GAMBARAN KESEJAHTERAAN SUBJEKIF PADA WANITA YANG MENGALAMI INVOLUNTARY CHILDLESSNESS

on

Jurnal Psikologi Udayana

2017, Vol.4, No.2, 357-366

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

GAMBARAN KESEJAHTERAAN SUBJEKIF PADA WANITA YANG MENGALAMI INVOLUNTARY CHILDLESSNESS

Ni Luh Krishna Ratna Sari, Putu Nugrahaeni Widiasavitri

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana krishnaratnasari@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan penting dari menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Hasil penelitian Blackmore, Lawton, dan Vartanian (2005) menunjukkan wanita memiliki keinginan yang besar untuk segera memenuhi tuntutan tradisionalnya untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Tidak semua wanita dapat memenuhi keinginan untuk dapat memiliki anak setelah menikah. Ada yang ingin memiliki anak namun mengalami kerusakan fisik yang menyebabkan peluang untuk hamil menjadi berkurang seperti infertilitas, hal ini disebut dengan involuntary childlessness. Mengalami involuntary childlessness membuat wanita merasakan berbagai penderitaan psikologis sehingga akan memengaruhi kesejahteraan subjektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan melibatkan tiga orang responden yang mengalami involuntary childlessness. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi yang dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan theoretical coding (open coding, axial coding, dan selective coding). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness pada awalnya mengalami banyak afek negatif, namun melalui proses penyempitan atensi dengan afek negatif yang proporsinal dan dengan melakukan emotion-focused coping responden mampu membangun afek positif seperti merasa bersyukur dan rasa senang. Mengalami involuntary childlessness tidak lantas membuat wanita menjadi tidak puas dengan hidupnya, kepuasan diperoleh dari pekerjaan yang dimiliki dan kualitas hubungan pernikahan yang baik. Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness adalah kepribadian, kualitas hubungan pernikahan, dukungan sosial, dan lingkungan sosial-budaya.

Kata kunci: involuntary childlessness, kesejahteraan subjektif

Abstract

One of many aim in marriage is to produce the next generation. The research result of Blackmore, Lawton, and Vartanian (2015) showed woman tend to fulfill traditional drive to become a wife and mother. Not every woman could fulfill their wish to give birth after marriage. Some wish to have child but physical impairment or damage cause chance to pregnant decreased such as infertility, which is known as involuntary childlessness. Experiencing involuntary childlessness cause several psychological distress which effect subjective well-being.

This research use qualitative method with phenomenological approach, and participated by three respondents which is experiencing involuntary childlessness. Method used in data gathering are observation and interview that analyzed with data reduction, data presentation, and conclusion process used theoretical coding (open coding, axial coding, and selective coding). The result shows subjective well-being in women who experiencing involuntary childlessness experience a lot of negative affect in the beginning, but by attention narrowing process and emotion-focused coping respondents capable to build positive affect such as feel grateful and happiness. Experiencing involuntary childlessness doesn’t made woman feel unsatisfied with her live, but the satisfaction itself come from occupation and high quality marital relationship. Factors which influence subjective well-being of woman who experience involuntary childlessness are personality, marital relationship quality, social support, and socio-culture environment.

keywords: involuntary childlessness, subjective well-being

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sosial yang membentuk hubungan antar pribadi. Sebagian besarorang yang memilih untuk menikah menganggap bahwa memiliki keturunan dan menjadi orangtua merupakan salah satu tujuan yang penting dan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Terkait dengan keputusan untuk menikah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Blackmore, Lawton, dan Vartanian (2005) menunjukkan bahwa wanita memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk menikah dibandingkan pria, karena adanya keinginan yang besar untuk segera memenuhi tuntutan tradisionalnya menjadi seorang istri dan seorang ibu dan melahirkan anak.

Hasil penelitian Hoffman, Thorton, dan Manis (1978) menunjukkan bahwa kehadiran anak dipandang sebagai sumber penting yang dapat menimbulkan kepuasan afiliasi pada wanita.Hadirnya anak dalam keluarga akan memberikan banyak manfaat untuk menguatkan suatu hubungan pernikahan dalam hal meningkatkan kedekatan emosional dengan pasangan, hubungan sosial, dan juga memberikan kebahagiaan karena menikmati proses perkembangan anak dari kecil. Pandangan mengenai anak tersebut membuat sebagian besar orang mengharapkan kehadirannya,namun tidak semuawanita dapat memenuhi keinginan tersebut karena beberapa kendala, yang pada umumnya adalah adanya kerusakan fisik yang menyebabkan peluang untuk hamil menjadi berkurang seperti infertilitas.

Data hasil survei demografi dan kesehatan dari World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ditemukan sekitar 46,5 juta pasangan di seluruh dunia tidak dapat memiliki anak dan sekitar lebih dari 186 juta wanita dari negara berkembang yang telah menikah dan berada di usia reproduktif (15-49 tahun) mempertahankan sebuah keinginan untuk memiliki anak.Wanita dari usia antara 22 sampai 44 tahun yang menginginkan anak, 1,9% tidak mampu mendapatkan anak setelah selama 5 tahun mencoba.Di Indonesia, sekitar satu dari 10 pasangan suami istri usia subur tidak mampu memperoleh keturunan. (www.health.kompas.com, diakses pada 12 Juni 2016).

Kondisi saat wanita memiliki keinginan untuk memiliki anak, namun tidak mampu melakukannya karena masalah kerusakan fisik disebut sebagai involuntary childlessness. Pada sebagian besar kasus involuntary childlessness, kerusakan fisik (physical impairment) seperti infertilitas memang didiagnosa sebagai penyebab utamanya, tetapi komponen terpenting untuk mendefinisikan seseorang sebagai involuntary childlessness bukanlah status biologisnya sebagai fertile atau infertil melainkan keinginan psikologis untuk memiliki anak dan kemampuan fisik untuk memiliki anak (Veevers dalam Miall, 1986).Secara medis, infertilitas memang dapat memengaruhi kondisi fisik seseorang, namun

disisi lain kondisi ini juga dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis.Oleh sebab itu, akan lebih baik untuk menggunakan istilah involuntary childlessness untuk menggambarkan pengalaman konstruksi sosial individu (Letherby dalam Nash, 2014).

Sebuah hasil penelitian terhadap 200 pasangan di Amerika Serikat membuktikan wanita mengalami distres yang lebih tinggi daripada pria dan penelitian lain terhadap 488 wanita menemukan bahwa wanita yang tidak bisa memiliki anak merasakan kegelisahan dan depresi yang setara dengan orang-orang yang didiagnosa menderita kanker dan hipertensi (www.health.harvard.edu, diakses pada 28 Desember 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyer, Abarahams, Hoffman, dan Spuy (2002) menyebutkan bahwa wanita yang mengalami involuntary childlessness merasakan penderitaan psikologis seperti merasa marah, kesedihan yang mendalam, merasa bersalah, kesepian, ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan, keputusasaan bahkan ada yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak berguna.

Preliminary study(studi pendahuluan) yang dilakukan terhadap wanita dengan inisial AN dengan status involuntary childlessness yang sudah menikah lebih dari tiga tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, suami AN mengalami masalah dalam sistem reproduksi yang kemudian membuatnya dan AN sulit mendapatkan anak. Setelah melewati tahun pertama pernikahan, AN mulai merasa stres dan sedih memikirkan bahwa dirinya belum memiliki anak sehingga hal tersebut memunculkan masalah kesehatan seperti maag atau masalah pada lambung dan berat badan yang menurun drastis (Sari, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bennet (Panggabean, 2014) di Indonesia, kegagalan dalam menjalankan peran sebagai ibu menimbulkan diskriminasi pada wanita yang mengalami involuntary childlessness. Wanita yang akan pertama kali disalahkan dan bertanggung jawab atas ketidakmampuannya memberikan keturunan.

Dari sekian banyak wanita yang mengalami involuntary childlessness, tidak semua memberikan respon negatif atas kondisi tersebut. Ada beberapa wanita yang menyalurkan keinginannya untuk memiliki dan mengasuh anak dengan cara yang positif seperti mengunjungi atau mengasuh keponakan (Dewi, 2014). Salah satu contohnya dapat dilihat dari seorang tokoh yaitu Dewi Sandra adalah seorang aktris yang sejak tahun 2000 sudah pernah menikah dua kali dan diakhiri dengan perceraian serta tidak memiliki anak. Pada tahun 2011 Dewi kembali menikah dan setelah hampir lima tahun menikah, Dewi belum juga dikaruniai anak. Dewi bahagia dengan proses yang dijalani sekarang karena dukungan besar dari suami dan juga sikap suami yang tidak terlalu menuntut kehadiran anak dalam pernikahannya (www.korannonstop.com, diakses pada 2 Februari 2016).

Uraian diatas menunjukkan bahwa banyak tantangan yang harus dilewati oleh wanita yang mengalami involuntary

childlessness dalam menjalani kehidupan. Arif (2016) menyampaikan bahwa berbagai kondisi atau peristiwa kehidupan memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Pemaparan diatas menunjukkan kondisi involuntary childlessness dapat membuat sebagian orang mengalami masalah-masalah emosional, tetapi pada sebagian orang lainnya juga dapat membuat seseorang memaknai hidup dengan lebih bersyukur. Mengalami masalah emosional seperti merasakan kesepian atau kesedihan bukan berarti tidak baik, akan tetapi hal tersebut merupakan bagian dari keberadaan individu sebagai manusia karena mampu mendorong individu untuk mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi (Arif, 2016). Begitu pula dengan harapan, menurut Garcia dan Sison (2012)segala bentuk harapan-harapan dalam kehidupan menentukan bagaimana individu mendapatkan rasa pemenuhan psikologis atau kepuasan hidup dan hal ini akan memengaruhi kesejahteraan subjektif individu.

Konsep mengenai kebahagiaan dan kepuasan hidup merupakan salah satu konsep dalam psikologi positif, kedua hal ini dikaji bersamaan dalam konsep kesejahteraan subjektif. Seligman (2013) mendefinisikan kesejahteraan subjektif sebagai penilaian atau evaluasi individu terhadap kehidupan secara afektif yaitu berdasarkan emosi positif dan negatif yang dirasakan serta evaluasi secara kognitif yaitu berdasarkan tingkat kepuasan individu terhadap kehidupan yang dijalani. Individu yang dikatakan mempunyai kesejahteraan subjektif tinggi adalah individu yang mampu mengontrol dirinya dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup dengan lebih baik, sedangkan individu dengan kesejahteraan yang lebih rendah cenderung memandang peristiwa yang terjadi dalam hidupnya sebagai hal yang tidak menyenangkan (Diener, 1994). Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, gambaran serta faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessnessingin digali secara lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Creswell (dalam Santoso & Royanto, 2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk memperoleh pemahaman tentang masalah sosial atau manusia yang terjadi dalam setting penelitian yang alamiah, berdasarkan gambaran yang dibangun secara kompleks dan menyeluruh, dari pandangan-pandangan yang dikemukakan secara rinci oleh responden maupun informan.

Pendekatan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi, karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman manusia mengenai suatu peristiwa atau fenomena dari orang-orang pada situasi tertentu yang dalam penelitian ini adalah wanita yang mengalami involuntary childlessness. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness, pemahaman tersebut digali langsung dari individu atau wanita yang mengalami involuntary childlessness.

Karakteristik reponden dalam penelitian ini adalah wanita yang mengalami involuntary childlessness atau mempunyai keinginan untuk memiliki anak namun tidak mampu mendapatkannya karena mengalami infertilitas, baik itu dialami oleh responden, pasangan, atau kedua belah pihak.Terdapat tiga responden yang terlibat dalam penelitian ini.Pertama, responden IP sudah menjalani kehidupan pernikahan selama 8 tahun. Awal menikah, IP menantikan kehadiran anak namun belum bisa memiliki anak hingga saat ini karena masalah yang dialami IP dan suami. Suami mendapat diagnosa mengalami varikokeldan IP mengalami masalah dalam rahim yang ditemukan banyak PCOS (polycystic ovary syndrome).

Responden kedua yaitu IA sudah menjalani kehidupan pernikahan selama 6 tahun dan saat ini berusia 31 tahun. IA mengalami infertilitas yang menurut diagnosa dokter disebabkan oleh PCOS yaitu tidak berkembangnya sel telur sehingga tidak dapat dibuahi dan mengalami kelebihan berat badan.

Responden ketiga, responden IK yang akan memasuki usia pernikahan 4 tahun. Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan virus pada saluran reproduksi suami namun masih bisa diobati, sedangkan menurut dokter IK mengalami masalah pembengkokan rahim dan diagnosa terakhir IK mengalami penyempitan mulut rahim.

Tabell.

Ka rakteristik Re spo nden

|

Kode Responden |

Karakteristik Responden | |

|

IP |

Usia |

34 tahun |

|

Status |

Menikah | |

|

Pekegaan |

Administrasi RS | |

|

Usia pernikahan |

8 Tahun | |

|

Asal |

Tabanan | |

|

Domisili |

Denpasar | |

|

IA |

Usia |

31 tahun |

|

Status |

Menikah | |

|

Pekeijaan |

Rekam Medik | |

|

Usia pernikahan |

6 Tahun | |

|

Asal |

Solo | |

|

Domisili |

Denpasar | |

|

IK |

Usia |

33 tahun |

|

Stams |

Menikah | |

|

Pekeijaan |

Ahli Gizi | |

|

Usia pernikahan |

4 tahun | |

|

Asal |

Tabanan | |

|

Domisili |

Gianyar | |

Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi penelitian dilakukan di tempat yang berbeda-beda, tergantung kesepakatan dengan responden. Pengambilan data ketiga responden dilakukan di dua lokasi yaitu pada masing-masing tempat kerja dan tempat tinggal. Pengambilan data responden I dilakukan di tempat kerja yaitu salah satu Rumah Sakit di Denpasar, di rumah responden, dan di tempat makan. Pada responden II dilakukan di tempat kerja yang sama dengan responden I, dan indekos di daerah Denpasar. Berbeda dengan responden III, pengambilan data dilakukan hanya di rumahnya di daerah Gianyar.

Teknik Pengumpulan Data

-

a. Pengumpulan data dengan wawancara

Pengambilan data dengan wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur yang diawali dengan penyusunan pedoman wawancara berdasarkan komponen kesejahteraan subjektif menurut Diener (1994) yang terdiri dari komponen kognitif dan komponen afektif. Adapun komponen kognitif adalah evaluasi terhadap kepuasan hidup dan komponen afektif adalah evaluasi terhadap afek positif dan afek negatif. Selama proses wawancara dilakukan perekaman suara menggunakan alat rekam pada handphone SAMSUNG dengan tipe GT-I9082.

Pada setiap pertemuan, peneliti tidak langsung melakukan wawancara namun membiarkan responden untuk menyampaikan hal-hal diluar penelitian yang ingin disampaikan dengan tujuan agar memunculkan rasa nyaman pada responden dan kepercayaan responden terhadap peneliti. Rentang waktu dilaksanakannya penelitian adalah dari bulan Maret 2016 hingga Juli 2016. Masing-masing responden memiliki jumlah wawancara yang berbeda-beda karena tergantung pada kelengkapan data yang diberikan oleh masing-masing responden.

Tabel 2.

Waktu Pelaksanaan Wawancara

|

Responden |

Waktu Pelaksanaan |

|

Responden IP |

2 Maret 2016 3 Maret 2016 27 Maret 2016 28 Juli 2016 |

Responden IA 4 Maret 2016

31 Maret 2016

23 Juni 2016

Responden IK 22 Juni 2016

31 Juli 2016

-

b. Pengumpulan data dengan observasi

Observasi dilakukan dalam tempat dan waktu yang sama dengan dilangsungkannya proses wawancara. Observasi dilakukan dengan fokus pada respon nonverbal responden selama proses wawancara yang terlihat pada perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh responden serta ekspresi wajah saat menjawab pertanyaan. Hasil pengamatan kemudian dijadikan data tambahan utuk menguatkan jawaban responden mengenai emosi-emosi yang dirasakan terkait

pengalaman involuntary childlessness. Hasil observasi dibuat dalam bentuk catatan lapangan (fieldnote).

Analisis Data

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan open coding yaitu memberikan kode-kode pada seluruh data hasil wawancara yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk verbatim dan seluruh hasil observasi yang telah disalin ke dalam bentuk catatan lapangan (fieldnote). Pada proses ini, semua data diberikan kode secara mendetail baik itu data yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan penelitian. Langkah selanjutnya setelah menyelesaikan open coding adalah melakukan axial coding yaitu memilah-milah informasi pada open coding yang dianggap berkaitan dengan penelitian lalu memberikan kategori-kategori baru pada informasi yang telah dipilah. Langkah terakhir yang dilakukan dalam proses analisis data adalah selective coding yaitu memilah-milah kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya yang sesuai dengan tujuan dari peneliti yaitu kategori yang dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan subjektif.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Terdapat bermacam-macam cara dalam pengujiam kredibilitas data seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik dan waktu.

Isu Etika Penelitian

Dalam sebuah penelitian, terdapat prosedur yang harus diikuti oleh responden penelitian sehingga sebelum mengambil data, prosedur penelitian perlu untuk disampaikan secara detail dan jelas melalui sebuah informed consent.Penting juga untuk menyampaikan hak-hak dari responden yang salah satunya adalah hak responden untuk berhenti berpartisipasi dalam penelitian meskipun penelitian telah berlangsung.

HASIL PENELITIAN

Memutuskan untuk memulai kehidupan pernikahan menjadi awal dari munculnya keinginan untuk memiliki anak. Kehadiran anak yang dianggap sebagai hadiah pernikahan yang paling dinantikan dan menjadi tujuan setiap orang untuk menikah serta dapat menjadi hiburan disaat menghadapi masalah.

Adanya pandangan tersebut, membuat ketiga responden mempertanyakan diri sendiri yang tidak kunjung hamil, rata-rata ketiga responden mulai memikirkannya sejak 4 hingga 8 bulan setelah menikah, dan mulai bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa belum hamil.Setelah menyadari diri tidak kunjung hamil, sejak bulan ke 6 hingga awal tahun kedua responden mulai memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui siapa yang memiliki masalah dan apa masalah yang menyebabkan belum bisa hamil. Ketiga responden merasa apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Pada kenyataannya, ketiga resonden belum memiliki anak hingga saat ini dikarenakan beberapa masalah infertilitas. Langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui kondisi infertilitas adalah melakukan tes USG untuk mengetahui kondisi sel telur dan tes kualitas sperma pasangan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, tes yang digunakan adalah HSG (hysterosalpingography) yang kemudian dapat memberikan hasil bahwa dua responden mengalami PCOS.Dari ketiga responden sebagian besar infertilitas dialami oleh kedua belah pihak yaitu responden dan pasangan.

Setelah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab belum bisa memiliki anak, berbagai cara telah dilakukan seperti mengikuti program terapi hormon dengan obat penyubur, melakukan diet untuk menurunkan berat badan, jalani pemeriksaan dan konsultasi rutin ke dokter, mencoba obat tradisional seperti jamu, hingga mencoba pengobatan alternatif. Responden juga mengumpulkan berbagai informasi mengenai kondisi yang dialami, apa saja pengobatannya serta alternatif yang tersedia untuk bisa memiliki anak melalui internet atau rekan kerja yang merupakan tenaga kesehatan.

-

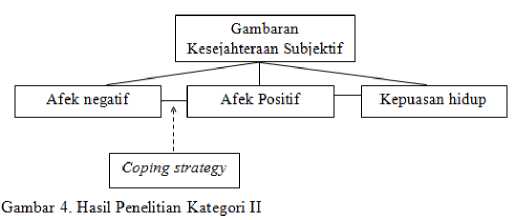

2. Kategori II : Gambaran Kesejahteraan Subjektif

Banyaknya peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi pada wanita yang mengalami involuntary childlessness selama menjalani beberapa tahun pernikahan menghasilkan berbagai respon afektif mulai dari afek negatif hingga merasakan afek positif serta membuat penilaian atas kepuasan hidupnya. Pada awalnya ketiga responden memang lebih banyak mengalami afek negatif, namun setelah melakukan emotion-focused coping responden mampu membangun afek positif.

Terdapat beberapa pengalaman yang memicu reponden mengalami afek negatif seperti mencemaskan kondisi diri sendiri yang tidak kunjung hamil, melihat ibu hamil dan anak kecil, mendapatkan responden negatif dari lingkungan yaitu diberikan label mandul (tidak bisa memiliki anak), mendengar topik pembicaraan terkait anak, kondisi fisik yang dialami, mencemaskan kehidupan di masa depan yaitu ketakutan akan hidup sendiri, serta hubungan dengan mertua. Afek negatif yang ditimbulkan dari pengalaman-pengalaman tersebut adalah merasa iri, sedih, kesal dan marah, rasa bersalah, dan kecewa.

Pada awalnya afek negatif membuat wanita yang mengalami involuntary childlessness tidak fokus dengan masalah yang dihadapi atau menjadi semakin banyak memikirkan kondisi-kondisi negatif lainnya dan tidak mendapatkan pemecahan masalah. Setelah beberapa waktu, afek negatif dapat mendorong responden untuk fokus pada masalah yang dihadapi dengancara mencari hiburan seperti bermain dengan keponakan atau anak-anak yang ada disekitar tempat tinggal, bersikap cuek atau tidak terlalu memikirkan respon negatif lingkungan, memegang keyakinan pada Tuhan dan berdoa untuk mendapatkan ketenangan, mengarahkan pikiran secara lebih positif dan mengambil makna dari pengalaman orang lain, dan saling berbagi cerita dengan teman, rekan kerja, pasangan, atau keluarga.

Cara-cara tersebut, ketiga responden mampu mengurangi afek negatif dan mengembangkan serta membangun afek positif seperti rasa senang, semangat, inspirasi, dan kasih sayang. Afek positif ini diperoleh dari menjalani aktivitas-aktivitas yang menyenangkan (memasak, mengikuti kelas yoga, atau pergi bersama kerabat dekat atau teman), keterlibatan dalam hubungan sosial (pertemanan) dengan saling berbagi pengalaman hidup atau bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi, dan dalam hubungan dengan pasangan seperti menghabiskan waktu luang bersama serta mendapatkan perhatian dari pasangan.

Pada umumnya ketiga respondentidak merasa puas dengan kehidupannya di masa lalu. Hal ini ditunjukkan dari adanya penyesalan setelah mengetahui kondisi yang belum bisa memiliki anak dan penyesalan saat memiliki hubungan yang kurang baik dengan suami dan keluarga. Penyesalan juga dirasakan karena tidak menjaga kondisi kesehatan tubuh sejak dulu. Mencapai kehidupan ideal yang diinginkan dapat menimbulkan perasaan puas, namun responden belum merasa puas karena terdapat beberapa hal mengenai kehidupan ideal yang belum tercapai terutama menjalani kehidupan dengan anak. Belum memiliki anak membuat diri merasa tidak puas, yang terjadi adalah adanya ketakutan mengenai masa depan. Untuk kehidupan yang dijalani saat ini, umumnya kepuasan terhadap kehidupan saat ini diperoleh melalui pekerjaan, kualitas hubungan dengan pasangan serta perubahan diri dari yang sebelumnya hanya fokus pada pengalaman yang tidak menyenangkan dan saat ini yang mulai bisa bersikap cuek serta merasakan afek positif.

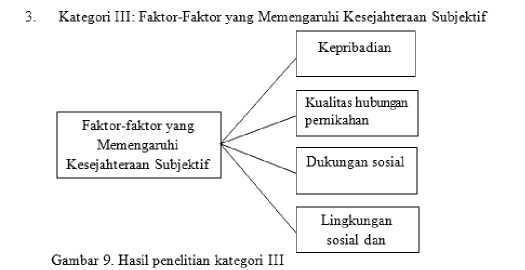

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi evaluasi terhadap kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness yaitu kepribadian, kualitas hubungan pernikahan, dukungan sosial, serta lingkungan sosial dan budaya.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan akan dijelaskan melalui tiga topik utama yaitu kondisi involuntary childlessness, gambaran kesejahteraan subjektif, dan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif.

-

1. Kondisi Involuntary Childlessness dan Infertilitas

Involuntary childlessness merupakan sebuah kondisi pada saat individu atau pasangan berkeinginan untuk memiliki anak, namun tidak mampu melakukannya karena masalah tertentu yang pada umumnya disebabkan oleh infertilitas (Roy, dkk., 2014).Keinginan untuk memiliki anak dilihat dari makna kehadiran anak bagi ketiga responden yaitu ingin memiliki anak sebagai penerus keturunan dan hiburan disaat sedang ada masalah. Hal ini juga disampaikan oleh Hoffman, dkk. (1978) bahwa salah satu makna dari kehadiran anak adalah sebagai ekspansi diri yaitu menambah makna kehidupan seseorang, membantu proses pemenuhan pribadi,

menjaga nama baik keluarga, dan menjaga kelangsungan garis keturunan keluarga.

Infertilitas merupakan kondisi biologis yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mengandung bayi setelah satu tahun melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi (Monach, 1993). Menurut U. S. department of health services (dalam Roy, dkk., 2014) infertilitas pada wanita dapat disebabkan oleh masalah pada ovulasi, ketidakseimbangan hormonal, masalah pada uterus, serta saluran tuba falopi yang buntu. IP dan IA mengalami PCOS yang disebabkan oleh adanya kadar hormon laki-laki yang tinggi pada kedua responden yang menyebabkan siklus menstruasi tidak lancar dan semakin bertambahnya berat badan. Pada responden IK, infertilitas disebabkan oleh adanya masalah pada posisi rahim yang menyebabkan terjadinya penyempitan mulut rahim atau uterus.

Ketiga responden telah melakukan berbagai usaha untuk menyembuhkan masalah yang membuat belum bisa memiliki anak, usaha ini disebut dengan problem-focused coping yaitu usaha untuk mengurangi ketidaksesuaian dengan cara fokus pada mengatasi sumber masalah (Sarafino & Smith, 2011).Cara yang digunakan ketiga responden untuk mengatasi sumber masalah adalah dengan melakukan pemeriksaan (USG, HSG, tes kualitas sperma) dan pengobatan medis seperti mengkonsumsi obat hormonal. Melakukan pengobatan alternatif juga dilakukan seperti terapi pijat, berobat non-medis, dan konsumsi obat herbal atau jamu. Usaha terakhir adalah dengan cara mengumpulkan informasi mengenai pengobatan yang bisa dilakukan.

-

2. Kategori II : Gambaran Kesejahteraan Subjektif

Gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang megalami involuntary childlessness dijelaskan melalui dua komponen utama yaitu komponen afektif meliputi afek positif dan afek negatif, serta komponen kognitif yang merupakan evaluasi atas kepuasan hidup. Hal ini terkait dengan teori yang disampaikan oleh Diener, Lucas, dan Oshi (2005) yaitukesejahteraan subjektif merupakan evaluasi afektif dan kognitif individu terhadap kehidupannya. Evaluasi tersebut termasuk reaksi emosi terhadap berbagai peristiwa serta penilaian atas kepuasan (satisfaction) dan pemenuhan (fullfilment). Data mengenai pengalaman emosi positif dan negatif diperoleh melalui pengalaman saat ini dan ingatan mengenai pengalaman masa lalu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Diener dan Oishi (2005) bahwa memori akan pengalaman emosional tidak bersifat statis, melainkan dinamis yang mana dapat berubah sewaktu-waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa afek negatif cenderung dialami sejak enam bulan pertama dalam pernikahan. Adapun afek negatif yang dirasakan adalah rasa iri, rasa marah, rasa sedih, rasa bersalah, rasa cemas, dan kecewa. Afek negatif didefinisikan sebagai respon yang

muncul ketika individu mengalami suatu peristiwa yang dianggap buruk atau tidak sesuai keinginan (Diener, 1984). Pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan yang memicu afek negatif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness adalah kondisi diri yang tidak kunjung hamil setelah menikah, interaksi dengan ibu hamil dan anak kecil, respon atau tanggapan dari lingkungan terkait childlessness, kondisi fisik yang dialami, dan memikirkan mengenai kehidupan di masa depan.

Sarafino dan Smith (2011) menyebutkan terdapat beberapa sumber stres antara lain bersumber dari keluarga, lingkungan sosial, dan dari individu yang mengalaminya. Pada wanita yang mengalami involuntary childlessness, ketiga haltersebut dapat menjadi sumber stres dan reaksi-reaksi afektif.Pada saat responden mengharapkan untuk memiliki anak namun tidak kunjung hamil menyebabkan perasaan cemas dan terus memikirkan mengenai apa yang menyebabkan diri tidak kunjung hamil. Menurut Atwater (1983) kecemasan merupakan perasaan tidak menyenangkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Responden juga mengkhawatirkan usia yang terus bertambah yang menandakan menurunnya tingkat kesuburan untuk dapat hamil. Usia responden rata-rata dalam penelitian ini adalah 3035 tahun, sedangkan menurut Samsulhadi (2003) semakin lanjut usia seorang wanita, semakin sedikit cadangan sel telur yang ada dan semakin menurunnya kualitas sel telur atau ovum maka akan menjadi kurang peka terhadap rangsangan.

Afek negatif lain yang dirasakan oleh respondenadalah merasa iri ketika melihat orang yang sedang hamil atau mendengar kabar bahwa teman hamil. Masyarakat di lingkungan responden menganggap bahwa tujuan dari menikah adalah memiliki anak, sehingga ketika melihat orang yang telah menikah dan belum memiliki anak, hal ini akan menjadi pertanyaan. Pada awalnya tanggapan-tanggapan tersebut akan membuat wanita involuntary childlessnessmerasa kesal dan tidak terima dikatakan tidak bisa memiliki anak. Salovey, Bedell, dan Mayer (dalam Lewis, Jones, & Barrett, 2008) mengungkapkan individu pada umumnya mempelajari kata-kata seperti kekerasan, kejengkelan, dan gangguan yang secara bersamaan dapat dikelompokkan menjadi kemarahan.

Holder (2012) menyebutkan bahwa keberadaan dari emosi negatif sangat penting karena dapat memberikan motivasi untuk mengubah diri sendiri, memodifikasi lingkungan, atau beradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Emosi negatif dapat memfasilitasi kefokusan pada individu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, berpikir secara kritis dan pengambilan keputusan, mendeteksi apa yang salah lalu melenyapkannya (Carr, 2004). Afek negatif ini tidak seterusnya memberikan dampak yang negatif terhadap ketiga responden, secara perlahan responden mampu memfungsikan afek negatif untuk merubah diri dan membuat responden

mulai menemukan cara untuk menghadapi permasalahan dengan melakukan strategi copingyaitu dengan emotion-focused coping.

Menurut Sarafino dan Smith (2011) emotion-focused coping adalah usaha mengurangi tekanan emosional atau emosi negatif dengan dua pendekatan yaitu melalui perilakudan pendekatan kognitif.Wanita yang mengalami involuntary childlessness menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk menangani permasalahan yang dimiliki. Dari pendekatan tingkah laku, menceritakan semua hal yang menimbulkan afek negatif kepada pasangan, orang tua, dan teman adalah cara yang digunakan, serta fokus menjalani kesibukan dalam pekerjaan dan belajar untuk tidak terlalu menghiraukan tanggapan negatif dari lingkungan. Dari pendekatan kognitif, cara yang digunakan adalah dengan berpikir bahwa banyak orang lain yang memiliki masalah yang lebih berat daripada yang dialami diri sendiri.

Afek positif atau emosi menyenangkan merupakan reaksi individu terhadap peristiwa baik yang terjadi dalam kehidupan. Menurut Carr (2004) emosi positif dapat memfasilitasi cara berpikir kreatif dan produktif. Pengalaman-pengalaman yang dapat menimbulkan kebahagiaan adalah melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu, terlibat dalam hubungan sosial seperti pertemanan, serta berada dalam sebuah hubungan romantis dengan melakukan aktivitas bersama pasangan seperti menghabiskan waktu bersama dan mendapatkan dukungan serta perhatian dari pasangan. Melakukan aktivitas di waktu senggang berkontribusi lebih besar pada kesejahteraan subjektif daripada kondisi kesehatan fisik seseorang (Holder, 2012). Argyle (dalam Carr, 2004) menyatakan bahwa melakukan aktivitas-aktivitas di waktu luang, beristirahat, atau relaksasi berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan.

Keterlibatan dalam sebuah hubungan sosial seperti pertemanan terbukti dapat mengembangkan afek positif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness. Melalui pertemanan, responden saling memberikan timbal balik satu sama lain, berbagi pengalaman hidup, dan dapat mengambil makna dari pengalaman orang lain. Sebuah hasil penelitianmenyebutkan bahwa berada dalam sebuah hubungan yang nyaman dapat memenuhi kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation), sehingga akan membuat individu menjadi bahagia dan puas dengan hidupnya (Diener &Seligman dalam Carr, 2004). Perasaan senang juga dapat muncul karena bisa menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dengan melakukan kegiatan bersama, makan bersama, ataupun rekreasi. Hubungan yang baik dengan pasangan juga membuat responden merasakan kasih sayang.

Kepuasan hidup mengarah pada sebuah proses penilaian saat individu menilai kualitas hidupnya berdasarkan pada beberapa kriteria unik yang ditentukan sendiri.Menurut Diener, dkk. (1999) individu cenderung memilih sumber yang

paling relevan dan dianggap mampu merefleksikan aspek penting dalam hidup sebagai standar penilaian kepuasan, karena informasi akan sumber yang relevan tersebut pada umumnya lebih mudah untuk diakses. Pada wanita yang mengalami involuntary childlessness, merasa puas dengan hidup belum sepenuhnya dapat dirasakan karena ada beberapa harapan yang belum dapat terpenuhi. Hal utama yang paling diinginkan adalah memiliki anak dan mampu mendidik anak di masa depan agar mampu melebihi kesuksesan orangtua. Menurut Graha (2007) setiap orangtua memiliki harapan terhadap anaknya kelak agar menjadi anak yang pintar, cerdas, dan berhasil di masa depan.

Diener (2009) menyebutkan pada beberapa kasus, tanpa disadari penilaian afektif dapat memberikan gambaran mengenai motif-motif hidup seseorang. Membayangkan mengenai masa depan tanpa kehadiran anak terkadang menimbulkan kecemasan tersendiri pada responden. Kecemasan muncul karena semakin bertambahnya usia yang menyebabkan kesuburan menurun dan kemungkinan untuk bisa hamil juga akan berkurang.

Sumber lain untuk menilai kepuasan hidup selain dari keinginan memiliki anak adalah dari pekerjaan.Mengalami involuntary childlessnesstidak lantas membuat wanita menjadi tidak memaknai kehidupannya dengan buruk, ada beberapa hal yang membuat responden merasa beryukur dan puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Memiliki pasangan yang selalu mendukung dan bisa saling memahami satu sama lain, merupakan salah satu hal yang disyukuri. Perubahan yang terjadi pada diri sendiri juga menimbulkan perasaan puas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diener & Oishi (2005) menunjukkan bahwa individu akan merasa lebih bahagia ketikamenyadari diri telah mengalami pertumbuhan pribadi dari pengalaman negatif yang dialami sebelumnya dan dapat menilai pengalaman negatif tersebut secara lebih positif.

-

3. Kategori III: Faktor–Faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Subjektif pada Wanita yang Mengalami Involuntary Childlessness

Menurut Diener (2009), faktor yang paling memengaruhi kesejahteraan subjektif individu adalah faktor kepribadian. Responden pada penelitian ini memiliki karakter yang mudah bergaul dan pintar berinteraksi, tidak hanya menyampaikan pendapatnya namun juga menanyakan bagaimana pendapat lawan bicara mengenai topik yang dibicarakan, terbuka dengan pengalaman hidup meskipun dengan orang yang baru di kenal.

Kualitas hubungan yang baik juga dapat mengarahkan individu pada penilaian hidup yang positif. Hasil penelitian dari Berscheid (dalam Holder, 2012) menemukan bahwa pada masa dewasa, terlibat dalam sebuah hubungan romantis merupakan hal yang sangat penting karena individu akan

menganggap bahwa hubungan romantis merupakan hubungan yang paling bermakna dan paling erat dalam hidupnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Campbell (dalam Holder, 2012) menemukan bahwa terlibat dalam sebuah hubungan romantis dengan kualitas yang baik berhubungan dengan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan seseorang. Responden merasakan kenyamanan karena memiliki waktu luang untuk dihabiskan bersama dengan pasangan, memiliki komunikasi yang baik dalam memecahkan masalah, serta menunjukkan dukungan dan bisa memahami satu sama lain.

Dukungan sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif individu. Sarafino dan Smith (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa tipe dukungan sosial yaitu dukungan emosional, instrumental, dan informasi. Dukungan sosial umumnya diberikan pada seseorang oleh orang lain atau kelompok tertentu. Wanita yang mengalami involuntary childlessness umumnya mendapatkan dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dan dukungan informasi yang bersumber dari dari pasangan, keluarga terutama orangtua kandung, kerabat dekat, dan teman-teman.

Responden dalam penelitian ini mendapatkan stigma masyarakat di lingkungannya, yaitu diberikan label mandul atau dikatakan tidak bisa memiliki anak. Hal inilah yang menyebabkan wanita involuntary childlessness mengalami berbagai afek negatif diawal pernikahan dan mengurangi kebahagiaannya. sesuai dengan hasil penelitian Hansen, Slagsvold, & Moum (2009) yaitu wanita yang mengalami involuntary childlessness akan merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup dan merasa gagal memenuhi ekspektasi normatif masyarakat, hal itu kemudian mengarah pada evaluasi diri yang negatif.

Ketiga responden dalam penelitian ini berada pada rentang usia 30-35 tahun. Tingginya harapan untuk bisa memiliki anak akan membuat area kehidupan pernikahan terkait kehadiran anak akan menjadi penting dan memengaruhi penilaian responden terhadap kesejahteraan subjektif. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Masykur (2013) bahwa istri atau wanita yang mengalami involuntary childlessness yang berada pada rentang usia masa produktif yaitu 30 sampai 38 tahun memiliki penerimaan diri yang lebih rendah daripada yang berada pada usia lebih dewasa karena pada masa produktif ini harapan atau keinginan untuk memiliki anak masih tinggi. Penerimaan diri rendah ini ditunjukkan melalui persepsi diri yang kurang sempurna dan perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain yang dapat dengan mudah memiliki anak.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness terdiri dari afek negatif yang kemudian melalui emotion-focused coping responden mampu membangun dan mengembangkan afek positif, serta penilaian atas kepuasan hidup. Faktor-faktor yang

memengaruhi kesejahteraan subjektifnya adalah kepribadian, dukungan sosial, kualitas hubungan pernikahan, lingkungan sosial-budaya, serta faktor usia responden.

Gambaran mengenai kesejahteraan subjektif ini diharapkan dapat membantu responden penelitian untuk lebih melibatkan diri dalam aktivitas–aktivitas yang dapat menimbulkan afek positif dan memperbanyak menghabiskan waktu luang bersama teman. Mempererat relasi sosial yang sebelumnya telah terjalin dengan teman dan rekan kerja juga baik untuk dilakukan dengan saling berbagi pengalaman agar dan dijadikan sebagai cara untuk memaknai secara positif pengalaman diri sendiri. Tidak hanya fokus pada area kehidupan pernikahan terutama terkait dengan ketidakhadiran anak, tetapi juga memikirkan mengenai hubungan dengan pasangan dan keluarga, serta area kehidupan lainnya seperti pekerjaan yang juga dapat memberikan kontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Untuk mendapatkan informasi dan dukungan lain, membangun support group yang terdiri dari wanita dengan kondisi yang sama yaitu mengalami involuntary childlessness juga bisa dilakukan.

Bagi pasangan lain yang memiliki istri yang mengalami involuntary childlessness, memberikan dukungan sosial menjadi sangat penting, sehingga hendaknya pasangan selalu berusaha untuk memahami kondisi satu sama lain dan tetap saling memberi dukungan, menjaga komunikasi, menceritakan pengalaman apa saja yang dialami secara terbuka untuk membangun intimasi dan mempertahankan kualitas hubungan yang baik. Bagi suami dari responden dalam penelitian ini, berdiskusi mengenai usaha-usaha dan pilihan yang tersedia untuk memiliki anak bisa dilakukan. Pilihan-pilihan yang dimaksudkan adalah seperti rencana untuk melakukan inseminasi, program bayi tabung, atau pengangkatan anak (adopsi).

Penting bagi keluarga untuk selalu memberikan dukungan bagi wanita yang mengalami involuntary childlessnesss baik secara emosional maupun dukungan informasi, namun tidak memaksa dan mendesak untuk melakukannya dengan cepat karena hal tersebut akan menjadi tidak menyenangkan bagi wanita. Begitu pula dengan masyarakat, sebaiknya tidak memberikan label mandul atau tidak bisa memiliki anak karena pernyataan tersebut memberikan dampak yang negatif terhadap yang bersangkutan serta tidak mengajukan pertanyaan terkait kehamilan terlalu intens. Akan lebih baik jikamemberikan dukungan emosional atau memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan karena hal tersebut membantu wanita yang mengalami childlessness membangun afek positif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan instrumen untuk pengambilan data selain wawancara langsung responden dan observasiseperti menggunakan skala pengukuran afek positif dan afek negatif serta kepuasan hidup untuk mendapatkan hasil yang lebih

optimal mengenai kesejahteraan subjektif. Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti kurang mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana pengaruh suku budaya sehingga akan lebih baik jika peneliti selanjutnya mengkaji mengenai bagaimana perbedaan suku dapat memengaruhi kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami involuntary childlessness.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, I. S. 2016. Psikologi positif: Pendekatan saintifik menuju kebahagiaan. Jakarta: PT. Gramedia.

Atwater. 1983. Psychology of adjusment: Personal growth in a changing world. New York: Prentice-Hall.

Balen, F.V., & Bos, H.M.W. (2009). The social and cultural consequences of being childess in poor-resource areas.

Blackmore, J. E. O., Lawton, C. A., & Vartanian, L.R. (2005).

I can’t wait to get married: Gender differences in drive to marry. Sex Roles, 53(5), 327-335. Doi:

10.1007/s11199-005-6756-1

Carr, A. 2004. Positive psychology: The science of happiness and human strenght. USA: Brunner-Routledge.

Dewi, F.P. (2014). Konstruksi sosial keluarga tanpa anak (Studi deskriptif tentang maknakeluarga tanpa anak dan stigma yang dialami oleh pasangan suami istri tanpaanak di Surabaya). Jurnal Online Sosiologi FISIP Unair,3(1), 1-20.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin,95(2), 542-575.

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social Indicators Research, 31, 103-157.

Diener, E. 2009. Assesing well-being: The collected works of Ed Diener. New York: Springer.

Diener, E., & Oishi, S. (2005). The nonobvious social

psychology of happiness. Psychological inquiry, 16(4), 162-167.

Dyer, S.J., Abrahams, N., Hoffman, M., Spuy, V. D.(2002). ‘Men leave me as i cannot have children’: Women’s experiences with involuntary childlessness. Human Reproduction – Oxford University Press,17(6), 16631668.

Garcia, J.A.S., & Sison, K.G. (2012). Locus of hope and subjective well-being. International Journal of Research Studies in Psychology,1(3), 53-58. Doi:

10.5861/ijrsp.2012.297.

Grace, S. (2008). Makna hidup pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Naskah tidak dipubilasikan, Fakultas Psikologi, Unversitas Sumatera Utara, Medan.

Harvard Health Publication. (2009 May). The psychological impact of infertility and ints treatment. Harvard Mental Health Letter. Diakses pada 28 Desember 2015 dari

http://www.health.harvard.edu/newsletter_article/The -psychological-impact-of-infertility-and-its-treatment.

Hoffman, L.W., Thornton, A., & Manis, J.D. (1978). The value of children to parents in the United States. Journal of Population, 1(2), 91-131.

Holder, M. D. 2012. Happiness in children: measurement, correlates, and enhancement of positive subjective well-being. New York: Springer.

Lewis, M., Jones, J.M.H., & Barret, L.F. 2008. Handbook of emotion. New York: Guilford Press.

Miall, C.E. (1986). The Stigma of involuntary childlessness. Social Problems, 33(4), 268–282.

Moleong, L. J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Monach, J. H. 1993. Childless no choice : The experience of involuntary childlessness. London: Routledge.

Nash, M. 2014. Reframing reproduction: Conceiving

gendered experiences. New York: Palgrave

Mcmillan.

Panggabean, G.S. (2014). Involuntary childlessness, stigma, and women’s identity. Jurnal Sosiologi Reflektif,9(1), 47-58.

Putri, M.A., & Masykur, A.M. (2013). Penerimaan diri pada istri yang mengalami involuntary childlessness (ketidakhadiran anak tanpa disengaja). E-Journal Psikologi Undip, 2(4), 246-255.

Roy, R.N., Schumm, W.R., & Britt, S.L. 2014. Transition to Parenthood. New York: Springer.

Sarafino, E. P., & Smith, T. W. 2011. Health psychology: Biopsychosocial interactions (7thed). USA: John

Wiley & Sons, Inc.

Seligman, M. 2013. Beyondauthentic happiness: Menciptakan kebahagiaan sempurna dengan psikologi positif. Bandung: Kaifa.

Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). Bandung: Penerbit Alfabeta.

World Health Organization (WHO). (2016). Sexual and reproductive health: Infertility definitionand

terminology. Diakses pada 27 Juni 2016 dari

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertili ty/definitions/en/.

366

Discussion and feedback