PENYESUAIAN DIRI PADA WARIA ADJUSTED DI BALI

on

Jurnal Psikologi Udayana 2017, Vol.4 , No.2, 290-304

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

PENYESUAIAN DIRI PADA WARIA ADJUSTED DI BALI

Agra Putri Puji Palupi, David Hizkia Tobing

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana agraputri@gmail.com

Abstrak

Pada hakikatnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda (pria dan wanita), namun dalam kenyataannya, kini telah banyak pria yang berdandan atau bergaya seperti seorang wanita. Seharusnya pria yang berdandan selayaknya seorang wanita akan merasa malu, namun pria-pria ini adalah tipe pria yang berbeda dari biasanya. Indonesia memiliki sebutan yang berbeda bagi pria-pria yang memiliki penampilan seperti wanita, yaitu waria atau “wanita pria”. Jumlah waria di wilayah Bali hingga tahun 2015 menurut LSM Gaya Dewata Bali mencapai 973 orang. Banyak masyarakat yang menganggap kaum waria adalah kaum yang melanggar kodrat sebagai manusia sehingga masyarakat cenderung memberi label buruk kepada kaum waria.

Banyaknya diskriminasi yang diterima, kaum waria tetap berani menampilkan diri sesuai dengan keinginannya. Kaum waria yang berani “menampilkan diri” ditengah masyarakat pada siang atau bahkan malam hari disebut sebagai kaum waria yang adjusted dan yang membedakannya dengan waria yang lain adalah dari penyesuaian diri yang dilakukan. Kemampuan kaum waria yang adjusted dapat bertahan ditengah-tengah masyarakat tidak lepas dari proses penyesuaian diri yang menyertai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui Bagaimana proses Penyesuaian Diri pada Waria Adjusted di Bali.

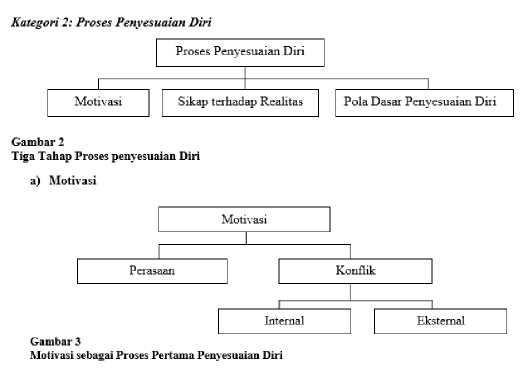

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah empat orang waria yang telah adjusted lebih dari tiga tahun. Penelitian ini menghasilkan tiga kategori temuan, yaitu kategori I: karakteristik partisipan secara umum, karakteristik II: proses penyesuaian diri (yang merupakan temuan utama dalam penelitian ini) dan kategori III: kondisi setelah menjadi waria adjusted.

Kata Kunci: waria adjusted, penyesuaian diri, Bali

Abstract

Essentially human beings are created by different gender (male and female), but in fact, it has now been many men who dress up or posing as a women. Supposedly men who dress like women will feel embarrassed, but these men are a different kind of men than the normal. Indonesia has a different name for a man who has the appearance of a woman, namely waria or “wanita pria” transsexual or "lady boy". The numbers of transsexual in Bali until 2015 according to the NGO of Gaya Dewata Bali reached 973 people. Many people who think of transsexual as people who violate nature as humans, so people tend to give bad image to them.

Although they experience discrimination, transsexual still dare to show themselves as they wish. Transsexual who dare "to show themselves up" in the community during the day or even the night is referred to as adjusted transsexual and what distinguishes them from others is the self-adjustment. The ability of the adjusted transsexual to survive in the midst of the community can not be separated from the accompanying adjustment processes. Based on this, the researcher wanted to know how is the processes related to the the Self-Adjustment of the Adjusted Transsexual in Bali. This study uses qualitative research with phenomenological approach. The number of participants in this study were four transsexual people who have been “adjusted” for more than three years. This research resulted in three categories of findings, namely category I: the characteristics of participants in general, characteristics II: the adjustment process (which was the main finding in this study) and category III: the condition after being the adjusted transsexual.

Keywords: adjusted transsexual, self-adjustment, Bali

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda dan jenis kelamin yang diakui adalah jenis kelamin pria dan wanita. Di Indonesia terdapat perundang-undangan yang mengatur tentang jenis kelamin yang diakui. Menurut Anggota Pansus II Sardjono, pasal 75 di dalam Undang-Undang hanya mengatur jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita maka cukup dua jenis kelamin itu saja karena memang di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin (Aditya, 2015). Kenyataannya, kini telah banyak pria yang berdandan atau bergaya seperti seorang wanita. Seharusnya pria yang berdandan selayaknya seorang wanita akan merasa malu, namun pria-pria ini adalah tipe pria yang berbeda dari biasanya.

Indonesia memiliki sebutan yang berbeda bagi pria-pria yang memiliki penampilan seperti wanita, yaitu disebut sebagai waria atau “wanita pria”. Tahun 1968 waria dikenal dengan istilah wadam yang diambil dari kata hawa dan adam. Kata wadam menunjukkan seseorang pria yang mempunyai perilaku menyimpang yang bersikap seperti perempuan, namun dewasa ini istilah waria lebih sering digunakan daripada wadam (Rahmawati, 2014). Menurut Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, jumlah waria di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 400 ribu orang. Pada tahun 2008, Yayasan Srikandi Sejati mendata jumlah waria di Indonesia mencapai 6 juta waria dan Dodo Budidarmo selaku koordinator Arus Pelangi (komunitas waria) menyatakan bahwa hingga tahun 2013 jumlah waria di Indonesia telah mencapai 7 juta orang (http://edisinews.com, diakses pada Selasa, 3 Maret 2015). Jumlah waria hingga tahun 2015 di wilayah Bali menurut perhitungan yang dilakukan Christian Supriyadinata selaku direktur LSM Gaya Dewata Bali, telah mencapai 973 orang (Dewata, 2015).

Waria adalah individu yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi berperilaku seperti wanita. Kaum ini memiliki keinginan yang kuat dan persistent sebagai lawan jenis. Kaum waria ingin hidup dan diperlakukan sebagai perempuan. Sehari-hari selalu mengekspresikan peran stereotip perempuan, seperti lemah, lembut, tenang, menjaga perasaan orang dan butuh rasa aman. Busana dan make-up perempuan menjadi bagian hidupnya (Karmaya, 2014). Waria merupakan istilah yang digunakan di Indonesia, namun dalam konteks psikologis termasuk sebagai transeksualisme. Transeksualisme adalah seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan sempurna, jika dilihat secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis (Heuken dalam Koeswinarno, 2004).

Pada kalangan awam, tidak sedikit yang mengaitkan antara waria dengan homoseks, seakan-akan waria identik dengan gay. Padahal, waria dan gay merupakan dua fenomena yang terpisah, walaupun dalam batas-batas tertentu keduanya masih bisa digolongkan sebagai penyimpangan seksual

(Atmojo, 1987). Gejala pada waria sangat berbeda dengan homoseksual, homoseksualitas semata-mata untuk menunjuk kepada perilaku relasi seksual, bahwa seseorang merasa tertarik dan mencintai dengan jenis kelamin yang sama (Kartono dalam Koeswinarno, 2004). Secara penampilan, homoseksual biasanya berdandan seperti pria sebagaimana mestinya.

Waria juga berbeda dengan pria metroseksual, pria metroseksual bukanlah seorang waria. Pria metroseksual adalah pria sejati yang memiliki keluarga. Definisi pria metroseksual menurut Suara Merdeka (2011) adalah sosok pria muda yang memiliki penampilan dandy, senang memanjakan dirinya, sangat peduli dengan penampilannya, senang menjadi pusat perhatian (bahkan menikmatinya), sangat tertarik dengan fashion dan berani menampilkan sisi femininnya (http://www.suaramerdeka.com, diakses pada Rabu, 4 Maret 2015). Waria juga berbeda dengan penderita transvestisme. Transvestisme terjadi bila seorang laki-laki mengalami gairah seksual dengan memakai pakaian perempuan, meskipun penderita transvestisme tetap merasa sebagai laki-laki (Davison, Neale & Kring, 2012).

Terdapat juga beberapa istilah lain yang familiar dipergunakan oleh masyarakat, namun penggunaan istilah tersebut masih menyimpang dari makna sesungguhnya, antara lain: sex, sex roles, sexual identity, gender, gender identity, gender stereotypes dan gender roles. Menurut Matsumoto dan Juang (2008), sex mengarah kepada perbedaan anatomi sistem reproduksi manusia sedangkan gender adalah pola perilaku serta aktivitas yang dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Sex role berkaitan dengan perilaku dan aktivitas laki-laki dan perempuan, hal tersebut berbeda dengan gender role yaitu kemampuan individu untuk mengadopsi perilaku gender sesuai dengan budaya yang dimiliki. Sexual identity adalah tingkat kesadaran individu terhadap seks dan sex roles-nya sedangkan gender identity merupakan rasa yang dimiliki individu terkait diri sebagai laki-laki atau perempuan (Matsumoto & Juang, 2008). Gender stereotype adalah karakteristik psikologis atau perilaku yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan (Matsumoto & Juang, 2008).

Kesalahan yang paling mengakar di Indonesia adalah penyebutan waria sebagai transgender, padahal sebenarnya individu yang memiliki kondisi sebagai waria disebut sebagai transeksual (Rosenthal, 2013). Transeksual sering disamaartikan dengan transgender oleh masyarakat umum, padahal kedua istilah ini merupakan hal yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan transgender menggambarkan variasi dari ekspresi gender, termasuk kepada pertukaran peran antara pria dan wanita, atau penggunaan pakaian lawan jenis dengan tujuan hanya untuk hiburan atau suatu pertunjukan saja (Rosenthal, 2013). Sama halnya dengan pengelompokkan waria ke dalam LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) di Indonesia.

LGBT sendiri menjadi isu nasional di Indonesia pada tahun 2016. Semakin banyaknya isu LGBT yang dibicarakan telah memicu beragam reaksi dari masyarakat dan sebagian besar reaksi yang diberikan berupa penolakan. Penolakan tersebut datang dari berbagai kalangan, salah satunya dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Prof DR. Munzir Hitami mengatakan gerakan sosial perlu dibentuk untuk melawan perilaku menyimpang LGBT karena dinilai sangat tabu dan bukan budaya Indonesia (http://www.suara.com, diakses pada Senin, 29 Februari 2016).

Reaksi penolakan juga sangat keras disuarakan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengatakan bahwa LGBT harus ditentang karena tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 memang melindungi setiap warga negaranya untuk berkumpul, berserikat, mengekspresikan diri dan antidiskriminasi, namun bukan berarti dapat melegalkan LGBT. Hal serupa juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia yang mengeluarkan fatwa haram terkait LGBT di Indonesia (http://news.liputan6.com, diakses pada Senin, 29 Februari 2016).

Keberadaan waria masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Rasa tabu ini disebabkan oleh norma-norma yang menjadi acuan masyarakat tidak mendukung adanya gender ketiga atau waria sehingga menyebabkan kaum waria mendapatkan banyak tindakan diskriminasi, seperti kekerasan, pelecehan verbal maupun nonverbal, bullying, hingga pembunuhan (Ardiansyah, 2014). Banyak masyarakat yang menganggap kaum waria adalah kaum yang melanggar kodrat sebagai manusia sehingga masyarakat cenderung memberi label buruk kepada kaum waria. Bahkan pemerintah secara sadar maupun tidak sadar memberikan diskriminasi kepada kaum waria, hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status gender kaum waria dalam data kependudukan. Padahal menjadi waria dan menjadi berbeda bukanlah karena kemauan dari dalam diri individu tersebut (Karmaya, 2014).

Penolakan demi penolakan tidak hanya terjadi di Jakarta. Bali juga menyatakan penolakan terhadap LGBT, padahal Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata mancanegara yang terkenal dengan kebebasannya. Humas Pemprov Bali, I Ketut Teneng mengatakan ketidaksetujuannya terkait LGBT karena menurut Teneng LGBT tidak dikenal di agama manapun dan tidak dibenarkan. LGBT dirasa dapat merusak adat istidat serta tatanan budaya Bali (http://nasional.news.viva.co.id, diakses pada Senin, 29 Februari 2016). Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta telah meminta Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Jero

Bendesa untuk melarang segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan LGBT, utamanya perayaan pernikahan sesama jenis di Bali. Sudikerta akan mengenakan sanksi bagi para pelaku pernikahan sesama jenis tersebut (http://regional.liputan6.com, diakses pada Senin, 29 Februari 2016).

Peneliti telah melakukan preliminary study kepada dua orang partisipan waria yang berinisial GI dan MM untuk mencari data awal terkait penolakan-penolakan yang pernah diterima. Hasil dari preliminary study adalah bahwa keduanya mengatakan tidak memiliki pilihan lain selain menjadi seorang waria karena telah terlahir sebagai pria yang memiliki jiwa seorang wanita sejak usia 4 tahun. Saat kecil keduanya tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan dan hanya menyimpan rahasianya sendiri. Sikap feminin yang ditunjukkan membuat keduanya mengalami diskriminasi selama sekolah seperti dipanggil bencong, duduk sendirian hingga dijegal ketika berjalan. Keluarga juga menuntut keduanya untuk kembali normal, namun usaha tersebut gagal. Saat keduanya selesai sekolah, GI dan MM memutuskan untuk indekos dan secara bertahap mulai berdandan seperti wanita dalam kehidupan sehari-harinya (Palupi, 2015).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Artika selaku Kasi Operasional di dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali terkait masalah yang ditimbulkan oleh waria. Bapak Artika mengatakan bahwa Satpol PP Provinsi Bali secara langsung diberikan mandat oleh wakil Gubernur Bali untuk menertibkan kaum waria yang dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Hal tersebut dikarenakan waria sering menjajakan diri di daerah Renon yang merupakan tempat tamasya keluarga. Secara pribadi, Bapak Artika memandang bahwa kaum waria memiliki haknya masing-masing untuk melakukan apa yang diinginkan namun dari sudut pandang umum, ada rasa ketidaknyamanan dan rasa takut bila didekati oleh kaum waria karena secara fisik waria adalah laki-laki, namun secara penampilan, kaum waria berdandan selayaknya seorang perempuan (Palupi, 2015).

Menurut Kartono (2014), ditengah-tengah diskriminasi yang diterima oleh kaum waria, kaum waria tetap berani menampilkan diri sesuai dengan keinginannya. Kaum waria yang berani “menampilkan diri” kepada masyarakat pada siang atau bahkan malam hari disebut sebagai kaum waria yang adjusted. Kaum waria yang adjusted adalah individu yang dengan sadar dan ikhlas menerima statusnya, juga menerima peranan dan pendefinisian-diri sendiri. Individu ikhlas menerima pendefinisian eksternal (penamaan dari luar), yang kemudian ditransformasikan sebagai pendefinisian-diri. Individu menyadari bahwa masyarakat memberikan stempel pada dirinya sebagai orang yang menyimpang. Penamaan dan stempel menimbulkan perasaan malu dan bersalah atau berdosa, namun individu merasa tidak berdaya untuk meninggalkan kebiasaan dan tingkah lakunya

yang abnormal itu. Disimpulkan bahwa waria yang adjusted telah dengan ikhlas menerima nasib dan status dirinya tersebut.

Perbedaan antara waria yang adjusted dan waria yang tidak adjusted adalah dari penyesuaian diri yang kaum waria lakukan. Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencangkup respon-respon mental dan behavioral yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustrasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada (Ali & Asrori, 2014).

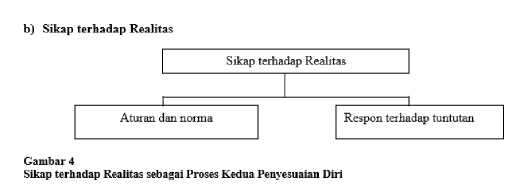

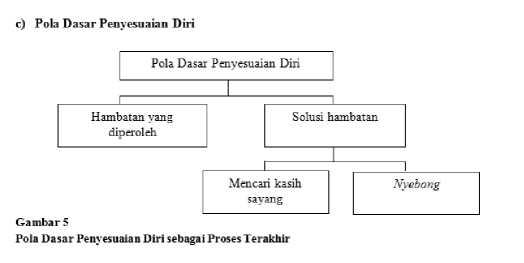

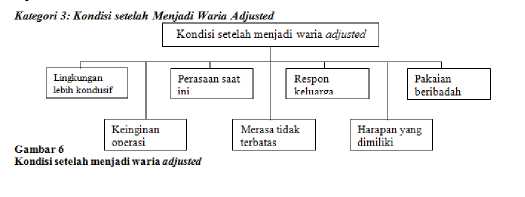

Proses penyesuaian diri terdiri dari tiga yaitu: motivasi, sikap terhadap realitas dan pola dasar penyesuaian diri. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi merupakan kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan organisme. Sikap terhadap realitas berkaitan adalah adanya pembatasan, aturan, dan norma-norma menuntut individu untuk terus belajar secara efektif sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara tuntutan internal yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dengan tuntutan eksternal dari realitas. Pola dasar penyesuian diri berarti individu dapat mengalami frustrasi dan berusaha menemukan pemecahan yang berguna untuk mengurangi ketegangan antara kebutuhan dan frustrasinya. Bisa saja upaya yang dilakukan akan mengalami hambatan sehingga individu akan berusaha mencari kegiatan lain untuk mencari kasih sayang atau untuk mengekspresikan diri yang dapat mengurangi ketegangan yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terpenuhi kebutuhannya (Schneiders, 1960).

Meningkatnya jumlah waria di Indonesia serta pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap kaum waria, baik dari segi status, tingkah laku dan cara berpakaian, terdapat kaum waria yang mampu bertahan di dalam masyarakat. Kemampuan kaum waria yang adjusted dapat bertahan di dalam masyarakat tidak lepas dari proses penyesuaian diri yang menyertai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Penyesuaian Diri pada Waria Adjusted di Bali.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin & Lincoln dalam Moleong, 2014). Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Menurut Yusuf (2014)

fenomenologi adalah ilmu tentang gejala atau hal-hal apa saja yang tampak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat penyesuaian diri pada waria adjusted dilihat dari sudut pandang pribadi partisipan sehingga mampu memahami waria dalam memandang dunianya. Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian kualitatif ini dipergunakan karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna (Sugiyono, 2014). Selain itu metode kualitatif digunakan untuk memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan individu-individu dalam situasi tersebut (Yusuf, 2014).

Karakteristik Subjek

Penelitian ini menggunakan empat orang partisipan waria adjusted. Adapun karakteristik partisipan adalah sebagai berikut:

-

1. Seseorang yang dalam kesehariannya, baik siang atau malam selalu menggunakan pakaian wanita.

-

2. Telah menunjukkan jati diri kepada lingkungannya sebagai waria di atas tiga tahun. Peneliti fokus pada waria yang telah menunjukkan jati dirinya sebagai waria pada lingkungannya dengan kurun waktu di atas tiga tahun dengan pertimbangan ketersediaan partisipan untuk terbuka terhadap peneliti selama proses penelitian berlangsung. Peneliti juga meyakini bahwa proses penyesuaian diri dilakukan secara bertahap oleh partisipan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sepenuhnya adjusted

-

3. Menetap di Bali. Peneliti berfokus pada partisipan yang menetap di Bali untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari budaya Bali itu sendiri terhadap mendukung atau menghambat proses penyesuaiann diri pada para partisipan.

-

4. Suku Bali. Peneliti fokus pada partisipan suku Bali untuk mendapatkan informasi dan penyajian data secara komprehensif terkait dengan penolakan pada sebagian budaya Bali terhadap keberadaan kaum waria ditengah-tengah masyarakat.

Tabel 1

Karakteristik Partisipan

|

Kode Partisipan |

Karakteristik Partisipan |

|

GI (PlGI) |

Usia: 28 tahun Domisili: Bali Pendidikan: SMA Status: waria adjusted Lama adjusted: 7 tahun |

|

MM (P2MM) |

Usia: 23 tahun Domisili: Bali Pendidikan: SMP Status: waria adjusted Laxna. adjusted: 4 tahun |

|

CY (P3CY) |

Usia: 38 tahun Domisili: Bali Pendidikan: SMA Status: waria adjusted Laxna. adjusted: 16 tahun |

|

LK (P4LK) |

Usia: 38 tahun Domisili: Bali Pendidikan: SMA Status: waria adjusted Laxna. adjusted: 19 tahun |

Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian ini berlangsung di masing-masing tempat tinggal partisipan. Tiga partisipan yaitu P2MM, P3CY dan P4LK memiliki rumah yang ditempati oleh keluarga intinya di daerah Denpasar, namun ketiganya memilih untuk tinggal sendiri semenjak lulus atau putus sekolah. Berbeda dengan P1GI, P1GI memiliki rumah di luar daerah Denpasar dan sama dengan ketiga partisipan lainnya, P1GI memilih tinggal sendiri atau indekos di Denpasar semenjak memasuki SMA. Wawancara dilakukan di tempat indekos masing-masing partisipan, hanya P4LK saja yang melakukan wawancara di tempat kerja dan P2MM meminta wawancara pertama dilakukan di tempat makan.

Teknik Pengumpulan Data

-

a. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Melalui wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2014). Selama prosesnya, peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap keempat partisipan. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara semiterstruktur, sehingga proses wawancara tidak berjalan secara kaku. Peneliti hanya menggunakan guideline sebagai pengontrol jalannya wawancara dan pertanyaan yang diberikan tidak harus sesuai urutan sehingga jalannya wawancara dapat mengikuti alur dan informasi yang diperoleh lebih mendalam.

Peneliti meminta kesediaan dari keempat partisipan untuk diwawancarai dengan menyerahkan inform consent serta meminta izin untuk melakukan perekaman dengan menggunakan Samsung Galaxy Tab 3.0 SMT211. Wawancara dilakukan pada bulan yang berbeda-beda pada setiap partisipan, yaitu pada bulan Mei, Oktober, Desember 2015 hingga Januari 2016. Pelaksanaan wawancara terhadap keempat partisipan waria adjusted dilakukan peneliti sebanyak delapan kali, yaitu dua kali pada masing-masing partisipan.

-

b. Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi digunakan untuk mengungkap tingkah laku nonverbal dari partisipan (Yusuf, 2014). Observasi mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Marshall dalam Sugiyono, 2014). Observasi juga memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh partisipan penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian partisipan, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para partisipan pada keadaan waktu itu (Moleong, 2014).

Pelaksanaan observasi dilakukan peneliti saat melakukan proses wawancara maupun ketika mengikuti salah satu kegiatan partisipan. Peneliti menggunakan metode pencatatan checklist notation dengan desain event sampling yaitu memilih dan mendefinisikan perilaku sehingga memudahkan untuk memfokuskan pengamatan pada pencatatan kejadian perilaku penting atau spesifik yang menjadi objek pengamatan saja. Pencatatan hasil observasi dibuat dalam bentuk narasi deskripsi. Observasi dilakukan pada seluruh partisipan dengan jumlah observasi yang berbeda-beda pada setiap partisipan dengan pertimbangan situasi.

Analisis Data

Pertama-tama, peneliti melakukan open coding terhadap seluruh hasil verbatim wawancara dan hasil observasi. Open coding dilakukan dengan cara memberikan label pada seluruh hasil verbatim dan observasi, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan penelitian. Tahap selanjutnya adalah axial coding yaitu peneliti menyaring informasi-informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian saja. Langkah terakhir adalah selective coding, yaitu peneliti akan memilah-milah informasi sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori proses penyesuaian diri.

Berakhirnya proses coding akan dilanjutkan dengan tahap baru, yaitu peneliti akan membuat narasi berdasarkan apa yang dikatakan oleh partisipan yang sesuai dengan fokus penelitian. Saat semua hasil narasi tercantum, peneliti melakukan tahap terakhir yaitu pembahasan. Pada tahap pembahasan, peneliti membuat bagan-bagan dari setiap prosesnya dengan tujuan memudahkan pembaca memahami isi penelitian tanpa harus membaca secara keseluruhan.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan triangulasi dan dengan menggunakan bahan referensi sebagai uji kredibilitas. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: triangulasi teknik (mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu

wawancara dan observasi) dan triangulasi waktu (melakukan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda).

Teknik pengujian kredibilitas data yang kedua adalah dengan menggunakan bahan referensi, yaitu bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rekaman wawancara sebagai pembanding yang menyatakan bahwa data hasil wawancara dalam bentuk verbatim adalah benar adanya dan bersumber dari partisipan serta peneliti menghasilkan sebuah data dengan menggunakan panduan wawancara yang dikembangkan melalui sebuah teori dari Schneiders (1960).

Isu Etika Penelitian

Menurut Herdiansyah (2015), etika merupakan salah satu aturan yang harus disepakati dan dipahami dengan sebenar-benarnya oleh peneliti agar apa yang dilakukan dalam riset, tetap menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Peneliti mendapatkan informed consent dari partisipan, menghormati hak partisipan untuk tetap menjaga privasinya dan partisipan memiliki hak untuk mengurangi dan menghentikan partisipasinya dari penelitian setelah partisipasinya dimulai.

HASIL PENELITIAN

Terkait dengan desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu pendekatan fenomenologi, maka hasil penelitian akan dipaparkan secara keseluruhan dari hasil yang diperoleh dari setiap partisipan. Setiap kalimat yang dipaparkan pada bagian hasil penelitian ini merupakan fakta yang terbentuk dari rangkaian kode-kode hasil pengumpulan data yang sebelumnya telah melalui tahap analisis data. Hasil penelitian akan dijelaskan melalui tiga kategori, yaitu kategori karakteristik partisipan secara umum, kategori proses penyesuaian diri dan kategori kondisi setelah menjadi waria adjusted. ‘

Kategori I: Karakteristik Partisipan secara Umum

Karakteristik partisipan secara umum |

j Cara berpakaian dan berdandan ∣ ∣ Cara berbicara ∣ ∣ Gesture tubuh. |

Gambar 1.

Karakteristik Partisipan secara Umum

Cara berpakaian dan berdandan

Keempat waria merupakan waria adjusted yang dapat dilihat dari cara berpakaian sehari-hari yang digunakan. Berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan, dalam kehidupan sehari-hari keempat partisipan menggunakan atribut wanita. Atribut tersebut antara lain adalah wedges, rok,

legging, cardigan, tank-top, dress, celana pendek serta menggunakan pakaian berwarna pink. Para partisipan menggunakan atribut tersebut baik saat berada di rumah, ke luar rumah, bekerja dan bahkan saat tidur para partisipan menggunakan pakaian tidur wanita berupa dress. Tidak hanya menggunakan atribut wanita, keempat partisipan juga menggunakan make-up disetiap kesempatan.

Cara berbicara

Saat keempat partisipan berbicara, suara laki-lakinya tidak terdengar dengan jelas sehingga yang terdengar adalah suara wanita yang sedikit berat. Keempat partisipan menunjukkan sikap feminin dalam kesehariannya, baik saat sedang bersama peneliti maupun tidak. Seluruh partisipan telah adjusted, namun dalam jangka waktu yang berbeda yaitu 4 tahun, 7 tahun, 16 tahun dan 19 tahun.

Gesture tubuh

Keempat partisipan sangat menunjukkan perilaku dan gerakan-gerakan lemah lembut seperti yang biasa ditunjukkan oleh seorang wanita. Perilaku tersebut antara lain: berjalan dengan berlenggak-lenggok, mengayunkan tangan dengan lemah lembut, duduk bersimpuh.

Perasaan

Secara psikologis, keempat partisipan menganggap identitas yang dimiliki adalah sebagai wanita namun secara fisik, keempatnya memiliki tubuh sebagai laki-laki. Usia kemunculan perasaan sebagai wanita muncul pada rentang 4 – 11 tahun. Tiga dari empat partisipan telah merasakan ketertarikan secara seksual kepada teman laki-lakinya semenjak SD. Hanya P3CY yang menyadari ketertarikannya kepada laki-laki saat memasuki masa SMP. Perasaan sebagai wanita yang dirasakan keempat partisipan diikuti dengan sikap-sikap yang ditampilkan oleh partisipan. Terkait dengan keinginan menggunakan atribut wanita, hanya P3CY yang tidak memiliki keinginan tersebut semasa SD. Keinginan tersebut baru muncul ketika P3CY sudah lulus SMA. Bertambahnya usia membuat keempat partisipan menjadi

lebih terbuka terkait dengan kondisi yang dialami dan semakin berani dalam berpenampilan.

Selama masa SD keempat partisipan sering bersikap feminin baik di rumah dan di sekolah serta lebih memilih bermain bersama anak perempuan daripada anak laki-laki. Jenis aktivitas yang dilakukan antara lain permainan dan pekerjaan anak perempuan, yaitu: bermain bola voli, bermain bola bekel, bermain karet tali, membuat banten, merias, menyapu dan mengepel. Keempat partisipan juga merasakan bahwa selain figur kakak perempuan yang dimiliki, figur ibu merupakan figur utama yang paling dekat dengan partisipan.

Konflik Internal

Sesuai dengan temuan di lapangan, konflik internal berkaitan dengan hal yang dirasakan para partisipan dari dalam diri yaitu seorang wanita, namun para partisipan terlahir sebagai seorang laki-laki sehingga menyebabkan kebingungan dalam diri partisipan. Keempat partisipan memiliki perasaan sebagai seorang wanita dan memiliki keinginan yang kuat untuk menampilkan perilaku kewanitaan. Tidak hanya merasa nyaman menggunakan atribut wanita, keempat partisipan juga menunjukkan ketertarikan kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan dan lebih memilih bermain dengan anak perempuan.

Perasaan sebagai wanita tersebut semakin berkembang dikarenakan tindakan dari salah satu anggota keluarga yang mendandani partisipan seperti wanita dan tidak adanya larangan tegas dari orangtua atau orang dewasa disekitarnya. Jika tidak ada orang dewasa di rumahnya, maka dua dari empat partisipan akan berdandan menggunakan atribut wanita seperti high heels, stocking, BH dan make-up. Hanya P4LK yang secara langsung terbuka dengan ketertarikan menggunakan pakaian wanita, sedangkan P3CY sama sekali tidak menggunakan pakaian wanita hingga lulus SMA. Keempat partisipan juga merasa tidak senang ketika diminta menggunakan pakaian laki-laki baik saat di rumah atau di sekolah. Saat SMA, P1GI pernah dipanggil ke ruang BP (Bimbingan dan Penyuluhan) karena menggunakan BH saat di sekolah. Berbeda dengan P2MM yang menggunakan riasan wajah dan mewarnai rambut ketika ke sekolah hanya mendapat peringatan.

Eksternal

Melihat pada hasil temuan di lapangan, konflik eksternal berkaitan dengan keinginan-keinginan yang dirasakan oleh keempat partisipan terkait perasaannya sebagai seorang wanita namun tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan. Perilaku feminin yang ditampilkan keempat partisipan memicu berbagai macam penolakan dari orangorang disekitarnya. Keluarga tidak menerima kondisi yang dimiliki oleh keempat partisipan sehingga pihak keluarga selalu menasihati, memarahi dan menuntut keempat partisipan

untuk kembali normal dengan cara apapun (memukul, menato dan mengiming-imingi harta benda).

Lingkungan rumah atau tetangga-tetangga juga memberikan perlakuan semena-mena kepada keempat partisipan, diantaranya: memberikan ejekan bencong kepada keempat partisipan, para laki-laki tidak mau bergaul dengan keempat partisipan, ditertawakan tanpa alasan dan menjadikan keempat partisipan sebagai bahan perbincangan dengan tetangga-tetangga lain. Keempat partisipan hingga saat ini masih sering mendapatkan lemparan batu dan air seni dari orang-orang yang melintas di jalan. Lingkungan P4LK sedikit berbeda dengan yang lain, walaupun P4LK tetap menjadi bahan gosip bagi sebagian orang namun tidak sedikit juga yang memberi dukungan atas perubahan penampilannya menjadi wanita.

Keempat partisipan juga merasakan berbagai penentangan dan diskriminasi dari teman-teman di sekolahnya. Keempat partisipan juga mendapatkan ejekan yang sama seperti di lingkungan rumahnya, yaitu bencong atau banci, dijauhi oleh teman-teman, dijegal dengan sengaja, bagian tubuh disentuh dengan sengaja dengan maksud melecehkan, dibiarkan duduk sendirian selama sekolah dan memalak. Tindakan terang-terangan yang dilakukan tiga dari empat partisipan di sekolah membuat para partisipan menanggung risiko, yaitu dipanggil ke ruang BP dan mendapat peringatan dari pihak sekolah.

Aturan dan Norma

Saat berada di dalam rumah dan tinggal bersama dengan kedua orangtua, keempat partisipan dibatasi dengan aturan-aturan dalam mengekspresikan diri dan keinginannya. Terkait dengan keinginannya menjadi wanita dan perilaku feminin yang ditampilkan membuat pihak keluarga mengambil tindakan untuk menghentikan ketidaksesuaian tersebut, seperti: dimarahi, dinasihati dan tidak jarang dipaksa untuk kembali normal dengan memukul serta menuntut partisipan agar bergaul dengan laki-laki. Partisipan juga dituntut untuk menikah dengan seorang wanita. Larangan-larangan yang diperoleh oleh keempat partisipan berlanjut hingga lulus SMA.

Sekolah juga memberikan peraturan yang tegas terkait dengan cara berpakaian, yaitu seorang wanita harus menggunakan rok dan seorang laki-laki menggunakan celana. Meskipun keinginan keempat partisipan sangat kuat untuk

menggunakan rok, namun keempat partisipan menahan keinginannya tersebut dan memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan seragam untuk laki-laki dan menjaga rambut agar tetap pendek. Keempat partisipan juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki nilai-nilai tersendiri terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan wanita sehingga seringkali karena perilaku yang ditampilkan, maka para partisipan dijauhi dan diberikan ejekan. Partisipan juga mengatakan bahwa para partisipan tidak akrab dengan orang sekitar rumah dikarenakan tidak pernah ikut serta dalam kegiatan di banjar.

Respon terhadap Tuntutan

Selama prosesnya, para partisipan mengantisipasi larangan berdandan dengan cara berdandan di luar rumah, tiga dari empat partisipan sering pergi keluar pada saat malam hari untuk berjalan-jalan atau mangkal di lapangan Lumintang, Renon atau Puputan. Di lokasi, partisipan akan menggunakan pakaian ketat, BH dan make up, selain itu keempat partisipan juga selalu berusaha menjelaskan keadaan yang dialami kepada keluarga walaupun awalnya selalu diabaikan. Terdapat dua partisipan yang sama sekali tidak mencoba untuk kembali normal dan dua partisipan lainnya mencoba untuk kembali normal, namun usaha tersebut gagal. Kegagalan dan alasan keempat partisipan tidak ingin kembali normal tidak berbeda, yaitu: merasa bahwa untuk berubah sesuai dengan keinginan keluarga, maka individu harus memiliki niat dari dalam diri untuk berubah. Jika individu tidak memiliki niat tersebut, maka akan percuma saja untuk mencoba berubah. Selain hal yang telah disebutkan, keempat partisipan merasa tidak dapat berubah dan tersiksa ketika berusaha mencoba.

Keinginan partisipan untuk menggunakan rok ke sekolah diatasi oleh tiga dari empat partisipan dengan cara memodifikasi seragam sekolah yang digunakan, menggunakan aksesoris wanita dan menggunakan make-up. Terkait ejekan yang diterima oleh keempat partisipan di sekolah, keempat partisipan memilih untuk segera pulang setelah selesai jam sekolah, tidak bergantung kepada teman untuk menyelesaikan tugas, mengabaikan ejekan yang diperoleh, membalas dendam jika ada yang bersikap usil, balas mengejek jika dirasa sudah keterlaluan, tidak bergaul dengan orang-orang yang memang tidak ingin bergaul dengan keempat partisipan dan tidak masuk sekolah.

Saat keempat partisipan tamat sekolah, keempatnya memutuskan untuk indekos. Keputusan tersebut merupakan awal yang baru bagi keempat partisipan. Perubahan menjadi waria tidak secara langsung dialami oleh keempatnya melainkan bertahap yaitu menggunakan pakaian wanita dan wig hanya pada malam hari dan saat siang hari akan menggunakan pakaian laki-laki hingga akhirnya keempat partisipan berani menggunakan pakaian wanita di siang hari.

Alasan keempat partisipan menggunakan pakaian laki-laki di siang hari dan hanya menggunakan pakaian wanita serta wig di malam hari beragam antara lain: merasa bahwa penampilan belum mendukung sebagai wanita seutuhnya, rambut masih pendek dan tipis, wajah masih terlihat seperti laki-laki dan merasa cemas jika ada tetangga atau keluarga yang melihat.

Keempat partisipan mengatakan bahwa setelah penampilan yang dimiliki mendukung, maka keempat partisipan menggunakan pakaian wanita dalam kesehariannya (pagi hingga malam). Jika ada masyarakat yang mengejek partisipan, maka partisipan memilih untuk mengkonfrontasi secara langsung, menghindari orang-orang yang tidak menyukai dan mengabaikan selama tidak keterlaluan. Keempat partisipan juga bergabung ke dalam beberapa komunitas LGBT di Bali dengan alasan: mengurangi stres, untuk menemukan dunianya, mencari tahu apakah memang ada orang lain yang memiliki perasaan serupa seperti partisipan, mencari tahu seberapa banyak orang seperti partisipan, bagaimana kehidupan seorang waria dan untuk mendapatkan ilmu.

Hambatan

Lingkungan rumah dengan tegas memberikan berbagai macam respon seperti menegur, menasihati, memarahi, memukul hingga ada yang dibuatkan tato. Lingkungan sekolah memberikan ejekan hingga mendiskriminasi keempat partisipan dan lingkungan tetangga juga memberikan respon yang serupa yaitu bergosip tentang kondisi yang dialami partisipan.

Solusi Hambatan

Mencari Kasih Sayang

Banyaknya hambatan dan tuntutan yang diterima oleh keempat partisipan membuat para partisipan mencari respon alternatif untuk mengekspresikan diri dan keinginan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyalurkan ketertarikan keempat partisipan dengan laki-laki yaitu dengan bereksperimen secara seksual. Tiga dari empat partisipan mengatakan bahwa selama SD dan satu orang partisipan memilih bereksperimen secara seksual ketika menginjak usia 13 tahun atau kelas I SMP. Kegiatan seksual yang dilakukan antara lain: berciuman, saling memegang alat kelamin, oral seks atau blowjob, melalui selangkangan dan anal seks.

Pengalaman yang dimiliki tersebut membuat keempat partisipan kemudian aktif secara seksual.

Nyebong

Di dunia waria, kegiatan keluar mencari pasangan untuk berhubungan seksual disebut dengan istilah nyebong. Pada saat keempat partisipan telah aktif secara seksual, keempat partisipan mulai mencari rekan laki-laki yang bisa diajak untuk melakukan hubungan seksual dan kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus. Pada awalnya, nyebong yang dilakukan bukan untuk ekonomi namun untuk mencari kepuasan seksual. Seiring berjalannya waktu, nyebong dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh keempat partisipan. Keempat partisipan mengaku bahwa dengan nyebong, para partisipan dapat berpenampilan sesuai keinginan, menghilangkan stres, mendapatkan banyak teman, sumber pendapatan, pekerjaan paling mudah untuk dilakukan, cepat mendapatkan uang dan laki-laki dan untuk mendapatkan kepuasan seksual.

Lingkungan lebih kondusif

Keadaan lingkungan sampai saat lebih kondusif jika dibandingkan dengan saat perjuangan keempat partisipan menjadi waria, namun tetap saja sebagian orang masih merasa risih dengan kehadiran para waria sehingga seringkali keempat partisipan mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti: ditertawakan tanpa alasan, dilempar air seni, dilempar batu dan diolok-olok ketika partisipan sedang pergi makan atau saat sedang nyebong. Di lain pihak, lingkungan tetangga di rumah atau di tempat indekos sudah lebih terbiasa melihat keempat partisipan sehingga tidak memberikan ejekan atau bergosip lagi.

Perasaan saat ini

Perasaan partisipan terkait beberapa ejekan yang diterima adalah masih sedikit sakit hati, namun sudah lebih mudah untuk mengabaikan segala ejekan tersebut karena partisipan sadar akan penampilannya yang berbeda. Jika ejekan yang diberikan oleh lingkungan kepada partisipan dirasa keterlaluan, maka tiga dari empat partisipan memilih mengkonfrontasi secara langsung. Keempat partisipan juga memilih untuk tidak kembali normal dengan segala tuntutan dan hinaan yang diterima, karena telah merasa nyaman dengan kondisinya sebagai waria.

Respon keluarga

Respon di keluarga besar lebih kompleks yaitu ada yang sudah menerima dan belum menerima sehingga masih sering membicarakan partisipan. Dalam rangka menghargai keinginan dari keluarga besarnya, maka sampai saat ini dua dari empat partisipan jika bertemu dengan keluarga besar akan menggunakan pakaian laki-laki. Keempat partisipan juga memilih hidup bebas dengan batas yang berarti keempat partisipan tetap berusaha menghargai keinginan keluarga besarnya dan berpakaian sesuai situasi.

Pakaian beribadah

Jika melakukan ibadah atau persembahyangan, hingga saat ini keempat partisipan masih menggunakan pakaian ibadah laki-laki yaitu: kamén dan udéng. Pemilihan pakaian sembahyang tersebut bukan karena merasa malu namun lebih didasarkan pada alasan: memang kodrat dilahirkan sebagai laki-laki, tidak dapat menipu Tuhan, takut pada Tuhan dan karena berhubungan langsung dengan Tuhan.

Keinginan operasi

Keempat partisipan juga memiliki harapan untuk melakukan operasi plastik jika perekonomiannya mencukupi. Keempat partisipan memiliki keinginan untuk melakukan operasi pada bagian payudara dan tidak ingin melakukan operasi apapun pada kelaminnya. Keputusan tersebut didasarkan pada alasan: nyaman dengan kondisinya saat ini, mengubah kelamin tidak mengubah pandangan masyarakat bahwa keempat partisipan adalah waria, mengubah kelamin tidak membuat partisipan dapat melahirkan, jika sudah diubah akan susah dikembalikan ke posisi awal, sudah kodrat dilahirkan sebagai laki-laki dan belum tentu akan membuat bahagia setelah operasi.

Merasa tidak terbatas

Tiga dari empat partisipan merasa tidak terbatas dengan kondisi sebagai waria dengan alasan dapat bekerja dimana saja. Hanya terdapat satu partisipan yang merasa terbatas dengan kondisi sebagai waria dengan alasan bahwa partisipan merasa bukan termasuk sebagai waria yang cantik dan pada dasarnya partisipan tidak pandai dalam berpenampilan.

Harapan yang dimiliki

Harapan yang dimiliki oleh keempat partisipan adalah menjadi normal seutuhnya di kelahiran selanjutnya, baik sebagai laki-laki atau perempuan selama tidak setengah-setengah seperti saat ini.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Kategori 1: Karakteristik Partisipan secara Umum

Cara berpakaian dan berdandan

Kaum Waria memiliki keinginan yang kuat dan persistent sebagai lawan jenis, ingin hidup dan diperlakukan sebagai perempuan. Busana dan make-up perempuan menjadi bagian hidupnya (Karmaya 2014). Sesuai dengan teori tersebut, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa keempat waria memiliki ciri khas tersendiri dalam berpenampilan. Ciri khas yang paling terlihat adalah dari cara berpakaian dan berdandan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh keempat partisipan, yaitu menggunakan pakaian wanita selama 24 jam. Penggunaan pakaian wanita selama 24 jam yang ditemukan pada keempat partisipan dapat digolongkan kedalam salah satu tipe waria menurut Boellstorff (2004).

Cara berbicara

Sehari-hari waria selalu mengekspresikan peran stereotip perempuan, seperti lemah, lembut, tenang, menjaga perasaan orang dan butuh rasa aman (Karmaya 2014). Berdasarkan teori tersebut, dalam penelitian ini ditemukan hal yang serupa yaitu keempat partisipan memiliki cara berbicara yang feminin dan suara yang ditekan dengan maksud agar suara asli tidak terdengar jelas. Keempat partisipan juga seringkali menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dimengerti oleh sesama kaum waria. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari perancang dan penata rias Chenny Han dan Mami Yulie selaku Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia yaitu bahasa yang digunakan biasanya hanya beredar dalam lingkungan sesama waria saja (Tempo, 2013).

Gesture tubuh

Keempat waria dalam penelitian ini memiliki pembawaan diri seperti seorang wanita, yaitu duduk dengan menyilangkan kaki, memainkan rambut, menutup mulut ketika tertawa atau tersenyum dan sebagainya. Ciri khas yang ditampilkan oleh keempat partisipan tersebut juga sejalan dengan teori adjusted yang disampaikan oleh Kartono (2014) yaitu dengan ikhlas telah menerima nasib dan status dirinya di masyarakat, sehingga keempat waria tidak lagi menutup-nutupi jati diri yang dimiliki. Tingkah laku seperti wanita ini ditunjukkan dengan tujuan totalitas dan terlihat seperti wanita yang sebenarnya (Yuliana, 2016).

Kategori 2: Proses Penyesuaian Diri

a) Motivasi

Perasaan

Secara keseluruhan, keempat partisipan merasakan kecenderungan psikis yang menyimpang dari kondisi fisik yang dimiliki sehingga menyebabkan beragam konflik dalam

hidup para partisipan. Penemuan di lapangan sejalan dengan hasil jurnal Faidah dan Abdullah (2013) bahwa penyebab menjadi waria salah satunya adalah kecenderungan psikis menyimpang dari fitrah. Keadaan sebagai wanita tersebut dirasakan oleh keempat partisipan sejak kecil, yaitu pada rentang usia 4 – 11 tahun. Dikaji menggunakan data dari Atmojo (1987) melalui penelitian terhadap 194 orang waria di Jakarta, terdapat tiga rentang usia yang memiliki persentase tertinggi yaitu 0 – 5 tahun (23,19%), 5 – 10 tahun (36,59%) dan 10 – 15 tahun (23,71%) maka hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan penemuan tersebut.

Keempat partisipan merasa lebih tertarik kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ketertarikan tersebut muncul pada rentang usia 4 – 13 tahun. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Diamond, 1998, 2000; Diamond & Savin-Williams, 2003; Dube & Savin-Williams, 1999 (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009) tentang model tahapan perkembangan identitas seksual pada homoseks atau lesbian. Teori tersebut mengatakan bahwa kesadaran akan ketertarikan terhadap sesama jenis berawal pada usia 8 – 11 tahun. Hal tersebut dikarenakan kepribadian partisipan yang berbeda, yaitu terbuka dan tertutup kepada lingkungan dan penemuan tersebut sejalan dengan teori Markey & Markey, 2007; Miller et al., 2004 (dalam Lehmiller, 2014) yaitu karakteristik kepribadian cenderung memengaruhi aktivitas seksual seseorang. Individu ekstravert lebih senang mencari pengalaman seksual dibandingkan dengan individu yang introvert.

Ditemukan juga bahwa keempat partisipan selama masa sekolah lebih memilih aktivitas dan bermain dengan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, hal tersebut sejalan dengan hasil jurnal Faidah dan Abdullah (2013) yaitu kebiasaan memakai busana dan bermain bersama anak perempuan menjadikan anak mengalami kebimbangan identitas.

Konflik Internal

Hasil jurnal yang berjudul “Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria” menemukan bahwa salah satu penyebab seseorang menjadi waria adalah kebiasaan memakai busana dan bermain bersama anak perempuan menjadikan anak mengalami kebimbangan identitas (Faidah & Abdullah, 2013). Tiga dari empat partisipan yaitu P1GI, P2MM dan P4LK sering menggunakan pakaian wanita di masa kecilnya. Ketiga partisipan mengaku bahwa sebelum menggunakan pakaian wanita secara sembunyi-sembunyi ataupun saat didandani oleh kakak permpuannya, ketiga partisipan memang memiliki perasaan berbeda terkait kondisinya. Perlakuan didandani dan diajarkan berdandan hanya sebagai faktor penguat atas apa yang ketiga partisipan telah yakini yaitu bahwa ketiganya adalah seorang wanita.

Partisipan mengatakan lebih nyaman menggunakan pakaian wanita dibandingkan dengan pakaian laki-laki, baik ketika kecil maupun hingga saat ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Andreas (2013) yaitu partisipan merasa nyaman menjadi seorang waria daripada menjadi seorang laki-laki. Beberapa waria juga memilih menggunakan make-up berlebih agar terlihat lebih cantik dan memesona (Yuliana, 2016). Begitu besarnya keinginan untuk menggunakan pakaian wanita dan menggunakan make-up, dua dari empat partisipan yaitu P1GI dan P2MM pernah melanggar aturan sekolah. Pada masa SMA, P1GI pernah menggunakan BH saat ke sekolah, sehingga harus dipanggil ke ruang BP (Bimbingan dan Penyuluhan). Serupa dengan pengalaman tersebut, P2MM menggunakan make-up dan mewarnai rambut saat ke sekolah sehingga harus mendapatkan teguran dari pihak sekolah tanpa dibawa ke ruang BP.

Eksternal

Keempat partisipan memiliki keinginan yang kuat untuk menggunakan pakaian wanita dan berdandan seperti wanita dan keinginan tersebut sudah jelas mendapatkan penolakan dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Penolakan didapatkan oleh keempat partisipan berlandaskan pada nilai-nilai yang berada di masyarakat bahwa setiap jenis kelamin memiliki tugasnya masing-masing, sehingga bagi laki-laki yang tidak bertindak sesuai nilai masyarakat akan dikucilkan. Berdasarkan penelitian yang berjudul “Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Waria” ditemukan bahwa dominan masyarakat merasa jika nilai yang dianut kaum waria bertentangan dengan keberadaan waria di tengah-tengah masyarakat (Arfanda & Sakaria, 2015).

Literatur lain mengatakan bahwa tidak jarang kaum waria dijauhi dan dikucilkan dari keluarga serta masyarakat (Karmaya, 2014). Hal tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, bahwa banyak penolakan dan diskriminasi dari lingkungan yang diterima oleh keempat partisipan. Beberapa bentuk penolakan yang diterima oleh keempat partisipan antara lain adalah: penghinaan dari keluarga besar dan tetangga rumah, dinasihati dan dimarahi oleh keluarga. Lingkungan rumah sering mendiskriminasikan keempat partisipan seperti tidak mau bergaul dengan para partisipan, terutama para laki-laki di lingkungan tersebut, memberikan ejekan bencong serta menjadikan keempat partisipan sebagai bahan pembicaraan di lingkungan. Tidak hanya itu, ejekan dan perlakuan tidak menyenangkan juga didapatkan selama masa sekolah.

Aturan dan Norma

Sebuah keluarga memiliki peran utama untuk membentuk anak dan tanggung jawab tersebut dimiliki oleh orangtua. Orangtua harus mendidik anak semenjak dini agar

anak dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan (Hyoscyamina, 2011). Selama tinggal di rumah, keempat partisipan mendapatkan pengawasan dari ayah dan ibu sebagai orangtua. Selama masa sekolah, keluarga menanggapi perilaku feminin yang ditampilkan oleh keempat partisipan dengan cara menasihati, menyindir dan melarang partisipan menggunakan pakaian atau atribut yang berhubungan dengan anak perempuan. P3CY bahkan ditato dadanya oleh sang ayah dan secara khusus diminta untuk bergaul hanya dengan anak laki-laki, namun P3CY menolak karena merasa lebih nyaman berteman dengan wanita.

Terdapat beberapa alasan khusus mengapa keluarga, terutama orangtua memberikan perlakuan yang keras kepada keempat partisipan. Keluarga bergama Hindu dengan adat Bali sangat mengutamakan anak laki-laki karena dianggap sebagai pewaris, pelanjut garis silsilah atau keturunan (http://balebengong.net, diakses pada 8 Juni 2016). Diketahui bahwa tiga dari empat partisipan merupakan anak laki-laki sulung dalam keluarga dan satu partisipan lainnya adalah anak laki-laki kedua dari enam bersaudara yang mayoritas perempuan, sehingga keluarga memiliki harapan yang besar pada partisipan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai laki-laki.

Peraturan sekolah pada tingkat SD-SMA sama sekali tidak memperkenankan murid laki-laki menggunakan makeup. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri No. 052/C/Kep/D/1982, tentang Pakaian Seragam Sekolah dan Surat Keputusan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang penggunaan “seragam yang khas” untuk SLTP dan SLTA. Isi dari SK tersebut antara lain bahwa dipandang perlu menetapkan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Taman Kanak-kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dhakidae, 2003). Peraturan tersebut membuat keempat partisipan menahan keinginan menggunakan rok untuk bersekolah dan menjaga agar rambut tetap pendek, namun saat SMA partisiapan mulai memodifikasi seragam yang digunakan.

Masyarakat Bali juga memiliki kebiasaan khusus dalam hidup bermasyarakat. Hanya anak laki-laki yang dianggap dapat menggantikan posisi orangtua sebagai anggota komunitas (banjar). Jika banjar mengadakan rapat maka yang seharusnya hadir adalah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki (http://balebengong.net, diakses pada 8 Juni 2016). Sebagai anak laki-laki seharusnya keempat partisipan aktif mengikuti kegiatan di banjar, namun keempatnya memilih untuk tidak berperan serta di banjar. Ketidakhadiran keempat partisipan dalam hidup bermasyarakat tersebut menjadikan para partisipan sebagai pembicaraan dan dijauhi di lingkungannya.

Respon terhadap Tuntutan

Beragam perilaku ditampilkan oleh keempat partisipan untuk menyalurkan keinginan sebagai wanita namun sebisa mungkin masih sejalan dengan harapan dari lingkungan sekitar terkait jenis kelaminnya. Hal tersebut sesuai dengan teori Atwater (1983) yang menyatakan bahwa individu yang melakukan penyesuaian diri awalnya akan berusaha mengubah diri sesuai dengan orang sekitarnya. Saat keempat partisipan masih tinggal di rumah bersama dengan orangtua, para partisipan mendapatkan larangan menggunakan atribut wanita seperti pakaian wanita dan berdandan sehingga partisipan memilih untuk keluaur malam agar dapat menggunakan make-up dan BH di luar rumah.

Dua dari empat partisipan yaitu P1GI dan P4LK bahkan pernah berusaha untuk kembali normal untuk memenuhi keinginan keluarga dengan cara berdandan seperti laki-laki dan melakukan tugas laki-laki. Kedua partisipan mengalami kegagalan dalam usahanya untuk kembali normal. Alasan kegagalan tersebut sama dengan alasan dua partisipan lainnya yaitu P2MM dan P3CY yang tidak pernah mencoba kembali normal, yaitu keempat partisipan tidak memiliki niat dari dalam diri untuk “kembali menjadi laki-laki”. Fakta di lapangan tersebut sesuai dengan penelitian Faidah dan Abdullah (2013) yaitu kondisi yang dijalani oleh waria dianggap sebagai takdir dari Yang Maha Kuasa sehingga kaum waria tidak berusaha untuk kembali ke fitrah penciptaan.

Keempat partisipan juga berusaha mengatasi tuntutan dari aturan sekolah dengan tetap menggunakan seragam laki-laki, namun dengan modifikasi pada seragam sekolahnya. Lulus sekolah, keempat partisipan memutuskan untuk hidup terpisah dengan orangtua yaitu dengan indekos. Hal tersebut sesuai dengan teori Faidah dan Abdullah (2013) yaitu tidak lama setelah meninggalkan keluarga, hidup merantau dan bertemu dengan komunitas waria, individu-individu tersebut mulai mengubah kondisi fisik disesuaikan dengan jiwa para partisipan. Secara bertahap keempat partisipan mengubah penampilannya menjadi wanita. Awalnya menggunakan pakaian laki-laki di siang hari dan hanya menggunakan pakaian wanita dan wig di malam hari untuk keluar dengan alasan: masih takut ketahuan oleh anggota keluarga yang melintas dan masih merasa tidak percaya diri dengan rambutnya yang masih pendek.

Seiring dengan waktu rambut asli keempat partisipan semakin panjang, pada saat itu juga keempat partisipan sudah mulai berani berdandan seperti wanita mulai dari pagi hari hingga malam hari. Selain menggunakan pakaian wanita, make-up dan memanjangkan rambut, keempat partisispan bahkan mengonsumsi hormon untuk mendukung penampilannya. Para partisipan juga bergabung dengan beberapa komunitas dengan alasan: mengurangi tekanan dan

rasa stres dari tuntutan yang diperoleh, mencari tahu bagaimana dunia waria, ingin melihat seberapa banyak orang dengan kondisi serupa dan untuk mendapatkan ilmu.

Hambatan

Penolakan dan pengusiran dari keluarga menjadikan partisipan memutuskan diri untuk keluar dari rumah. Hidup berpisah dengan orangtua menjadikan partisipan mencari identitas diri tanpa pendampingan orangtua (Faidah & Abdullah, 2013). Teori tersebut sesuai dengan temuan di lapangan bahwa keluarga dianggap memberikan tekanan dan hambatan terbesar bagi keempat partisipan selama proses penyesuaian diri, serta sekolah dan masyarakat menempati urutan kedua dan ketiga. Penolakan tersebut antara lain: teguran, dimarahi, dipukul bahkan ditato, dijauhi teman-teman, diberikan ejekan bencong dan dijadikan bahan pembicaraan di masyarakat.

Solusi Hambatan

Mencari Kasih Sayang

Kaum waria juga memiliki kehidupan sama seperti orang-orang normal lainnya, dalam arti bahwa kaum waria juga membutuhkan kasih sayang dari pasangan. Kaum waria memilih pria untuk menjadi pasangannya karena menganggap diri sebagai wanita dan berhak mencintai pria (http://www.kompasiana.com, diakses pada Senin, 30 Mei 2016). Keempat partisipan memutuskan untuk bereskperimen secara seksual tepat saat menyadari ketertarikannya kepada laki-laki.

Pengalaman seksual yang dimiliki oleh keempat partisipan antara lain: saling memegang alat kelamin, oral seks atau blowjob, pasangan partisipan menjepitkan penis ke paha bahkan telah melakukan anal seks. Hal tersebut sesuai dengan teori Schneiders (1960), individu akan berusaha mencari kegiatan lain untuk mencari kasih sayang atau untuk mengekspresikan diri yang dapat mengurangi ketegangan yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terpenuhi kebutuhannya.

Nyebong

Dalam dunia waria, kegiatan keluar mencari pasangan untuk berhubungan seksual disebut dengan istilah nyebong. Pada saat keempat partisipan telah aktif secara seksual, keempat partisipan mulai mencari pasangan laki-laki yang bisa diajak untuk melakukan hubungan seksual. Kegiatan yang dilakukan oleh keempat partisipan ini terjadi secara terus-menerus dan dijadikan sebagai kegiatan untuk mengekspresikan diri. Awal nyebong, keempat partisipan mengaku hanya berfokus mencari kepuasan seksual saja, bukan untuk ekonomi. Selain kepuasan seksual, keempat partisipan mengaku dapat berpenampilan sesuai dengan

keinginannya, tidak ada larangan yang didapatkan seperti saat berada di rumah. Seiring dengan waktu, alasan nyebong keempat partisipan mengalami perubahan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, kepuasan seksual, dianggap sebagai pekerjaan yang paling mudah untuk dilakukan, cepat dalam menghasilkan uang dan dapat menghilangkan stres.

Waria dipandang identik dengan pelacuran disebabkan karena sebagian besar waria bekerja di sektor pelacuran, akibat dominasi pekerjaan melacur tersebut menyebabkan waria menjadi semacam mitos, tempat pelacuran bagi seorang waria adalah satu media adaptasi ketika seorang kandidat waria hendak masuk pada tahapan “menjadi waria” dan dunia pelacuran adalah satu dunia yang mendatangkan lebih banyak uang tanpa memerlukan pendidikan dan keahlian, sementara rata-rata pendidikan waria relatif rendah (Koeswinarno, 2004).

Kategori 3: Kondisi setelah Menjadi Waria Adjusted Lingkungan lebih kondusif

Menurut Karmaya (2014), waria mendapatkan porsi penderitaan yang lebih besar daripada kelompok lainnya, hal tersebut dikarenakan kaum waria dipandang sebagai sosok yang ganjil, patologis dan abnormal. Teori yang dikemukakan Karmaya (2014) sejalan dengan hasil jurnal “Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Waria” yaitu masih banyak perilaku diskriminatif dan melecehkan terhadap waria, walaupun dalam beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa waria sudah terbuka pada masyarakat dan masyarakat sudah berbaur tetapi dominan masih menolak. Berdasarkan literatur Karmaya (2014) serta Arfanda dan Sakaria (2015) ditemukan bahwa hingga saat ini keempat partisipan yaitu P1GI, P2MM, P3CY dan P4LK masih merasakan beberapa diskriminasi dari lingkungan. Keempat partisipan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat nyebong.

Perasaan saat ini

Keempat partisipan lebih memilih untuk mengabaikan segala ejekan yang diterima dari lingkungan atau orang-orang disekitarnya. P1GI, P2MM, P3CY dan P4LK juga mengaku tidak lagi berusaha untuk kembali normal. Hasil yang ditemukan ini sejalan dengan jurnal “Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria” yaitu apapun kehidupan yang dijalani para partisipan waria adalah bagian dari takdir Yang Kuasa sehingga kaum waria tidak berusaha untuk kembali ke fitrah penciptaan Bagi waria, yang terpenting dalam hidup adalah tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang dan menjalankan kehidupan seperti air mengalir dan (Faidah & Abdullah, 2013).

Respon keluarga

Jika dilihat pada kondisi saat ini, keempat partisipan jauh lebih diterima dibandingkan dengan awal mula penyesuaian diri yang dilakukan. Hanya saja keempat partisipan masih dapat merasakan terdapat beberapa anggota keluarga besar yang masih belum dapat menerima kondisi partisipan sebagai waria. Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang berjudul “Interaksi Sosial Waria di Lingkungan Keluarga” yaitu kendala yang muncul dari proses interaksi adalah partisipan waria merasa canggung terhadap anggota keluarganya karena kondisinya yang saat ini menjadi seorang waria, tidak semua anggota keluarga bersedia menerima keberadaan partisipan sebagai seorang waria (Noviami, 2012).

Pakaian beribadah

Menurut jurnal Faidah dan Abdullah (2013), waria dalam kehidupannya memainkan peran ganda, dalam urusan Hablun Minannas (hubungan dengan sesama manusia), kaum waria mengidentifikasi diri sebagai wanita dan dalam urusan Hablun Minaallah (hubungan dengan Tuhan), kaum waria mengidentifikasi diri sebagai lelaki. Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan yaitu P1GI, P2MM, P3CY dan P4LK memilih menggunakan pakaian laki-laki saat sembahyang walaupun dalam keseharianya keempat waria menggunakan pakaian wanita selama 24 jam. Beberapa alasan yang disampaikan oleh keempat partisipan yaitu: kodrat dilahirkan sebagai laki-laki, tidak dapat menipu Tuhan, takut pada Tuhan dan karena berhubungan langsung dengan Tuhan.

Keinginan operasi

Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa P1GI, P2MM, P3CY dan P4LK memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan operasi terutama pada bagian payudara dan hidung atau wajah jika keadaan ekonomi sudah memungkinkan, namun keempatnya sampai saat ini tidak menginginkan perubahan apapun pada alat kelamin. Pernyataan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh oleh Atmojo (1987) terkait dengan bagian tubuh yang paling sering dioperasi oleh kaum waria yaitu payudara (6,18%) dan hidung (5,67%). Operasi alat kelamin pada kaum waria menurut Atmojo (1987) menduduki posisi terendah yaitu hanya mencapai 1,03%.

Merasa tidak terbatas

Karmaya (2014) mengatakan bahwa kaum waria mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang sulit untuk diperoleh. Kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa keempat partisipan dapat bekerja dimanapun yang diinginkan serta dapat bersekolah di sekolah umum seperti riwayat bersekolah keempat partisipan.

Harapan yang dimiliki

Konsep reinkarnasi pada awalnya berasal dari agama Hindu. Umat Hindu meyakini bahwa sebelum dapat kembali pada penciptanya, seorang manusia akan mengalami reinkarnasi berkali-kali di bumi. Manusia dapat lahir dan meninggal berkali-kali dalam berbagai bentuk (http://bali.tribunnews.com, diakses pada Minggu, 22 Mei 2016). Hal tersebut sesuai dengan temuan di lapangan yaitu keempat partisipan ingin terlahir kembali menjadi individu yang normal seutuhnya baik sebagai laki-laki atau wanita. Keinginan tersebut berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh keempat partisipan, yaitu menjadi setengah-setengah seperti kondisi saat ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat berat untuk dilalui.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Ivan. (2015 Februari). Sulitnya ganti kelamin di KTP. Diunduh dari http://202.65.121.186/read/247185/sulitnya-ganti-kelamin-di-ktp.kr. 3 Maret 2015.

Ali, M. & Asrori, M. (2014). Psikologi remaja: Perkembangan peserta didik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Andreas, Sandinata. (2013). Konstruksi sosial waria tentang diri: Studi pada waria di Surabaya. Komunitas, 2(2).

Ardiansyah, Abhipraya. (2014 November). Gender ketiga: Sebuah bentuk keberagaman.

Diunduh dari http://aruspelangi.org/gender-ketiga-sebuah-bentuk-keberagaman/. 3

Maret 2015.

Arfanda & Sakaria. (2015). Konstruksi sosial masyarakat terhadap waria. Jurnal Sosial Ilmu Politik, 1(1).

Atmojo, Kemala. (1987). Kami bukan lelaki: Sebuh sketsa kehidupan waria (2nd ed). Jakarta: Pustaka Utama Garafiti.

Atwater, Eastwood. (1983). Psychology of adjusment (2nd ed). USA: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

Bengong, Bale. (2011 Februari). Kekerasan patriarki pada perempuan Bali. Diunduh dari http://balebengong.net/kabar-

anyar/2011/02/01/kekerasan-patriarki-pada-perempuan-bali.html. 8 Juni 2016.

Boellstorff, Tom. (2004). Playing back the nation: Waria, Indonesian transvestites. Cultural Anthropology, 19 (Issue 2), 159 – 195.

Davison, Neale & Kring. (2012). Psikologi abnormal (9th ed). Jakarta: Rajawali Pers.

Dewata, Gaya. (2015 Oktober). Laporan tidak diterbitkan. Denpasar: Yayasan Gaya

Dewata.

Dhakidae, Daniel. (2003). Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara orde baru. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Faidah, M., & Abdullah, H. (2013). Religiusitas dan Konsep Diri Kaum Waria. JSGI, 4(1).

Herdiansyah, H. (2015). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika

Hyoscyamina, D.E. (2011). Peran keluarga dalam membangun karakter anak. Jurnal Psikologi Undip, 10(2), 144 – 152. DOI:

10.14710/jpu.10.2.144-152.

Karmaya, Mangku. (2014). Seks positif: Sikap positif terhadap seksualitas. Denpasar: Udayana University Press Kampus Universitas Udayana.

Kartono, Kartini. (2014). Patologi sosial jilid I. Jakarta: Rajawali Pers.

Koeswinarno. (2004). Hidup sebagai waria. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.

Kompasiana. (2015 Juni). Dibalik kehidupan waria. Diunduh dari

http://www.kompasiana.com/nailinnafiah/di-balik-kehidupan waria_552be3a86ea834f3478b45e7. 30 Mei 2016

Lehmiller, Justin J. (2014). The psychology of human sexuality. Singapore: Markono Print Pte Ltd.

Liputan6. (2016 Januari). Wagub Bali minta desa adat beri sanksi pernikahan sejenis. Diunduh dari

http://regional.liputan6.com/read/2406011/w agub-bali-minta-desa-adat-beri-sanksi-pernikahan-sejenis. 29 Februari 2016.

Liputan6. (2016 Februari). Wakil ketua MPR: LGBT harus ditentang tapi jangan dikriminalisasi. Diunduh dari

http://news.liputan6.com/read/2439377/waki l-ketua-mpr-lgbt-harus-ditentang-tapi-jangan-dikriminalisasi. 29 Februari 2016.

Matsumoto, D & Juang, L. (2008). Culture and psychology (4th ed). USA: Yhomson

Wadsworth.

Merdeka, Suara. (2011 Juni). Lelaki Metroseksual = Sosok Narsistik. Diunduh dari

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php /read/lelaki/2011/06/05/193/Lelaki-

Metroseksual-Sosok-Narsistik. 4 Maret

2015.

Moleong, L.J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya.

News, Edisi. (2013 Oktober). Jumlah waria di Indonesia diklaim 7 juta orang. Diunduh dari http://edisinews.com/berita-jumlah-

waria-di-indonesia-diklaim-7-juta-orang.html. 3 Maret 2015.

News, Tribun Bali. (2016 Februari). Inikah reinkarnasi? ketika bocah 3 tahun ingat kematiannya.

http://bali.tribunnews.com/2016/02/27/inika h-reinkarnasi-ketika-bocah-3-tahun-ingat-kematiannya. 22 Mei 2016.

Noviami, Surya. (2012). Interaksi sosial waria di lingkungan keluarga (Naskah Publikasi). Fakultas Psikologi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Palupi, A.P.P. (2015). Proses pengenalan identitas dan alasan nyebong pada waria adjusted (Naskah tidak diterbitkan). Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Papalia, Olds & Feldman. (2009). Human

development (10th ed) buku 2. Jakarta:

Salemba Humanika.

Rahmawati, Rizka. (2014 November). Parade dan

kemaksiatan. Diunduh dari

http://www.duniaterkini.com/2014/11/parad e-dan-kemaksiatan.html. 14 Maret 2015.

Rosenthal, M.S. (2013). Human sexuality: From cells to society. Florida: Wadsworth

Cengange Learning.

Schneiders, A.A. (1960). Personal adjustment and mental health. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Suara. (2016 Februari). Akademisi: Perlu gerakan sosial untuk melawan LGBT (LGBT dinilai sangat tabu dan bukan budaya Indonesia). Diunduh dari

http://www.suara.com/news/2016/02/24/064

100/akademisi-perlu-gerakan-sosial-untuk-melawan-

lgbt?utm_source=suara.com&utm_medium= berita-terkini-bawah&utm_campaign=beritaterkini. 29 Februari 2016.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Penerbit

Alfabeta.

Tempo. (2013 November). Ini bahasa di kalangan waria. Diunduh dari

https://m.tempo.co/read/news/2013/11/23/20 5531898/ini-bahasa-di-kalangan-waria. 21 Mei 2016.

Viva. (2015 Desember). Pemprov Bali: Pernikahan sejenis rusak budaya Bali. Diunduh dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/71 7388-pemprov-bali--pernikahan-sejenis-rusak-budaya-bali. 29 Februari 2016.

Yuliana, Rini. (2016 April). 27 Ciri-ciri seorang waria yang wajib diketahui. Diunduh dari http://cintalia.com/kehidupan/ciri-ciri-seorang-waria. 30 Mei 2016.

Yusuf, A.M. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

304

Discussion and feedback