TUAH KETO DADI NAK LUH BALI: MEMAHAMI RESILIENSI PADA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KDRT DAN TINGGAL DI PEDESAAN

on

Jurnal Psikologi Udayana 2017, Vol.4 , No.1, 9-19

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

TUAH KETO DADI NAK LUH BALI: MEMAHAMI RESILIENSI PADA PEREMPUAN YANG MENGALAMI KDRT DAN TINGGAL DI PEDESAAN

Putu Ayu Meirina Pradnya Paramitha Wedaningtyas, Yohanes K. Herdiyanto Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Meirinapradnyaparamitha.w@gmail.com

Abstrak

KDRT merupakan permasalahan sosial yang identik dengan perempuan, utamanya pada daerah yang dinaungi budaya patriarki, seperti Bali salah satunya. Melalui penerapan konsep purusa-pradana, para perempuan dituntut untuk mampu mempertahankan eksistensinya dalam keluarga sebagaimanapun menekannya suatu keadaan, tidak terkecuali pada kasus KDRT. Perempuan masih ditabukan untuk bercerai ,. Individu yang demikian, dapat diistilahkan sebagai individu yang resilien. Resiliensi merupakan suatu proses aktif untuk mampu memutuskan bangkit, menghadapi, mampu memperkuat diri dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan cobaan yang sedang dialaminya (Grotberg dalam Dewi, Djoenaina, & Melisa., 2004). Pada penelitian yang melibatkan satu orang perempuan sebagai responden, didapatkan bahwa resiliensi pada Perempuan Bali terbentuk dari adanya nilai-nilai keyakinan pada dirinya yang mendorong individu untuk bersedia belajar dan beradaptasi selama menjalani kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: KDRT, Perempuan Bali, Resiliensi

Abstract

Domestic violence is a social problem that is related with women, especially in patriarchal culture, such as Bali. Through the application of purusa-pradana concept, the woman is required to maintain their existence in the family somehow felt so pressing, and there is no exception in cases of domestic violence. Women still taboo for divorce. Some women have to continue their pressure experienced, but there are also women who are able to positively. The person who can be able to positively in pressuring condition, can be termed as a resilient individual. Resilience is an active process to be able to decide to come up, face, able to strengthen themselves and continue to trials that what being experienced (Grotberg in Dewi, Djoenaina, and Melisa., 2004). In a study involving one woman as respondent, found that the resilience of Balinese Women formed from her values that encourages woman to be willing to learn and adapt during her married life.

Keyword: Domestic violence, Balinese women, Resilience

LATAR BELAKANG

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah sosial di masyarakat. Isu KDRT semakin naik ke permukaan ketika media memberi sorotan pada korban dan pelakunya (Panani, 2013). Individu yang menjadi korban maupun pelaku cukup beragam, artinya tidak hanya yang berstatus sosial ekonomi rendah saja (Hadisang, 2010), tetapi pejabat (Kompas, 2012) dan juga orang terpandang sekalipun dapat terlibat KDRT (Hadisang, 2010), dan laki-laki serta perempuan mampu berperan setara untuk menjadi aktor maupun korban dari KDRT (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2012), namun KDRT cenderung lebih diidentikan dengan perempuan sebagai korbannya (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2012).

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa satu dari empat wanita di seluruh dunia adalah korban KDRT, dengan orang-orang di Asia dan Timur Tengah yang paling besar jumlahnya (Gero, 2013). Wilayah Asia dan Timur Tengah dinangui dengan beberapa Negara, seperti salah satunya Indonesia, namun Indonesia bukan merupakan salah satu Negara yang berada di dalam wilayah Asia, dengan skala kekerasan perempuan terbesar, walaupun demikian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan data secara statistik nasional bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga perlu dipertimbangkan jumlahnya karena pada tahun 2009 didapat 143.586 kasus yang mengalami penurunan menjadi 105.103 kasus di tahun 2010, tetapi kemudian meningkat ditahun 2011 yakni menjadi 119.107 kasus (Mardiani, 2012).

Angka-angka pelaporan KDRT tersebut dimungkinkan bertambah lagi jumlahnya karena masih banyak kasus yang sebenarnya belum terungkap, sebab masih ada korban yang memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang (Burhani, 2008). Gambaran dari kasus KDRT yang seperti demikian, biasa diistilahkan dengan fenomena “puncak gunung es”, yakni ketika kasus KDRT hanya menampakan “puncak”-nya saja (BBC Indonesia, 2012).

Masyarakat sering kali mengkaitkan fenomena “puncak gunung es” dengan adanya peran budaya (Alif, 2013), karena budaya dikatakan senantiasa menjadi sebagian isu penting terutama dalam hal penentuan ideologi jender seperti penetapan pemberian hak, taraf kuasa, tanggung jawab, dan tingkah laku yang sesuai untuk laki-laki atau perempuannya (Rohmaniyah, 2009). Kaitan budaya dengan penentuan ideologi jender yang mampu menghasilkan fenomena “puncak gunung es” pada kasus KDRT, dapat terlihat salah satunya di wilayah Bali (Tyas, 2012).

Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang masih memiliki pembedaan antara laki-laki dengan perempuan melalui penetapan garis purusa (Anggreni, 2011). Posisi laki-

laki dalam hukum adat Bali memang jauh lebih berkuasa dengan garis purusa (hubungan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki) yang ditetapkan serta melekat pada diri laki-laki Bali tersebut (Anggreni, 2011).

Status purusa ini memiliki arti sebuah kemampuan untuk mengurusi swadharma (tanggung jawab) keluarga dalam masalah palemahan (pengaturan lingkungan), pawongan (hubungan sosial), dan parahyangan (hubungan dengan Tuhan), sedangkan perempuan dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Ekses dari konsep ini pun melebar kemana-mana, terutama ketika si perempuan masuk dalam sebuah keluarga melalui pernikahan, maka posisinya pun secara umum akan “melemah”, apalagi bila perempuan tersebut tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri (Anggreni, 2011), padahal budaya Bali pada umumnya dilandasi oleh moral Agama Hindu yang prinsipnya menempatkan pria dan perempuan sebagai mitra yang sejajar (Parwita, 2011).

Penyimpangan praktikal tersebut oleh sebagian besar Perempuan Bali sudah dianggap sebagai suatu sistem yang patut dianut dalam bermasyarakat, demi mengimbanginya para perempuan di Bali rata-rata bersedia menjadi pekerja keras dengan menerima mengerjakan pekerjaan fisik seperti apa yang dilakukan oleh para laki-lakinya. Para Perempuan Bali juga bahkan bersedia menerima beban pekerjaan yang dihibahkan oleh mertua laki-laki maupun perempuan, dan/ atau saudara ipar laki-laki maupun perempuan (Tyas, 2012), bersedia menuruti keinginan dan tuntutan dari lingkungan suami, serta bersedia untuk beradaptasi dengan menjadi sosok yang diidealkan oleh lingkungan suami (Karmini, 2013), demi mempertahankan posisi dalam keluarga suami (Anggreni, 2011).

Berkembanglah kemudian suatu stereotip karakter Perempuan Bali yang beretos kerja tinggi, ulet, mandiri, serta berbakti kepada keluarga (Galang Kangin, 2011). Konsep wanita seperti ini masih kental ditemukan pada masyarakat pedesaan karena para perempuan tersebut hingga saat ini masih tetap menjalankan kegiatan seperti memanjat pohon, mencari kayu bakar, menanam padi, menjadi buruh bangunan, memasak, tinggal menjadi satu dengan keluarga besar suami, melayani suami, serta menghadapi persoalan hidup (Tyas, 2012).

Pada Perempuan Bali sendiri, peran sebagai perempuan akan bertambah dalam hal roda keagamaan, serta pengamalan adat istiadat Bali dari level keluarga hingga relasi sosial (Gayatri, 2011). Para perempuan memiliki rutinitas sehari-hari yang kontras dibandingkan dengan para suami (Jennaway, 2002). Para suami cenderung menghabiskan sisa hari setelah bekerja dengan bersantai, bersosialisai atau berpolitik, sedangkan para perempuan harus mengerjakan tugas rumah, pekerjaan, serta adat dan ritual keagamaan (Jennaway, 2002).

Fenomena peran Perempuan Bali dalam kesehariannya tersebut kemudian diistilahkan dengan istilah “triple day” (Jennaway, 2002). Penetapan beban kerja seperti demikian, yang mana sekaligus digunakan sebagai “akses” para perempuan untuk menguatkan posisinya dalam keluarga laki-laki, kemudian diikuti dengan penempatan perempuan dalam posisi penomorduaan (subordinasi), dan adanya praktek pelabelan berupa lemahnya posisi perempuan akan hak-haknya sebagai seorang individu atas kontrol diri sendiri, merupakan bentuk ketidakadilan jender dan KDRT terhadap perempuan adalah manifestasi yang tercipta dari ketidakadilan jender tersebut (Wiliam, tanpa tahun), hanya saja masih banyak Perempuan Bali yang tidak menyadarinya dan menganggap yang telah terjadi merupakan hal suatu kewajaran karena aktor daripada kekerasan domestik pada Perempuan Bali umumnya adalah suami, dan/ atau anggota keluarga suami seperti mertua ataupun saudara ipar yang harus bersedia diterima sikapnya dengan alih-alih konsep ideal perempuan pada lingkungan tersebut (Karmini, 2013).

Kecenderungan penerimaan Perempuan Bali terhadap ketidakadilan jender tersebut sebagai suatu kewajaran, membuat Perempuan Bali utamanya yang berada di pedesaan jarang menjadikan perceraian sebagai suatu solusi, sebagaimanapun “menekannya” kondisi dalam kehidupan berkeluarga (Tyas, 2012). Para perempuan tersebut nantinya akan menampakkan berbagai macam cara dalam menghadapi masalah, ada yang mampu adaptif (Tyas, 2012) dan ada pula yang maladaptif hingga berujung pada tindak kriminalitas (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2012).

Diam dan menangis merupakan kecenderungan yang perempuan tunjukkan ketika dirinya berusaha untuk adaptif (Tyas, 2012). Perempuan Bali yang mampu adaptif ditemukan juga lebih memilih bersikap seperti: bercerita dengan tetangga (Tyas, 2012), orangtua (Tyas, 2012), atau saudara (Tyas, 2012), melakukan pembicaraan dengan individu yang diajak bermasalah (Tyas, 2012), melampiaskan amarahnya dengan melakukan berbagai macam pekerjaan bahkan hingga terkesan berulang-ulang pada pekerjaan yang sama (Martianasari, 2008), menerima, meyakinkan diri bahwa tekanan yang dirasakan adalah sebuah ujian (Martianasari, 2008), serta berdoa demi mendapatkan petunjuk Yang Maha Kuasa (Martianasari, 2008).

Mengingat peran perempuan dalam sebuah keluarga sangatlah penting, yakni dari mengurusi keluarga kecilnya, keluarga besar, masalah ekonomi, peran sosial, dan untuk Perempuan Bali yang tinggal di pedesaan ditambah dengan adanya urusan adat istiadat serta budaya yang secara aktif mengikat, namun harus bertahan dari KDRT yang dialami maka terbayangkan sudah kompleksitas yang ditanggung oleh perempuan, sehingga untuk bertahan dalam situasi tersebut dengan tanpa melakukan perceraian, atau tanpa melanjutkan

pelampiasan “tekanan” yang dialami kepada anggota keluarga lainnya, tetap merasakan perasaan marah, sedih, ataupun kebingungan, tetapi tidak membuat perasaan ini menjadi permanen (Riana, 2008) merupakan suatu usaha yang sangat besar.

Kondisi seperti demikian diistilahkan dengan resiliensi, yaitu suatu proses aktif untuk mampu memutuskan, menghadapi, memperkuat diri dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan cobaan yang sedang dialaminya (Grotberg dalam Dewi, Djoenaina, & Melisa., 2004), dengan tetap mampu memberikan kehangatan, humor, dan cinta kasih (Wolins dalam Ekasari & Andriyani, 2013). Proses aktif itulah yang ingin peneliti kaji pada Perempuan Bali pedesaan dibalik beban fisik serta psikologis akibat KDRT yang sempat dialami.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan induktif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian mendalam dari pengalaman seseorang atau kelompok (Sari, 2011), lalu membuat makna dari pengalaman tersebut dalam konteks lingkungan tempat individu tinggal (Sari, 2011), dan secara mengkhusus tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Tipe ini berfokus terhadap pengalaman subyektif dari individu, dengan melakukan interpretasi, pengertian, pembelajaran, kemudian pemaknaan bagaimana “the world” itu muncul dalam suatu lingkungan (Sari, 2011). Pada konteks penelitian ini, fokus penelitian adalah mengenai pengalaman responden menerima tindak KDRT, namun mampu bangkit, menghadapi, memperkuat diri dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan cobaan yang dialami di dalam lingkungan keluarga besar suami.

Karakteristik Responden

Penelitian ini hanya menggunakan satu orang responden yang diambil dari kelompok sampel para perempuan di Banjar Panjul yang telah menikah.Pencapaian responden yang mampu memberikan informasi sesuai tujuan penelitian dilakukan melalui proses seleksi yang terbagi menjadi dua tahap. Hal tersebut tergambarkan melalui bagan di bawah ini:

Kelompok sampel pada studi kasus sebelumnya

v

Kiitena seleksi tahap I

Sudah berumah tangga

Masih memiliki suami

Sudab memiliki anak

Tinggal secara adat

’.mlokal

Berasal dan daerah di

luar Jlabupaten Gtanyar (masih dalam

Provinsi Bab)

Tinggal dan besar di Bah Sempat atau masih

dalam ranah domestik Tekanan berasal dari anggota keluarga suami

Sehim pernah bercerai

berstatus sosial ekonomi rendah Masib menjalankan peran perempuan tradisional

Knteru seleksi tahap H

Mampu sayang dengan anggota keluarga suami Mampu sayang

Mampu sayang dengan anak Bersedia men vat akan perasaan negatif selama menikah Bersedia menerima kondisi dan perlakuan dan lingkungan keluarga suami Bersedia beradaptasi

RESPONDEN

lingkungan sekitar suami

Bagan 2 Bagan Pencapaian Recponden

Responden yang berhasil didapatkan hanya berjumlah satu orang yakni Ibu Sp. Ibu Sp adalah seorang perempuan yang berasal dari Kabupaten Siangaraja dan menikah dengan laki-laki asli Banjar Panjul, Kabupaten Gianyar. Pernikahan responden dianugerahi seorang anak perempuan yang kini telah beranjak remaja dan sedari awal menikah, responden tinggal bersama keluarga besar suami.

Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian kali ini mengambil lokasi di Banjar Panjul, Desa Keran, Kecamatan Tegalang, Kabupaten Gianyar. Pada bulan Agustus 2012 lalu salah satu warga Banjar Panjul melakukan pelaporan tindak KDRT yang diterima salah satu anggota keluarganya, namun penelitian tidak dilakukan pada keluarga tersebut, melainkan penelitian secara intens dilakukan per bulan Februari 2013 pada salah satu rumah warga, yakni rumah keluarga besar suami dari Ibu Sp, setelah Ibu Sp ditetapkan menjadi responden penelitian melalui hasil seleksi kriteria responden.

Areal rumah keluarga besar suami Ibu Sp dihuni oleh 8 KK (kepala keluarga) yang setiap keluarganya memiliki rumah masing-masing. Satu areal rumah keluarga besar suami Ibu Sp telah terbagi menjadi dua, yakni bagian areal depan dan bagian areal belakang, yang mana dipisahkan dengan sebuah tembok batako rendah membentang. Rumah keluarga kecil Ibu Sp berada di pembagian areal bagian belakang.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti kali ini memilih menggunakan metode observasi, wawancara, dan menambahkan catatan lapangan untuk mengumpulkan data di lapangan.

Observasi yang peneliti lakukan, peneliti kemas dalam bentuk silahturahmi, bercerita serta memberi pembelajaran gratis terhadap anak-anak di lokasi penelitian. Penyesuaian waktu kedatangan juga peneliti lakukan demi mengantisipasi kesan “mengganggu” terhadap kesibukkan warga setempat, dan secara teoritis, peneliti telah menerapkan tipe indirect observation, artinya observasi dilakukan dengan batasan interaksi terhadap individu-individu yang diobservasi, yang mana observer tidak perlu menjadi bagian dari kelompok responden, sehingga lebih berfokus pada apa yang tertampilkan daripada “taking part” (Sari, 2011).

Peneliti juga akan melakukan tindak wawancara untuk menambah kekayaan data. Strategi wawancara yang peneliti lakukan sama dengan strategi observasi, yakni tidak mengambil bagian dalam kelompok di lokasi penelitian, maka proses wawancara peneliti kemas secara santai tetapi tetap terarah dengan adanya guideline pertanyaan yang peneliti telah susunkan sebelum berada di lokasi penelitian sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari individu. Boyce dan Neale (2006) menyatakan bahwa tipe wawancara yang peneliti gunakan termasuk dalam tipe wawancara semi-struktural dengan karakteristik yang fleksibel.

Observasi (pengamatan) serta wawancara yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data di lapangan sangat mengandalkan catatan lapangan untuk menggambarkan secara konkret apa yang peneliti peroleh di lapangan, namun catatan lapangan baru bisa peneliti kerjakan setelah berada di luar lokasi penelitian.

Analisis Data

Data-data yang terkumpul, peneliti analisakan dengan menerapakan langkah analisa data yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin (dalam Candra, 2012), yaitu: open coding, axial coding, dan selective coding.

Pada tahap open coding, peneliti memilih dan mengkodekan setiap pernyataan dari catatan lapangan yang telah dirampungkan sebelumnya. Kode yang dihasilkan berkisar tentang gambaran karakteristik dan perilaku responden penelitian, karakteristik dan kecenderungan para perempuan di rumah keluarga besar suami responden, beserta situasi sosial lokasi penelitian.

Hasil yang diperoleh dari open coding kemudian diorganisasikan kembali ke dalam beberapa kategori. Pada tahap axial coding ini, dihasilkan dua kategori utama yakni kategori “dalam keluarga besar” dan kategori “Wanita Bali”. Kedua kategori utama tersebut kemudian dianalisis, dan dipilih, hingga pada tahap selective coding, peneliti memutuskan untuk memilih kategori “Wanita Bali” untuk

kemudian dibuat menjadi “sebuah cerita” dari keterkaitan masing-masing kriteria dalam kategori.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Data Penelitian

Pada penelitian ini, diputuskan bahwa triangulasi metode dan sumber data (Denzim dalam Bungin, 2011) sesuai dengan Bardiansyah (dalam Bungin, 2011) dan Patton (dalam Bungin, 2011) merupakan bentuk triangulasi yang akan diterapkan untuk melihat konsistensi hasil informasi dari observasi serta wawancara, kemudian pada triangulasi teori (Denzim dalam Bungin, 2011), peneliti berpedoman dengan Bungin (2011) yang mengacu pada signifikansi dan keunikan tema beserta hasil temuan di lapangan.

Isu Etika Penelitian

Penting dalam sebuah penelitian untuk menerapkan prinsip-prinsip kode etik penelitian demi menjaga penelitian berlangsung dengan baik, tidak membebani, dan mampu melindungi responden penelitian dari bahaya psikologis maupun fisik (Hidayat dalam Kurniati, 2012), maka dari itu pertama, peneliti melakukan mekanisme lain dari inform concend demi mencapai tujuan penelitian, salah satunya adalah dengan membangun kedekatan terhadap pemimpin komunitas untuk menjelaskan penelitian yang akan diadakan di dalam komunitas tersebut (Family Health International. 2005). Mekanisme inform concend yang digunakan adalah berupa form pengajuan izin peneliti untuk mengadakan penelitian di lingkungan Banjar Panjul. Form tersebut hanya peneliti ajukan kepada kepala desa serta klian dinas banjar setempat, sedangkan kesediaan responden dari awal untuk bercerita tanpa paksaan, lebih pada pembuktian atas keberhasilan peneliti dalam menciptakan kenyamanan yang berhasil dipertahankan sejak penelitian studi kasus di tahun 2012 silam.

Kedua, tidak ada penyebutan nama sesungguhnya dalam catatan lapangan, maupun pelaporan penelitian baik pada nama responden, informan, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat, nama kecamatan, desa, banjar lokasi penelitian, begitu pula banjar lain disekitarnya. Hal ini dilakukan demi meminimalisir efek samping penelitian berupa konflik, terkait sensitifitas isu yang diangkat.

Ketiga, kerahasian responden terjaga dengan tidak melakukan perekaman pada percakapan maupun situasi yang ada, sehingga hasil observasi dan wawancara hanya akan dituliskan setelah peneliti berada di luar lokasi penelitian dalam bentuk catatan lapangan.

HASIL PENELITIAN

Terkait dari hasil selective coding yang berisikan 2 kriteria yakni kriteria “perempuan di keluarga suami” yang

merujuk pada informasi terkait gambaran situasi para perempuan di keluarga besar suami responden dan kriteria “responden” yang merujuk pada gambaran situasi dari responden, maka hasil penelitian pun terbagi menjadi sesuai 2 kriteria tersebut. Deskripsi dari hasil penelitian pada penelitian ini merupakan keterkaitan dari kode-kode yang telah diorganisasikan sedemikian rupa.

Para Perempuan di Lingkungan Suami Responden

Masalah yang dialami dan sumbernya

Masalah yang terlihat cenderung berasal dari hubungan para perempuan di keluarga suami responden dengan ipar perempuan ataupun ibu mertua. Ketidakharmonisan para perempuan tersebut dengan ibu mertua ataupun saudara ipar perempuan ditemukan berbuntut dengan perselisihan. Perselisihan yang peneliti temukan, disebabkan oleh faktor makanan yang dimiliki salah satu anggota keluarga. Penggunaan satu dapur bersama-sama juga dapat menjadi pemicu konflik diantara para perempuan dengan ibu mertua ataupun saudara ipar perempuan.

Kompleksitas peran dalam rumah tangga

Para perempuan di lingkungan suami responden yang sudah menikah, mempunyai kewajiban untuk mengemban peran yang cukup kompleks yakni mesti bertanggung jawab terhadap peran perempuan sebagi seorang ibu dan sekaligus sebagai insan pengemban adat.

Setiap harinya, para perempuan harus tetap bertugas mengepulkan asap dapur. Peran sebagai seorang ibu akan semakin terlihat, ketika perempuan mengepulkan asap dapur sembari menggendong anak. Pada malam harinya para perempuan di dalam lingkungan keluarga suami responden akan tetap beraktifitas, walaupun sebatas di dalam rumah saja. Aktifitasnya beragam, ada yang berfokus pada anak, atau ada juga yang cenderung berfokus pada kegiatan adat-istiadat keagamaan seperti membuat jejaitan dan menanding banten.

Aplikasi sikap mengemban adat dari para perempuan di lingkungan keluarga suami responden selain membuat sarana-prasarana upakara adalah bersedianya para perempuan tersebut untuk terikat dalam suatu peraturan adat berupa keterbatsan izin untuk pulang ke rumah bajang dan bersedia mengusahakan tetap bersikap baik dengan ibu mertua sekalipun perempuan tersebut memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ibu mertua, karena adanya kepercayaan “agar terhindar dari celaka dalam hidup”.

Dampak fisik atau psikologis

Keyakinan para perempuan, berupa keharusan untuk berusaha menjadi individu yang sesuai dengan tuntutan lingkungan keluarga suami tersebut, pada kenyataannya membawa dampak psikologis dan juga fisik bagi para

perempuan itu sendiri. Dampak psikologis yang para perempuan rasakan yakni berupa tekanan batin selama menjalani kehidupan berumah tangga, bahkan berawal dari tekanan batin, kemudian mampu berkembang menjadi suatu perkelahian sesama anggota keluarga. Pada penelitian ini ditemukan bahwa perempuan lain di lingkungan keluarga suami responden yang berposisi sebagai menantu dalam keluarga tersebut menyerang saudari ipar perempuannya, yang juga berstatus sebagai menantu di keluarga yang sama dengan cara mencekik.

Solusi dalam menghadapi masalah

Para perempuan di keluarga suami responden beserta pula dengan keluarga kecilnya yang merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama satu atap dengan mertua atau saudara ipar, maupun harus menggunakan satu bangunan dapur bersama-sama, memilih mengalah dengan cara memutuskan untuk hidup mandiri pada bangunan yang berbeda, walaupun masih berada dalam satu areal lingkungan rumah yang sama. Keputusan tersebut dianggap sebagai suatu solusi demi meminimalisir konflik dalam rumah tangga.

Fenomena yang Dialami Ibu Sp

Keadaan terpuruk Ibu Sp

Responden berada pada fase “down” ketika dirinya menghadapi kompleksitas permasalahan rumah tangga. Kompleksitas masalah lebih mengacu pada sumber masalah responden yakni yang tidak hanya berasal dari dalam hubungan suami-istri saja, melainkan berasal dari:

Dirinya sendiri seperti keterbatasan transportasi, uang, maupun keberanian, sehingga responden tidak bisa pulang ke rumah bajangnya, padahal responden ingin sekali pulang ke rumahnya karena telah jenuh untuk selalu disalahkan.

Luar hubungan suami-istri seperti ibu mertua, ipar perempuan maupun laki-laki, dan

Tuntutan peran serta lingkungan yang membuat responden percaya bahwa citra baik dari eksistensi diri di keluarga suami menjadi suatu hal yang perlu dipertahankan, dan keluh kesah serta kesedihan perempuan hanya pantas diceritakan oleh keluarganya sendiri.

Masalah yang timbul dari berbagai pihak pada akhirnya menciptakan reaksi emosi yang dinamis, seperti: merasa bahwa hidup tidaklah adil, marah, “meledak”, “datar”, menyalahkan suami atas nasibnya tersebut, bahkan hingga terbesit keinginan responden untuk bunuh diri.

Ibu Sp berusaha untuk bangkit

Berusaha bangkit dari keterpurukan dilakukan oleh responden melalui proses pembelajaran dan adaptasi. Pada tahap proses pembelajaran, responden belajar untuk mengenal

dan memahami peran serta keterbatasan dirinya dan bagaimana pribadi anggota keluarga lain seperti anak, suami, ataupun ibu mertuanya. Pembelajaran yang responden lakukan kemudian diikuti dengan sikap beradaptasi demi bangkit dari masalah-masalah yang menimpanya.

Bentuk-bentuk adaptasi yang responden lakukan merupakan aplikasi dari nilai-nilai keyakinan responden, berupa:

-

a. Menjalani hidup perlu takut dengan dosa.

-

b. Harus selalu berbagi dan bersedekah dengan ikhlas.

-

c. Tetap bersyukur apapun yang terjadi karena semua yang telah dialami dan yang akan dialami adalah sebuah takdir sesuai dengan tempat individu itu masing-masing.

-

d. Merendah diri ketika marah serta tetap mengalah, karena hal tersebut menunjukkan kekayaan hati seseorang.

-

e. Tuhan akan memberikan jalan pada individu yang bersedia mengalah dari masalah.

-

f. Kebersamaan antara pasangan harus dijaga, dan suami adalah sosok pelindung yang akan diajak sehidup semati.

-

g. Anak menjadi simbol dari cinta.

-

h. Posisi anak sangat penting dari segalanya.

-

i. Percaya bahwa sebagai perempuan perlu memahami lingkungannya sekarang dan peduli dengan apa yang perlu diperhatikan oleh perempuan itu sendiri ketika menempatkan diri di keluarga suami.

-

j. Mempercayai bahwa perempuan harus terus belajar, peduli, serta mengikuti tuntutan sosial yang berlaku di lingkungan keluarga suami.

-

k. Perempuan juga dipandang harus menjadi sosok yang kuat, tabu untuk bercerai, dan selalu bersikap berdasarkan hukum sebab akibat.

Keseluruhan nilai-nilai keyakinan tersebut berasal dari hasil modeling dan pembelajaran melalui sebuah pernikahan. Pada fase ini, dalam menghadapi masalah yang ada, responden cenderung “berusaha untuk damai” daripada menyelesaikan atau membuat kesepakatan keputusan dari masalah tersebut.

Ibu Sp sudah bangkit

Pemilihan sikap menghadapi masalah yang cenderung konformis, mampu mengantarkan responden untuk bangkit, lebih karena adanya dukungan-dukungan dari dalam maupun luar diri responden yang mengimbangi nilai-nilai keyakinan miliknya. Dukungan dari dalam diri responden yakni berupa rasa cintanya terhadap pasangan seperti responden yang selalu mengingat rasa sayang suami kepadanya bilamana responden sedang marah, dan dukungan yang berasal dari luar diri responden, diantaranya: bersumber dari bentuk cinta suami yang mampu secara nyata membuat responden merasa nyaman, budaya di keluarga suami yang

tidak mengekang dan mengurung responden serta situasi dan dukungan dari keluarganya sendiri yang bersedia ikhlas menerima suami responden melalui bentuk hubungan baik yang mampu dibangun orangtua responden kepada suami.

Dukungan tersebut kemudian memiliki andil dalam mempengaruhi kebangkitan responden untuk lebih baik secara pemikiran maupun sikap. Kini responden sudah memiliki kesediaan untuk menunjukkan kasih sayang kepada keluarga yang tidak hanya kepada keluarga kecilnya saja, tetapi juga kepada lingkungan keluarga suami, selain itu responden juga sudah mampu untuk bersikap empati ketika mendengar cerita mengenai masalah-masalah rumah tangga dari perempuan lain.

Sikap “berusaha untuk damai” yang cenderung dilakukan responden sebagai cara dalam mengahadapi masalah masih cenderung dilakukan, namun sudah lebih mampu responden kembangkan, seperti:

-

a. Responden memilih untuk mengontrol amarahnya dengan tidak memojokan suami karena keterbatasan yang dimiliki.

-

b. Responden memutuskan untuk menjalani pasang surut rumah tangganya dengan tetap beradaptasi.

-

c. Tetap bersyukur, dan percaya segala sesuatu adalah takdir serta sudah pada tempatnya masing-masing.

-

d. Tidak ada lagi penyesalan, dan selalu merasa lebih beruntung dalam hidup.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Permasalahan responden serta para perempuan lain di lingkungan keluarga besar suaminya tersebut adalah sebagai berikut:

-

a. Para perempuan yang berstatus menjadi “pendatang” melalui sebuah perkawinan dalam suatu keluarga, dituntut untuk selalu berusaha keras agar terlihat baik dengan menuruti

semua peraturan serta keinginan dari suami maupun anggota keluarga suami.

-

b. Harus bersedia memikul tanggung jawab dalam banyak peran.

-

c. Menerima diri untuk diposisikan sebagai individu yang lemah demi menuruti konsep ideal keluarga dan masyarakat.

-

d. Menerima diri untuk diomongin, dipuikin, bahkan hingga diberikan “ganjaran” fisik, oleh suami maupun anggota keluarga suami seperti ipar laki-laki dan/ atau perempuan, mertua laki-laki dan/ atau perempuan, ketika dipandang bertindak tidak sesuai dengan tuntutan dari lingkungan suami.

-

e. Percaya bahwa sebagai perempuan wajib untuk mempertahankan eksistensi diri di lingkungan keluarga suami dengan mengusahakan keutuhan perkawinan dan selalu berusaha menciptakan citra diri yang baik sesuai dengan konsep ideal dari lingkungan keluarga suami.

Hal tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk serta hasil egoisme struktural yang tercipta karena penyimpangan pengamalan budaya patriarki dalam masyarakat, dan sesuai dengan teori Haridadi (dalam Nurhayati, 2012), situasi yang dialami oleh responden beserta perempuan lain di lingkungan keluarga suaminya termasuk dalam manifestasi tindak KDRT dengan bentuk peminggiran dan penomorduaan secara strukural, artinya responden serta para perempuan lain di lingkungan keluarga besar suaminya tersebut sebagai Perempuan Bali yang masuk ke dalam keluarga berbasis patriarki akan diposisikan dalam kategori lemah.

|

Pom-Pom Pamiixahaii Runuh Tangp |

Perempuan Lain di Linzkunzan Keluarga Besar Suam |

Responden |

|

Faktorpenyebao |

• Makanan |

• Dapur |

|

masalah |

• Dapur vans digunakan bersama |

|

|

Sumber tekanan |

|

|

|

Penakuanyang |

• Perselisihan |

• Perselisihan |

|

-Itenma terkait masalah |

• Cekikan |

• Diomongtn • Dtpuilnn |

|

Sampak |

• Tekananpsikolocs • Fisik |

berasal dari ibu mertua

|

|

Respon terhadap masalah |

• Bertahan |

• Bertahan |

Tabcl 2 Rincian Pennasalahan Rumah Tangga Perempuan di Linzkungan Keluaiga Suann Responden

Taylor, Peplau, dan Sears (2009) menyatakan bahwa alamiah bila responden serta para perempuan lain di lingkungan keluarga besar suaminya tersebut merasakan kekecewaan selama menjalani kehidupan berumahtangga, karena kekecewaan memang mampu berperan baik sebagai penyebab ataupun akibat dari sebuah komitmen, apalagi bila dibarengi dengan sikap konformis seperti yang responden serta para perempuan lain di lingkungan keluarga besar suaminya tersebut telah lakukan, maka saat itulah seorang individu akan tertekan karena terus berusaha untuk bertindak benar dan disukai (Martin & Hewstone dalam Taylor, Peplau, & Sears., 2009).

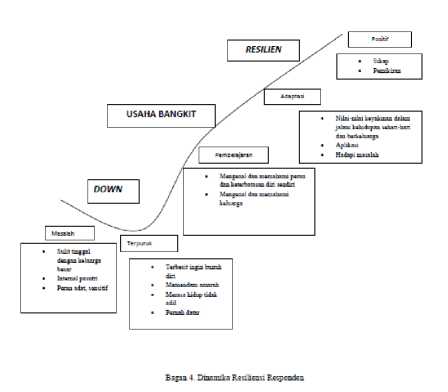

Dinamika psikologis responden dalam menjalani rumah tangganya yang diawali dengan keterpurukan, tetapi mampu memutuskan untuk bangkit, kemudian menghadapi, mampu memperkuat diri dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan cobaan yang sedang dialaminya, walaupun merasakan kemarahan, kesedihan, dan penyesalan dapat diistilahkan dengan resiliensi (Grotberg dalam Dewi, Djoenaina, & Melisa., 2004). Resiliensi bukanlah bagian dari kepribadian atau trait seseorang, sifatnya sangat dinamis serta berkelanjutan (Garmezy, 1993) dan tidak selamanya ber-output baik (Garmezy, 1993). Pada responden yang merupakan seorang Perempuan Bali, resiliensi yang ditunjukkan adalah berupa:

-

a. Responden memiliki komitmen untuk tetap mempertahankan pernikahannya, dan dalam keterpurukannya responden tetap menjalankan perannya di keluarga.

-

b. Responden bersedia untuk mempelajari dan memahami anggota keluarga lain seperti suami, anak, maupun ibu mertua yang bagi responden merupakan stressor.

-

c. Responden bersedia melakukan adaptasi dengan menggunakan nilai-nilai keyakinan yang ada dan terbentuk.

-

d. Responden bersedia untuk memaknai keberadaan dukungan yang ada dalam dirinya maupun yang telah suami serta keluarganya berikan, namun

-

e. Cara menghadapi masalah yang responden lakukan masih cenderung bersifat konformis, seperti: “berusaha untuk damai”, tetap bersyukur, percaya segala sesuatu adalah takdir serta sudah pada tempatnya masing-masing, dan selalu merasa lebih beruntung dalam hidup.

Singkatnya, resiliensi pada Perempuan Bali terbentuk karena adanya nilai-nilai keyakinan pada individu yang mendorongnya untuk bersedia belajar dan beradaptasi selama menjalani kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai keyakinan tersebut berisikan unsur agamis seperti kepercayaan akan adanya karma phala, serta unsur sosial budaya seperti

ketabuan untuk bercerai dan keyakinan bahwa sebagai perempuan sudah ditakdirkan terlahir sebagai makhluk yang berperan penting, dan juga kuat dalam menjalani kehidupan, khususnya berumah tangga. Dinamika resiliensi pada seorang Perempuan Bali ditemukan erat berkaitan dengan beberapa faktor, seperti:

-

a. Kompleksitas masalah yang bersumber dari keterbatasan individu, KDRT yang dilakukan saudari ipar perempuan dan ibu mertua, serta tuntutan lingkungan suami menjadi penyebab keterpurukan seorang perempuan.

-

b. Nilai-nilai keyakinan sebagai hal yang mendasari keputusan individu untuk bangkit dan beradaptasi terhadap diri sendiri, orang lain serta tuntutan dari lingkungan sekitar individu, sehingga kemudian individu tersebut mampu menghadapi biduk rumah tangganya.

-

c. Pemaknaan individu terhadap keberadaan dukungan bagi dirinya untuk memperkuat diri dan tetap melaksanakan perubahan sehubungan dengan cobaan yang sedang dialami.

Menutup pembahasan pada penelitian kali ini, peneliti menyajikan beberapa saran praktis, seperti yang bisa diberikan kepada para pembaca perempuan yakni bilamana para perempuan ingin keluar dari tekanan permasalahan yang ada maka sikap untuk lebih asertif akan menjadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan memilih untu bersikap “berusaha damai”. Saran praktis juga disediakan untuk para stakeholder, yakni membentuk wadah bagi para suami dan istri dengan tujuan memberikan para suami dan istri tersebut kegiatan serta pengetahuan yang mampu meningkatkan pemahaman, pendapatan, serta kesibukan yang bermanfaat demi kesejahteraan keluarga, selain itu diperlukan juga pembentukan kader-kader KDRT pada kelompok PKK, serta peninjauan kembali situasi keluarga Bali dewasa kini.

Saran praktis terakhir ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, bahwa perlu dipertimbangkan kembali penggunaan mekanisme pendekatan penelitian, jumlah responden, serta penggunaan teori yang dijadikan bahan acuan pembahasan terkait sensitifitas isu.

DAFTAR PUSTAKA

Alif, S. (2013). KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Retrieved Agustus 20, 2014, from http://hukum.kompasiana.com

Anggreni, L. (2011, Februari-April). Agar luh tak sekedar peluh. Bali Sruti, 1, 15.

Antara news. (2012). KDRT di Karangasem dipicu persoalan ekonomi. Retrieved Juli 12, 2014, from

Ardiani, S. (2014). Layanan konseling pribadi sosial untuk meningkatkan self-esteem remaja yang terlibat prostitusi: studi kasus terhadap remaja usia 15-18 tahun di KAP Indonesia-Bandung.(Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014). Retrieved from http://repository.upi.edu/ html

Arjani, N. L., Suparwa, I. N., & Sudantra, I. K. (Eds.). (2006). Kembang rampai perempuan Bali. Denpasar: CV. Karya Sastra.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. (2012). Mekanisme pelayanan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Denpasar: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

BBC Indonesia. (2012). Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Retrieved Agustus 20, 2014, from

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/html

Bali Sruti. (tanpa tahun). Keluarga bebas kekerasan. Denpasar: Pelawa Sari.

Bungin, B. (2011). Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya (2nd ed). Jakarta: Kencana prenada media group.

Burhani, R. (2008, Maret 8). 17 ribu kasus KDRT dilakukan suami.

Retrieved Juli 13, 2014, from http://www.antaranews.com/

Candra. (2012). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis: penelitian grounded theory di Universitas Negeri Jakarta. Paper presented at the Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Dewi, F. I. R., Djoenaina, V., & Melisa. (2004). Hubungan antara resiliensi dengan depresi pada perempuan pasca pengangkatan payudara (masektomi). Jurnal Psikologi Universitas Tarumanagara. 2 (2), 104-125.

Dharmono, S., & Diatri, H. (2008). Kekerasan dalam rumah tangga Dampaknya terhadap kesehatan jiwa. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Effendy, T. (2000). Peranan budaya dalam pembangunan. Retrieved from http://202.185.40.214/idc/groups/portal_tenas/documents/u kmpd/tenas_42856.pdf

Ekasari, A., & Andriyani, Z. (2013). Pengaruh peer group support dan self-esteem terhadap resilience pada siswa SMAN Tambun Utara Bekasi. Jurnal Soul. 6(1), 7-8.

Family Health International, (2005). Qualitative research methods: a data collector’s field guide. North Carolina, Usaid.

Galang Kangin. (2011, Desember 24). Perempuan Bali dalam kekinian. Bale Bengong. Retrieved from

http://etabloidgalangkangin2.blogspot.com/html

Gayatri, D. (2011). Kekerasan patriarki pada perempuan Bali. Retrieved Agustus 20, 2014, from

http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2011/02/01/kekerasan-patriarki-pada-perempuan-bali.html

Gero, P. P. (2013, Juni 21). Satu dari tiga perempuan jadi korban kekerasan. News/ Internasional. Retrieved from http://nasional.kompas.com/read/html

Hasyim, R. N. F. (2009, Agustus). Pengaruh dukungan sosial terhadap resiliensi napi remaja di lembaga pemasyarakatan anak (Lapas kelas II anak) Blitar. Paper presented at the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Hadisang. (2010). Perempuan bodoh !!! tidak bisa ML. Retrieved Agustus 20, 2014, from

http://umum.kompasiana.com/2010/02/22/perempuan-bodoh-tidak-bisa-ml-79511.html

Herdiana, I. (2012). Gambaran kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia . Retrieved Juli 13, 2014, from

http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id/ html

Iqbal, M. (2011, Desember). Hubungan antara self-esteem dan religiusitas terhadap resiliensi pada remaja di yayasan HIMMATA. Paper presented at the Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Jennaway, M. (2002). Sisters and lovers: Women and desire in Bali. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, INC.

Karmini, N. N. (2013). Perempuan dalam geguritan Bali. Bali, Denpasar: Pustaka Larasan.

Koentjaraningrat. (2005). Pengantar antropologi: Pokok-pokok etnografi (2nd ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

Kompas. (2012). Divonis 2006, pejabat “KDRT” dipenjara tahun ini.

Retrieved Agustus 19, 2014, from

http://regional.kompas.com/read/.

Kurniati, S. T. (2012, Juli). Tingkat pengetahuan ibu hamil tentang kebutuhan nutrisi selama kehamilan di BPM Haryanti Annas Singosari Mojosongo Boyolali tahun 2012. Paper presented at the Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada, Surakarta.

Lampost. (2014). 2014, kasus KDRT di Bandar Lampung turun.

Retrieved Agustus 19, 2014, from

http://lampost.co/berita/2014-kasus-kdrt-di bandar-

lampung-turun.

Lestari, S. (2012). Psikologi keluarga: Penananaman nilai dan penangan konflik dalam keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maharani, S. (2013). Pejabat tersangka KDRT urus Women Crisis Center. Retrieved Juli 12, 2014, from

https://id.berita.yahoo.com/pejabat-tersangka-kdrt-urus-women-crisis-center-080509871.html

Mardiani, D. (2012). Kasus KDRT meningkat. Retrieved Juli 12, 2014, from http://www.republika.co.id/

Matsumoto, D. (2008). Pengantar psikologi: Lintas budaya. Yogyakarta, Celeban Timur: Pustaka Pelajar.

McCubbin, L. (2001). Chalange to the definition of resilience. Paper presented at The Annual Meeting of the American Psychological Association in San Francisco,

Millar, B. (2013, Maret 5). Reports of family violence in Maribyrnong up, but still ‘tip of iceberg’. Retrieved Juli 13, 2014, from http://www.maribyrnong.starweekly.com.au/

Missa, L. (2010). Studi kriminologi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Retrieved from Proquest Digital Desertasi.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi ed). Bandung: PT remaja rosdakarya.

Muniroh, S. M. (2010). Dinamika resiliensi orangtua anak autis. Jurnal Penelitian, 7(2), 3-9. Retrieved Agustus 20, 2014, from e-journal.stain-pekalongan.ac.id.

Mutiara, M. (2013, Agustus). Analisis materi pembelajaran bahasa perancis dalam situs www.polarfle.com. Paper presented at the Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Novianty, A. (2011). Penyesuaian dusun jangka panjang ditinjau dari resiliensi komunitas pasca gempa. Jurnal Psikologi UGM. 38(1), 30-37.

Nurhayati, E. (2012). Psikologi perempuan: Dalam berbagai perspektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhayati, S. R. (2005). Atribusi kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Psikologi UGM. 32(1), 8-12.

Panani, S. P. (2013, Maret 21). Hari perempuan internasional, sebuah refleksi. Message posted to http://rifkaanisa.blogdetik.com/

Pandanwati, K. S., & Suprapti, V. (2012). Resiliensi keluarga pada pasangan dewasa madya yang tidak memiliki anak. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. 1(3), 5-7.

Parwita, G. E. K. (2011, Februari-April). Diskriminasi dibalik hukum adat. Bali Sruti, 1, 26.

Poetry, R. V., Ramli, A. H., & Pratiwi, A. (2008). Resiliensi pada mahasiswa baru penyandang cerebral palsy (CP). Jurnal Psikologi Mahasiswa. Retrieved Agustus 20, 2014, from http://ebookbrowsee.net/ju/jurnal-psikologi-mahasiswa.

Pratiwi, Y. I. (2012). Resiliensi pada pengidap HIV/AIDS. E- Journal Psikologi. Retrieved Agustus 20, 2014, from

Pulungan, A. J. S. (2012, Agustus). Gambaran resiliensi siswa SMA yang berisiko putus sekolah di masyarakat pesisir. Paper presented at the Universitas Sumatera Utara, Medan.

Purba, R. (2011, April). Gambaran resiliensi pada mahasiswa universitas sumatera utara dalam hal penyalahgunaan zat. Paper presented at the Universitas Sumatera Utara, Medan.

Purwani, S. P. M. E. (2008). Viktimisasi kriminal terhadap perempuan. Kertha Patrika, 33(1), 4-5. Retrieved Agustus 20, 2014, from https://www.google.co.id/ ojs.unud.ac.id/

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (tanpa tahun). Buku panduan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jakarta, P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Puspadewi, T. (2013). Akar masalah KDRT. Retrieved Juli 12, 2014, from http://m.suaramerdeka.com

Putra, I. N. D. (2007). Wanita Bali tempo doloe: perspektif masa kini (1st ed). Bali: Pustaka larasan.

(Raka, D., komunikasi personal, Mei 9 2014)

Rahmati, N. & Siregar, M. A. (2012, November). Gambaran resiliensi pada pekerja anak yang mengalami abuse. Paper presented at the Universitas Sumatera Utara, Medan.

Riana, D. (2008, Mei). Gambaran resiliensi pada wanita yang putus hubungan setelah melakukan hubungan seksual premarital. Paper presented at Universitas Indonesia, Depok.

Rismawati, S. D. (2012). Membedah peran stakeholder terhadap penanganan domestic violence dalam konteks masyarakat Madani. Muwazah, 4(2). Retrieved Juli 12, 2014, from http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id

Rohmaniyah, I. (2009). Gender dan konstruksi perempuan dalam agama. Jurnal studi ilmu-ilmu Al-qur’an dan Hadis, 10(2), 211-212. Retrieved Agustus 21, 2014, from

http://digilib.uinsuka.ac.id/pdf.

Rokha, M. I. (2012). Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Makalah dari Sosiologi Hukum Islam.

Rosyani, C. R. (2012, Desember). Hubungan antara resiliensi dan coping pada pasien kanker dewasa. Paper presented at the Universitas Indonesia, Depok.

Sajogyo, P. (1983). Peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa (1st ed). Jakarta: CV. rajawali.

Sari, W. (2012). Qualitative research method: theory and practice. Jakarta, Jagakarsa: Salemba empat.

Sastriani, N. L. A. (2010). Persyaratan program magister ilmu keperawatan: Respon dan koping perempuan Bali yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan faktor sosial budaya Bali yang mempengaruhi nya di Kecamatan Bebanden Kabupaten Karangasem, Bali: studi grounded theory. Retrieved from Proquest Digital Desertasi.

Selviana, M. (2010). Sikap istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga (studi di wilayah kampung ‘x’ Jakarta). Jurnal Psikologi Universitas Esa Unggul. 8(1), 17-22.

Setyowati, A., Hartati, S., & Sawitri, D. R. (2010). Persyaratan program magister ilmu psikologi: Hubungan antara kecerdasan emosional dengan resiliensi pada siswa penghuni rumah damai. Retrieved from Proquest Digital Desertasi.

Sholichatun, Y. (2009). Hidup setelah menikah, mengurai emosi positif, dan resiliensi pada wanita tanpa pasangan. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 4(1), 8. Retrieved

Agustus 20, 2014, from http://ejournal.uin-

malang.ac.id/index.php/egalita/issue/.

Sisca, H. & Moningka, C. (2008). Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Jurnal Psikologi, 2(1), 62-68. Retrieved

Agustus 20, 2014, from http://ejournal.gunadarma.ac.id.

Soeroso, M. H. (2011). Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam perspektif yuridis-viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.

Soethama, G. A. (2008). Bali is Bali. Denpasar: Arti Foundation.

SrutiBali (2011). Agar luh tak sekedar peluh. Denpasar: Bali Sruti.

Retrieved from http://www.balisruti.or.id/pdf

Studi gambaran resiliensi pada perempuan yang putus hubungan setelah melakukan hubungan seksual premarital (Riana, 2008)

Studi kasus fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Banjar Pinjul (Tyas, 2012)

Studi kasus pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke Polres Salatiga (Martianasari, 2008)

Studi pengaruh pemberian bubur tempe terhadap kesembuhan diare pada balita di wilayah kerja puskesmas Kedungmundu Semarang (Lestariningsih, 2013)

Studi tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Bekti, 2010)

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). Psikologi sosial (12th ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

The University of Queensland. (2009). References/ bibliography APA. Retrieved Agustus 20, 2014, from

http://www.library.uq.edu.au/html

Tim YLBHI-LBH. (2001). Buku panduan mediator KDRT (KDRT dan peran mediator). Bali, Denpasar: Tim YLBHI-LBH.

Umar, M. (2012, Juli 9). Pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Message posted to http://musniumar.wordpress.com

Widminarko & Rahayu, L. R. (Eds.). (tanpa tahun) Keluarga bebas kekerasan. Denpasar: Pelawa Sari.

Wijayani, M. R. (2008, Juli). Gambaran resiliensi pada muslimah dewasa muda yang menggunakan cadar. Paper presented at the Universitas Indonesia, Depok.

William-de Vries, D. (tanpa tahun). Gener bukan tabu: catatan perjalanan fasilitasi kelompok perempuan di Jambi. Retrieved Juli 12, 2014, from

http://www.cifor.org/publications

Wojowasito, S. (1980). Kamus lengkap Inggris Indonesia. Bandung: Hasta.

19

Discussion and feedback