RELIGIOUS COPING PADA INDIVIDU YANG MELAKUKAN KONVERSI AGAMA

on

Jurnal Psikologi Udayana

2016, Vol. 3, No. 2, 178-186

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

RELIGIOUS COPING PADA INDIVIDU YANG MELAKUKAN KONVERSI AGAMA Respianto dan Yohanes Kartika Herdiyanto

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstrak

Pada masyarakat di Indonesia, sering dijumpai kasus mengenai konversi agama atau disebut juga pindah agama. Konversi Agama menurut Jalaluddin (2012) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Individu akan mengalami berbagai respon mengenai pilihannya tersebut baik dari kelompok masyarakat dari agama terdahulu individu dan juga kelompok masyarakat pada agama baru individu. Berbagai respon yang muncul pada individu yang melakukan konversi agama akan membuat individu tersebut akan menunjukkan berbagai macam pula strategi koping. Strategi koping inilah yang akan diteliti oleh peneliti mengenai individu yang melakukan konversi agama dengan berbagai tanggapan yang muncul dari berbagai lingkungan di sekitar individu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konversi agama, tanggapan dari keluarga dan lingkungan sekitar serta strategi koping yang digunakan oleh individu yang melakukan konversi agama. Penelitian ini menggunakan empat responden yang akan dibagi menjadi dua yaitu melakukan konversi agama karena pernikahan dan melakukan konversi karena keinginan sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah, faktor penyebab dari konversi agama dibedakan menjadi dua yaitu karena faktor internal dan eksternal. Religious coping yang digunakan yaitu self-directing, deffering, dan collaborative coping, 3 jenis koping tersebut digunakan pada tiap tahap proses konversi agama. Penggunaan religious coping memberikan hasil positif yang sesuai dengan sistem sosial di mana individu tersebut berada.

Kata kunci: Agama, konversi agama, strategi koping, religious coping.

Abstract

In Indonesia, we often encountered cases of religious conversion or also called conversion. Religious conversion by Jalaluddin (2012) in general can be interpreted to change religion or converted. Individuals will experience a variety of responses regarding of their choice either of the society from the previous religion and religious communities in the new religion. Various respones occurring in individuals who perform religious conversion will make the individual demonstrate a wide range of coping strategies. Coping strategy is to be studied by researchers for individuals who perform conversions with a variety of responses that emerged from various environments around the individual. This is what researcher will find out about coping strategy in this research. This study uses qualitative research with phenomenological approach. The purpose of this study was to determine the factors that cause religion conversion, the response of family and the environment and coping strategies used by individuals who do the religion conversion. This study used four respondents and will be divided into two, namely the conversion of religion because of the wedding and do the conversion because of their own desires. The results of this study are, causes of conversions divided into two due to internal and external factors. Coping strategies were used that religious coping with three types of coping, self-directing coping style, deffering coping style, and collaborative coping style. The results of this study are, causes of conversions divided into two due to internal and external factors. Religious coping divided into 3 types which using in this case, these are, self-directing coping style, deffering coping style, and collaborative coping style, three types of coping are used at each stage of the process of religioun conversion. Religious coping give positive results to the responden into social system where the responden belong.

Keywords: Religion, religion conversion, coping strategy, religious coping.

LATAR BELAKANG

Agama dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma tertentu yang akan menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sebuah sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas (Jalaluddin, 2012). Menurut Monk (dalam Jalaluddin, 2012), pengalaman agama memang pada umumnya bersifat individual. Namun demikian, karena pengalaman agama yang dimiliki umumnya selalu menekankan pada pendekatan keagamaan pribadi, hal ini juga senantiasa mendorong seseorang untuk mengembangkan dan menegaskan keyakinannya tersebut dalam sikap, tingkah laku, dan praktik keagamaan yang dianutnya. Inilah sisi-sisi sosial atau kemasyarakatan yang menjadi unsur pemelihara dan pelestarian sikap para individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Sikap keagamaan perorangan dalam masyarakat yang menganut suatu keyakinan agama merupakan unsur penopang bagi terbentuknya tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan menurut Monk (dalam Jalaluddin, 2012) menunjukkan kepada kompleksitas pola-pola tingkah laku, sikap-sikap, dan kepercayaan atau keyakinan yang berfungsi untuk menolak atau menaati suatu nilai penting oleh sekelompok orang yang dipelihara dan diteruskan secara berkesinambungan selama periode-periode tertentu.

Pada masyarakat sering dijumpai kasus mengenai konversi agama atau disebut juga pindah agama. Konversi agama menurut Jalaluddin (2012) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Pengertian konversi agama menurut etimologi, berasal dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, dan berubah. Kata tersebut kemudian digunakan dalam bahasa Inggris, conversion yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain.

Ketika seseorang memasuki sebuah agama baru maka timbul berbagai respon baik dari individu yang melakukan konversi agama dan juga lingkungan dari sekitar individu tersebut. Individu akan mengalami berbagai respon mengenai pilihannya tersebut, baik dari kelompok masyarakat dari agama terdahulu individu dan juga kelompok masyarakat pada agama baru individu. Berbagai respon yang diterima oleh individu yang melakukan konversi agama bisa berupa respon positif, namun tak sedikit pula individu yang menerima respon negatif.

Pada studi awal yang dilakukan oleh peneliti pada individu yang melakukan konversi agama, ditemukan bahwa individu yang melakukan konversi agama mendapatkan berbagai respon dari keluarga dan juga lingkungan sekitar individu. Studi awal yang peneliti lakukan mengungkapkan

bahwa respon yang didapatkan oleh individu tersebut berupa penolakan dari keluarga yang ditunjukkan dengan sikap marah dari keluarga, penolakan, dan ejekan dari masyarakat, dianggap gila, hingga konfrontasi secara fisik dari orangtua kepada individu yang melakukan konversi agama.

Pada responden lain yang sudah berpindah agama selama kurang lebih 22 tahun mengatakan bahwa ketika individu pertama kali mengatakan ingin berpindah agama, individu tersebut mendapat penolakan keras dari sang ayah dan juga mendapat ejekan dari lingkungan masyarakat sekitar. Ketika individu tersebut mendapat ejekan, individu tersebut hanya diam saja meskipun mempunyai keinginan untuk membela diri.

Sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya mengalami perubahan. Perubahan sikap seperti itu dapat terjadi pada tingkat individu ataupun kelompok. Namun demikian, tak jarang pula kasus-kasus negatif yang bersumber adanya sikap keagamaan yang menyimpang seperti sikap kurang toleran, fanatisme maupun sikap menentang terhadap sikap keagamaan yang menyimpang seperti konversi agama (Jalaluddin, 2012). Sikap keagamaan yang menyimpang memang sering menimbulkan permasalahan yang cukup rumit dalam setiap agama. Sikap tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam berbagai kehidupan masyarakat jika sikap menyimpang tersebut sudah memengaruhi sikap sosial.

Masalah agama tak akan dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat (Jalaluddin, 2012). Salah satu fungsi agama sendiri menurut Jalaluddin (2012) yaitu berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam kesatuan, yaitu iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun individu, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Pada beberapa agama rasa persaudaraan itu bahkan dapat mengalahkan rasa kebangsaan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti akan melakukan penelitian di Bali karena di Bali sendiri terdapat mayoritas Agama Hindu. Penduduk Bali yang mayoritas adalah pemeluk Agama Hindu, secara psikologis memiliki kesamaan dalam kesatuan dalam iman dan kepercayaan dan menimbulkan rasa persaudaraan yang kokoh. Namun di Bali sendiri terdapat fenomena individu masyarakat Hindu yang melakukan konversi agama atau pindah agama dari Hindu ke Kristen.

Pada penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa individu yang melakukan konversi agama, mengalami banyak tekanan dari lingkungan sekitar berupa respon-respon yang membuat individu tersebut merasa tidak nyaman, baik itu dari keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar. Studi awal yang dilakukan oleh peneliti

mengungkapkan bahwa alasan keluarga responden tidak menyetujui ada anggota keluarga yang melakukan tindakan konversi agama yaitu karena masalah adat. Masalah penerus keturunan pada keluarga merupakan hal mendasar penyebab ketidaksetujuan keluarga jika ada anggota keluarga, terutama anak, yang melakukan konversi agama. Menurut responden, keluarga responden merasa takut jika tidak ada yang meneruskan mengenai kehidupan beragama dalam keluarga responden, dan juga masalah status sosial yang akan dipengaruhi oleh responden yang akan melakukan konversi agama. Hal tersebutlah yang menjadi nilai penting mengapa timbul ketidaksetjuan dalam keluarga responden yang melakukan konversi agama.

Keputusan yang individu ambil dalam melakukan konversi agama, akan menimbulkan konflik dalam keluarga responden dan pertentangan yang kuat dari keluarga responden. Pertentangan tersebut dapat berupa pernyataan konfrontasi seperti penolakan atas keputusan responden, tidak diakui sebagai anggota keluarga, mengajak responden untuk berkelahi, menjadi omongan dalam lingkungan banjar, diejek bahkan dipersulit dalam melakukan urusan administrasi daerah.

Ketika individu yang melakukan konversi agama mendapatkan respon yang membuat individu tersebut tidak nyaman, individu tersebut memunculkan perilaku agar bisa menghadapi suasana tidak nyaman tersebut. Perilaku tersebut bisa berupa cara berpikir yang hanya menganggap biasa respon-respon yang muncul, maupun dalam bentuk perilaku adaptif seperti menghindar dari suasana yang membuat tidak nyaman. Cara berpikir atau berperilaku adaptif yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan stres yang timbul dari kondisi yang berbahaya, mengancam dan tidak nyaman disebut juga koping (Papalia, Olds & Feldman, 2009).

Wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa, individu yang melakukan konversi agama dan mendapatkan berbagai tanggapan negatif dari lingkungan sekitar responden, memilih untuk minum-minuman beralkohol, mengonsumsi obat-obatan, menghindar dari lingkungan sekitar yang menentang keputusan responden dan sebagainya, dalam menghadapi masalahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam menghadapi tanggapan ketidaksetujuan dari lingkungan sekitar, responden memilih untuk menghindar dan melakukan beberapa perilaku yang cenderung negatif. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Pargament dalam Nelson (2009) yang mengatakan bahwa sebuah hasil koping dapat dinilai bagus atau tidak tergantung dari lingkungan dimana individu tersebut berada dan hasil koping tersebut sangat cocok dengan sistem sosial yang ada. Secara umum, hasil religious coping yang positif ditemukan pada orang dewasa dan sering digunakan untuk mengatasi situasi yang sulit. Penelitian di Amerika Serikat pada pasien rawat inap, ditemukan bahwa 70% hingga

80% penggunaan religious coping, yaitu berdoa, ibadah, dan pelayanan melihatnya sebagai sebuah cara yang efektif.

Berdasarkan berbagai pemaparan yang sudah peneliti berikan di atas, maka hal yang ingin diteliti oleh peneliti adalah faktor-fakor yang menjadi penyebab individu melakukan konversi agama, tanggapan dari lingkungan sekitar responden, serta religious coping yang digunakan individu tersebut dalam menghadapi tanggapan negatif dari lingkungan sekitar. Mengacu pada pemaparan yang telah diberikan di atas, maka hal yang ingin dicari peneliti dalam hal ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan individu melakukan konversi agama, tanggapan apa saja yang responden dapatkan dari keluarga dan masyarakat mengenai konversi agama yang individu lakukan, dan religious coping apa saja yang individu lakukan ketika mendapatkan tanggapan tersebut.

METODE

Tipe Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menghasilkan penelitian yang tidak bisa dibahas dengan menggunakan angka atau tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dan kuantifikasi (Ghony & Almanshur, 2012). Penelitian kualitatif ditujukan untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam serta memahami sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta nilai-nilai yang dibangun dan dibentuk dalam level individu maupun kelompok, untuk menemukan sebuah prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat induktif (Ghony & Almanshur, 2012). Oleh karena itu, peneliti ingin menggali dan memahami mengenai konversi agama yang dilakukan oleh individu terkait dengan respon yang individu tersebut dapatkan dari lingkungan masyarakat, serta bagaimana individu tersebut menggunakan strategi koping ketika mendapatkan respon dari masyarakat.

Unit Analisis

Unit analisis atau yang biasa disebut kajian analisis merupakan pengambilan sampel dengan merinci kekhususan yang ada dalam sebuah kasus yang unik, bukan untuk sebuah generalisasi melainkan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi (Moleong, 2013). Kajian analisis ini dapat dibedakan menjadi dua, kajian analisis bersifat perseorangan dan kajian analisis bersifat kelompok (Moleong, 2013). Sehingga pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan berada pada tingkat analisis individu. Pada tingkat analisis individu ini, peneliti memusatkan pengumpulan data pada lingkungan sekitar responden. Tingkat analisis individu berarti

mengumpulkan apa yang terjadi dalam kegiatannya, apa yang memengaruhinya, dan bagaimana sikap individu (Moleong, 2013). Maka dari itu, pengumpulan data pada penelitian ini, fokus pada pengalaman individu yang sudah terjadi dan respon yang didapatkan individu dari lingkungan masyarakat sekitar ketika melakukan konversi agama.

Responden

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria responden agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sebagai berikut:

Responden yang melakukan konversi karena keinginan sendiri dan responden yang melakukan konversi karena faktor lingkungan:

-

a. Jenis kelamin tidak dibatasi,

-

b. Pendidikan tidak dibatasi.

-

c. Penduduk asli Bali,

-

d. BerAgama Hindu yang kemudian melakukan konversi ke agama Kristen,

-

e. Ketika melakukan konversi agama dari Kristen ke Hindu, responden berada di Bali.

Peneliti membagi responden menjadi dua karena peneliti ingin melihat perbedaan strategi koping yang responden lakukan serta dinamika koping yang responden alami.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sebagai teknik sampling karena peneliti menginginkan subjek dalam penelitian ini merupakan individu yang paling banyak terlibat dalam peristiwa dan atau memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian. Purposive sampling merupakan jenis sampling yang diterima untuk situasi-situasi khusus (Ahmadi, 2014). Responden dalam penelitian ini hanya akan menggunakan responden dengan kriteria yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yang merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menyampel atau memilih kasus-kasus dalam suatu jaringan (Ahmadi, 2014). Teknik ini dimulai dengan satu atau sedikit orang atau kasus dan menyebar pada basis-basis hubungan. Teknik ini juga digunakan sebagai salah satu teknik sampling karena individu yang melakukan konversi agama akan mencari individu yang lain yang juga melakukan konversi agama untuk berbagi pengalaman sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan responden yang sesuai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik

wawancara khususnya wawancara mendalam (Ahmadi, 2014). Patton dalam Ahmadi (2014) juga mengatakan bahwa cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orangorang adalah wawancara mendalam dan intensif. Maka dari itu, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Ahmadi (2014) membagi jenis wawancara ke dalam tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara terbuka tersandar. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka standar karena pertanyaan-pertanyaan wawancara telah ditulis sebelumnya secara pasti dengan cara yang sama dan kemudian ditanyakan selama proses wawancara. Pertimbangan yang cermat perlu diberikan sebelum wawancara tentang bagaimana menyusun kata-kata pada masing-masing pertanyaan. Tujuan utama dari wawancara terbuka standar yaitu untuk meminimalkan pengaruh wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada masing-masing responden.

Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (dalam Ghony dan Almanshur, 2012) tahapan pengorganisasian data dalam kualitatif secara umum dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

-

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti menyiapkan secara detail tentang rancangan peneitian agar bisa dijadikan patokan oleh peneliti. Rancangan penelitian ini bisa berupa panduan wawancara dan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini. Penjajakan dan penilaian lokasi penelitian sangat penting dilakukan agar peneliti bisa mempersiapkan segalanya dan mengenal medan penelitian dengan baik.

-

2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan, peneliti harus memperhatikan beberapa hal seperti latar penelitian dan persiapan diri yang matang, menjalin hubungan yang baik dengan responden agar responden bisa bekerjasama dengan baik.

-

3. Tahap analisis data

Data yang telah dikumpulkan dalam tahap lapangan tentu saja tidak berbentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif namun lebih berupa narasi, deskripsi, foto, dokumen tertulis maupun tidak tertulis (Poerwandarai, 1998). Pengolahan dan analisis data dimulai dengan pengorganisasian data. Data yang telah didapatkan oleh peneliti seperti hasil wawancara harus peneliti organisasikan dengan baik, rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Pemberian kode kualitatif merupakan suatu bagian integral dari

analisis data dan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan baru.

Strauss (dalam Ahmadi, 2014) mendefinisikan tiga jenis pengodean data kualitatif, yaitu, pengodean terbuka, pengodean aksial dan pengodean selektif.

Pada pengodean terbuka dilaksanakan selama tahap pertama selama pengumpulan data. Peneliti menempatkan tema dan menandai kode atau label awal dalam suatu usaha pertama untuk memampatkan kumpulan data ke dalam kategori-kategori (Ahmadi, 2014). Peneliti membaca dengan perlahan catatan lapangan, sumber historis atau data lainnya, mencari istilah kritis, peristiwa-peristiwa penting atau tema-tema yang kemudian dicatat (Ahmadi, 2014). Peneliti terbuka untuk menciptakan tema-tema baru untuk mengubah kode-kode permulaan ini dalam analisis berikutnya. Pengodean ini membawa tema ke permukaan dari kedalaman di dalam data. Tema-tema mempunyai tingkat abstraksi yang rendah dan dari pertanyaan penelitian permulaan dari peneliti, konsep dalam literatur, istilah yang digunakan oleh para anggota di tempat-tempat sosial atau pikiran baru yang distimulasi oleh penyelaman ke dalam data.

Pada pengodean aksial, peneliti memulai dengan sejumlah kode permulaan yang terorganisasi atau konsep permulaan (Ahmadi, 2014). Pada tahap pengodean ini, peneliti memfokuskan pada tema yang dikode awal lebih dari yang ada pada data. Kode tambahan atau ide yang baru bisa muncul selama tahap pengodean ini berlangsung dan peneliti mencatatnya. Namun demikian, tugas utama peneliti yaitu untuk meninjau kembali dan menguji kode permulaan. Tahap ini tidak hanya menstimulasi pemikiran tentang hubungan antara konsep atau tema, tetapi juga akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru. Tahap pengodean ini juga dapat menggambarkan penurunan beberapa tema atau pengujian yang lainnya secara lebih mendalam (Ahmadi, 2014).

Tahap pengodean yang terakhir yaitu pengodean selektif yang meliputi scanning data dan kode-kode sebelumnya. Peneliti mencari secara selektif kasus-kasus yang menggambarkan tema-tema dan membuat perbandingan serta membedakan setelah sebagian besar pengumpulan data diselesaikan. Selama pengodean selektif, tema-tema utama atau konsep-konsep utama akhirnya mengarahkan pencarian oleh peneliti. Peneliti mengorganisasi kembali tema-tema khusus yang diidentifikasi dalam pengodean sebelumnya dan mengerjakan dengan teliti lebih dari satu tema (Ahmadi, 2014).

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Ada tiga kegiatan yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk meningkatkan temuan yang dapat dipercaya

yang akan dihasilkan, yaitu dengan memperpanjang keterlibatan, pengamatan yang cermat dan juga triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memperbaiki kemungkinan temuan dan interpretasi yang akan dapat dipercaya (Ahmadi, 2014).

Menurut Denzin (dalam Ahmadi, 2014) terdapat empat model yang berbeda dari triangulasi sebagai berikut:

-

1. Triangulasi data adalah penggunaan sumber data yang beragam dalam studi,

-

2. Triangulasi investigator/peneliti adalah penggunaan beberapa peneliti atau elevator yang berbeda,

-

3. Triangulasi teori adalah penggunaan perspektif-perspektif ganda untuk menginterpretasi seperangkat data tunggal,

-

4. Triangulasi metodologis adalah penggunaan metode-metode ganda untuk menstudi masalah atau program tunggal.

-

5. Triangulasi interdisiplin adalah menggunakan disiplin-disiplin yang lain seperti seni, sosiologi, sejarah, dansa, arsitektur dan antropologi untuk mengiformaskan proses penelitian dan bisa memperluas pemahaman terhadap metode dan substansi.

Pada penelitian ini, model triangulasi yang digunakan adalah model triangulasi data dan triangulasi teori. Bertemu dengan dospem dan croscek kembali dengan responden.

HASIL PENELITIAN

-

1. Faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan konversi agama

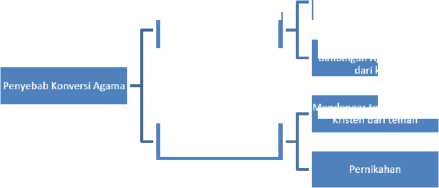

Peneliti membedakan penyebab responden melakukan konversi agama menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang digambarkan melalui grafik di bawah ini:

Mendengar tentang agama Kristen dari teman i

ITidak nyaman karena tidak didukung oleh keluarga

Tidak mendapatkan bimbingan Agama Hindu kecil_________

Pada responden yang melakukan konversi agama karena faktor internal menyatakan bahwa dari kecil responden tidak mengetahui mengenai agama yang dia yakini dan tidak mengerti mengenai sembahyang yang responden lakukan. Persembahyangan yang responden lakukan hanya sebuah formalitas yang responden lakukan

Pembimbingan yang kurang mengenai Agama Hindu kepada responden mengakibatkan kurang kuatnya agama yang dipeluk responden, serta kurang mendalami agama yang di peluk responden dari kecil. Dengan demikian, ketika

mendengar sebuah agama baru dan mendapat bimbingan, maka responden akan melakukan konversi agama.

Karena bimbingan yang kurang dan seiring responden bertambah dewasa, maka responden semakin mengerti apa yang responden akan lakukan mengenai keyakinan yang ia pegang. Beberapa pengalaman spiritual membuat responden ingin berpindah agama.

Pada responden yang melakukan konversi agama karena faktor eksternal mengatakan bahwa responden mendengar mengenai keselamatan dari Tuhan yang diceritakan oleh teman responden yang memberi kesaksian mengenai agama Kristen.

Faktor pernikahan juga memengaruhi seseorang untuk melakukan konversi agama. Faktor kurangnya pembinaan dari kecil dan kurangnya pengetahuan yang mendalam mengenai agama yang sebelumnya juga memengaruhi responden untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.

-

2. Tanggapan keluarga dan strategi koping yang digunakan a. Pada Pernikahan

Pada responden yang melakukan konversi agama karena pernikahan, tidak mendapatkan reaksi atau tanggapan yang berarti dari lingkungan mengenai tindakan responden yang melakukan konversi agama. Hal tersebut dikarenakan responden tersebut sebelum melakukan konversi agama tidak aktif dalam organisasi.

-

b. Pada keinginan diri sendiri

T⅜bd 2. Tanggapan keluarga dan Strategi Kppin^ karena Kpinfinan Sprdii

|

PeDbentaknu akM InelakiikaD Itnnverti Kiaa |

Takun pertanu - uhnn kedua tetelib DeLikakan Ecnveru |

Tihun kedua Xinrri Scfcaraag | |

|

Ta**vjψaa IingkaiigaD seka*r |

A_ Ketaargi

B. XIasrarakDt 1. Xfandfiibit responden urcnstiiLii UndDin responden SMlakukia k Ctrnana |

man*Erus aduzuastrasi |

B Negndf 1. Nliiih tβciιpx konflik dalam EsiuarEi |

|

XfSgnrxs Ctpiag |

Pembentaknan akan melakuku Eonveru agama |

Tahun pertama - rihnn kedua seteLih melakukan konveru |

Tihu kedua Einrfi tekιiM< |

|

Sejf-Arecting Ctying |

1. Tidik pulans Kecuusih . Zirttutusd⅛~ rv EisnEitikj udik ’i d: p,,⅞¾h semu

|

1. Jilin-Jilai t sitamu dengan pacar dan SMtrfibiskkan dui | |

|

Deferrmg |

Bsrdoi dan baca alkitab | ||

|

CtHahrraιr>e Xetigmxs coping |

1. XIaiMDEEipi konhantaii kahursa sesuat dsnsan denκan Eiiil |

⅛is⅛c∙∙-uel XneoibenkaD vias terbaik buat EeJuirsa deosan PccubahaniQiisbaik | |

Tabel 1. Taiizgapsi Keluarga dan Strategi Koping pada Pemikahaa

|

Akin XIeliknkan Konverti |

Akm XIenikih |

Pernikahau |

Setela h Meiikah |

Koiflik berakhir | |

|

A. Potttif 1. Mendipat Jukuusan dari C'riustua B Negatif |

A. Pottrif

B Negatif |

A.Pohuf 3. Negadf _ Uhmi responden djtaus setelah p SmhsrkiQn di gereja |

A. Potittf B. Negiof |

A. Poxidf .. TeijaIin koonaika IllQIlf talk ' l. Bisa •.aims tτιβιiEhcr CLlC ke cut in kaιsamaι | |

|

k ccrunrkia |

1. Sandara responden masih |

I-EClLL FBSp CIldui | |||

|

QdaE setuju |

2 Tidik naaιu□dπιi | ||||

|

TMj-ap iu Imgkungan sekitar |

kahuna lain UUFlE teri-Q∏mιk a d dansa IiipjDiai |

keputusan |

B | ||

|

XeSgitxs Ctpmg |

Akan XIeliknkan Konveiu |

Aku XIeuLiLi b |

Pernikahau |

Setelah XIemkah |

KoufliE berakhir |

|

Sejf-Jirecting ctpmg |

1. DibsaiUM saji |

Esharsa yang QliZgCtailE

EiEU StjLE’. Et-E IH |

| ||

|

Dtferrmg |

Barcaya padi doa | ||||

|

CtHaicraine religmas ctpntg |

1. Msndcakia k alum a yins ZuscanQQX | ||||

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

-

1. Faktor yang menyebabkan individu melakukan konversi agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan hasil berupa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan konversi agama. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan konversi agama dibagi menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau faktor internal seperti individu tersebut merasa tidak nyaman karena tidak didukung oleh keluarga dan juga tidak mendapatkan bimbingan Agama Hindu dari kecil.

Menurut Jalaluddin (2012), terdapat beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak antara lain:

-

a. Rasa ketergantungan

Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes yang menurutnya manusia dilahirkan ke dunia memiliki empat keinginan yaitu, ingin perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapat tanggapan dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka sejak bayi dilahirkan hidup dalam ketergantungan, melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak.

-

b. Insting keagamaan

Menurut Woodworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Belum terlihatnya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Misalnya insting sosial pada anak sebagai potensi bawaannya, baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi insting sosial itu bergantung dari kematangan fungsi lainnya dan begitu juga insting keagamaan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes, indvidu yang melakukan konversi agama karena keinginan sendiri tidak mendapatkan ketergantungan pada orangtua sehingga rasa keagamaan pada anak tidak terbentuk.

Kehidupan sehari-hari dapat disaksikan bahwa tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Penelitian yang dilakukan oleh Gillesphy dan Young (dalam Jalaluddin, 2012) mengungkapkan bahwa anak yang tidak mendapat pendidikan agama dalam keluarga, tidak dapat diharapkan menjadi pemilik kematangan agama yang kekal. Walaupun anak mendapat ajaran agama, tidak semata-mata berdasarkan yang individu peroleh sejak kecil, namun pendidikan keagamaan sangat memengaruhi terwujudnya tingkah laku keagamaan melalui sifat meniru.

Subandi (2013) mengatakan, perkembangan insting keagamaan atau potensi secara ilmiah yang membawa manusia dalam kehidupan beragama sangat dipengaruhi oleh keluarga yang akan berpengaruh secara dominan dalam perkembangan keberagamaan seseorang. Sehingga ketika seorang individu tidak mendapatkan pengaruh yang kuat dari lingkungan, dalam hal ini keluarga, maka individu tersebut tidak mengalami perkembangan keberagamaan yang diinginkan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga yang berAgama Hindu, secara otomatis insting keagamaan yang dimiliki berkembang dalam tradisi Hindu dan kemungkinan besar menjadi seorang dengan Agama Hindu.

Mekanisme psikologis kehidupan beragama pada masa anak-anak yang sangat menonjol adalah mekanisme imitasi (Subandi, 2013). Seperti perkembangan aspek-aspek psikologis dan kemampuan anak yang lain berkembang lewat proses peniruan, pada mulanya anak beragama karena meniru orangtuanya (Subandi, 2013). Anak-anak hanya menirukan apa yang diyakini dan yang dilakukan oleh orangtuanya. Maka dari itu, jika anak-anak melakukan suatu ibadah, hal itu dilakukan karena meniru orangtuanya saja. Belum ada keseriusan dalam diri anak-anak untuk melakukan ritual keagamaan seperti orang dewasa. Meskipun ada beberapa anak yang seakan menunjukkan perilaku yang sangat religius, perilaku tersebut pada umumnya baru merupakan sebuah kebiasaan saja. Penelitian yang dilakukan oleh Gillesphy dan

Young (dalam Jalaluddin, 2012) mengungkapkan bahwa anak yang tidak mendapat pendidikan agama dalam keluarga tidak akan dapat diharapkan menjadi pemilik kematangan agama yang kekal. Pemahaman dan penghayatan secara mendalam tentang ajaran agama masih belum ada, sehingga pendidikan agama dalam hal ini, merupakan proses belajar yang sangat baik agar seseorang menjadi religius.

Seperti yang terjadi pada responden yang melakukan konversi agama karena keinginan sendiri, responden tersebut mengatakan bahwa responden hanya menjalani kegiatan persembahyangan hanya sebagai sebuah kegiatan formalitas, tanpa mengetahui tujuan dari persembahyangan tersebut. Responden juga mengatakan bahwa responden hanya dibiarkan begitu saja ketika ingin belajar mengenai Agama Hindu seperti belajar dari internet tanpa ada bimbingan dari orangtua atau keluarga sekitar responden.

1. Religious coping yang digunakan

Individu yang beragama biasanya percaya bahwa kehidupan ini memiliki tujuan atau tujuan akhir yang terpusat di alam, jauh dari ranah ilmiah, dan bahwa ada Allah yang murah hati dan nyata di dunia ini. Keyakinan ini membentuk dasar dari sistem yang berorientasi keagamaan yang akan sangat tahan terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan dan berfungsi sebagai sumber daya dalam menghadapi situasi sulit (Nelson, 2009).

Sejalan dengan teori yang dikemukakan di atas, bahwa responden dalam penelitian ini berhasil untuk bertahan dan bahkan dapat memperbaiki keadaan seperti semula dan lingkungan sekitar dapat menerima keputusan responden untuk melakukan konversi agama. Responden dalam penelitian ini baik yang melakukan konversi agama karena pernikahan atau juga keinginan sendiri, mendapatkan reaksi yang bersifat negatif, baik itu dari lingkungan sekitar hingga keluarga sendiri. Reaksi itu dapat berupa penolakan atas keputusan responden, tidak diakui sebagai anggota keluarga itu sendiri, pemutusan hubungan komunikasi antar anggota keluarga, mendapat perlakuan diskriminasi baik dari sikap hingga fisik seperti dibilang “gila” dan diludahi.

Hasil dari proses religious coping dapat dinilai sebagai hasil yang bagus atau tidak tergantung dari situasi dimana seseorang berada, apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan tuntutan lingkungan, mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari seseorang dan sesuai dengan sistem sosial dimana individu itu berada (Pargament dalam Nelson, 2009).

Hasil religious coping yang positif yang umum di antara orang dewasa dan sering digunakan untuk mengatasi situasi sulit. Seperti penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan pasien rawat inap psikiatri Inggris yang menemukan bahwa sekitar 70-80 % penggunaan koping agama, dengan cara berdoa dan ibadah.

Telah disebutkan di awal bahwa terdapat tiga tipe dari religious coping yang dikemukakan oleh Pargament,

yaitu, self directing, deferring, dan collaborative religious coping. Self directed coping didefinisikan sebagai koping yang mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan Tuhan, sebagai contoh “Setelah saya melalui hari-hari yang berat, saya akan mencoba memahami hal yang telah saya lalui daripada mengandalkan hal tersebut pada Tuhan”. Deferring didefinisikan sebagai pendekatan pada religious coping yang dicirikan dengan menolak untuk bertanggung jawab dalam proses koping dengan lebih memilih intervensi secara keTuhanan untuk membantu individu mengatasi tekanan. Contoh pada deferring yaitu: “Daripada mencoba untuk mencari solusi untuk masalah yang saya alami, Tuhan akan memutuskan bagaimana saya akan berhadapan dengan masalah saya”. Collaborative religious koping mempunyai ciri-ciri menyertakan Tuhan dalam permasalahan individu dan mengupayakan sebuah usaha agar bisa mengendalikan masalah yang ada. Sebagai contoh: “Ketika tiba saatnya untuk memutuskan bagaimana menghadapi masalah, saya dan Tuhan bekerja sama” Pargament dalam Klaassen, Mcdonald, dan James (2006).

Pada self directed coping, individu mengakui kehadiran suci tapi bergantung pada diri sendiri dan bukan pada Tuhan untuk memecahkan masalah. Masalah otonomi diri pribadi dan kontrol diri merupakan hal yang terutama pada self directed coping. Kebalikan dengan self directed coping adalah deferring, yaitu tanggung jawab untuk sebuah masalah yang dialami oleh individu diserahkan kepada Tuhan. Koping ini lebih pasif dan tergantung pada rendahnya otoritas diri dan berhubungan dengan kontrol pribadi yang lebih rendah serta harga diri yang rendah. Religious coping yang terakhir adalah collaborative religious coping yang melibatkan kerjasama yang aktif antara individu dan Tuhan. Hal ini terkait dengan kontrol pribadi yang tinggi dan harga diri dan mungkin berhubungan dengan religiusitas intrinsik. Gaya atau jenis religious coping didapatkan dari hasil belajar pada orang lain yang signifikan atau juga komunitas agama seseorang, karena terdapat korelasi yang kuat antara gaya koping seseorang dengan keyakinan yang dirasakan serta cara koping orang lain (Schaefer & Gorsuch dalam Nelson, 2009).

Terdapat dua aspek dalam konsep ke-Tuhanan yang sangat berhubungan dengan koping dan pengembangan gaya koping. Konsep pertama yaitu, seseorang yang melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik dan penyayang akan lebih menggunakan collaborative atau deferring coping selama individu tersebut mempunyai pandangan yang kurang positif mengenai self-directing coping. Konsep yang kedua yaitu ketika seseorang melihat Tuhan yang bertanggung jawab atas segalanya dan terlibat langsung dalam dunia, dan juga mengacu dalam literatur yang disebut sebagai orang dengan God locus of control akan cenderung menggunakan collaborative atau deferring koping, namun demikian ketika seseorang memandang Tuhan sebagai hal yang jauh atau juga

sebagai hal yang tidak bisa diprediksi maka akan lebih menggunakan self-directing style (Nelson, 2009).

Jika dilihat dari hasil yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ketika responden yang melakukan konversi agama akan memberitahukan mengenai keputusannya untuk melakukan konversi, maka responden tersebut cenderung menggunakan self-directing style karena individu tersebut belum mengenal dengan baik konsep keTuhanan yang kuat pada agama yang baru.

Pada teori awal yang dikemukakan oleh Pargament dalam Nelson (2009), mengatakan bahwa collaborative dan self-directing coping styles merupakan gaya koping yang paling memuaskan. Sejak awal penelitian dilakukan, collaborative koping memiliki hasil yang konsisten yang dihubungkan dengan positive adjustment, yang berbeda dengan gaya koping laiinnya yang memiliki hasil yang berbeda-beda (Nelson, 2009). Ketika beberapa gaya religious koping secara keseluruhan sangat membantu, penelitian mengindikasikan bahwa tidak ada strategi koping yang terbaik. Hal ini berarti gaya koping dapat dihubungkan dengan situasi yang cocok dan juga personal adjustment yang akan difasilitasi oleh penggunaan beberapa metode koping.

Pada hasil yang sudah didapatkan, responden yang melakukan konversi agama cenderung menggunakan selfdirecting dan collaborative coping style. Responden menggunakan collaborative coping style sehingga tanggapan negatif yang didapatkan oleh responden dapat responden atasi dengan baik sehingga konflik yang muncul mulai berkurang.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan konversi agama, yaitu karena keinginan sendiri yang diakibatkan oleh kurangnya bimbingan keagamaan yang responden dapatkan ketika masih kecil yang mengakibatkan responden tidak nyaman dalam menjalankan ibadah keagamaannya. Responden juga melakukan konversi agama karena diceritakan oleh teman responden dan akhirnya menjadi tertarik dengan agama Kristen. Responden juga melakukan konversi agama karena pernikahan.

Individu yang melakukan konversi agama karena keinginan sendiri, tidak mendapatkan ketergantungan pada orangtua sehingga rasa keagamaan pada anak tidak terbentuk. Sehingga dibutuhkan bimbingan keagamaan yang kuat dari orangtua kepada anak agar hingga besar nanti, anak dapat menjalankan kehidupan keberagamaan dan dapat melanjutkannya.

Setiap responden yang melakukan konversi agama baik itu karena keinginan sendiri atau juga karena pernikahan akan mendapatkan berbagai tanggapan dan juga reaksi dari keluarga serta lingkungan sekitar responden. Tanggapan atau reaksi yang ditunjukkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar responden ini merupakan sebuah tanda ketidaksetujuan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Tanggapan dan reaksi yang

diberikan oleh keluarga responden yaitu berupa memutuskan komunikasi dengan responden, tidak ingin bertemu dengan responden, marah, kaget serta sedih dengan keputusan dengan keputusan yang diambil oleh responden dan lain sebagainya.

Reaksi yang didapatkan oleh responden akan disikapi berbeda oleh responden terkait dengan religious koping yang responden gunakan. Pada awal pemberitahuan mengenai keputusan repsonden yang akan melakukan konversi, responden cenderung menggunakan self-directing koping untuk menghadapai berbagai tanggapan yang ada. Namun demikian, sejalan dengan waktu, responden kemudian menggunakan collaborative koping yang dalam proses koping melibatkan Tuhan dan dirinya sendiri. Penggunaan collaborative koping ini memperbaiki hubungan responden dengan keluarga dan juga dengan lingkungan sekitar responden.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R. 2014. Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Amalia, Y.N. (2015 Juni). Lukman Sardi Pindah Agama Kristen Bukan Karena Pengaruh Sang Istri. Beranda. Dilihat dari http://www.beranda.co.id/lukman-sardi-pindah-agama-kristen-bukan-karena-pengaruh-sang-istri/19089/.

Aryani , A.T. Proses konversi agama dan keberagamaan muallaf Suku Kamoro di Timika. (skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Ekawati, Y., Trida C., Anita Z. (2011). Penyesuaian diri wanita yang melakukan konversi agama pra pernikahan. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil). Vol.4. 2011 ISSN: 1858 – 2559.

Ghony, M.A., & Almanshur, F. 2012. Metodologi penelitian

kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Jalaluddin. 2012. Psikologi Agama. Memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Psikologi. Jakarta: Rajawali Pers.

Klaassen, D.W., Marvin J.M., and S.J. 2006. Advance In The Study Of Religious And Spiritual Coping. In Paul T. P. Wong., Lilian C. J. Wong (Ed.), Handbook of Multicultural Perspectives on Stres and Coping (pp. 105-154). New York: Springer Science+Business Media, Inc.

Moleong, L.J. 2013. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Mulyono, Ninin K. (2007). Proses pencarian jati diri pada remaja muallaf. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, Semarang.

Nelson, J.M. 2009. Psychology, Religion, and Spirituality. New York: Springer Science + Business Media, LLC.

Nugroho, F.S. (2008). Dampak psikologis pindah agama. (Naskah tidak dipublikasikan), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. 2009. Human development. ed 10th. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Poerwandari, E.K. (1998). Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana

pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) UI.

Riswinanti. (2015 Juni). Lukman Sardi: Saya memiliki pindah agama. Dilihat dari

http://www.bintang.com/celeb/read/2255292/lukman-sardi-saya-memilih-pindah-agama.

Subandi, M.A. 2013. Psikologi agama & kesehatan mental. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utami, Muhana S. (2012). Religiusitas, koping religius, dan kesejahteraan subjektif. Jurnal Psikologi Volume 39, No.1, Juni 2012: 46 – 66

Widianto, Willy. (2014 Desember). Januari 2014: Asmirandah Pindah Agama Hingga Fenomena Pujiono. Dilihat dari http://www.tribunnews.com/seleb/2014/12/15/januari-2014-asmirandah-pindah-agama-hingga-fenomena-pujiono?page=3.

186

Discussion and feedback