PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA DAN MODAL SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS PETANI DI KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

on

PIRAMIDA Vol. XIII No. 2 : 97 - 107

ISSN : 1907-3275

PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA DAN MODAL SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS PETANI DI KECAMATAN SUKAWATI

KABUPATEN GIANYAR

Nian Elly Ariessi1

Made Suyana Utama2

-

1,2Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Email: ellyariessi@gmail.com/ +6285737449179

ABSTRAK

Modal dan tenaga kerja merupakan input produksi yang dibutuhkan oleh petani dalam melakukan proses produksi, namun selain modal fisik dan manusia, modal sosial sebagai hal yang merangkum segala bentuk kerjasama petani juga merupakan penentu bagi peningkatan produkstivitas petani. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja dan modal sosial terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukawati yang meliputi masyarakat yang bekerja sebagai petani. Sampel pada penelitian ini berjumlah 99 orang yang keseluruhan memiliki pekerjaan sebagai petani. penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis faktor yang digunakan untuk memperoleh skor faktor dari sampel dan analisis regresi moderasi untuk mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani, serta mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas dengan modal sosial sebagai variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan serta modal sosial sangat berperan dalam memoderasi pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati.

Kata kunci: modal, tenaga kerja, modal sosial, moderasi, produktivitas.

ABSTRACT

Capital and labor are the inputs of production required by farmers in the production process, but in addition to physical and human capital, social capital as a summarizing all forms of farmer cooperation is also a determinant for increasing the productivity of farmers. This study aims to analyze the influence of capital, labor and social capital on productivity of farmers in Sukawati Subdistrict. This research was conducted in Sukawati Subdistrict covering the community working as farmer. The sample in this study amounted to 99 who all had jobs as farmers. This research use two analysis that is factor analysis which used to get factor score from sample and moderate regression analysis to know influence of capital and labor to farmer productivity, and to know influence of capital and labor to productivity with social capital as moderation variable. The result of analysis shows that capital and labor have positive and significant influence and social capital play a role in moderating the influence of capital and labor to productivity of farmers in Sukawati Subdistrict.

Keywords: capital, labor, social capital, moderation, productivity

PENDAHULUAN

Gianyar adalah sebuah kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Bali. Keanekaragaman seni, adat dan budaya yang masih tetap berkembang dan lestari hingga saat ini, menjadikan Kabupaten Gianyar dikenal sebagai daerah seni di Bali. Selain itu Kabupaten Gianyar juga memiliki banyak daerah tujuan wisata dan objek wisata yang menarik. Kolaborasi antara kentalnya budaya dan objek wisata yang dimiliki merupakan ciri khas Kabupaten Gianyar yang menjadikannya sebagai

salah satu daerah wisata tujuan utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Daya tarik pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar, menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai kabupaten yang sebagian besar perekonomiannya didominasi oleh sektor pariwisata, namun meskipun demikian sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor unggulan sekaligus sebagai sektor pendukung keberadaan pariwisata, yang salah satunya dikarenakan oleh adanya subak sebagai kearifan lokal yang masih lestari dengan sistem irigasi yang tetap hidup sebagai tatanan organisasi tradisional.

Sektor pertanian dikatakan sebagai salah satu sektor

yang ikut mendominasi perekonomian Kabupaten Gianyar dengan daya dukungnya yang cukup tinggi, terlihat pada sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana dari tujuh belas lapangan usaha, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki posisi kedua setelah lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum yang dimotori oleh sektor pariwisata. Kontribusi masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

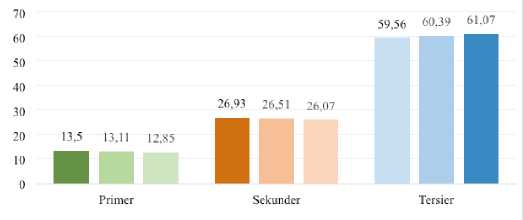

Grafik. 1 Persentase Sektor Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2015.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2016 (diolah)

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gianyar Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2013-2015.

|

No Lapangan Usaha |

2013 |

2014 |

2015 |

|

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |

1.804.395,00 |

1.870.783,39 |

1.949.996,30 |

|

2 Pertambangan dan Penggalian |

280.505,98 |

280.047,08 |

256.986,50 |

|

3 Industri dan Pengolahan |

1.640.968,44 |

1.793.255,66 |

1.928.535,60 |

|

4 Pengadaan Listrik dan Gas |

14.515,73 |

14.917,62 |

14.970,20 |

|

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang |

21.876,19 |

23.482,51 |

23.871,40 |

|

6 Konstruksi |

1.641.724,92 |

1.671.547,16 |

1.732.060,30 |

|

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |

1.027.760,99 |

1.104.118,75 |

1.189.094,40 |

|

8 Transportasi dan Pergudangan |

133.163,57 |

144.471,05 |

150.547,50 |

|

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |

2.713.859,33 |

2.899.290,16 |

3.106.769,30 |

|

10 Informasi dan Komunikasi |

977.032,73 |

1.047.158,59 |

1.149.421,70 |

|

11 Jasa Keuangan dan Asuransi |

546.922,62 |

600.078,07 |

635.393,00 |

|

12 Real Estat |

686.696,28 |

748.568,12 |

785.713,50 |

|

13 Jasa Perusahaan |

152.983,75 |

164.763,10 |

176.970,10 |

|

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |

766.275,28 |

850.280,85 |

919.456,30 |

|

15 Jasa Pendidikan |

306.949,68 |

340.205,87 |

371.284,90 |

|

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |

417.041,73 |

469.722,28 |

513.030,90 |

|

17 Jasa lainnya |

231.724,85 |

250.055,18 |

269.213,00 |

|

Produk Domestik Regional Bruto |

13.364.397,05 14.272.745,42 15.173.314,90 | ||

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2016

Dilihat dari persentase kontribusinya sebagai sektor primer dalam perekonomian, data menunjukkan bahwa pertanian sebagai sektor primer memiliki kontribusi terendah dengan tren yang terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier, dimana pada Grafik 1 tercatat bahwa pada tahun 2013 kontribusi sektor primer hanya sebesar 13,50 persen, dan turun menjadi 13,11 persen di tahun 2014, serta 12,85 persen di tahun 2015.

Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai sektor primer di Kabupaten Gianyar merupakan hal yang patut untuk dijadikan perhatian dikarenakan sektor pertanian merupakan sektor yang memegang

peranan penting, dimana secara konvensional peran tersebut terkait dengan fungsi menjaga gawang ketahanan pangan (food security), penyerap tenaga kerja, penghasil devisa, penyedia bahan baku industri, dan penjaga kelestarian lingkungan. Meskipun industri dalam jangka panjang akan menjadi engine of growth, tetapi besarnya jumlah penduduk yang hidup di sektor semi tradisional tersebut membuat pertanian sebagai medan juang yang tidak akan pernah berakhir (Hanafie, 2010:95).

Terkait dengan sektor pertanian sebagai penopang penyediaan pangan nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutut, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh willayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat (Kementrian Pertanian, 2014).

Sektor pertanian di Kabupaten Gianyar terdiri dari 5 (lima) subsektor, yaitu: subsektor tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada tahun 2015, khusus subsektor tanaman pangan dengan jenis komoditas padi, Kabupaten Gianyar memiliki tingkat produksi tertinggi kedua setelah Kabupaten Tabanan dan mampu mengungguli tujuh kabupaten lainnya.

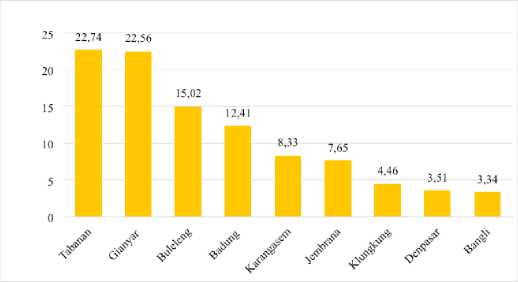

Grafik 2 Kontribusi Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015 (Persen).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Grafik 2, tercatat bahwa kontribusi tertinggi produksi padi di Provinsi Bali disumbangkan oleh Kabupaten Tabanan dengan angka 22,74 persen, yang kemudian di susul oleh Kabupaten Gianyar sebesar 22, 56 persen. Pencapaian sektor pertanian Kabupaten Gianyar sebagai daerah yang memiliki keunggulan pariwisata dalam menduduki posisi terbesar kedua dalam produksi pertanian khusus komoditas padi sawah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabanan sebagai zona nyaman pertanian, maka pencapaian di Kabupaten Gianyar merupakan hal yang membanggakan. Namun demikian, patut untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Gianyar mengingat dari tahun ke tahun kontribusi sektor primer di Kabupaten Gianyar sendiri terus mengalami penururnan yang kemungkinan berdampak pada munculnya ancaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar.

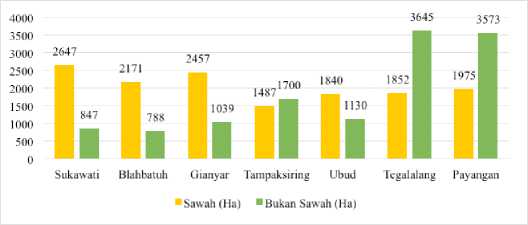

Secara administrasi Kabupaten Gianyar terdiri dari tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tampaksiring, Ubud, Tegalalang dan Payangan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Gianyar dibagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan bukan sawah. Luas lahan sawah di Kabupaten Gianyar pada tahun 2015 tercatat seluas 14.420 hektar, dengan luas sawah terluas berada di Kecamatan Sukawati.

Perbedaan luas lahan sawah dan bukan sawah di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini:

Grafik 3 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kabupaten Gianyar per Kecamatan Tahun 2015 (Ha)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, 2016

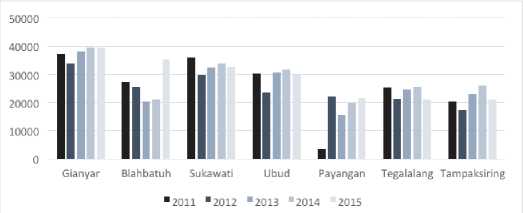

Kecamatan Sukawati sebagai kecamatan yang memiliki lahan sawah terluas tidak serta merta menjadikan Kecamatan Sukawati sebagai penyumbang produksi padi tertinggi di Kabupaten Gianyar. Dalam Grafik 4, tercatat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir

produksi padi tertinggi berada di Kecamatan Gianyar sedangkan Kecamatan Sukawati berada pada tingkat produksi yang lebih rendah dari Kecamatan Gianyar.

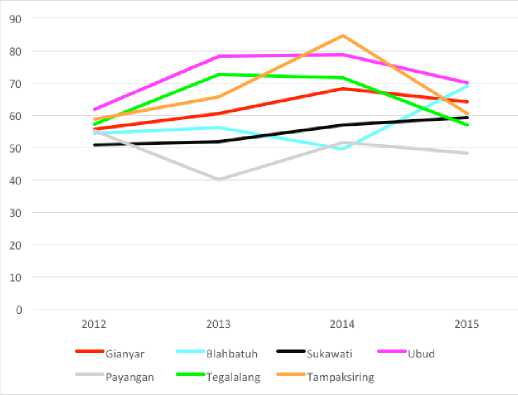

Dilihat dari segi produktivitasnya, Kecamatan Sukawati termasuk ke dalam kecamatan yang memiliki produktivitas padi yang masih di bawah kriteria produktivitas padi minimal Kabupaten Gianyar yaitu sebesar 60,2 Kw/Ha. Terlihat dalam Grafik 5 Kecamatan Sukawati sempat memiliki produktivitas padi paling

Grafik 4 Produksi Padi per Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2015 (Ton)

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, 2016

rendah diantara 7 (tujuh) kecamatan di tahun 2012 yaitu sebesar 50,7 Kw/Ha, dibandingkan dengan Kecamatan Ubud yang sempat mencapai angka produktivitas tertinggi di tahun 2012 yaitu sebesar 61,7 Kw/Ha. Dilihat dari pergerakan produktivitas dari tahun 2013 hingga 2015, grafik menunjukkan bahwa Kecamatan Sukawati terus mengalami peningkatan tercatat di tahun 2013 produktivitas padi di Kecamatan Sukawati meningkat menjadi 51,7 Kw/Ha, 56,8 Kw/Ha di tahun 2014, dan 59,2 Kw/Ha di tahun 2015. Namun, apabila dibandingkan dengan kecamatan lainnya, peningkatan produktivitas di Kecamatan Sukawati dapat dikatakan masih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Ubud yang sempat mencapai angka produktivitas sebesar

78,3 Kw/Ha di tahun 2013 dan 78,8 Kw/Ha di tahun 2014 serta kecamatan lainnya yang sempat melewati angka 60 Kw/Ha. Produktivitas padi di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Grafik 1.5 berikut:

Grafik 5 Produktivitas Padi di Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2015 ( Kw/Ha).

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, 2016

Menurut Bapak Nyoman Redana sebagai Penyuluh dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukawati dalam wawancaranya (2/12/2016), beliau mengatakan bahwa “masalah permodalan dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup merupakan permasalahan yang hingga kini masih dihadapi oleh para petani di Sukawati,

keterbatasan modal dan ketersediaan tenaga kerja dalam pengolahan lahan menyebabkan peningkatan dalam produktivitas merupakan hal yang tidak mudah. Meskipun saat ini sudah ada sistem tenaga kerja yang diupah, tidak serta merta membuat para petani secara penuh dalam memanfaatkan tenaga kerja upahan, mengingat bahwa hasil yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sebanding.”

Terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani, maka konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut (Syahra, 2003). Dalam kegiatan pertanian di Bali pada umumnya dan di Sukawati pada khususnya, para petani merupakan anggota dari suatu organisasi petani yang dikenal dengan subak. Menurut Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012, subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman ditingkat usaha tani pada masyarakat Bali yang bersifat sosiograris, religus, dan ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

Menurut Sutawan (2003) dalam Windia (2013), subak tidak hanya terbatas pada organisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, namun berkaitan erat pada produksi pangan, ekosistem lahan sawah beririgasi dan ritual keagamaan yang terkait dengan budidaya padi. Fungsi dan tugas yang dilakukan subak dapat berupa fungsi dan tugas internal dan eksternal. Secara internal, tugas utama yang harus dilaksanakan subak adalah (Pitana, 1997): (1) Pencarian dan distribusi air irigasi, (2) Operasi dan pemeliharaan fasilitas irigasi, (3) Mobilisasi sumber daya, (4) Penanganan persengketaan, (5) Kegiatan upacara atau ritual, sedangkan secara eksternal, subak merupakan lembaga agen pembagunan pertanian.

Subak sebagai lembaga agen pembangunan pertanian selama ini mewadahi para petani khususnya di Kecamatan Sukawati dalam membangun kerjasama, dalam menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan pertanian di lingkungannya. Hal ini merupakan cerminan bahwa subak sebagai wadah bagi para petani untuk berinteraksi antara satu individu dengan individu lain, maupun antara satu subak dengan subak lainnya dan dalam aktivitasnya subak sebagai suatu organisasi yang bersifat otonom dalam mengurus organisasinya sendiri, subak dapat menetapkan peraturan yang dikenal dengan sebutan awig-awig (aturan tertulis), sima (kebiasaan-kebiasaan yang sudah sejak lama dilaksanakan dalam aktivitas subak), dan perarem (aturan tidak tertulis). Di dalam awig-awig ini dimuat hal-hal ketentuan pokok, sedangkan hal yang lebih detail dimuat dalam perarem sebagai pelaksanaan awig-awig

subak, dimana awig- awig subak memuat tentang hak dan kewajiban dari warga subak serta memuat tentang sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiaban tersebut. Awig-awig inilah merupakan cerminan norma sosial yang dimiliki oleh subak.

Syahyuti (2008), bahwa modal sosial tercipta dari ratusan bahkan sampai ribuan interaksi antar orang setiap hari. Modal sosial merupakan fenomena yang tumbuh dari bawah, yang berasal dari orang-orang yang membentuk hubungan sosial dan jaringan yang didasarkan atas prinsip “...trust, mutualreciprocity, and norm of action”. Dimana norma melalui tradisi sejarah yang terbangun dari tata cara dan perilaku seseorang atau suatu kelompok masyarakat akan muncul modal sosial yang kuat dan dapat mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok. Norma-norma ini secara informal dapat mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya atau kelompok sehingga menimbulkan kepercayaan diantara sesamanya. Secara kriteria ekonomis atas dasar kepercayaan maka suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara produktif, efisien dan ekonomis (Yuliarmi, dkk. 2013).

Greve et al. (2010) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan untuk menjangkau orang lain, di dalam maupun di luar organisasi untuk memperoleh saran dan pemecahan masalah. Dimana modal sosial mempunyai keterkaitan dengan produktivitas dengan membantu para tenaga kerja terlibat dalam transfer pengetahuan dan mengarahkan ide-ide inovatif yang meningkatkan produktivitas (Delmas dan Sanja, 2013). Dalam penelitian Ariyanti (2008) yang meneliti pengaruh modal sosial terhadap produktivitas tenaga kerja di kebun teh PT. Pagilaran, Batang Jawa Tengah, menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di PT. Pagilaran. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kholifa (2016) yang bertujuan untuk meneliti pengaruh modal sosial terhadap produktivitas petani di Kecamatan Cilacap, juga menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap produktivitas petani.

Mengingat permasalahan terkait modal dan tenaga kerja yang dihadapi oleh para petani di Kecamatan Sukawati, sehingga diharapkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh petani mampu menjadi faktor yang dapat membantu peningkatan produktivitas disamping faktor-faktor ekonomi, karena modal sosial sebagai faktor produksi memainkan peran penting, oleh keberadaannya mampu meningkatkan produktivitas usaha dan efisiensi (Coleman, 1998 dalam Yuliarmi, dkk. 2013).

Hipotesisi penelitian ini adalah pertama, modal, tenaga kerja dan interaksi antara modal sosial dengan modal dan tenaga kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati,

Kabupaten Gianyar. Kedua, modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Ketiga, modal sosial memoderasi pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Subyek penelitian ini adalah petani padi di Kecamatan Sukawati. Jumlah populasi dalam penelitian ini sejumlah 7083 orang. Ditarik sampel sejumlah 99 orang dengan metode slovin dengan taraf signifikansi 10 persen. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling.

Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji realibilitas. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan koefisien korelasi yang diperoleh (r) diuji signifikansinya dengan membandingkan r tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka nomor pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Wijaya, 2011). Selain itu, uji validitas dilakukan dengan melihan nilai cronbach alpha. Wijaya (2011) mengemukakan bahwa jawaban seseorang akan cukup konsisten apabila nilai koefisien cronbach alpha antara 0,64-0,90.

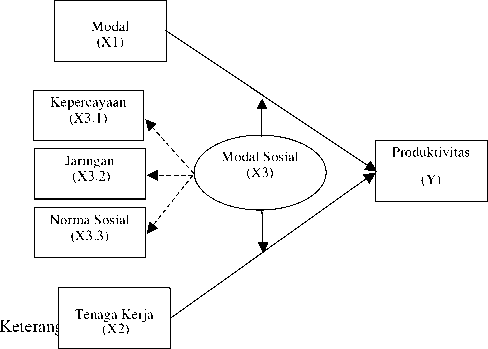

Dalam penelitian ini modal sosial merupakan variabel laten, dikatakan sebagai variabel laten disebabkan modal sosial terbentuk dari berapa komponen yang dalam penelitian ini terdiri dari kepercayaan, jaringan dan norma sosial. Ketiga komponen ini disebut sebagai variabel terukur (observeb variabel). Oleh karena variabel modal sosial merupakan variabel yang dibentuk oleh beberapa komponen, maka dalam peneilitian ini digunakan dua teknik analisis yaitu analisis faktor dan regresi moderasi.

Terkait metode analisis faktor, Sharma (1996:99) dan Agung (2003: V-14) mengemukakan bahwa salah satu tujuan digunakan analisis faktor adalah untuk mendapatkan ukuran (berupa skor) dari variabel laten berdasarkan beberapa variabel terukur. Analais faktor juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi struktur faktor yang dianalisis berdasarkan konsep atau teori. Senada dengan itu, Ghozali (2001:47) dan juga Jogiyanto (2005:128) mengatakan bahwa analisis faktor dapat dipakai mengukur validitas konstruk (construct validity) yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk.

Dalam analisis faktor, ukuran data yang disyaratkan adalah data berskala interval atau rasio, tetapi dapat juga

menggunakan variabel dummy (1 dan 0), sedangkan pengamatan dalam analisis faktor minimum 5 (lima) kali jumlah variabel dan lebih baik lagi jka sepuluh kali jumlah variabel (Hair,1998:99). Proses analisis faktor berdasarkan korelasi antar variabel, karena dalam analisis faktor akan dikelompokkan sejumlah variabel, maka seharusnya ada korelasi yang cukup kuat di antara variabel yang akan dikelompokkan. Jika suatu variabel berkorelasi lemah dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut sebaiknya dikeluarkan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji validitas konstruk dari analisis faktor adalah dengan melihat korelasi KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett’s test. Besarnya KMO minimal 0,5 dan jika nilai KMO di bawah 0,5 maka analisis faktor tidak bisa digunakan. Di samping itu, faktor yang dipertimbangkan bermakna adalah bilamana eigen value lebih besar dari satu (λ ≥ 1) dan varian kumulatifnya minimal 60 persen untuk penelitian-penelitian ilmu sosial (Hair, 1998:104).

Teknik analisis yang kedua yaitu analisis regresi moderasi yang digukan untuk mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja serta modal sosial sebagai variabel moderasi. Adapun model strukturalnya dapat dilihat pada Gambar 2.

: Indikator : Hubungan Langsung

: Variabel Laten : Hubungan Dimensional

Gambar 2 Diagram Jalur Hubungan antar Variabel Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Gianyar merupakan satu dari sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Secara astronomis Kabupaten Gianyar terletak diantara 80 18’48 - 80 38’58” Lintang Selatan, 115013’29– 1150 22’23” Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Gianyar yaitu, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klungkung,

sebelah selatan berbatasan dengan Kota Denpasar dan Selat Badung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung. Kabupaten Gianyar memiliki luas daratan 368 Km2 atau 36.800 Ha. Secara administrasi terdiri dari 7 Kecamatan, 6 Kelurahan, 64 Desa, 504 Banjar Dinas, 43 Lingkungan, 271 Desa Pekraman, dan 534 Sekeha Teruna. Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2015 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 495.100 orang, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 249.900 orang dan penduduk perempuan 245.200 orang.

Kecamatan Sukawati merupakan satu dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar yang mempunyai luas wilayah sebesar 55,02 km2 atau 14,95 persen dari luas Kabupaten Gianyar. Kecamatan Sukawati dikenal sebagai salah satu kawasan wisata dengan produk-produk kerajinan seni di Bali. Secara administrasi Kecamatan Sukawati terdiri dari 12 desa, yaitu Desa Batuan, Desa Batuan Kaler, Desa Batubulan, Desa Batubulan Kangin, Desa Celuk, Desa Guwang, Desa Ketewel, Desa Singapadu, Desa Singapadu Tengah, Desa Singapadu Kaler, dan Desa Sukawati. Jumlah penduduk di Kecamatan Sukawati berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah mencapai 119.400 jiwa, yang mana mayoritas adalah penganut Agama Hindu. Kecamatan Sukawati merupakan kecamatan dengan luas lahan pertanian hampir 26,93 km2, dengan curah hujan rata-rata 1.522 mm. Kecamatan Sukawati memproduksi bahan makanan (terutama padi) yang hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Tidak hanya jenis komoditas padi, Kecamatan Sukawati juga memiliki produksi komoditas jagung, kedelai, ubi kayu serta ubi jalar.

Karakteristik Responden

Petani sebagai sampel keseluruhan berjenis kelamin laki-laki. Apabila dilihat berdasarkan umur sekitar 35 persen petani sebagai responden memiliki umur 50 hingga 59 tahun. Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan terkahir SMA memiliki persentase paling tinggi yaitu 41 persen dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Klasifikasi responden berdasarkan jenis pekerjaan, sekitar 74 persen responden memiliki pekerjaan utama sebagai petani.

Hasil Pengujian Instrumen

Uji Validitas dan reliabilitas dilakukan dengan program SPSS. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas ditunjukan oleh Tabel 2 dan 3.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel

Modal Sosial (X3)

Koefisien Korelasi (r hitung)

r Kritis Simpulan

|

1 |

Kepercayaan (X3.1) |

0,842 |

0,197 |

Valid |

|

2 |

Jaringan (X3.2) |

0,841 |

0,197 |

Valid |

|

3 |

Norma Sosial (X3.3) |

0,808 |

0,197 |

Valid |

Sumber: data primer diolah, 2016

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Simpulan

Modal Sosial (X3) 0,774 Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2016

Analisis Faktor

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian digunakan analisis faktor untuk memperoleh skor faktor dari masing-masing variabel pembentuk dengan hasil yang tertera pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Nilai Validitas Konstruk

Nilai Validitas Cut-off Value

Hasil

|

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) |

≥ 0,50 |

0,696 |

|

X2 (Chi Square) |

Diharapkan besar |

77.927 |

|

Significance Probability |

≤ 0,05 |

000 |

|

Eigen value |

> 1,00 |

2,068 |

|

Varians Kumulatif |

≥ 60 persen |

68,925 persen |

|

Anti Image |

≥ 0,50 |

> 0,60 |

Sumber: data primer diolah, 2016

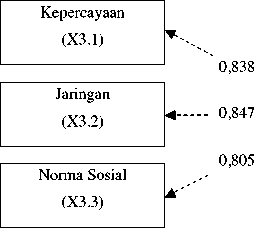

Dari hasil diatas maka dapat digambar nilai variabel pembentuk adalah sebagai berikut:

Varians Kumulatif (68,93 persen)

Gambar 3 Masing-masing Nilai Loading Faktor Variabel Terukur Modal Sosial

Menurut para ahli dalam bidang multivariat, nilai loading factor sebesar 0,55 telah dianggap signifikan dengan ukuran sampel 100 responden pada level signifikansi . Berdasarkan hal tersebut, dalam interpretasi seluruh loading faktor akan dianggap signifikan jika nilainya ≥ 0,55. Berdasarkan Gambar 3 diatas terlihat bahwa variabel jaringan (X3.2) mempunyai nilai loading factor tertinggi yaitu sebesar 0,847. Menurut pedoman pada Tabel 3.3, nilai telah dianggap signifikan karena lebih besar dari 0,55. Untuk variabel kepercayaan (X3.1) dan norma sosial (X3.3) masing-masing mempunyai nilai loading factor sebesar 0,838 dan 0,805 dimana menurut pedoman, nilai ini

juga telah dianggap signifikan karena lebih besar dari 0,55, serta varians kumulatif sebesar 68,93 persen. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa 68,93 persen modal sosial dbentuk oleh kepercayaan, jaringan dan norma sosial, yang mana variabel jaringan keluar sebagai pembentuk terbesar, yang kemudian disusul oleh kepercayaan dan norma sosial.

Uji MRA (Moderated Regression Analysis)

Setelah dilakukan analisis faktor guna mendapatkan skor faktor, maka selanjutnya dilakukan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis) dengan meregresi variabel produktivitas, modal, tenaga kerja serta skor faktor dari modal sosial yang sebelumnya telah didapatkan melalui analisis faktor untuk memperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel. Analisis regresi moderasi pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS, dengan hasil pengolahan tertera pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Pengolahan Data dengan SPSS

Coefficientsa

|

Model |

Unstandardized Coefficients |

Standardized Coefficients |

t |

Sig. | ||

|

B |

Std. |

Error |

Beta | |||

|

1 (Constant) |

30.100 |

.450 |

66.836 |

.000 | ||

|

X1 |

.210 |

.103 |

.241 |

2.037 |

.044 | |

|

X2 |

.560 |

.169 |

.297 |

3.315 |

.001 | |

|

X1X3 |

.076 |

.027 |

.315 |

2.756 |

.007 | |

|

X2X3 |

.099 |

.039 |

.239 |

2.530 |

.013 | |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari hasil analisis regresi moderasi pada Tabel 4.10 dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

Ŷ= 0,241X1+0,297X2+0,315X1 X3+0,239X2 X3

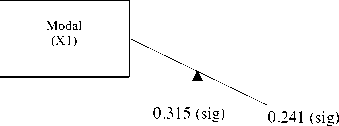

Persamaan di atas menunjukkan hubungan antara variabel modal, tenaga kerja serta interaksi antara modal sosial dengan modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani, yang dapat digambarkan seperti Gambar 4 berikut:

_______1_______

Modal Sosial (X3)

Produktivitas

(Y)

0.297 (sig)

0.239 (sig)

Tenaga Kerja (X2)

Gambar 4 Nilai Koefisien Regresi Masing-masing Variabel

Hasil Uji Signifikansi dan Pembahasan Hasil Penelitian

-

1. Hasil Uji Signifikansi

-

a. Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil output SPSS pada hasil uji simultan diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel Modal (X1), Tenaga Kerja (X2) dan Interaksi antara Modal Sosial dengan Modal (X1X3) serta Modal Sosial dengan Tenaga Kerja (X2X3) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Petani (Y) di Kecamatan Sukawati. Hal ini dibuktikan dari menunjukan angka sebesar 1226,977 lebih besar dari pada derajat bebas 3 : 120 dengan tingkat signifikansi 5 persen yaitu sebesar 2,68.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial variabel Modal (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Petani (Y) di Kecamatan Sukawati. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel Modal sebesar 2,037 sedangkan pada derajat bebas 120 sebesar 1,658 lebih kecil dari dan signifikansi sebesar 0,044. Koefisien regresi parsial dari Modal (X1) sebesar 0,241 yang berarti bahwa setiap kenaikan modal, maka akan diikuti dengan peningkatan produktivitas petani dengan asumsi variabel lain konstan.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Fazriyan, dkk (2013), yang menyatakan bahwa modal dan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mempengaruhi produktivitas pertanian. Ketersediaan jumlah modal dan jumlah tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam produksi usaha tani akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Selain ketersediaan dan pemanfatan jumlah tenaga kerja yang tepat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winarni (2011) menyatakan bahwa, peningkatan level modal sosial juga sangat diperlukan dalam peningkatan produktivitas usaha tani, semua dimensi modal sosial harus ditumbuhkembangkan secara bersamaan dan simultan di suatu wilayah.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial variabel Tenaga Kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Petani (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel tenaga kerja sebesar 3,315 sedangkan pada derajat bebas 120 sebesar 1,658 lebih kecil dari dan signifikansi sebesar 0,001. Koefisen regresi parsial dari variabel Tenaga Kerja sebesar 0,297 yang berarti bahwa setiap penambahan jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan produktivitas petani dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Penelitian yang dilakukan oleh Murdiantoro (2011) menyatakan bahwa modal merupakan

salah satu faktor yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi produksi padi di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, modal yang tersedia dalam jumlah memadai sesuai dengan kebutuhan dari kapasitas lahan akan memberikan kemudahan para petani dalam menyediakan sarana produksi, baik berupa bibit maupun alat produksi yang berpengaruh pada tingkat hasil yang diterima dimana hasil yang diterima nanti akan menentukan produktivitas usaha tani.

-

3) Peran Modal Sosial dalam Memoderasi Hubungan antara Modal dan Tenaga Kerja terhadap Produktivitas.

Masuknya modal sosial sebagai variabel moderasi bagi pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani mendapatkan hasil positif dan signifikan yang ditunjukkan oleh nilai masing-masing interaksi antara modal sosial dengan modal (X1X3) dan modal sosial dengan tenaga kerja (X2X3) sebesar 2,756 dan 2,530 dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,007 dan 0,013 dimana kedua nilai signifikansi adalah lebih kecil dari level of significance sebesar 0,05 (). Dengan nilai regresi variabel modal dan tenaga kerja yang positif, dibarengi dengan haasil regresi perkalian antar variabel yaitu modal sosial dengan modal dan tenaga kerja atau regresi moderasi yang positif, maka dapat dikatakan bahwa meningkatnya kualitas modal sosial namun dengan modal dan tenaga kerja yang sama dapat meningkatkan produktivitas petani.

Peningkatan produktivitas petani yang dipengaruhi oleh peningkatan kualitas modal sosial tidak terlepas dari tiga hal penting seperti hal yang telah dijelaskan diawal yaitu kepercayaan, jaringan dan norma sosial. Kepercayaan petani dalam hal ini diantaraya kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan kedalam upacara-upacara terkait dengan berjalannya proses pertanian salah satunya ialah mebiyukukung, kepercayaan antarsesama yang diwujudkan dengan rasa saling percaya dalam meminjamkan alat-alat produksi, maupun kepercayaan petani untuk tetap menjaga lingkungan dikarenakan lingkungan merupakan elemen penting dalam berjalannya suatu kehidupan.

Selain tingkat kepercayaan, jaringan yang dimiliki oleh para petani juga merupakan komponen penting dalam melihat kondisi atau tingkat modal sosial yang dimiliki. Suatu jaringan yang terbentuk di dalam kelompok tani pada dasarnya adalah didasarkan atas adanya suatu kepentingan dari masing-masing petani yang dilakukan dengan cara berinteraksi untuk menciptakan suatu ikatan atau hubungan yang bertujuan untuk mempermudah perolehan informasi. Jaringan yang dibentuk oleh petani dalam aktivitas pertanian tidak terlepas akan keterkaitannya dengan input dan output pertanian para petani. Pembentukan jaringan yang memiliki hubungan dengan input dalam

usaha pertanian diwujudkan dalam dibangunnya suatu jaringan antara sesama petani di dalam maupun di luar subak serta dibangunnya suatu hubungan yang baik oleh petani dengan asosiasi lain seperti halnya pedagang penyedia sarana produksi pertanian.Jaringan terkait output atau pemasaran hasil pertanian itu sendiri dilakukan dengan membangun jaringan baik dengan sesama petani untuk memperoleh informasi pemasaran maupun langsung dengan para pembeli hasil pertanian.

Hal terakhir sebagai komponen penting dalam pengingkatan modal sosial yang dimiliki para petani adalah ketaatan para petani sebagai anggota atau warga subak dalam menaati norma-norma sosial yang berlaku. Cerminan norma sosial yang dimiliki oleh para petani sebagai anggota subak dikenal dengan nama awig-awig. Awig-awig sebagai cerminan norma sosial yang dimiliki oleh petani berfungsi sebagai pengatur dan perangkum seluruh kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh petani yang juga memiliki fungsi penting dalam meredam konflik yang terjadi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kondusifnya aktivitas petani dalam berproduksi.

Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Dari hasil pengolahan data SPSS, dapat dilihat nilai R-square adalah sebesar 0.981 atau sebesar 98,1 persen. Hal tersebut berarti 98,1 persen variasi (naik turunnya) produktivitas petani di Kecamatan Sukawati dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) modal, tenaga kerja dan pengaruh tidak langsung dari modal sosial, sedangkan 0,9 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama: Secara simultan variabel Modal, Tenaga Kerja, dan Modal Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Petani di Kecamatan Sukawati. Kedua: Secara parsial variabel Modal dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Petani. Ketiga: Modal sosial secara positif dan signifikan memoderasi pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap produktivitas petani, yang berarti bahwa dengan meningkatnya kualitas modal sosial namun dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang sama dapat meningkatkan produktivitas petani.

Saran

Perlu adanya perhatian terhadap pemanfaatan faktor produksi modal dan tenaga kerja yang tepat dalam proses produksi pertanian agar dapat mencapai produktivitas optimal. Selain itu perlu adanya

penguatan modal sosial petani dengan selalu memupuk kepercayaan yang baik antarsesama, membangun jaringan yang lebih luas serta menumbuhkan rasa malu untuk melanggar morma-norma yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan kerjasama yang baik untuk dapat meningkatkan produktivitas.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar. 2015. Gianyar Dalam Angka.

_______. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. Bali Dalam Angka

_______.Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar. 2015.

Kecamatan Dalam Angka.

_______. Kementrian Pertannian Republik Indonesia. 2014 Adiningsih, Sri dan Kadarusman. 2007. Teori Ekonomi

Mikro: Edisi Kedua. Yogyakarta:BPFE.

Ariyanti, Zita Kusuma. 2008. Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus PT. Pagilaran, batang, jawa Tengah. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Bhattasali, Mr, dan Mrs. Bhattasali. 1972. Productivity and Economic Development. Hong Kong: Asian Productivity Organization.

Budhi, Made Kembar Sri. 2009. Teori Ekonomi Mikro. Denpasar: Udayana University Press.

Coleman. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal od Sociology, 94,95-120.

Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Ekonomi. rev. Ed. Jakarta: Kencana.

Daniel, M. 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: Bumi Aksara.

Delmas, Magali dan Sanja Pekovic. 2013. The Enganged Organization: Human Capital, Social Capital, Green Capital and Labor Productivity. Research of University of California, Los Angeles and Dauphine, Paris.

Deriyarso, Irvan. 2014. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Evenson, R.E. and C.E. Pray. 1991. Research and Productivity in Asian Agriculture. Ithaca: Cornell University Press.

Fazriyan, Djoni Hartono, dan Agni Alam Awirya. 2013. Determinan Produktivitas Lahan pertanian Subsektor Tanaman Pangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, 110-125.

Ghozali, Imam. 2001. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_______. 2006. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ke 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Goodwin, Neva. R. 2003. Five Kinds of Capital: Useful Concepts for Sustainable Development. Global

Development and Emvironment Institute Working Paper, No. 03-07. Tufts University.

Grootaert, Christiaan dan Thiery van Bastelaer. 2001. Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative. Working Paper, No. 24.

Grootaert, Christiaan., Deepa Narayan, Veronica Nyham Jones, dan Michael Wolcock. 2004. Measuring Social Capital (An Integrated Questionnaire). World Bank Working Paper, No. 18. Washington, D.C

Gujarati, Damodar. 2007. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.

Hafidh, Muhammad. 2009. Pengaruh Tenaga Kerja, Modal dan Luas Lahan terhadap Produksi Usaha Tani. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Hair, Joseph F., Ronald L Tatham, Rolph E Anderson, William Black. 1998. Multivariate Data Analysis. Publisher: Prentice Hall

Hanafie, Rita. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Yogyakarta: C.V Andi.

Hasbullah, J. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: Mr. United States.

Jankauskas, Vidmantas dan Janina Seputiene. 2007. The Relation Between Social Capital, Governance and Economic Performance in Europe. Vol III, No.3, 131138.

Jogiyanto. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi (Pendekatan Terstruktur, Teori, dan Aplikasi Bisnis). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Kamarni, Neng. 2012. Analisis Modal Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). Penelitian Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

Kartasapoetra, A.G. 1988. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Jakarta: Bina Aksara.

Kholifa, Nurul. 2016. Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Petani (Studi Kasus di KecamatanCilacap Utara, Kabupaten Cilacap). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. XIV, No. 2: 90-97.

Lorenze, R.P. 2011. Perseverance In The Face of Change Resilience Assessment of Balinese Irrigated Rice Cultivation. A thesis submitted for the Degree of Doctor of Phylosophy of the Australian National University. Resource Management In Asia-Pasific Program

Crawford School of Economics and Government College of Asia and The Pasific. The Australian University.

Mahadi, Made. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Subak Jadi, Kecamatan Kediri, Tabanan). Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Mankiw, N. Gregory. 2003. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga

Martaningsih. 2012. Pelestarian Subak dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal Menuju Ketahanan Pangan dan Hayati. Jurnal Bumi Lestari, Vol. 12, No. 2.

Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3S.

Murdiantoro, Bayu. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Desa Pulorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.

Nasution, Rusdiah. 2008. Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nenas (Studi Kasus: Desa Purba Tua Baru, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun). Skripsi S1 Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Nugraha Ardi. 2011. Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendapatan, dan Sikap Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Pengusaha Industri. Skripsi Sarjana Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta.

Nugraha. Setiawan 2007. Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran.

Pitana, I Gede. 1997. Origin Groups, Status and Identity in Contemporary Bali. Tesis. The Australian University

Putnam, R. 2000. Bowling alone: The collapseand revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

R Lawang, MZ. 2005. Capital Social dalam Perspektif Sosiologi (Suatu Pengantar). Jakarta: Fisip UI Press Jakarta.

Ritzer, George. 1992. Sociological Theory: Third Edition. United states: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Riyanto, Bambang. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE

Rosyidi, Suherman. 2004. Pengantar Teori Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro. Surabaya: Rajawali Pers.

Samuelson. dkk. 1999. Mikro Ekonomi: Edisi Keempatbelas. Jakarta: Erlangga.

Setiadi, Elly. M dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta, dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya). Bandung: Kencana.

Sharma, S. 1996. Applied Multivariate Techniques. John

Wiley & Sons, New- York Inc.

Simanjuntak, Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Siringo, Hedhi Berlina dan Murni Daulay. 2013. Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian dan Impor Beras di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No.8.

Shirta, Nyoman. 2008. Subak (Konsep Pertanian Religius) Perspektif Hukum, Budaya dan Agama Hindu. Surabaya:Paramita.

Soekartawi, John L. Dillon, dan J. Brian Hardaker. 1984. Ilmu Usaha Tani & Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Jakarta: UI-Press.

Soekartawi. 1991. Agribisnis. Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilowati, Etty., Dyah Rini Indriyani, dan Widiyanto. 2004. Model Corporate Social Responsibiity dalam Program Pemberdayaan Petani Holtikultura. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

Soleman B, Taneko. 1984. Struktur dan Proses Sosial (Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan). Jakarta: CV. Rajawali.

Sugiharso., N Haidy A. Pasay, dan I Gusti Ngurah Agung. 2008. Teori Ekonomi Mikro: Suatu Analisis Produksi Terapan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, CV.

_______, 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, CV.

_______, 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, CV.

_______, 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta, CV

Sudarmanto, 2010. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor. Ghalia Indonsia.

Suratiyah, Ken. 2006. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya.

Suyana Utama, Made. 2014. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Edisi Kedelapan. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Udayana.

Syahra, Rusydi. 2003. Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 5, No. 1.

Syahyuti. 2003. Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Forum Penelitian

Agroekonomi. Vol. 26, No. 1.

Tambunan, Tulus 2003. Perkembangan Sektor Pertanian

di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tambunan, Tulus TH. DR, 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting, Penerbit Salemba Empat Tahun 2002, h:61.

Tarigan, Herlina., Arya H. Dharmawan, SMP Tjondronegoro, dan Kedi Suradisastra. 2013. Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho Tabanan, Bali. Penelitian, Institut Pertanian Bogor. Jurnal Agro Ekonomi Vol. 31, No. 2, 143:159

Uslaner, E.M. 1999. Democracy and Social Capital, in Mark E. Warren (ed)., Democracy and Trust. Cambridge University Press.

Widodo, Kunto. 2015. Analisis Pengaruh Modal Sosial terhadap Produktivitas Lahan Jagung (Studi Kasus: Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Winarni, Irma. 2011. Keterkaitan Antara Modal Sosial dengan Produktivitas pada Sentra Bawang Merah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Tesis. Program

Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Windia, Wayan., I Putu Sony Aryawan, Putu Udayani

Wijayanti. 2013. Peranan Subak dalam Aktivitas Pertanian Padi Sawah (Kasus di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). Penelitian Program Studi Agribisniss, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar. Vol. 2, No. 1.

Wirawan, Nata. 2002. Statistik 2 (Statistik Inferensia). Edisi Kedua. Denpasar: Keraras Emas.

Yuliarmi, Ni Nyoman., A.A.I.N Marhaeni, I.A.N.Saskara, Sudarsana Arka, dan Ni L. P. Wiagustini. 2013. Keberdayaan Industri Kerajinan Rumah Tangga untuk Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali (Ditinjau dari Aspek Modal Sosial dan Peran Lembaga Adat). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Piramida, Vol. IX, No. 1 : 33-34.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. Ekonomi Kelembagaan (Paradigma, Teori, dan Kebijakan). Jakarta: Erlangga.

Zulham, 2012. Strategi Peningkatan Produktivitas Petani Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Zuriani. 2013. Analisis Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara. Vol. 4, No. 1. Studi Agribisnis Universitas Malikusalleh.

Volume XIII No. 2 Desember 2017

107

Discussion and feedback