Sistem Pertahanan pada Kawasan Desa Bali Aga di Kabupaten Karangasem

on

JURNAL ARSITEKTUR LANSEKAP

ISSN: 2442-5508

VOL. 9, NO. 2, OKTOBER 2023

Sistem Pertahanan pada Kawasan Desa Bali Aga di Kabupaten Karangasem

Ni Made Swanendri1, I Gusti Agung Bagus Suryada1*

1. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar Indonesia

*E-mail: suryada@unud.ac.id

Abstract

Defense System in the Bali Aga Village Area in Karangasem Regency. The defense system is one of the important things in settlements. Oscar Newman has developed the concept of defensible space, which is a defense concept to improve the quality of residential environments. The Bali Aga people still carry out their traditions, both in terms of customs and in living. Many of the characteristics of the Bali Aga settlements are still clearly visible, because the traditional concepts are still adhered to by most of the people. Aspects of the concept of defense in Bali Aga settlements have not been disclosed much. The disclosure of the concept of defense in the Bali Aga settlement is expected to add references to improve the quality of settlements. This research was conducted in three Bali Aga settlements, namely Timbrah Village, Asak Village, and Bungaya Village, in Karangasem Regency. This village was chosen because it has a location that is close together and has many similarities, in terms of customs and geographical conditions. This research uses a qualitative approach. Data collection was carried out by means of literature studies, observations, and in-depth interviews. Descriptive data were analyzed by content analysis. The results of the study show that the concept related to the defense system in living is seen in spatial organizations that emphasize the occurrence of natural surveillance. The concept of defense is also in the form of establishing boundaries in the yard of the house, and limiting access. Communal space is the center of the area, emphasizing the concept of openness to facilitate control over the behavior of the community and outsiders.

Keywords: defense system, settlement, Bali Aga

Rumah dan permukiman merupakan salah satu wadah bagi manusia untuk melaksanakan aktifitas dalam kehidupannya. Pertahanan (keamanan) merupakan aspek penting bagi manusia dalam melakukan aktifitas baik aktifitas yang bersifat individual maupun aktifitas yang bersifat sosial. Newman (1972) mengembangkan konsep defensible space yang dilatar belakangi oleh tingginya tingkat kriminalitas kota, dengan cara peningkatan karakteristik lingkungan. Karakteristik fisik permukiman yang terdiri dari tata guna lahan, desain dan pola jalan, serta tipe dan bentuk bangunan didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan, dan meningkatkan kemungkinan warga untuk mengontrol lingkungannya. Pada sebagian permukiman tradisional nusantara sistem keamanan dapat dikenali lewat representasi elemen-elemen fisik permukiman seperti adanya pintu gerbang, pagar/dinding, namun pada bagian yang lain elemen fisik tidak ditemukan misalnya pada pembedaan antara ruang publik dan privat. Permukiman Bali Aga memiliki karakteristik yang khas dan pola-pola tertentu seperti hirarki tempat (sakral-profan), pola sirkulasi, dan orientasi. Pengetahuan tradisional masih banyak yang belum terdokumentasi dan masih berupa tradisi masyarakat. Permukiman Bali Aga yang memiliki tradisi yang kuat memiliki potensi yang belum terungkap berkaitan dengan sistem pertahanan dalam bermukim.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan bahwa: (1) Kawasan permukiman adalah lingkungan hidup diluar kawasan lindung berupa perdesaan maupun perkotaan yang berfungsi untuk lingkungan hunian dan tempat beraktifitas untuk kelangsungan hidup; (2) Lingkungan hunian terdiri dari lebih dari satu satuan permukiman yang merupakan bagian dari kawasan permukiman; (3) Permukiman terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prarana, utilitas umum, dan penunjang kegiatan lainnya, dan merupakan bagian dari lingkungan hunian.

Memahami rumah dan permukiman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah dan permukiman akan saling mempengaruhi, bahkan rumah dan permukiman juga saling mempengaruhi terhadap lingkungan dan bentang alam. Bentuk rumah dipengaruhi oleh faktor primer berupa sosial budaya dan faktor

sekunder berupa iklim, teknologi, metode konstruksi dan ketersediaan bahan (Rapopot, 1969). Altman (1989) juga mengungkapkan hubungan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungannya berupa: (1) Hubungan manusia dengan lingkungan alamiah (iklim, tofografi, hewan, tumbuhan); (2) Orientasi manusia terhadap lingkungan yang berupa agama, kosmologi, aturan-aturan, nilai-nilai; (3) Perilaku dalam lingkungan berupa kebutuhan akan privasi, ruang pribadi, teritorialitas; (4) Manusia memiliki pemahaman terhadap lingkungan seperti ingatan, penandaan, penilaian, persepsi, penilaian.

Lingkungan permukiman adat di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari empat hal yaitu: (1) Sistem budaya yang merupakan kesatuan gagasan yang saling terkait yang berwujud adat-istiadat; (2) Sistem sosial yang merupakan kesatuan aktifitas manusia dalam berinteraksi dalam pola tertentu berdasarkan suatu adat tata kelakuan; (3) Sistem kepribadian yang merupakan karakteristik indvidu maupun masyarakat yang berlangsung konsisten dan memberikan identitas khusus, yang dapat berupa pola pikir, hubungan inter personal, sistem nilai, sikap, dan norma hidup; (4) Sistem organik berupa dorongan psikologi, berbagai kebutuhan individu maupun masyarakat untuk mencapai kepuasan yang biasanya berwujud simbolik dan membentuk persepsi posistif maupun negatif (Ronald, 2005).

Menurut Patra (1992) aspek sosial budaya pada perumahan adat Bali meliputi aspek nilai budaya, kepercayaan, satus dan stratifikasi sosial secara adat. Azas harmonis merupakan pandangan hidup orang Bali, yang diwujudkan melalui keselarasan manusia (mikro kosmos/bhuana alit) dengan alam semesta (makro kosmos/bhunana agung). Disamping keselarasan antara manusia dengan alam semesta juga diharapkan tercapai keselarsan antara kekuatan positif (dewa) dan negatif (bhuta). Konsepsi orang Bali terhadap alam semesta juga berupa konsep tri loka yaitu semesta terdiri dari tiga bagian (bhur, bwah, swah). Pada manusia pandangan ini setara dengan tri angga (kepala, badan, kaki). Pada Pola perumahan tradisional Bali diselaraskan dalam struktur bangunan, struktur pekarangan, dan pola permukiman. Hubungan antara makrokosmos dan mirokosmos ini juga ada pada konsep rumah Jawa. Ronald (2005) menguraikan bahwa pada konsep rumah Jawa alam semesta adalah makrokosmos dan kehidupan manusia adalah mikrokosmos, aspek keruangan (spasial) dalam rumah ditentukan oleh tingkatan, tata letak, orientasi, besaran ruang, dan keterbukaan.

Istilah Bali Aga atau Bali Mula ditujukan untuk desa-desa di Bali yang berada di pegunungan, sedangkan desa-desa yang berada di dataran disebut dengan Desa Apanaga (Schaaremann, 1986). Desa adat di Bali juga diklasifikasikan menjadi Desa Bali Aga, Desa Apanaga, dan Desa Anyar (Swellengerebel, 1960; Danandjaja, 1980; MPLA, 1991; dan Reuter, 2005 dalam Suacana (2011). Secara lebih spesifik Desa Bali Aga adalah desa adat yang menganut tradisi pra Majapahit atau tradisi yang berkembang sekitar tahun 1800-1343 Masehi, yaitu tradisi sebelum adanya pengaruh agama Hindu dari Majapahit (Danandjaja, 1980 dalam Suacana (2011). Tradisi masyarakat desa Bali Aga didominasi oleh ciri-ciri kebudayaan pra Hindu seperti: sistem ekonomi terfokus pada pertanian, stratifikasi sosial sederhana, bangunan rumah berbahan kayu dan bambu, kerajinan besi, perunggu, tenun dan celup, sistem pura berhubungan dengan wilayah dan keluarga dengan sistem ritual yang kompleks, kesusastraan lisan dengan Bahasa lokal, tidak dikenal adanya sistem kasta.

Rumah dan perumahan pada dasarnya merupakan sesuatu yang diadakan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi penghuninya, yang dapat dilakukan dengan hal-hal yang bersifat fisik maupun non fisik. Pada beberapa permukiman tradisional di Indonesia strategi sistem pertahanan permukiman dapat dikenali dengan mudah melalui unsur-unsur fisik permukiman berupa pintu gerbang, dinding, pagar, namun pada beberapa permukiman lain elemen-elemen ini tidak tampak. Di Pulau Sumba Kampung adat umumnya berada pada tempat yang tinggi dikelilingi oleh hutan. Tempat yang tinggi memudahkan masyarakat mengawasi lingkungan sekitar, hutan di sekitar permukiman memberikan perlindungan terhadap kawasan permukiman. Pada beberapa desa terdapat pagar sebagai elemen pertahanan dan batas teritori (Kusumawati et al., 2014). Pada beberapa permukiman tradisional terdapat ruang-ruang yang bersifat umum, ruang peralihan dan ruang privat. Ruang peralihan berfungsi sebagai pengikat antara ruang publik dan ruang privat. Ruang-ruang peralihan ini banyak digunakan untuk aktivitas bersama bagi masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Berkembangnya pola kehidupan individualistik mengakibatkan ruang-ruang peralihan ini semakin menghilang, sebagian menjadi ruang ruang privat yang makin tertutup dengan alasan keamanan (Pangarsa, 2006). Terkait dengan sistem keamanan, berkembang istilah arsitektur pertahanan yang didasari

oleh teori-teori tentang ruang pertahanan. Hal-hal yang berkaitan dengan ruang pertahanan meliputi penguasaan dan cara-cara perorganisasian ruang, kontrol, batas, dan tanda (pertahanan fisik), juga dilakukan perencanaan terhadap interaksi sosial (pertahanan sosial). Salah satu contoh sistem pertahanan pada permukiman tradisional yaitu arsitektur Bale Banjar. Tradisi sistem pertahanan (keamanan) Bale Banjar terdiri dari: (1) Arsitektur pertahanan situasional yang tercermin melalui aspek fisik seperti site dan image; (2) Arsitektur pertahanan sosial yang tercermin melalui aspek non fisik yaitu fungsi bangunan (Christina, 2014).

Pada permukiman urban kondisi lingkungan memiliki peran yang penting dalam mengurangi tidak kejahatan. Konsep defensible space merupakan salah satu pendekatan pertahanan permukiman dengan merancang ruang yang meminimalkan kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, seperti merancang lay out dan site plan yang memungkinkan penghuninya dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungannya. Perancangan lingkungan meliputi: tata guna lahan, pola jalan, bentuk dan tipe bangunan (Newman, 1972; Greenberg, Rohe, & Williams, 1982)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf (2004), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapan suatu keadaan atau melihat objek dalam suatu konteks, pemahaman tentang suatu persoalan, ataupun menemukan makna. Rancangan penelitian ini merupakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta-fakta pada suatu populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 1997).

Lokasi penelitian adalah di Desa Timbrah, Desa Asak dan Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem Bali. Desa ini dipilih karena merupakan desa Bali Aga yang memiliki kekhasan dalam adat istiadat dan struktur keruangan (spasial). Ketiga desa ini dipilih juga karena ketiga desa ini terletak saling bersebelahan dan terletak pada satu jalur jalan (jalur Perasi-Bebandem). Desa Timbrah merupakan desa yang terletak pada posisi paling selatan, yang memiliki kedudukan paling rendah dari permukaan laut, di sebelah utaranya Desa Asak pada posisi yang lebih tinggi, dan paling utara adalah Desa Bungaya dengan posisi paling tinggi. Ketiga desa ini dilalui oleh jalan jalur Perasi-Bebandem dengan posisi desa berdampingan antara ketiga desa, sehingga faktor-faktor georafisnya memiliki kemiripan. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

(google earth, dimodifikasi, 2023)

Penelitian ini bertolak dari kondisi existing desa-desa objek penelitian, penentuan sumber informasi dilakukan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan terkait dengan penggalian informasi mengenai pola spasial. Sumber informasi ditentukan secara purposive yaitu terdiri dari penglingsir desa, kelihan adat, kelihan pauman, dan jero buyut sebagai sumber informasi. Snowball sampling dilakukan untuk mencapai tujuan khusus penelitian, diawali dari satu informan yang akan mengarahkan kepada informan berikutnya sampai benar-benar diketahui informasi yang diperlukan dan sesuai dengan

konteksnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, observasi, wawancara, dan melakukan triangulasi dengan beberapa sumber yang berbeda untuk suatu informasi. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data dengan memverifikasi relevansi data. Data-data deskripsi akan dinalisis sesuai dengan isinya (content analysis).

Desa adat Timbrah dan Desa Adat Asak berada pada wilayah Desa Dinas Pretima Kecamatan Karangasem, sedangkan Desa Adat Bungaya meliputi Desa Dinas Bungaya dan Desa Dinas Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem. Ketiga desa adat ini digolongkan ke dalam desa Bali Aga karena keunikan yang dimiliki terkait dengan adat istiadat dan tatanan kehidupannya. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan dalam penggolongan ketiga desa adat ini ke Dalam Besa Bali Aga adalah: terdapat peninggalan instrumen selonding dan pelinggih untuk memuja Ida Betara Bagus Selonding (di Desa Asak dan Desa Bungaya), struktur kepengurusan seperti desa-desa Bali Aga lainnya, adanya tradisi medeha dan meteruna, adanya tatanan busana tertentu, terdapat aci (ritual) yaitu ngusaba sumbu yang dilaksanakan setahun sekali, meskipun prosesinya dilaksanakan menurut dresta (norma) masing-masing dan waktu yang berbeda.

-

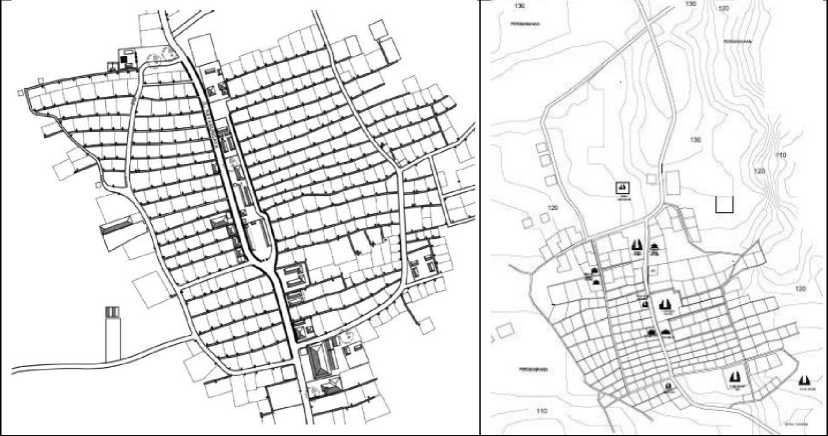

3.1 Struktur Spasial pada Permukiman

Desa Timbrah, desa Asak dan Desa Bungaya ini dilalui oleh jalur jalan Perasi-Bebandem, yang berada di tengah-tengah desa. Jalan ini membentang di sebelah pusat ketiga desa. Pada masing-masing pusat desa tersebut terdapat fasilitas-fasilitas komunal utama antara lain Bale Agung, pura-pura inti, Bale Patemon (bale banjar) untuk desa Timbrah dan Asak. Pada pusat Desa Bungaya terdapat Pura Bale Agung dan Pura Puseh. Fasilitas komunal untuk Desa Asak dan Desa Timbrah terdapat tepat di tengah-tengah desa (lihat gambar 2 dan gambar 3), yang memberikan kesan kuat bahwa ruang tersebut sebagai inti/pusat kawasan desa. Secara umum kedua desa ini memiliki pola linier yaitu terdapat ruang komunal di tengah desa, dari ruang komunal ini terdapat jalur sirkulasi menuju persil pekarangan berbentuk jalan (gang) yang lebih kecil dari jalan pada fasilitas komunal. Pada desa Timbrah persil pekarangan berada pada satu sisi gang saja, jadi tidak terdapat persil pekarangan yang berhadapan. Pada Desa Asak persil pekarangan berada pada kedua sisi gang sehingga terdapat persil pekarangan yang berhadapan.

Gambar 2. Pola Desa Timbrah Gambar 3. Pola Desa Asak

(Swanendri dan Setiada, 2016) (Susanta, et al., 2017)

Di desa Bungaya fasilitas komunal utama berada agak di barat wilayah desa, namun masih pada areal yang dihuni oleh warga keturunan asli desa tersebut. Jalur sirkulasi utama berupa jalan, terdapat lebih dari satu, tetapi jalan yang paling besar adalah jalan yang melewati fasilitas komunal (Pura Desa dan Pura Puseh),

dari sirkulasi utama ini terdapat gang-gang menuju ke persil pekarangan rumah. Sebagian gang-gang tersebut berpotongan dan membentuk pola sirkulasi grid. Persil pekarangan ada yang berada pada kedua sisi gang, ada pula persil pekarangan yang berada pada satu sisi gang (lihat gambar 4).

Gambar 4. Pola Desa Bungaya (Saraswati dan Surata, 2015)

Di antara masing-masing desa pada ketiga desa ini dibatasi oleh area hijau atau area yang tidak terbangun yang disebut dengan karang bengang. Di antara Desa Timbrah dan Desa Asak terdapat karang bengang, demikian pula di antara Desa Asak dan Desa Bungaya. Pada titik yang disepakati pada karang bengang diberi penanda tapal batas berupa tugu. Belum pernah terjadi peselisihan mengenai tapal batas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang harmonis antar desa yang bersebelahan. Posisi karang bengang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Kedudukan ketiga desa dengan karang bengang di antara masing-masing desa (google earth, dimodifikasi, 2023)

Karang bengang menjadi batas yang tegas antara satu desa dengan desa lainnya. Secara tata guna lahan Karang bengang ini merupakan areal tegalan/lahan kering yang pada umumnya ditanami berbagai komoditi pertanian lahan kering seperti pohon kelapa, pohon aren, bambu, dan lain-lain. Gambaran kondisi karang bengang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Suasana karang bengang sebagai perbatasan desa

Fasilitas komunal utama di pusat ketiga desa merupakan pusat kegiatan dan interaksi sosial budaya. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting bagi warga desa karena fasilitas ini berkaitan dengan tradisi adat istiadat Bali Aga dan sebagai identitas dari desa. Saat tidak digunakan sebagai tempat upacara bagian inti dari permukiman ini (selain jeroan/bagian dalam pura dan jeroan bale agung), bisa digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan ekonomi, serta kegiatan sehari-hari lainnya sesuai dengan batasan yang disepakati. Masyarakat desa masih menggunakan ruang-ruang utama ini untuk bersosialisasi baik di warung maupun di trotoar, dari hanya duduk-duduk dan berbincang-bincang, sampai melakukan kegiatan produktif seperti menganyam barang kerajinan, berjualan, atau merawat ayam dan lain-lain. Gambaran kegiatan selain upacara pada ruang komunal desa dapat dilihat pada gambar 6 dan 7.

Gambar 6. Suasana pada jalan utama (pusat desa) desa Bungaya di sore hari

Duduk-duduk di ruang komunal desa

Merawat ayam aduan

Gambar 7. Suasana ruang komunal desa asak di sore hari

-

3.2 Struktur Spasial pada Rumah Tinggal

Tradisi adat istiadat mengenai tata upacara dan struktur kepengurusan adat masih dipegang teguh, namun arsitektur bangunan tradisional sebagai bagian dari tradisi mulai ditinggalkan. Karang paumahan (persil rumah) dengan bangunan tradisional yang lengkap sulit ditemukan. Beberapa bangunan tradisional yang masih ada pada umumnya kurang terawat, kecenderungan yang terjadi adalah perubahan menjadi bangunan style Bali atau bangunan modern (Susanta, Lanus, & Swanendri, 2017; Swanendri & Setiada, 2015). Kondisi khusus terjadi di desa Bungaya, yaitu setiap krama dari Banjar Desa tetap memiliki bale dangin walaupun bentuknya bukan bale dangin tradisional. Bale dangin diperlukan sebagai tempat untuk melakukan upacara adat mesaluk.

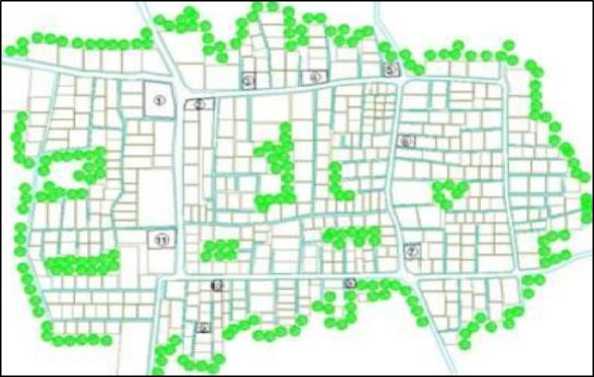

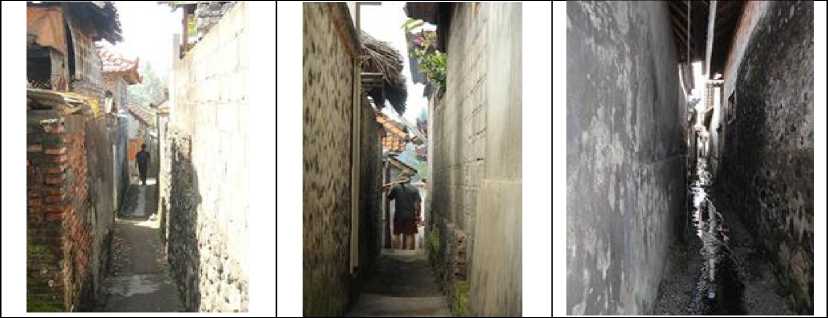

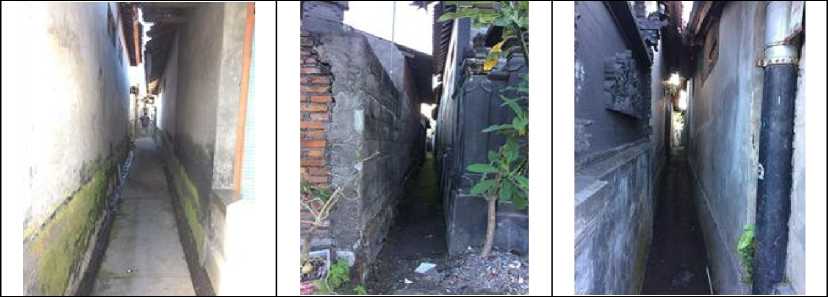

Persil pekarangan (karang paumahan) di ketiga desa dikelingi oleh tembok penyengker (tembok pembatas) dengan luas lahan sekitar 200-300 m2. Pada masing-masing karang paumahan terdapat beberapa unit bangunan di dalamnya. Status pemilikan karang paumahan merupakan tanah ayahan desa, yaitu warga memiliki hak guna pakai, dan status kepemilikan tanah dimiliki oleh desa. Tata nilai zonasi pada karang paumahan masih mengikuti tradisi, yaitu sanggah (tempat suci) terletak pada bagian timur laut, natah (open space) terletak di tengah, dikelilingi unit-unit bangunan. Pekarangan dikelilingi oleh penyengker dengan angkul-angkul (pintu masuk) dan lebuh (ruang terbuka dekat pintu masuk) yang merupakan penghubung antara pekarangan dan rurung (gang). Natah merupakan orientasi dari bangunan-bangunan yang ada. Pintu masuk pekarangan Di Desa Asak dan Timbrah menghadap keselatan (masuk kepekarangan dari kelod (selatan), dan yang dianggap paling baik adalah dari kelod kauh (barat daya). Lebar rurung secara ontropometri tergolong sempit yaitu berkisar 80-100 cm yang hanya merupakan pencapaian untuk satu deret pekarangan, dengan rurung berada di selatan pekarangan (lihat gambar 6 dan gambar 7).

Gambar 6. Rurung di Desa Timbrah

Gambar 7. Rurung di Desa Asak

Rurung di desa Bungaya sebagai penghubung jalur sirkulasi utama dengan karang paumahan tidak berpola linier tetapi sebagian besar berpola grid. Rurung yang ada merupakan akses bagi dua deret karang paumahan yang berhadapan. Lebar rurung di desa Bungaya lebih lebar dari rurung di desa Timbrah dan Asak, tetapi masih tergolong sempit, karena kurang dari 120 cm (standar minimal 2 orang berpapasan) dan sebagian bercabang membentuk pola grid (lihat gambar 8).

Gambar 8. Rurung di Desa Bungaya

Rurung yang bercabang dan dapat tembus ke berbagai tempat lebih susah dalam pemantauan oleh penghuni dari pada rurung dengan pola linier yang hanya merupakan satu jalur pencapain dari / ke jalur utama. Selain rurung hal lain yang terkait dengan keamanan dan pencapaian adalah penyengker (tembok pembatas) dan pintu masuk. Pada ketiga desa, setiap karang paumahan diberikan penyengker sebagai dinding pembatas yang berupa dinding masif. Keberadaan penyengker ini berfungsi sebagai dinding pembatas bagi karang paumahan dan memberikan privasi bagi penghuni rumah dari pengaruh lingkungan di luar pekarangan. Untuk akses keluar masuk pekarangan diberikan pintu berupa angkul-angkul. Angkul-angkul dilengkapi dengan pintu yang pada umumnya tertutup meskipun di siang hari, tetapi tidak terkunci, hal ini dilakukan untuk mencegah binatang memasuki pekarangan, bukan karena kekawatiran akan kriminalitas. Gambaran wujud angkul-angkul dapat dlihat pada gambar 9.

Gambar 9. Gambaran angkul-angkul di Desa Timbrah, Desa Asak, dan Desa Bungaya

Data tertulis tentang kriminalitas di ketiga desa tidak tersedia, dari wawancara dengan tokoh terkait didapatkan infromasi bahwa secara umum tingkat kriminalitas di ketiga desa sangat rendah dan kondisi keamanan baik. Pemasalahan keamanan yang terjadi pada umumnya merupakan perselisihan ringan antar pemuda karena pengaruh minum tuak, dan dapat diselesaikan secara musyawarah.

-

3.3 Konsep Sistem Pertahanan

Pada masyarakat Bali Aga pada ketiga desa, sistem kepercayaan berperan penting dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Kebutuhan akan ruang terbentuk berdasarkan sistem kepercayaan, struktur sosial, dan kondisi lingkungan fisik. Keamanan bermukim merupakan faktor yang diperhitungkan baik dari ganguan pihak luar maupun ganguan dari fenomena lingkungan alamiah. Hal umum yang ditemukan dalam sistem kamanan bermukim antara lain: membangun tembok pelindung berupa penyengker yang masif, membatasi

akses dengan membuat rurung yang mudah dikontrol, dengan dimensi secukupnya, dan membuat ruang publik yang terbuka sehingga mudah dikontrol. Ruang-ruang komunal utama terletak di pusat desa, yang merupakan wadah untuk melaksanakan kegiatan tradisi yang berkaitan dengan kepercayaan. Letak ruang komunal di pusat memudahkan dalam pencapaian dan memudahkan pemantauan oleh seluruh masyarakat. Keteguhan dalam menjalankan tradisi merupakan pemersatu warga, karena tradisi sebagian besar dilaksanakan secara kolektif yang memerlukan kerjasama antar warga. Kegiatan tradisi komunal ini mengandung makna kerukunan yang dapat menghindari konflik. Konsep defensible space yang dikembangkan oleh Newman memiliki esensi bahwa ruang-ruang permukiman direncanakan untuk memungkinkan terjadinya pengawasan alamiah (natural surveillance) sehingga masyarakat menjadi penentu utama keamanan wilayah mereka. Penempatan ruang komunal pada ketiga desa objek penelitian ini yang terletak di tengah permukiman dan terbuka sangat mendukung terjadinya natural surveillance. Pola rurung yang bermuara pada ruang komunal dan pembatasan dimensi memudahkan pencapaian dan pengawasan. Terjadinya natural surveillance juga didukung oleh masyarakat komunal yang memiliki keterikatan, dan interksi sosial antar masyarakat yang tinggi. Keterikatan antar masyarakat yang inggi terlihat dari intensifnya pelaksanaan tradisi kolektif secara rutin, baik yang bersifat sakral maupun profan. Tingginya keterikatan dan interaksi sosial masyarakat dapat dilihat pada gambar 10.

Para teruna mengungu prosesi ngusaba sumbu (Prosesi sakral)

Tradisi metuuk (Prosesi sakral)

Bercengkrama antar warga (kegiatan profan)

Gambar 10. Gambaran mengenai tingginya keterikatan dan interaksi sosial antar warga

Status kepemilikan karang paumahan di ketiga desa adalah berstatus tanah ayahan desa, yaitu tanah dimiliki oleh desa, warga hanya memiliki hak guna pakai. Pada saat ada PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang mensyaratkan kepemilikan tanah secara adminstratif dibuktikan dengan sertifikat, sedangkan dalam sertifikat harus mecantumkan data pribadi pemilik, diambilah jalan tengah yaitu PRONA tetap dilakukan tetapi sertifikat disimpan pada lembaga yang berwenang. Upaya untuk mempertahankan status kepemilikan lahan sebagai tanah ayahan desa dapat mencegah konflik antar warga terkait kepemilikan lahan, dengan demikian status tanah ayahan desa ini juga penting dalam strategi keamanan dalam bermukim pada ke tiga desa.

Karang bengang yang berupa area hijau yang tidak terbangun masih dipertahankan sampai saat ini. Area ini menjadi batas yang jelas antara satu desa dengan desa lainnya. Karang bengang pada ketiga desa terdiri dari tegalan dengan komoditi pertanian lahan kering. Menurut Wijaya et al. (2020) kepercayaan berupa kearifan lokal melekat pada masyarakat sebagai pengguna karang bengang. Konsep keselarasan yang dianut masyarakat Bali Aga akan terimplementasi dalam pemanfaatan karang bengang. Secara ekologis karang bengang ini berfungsi sebagai area resapan, penampung limpasan air, dan konservasi alam, sesuai dengan pandangan hidup keselarasan dengan alam. Secara sosial ekonomi karang bengang ini berfungsi sebagai penghasil kebutuhan sehari-hari dan sarana upakara seperti, kelapa, janur, bambu dan komoditi pertanian lahan kering lainnya. Keberadaan karang bengang merupakan strategi pertahanan dalam bermukim dalam hal pelestarian sumber daya alam, penunjang ketahanan pangan, dan fasilitas penunjang lingkungan.

Pada setiap pekarangan terdapat kecenderungan membuat tembok pembatas sebagai batas yang jelas dan membentuk kluster tertutup. Tembok merupakan elemen dalam sistem keamanan bermukim dalam skala mikro. Ruang komunal berada ditengah permukiman, merupakan inti dari permukiman yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi, pusat kegiatan bersama baik sakral maupun profan, dan berkonsep terbuka. Setiap

masyarakat dapat mengontrol aktivitas yang terjadi pada ruang komunal, merupakan konsep pertahanan keamanan yang membentuk natural surveillance. Karang bengang merupakan area konservasi, merupakan sistem pertahanan dari pengaruh alam. Konsep-konsep berkaitan dengan sistem pertahanan bermukim pada tiga desa Bali aga di Karangasem (Desa Timbrah, Desa Asak, dan Desa Bungaya) tertuang dalam pola spasial beserta elemen-elemennya, yang berdasarkan atas kepercayaan, tradisi, dan kondisi lingkungan.

Altman, I. (1989). Culture and Environment. Cambridge: Cambridge Uniersity Press.

Christina, G. (2014). Arsitektur ‘Bale Banjar’ Adat sebagai Representasi Arsitektur Pertahanan Masyarakat Denpasar di Bali. Prosiding Seminar Nasional Arsitektur Pertahanan (ARSHAN), Surabaya.

Greenberg, S. W., Rohe, W. M., & Williams, J. R. (1982). Safe and Secure Neighborhoods, Physical Characteristics and Informal Territorial Control in High and Low Crime Neighborhoods. New York: US Department of Justice.

Kusumawati, L., Topan, M. A., Winandari, M. I. R., & Sofian, I. (2014). Jejak Megalitik Arsitektur Tradisional Sumba. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Menhumkan RI. (2011) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Newman, O. (1972). Defensible Space, People and Design in the Violent City. London: Architectural Press.

Pangarsa, G. W. (2006). Merah Putih Arsitektur Nusantara. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suacana, W. G. (2011). Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali. Jurnal Kajian Bali, 01(01), 88-151.

Patra, M. S. (1992). Hubungan Seni Bangunan dengan Hiasan dalam Rumah Tinggal Adati Bali. Jakarta: Balai Pustaka.

Rapoport, A. (1969). House Form and Culture: Foundations of Cultural Geography Series (P. R. Wagner Ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Ronald, A. (2005). Nilai-nilai Arsitektur Rumah Tradisional Jawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Swanendri, N. M., & Setiada, I. N. K. (2016). Pola Spasial Permukiman Masyarakat Bali Aga di Desa Pakraman Timbrah, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Laporan Penelitian Universitas Udayana.

Saraswati, A. A. A. O., & Surata, N. (2015). Rekonstruksi Arsitektur Umah Bali Aga di Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem – Bali. Laporan Penelitian Universitas Udayana.

Susanta, I. N., Lanus, I. N., & Swanendri, N. M. (2017). Identifikasi Pola Desa Bali Aga di Desa Pakraman Asak, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Laporan Penelitian Universitas Udayana.

Schaaremann, D. (1986). Tatulingga: Tradition and Continuity, An Investigation in Ritual and Social Organization in Bali. Basel: Kommision bei Wepf & Co. AG Verlag.

Suryabrata, S. (1997). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wijaya I.G.K.A., Utami N.W.F., Gunadi I.G.A. (2020) Identifikasi Lanskap Karang Bengang di Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Jurnal Arsitketur lansekap. 6(2), 170-179.

https://doi.org/10.24843/JAL.2020.v06.i02.p04

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

JAL | 300

Discussion and feedback