Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim

on

Vol. 41, No. 3, Desember 2019

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika

E ISSN 2579 9487

P-ISSN 0215 899X

Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim

Indriati Kusumawardhani 1, Arie Afriansyah 2

1Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: indri_kwardhani@yahoo.com 2Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: arie.afriansyah@ui.ac.id

Info Artikel

Masuk : 27 November 2019

Diterima : 26 Desember 2019

Terbit : 29 Desember 2019

Keywords :

Global Maritime Fulcrum;

Maritime Diplomacy; Marine Policy; UNCLOS 1982.

Kata kunci:

Poros Maritim Dunia;

Diplomasi Maritim;

Kebijakan Kelautan;

UNCLOS 1982.

Corresponding Author:

Indriati Kusumawardhani,

Abstract

In 2014, President Joko Widodo has announced the concept of the World Maritime Axis which emphasizes Indonesia on the development of the maritime sector in various aspects during his administration period in 2015 - 2019. The concept of the World Maritime Axis has become the maritime strategic approach and has become the vision of the Republic of Indonesia to be the Maritime State. The concept is outlined in the Indonesian National Ocean Policy that is stipulated in Presidential Regulation No. 16 of 2017 concerning Maritime Policy. The Annex to this presidential regulation referred to as the National Indonesian Ocean Policy Document. Indonesia as a sovereign country has succeeded in implementing Maritime Diplomacy since the Djuanda Declaration 1957 with the results of the Archipelagic State Concept and the formation of a new legal norm, namely the territorial sea width of 12 nautical miles measured by drawing a straight line from the outermost point. The new legal norm was also accepted at the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 after a long journey of diplomacy and negotiations for 25 years. Thus, the inclusion of Maritime Diplomacy as part of the Indonesian Marine Policy is accurate because it is one of the pillars to achieve the concept of the World Maritime Axis. This paper will explain and define Maritime Diplomacy of Indonesia as one of the pillars of the achievement of the World Maritime Axis Idea and has created Indonesia as a sovereign archipelagic state. Research in this paper is a legal research, with a normative legal research typology on the principles of law and maritime law system based on relevant national and international law. The results of this study aim to encourage the development of Indonesian maritime diplomacy in line with Indonesia's maritime policy.

Abstrak

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, muncul gagasan Poros Maritim Dunia yang menekankan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya periode 2015 – 2019. Gagasan Poros Maritim Dunia ini juga menjadi suatu pendekatan strategi kemaritiman dan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim. Gagasan ini dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) yang ditetapkan dalam Peraturan

E-mail:

DOI :

10.24843/KP.2019.v41.i03.p0

6

Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan. Lampiran peraturan presiden tersebut disebut sebagai Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak Deklarasi Djuanda 1957 dengan hasil Konsep Negara Kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar. Norma hukum baru tersebut juga diterima dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 setelah melalui diplomasi dan perundingan selama 25 tahun. Dengan demikian, masuknya Diplomasi Maritim sebagi bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah tepat karena Diplomasi Maritim adalah salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim. Tulisan ini akan menjelaskan dan menjabarkan Diplomasi Maritim sebagai salah satu pilar bagi pencapaian Gagasan Poros Maritim dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan tipologi penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum kelautan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional terkait. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan diplomasi maritim Indonesia yang sejalan dengan kebijakan maritim Indonesia.

-

1. Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Preseiden Joko Widodo dimulai tahun 2014, muncul gagasan Poros Maritim Dunia1. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang menekankan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, periode 2015 – 2019.2 Gagasan Poros Maritim Dunia ini juga menjadi suatu pendekatan strategi kemaritiman dengan dasar bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis disebut sebagai negara dengan cross position di antara dua benua dan dua samudera.3 Gagasan tersebut dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Poros Maritim Dunia adalah visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan, serta bagi dunia internasional sesuai dengan kepentingan nasional.4 Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia disampaikan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke – 9 di Myanmar pada 13 November 2014.5. Guna merealisasikan visi Poros Maritim Dunia, maka Pemerintah Indonesia

merancang Kebijakan Kelautan Indonesia yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dalam suatu Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan Kelautan Indonesia disebut juga sebagai Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy), memberi arah dan pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan kelautan6. Arah kebijakan tersebut juga telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.7 RPJMN 2015 – 2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 (UU 17/2007).8 Dengan didasarkan pada mandat yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU 17/2007, maka disusunlah RPJMN 2015 - 2019 sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang disusun Bappenas sebagai pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, RPJMN 2015 – 2019 juga menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan RPJPN.9

Gagasan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menurut Makmur Supriyatno10, didasarkan pada asumsi bahwa: a) Keharusan adanya relevansi antara politik luar negeri dengan karakter suatu negara geografis, atau sesuai dengan latar belakang sejarah, yang juga didukung oleh perspektif geopolitik dan geostrategis negara tersebut. b) Asumsi mengenai penetapan konsep menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus dapat menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara di abad 21. Hal ini sejalan dengan adanya pergeseran tatanan dunia dari bipolar ke unipolar dan multipolar, menguatnya peran aktor non-negara, dan tersingkirnya konsep balance of power setelah lahirnya pasca Perjanjian Westphalia.11 Di lain pihak, realisasi dari Poros Maritim Dunia ini diargumentasikan bergantung pada tindakan

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemberantasan Illegal Fishing, upaya mengurangi overfishing dan merehabilitasi kerusakan laut dan lingkungan pesisir.12

Pada tataran Nasional, gagasan Poros Maritim Dunia ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan (Perpres 16/2017). Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2017 mengatur bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum bagi kebijakan kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.13 Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 16/201714 didefinisikan bahwa Poros Maritim Dunia sebagai suatu visi Indonesia sebagai sebuah negara Maritim; dan pada Pasal 2 Perpres 16/201715 diatur bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia dituangkan dalam 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Lampiran Perpres 16/2017 yang disebut sebagai Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, pada BAB V menguraikan Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yang terdiri atas tujuh (7) Pilar, yang mana Pilar ke-7 adalah Diplomasi Maritim.16 Diplomasi Maritim dijabarkan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan untuk memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Selanjutnya, disebutkan bahwa diplomasi maritim Indonesia tidak terbatas pada bentuk perundingan internasional bidang kelautan serta penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut, namun juga sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang tidak terbatas pada berbagai aspek kelautan di tingkat bilateral, regional, dan global. Lebih lanjut juga dijabarkan bahwa diplomasi maritim sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang juga menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.17

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak Deklarasi Djuanda 1957 dengan hasil Konsep Negara Kepulauan dan

lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar. Norma hukum baru tersebut juga diterima dalam UNCLOS 1982 setelah melalui diplomasi dan perundingan selama 25 tahun. Dengan demikian, masuknya Diplomasi Maritim sebagai bagian dari Kebijakan Kelautan Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah tepat karena Diplomasi Maritim menjadi mekanisme bagi pencapaian Poros Maritim Dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya.

Dengan adanya arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pencapaian Gagasan Poros Maritim Dunia, telah mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang salah satunya dituangkan dalam literature.18 Dari berbagai literatur didapati pandangan dan pendapat bahwa upaya untuk mencapai Gagasan Poros Maritim Dunia, telah dilaksanakan oleh Pemri melalui diplomasi maritim sejak sebelum lahirnya gagasan tersebut, yaitu diplomasi mengenai Konsep Negara Kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar perbatasan laut; dan diplomasi perbatasan wilayah laut dengan negara-negara tetangga.19 Selain itu, pencapaian gagasan tersebut juga perlu memperhatikan permasalahan penegakan hukum di laut terhadap kejahatan illegal fishing termasuk juga masalah IUU Fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia serta konservasi sumber daya kelautan.20

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, tulisan ini akan menjabarkan mengenai Diplomasi Maritim, salah satu pilar pencapaian Gagasan Poros Maritim Dunia, yang meliputi penjabaran pencapaian Diplomasi Maritim Indonesia sejalan dengan yang

ditetapkan dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia BAB V Pilar ke – 7 Lampiran Perpres 16/201721 serta manfaat yang diperoleh Indonesia atas keberhasilan Diplomasi Maritim. Selanjutnya, tulisan ini juga akan menjabarkan mengenai pelaksanaan Diplomasi Maritim sebagai bagian dari perwujudan Poros Maritim Dunia yang dibuktikan dengan pencapaian kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum laut internasional dan hukum nasional yang terkait. Lebih khusus, tulisan ini akan mengobservasi sejauh mana peran Diplomasi Maritim sebagai salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia dalam mendukung pencapaian kebijakan Poros Maritim Dunia dengan memperhatikan ketentuan hukum laut internasional dan hukum nasional yang terkait.

Tulisan ini diawali dengan pembahasan atas lahirnya gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang mana di dalam pencapaiannya salah satunya didasarkan pada pilar Diplomasi Maritim. Selanjutnya, pembahasan berfokus pada sejarah dan perkembangan wilayah dan kebijakan kelautan Indonesia; pelaksanaan Diplomasi Maritim yang meliputi perundingan batas maritim; dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia dalam bidang kemaritiman. Tulisan ini akan diakhiri dengan beberapa temuan dan kesimpulan untuk menegaskan peran diplomasi maritim dalam perwujudan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

-

2. Metode Penelitian

Isu hukum penting dalam penelitian hukum karena Isu Hukum mempunyai posisi sentral dalam penelitian hukum, karena Isu Hukum inilah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum. Isu Hukum muncul dengan adanya dua proposisi yang memiliki hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. Selain itu, Isu Hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karenanya, apabila salah dalam mengidentifikasi Isu Hukum, maka akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut dan juga salah dalam menghasilkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut. Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian hukum, yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan.

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan logika hukum. Logika hukum, menurut Munir Fuady dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Logika Hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logic antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan logika hukum terkait upaya pencapaian Gagasan Poros Maritim sebagai arahan Presiden dengan fakta – fakta yang dilaksanakan serta hasil pencapaian dari langkah – langkah yang dilakukan, yaitu keberhasilan dalam perundingan perbatasan wilayah laut Indonesia dengan negara – negara tetangga.

Dengan memperhatikan hubungan antara logika hukum dan isu hukum, maka penulis dalam melakukan penelitian ini akan mempergunakan pengertian sistem hukum yang paling sederhana, yaitu pengertian yang dikemukakan oleh L.M. Friedman, yaitu bahwa sistem hukum terdiri dari komponen substansi22, komponen struktural23, dan komponen budaya hukum.24 Friedman mengartikan legal substance sebagai “…the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, ‘the law’ in the popular sense of the term…”.25

Dalam penelitian ini akan menguji kedudukan dan kewenangan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan membentuk suatu kebijakan yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Sehingga, Gagasan Poros Maritim Dunia yang dituangkan dalam suatu Dokumen Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan adalah sejalan dengan teori hubungan antara logika hukum dan isu hukum yang disampaikan oleh L.M. Friedman.26

Berbicara mengenai wilayah laut Indonesia, maka selain tidak lepas dari sejarah mengenai penguasaan Indonesia terhadap wilayah lautnya sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga Deklarasi Djuanda 1957 yang diterima oleh United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), juga erat kaitannya dengan penentuan batas maritim yang dilaksanakan melalui perundingan batas laut sebagai bagian dari pelaksanaan diplomasi maritim dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perundingan batas maritim dengan negara tetangga guna mendapatkan kepastian hukum mengenai luas wilayah Republik Indonesia, khususnya pada wilayah laut, dilaksanakan melalui diplomasi batas maritim, yang merupakan bagian dari pilar pencapaian Poros Maritim Dunia.

Pada masa penguasaan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah nusantara, menjelang Perang Dunia II, ditetapkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnansi (TZMKO) Stb Nomor 442 Tahun 1939 atau dikenal juga sebagai Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim.27 Pada Pasal 1 Ordonansi tersebut, ditetapkan bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil laut yang diukur berdasarkan garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditetapkan pada pantai saat air laut surut dengan mengikuti arah atau lekukan pantai tersebut.28 Berdasarkan Ordonansi tersebut, maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan kapal – kapal asing bebas berlayar di wilayah tersebut. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia berkuasa atas seluruh wilayah yang sebelumnya menjadi milik pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan prinsip Uti Possidetis Juris,29 termasuk di dalamnya adalah wilayah laut. Wilayah laut Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan, sebagai warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, hanyalah merupakan jalur laut dengan lebar 3 mil dari garis pantai, di mana, perairan di antara pulau-pulau milik Indonesia menjadi wilayah perairan internasional atau laut bebas.30

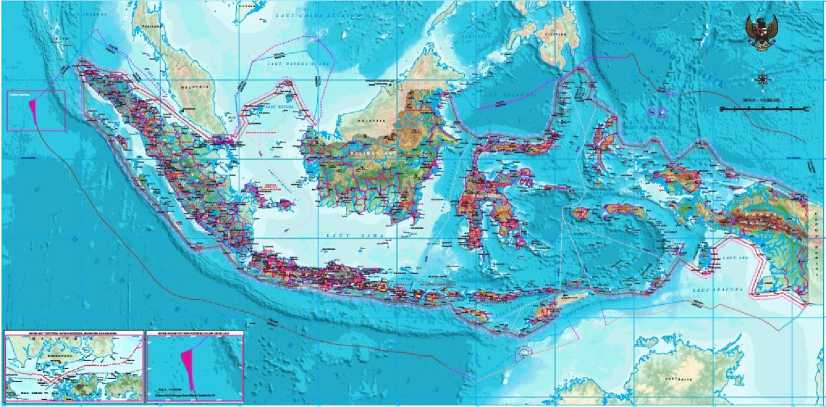

Gambar. 1 Peta Indonesia saat baru merdeka, wilayah laut teritorial Indonesia hanya 3 mil dari masing-masing pulau pada saat surut terendah (warna biru). Selebihnya merupakan Perairan Internasional.31

Ketentuan hukum laut yang berlaku bagi wilayah laut Indonesia tersebut menjadikan wilayah Republik Indonesia sebagai wilayah yang tidak utuh, terpisah – pisah oleh perairan internasional.32 Selain itu, dari segi pertahanan dan keamanan, kondisi geografis yang demikian sangatlah rawan dengan adanya lalu lintas pelayaran yang bebas karena status perairan sebagai perairan laut bebas, yang mana memungkinkan akses kapal-kapal asing untuk melakukan kegiatan yang dapat mengancam atau merugikan keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia.33 Dengan kondisi geografis Indonesia yang demikian serta adanya ancaman dan bahaya atas status perairan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Republik Indonesia, maka pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan wilayah perairan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda.34 Deklarasi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri H. Djuanda35. Deklarasi Djuanda mendeklarasikan bahwa:36

“Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang

31

32

33

34

35

36

menghubungkan titik terluar pada pulau – pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang – undang”.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dan diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mengumumkan Deklarasi Djuanda, adalah:37 a) bahwa kondisi geografis Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengauran tersendiri; b) bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat; c) bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnansi (TZMKO) Stb Nomor 442 Tahun 1939 Pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia; dan d) bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya Deklarasi Djuanda 1957, Indonesia memperkenalkan konsep baru yang menjadi dasar bagi perluasan wilayah laut Republik Indonesia, yaitu konsep batas laut teritorial bagi negara kepulauan, dari 3 mil menjadi 12 mil38. Konsep kedua adalah dasar untuk menentukan batas laut teritorial dari garis pantai (coasatal baseline) dari setiap pulau menjadi garis lurus (straight baseline), yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari wilayah Republik Indonesia pada saat air laut surut, atau dikenal dengan (straight baselines).39 Kedua konsep tersebut terangkum dalam Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle).

Gambar 2. Peta wilayah Republik Indonesia setelah Deklarasi Djuanda 13 Desember

1957.40

Dengan adanya Deklarasi Djuanda 1957 maka ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnansi (TZMKO) Stb Nomor 442 Tahun 1939 Pasal 1 ayat (1) tidak berlaku lagi dan Deklarasi Djuanda 1957 kemudian disahkan dengan Undang – Undang Nomor 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.41 Deklarasi Djuanda 1957 selain telah melahirkan Prinsip Negara Kepulauan juga melahirkan konsep Wawasan Nusantara. Bahwa laut di antara pulau – pulau milik Republik Indonesia bukan lagi sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu wilayah Kesatuan Republik Indonesia.42 sebagai laut yang “membungkus” pulau – pulau di wilayah Indonesia sebagai saru kesatuan hukum dan politik dan “menghilangkan” status laut bebas (high seas) pada laut – laut di antara pulau – pulau Indonesia, semua perairan di belakang straight baselines menjadi perairan di bawah kedaulatan Republik Indonesia.43 Tujuan Deklarasi Djuanda secara singkat adalah mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh; menentukan batas – batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan azas Negara Kepulauan (archipelagic state); serta mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.44

Apabila dikaitkan dengan kepentingan nasional, maka konsep Negara Kepulauan (archipelagic state) yang dideklarasikan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 adalah sepenuhnya kepentingan nasional Indonesia untuk menerapkan kesatuan wilayah

40

41

teritorial Indonesia.45 Selanjutnya, Deklarasi Djuanda juga dianggap sebagai deklarasi yang bersifat kontrovesial pada saat itu bahkan dianggap bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku yang mengatur mengenai wilayah laut suatu negara dan lalu lintas maritim.46 Oleh karenanya, Deklarasi Djuanda 1957 menghadapi penolakan dari berbagai negara di dunia, tidak saja penolakan terhadap ketentuan lebar laut teritorial namun juga protes terhadap adanya perubahan jalur pelayaran dan bentuk lalu lintas pelayaran di perairan wilayah Republik Indonesia, yang semula merupakan perairan internasional atau laut bebas, berubah menjadi perairan teritorial dan tertutup bagi lalu lintas bebas bagi kapal – kapal asing.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas konsep Negara Kepulauan (archipelagic state) dilaksanakan pertama kalinya pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 dimana diperkenalkan prinsip – prinsip atau asas negara kepulauan (archipelagic state principles) kepada dunia47. Dalam tataran internasional, Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 dan Konferensi Hukum Laut II Tahun 1960 mengalami kegagalan dalam mencapai kata sepakat mengenai pengaturan lebar laut teritorial, sehingga menjadi kesempatan yang baik bagi Pemerintah Indonesia untuk secara unilateral mendeklarasikan lebar laut teritorial seluas 12 mil laut yang ditarik dengan cara menarik garis pangkal dari titik – titik terluar pulau – pulau di wilayahnya.48 Archipelagic state principles ini mendapat tentangan dari negara – negara barat49 sedangkan negara – negara anggota Gerakan Non – Blok memberikan dukungan bagi Indonesia. Selanjutnya, dalam Konferensi Hukum Laut II pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan konsep lebar laut wilayah 12 mil dengan cara menarik garis pangkal dari titik – titik terluar dengan tujuan untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia di darat dan di laut, meskipun hal ini masih mendapat tentangan dari Pemerintah Amerika Serikat50. Pada Konferensi Hukum Laut III tahun 1982, setelah melalui diplomasi ke berbagai negara dalam berbagai forum, diantaranya ASEAN, kelompok 77, Gerakan Non Blok, dan Asia Africa Legal Consultative Committee (AALCA), serta melalui diplomasi bilateral ke negara – negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Soviet, maka konsep Negara Kepulauan diterima dalam Konferensi Hukum Laut III di Teluk Montego, Jamaica, pada 10 Desember 198251. Konferensi Hukum Laut III menghasilkan United Nation

Convention of the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang ditandatangani oleh 119 negara.52

UNCLOS 1982 telah mendapat pengakuan sebagai a Constitution of the Oceans, yang memungkinkan setiap negara dapat menetapkan berbagai zona maritim, meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen yang diukur mulai dari garis-garis pangkal53. Terkait dengan ketentuan bagi Negara-Negara Kepulauan, UNCLOS 1982 juga mengatur berbagai zona maritim dan cara untuk menarik garis-garis pangkal lurus kepulauan yang memberi arti penting karena peranannya yang sangat enentukan bagi pengukuran batas terluar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dalam hukum laut internasional, konsep Negara Kepulauan merupakan konsep baru yang mendapat pengakuan dalam UNCLOS 1982.

Sebelum konsep Negara Kepulauan diterima dalam UNCLOS 1982, konsep Negara Kepulauan hanya dikenal melalui praktik beberapa negara, salah satunya Indonesia. Dalam UNCLOS 1982, konsep Negara Kepulauan dituangkan dalam asas-asas Negara Kepulauan (archipelagic states principle) pada BAB IV, pasal 46 - 54, isinya antara lain ketentuan-ketentuan tentang Negara Kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari periaran kepulauan, pentepan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.54

Dalam kaitannya dengan apa yang disebut dengan Konsep Negara Kepulauan, UNCLOS 1982 Pasal 46 memberi definisi yuridis dimana wilayah dari suatu negara untuk disebut kepulauan adalah berbentuk kepulauan. Selain itu, Pasal 46 UNCLOS 1982 membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan (archipelagic states) dengan kepulauan (archipelago).55 Konsep Negara Kepulauan tersebut, merupakan Konsep yang sangat kritikal dan menjadi perhatian dunia karena merupakan suatu perkembangan politis pada saat itu.56 Selain sebagai upaya untuk menegaskan pembebasan dari simbol kolonialisme, juga untuk menunjukkan status sebagai negara yang berdaulat57. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nugroho Wisnumoerti, yaitu:58

“The nationhood of Indonesia is built on the concept of unity between the Indonesian islands and the inter-connecting waters. Those seas are regarded as unifying, not a separating element. It was the first political manifestation of the concept of national unity which had inspired the nationalist movement, stated in 1908, to lead the national struggle for independence”.

Konsep Negara Kepulauan yang dituangkan dalam UNCLOS 1982 meskipun mendapat banyak protes dan penolakan negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya diplomasi atau diplomacy efforts, yaitu:59 a) berupaya mentransformasi Deklarasi Djuanda 1957 yang semula merupakan konsep politis menjadi suatu konsep hukum yang diterima dalam hukum internasional; b) Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan diplomasi baik diplomasi bilateral maupun diplomasi regional dan multilateral untuk mendapat pengakuan internasional atas konsep yang terdapat dalam Deklarasi Djuanda; c) Mempergunakan argumen hukum dan mekanisme-mekanisme hukum dalam memperkenalkan konsep dalam Deklarasi Djuanda (making use of international legal argument and legal mechanism).

Setelah melalui perjuangan selama 25 tahun, konsep Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda 1957 termasuk juga Negara Kepulauan diterima dalam UNCLOS 1982, yang diatur pada Bab IV dengan judul Negara Kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan dalam penjelasannya dijabarkan bahwa pengakuan resmi atas Negara Kepulauan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki arti penting dalam mewujudkan kesatuan wilayah Republik Indonesia60. Lebih lanjut, Deklarasi Djuanda 1957 telah memperluas wilayah maritim Indonesia seluas 3.000.000 km2.61

Selain pengakuan terhadap konsep Wawasan Nusantara, dengan UNCLOS 1982, Indonesia juga mendapat62 pengakuan atas klaim laut teritorial selebar 12 mil laut yang ditarik lurus dari titik – titik terluar (straight archipelagic baselines), 12 mil zona tambahan dari batas titik laut teritorial, hak berdaulat atas sumber daya alam dan yurisdiksi lainnya yang diatur dalam UNCLOS 1982 di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan lebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia (archipelagic baselines), yang juga meliputi continental shelf, seabed area, hingga titik terluar ZEE atau hingga batas akhir daratan dan juga dengan memperhatikan perpanjangan alami dari daratan milik Indonesia ke arah sea bed dari samudera laut.63 Dengan adanya perluasan wilayah Republik Indonesia

sebagai negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982, maka Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan hukum dan menjaga kedaulatannya di wilayah laut seluas 6.000.000 km2.64

6oris bαtαs unilateral (tidak perlu kesepakatan degan tetangga)

Garts batas hasil kesepakatan dengan tetangga

Garis batas klaim Indonesia (masih perlu kesepakatan dengan tetangga)

Gambar 5. Peta Indonesia dalam UNCLOS 1982.65

Pengakuan konsep Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 dan pengakuan terhadap Indonesia sebagai Negara Kepulauan, tidak berarti bahwa Indonesia telah selesai dalam hal penetapan batas wilayahnya, termasuk di dalamnya batas maritim dengan negara tetangga. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, dan Timor Leste.66 Upaya untuk mempertahankan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Indonesia, menjadi hal selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan hal ini sejalan dengan semangat dan deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta Prinsip Kesatuan Wilayah darat, laut, ruang angkasa, dan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang dideklarasikan dalam Deklarasi Djuanda 1957.67

Gambar 4. Peta Perbatasan Wilayah Laut antara Indonesia dengan negara – negara tetangga.68

Selesainya Konferensi Hukum Laut III dan dengan diadopsinya UNCLOS 1982, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kemudian menjadi negara yang memiliki luas wilayah teritorial yang besar, dimana laut bebas yang berada di antara 17.000 pulau-pulau milik Indonesia berubah status menjadi perairan kepulauan (archipelagic waters) dan terbentuk “sabuk” perairan teritorial (territorial water) yang mana semuanya berada dalam kedaulatan nasional Indonesia.69. Upaya diplomasi Indonesia juga memperkuat pemahaman atas pentingnya hukum laut internasional yang tidak saja menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan tetapi juga sebagai dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan eksploitasi sumber daya maritim secara berkelanjutan. Dengan alasan untuk memperjelas batas – batas maritim dengan negara tetangga, yang tidak saja bertujuan untuk menegaskan batas maritim Indonesia namun juga bagi ekploitasi sumber daya alam laut, maka Pemerintah Indonesia melaksanakan diplomasi batas maritim (maritime border diplomacy).70

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Nasional ditetapkan bahwa Program Utama dalam melaksanakan strategi kebijakan Diplomasi Maritim meliputi: a) peningkatan kepemimpinan di dala berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; b) peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; c) kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional di bidang kelautan; d)

percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga; e) percepatan subsimi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan ketentuan hukum internasional; f) peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan g) pembakuan nama pulau. Selanjutnya, Buku Putih Diplomasi Maritim mendefinisikan Diplomasi Maritim sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk optimalisasi potensi kelautan yang bertujuan bagi pemenuhan kepentingan nasional dan hukum internasional.71 Definisi tersebut memberi pemahaman yang berbeda dari pemahaman selama ini bahwa diplomasi maritim hanya terbatas pada perundingan internasional bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Dengan definisi yang diatur dalam Buku Putih Diplomasi Maritim maka diplomasi maritim memiliki aspek yang tidak hanya terkait dengan aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global, melainkan juga menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.

Diplomasi dalam hal ini juga dilaksanakan Indonesia dalam rangka mempertahankan dan memperkenalkan prinsip-prinsip Negara Kepulauan dan juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dari negara tetangga. Upaya Diplomasi perbatasan ini merupakan bagian dari Diplomasi Maritim sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia BAB V Pilar ke – 7 Lampiran Perpres 16/2017. Diplomasi Maritim sebagai bagian dari upaya pencapaian Poros Maritim Dunia dan pelaksanaan mandat undang-undang telah dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan perundingan batas maritim dengan negara – negara tentangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia di wilayah lautnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian latar belakang, Buku Putih Diplomasi Maritm mendefinisikan Diplomasi Maritim sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk optimalisasi potensi kelautan yang bertujuan bagi pemenuhan kepentingan nasional dan hukum internasional.72

Definisi tersebut memberi pemahaman yang berbeda dari pemahaman selama ini bahwa diplomasi maritim hanya terbatas pada perundingan internasional bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Dengan definisi yang diatur dalam Buku Putih Diplomasi Maritim maka diplomasi maritim memiliki aspek yang tidak hanya terkait dengan aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global, melainkan juga menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.73 Dalam istilah militer, Diplomasi Maritim didefinisikan sebagai istilah yang berlaku bagi berbagai kegiatan di wailayah maritim atau perairan yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut suatu negara berdaulat. Pada masa damai, diplomasi maritim dilaksanakan untuk mempengaruhi perilaku negara lain dalam

71

72

73

konteks interaksi dan transaksi di wilayah perairan. Sehingga, Diplomasi Maritim disamakan dengan diplomasi angkatan laut.74

Sejak tahun 1969 yaitu berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga UNCLOS 1982 mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim, yaitu laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).75 Adapaun berbagai Perjanjian yang telah berhasil disepakati adalah sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim, yaitu:76

-

1. Indonesia – Malaysia:

-

a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.

-

b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971.

-

2. Indonesia – Singapura

-

a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1973.

-

b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2010.

-

c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.

-

3. Indonesia – Australia

-

a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.

-

b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.

-

c. Garis – garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1973.

-

d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi)

-

4. Indonesia – Thailand

-

a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.

-

b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977.

-

5. Indonesia – India

-

a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974.

-

b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977

dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.

-

6. Indonesia – India – Thailand

74

75

76

-

a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978.

-

7. Indonesia –Vietnam

-

a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2007.

-

8. Indonesia – Filipina

-

a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.

-

9. Indonesia – PNG

-

a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982.

Sebagai hasil dari pencapaian Diplomasi Maritim untuk memperjuangkan batas wilayah laut Republik Indonesia dengan negara – negara tetangga yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia, maka peta wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 5. Peta Wilayah Laut Indonesia per Juli 2017.77

Peta tesebut di atas adalah peta wilayah Republik Indonesia terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman pada tanggal 14 Juli 2017. Perubahan peta wilayah Republik Indonesia tersebut sebagai hasil dari disepakatinya persetujuan batas wilayah dengan negara-negara tetangga dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk rentang waktu 2014-2017.78 Perubahan tersebut adalah hasil dari perundingan batas maritim (Maritime Border Diplomacy) yang telah dilaksanakan Indonesia, bahkan jauh sebelum adanya gagasan Poros Maritim Dunia

78

dan Kebijakan Kelautan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo, yaitu:79

-

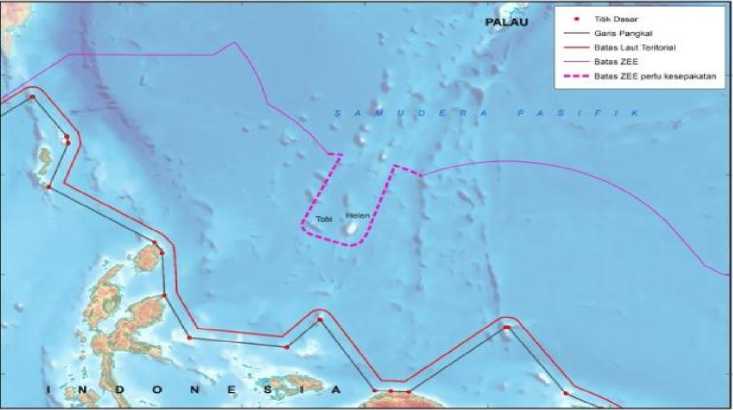

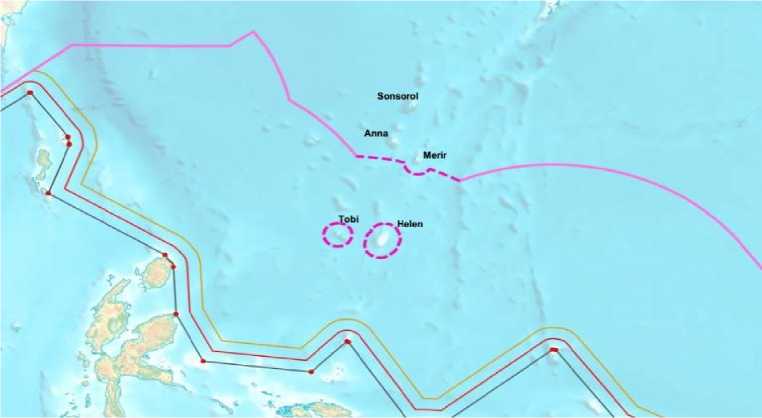

1. Perubahan pada batas ZEE Indonesia dengan negara Kepulauan Palau di bagian Utara Maluku, dimana pada bagian tersebut terdapat dua pulau milik Palau, yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen. Sebelum disepakatinya batas ZEE tersebut, batas ZEE Indonesia berada sebelum kedua pulau tersebut. Dengan adanya putusan Arbitrase Filipina dan RRT, maka pulau-pulau kecil tidak memiliki hak untuk mendapatkan ZEE. Sehingga, dengan putusan Arbitrase tersebut, Indonesia memiliki tambahan lebar ZEE.80

Gambar 6. Peta Lama Perbatasan RI dengan Palau (Sumber: Kemenkomaritim)

Gambar 6. Peta Baru Perbatasan RI dengan Palau (Sumber: Kemenkomaritim)

-

2. Perubahan berdasarkan kesepakatan perjanjian mengenai ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimana sebelumnya pada area tersebut, hanya merupakan klaim wilayah ZEE Indonesia. Dengan adanya kesepakatan tersebut dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement Between The

Government Of The Republic Of Indonesia and the Government of The Republic of The Philippines Concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014), maka bertambah luas wilayah laut (ZEE) Indonesia.81 Pada peta yang lama, batas antara ZEE Indonesia dan ZEE Filipina hanya ditandai dengan garis putus-putus. Pada Peta baru yang telah disepakati, tanda garis putus-putus berganti menjadi satu garis menyatu.

Gambar 7. Perbatasan RI dengan Filipina di bagian Utara Sulawesi (Sumber: Kemenko Kemaritiman)

-

3. Pemberian nama Laut Natuna Utara untuk wilayah laut yang sebelumnya diberi nama Laut China Selatan pada Peta wilayah Republik Indonesia. Letak Laut Natuna Utara adalah di Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang dalam peta lama digambarkan dengan garis laut teritorial dan laut kepulauan.82 Perubahan nama tersebut, menurut Arif Havas Oegroseno, dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 70an, landas kontinen di kawasan tersebut telah menggunakan nama Blok Natuna Utara.83 Laut Natuna Utara kini mendekati batas landas kontinen Vietnam. Di wilayah tersebut, selama ini telah terdapat kegiatan eksplorasi Migas 84

dengan menggunakan nama Natuna Utara dan Selatan.84

Gambar 8 Peta Laut Natuna Utara (Sumber: Kemenko Kemaritiman)

-

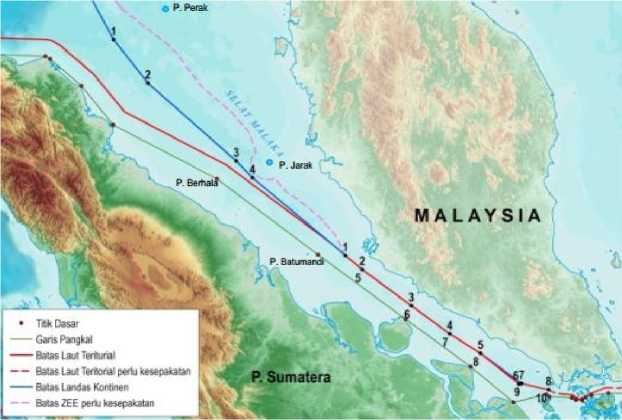

4. Penegasan klaim Indonesia di Selat Malaka, yang juga meliputi batas ZEE Indonesia dengan Malaysia dimana pada bagian ini, belum ada kesepakatan dengan Malaysia. Pada Peta Wilayah Republik Indonesia yang baru, batas wilayah laut Indonesia lebih maju ke arah Malaysia melalui penegasan simplifikasi klaim garis batas. Dengan penegasan tersebut pada Peta maka akan memudahkan bagi para aparat keamanan dan penegak hukum untuk melaksanakan patroli dan tugasnya.85

Sebagaimana tergambar pada gambar 9 dan gambar 10, dapat dijelaskan bahwa sebelumnya antara Indonesia dengan Malaysia belum ditetapkan batas ZEE di laut Selat Malaka. Kedua gambar tersebut menunjukkan perubahan gambar batas laut wilayah Indonesia dengan Malaysia yang lama dan yang baru dengan adanya perubahan pada batas ZEE sebagai hasil perundingan wilayah ZEE Indonesia dengan Malaysia, dimana luas wilayah ZEE Indonesia lebih maju ke arah Malaysia dari luas wilayah sebelumnya.

Gambar 9 Perbatasan RI di Selat Malaka pada Peta Lama (Sumber: Kemenko Kemaritiman)

Gambar 10. Perbatasan RI di Selat Malaka pada Peta Baru (Sumber: Kemenko Kemaritiman)

-

5. Perubahan pada batas laut teritorial di perbatasan Selat Riau, dimana pada Kepulauan Riau terdapat dua karang kecil yang pada Peta Lama bukan milik Indonesia, dengan ukuran kecil namun batas lautnya cukup luas. Dua karang kecil tersebut bernama South Ledge, milik Singapura dan Pedra Bianca, milik Malaysia.86 Pada Peta Baru Republik Indonesia, kedua karang tersebut diberi bulatan untuk memperlihatkan bahwa karang tersebut bukan bagian dari wilayah Indonesia dan diberi alokasi

selebar 500 meter. Dengan demikian terjadi perubahan batas laut teritorial di perbatasan Selat Riau.

SKALA

1:686.500

Gambar 11 Peta Baru Republik Indonesia yang memperjelas batas Wilayah RI (Sumber: Kemenko Kemaritiman)

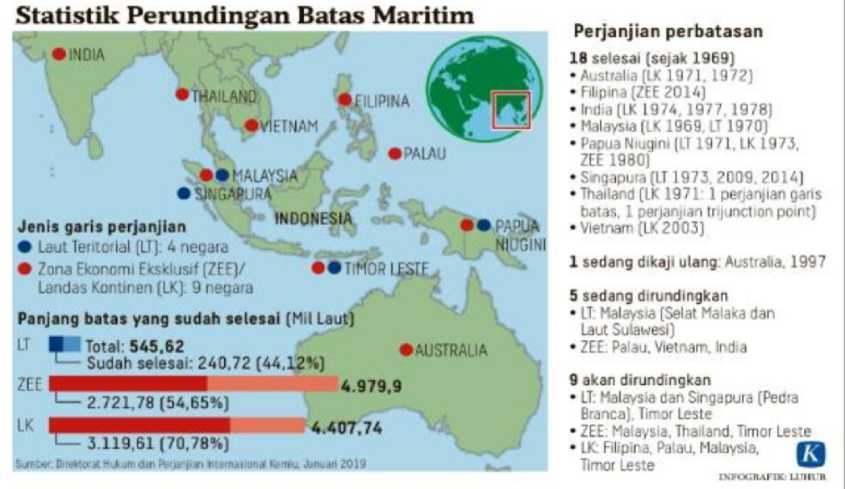

Berdasarkan data pada Gambar 12 disebutkan bahwa pelaksanaan Diplomasi Maritim, Pemerintah Indonesia masih harus memperjuangkan Diplomasi Batas Maritim untuk mendapatkan kepastian hukum batas wilayah dengan negara tetangga. Hal ini tidak saja terkait dengan masalah kedaulatan negara namun juga hak berdaulat negara sesuai yang diatur dalam UNCLOS 1982, khususnya di wilayah ZEE, yaitu mengenai pengelolaan sumber daya alam di dalam laut. Dari data pada Gambar 12, Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan panjang batas wilayah perbatasan dengan negara tetangga sebagai berikut: laut teritorial sebesar total 240,72 mil laut dari total 545,62 mil laut, dengan capaian 444,12%; ZEE sebesar 2.721,78 mil laut dari total 4.979,9 mil laut, dengan capaian (54,65%); dan landas kontinen sebesar 3.119,61 mil laut dari total 4.407,74 mil laut, dengan capaian (70,78%).

Gambar 12 Statistik Perundingan Batas Maritim Indonesia (Sumber: Kompas Cetak, 7 Mei 2019)

Adapun berdasarkan data pada Gambar 12, perundingan perbatasan maritim yang masih berlangsung adalah sebagai berikut: 1 (satu) Perjanjian RI – Australia yang sedang dikaji ulang (Perjanjian tahun 1997); 5 (lima) Perundingan yaitu RI – Malaysia mengenai laut teritorial di wilayah Selat Malaka dan Laut Sulawesi dan ZEE antara RI – Palau, RI – Vietnam, dan RI – India; dan 9 (sembilan) usulan yang akan dirundingkan, yaitu laut teritorial RI – Malaysia dan Singapura (Pedra Branca), RI – Timor Leste, ZEE antara RI – Malaysia, RI – Thailand, RI – Timor Leste; dan Landas Kontinen antara RI – Filipina, RI – Palau, RI – Malaysia, dan RI – Timor Leste.

-

4. Kesimpulan

Sejak masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan gagasan Poros Maritim Dunia hingga tulisan ini disusun, dapat dinyatakan bahwa Indonesia telah memiliki 18 (delapan belas) perjanjian batas maritim baik perjanjian mengenai garis batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen dengan negara tetangga. Upaya perundingan batas maritim dilaksanakan Indonesia dengan pertimbangan bahwa dalam setiap perundingan tersebut diperhitungkan jumlah sumber daya yang berada di wilayah tersebut, antara lain minyak bumi, ikan, dan juga navigasi. Terkait perundingan mengenai laut teritorial, Indonesia hingga saat ini masih menjalani perundingan dengan 4 (empat) negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste. Terkait perundingan ZEE, Indonesia masih berunding dengan 9 (sembilan) negara, khususnya mengenai benturan klaim atas wilayah yang sama, yaitu dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.87

Dengan demikian, jelas dan terbukti bahwa Diplomasi Maritim telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian Poros Maritim Dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya. Diplomasi Maritim yang telah dilaksanakan Indonesia terbukti telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang adalah konvensi internasional yang mengatur hukum laut internasional dan diterima oleh negara – negara di dunia. Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara yang menjadi pihak dan telah meratifikasi UNCLOS 1982.

Terhadap wilayah yang belum jelas batas maritimnya, terutama di wilayah maritim dengan klaim teritorial yang tumpang tindih, sering menimbulkan kegaduhan antarnegara, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Apabila batas wilayah telah disepakati dan telah jelas, akan memudahkan bagi upaya penegakan hukum di wilayah tersebut, pada faktanya rawan sebagai tempat terjadinya kejahatan transnasional dan perdagangan manusia. Apabila terjadi konflik antar negara yang terjadi, akibat belum tercapainya kesepakatan batas maritim, UNCLOS 1982 Bagian XV mengatur bahwa konflik diselesaikan dengan cara – cara damai88.

Terkait wilayah maritim yang masih belum disepakati, menekankan agar Indonesia melakukan peraturan sementara (provisional arrangement), seperti contoh tumpang tindih klaim ZEE antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia di Laut Natuna Utara89. Mempertimbangkan belum adanya perjanjian batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara, maka perlu bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun provisional arrangement bagi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ZEE tersebut. Selain itu, juga Indonesia dan Vietnam melakukan tindakan pencegahan terjadinya konflik terkait aktifitas perikanan dari kedua negara, sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan Diplomasi Maritim sejak dideklarasikannya Deklarasi Djuanda 1957 dengan menghasilkan Konsep Negara Kepulauan dan norma hukum baru terkait lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar yang mana diterima dalam UNCLOS 1982, setelah melalui 25 tahun diplomasi dan perundingan. Bahwa Diplomasi Maritim yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia jauh sebelum dicanangkannya kebijakan Poros Maritim Dunia dan Kebijakan Kelautan Nasional oleh Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Hal ini menjadi bukti bahwa Diplomasi Maritim yang telah dilaksanakan hingga saat ini telah berhasil dilaksanakan

oleh Pemerintah Indonesia dan mendukung pencapaian Poros Maritim Dunia serta menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas wilayahnya. Diplomasi Maritim yang telah dilaksanakan Indonesia juga terbukti telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang merupakan konvensi internasional yang mengatur hukum laut internasional dan diterima oleh Negara-negara di dunia.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Aust, Anthony. (2005). Handbook of International Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Astawa, I Putu Ari. (2017). Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik di Indonesia. Bali: Universitas Udayana.

B., Trond and Gordon Munro. (2002). The Management of High Seas Fisheries Resources and the Implementation of the UN Fish Stocks Agreement of 1995. Bergen: Institute for Research in Economics and Business Administration.

Brownlie, Ian. (1990). Principles of Public International Law. Edisi Keempat. Oxford: Oxford University Press.

Buntoro, Kresno. (2014). Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

Dahuri, Rokhmin. (2014). Road Map Pembangunan Kelautan untuk Pengembangan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Menuju Indonesia yang Maju, Adil – Makmur Berdaulat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dixon, Martin. (1996). International Law. London.

Hans. J. Morgenthau. (1948). Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Michigan: The University of Michigan, AA Knopf.

Ismantoro Dwi, Yuwono. (2014). Janji – Janji Joko Widodo – JK. Jakarta: Media Pressindo.

Malanzcuk, Peter. (1997). Modern Introduction of International Law 7th Edition. London: Taylor and Francis.

O’Connell, Daniel P. (1982). The International Law of the Sea. California: Clarendon Press. Universtiy of California.

Oppenheim, Lauterpacht. (1995). International Law. A Treatise, 8th Edition.

Shaw, Malcolm. (2008). International Law. 6th Edition. Cambridge: Cambridge

University Press.

Starke. J.G. (2008). Pengantar Hukum Internasional. Edisi ke 10. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Ahli Seknas Joko Widodo. (2014). Jalan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Supriyatno, Makmur. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

-

A, Mufti Makaarim. (2009). Strategi Pengelolaan dan Pertahanan Wilayah Perbatasan Udara RI: Tantangan Aspek Politik, Yuridis dan Operasional. Indonesian Journal of International Law.

Al Syahrin, M. Najeri. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. Indonesian Perspective.

Asnelly, Afri. (2019). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis AEkologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing. Indonesian Journal of International Relation.

Ayu, “Batas Maritim, Peundingan Mendesak Dituntaskan”, KOMPAS, 7 Mei 2019

BAPPENAS, Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 –2019.

Djalal, Hasjim. (2005). Kerjasama Perikanan dalam Forum Negara – Negara Anggota Lor – ARC (Indian Ocean Rim – Association for Regional Cooperation). Indonesian Journal of International Law. Djalal, Hasjim. Border Diplomacy, dalam Maritime Border Diplomacy. Judy Ellis. BRILL. 2012. Hal. 15.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

Dumoli Agusman, Damos. (2014 ). Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional. Jurnal Opini Juris.

H. Dean, Arthur. (1960). The Second Geneva Conference on the Law of the Sea: The Fight for Freedom of the Seas. AJIL.

Hariyatmoko, Alvi Syahrin, dkk. (2019). “Implementasi Pasal 69 Ayat 4 UU 45 Tahun 2009 Terhadap Kapal Ikan Berbendera Asing yang Tertangkap Tangan Melakukan Illegal Fishing oleh Dit. Polair Polda Sumut”. USU Law Journal.

Harry Riana Nugraha, Muhammad. (2016). “Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia”. Jurnal Wacana Politik.

Ismail, Isplancius. (2013). Analysis Towards The Urgency of Establishing Indonesian Marine Law to Anticipate Transnational Organized Crime’. Indonesian Journal of

International Law.

Kementerian Koordinator Bidang Maritim, 2019, Buku Putih Diplomasi Maritim, Jakarta, hal. 5. (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 128 Tahun 2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim)

Ku, Charlotte. (1991). The Archipelagic States Concept and Regional Stability in Southeast Asia. Case W. Res. J. Int'l L.

Likadja, Frans E. (1985) “Hukum Laut dan Undang – Undang Perikanan”’. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Nainggolan, Poltak Partogi. (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. Jurnal Politica.

Nur Ikfal Raharjo, Sandy. (2016). Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan. Masyarakat Indonesia.

Oegroseno, Arif Havas.( 2012). Maritime Border Diplomacy: An Indonesian Lifeline, dalam Maritime Border Diplomacy. Judy Ellis. BRILL.

Purwaka, Tommy Hendra. (2014). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum.

R. Agoes, Etty.(2004). Praktik Negara – Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”. Jurnal Hukum Internasional.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2016. Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan. Jurnal Masyarakat Indonesia.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2006). Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. Setjen MPR RI.

Siwu, Rodrigo F.Y. (2019). Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Lex et Societatis.

Sumardiman, Adi. (2004). Beberapa Dasar Tentang Perbatasan Negara. Indonesian Journal of International Law.

Suparlan. (2011). Perjuangan Penetapan Batas Wilayah Perairan Laut di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti. (2016). “Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga”, disampaikan dalam Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI.

Wahyunnisa, Rinnay Nitrabening. “Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Kemitraan ASEAN dengan Mitra Wicara”. Masyarakat ASEAN. Edisi 14. Desember

2016.

Wibowo, Triyono. (2012). Maritime Border Diplomacy dalam Maritime Border Diplomacy. Judy Ellis. BRILL.

Wisnumoerti, Nugroho “Indonesia and the Law of the Se”, THE LAW OF THE SEA:

PROBLEMS FROM THE EAST ASIAN PERSPEKTIVE. C. Park & J. Park eds. 1987.

Yakti, Probo Darono. Poros Maritim Dunia Sebagai Pendeaktan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?”. Global &

Strategi.

Yusuf, Chandra Motik. (2014). Tidak Otomatis Menjadi Negara Maritim. Swantara.

Internet

“Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia- sebagai-poros-maritim-dunia.html, diakses 19 Mei 2019.

“Jalan Panjang Perundingan Batas Maritim”, https://darilaut.id/berita/jalan-panjang-perundingan-batas-maritim, diakses pada 17 Mei 2019.

“Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Indonesia dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia”,

https://pustakahpi.kemlu.go.id/content.php?content=file_detailinfo&id=36, diakses pada 17 Mei 2019.

“15 Tahun Perundingan Batas Maritim Indonesia – Malaysia”, https://darilaut.id/berita/15-tahun- perundingan-batas-maritim-

indonesia- malaysia, diakses 16 Mei 2019.

Ali, “Uti Possidetis Juris, Prinsip yang Digunakan Indonesia untuk “Menjaga” Papua”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt580d876150d84/uti-possidetis-juris-- prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua, diakses pada 17 Mei 2019.

Astawa, I Putu Ari, “Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik di Indonesia”, Bali: Universitas Udayana, 2017, hal. 8,

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/9c056473bed4391f b 510da1bbe 51fd5f.pdf, diakses pada 17 Mei 2019.

Bakrie, Iskandar, “ZEE Indonesia Belum Dimanfaatkan”, https://nusantara.news/zee-indonesia- belum-dimanfaatkan/, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Handayani, Yeni, Indonesia Negara Kepulauan dan Konvensi Hukum Laut 1982”, Jurnal Rechtsvinding Online,

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Rev_Yeni%20Handayani_271 2 2014_1159

G_TULISAN%20NEGARA%20KEPULAUAN%20INDONESIA.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2019

https://www.law.cornell.edu/wex/uti_possidetis_juris, diakses pada 17 Mei 2019.

Junef, Muhar. “Implementasi Poros Maritim Dalam Prespektif Kebijakan (Maritime

Fulcrum Implementation In Policy Prespective”.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/downloadSuppFil e/688/204. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019

Kasanah, Kusnul Nur. “Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy)

Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan”. https://setkab.go.id/44348/. diakses pada 16 Mei 2019.

Lubis, Lukmanul Hakim, “The Acquisition of A Territory:“Modes, History And The International Practices” , http://fh.unpad.ac.id/file/2017/01/Tulisan-2.pdf,

diakses 16 Mei 2019.

Mardinata, Sulung Lahitani, “Peta Baru Indonesia Dirilis, Ini 4 Perbedaannya dengan yang Lama”, https://www.liputan6.com/citizen6/read/3027881/peta-baru-indonesia-dirilis-ini- 4-perbedaannya-dengan-yang-lama, diakses pada 19 Mei 2019.

Nontji, Anugerah, Deklarasi Juanda: Menuju Keutuhan Wilayah Tanah Air Indonesia, http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/39%20Juanda.pdf, diakses pada 17 Mei 2019.

Pramudita, Mentari Desiani, “Peta Indonesia Telah Diperbarui! Inilah 5 Perbedaan Antara Peta yang Lama dan yang Baru”,

https://intisari.grid.id/read/03113182/peta-indonesia-telah- diperbarui-

inilah- 5-perbedaan-antara-peta-yang-lama-dan-yang-baru?page=all, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Ramadhan, Bagus “Peta Indonesia Diperbarui, Begini Perbedaannya dengan Peta Lama, https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/07/20/peta-indonesia-diperbarui-begini- perbedaannya-dengan-yang-peta-lama, diakses tanggal 17 Mei 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan- pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmn-2015- 2019/, diakses pada 16 Mei 2019.

Satria, Linar. “Menlu: Indonesia Lakukan 129 Perundingan Perbatasan,

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/09/pl2 grm 377-menlu- indonesia-lakukan-129-perundingan-perbatasan, diakses pada

16 Mei 2019.

Subekti, Rahayu “Ini Lima Perubahan pada Peta Indonesia”,

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/15/ot3ai7368-ini- lima- perubahan-pada-peta-indonesia diakses pada 19 Mei 2019.

Sulistyo, Eko. “Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara”, http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan- hari-nusantara/, diakses pada tanggal 17 Mei 2019.

Timorria, Iim Fathimah, “Kemenlu Klaim Catat Kemajuan Signifikan dalam Perundingan

Perbatasan”,https://kabar24.bisnis.com/read/20181025/15/853092/kemenlu-klaim-catat-kemajuan-signifikan-dalam-perundingan-perbatasan, 16 Mei 2019.

Undang – Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU%20No%204%20Prp%201960.pdf , diakses pada 17 Mei 2019.

Wisnumurti, Nugroho. “Rezim Hukum Negara Kepulauan”,

https://jurnalmaritim.com/sekilas- batas-maritim-ri-vietnam/, diakses pada 19 Mei 2019.

Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 251 – 282

282

Discussion and feedback