Pengaruh Kerapatan Lamun Terhadap Kepadatan Ikan pada Padang Lamun di Perairan Selatan Bali : Studi Kasus Perairan Tanjung Benoa

on

JMRT, Volume 3 No 1 Tahun 2020, Halaman: 12-18

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

Pengaruh Kerapatan Lamun Terhadap Kepadatan Ikan pada Padang Lamun di Perairan Selatan Bali : Studi Kasus Perairan Tanjung Benoa

I Putu Irpan Aditanayaa, Elok Faiqoha*, and IGB Sila Dharmaa

aProgram Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

* Corresponding author email: elokfaiqoh@unud.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: August 20th 2019

Received in revised form: September 10th 2019

Accepted: November 01th 2019

Available online: February 28th 2020

Keywords:

Seagrass

Fish Abundance

Southern Bali

Seagrass had contributed for the life of fish, for instance as a feeding ground, spawning ground, nursery ground, and shelter. Seagrass had a positive correlation against a fish abundance, where diversity and fish abundance were found more associated with seagrass compared on an empty substrate. This research aimed to know the relationship of seagrass density and fish abundance which is important to maintain the long term sustainability of fish in Southern Bali. This research was carried out along Tanjung Benoa and done in four station points started from Tanjung Benoa Beach to Nusa Dua Beach which has characteristic white sandy beaches, big wave beach facing Indian Ocean. Data collection of seagrass used line transect method with 50 x 50 cm2 quadrant and fish sampling used the method of visual censuses in 50 x 5 meters. The analysis of the data used in this study included analysis of seagrass density, fish abundance, linear regression, and statistic test correlation. The results showed the condition of seagrass meadow conditions in Southern Bali that could be categorized very tight. The total range of fish abundance on a 0.18 0.28 – ind/m2 was 10 families of fish, they are Apogonidae, Nemipteridae, Pinguipedidae, Fistularidae, Cepolidae, Labridae, Diodontidae, Pomacentridae, Scorpaenidae, Chaetodontidae, and highest abundance of the family is Apogonidae. A dependent variable (fish abundance) were able to be explained by independent variable (seagrass density) and seagrass density could describe its effects on the fish abundance. The test results of the regression analysis between fish abundance and seagrass density also indicated weak correlation level between the two variables connected.

2020 JMRT. All rights reserved.

Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang memiliki rizhoma, daun, dan akar sejati serta dapat beradaptasi penuh pada suatu perairan dengan salinitas yang cukup tinggi (Nontji, 2005). Lamun hidup pada daerah beriklim tropis dan subtropis. Persebaran Lamun di dunia tersebar secara merata berkisar 66 jenis (Kuo and Den Hartog, 2007) dan 12 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Indonesia memiliki luasan padang lamun sekitar 30.000 km2 dan terdapat tujuh marga di dalamnya, yakni Thalassia, Enhalus, Halodule, Halophila, Syrongidium, Cymodocea dan Thalssodendrom yang terdiri dari 12 jenis, yaitu Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Cymodocea serrulata, Cymodocea rotundata, Thalassodendron ciliatum, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Halophila decipiens, Halophila minor, dan Halophila spinulosa yang memegang peranan penting bagi perairan laut dangkal (Nontji, 2005).

Ekosistem padang lamun merupakan ekosistem yang memiliki peranan penting bagi ikan yakni sebagai tempat memijah (spawning ground), mencari makan (feeding ground), pembesaran (nursery ground) serta sebagai tempat berlindung bagi sebagian besar sumberdaya hayati ikan. Sementara ikan berperan dalam menjaga keseimbangan siklus rantai makanan

(Supriharyono, 2007) serta bioindikator kualitas perairan (Hendrata, 2004). Selain itu, ikan merupakan sumber bahan makanan yang memiliki kandungan protein tinggi serta omega-3 yang baik bagi perkembangan otak (Diana, 2012). Keberadaan lamun memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kelimpahan ikan, dimana keragaman dan kelimpahan ikan lebih banyak ditemukan pada daerah yang bervegetasi dibandingkan pada substrat kosong, hal ini terjadi karena pada daerah yang bervegetasi dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan predator serta terdapatnya asupan makanan (Hemminga dan Duarte, 2000).

Baik secara langsung maupun tidak langsung berbagai aktivitas manusia dan industri akan memberikan dampak terhadap ekosistem padang lamun. Kegiatan pemanenan padang lamun yang dilakukan sebagai tujuan tertentu, pencemaran minyak, masuknya limbah ataupun sedimen dari daratan dapat merusak ekosistem padang lamun. Selain itu, kerusakan ekosistem padang lamun juga dapat disebabkan oleh adanya aktivitas perkapalan seperti peletakan jangkar kapal dan baling – baling kapal (Koch, 2001). Sebagain besar ekosistem padang lamun di Bali telah terdegradasi akibat aktivitas masyarakat seperti reklamasi pulau Serangan, pengambilan batu karang, budidaya rumput laut di Pulau Nusa Penida dan Lembongan, serta adanya aktivitas pariwisata

Perairan Selatan Bali yang dapat menurunkan keragaman dan kepadatan ikan (Arthana, 2004).

Salah satu lokasi dengan komunitas lamun yang melimpah di Perairan Selatan Bali yakni pada daerah Tanjung Benoa. Secara administratif, Tanjung Benoa masuk ke wilayah kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (Faiqoh, 2015). Hasil penelitian Faiqoh et al. (2017) menemukan jumlah ikan di Tanjung Benoa yang diwakili Pantai Samuh terdiri dari 10 famili dengan famili yang didapatkan spesies terbanyak adalah famili Apogonidae, dan didapatkan kepadatan ikannya mencapai 0.08 ind/m2. Penelitian mengenai pengaruh kerapatan lamun terhadap kelimpahan ikan telah banyak dilakukan diantaranya Sarisma (2018), Anggraeny (2017) dan Faiqoh et al. (2017) mengenai peranan lamun terhadap kelimpahan ikan, namun pada penelitian tersebut tidak menganalisis pengaruh dan korelasi antar keduanya. Mengingat saat ini terjadi pendegradasian pada lamun khususnya di Perairan Selatan Bali, yang mana lamun sendiri memiliki peranan yang penting terhadap kepadatan ikan maka diperlukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh dan tingkat kekuatan hubungan antara kerapatan lamun dan kepadatan ikan guna mempertahankan keberlangsungan hidup ikan dalam jangka panjang di Perairan Selatan Bali.

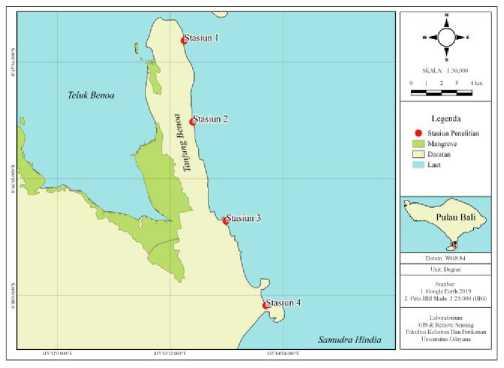

Penelitian ini dilkukan selama empat bulan, yang dimulai pada bulan Januari hingga April 2019. Pada bulan pertama dilakukan persiapan dan survei lokasi penelitian dan dua bulan selanjutnya dilakukan kegiatan pengambilan data dan identifikasi jenis ikan. Penelitian ini dilaksanakan dibagian selatan pulau Bali yang diwakili Pantai di sepanjang Tanjung Benoa secara merata mulai dari Pantai Benoa (Stasiun 1) hingga Pantai Nusa Dua (Stasiun 4) yang dapat dilihat pada (Gambar 1). Pantai di daerah Selatan Bali memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih, berombak besar karena berhadapan dengan Samudra Hindia. Identifikasi jenis ikan bertempat di Laboratorium Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

Gambar 1. Peta Penelitian

-

2.2 Pengambilan Sampel

Pengambilan data lamun dilakukan pada empat stasiun yang mewakili daerah ekosistem padang lamun di Selatan Bali.

Pengambilan data lamun menggunakan metode transek kuadran yang mengacu pada Faiqoh et al. (2017) dimana garis ditarik secara tegak lurus atau terhadap garis pantai dengan tiap stasiunnya terbagi lagi menjadi 3 substasiun dengan jarak antar substasiun 10 m. Sampling kerapatan lamun dilakukan dengan menggunakan transek yang dipasang secara tegak lurus dengan garis pantai, dimulai dari batas mulai lamun ditemukan dan setiap 25 meter di garis transek diletakkan transek kuadran dengan ukuran 50x50 cm2 yang dilakukan sampai sepanjang 50 m ke arah laut. Lamun yang dijumpai di dalam plot dicatat jenisnya dan apabila tidak diketahui jenisnya maka diambil 1 rimpang untuk diidentifikasi jenisnya, kemudian dilakukan perhitungan jumlah tegakan setiap jenisnya. Lamun yang terhitung kemudian dicatat pada kertas, dan data lamun siap untuk dianalisis.

Sampel ikan diperoleh menggunakan metode underwater visual sensus di dalam transek 50 x 5 meter mengikuti metode English et al. (1997), dimana garis transek ditarik sepanjang 50 meter menuju kearah laut serta posisi transek tegak lurus dengan garis pantai dan 5 meter yang dibagi menjadi 2,5 meter disisi kanan dan kiri. Pengambilan sampel tersebut dilakukan pada kondisi perairan surut menuju pasang karena pada kondisi tersebut ikan akan menuju ke lamun dan bergerak aktif di kolom perairan. Ikan yang berada di dalam transek direkam dan difoto pergerakannya dengan teknik snorkeling menggunakan kamera underwater. Sampel ikan yang telah diperoleh menggunakan kamera underwater dipindahkan ke laptop untuk selanjutnya diidentifikasi menggunakaan buku panduan identifikasi ikan Indonesian reef fishes (Kuiter dan Tonozuka, 2001) dan dihitung kepadatannya. Ikan yang diambil mulai dari ukuran juvenil hingga ukuran dewasa.

-

2.3 Analisis Data

-

2.3.1 Kerapatan Lamun

-

Nilai kerapatan lamun dihitung berdasarkan (Khouw, 2009):

(1)

dimana Di yaitu kerapatan lamun jenis-i (ind/m2); ni yaitu jumlah tegakan lamun jenis-i; A yaitu jumlah luas transek dimana lamun jenis-i ditemukan (m2).

Kondisi kerapatan lamun dapat diklasifikasikan menjadi lima skala seperti pada (Tabel 1).

|

Tabel 1. Skala Kondisi Padang Lamun Berdasarkan Kerapatan | ||

|

Skala |

Kerapatan (tegakan/m2) |

Kondisi |

|

5 |

>625 |

Sangat Rapat |

|

4 |

425 – 624 |

Rapat |

|

3 |

225 – 424 |

Agak Rapat |

|

2 |

25 – 224 |

Jarang |

|

1 |

<25 |

Sangat Jarang |

|

Sumber : Amran, 2010 dalam Nurzahraeni, 2014 | ||

-

2.3.2 Kelimpahan Ikan

Analisa data yang dihitung adalah kelimpahan ikan yakni jumlah individu per satuan luas atau volume area yang di hitung menggunakan persamaan (Hejda et al., 2009)

(2)

dimana Di yaitu kelimpahan ikan jenis-i (ind/m2); ni yaitu jumlah individu ikan jenis-i; A yaitu luas area sampling (m2).

2.3.3 Analisis Regresi

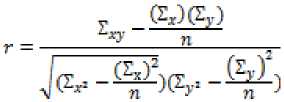

(6)

dimana adalah koefisien korelasi; X adalah kerapatan lamun; V adalah kelimpahan ikan; n adalah jumlah data.

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh kerapatan lamun terhadap kepadatan ikan pada ekosistem padang lamun di Perairan Selatan Bali. Nilai regresi dihitung berdasarkan Sudjana (1986):

Y = a + bX (3)

b _ w(⅛ J ~ ⅞)¾)

■ n(⅛)-(⅛)a (4)

Kisaran nilai korelasi:-1 < r < +1

|

Tabel 2. Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi | |

|

Koefisien Korelasi |

Tingkat Hubungan |

|

0 |

Tidak ada korelasi |

|

0 – 0,20 |

Korelasi sangat lemah |

|

0,20 – 0,40 |

Korelasi lemah |

|

0,40 – 0,70 |

Korelasi sedang |

|

0,70 – 0,99 |

Korelasi kuat |

|

1 |

Korelasi sempurna |

|

Sumber: Latuconsina et al. (2013) | |

(5)

dimana Y yaitu variabel terikat (nilai kepadatan ikan); X yaitu variabel bebas (nilai kerapatan lamun); a yaitu konstanta; b adalah koefisien regresi; n adalah jumlah data.

2.3.4 Uji Statistik Korelasi

Uji statistik korelasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan kerapatan lamun terhadap kepadatan ikan yang berada pada ekosistem padang lamun Perairan Selatan Bali. Perhitungan korelasi sederhana dilakukan berdasarkan Harianti et al. (2012) dapat dilihat pada persamaan (6) dan tingkat hubungan koefisien korelasi disajikan pada Tabel 2.

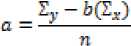

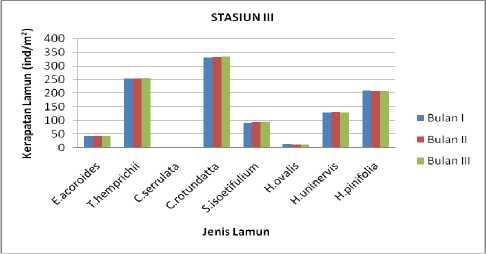

Kerapatan lamun pada setiap daerah berbeda yang dimana tergantung pada banyaknya jumlah tegakan pada daerah tersebut dan juga bergantung kepada jenis pada lamun tersebut. Kerapatan jenis lamun di Perairan Selatan Bali digambarkan dengan grafik yang disajikan dalam Gambar 2.

Dilihat dari Gambar 2 diketahui bahwa terdapat 8 jenis lamun yang tersebar ke dalam 4 stasiun penelitian. Jenis lamun yang ditemukan yakni Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Halodule pinifolia, Halodule uninervis dan Syringodium isoetifolium.

Gambar 2. Grafik Kerapatan Jenis Lamun

Kerapatan jenis lamun Perairan Selatan Bali pada saat penelitian menunjukkan bahwa jenis lamun yang memiliki kerapatan tertinggi adalah Syringodium isoetifolium dengan nilai kerapatan 280 ind/m2, sedangkan jenis yang memiliki kerapatan terendah di setiap stasiunnya yakni lamun jenis Enhalus acoroides yang mencapai 43 ind/m2.

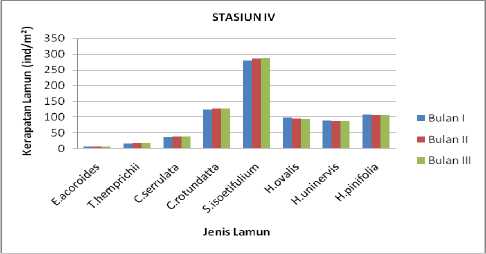

Gambar 3. Grafik Kerapatan Total Lamun

Berdasarkan grafik pada Gambar 3, dapat diketahui bahwa pada bulan I dari 4 stasiun pengamatan kerapatan total lamun tertinggi terdapat pada stasiun 3 dengan nilai kerapatan sebesar 1070 ind/m2, sedangkan stasiun yang memiliki kerapatan total lamun terendah terdapat pada stasiun 2 dengan nilai kerapatan sebesar 651 ind/m2. Pada bulan II diketahui bahwa stasiun 3 masih menjadi stasiun dengan kerapatan tertinggi yakni sebesar 1075 ind/m2, sedangkan stasiun dengan kerapatan terendah terletak pada stasiun 2 yakni sebesar 697 ind/m2. Pada bulan III pengamatan diketahui kerapatan total lamun tertinggi tetap pada stasiun 3 dengan nilai kerapatan sebesar 1076 ind/m2, sedangkan stasiun dengan kerapatan terendah terletak pada stasiun 2 yakni sebesar 699 ind/m2.

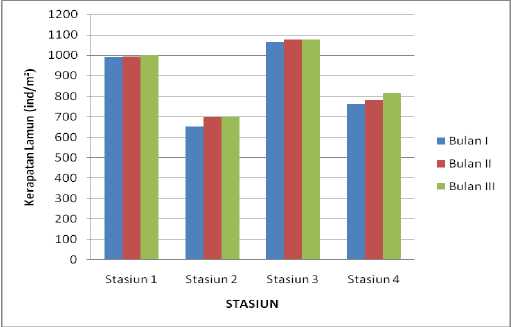

3.2 Kelimpahan Ikan

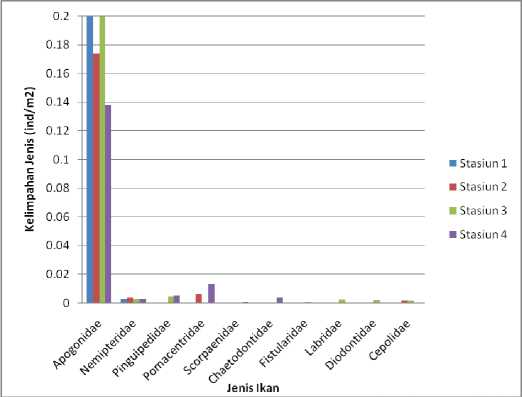

Gambar 4. Grafik Kelimpahan Jenis Ikan

Hasil penelitian menunjukkan jumlah individu ikan yang didapatkan sebanyak 2252 individu yang tergolong dalam 10 famili yaitu Apogonidae, Nemipteridae, Pinguipedidae,

Fistularidae, Cepolidae, Labridae, Diodontidae, Pomacentridae, Scorpaenidae, Chaetodontidae dan 14 genus yaitu Apogon, Scolopsis, Parapercis, Labrus, Stegastes, Pteoris, Pomacentrus, Cheilodipterus, Chrysiptera, Chaetodon, Fistularia, Bodianus, Cyclichthys, Acanthocepola. Stasiun tiga dengan kelimpahan total tertinggi terdapat 7 famili ikan yang dimana individu terbanyak berasal dari famili Apogonidae. Untuk stasiun satu hanya ditemukan 2 famili, stasiun dua ditemukan 4 famili, dan stasiun dengan genus terbanyak ditemukan pada stasiun 4 dengan 7 famili.

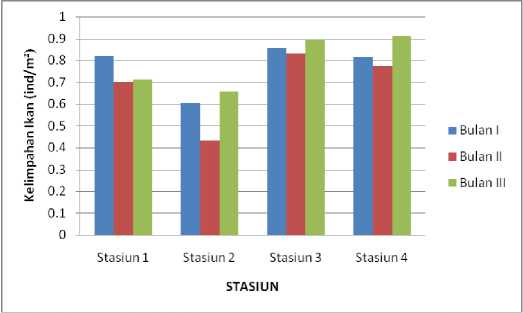

Gambar 5. Grafik Kelimpahan Total Ikan

Berdasarkan grafik pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa kelimpahan total ikan mengalami fluktuasi dalam waktu tiga bulan. Rata-rata kelimpahan tertinggi terletak pada stasiun tiga yakni dengan 0.86 ind/m2, sedangkan kelimpahan terendah terletak pada stasiun dua yakni dengan 0.56 ind/m2.

-

3.3 Pengaruh Kerapatan Lamun Terhadap Kelimpahan Ikan

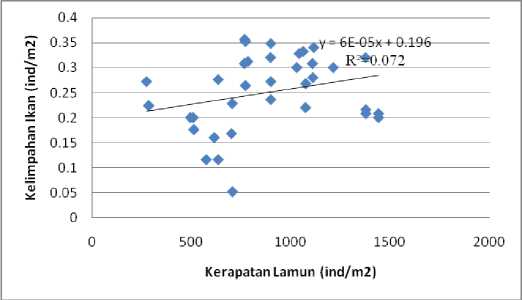

Pengaruh kerapatan lamun terhadap kelimpahan ikan dapat digambarkan dengan menggunakan perhitungan regresi linear. Hasil perhitungan regresi linear parameter lamun dan ikan di Perairan Selatan Bali dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Analisis Regresi Linear Parameter Lamun dan Ikan di Perairan Selatan Bali

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Perairan Selatan Bali, hasil analisis regresi linear kelimpahan ikan dengan kerapatan lamun secara statistik menunjukkan bahwa pola regresi positif. Pola regresi positif menggambarkan pola hubungan yang berbanding lurus dimana bahwa kerapatan

ekosistem lamun mempengaruhi kelimpahan ikan (Sarwono, 2006).

Nilai koefisien determinasi regresi (R²) sebesar 0.072 dan hasil uji analisis regresi antara kelimpahan ikan dengan kepadatan lamun diperoleh nilai (r) sebesar 0,27 dengan tingkat korelasi lemah yang terjadi antara dua variabel yang di hubungkan.

Lokasi penelitian terbagi menjadi empat lokasi yang dimana ditumbuhi lamun secara tersebar dari pinggir pantai hingga daerah dekat tubir. Sebagian besar substrat di pantai ini adalah pasir dan pecahan karang. Secara umum empat lokasi penelitian merupakan tujuan wisata dan banyak aktivitas di pantai ini. Masyarakat lokal memanfaatkan kawasan ini untuk mengembangkan wisata bahari dan tempat nelayan mencari ikan. Stasiun 1 merupakan tempat penambatan kapal atau perahu untuk keperluan pariwisata, nelayan, transportasi, dengan jumlah kurang lebih 30 kapal atau perahu. Stasiun 2 juga terdapat aktivitas wisata bahari dan juga digunakan sebagai tempat penambatan perahu oleh nelayan. Stasiun 3 banyak ditemukan aktivitas manusia mulai dari memancing ikan, wisata bahari atau sekedar rekreasi di pinggir pantai. Pada stasiun 4 jarang ditemukan aktivitas manusia dikarenakan terletak ±50 m dari depan hotel dan restoran yang diduga menjaga baik kondisi lingkungan pantai.

Terdapat 8 jenis lamun yang tersebar ke dalam 4 stasiun penelitian. Jenis lamun yang ditemukan yakni Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Halodule pinifolia, Halodule uninervis dan Syringodium isoetifolium. Kerapatan jenis lamun tertinggi masing-masing, yakni Syringodium isoetifolium, Halodule pinifolia, dan Cymodocea rotundata yang dikarenakan pada empat stasiun lokasi penelitian didominasi oleh substrat pasir dan rubble atau pecahan karang yang telah mati. Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan Bengen (2002) bahwa jenis lamun Cymodocea rotundata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium dan Thalassia hemprichii merupakan spesies lamun yang memiliki sifat pionir serta dapat tumbuh pada perairan yang sangat dangkal dengan substrat berpasir lebih halus, sehingga dalam proses perkembangannya substrat dasar akan ikut tergeser oleh jenis lainnya (Hardiyanti, 2012). Selain itu dikarenakan rizomanya yang tipis dan fleksibel tidak mampu meredam arus ataupun gelombang besar yang terjadi pada musim barat, sehingga dapat membuat sedimen dasar terangkut dan mudah menyebabkan kematian (Wirawan, 2014).

Pada lokasi penelitian terlihat peningkatan kerapatan lamun di masing masing stasiun setiap bulannya, ini dikarenakan terjadinya pertumbuhan rizoma yang diikuti dengan munculnya individu baru seperti yang disampaikan Kawaroe et al. (2011) dalam penelitiannya yang menerangkan bahwa pertumbuhan panjang rizoma Cymodocea rotundata mencapai 210 cm per tahun, sedangkan Cymodocea serrulata hanya mencapai 153 cm per tahun dan morfologi rizoma lamun mempengaruhi kecepatan pertumbuhannya. Dimeter rizoma lamun yang lebar biasanya memiliki pertumbuhan yang lambat jika dibandingkan dengan diameter rizoma lamun yang sempit.

Kelimpahan ikan pada empat stasiun penelitian dengan kerapatan total lamun di setiap stasiunnya yang menunjukkan adanya perbedaan. Hal tersebut sesuai dengan penyataan Fahrudin (2002) bahwa kelimpahan organisme pada ekosistem padang lamun terjadi karena pada ekosistem lamun tersedia

sumber makanan dan dapat digunakan sebagai tempat berlindung dari serangan predator ataupun arus yang tinggi. Jenis-jenis ikan yang diperoleh pada lokasi penelitian didominasi oleh jenis ikan hias yang dapat dimanfaatkan seperti Pomacentridae, Labridae, Chatodontidae, Nemipteridae, dan Scorpaenidae, namun beberapa jenis yang diperoleh merupakan ikan-ikan muda yang memiliki ukuran kecil. Kondisi tersebut menunjukan bahwa benar adanya padang lamun memiliki peranan penting sebagai daerah asuhan ikan yang nantinya dapat menunjang usaha perikanan (Triandiza, 2011). Ditemukannya famili Chaetodontidae yang merupakan ikan indikator kesehatan karang pada stasiun empat menandakan bahwa terdapatnya ekosistem terumbu karang yang berdekatan dengan ekosistem padang lamun di stasiun tersebut dalam keadaan yang baik (Suryanti, 2011). Jenis ikan yang ditemukan pada padang lamun di Perairan Selatan Bali didominasi oleh jenis ikan karang. Tingginya keragaman jenis ikan karang yang ditemukan di padang lamun Perairan Selatan Bali dipengaruhi oleh adanya habitat terumbu karang seperti yang ditemukan Faiqoh et al. (2017) di Perairan Selatan Bali yang didominasi oleh ikan karang.

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang memiliki keragaman jenis ikan yang tinggi, kondisi tersebut akan mempengaruhi keragaman jenis ikan pada ekosistem padang lamun yang terletak berdampingan dengan ekosistem terumbu karang. Tingginya tingkat keragaman jenis ikan karang pada ekosistem lamun terkait dengan fungsi ekologi lamun sebagai tempat perlindungan dan sumber makanan bagi organisme lainnya (Latuconsina, 2013). Jumlah individu terbanyak yang ditemukan pada keempat stasiun penelitian berasal dari famili Apogonidae. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan English et al. (1997) yang mengatakan bahwa famili Apogonidae termasuk jenis ikan-ikan mayor karang yang memiliki ukuran kecil 5 sampai 25 cm yang umumnya ditemukan secara melimpah dalam jumlah individu ataupun jenis. Selain itu Apogonidae merupakan jenis ikan yang paling umum dijumpai pada padang lamun (Adrim, 2006).

Kelimpahan total mengalami fluktuasi dalam waktu tiga bulan. Rata-rata kelimpahan tertinggi terjadi pada bulan ke-3 yakni bulan Maret yang diduga terjadi akibat pada bulan tersebut curah hujannya relatif rendah dibanding bulan Januari dan Februari yang merupakan puncak musim hujan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pusat Krisis Kesehatan (PKK) (2017) yang mengatakan curah hujan yang tinggi berdampak terhadap kelimpahan ikan karena kurangnya klorofil-a yang merupakan indikator keberadaan fitoplankton sebagai produktivitas primer di perairan. Ikan akan melimpah jika jumlah makanan melimpah. Melimpahnya makanan dikarenakan kandungan klorofil-a di permukaan air melimpah, sehingga banyak ikan yang mencari makan pada kondisi tersebut dan kelimpahan ikan cenderung menjadi tinggi.

Stasiun dengan kelimpahan ikan tertinggi terletak pada stasiun dengan lamun yang memiliki tingkat kerapatan tinggi. Menurut Rappe (2010) dalam Anggraeny (2017), kelimpahan ikan tertinggi terdapat pada ekosistem lamun yang memiliki kerapatan lamun tertinggi baik yang tersusun dari satu jenis lamun atau tersusun dari banyak jenis lamun, sedangkan kelimpahan ikan rendah ditemukan pada ekosistem padang lamun dengan kerapatan rendah pula atau daerah yang tidak bervegetasi. Kondisi tersebut dikarenakan ekosistem lamun merupakan ekosistem yang menyediakan pangan dan tempat untuk berlindung dari predator bagi sebagian besar organisme termasuk ikan (Gillanders, 2007). Kerapatan lamun yang tinggi memungkinkan kecepatan arus menjadi berkurang. Kondisi tersebut disebabkan karena daun lamun dapat meredam

gelombang dan arus. Lamun merupakan habitat yang dimanfaatkan oleh ikan sebagai tempat berlindung dari arus dan sebagai tempat mencari makan.

Analisis regresi linear merupakan sebuah pengujian serentak untuk dapat mengetahui seberapa besarnya hubungan dari kedua variabel yang diukur, untuk dapat diketahui apakah persamaan tersebut dapat digunakan sebagai pendekatan atau tidak. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi regresi (R2) adalah 0,072 yang dapat diartikan bahwa kemampuan variabel bebas (kerapatan lamun) dalam menjelaskan varians variabel terikat (kelimpahan ikan) sebesar 7%, sedangkan 93% varian dari variabel terikat dijelaskan oleh faktor lain. Dengan nilai determinasi regresi (R²) tersebut kerapatan lamun dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap kelimpahan ikan meskipun sangat lemah. Hasil uji analisis regresi antara kelimpahan ikan dengan kerapatan lamun diperoleh nilai (r) sebesar 0,27 dengan tingkat korelasi lemah yang terjadi antara dua variabel yang di hubungkan dan menandakan bahwa kelimpahan ikan tidak selalu ditentukan dengan adanya kerapatan lamun yang tinggi. Menurut Hemminga dan Duarte (2000) kelimpahan dan keragaman jenis ikan tinggi berada pada kawasan yang bervegetasi, karena pada kawasan tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan serta menyediakan sumber makanan.

Kondisi padang lamun di Perairan Selatan Bali dapat dikategorikan sangat rapat yakni dengan kerapatan berkisar 651-1070 ind/m2. Untuk kelimpahan total ikan pada perairan berkisar pada 0.18 – 0.28 ind/m2 dengan komposisi jenis tertinggi yakni pada famili apogonidae genus Apogon, dan famili terendah yakni Scorpaenidae dan Fistularidae. Nilai koefisien determinasi regresi (R2) adalah 0.072 yang dapat diartikan bahwa kemampuan kerapatan lamun dalam menjelaskan varian dari kelimpahan ikan adalah sebesar 7%, sedangkan 93% varian dari variabel terikat dijelaskan oleh faktor lain. Hasil uji analisis regresi antara kelimpahan ikan dengan kerapatan lamun diperoleh nilai (r) sebesar 0,27 yang menandakan tingkat korelasi yang lemah terjadi antara dua variabel yang di hubungkan.

Daftar Pustaka

Adrim, M., 2006. Asosiasi ikan di padang lamun. Oseana, 31(4), 1-7.

Amran, M. A., Rappe, R. A., 2010. Estimation of seagrass coverage by depth invariant indices on quickbird imagery. Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology.

Anggraeny, R., 2017. Kondisi Padang Lamun yang Berbeda dengan Struktur Komunitas Ikan di Pulau Bontosua Kabupaten Pangkep Kepulauan Spermonde [skripsi].Makassar : Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. 66 hal.

Arthana, I. W., 2004. Jenis dan kerapatan Padang lamun di Pantai Sanur Bali, Denpasar: Universitas Udayana. Jurnal Lingkungan Hidup Bumi Lestari, 2(5), 68-76.

Bell, J. D., 1989. Ecology of fish assemblages and fisheries associated with seagrasses. Biology of seagrasses, 536-564.

Bengen, D. G., 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB: Bogor, 63.

Diana, F. M., 2012. OMEGA 3. Jurnal Kesehatan Masyarakat

Andalas, 6(2), 113-117.

English, S. A., Baker, V. J., Wilkinson, C. R., 1997. Survey manual for tropical marine resources (Townsville: Australian Institute of Marine Science).

Fahrudin., 2002. Pemanfaatan, Ancaman dan Isu-isu Pengelolaan Ekosistem Padang Lamun. [Makalah Falsafah Sains]. Bogor : Program Pasca Sarjana/S3, Institut Pertanian Bogor.

Faiqoh, E., 2015. Distribusi Spasial Dan Identifikasi Biodiversitas Lamun Di Perairan Tanjung Benoa. Dalam Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek). Denpasar, Bali, Indonesia.

Faiqoh, E., Wiyanto, D. B., Astrawan, I. G. B., 2017. Peranan Padang Lamun Selatan Bali Sebagai Pendukung Kelimpahan Ikan di Perairan Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(1), 10-18.

Gillanders, B. M., 2007. Seagrasses, fish, and fisheries. In Seagrasses: Biology, Ecologyand Conservation (Pp. 503-505). Springer, Dordrecht

Hardiyanti, S., Umar M.R., Priosambodo D., 2012. Analisis vegetasi lamun di perairan pantai Mara’bombang kabupaten Pinrang. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Makassar.

Harianti, A., Veronica, S., Setiawan, S., Iskandar D., 2012. Statistika II. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.

Hejda, M., Pyšek, P., Jarošík, V., 2009. Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of ecology, 97(3), 393-403.

Hemminga, M. A., Duarte, C. M., 2000. Seagrass Ecology. Australia: Cambridge University Press.

Hendrata, S., 2004. Pemanfaatan ikan nila (Oreochromis niloticus) sebagai bioindikator untuk menilai efektifitas kinerja ipal rumah sakit pupuk Kaltim, Bontang [tesis].Semarang : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.66 hal.

Kawaroe, M., F. Anggraeni dan W. Kiswara., 2011. Pertumbuhan Rhizome Lamun Jenis Cymodocea rotundata dan Cymodocea serrulata pada Dua Kedalaman Berbeda di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan VII ISOI 2010. Jakarta. Hal: 168-176

Khouw, A. S., 2009. Metode dan analisa kuantitatif dalam bioekologi laut. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L). Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K). DKP. Jakarta, 65.

Kikuchi, T., 1980. Faunal relationships in temperate seagrass

beds. Holland book of Seagrass Biology, An Ecosystem Perspective.

Koch, E. W., 2001. Beyond light: physical, geological, and geochemical parameters as possible submersed aquatic vegetation habitat requirements. Estuaries, 24(1), 1-17.

Kuo, J., Den Hartog, C., 2007. Seagrass morphology, anatomy, and ultrastructure. In Seagrasses: Biology, Ecologyand Conservation (pp. 51-87). Springer, Dordrecht.

Latuconsina, H., Sangadji, M., Dawar, L., 2013. Asosiasi Gastropoda pada Habitat Lamun Berbeda di Perairan Pulau Osi Teluk Kontania Kabupaten Seram Barat. Ilmu Kelautan dan Perikanan, 23(2), 67-78.

Latuconsina, H., Sangadji, M., Sarfan, L., 2013. Struktur Komunitas Ikan Padang Lamun Di Perairan Pantai Wael Teluk Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 6, 24-32.

Mabrouk, L., Ben Brahim, M., Hamza, A., Mahfoudhi, M., Bradai, M. N., 2014. A comparison of abundance and diversity of epiphytic microalgal assemblages on the leaves of the seagrasses Posidonia oceanica (L.) and Cymodocea nodosa (Ucria) Asch in Eastern Tunisia. Journal of Marine Biology, 2014.

Nontji, A., 1987. Laut nusantara. Djambatan.

Nontji, A., 2005. Laut Nusantara Edisi Ke-4. Jakarta: Djambatan.

Nurzahraeni., 2014. Keragaman Jenis dan Kondisi Padang Lamun Di Perairan Pulau Panjang Kepulauan Derawan Kalimantan Timur [skripsi].Makassar: Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar.68 hal.

Pusat Krisis Kesehatan., 2017. Dampak El Nino dan La Nina pada Cuaca di Indonesia.

Rappe, R. A., 2010. Struktur Komunitas Ikan Pada Padang Lamun Yang Berbeda Di Pulau Barrang Lompo Fish Community Structure In Different Seagrass Beds Of Barrang Lompo Island. Jurnal ilmu dan teknologi kelautan tropis, 2(2), 63.

Sarisma, D., Ramli, M., 2018. Hubungan Kelimpahan Ikan Dengan

Kepadatan Lamun Di Perairan Pulau Hoga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Jurnal Sapa Laut (Jurnal Ilmu Kelautan), 2(4).

Sarwono, J., 2006. Analisis Data Penelitian dengan SPSS.Yogyakarta. Penerbit Andi : 260 hlm.

Sudjana., 1986. Metode Statistika. Penerbit Tarsiko. Bandung. 75 hal

Supriharyono., 2007. Konservasi Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir Tropis. Pustaka Pelajar. Yogjakarta.

Suryanti, S., Supriharyono, S., Indrawan, W., 2011. Kondisi Terumbu Karang dengan Indikator Ikan Chaetodontidae di Pulau Sambangan Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Buletin Oseanografi Marina, 1(1).

Tanto., 2001. Hubungan Tingkat Kerapatan Lamun yang Berbeda dengan Kelimpahan Makrobenthos Infauna di Perairan Pulau Panjang. [skripsi].Semarang : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Semarang, 89 hlm

Tomascik, T., Mah, A. J., Nontji, A., Moosa, M. K., 1997. The ecology of Indonesian Seas Part Two. Periplus Edition.

Triandiza, T., 2011. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Seminar Nasional Sains & Teknologi V. Lampung 19-20 November 2013. Lampung : Diversitas Ikan Pada Komunitas Padang Lamun Di Pesisir Perairan Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara. hlm 666-677.

Wirawan, A. A., 2014. Tingkat Kelangsungan Hidup Lamun Yang

Ditransplantasi Secara Multispesies di Pulau Baranglompo [skripsi].Makassar : Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. 61 hal.

18

Discussion and feedback