Kandungan Bahan Organik di Sedimen Pada Budidaya Abalon Haliotis squamata dengan Sistem Co-Culture di Pantai Geger Bali

on

JMRT, Volume 2 No 2 Tahun 2019, Halaman: 6-10

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621-0096 (electronic); 2621-0088 (print)

Kandungan Bahan Organik di Sedimen Pada Budidaya Abalon Haliotis squamata dengan Sistem Co-Culture di Pantai Geger Bali

Ika Arofa Setiawatia, I Gusti Ngurah Putra Dirgayusaa*, Ni Luh Putu Ria Puspithaa

aProgram Studi Ilmu Kelautan,Fakultas Kelautan dan Perikanan,Universitas Udayana, Bali, Indonesia

* Corresponding author email: dirgayusa@unud.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received October 3rd 2018

Received in revised form December 18th 2018

Accepted January 15th 2019

Available online: 5th August 2019

Keywords:

Organic Matter Co-culture

Abalone

IMTA

Mariculture is increasing to meet market demand. One of Indonesia's aquaculture commodities is abalone Haliotis squamata. Improvement of marine cultivation business should pay attention to the impact on the environment. Marine cultivation one of system that considers environmental sustainability is IMTA (Integrated Multi Trophic Aquaculture). The cultivation business gives effect to the water and sediment quality at the cultivation. The purpose of this research is to know whether there is difference of sediment organic matter in cultivation of abalon Haliotis squamata between before and after IMTA system. This research was conducted for 45 days at Geger Beach, Badung regency, Bali. The method used in this research is Loss-on-ignition method. The results of this research showed that the sediment organic matter before the cultivation process in the sediment was 29,1622% and after 45 days the cultivation process took place with an organic matter content of 31,0052%. The results of statistical analysis of the T-Test that sediment organic matter between before and after 45 days of cultivation process had no significant difference (P> 0.05).

2019 JMRT. All rights reserved.

Budidaya laut merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan produksi hasil laut. Usaha tersebut juga bertujuan untuk mengimbangi hasil tangkapan perikanan laut yang masih bergantung pada musim. Usaha budidaya laut saat ini terus meningkat guna memenuhi kebutuhan pasar. Pada tahun 2016 subsektor perikanan budidaya mendominasi dengan menyumbang bagian sebesar 60,03% terhadap nilai ekspor perikanan nasional (KKP, 2017). Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,11% (KKP, 2017). Salah satu komoditas budidaya perikanan Indonesia adalah kerang abalon Haliotis squamata, menurut Setyono (2009) menyatakan bahwa di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, Cina, Korea, Taiwan dan Jepang abalon merupakan makanan yang sangat digemari, sehingga permintaan abalon di dunia terus mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan terhadap abalon ini menyebabkan meningkatnya usaha budidaya laut.

Berdasarkan Hernawati (2017) bahwa sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia belum banyak menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan mayoritas masih menggunakan sistem monoculture atau konvensional. Usaha budidaya dengan sistem monoculture tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kualitas perairan, namun juga terhadap kualitas sedimen di sekitar budidaya tersebut (Fernandez et al., 2001). Kualitas lingkungan budidaya akan mengalami degradasi seiring meningkatnya hasil produksi sehingga perlu

dilakukan upaya mitigasi agar tidak merusak lingkungan (FAO, 2006). Salah satu upaya mitigasi atau pencegahan terjadinya degradasi lingkungan perairan yang akan mendukung keberlanjutan suatu usaha budidaya maka perlu digunakan sistem budidaya co culture dengan salah satu pendekatan yaitu IMTA (Integrated Multi-trophic Aquaculture) (Barrington et al., 2009). Penerapan sistem budidaya dengan sistem co culture IMTA ini memiliki kelebihan selain dapat mengatasi limbah organik dengan memanfaatkan komoditas lain, juga dapat meningkatkan nilai produksi budidaya dan peluang keberlanjutan usaha budidaya yang lebih menjanjikan (Radiarta et al., 2014). Berdasarkan penelitian Hayati (2017) yang menyatakan bahwa kualitas air di pantai Geger, Nusa dua, Bali mendukung untuk budidaya abalon dengan sistem Co culture, maka penelitian ini dilakukan di Pantai Geger, Nusa dua, Bali. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui limbah atau bahan organik pada sedimen sebagai limbah hasil budidaya abalon dengan sistem co culture IMTA.

-

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

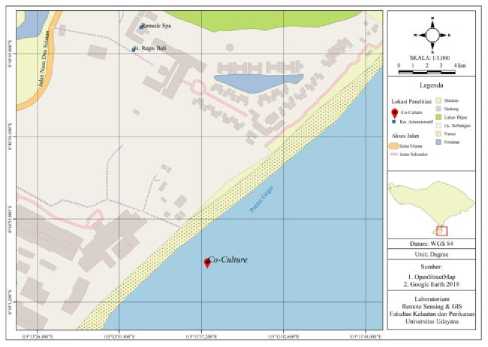

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2018 selama 45 hari. Penelitian dilaksanakan di Pantai Geger, Kabupaten Badung, Bali.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

-

b. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah GPS (Garmin), Kertas pH (SunCARE), Oven (JISICO), Pipa PVC 2,5 (Rucika), Coolbox (Marina cooler), Kertas Label (T&J), Tanur (Heraeus Instrument), Cawan Porselen, Keranjang Buah, Patok Besi, Desikator, Tali ris. Kemudian bahan yang digunakan yaitu, abalon H. squamata, rumput laut E.cottoni, Aquades dan sampel sedimen.

-

c. Pengambilan Sampel Sedimen

Pada penelitian ini dibuat kontruksi besi berukuran 1x1 meter yang didalamnya terdapat wadah pemeliharan abalon berupa keranjang sebanyak 3 buah. Pada masing-masing keranjang diletakkan sebanyak 40 ekor abalon. Wadah pemeliharaan abalon menggunakan keranjang buah yang berwarna putih dengan ukuran 48,5cm x 32cm x 15cm yang kemudian dilapisi waring. Kontruksi besi yang dibuat pada penelitian ini mengacu pada metode modifikasi keramba jaring tancap (KJT) dari penelitian Hayati tahun 2017. Pengambilan sampel sedimen dilakukan menggunakan alat bantu berupa pipa PVC ukuran 2,5 dengan panjang 10 cm, ukuran tersebut mengacu pada Nugroho et al (2013). Pengambilan sampel sedimen secara manual dan tidak menggunakan alat sediment trap dikarenakan limbah yang terperangkap dalam sedimen trap tidak mencukupi untuk dilakukan analsis bahan organik selama penelitian, sehingga dilakukan pengambilan sampel sedimen secara manual diawal sebelum adanya pemeliharaan dan setelah 45 hari pemeliharaan berlangsung.

-

d. Metode Analisis Bahan Organik

Metode yang digunakan dalam analisa bahan organik pada penelitian ini adalah metode Loss-on-ignition (Ball, 1969). Sebelum dilakukan analisis bahan organik, dilakukan analisis kadar air dan bahan kering terlebih dahulu.

-

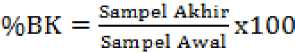

1. Metode Analisis Kadar Air dan Bahan Kering (BK)

Untuk menganalisis Bahan Kering, langkah yang dilakukan yaitu cawan porselen dimasukkan ke dalam tanur selama 3 jam, kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang. Selanjutnya sampel sedimen dimasukkan ke dalam cawan porselen sebanyak 5 gram kemudian dioven dengan suhu 105°C selama 24 jam setelah itu ditimbang. Selanjutnya perhitungan Bahan Kering dan Kadar Air sebagai berikut:

(1)

%Kadar Air = IOO - %BK

Keterangan:

BK= Bahan Kering

-

2. Metode Analisis Bahan Organik (Ball, 1964)

Bahan kering yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 375oC selama 16 jam. Bobot sedimen yang hilang setelah dimasukkan ke dalam tanur adalah bahan organik, dengan perhitungan sebagai berikut:

Kadar bahan organik(%) =-------— × 100%

bws (3)

Keterangan:

B105= Bobot sedimen setelah dimasukkan ke dalam oven 105°C-berat cawan

B375= Bobot sedimen setelah dimasukkan ke dalam tanur-berat cawan.

-

e. Analisis Data

Untuk melihat adanya perbedaan kandungan bahan di sedimen pada sebelum dan sesudah budidaya abalon Haliotis squamata dilakukan T-Test menggunakan SPSS versi.24.0

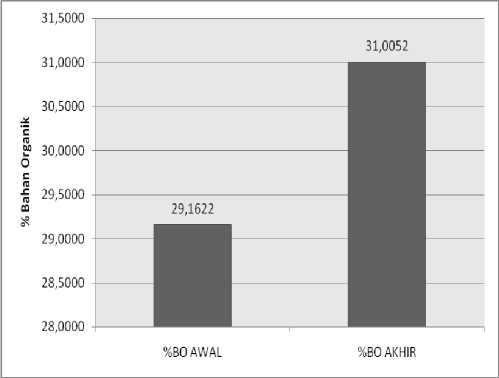

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai kandungan bahan organik di sedimen pada saat sebelum dan sesudah proses budidaya abalon Haliotis squamata dengan sistem co culture (IMTA) dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Grafik Kandungan Bahan Organik di Sedimen Sebelum dan Sesudah Proses Budidaya

Berdasarkan gambar 2, pada saat sebelum proses budidaya kandungan bahan organik di sedimen sebesar 29,16% dan setelah 45 hari proses budidaya berlangsung memiliki kandungan bahan organik sebesar 31%. Hasil Uji T (T-Test) menyatakan bahwa bahan organik di sedimen antara sebelum dan setelah 45 hari proses budidaya tidak terdapat perbedaan yang signifikan (P>0,05).

Perbedaan yang tidak signifikan ini dikarenakan waktu pengamatan yang relatif singkat, sehingga belum dapat memperlihatkan perbedaan secara nyata. Menurut Boyd et al (1994) bahwa bahan organik yang terakumulasi pada sedimen akan meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Semakin lama proses budidaya berlangsung, maka semakin banyak limbah organik yang akan dihasilkan. Selain itu, berkurangnya jumlah individu yang dibudidayakan juga menjadi penyebab perbedaan yang tidak signifkan.

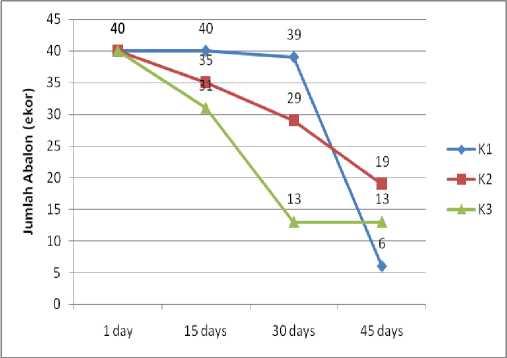

Hasil penelitian Suwoyo et al (2015) menjelaskan bahwa, jumlah limbah yang dihasilkan dari budidaya bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang dibudidayakan, sehingga apabila semakin sedikit jumlah yang dibudidayakan akan menghasilkan limbah yang sedikit pula. Hal ini juga diungkapkan pada penelitian Cubillo et al (2016) bahwa apabila densitas komoditas meningkat harus diiringi dengan peningkatan densitas organisme deposit feeders agar mampu mengimbangi jumlah limbah organik pada dasar perairan. Hal ini juga disebabkan oleh Berkurangnya jumlah individu abalon selama 45 hari penelitian lebih detail dijelaskan pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Kelangsungan Hidup Abalon

Pada gambar 3, jumlah abalon kotak 1 (K1) pada hari ke-1 sebanyak 40 ekor, hari ke-15 sebanyak 40 ekor, hari ke-30 sebanyak 39 ekor dan hari ke-45 sebanyak 6 ekor. Pada kotak 2 (K2) jumlah abalon hari ke-1 sebanyak 40 ekor, hari ke-15 sebanyak 35 ekor, hari ke-30 sebanyak 29 ekor dan hari ke-45 sebanyak 19 ekor. Kemudian pada kotak 3 (K3), jumlah abalon pada hari ke-1 sebanyak 40 ekor, hari ke-15 sebanyak 31 ekor, hari ke-30 sebanyak 13 ekor dan hari ke-45 sebanyak 13 ekor. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya kematian dan lepas. Kematian pada beberapa sampel dikarenakan persaingan serta adanya predator abalon (moray) yang sering ditemukan di lokasi penelitian (Gambar 4).

Gambar 4. Predator Abalon (Moray)

Berdasarkan Diansari et al (2013) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah individu budidaya akan diikuti dengan peningkatan jumlah pakan, kebutuhan oksigen, buangan hasil metabolisme. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi penurunan jumlah individu budidaya, akan diikuti dengan penurunan jumlah pakan dan buangan hasil metabolisme. Pemberian pakan pada penelitian ini sebanyak 20% dari bobot biomassa abalon berdasarkan Nurfajrie et al (2014). Hal ini berarti bahwa pada umur juvenil abalon dengan panjang cangkang 3-4cm memiliki bobot yang masih ringan dan memiliki kemampuan yang rendah dalam mengolah makanan, sehingga pemberian pakan selama budidaya berlangsung akan seiring banyaknya dengan jumlah dan bobot dari individu yang dibudidayakan (Diansari et al., 2013), sehingga pemberian jumlah pakan pada penelitian mengikuti bobot dari individu yang dibudidayakan. Hal ini akan mempengaruhi limbah yang dihasilkan, karena limbah organik yang dihasilkan pada budidaya berasal dari sisa pakan dan hasil metabolisme (Rachmansyah et al., 2004; Choppin, 2006; Sabang et al., 2006; Paena et al., 2009; Diansari et al., 2013). Selain dikarenakan jumlah individu yang dibudidayakan yang terus menurun, arus pasang surut juga turut mempengaruhi keberadaan bahan organik yang ada pada sedimen.

Pada penelitian ini, kandungan bahan organik di sedimen setelah 45 hari proses budidaya mengalami peningkatan sebesar 1,84%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa kandungan bahan organik di sedimen mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan proses budidaya menghasilkan limbah organik yang diakibatkan dari penumpukan sisa pakan dan metabolik. Pada penelitian ini digunakan organisme abalon untuk menyaring particulate organic matter, sedangkan yang berperan dalam menyaring dissolved inorganic nutrient adalah rumput laut, dan deposit feeders yang digunakan untuk mengurai bahan organik di sedimen adalah organisme pengurai yang tersedia di alam. Organisme deposit feeders seperti hewan benthos, bulu babi, dan lainnya (Chopin, 2006). Deposit feeders merupakan organisme yang memiliki cara makan bergantung pada partikel yang terendapkan di sedimen (Herman et al. 1999). Selain deposit feeders yang menyaring bahan organik di sedimen, bakteri juga memiliki peran untuk menguraikan bahan organik tersebut. Hasil dari proses penguraian bahan organik oleh bakteri pengurai adalah senyawa inorganik (Chopin, 2006).

Senyawa hasil penguraian berupa nutrien inorganik yaitu CO2, nitrogen dalam bentuk ammonia dan fosfat yang akan digunakan Rumput laut dalam proses fotosintesis oleh karena itu jumlah nitrogen pembentuk amoniak berkurang dan kandungan nitrogen di alam tetap imbang (Sukti et al., 2016). Berdasarkan penelitian Gultom (2018), menyatakan bahwa laju

pertumbuhan spesifik rumput laut E.cottoni di pantai Geger Bali pada sistem IMTA dengan laju tertinggi berkisar 0,72-0,60%/hari. Namun, dibandingkan dengan penelitian Radiarta et al. (2014) laju pertumbuhan spesifik rumput laut pada sistem IMTA tertinggi mencapai 4,26-4,68%/hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rumput laut pada sistem IMTA di pantai Geger belum optimal. Neori et al. (2008) menyatakan bahwa rumput laut pada sistem IMTA menggunakan senyawa-senyawa hasil penguraian bakteri yang kemudian dikonversi menjadi biomassa.

Pada budidaya co culture IMTA, peranan bakteri pengurai bahan organik dalam proses dekomposisi cukup signifikan (Pantjara, 2011). Pantjara dan Hidayah (2014) menjelaskan bahwa bakteri pengurai membutuhkan lingkungan yang baik untuk berkembang yaitu pada kondisi lingkungan dengan pH 6,5-7,5. Pada penelitian ini didapatkan pH rata-rata pada sebelum dan sesudah budidaya adalah 6, sehingga kondisi lingkungan kurang mendukung untuk berkembangnya bakteri pengurai.

Supriyadi (2007) bahwa pH tanah merupakan sifat kimia yang paling penting karena akan menentukan berbagai sifat tanah lainnya seperti ketersediaan unsur hara, mikroorganisme yang dominan, kecepatan proses perombakan bahan organik dalam tanah. Kondisi pH sedimen juga dipengaruhi oleh keberadaan bahan organik. Oleh karena hasil kandungan bahan organik yang diperoleh sebelum dan setelah penelitian tidak berbeda signifikan, hal ini diikuti oleh hasil nilai pH sedimen yang tidak berbeda pada sebelum dan setelah penelitian. Pada penelitian ini, bakteri tidak mampu bekerja secara optimal, sehingga diperlukan penambahan organisme deposit feeders yang memiliki kemampuan lebih dalam menyaring bahan organik yang terendapkan. Menurut Chopin (2006) bahwa diperlukan penambahan organisme seperti sea cucumbers, polychaetes, dan sejenisnya untuk mengoptimalkan sistem IMTA. Penambahan Sea cucumbers dalam sistem co-culture mampu menurunkan limbah organik di dasar perairan (Cubillo et al., 2016).

Berdasarkan hasil penelitian kandungan bahan organik di sedimen pada budidaya abalon H.squamata dengan sistem IMTA di pantai Geger, Nusa Dua, Bali dapat disimpulkan yaitu kandungan bahan organik di sedimen pada budidaya abalon H.squamata antara sebelum dan setelah budidaya berlangsung tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada ketua nelayan pantai Geger, Nusa dua Bali dan Terimakasih kepada Kepala Laboratorium serta Pranata Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Udayana.

Daftar Pustaka

[FAO] Food and Agriculture Organization. 2006. State of world aquaculture, 2006. Food and Agriculture Organization

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. KKP Dorong Peningkatan Kualitas Produksi Perikanan Budidaya. KKPNews. http://kkp.go.id/2016/03/17/kkp-dorong-peningkatan-kualitas-produksi-perikanan-budidaya/. [09 November 2017]

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Realisasi Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya Triwulan I 2017 Positif.

KKPNews. http://news.kkp.go.id/index.php/realisasi-kinerja-

pembangunan-perikanan-budidaya-triwulan-i-tahun-2017-positif/. [09 November 2017]

Barrington, K., Chopin, T. and Robinson, S. 2009. Integrated Multi-trophic Aquaculture (IMTA) in marine temperate waters. Integrated mariculture: a global review. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 529. Rome, FAO: 7–46.

Ball, DF. 1964. Loss-on-ignition as an estimate of organic matter and organic carbon in non-calcareous soils. The Nature Conservancy, Bangor, Wales. Journal of Soil Science, Vol.15 (1): 84-92

Boyd, C.E., Tanner, M.E., Madkour, M., and Masuda, K. 1994. Chemical Characteristics of Bottom Soils from Freshwater and Brackishwater Aquaculture Ponds. Journal of The World Aquaculture Society. Vol.25 (4): 517-534

Cubillo, A.M., Ferreira, J.G., Robinson, S.M.C., Pearce, C.M., Corner, R.A., Johansen, J. 2016. Role of Deposit Feeders in Integrated Multi-Trophic Aquaculture-A Model Analysis. Aquaculture. Vol. 453: 54-66.

Chopin T. 2006. Integrated multi-trophic aquaculture. What it is, and why youshould care and dont confuse it with polyculture. Northern Aquaculture, Vol. 12 (4): 4pg.

Diansari, R.R.V.R., Arini, E., dan Elfitasari, T. 2013. Pengaruh Kepadatan yang Berbeda Terhadap Kelulusanhidup dan Pertumbuhan Ikan Nila (Oreochomis niloticus) pada Sistem Resirkulasi dengan Filter Zeolit. Journal of Aquaculture Management and Technology. Vol. 2: 37-45

Fernandez, TF., Eleftheriou, A., Ackefors, H., Eleftheriou, M, Ervik, A., Sanchez-Mata, A., Scanlon, T., White, P., Cochrane, S., Pearson, T.H., and Read, P.A. 2001. The scientific principles underlying the monitoring of the environmental impact of aquaculture. J. Appl. Icthyol. Vol. 17: 181-193

Gultom, R.C., 2018. Perbandingan laju pertumbuhan rumput laut

(Euchema cottoni) dengan menggunakan sistem budidaya co-culture dan Monoculture di Perairan pantai Geger, Nusa Dua, Bali. [Skripsi]. Badung: Fakultas Kelautan dan Perikanan. Universitas Udayana.

Hayati, H. 2017. Laju pertumbuhan kerang abalon Haliotis squamata melalui budidaya IMTA di pantai Geger, Nusa dua, Kabupaten Badung, Bali. [Skripsi]. Badung: Fakultas Kelautan dan Perikanan. Universitas Udayana. 80 hal.

Herman, P.M.J., Middelburg, J.J., Van De Koppel, J., Heip, C.H.R. 1999. Ecology of Estuaries Macrobenthos. Advances in Ecologycal Research. Vol. 29: 195-241

Hernawati. 2017. Sumber Belajar Penunjang PLPG 2017: Budidaya Perikanan. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 211 hal

Neori, A., Chopin, T., Troell, M., Buschmann,H., A., Kraemer, P., G., Halling, C., Shpigel, M., Yarish, C., 2008. Integrated aquaculture: Rationale, evolution and state of the art emphasizing seaweed biofiltration in modern mariculture. Aquaculture 231, 361-391.

Nugroho, RA., Widada, S., dan Pribadi, R. 2013. Kandungan Bahan Organik dan Mineral (N,P,K,Fe dan Mg) Sedimen di Kawasan Mangrove Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jurnal of Marine Research. Vol. 2 (1): 62-70.

Nurfajrie, Suminto, Rejeki. S. 2014. Pemanfaatan Berbagai Jenis Makroalga untuk Pertumbuhan Abalon (Haliotis squamata) dalam Budidaya Pembesaran. Journal of Aquaculture Management and Technology. Vol. 3 (4): 142-150.

Paena, M., Sapo, I. Mustafa, A. dan Rachmansyah. 2009. Hubungan Beberapa Faktor Teknis dengan Produktivitas Tambak Intensif di Lampung Selatan. J. Ris. Akuakultur. Vol.4(2): 267-275

Pantjara, B. 2011. Pemanfaatan Bakteri pada Peningkatan Produktivitas Tambak. Prosiding Seminar Nasional VII ‘Inspiring sea for life’. Tantangan dalam pengolahan sumberdaya secara bijaksana dan berkelanjutan. Universitas Hang Tuah Surabaya, C2:23-31

Pantjara, B. Dan Hidayah, N. 2014. Studi Populasi Bakteri Tambak pada Budidaya Udang Sistem Integrated Multitrophic Aquaculture (IMTA). Seminar Nasional Tahunan XI Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, 30 Agustus 2014. pRB-17.559-566

Rachmansyah, Richardus, FK., Bengen, DG dan Soedharma, D. 2004. Pendugaan Laju Sedimentasi dan Dispersi Limbah Partikel Organik dari Budidaya Bandeng dalam Keramba Jaring Apung di Laut. Aquaculture Indonesia. Vol. 5. No. 3:91-101

Radiarta, IN., Erlania dan Sugama, K. 2014. Budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii secara terintegrasi dengan ikan kerapu di Teluk Gerupuk Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. J. Ris. Akuakultur. Vo. 9. No. 1: 125-134

Sabang, R., Pasande, R., & Rahmiah. 2006. Pemantauan Kualitas Air pada Tambak Budi Daya Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) Secara

Intensif. Pusat Riset Perikanan Budidaya. Jakarta. Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur, 5(1): 39-42.

Setyono, DED. 2009. Teknologi Pembenihan Abalon. Jakarta: ISOI: 114 hal

Sukti, AN., Effendy, IJ., dan Sarita, AH. 2016 Perbandingan pertumbuhan dan sintasan populasi abalon yang dipelihara bersama sponge dan rumput laut. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Media Akuatika, 1(1)

Supriyadi,S. 2007. Kesuburan Tanah di Lahan Kering Madura. Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Unijoyo. Jurnal Embryo. Vol.4. No.2: 124-131

Suwoyo, H.S., Tahe, S. dan Fahrur, M. 2015. Karakterisasi Limbah Sedimen Tambak Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) Super Intensif dengan Kepadatan Berbeda. Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur. Sulawesi Selatan: 901-909

10

Discussion and feedback