Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia

on

Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia

Dhiana Puspitawati1,Teddy Minahasa Putra2, Rangga Vandy Wardana3

-

1Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: dhiana@ub.ac.id 2Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: teddyminahasa@student.ub.ac.id

-

3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: ranggavandy@student.ub.ac.id

Info Artikel

Masuk: 2 September 2021

Diterima: 29 Desember 2021

Terbit: 31 Desember 2021

Keywords: ocean mining; national jurisdiction; Indonesia; territorial sea

Kata kunci: penambangan bawah laut; yurisdiksi nasional; Indonesia; laut teritorial

Corresponding Author:

Dhiana Puspitawati, E-mail : dhiana@ub.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2021.v10.i04. p05

Abstract

Ocean is the largest place where natural resources can be found. With the continuing decrease of land resources, nations are now lying their hopes to the ocean in providing more natural resources. As the largest archipelagic state in the world, Indonesia is blessed with rich ocean resources. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) provides comprehensive provisions in ocean usage, and principally divides ocean space into various maritime zones, which include zones under national jurisdiction and beyond national jurisdiction. Furthermore, with regard to ocean mining, coastal states should also regulate nationally their ocean mining both on waters under their jurisdiction and beyond their jurisdiction. This research focuses on ocean mining in the ocean space within national jurisdiction of Indonesia. Using normative method, this research finds that although there has been Mining Act in Indonesia, however, provisions on ocean mining needs to be reformulated. While there has been Presidential Regulation which regulates ocean sand mining, it is argued that ocean resources not only consist of sand. Thus, this research recommends reformulation of national regulations on Mining that is to include ocean mining; and distinguish between ocean mining in ocean within and outside national jurisdiction. In addition, it should also provides for and clustering other ocean resources and not only limited to ocean sand mining.

Abstrak

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) membagi wilayah laut kedalam zona-zona maritim lengkap dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban negara pantai dan negara pengguna, pada masing-masing zona maritime tersebut. Berkaitan dengan penambangan bawah laut, tentu saja jika dilakukan di wilayah territorial Indonesia, maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dalam pemanfaatan sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan metode yurisdis normatif, tulisan ini akan menganalisa apakah pengaturan penambangan bawah laut di Indonesia telah membedakan antara wilayah perairan dan wilayah diluar yurisdiksi Indonesia. Tulisan ini menemukan

bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai hukum nasional tentang penambangan, khususnya tentang mineral dan batubara, akan tetapi belum secara eksplisit mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di laut; dan belum memisahkan antara wilayah perairan didalam dan di luar yurisdiksi nasional Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan reformulasi pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia juga harus mengatur penggolongan (klasterisasi) sumber daya mineral di wilayah perairan Indonesia.

Ketersediaan sumber daya alam acapkali dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun demikian, sesungguhnya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kapasitas sumber daya manusia suatu negara juga sangatlah penting. Bahkan jika suatu negara mempunyai sumber daya alam yang banyak dan diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas serta kualitas yang memadai, suatu negara akan menjadi suatu negara maju seperti Canada, New Zealand, Australia, dan Norwegia. Banyaknya kecaman akan bahaya penambangan di darat dalam kaitannya dengan masalah lingkungan, serta hampir habisnya sumber daya alam di daratan memaksa negara untuk melihat pada penambangan di laut. Sebagaimana diketahui bahwa bumi kita sebagian besar terdiri dari lautan yang mengandung berbagai macam sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, yang berupa mineral-mineral. Mineral lautan atau yang biasa disebut ocean minerals dapat didefinisikan sebagai “mineral nutrients (chemical elements) extracted from deep ocean waters found at ocean depths of between 250 and 1500 metres.” Tulisan ini fokus pada sumber daya laut non-hayati yang ditemukan pada kedalaman 250 hingga 1500 meter.

Secara geografis, lautan dibagi kedalam tiga layer, yaitu permukaan (surface sea waters), dasar laut (deep ocean waters) dan tanah dibawah dasar lautan (very deep ocean waters). Permukaan laut merupakan layer dimana sinar matahari masih bisa masuk dan disirkulasikan sesuai dengan perubahan musim dan angin. Dengan kondisi yang demikian, permukaan laut merupakan tempat yang menunjang hidup sumber daya laut hayati serta mikroorganisme hayati yang dapat hidup sampai kedalaman 250 meter. Selanjutnya dasar laut adalah laut dengan kedalaman 250 sampai dengan 1500 meter. Pada kedalaman ini mineral laut mulai dapat ditemukan. Sedangkan, tanah dibawah dasar laut berada pada kedalaman 1500meter sampai dengan 15 kilometer, dimana lebih banyak mineral yang dapat ditemukan. 1 Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu mempunyai potensi yang sangat besar di dalam lautnya. Salah satu potensinya yakni penambangan di dasar laut.2

Hasil riset dasar laut yang dilakukan di Pulau Komba, menunjukkan bahwa pada kedalaman sekitar 500 hingga 600meter dari permukaan laut ditemukan batuan yang mengandung andesit dan basalt. Batuan tersebut terbentuk akibat proses hidrotermal melalui proses silisifikasi dan kloritifikasi. Selain itu, teridentifikasi adanya mineralmineral sulfida pirit, barit, dan markasit. Kehadiran mineral logam ini merupakan indikator kemungkinan terbentuknya mineral- mineral logam lain yang memiliki nilai ekonomis, seperti emas dan perak. Selain itu, para peneliti juga menemukan adanya endapan minyak dan gas dalam jumlah potensial, diperkirakan 6,6 miliar meter kubik di dasar Laut Sulawesi dan Laut Banda.3

Oleh karena sumber daya alam non-hayati tersebut ditemukan pada laut dikedalaman yang cukup dalam, eksporasi dan eksploitasi sumber daya laut yang demikian membutuhkan ketersediaan teknologi yang memadai serta kerangka hukum untuk pengaturannya. Kerangka hukum demikian harus bisa menyeimbangkan kepentingan negara yang mempunyai teknologi serta negara pantai letaknya berdekatan atau bahkan negara yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah laut tersebut. Penambangan laut menjadi lebih rumit karena, tidak seperti secara geografis yang membagi laut secara vertical, pembagian laut secara hukum dilakukan secara horizontal, dimana semakin jauh wilayah laut tersebut dari daratan suatu negara, maka semakin berkurang pula yurisdiksi negara pantai dikarenakan semakin besarnya hak negara lain di wilayah laut tersebut. Dengan demikian tentunya dalam hal Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dibutuhkan pengaturan khusus untuk penambangan sumber daya laut ini dengan memperhatikan pembagian wilayah laut secara hukum. Meskipun telah ada beberapa tulisan tentang penambangan di laut, akan tetapi penelitian yang dilakukan tentang kerangka hukum pada penambangan di laut adalah penambangan laut di bawah laut bebas atau didasar laut diluar wilayah yurisdiksi Indonesia atau yang disebut dengan dee-sea mining. 4 Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penambangan hanyalah membahas tentang penambangan di darat, bukan di laut.

Tulisan ini akan menganalisa kerangka hukum internasional dan hukum nasional tentang penambangan bawah laut khusus di wilayah perairan Indonesia. Secara

spesifik akan menganalisa apakah pengaturan penambangan bawah laut di Indonesia telah membedakan antara wilayah perairan dan wilayah diluar yurisdiksi Indonesia.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari ketidaklengkapan norma dalam pengaturan nasional tentang penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan statute approach, comparative serta analytical approach, dengan menggunakan isi dari peraturan hukum untuk mengkaji pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Perbandingan praktek negara-negara, khususnya negara kepulauan dalam mengatur penambangan dasar laut di wilayah perairannya juga akan digunakan dalam merumuskan pengaturan nasional tentang penambangan bawah laut. Sedangkan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) merupakan konvensi internasional yang mengatur hampir seluruh aspek tentang pemanfaatan wilayah laut. Secara garis besar UNCLOS 1982 mengatur pemanfaatan wilayah laut berkaitan dengan kewilayahan dan kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara pantai. Konvensi ini juga mengatur tentang pemanfaatan wilayah laut berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik diwilayah laut didalam yurisdiksi nasional maupun di wilayah laut di luar yurisdiksi nasional.5 Dibedakannya wilayah laut didalam dan diluar wilayah yurisdiksi suatu negara juga berakibat pada sejauh mana suatu negara mempunyai hak dalam mengadakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya sumber daya mineral di laut. 6 Sesuai dengan pembagian zona maritime sebagaimana diatur dalam Bab II – Bab VII UNCLOS 1982, suatu negara pantai mempunyai hak atas wilayah laut tertentu yang dibagi ke dalam wilayah laut dibawah kedaulatan negara pantai dan wilayah laut dimana negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat saja. Hak berdaulat tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat memberlakukan hukumnya khusus pada hal-hal tertentu saja. Dalam pemanfaatan wilayah laut, pemberian hak berdaulat lebih banyak terkait pada pemberian hak atas pengelolaan sumber daya alam. Untuk wilayah Zona Ekonoi Eksklusif (ZEE) hak berdaulat negara pantai terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, sedangkan di landas kontinen, hak berdaulat negara pantai berkaitan dengan eksplorasi dan ekploitasi sumber daya alam non-hayati. Meskipun secara umum dikatakan bahwa atas landas kontinen negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat, sesungguhnya rejim dasar laut mengikuti rejim permukaan laut diatasnya.7 Dengan demikian, tentunya terhadap dasar laut yang berada dibawah laut territorial, suatu negara pantai memiliki hak berdaulat penuh dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang

terkandung dalam dasar laut tersebut. Selanjutnya UNCLOS 1982 juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam non-hayati yang ada di dasar laut yang diatur dibawah rejim ‘common heritage of mankind’.8

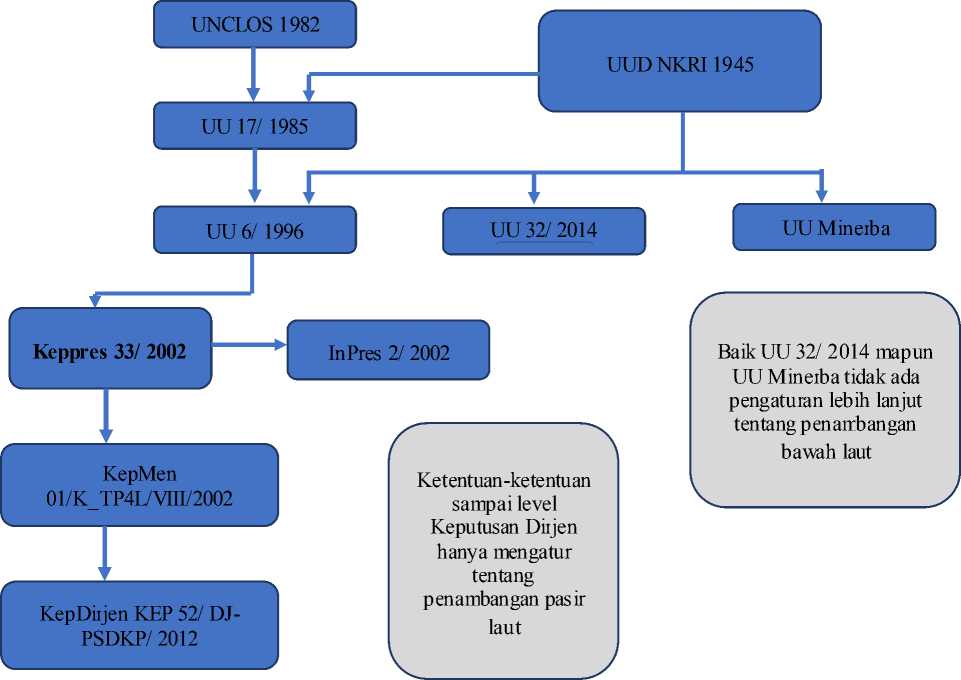

Pembagian zona maritime sebagaimana diatur dalam UNCLSO 1982 tersebut, jika diterapkan di Indonesia, akan menjadikan wilayah laut Indonesia menjadi sangat luas dan tentunya kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati termasuk mineral-mineral laut. Sebagai ilustrasi, dibawah ini gambaran tentang wilayah perairan Indonesia:

Gambar 1: Wilayah Perairan Indonesia

Oleh karena fokus dari tulisan ini adalah pada penambangan bawah laut diwilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, maka yang menjadi penekanan adalah dasar laut dibawah laut territorial (warna pink) dan perairan kepulauan (laut nusantara) dengan warna ungu. Laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia tersebut selanjutnya disebut dengan perairan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menurut ketentuan hukum internasional, sumber daya alam diwilayah perairan Indonesia tersebut merupakan hak dari negara pantai/ negara kepulauan untuk bisa dilakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Selanjutnya, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam laut, termasuk juga sumber daya mineral. Dengan demikian Indonesia mempunyai potensi penambangan bawah laut yang sangat besar. Sumber daya laut yang dihasilkan dari penambangan bawah laut mempunyai berbagai macam fungsi bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai bahan pembangunan infrastruktur,

kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan.9 Hasil penambangan bawah laut juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dengan demikian tentunya pemanfaatan sumber daya ini juga harus dilakukan secara efisien.10 Meskipun atas sumber daya mineral yang terkandung dibawah laut territorial dan perairan kepulauan, Indonesia mempunyai kedualatan penuh, akan tetapi pemanfaatannya harus tetap memperatikan keberlangsungan ketersediaan sumber daya tersebut bagi bangsa Indonesia atau tetap memperhatikan prinsip common heritage of mankind.

Adapun pengertian penambangan bawah laut adalah proses pengambilan mineral yang relative baru yang dilakukan di dasar Samudra. 11 Sebenarnya perkembangan penemuan sumber daya mineral di laut dimulai jauh sebelum dirumuskannya UNCLOS 1982, yaitu sejak ekspedisi H.M.S Challenger pada tanggal 21 Desember 1872 – 24 Mei 1876, dimana ditemukan sumber daya mineral berupa nodul-nodul yang sesungguhnya merupakan mangan.12 Setelah itu banyak penemuan-penemuan mineral laut lainnya dan hal inilah sebenarnya yang menyebabkan negara-negara mulai berpikir untuk mengklaim wilayah laut, sampai akhirnya diatur dalam ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Secara umum, sebagaimana disebutkan olej M Ilham13 bahwa terdapat tiga mineral penting yang terkandung di dasar laut, yang meliputi: (i) Poly metallic nodules, yang mengandung banyak konsentrasi mangan, nikel, tembaga dan cobalt. Nodul-nodul ini banyak ditemukan di cekungan Samudra, dataran abyssal besar yang terletak pada kedalaman 4.000 hingga 6.000 meter dibawah permukaan laut, (ii) Polymetallic Sulfides, ditemukan didaerah aktivitas vulkanik bawah laut dan penyebaran dasar laut, biasanya pada kedalaman 1.000 hingga 4.000 meter, serta Cobalt Crusts yang bisa ditemukan di sisi dan puncak gunung bawah laut. Cobalt Crusts ini bisa ditemukan di kedalaman 800 hingga 2.500 meter. Selanjutnya, Baker menyatakan bahwa sebenarnya berbicara tentang kedalaman lautan secara vertical dapat ditemukan dalam 3 layer/ tingkatan, yaitu tngkat pertama kedalaman laut sampai dengan 250 meter, layer kedua anara 250 sampai 1500 meter dan layer Ketika antara 1500 sampai 15.000 meter.14 Wibawa selanjutnya mengatakan bahwa penambangan bawah laut (ocean mining) harus dibedakan dengan penambangan dasar laut dalam (deep-sea mining).15 Ocean mining atau penambangan bawah laut sebenarnya lebih fokus kepada aggregate (termasuk pasir), berlian, magnesium, sulfur, emas, garam serta minerl lainnya yang ditemukan di dekat pesisir atau di laut dangkal (dengan kedalaman kurang dari 50 meter).16 Bahkan penambangan aggregat yang termasuk

butiran pasir dilakukan tidak jauh dari daratan 17 dan telah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia. Penambangan bawah laut yang berpotensi dilakukan (bahkan sebagian sudah dilakukan), diantaranya meliputi minyak dan gas bumi, pasir besi, aggregate bahan konstruksi, posporit, kromit.

Dalam pemanfaatan sumber daya laut di wilayah perairan Indonesia (perairan kepulauan dan laut territorial), Indonesia telah menetapkan wilayah-wilayah mana yang merupakan wilayah dengan potensi pertambangan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2: Kawasan Potensi Tambang di Laut

Beralih kepada pengaturan nasional tentang penambangan bawah laut, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dengan demikian, ketentuan nasional mengenai pemanfaatan wilayah laut harus mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan Kawasan dasar laut internasional.” Sedangkan Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut diwilayah laut. Hal ini sesuai dengan pengaturan tentang zona maritime yang diatur dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa wilayah perairan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa wilayah yurisdiksi yang dimaksud meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Pengaturan yang sama juga ditemukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia. sebagaimana disebutkan bahwa tulisan ini hanya fokus pada penambangan bawah laut di wilayah perairan, yaitu pengaturan penambangan yang dilakukan dibawah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial Indonesia. Atas wilayah perairan tersebut, Indonesia mempunyai kedaulatan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 UNCLOS 1982 menyebutkan: “Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State.” dan Pasal 49 UNCLOS 1982 menyebutkan: “the sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast.” UNCLOS 1982; dan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai berikut:

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di bawahnya.”

Pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam batas kedaulatan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, membaca ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sumber daya alam yang terkandung di bawah laut, termasuk sumber daya alam non-hayati di dasar laut di perairan Indonesia, juga harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, mengenai sumber daya non-hayati di laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan hanya mengatur secara umum pada Pasal 21 sebagai berikut:

“(1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan sumber daya mineral yang berasal dari laut, dasar laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

-

(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.”

Selanjutnya, pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sayangnya kedua undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang penambangan di bawah perairan Indonesia. Meskipun demikian sebenarnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengelolaan sumber daya alam laut termasuk sumber daya alam non-hayati untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi ketentuan ini dihilangkan oleh Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seiring

dengan direvisinya kewenangan Pemerintah Daearh dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebenarnya sempat tercantum tentang kegiatan penambangan bawah laut, akan tetapi setelah undang-undang tersebut disahkan, tidak satupun pasal yang mengatur tentang penambangan bawah laut. Hanya ada 2 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang laut yaitu pada Pasal 1 angka 28a dan Pasal 17 ayat (2). Adapun bunyi Pasal 1 angka 28a adalah sebagai berikut:

“Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontinen.”

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan akan penambangan wilayah laut hanya meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi tanpa menyebutkan bahwa sebenarnya jika berkenaan dengan penambangan bawah laut juga meliputi wilayah laut di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Pasal 17 ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa “luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.” Belum ada pengaturan selanjutnya, baik terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan maupun terhadap Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun demikian, secara spesifik telah ada Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Hanya saja Keputusan Presiden ini membatasi dirinya pada pengaturan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan pengusahaan pasir laut. Meskipun keputusan presiden ini menyebutkan tentang zonasi akan tetapi belum secara eksplisit menyatakan wilayah laut/ zonasi yang dimaksud. Disamping itu, sumber daya mineral yang dapat ditemukan di wilayah perairan Indonesia bukan hanya pasir laut akan tetapi masih banyak sumber daya mineral lainnya yang depat dimanfaatkan, dan hal ini belum disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang penambangan.

Menurut hukum internasional kegiatan penambangan bawah laut, baik ocean-mining maupun deep-sea mining dilakukan berdasarkan rejim zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UNCLOS 1982 dan Pasal 49 UNCLOS 1982 bahwa kedaulatan negara kepulauan diperpanjang hingga wilayah laut territorial dan perairan kepulauan termasuk juga dasar laut dan tanah dibawahnya, maka Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati di wilayah perairan tersebut. Dalam memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya Indonesia menganut prinsip transformasi, dimana ketentuan internasional harus diadopsi melalu ratifikasi dan dituangkan dalam ketentuan hukum nasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konsekuansinya, seluruh ketentuan UNCLOS 1982 harus dituangkan dalam bentuk hukum nasional Indonesia. Ketentuan hukum nasional tentang pengaturan zona maritime dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pada tahun 2014 Indonesia juga mengundangkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang pada prinsipnya memuat ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Tentang penambangan bawah laut, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur sebagai berikut:

“(1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan sumber daya mineral yang berasal dari laut, dasar laut, dan tanah dibawahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

-

(2) Pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.”

Meskipun Pasal 21 tersebut, khususnya pada ayat (1) pat dikatakan telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, akan tetapi tidak merujuk kepada pembagian wilayah laut/ zona maritim yang diatur baik dalam Pasal 2, Pasal 2 UNCLOS 1982 mengatur: “[t]he sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in case of an archipelagic State, its archipelagis waters, to an adjacent belt of sea, described ad the territorial sea; This sovereignt extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil. Pasal 33 UNCLOS 1982 mengatur bahwa “

-

(1) In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to:

-

(a) Prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;

-

(b) Punish infringement of the above laws and regulations committed within its territorial sea.

-

(2) The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.” dan Pasal 55 UNCLOS 1982 mengatur: “The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.”serta Pasal 56 UNCLOS 1982 mengatur bahwa “In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the wate, currents and winds.” UNCLOS 1982 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Disamping itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan hanya merujuk pada sumber daya mineral yang berasal dari laut, dasar laut dan tanah di bawahnya, akan tetapi belum menyebutkan secara spesifik dasar laut dan tanah dibawah laut bagian mana? Perairan pedalaman, perairan kepulauan atau laut territorial, atau bahkan wilayah yurisdiksi dan Kawasan dasar laut internasional.

Dari Pasal 2 dan Pasal 33 serta Pasal 55 dan 56 UNCLOS 1982, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 membedakan wilayah laut dibawah kedaulatan negara pantai dan wilayah laut dibawah hak berdaulat negara pantai (atau wilayah laut dimana negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat bukan kedaulatan). Dengan demikian, dasar laut dibawahnya juga mengikuti rejim hukum perairan diatasnya.

Kembali pada pengaturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya mineral di laut akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Analisa mengenai undang-undang tersebut serta aturan dibawahnya akan dilakukan pada pembahasan berikutnya di tulisan ini.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa segala kegiatan yang dilakukan di laut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam pembagian zona maritime, UNCLOS 1982 membedakan antara wilayah laut dibawah kedaulatan dan yurisdiksi nasional suatu negara pantai; serta wilayah laut di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, tentunya dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut, juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Pada wilayah laut yang berada didalam wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, tentunya negara pantai bisa secara mutlak mengaturnya, dengan tetap memperhatikan hukum internasional yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 UNCLOS 1982 sebagai berikut:

-

“(1 ) The sovereignty of coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic water, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.

-

(2) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil.

-

(3) The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law.”

Most of states’ practice include ocean mining within their miing act, while Indonesia’s mining act is silent on the ocean mining.

Disamping Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam non-hayati secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sayangnya kedua undang-undang tersebut batal untuk mengatur tentang penambangan di bawah perairan Indonesia. Pasal Pasal 6 huruf (f) menyebutkan

bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi antara lain pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian ltorlflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertarnbangan yang berada pada lintas wilayah pruvinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; huruf (g) mengatur bahwa pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pe~. tambarigan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; huruf (h) menyebutkan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian koilflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang herdampak lingkungan langsung Iintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; Pasal 7 huruf (b), (c) dan (d) mengatur tentang pemberian IUP oleh pemerintah provisi di wilayah laut yang membagi antara wilayah laut daerah kabupaten/ kota serta wilayah laut daerah propinsi dengan pengaturan maksimal 12 mil laut untuk pemerintah daerah propinsi dan maksimal 4 mil laut untuk daerah kabupaten dan kota. dan Pasal 8 mengatur secara spesifik kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam pengelolaan pertambangan batubara dan mineral di wilayah kabupaten/ kota. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pengelolaan sumber daya alam laut termasuk sumber daya alam non-hayati untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi ketentuan ini dihilangkan oleh Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seiring dengan direvisinya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara batal mengatur tentang pertambangan di laut, karena sebenarnya kewenangan pemanfaatan sumber daya alam laut yang dihilangkan hanya kewenangan pemerintah kabupaten/ kota sedangkan kewenangan pemanfaatan sumber daya laut oleh pemerintah provinsi tetap ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah propinsi, yaitu selebar 12 mil laut.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam di laut termasuk mineral di wilayah perairan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut:

“Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan.”

Pada ketentuan pasal tersebut dikatakan bahwa jarak 12 (dua belas) mil laut adalah diukur dari garis pantai. Adapun penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis pantai diperuntukkan bagi penentuan administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.” Tentunya titil tolak dari pengukuran wilayah laut selebar 12 (dua belas) mil ini tidak sejalan dengan UNCLOS 1982 yang mengukur semua zona maritimnya dari garis pangkal, yaitu garus titik terendah air

laut surut. Tolok ukur menggunakan garis pantai seharusnya digunakan untuk pengaturan berkaitan dengan administrasi kewilayahan ke arah darat. Seperti misalnya dalam penentuan garis sepadan pantai berkaitan dengan mitigasi bencana dan pencegahan akibat erosi laut. Sebaliknya, jika dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam/ laut ke arah laut lepas maka sebaiknya yang digunakan adalah garis pangkal, yaitu titik terendah air laut surut. Selanjutnya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dicantumkan tabel tentang pembagian urusan bidang energi dan sumberdaya mineral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

Tabel 1: Pembagian Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral antara Pemerintah Pusat dan Daerah

|

NO |

SUB URUSAN |

PEMERINTAH PUSAT |

DAERAH PROVINSI |

DAERAH KABUPATEN/ KOTA |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1. |

Mineral |

a. Penetapan wilayah |

a. Penetapan wilayah |

|

dan |

pertambangan sebagai |

izin usaha | |

|

Batubara |

bagian dari rencana tata |

pertambangan | |

|

ruang wilayah nasional, |

mineral bukan logam | ||

|

yang terdiri atas wilayah |

dan batuan dalam 1 | ||

|

usaha wilayah rakyat |

(satu) Daerah provinsi | ||

|

pencadangan serta |

dan wilayah laut | ||

|

wilayah pertambangan, |

sampai dengan 12 mil. | ||

|

pertambangan dan |

b. Penerbitan izin | ||

|

wilayah negara usaha |

pertambangan | ||

|

pertambangan khusus. |

logam dan batubara | ||

|

b. penetapan wilayah izin |

dalam rangka | ||

|

usaha pertambangan |

penanaman modal | ||

|

mineral logam dan |

dalam negeri pada | ||

|

batubara serta wilayah |

wilayah izin usaha | ||

|

izin usaha pertambangan |

pertambangan Daerah | ||

|

khusus. |

yang berada dalam 1 | ||

|

c. Penetapan wilayah izin |

(satu) Daerah provinsi | ||

|

usaha pertambangan |

termasuk wilayah | ||

|

mineral bukan logam |

laut sampai dengan | ||

|

dan batuan lintas |

12 mil laut. | ||

|

Daerah provinsi dan |

c. Penerbitan izin usaha | ||

|

wilayah laut lebih dari |

pertambangan | ||

|

12 mil. |

mineral bukan logam | ||

|

d. Penerbitan izin usaha |

dan batuan dalam | ||

|

pertambangan mineral |

rangka penanaman | ||

|

logam, batubara, mineral |

modal dalam negeri | ||

|

bukan logam dan batuan |

pada wilayah izin | ||

|

pada: |

usaha pertambangan | ||

|

1) wilayah izin usaha |

yang berada dalam 1 | ||

|

Pertambangan |

(satu) Daerah provinsi | ||

|

yang berada pada |

termasuk wilayah | ||

|

wilayah lintas |

laut sampai dengan | ||

|

Daerah provinsi; |

12 mil laut. | ||

|

2) wilayah izin usaha |

d. Penerbitan izin | ||

|

pertambangan |

e. pertambangan rakyat | ||

|

yang berbatasan |

untuk komoditas | ||

|

langsung dengan |

mineral logam, | ||

|

negara lain; dan |

batubara, mineral | ||

|

3) wilayah laut lebih |

bukan logam dan | ||

|

dari 12 mil; |

batuan dalam wilayah | ||

|

e. Penerbitan izin usaha |

pertambangan rakyat. | ||

|

pertambangan dalam |

f. Penerbitan izin usaha | ||

|

rangka penanaman |

pertambangan operasi | ||

|

modal asing. |

produksi khusus | ||

|

f. Pemberian izin usaha |

untuk pengolahan | ||

|

pertambangan khusus |

dan pemurnian dalam |

|

mineral dan batubara. rangka penanaman | |

|

g. |

Pemberian registrasi modal dalam negeri izinusaha yang komoditas pertambangan dan tambangnya berasal penetapan jumlah dari 1 (satu) Daerah produksi setiap Daerah provinsi yang sama. provinsi untuk g. Penerbitan izin usaha komiditas mineral jasa pertambangan logam dan batubara. dan surat keterangan |

|

h. i. j. |

Penerbitan izin usaha terdaftar dalam pertambangan operasi h. rangka penanaman produksi khusus untuk modal dalam negeri pengolahan dan yang kegiatan pemurnian yang usahanya dalam 1 komoditas tambangnya (satu) Daerah yang berasal dari provinsi. Daerah provinsi lain di i. Penetapan harga luar lokasi fasilitas patokan mineral pengolahan dan bukan logam dan pemurnian, atau impor batuan. serta dalam rangka penanaman modal asing. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal kegiatan seluruh Indonesia. asing yang usahanya di wilayah Penetapan harga patokan mineral logam dan batubara. |

|

k. |

Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang pertambangan di wilayah laut di dalam batas 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk penambangan laut di luar 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya dari ketentuan pada tabel tersebut hanya ada pembedaaan antara sumber daya mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan, sehingga tidak jelas jenis mineral yang mana dan pada kedalaman berapa. Dengan kata lain belum ada pengaturan tentang klusterisasi dari sumber daya mineral tersebut. Padahal jika kita kembali pada penjelasan sebelumnya bahwa sumber daya mineral di laut sangat beragam sesuai dengan kedalaman tempat ditemukannya mineral.

Selanjutnya pada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan tentang ruang laut sebagai salah satu wilayah hukum pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal sumber daya mineral di laut masih merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, dimana pemerintah kabupaten/ kota masih diberikan kewenangan untuk pengelolaan sumber daya mineral yang ditemukan di wilayah laut pada jarak dalam 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai, dalam hal ini berkaitan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut tentang penambangan bawah laut dan juga tidak menyebutkan sumber daya alam non-hayati yang dapat diambil dari dasar laut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perjalanannya, sebenarnya pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebenarnya sempat tercantum tentang kegiatan penambangan bawah laut, akan tetapi dalam setelah undang-undang tersebut disahkan, tidak satupun pasal yang mengatur tentang penambangan bawah laut. Hanya ada 2 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang laut yaitu pada Pasal 1 angka 28a dan Pasal 17 ayat (2). Adapun bunyi Pasal 1 angka 28a adalah sebagai berikut:

“Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah dibawah perairan, dan landas kontinen.”

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan akan penambangan wilayah laut dalam undang-undang ini hanya meliputi wilayah perairan (laut territorial dan perairan kepulauan) serta tanag dibawahnya serta meliputi juga landas kontinen. Padahal sebenarnya terdapat perbedaan signifikan antara wilayah perairan (dimana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam) dan landas kontinen (Indonesia hanya mempunyai hak berdaulat di landas kontinen). Dimasukkannya landas kontinen menjelaskan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa penerbitan

izin pertambangan mineral logal, batubara, mineral bukan logam dan batuan juga meliputi pemberian izin di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa “luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.” Belum ada pengaturan selanjutnya, baik terhadap Pasal 21 Undang-Undang Noor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan maupun terhadap Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam mineral dari laut itu juga tidak mengatur tentang klusterisasi sumber daya mineral. Tidak seperti sumber daya alam hayati dari laut (perikanan), yang diatur secara spesifik tentang spesies ikan yang berbeda-beda, pada pengaturan seumber daya non-hayati di laut (mineral) tidak disebutkan macam sumber daya mineral tersebut. Dengan kata lain tidak ada kulsterisasi atau pengelompokan tentang jenis sumber daya mineral yang dapat diamil dari laut.

Meskipun demikian, tentang salah satu sumber daya laut, yaitu tentang pasir laut, Indonesia sudah mengatur secara spesifik tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Hanya saja Keputusan Presiden ini membatasi dirinya pada pengaturan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan pengusahaan pasir laut. Meskipun keputusan presiden ini menyebutkan tentang zonasi akan tetapi belum secara eksplisit menyatakan wilayah laut/ zonasi yang dimaksud. Adapun lahirnya keputusan presiden tersebut lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. Inpres tersebut membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Para Gubernur serta Para Walikota dan Bupati. Inpres tersebut selanjutnya menginstruksikan para gubernur dan bupati/ walikota untuk sementara waktu membekukan izin yang berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir laut sampai Tim Koordinasi menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan dan pengawasan pelaksanaan sistem penambangan, pengusahaan dan ekspor pasir laut secara terintegrasi, paling lambat tanggal 18 Mei 2002. Instruksi Presiden tersebut melahirkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut pada tanggal 23 Mei 2002. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut mengatur pengertian pasir laut sebagai berikut:

“Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/ atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.”

Dengan demikian Keputusan Presiden ini sudah secara spesifik mengatur tentang penambangan pasir laut yang terletak di wilayah perairan Indonesia. Sayangnya,

hanya pasir laut yang diatur, padahal di wilayah perairan Indonesia bukan hanya pasir laut yang dapat dimanfaatkan. Dengan wilayah perairan Indonesia yang dalam, tentunya masih banyak jenis mineral laut lainnya yang dapat ditemukan dan dapat dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia. Keputusan Presiden ini selanjutnya membentuk Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut serta mekanisme kerja tim tersebut. Pengaturan selanjutnya adalah mengenai ketentuan perdagangan ekspor pasir laut serta pemberian izin penambangan pasir laut. Disamping itu, keputusan presiden ini juga mewajibkan pemegang kuasa pertambangan untuk memelihara lingkungan dalam kegiatan penambangan pasir laut. Untuk penentuan wilayah pertambangan, Keputusan Presiden ini merujuk pada zonasi wilayah pesisir dan laut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan bunyi Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut sebagai berikut:

“Zonasi wilayah pesisir dan laut ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Kelautan dan Perikanan setelah berkonsultasi dengan instansi terkait di Pusat, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengaturan Pasal 7 ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengundangan Keputusan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri ini mengatur bahwa “[z] onasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut.” Pengaturan ini sesuai dengan definisi zona menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 1 ayat (11). Pasal tersebut mendefiniskan zona sebagai “ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.”

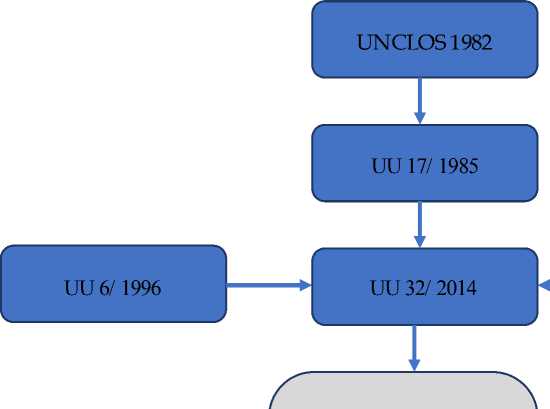

Selanjutnya, Keputusan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut membedakan zona perlindungan dengan zona pemanfaatan untuk pengusahaan pasir laut. Dengan demikian pengaturan tersebut sudah mempertimbangkan dan memisahkan antara zona penambangan pasir laut dan zona yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut. Adapun Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan penambangan pasir laut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut atau Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, yang mengatur secara komprehensif mengenai latar belakang dibuatnya pengaturan hukum tentang penambangan pasir laut di wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut kelembagaan pengawasan pengusahaan pasir laut diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. Bagan dibawah ini menggambarkan kondisi pengaturan nasional tentang penambangan bawah laut saat ini yang diolah oleh peneliti:

Gambar 3: Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia saat ini

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia sudah mempunyai pengaturan nasional tentang pemanfaatan sumber daya alam laut. Hanya saja yang diatur hanya spesifik tentang pemanfaatan pasir laut. Pengaturan tersebut juga dibuat setelah ada beberapa kasus berkaitan dengan penambangan pasir laut, seperti di kepulauan Riau dan madura. Padahal sebenarnya pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya laut baik hayati maupun non-hayati sudah diatur dengan jelas di UNCLOS 1982 melalui pengaturan zona-zona maritime yang memberikan batasan tentang kedaulatan serta kewenangan negara di wilayah laut. Penerapan UNCLOS 1982 harusnya diikuti dengan diundangkannya pengaturan nasional yang memayungi semua aktifitas di laut. Sayangnya Undang-Undang Kelautan yang diharapkan berfungsi sebagai peraturan payung yang memayungi pangaturan-pengaturan selanjutnya tentang pemanfaatan laut, baru diundangkan pada tahun 2014. Padahal UNCLOS 1982 sudah diratifikasi sejak tahun 1985. Meskipun segera setelah meratifikasi UNCLOS 1982 Indonesia segera menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pemanfatan laut, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, tanpa adanya koordinasi antar pengaturan nasional tentang penambangan laut, pada akhirnya pengaturan nasional tentang pemanfaatan laut khususnya pemanfaatan sumber daya alam non-hayati tidak terintegrasi dan terkoordinasi dengan pengaturan di atasnya.

Dari analisa pengaturan nasional tentang penambangan bawah laut saat ini, terlihat bahwa pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia saat ini hanya pada pengaturan penambangan pasir laut. Padahal jika dilihat dari kedalaman laut-laut yang berada di wilayah perairan Indonesia, kandungan mineral laut Indonesia tidak hanya sekedar pasir laut. Masih banyak mineral-mineral laut yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disamping itu, Undang-Undang yang seharusnya mengatur tentang penambangan bawah laut, seperti UU 32/ 20014 (UU Kelautan) dan UU Minerba malah sama sekali tidak mengatur tentang penambangan bawah laut. Satu-satunya pengaturan tentang penambangan bawah laut adalah pada pengaturan penambangan pasir laut. Dengan tidak adanya hubungan antara undang-undang yang seharusnya mengatur tentang penambangan di laut dengan pengaturan penambangan pasir laut, menyebabkan tidak sinkronnya pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya laut sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini.

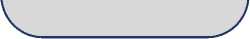

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka pengaturan penambangan bawah laut kedepan harusnya mengikuti alur sebagaimana berikut yang diolah oleh peneliti:

Peraturan perundang-undangan dibawahnya tentang penambangan bawah laut yang membedakan:

Wilayah Perairan Indonesia, Wilayah Yurisdiksi dan Wilayah di luar yurisdiksi nasional

UU Minerba harus membedakan: Wilayah darat Wilayah laut

Secara eksplisit

Pengaturan tentang penambangan bawah laut yang meng-clusterisasi per golongan mineral

Gambar 4: Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia

Dikarenakan potensi mineral yang ada di wilayah perairan Indonesia sangat besar, maka pengaturan tentang penambangan bawah laut di perairan Indonesia sangatlah penting. Pengaturan penambangan bawah laut menurut Hukum Internasional dibedakan antara wilayah kedaulatan, wilayah yurisdiksi dan wilayah diluar yurisdiksi nasional. Sedangkan pengaturan secara nasional belum membedakan hal ini. Bahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, tidak menyebut tentang penambangan bawah laut. Padahal sudah terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang penambangan bahwa laut, walaupun hanya sebatas penambangan pasir laut.

Selanjutnya, untuk kedepannya, pengaturan penambangan bawah laut diperairan Indonesia harus dirumuskan dalam suatu Undang-Undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah. Jika dalam bentuk Undang-Undang tidak perlu membentuk Undang-undang baru, akan tetapi memasukkan penambangan bawah laut pada undang-undang Minerba Indonesia. Serta membedakan wilayah penambangan bawah laut diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (yang meliputi bawah laut dibawah ZEEI). Sedangkan untuk pengaturan penambangan bawah laut diluar wilayah yurisdiksi Indonesia harus dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang tersendiri. Hal ini dikarenakan berbeda dengan penambangan bawah laut di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi, dimana UNCLOS 1982 menyerahkan sepenuhnya pengaturannya kepada negara pantai, pengaturan penambangan bawah laut di luar wilayah yurisdiksi negara akan banyak memeperhatikan pengaturan dan prinsip-prinsip dalam hukum Internasional. Dalam pengaturannya juga harus merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang relevan sehingga pengaturannya akan terkoordinasi.18

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Terimakasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini serta para senior, yunior dan asisten dosen yang telah membantu untuk mereview artikel ini.

Daftar Pustaka

Buku

Baker, Alen, “Offshore Mining Industries”, United Nations 2016.

MPA, Marine Aggregate Terminology: A Glossary, 2014.

Mero, John L. The Mineral Resources Of The Sea. Elsevier, 1965.

Nurza, Erry Ricardo, Upaya Penanganan Pasir Laut dari Sisi Kebijakan, BPPT, 2004.

Puspitawati, Dhiana. Hukum Laut Internasional. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Sharma, Rahul. “Deep-Sea Mining: Current Status and Future Considerations.” DeepSea Mining: Resource Potential, Technical and Environmental Considerations, January 1, 2017, 3–21. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52557-0_1.

Tanielu, Tearinaki. “Establishment of a National Regulatory Framework for the Exploration and Exploitation of Deep Sea Minerals: A Case Study for Kiribati”,

Report on United Nation_Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme, 2013. Widagdo, Setyo dkk, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, UB Press, 2018.

Jurnal

Hardin, “The Tragedy of Commons,” 162 Science (1968) 1234.

Jaeckel, Aline, “Benefiting form the Common Heritage of Humankind: From Expectation to Reality”, The International Journal of Marine and Coastal Law, 35 (2020), 660-681

Joanna Dingwall, ‘The International Legal Regime Applicable to the Mineral Resources of the Deep Seabed’ (2018) 9 Eur YB of Intl Economic L 261–287.

Murphy, John M, “Deep-Ocean Miing: Beginning of a New Era”, Case Western Reserved Journal of International Law, v.8, n.1, 46-68.

Nurkholis et.al, “The Economic of Marine Sector in Indonesia”, Aquatic Procedia 7 (2016).

Puspitawati, Dhiana, ” Book Review on Indonesia Beyond the Waters’ Edge: Managing an Archipelagic State, Singapore Journal of Tropical Geography Vol. 32 No. 1, 2011.

-

———. “Indonesian Salvage Law Within the Framework of Contemporary Maritime Law.” Brawijaya Law Journal 2, no. 2 (2015): 20.

-

——— “Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities.” In 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), 72–76. Atlantis Press, 2018.

Putuhena, M Ilham F. “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area).” Jurnal RechtsVinding 8, no. 2 (2019): 17.

Rahmad, Riki. “Penambangan Pasir Laut (Sejarah, Pengaturan, Dan Dampak),” 2018.

Ranganathan, Surabhi. “Global Commons.” European Journal of International Law 27, no. 3 (August 1, 2016): 693–717. https://doi.org/10.1093/EJIL/CHW037.

Scheuer, Claude, Erik Boot, Nicola Carse, Aisling Clardy, Jackie Gallagher, Sandra Heck, Susan Marron, et al. “Offshore Mining Industries.” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. Physical Education and Sport for Children and Youth with Special Needs Researches – Best Practices – Situation, 2016, 1–34. https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS.

Suryantoro, S, and M H Manaf. “The Indonesian Energy and Mineral Resources Development and Its Environmental Management to Support Sustainable National Economic Development.” In Proceedings of the OECD Conference on Foreign Direct Investment and the Environment, Paris. Citeseer, 2002.

Wibawa, Aria Cakra. “An Analysis of the Marine Aggregate Extraction in Indonesia from Maritime Security Perspective.” In 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), 29–33. Atlantis Press, 2018.

Wilson, Jeffrey D. “Mining the Deep Seabed: Domestic Regulation, International Law, and UNCLOS OOO.” Tulsa LJ 18 (1982): 207.

Website

__________, “Pasal Mengerikan Tambang Bawah Laut”, grasnews diakses on-line di https://grasnews

__________, “Revisi UU Minerba Potensial Rugikan Negara”, grasnew, 25 March 2016 available on-line at www.grasnews.com accessed on 14 June 2018

Dahlius, Arif Zardi, “Potensi dan Tantangan Pertambangan di Indonesia” Assosiasi

Pertambangan Indonesia, 28 May 2014 availabel online at www. ima-api. com

Final Report Under FWC MAR E/2012/06 – SC E 1/2013/04. “Study to Investigate the State of Knowledge of Deep-Sea Mining, 2014.

Leonard, Lucky, “Inilah Poin-Poin Baru dalam Revisi UU Minerba” diakses on-line di www. bisnis. com

LIPI. “Menguak Potensi Dasar Laut Indonesia | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.” Accessed February 21, 2021. http://lipi.go.id/berita/menguak-potensi-dasar-laut-indonesia/89.

Lubis Subaktian. “Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Paradigma Baru PPPGL Dalam Menggali Kekayaan Dasar Laut Nusantara,” n.d. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/paradigma-baru-pppgl-dalam-menggali-kekayaan-dasar-laut-nusantara.

Muhammad, Chalid, “Lima Alasan Menolak Draft Revisi UU Minerba Versi USDM”, available on-line at www.jatam.org accessed on 13 June 2018.

UNEP. “Sand, Rarer than One Thinks,” n.d.

https://na.unep.net/geas/getuneppagewitharticleidscript.php?article_id=110.

Widianto, Arif, “Aturan Baru Pertambangan Minerba 2017”, diakses online di https://bolasalju.com

Konvensi Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

International Maritime Organization Convention 1948

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tetang Perubahan Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut

Surat Keputusan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut

Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut Nomor 57 Tahun 2011

739

Discussion and feedback