Analisis Kesehatan Terumbu Karang Berdasarkan Kelimpahan Ikan Herbivora Di Perairan Labuan Bajo

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 9(1), 135-149 (2023)

Analisis Kesehatan Terumbu Karang Berdasarkan Kelimpahan Ikan Herbivora Di Perairan Labuan Bajo

Aulia Dharma Nusa Pangestu a*, Dwi Budi Wiyanto a, I Gusti Bagus Sila Dharma a, Elok Faiqoh a

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali 80361, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +621-353-390-110

Alamat e-mail: dharmanusa28@gmail.com

Diterima (received) 22 Mei 2022; disetujui (accepted) 25 April 2023; tersedia secara online (available online) 1 Juni 2023

Abstract

Coral reef ecosystem is one of the ecosystems located in coastal areas which has a very important role for the community, both economically and ecologically. Rock or scleractinian corals are the main building blocks of coral reef ecosystems. The connectivity of coral reef ecosystems with other ecosystems has a very large influence on the life cycle of reef fish such as spawning, rearing, foraging, and sheltering places. Herbivorous fish are that eat turf algae or macroalgae that inhibit the recruitment of new corals. Labuan Bajo is one of the tourism destinations in Indonesia, especially marine tourism. Coral reefs in Labuan Bajo cover 10.8% of the total area of coral reefs in Indonesia located in Nusa Tenggara. The purpose of this study was to determine the health of coral reefs in the waters of Labuan Bajo. This research will be carried out from September to October 2021. The coral reef data collection method used is the Underwater Photo Transect (UPT), and for reef fish is using the Underwater Visual Census (UVC) method. Based on the research results, the percentage of hard coral is 20.16% of the total stations and rubble is 32.24%. The abundance of fish in Labuan Bajo waters ranges from 1608.89 -4600.00 ind/ha, where the average abundance is 2919.78 ind/ha. All stations got a health index value of 3, this is indicated by the low coral cover, high coral resilience, and low herbivorous fish biomass obtained.

Keywords: coral; coral reefs; herbivorous fish; coral reef health

Abstrak

Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir yang memiliki peranan sangat penting bagi masyarakat, baik secara ekonomis maupun ekologis. Karang batu atau scleractinian adalah pembentuk utama dari ekosistem terumbu karang. Konektivitas ekosistem terumbu karang dengan ekosistem lainnya memiliki pengaruh yang sangat besar kepada siklus hidup ikan karang seperti sebagai tempat memijah, pembesaran, mencari makan, dan tempat berlindung. Ikan herbivora adalah ikan yang memakan turf algae atau makroalgae yang menghambat perekrutan karang baru. Labuan Bajo merupakan salah satu tujuan pariwisata yang ada di Indonesia khususnya pariwisata kelautan. Terumbu karang yang ada di Labuan Bajo mencakup 10,8% dari total luas terumbu karang yang ada di Indonesia berada di Nusa Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesehatan terumbu karang yang ada di perairan Labuan Bajo. Penelitian ini akan dilasanakan pada bulan September sampai Oktober 2021. Metode pengambilan data terumbu karang yang dilakukan yaitu dengan Underwater Photo Transect (UPT), dan untuk ikan karang menggunakan metode Underwater Visual Census (UVC). Berdasarkan hasil penelitian, persentase hard coral sebesar 20,16% dari total seluruh stasiun dan rubble dengan persentase 32,24%. Kelimpahan ikan di Perairan Labuan Bajo ini berkisar antara 1608,89 – 4600,00 ind/ha, dimana rata-rata kelimpahannya adalah 2919,78 ind/ha. Seluruh stasiun mendapatkan nilai indeks kesehatan 3, hal ini ditunjukan dengan rendahnya tutupan terumbu karang, tingginya tingkat resiliensi karang, dan rendahnya biomassa ikan herbivora yang didapatkan.

Kata Kunci: karang; terumbu karang; ikan herbivora; kesehatan terumbu karang

Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir yang memiliki peranan sangat penting bagi masyarakat, baik secara ekonomis maupun ekologis. Terumbu karang banyak ditemukan di perairan tropis dan ditemukan sedikit di perairan subtropis. Menurut Suharsono (2008) dalam Wewengkang et al. (2022) Karang batu atau scleractinian adalah pembentuk utama dari ekosistem terumbu karang. Konektivitas ekosistem terumbu karang dengan ekosistem lainnya seperti ekosistem lamun memiliki pengaruh yang sangat besar kepada siklus hidup ikan karang seperti sebagai tempat memijah, pembesaran, mencari makan, dan tempat berlindung (Kimirei., 2011 dalam Latuconsina, 2019). Menurut Burke et al. (2002) dalam Rembet (2012) ekosistem terumbu karang yang ada di wilayah Asia Tenggara adalah yang paling terancam di dunia. Secara garis besar kerusakan yang terjadi di ekosistem terumbu karang disebabkan oleh dua penyebab utama yaitu akibat kegiatan manusia dan akibat alam. Penangkapan yang berlebihan (over fishing), metode yang merusak seperti penggunaan bom, dan pencemaran telah membuat ekosistem terumbu karang menjadi rusak (Westmacott et al. 2000 dalam Pakaya et al. 2022).

Ikan karang adalah jenis ikan yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Ikan karang memiliki pergerakan yang aktif dan apabila terjadi perubahan kualitas perairan di ekosistem habitatnya dapat menyebabkan populasi ikan akan berpindah ke ekosistem lain yang lebih baik, sehingga kelimpahan dan keanekaragaman ikan-ikan tersebut akan menurun di ekosistem asal (Pratchett et al. 2011 dalam Edrus, 2020). Karena kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat selalu berubah-ubah, hal inilah yang menjadikan sebagian kelompok ikan karang sebagai indicator kesehatan terumbu karang (Reese, 1981 dalam Ditzel, 2022). Menurut Dartnall & Jones (1986) dalam Manembu et al. (2015) ikan karang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok ikan target (ekonomis/konsumsi), kelompok ikan indikator dan kelompok ikan mayor. Mayoritas ikan yang ada di terumbu karang adalah 50-70% ikan karnivora, 15-20% ikan herbivora dan sisanya adalah omnivora (Rembet, 2012).

Ikan herbivora adalah ikan yang memakan turf algae atau makroalgae yang menghambat perekrutan karang baru dan juga menggangu pertumbuhan karang karena dapat memberikan substrat terbuka sebagai tempat melekat karang muda, oleh sebab itu ikan karang dapat digunakan sebagai bioindicator kesehatan terumbu karang (Green & Bellwood, 2009 dalam Wibowo, 2016). Contoh ikan herbivora yang dapat dijadikan bioindicator yaitu seperti dari family Scaridae, Siganidae, Acanthuridae, Ephippidae, Kyphosidae, dan Pomacanthidae (Green & Bellwood, 2009 dalam Wibowo, 2016). Karena peranan ikan herbivora yang sangat penting bagi ekosistem terumbu karang maka eksploitasi ikan herbivora ini perlu dibatasi. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kelimpahan ikan herbivora dan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan algae (Kopp et al. 2010 dalam Wibowo 2016).

Labuan Bajo merupakan salah satu tujuan pariwisata yang ada di Indonesia khususnya pariwisata kelautan. Ekosistem terumbu karang dan kelimpahan biota bawah air adalah daya tarik utama bagi wisatawan. Menurut Giyanto et al. (2017) terumbu karang yang ada di Labuan Bajo mencakup 10,8% dari total luas terumbu karang yang ada di Indonesia berada di Nusa Tenggara dan salah satunya adalah perairan Labuan Bajo. Namun ekosistem terumbu karang terancam oleh penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem terumbu karang seperti bom dan racun (Brandt, 2003 dalam Widhyasmaramurti, 2022). Sejak tahun 1995, penggunaan bom sudah berkurang lebih dari 80% namun perlindungan diperlukan lebih banyak lagi. Hal tersebut dapat berakibat kepada kesehatan terumbu karang di wilayah perairan Labuan Bajo.

Menurut Malinda et al. (2020) tutupan terumbu karang yang berada di Kawasan Taman Nasional Komodo adalah sebesar 29,28% yang termasuk dalam kondisi sedang. Sedangkan Iqbal Herwata et al. (2013) dalam Komodo (2013) menyatakan dalam penelitian nya bahwa sebagian besar site yang berada dalam area Taman Nasional Komodo kondisi hidupnya dibawah 50%. Hal ini menunjukan bahwa pada Kawasan Konservasi tidak menjamin terjaga nya ekosistem yang ada. Oleh karena itu, penelitian tentang kesehatan terumbu karang ini penting untuk dilakukan mengingat pentingnya ekosistem terumbu karang bagi masyarakat lokal Labuan Bajo yang mayoritas

bergantung pada ekosistem laut dan juga belum adanya penelitian tentang kesehatan terumbu karang yang dilakukan di perairan utara Labuan Bajo. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai kesehatan terumbu karang di wilayah tersebut.

Penelitian ini akan dilasanakan pada bulan September sampai Oktober 2021. Lokasi penelitian akan dilakukan di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 1). Penelitian ini akan dilakukan di 5 stasiun yang berada di wilayah perairan utara Labuan Bajo. Setiap stasiun akan memiliki 3 titik pengambilan data dan setiap titik pengambilan data akan memiliki 4 line. Metode penentuan stasiun pengamatan menggunakan metode purposive sampling atas pertimbangan berdasarkan perwakilan wilayah secara keseluruhan dalam lokasi penelitian.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu roll meter, alat tulis bawah air (sabak), kompas, frame 58x44 cm, Microsoft excel, GPS (Global Position System), alat SCUBA, dan Multi meter. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini Software CPCe, buku identifikasi terumbu karang, buku identifikasi ikan karang, dan kartu memori.

-

2.3. Pengumpulan Data

-

2.3.1. Terumbu Karang

-

Adapun metode pengambilan data yang akan dilaksanakan yaitu dengan Underwater Photo Transect (UPT) (Gambar 2). Metode ini memanfaatkan bantuan teknologi contohnya seperti kamera digital dan software komputer (Giyanto et al. 2017). Foto-foto hasil pengambilan data di lapangan selanjutnya akan dianalisis menggunakan software CPCe (Coral Point Count with Excel extension). Pada penelitian dilakukan dengan cara menarik roll meter sejauh 50 meter sejajar terhadap garis pantai. Peletakkan transek dilakukan setiap kelipatan 5 meter dan secara zig-zag.

Gambar 2 Ilustrasi pengambilan data menggunakan Transek Foto Bawah Air (UPT) (Giyanto et al. 2017).

-

2.3.2. Ikan Karang

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan data ikan karang adalah dengan Underwater Visual Census (UVC). Setiap line ditarik roll meter sejauh 50 meter sejajar dengan garis pantai, alasan nya karena 50 meter itu sudah dapat mewakili stasiun tersebut. Untuk area observasi menurut English et al. (1997) yaitu 2,5 meter kearah kanan, 2,5 meter kekiri, dan 5 meter keatas (Gambar 3). Dalam pengambilan data menggunakan bantuan kamera bawah air untuk merekam atau mengambil foto ikan karang yang masuk kedalam area observasi. Selanjutnya data yang telah didapat akan dianalisis sampai ke tingkat family nya.

Gambar 3. Ilustrasi pengambilan data ikan karang menurut English et al (1997) dalam Ampou et al (2020).

-

2.3.3. Parameter Lingkungan

Pada penelitian ini parameter lingkungan yang diambil meliputi suhu, salinitas, Ph, dan turbiditas menggunakan alat multi meter yang dilakukan secara insitu di setiap titik pengambilan sampel data. Sedangkan untuk arus dilakukan exsitu dengan menggunakan citra satelit yang diunduh melalui website ERRDAPP dan diolah menggunakan aplikasi ArcGis.

-

2.4. Analisis Data

-

2.4.1. Terumbu Karang

-

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan Software CPCe. Hasil dari analisis foto menggunakan Software CPCe kemudian dihitung nilai persentase tutupan kategori menggunakan rumus dari Giyanto et al. (2010) dalam Fadhillah (2021):

Jumlah titik kategori

(1)

PersentaseTutupanKategori = ×100%

Jumlah titik acak per kategori

Setelah mendapatkan nilai presentase tutupan kategori selanjutnya dihitung nilai presentase tutupan karang menggunakan rumus dari Giyanto et al. (2010) dalam Fadhillah (2021) yaitu :

Jumlah tutupan kategori

(2)

PersentaseTutupanKarang =-----------------------× 100%

Jumlah transek

Selanjutnya persentase nilai tutupan terumbu karang ditinjau kriteria kondisi terumbu karang berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001. Berikut adalah tabel klasifikasi nya :

Tabel 1. Klasifikasi Kondisi Terumbu Karang

|

Kisaran Nilai (%) |

Klasifikasi Kondisi Terumbu Karang |

|

0,0 – 24,9 |

Buruk |

|

25,0 – 49,9 |

Sedang |

|

50,0 – 74,9 |

Baik |

|

75,0 – 100,0 |

Sangat Baik |

Selanjutnya untuk menentukan tingkat resiliensi suatu ekosistem karang dinyatakan oleh tutupan fleshy seaweed dan tutupan pecahan karang (rubber), tabel tingkat resiliensi nya menurut Giyanto et al. (2017) (Tabel 3).

|

Tabel 3. Kategori Tingkat Resiliensi Karang (Giyanto et al, 2017) | |

|

No. |

KATEGORI KRITERIA |

|

1. |

(tutupan fleshy seaweed ≥ 3%) atau (tutupan pecahan karang > 60% Rendah dan tutupan karang hidup ≤ 5%) |

|

2. |

(tutupan fleshy seaweed < 3%) atau (tutupan pecahan karang ≤ 60% Tinggi dan tutupan karang hidup > 5%) |

-

2.4.2. Kelimpahan Ikan Herbivora

Kelimpahan jenis ikan herbivora dihitung menurut jenis menggunakan persamaan Odum (1971) yaitu:

x

(3)

Xi — —

n

dimana Xi adalah nilai kelimpahan ikan ke-i; xi adalah jumlah total ikan yang teramati; n adalah luas area.

-

2.4.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan kecocokan dua variabel. Nilai R2 berada dalam rentang 0 sampai 1, apabila mendekati nilai 1 maka akan semakin kuat hubungan kedua variabel tersebut. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi menurut Johnson et al. (1996) adalah sebagai berikut :

R 2- 1 SSres

R — 1-

SStot

(4)

=1_ ∑ (yi - yi )2 ∑ (yi - yi )2

dimana SSres adalah jumlah kuadrat residu atau error; SStot jumlah kuadrat total; yi nilai aktual ke-i.

-

2.4.4. Biomassa Ikan Herbivora

Variabel total biomassa ikan karang digunakan untuk mengetahui komponen ikan karang. Penghitungan biomassa ikan dilakukan dengan memprediksi Panjang ikan dari ujung mulut hingga

pangkal ekor. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung biomassa ikan menurut Kulbicki et al (2005) yaitu :

W = aLb (5)

dimana W adalah berat ikan dalam gram (gr); a dan b adalah nilai konstanta spesies ikan; L adalah estimasi panjang ikan. Adapun tabel kategori biomassa ikan terumbu karang menurut Giyanto (2017) (Tabel 4).

Tabel 4. Kategori total biomassa ikan terumbu karang (Giyanto et al, 2017)

|

No. |

KATEGORI |

KRITERIA |

|

1. |

Rendah |

Total Biomassa ikan karang < 970 kg/ha |

|

2. |

Sedang |

970 kg/ha ≤ total biomassa ikan karang ≤ 1940 kg/ha |

|

3. |

Tinggi |

Tutupan karang hidup > 1940 kg/ha |

-

2.4.5. Indeks Kesehatan Terumbu Karang

Tabel indeks kesehatan terumbu karang mengacu pada panduan penilaian indeks kesehatan terumbu karang (Giyanto et al, 2017) (tabel 2).

Tabel 2. Indeks Kesehatan Terumbu Karang (Giyanto et al, 2017)

|

No. |

Komponen Bentik |

Komponen Ikan |

Nilai Indeks Kesehatan Terumbu Karang | |

|

Tutupan Karang Hidup |

Tingkat Resiliensi Terumbu Karang |

Total Biomassa Ikan Herbivora | ||

|

1. |

Tinggi |

Tinggi |

Tinggi |

10 |

|

2. |

Sedang |

Tinggi |

Tinggi |

9 |

|

3. |

Tinggi |

Tinggi |

Sedang |

8 |

|

4. |

Tinggi |

Rendah |

Tinggi |

8 |

|

5. |

Sedang |

Tinggi |

Sedang |

7 |

|

6. |

Rendah |

Tinggi |

Tinggi |

7 |

|

7. |

Tinggi |

Tinggi |

Rendah |

6 |

|

8. |

Tinggi |

Rendah |

Tinggi |

6 |

|

9. |

Sedang |

Rendah |

Tinggi |

6 |

|

10. |

Sedang |

Tinggi |

Rendah |

5 |

|

11. |

Rendah |

Tinggi |

Sedang |

5 |

|

12. |

Rendah |

Rendah |

Tinggi |

5 |

|

13. |

Tinggi |

Rendah |

Rendah |

4 |

|

14. |

Sedang |

Rendah |

Sedang |

4 |

|

15. |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

|

16. |

Rendah |

Rendah |

Sedang |

3 |

|

17. |

Sedang |

Rendah |

Rendah |

2 |

|

18. |

Rendah |

Rendah |

Rendah |

1 |

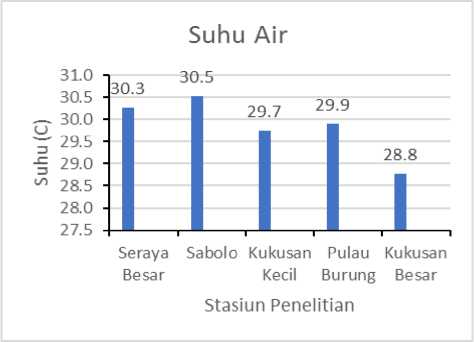

Kondisi perairan yang diambil pada penelitian kali ini diantaranya suhu, salinitas, Ph, turbiditas, dan arus. Untuk parameter suhu, salinitas, Ph, turbiditas dilakukan pengambilan sampel secara

langsung pada tiap stasiun penelitian, sedangkan untuk parameter arus didapatkan dari pengolahan data citra satelit dari ERDDAP. Berikut merupakan grafik dari hasil pengamatan di lapangan :

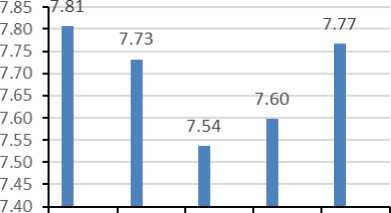

Gambar 4. Rata-rata suhu air.

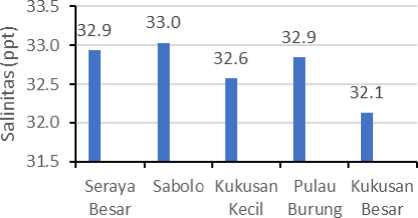

Salinitas Air

Stasiun Penelitian

Gambar 5. Rata-rata salinitas air.

Suhu yang didapatkan nilainya berkisar antara 30,5oC-28,8oC dengan rata-rata suhunya adalah 29,8oC (Gambar 4). Suhu tertinggi berada di Pulau Sabolo dengan rata-rata suhu 30,5oC. Sedangkan suhu terendah berada di Pulau Kukusan Besar dengan suhu rata-rata 28,8oC. Menurut KEPMEN LH (2001) bahwa baku mutu suhu untuk kehidupan terumbu karang adalah pada kisaran 28 – 30oC, hal ini menunjukan bahwa di keseluruhan stasiun penelitian memiliki kondisi suhu yang optimal untuk pertumbuhan terumbu karang.

Dapat kita ketahui bahwa nilai salinitas tertinggi terdapat di Pulau Sabolo dengan nilai 33,0‰ (Gambar 5). Lalu Pulau Seraya Besar dan Pulau Burung memiliki nilai yang berbeda sedikit dengan Pulau Sabolo yaitu 32,9‰. Sedangkan Pulau Kukusan Kecil memiliki nilai salinitas sebesar 32,6‰, dan Pulau Kukusan Besar dengan nilai salinitas paling kecil yaitu 32,1‰. Salinitas rata-rata dari kelima stasiun penelitian adalah 32,7‰ dengan begitu maka salinitas di Perairan Labuan Bajo masih berada di bawah batas optimum untuk pertumbuhan terumbu karang.

Kadar Ph di seluruh stasiun masih berada di kisaran 7,54 – 7,81, hal ini selaras menurut standar baku mutu KEPMEN LH (2001) nilai kadar Ph berkisar antara 7,0 – 8,5 sedangkan menurut pernyataan Marion et al. (2011) dalam Wibawa (2017) bahwa kadar Ph rata-rata di laut berkisar antara 7,5 – 8,4 oleh karena itu besarnya nilai Ph di perairan ini masih dalam batas aman untuk biota laut hidup (Gambar 6). Menurut Sastrawijaya (2000) dalam Wibawa et al. (2017) kadar Ph dipengaruhi oleh buangan industri atau limbah rumah tangga, hal ini sesuai dengan temuan di lapangan bahwasanya Ph di Pulau Kukusan Kecil memiliki kadar Ph terendah karena Pulau Kukusan Kecil dekat dengan daerah perhotelan dan pemukiman warga.

Seraya Sabolo Kukusan Pulau Kukusan Besar Kecil Burung Besar

Stasiun Penelitian

Gambar 6. Rata-rata pH air.

Seraya Sabolo Kukusan Pulau Kukusan Besar Kecil Burung Besar

Stasiun Penelitian

Gambar 7. Rata-rata pH air.

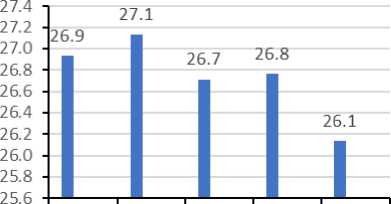

Gambar 8. Peta arus Perairan Labuan Bajo.

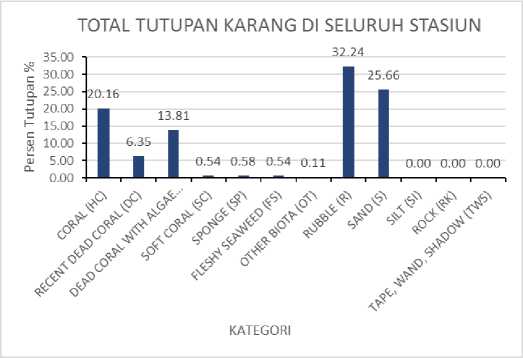

Nilai turbiditas di seluruh stasiun berkisar antara 26,1 – 27,1 NTU, dengan rata-rata turbiditas 26,7 NTU (Gambar 7). Turbiditas tertinggi ditemukan di Pulau Sabolo dengan nilai 27,1 NTU, sedangkan turbiditas terendah ditemukan di Pulau Kukusan Besar dengan nilai 26,1 NTU. Menurut KEPMEN LH tahun 2001, nilai turbiditas yang baik bagi koloni karang adalah sebesar <5 NTU. Tingginya nilai turbiditas disebabkan oleh hujan dan juga arus pasang surut air laut pada saat pengambilan data, dua faktor ini dapat menyebabkan sedimen yang berada di dasar perairan terangkat dan mengakibatkan kekeruhan pada perairan. Menurut Wolanski et al. (2005) dalam Wibawa (2017) turbiditas sebuah perairan sangat dipengaruhi oleh cuaca setempat seperti hujan, angin, gelombang, dan arus pasang surut serta kondisi lingkungan seperti jenis substrat, kedalaman, dan tipe terumbu karang (flat/slope). Tingginya turbiditas dapat mengakibatkan terumbu karang menjadi mati, hal ini karena polip terumbu karang akan tertutup oleh sedimen dan tidak bisa menangkap plankton dari perairan (Erftemeijer et al. 2012).

Arus laut terkuat berada di sekitar Taman Nasional Komodo, dan apabila semakin menuju utara arus laut menjadi semakin melemah (Gambar 8). Pada daerah penelitian ini dilakukan, arus laut nya cenderung tidak terlalu kuat atau sedang. Arus paling lemah berada pada arah barat laut dari perairan Labuan Bajo. Berdasarkan peta kecepatan arus diatas, Pulau Kukusan Kecil dan Kukusan Besar memiliki kecepatan arus diantara 0,068 – 0,076 m/s. Lalu Pulau Sabolo, Pulau Seraya Besar, dan Pulau Burung memiliki kecepatan arus antara 0,059 – 0,068 m/s. Nilai yang didapat ini termasuk baik bagi kehidupan terumbu karang, hal ini sesuai dengan pernyataan Suharsono (1995), kisaran kecepatan arus yang optimal antara 0,05-0,08 m/s.

-

3.2 Tutupan Terumbu Karang

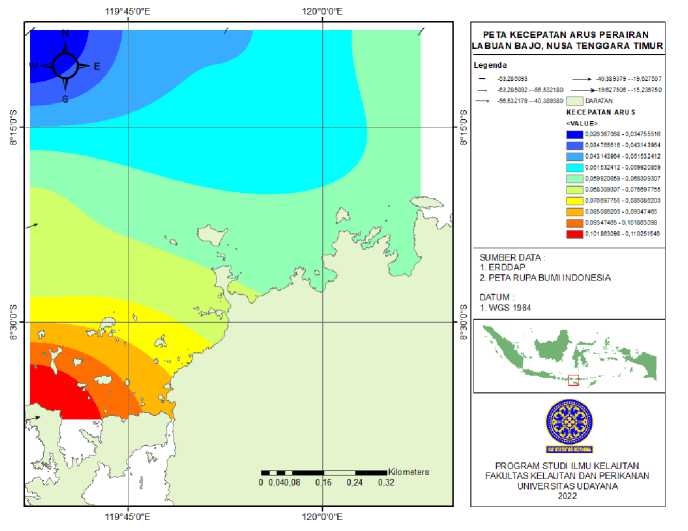

Gambar 9. Total Tutupan Karang Di Seluruh Stasiun.

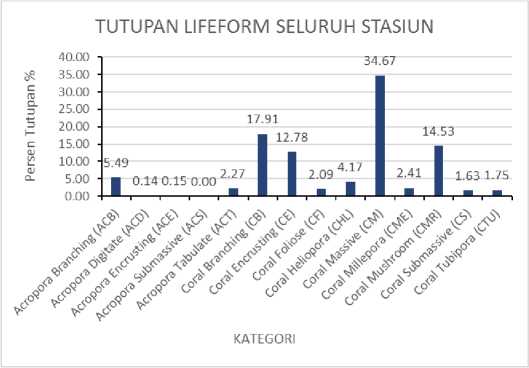

Gambar 10. Total Lifeform Di Seluruh Stasiun.

Nilai tutupan terumbu karang ditampilkan pada gambar 9 diatas. Dimana nilai tertinggi nya dimiliki oleh rubble dengan persentase 32,24%. Selanjutnya nilai total tutupan karang di seluruh terbesar kedua dimiliki oleh pasir dengan nilai 25,66%. Sedangkan untuk nilai dari hard coral sebesar 20,16% dari total seluruh stasiun. Dead coral with algae memiliki nilai tutupan 13,81% dan dead coral nilainya 6,35%. Untuk nilai dari bentuk pertumbuhan lainnya memiliki nilai dibawah dari 1%.

Gambar 10 menjelaskan tentang total tutupan jenis hard coral di seluruh stasiun. Nilai tertingginya dimiliki oleh coral massive dengan persentase 34,67%. Selanjutnya nilai tertinggi kedua dimiliki oleh coral branching dengan persentase 17,91%. Coral mushroom memiliki nilai tertinggi ketiga setelah coral branching dengan nilai 14,53%. Setelah itu coral encrusting memiliki nilai 12,78% dari total tutupan hard coral di seluruh stasiun. Acropora branching cenderung memiliki nilai yang kecil yaitu hanya 5,49% diikuti oleh coral heliopora dengan nilai 4,17%.

Dengan persentase 20,16%, maka tutupan terumbu karang masuk dalam kategori buruk menurut KEPMEN LH nomor 4 tahun 2001. Tingginya persentase substrat rubble dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti predator, erosi, dan rendahnya kecerahan air (Holmes et al, 2000 dalam Luthfi et al., 2019). Menurut Jameson et al. (1999) dalam Luthfi et al. (2019), rusaknya terumbu karang adalah akibat dari kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan, dan penarikan jangkar kapal.

Menurut Yunilda et al. (2022), tingginya nilai alga di sebuah perairan dapat menyebabkan turunnya tutupan terumbu karang di perairan tersebut. Pada umumnya akar alga menempel pada karang yang menutupi polip karang sehingga menjadi pengahalang bagi pertumbuhan terumbu karang (Rizal et al., 2016).

-

3.3. Ikan Herbivora

-

3.3.1. Komposisi Jenis

-

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan ditemukan total 2190 individu ikan herbivora dari 5 stasiun yang ada. Jumlah individu terbanyak yang ditemukan berada di Pulau Kukusan Kecil yaitu sebanyak 690 individu. Selanjutnya stasiun dengan jumlah individu terbanyak yaitu Pulau Sabolo dengan 462 individu.

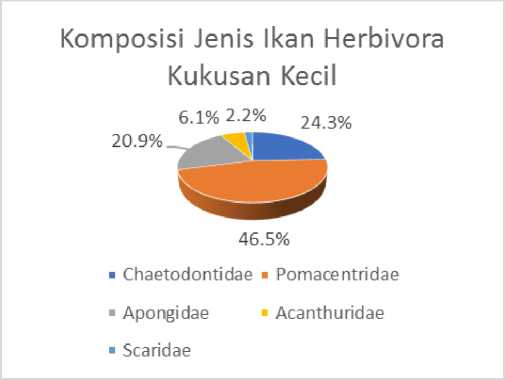

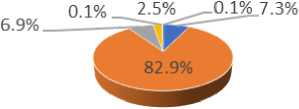

Komposisi jenis ikan herbivora yang berada di Pulau Kukusan Kecil, jumlah famili ikan herbivora yang ditemukan sebanyak 5 famili yaitu Pomacentridae, Chaetodontidae, Apongidae, Scaridae, dan Acanthuridae (Gambar 11). Total individu yang ditemukan sebanyak 690 individu.

Gambar 11. Komposisi Jenis Ikan Herbivora Kukusan Kecil.

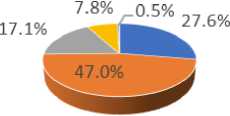

Lalu komposisi jenis ikan herbivora yang berada di Pulau Kukusan Besar, jumlah famili ikan herbivora yang ditemukan sebanyak 5 famili yaitu Pomacentridae, Chaetodontidae, Apongidae, Zanclidae, dan Acanthuridae (Gambar 12). Jumlah individu yang ditemukan adalah 434 individu.

Komposisi Jenis Ikan Herbivora Kukusan Besar

■ Chaetodontidae ■ Pomacentridae

■ Apongidae ■ Acanthuridae

■ Zanclidae

Gambar 12. Komposisi Jenis Ikan Herbivora Kukusan Besar.

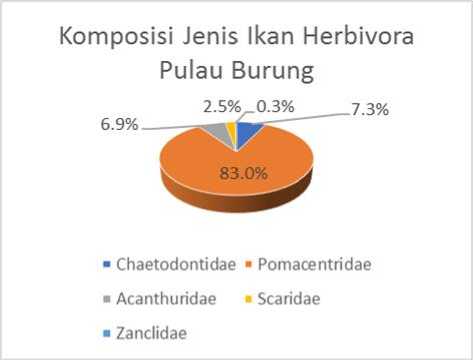

Komposisi jenis ikan herbivora yang berada di Pulau Burung, jumlah famili ikan herbivora yang ditemukan sebanyak 5 famili yaitu Pomacentridae, Chaetodontidae, Scaridae, Zanclidae, dan Acanthuridae (Gambar 13). Total individu ikan herbivora yang didapat sebesar 241 individu, famili terbanyak yang ditemukan adalah Pomacentridae dengan nilai persentase yaitu 83%.

Gambar 13. Komposisi Jenis Ikan Herbivora Pulau Burung.

Komposisi Jenis Ikan Herbivora Seraya Besar

■ Chaetodontidae ■ Pomacentridae

■ Acanthuridae ■ Scaridae

■ Ephipipidae ■ Zanclidae

Gambar 14. Komposisi Jenis Ikan Herbivora Seraya Besar.

Selanjutnya komposisi jenis ikan herbivora yang berada di Pulau Seraya Besar (Gambar 14). Jumlah famili yang ditemukan sebanyak 6 famili yaitu Chaetodontidae, Pomacentridae,

Acanthuridae, Scaridae, Ephipipidae, dan Zanclidae. Total individu yang ditemukan sebanyak 363 individu.

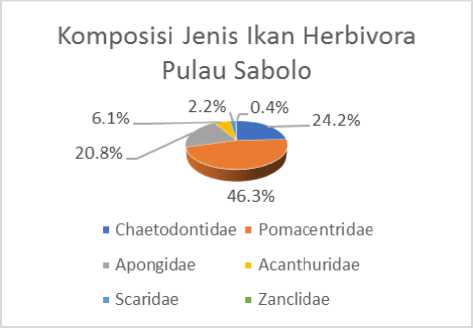

6.1%

20.8%

46.3%

■ Chaetodontidae ■ Pomacentridae

Apongidae

Acanthuridae

Scaridae

Zanclidae

Komposisi Jenis Ikan Herbivora Pulau Sabolo

2.2%, 0.4%

24.2%

Gambar 15. Komposisi Jenis Ikan Herbivora Pulau Sabolo.

Dan yang terakhir komposisi jenis ikan herbivora yang berada di Pulau Sabolo (Gambar 15). Jumlah famili yang ditemukan sebanyak 6 famili yaitu Chaetodontidae, Pomacentridae, Apongidae, Acanthuridae, Scaridae, dan Zanclidae. Total jumlah individu yang ditemukan adalah sebanyak 462 individu.

-

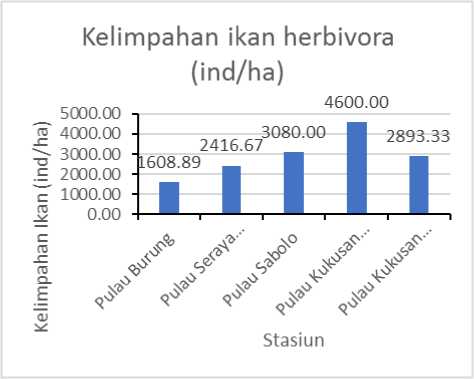

3.3.2. Kelimpahan Ikan Herbivora

Kelimpahan ikan di Perairan Labuan Bajo ini berkisar antara 1608,89 – 4600,00 ind/ha, dimana rata-rata kelimpahannya adalah 2919,78 ind/ha (Gambar 16). Kelimpahan ikan herbivora di setiap stasiun ini selaras dengan nilai tutupan terumbu karang di setiap stasiun tersebut, seperti kelimpahan ikan herbivora di Pulau Kukusan Kecil memiliki nilai tertinggi karena tutupan terumbu karang di Pulau Kukusan Kecil juga yang tertinggi diantara stasiun lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ditzel et al (2022) bahwa nilai tutupan terumbu karang berkorelasi positif terhadap nilai kelimpahan ikan karang.

Gambar 16. Kelimpahan ikan herbivora.

-

3.3.3. Biomassa Ikan Herbivora

Dari 5 stasiun yang diteliti diketahui Pulau Kukusan Kecil memiliki tingkat biomassa ikan herbivora yang paling tinggi yaitu 103,78 kg/ha, sedangkan Pulau Burung adalah stasiun yang memiliki tingkat biomassa ikan herbivora terendah yaitu hanya 25,05 kg/ha (tabel 5). Dari tabel 5 dapat kita ketahui bahwa biomassa ikan herbivora di seluruh stasiun masuk dalam kategori

biomassa rendah. Dengan rendahnya biomassa ikan herbivora yang didapatkan tidak menguntungkan untuk perekrutan karang dalam upaya pemulihan rusaknya terumbu karang. Ikan herbivora sangat berperan penting karena menyediakan substrat penempelan larva karang dengan memakan algae yang menutupi substrat.

Tabel 5. Biomassa ikan herbivora Perairan Labuan Bajo

|

Stasiun |

Biomassa (kg/ha) |

Kategori Biomassa Ikan Herbivora |

|

Pulau Burung |

25.05 |

Rendah |

|

Pulau Seraya Besar |

43.72 |

Rendah |

|

Pulau Sabolo |

59.35 |

Rendah |

|

Pulau Kukusan Kecil |

103.78 |

Rendah |

|

Pulau Kukusan Besar |

45.09 |

Rendah |

-

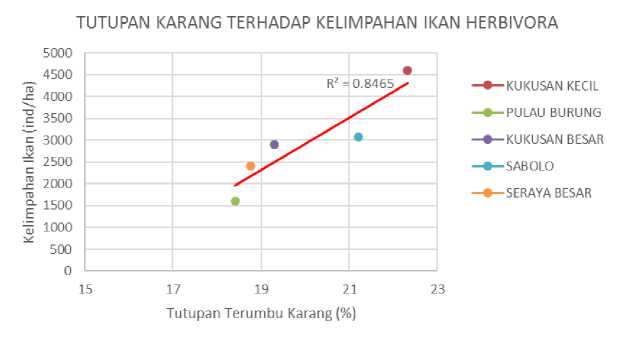

3.4. Hubungan Terumbu Karang Dengan Kelimpahan Ikan Herbivora

Hasil analisis koefisien determinasi yang dilakukan nilai hubungan yang didapatkan yaitu R2 = 0,8465 (gambar 17). Hal ini dapat diartikan bahwa antara terumbu karang dan kelimpahan ikan herbivora memiliki hubungan yang kuat dan positif karena nilai R2 mendekati nilai 1 dan garis yang terbentuk pada grafik meningkat, hal ini dapat diartikan apabila tutupan terumbu karang tinggi maka kelimpahan ikan herbivora yang ditemukan akan tinggi juga. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa tutupan terumbu karang akan tinggi jika kelimpahan ikan herbivora tinggi, begitu pula sebaliknya tutupan terumbu karang akan rendah jika di ekosistem tersebut kelimpahan ikan herbivora nya rendah.

Gambar 17. Tutupan Karang Terhadap Kelimpahan Ikan Herbivora.

-

3.5. Indeks Kesehatan Terumbu Karang

Dari 5 stasiun yang telah dilakukan pengambilan data didapatkan bahwa seluruh stasiun memiliki nilai indeks kesehatan yang sama (tabel 6). Merujuk pada tabel indeks kesehatan terumbu karang Giyanto et al. (2017) (tabel 2), seluruh stasiun mendapatkan nilai indeks kesehatan 3, hal ini ditunjukan dengan dengan ditemukannya tutupan terumbu karang yang rendah, tingginya tingkat resiliensi karang, dan rendahnya biomassa ikan herbivora yang didapatkan.

Rendahnya tutupan terumbu karang dan rendahnya biomassa ikan herbivora yang ditemukan sangat berpengaruh terhadap nilai indeks kesehatan terumbu karang karena tidak ada pengontrol pertumbuhan algae yang disebabkan oleh rendahnya ikan herbivora yang ditemukan. Pentingnya kelimpahan ikan herbivora terhadap tutupan terumbu karang ini juga dijumpai oleh Damhudy et al. (2011) dalam penelitian nya di Perairan Kabupaten Natuna yang menemukan bahwa kelimpahan ikan herbivora yang tinggi akan menurunkan tutupan algae di perairan.

Tabel 6. Indeks kesehatan terumbu karang

|

Stasiun |

Tutupan Karang Hidup |

Resiliensi |

Total Biomassa Ikan Herbivora |

Nilai Indeks Kesehatan Terumbu Karang |

|

Pulau Burung |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

|

Pulau Seraya Besar |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

|

Pulau Sabolo |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

|

Pulau Kukusan Kecil |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

|

Pulau Kukusan Besar |

Rendah |

Tinggi |

Rendah |

3 |

Indeks kesehatan terumbu karang yang berada di seluruh stasiun penelitian memiliki nilai 3 dari 10. Hal ini dikarenakan rendahnya tutupan karang yang ditemukan yaitu sebesar 20,16%. Rata-rata kelimpahan ikan herbivora adalah 2919,78 ind/ha. Adapun jenis-jenis ikan herbivora yang ditemukan antara lain Chaetodontidae, Pomacentridae, Acanthuridae, Scaridae, Apongidae, Ephipipidae, dan Zanclidae.

Ucapan terimakasih

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua dan teman-teman saya khususnya tim Labuan Bajo karena telah memberikan bantuan saat pengambilan data sehingga jurnal ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

Ampou, E. E., Widagti, N., Nugroho, S. C., & Sangadji, I. M. (2020). Status terumbu karang dan ikan karang di Gili Matra, Nusa Tenggara Barat. Ecotrophic, 14(1), 14-27.

Damhudy, D., Kamal, M. M., & Ernawati, Y. (2011). Kondisi Kesehatan Terumbu Karang Berdasarkan Kelimpahan Ikan Herbivora Di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, 17(1), 215-225.

Ditzel, P., König, S., Musembi, P., & Peters, M. K. (2022). Correlation between coral reef condition and the diversity and abundance of fishes and Sea Urchins on an East African coral reef. Oceans, 3(1), 1-14

Edrus, I. N., & Hadi, T. A. (2020). Struktur komunitas ikan karang di perairan pesisir Kendari Sulawesi Tenggara. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 26(2), 59-73.

Erftemeijer, P. L., Riegl, B., Hoeksema, B. W., & Todd, P. A. (2012). Environmental impacts of dredging and other sediment disturbances on corals: a review. Marine Pollution Bulletin, 64(9), 1737-1765.

Fadhillah, C. N. (2021). Perbandingan Efektivitas Penggunaan Beberapa Metode dalam Monitoring Kondisi Terumbu Karang. Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan, (8).

Giyanto, Mumby, P, Dhewani, N, Abrar, M. & Iswari, M.Y. 2017a. Indeks Kesehatan Terumbu Karang Indonesia. Jakarta: Coremap CTI Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI.

MNLH. (2001). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Jakarta-Indonesia: Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kulbicki, M., Guillemot, N., & Amand, M. (2005). A general approach to length-weight relationships for New Caledonian lagoon fishes. Cybium, 29(3), 235-252.

Latuconsina, H., Padang, A., & Ena, A. M. (2019). Iktiofauna di Padang Lamun Pulau Tatumbu Teluk Kotania, Seram Barat–Maluku. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 12(1), 93-104.

Luthfi, O. M., Yulianto, F., Pangaribuan, S. P. C., Putranto, D. B. D., Alim, D. S., & Sasmitha, R. D. (2019). Kondisi Substrat Dasar Perairan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 5(1), 77-83.

Malinda, C. F., Luthfi, O. M., & Hadi, T. A. (2020). Analisis Kondisi Kesehatan Terumbu Karang Dengan Menggunakan Software CpCe (Coral Point Count With Excel Extensions) Di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 13(2), 108-114.

Manembu, I., Adrianto, L. A., Bengen, D., & Yulinda, F. (2015). Kelimpahan Ikan Karang pada Kawasan Terumbu Buatan di Perairan Ratatotok Sulawesi Utara. BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap, 6(1), 55-61.

Odum, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology. In Scientific Research Publishing (3rd ed.). W. B. Saunders Co.

Pakaya, I., Schaduw, J. N., Manembu, I., Roeroe, K. A., Rumampuk, N. D., & Lasabuda, R. (2022). Kondisi Terumbu Karang Pada Perairan Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis, 10(2), 58-66.

Putra, R. D., Siringoringo, R. M., Abrar, M., Purnamasari, N. W., & Syakti, A. D. (2020). The Pattern of Herbivorous Fish Assemblages in The In Western and Eastern Outermost Island Indonesia. Omni-Akuatika, 16(2), 116-134.

Rembet, U. N. (2012). Simbiosis Zooxanthellae dan Karang Sebagai Indikator Kualitas Ekosistem Terumbu Karang. Jurnal Ilmiah Platax, 1(1), 37-44.

Wibawa, I. G. N. A., & Luthfi, O. M. (2017). Kualitas air pada ekosistem terumbu karang di Selat Sempu, Sendang Biru, Malang. Jurnal Segara, 13(1).

Wibowo, K., Abrar, M., & Siringoringo, R. M. (2016). Status trofik ikan karang dan hubungan ikan herbivora dengan rekrutmen karang di perairan Pulau Pari, Teluk Jakarta. OLDI (Oseanologi dan Limnologi di Indonesia), 1(2), 73-89.

Wewengkang, F., Pratasik, S. B., Lalamentik, L. T. X., Rembet, U., Manu, G., & Sambali, H. (2022). Composition Of Types And Distribution Of Faviidae Corals In The Bahowo Reef Fall, Tongkaina, Manado City. Jurnal Ilmiah PLATAX, 10(1), 48-54.

Widhyasmaramurti, W., & Kristianto, D. (2022). Pendampingan Pengemasan Atraksi Wisata Berbasis Budaya Di Desa Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 191-201.

Yunilda, I. I., Gazali, M., Suriani, M., & Nufus, H. (2022). Persentase Tutupan Terumbu Karang di Perairan Pulo Kayee Bakongan Timur, Aceh Selatan. Jurnal Laot Ilmu Kelautan, 4(1), 13-27.

© 2023 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. |Vol. 9, No. 1| 135-149 (2023)

Discussion and feedback