Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Pemanfaat Hiu Tikus (Alopiidae) di Manggis, Karangasem, Bali

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 8(2), 297-302 (2022)

Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Pemanfaat Hiu Tikus (Alopiidae) di Manggis, Karangasem, Bali

Hanifa Miranda I.H. Putri a*, I Wayan Arthana a, Elok Faiqoh a, Ranny R. Yuneni b, Yuniarti K. Pumpun c

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali, 80361,

Indonesia

b WWF-Indonesia Marine and Fisheries Program, Renon, Denpasar, Bali, 80226, Indonesia c Badan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar, Gianyar, Bali, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-822-101-63149 Alamat e-mail: hanifamrnd@gmail.com

Diterima (received) 12 Agustus 2021; disetujui (accepted) 27 November 2022; tersedia secara online (available online) 1 Desember 2022

Abstract

Thresher sharks are known to have substantial economic value. They are caught globally as target and as bycatch in tuna fisheries. Due to their declining population, they are listed as an appendix II species on CITES, therefore any form of trade and fisheries related to the species have been nationally and internationally regulated. However, information on thresher shark fisheries in Bali is still limited. This study aims to socio-economically characterize thresher shark fishermen in Manggis, Karangasem. The research was conducted in August 2020 – October 2020 by interviewing 53 out of 119 recorded shark fishermen using a structured questionnaire. Shark fishermen use surface longlines to catch thresher sharks (Alopiidae) in between 3 areas, North Nusa Penida-Karangasem, east Nusa Penida and Bangko-Bangko. The fishermen catch sharks exclusively during the months of June-October and catch tuna the rest of the year. Operational costs for 1 boat ranges between Rp 121.000 – Rp 250.000 during 1 round trip. The income generated from shark fishing each trip averages to about Rp 627.714 per boat. Prior to the Covid-19 pandemic, some of the fishermen work jobs in the tourism sector. However, due to the pandemic’s impact on tourism, they have no choice but to be fishermen full time. Although thresher shark fisheries in Manggis are generally small scale, conservation and management strategies need to be implemented to ensure sustainable use of shark resources.

Keywords: socio-economics; fishermen; shark fisheries; Bali

Abstrak

Hiu Tikus adalah jenis hiu dengan nilai ekonomis substansial. Selain ditangkap sebagai spesies target, hiu tersebut juga seringkali tertangkap sebagai tangkapan sampingan oleh perikanan tuna. Akibat tren populasinya yang kian menurun, Hiu Tikus terdaftar dalam appendiks II CITES sehingga penangkapan dan perdagangannya telah diatur secara nasional maupun internasional. Namun, informasi terkait perikanan Hiu Tikus di Bali masih sangat terbatas. Penelitian dilakukan guna mengkaji karakteristik sosial ekonomi nelayan pemanfaat Hiu Tikus (Alopidae) di Manggis. Penelitian dilakukan selama Agustus - Oktober 2020 menggunakan metode wawancara terstruktur kepada 53 orang nelayan hiu dari 119 total nelayan hiu yang terdata. Nelayan menggunakan alat tangkap rawai permukaan untuk menangkap hiu tersebut sebagai target. Daerah penangkapannya terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu diantara utara Pulau Nusa Penida dan Karangasem, timur Pulau Nusa Penida, dan Bangko-Bangko. Musim penangkapan hiu yaitu selama Juni-Oktober. Diluar bulan-bulan tersebut, nelayan menangkap tongkol. Biaya operasional yang dikeluarkan per kapal selama satu kali trip berkisar antara Rp 121.000 – Rp 250.000. Selama satu kali trip, rata-rata pemasukan yang didapatkan oleh satu kapal dari menangkap hiu sebesar Rp 627.714. Sebelum pandemi Covid-19, sebagian dari nelayan memiliki pekerjaan sampingan di bidang pariwisata. Namun, selama pandemi, pekerjaan sebagai nelayan menjadi satu-satunya pekerjaan mereka. Meskipun aktivitas perikanan hiu di Manggis, Karangasem, Bali berskala kecil, tetap diperlukan strategi konservasi dan manajemen untuk memastikan perikanan hiu berlangsung secara berkelanjutan.

Kata Kunci: sosial ekonomi; nelayan; penangkapan hiu; Bali

Hiu merupakan salah satu spesies ikan bertulang rawan yang populasinya mengalami penurunan, terutama akibat eksploitasi berlebih (Dulvy et al., 2014). Tren tersebut juga diamati terjadi pada populasi hiu di Indonesia (Fahmi et al., 2013). Meskipun begitu, produksi perikanan hiu di Indonesia terus meningkat, sehingga Indonesia menjadi salah satu produsen hiu dan pari tertinggi (Fahmi dan Dharmadi, 2005). Hal tersebut tidak luput dari kelimpahan sumberdaya ikan hiu yang dimiliki mengingat setidaknya terdapat 116 spesies hiu dari 25 famili yang dapat ditemukan di Indonesia (Fahmi et al., 2013), diantaranya yaitu Hiu Tikus berjenis Alopias pelagicus dan Alopias superciliosus (Dharmadi dkk., 2012).

Hiu Tikus ditangkap dan dimanfaatkan di beberapa lokasi di Indonesia, seperti di PPS Cilacap (Prihatiningsih dan Chodriyah, 2018) dan PPS Palabuhanratu (Fahmi et al., 2013). Sebagai salah satu upaya untuk melindungi spesies tersebut dari eksploitasi berlebih, Hiu Tikus telah dimasukkan ke dalam appendiks II CITES yang berarti spesies tersebut berpotensi punah apabila aktivitas perdagangannya tidak diatur (CITES, 2019). Indonesia juga telah mengatur penangkapan dan perdagangan Hiu Tikus melalui Permen KP No. 12 tahun 2012 artikel 43 (Fahmi et al., 2013).

Menurut Dharmadi dkk. (2012), informasi terkait sosial-ekonomi kelembagaan sumber daya ikan hiu sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang memadai untuk merencanakan manajemen sumberdaya hiu dan implementasinya. Nelayan hiu di Indonesia, terutama nelayan artisanal, sangat bergantung pada perikanan hiu sebagai sumber mata pencaharian utamanya (Yulianto et al., 2018). Maka dari itu, manajemen yang diterapkan perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nelayan dan keterkaitannya dengan perikanan hiu. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain, adalah kontribusi perikanan hiu terhadap ekonomi nelayan (Noh et al., 2018), dan faktor yang mendorong terjadinya penangkapan hiu (Yulianto et al., 2018), serta ketersediaan mata pencaharian alternatif.

Untuk di daerah Bali, terdapat aktivitas pemanfaatan dan perikanan thresher shark yaitu di Benoa, Denpasar dan Manggis, Karangasem (Fahmi et al, 2013; FKP & CI, 2017). Aktivitas perikanan thresher shark di Benoa berkaitan dengan

pengiriman produk dari pengepul ke eksportir, sedangkan di Manggis, Karangasem, aktivitas thresher shark berasal dari penangkapan langsung nelayan lokal. Penangkapan thresher shark di Manggis, Karangasem telah terjadi selama bertahun-tahun. Thresher shark merupakan tangkapan utama nelayan yang dilakukan pada musim tertentu, biasanya pada bulan Juni-Oktober.

Mengingat statusnya sebagai hewan yang telah diatur pengelolaannya pada skala nasional maupun internasional serta minimnya data aktivitas perikanan dan pemanfaatan terkait thresher shark di Bali, khususnya di wilayah Manggis, Karangasem, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perikanan hiu di wilayah tersebut, terutama terkait aspek sosial-ekonominya.

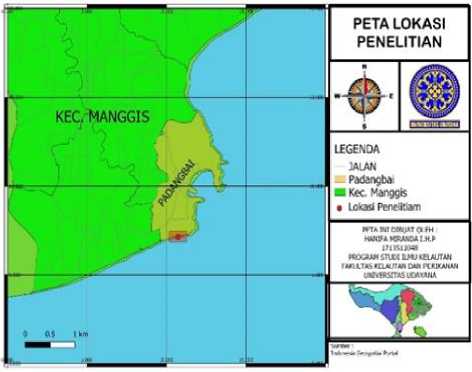

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2020 di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.

Gambar 1. Peta Penelitian

-

2.2 Alat dan Bahan

Pada penelitian ini, digunakan alat sebagai berikut: alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, laptop untuk menganalisis data, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan, kuesioner sebagai panduan pertanyaan wawancara, literature lainnya sebagai data sekunder untuk mendukung penelitian serta peta partisipatif untuk memetakan wilayah penangkapan nelayan.

-

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terustruktur menggunakan kuesioner berdasarkan metode purposive sampling yaitu pemilihan responden dengan sengaja kepada responden terpilih yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan informasi yang lengkap terkait aktivitas perikanan hiu di Desa Antiga Kelod, Karangasem. Adapun responden yang menjadi target penelitian ini yaitu nelayan hiu. Total nelayan yang diwawancarai pada penelitian ini berjumlah 53 orang. Penentuan jumlah responden dilakukan menggunakan rumus Slovin (Khoiri, 2014) sebagai berikut:

N

n = 1 + N (e )2 (1)

dimana n adalah jumlah sampel; N adalah jumlah populasi; dan e adalah batas toleransi kesalahan (10%).

-

2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner berupa data sosial ekonomi nelayan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data-data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik.

Kecamatan Manggis, khususnya di Desa Antiga, merupakan salah satu lokasi berlangsungnya aktivitas perikanan hiu di Bali. Berdasarkan informasi dari nelayan-nelayan setempat, Desa Antiga adalah satu-satunya desa yang menangkap hiu di Kecamatan Manggis. Aktivitas penangkapan hiu di Desa Antiga merupakan tradisi turun-temurun yang telah berlangsung sejak lama, bahkan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap hiu tidak berubah sejak generasi-generasi nelayan penangkap hiu terdahulu. Musim penangkapan hiu di Desa Antiga berlangsung dari bulan Juni-Oktober. Musim penangkapan tersebut juga tidak pernah berubah sejak dahulu. Diluar bulan-bulan tersebut, nelayan umumnya menangkap tongkol.

Desa Antiga memiliki 8 kelompok nelayan dengan jumlah anggota rata-rata 20 nelayan per kelompok. Semua nelayan di Desa Antiga dapat dipastikan menangkap tongkol, namun tidak diketahui jumlah pasti nelayan yang menangkap hiu. Semua nelayan hiu di Desa Antiga berjenis

kelamin laki-laki sehingga tidak didapatkan responden nelayan perempuan pada penelitian ini. Meskipun begitu, perempuan di Desa Antiga tetap berperan dalam aktivitas perikanan hiu yang berlangsung disana. Mereka membantu sebagai buruh saat proses pendaratan, seperti membawa turun hiu dari jukung, mengeluarkan isi perut hiu, memotong ekornya sebelum penimbangan dan membawa hiu ke pengepul.

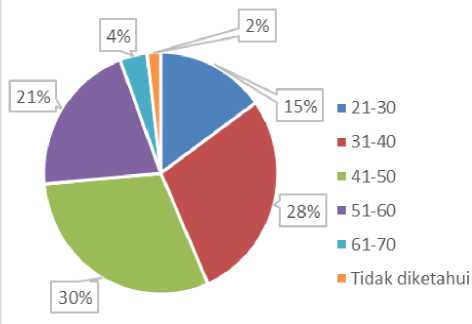

Gambar 2. Persentase Umur Nelayan

Meskipun aktivitas penangkapan hiu telah berlangsung secara turun temurun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat muda di Desa Antiga yang memilih untuk bekerja di bidang pekerjaan lain. Hal tersebut terindikasikan oleh minimnya nelayan hiu yang berumur kurang dari 30 tahun (Gambar 2). Hal tersebut serupa dengan kondisi nelayan di beberapa lokasi lain seperti di Pantai Utara Jawa, Kali Maro (Papua) dan Soma Pajeko (Talaud) dimana nelayan pada lokasi-lokasi tersebut didominasi oleh nelayan paruh baya (Sendow dkk., 2013; Widiastuti dkk., 2020). Hal tersebut dapat disebabkan oleh kecendrungan masyarakat muda untuk memilih profesi selain nelayan karena pendapatan nelayan yang seringkali dianggap tidak mencukupi. Oleh karena itu, semakin banyak anak-anak nelayan yang disekolahkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi agar dapat mencari pekerjaan yang lebih mampu memenuhi kebutuhan ekonomis mereka.

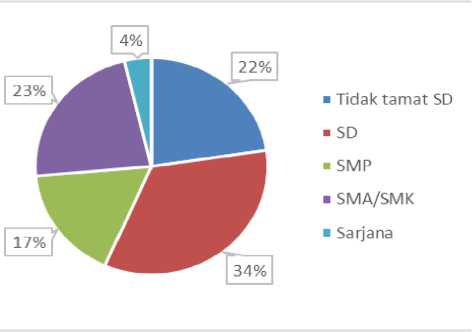

Mayoritas nelayan di Desa Antiga tidak tamat SD atau menempuh pendidikan sampai tingkat SD saja (Gambar 3) sehingga tingkat pendidikan mereka dapat dikatakan tergolong rendah (Fitria dan Pinem, 2012). Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh ketidakmampuan nelayan secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, nelayan di Desa Antiga sudah memahami teknis penangkapan ikan sejak

kecil sehingga banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah agar dapat bekerja sepenuhnya sebagai nelayan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan yang rendah memang umum ditemukan di kalangan nelayan di Indonesia (Muflikhati dkk., 2010). Akibatnya, sebagian besar nelayan tidak memiliki kualifikasi ataupun kemampuan lain selain mencari ikan sehingga sulit untuk mencari pekerjaan selain menjadi nelayan. Hal tersebut juga dirasakan oleh nelayan artisanal di Pantai Utara Jawa serta nelayan tangkap di Tegal, Jawa Tengah yang mengalami kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih teratur dan stabil akibat keterbatasan pendidikan (Vibriyanti, 2014).

Gambar 3. Persentase Tingkat Pendidikan Nelayan

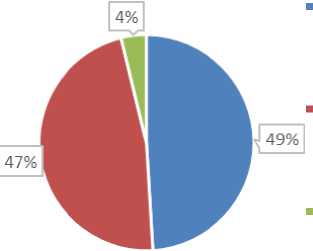

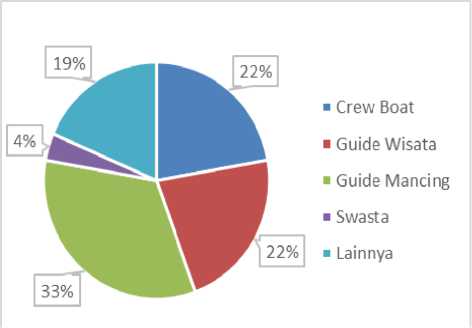

Sebagian besar nelayan hiu di Desa Antiga bekerja sebagai nelayan sepenuhnya tanpa pekerjaan sampingan (Gambar 4). Hal tersebut dapat dikaitkan kembali dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka. Disamping itu, pekerjaan nelayan merupakan sebuah tradisi sehingga sebagian besar nelayan telah melaut sejak kecil. Maka dari itu, menjadi nelayan dapat dikatakan merupakan sebuah keterikatan budaya untuk meneruskan tradisi. Namun, seiring berkembangnya industri pariwisata, beberapa nelayan mencari pendapatan lebih dengan bekerja di bidang wisata.

Pekerjaan sampingan yang dimiliki beberapa nelayan di Desa Antiga umumnya merupakan pekerjaan di bidang pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pemandu mancing ataupun menjadi awak kapal wisata (Gambar 5). Banyaknya nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan di bidang wisata disebabkan oleh lokasi Desa Antiga

yang dekat dengan tempat-tempat pariwisata bahari seperti Padangbai. Namun, semenjak pandemi Covid-19, banyak yang dirumahkan dari pekerjaan sampingannya sehingga nelayan menjadi pekerjaan utama mereka. Selain pekerjaan-pekerjaan di bidang wisata, beberapa nelayan hiu juga bekerja sebagai pengepul ikan serta peternak.

Nelayan tanpa sampingan

Nelayan sebagai pekerjaan utama dengan sampingan

Nelayan sebagai pekerjaan sampingan

Gambar 4. Persentase Jenis Nelayan Berdasarkan

Pekerjaan

Gambar 5. Persentase Jenis pekerjaan sampingan nelayan

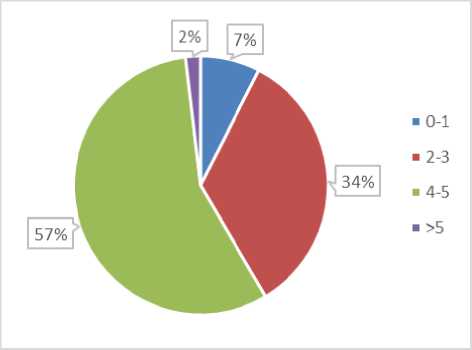

Keputusan nelayan untuk mencari pekerjaan sampingan dapat dikaitkan dengan ketidakpastian penghasilan yang sangat tergantung pada alam (Vibriyanti, 2014). Pekerjaan tamabahan dapat membantu nelayan, terutama dari segi penghasilan, terutama ketika tidak dapat melaut atau ketika terjadi penurunan produktifitas perikanan (Shaffril et al., 2016; Badjeck et al., 2010). Disamping itu, nelayan hiu di Desa Antiga memiliki tanggungan yang cukup besar mengingat lebih dari 50% nelayan yang diwawancarai memiliki jumlah tanggungan antara 4-5 orang (Gambar 6). Maka

dari itu, pekerjaan sampingan dirasa perlu untuk menutupi kekurangan finansial dari menjadi nelayan.

Gambar 6. Persentase Jumlah Anggota Keluarga

Nelayan

Penghasilan nelayan terbagi berdasarkan alat tangkap yang digunakan, yaitu penghasilan saat menggunakan gillnet atau saat mencari tongkol dan penghasilan saat menggunakan longline atau saat mencari hiu (Tabel 1). Jumlah pemasukkan per bulan yang didapatkan oleh nelayan saat menggunakan gillnet atau mencari tongkol dapat mencapai Rp 3.635.294,12 sementara jumlah pemasukkan yang didapatkan oleh nelayan saat menggunakan longline atau mencari hiu dapat mencapai Rp 15.065.142,86. Tongkol tidak bersifat musiman sehingga nelayan menangkapnya sepanjang tahun, berbeda dengan hiu yang hanya ada selama bulan Juni – Oktober. Selama musim penangkapan hiu, nelayan menangkap tongkol dan hiu sehingga pemasukkannya dapat mencapai Rp 18.700.436,98.

Tabel 1

Pemasukkan Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap

|

Alat Tangkap |

Pemasukkan /trip (Rp) |

Jumlah Trip/ bulan |

Pemasukkan/ bulan (Rp) |

|

Gillnet |

151.471 |

24 |

3.635.294 |

|

Longline |

627.714 |

15.065.143 | |

|

TOTAL |

18,700,437 |

Hasil pemasukkan yang didapatkan dari menangkap hiu jauh lebih besar dibandingkan pemasukkan dari mencari tongkol sehingga pada musim hiu, pemasukkan total yang didapatkan nelayan lebih besar apabila dibandingkan dengan pemasukkan diluar musim penangkapan hiu. Mengingat jumlah tanggungan mereka yang cukup banyak (Gambar 6), tambahan pemasukkan dari mencari hiu sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Pada kondisi normal (tidak saat pandemi), pekerjaan di bidang pariwisata dapat menjadi pekerjaan alternatif yang menawarkan pendapatan yang lebih stabil dibanding mencari hiu. Namun, karena sepinya pariwisata di Bali saat ini, nelayan penangkap hiu di Manggis bergantung pada hasil laut sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka.

Aktivitas penangkapan Hiu Tikus di Manggis, Karangasem merupakan tradisi turun-temurun yang telah berlangsung sejak lama. Hiu Tikus ditangkap oleh nelayan sebagai target menggunakan alat tangkap surface longline. Musim penangkapan hiu berlangsung dari bulan Juni-Oktober. Diluar bulan-bulan tersebut, nelayan menangkap tongkol. Meskipun penangkapan hiu bersifat musiman, nelayan dapat dikatakan sangat bergantung pada sumberdaya hiu. Disamping besarnya pemasukkan yang didapatkan dari menangkap hiu, sulitnya mencari pekerjaan sampingan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan rendah juga menjadi faktor dibalik ketergantungan nelayan terhadap hiu.

Dalam kondisi normal (tidak saat pandemic), pekerjaan di bidang pariwisata dapat menjadi salah satu opsi pekerjaan alternatif selain menangkap hiu mengingat pekerjaan di bidang pariwisata menawarkan pendapatan yang lebih stabil apabila dibandingkan dengan menjadi nelayan hiu. Meskipun begitu, kajian lebih lanjut terkait perikanan hiu di Manggis, Karangasem, seperti aspek biologi hiu yang ditangkap perlu dilakukan guna menyediakan informasi untuk penyusunan strategi pengelolaan sumberdaya hiu yang efektif.

Ucapan terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada WWF Indonesia yang telah memfasilitasi penelitian ini serta bimbingan yang diberikan. Ibu Widiastuti serta Bapak Wija atas kritik dan sarannya, Ketua Kelompok Nelayan Manggis dan Fakultas Kelautan

dan Perikanan Universitas Udayana atas fasilitas yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

FKP & CI. (2017). Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kabupaten Karangasem untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir. Bali, Indonesia: Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana dan Conservation International Indonesia.

Badjeck, M. C., Allison, E. H., Halls, A. S., & Dulvy, N. K. (2010). Impacts of climate variability and change on fishery-based livelihoods. Marine Policy, 34(3), 375-383.

CITES. (2019). Appendices I,II, and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Geneva, Switzerland: CITES.

Dharmadi, Fahmi, Triharyuni, S. (2012). Asepek Biologi Dan Fluktuasi Hasil Tangkapan Cucut Tikusan (Alopias pelagicus) di Samudera Hindia. BAWAL, 4(3), 131-139.

Dulvy, N. K., Fowler, S. L., Musick, J. A., Cavanagh, R. D., Kyne, P. M., Harrison, L. R., Carlson. J. K., Davidson, L. N. K., Fordham, S. V., Francis, M. P., Pollock, C. M., Simpfendorfer, C. A., Burgess, G. H., Carpenter, K. E., Compagno, L. J. V., Ebert, D. A., Gibson, C., Heupel, M. R., Livingstone, S. R., Sanciangco, J. C., Stevens, J. D., Valenti, S., & White, W. T. (2014). Extinction risk and conservation of the world’s sharks and rays. elife, 3(e00590),1-34.

Fahmi, Dharmadi, Sarmintohadi, & Mustika, C. (2013). A Review of the Status of Shark Fisheries and Shark Conservation in Indonesia. (1st ed.). Jakarta, Indonesia: Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Fahmi, & Dharmadi. (2005). Status perikanan hiu dan aspek pengelolaannya. Oseana, 30(1), 1-8.

Fitria, F., & Pinem, M. (2012). Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Geografi, 4(2), 29-36.

Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi sosial ekonomi dan

tingkat kesejahteraan keluarga: kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 3(1), 1-10.

Khoiri, F. (2014). Analisis Kelayakan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Pantai Muara Indah Kecamatan Pantai Lebu Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Medan, Indonesia: Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Noh, A. F., Shuib, A., Yew, T. S., Ali, A., & Mohamed, N. (2018). Dependency of Artisanal Fishers on Sharks and Rays in Sabah, Malaysia. Dalam Prosiding Simposium Nasional Hiu Pari Indonesia Ke-2 Tahun 2018. Jakarta, Indonesia, 28-29 Maret 2018 (pp. 349-357).

Prihatiningsih, & Chodriyah, U. (2018). Komposisi jenis, hasil tangkapan per upaya, musim dan daerah penangkapan ikan hiu di perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 24(4), 283-297.

Sendow, O. E., Aling, D. R., & Wasak, M. P. (2013). Deskripsi Keadaan Sosial Nelayan Soma Pajeko Studi Kasus Di Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan, 1(2), 55-68.

Shaffril, H. A. M., Samah, A. A., & D'Silva, J. L. (2016). Climate change: Social adaptation strategies for fishermen. Marine Policy, 81(1), 256-261.

Vibriyanti, D. (2014). Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia, 9(1), 45-58.

Widiastuti, M. M. D., Maturbongs, M. R., Elviana, S., & Burhanuddin, A. I. (2020). Karakteristik Sosial Ekonomi Nelayan Di Kali Maro Kabupaten Merauke, Papua. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 6(2), 99-112.

Yulianto, I., Booth, H., Ningtias, P., Kartawijaya, T., Santos, J., Kleinertz, S., & Hammer, C. (2018). Practical measures for sustainable shark fisheries: Lessons learned from an Indonesian targeted shark fishery. PloS one, 13(11), 1-18.

© 2022 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 8: 297-302 (2022)

Discussion and feedback