Studi Laboratorium Bangunan Pantai Untuk Mereduksi Gelombang Tsunami Kasus Palu, Sulawesi Tengah

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 8(1), 143-154 (2022)

Studi Laboratorium Bangunan Pantai Untuk Mereduksi Gelombang Tsunami Kasus Palu, Sulawesi Tengah

Yolla Jessika a*, IGB Sila Dharma a, I Gusti Ngurah Dirgayusa a, Adi Prasetyo b

a Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali-Indonesia

b Balai Litbang Pantai, Puslitbang-SDA, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gerokgak, Buleleng, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +6281-3845-07662 Alamat e-mail: jessieliauw@gmail.com

Diterima (received) 24 November 2020; disetujui (accepted) 20 Mei 2022; tersedia secara online (available online) 1 Juni 2022

Abstract

Indonesia ranked second as the country most frequently hit by tsunamis, earthquakes large and small often occur in Indonesia. The earthquake in Palu-Donggala, Central Sulawesi in 2018 with a magnitude of 7.4 had generated a tsunami as high as 3-5 m, and the epicenter was in the north of the bay which resulted in the death toll and the destruction of infrastructure. In minimizing losses and casualties, structural disaster mitigation in the form of coastal buildings consisting of mangroves and vegetation as natural protection and sea walls as coastal reinforcement can be the right step to anticipate the vulnerability of the Palu Bay area. This study aimed to analyzed the level of attenuation in coastal structures and determine the best alternative for tsunami disaster mitigation planning. The test was carried out with a physical model using (wave flume) at the Balai Pantai Laboratory with a total of 48 times of testing with variations of three wave generation targets (0.07 m, 0.09 m, and 0.11 m), depth (0.40 m, 0.414). m, and 0.428 m) and the width of the vegetation (0.40 m, 0.70 m, and 1 m) which are divided into 24 scenarios. The results of the physical model test showed that the presence of coastal structures has a significant effect on the characteristics of the transmission waves, and the speed. The existence of mangrove forests and vegetation has succeeded in reducing wave transmission by 20-100%, also being able to reduce wave speed up to 100% significantly in the relative water level (Mean Water Level), reducing up to 87% at average elevation (Sea Water Level) ), and reduce up to 22% at the highest tide state (High Water Level).

Keywords: coastal building; mangroves; vegetation; coastal dike; wave transmission; tsunami

Abstrak

Indonesia berada di peringkat kedua di dunia sebagai negara yang paling sering dilanda tsunami, gempa berskala besar maupun kecil sering terjadi di Indonesia. Kejadian gempa di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dengan magnitude 7,4 telah membangkitkan tsunami setinggi 3-5 m, dan pusat gempa berada di sebelah utara teluk yang mengakibatkan korban tewas dan hancurnya infrastruktur. Dalam meminimalisir kerugian dan korban jiwa, mitigasi bencana struktural berupa bangunan pantai yang terdiri dari mangrove dan vegetasi sebagai perlindungan alami serta tanggul laut sebagai perkuatan pantai dapat menjadi langkah tepat untuk mengantisipasi kerawanan kawasan Teluk Palu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat redaman pada bangunan pantai dan menentukan alternatif terbaik untuk dijadikan perencanaan mitigasi bencana tsunami. Pengujian dilakukan dengan model fisik menggunakan (wave flume) di Laboratorium Balai Pantai sebanyak 48x, dengan tiga variasi target bangkitan gelombang (0,07 m, 0,09 m, dan 0,11 m), kedalaman (0,40 m, 0,414 m, dan 0,428 m) dan lebar vegetasi (0,40 m, 0,70 m, dan 1 m) yang terbagi menjadi 24 skenario. Hasil uji model fisik menujukkan bahwa dengan adanya bangunan pantai sangat mempengaruhi pada karakteristik gelombang transmisi, dan kecepatan. Terdapatnya hutan mangrove dan vegetasi mampu mereduksi transmisi gelombang hingga 20 – 100 %, juga mampu mereduksi kecepatan gelombang hingga 100% secara significant dalam keadaan muka air relatif (Mean Water Level) , mereduksi hingga 87% pada keadaan elevasi rata-rata (Sea Water Level), dan mereduksi hingga 22% pada dalam keadaan pasang tertinggi (High Water Level).

Kata Kunci: bangunan pantai; mangrove; vegetasi; tanggul; transmisi gelombang; tsunami

Indonesia dengan letak geografisnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng utama pembentuk kerak bumi menyebabkan Indonesia menjadi negara yang paling sering terkena bencana tsunami kedua di dunia dengan 71 kejadian atau hampir 9% dari jumlah tsunami di dunia (Pratomo dan Rudiarto, 2013). Lempeng tersebut terdiri dari interaksi Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara, Lempeng Indo-Australia yang bergerak horizontal di Samudera Hindia dari arah utara Pulau Sumatra hingga sekitar Laut Timor di timur dan Lempeng Pasifik yang bergerak di sekitar Samudera Pasifik hingga utara Papua (Natsir, 2018). Hampir 70% wilayah Indonesia berada pada daerah rawan bencana gempa dengan kekuatan dan frekuensi yang terus meningkat (Ramadhani, 2011). Gempa berskala besar maupun kecil sering terjadi di Indonesia, dan sering kali gempa menyebabkan kerusakan dan bahkan sering diikuti oleh gelombang tsunami (Naryanto, 2008), yang dahsyat dipicu oleh gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, tanah longsor, dampak meteor (Natsir, 2018), ledakan bom nuklir di bawah permukaan laut atau pun pergerakkan lempeng bawah laut (Nur, 2010).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2017, wilayah pantai barat Sumatera yang memanjang melalui pantai selatan Pulau Jawa, pantai selatan Bali, pantai utara dan selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami. Pulau Sulawesi dikelilingi oleh beberapa lempeng tektonik besar maupun kecil yang telah menyebabkan terjadinya gempa bumi, hingga Pulau Sulawesi menjadi wilayah yang sangat berpotensi tsunami khususnya di daerah pantai utara, selatan, dan timur (Natsir, 2018). Kejadian gempa beberapa waktu lalu dengan magnitude 7,4 terjadi di Palu-Donggala pada tahun 2018 yang telah menyebabkan tsunami dengan pusat gempa berada di sebelah utara teluk. Teluk Palu terletak di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang mengarah dari utara ke selatan. Gelombang tsunami bergerak dari utara, masuk ke teluk, kemudian menerjang Kota Palu (Abdulsalam, 2018).

Pribadi dkk. (2018), mengatakan bahwa jarak inundasi gelombang tsunami mencapai kiloan

meter dari bibir pantai ke daratan dengan ketinggian gelombang 3-5 m. Berdasarkan sejarahnya BMKG (2018), mencatat di Sulawesi Tengah pernah terjadi lima kali tsunami dengan magnitude 6,2 hingga 7,8 dengan ketinggian

tsunami mencapai 15 m pada tahun 1921, 1927, 1938, 1966, dan 1968 yang menyebabkan hancurnya infrastruktur hingga menelan banyaknya korban. Dalam laporan survey Pribadi dkk. (2018), berdasarkan bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa tsunami Palu-Donggala pada tahun 2018 lalu tergolong tsunami longsoran dasar laut (submarine landslide) yang disebabkan oleh jenis gempa bumi patahan mendatar mengiri (sinistral). Serta dampak yang ditimbulkan akibat bencana tsunami berupa kematian, hancurnya infrastruktur, dan hilangnya harta benda (Pratomo dan Rudiarto, 2013).

Dalam meminimalisir kerugian dan korban jiwa, mitigasi bencana dapat menjadi langkah tepat untuk mengantisipasi kerawanan kawasan Teluk Palu, Sulawesi Tengah terkait dengan kejadian tsunami. Salah satu bentuk mitigasi yang dapat dilakukan terhadap kejadian tsunami ialah mitigasi struktural berupa bangunan pantai. Bangunan pantai merupakan segala jenis infrastruktur yang dibangun sebagai pelindung pantai dan darat atau pelabuhan dari kerusakan karena serangan gelombang maupun arus (BPSDM PUPR, 2017). Pada umunya, alam telah menyediakan mekanisme perlindungan alami yang efektif yaitu berupa hutan pantai dan mangrove sebagai pelindung alami pantai (Zikra, 2009), yang dimana tumbuhan pantai ini akan memecahkan energi gelombang (Hartati dkk., 2016). Dengan begitu, bangunan pelindung pantai struktural buatan berupa dinding laut atau revetment atau tanggul dapat didesain sebagai perkuatan pantai yang mampu menahan gelombang yang cukup besar (Hidayat, 2006). Maka dalam pembentukan bangunan pantai untuk peredaman gelombang, simulasi dan kajian terkait kondisi di lapangan haruslah diperhitungkan dan di modelkan sehingga studi mengenai pengujian model fisik untuk meredam gelombang tsunami dalam perencanaan mitigasi bencana tsunami perlu untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat redaman gelombang tsunami pada bangunan pantai dan menentukan alternatif terbaik pada bangunan pantai dalam meredam gelombang tsunami sebagai perencanaan mitigasi bencana tsunami di masa mendatang.

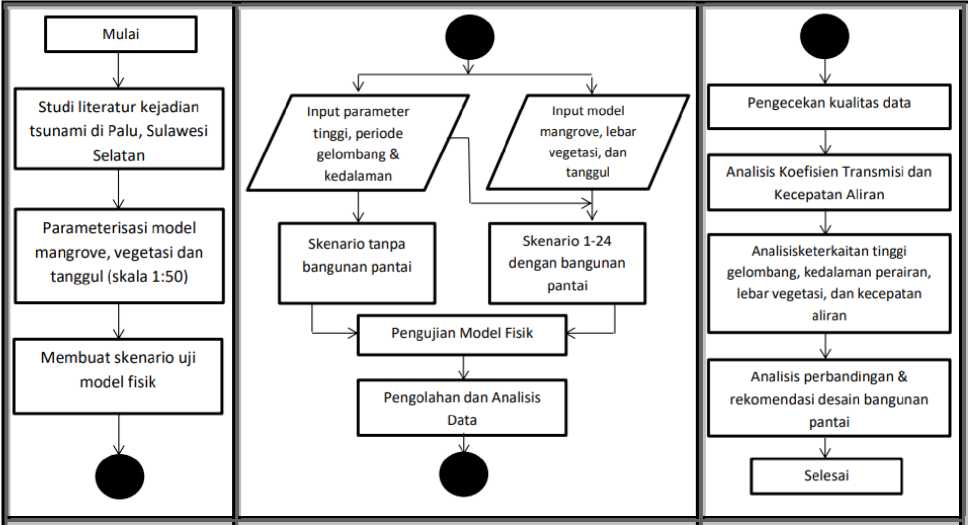

Gambar 1. Skema uji model

Metode umum penelitian ini terdapat pada Gambar 1. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan studi literatur mengenai kejadian tsunami di Palu, Sulawesi Tengah yang mengawali kegiatan untuk menggali informasi mengenai kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian dilakukan parameterisasi pengskalaan model dengan skala 1:50, penyusunan skenario uji model fisik (Tabel 1) dilakukan agar pengujian lebih terarah dan sesuai dengan yang ditargetkan. Terdapat dua tahapan dalam menginput parameter, parameter tahap pertama yang diinput adalah parameter periode gelombang 10 s, 3 (tiga) kedalaman berbeda dengan tinggi gelombang (0.07 m, 0.09, dan 0.11 m) pada kondisi MSL = 0.40 m dan HWL = 0.428 m. Pada kondisi SWL = 0.41.4 m tinggi gelombang menggunakan 0.56 m, 0.76 m dan 0.96 dilakukan pada skenario tanpa bangunan pantai. Parameter tahap kedua terdiri dari model mangrove, variasi lebar vegetasi, dan tinggi tanggul yang dijalankan pada skenario 1-24. Data yang terkumpul dari hasil pengujian model fisik selanjutnya diolah dan dianalisis dalam empat tahapan.

Tahapan pertama adalah pengecekkan kualitas data yang didapat dengan pengulangan sebanyak 2 kali. Tahap kedua merupakan proses pemisahan

gelombang datang dan gelombang tersalurkan

(trasnmisi) yang dimana pada tahapan ini

dilakukan analisis gelombang dari Wave Probe maupun secara visual. Pada tahapan ini sangat penting karena sebagai penentuan dalam analisis gelombang transmisi yang merupakan rasio dari gelombang datang (Hi) dan gelombang yang telah melintasi atau tersalurkan ke dalam model hutan vegetasi (Ht) (Bachtiar dkk., 2017). Analisis

kecepatan arus dilakukan dari nilai yang terekam oleh alat Propeller. Hasil dari analisis gelombang digunakan pada tahap ke-3 untuk menganalisis keterkaitan antara semua aspek fisik yang terjadi seperti hubungan antara karakteristik gelombang, keberadaan mangrove, lebar vegetasi, dengan tanggul pantai. Perencanaan mangrove, vegetasi, dan tanggul dapat diperkirakan pada tahapan ini melalui analisis perbandingan hasilhasil lebar vegetasi yang bervariasi, juga dengan perbandingan di 3 (tiga) kedalaman. Pada tahap ke-4 atau tahap terakhir, beberapa alternatif desain bangunan pantai yang difungsikan sebagai rekomendasi mitigasi bencana tsunami yang akan diajukan sebagai dasar untuk perencanaan yang lebih rinci di masa mendatang.

-

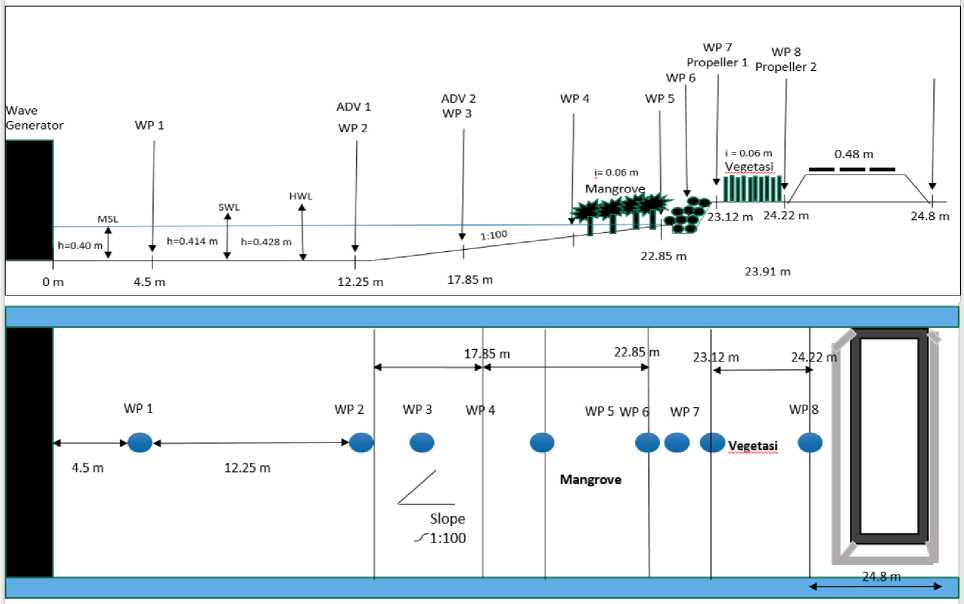

2.2 Konfigurasi Uji Model

Model fisik untuk pembangkit gelombang tsunami akan dibuat flume dengan dimensi 40 m x 1 m x 1 m dengan skala uji model 1:50. Flume tersebut akan

Gambar 2. Konfigurasi setup model dalam flume

Tabel 1

Skenario Uji Model

|

Skenario |

Tinggi Elevasi (m) |

Gelombang Target (m) |

Periode (s) |

Lebar Mangrove (m) |

Lebar Vegetasi (m) |

Diameter Pohon (m) |

Interval Mangrove & Vegetasi (m) |

Tinggi Tanggul (m) |

|

1 |

MSL 0.40 |

0.07, 0.09, 0.11 |

10 |

1 |

0.40, 0.70, 1 |

0.01 |

0.06 |

0,05 |

|

2 |

SWL 0.414 |

0.056, 0.076, 0.096 |

10 |

1 |

0.40, 0.70, 1 |

0.01 |

0.06 |

0,05 |

|

3 |

HWL 0.428 |

0.07, 0.09 |

10 |

1 |

0.40, 0.70, 1 |

0.01 |

0.06 |

0,05 |

dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian hulu digunakan sebagai wadah, dan bagian hilir adalah model landward shore dan dilengkapi dengan

Wave karena untuk seperti periode mampu

pembangkit gelombang Multi-Segmented Generator dengan jenis gelombang soliter, gelombang soliter dapat digunakan merepresentasikan gelombang panjang tsunami (Wu and Hsiao, 2017), dan gelombang 1-10 detik. Wave generator

membangkitkan gelombang regular dan irregular dengan ketinggian gelombang bervariasi, dengan spectrum JONSWAP atau Poerson-Moskowitz. Untuk mengurangi refleksi gelombang dari papan

gelombang dipasang kontruksi peredam refleksi berupa bidang miring berpori. Model dipasang seperti pada Gambar 2 yang mempresentasikan profil pantai yang akan diteliti. Dalam mengamati interaksi gelombang tsunami menggunakan berbagai skenario uji model yang terdapat pada Tabel 1. Kondisi awal dari beberapa model simulasi run up tsunami terjadi tanpa struktur dan ada mangrove, kemudian variasi lebar vegetasi dengan mangrove dan tanggul yang sudah ditentukan.

Setiap model dijalankan dalam waktu yang sama dengan perbedaan 3 (tiga) kedalaman, dengan mempertimbangkan pasang surut pada

Teluk Palu. Pergerakan setiap partikel diamati dan diselidiki pada saat berinteraksi dengan model mangrove, vegetasi, dan tanggul. Transmisi setiap model dibandingkan pada waktu yang sama untuk melihat kombinasi efektifitas mangrove, vegetasi dan tanggul dalam menahan rayapan gelombang pada masing masing model. Mengukur fluktuasi gelombang itu dilakukan menggunakan delapan Wave Probe yang dipasang di flume dengan interval berbeda dari setiap probe. Wave Probe terhubung ke komputer untuk merekam ketinggian gelombang di setiap stasiun. Kecepatan gelombang diukur dengan menggunakan ADV Probe dan Propeller untuk pengkalibrasian ketinggian gelombang juga menggunakan pengukuran visual dengan menggunakan grid 1 x 1 cm pada dinding flume dan kamera untuk merekam pergerakan air dari sisi flume.

-

2.3 Analisis Data

Dari beberapa skenario yang dilakukan akan didapakan hasil data secara digital yang tercatat pada masing-masing alat. Maka data tinggi gelombang yang dihasilkan akan dihitung transmisi koefiensinya dengan formula transmisi gelombang CERC (1984), pada persamaan (1) dengan sebelum mangrove dan setelah vegetasi sebagai berikut:

K = Ht t Hi

(1)

dimana Kt adalah koefisien gelombang transmisi; Ht adalah tinggi gelombang yang tertransmisikan; dan Hi adalah tinggi gelombang datang (m). Untuk mendapatkan nilai kecepatan arus dilakukan analisa berdasarkan besar nilai sebelum dan sesudah melewati mangrove dan vegetasi yang dianalisis secara kuantitatif. Kemudian analisis dimensi, dalam penelitian ini metode analisis dimensi yang dipergunakan adalah metode Buckingham.

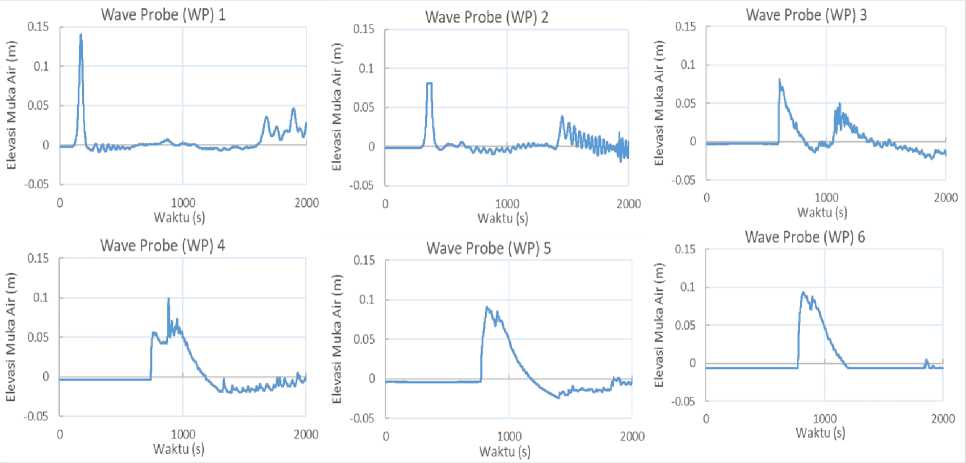

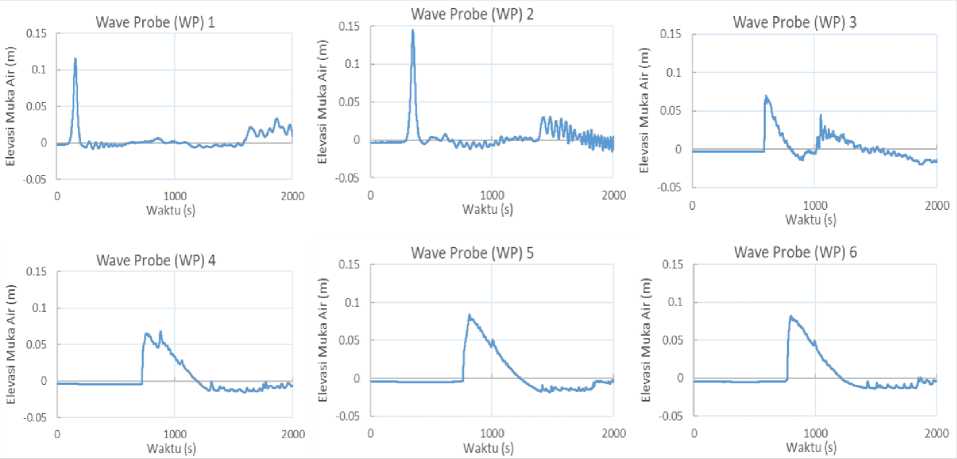

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukan hasil pengukuran dari enam Wave Probe yang diuji skenario gelombang soliter T = 10 s; H = 0.096 m; d = 0.414 m. Pada Gambar 12 terpasang mangrove dengan lebar 1 m dan interval antar batang 0.06 m. Hasil pengujian menunjukan tinggi muka air yang

bervariasi dari WP 1 ke WP 6 pada masing-masing kondisi tanpa bangunan pantai dan dengan

mangrove. Pengamatan tinggi gelombang pada kondisi tanpa bangunan pantai dan dengan

mangrove menunjukan hasil yang cukup berbeda yaitu pada kondisi tanpa bangunan pantai mengalami penurunan elevasi muka air yang terjadi sekitar 47 %, dimana pada tinggi muka air yang tercatat di WP 1 sekitar 0.14 m tereduksi menjadi 0.093 m di WP 6.

Hal tersebut terjadi karena adanya efek pendangkalan pada slope pantai. Sedangkan tinggi gelombang pada saat kondisi dengan mangrove mengalami penurunan 53% karena adanya mangrove yang dapat mereduksi muka air dengan signifikan. Di WP 6 pada kondisi dengan mangrove menunjukan niai 0.081 m yang berarti lebih rendah dengan dibandingkan kondisi tanpa bangunan pantai. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan energi gelombang atau tinggi gelombang yang terjadi ketika gelombang melewati mangrove. Keberadaan akar dan pohon mangrove menunjukkan disipasi energi gelombang yang cukup signifikan, hal ini sesuai dengan pernyataan Bao (2011), yang menyatakan bahwa tingkat reduksi gelombang juga tergantung pada umur pohon, jenis, kerapatan vegetasi, tinggi gelombang masuk, ketebalan hutan dan struktur yang terdapat dalam hutan mangrove.

-

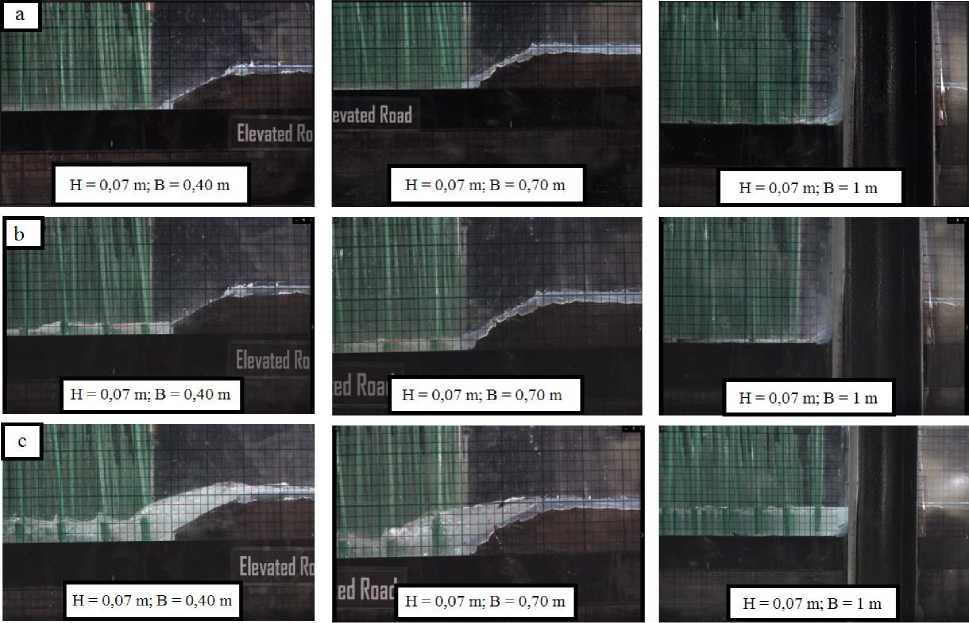

3.2 Pengamatan Muka Air Depan Tanggul

Pengamatan muka air yang merayap hingga ke depan tanggul dari semua sekenario dibagi berdasarkan kedalaman 0.40 m (MSL), 0.414 m (SWL) dan 0,428 m (HWL) dengan tinggi gelombang 0.07 m (Gambar 5). Pada kedalaman 0.40 m, secara konsisten tidak ada rayapan gelombang yang terlihat melewati vegetasi atau pun mencapai ke depan tanggul. Pada kedalaman 0.414 m dengan lebar vegetasi 0.40 m terlihat adanya rayapan gelombang yang menjalar melewati vegetasi hingga mencapai ke depan tanggul. Pada lebar 0.70 m dan 1 m rayapan gelombang yang mencapai depan tanggul semakin mengecil seiring bertambahnya lebar vegetasi, terlihat pada lebar vegetasi 1 m terdapat rayapan gelombang yang relatif kecil hingga hingga ke depan tanggul.

Gambar 3. Tinggi muka air setiap Wave Probe tanpa bangunan pantai

Gambar 4. Tinggi muka air setiap Wave Probe dengan mangrove

Perayapan gelombang pada kedalaman 0.428 m semakin membesar dan tinggi, pada ketebalan vegetasi 0.40 m dan 0.70 m terlihat jelas gelombang merayap membentur tanggul dan teramplifikasi hingga ke atas tanggul atau run up gelombang, hal ini disebabkan sebagian energi gelombang diubah menjadi gerakan air yang jatuh atau meluncur ke arah lereng tanggul (Nurrochim & Kurniadi, 2019), juga adanya perubahan mendadak dari kedalaman air (Wu and Hsiao, 2017). Transformasi dan refleksi gelombang juga berpengaruh terhadap penjalaran

gelombang tsunami (Setyonegoro dkk., 2011). Hal ini juga mengindikasikan bahwa pada keadaan HWL bangunan pantai tidak mampu meredam gelombang, ketebalan vegetasi dalam keadaan ini hanya mampu memperkecil rayapan gelombang. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya vegetasi serta ketebalannya mempengaruhi tingkat rayapan gelombang yang mencapai depan tanggul. Batang pohon dapat mereduksi energi pada gelombang, hal ini sesuai dengan pernyataan Vo and Massel (2006), disipasi

gelombang terjadi disebabkan adanya interaksi antara batang pohon dan pemecah gelombang. Quartel et al. (2007), mengatakan bahwa batang dan akar hutan di atas permukan tanah memiliki pengaruh besar terhadap hidrodinamika.

-

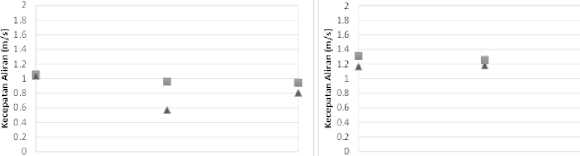

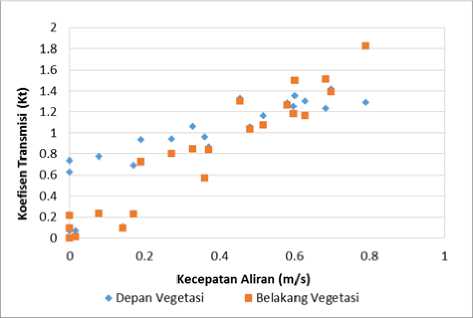

3.3 Kecepatan Aliran Gelombang

Dalam menganalisis kecepatan aliran gelombang pada masing-masing skenario, dilakukan pengukuran pertama terletak pada slope pantai untuk mengetahui kecepatan penjalaran gelombang panjang tsunami sebelum mencapai pantai, dan kecepatan gelombang yang mencapai pantai hingga menjalar kebelakang vegetasi pada Gambar 6. Dari hasil pada gambar tersebut menunjukan bahwa kecepatan aliran gelombang dari awal bangkitnya (slope) memiliki kecepatan yang lebih besar seiring bertambahnya kedalaman dan tinggi gelombang, kemudian menurun ketika melewati vegetasi. Hal ini menunjukkan bahwa vegetasi mampu mereduksi kecepatan gelombang hingga 100% secara significant dalam keadaan muka air relatif (Mean Water Level), mereduksi hingga 87% pada keadaan elevasi rata-rata (Sea Water Level), dan mereduksi hingga 22% pada dalam keadaan pasang tertinggi (High Water Level).

Veelen et al. (2020), mengatakan bahwa amplitudo kecepatan berkurang di dalam area vegetasi, hal ini juga didukung oleh penelitian Rahmawati dkk. (2017), yang mengatakan bahwa kecepatan penjalaran sebuah gelombang tsunami sangat bergantung pada kedalaman air. Bachtiar dkk. (2017), menyatakan ketika air mulai dangkal dan semakin mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami akan berkurang. Gelombang tsunami dapat menjalar ke segala arah (Ibad dan Santoso, 2014), dan kekuatan atau energi yang terdapat dalam gelombang tsunami dapat menyatu atau juga menyebar ketika mengalami percepatan atau perlambatan seiring bertambahnya kedalaman (Nasir dkk., 2018).

-

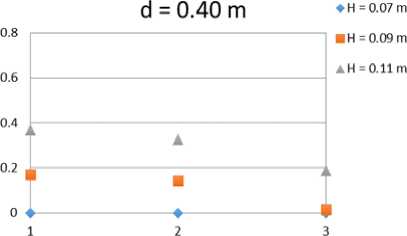

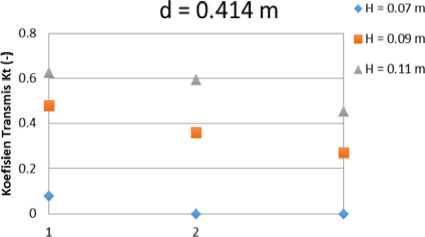

3.4 Koefisien Transmisi

Analisis transmisi gelombang dilakukan pada kondisi sebelum mangrove dan sesudah vegetasi dengan lebar mangrove tetap 1 m, interval antar batang mangrove dan vegetasi 0.06 m, diameter batang pohon vegetasi 0.01 m, juga variasi tiga muka air, ketinggian gelombang, kedalaman serta lebar hutan yang berbeda. Dari hasil yang terdapat pada Gambar 7 menunjukan bahwa peran hutan mangrove dan vegetasi mampu mereduksi tinggi

Gambar 5. Tinggi muka air depan tanggul pada kedalaman a) 0,40 m; b) 0,414 m; c) 0,428 m

d = 0.40 m; H = 0.07 m

0.2

DffS

12 3

LcbarVcgctasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

BDepanVegcLasi AbcIakargVegelasi

d = 0.40 m; H = 0.09 m

2

LcbarVcgctasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

BDepanVegeLasi ABeIakangVegelasi

d = 0.40 m; H = 0.11 m

2

1.8

⅛0.6

S 0.4

Lebar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m;2=O.7Om;3=lm

IDepanVegeLasi ABeIakangVegetasi

d = 0.414 m; H = 0.07 m

d = 0.414 m; H = 0.09 m d = 0.414 m; H = 0.11 m

2 3 1 2

Lcbarvcgctasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m Lebar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70m; 3 = 1 m

IDepanVegetasi ABeIakangVegetasi BDepanVegeLasi ABeIakangVegetasi

Lcbar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

BDepanVegeLasi ABeIakangVegelasi

d = 0.428 m; H = 0.07 m

2

1.8

? 16 A

A 1.4

I 1.2 ■ ■

I 0.8

i °-6

" 0.4

0.2

O

1 2

LcbarVegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70m;3 = l m

■ Depan Vegetasi A Belakang Vegetasi

d = 0.428 m; H = 0.09 m

Lcbar Vegetasi (B) 1 - 0.40 m; 2 = 0,70 m; 3 = 1 m

B Dcpar VegeLasi a Belakang Vegetasi

Gambar 6. Grafik kecepatan aliran gelombang

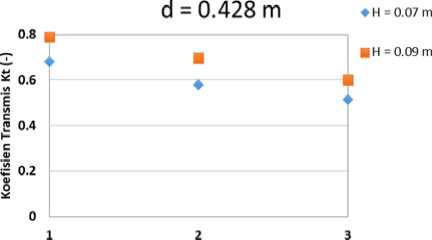

gelombang dengan cukup signifikan di mana kondisi ini adalah konsisiten untuk ketiga variasi lebar hutan, elevasi muka air atau kedalaman dan tinggi gelombang. Nilai transmisi bervariasi pada kedalaman 0,40 m dengan lebar hutan 0.40 m, 0.70 m dan 1 m dan tinggi gelombang 0.07 m berturut-turut bernilai 0. Pada tinggi gelombang 0.09 m berturut-turut ialah 0.171, 0.142, dan 0.015. Lalu pada tinggi gelombang 0.11 m bernilai 0.371, 0.328, dan 0.190. Pada kedalaman 0.414 m dengan lebar hutan yang sama pada ketinggian gelombang 0.07 m berturut-turut 0.078, 0, dan 0. Pada tinggi gelombang 0.09 m bernilai 0.481, 0.359, dan 0.272. Begitu juga pada tinggi gelombang 0,11 m adalah 0.627, 0.597, dan 0.455. Kemudian pada kedalaman 0.428 m pada tinggi gelombang 0.07 m berturut-turut adalah 0.683, 0.581, dan 0.516, pada tinggi gelombang 0.09 m ialah 0.790, 0.697, dan 0.601.

Berdasarkan hasil tersebut pada Gambar 7 diketahui bahwa peran lebar vegetasi terlihat jelas dalam mereduksi energi gelombang hingga 0. Artinya gelombang yang tertransmisikan mampu

diredam hingga 0% ke dalam vegetasi, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin lebar vegetasi maka koefisien transmisi semakin kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian Lekatompessy dan Tutuhatunewa (2010), menyatakan semakin besar ketebalan mangrove maka akan semakin mereduksi nilai koefisien transmisi gelombang karena adanya energi gelombang yang terdisipasi dari lebarnya vegetasi. Juga hal ini sesuai dengan pernyataan Ismail et al. (2012), mengatakan bahwa vegetasi yang semakin lebar semakin efektif dalam mengurangi ketinggian serta kecepatan tsunami. Semakin dalam perairan dan semakin tinggi gelombang juga mempengaruhi nilai koefisien transmisi yang menjadi semakin besar, dikarena volume air yang membesar menyebabkan energi gelombang yang menjalar ke dalam hutan mangrove dan hutan pantai lebih besar. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Bachtiar dkk. (2017), hutan pantai lebih efektif jika lebar hutan dibuat semakin lebar, dan dalam mereduksi gelombang

akan tercapai jika lebar hutan sepadan dengan panjang gelombang yang menjalar ke hutan pantai.

Lebar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

Lebar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

Lebar Vegetasi (B) 1 = 0.40 m; 2 = 0.70 m; 3 = 1 m

Gambar 7. Transmisi gelombang tsunami dengan lebar vegetasi

-

3.5 Hubungan Koefisien Transmisi (Kt) dengan Kecepatan Aliran (v), Kedalaman (d), dan LebarVegetasi (B)

-

3.5.1. Koefisien Transmisi (Kt) dengan Kecepatan Aliran (v)

-

Hubungan koefisien transmisi dan kecepatan aliran dapat dilihat pada Gambar 8 yang menunjukan bahwa tren yang dihasilkan adalah membentuk tren naik, hal ini dapat disimpulkan aliran gelombang yang semakin cepat menjalar maka akan semakin besar juga nilai koefisien

transmisinya seiring bertambahnya kedalaman. Hal ini dikarenakan aliran yang semakin cepat serta kedalaman yang tinggi tentu membawa masa air yang bergerak, hal ini sesuai dengan pernyataan Barman (2010), mengenai gelombang tsunami dimana kecepatan tsunami bergantung pada kedalaman air dan dari sumber pembangkitnya.

Gambar 8. Hubungan koefisien transmisi dan kecepatan aliran

-

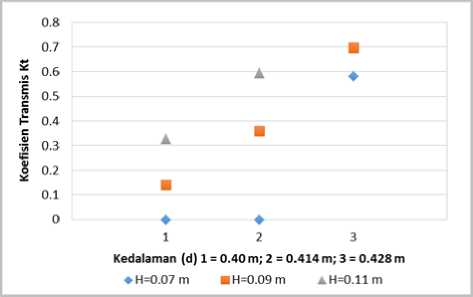

3.5.2. Koefisien Transmisi (Kt) dengan Kedalaman (d)

Hubungan koefisien transmisi dan kedalaman menggunakan hasil perbandingan koefisien transmisi terhadap 3 (tiga) kedalaman dan 3 (tiga) tinggi gelombang. Berikut merupakan Gambar (9) dari hubungan koefisien transmisi dan kedalaman:

Gambar 9. Hubungan koefisien transmisi dan kedalaman pada lebar vegetasi 1 m

Gambar 9 menunjukkan bahwa tren yang dihasilkan adalah naik, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai kedalaman maka semakin besar juga nilai transmisi yang didapatkan. Juga menunjukkan semakin dalam suatu perairan, serta tingginya gelombang yang datang maka semakin besar juga gelombang yang tertransmisikan, hal ini terjadi karena ketinggian

tsunami tergantung pada kedalaman perairan (Nasir dkk., 2018), juga diakibatkan oleh gerakan partikel air pada area yang dalam tidak begitu terasa di dasar laut, sehingga terjadinya friction sangat kecil (Surendro dkk., 2014).

-

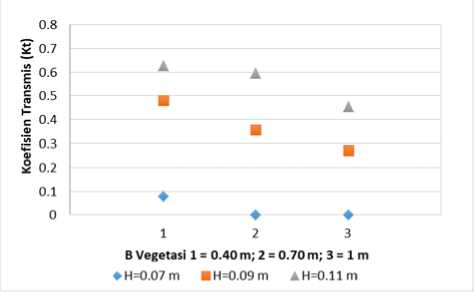

3.5.3 Koefisien Transmisi (Kt) dengan Lebar Vegetasi (B)

Hubungan koefisien transmisi dan lebar vegetasi menggunakan perbandingan terhadap 3 (tiga) kedalaman dan 3 (tiga) tinggi gelombang yang terdapat pada Gambar 10 dibawah ini:

Gambar 10. Hubungan koefisien transmisi dan lebar vegetasi

Berdasarkan Gambar 10 didapati bahwa trend yang dihasilkan dari perbandingan koefisien transmisi terhadap 3 (tiga) variasi lebar vegetasi dan 3 (tiga) variasi tinggi gelombang datang adalah menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lebar vegetasi maka akan semakin kecil koefisien transmisinya. Hal ini terjadi akibat adanya hambatan pada vegetasi yang bertambah menyebabkan disipasi energi yang lebih besar sehingga koefisien transmisi pun mengecil (Lan, 2020).

-

3.6 Analisis Dimensi

Untuk mendapatkan hubungan antar parameter yang berpengaruh pada koefisien transmisi gelombang yang melewati mangrove dan vegetasi, digunakan analisis non-dimensional. Masing-masing variable yang berpengaruh dipilih berdasar dimensi: M (Massa), L (Panjang), dan T (Waktu), dan parameter-parameter yang berulang tersebut diantaranya yaitu:

-

• Lebar Hutan (B)

-

• Kedalaman Perairan (d)

-

• Periode (T)

• Tinggi Gelombang (Hi)

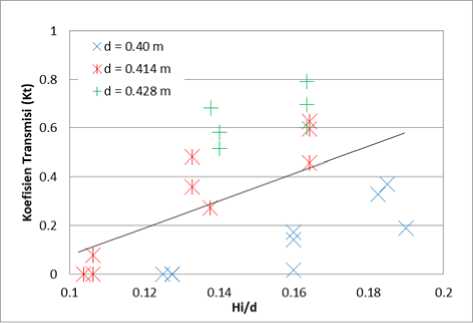

Gambar 11. Pengaruh kedalaman dengan koefisien transmisi

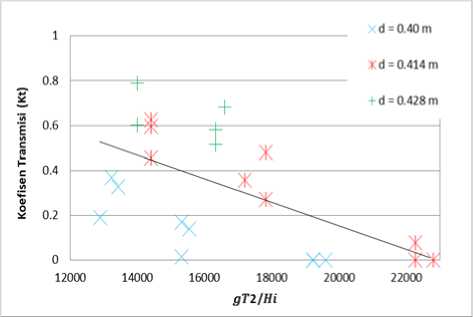

Gambar 12. Pengaruh panjang gelombang dengan koefisien transmisi

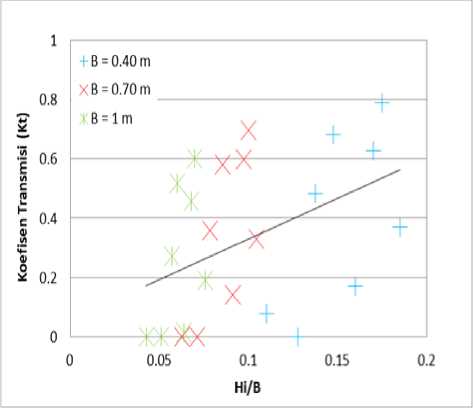

Gambar 13. Pengaruh lebar vegetasi dengan koefisien transmisi

Dengan menggunakan metode Buckingham, maka didapati parameter non dimensional yang diperkirakan berpengaruh pada penelitian ini adalah yang menginterpretasikan transmisi

gelombang, menunjukkan pengaruh kedalaman, mengindikasikan panjang gelombang dan memperlihatkan pengaruh lebar vegetasi. Maka hasilnya dapat dilihat pada Gambar 11-13 telah diketahui untuk perbandingan koefisien transmisi terhadap pengaruh Hi/d, gT2/Hi, Hi/B dan dari kesembilan konfigurasi model yang telah diuji dengan berbagai variasi kedalaman, lebar vegetasi, tinggi gelombang dan periode yang sama dapat diketahui bahwa tren yang ditunjukkan oleh koefisien transmisi dari semua konfigurasi tersebut berbeda-beda.

Pada pengaruh kedalaman (d) terhadap

koefisien transmisi (Kt) (Gambar 11) menunjukkan tren naik, koefisien transmisi (Kt) akan semakin besar seiring dengan bertambahnya kedalaman atau elevasi muka air. Hal ini sesuai dengan (Ju et al., 2010), yang mengatakan bahwa koefisien transmisi yang berpenghalang bergantung pada kedalaman dan kedalaman relatif h/d. Sedangkan pengaruh panjang gelombang terhadap koefisien transmisi (Kt) (Gambar 12) menujukan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan semakin bertambahnya panjang rambat gelombang (gT2), maka semakin kecil juga koefisien transmisinya (Kt). Hal ini sesuai dengan pernyataan (Alizadeh et al., 2014), bahwa periode gelombang yang lebih tinggi menghasilkan koefisien transmisi yang lebih rendah dan menyebabkan lebih banyak energi menghilang. Pengaruh lebar vegetasi (B) terhadap koefisien transmisi (Kt) (Gambar 13) menunjukkan tren naik, hal ini menunjukkan semakain sempit atau kecil lebar vegetasi maka semakin besar koefisien transmisinya. Vegetasi dapat mengurangi transmisi gelombang dengan peningkatan lebar vegetasi, batang pohon dan akar (Chen et al., 2016).

Analisis korelasi linier dari hasil analisis dimensi, diantaranya variable X adalah Hi/d, gT2/Hi dan Hi/B. Koefisien transmisi (Kt) sebagai variabel Y (Gambar 11-13). Maka dari itu digunakan metode regresi sederhana dan didapati persamaan regresi untuk Hi/d persamanaan regresinya adalah Y = 0.734ln(x) + 1.7466 dengan nilai R2 = 0.2265. Pada gT2/Hi persamaan regresinya ialah Y = -0.939 ln(x) + 9.438 bernilai R2 = 0.3639. Sedangkan persamaan regresi pada Hi/B adalah Y = 2.6606x + 0.0661 dengan nilai R2 = 0.1808. Berdasarkan dari nilai 3 (tiga) persamaan tersebut didapati nilai R2 semua skenario adalah kecil hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasinya adalah kurang baik.

Hasil dari uji model fisik ini dalam tingkat redaman gelombang tsunami pada bangunan pantai di Teluk Palu, Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa bangunan pantai (kombinasi antara hamparan hutan mangrove hutan pantai) dan tanggul) akan mampu mereduksi transmisi gelombang antara 20% - 100%.

Alternatif terbaik untuk meduksi gelombang tsunami pada 3 (tiga) kedalaman MSL, SWL, dan HWL dari hasil pengujian model terdapat pada kedalaman MSL dengan lebar mangrove 1 m; lebar vegetasi 1 m sehingga gelombang tidak dapat merayap ke atas tanggul.

Ucapan terimakasih

Terima kasih kepada seluruh pihak Balai Litbang Pantai Kementrian PUPR dan Tim Laboratorium Balai Pantai yang telah mengizinkan penggunaan fasilitas lab dan membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Abdulsalam, H. (2018). Tsunami Palu: Geomorfologi Teluk Palu Pengaruhi Besarnya Gelombang. [online] Tirto id, (https://tirto.id/tsunami-palu-geomorfologi-teluk-palu-pengaruhi-besarnya-gelombang-c3w1), [diakses: 20 Maret 2020].

Alizadeh, M. J., Kolahdoozan, M., Tahershamsi, A., & Abdolali, A. (2014). Experimental Study of The Performance of Floating Breakwaters with Heave Motion. Civil Engineering Infrastructures Journal, 47(1), 59-70.

Bachtiar, H., Saifullah, M. F., Husrin, S., Sembiring, L., Samskerta, I. P., & Darma, K. (2017). Pengaruh

Keberadaan Mangrove Terhadap Tanggul Pantai (Studi Kasus Tanggul Pantai NCICD di Jakarta). Jurnal Teknik Hidraulik, 8(1), 53-68.

Bao, T. Q. (2011). Effect of Mangrove Forest Structures on Wave Attenuation in Coastal Vietnam. Oceanologia, 53(3), 807-818.

Barman, S. K. (2020). Physics of Tsunami: Generation, Propagation and Rise of the Ocean. International Journal of Oceans and Oceanography, 14(1), 169-182.

BMKG. (2018). Katalog Tsunami Indonesia Tahun 416-2018. [online] Katalog Tsunami Indonesia,

(https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Tsunami-Indonesia-pertahun-416-2018.pdf), [diakses: 30

November 2019].

BNPB. (2017). Data Bencana Idonesia 2017. [online] Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

(https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-data-

bencana/buku-data-bencana-2017-compressed.pdf), [diakses: 30 November 2019].

BPSDM PUPR. (2017). Modul Pengenalan Bangunan Pantai. Bandung, Indonesia: Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Air dan Kontruksi, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

CERC. (1984). Shore Protection Manual Vol. 1. (4th ed.). Washington, DC, USA: Departement of The Army.

Chen, X., Chen, Q., Zhan, J., & Liu, D. (2016). Numerical Simulations of Wave Propagation Over a Vegetated Platform. Coastal Engineering, 110, 64-75.

Hartati, R., Pribadi, R., Astuti, R. W., Yesiana, R., & Hidayati, I. Y. (2016). Kajian Pengamanan Dan Perlindungan Pantai Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tugu Dan Genuk, Kota Semarang. Jurnal Kelautan Tropis, 19(2), 95–100.

Hidayat, N. (2006). Konstruksi Bangunan Laut Dan Pantai Sebagai Alternatif Perlindungan Daerah Pantai. Jurnal SMARTek, 4(1), 10 – 16.

Ibad, M. I., & Santosa, B. J. (2014). Pemodelan Tsunami Berdasarkan Parameter Mekanisme Sumber Gempa Bumi dari Analisis Waveform Tiga Komponen Gempa Bumi Mentawai 25 Oktober 2010. Jurnal Sains dan Seni ITS, 3(2), 86-91.

Ismail, H., Abd Wahab, A. K., & Alias, N. E. (2012). Determination of Mangrove Forest Performance in Reducing Tsunami Run-up Using Physical Models. Natural hazards, 63(2), 939-963.

Ju, L., Li, P., & hau Yang, J. (2010). Experimental Research on Coefficient of Wave Transmission Through Immersed Vertical Barrier of Open-type Breakwater. Coastal Engineering Proceedings, 1(32), 1-13.

Lan, Y. J. (2020). Mathematical Study on Wave Propagation Through Emergent Vegetation. Water, 12(2), 1-21.

Lekatompessy, S. T. A., & Tutuhatunewa, A. (2010). Kajian Kontruksi Model Peredam Gelombang Dengan Menggunakan Mangrove di Pesisir Lateri-Kota Ambon. ARIKA, 4(1), 51-60.

Naryanto, H. S. (2008). Analisis Potensi Kegempaan Dan Tsunami Di Kawasan Pantai Barat Lampung Kaitannya Dengan Mitigasi Dan Penataan Kawasan. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, 10(2), 71-77.

Nasir, M., Ikhsan, M., & Amir, A. (2018). Estimasi Waktu dan Tinggi Gelombang Tsunami di Lhok Kruet Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Kontruksi, 1(1), 87-95.

Natsir, A. M. M. (2018). Pemodelan Mitigasi Bencana Tsunami Di Pantai Losari. Tesis. Surabaya, Indonesia:

Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Desember.

Nur, A. M. (2010). Gempa bumi, tsunami dan mitigasinya. Jurnal Geografi, 7(1), 66-73.

Nurrochim, D., & Kurniadi, Y. N. (2019). Analisis Model Fisik Revetment Buis Beton. RekaRacana Jurnal Teknil Sipil, 5(1), 106-117.

Pratomo, R. A., & Rudiarto, I. (2013). Permodelan

Tsunami Dan Implikasinya Terhadap Mitigasi

Bencana Di Kota Palu. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9(2), 174-182.

Pribadi, S., Gunawan, I., Nugraha, J., Haryono, T., Susanto, E., Romadon, I., Basri, C., Mustarang, A., Heriyanto. (2018). Merekam Jejak Tsunami Teluk Palu 2018. Laporan Survey Tsunami BMKG. Jakarta, Indonesia: Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika.

Quartel, S., Kroon, A., Augustinus, P. G. E. F., Van Santen, P., & Tri, N. H. (2007). Wave Attenuation in Coastal Mangroves in The Red River Delta, Vietnam. Journal of Asian Earth Sciences, 29(4), 576-584.

Rahmawati, N. I., Santosa, B. J., Setyonegoro, W., & Sunardi, B. (2017). Pemodelan Tsunami Di Sekitar Laut Banda Dan Implikasi Inundasi Di Area Terdampak. Jurnal Sains dan Seni ITS, 6(2), 38-41.

Ramadhani, S. (2011). Kondisi Seismitas Dan Dampaknya Untuk Kota Palu. Journal Teknik Sipil dan Infrastruktur, 1(2), 111-119.

Setyonegoro, W., Sunardi, B., Sulastri, J. N., & Susilanto, P. (2012). Analisis sumber gempa bumi dengan potensi tsunami pada segmen Mentawai. Jurnal Meteorologi dan Geofisika, 13(2), 139-148.

Surendro, B., Yuwono, N., & Darsono, S. (2014).

Transmisi dan Refleksi Gelombang pada Pemecah Gelombang Ambang Rendah Ganda Tumpukan Batu. Media Komunikasi Teknik Sipil, 20(2), 179-187.

Veelen, T. J. V., Fairchild, T. P., Reeve, D. E., &

Karunarathna, H. (2020). Experimental study on vegetation flexibility as control parameter for wave damping and velocity structure. Coastal Engineering, 157, 1-17.

Vo, L, H. P., & Massel, S. R. (2006). Experiments on Wave Motion and Suspended Sediment Concentration at Nang Hai, Can Gio Mangrove Forest, Southern Vietnam. Oceanologia, 48(1), 23-40.

Wu, Y. T., & Hsiao, S. C. (2017). Propagation of Solitary Waves Over Double Submerged Barriers. Water, 9(12), 1-12.

Zikra, M. (2009). Kegiatan Survey Lapangan Untuk Inventarisasi Permasalahan Kerusakan Pesisir Pantai Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jurnal Kelautan, 2(1), 20-26.

© 2022 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 8: 143-154 (2022)

Discussion and feedback