HABITUALISASI SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN KELUARGA

on

80 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 10. No. 2, Juli 2015

HABITUALISASI SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN KELUARGA

Anantawikrama Tungga Atmadja1

1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Surel : anantawikramatunggaatmadja@g.mail.com

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. Lembaga keuangan ini telah menujukkan keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena kemampuannya dalam memadukan tata organisasi modern dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Hal ini ditunjukkan oleh kuatnya struktur pengendalian intern LPD yang ditunjang oleh tata aturan desa pakraman seperti awig-awig dan perarem. Namun perpaduan ini tidak selamanya berhasil. Terdapat pula LPD yang mengalami kebangkrutan karena korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Kondisi ini mengakibatkan munculnya alternatif pemikiran bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendidikan antikorupsi di dalam keluarga. Dengan berefleksi pada kebangkrutan LPD Desa Pakraman Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali artikel ini akan menguraikan gagasan yang menitikberatkan pada upaya pendidikan dalam keluarga untuk menciptakan insan antikorupsi. Hal ini sangat penting mengingat keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi pembentukan manusia berbudi pekerti luhur, termasuk di dalamnya manusia yang berkarakter antikorupsi. Pencapaian sasaran ini membutuhkan model pendidikan, yakni habitualisasi yang dilakukan oleh anak atas bimbingan dan pengawasan orang tuanya.

Kata kunci: Lembaga Perkreditan Desa, kebangkrutan, struktur pengendalian intern, modal sosial, pendidikan antikorupsi

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) is a financial institution owned by villagers in Bali. This financial institutions have showed success in improving the community’s economy for its ability in combining a modern organization and social capital belonged to Balinese. This is demonstrated by the strong internal control structure of LPD supported by villages’ regulations such as awig awig and perarem. However, this unification is not always successful. There is also an LPD which went bankrupt due to corruption by its management. This condition resulted the emergence of alternative thought that fighting corruption should be done through anti-corruption education in the family. By reflecting on the bankruptcy of LPD Desa Pakraman Bontihing, Kubutambahan district, Buleleng, Bali, this article will outline the ideas that focus on educational efforts in the family to create an anti-corruption generation. This is very important because the family is the first and main center of education for the establishment of noble characters, including the character of anti-corruption. Achievement of this goal requires a model of education, such as habitualization conducted by the children with the guidance and supervision of their parents.

Keywords: Lembaga Perkreditan Desa, bankruptcy, internal control structure, social capital, anticorruption education

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman, LPD memiliki tujuan utama untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPD melaksanakan berbagai usaha, seperti menerima simpanan dari warga masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa, penyertaan modal serta menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan (Atmadja, 2001).

Data empirik menunjukkan bahwa peranan LPD dalam mewujudkan kesejahteraan warga desa atau krama desa dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat pada kajian akademik yang membahas kemampuan LPD dalam memberikan dana ritual bagi masyarakat, bantuan kepada krama yang sakit, dana beasiswa, dll (Atmadja, dkk, 2009). Selain kajian yang bersifat akademis, berbagai liputan di media massa juga menunjukkan kondisi yang senada. Bahkan, di Bali ada sebuah majalah, yakni Majalah Gumi Bali Sarad, di mana dalam setiap terbitannya senantiasa menghadirkan liputan mengenai LPD yang berhasil (Majalah Gumi Bali Sarad , Nomor 70 Pebruari 2006; Majalah Gumi Bali Sarad, Nomor 73 Maret 2006; Majalah Gumi Bali Sarad Nomor 85 Agustus 2007).

Keberhasilan LPD tidak dapat dipisahkan dari kemampuan lembaga ini dalam menyertakan modal sosial dalam struktur pengendalian internnya (Atmadja, 2006). Modal sosial ini berupa nilai dan norma, yang dimiliki oleh krama desa pakraman (masyarakat desa adat) yang tertuang dalam tata aturan berbentuk awig-awig (undang-undang yang dimiliki oleh desa adat) maupun perarem (hasil keputusan rapat desa adat). Melalui keberadaan awig-awig dan perarem ini masyarakat yang berinteraksi dengan LPD akan senantiasa mengikuti tata aturan yang ditetapkan oleh LPD karena jika mereka bertindak sebaliknya akan dikenakan sanksi adat yang dapat berupa denda, kesepekang (tidak diajak berkomunikasi oleh warga lain), hingga diusir dari desa pakraman yang bersangkutan. Ketaatan krama dalam memenuhi tata aturan LPD ini pada

akhirnya akan berimplikasi pada penguatan struktur pengendalian intern LPD yang bersangkutan (Atmadja, 2006).

Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi di Desa Pakraman Bontihing, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, Bali, yakni LPD-nya bangkrut. Kebangkrutan ini disebabkan adanya penyelewengan modal finansial oleh pengurus LPD dan tingginya kredit macet (Atmadja, 2012). Pengurus melakukan penyelewengan modal finansial dengan mengeluarkan kredit fiktif dan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan kepada pengurus tanpa pencatatan. Kredit yang diberikan tanpa melakukan pencatatan ini pada akhirnya yang banyak menjadi kredit macet dan menyebabkan kerugian bagi LPD. Kondisi menjadi bertambah buruk ketika krama desa lain yang memiliki utang di LPD mengetahui bahwa sebagian orang mendapat kredit dengan tanpa prosedur baku dan menjadi kredit macet. Sebagian dari krama tersebut melakukan protes dengan tidak melunasi utang mereka kepada LPD. Pada akhirnya, penyimpangan oleh pengurus maupun nasabah LPD ini mengakibatkan LPD Desa Pakraman Bontihing terperosok dalam jurang kebangkrutan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur pengendalian intern akuntansi yang diperkuat oleh nilai dan norma yang hidup dimasyarakat dapat menemui kegagalan dalam mencegah terjadinya korupsi di LPD (Atmadja, 2012). Kegagalan struktur pengendalian intern yang diperkuat oleh modal sosial ini menunjukkan pentingnya suatu alternatif guna mengatasi masalah korupsi yang menimpa LPD. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pendidikan yang mengarahkan manusia kepada kejujuran pada lingkungan keluarga atau secara etik bisa disebut pendidikan atikorupsi.

Gagasan seperti ini tidak saja sangat menarik, tetapi juga sangat penting sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Dengan belajar pada kebangkrutan LPD Desa Pakraman Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, artikel ini mencoba membahas gagasan tersebut dengan memfokuskan diri pada dua masalah, yakni: pertama, apakah keluarga bisa berfungsi bagi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi?. Kedua, bagaimana langkah-langkah pendidikan antikorupsi pada lingkungan keluarga? Melalui pembahasan kedua masalah ini diharapkan tumbuh kesadaran

budaya di kalangan warga masyarakat tentang betapa pentingnya fungsi keluarga guna mewujudkan manusia yang antikorupsi. Bahkan bersamaan dengan itu maka suatu keluarga diharapkan terdorong untuk menerapkan pendidikan antikorupsi sehingga pemberantasan korupsi tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum dan atau negara, tetapi melibatkan pula warga masyarakat sehingga peluang keberhasilannya menjadi lebih besar.

Kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji kedua masalah ini adalah teori fungsionalisme struktural imperatif. Teori ini berasumsi bahwa keluarga sebagai lembaga primer memiliki aneka fungsi antara lain fungsi pendidikan. Penyelenggaraan fungsi ini melibatkan aneka aktor dengan status dan peran berbeda, namun berkomplenter guna mewujudkan tujuan, yakni membentuk manusia bermoral guna menjamin terpenuhinya kebutuhan sistem organisme sosial, yakni masyarakat yang integratif. Kondisi ini bisa diwujudkan jika masyarakat terbebas dari berbagai bentuk penyakit masyarakat (Craib, 1986; Ritzer, 2012; Zeitlen, 1995; Turner dan Maryanski, 2011).

PEMBAHASAN

Korupsi merupakan kosakata yang sangat populer dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dewasa ini. Hal ini ditunjukkan dengan dimuatnya berbagai berita tentang korupsi di hampir semua media massa. Istilah korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption atau corruptus yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Korupsi bisa pula dilihat secara terminologis, yakni penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi (Bayley, 1985). Namun, apapun makna korupsi, baik secara etimologis maupun terminologis intinya sama, yakni korupsi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kenyataan ini, pemberantasan korupsi tidak saja menjadi kewajiban negara, tetapi juga kewajiban warga negara. Keterlibatan warga negara harus terus digalakkan melalui aneka alternatif tindakan antara lain berwujud penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada lingkungan keluarga.

Keluarga sebagai pusat pendidikan antikorupsi

Keluarga batih atau kuren merupakan unit sosial terkecil pada desa pakraman. Kuren memiliki

beberapa fungsi antara lain adalah fungsi pendidikan atau sosialisasi bahkan merupakan agen sosialisasi yang utama dan pertama bagi umat manusia (Sunarto, 2000). Dengan adanya kenyataan ini maka harapan penyelenggaraan pendidikan korupsi pada lingkungan keluarga sangat tepat.

Fungsi keluarga sebagai agen pendidikan antikorupsi menjadi lebih kuat, mengingat bahwa hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga, yakni berbentuk hubungan kekuasaan (Atmadja, 2010, 2010a). Hal ini sangat penting, mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan mutlak memerlukan hubungan kekuasaan. Dengan mengacu kepada Gramsci (2000, 2001) hubungan kekuasaan dalam keluarga bisa dilakukan secara dominatif atau secara hegemonik. Pembatasan secara dominatif berarti orang tua memakai kekuasaan secara telanjang antara lain berwujud sanksi fisikal dalam mendidik anaknya. Sedangkan pengggunaan kekuasaan secara hegemonik berwujud pemakaian kekuasaan secara tersembunyi dalam mendidik anaknya, antara lain berbentuk bujukan yang dilegitimasi dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Misalnya, orang tua mengarahkan anaknya agar mematuhinya, dengan dalil jika tidak, maka anak akan tulah yang disimbolisasikan dengan manusia yang berjalan terbalik, kepala di bawah dan kakinya berada di atas.

Dalam kesehariannya, anak-anak secara meruang dan mewaktu lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga daripada lingkungan agen pendidikan lain, misalnya sekolah. Gejala ini menandakan jika keluarga bisa berperan optimal dalam penyelenggarakan pendidikan anti korupsi maka hasilnya tentu sangat baik jika dibandingkan dengan peran yang dimainkan oleh agen pendidikan lainnya.

Pendidikan antikorupsi sebagai suatu sistem

Pendidikan antikorupsi pada lingkungan keluarga dapat dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan beberapa komponen dalam keluarga melibatkan dua aktor, yakni anak sebagai peserta didik dan orang tua sebagai guru atau dalam agama Hindu disebut guru rupaka. Guru rupaka berkewajiban membesarkan anaknya secara ketubuhan dan kerohanian. Pencapaian sasaran ini sangat penting, mengingat bahwa secara substansial manusia adalah tubuh dan meroh atau roh yang menubuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Atmadja dan Atmadja, 2014).

Dengan adanya kenyataan ini maka kebahagian hidup manusia tidak hanya karena terpenuhinya kebutuhan fisikal ketubuhan berupa makanan, pakaian, perumahan, dan lain-lain, tetapi bergantung pula pada pemenuhan kebutuhan rohaniah menyangkut nilai-nilai, norma-norma dan spiritualitas yang pada masyarakat Timur disamakan dengan agama. Kondisi ini dapat dilihat pada pelaksanaan ritual di Bali yang penyelenggaraannya dilakukan dengan meriah. Kebutuhan

manusia akan sistem nilai sangat penting dalam konteks pencarian asas moralitas sehingga manusia sebagai individu dalam masyarakat dan masyarakat dalam individu bisa berdialeka guna mewujudkan tatanan yang harmonis (Samuel, 2012 Craib, 1986; Ritzer, 2012; Zeitlen, 1984; Turner dan Maryanski, 2011).

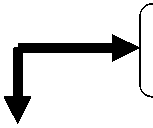

Bagaimana orangtua dapat memberikan nilai-nilai, normas dan spiritualitas yang berdimensi antikorupsi dapat digambarkan pada bagan 1 berikut ini.

Penguatan melalui agama dan contoh-contoh di TV, koran, dll.

Anak sebagai peserta didik

Orangtua sebagai pendidik

Tujuan mewujudkan manusia sattwa, yakni antikorupsi dalam pikiran, perkataan, ucapan dan tindakan sosial

Langkah-langkah sistem pendidikan antikorupsi :

-

• Internalisasi, objektivisasi, eksternalisai, dan legitimasi

-

• Pemodelan dalam kehidupan sehari-hari

-

• Pendisiplinan tubuh dan jiwa lewat kontrol sosial

-

• Terbentuk habitualisasi atau

pembiasaan

Gambar 1. Sistem pendidikan korupsi beserta langkah-langkahnya

Sumber : Data diolah, 2014

Pencapaian manusia yang taat pada asas moralitas tidaklah mudah. Sebab, manusia tunduk pada hukum rwa bhineda, yakni baik-buruk atau benar-salah. Dengan mengacu kepada filsafat pendidikan Hindu bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan hakikat manusia, yakni secara psikogenetik dalam tubuhnya selalu bermuatan Tri Guna, yaitu sattwa, rajas dan tamas (Atmadja, 2012). Simbolisasi Tri Guna adalah Wibisana (sattwa), Rahwana (rajas) dan Kumbakarna (tamas). Jika simbolisasi ini dikaitkan dengan rwa bhineda bisa

dikaitkan tokoh Yudistira atau partai pandawa (sattwa) dan Duryodana atau partai Korawa (rajas). Penguasaan Wibisana atau Yudistira terhadap diri manusia mengakibatkan manusia akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan (sattwa). Sebaliknya, jika Rahwana atau Duryodana yang berkuasa atas manusia maka terbentuk manusia yang serakah sehingga membenarkan segala cara guna mewujudkan tujuannya (tamas) (Atmadja, 2010, 2010a; Atmadja, 2012). Dengan demikian, dilihat dari aspek psikogenetik, maka koruptor adalah orang

yang patuh kepada Duryodana atau Rahwana, bukan kepada Yudisitra atau Wibisana.

Bertolak dari gagasan itu maka seperti terlihat pada Gambar 1 pendidikan antikorupsi dapat dipandang sebagai proses sattwa-sasi, Yudistira-isasi atau Wibisana-isasi sehingga karakter Duryodana atau Rahwana yang merupakan simbolisasi keserakahan pada diri manusia bisa ditekan secara optimal. Gagasan ini bisa diterima, sebab bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa koruptor bukan orang miskin, tetapi orang kaya (Arifin, 2013). Kenyataan ini menandakan bahwa keserakahan merupakan faktor penting bagi kemunculan korupsi dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi sosial, budaya, politik dan hukum. Dengan demikian perang melawan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pada penegakan hukum, tetapi harus pula disertai dengan penanaman karakter ke-sattwa-an pada diri manusia sehingga dorongan internal untuk menjadi koruptor ternetralisir. Pencapaian sasaran ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan membutuhkan suatu proses yang terencana dan bersifat sistemik, yakni melalui pendidikan antikorupsi pada lingkungan keluarga.

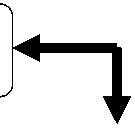

Dharma

Kebijakan (Sattwa)

Yudistira

Wibisana

Partai kanan (wong tengen)

Kesederhanaan

Mengendalikan hasrat Mengendalikan diri Nilai guna Jujur Menjadi diri sendiri Kerja keras Pencapaian tujuan taat asas

Paparan ini merupakan rangkaian konsep oposisi biner yang payung besarnya adalah dharma atau kebajikan (sifat-sifat sattwa). Simbolisasi dari dharma dalam epos Mahabharata dan Ramayana adalah partai Pandawa, Yudistira dan Wibisana atau dalam dunia pewayangan disebut partai kanan (wong tengen). Payung besar karakter dharma dijabarkan dalam aneka bentuk sikap dan tindakan, misalnya mengembangkan pola hidup sederhana, mampu

Sunarto (2000) menunjukkan bahwa keluarga hanya merupakan salah satu agen pendidikan dalam masyarakat. Adapun agen pendidikan lainnya adalah sekolah, masyarakat dan media massa. Karena itu, keberhasilan keluarga melembagakan tindakan antikorupsi terkait dengan lembaga lainnya. Bahkan, mengingat bahwa hubungan antara berbagai agen pendidikan tersebut sangat erat, misalnya TV menyatu dengan setiap keluarga, maka dapat dipastikan bahwa keberhasilan keluarga dalam melembagakan tindakan antikorupsi lewat pendidikan mutlak membutuhkan kerja sama secara bersinergi dengan lembaga lainnya.

Pendidikan antikorupsi berpayung dharma memperkuat sattwa

Pendidikan antikorupsi sebagai proses sattwa-isasi atau Yudistira-isasi pada dasarnya identik dengan pendidikan karakter. Artinya, melalui proses sattwa-isasi orang tua menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut bisa digambarkan dalam bentuk hubungan beroposisi biner, dualisme kultural atau di Bali disebut rwa bhineda. Hal ini dapat dicermati pada jabaran sebagai berikut.

Adharma

Ketidakbijakan (Rajas)

Duryudana

Rahwana

Partai kiri (wong kiwo)

Kemewahan

Melepaskan hasrat

Tidak mampu mengendalikan diri

Nilai simbolik

Ketidakjujuran

Menjadi orang lain

Tidak suka kerja keras

Pencapaian tujuaan tidak taat asas

mengendalikan hasrat dan diri sendiri, pola konsumsi menekankan pada nilai guna, ingin menjadi diri sendiri, berpegang pada kejujuran, kerja keras, pencapaian tujuan taat pada asas moralitas, dll. Sebaliknya, lajur kanan memuat payung besar, yakni adharma atau ketidakbajikan (sifat-sifat tamas) yang disimbolkan dengan partai Pandawa, tokoh Duryadana dan berbagai karakter yang menyertainya. Karakter payung besar adharma harus dihindarkan,

baik karena berlawanan dengan dharma maupun karena menimbukan disharmoni pada individu dan masyarakat.

Dengan berpegang pada gagasan ini dapat dikemukakan bahwa pendidikan antikorupsi diarahkan pada pembentukan manusia berkarakter ideal, yakni menjunjung tinggi dharma sebagai payung besarnya, lalu diikuti dengan berbagai karakter lainnya. Karakter ideal ini penting mengingat pendapat Arifin (2013) yang menyatakan bahwa koruptor di Indonesia adalah pejabat yang penghasilannya lebih dari cukup sehingga mereka tergolong pada kelas atas.

Kenyataan ini menandakan bahwa penyebab korupsi adalah manusia berpegang pada payung besar karakter tidak ideal yakni adharma dan jabarannya. Mereka adalah orang kaya yang mengalami kehampaan moral (Arifin, 2013). Akibatnya, manusia dengan mudah mengembangbiakkan keserahakan sehingga kemunculan korupsi tidak terhindarkan, bahkan menjadi budaya dalam bernegara. Pendek kata, substansi pendidikan antikorupsi di keluarga adalah menanamkan payung besar nilai-nilai dharma guna mengalahkan nilai-nilai adharma atau kehampaan moral sehingga korupsi menjadi terminimalisir.

Korupsi tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan modal kuasa pada seseorang karena jabatannya dalam struktur birokrasi pemerintahan (Lubis, 1985; Brasz, 1985; Jaspan, 1985; Tilman, 1985; Bayley, 1985; Onghokham, 1985). Dalam konteks ini korupsi dan tindakan lain yang berkaitan dengannya yang lazim disebut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kebanyakan dilakukan oleh pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kenyataan ini maka meminjam gagasan Lubis (1985) bahwa pendidikan korupsi di dalam keluarga harus disertai dengan penanaman nilai-nilai budaya tertentu antara lain, pertama, membiasakan anak untuk membedakan antara milik pribadi dan milik umum. Kedua, membiasakan anak untuk membedakan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ketiga, membiasakan anak untuk menempatkan solidaritas sosial secara baik dan benar. Hal ini sangat penting mengingat bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat – siapa tahu anak kita kelak ada yang menjadi pejabat – disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menerapkan nilai-nilai budaya tersebut secara baik dan benar dalam kehidupan bernegara.

Habitualisasi sebagai model pendidikan antikorupsi

Keberhasilan pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga bergantung pada sejauh mana anak-anak mampu membiasakan nilai-nilai yang dipayungi oleh dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian sasaran ini membutuhkan model pendidikan yang mengarah kepada habitualisasi atau pembiasaan. Model pendidikan ini memerlukan langkah-langkah sistematis. Dengan meminjam gagasan Berger (1966) dan Samuel (2012) langkah-langkah model pendidikan yang bercorak habitualisasi adalah sebagai berikut.

Pertama, internalisasi, objektivisasi, eksternalisai, dan legitimasi. Artinya, nilai-nilai dan atau tindakan ideal yang ingin ditanamkan harus diinternalisasi ke dalam diri sang anak sebagai peserta didik. Dengan cara ini nilai-nilai tersebut tidak saja menyatu dengan anak, tetapi juga mengalami objektivasi, yakni sebagai fakta sosial yang secara berdialektika mempedomani tindakan manusia lewat eksternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni berwujud sikap dan tindakan antikorupsi. Penanaman nilai-nilai ini memerlukan legitimasi, yakni penjelasaan tentang apa makna nilai-nilai tersebut dan mengapa harus diinternalisasikan lewat pendidikan antikorupsi. Pemahaman sangat penting, karena tindakan manusia pada dasarnya merupakan representasi dari pemahaman mereka terhadap suatu realitas sosial (Thompson, 2005; Poespoprodjo, 2004; Bleicher, 2003).

Kedua, pemodelan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang ditamankan, misalnya kejujuran sebagai nilai utama dalam pendidikan karakter (Koesomo, 2009; Wacik, 2011; Zubaidi, 2011 Prayitno dan Manullang, 2011; Sulhan, 2010) tidak saja diomongkan, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemodelan sangat penting, sebab melalui contoh anak tidak saja bisa melihat pengaktualisasian nilai-nilai yang bersifat abstrak, tetapi bisa pula menghayatinya. Untuk itu orang tua harus konsisten menyatukan pikiran, ucapan dan tindakan sehingga pemodelan tidak mengarah kepada permainan drama.

Ketiga, pendisiplinan tubuh dan jiwa lewat kontrol sosial. Nilai-nilai yang ditanamkan, selain dicontohkan, harus pula disertai dengan pendisiplinan tubuh dan jiwa sehingga anak menjadi taat asas. Pendisiplinan bertalian dengan kontrol sosial dan sanksi. Anak harus diawasi agar konsisten

dengan nilai-nilai yang ditanamkan lewat pendidikan antikorupsi dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Jika terjadi penyimpangan maka orang tua mengenakan sanksi sosial negatif, misalnya hukuman, mulai dari teguran sampai kepada hukuman fisik yang bersifat mendidik. Sebaliknya, jika anak bertindak taat asas maka sanksi sosial positif bisa diberikan, misalnya berbentuk pujian, pemberian hadiah, dll.

Keempat, habitualisasi atau pembiasaan. Langkah-langkah dalam pendidikan antikorupsi pada lingkungan keluarga seperti dipaparkan di atas berujung pada habitualisasi atau pembiasaan pada peserta didik. Artinya, apa pun tindakan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua maka sasarannya adalah menjadikan nilai-nilai ideal antikorupsi dan model-model tindakan sosial yang menyertainya menjadi kebiasaan yang terinternalisasi pada pikiran atau jiwa sang anak. Internalisasi sangat penting mengingat gagasan paradigma konstruktivisme bahwa pengetahuan dalam pikiran mengontruksi tindakan manusia. Manusia adalah kostruktor tindakan berdasarkan kognisi yang tersimpan di dalam pikirannya (Salam, 2012). Pengetahuan yang direpresentasikan dalam tindakan sosial dan dipraktikkan secara berulang-ulang menghasikan kebiasaan. Kebiasaan bisa melahirkan dorongan internal untuk melaksanakan suatu tindakan sosial atas perintah alam bawah sadar sehingga bersifat otomatikal. Berkenaan dengan itu jika sesuatu kebiasaan yang terkait dengan nilai-nilai antikorupsi tidak dilakukan maka anak akan merasakan kekurangan dalam siklus hidupnya.

Langkah-langkah pendidikan antikorupsi dalam konteks habitualisasi tidak bisa dilepaskan dari metode pembelajaran. Prinsip dasar motode pembelajaran Participatory Learning and Action (PLA) bisa diterapkan dalam pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga. Alasannya, PLA tidak berwujud kegiatan mengajar tetapi membelajarkan sesuatu yang bersifat praksis, yakni teori dan praktik merupakan satu kesatuan (Lembaga Penelitian Smeru Research Institute, 2009). Karena itu, orang tua sebagai pendidik yang membelajarkan anaknya, tidak menyekokinya dengan nasehat-nasehat sehingga menimbulkan model pembelajaran gaya bank, tetapi yang lebih penting, terjadi proses belajar secara dialogis dan kritis, dengan penekanan pada aspek praksis, yakni pengetahuan yang diberikan mengalami eksternalisasi ke arah kebiasaan yang dapat diterapkan secara otomatikan untuk melakukan perubahan ke arah masyarakat yang tidak membudayakan korupsi.

Penguatan melalui agama dan contoh-contoh nyata

Nilai-nilai antikorupsi ditanamkan dalam pendidikan antikorupsi perlu diperkuat dengan ajaran agama. Penguatan ini penting karena agama merupakan kebenaran mutlak dan finalis (Atmadja dan Atmadja, 2014). Misalnya, jika orang tua menginternalisasikan nilai bahwa korupsi adalah perbuatan jahat, maka sudut pandangnya tidak saja hukum dan sosiologis, tetapi dikaitkan pula dengan agama. Dalam konteks ini korupsi adalah tindakan jahat, tidak semata-mata karena melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai ajaran agama. Sebab, agama secara tegas menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan jahat. Akibat korupsi bisa dikaitkan dengan hukum karma phala. Koruptor bisa saja tampak hidup senang, namun sesuai dengan hukum karma phala, maka cepat atau lambat dia pasti memetik buah perbuatannya, misalnya berbentuk sanksi hukum. Bahkan menurut agama Hindu, phala suatu perbuatan bisa pula dinikmati setelah yang bersangkutan lahir kembali sebagaimana yang dicontohkan terjadi pada kisah Bisma dengan Srikandi dalam Mahabaratha (Darmayasa, 2012).

Penguatan bisa pula dilakukan dengan cara mengacu kepada kasus-kasus korupsi pada tayangan TV. Anak diajak mengambil pelajaran dari kasus tersebut, tidak hanya secara kognisi, tetapi menghayatinya secara empatik. Anak diajak berimajinasi, yakni menempatkan dirinya sebagai orang yang dihukum karena korupsi. Dengan cara ini mereka diharapkan merasakan bahwa betapa sedih dan memalukannya atau bahkan betapa menderitanya sesorang yang dikurung dalam penjara karena korupsi. Hal ini secara mudah bisa dilakukan mengingat bahwa kuren hampir seluruhnya memiliki TV. Berkenaan dengan itu maka yang dibutuhkan adalah bagaimana mengajak orang tua untuk memanfaatkan TV sebagai media pendidikan, tidak hanya sebagai media hiburan. Pendek kata, melalui penguatan diharapkan anak-anak lebih kuat keyakinannya bahwa tindakan antikorupsi merupakan pilihan tepat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi

memerlukan pendekatan lainnya, yakni pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bisa berlangsung di keluarga, sebab keluarga adalah agen pendidikan utama dan pertama. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui internalisasi, objektivisasi, eksternalisasi, dan legitimasi; pemodelan; pendisiplinan tubuh dan jiwa lewat kontrol sosial; dan berujung pada habitualisasi antikorupsi.

Metode pembelajaranya adalah PLA yang menekankan pada kegiatan membelajarkan, bukan kegiatan belajar. Pembentukan kebiasaan antikorupsi memerlukan penguatan ajaran agama sebagai kebenaran mutlak, finalis dan memberikan makna bagi kehidupan manusia, ditambah dengan contoh-contoh kasus korupsi yang dihayati secara empatik. Dengan cara ini maka penamanan nilai-nilai anti antikorupsi melalui habitualisasi memiliki legitimasi yang kuat.

Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan negara. Karena itu, perang terhadap korupsi tidak saja menjadi tanggung jawab penegak hukum dan negara, tetapi juga tanggung jawab warga negara. Untuk itu, setiap keluarga bisa menyelenggarakan pendidikan antikorupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang pendidikan. Namun pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan dalam sistem pendidikan keluarga ini memiliki keterbatasan yakni tidak dapat bermanfaat dalam kurun waktu yang pendek. Manfaat pendidikan yang berperspektif antikorupsi ini akan terasa manfaatnya jika anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengembangkan pendidikan antikorupsi dewasa. Walaupun hasilnya tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek, namun pendidikan antikorupsi sebagai pembudayaan tetap penting karena mampu meletakkan dasar-dasar karakter yang anti terhadap korupsi pada anak-anak sebagai modal insani bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara.

REFERENSI

Arifin, S. 2013. “Gejala Kehampaan Moral”. Jawa Pos, Jumat, 29 April 2013. Halaman: 4.

Atmadja, A. T. 2001. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Provisi dan Komisi Kredit pada LPD Desa Pakraman Penglatan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. (Skripsi yang tidak diterbitkan pada

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar).

Atmadja, A. T. 2006. Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus pada Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali). (Tesis Magiter yang Tidak Diterbitkan pada Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya).

Atmadja, A. T. 2012. “Accounting Fraud: Background and Its Prevention On The Perspective of Hindu Psychogenetics”. Makalah. Disampaikan pada The Fourth UB Interntional Consortium on Accounting yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 20-24 November 2012.

Atmadja, A. T. 2012. Kajian Kritis Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Bontihing Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali. Disertasi yang tidak diterbitkan pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya.

Atmadja, N. B., A.T. Atmadja, dan N.M. A. Widiastini. 2009. Penyertaan Modal Sosial dalam Pengembangan Pariwisata dan Implikasinya terhadap Desa-desa pada Kawasan Wisata Ubud, Gianyar, Bali. Laporan penelitian hibah penelitian strategis nasional yang diterbitkan pada Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha.

Atmadja, N.B. 2010. Ajeg Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi. Yogyakarta: LKiS.

Atmadja, N.B. 2010a. Genealogi Keruntuhan Majapahit Islamisasi, Toleransi dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atmadja, N.B dan Atmadja, A.T. 2014. Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Proses dan Proses. Denpasar: Pustaka Larasan.

Bayley, D. H. 1985. “Akibat-akibat Korupsi pada Bangsa-bangsa yang Sedang Berkembang”. Dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.) Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: 83-110.

Berger, P.L dan Th. Luckmann. 1966. The Social Contruction of Reality. United State: Anchor Books.

Bleicher, J. 2003. Hermenutika Kontemporer Hermeneutika sebagai Metode, Filsafat, dan Kritik. [Penerjemah: Ahmad Norma Permata]. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Brazz, H. A. 1985. “Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi”. Dalam M. Lubis dan J. C. Scott (ed). Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: 1-24.

Covarrubias, M. 1972. Island of Bali. Oxford University Press.

Craib, I. 1986. Teori-teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas. [Penerjemah: Paul S. Baut dan T. Effendi]. Jakarta: CV. Rajawali.

Darmayasa. 2012. Bhagiwadgita (Nyanyian Tuhan). Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam.

Gramsci, A. 2000. Sejarah dan Budaya. [Penerjemah: I. Puspitorini, dkk.]. Surabaya: Pustaka Promethea.

Gramsci, A. 2001. Catatan-catatan Politik. [Penerjemah: G.R. Wahyudi, dkk.]. Surabaya: Pustaka Promethea.

Jaspan, M. 1985. “Toleransi dan Penolakan atas Hambatan Budaya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kasus Sumatera Selatan”. Dalam M. Lubis dan J. C. Scott (ed). Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: 26-55.

Koesoemo, D. 2009. Pendidik Karakter di Zaman Keblinger Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter. Jakarta: Grasindo.

Lembaga penelitian “Smeru” Reseach Institute.(23 April 2013). Membelajarkan dan Memberdayakan Masyarakat”. Diunduh pada: http://www.smeru.or.id/report/training/ menjembatani_penelitian_dan_kebijakan/ untuk_cso/file/3554.pdf

Lubis, A dan D. G. Adian. 2011. Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan dari David Hume sampai Thomas Kuhn. Jakarta: Koekoesan.

Lubis, M. (1985). “Pengantar”. Dalam M. Lubis dan J. C. Scott (ed). Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: ix-xix.

Onghokham. 1985. “Tradisi dan Korupsi”. Dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed.) Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: 115-135.

Prayitno dan B. Manullang. 2011. Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta: Grasindo.

Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. [Penerjemah: Saut Pasaribu, dkk]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salam, M. 2011. Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial. Makasar: Masagena.

Samuel, H. 2012. Peter L. Berger Sebuah Pengantar Ringkas. Depok: Kepik.

Sulhan, N. 2010. Pendidikan Berbasis Karakter Sinergi antara Sekolah dan Rumah dalam Membentuk Karakter Anak. Surabaya: Jaringpena.

Sunarto, K. 2000. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Sarad Majalah Gumi Bali No. 70 Februari 2006.

Halaman: 34-35

Sarad Majalah Gumi Bali No.73 Mei 2006.

Halaman: 34-35

Sarad Majalah Gumi Bali No. 85 Mei 2007.

Halaman: 34-35

Thompson, J. B. 2005. Filsafat Bahasa dan Hermeneutik untuk Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.

Tilman, R. O. 1985. “Timbulnya Birokrasi Pasar Gelap”. Dalam M. Lubis dan J. C. Scott (ed). Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES. Halaman: 59-78.

Turner, J H. dan A. Maryanski. 2010. Fungsionalisme. [Penerjemah: Anwar Effendi, dkk]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wacik, J. 2011. Duapuluh Empat Karakter Modal Membangun Bangsa Menurut Jero Wacik. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Zeitlin, I. M. 1995. Memahami Kembali Sosiologi Kritik terhadap Sosiologi Kontemporer. [Penerjemah: Tim Penerjemah]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Zubaidi. 2011. Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Discussion and feedback