Diagnosis dan Tatalaksana Ruptur Tendon Achilles

on

ARTIKEL TINJAUAN PUSTAKA

Essence of Scientific Medical Journal (2021), Volume 19, Number 1:6-9

P-ISSN.1979-0147, E-ISSN. 2655-6472

TINJAUAN PUSTAKA

DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA RUPTUR TENDON ACHILLES

Gusti Ngurah P Pradnya Wisnu1

ABSTRAK

Pendahuluan: Tendon Achilles mengalami tekanan terus-menerus sehingga beresiko mengalami ruptur. Ruptur tendon Achilles banyak terjadi pada pegiat olahraga, baik olahraga rekreasioal maupun professional. Keadaan ini sering mengalami misdiagnosis, padahal keterlambatan pengobatan dapat menyebabkan prognosis yang lebih buruk.

Isi: Pasien dengan ruptur tendon Achilles biasanya datang dengan keluhan merasakan adanya rasa nyeri tajam tiba-tiba yang disertai suara meletup pada tungkai bawahnya. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya celah pada tendon Achilles, hematoma, pembengkakan, dan kesulitan melakukan plantar fleksi. Untuk memastikan diagnosis klinis, dapat dilakukan pemeriksaan fisik tambahan berupa berupa tes Thompson dan tes Matles. Pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi atau MRI tidak perlu dilakukan apabila diagnosis ruptur tendon Achilles dari pemeriksaan klinis sudah jelas. Pasien sebaiknya segera dirujuk ke dokter bedah ortopedi untuk mendapatkan tatalaksana lebih lanjut yang sesuai. Manajemen yang dapat dilakukan berupa manajemen operatif dan non-operatif, tergantung pada komorbiditas, tujuan, dan preferensi pasien.

Simpulan: Diagnosis awal ruptur tendon Achilles harus dilakukan dengan benar sehingga pasien dapat segera dirujuk ke dokter bedah ortopedi untuk mendapatkan tatalaksana yang sesuai agar prognosis pasien baik.

Kata Kunci: diagnosis, tatalaksana, ruptur tendon Achilles

ABSTRACT

Introduction: The Achilles tendon endures continuous stress that increases the risk of rupture. The Achilles tendon rupture often happens to those participating in sports, either recreationally or professionally. It is often misdiagnosed on initial presentation even though delay in treatment can lead to a worse prognosis.

Discussion: Patients with Achilles tendon rupture usually present with acute sharp in their lower limb accompanied by a popping sound. On physical examination, there may be a gap in the Achilles tendon either on inspection or palpation, hematoma, swelling, and weak plantarflexion of the ankle. To confirm the clinical diagnosis, several additional physical examination can be done such as Thompson test and Matles test. Diagnostic imaging in the form of ultrasonography or MRI is usually unnecessary if the clinical diagnosis is clear. The patient should be referred as soon as possible to an orthopaedic surgeon for further treatment. The treatment may be surgical or non-surgical, depending on comorbidities, goals, and preferences of the patient.

Conclusion: The initial diagnosis of Achilles tendon rupture should be done correctly and the patients should be referred to an orthopaedic surgeon immediately to get the appropriate treatment for better prognosis.

1Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Keywords: Achilles tendon rupture, diagnosis, treatment

PENDAHULUAN

Tendon Achilles atau tendo calcaneus merupakan tendon paling kuat pada tubuh manusia. Meskipun kuat, tendon ini mengalami tekanan terus-menerus sehingga berisiko mengalami ruptur ketika berlari, melompat, maupun akselerasi atau deselerasi mendadak.[1] Ruptur tendon Achilles paling banyak terjadi pada pegiat olahraga, baik olahraga rekreasioal maupun professional.[2] Meskipun keadaan ini dapat didiagnosis secara klinis dengan mudah, hingga 20-25% kasus ruptur tendon Achilles mengalami misdiagnosis saat presentasi awal.[3] Padahal, keterlambatan pengobatan dapat menyebabkan hasil akhir yang lebih buruk dan membutuhkan manajemen operatif yang lebih rumit yang memiliki risiko komplikasi lebih tinggi.[4,5]

PEMBAHASAN

Anatomi Tendon Achilles

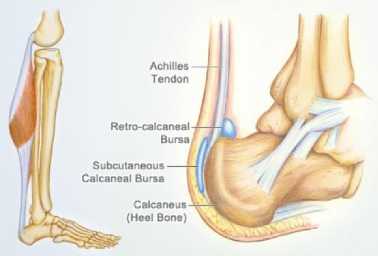

Tendo calcaneus, atau lebih dikenal sebagai tendon Achilles terletak di bagian belakang tungkai bawah. Tendon dengan panjang 15 cm ini menghubungkan musculus soleus dan musculus gastrocnemius ke tempat insersinya di tuberositas calcaneus os calcaneus. Tendon Achilles memungkinkan terjadinya gerakan plantarfleksi kaki pada pergelangan kaki. Tendon ini tersusun makin kebawah makin memutar hingga 90º sehingga serat-serat yang disumbang oleh m. gastrocnemius

melekat di bagian medial tuberositas calcaneus sementara serat-serat yang disumbang oleh m. soleus melekat di bagian lateral tuberositas calcaneus. Susunan ini memungkinkan tendo Achilles mengalami pemanjangan dan pemendekan elastis serta memfasilitasi penyimpanan dan pelepasan energi saat terjadi pergerakan.[6] Bursa calcaneus subkutan, yang terletak di antara kulit dan tendon Achillis, memungkinkan kulit di atas tendon bergerak bebas. Selain itu, bursa yang terletak terletak di antara tendon Achillis dan os calcaneus memungkinkan tendon ini bergeser dengan bebas di atas tulang. Vaskularisasi tendon Achilles dipasok oleh arteria tibialis posterior dan arteria peronea. Pasokan darah ke bagian tengah tendon ini relatif buruk. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa bagian tengah tendon Achilles relatif sering mengalami masalah.[7]

Gambar 1. Anatomi Tendon Achilles[8]

Ruptur Tendon Achilles

Ruptur tendon Achilles merupakan ruptur tendon yang paling umum terjadi pada ekstremitas bawah. Gangguan ini paling sering terjadi dalam olahraga yang membutuhkan gerakan mendorong kaki secara tiba-tiba seperti squash, badminton, sepakbola, tenis, netball. Pasien biasanya akan merasa adanya sensasi robek atau terdapat suara meletus di belakang tumit. Tak jarang pasien akan melihat keselilingnya karena mengira ada yang memukul keras belakang tumitnya.[1]

Insidensi ruptur tendon Achilles bervariasi dalam literatur. Laporan studi terbaru di Kanada menunjukkan insidensi rerata 11 tahun terakhir adalah sebesar 24.6 per 100 000 orang-tahun. Angka ini tak jauh berbeda dengan beberapa laporan dari negara-negara Skandinavia.[2] Kebanyakan kasus ruptur tendon Achilles terjadi pada pegiat olahraga rekreasional. Meningkatnya jumlah pegiat olahraga rekreasional merupakan penyebab meningkatnya insidensi ruptur tendon Achilles dalam 50 tahun terakhir.[2] Pada kelompok atlet profesional, insidensi ruptur tendon adalah sebesar 8.3%. Atlet profesional dengan insidensi ruptur tendon Achilles seumur hidup yang tinggi adalah pelari cepat (18%), decathletes (17%), pesepakbola (17%), track and field jumpers (12%), pebasket (12%), dan pemain hoki es (9%).[9] Beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap terjadinya gangguan tendon Achilles adalah usia, laki-laki, dan obesitas. Selain itu, penggunaan obat golongan Fluoroquinolon juga dihubungkan dengan kejadian ruptur tendon Achilles melalui mekanisme yang belum jelas dimengerti.[10,11]

Manifestasi Klinis dan Pemeriksaan Fisik

Pasien biasanya merasakan adanya rasa nyeri tajam tiba-tiba pada daerah tendon Achilles ketika sedang melakukan aktivitas high impact seperti berlari, bermain sepak bola, atau bermain basket. Rasa nyeri tiba-tiba ini sering disertai dengan suara terjepret atau meletup sebelumnya.[3] Pasien mungkin salah merasa bahwa ia telah ditendang atau dipukul di bagian belakang tumit dengan bola atau raket. Selanjutnya pasien akan mengalami sakit betis residual, memar ringan, bengkak, dan mengalami kelemahan dalam “mendorong” dengan kaki yang sakit.[12] Setelah merasakan rasa nyeri yang tiba-tiba ini, pasien biasanya tidak bisa berjalan. Namun pada sedikit kasus, pasien masih dapat berjalan dengan pincang, tetapi tidak dapat berlari, menaiki tangga, atau berjinjit.[13]

Pemeriksaan tendon Achilles biasanya dapat dengan mudah dilakukan karena tendon Achilles mudah diidentifikasi dan dipalpasi. Pasien harus diperiksa dengan posisi berbaring tengkurap dengan kaki menggantung di ujung meja pemeriksaan. Pemeriksa harus mengamati adanya hematoma pada

daerah tendon Achilles, pembengkakan, dan ketidakselarasan pada kaki. Keseluruhan tendon Achilles kemudian harus diraba untuk merasakan iregularitas, adanya celah, dan nyeri tekan.[3] Pemeriksaan berupa perabaan tendon untuk mencari adanya celah ini dilaporkan memiliki sensitifitas sebesar 73% dan spesifisitas sebesar 89% untuk mendiagnosis ruptur tendon Achilles.[14] Selanjutnya, juga harus dilakukan pemeriksaan range of motion (ROM) pergelangan kaki baik secara aktif maupun pasif, juga dilakukan penilaian kekuatan otot.[3] Pada pemeriksaan ROM, pasien dengan ruptur tendon Achilles biasanya akan kesulitan melakukan gerakan plantarfleksi. Meskipun kesulitan, bukan berarti pasien tidak bisa melakukan gerakan plantarfleksi. Justu, pasien mungkin masih dapat melakukan plantarfleksi dengan lemah karena m. peroneus, tendo tibialis posterior, atau tendo flexor hallucis masih intak. Kesalahpahaman bahwa pasien yang mengalami ruptur tendon Achilles pasti tidak dapat melakukan gerakan plantarfleksi berkontribusi pada kesalahan diagnosis yang sering terjadi. Untuk memastikan adanya ruptur tendon Achilles dengan lebih jelas, beberapa tes tambahan dapat dilakukan.[12,13]

Pemeriksaan tambahan pertama yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya ruptur tendon Achilles komplit adalah tes Thompson (Dapat dilihat pada Gambar 2). Pemeriksaan ini dideskripsikan oleh Franklin ‘Sam’ Simmonds pada tahun 1957 dan oleh Thompson pada tahun 1962. Untuk melakukan tes ini, pasien dapat berbaring, dengan kaki menggantung di ujung meja pemeriksaan, atau berlutut di atas kursi. Pemeriksa selanjutnya harus memeras bagian perut m. gastrocnemius sambil memperhatikan ada tidaknya plantarfleksi. Tidak adanya plantarfleksi ketika m. gastrocnemius ditekan menunjukkan hasil tes positif, yang mengindikasikan adanya rupture tendon Acilles.[15] Tes Thompson dilaporkan memiliki sensitivitas 96% dan spesifisitas 93% bila dibandingkan dengan pemeriksaan baku emas berupa magnetic resonance imaging (MRI) atau ultrasound. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan ultrasound atau MRI apabila terdapat kecurigaan tinggi adanya ruptur meskipun tes Thompson negatif.[14]

Gambar 2. Prosedur Tes Thompson: (a) memposisikan pasien pronasi di atas bed; (b) posisi alternatif pasien yaitu berlutut di atas kursi; (c) menekan m. gastrocnemius pasien, apabila tidak ada ruptur maka akan terjadi plantar fleksi seperti di gambar.[15]

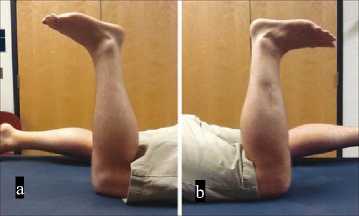

Pemeriksaan fisik kedua yang dapat digunakan adalah tes Matles (Dapat dilihat pada Gambar 3.). Untuk melakukan tes ini, pasien dibaringkan dengan lutut tertekuk hingga 90 derajat. Setelah itu pemeriksa harus membandingkan kaki yang sakit dengan kaki yang sehat. Adanya ruptur tendon Achilles akan membuat kaki yang sakit berada dalam posisi yang lebih dorsofleksi atau netral dibanding kaki yang sehat. Sementara itu, kaki yang sehat akan berapa pada posisi sedikit plantarfleksi. Sensitivitas dan spesifisitas tes ini dilaporkan masing-masing adalah sebesar 88% dan 85%.[14]

Gambar 3. Pemeriksaan Matles: (a) posisi sedikit plantar fleksi pada kaki yang sehat; (b) posisi netral pada kaki yang sakit.[16]

Pemeriksaan Penunjang

Mengingat ruptur tendon Achilles biasanya dapat dengan mudah didiagnosis secara klinis, biasanya pencitraan diagnostik dengan ultrasonografi atau MRI tidak diperlukan. Ultrasonografi atau MRI dapat membantu diagnosis apabila hasil pemeriksaan awal tidak jelas ( misalnya pada ruptur parsial atau tendonopati). Namun, apabila kecurigaan keberadaan ruptur tendon Achilles sudah sangat tinggi, pasien lebih baik langsung dirujuk ke ahli bedah ortopedi pada hari yang sama dibanding melakukan investigasi dengan pencitraan. Hal ini bertujuan agar tatalaksana lebih lanjut tidak tertunda.[12,14]

Tatalaksana

Ruptur tendon Achilles memiliki prognosis baik dengan pengobatan segera. Pasien dilaporkan dapat berjalan normal dan memanjat tangga mulai minggu ke-12 setelah perawatan, dan kembali berolahraga pada bulan ke-9.[12] Ruptur yang terlambat terdiagnosis dan terlambat mendapatkan terapi akan menjadi ruptur tendon Achilles kronik. Keadaan ini memerlukan tindakan operatif yang lebih rumit dan memiliki komplikasi yang lebih besar. Hal ini terjadi karena tendon yang mengalami ruptur kronik mengalami pemendekan dan jaringan di sekitar tendon yang ruptur mengalami perubahan.[5]

Tatalaksana awal ruptur tendon Achilles terdiri dari kompres es di daerah yang sakit, pemberian analgetik, istirahat, dan imobilisasi pergelangan kaki dengan posisi sedikit plantarfleksi, dan rujukan segera ke ahli bedah ortopedi.[3] Manajemen nonoperatif ruptur tendon Achilles terdiri dari penggunaan gips tungkai bawah dalam posisi pes-equino selama 3-4 minggu. Pemasangan gips ini kemudian diperbarui dalam posisi plantigrade (sudut kanan), kemudian dilanjutkan dengan latihan weight-bearing pada akhir periode minggu ke 4. Selain protokol menggunakan gips ini, terdapat juga manajemen non-operatif fungsional dengan orthosis. Orthosis ini secara bertahap di-reset dengan posisi pes-equino yang makin lama makin dikurangi.[17,18]

Manajemen operatif pada ruptur tendon Achilles dapat dibagi menjadi beberapa metode yaitu metode open repair, percutaneous repair, dan mini-open repair. Pada metode open repair, dilakukan sayatan posteromedial panjang untuk mengekspos tendon yang mengalami ruptur dan kemudian dilakukan pendekatan kedua ujung tendon yang berlawanan menggunakan berbagai pola jahitan. Operasi terbuka ini memiliki tingkat komplikasi terkait luka antara 8,2% dan 34,1%. Pada metode percutaneous repair, dilakukan penjahitan tendon Achilles melalui beberapa sayatan keci, yang dibuat di bawah anestesi lokal, tanpa secara langsung mengekspos tendon yang ruptur. Dua kelemahan utama metode percutaneous repair adalah risiko potensial cedera nervus suralis dan risiko terjadinya ruptur ulang. Sementara itu, metode mini-open repair menggabungkan keuntungan dari teknik terbuka dan perkutan. Metode ini memungkinkan dilakukannya visualisasi langsung dari kedua ujung tendon yang ruptur melalui sayatan kecil. Visualisasi ini memungkinkan pendekatan kedua ujung tendon yang memadai dan meningkatkan kekuatan dari repair yang dilakukan sehingga mengurangi timbulnya ruptur berulang. Rehabilitasi agresif sebaiknya dimulai segera setelah operasi, setelah sekitar dua minggu periode imobilisasi dan nonweight bearing. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan penyembuhan jaringan lunak.[17,18]

Pilihan tatalaksana terbaik, secara operatif maupun non-operatif, sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Manajemen non-operatif umumnya paling baik diterapkan untuk pasien dengan usia tua, kurang aktif atau mereka yang memiliki komorbiditas. Sedangkan manajemen operatif biasanya direkomendasikan untuk pasien muda, atlet, pasien dengan aktivitas tingkat tinggi, dan pasien dengan riwayat manajemen non-operatif yang tidak berhasil. Semua pasien, baik yang menjalankan manajemen operatif maupun non-operatif, harus menjalani fisioterapi selama beberapa bulan.[12]

Sebuah meta-analisis oleh Ochen et al. pada tahun 2019 yang terdiri dari 29 penelitian (10 uji acak dan 19 studi observasioal) melaporkan bahwa manajemen operatif pada ruptur tendon Achilles mengurangi risiko ruptur ulang dibandingkan dengan manajemen nonoperatif. Namun, tingkat ruptur ulang yang dilaporkan pada kelompok dengan manajemen nonoperatif relatif rendah dan perbedaan antara kelompok perlakuan kecil (perbedaan risiko 1,6%). Selain itu, meta-analisis ini juga melaporkan bahwa manajemen operatif menghasilkan risiko komplikasi seperti infeksi yang lebih tinggi.[19] Tingkat ruptur ulang yang lebih tinggi pada kelompok manajemen non-operatif serta tingkat infeksi yang lebih tinggi pada kelompok manajemen operatif juga dilaporkan oleh Khan & Carey dalam sebuah Cochrane sytematic review tahun 2010.[20] Adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan staregi manajemen, baik operatif maupun nonoperatif, yang dilaporkan pada kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan akhir tentang pilihan strategi manajemen ruptur tendon Achilles akut haruslah didasarkan pada faktor spesifik pasien dan pengambilan keputusan bersama.[19,20]

SIMPULAN

Pasien dengan ruptur tendon Achilles biasanya datang keluhan merasakan adanya rasa nyeri tajam tiba-tiba yang disertai suara meletup pada daerah tendon Achilles ketika sedang melakukan aktivitas high impact. Pada pemeriksaan fisik daerah tungkai bawah belakang pasien dapat ditemukan adanya celah pada tendon, hematoma, pembengkakan, dan kesulitan melakukan plantar fleksi. Kemampuan pasien melakukan plantar fleksi tidak serta merta menyingkirkan diagnosis ruptur tendon Achilles. Hal ini sering menjadi penyebab seringnya misdiagnosis pasien ruptur tendon Achilles di awal presentasi. Untuk meyakinkan diagnosis klinis ruptur tendon Achilles, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan berupa tes Thompson dan tes Matles. Pencitraan diagostik berupa ultrasonografi atau MRI tidak perlu dilakukan apabila dari pemeriksaan klinis diagnosis ruptur tendon Achilles sudah jelas. Pasien sebaiknya langsung dirujuk ke dokter bedah ortopedi untuk mendapatkan tatalaksana lebih lanjut yang sesuai. Selanjutnya, dokter ortopedi akan melakukan manajemen berupa manajemen operatif atau nonoperatif, tergantung pada komorbiditas, tujuan, dan preferensi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

-

1. Bowyer G, Uglow M. The ankle and foot. In: Blom A, Warwick D, Whitehouse MR, editors. Apley and Solomon’s System of Orthopedics and Trauma. London: CRC Press; 2017. page 638–9.

-

2. Sheth U, Wasserstein D, Jenkinson R, Moineddin R, Kreder H, Jaglal SB. The

epidemiology and trends in management of acute Achilles tendon ruptures in Ontario,

Canada a population-based study of 27 607 patients. Bone Jt J 2017;99-B(1):78–86.

-

3. Saini SS, Reb CW, Chapter M, Daniel JN. Achilles tendon disorders. J Am Osteopath Assoc 2015;115(11):670–6.

-

4. Singh H, Geaney LE. Repair of Chronic Achilles Tendon Ruptures. Tech Foot Ankle Surg 2017;16(2):68–73.

-

5. Maffulli N, Via AG, Oliva F. Chronic Achilles Tendon Rupture. Open Orthop J

2017;11(1):660–9.

-

6. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically oriented anatomy. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.

-

7. Doral MN, Alam M, Bozkurt M, Turhan E, Atay OA, Dönmez G, et al. Functional anatomy of the Achilles tendon. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc 2010;18(5):638–43.

-

8. Hoffman M. Picture of the Achilles Tendon [Internet]. WebMD2019 [cited 2020 Apr 14];Available from:

https://www.webmd.com/fitness-exercise/picture-of-the-achilles-tendon

-

9. Ackermann PW, Renström P. Tendinopathy in Sport. Sports Health 2012;4(3):193–201.

-

10. Magnan B, Bondi M, Pierantoni S, Samaila E. The pathogenesis of Achilles tendinopathy: A systematic review. Foot Ankle Surg [Internet] 2014;20(3):154–9. Available from:

http://dx.doi.org/10.1016/j.fas.2014.02.010

-

11. Godoy-Santos AL, Bruschini H, Cury J, Srougi M, de Cesar-Netto C, Fonseca LF, et al. Fluoroquinolones and the Risk of Achilles

Tendon Disorders: Update on a Neglected Complication. Urology. 2018;113:20–5.

-

12. Singh D. Acute Achilles tendon rupture. Br J Sports Med 2017;51(15):1158–60.

-

13. Gross CE, Nunley JA. Acute achilles tendon

ruptures. Foot Ankle Int 2016;37(2):233–9.

-

14. Garras DN, Raikin SM, Bhat SB, Taweel N,

Karanjia H. MRI is unnecessary for diagnosing acute achilles tendon ruptures: Clinical

diagnostic criteria foot and ankle. Clin Orthop Relat Res 2012;470(8):2268–73.

-

15. Boyd RP, Dimock R, Solan MC, Porter E. Achilles tendon rupture: How to avoid missing the diagnosis. Br J Gen Pract

2015;65(641):668–9.

-

16. Cruz MF, Jordan SS, Bolgla LA. Achilles tendon rupture. J Orthop Sports Phys Ther 2013;43(2):105.

-

17. Kadakia AR, Dekker RG, Ho BS. Acute Achilles Tendon Ruptures: An Update on Treatment. J Am Acad Orthop Surg 2017;25(1):23–31.

-

18. Yang X, Meng H, Quan Q, Peng J, Lu S, Wang A. Management of acute Achilles tendon ruptures. Bone Jt Res 2018;7(10):561–9.

-

19. Ochen Y, Beks RB, Van Heijl M, Hietbrink F, Leenen LPH, Van Der Velde D, et al. Operative treatment versus nonoperative treatment of Achilles tendon ruptures: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2019;364.

-

20. Khan RJ, Carey Smith RL. Surgical interventions for treating acute Achilles tendon ruptures. Cochrane Database Syst Rev 2010;(9).

https://ojs.unud.ac.id/index.php/essential/index

9

Discussion and feedback