PENILAIAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN GAS METANA DI TPA BAGENDUNG CILEGON, INDONESIA

on

Penilaian Kapasitas dan Pemanfaatan Gas Metana di TPA...,

[Sarah Hasianetara, dkk]

PENILAIAN KAPASITAS DAN PEMANFAATAN GAS METANA DI TPA BAGENDUNG CILEGON, INDONESIA

Sarah Hasianetara1*), Ahyahudin Sodri1), Lina Tri Mugi Astuti2)

1)Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia 2)Indonesia Environmental Scientist Associations

*Email: sarah.hasianetara@ui.ac.id

ABSTRACT

ASSESSMENT OF CAPACITY AND METHANE GAS UTILIZATION IN BAGENDUNG LANDFILL CILEGON, INDONESIA

Cilegon only relies on one final disposal site, namely the Bagendung Landfill, which annually receives up to 24.742,80 tons of waste from the population of Cilegon. This amount has an impact on the amount of waste generated and affects the length of time Bagendung Landfill can operate. The process of degradation of organic waste material at the landfill produces landfill gas which includes methane gas (CH4) and carbon dioxide gas (CO2) thereby contributing to GHG (Green House Gas) emissions. This study aims to analyze the remaining operation time frame of and the production of methane gas produced from the waste disposal process at Bagendung Landfill, also its contribution to GHG emissions. This research was started by surveying to find out the waste generation that goes to the landfill and the remaining land area to receive municipal waste. This study used LandGEM version 3.02 software to calculate methane gas production resulting from the landfill waste degradation process. Due to the predicted waste collected in 2024 reaching 281,984.90 m3, Bagendung Landfill can only 3 be utilized until 2024. The emission impact can be reduced by utilizing 1.527.184,57 m3 of methane gas to produce 1.65 GWh as an alternative to electrical energy which is very helpful in meeting the electricity needs of Cilegon City. This research indicates that Bagendung Landfill will not be able to maintain its capacity as it will be reached one year earlier than designed. Utilizing landfill methane gas increases the environment's quality by avoiding 25.471,47 tCO2eq of GHG emissions. Moreover, it can continue after the landfill is closed.

Keywords: landfill; waste generation; methane gas production; emission

sampah. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan persampahan (pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan) menyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam penimbunan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) terjadi proses biodegradasi sampah menjadi senyawa-senyawa yang berkontribusi pada perubahan iklim (Beylot et al., 2013). Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), pada tahun 2030 Indonesia menargetkan

penurunan emisi GRK sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional) yang terdiri dari sektor energi, limbah, industri dan pengunaan produk, agrikultur, dan hutan dan penggunaan lahan, khusunya untuk sektor limbah ditargetkan pengurangan emisi sebesar 1,4% atau setara dengan 40 juta tCO2eq (Ditjen PPI KLHK, 2016), sehingga pengurangan emisi gas TPA secara langsung mendukung target tersebut.

Gas TPA didominasi oleh gas metana (40-60%) dan sisanya adalah karbon dioksida, nitrogen, oksigen dan senyawa organik non metana (nonmethane organic compounds) (Coskuner et al., 2020; Yechiel & Shevah, 2016). Sektor persampahan merupakan penyumbang emisi gas metana terbesar ketiga di antara sumber gas metana antropogenik lainnya dan Indonesia merupakan penyumbang emisi gas metana tertinggi ke-10 dari kegiatan TPA (Zhao et al., 2019). Gas metana menyebabkan pembentukan oksidan fotokimia, penipisan ozon, toksisitas manusia dan ekotoksisitas (Beylot et al., 2013). Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa mengolah gas TPA untuk mengurangi emisi kegiatan TPA secara substansial dapat menurunkan emisi GRK dan menghindari dampak buruk terhadap ekosistem lingkungan TPA. Beberapa TPA di Indonesia melakukan upaya pengurangan emisi gas metana dari TPA dengan pemanfaatan sebagai sumber energi alternatif, salah satunya sebagai bahan bakar untuk memasak maupun untuk dimanfaatkan sebagai alternatif energi listrik (Kementerian LHK, 2019). Jumlah gas TPA dalam timbunan sampah TPA dipengaruhi oleh tingginya jumlah gas metana di dalam timbunan sampah yang dipengaruhi oleh jenis sampah yang ditimbun, ketinggian timbunan sampah, kepadatan dan kematangan sampah, kelembaban, suhu udara, tekanan atmosfer, dan curah hujan

(Staley & Barlaz, 2009).

Cilegon merupakan kota dengan kegiatan industri yang terus berkembang, namun hanya memiliki satu TPA untuk menampung seluruh sampah kota yaitu TPA Bagendung (Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2021). TPA Bagendung beroperasi dari tahun 1998 dan direncanakan menampung sampah hingga ketinggian 20 m (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, 2019). Pada tahun 2021 tumpukan sampah zona 2 di TPA Bagendung sudah mencapai 10 m karena tingginya jumlah sampah yang diterima dalam setahun yaitu mencapai 137.460 m3 (UPTD TPSA Bagendung, 2022).

Luas total TPA Bagendung adalah 8,5 Ha yang terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona 1 adalah zona tidak aktif yang menampung sampah dari tahun 1998 hingga 2017 dengan luas 0,86 Ha dan sudah ditutup dengan membran sel, zona 2 adalah zona aktif yang menampung sampah dari tahun 2016 hingga saat ini dengan luas 2,3 Ha, dan sisanya merupakan zona pengembangan (UPTD TPSA Bagendung, 2022). Melihat kondisi Zona 2 TPA Bagendung yang baru beroperasi selama 7 tahun dan sudah mencapai 50% dari kapasitasnya, maka diperkirakan TPA akan berhenti beroperasi pada waktu dekat, walaupun demikian besarnya jumlah sampah di TPA Bagendung menunjukkan adannya potensi pemanfaatan gas TPA yang dihasilkan sebelum TPA berhenti beroperasi, karena jika TPA sudah berhenti beroperasi maka jumlah gas TPA di dalamnya juga akan berangsur-angsur menurun.

Timbulan sampah setiap tahunnya terus meningkat sehingga menekan daya tampung TPA, sedangkan biaya penutupan TPA tidaklah murah karena dibutuhkan pembiayaan selama 20 tahun setelah TPA ditutup untuk kegiatan pemantauan kualitas udara, pemeliharaan

vegetasi, dan pemantauan air tanah serta penurunan lapisan dan stabilitas lereng (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013). Sebagai contoh penutupan TPA Beiyangqiao (Cina) dengan luas 33,14 Ha membutuhkan biaya hingga 170 Miliar Rupiah (Ospanbayeva & Wang, 2020). Jika tidak dilakukan prosedur penutupan TPA sesuai dengan panduan yang ada, maka membawa dampak buruk bagi lingkungan, seperti yang terjadi di TPA Kaliori di Banyumas yaitu aliran badan air sekitarnya menjadi tersumbat (Purwendah, E. K., & Ningrum, 2020).

Perhitungan gas TPA menggunakan perangkat lunak Landfill Gas Emission Model yang mengandalkan ketersediaan data timbulan sampah sudah dilakukan di penelitian sebelumnya di TPA Muara Fajar (Pekanbaru), TPA Kebon Kongok (Lombok Barat), TPA Makbon (Sorong) dan beberapa TPA lainnya di Indonesia karena sesuai dengan kondisi keterbatasan data karakteristik sampah di Indonesia, namun tidak dilanjutkan

untuk memperhitungkan kontribusinya terhadap emisi GRK dan merekomendasikan pemanfaatan gas metana (Abdullah et al., 2020; Allo & Widjasena, 2019; Andriani & Atmaja, 2019; Sasmita et al., 2016). Namun, penelitian ini bermaksud untuk memprediksi jumlah produksi gas TPA yang dihasilkan dari Zona 2 TPA Bagendung dengan mempertimbangkan tahun penutupan TPA serta dampak GRK yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pemanfaatan gas TPA dan memberikan gambaran terhadap pengurangan emisi GRK.

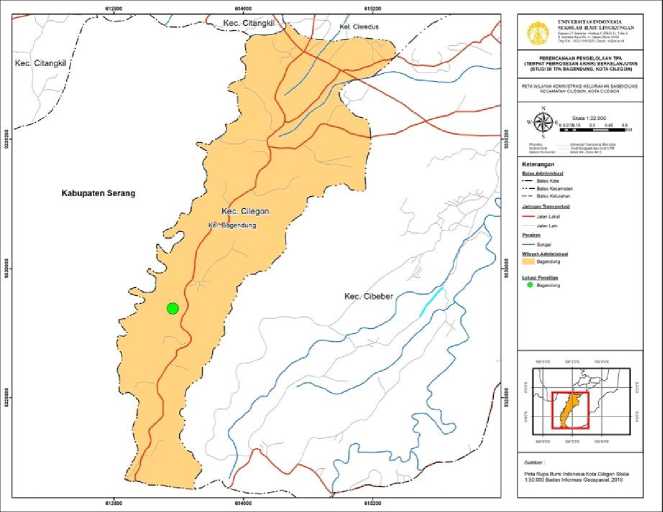

Penelitian ini dilakukan di TPA Bagendung yang berlokasi di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon selama 2 (dua) yaitu bulan Januari sampai dengan Februari 2023.

Gambar 1.

Peta Lokasi TPA Bagendung

Data yang digunakan merupakan data jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA dan data luas TPA serta tinggi tumpukan sampah di TPA Bagendung yang diperoleh dari UPTD TPSA Bagendung sebagai pengelola TPA Bagendung. Dibutuhkan data trend volume sampah yang terkumpul di TPA dan diprediksi melalui pendekatan volume sampah berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dengan data jumlah penduduk diperoleh dari BPS Kota Cilegon. Data trend volume sampah yang diperoleh kemudian dikalikan dengan densitas sampah. Nilai densitas sampah diperoleh dari hasil sampling timbulan sampah oleh peneliti dalam satu waktu musim basah yang mengacu pada SNI 19-3983-1995.

Pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon berdampak pada jumlah timbulan yang dihasilkan, maka dilakukan perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial menggunakan persamaan (1).

Pn= P3 ×ert (1)

Keterangan:

Pn = jumlah penduduk pada tahun n Po = jumlah penduduk pada tahun dasar r = tingkat pertumbuhan penduduk per tahun

t = jumlah tahun antara tahun yang di proyeksikan

Kuantifikasi gas TPA dilakukan menggunakan Landfill Gas Emission Model (LandGEM) versi 3.02 yaitu perangkat lunak estimasi otomatis dengan Microsoft Excel Interface yang mengutamakan ketersediaan data timbulan sampah (Megagram) selama masa operasi

TPA yang diaplikasikan pada kondisi Zona 2 TPA Bagendung.

Perhitungan potensi timbulan gas metana menjadi sumber energi alternatif dilakukan dengan memperhatikan parameter-parameter konversi yang membuat suatu potensi sampah dapat menghasilkan energi yang optimum. Data yang dimasukkan yaitu landfill open year, landfill closure year dan waste acceptance rates (Mg/tahun). Adapun parameterparameter model default yang digunakan dalam memproyeksikan timbulan gas metana dan karbon dioksida adalah sebagai berikut:

-

1. Konstanta tingkat pembentukan metana (Methane generation rate, k) yaitu CAA Conventional 0,05 year-1 berdasarkan US federal regulations untuk municipal solid waste (MSW) landfills sebagaimana diatur oleh Clean Air Act (CAA) (US EPA, 2005).

-

2. Kapasitas potensial pembentukan metana (Potential methane generation capacity, Lo) adalah 170 m3/Mg. Nilai Lo hanya bergantung pada jenis dan komposisi sampah di TPA. Semakin tinggi kandungan selulosa sampah, semakin tinggi nilai Lo. Nilai default Lo yang digunakan LandGEM adalah representatif untuk municipal solid waste (US EPA, 2005).

-

3. Persentase kandungan metana dalam gas TPA (Methane content % by volume) yaitu diasumsikan 50% karena komposisi gas TPA untuk metana ada pada rentan 40-60% (Coskuner et al., 2020).

Gas metana yang dapat dikumpulkan diasumsikan 75% dari total metana yang dihasilkan dengan mempertimbangkan kebocoran dari lokasi TPA (Schauer-Gimenez et al., 2014). Konversi gas metana ke jumlah energi listrik yang dihasilkan dihitung dengan persamaan

-

(2) yang disediakan oleh Ayodele et al. (2017), nilai LHVCH4 adalah 37,2 MJ/m3 (Gómez et al., 2010) dan menggunakan efisiensi konversi listrik 33% (Bove & Lunghi, 2006).

E _ L HVc H4×0,9× Qc×η 3,6

Keterangan:

E = Potensi Pembangkitan

Listrik (kWh/tahun)

LHVCH4 = Lower Heating

(MJ/m3)

Qc = Laju rata-rata gas (m3/tahun)

η = Efisiensi konversi listrik (%)

-

3,6 = faktor konversi dari MJ ke kWh

(2)

Energi

Value

metana

Timbulan sampah dari awal tahun TPA beroperasi hingga berhenti merupakan hal yang utama

mempengaruhi jumlah gas TPA. Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Cilegon dari tahun 2010 hingga 2020 dilakukan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2029 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,7% setiap tahunnya berdasarkan metode

eksponensial yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Cilegon

|

Tahun |

Jiwa* |

Tahun |

Jiwa |

|

2010 |

374.559 |

2020 |

434.896* |

|

2011 |

385.720 |

2021 |

442.305 |

|

2012 |

392.341 |

2022 |

449.839 |

|

2013 |

398.304 |

2023 |

457.503 |

|

2014 |

405.303 |

2024 |

465.296 |

|

2015 |

412.106 |

2025 |

473.223 |

|

2016 |

418.705 |

2026 |

481.284 |

|

2017 |

425.103 |

2027 |

489.483 |

|

2018 |

431.305 |

2028 |

497.821 |

|

2019 |

437.205 |

2029 |

506.302 |

Sumber *): BPS Kota Cilegon (2020)

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon timbulan sampah di TPA Bagendung pada tahun 2021 mencapai 137.460 m3 yang berasal dari 68% penduduk Kota Cilegon yang terlayani sampahnya baik sampah dari kegiatan rumah tangga hingga sampah dari pasar dan jalanan, sehingga timbulan sampah adalah 1,27 l/orang/hari. Hasil sampling timbulan sampah menunjukkan densitas sampah sebesar 0,18 kg/l. Berdasarkan hasil perhitungan massa timbulan sampah

dengan menggunakan persamaan (3) pada tahun 2029 mencapai 28.322.855,40 Mg atau 157.349,20 m3 (Tabel 2).

m = p × v (3)

Keterangan:

p = Densitas sampah (kg/l)

m = Massa sampah (kg)

v = Volume sampah (l)

Tabel 2. Massa Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk Terlayani

|

Tahun |

Jumlah Penduduk Massa Timbulan Sampah Terlayani (Jiwa) (m3/tahun) (kg/ tahun) (Mg/ tahun) |

|

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |

284.719 130.125,69 23.422.624,43 23.422,62 289.070 132.114,07 23.780.532,62 23.780,53 293.287 134.041,54 24.127.476,46 24.127,48 297.299 135.875,15 24.457.526,21 24.457,53 295.729 135.157,55 24.328.359,28 24.328,36 300.767 137.460,00 24.742.800,00 24.742,80 305.891 139.801,67 25.164.300,84 25.164,30 311.102 142.183,23 25.592.982,06 25.592,98 316.401 144.605,37 26.028.966,00 26.028,97 321.791 147.068,76 26.472.377,05 26.472,38 327.273 149.574,12 26.923.341,73 26.923,34 332.848 152.122,16 27.381.988,74 27.381,99 338.519 154.713,61 27.848.448,93 27.848,45 344.285 157.349,20 28.322.855,40 28.322,86 |

Luas Zona 2 TPA Bagendung adalah 2,3 Ha. Berdasarkan luas zona aktif dan tinggi tumpukan yang direncanakan, daya tampung TPA Bagendung adalah 460.000 m3. Penimbunan sampah menggunakan kemiringan 30% sehingga volume sampah pada tahun 2022 mencapai 161.000 m3 dan volume TPA yang tersisa merupakan selisih antara kapasitas TPA Bagendung dan volume sampah eksisting yaitu 299.000 m3.

TPA Bagendung direncanakan menampung sampah hingga 2025, namun dengan jumlah sampah yang dicapai pada tahun 2022 akibat tidak adanya upaya pengurangan sampah dan meningkatnya jumlah penduduk, maka daya tampung TPA Bagendung diprediksi hanya bisa bertahan hingga tahun 2024. Zona 2 TPA Bagendung beroperasi selama 8 tahun, jika dibandingkan dengan TPA Sumur Batu yang dalam waktu 10 tahun seluruh zonanya melebihi daya tampung, maka diprediksi pemulung di TPA Bagendung berdampak besar terhadap penekanan

jumlah sampah yang ditimbun (Fadlurrohman, 2022; Munawar et al., 2018).

Pengoptimalan daya tampung TPA dipengaruhi langsung oleh pemilahan sampah, pemadatan sampah dan penutupan sampah dengan tanah (Juhaidah, 2018). Pengelola TPA Bagendung tidak melakukan pemilahan sampah dan pemadatan sampah di TPA Bagendung hanya dilakukan 3 minggu sekali, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kegiatan pemadatan harusnya dilakukan setidaknya seminggu sekali, hal tersebut menjadi salah satu faktor singkatnya umur operasi TPA Bagendung.

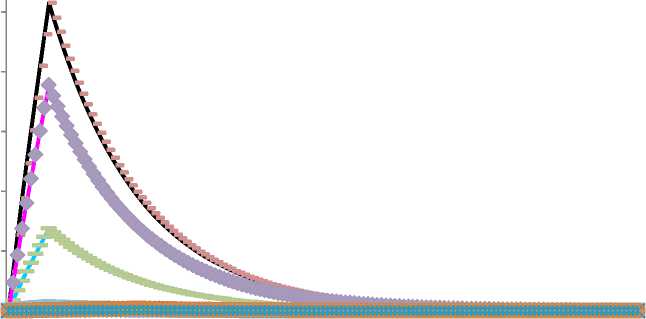

Hasil pemodelan LandGEM bertujuan untuk mengidentifikasi laju emisi gas TPA yang ditunjukkan melalui jumlah gas metana dan karbon dioksida di Zona 2 TPA Bagendung sehingga

dapat diketahui besarnya potensinya untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif. Data timbulan sampah (Tabel 2) dimasukkan dalam LandGEM, hasilnya merupakan data berupa tabel berisi nilai timbulan gas TPA (Tabel 3) dan visualisasi setiap tahunnya dalam bentuk grafik (Gambar 2). Gas TPA Bagendung mencapai titik puncaknya sembilah tahun beroperasi atau sama dengan satu tahun setelah TPA berhenti beroperasi yaitu tahun 2025 dengan total gas TPA sebesar 3.054.369,14 m3 yang terdiri dari jumlah gas metana sebesar 1.527.184,57 m3 atau 1.018,86 Mg, gas karbondioksida sebesar 1.527.184,57 m3 atau 2.795,51 Mg dan jumlah gas NMOC (nonmethane organic compounds) sebesar 43,79 m3 atau

12.217,48 Mg, karena emisi meningkat sebanding dengan jumlah massa sampah yang diterima di TPA. Hasil perhitungan juga sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu puncak gas TPA dihasilkan pada satu tahun setelah penutupan TPA (Coskuner et al., 2020). Jika dibandingkan dengan TPA Toisapu (Kota Ambon) dan TPA Muara Fajar setelah sembilan tahun beroperasi menghasilkan gas metana yang tidak berbeda jauh secara berurutan yaitu 1.340.011 m3 dan 1.331.487 m3 (Hatuwe et al., 2020; Sasmita et al., 2016). Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari jumlah sampah dan fraksi sampah organik yang ditimbun tidak jauh berbeda.

Tabel 3. Hasil Estimasi Gas TPA Bagendung dengan LandGEM

|

Tahun |

Total Gas TPA |

Metana |

Karbondioksida |

NMOC | ||||

|

(Mg/tahun) |

(m3/tahun) |

(Mg/tahun) |

(m3/tahun) |

(Mg/tahun) |

(m3/tahun) |

(Mg/tahun) (m3/tahun) | ||

|

2016 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2017 |

486,25 |

389.365,65 |

129,88 |

194.682,83 |

356,37 |

194.682,83 |

5,58 |

1.557,46 |

|

2018 |

956,21 |

765.691,40 |

255,41 |

382.845,70 |

700,80 |

382.845,70 |

10,98 |

3.062,77 |

|

2019 |

1.410,46 |

1.129.430,93 |

376,75 |

564.715,47 |

1.033,71 |

564.715,47 |

16,19 |

4.517,72 |

|

2020 |

1.849,40 |

1.480.917,26 |

494,00 |

740.458,63 |

1.355,41 |

740.458,63 |

21,23 |

5.923,67 |

|

2021 |

2.264,26 |

1.813.114,20 |

604,81 |

906.557,10 |

1.659,45 |

906.557,10 |

26,00 |

7.252,46 |

|

2022 |

2.667,49 |

2.135.999,14 |

712,51 |

1.067.999,57 |

1.954,97 |

1.067.999,57 |

30,63 |

8.544,00 |

|

2023 |

3.059,80 |

2.450.143,62 |

817,30 |

1.225.071,81 |

2.242,49 |

1.225.071,81 |

35,13 |

9.800,57 |

|

2024 |

3.441,87 |

2.756.093,26 |

919,36 |

1.378.046,63 |

2.522,51 |

1.378.046,63 |

39,52 |

11.024,37 |

|

2025 |

3.814,37 |

3.054.369,14 |

1.018,86 |

1.527.184,57 |

2.795,51 |

1.527.184,57 |

43,79 |

12.217,48 |

|

2026 |

3.628,34 |

2.905.405,80 |

969,17 |

1.452.702,90 |

2.659,17 |

1.452.702,90 |

41,66 |

11.621,62 |

|

2027 |

3.451,38 |

2.763.707,49 |

921,90 |

1.381.853,74 |

2.529,48 |

1.381.853,74 |

39,63 |

11.054,83 |

|

2028 |

3.283,06 |

2.628.919,88 |

876,94 |

1.314.459,94 |

2.406,12 |

1.314.459,94 |

37,69 |

10.515,68 |

|

2029 |

3.122,94 |

2.500.705,95 |

834,17 |

1.250.352,97 |

2.288,77 |

1.250.352,97 |

35,85 |

10.002,82 |

3000

2500

S 2000

S

fβ

⅛ 1500

re M ω

S

1000

S m

500

0

^^MU^^BTotal landfill gas

^EZ^ Methane

→- Carbon dioxide

■ NMOC

Tahun

Gambar 2.

Grafik Gas TPA Bagendung dengan LandGEM

Untuk memastikan sejumlah gas metana tersebut dapat ditemukan di dalam timbunan sampah TPA perlu dilakukan penutupan sampah dengan tanah penutup secara rutin, sehingga oksidasi 22% gas metana dapat terhindari (Chanton et al., 2009). Berdasarkan jumlah gas metana dari tahun 2016 hingga 2029 di TPA Bagendung jika dikonversikan ke energi menghasilkan energi listrik hingga 1,65 GW, yaitu dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik Kota Cilegon di Tahun 2025 yaitu 2,045 GW (Sugiyono, 2017). Teknologi gas turbin merupakan teknologi yang sesuai digunakan untuk kapasitas pembangkit lebih dari 3 MW (United States Environmental Protection Agency, 2021). Teknologi gas turbin menjadi cost effective bergantung pada perubahan rasio tekanan kompresor, temperatur inlet turbin gas, dan efisiensi isentropik turbin dan kompresor (Gorji-Bandpy et al., 2010).

Energi listrik yang dihasilkan dapat menambahkan keuntungan bagi TPA Bagendung untuk penutupan TPA yang

biayanya tinggi (Nurdiansyah et al., 2016). Pemanfaatan gas TPA Bagendung didukung dengan luas lahan zona pengembangan di TPA Bagendung untuk dimanfaatkan sebagai instalasi pengolahan gas TPA dan adanya regulasi yang mengenai pemanfaatan gas TPA yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Potensi timbulan gas metana TPA Bagendung dari tahun 2025 hingga 2035 atau 10 tahun setelah TPA Bagendung berhenti beroperasi tetap tinggi seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Pemanfaatan gas TPA mampu sekaligus mengurangi emisi GRK. Menurut IPCC (2006) inventarisasi emisi GRK tidak memperhitungkan karbon dioksida karena dianggap berasal dari biogenik dan bukan antropogenik. Perhitungan didasarkan pada faktor Global Warming Potential

(GWP) sebesar 25 untuk gas metana (IPCC, 2014). Hal ini menunjukkan dampak kegiatan TPA sangat penting untuk dimitigasi karena potensi gas metana terhadap perubahan iklim 25 kali

lebih tinggi daripada karbon dioksida. Pada Tabel 4 menunjukkan jejak karbon dari TPA Bagendung meningkat 7,8 kali lipat dalam 8 tahun (2017-2025).

Tabel 4. Ekuivalen Gas Metana TPA Bagendung terhadap CO2eq

|

Tahun |

Metana |

CO2eq |

Tahun |

Metana |

CO2eq |

|

(Mg/tahun) |

(ton) |

(Mg/tahun) |

(ton) | ||

|

2016 |

0 |

0 |

2023 |

817,30 |

20.432,62 |

|

2017 |

129,88 |

3.247,06 |

2024 |

919,36 |

22.984,04 |

|

2018 |

255,41 |

6.385,37 |

2025 |

1.018,86 |

25.471,47 |

|

2019 |

376,75 |

9.418,73 |

2026 |

969,17 |

24.229,21 |

|

2020 |

494,00 |

12.349,89 |

2027 |

921,90 |

23.047,54 |

|

2021 |

604,81 |

15.120,20 |

2028 |

876,94 |

21.923,50 |

|

2022 |

712,51 |

17.812,85 |

2029 |

834,17 |

20.854,27 |

Jika tidak dilakukan pengolahan gas yang efisien maka penurunan emisi gas TPA dari tahun ke tahun sangat rendah yaitu hanya 0,064 kali lipat dalam setahun. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Chaerul et al. (2016) bahwa emisi gas TPA sangat lama untuk tereduksi. Emisi terjadi ketika senyawa-senyawa hasil biodegradasi terlepas ke udara atau menjadi jejak karbon, sehingga dihindari dengan penutupan akhir TPA dengan geomembran yang sekaligus membantu pengumpulan gas TPA yang lebih efisien (Goldenberg & Reddy, 2017). Pengumpulan gas TPA harus efisien dapat mengurangi 20.854,27 tCO2eq di tahun 2029. Nilai tersebut sangat tinggi dengan pertimbangan penangkapan 1 ton emisi CO2eq setara dengan 50 pohon harus tumbuh selama satu tahun (Climate Neutral Group, 2021). Selain itu, menurut Coskuner et al. (2020) disamping hasil penjualan gas TPA, pengurangan emisi karbon juga berpotensi menghasilkan keuntungan dari carbon credit.

TPA Bagendung direncanakan beroperasi hingga tahun 2025 akan tetapi jumlah sampah yang terkumpul pada

tahun 2024 mencapai 281.984,90 m3 yaitu sangat mendekati kapasitas maksimum TPA Bagendung, sehingga diprediksi TPA Bagendung hanya dapat mempertahankan harus ditutup satu tahun lebih awal dari yang direncanakan. Tingginya jumlah sampah di TPA Bagendung mempengaruhi jumlah gas TPA yang dihasilkan yaitu mencapai 3.054.369,14 m3 yang terdiri dari jumlah gas metana sebesar 1.527.184,57 m3. Pemanfaatan gas metana juga penting untuk meningkatkan daya dukung lingkungan karena menghindari 25.471,47 tCO2eq menyumbang emisi GRK, sehingga pemanfaatan gas TPA Bagendung menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan saat dan setelah TPA beroperasi agar emisi yang timbul dapat dihindari sekaligus menambah pendapatan dari pengurangan emisi karbon. Pemanfaatan gas TPA Bagendung diawali dengan memastikan sistem pengumpulan gas TPA masih berfungsi dengan baik, kemudian diikuti dengan melakukan pemadatan sampah di TPA secara rutin setidaknya setiap seminggu sekali dengan tebal tanah penutup 30-40 cm sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

03/PRT/M/2013, agar terbentuk suasana anaerobik untuk membantu proses pembentukan gas metana serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan TPA, kemudian TPA perlu dilengkapi dengan sistem pengumpulan gas TPA. Secara bersamaan pemantauan jumlah dan kualitas gas TPA secara langsung juga harus dilakukan yang sekaligus menjadi langkah mitigasi terhadap ledakan gas metana mengingat tingginya gas metana di dalam timbunan sampah TPA Bagendung, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk pengukuran kualitas gas TPA secara langsung dan perhitungan keekonomian gas TPA dengan mempertimbangkan teknologi konversi gas serta lokasi TPA Bagendung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T., Hidayat, N. R., & Sholehah, H. (2020). Jurnal Presipitasi Potensi Kandungan Gas Metana sebagai Sumber Energi Alternatif di TPA Kebon Kongok. Jurnal Presipitasi, 17(3), 334–343.

Allo, S. L., & Widjasena, H. (2019). Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makbon Kota Sorong. Journal Electro Luceat, 5(2), 14–24.

https://doi.org/10.32531/jelekn.v5i2. 150

Andriani, D., & Atmaja, T. D. (2019). The potentials of landfill gas production: a review on municipal solid waste management in Indonesia. Journal of Material Cycles and Waste Management, 21(6), 1572–1586.

https://doi.org/10.1007/s10163-019-00895-5

Ayodele, T. R., Ogunjuyigbe, A. S. O., & Alao, M. A. (2017). Life cycle

assessment of waste-to-energy (WtE) technologies for electricity

generation using municipal solid waste in Nigeria. Applied Energy, 201, 200–218.

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.20 17.05.097

Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2021). Kota Cilegon dalam Angka 2021.

SNI 19-3983-1995: Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia, 8 (1995).

Beylot, A., Villeneuve, J., & Bellenfant, G. (2013). Life Cycle Assessment of landfill biogas management:

Sensitivity to diffuse and combustion air emissions. Waste Management, 33(2), 401–411.

https://doi.org/10.1016/j.wasman.201 2.08.017

Bove, R., & Lunghi, P. (2006). Electric power generation from landfill gas using traditional and innovative technologies. Energy Conversion and Management, 47(11–12), 1391–

1401.

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2 005.08.017

Chaerul, M., Dirgantara, G. G., & Akib, R. (2016). Prediction Of Greenhouse Gasses Emission From Municipal Solid Waste Sector In Kendari City, Indonesia. Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 23(1), 42.

https://doi.org/10.22146/jml.18772

Chanton, J. P., Powelson, D. K., & Green, R. B. (2009). Methane Oxidation in Landfill Cover Soils, is a 10% Default Value Reasonable? Journal of Environmental Quality, 38(2),

654–663.

https://doi.org/10.2134/jeq2008.0221

Climate Neutral Group. (2021). What Exactly Is 1 Tonne of CO2? Climate Neutral Group.

https://www.climateneutralgroup.co

m/en/news/what-exactly-is-1-tonne-of-co2/

Coskuner, G., Jassim, M. S., Nazeer, N., & Damindra, G. H. (2020). Quantification of landfill gas generation and renewable energy potential in arid countries: Case study of Bahrain. Waste Management and Research, 38(10), 1110–1118.

https://doi.org/10.1177/0734242X20 933338

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. (2019). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cilegon (Vol. 45, Issue 45).

Ditjen PPI KLHK. (2016). Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia. In Http://Ditjenppi.Menlhk.Go.Id/. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplu s/images/resources/ndc/terjemahan_ NDC.pdf

Duffy, D. P. (2005). Landfill Economics Part 3: Closing Up Shop | MSW Management.

https://www.mswmanagement.com/l andfills/article/13003375/landfill-economics-part-3-closing-up-shop

Fadlurrohman, F. (2022). TPA Sumur Batu Overload, Pemkot Bekasi Imbau Warga Tak Asal Buang Sampah. News.Detik.

Faridha, Pirngadie, B. H., & Supriatna, N. K. (2015). Potensi Pemanfaatan Sampah Menjadi Listrik Di TPA Cilowong Kota Serang Provinsi Banten. Ketenagalistrikan Dan Energi Terbarukan, 14(2), 103–116.

Goldenberg, M., & Reddy, K. R. (2017). Sustainability Assessment of Conventional and Alternate Landfill Cover Systems. Geothecnical

Frontiers, 323–332.

https://doi.org/10.1061/97807844804 34.035

Gómez, A., Zubizarreta, J., Rodrigues, M., Dopazo, C., & Fueyo, N. (2010). Potential and cost of electricity generation from human and animal waste in Spain. Renewable Energy, 35(2), 498–505.

https://doi.org/10.1016/j.renene.2009 .07.027

Gorji-Bandpy, M., Goodarzian, H., &

Biglari, M. (2010). The cost-effective analysis of a gas turbine power plant. Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 5(4), 348–358. https://doi.org/10.1080/15567240903 096894

Hatuwe, N., Sari, K. E., & Meidiana, C. (2020). Potensi Produksi Gas Metana Di TPA Toisapu Kota Ambon. Planning for Urban Region and Environment, 9(2), 213–220.

https://purejournal.ub.ac.id/index.php /pure/article/download/159/122

IPCC. (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. In Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories

Programme.

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.

https://doi.org/https://www.epa.gov/g hgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

Juhaidah, S. (2018). Pengelolaan Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar. Jurnal Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 8(0341), 1–112.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. (2019). Potret 5 (Lima) TPA Memanfaatkan Gas Metan (CH4).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

03/PRT/M/2013 Tentang

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (2013).

Munawar, E., Yunardi, Y., Lederer, J., & Fellner, J. (2018). The development of landfill operation and management in Indonesia. Journal of Material Cycles and Waste Management, 20(2), 1128–1142.

https://doi.org/10.1007/s10163-017-0676-3

Nurdiansyah, F., Ridwan, I., & Mustari, S. (2016). Studi Perencanaan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tamangapa Kota Makassar.

Universitas Hasanuddin.

Ospanbayeva, A., & Wang, S. (2020). Cost-benefit analysis of rehabilitating old landfills: A case of Beiyangqiao landfill, Wuhan, China. Journal of the Air and Waste Management Association, 70(5), 522–531.

https://doi.org/10.1080/10962247.20 20.1744488

Purwendah, E. K., & Ningrum, D. M. (2020). Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas. Cakrawala Hukum,

XII(01), 95–110.

Sasmita, A., Andesgur, I., & Rahmi, H. (2016). Potensi Produksi Gas Metana Dari Kegiatan Landfilling di TPA Muara Fajar , Pekanbaru. Seminar Nasional Teknik Kimia –Teknologi Oleo Petro Kimia Indonesia, 3(October), 169–174.

https://www.researchgate.net/publica tion/319006888%0APotensi

Schauer-Gimenez, A. E., Cal, A. J., Morse, M. C., Pieja, A. J., Holtman Pieja, K. M., & Orts, W. J. (2014). Quantifying landfill biogas

production potential in the U.S.A. In

BioCycle (Vol. 55, Issue 10, pp. 43– 47).

Sidik, U. S. (2012). Landfill Gas in Indonesia: Challenges and

Opportunities. In Programme Development Officer, Assistant

Deputy for Solid Waste Management Deputy for Hazardous Substances, Hazardous Waste and Solid Waste Management (Issue July).

Staley, B. F., & Barlaz, M. A. (2009). Composition of Municipal Solid

Waste in the United States and Implications for Carbon

Sequestration and Methane Yield. Journal of Environmental

Engineering, 135(10), 901–909.

https://doi.org/10.1061/(asce)ee.1943 -7870.0000032

Sugiyono, A. (2017). Analisis Spasial dari Pola Kebutuhan Listrik di Provinsi Banten: Aplikasi Metodologi

Berbasis Sistem Informasi Geografis. Seminar Nasional Integrasi Proses, 24.

United States Environmental Protection Agency. (2021). LFG Energy Project Development Handbook (Issue July). https://www.epa.gov/sites/production /files/2016-07/documents/pdf_full.pdf

US EPA. (2005). Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) user’s guide. May, 1–55.

Yechiel, A., & Shevah, Y. (2016).

Optimization of energy generation using landfill biogas. Journal of Energy Storage, 7, 93–98.

https://doi.org/10.1016/j.est.2016.05. 002

Zhao, H., Themelis, N. J., Bourtsalas, A., & McGillis, W. R. (2019). Methane Emissions from Landfills. In The Global Waste-to-Energy Research

and Technology Council (GWC) (Issue May). Columbia University.

ECOTROPHIC • 17(2): 268-279 p-ISSN:1907-5626,e-ISSN: 2503-3395

279

Discussion and feedback