ESTIMASI SIMPANAN KARBON PADA BIOMASSA MANGROVE DI TAHURA NGURAH RAI

on

Estimasi Simpanan Karbon pada Biomassa Mangrove.., [Ni Luh Putu Ratih P., dkk]

ESTIMASI SIMPANAN KARBON PADA BIOMASSA MANGROVE DI TAHURA NGURAH RAI

Ni Luh Putu Ratih Pravitha 1*), I Wayan Gede Astawa Karang 1), Made Suartana2) 1)Program Studi Ilmu Kelautan/Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung-Bali

2)Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Denpasar-Bali

*Email: puturatihpravitha@student.unud.ac.id

ABSTRACT

ESTIMATION OF CARBON STORAGE IN MANGROVE BIOMASS AT MANGROVE INFORMATION CENTER DENPASAR BALI

Mangroves contribute to mitigating climate change by storing carbon. As mangrove forests have a high rate of carbon sequestration and storage, carbon stock calculations are required to quantify the accumulation of carbon stored in a site to determine its involvement in decreasing greenhouse gas emissions. This study aims to estimate carbon storage at the Mangrove Information Center (MIC) by using an allometric calculation of the mangrove above-ground biomass data. Data collection was carried out on January 10-14, 2022 at the MIC, with an area of 322 ha. The method used is a 1000 meters line transect plot divided into 15 measuring plots in three mangrove ecological zones (front, middle, and back). Biomass data were taken in a nondestructive way based on measurements of the circumference girth at breast height (GBH) and the results were calculated using allometric. According to data analysis, the average total surface biomass of mangroves in MIC is 781.30 kg, with estimated carbon storage in MIC is 36,727 tons/ha. Overall, the total carbon stock in the stratum MIC is 11.826,253 tons. The highest estimated carbon storage is in Plot 9, which is 91,799 tons/ha, while the lowest estimated carbon storage is in Plot 2, which is 13,873 tons/ha. The high numbers of carbon storage from mangrove above-ground biomass are mostly found in the middle and front zones because of the very dense mangrove density.

Keywords: mangrove; above-ground carbon estimation; climate change mitigation

Mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang menjadi penghubung antara wilayah laut dan daratan (Dharmawan dan Siregar, 2008). Habitat mangrove berada di wilayah intertidal, baik pada wilayah tropis ataupun subtropis. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga mangrove dapat hidup dan berkembang biak dengan baik (Sondak, 2015). Terdapat 38 spesies mangrove di Indonesia dari 9 genus, yaitu

Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, Sonneratia, Xylocarpus, Barringtonia, Lumnitzera, Ceriops, dan Nypa (Supriharyono, 2000). Mangrove yang berada di wilayah pesisir melakukan banyak fungsi ekologis, baik bagi manusia ataupun organisme laut lainnya. Bagi organisme laut, mangrove berfungsi sebagai tempat pemijahan serta tempat singgah bagi burung-burung yang bermigrasi, sementara bagi manusia, mangrove berfungsi dalam filtrasi air laut dan logam berat terlarut berbahaya

sebelum mencapai daratan dan sebagai pelindung daratan dari abrasi dan tiupan angin (Julaikha dan Sumiyati, 2017). Fungsi lain dari mangrove selain fungsi ekologis adalah sebagai penyimpan karbon dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Rachmawati et al., 2014).

Hutan mangrove diketahui memiliki tingkat serapan dan simpanan karbon yang tinggi. Menurut Donato et al. (2011), mangrove termasuk ke dalam jenis hutan yang memiliki trofik karbon tinggi, yaitu dengan rata-rata 1,023 Mg karbon per hektar. Penyerapan karbon pada mangrove terjadi selama proses fotosintesis. Selisih dari hasil fotosintesis dengan respirasi akan diakumulasikan sebagai biomassa dari mangrove (Hilmi dan Siregar, 2006). Karbon dari hasil fotosintesis tersebut akan tersimpan di biomassa ataupun sedimen dari mangrove (Camacho et al., 2011). Simpanan karbon pada suatu jenis hutan akan dipengaruhi oleh usia, jenis, tipe, penggunaan hutan, laju pertumbuhan serta kualitas susbtratnya. Oleh karena itu, perhitungan akumulasi karbon yang tersimpan pada suatu lokasi perlu dilakukan dengan penghitungan cadangan karbon, sehingga kapasitas serapan karbon yang dimiliki suatu hutan serta kontribusinya dalam menurunkan konsentrasi gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer dapat diketahui (Astuti et al., 2020).

Mangrove Information Center (MIC) merupakan sebuah lokasi pengelolaan dan pelestarian mangrove yang termasuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali. Hutan mangrove di MIC dapat dimanfaatkan menjadi laboratorium alam dan tempat observasi serta pengamatan

terhadap berbagai jenis mangrove. Namun, informasi terkait simpanan karbon belum tersedia secara khusus pada cakupan MIC. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada biomassa atas permukaan mangrove yang akan dihitung secara alometrik untuk mengetahui estimasi simpanan karbon pada hutan mangrove yang berada di MIC. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan, terutama di kawasan MIC yang termasuk ke dalam wilayah Tahura Ngurah Rai.

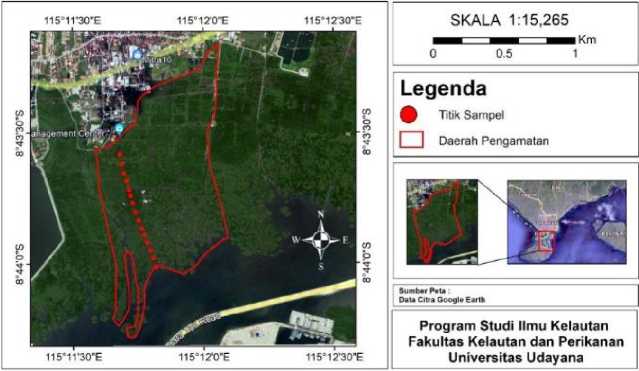

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 10-14 Januari 2022 di Tahura Ngurah Rai. Luas pengambilan data lapangan adalah sebesar 322 ha, dengan batasan daerah pengambilan data seperti yang terlihat pada Gambar 1. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data vegetasi mangrove adalah dengan plot transek garis pada zona intertidal yang tegak lurus dengan daratan (Bengen, 2004). Jarak garis transek adalah sepanjang 1000 meter. Jumlah Plot Ukur (PU) yang digunakan adalah sebanyak 15 plot yang tersebar di tiga zonasi ekosistem mangrove, yaitu 5 plot di zona depan, 5 plot di zona tengah, dan 5 plot di zona belakang. Peletakan plot dilakukan sedemikian rupa agar mewakili kondisi mangrove secara keseluruhan (Ariani et al., 2016). Plot dibuat berukuran 10 x 10 meter dan diletakkan secara zig-zag dengan interval 50 meter antar plot.

PETA LOKASI PENELITIAN Dl KAWASAN MANGROVE INFORMATION CENTER (MIC) TAHURA NGURAH RAI BALI

Gambar 1.

Peta MIC dan Titik Pengamatan yang Ditandai dengan Titik Merah

Data yang diambil adalah biomassa atas permukaan mangrove dan dilakukan dengan cara non destructive atau metode tanpa pemanenan yaitu berdasarkan pengukuran lingkar batang pohon setinggi dada atau girth at breast height (GBH) yang berjarak sekitar 1,3 meter dari permukaan tanah (English et al., 1994; Schaduw, 2021). Data GBH diukur dari seluruh jenis tegakan yang berada pada tingkat sapling (tegakan remaja) dan pohon, baik yang hidup ataupun yang mati, serta kayu mati yang ditemukan jatuh. Sapling adalah tegakan bercabang yang memiliki ukuran tinggi lebih dari 1,5 meter dengan diameter lebih kecil dari 5 cm, sedangkan pohon adalah tegakan dengan diameter lebih besar dari 5 cm (Dharmawan et al., 2020). Hasil pengukuran lalu dicatat pada aplikasi MonMang (Schaduw et al., 2021), untuk dikonversi secara langsung menjadi diameter batang pohon setinggi dada atau diameter at breast height (DBH).

Hasil pengambilan data berupa diameter batang seluruh tegakan yang ditemukan pada setiap plot lalu dihitung menggunakan persamaan alometrik untuk mendapatkan nilai biomassa setiap spesies. Data biomassa tersebut lalu dikonversi menjadi estimasi simpanan karbon per spesies. Hasil penjumlahan dari estimasi simpanan karbon per spesies lalu digunakan dalam perhitungan estimasi simpanan karbon per hektar untuk setiap plot.

Pada penelitian ini, persamaan alometrik berasal dari beberapa hasil penelitian lain sebelumnya menyesuaikan dengan jenis spesies yang ditemukan pada setiap plot ukur. Daftar persamaan alometrik yang digunakan ditampilkan pada Tabel 1.

|

Tabel 1. Persamaan Alometrik Beberapa Jenis Mangrove | |||

|

Nama Spesies |

Persamaan Alometrik |

Sumber |

Catatan |

|

Bruguiera gymnorrhiza Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Sonneratia alba Xylocarpus granatum Xylocarpus moluccensis |

0.0754D2.505ρ 0.0695D2.644ρ 0.1466D2.3136 0.3841D2.101ρ 0.1832D2.21 0.0823D2.59 |

Kauffman and Donato (2012) Kauffman and Donato (2012) Dharmawan (2010) Kauffman and Donato (2012) Kauffman and Donato (2012) Clough & Scott (1989) |

Menggunakan alometrik Xylocarpus granatum (Phang et al.,2015) |

|

Keterangan: D=Diameter (cm); ρ=berat jenis mangrove (g/cm3) | |||

|

Pada penelitian ini juga tidak dilakukan penimbangan pada tegakan mangrove yang ditemukan, sehingga data berat jenis yang digunakan mengacu ke |

hasil pengukuran dari berbagai sumber, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2. | ||

|

Tabel 2. Data Berat Jenis (Wood Density) Beberapa Jenis Mangrove | |||

|

Nama Spesies |

Wood Density (g/cm3) |

Sumber | |

|

Bruguiera gymnorrhiza Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Sonneratia alba Xylocarpus granatum Xylocarpus moluccensis |

0,741 1,05 0,6723 0,078 0,7 0,5674 |

Simpson (1996) dan World Agroforestry Centre (2011) Simpson (1996) dan World Agroforestry Centre (2011) Jachowski et al. (2013) Simpson (1996) dan World Agroforestry Centre (2011) Simpson (1996) dan World Agroforestry Centre (2011) Jachowski et al. (2013) | |

|

Selain data diameter dari pohon hidup, data dari pohon mati turut dihitung. Persamaan alometrik juga digunakan untuk mendapatkan biomassa dari pohon mati yang ditemukan, dengan ditambahkan faktor koreksi dari tingkat |

keutuhan pohon mati menurut Standar Nasional Indonesia dari BSN (2011). Nilai faktor koreksi dari pohon mati ditampilkan pada Gambar 2. | ||

A- pohon mati B- Pohon mati tanpa C. Pohon mati

tanpa daun daun dan ranting tanpa daun,

cabang dan

ranting.

Gambar 2.

Kriteria kondisi pohon berdasarkan tingkat keutuhan pohon mati. A adalah tingkat keutuhan dengan faktor koreksi 0.9, B adalah tingkat keutuhan dengan faktor koreksi 0.8, dan C adalah tingkat keutuhan dengan faktor koreksi 0.7 (Sumber: BSN (2011).

Sementara untuk perhitungan biomassa kayu mati, dilakukan secara geometrik dengan menghitung volume kayu mati terlebih dahulu berdasarkan rumus BSN (2011) sebagai berikut,

Vkm=0,25π(7× IOO)×P (1)

dimana volume kayu mati (Vkm) dinyatakan dalam m3, diameter pangkal kayu mati (dp) dan diameter ujung kayu mati (du) dinyatakan dalam cm, panjang (p) dinyatakan dalam m, dan π adalah 3,14.

Kemudian, untuk perhitungan biomassa kayu mati dilakukan menggunakan rumus dari BSN (2011) sebagai berikut,

Bkm = (2)

dengan biomassa kayu mati (Bkm) dinyatakan dalam kg, volume kayu mati (Vkm) dinyatakan dalam m3, dan berat jenis kayu mati (BJkm) dinyatakan dalam kg/m3. Berat jenis kayu mati dapat diperoleh dengan menimbang kayu mati yang ditemukan. Namun, karena tidak dilakukan penimbangan saat pengambilan data, maka berat jenis kayu mati menggunakan berat jenis spesies

mangrove pada plot ditemukannya kayu mati.

Setelah data biomassa diperoleh dari hasil perhitungan alometrik untuk pohon dan sapling hidup dan mati, serta perhitungan geometrik untuk kayu mati, nilai biomassa tersebut lalu dikonversi menjadi estimasi simpanan karbon dengan menggunakan rumus dari BSN (2011) sebagai berikut,

C= %C organik (3)

dengan kandungan karbon dari biomassa (C) dan total biomassa (B) dinyatakan dalam kg, sedangkan nilai persentase kandungan karbon (%C organik) menggunakan koefisien 0,47.

Untuk mendapatkan hasil estimasi simpanan karbon per hektar, rumus dari BSN (2011) kembali digunakan sebagai berikut,

Cx 10000 ×

1000 Iplot

(4)

dimana kandungan karbon per hektar pada masing-masing carbon pool pada tiap plot (Cn) dinyatakan dalam ton/ha, kandungan karbon pada masing-masing carbon pool pada tiap plot (Cx)

dinyatakan kg, dan luas plot pada masing-masing pool (lplot) dinyatakan dalam m2.

Setelah diketahui estimasi simpanan karbon per hektar dari pohon dan sapling hidup, pohon dan sapling mati, serta kayu mati pada setiap plot, perhitungan estimasi simpanan karbon dalam suatu stratum hutan dilakukan dengan rumus dari BSN (2011), sebagai berikut,

cstraturn = ∣T^) × Iuas stratmm (5) ∖ nplot ∕

dengan total cadangan karbon pada setiap stratum (Cstratum) dinyatakan dalam ton, total kandungan karbon per hektar pada plot dalam stratum (Cplot) dinyatakan

dalam ton/ha, nplot adalah jumlah plot dalam stratum, dan luas stratum dinyatakan dalam hektar (ha).

Hasil penelitian terdiri dari biomassa atas permukaan mangrove dan estimasi simpanan karbon per hektar pada mangrove. Tabel 3 menunjukkan jumlah biomassa atas permukaan mangrove pada lima belas PU, sedangkan Tabel 4 menunjukkan data total estimasi simpanan karbon per hektar.

Tabel 3. Biomassa atas permukaan mangrove pada stratum seluas 322 ha

|

Zona |

Plot |

Biomassa (kg) |

Jumlah Biomassa Atas Permukaan (kg) | ||

|

PSH |

PSM |

KM | |||

|

1 |

361,40 |

174,04 |

- |

535,45 | |

|

2 |

295,17 |

- |

0,0007707 |

295,17 | |

|

Zona Belakang |

3 |

312,88 |

62,41 |

0,0007078 |

375,29 |

|

4 |

565,34 |

45,58 |

- |

610,92 | |

|

5 |

597,78 |

48,87 |

- |

646,65 | |

|

6 |

407,92 |

0,22 |

0,0012037 |

408,15 | |

|

7 |

796,82 |

- |

- |

795,82 | |

|

Zona Tengah |

8 |

1421,56 |

33,35 |

- |

1454,92 |

|

9 |

1953,17 |

- |

- |

1952,17 | |

|

10 |

894,17 |

21,73 |

- |

915,90 | |

|

11 |

1168,59 |

12,40 |

0,0148811 |

1181,00 | |

|

12 |

413,43 |

5,71 |

- |

419,14 | |

|

Zona Depan |

13 |

778,56 |

- |

0,0003005 |

778,56 |

|

14 |

810,36 |

5,19 |

- |

815,55 | |

|

15 |

497,53 |

37,34 |

- |

534,87 | |

|

Rata-rata biomassa atas permukaan mangrove pada seluruh plot |

781,30 | ||||

Keterangan: PSH=pohon dan sapling hidup; PSM=pohon dan sapling mati; KM=kayu mati

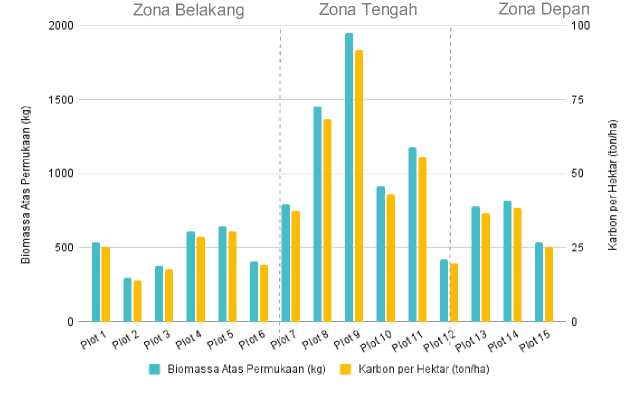

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan kandungan biomassa pada setiap zona dan nilai kandungan karbon di atas permukaan mangrove. Gambar 3 menyajikan

hubungan yang linier antara data jumlah biomassa atas permukaan mangrove dengan total estimasi simpanan karbon per hektar pada setiap plot.

Tabel 4. Estimasi simpanan karbon pada mangrove di stratum seluas 322 ha

|

Zona Plot |

Karbon per hektar (ton/ha) Total Karbon per PSH PSM KM Hektar (ton/ha) |

|

1 2 Zona Belakang 3 4 5 6 7 Zona Tengah 8 9 10 11 12 13 Zona Depan 14 15 |

16,986 8,180 - 25,166 13,873 - 0,000036223 13,873 14,706 2,933 0,000033268 17,639 26,571 2,142 - 28,713 28,096 2,297 - 30,393 19,172 0,011 0,000056574 19,183 37,451 - - 37,451 66,814 1,568 - 68,381 91,799 - - 91,799 42,026 1,021 - 43,047 54,924 0,583 0,000699412 55,507 19,431 0,268 - 19,700 36,592 - 0,000014125 36,592 38,087 0,244 - 38,331 23,384 1,755 - 25,139 |

Rata-rata estimasi simpanan karbon pada 36,727

seluruh plot

Total cadangan karbon dalam stratum (ton) 11826,253

Keterangan: PSH=pohon dan sapling hidup; PSM=pohon dan sapling mati; KM=kayu mati

Gambar 3.

Jumlah biomassa atas permukaan mangrove dan total estimasi simpanan karbon per hektar pada setiap plot di stratum MIC seluas 322 ha

Lokasi pengambilan data di MIC terdiri dari dua jenis hutan yang berbeda, yaitu hutan alami dan hutan rehabilitasi.

Pada hutan alami, jenis mangrove yang tumbuh lebih bervariasi dibandingkan dengan hutan rehabilitasi yang hanya

ditanami oleh satu jenis mangrove dominan. Penelitian ini menemukan enam jenis mangrove secara keseluruhan, yaitu Bruguiera gymnorrhiza, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Sonneratia alba, Xylocarpus granatum, dan Xylocarpus moluccensis. Jenis Bruguiera gymnorrhiza banyak ditemukan ditanam pada hutan rehabilitasi, begitu juga dengan jenis Rhizophora mucronata. Sementara pada hutan alami, jenis yang mendominasi adalah Rhizophora apiculata dan Sonneratia alba. Hutan rehabilitasi banyak terdapat pada zona belakang, sedangkan hutan alami mulai ditemukan pada peralihan menuju zona tengah sampai ke zona depan. Jumlah tegakan hidup yang ditemukan pada kelima belas plot berjumlah total 557 tegakan dengan 437 pohon dan 120 sapling.

Dari hasil perhitungan alometrik menggunakan DBH dari pohon dan sapling hidup, pohon dan sapling mati, serta kayu mati, diketahui rata-rata jumlah biomassa atas permukaan mangrove di MIC adalah sebesar 781,30 kg. Nilai tersebut lalu dihitung dengan dikalikan faktor nilai persentase kandungan karbon sebesar 0,47, sehingga diketahui rata-rata estimasi simpanan karbon per hektar pada mangrove yang terdapat di MIC adalah sebesar 36,727 ton/ha. Secara keseluruhan, total cadangan karbon dalam stratum MIC seluas 322 ha adalah sebesar 11.826,253 ton. Estimasi simpanan karbon pada pohon dan sapling hidup jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pohon dan sapling mati serta kayu mati. Olorunfemi et al. (2019) menyebutkan bahwa biomassa di atas permukaan ditemukan lebih banyak dibandingkan sumber lain, seperti pohon mati dan kayu mati.

Sebagai perbandingan, pada hutan mangrove yang terdapat di Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, rata-rata biomassa

mangrove tercatat sebesar 409,5 ton/ha dengan rata-rata estimasi simpanan karbon per hektar sebesar 192,5 ton/ha pada luas area 43,75 ha (Suli et al., 2015). Nilai tersebut lebih tinggi dari perolehan data dalam penelitian ini. Sementara di lokasi lainnya, seperti hutan mangrove pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, tbk P 12 Tarjun, total estimasi simpanan karbon per hektar adalah sebesar 258,72 ton/ha (Ariani et al., 2016). Penelitian lain seperti yang dilakukan Schaduw (2021) di pulau-pulau kecil pada Taman Nasional Bunaken, total biomassa mangrove berkisar antara 21.19-75.91 ton/ha dengan total estimasi simpanan karbon berkisar pada 9.96-35.68 ton/ha. Nilai rata-rata biomassa dan estimasi simpanan karbon pada hutan mangrove di MIC tidak dapat dikatakan tinggi ataupun rendah karena setiap lokasi akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Penyebab perbedaan ini adalah keberadaan faktor pembatas, seperti suhu dan curah hujan (Ariani et al., 2016)

Pada penelitian ini, plot 9 memiliki estimasi simpanan karbon tertinggi sebesar 91,799 ton/ha, dan plot 2 memiliki estimasi simpanan karbon terendah sebesar 13,873 ton/ha. Nilai estimasi simpanan karbon yang tinggi pada Plot 9 disebabkan karena diameter rata-rata pohon yang ditemukan pada plot tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan plot lainnya. Jumlah pohon yang ditemukan di Plot 9 juga banyak, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kerapatan pohon dengan diameter dan biomassa pohon (Adinugroho dan Sidiyasa, 2006). Menurut Schaduw (2021), dengan bertambahnya usia pohon maka biomassa suatu pohon dan jumlah karbon yang tersimpan akan semakin besar. Hal ini dikarenakan karbon yang terserap akan dialokasikan ke bagian pohon lain seperti daun, ranting, batang dan akar, sehingga menyebabkan diameter dan tinggi pohon bertambah (Bismark et

al., 2008). Sebaliknya, pada Plot 2 jumlah pohon yang ditemukan cukup sedikit jika dibandingkan plot-plot lainnya dan tidak ditemukan pohon ataupun sapling mati serta kayu mati di plot tersebut, sehingga total biomassa atas permukaan menjadi rendah.

Selain itu, dari hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah estimasi simpanan karbon yang tinggi dari biomassa atas permukaan mangrove di MIC terdapat pada zona tengah dan zona depan. Salinitas pada zona tengah umumnya tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sehingga menyebabkan kelimpahan spesies yang lebih banyak pada zona tersebut dibandingkan pada zona lainnya karena mangrove memiliki toleransi yang lebih baik saat salinitas substrat berada dalam rentang yang sedang (Ball, 1998). Dengan spesies mangrove yang lebih melimpah, maka jumlah area basal dan diameter tegakan yang tumbuh pada zona tengah akan lebih besar, menciptakan ekosistem penyerapan karbon yang lebih besar (Rahman et al., 2014). Mangrove pada zona tengah juga sangat rapat, disebabkan oleh banyaknya mangrove dari genus Rhizopora yang ditemukan di bagian zona tengah dan zona depan. Menurut Sugiana et al. (2021), kerapatan pohon Rhizopora di wilayah Tahura Ngurah Rai adalah yang tertinggi dan dapat mencapai 4750 tegakan/hektar. Sesuai dengan pernyataan Hardiansyah (2011), tingkat kerapatan kayu pada hutan mangrove akan menunjukkan ukuran berat dan volume kayu, sehingga potensi penyimpanan karbon menjadi lebih besar karena zat penyusun sel-sel tanaman yang semakin banyak. Selain itu, hutan rehabilitasi seringkali memiliki jarak tanam yang terlalu dekat antara satu pohon dengan yang lain, sehingga terjadi persaingan dalam penyerapan nutrisi yang menyebabkan pertumbuhan pohon menjadi tidak maksimal.

Kesimpulan dari penelitian adalah rata-rata estimasi simpanan karbon pada hutan mangrove yang terdapat di Mangrove Information Centre (MIC) berdasarkan jumlah biomassa atas permukaan memiliki nilai sebesar 36,727 ton/ha dengan total cadangan karbon dalam stratum MIC seluas 322 ha adalah sebesar 11.826,253 ton. Estimasi simpanan karbon tertinggi sebesar 91,799 ton/ha terdapat pada Plot 9, sedangkan estimasi simpanan karbon terendah sebesar 13,873 ton/ha berada pada Plot 2. Jumlah estimasi simpanan karbon yang tinggi dari biomassa atas permukaan mangrove di MIC terdapat pada zona tengah dan zona depan karena kerapatan mangrove pada zona-zona tersebut sangat rapat, sehingga menyebabkan simpanan karbon menjadi lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, W.C., Sidiyasa, K. 2006. Model pendugaan biomassa pohon mahoni (Swietenia macrophylla

King) di atas permukaan tanah. Jurnal penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 3 (1): 103–117.

Ariani, E., Ruslan, M., Kurnain, A., Kissinger. 2016. Analisis Potensi Simpanan Karbon Hutan Mangrove di Area PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk P 12 Tarjun. EnviroScienteae, 12 (3): 312–29.

Astuti, R., Wasis, B., Hilwan, I. 2020. Potensi Cadangan Karbon Pada Lahan Rehabilitasi Di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Media Konservasi, 25 (2): 140–48.

Ball, M. 1998. Mangrove species richness in relation to salinity and waterlogging: a case study along the Adelaide River floodplain, northern Australia. Global Ecology & Biogeography Letters, 7 (1): 73–82.

Bengen, D.G. 2004. Sinopsis Teknik Pengambilan Contoh Dan Analisis Data Biofisik Sumberdaya Pesisir. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB.

Bismark, M., Subiandono, E., Heriyanto, N.M. 2008. Keragaman dan Potensi Jenis Serta Kandungan Karbon Hutan Mangrove di Sungai Subelen Siberut, Sumatera Barat. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 5 (3): 297–306.

BSN. 2011. Pengukuran dan

Penghitungan Cadangan Karbon– Pengukuran Lapangan untuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based Forest Carbon Accounting). Jakarta.

Camacho, L.D., Gevaña, D.T., Carandang, A.P., Camacho, S. C., Combalicer, E.A., Rebugio, L.L., Youn, Y.C. 2011. Tree Biomass and Carbon Stock of a Community-Managed Mangrove Forest in Bohol, Philippines. Forest Science and

Technology, 7 (4): 161-67.

Clough, B.F., and K. Scott. 1989.

Allometric Relationships for

Estimating Aboveground Biomass in Six Mangrove Species. Forest Ecology and Management, 27: 117127.

Dharmawan, I.W.S., Siregar, C.A. 2008. Karbon Tanah dan Pendugaan

Karbon Tegakan Avicennia marina (Forsk.)Vierh. di Ciasem,

Purwakarta. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, 5 (4): 317-28.

Dharmawan, I.W.E., Suyarso, Ulumuddin, Y.I., Prayudha, B., Pramudji. 2020. Panduan Monitoring Struktur Komunitas Mangrove di Indonesia. Bogor: PT Media Sains Nasional.

Dharmawan, I.W.S.. 2010. Pendugaan

Biomasa Karbon di Atas Tanah pada Tegakan Rhizophora Mucronata di Ciasem, Purwakarta. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 15 (1): 50-56.

Donato, D.C., Kauffman, J.B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., Kanninen, M . 2011. Mangroves among the Most Carbon-Rich Forests in the Tropics. Nature Geoscience. 4 (5): 293-97.

English, S., Wilkinson, C. Baker, V. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. ASEAN-Australia Marine Science Project. Townsville, QLD: Australian Institute of Marine Science.

Hardiansyah, G. 2011. “Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Studi Kasus Areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengah)”. (thesis). Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Hilmi, E., Siregar, A.S. 2006. Model Pendugaan Biomassa Vegetasi Mangrove di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Biosfera, 23 (2): 77-85.

Jachowski, N.R., Quak, M.S.Y., Friess, D.A., Duangnamon, D., Webb, E.L., Ziegler, A.D. 2013. Mangrove Biomass Estimation in Southwest Thailand Using Machine Learning. Applied Geography, 45: 311-321.

Julaikha, S., Sumiyati, L. 2017. Nilai Ekologis Ekosistem Hutan

Mangrove. Jurnal Biologi Tropis, 17 (1) : 23-31.

Kauffman, J.B., Donato, D.C. 2012. Protocols for the Measurement, Monitoring and Reporting of Structure, Biomass and Carbon Stocks in Mangrove Forests.

Working Page. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Olorunfemi, I.E., Komolafe, A.A., Fasinmirin, J.T., Olufayo, A.A.. 2019. Biomassa Carbon Stocks of Different Land Use Management in the Forest Vegetation of Nigeria. Acta Oecologica, 95 (2019): 45-56.

Phang, V.X.H., Chou, L.M., Friess, D.A. 2015. Ecosystem Carbon Stocks Across a Tropical Intertidal Habitat Mosaic of Mangrove Forest, Seagrass Meadow, Mudflat and Sandbar. Earth Surf. Process. Landform, 40: 1387– 1400.

Rachmawati, D., Setyobudiandi, I., Hilmi, E. 2014. Potensi Estimasi Karbon Tersimpan Pada Vegetasi Mangorove di Wilayah Pesisir Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Jurnal Omni-Akuatika, XIII (19): 85–91.

Schaduw, J.N.W., Bachmid, F., Reinhart, G., Lengkong, E.M., Maleke, D.C., Upara, U., Lasut, H.E., Mamesah, J., Azis, A., Tamarol, Y.L., Sulastri, H., Puteri, S.M.A., Saladi, J.D. 2021. Mangrove Health Index and Carbon Potential of Mangrove Vegetation in Marine Tourism Area of Nusantara Dian Center , Molas Village , Bunaken District , North Sulawesi Province. Spatial: Wahana

Komunikasi dan Informasi Geografi, 21 (2): 9–15.

Simpson, W.T. 1996. Method to Estimate Dry-Kiln Schedules and Species Groupings: Tropical and Temperate Hardwoods. RPL-RP-548. Madison, USA: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory.

Sondak, C.F.A. 2015. Estimasi Potensi Penyerapan Karbon Biru (Blue Carbon) oleh Hutan Mangrove Sulawesi Utara. Journal of Asean

Rahman, M.M., Khan, M.N.I, Hoque, A. K.F., & Ahmed, I. 2015. Carbon

stock in the Sundarbans mangrove forest: spatial variations in vegetation types and salinity zones. Wetlands Ecology and Management, 23 (2): 269-283.

Schaduw, J.N.W. 2021. Estimasi Karbon Tersimpan pada Vegetasi Mangrove Pulau-Pulau Kecil Taman Nasional Bunaken. Jurnal Ilmiah Platax, 9 (2): 289–95.

Studies on Maritime Issues, 1 (1): 24–29.

Sugiana, I.P., Andiani, A.A.E., Dewi, I.G.A.I.P., Karang, I.W.G.A., As-Syakur, A.R., & Dharmawan, I.W.E. 2022. Spatial distribution of mangrove health index on three genera dominated zones in Benoa Bay, Bali, Indonesia. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23 (7): 3407-3418.

Suli, A.A.T., Tasirin, J.S., Saroinsong, F.B., Sumakud, M.Y.M.A. 2015. Pendugaan Karbon Tersimpan di Hutan Mangrove Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Cocos, 6 (5): 1–6.

Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pngelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir Tropis. Jakarta: Gramedia.

World Agroforestry Centre. 2011. World Agroforestry Centre 2011 Databases.

219

ECOTROPHIC • 16(2): 209-219 p-ISSN:1907-5626,e-ISSN: 2503-3395

Discussion and feedback