KONDISI EKOSISTEM DAN VALUASI EKONOMI LAMUN DI PANTAI SAMUH, NUSA DUA, BALI

on

Kondisi Ekosistem dan Valuasi Ekonomi Lamun... [Cornelia Coraima Lazaren, dkk]

KONDISI EKOSISTEM DAN VALUASI EKONOMI LAMUN DI PANTAI SAMUH, NUSA DUA, BALI

Cornelia Coraima Lazaren1*), Made Antara2), Ida Ayu Astarini3) 1)Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Udayana Bali 2)Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Udayana 3)Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Udayana

*Email: cornelialazaren@gmail.com

ABSTRACT

ECOSYSTEMS CONDITION AND ECONOMIC VALUATION OF

SEAGRASS IN SAMUH BEACH, NUSA DUA, BALI

Seagrass ecosystems in addition to providing economic benefits also have ecological functions, so it is highly recommended to conserve these ecosystems in order to preserve spawning areas, nurseries and habitats for fish and other marine biota. This study aims to identify the condition of seagrass ecosystems in Samuh Beach, Nusa Dua, estimating the economic value of the seagrass ecosystems in Samuh Beach, Nusa Dua and formulating for sustainable management of seagrass ecosystems in Samuh Beach, Nusa Dua. The study was conducted in January-March 2020 at Samuh Beach, Nusa Dua, Bali. Data collected includes secondary data and primary data. Secondary data were collected from related institutions, while primary data were collected through purposive sampling and questionnaires. The analysis used was description analysis, calculation of the economic value of marine resources through a Total Economic Value (TEV) and DPSIR analysis. This study found that the actual condition of the seagrass ecosystem resources in Samuh Beach is currently in the category of less rich/less healthy due to natural factors (substrate conditions) and human activity (anthropogenic). The economic value of seagrass ecosystems at Samuh Beach Nusa Dua, Bali showed the total economic value reached IDR. 327,843,325 per year and seagrass ecosystem management strategies that can be applied in the coastal area of Samuh Beach are the development of marine ecotourism, stock enrichment, and rehabilitation of seagrass beds.

Keywords: Seagrass condition; TEV; economic valuation; Samuh beach.

Fungsi ekologis yang dimiliki ekosistem lamun selain memiliki manfaat ekologis, juga manfaat ekonomi yang nyata (berbagai komoditas ikan) (Hartati et al., 2012; Rahman et al., 2016; Wagey, 2013). Beberapa fungsi penting padang lamun adalah sebagai penyedia makanan langsung bagi organisme herbivora dan tempat berlindung bagi organisme kecil (Rappe et al., 2013), sehingga berkontribusi besar terhadap kelimpahan ikan di laut (Rappe, 2010). Hal tersebut dapat membantu

masyarakat sekitar dalam menopang kebutuhan pangan (Nordlund et al., 2010), sehingga terdapat rekomendasi untuk melakukan konservasi ekosistem pantai dalam rangka melestarikan daerah pemijahan, daerah asuhan dan habitat bagi ikan dan biota laut lainnya (Menristek, 2010). Lamun di Bali banyak tersebar di perairan utara dan selatan. Di daerah selatan Bali lamun ditemukan di sekitaran Tanjung Benoa, salah satunya yaitu Pantai Samuh (Faiqoh et al., 2015). Pantai Samuh terletak di sebelah selatan Tanjung Benoa yang memiliki panorama terumbu karang yang indah serta kondisi perairan yang tenang dan

201

ECOTROPHIC • 14(2):201-213

p-ISSN:1907-5626,e-ISSN: 2503-3395

substrat berpasir. Pantai ini sangat mudah diakses para wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berwisata. Banyaknya aktivitas - aktivitas wisata laut dan pembuangan limbah hotel yang terjadi di perairan

Tekanan pada ekosistem lamun dikhawatirkan dapat menjadi ancaman langsung bagi degradasi habitat dan keanekaragaman hayati ekosistem lamun (Subhashini et al., 2013). Maka dari itu, pemberian nilai moneter yang sesuai terhadap sumber daya alam dan fungsinya, memberikan kesempatan bagi manusia untuk memahami segala dampak penggunaan sumber daya alam dan lingkungan (Hadad, 2012). Penelitian mengenai valuasi ekonomi pada ekosistem padang lamun sebelumnya pernah dilakukan oleh Constanza et al. (1997) yang menyatakan nilai ekonomi ekosistem padang lamun secara global mencapai US$ 19.000/ha/th. Penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia seperti, di kota Bontang yang dilakukan Oktawati et al. (2018) hasil nilai ekonmi totalnya mencapai 7 triliyun per tahun.

Mengingat berbagai konsentrasi serta aktivitas masyarakat pada umumnya terpusat di wilayah pesisir termasuk dalam kasus ini adalah Pantai Samuh serta kurang cermatnya

dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pengelolaan sumber daya alam akan berdampak negatif yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk mengidentifikasi kondisi ekosistem lamun di Pantai Samuh, Nusa Dua, mengestimasi nilai ekonomi dari ekosistem lamun di Pantai Samuh, Nusa Dua dan memformulasikan sebuah pengelolaan ekosistem lamun yang berkelanjutan di Pantai Samuh, Nusa Dua.

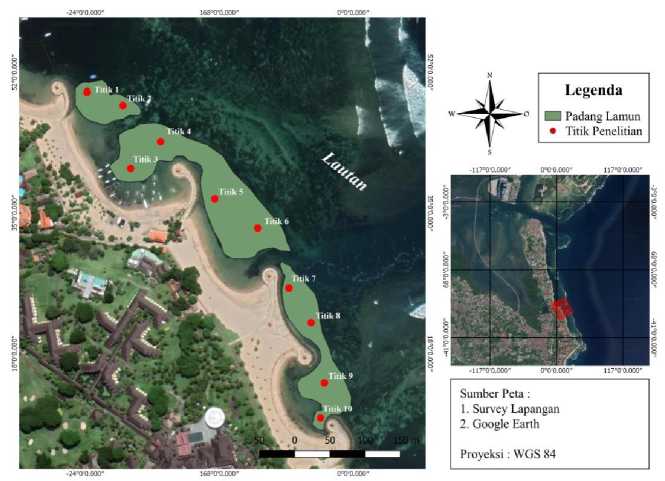

Tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di Pantai Samuh, Nusa Dua, Bali, Januari 2020 - Maret 2020. Pengambilan data primer ditentukan secara purposive (sengaja) dengan kondisi yang ada pada lokasi penelitian (Gambar 1). Untuk keperluan pendataan persentase tutupan lamun dan kualitas air dilakukan pada areal yang ditumbuhi lamun. Hasil wawancara dengan nelayan lokal yang memanfaatkan ekosistem lamun sebagai daerah penangkapan ikan digunakan sebagai data DPSIR dan data valuasi ekonomi.

Gambar 1.

Titik Lokasi Pengamatan Ekosistem Lamun di Pantai Samuh, Nusa Dua, Bali.

Data ekologis diperoleh dengan cara purposive sampling dengan menentukan 10 titik sampling untuk pengamatan sampel lamun. Sampling menggunakan transek kuadrat 50 x 50 cm. Setiap titik lokasi pengambilan sampel dicatat berdasarkan pembacaan di GPS. Titik-titik sampling yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian akan diamati jenis lamunnya dan ditentukan persen tutupan lamun di lapangan. Bersamaan dengan itu juga dilakukan dengan mengukur parameter lingkungan yaitu berupa suhu, salinitas, pH dan oksigen terlarut (DO).

Pengumpulan data wawancara dibagi atas 4 bagian yaitu pengumpulan data nilai manfaat langsung, pengumpulan data nilai manfaat tidak langsung dan nilai bukan manfaat. Semua pengambilan data tersebut dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuisioner.

Rumus untuk menghitung persen penutupan lamun pada masing-masing petak dapat menggunakan rumus dari (Kepmen LH No. 200, 2004) pada persamaan 1 :

r_ ∑Wixfi) ∑f

Dimana : C = Persentase tutupan lamun ke-i (%), Mi = Nilai tengah kelas persen penutupan lamun pada tiap sub petak/plot, f = Banyaknya sub petak pada persentase selang kelas penutupan jenis lamun ke-i.

Hasil persentase tutupan lamun pada tiap sub petak ditentukan, kemudian dimasukkan ke dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Lamun Berdasarkan Kerapatan

|

Kelas |

Kerapatan atau kelimpahan (Ind/m2) |

Kondisi |

|

1 |

<25 |

Sangat Jarang |

|

2 |

25-75 |

Jarang |

|

3 |

75-125 |

Agak Rapat |

|

4 |

125-175 |

Rapat |

|

5 |

>175 |

Sangat Rapat |

Sumber: Haris dan Gosari, 2012

Nilai ekonomi ekosistem lamun di Pantai Samuh ini meliputi nilai guna (use value), nilai non guna (non use value) yang terdiri dari nilai pilihan, nilai warisan serta nilai keberadaan dilihat dari kesediaan mereka membayar (willingness to pay) yang dihitung dengan pendekatan CVM (Contingent Valuation Method). Nilai guna ini terdiri dari nilai penggunaan langsung (direct use value) yang dihitung dengan Eop (Effect on Production) serta ndirect use value (nilai manfaat tidak langsung) yang dihitung dengan pendekatan Contingent

Valuation Method (CVM) melihat keinginan untuk menerima (willingness to accept) dari responden. Menurut Bakosurtanal, 2005, persamaan 2 total nilai ekonomi dijabarkan dalam persamaan berikut:

TEV = U V + N UV = (D UV + IUV + O V) + (XV + B V)

Dimana: TEV = Total Economic Value; IUV = Indirect Use Value; UV = Use Values; OV = Option Value; NUV = Non Use Values; XV = Existence Value; DUV = Direct Use Value; BV = Bequest Value

-

2.3 .3 Analisis Driving Force Preassure State Impact Response (DPSIR)

Analisis DPSIR ini didasarkan pada aktivitas manusia yang mengarah pada berbagai kegiatan yang dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan yang dilihat dari driving force, preassure, state, impact dan response yang merupakan konsep rantai hubungan yang akhirnya mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan masyarakat (Hadad, 2012).

Instrumen pada penelitian ini adalah: GPS, thermometer, refraktrometer, DO meter, pH meter, current meter, dan transek kuadrat 50 x 50 cm. Juga digunakan buku identifikasi lamun (Status Padang Lamun di Indonesia 2018 Versi. 02 oleh COREMAP CTI AND LIPI). Bahan yang digunakan adalah tanaman lamun sebagai objek observasi dan jenis sampel.

-

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

-

A. Distribusi Parameter Kualitas Perairan

Parameter fisika kimia yang diukur di perairan ekosistem lamun Pantai Samuh adalah : suhu, salinitas, kelarutan oksigen (DO), dan pH. Hasil pengukuran parameter kualitas perairan di 10 titik penelitian diperoleh distribusi suhu berkisar antara 28,33 - 30,93oC, salinitas 33 - 34‰, pH 7,3 -7,5, oksigen terlarut antara 66,8 -7,5 mg/l (Tabel 2). Dari hasil tersebut dapat dilihat semua paramter yang dikaji sudah sesuai

(optimum) bagi pertumbuhan lamun menurut menurut Kep Men LH No. 51 Th 2004. Dalam distribusi lamun secara global suhu sagan berkontribusi dalam mengontrol pertumbuhan lamun (Fourqurean et al., 2015). Hartati et al. (2017) kisaran rentan salinitas yang mempengaruhi pertumbuhan lamun yaitu antara 10 dan 40 ‰,

sebagaimana dinyatakan oleh Sese et al. (2018) bahwa pH relatif yang dimiliki oleh perairan laut dan pesisir memiliki kisaran 7,7 – 8,4. Dan juga oksigen terlarut menurut Barus (2004) sebaiknya berkisar antara 6 sampai 8 mg/l di sebuah perairan. Lamun yang tua dapat menoleransi fluktuasi salinitas yan besar. Hasil pengukuran parameter fisika kimia di Pantai Samuh Nusa Dua, Bali dapat dilihat pada Tabel 2.

-

B. Persentase Tutupan Lamun

Ekosistem padang lamun Pantai Samuh tersebar cukup merata di sepanjang pesisir Pantai Samuh. Penyebaran ekosistem lamun pada daerah penelitian mulai dari kedalaman ±0-5 meter. Terdapat 9 jenis yang ditemukan yaitu Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Syringodium

isoetifolium, Halophila minor, Halophila ovalis, Cymodocea serrulata,

Thalassodendron ciliatum, Halodule pinifolia dan Halodule uninervis. Hasil analisis persentase tutupan lamun pada 10 titik ini didapatkan bahwa jenis E. acoroides tutupan lamun berkisar antara 5,3 - 26,8 %, 13,9 - 18,3 % untuk C. serrulata, 15,9 - 18,0 % untuk H. ovalis, 10,8 % untuk H. minor, 5,3 – 20,4 % untuk S. Isoetifolium, 10,8 -23,8 % untuk T. hemprichii, 5,4 – 15,5 % untuk T. ciliatum dan 6,5 – 19,6 % untuk jenis H. Pinifolia.

Tabel 2. Nilai kualitas air laut di Pantai Samuh, Bali

|

Titik Pengamatan |

Suhu |

Salinitas |

pH |

DO |

|

Titik 1 |

28.33oC |

33‰ |

7.3 |

7.4 mg/l |

|

Titik 2 |

28.80 oC |

34‰ |

7.4 |

7.5 mg/l |

|

Titik 3 |

29.07 oC |

33‰ |

7.5 |

7.1 mg/l |

|

Titik 4 |

30.63 oC |

34‰ |

7.5 |

7.3 mg/l |

|

Titik 5 |

30.57 oC |

34‰ |

7.4 |

7.3 mg/l |

|

Titik 6 |

29.27 oC |

33‰ |

7.4 |

7.3 mg/l |

|

Titik 7 |

29.50 oC |

33‰ |

7.5 |

7.3 mg/l |

|

Titik 8 |

28.77 oC |

34‰ |

7.5 |

7.4 mg/l |

|

Titik 9 |

29.83 oC |

33‰ |

7.3 |

6.8 mg/l |

|

Titik 10 |

30.93 oC |

33‰ |

7.3 |

6.9 mg/l |

|

Kepmen LH* |

28 - 30oC |

33 - 34‰ |

6,5 – 8,5 |

>5 mg/l |

* Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut

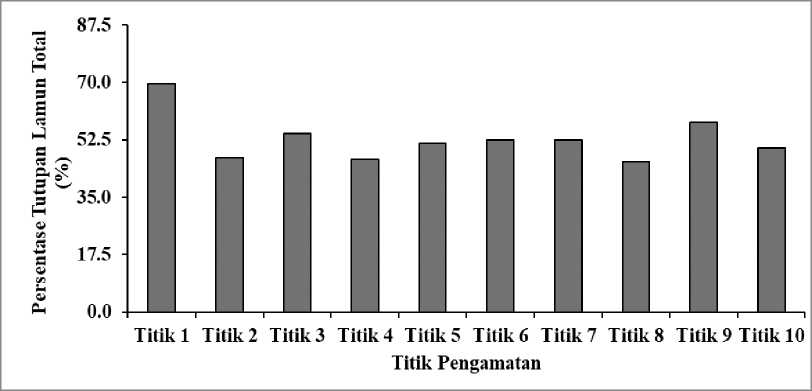

Gambar 2.

Persentase Total Tutupan Lamun di Pantai Samuh

Gambar 2 menunjukkan bahwa total persentase tutupan lamun berkisar antara 69,6% - 16,0%. Total persentase tertinggi terdapat pada titik 1 sebesar 69,6 %. Tipe substrat pada titik ini adalah berpasir dengan campuran karang mati, pada lokasi ini ditemukan 4 jenis lamun yakni E. acoroides, H. uninervis, T.hemprichii dan H. pinifolia. Namun pada titik 1 ini cenderung lebih didominasi jenis lamun T. hemprichii dengan

nilai persen tutupan sebesar 23,8%. Kemudian total persentase terendah terdapat pada titik 8 sebesar 45,8%. Tipe substrat pada titik ini adalah berpasir dengan campuran pecahan karang mati, pada lokasi ini ditemukan 4 jenis lamun yakni E.acoroides, C. serrulata, S. isoetifolium dan T. ciliatum. Namun pada titik 8 ini cenderung lebih didominasi jenis lamun E. acoroides dengan nilai persen tutupan

sebesar 16,0%. Persentase tutupan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis lamun yang dominan ditemukan adalah jenis T. hemprichii dan E. acoroides, hal ini dikarenakan kedua spesies tersebut toleransi terhadap perubahan suhu, salinitas dan jenis substrat yang lebih luas dibanding jenis lainnya (Poedjirahajoe et al. 2013). Persentase tutupan lamun yang rendah pada beberapa titik pengamatan diduga disebabkan oleh banyaknya aktivitas berupa penangkapan ikan dengan menggunakan jaring oleh nelayan yang cenderung menginjak-injak ekosistem lamun. Selain itu adanya variasi tutupan lamun di Pantai Samuh, menurut Poedjiraharjoe et al. (2013), rendahnya angka penutupan di suatu perairan umumnya diduga telah terjadi kekeruhan yang dapat menghambat terjadinya foto sintesis karena adanya aktivitas manusia dan tingginya aktivitas perikanan.

Rendahnya persen tutupan ini juga dapat disebabkan oleh adanya kondisi substrat di lapangan, dimana substrat di Pantai Samuh dominan berupa pasir dengan campuran pecahan karang mati (rubble). Jenis substrat bagi pertumbuhan/kesuburan dan penyebaran lamun dipengaruhi juga oleh ukuran partikel substratnya. Ketersediaan unsur hara N dan P yang melimpah di substrat berkaitan dengan semakin kecil/ halusnnya ukuran sebuah sedimen. Pada hasil pengamatan di lapangan ditemukan substrat di Pantai Samuh berupa pasir dengan campuran pecahan karang mati yang memiliki ukuran partikel yang besar (kasar). Hal ini yang kemungkinan berpengaruh terhadap kesuburan maupun sebaran lamun di Pantai Samuh, dimana pendapat dari Putri et al. (2018) menyatakan bahwa jenis substrat yang agak kasar memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Begitu pula dengan pendapat dari Steven (2013) substrat dari pecahan karang memiliki karakteristik yang sulit ditembus akar untuk memperoleh nutrien dikarenakan tekstur yang lebih kasar.

-

A. Tangkapan Ikan

Biota yang sering dimanfaatkan atau ditangkap adalah ikan. Jenis tangkapan ikan tersebut meliputi ikan baronang, ikan kerapu dan ikan lencam. Spesies yang berasal dari famili Siganidae (ikan baronang) berasosiasi dengan lamun di perairan sebagai sumber makanannya (Latuconsina et al., 2013; Muliati et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat yang memanfaatkan ekosistem padang lamun di Pantai Samuh, diketahui bahwa biota-biota yang ditangkap oleh nelayan adalah biota yang hidup dan yang biasanya berada di padang lamun. Kisaran harga sumberdaya ikan Rp 10.000 – 12.000 per kg untuk semua jenis ikan ekonomis penting. Ikan hasil tangkapan nelayan langsung dibeli oleh tengkulak (nelayan pengumpul) dan nelayan pengumpul menjual kembali di pasar. Nilai utility (U) dan surplus konsumen (CS) menunjukkan kepuasan atau kenikmatan konsumen dari hasil sumberdaya ekosistem lamun, nilai total kesediaan membayar (U) sebesar Rp. 22.430.750 per tahun. Sedangkan harga (PQ) yang dibayarkan konsumen adalah Rp 2.116.865. Jadi bisa dilihat nilai CS (surplus konsumen) adalah sebesar Rp. 20.313.885 per tahun. Total dari nilai manfaat langsung sumberdaya ikan sebesar Rp. 41.789.117 per tahun dengan jumlah populasi nelayan sebanyak 75 orang.

Hasil analisis diperoleh nilai kesediaan untuk membayar manfaat ekosistem padang lamun sebagai tempat bertelur, persemaian dan tempat mencari makan per responden adalah Rp. 5,400 per tahun. Berdasarkan data statistik Kelompok Usaha Bersama (Samuh KUB) tahun 2019, jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan adalah 75 orang. Jumlah ini termasuk

nelayan secara keseluruhan. Diasumsikan jika padang lamun tersebut rusak, maka seluruh biota laut tidak dapat melakukan pemijahan, pengasuhan dan mencari makan di padang lamun lagi. Maka, hasil tangkapan nelayan akan menjadi berkurang, bahkan nelayan bisa kehilangan mata pencahariannya akibat tidak adanya lagi biota yang hidup di laut. Jika ekosistem padang lamun mengalami kerusakan, maka nilai yang berhak diterima seluruh nelayan Pantai Samuh adalah jumlah nilai tersebut per tahun. Agusitina (2014) menyatakan bahwa jika dengan rusaknya habitat biota untuk bertelur, berkembangbiak, dan mencari makan di kawasan lamun, maka pendapatan nelayan berkurang, bahkan lebih mengkhawatirkan. Nelayan akan kehilangan mata pencaharian karena kerusakan ekosistem lamun.

Berdasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas manfaat pilihan sumberdaya ekosistem lamun per responden adalah sebesar Rp 3.933 per tahun. Penduduk masyarakat di Kelurahan Benoa berjumlah 27.440 orang. Jadi total nilai manfaat pilihan sumberdaya ekosistem lamun adalah sebesar Rp.95.901.813 per tahun.

Selama penelitian, beberapa fauna yang terdapat di lamun seperti ikan, kepiting, udang, moluska, krustasea, bulu babi, dan teripang terlihat di kawasan ini. De Groot et al. (2012), jasa ekosistem di laut mengalami degradasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini menyebabkan penurunan fungsi dan hambatan yang pada akhirnya mempertaruhkan kelangsungan arus dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Keanekaragaman flora dan fauna serta nilai ekonominya harus dievaluasi untuk mencegah hilangnya sumber daya ini.

-

B. Nilai Keberadaan (Existence Value)

Nilai keberadaan merupakan sumberdaya alam yang terlepas dari manfaat yang dapat diambil dari padanya yang termasuk kategori sebagai jasa budaya berupa kegiatan wisata di ekosistem lamun dan estetika yang terkandung dalam ekosistem lamun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas manfaat keberadaan ekosistem lamun per responden sebesar Rp 4.044 per tahun. Jumlah penduduk di Kelurahan Benoa tahun 2019 sebesar 27.440 jiwa. Total nilai manfaat keberadaan ekosistem lamun adalah sebesar Rp 71.753.247 per tahun. Ekosistem lamun tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat penagkapan biota ikan, tetapi juga sebagai tempat wisata dan rekreasi. Jika ekosistem lamun ini tidak dijaga dan dipertahankan maka akan rusak oleh aktivitas masyarakat yang memanfaatkan rumput laut. Oleh karena itu, apabila ekosistem lamun rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, para nelayan akan dirugikan karena rela membayar Rp. 71.753.247 setiap tahun sebagai biaya pemulihan ekosistem lamun.

Nilai warisan merupakan berkaitan dengan perlindungan atau pengawetan (preservation) sumberdaya yang mengandung nilai yang nantinya dapat diwariskan kepada generasi mendatang yang termasuk kategori sebagai jasa budaya berupa sistem pengetahuan dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada ekosistem lamun. Nilai warisan menurut sebuah survei, kesediaan untuk membayar (willingnes to pay) diperoleh langsung dari responden. Bedasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas nilai warisan/keberlanjutan ekosistem lamun per responden sebesar Rp 3.744 per tahun. Jumlah penduduk Kelurahan Benoa secara keseluruhan adalah sebanyak 27.440 jiwa. Jadi nilai manfaat warisan ekosistem lamun adalah sebesar Rp.71.475.848 per tahun. Marhayana (2012) menyatakan nilai yang diwariskan tidak

dapat diukur dari nilai pasar, sehingga nilai yang diwariskan dapat dihitung dengan metode perkiraan tidak kurang dari 10% dari nilai manfaat langsung ekosistem.

Nilai ekonomi total ekosistem lamun Pantai Samuh ditentukan dalam penelitian ini adalah sama dengan Rp. 327.843.325. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ekosistem lamun Pantai Samuh merupakan hal yang penting dan strategis dalam halnya sebagai suatu ekosistem bagi kehidupan masyarakat di Pantai Samuh dan sekitarnya. Nilai ekonomi total ekosistem lamun Pantai Samuh merupakan nilai riil sumberdaya ekosistem lamun yang ada saat ini, nilai ini belum mencangkup wilayah ekosistem lamun secara keseluruhan di Nusa Dua, Bali, tetapi hanya terdapat pada daerah lokasi penelitian. Kerusakan ekosistem lamun dan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan menyebabkan nilai produksi nelayan pada ekosistem lamun semakin menurun, ditambah dengan harga ikan maupun tentunya sangat mempengaruhi nilai ekonomi total dalam ekosistem lamun Pantai Samuh.

Nilai riil yang berasal dari nilai manfaat dan nilai bukan manfaat pada ekosistem lamun yang lumayan besar di Pantai Samuh, maka output dari nilai tersebut kepada pihak terkait (instansi pemerintah) adalah

bagaimana agar ekosistem lamun Pantai Samuh dapat dikelola dengan baik dan tepat, mengingat kondisi ekosistem lamun di daerah ini semakin terancam oleh berbagai aktivitas manusia maupun faktor alam. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan maupun pada pelestarian sumberdaya alam, yang tentunya akan berdampak besar terhadap nilai ekonomi total suatu ekosistem wilayah pesisir.

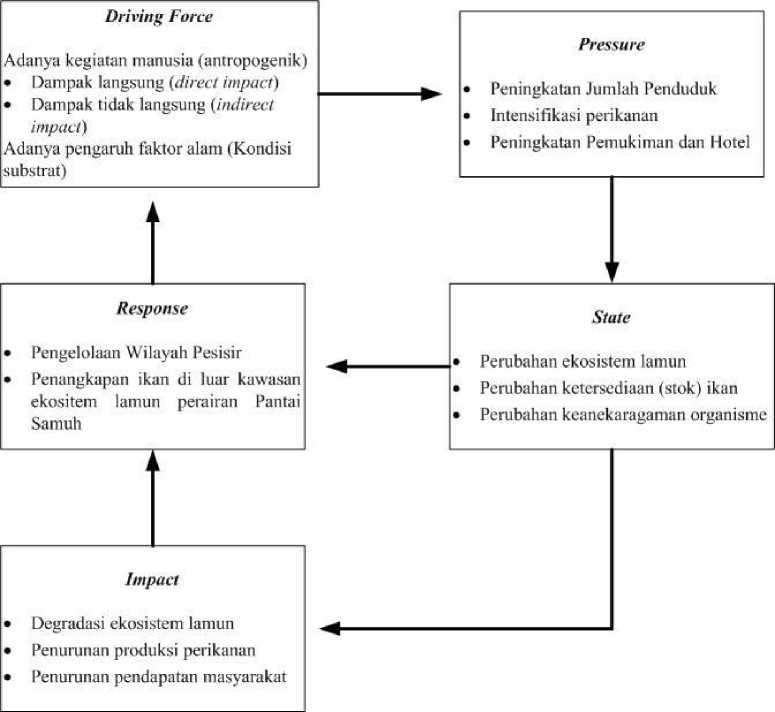

Pendekatan DPSIR ini didasarkan pada konsep rantai sebab akibat, yaitu menggambarkan driving force (faktor

penyebab), pressure (tekanan/faktor pendorong/katalis yang mempercepat perubahan kondisi suatu keadaan), states (kondisi awal), impact (dampak dari

perubahan tersebut), serta responses (respon dari stakeholder/subjek terkait terhadap perubahan tersebut). Dengan

mendeskripsikan permasalahan dan

kompleksitas pemanfaatan serta pemanfaatan ekosistem lamun di Pantai Samu, maka dinamika dan saran yang ada dapat dianalisis dan dijadikan dasar dalam perumusan pengelolaan ekosistem lamun di Pantai Samuh (Gambar 3).

Gambar 3.

Diagram analisis DPSIR ekosistem lamun Pantai Samuh, Bali.

Hasil pengamatan kondisi lamun di Pantai Samuh adalah termasuk dalam kategori kurang sehat/kurang kaya. Hasil ini didapat berdasarkan persen tutupan lamun yang berada di Pantai Samuh. Kondisi ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat setempat terutama nelayan yang berada di daerah tersebut. Dampak tersebut berasal dari aktivitas manusia (antropogenik) dan faktor alam. Hasil kajian mengenai nilai ekonomi total ekosistem lamun didapatkan sebesar Rp. 327.843.325, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa ekosistem lamun di Pantai Samuh memiliki nilai yang penting terhadap lingkungan. Nilai ekonomi ini merupakan gambaran nilai yang terkadung dalam sumberdaya ekosistem lamun berupa fungsi dan manfaat dari ekosistem lamun khususnya Pantai Samuh.

Berdasarkan pemaparan di atas, didapatkan ekosistem lamun di Pantai Samuh yang memiliki kondisi kurang kaya/ kurang sehat serta memiliki nilai ekonomi yang penting didalamnya perlu dilakukan upaya pengelolaan bagi ekosistem lamun. Hasil dari wawancara terkait persepsi mereka dengan masyarakat Pantai Samuh nantinya digunakan sebagai masukan atau acuan untuk pengelolaan ekosistem lamun secara berkelanjutan di Pantai Samuh ini adalah sebagai berikut: terjadinya kerusakan ekosistem lamun, rekreasi pantai, hasil tangkapan nelayan telah menurun, dan kebutuhan untuk melindungi padang lamun. Adapun yang dapat diterapkan pada pengelolaan wilayah pesisir Pantai Samuh adalah sebagai berikut:

Tekanan terhadap ekosistem lamun berupa aktivitas yang dapat menyumbang kerusakan padang lamun, nantinya dapat menimbulkan degradasi pada ekosistem lamun di Pantai Samuh. Dalam rangka mengurangi kerusakan padang lamun, industri wisata bahari bertujuan untuk mengembangkan ekowisata atau ekowisata bahari. Ekowisata dalam pengembangannya dapat dimulai dengan perencanaan yang terpadu dalam suatu wilayah.

Menurut Metekohy (2016) dalam rangka pengelolaan yang baik, perlu dilakukan sosialisasi mengenai fungsi ekosistem lamun kepada masyarakat, kegiatan pengawasan atas ekosistem lamun dan daerah sekitarnya dilakukan dengan instensif, melakukan kegiatan pembersihan lingkungan untuk menjaga kualitas dan kualitas lingkungan, dan menetapkan peraturan setempat mengenai pelestarian sumber daya ekosistem lamun dan konservasi ekosistem padang lamun. Dengan demikian masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjaga ekosistem lamun dalam sebuah wilayah pesisir.

-

3.5.2 Restocking dan Sea Ranching

Pengelolaan ekosistem padang lamun, maka kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengelolaan salah satunya adalah restocking dan sea ranching, dimana kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan jumlah komunitas biologis di padang lamun, dan melindungi serta mencegah kerusakan pada padang lamun. Restoking yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk meningkatkan stok (stock enhancement) maupun pelestarian biota dengan penebaran kembali biota ke suatu perairan (Bartley and Bell, 2008).

Sea ranching meliputi penambahkan dan meningkatkan stok ikan baru maupun yang sudah ada dengan cara pelepasan benih di suatu perairan. Kurnia, 2012 menyatakan dengan meningkatkan pertumbuhan populasi yang ada dengan melepaskan larva dari ikan penting yang menetas ke laut menjadi

dewasa atau memanipulasi habitat perikanan. Bell et al (2005) mengemukakan bahwa proses penanaman benih hasil budidaya untuk meningkatkan produksi ke tingkat dukungan rekrutmen alami disebut dengan peningkatan populasi.

Upaya rehabilitasi terhadap lamun tentu saja sangat dibutuhkan, terlebih lagi keruaskan lamun tersebut diakibatkan oleh gangguan atau tekanan oleh aktivitas manusia yang berlangsung terus menerus. Oleh karena itu, merehabilitasi lamun merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan padang lamun. Rehabilitasi padang lamun dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni: rehabilitasi lunak dan rehabilitasi keras. Rehabilitasi lunak lebih ditekankan pada pengendalian perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya melalui kampanye penyadaran masyarakat tentang nilai ekosistem lamun, pendidikan, pengembangan penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai dasar keputusan pengelolaan lingkungan, pengembangan kawasan lindung, perkembangan aturan dan regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten (Tangke, 2010).

Rehabilitasi keras mencakup kegiatan rehabilitasi langsung di lapangan seperti transplantasi lamun dan salah satu metode transplantasi yang pernah diteliti adalah metode jangkar (sprig anchored). Lanuru et al. (2010) mengatakan penggunaan metode spring anchored tingkat kelangsungan hidup lamun yang ditransplantasi lebih tinggi dibandingkan dengan dua metode lainnya (turf dan peat pot). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riniatsih dan Endrawati, 2013 juga menyatakan tingkat kelangsungan hidup transplantasi lamun jenis C. rotundata dengan metode sprig anchored menunjukkan kelangsungan hidup 100%. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lessy dan Ramili, 2018 bahwa tingkat kelangsungan hidup yang dapat dikatakan cukup baik adalah lamun

dengan metode transplantasi spring anchored.

-

1. Kondisi sumberdaya ekosistem lamun di Pantai Samuh pada saat ini termasuk dalam kategori miskin. Kondisi tersebut disebabkan karena faktor alam yang berkaitan dengan kondisi substrat (kandungan unsur hara), serta banyaknya pemanfaatan yang merusak, seperti aktivitas rekreasi di sekitar ekosistem, pembuangan jangkar motor atau perahu, jalur transportasi tepat pada ekosistem lamun dan pencemaran akibat tumpahan minyak pada sekitar ekosistem lamun di Pantai Samuh.

-

2. Nilai ekonomi ekosistem lamun di Pantai Samuh Nusa Dua, Bali menunjukkan total nilai ekonomi (total economic value) mencapai Rp.

327.843.325 per tahun. Nilai ekonomi ini terdiri dari nilai ekonomi manfaat langsung (use value) sebesar Rp.

88.712.417 per tahun, nilai ekonomi bukan manfaat (non use value) sebesar Rp. 239.130.908 per tahun, nilai pilihan (option value) sebesar Rp. 95.901.813 per tahun, nilai keberadaan (existence value) sebesar Rp. 71.753.247 per tahun dan nilai warisan (bequest value) adalah sebesar Rp 71.475.848 per tahun.

-

3. Pengelolaan ekosistem lamun yang dapat diterapkan di kawasan pesisir Pantai Samuh adalah pengembangan ekowisata lamun, restocking dan sea ranching, dan rehabilitasi padang lamun.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina L. 2014. “Struktur Komunitas dan

Valuasi Ekonomi Padang Lamun di Perairan Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Berakit Bintan” (skripsi). Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

Arifin, La Nafie YA, Supriadi. 2004. Studi kondisi dan potensi ekosistem padang lamun sebagai daerah asuhan berbagai jenis biota laut di perairan pulau Barranglompo, Makassar. Torani 14 (5): 241-250.

Badria S. 2007. “Laju pertumbuhan daun lamun (Enhalus acoroides) pada dua substrat yang berbeda di Teluk Banten” (skripsi). Program Studi Ilmu dan Teknologi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Bakosurtanal. 2005. Pedoman Penyusunan Neraca dan valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Cibinong. Handbook. Indonesia.

Bartley DM, Bell JD. 2008. Restocking, stock enhancement, and sea ranching: Arenas of progress. Fisheries Science 16 (1-3): 357-365.

Barus TA. 2004. Faktor-faktor Lingkungan Abiotik dan Keanekaragaman Plankton sebagai Indikator Kualitas Perairan Danau Toba (Environmental Abiotic Factors and the Diversity of Plankton as Water Quality Indicators in Lake Toba, North Sumatera, Indonesia). Jurnal Manusia dan Lingkungan 11(2): 64-72.

Bell, J. D., Rothlisberg, P. C., Munro, J. L., Loneragan, N. R., Nash, W. J., Ward, R. D., & Andrew, N. L. (Eds.). 2005.

Restocking and stock enhancement of marine invertebrate fisheries (Vol. 49). Ebook. Amsterdam

Constanza R, d’Arge R, De Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O’Neill RV, Paruelo J. and Raskin RG. 1998. The value of ecosystem services: putting the issues in

perspective. Ecological economics 25 (1): 67-72.

de Groot R, Brander L, van der Ploeg S, Costanza R, Bernard F, Braat L, Christie M, Crossman N, Ghermandi A, Hein L, Hussain S, Kumar P, McVittie A, Portella R, Rodriguez LC, Brink P, van Beukering P. 2012. Global estimates of the value of

ecosystems and their services in monetary units. Ecosyst Serv 1 (1): 50-61.

Faiqoh E, Atmaja PSP. 2015. Distribusi spasial dan identifikasi biodiversitas lamun di perairan Tanjung Benoa. In Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi II. Inovasi Humaniora, Sains dan Teknlogi untuk Pembangunan berkelanjutan. Kuta (pp. 29-30).

Fourqurean JW, Manuel SA, Coates KA, Kenworthy WJ, Boyer JN. 2015. Water quality, isoscapes and stoichioscapes of seagrasses indicate general P limitation and unique N cycling in shallow water benthos of Bermuda. Biogeosciences 12 : 6235 - 6249

Gustavina NLGWB, Dharma IGBS, Faiqoh E. 2018. Identifikasi Kandungan Senyawa Fitokimia Pada Daun dan Akar Lamun di Pantai Samuh Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences 4 (2): 271-277.

Hadad AlSM. 2012. ”Valuasi Ekonomi Ekosistem Lamun Pulau Waidoba Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara” (thesis). Sekolah PascasarjanaInstitut Pertanian Bogor, Bogor.

Haris A, Gosari JA. 2012. Studi Kerapatan dan Penutupan Jenis Lamun di Kepulauan Spermonde. Torani. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan 22 (3): 256-162.

Hartati R, Junaedi A, Hariyadi H, Mujiyanto M. 2012. Struktur Komunitas Padang Lamun di Perairan Pulau Kumbang, Kepulauan Karimunjawa (Seagrass

Community Structure of Kumbang

Waters-Karimunjawa Islands). Ilmu

Kelautan: Indonesian. Journal of Marine Sciences 17 (4): 217-225.

________, Widianingsih W, Santoso A, Endrawati H, Zainuri M, Riniatsih I, Mahendrajaya RT. 2017. Variasi Komposisi Dan Kerapatan Jenis Lamun Di Perairan Ujung Piring, Kabupaten Jepara. Jurnal Kelautan Tropis 20 (2):96-105.

Kepmen LH. 2004. Keputusan menteri negara lingkungan hidup no: 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Deputi Menteri Lingkungan Hidup: Bidang Kebijakan dan Kelembagaan LH. Jakarta. hlm, 11.

Kurnia R. 2011. Model restocking kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dalam sistem sea ranching di perairan dangkal Semak Daun, Kepulauan Seribu” (disertation). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Lanuru M, Supriadi, Amri K. Kondisi Oseanografi perairan Lokasi

Transplantasi Lamun Enhalus acaroids Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar. 2013. Jurnal Bahari 7 (1):65-76.

Latuconsina H, Ambo-Rappe R. 2017. Variabilitas harian komunitas ikan padang lamun perairan Tanjung Tiram-Teluk Ambon Dalam [Daily variability of fish community in sea grass beds of Tanjung Tiram-Inner Ambon Bay]. Jurnal Iktiologi Indonesia 13 (1): 35-53.

Lessy MR, Ramili Y. 2018. Restorasi lamun; studi transplantasi lamun Enhalus acaroides di perairan pantai Kastela, Kota Ternate. Jurnal Ilmu Kelautan

Kepulauan 1(1).

Marhayana, 2012. “Manfaat Ekonomi

Ekosistem Mangrove Di Taman Wisata Perairan Padaido Kabupaten Biaknumfor, Papua” (skripsi). Unhas: Makasar.

Metekohy AE. 2016. Strategi Pengelolaan Ekosistem Lamun Di Perairan Pantai Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. Journal of Fisheries Development 3 (1): 10.

Muliati FY, Arami H. 2017. Studi kebiasaan makanan Ikan Baronang (Siganus canaliculatus) di perairan Tondonggeu Kecamatan Abeli Sulawesi Tenggara. J Manajemen Sumber Daya Perairan 2 (4): 287-294.

Nordlund L, Erlandsson J, de la Torre-Castro M, Jiddawi N. 2010. Changes in an East

African social-ecological seagrass system: invertebrate harvesting affecting species composition and local livelihood. Aquatic Living Resources 23 (4): 399-416.

Oktawati NO, Sulistianto E, Fahrizal W, Maryanto F. 2018. Nilai Ekonomi Ekosistem Lamun di Kota Bontang. EnviroScienteae 14 (3): 228-236.

Poedjiraharjoe E, Mahayani NPD, Sidharta BR, Salamuddin, M. 2013. Tutupan Lamun dan Kondisi Ekosistemnya di Kawasan Pesisir Madasanger, Jelenga, dan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 5 (1): 36-46.

Pratiwi AR, Willian N, Pratomo A. 2014. Analisis Kandungan Logam Berat (Pb) dan (Cd) Terhadap Lamun (Enhalus acoroides) Sebagai Bioindikator Di Perairan Tanjung Lanjut Kota Tanjung pinang. Jurnal Zarah 2 (1): 1-10.

Putri IARM, Dirgayusa, IGNP, Faiqoh, E. 2018. Perbandingan Morfometrik dan Meristik Lamun Halophila ovalis di Perairan Pulau Serangan dan Tanjung Benoa, Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences 4 (2): 213-224.

Rahman AA, Nur AI, Ramli M. 2016. Studi Laju Pertumbuhan Lamun (Enhalus acoroides) di Perairan Pantai Desa Tanjung Tiram Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Sapa Laut (Jurnal Ilmu Kelautan) 1 (1).

Rajwa-Kuligiewicz A, Bialik RJ, Rowinski PM. 2015. Dissolved oxygen and water temperature dynamics in lowland rivers over various timescales. J Hydrol Hydromech 63: 353-363.

Riniatsih I, Endrawati H. 2013. Pertumbuhan Lamun Hasil Transplantasi Jenis Cymodocea rotundata di Padang Lamun Teluk Awur Jepara. Buletin Oseanografi Marina. 2 (1): 34-40.

Sese MR, Annawaty A, dan Yusron E. 2018. Keanekaragaman Echinodermata

(Echinoidea Dan Holothuroidea) Di Pulau Bakalan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Indonesia. Scripta Biologica. 5 (2): 73-77

Subhashini, P, Dilipan E, Thangaradjou T, Papenbrock J. 2013. Bioactive natural products from marine angiosperms: abundance and functions. Natural products and bioprospecting. 3 (4): 129136.

Tangke, U. 2010. Ekosistem padang lamun (manfaat, fungsi dan

rehabilitasi). Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan. 3 (1): 9-29.

Wagey BT. 2013. Morphometric analysis of seagrasses species in Negros

Oriental. Jurnal Ilmiah Sains. 13 (2): 9397.

213

Discussion and feedback