The use of Agrochemicals for inc BIOAVAILABILITY OF HEAVY METALS Pb AND Cd IN LAND FOR CULTIVATYING CABBAGE IN KINTAMANI AREA BANGLI

on

ECOTROPHIC • VOLUME 12 NOMOR 1 TAHUN 2018

p-ISSN: 1907-5626, e-ISSN: 2503-3395

BIOAVAILABILITAS LOGAM BERAT Pb DAN Cd DALAM TANAH PERKEBUNAN BUDIDAYA KUBIS DI DAERAH KINTAMANI BANGLI

Regi Mahendra1*), I Made Siaka1), Iryanti Eka Suprihatin1) 1)Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana *Email : regihenk@gmail.com

ABSTRACT

BIOAVAILABILITYOF HEAVY METALS Pb AND Cd IN LAND FOR CULTIVATYING CABBAGE IN KINTAMANI AREABANGLI

The use of Agrochemicals for increasing the agricultural products are commonly applied on agricultural soils, especially the soil used for cultivatif cabbage in the area of Kintamani-Bangli, Province of Bali. Agricultural soils used for cultivatif cabbage in Kintamani area commonly apply inorganic fertilizers and synthetic pesticides for increasing the products. However the use of these agrochemicals tends to uncontrol and causes the soils polluted. One factor of contamination of soil is the presence of heavy metals in the soil. Intensive use of inorganic fertilizers and synthetic pesticides can lead to high levels of bioavailability of heavy metals in plants. This study intend to determine the total contents of heavy metals Pb and Cd in the agricultural soils and analyse bioavilability of those metals. The total metals was determined by the use of digestion method involving reverse aquaregia (HNO3:HCl, 3:1) and the bioavailability of the metals was determined by applying single extraction including HCl and EDTA extractions. The results show that the total contents of Pb and Cd in the soils were 4,1261 ± 0,1113 – 14,5923 ± 0,3790 mg/kg and 0,8803 ± 0,0259 -0,9425± 0,0195 mg/kg respectively. The bioavailable metals of Pb and Cd in the soils was 31,14% - 42,53% and 78,70% -80,73%, respectively.

Keywords: cabbage soil, soil pollution,heavy metals,

Tanah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kehidupan mahluk hidup di bumi. Tanah memiliki peran yang penting dalam siklus materi ataupun ekologi untuk makhluk hidup dan keberlangsungan makhluk hidup (Lakitan, 2001).Aktivitas manusia banyak dilakukan pada permukaan tanah. Tanah banyak digunakan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat desa seperti Kintamani.

Kintamani merupakan salah satu daerah pemasok sayuran dan buah di Bali. Sayuran yang dihasilkan dari Kintamani adalah tomat, bawang merah dan kubis. Kubis merupakan salah satu pasokan sayuran paling banyak didaerah ini. Kualitas kubis dapat diketahui dari ukuran, bentuk, kemulusan dan warna kubis. Di samping itu, kubis tidak terkontaminasi oleh cemaran pestisida saat proses setelah panen (Fitter dan Hay, 1991).

Hasil pertanian selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuat petani ingin meningkatkan hasil produksinya dengan pemberian pupuk anorganik dan pestisida secara intensif dan terus menerus. Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida sintetis yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan kandungan logam berat dalam tanah pertanian, sehingga tanah pertanian tersebut tercemar. Salah satu bahan

bioavailability.

pencemar yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui terjadinya pencemaran tanah adalah pencemaran logam berat di dalamnya. Kualitas kubis dapat dijaga dengan pemberian pupuk organik dan anorganik oleh petani. Selain pupuk yang digunakan, para petani juga menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama agar tidak merusak tanaman dan sayuran kubis yang akan dihasilkan. Pengguaan pupuk anorganik dan pestisida ini untuk menghindari gagal panen yang dapat merugikan petani. Oleh sebab itu pupuk anorganik dan pestisida sering digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi, namun tanpa disadari penggunaan pupuk anorganik dan pestisida secara terus menerus dapat menyebabkan pencemaran tanah (Lingga dan Marsono, 2005). Pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida dan pupuk tidak memberikan dampak langsung bagi kesehatan masyarakat tetapi secara bertahap (Setiyo dkk, 2011).

Pupuk anorganik dan pestisida yang digunakan oleh para petani didalamnya terkandung zat pencemar yaitu logam berat.Logam berat dapat terserap dan terakumulasi dalam tanah juga tanaman. Logam berat yang umum dan sering terkandung dalam pupuk anorganik dan pestisida adalah Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, As, Cu dan Mn (Alloway, 1995). Logam berat yang terdapat dalam pestisida dapat berbahaya bagi kesehatan manusia, jika terpapar pestisida dan mengkonsumsi sayuran atau buah yang telah terkontaminasi oleh logam berat dari

pestisida sintetis tersebut (Widowati, 2008).Faktor yang menyebabkan logam berat termasuk dalam kelompok zat pencemar yaitu karena adanya sifat-sifat logam berat yang tidak dapat terurai (non degradable) dan mudah diadsorbsi(Vogel, 1985). Logam berat dapat memiliki dampak buruk bagi lahan pertanian, karena logam berat yang terdapat pada pupuk anorganik dan pestisida dapat mencemari lingkungan tanah pertanian Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida sintetis yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan kandungan logam berat dalam tanah pertanian, sehingga tanah tersebut tercemar (Juhaeti dkk., 2004).

Keberadaan logam berat pada lingkungan berasal dari proses alamiah seperti proses pelapukan batuan dan proses dari kegiatan manusia contohnya adalah limbah industri (Fergusson, 1990).Ada dua jenis logam berat yang terdapat di bumi yaitu logam berat esensial dan logam berat non esensial. Logam berat esensial adalah logam berat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan enzim dan haemosianin dalam darah. Contoh logam ini yaitu Cu, Ni, Cr dan Zn. Logam berat non esensial merupakan logam berat yang bersifat toksik (beracun) yang dapat mencemari lingkungan. Contoh logam berat ini adalah Hg, Cd, As, Sn dan Pb (Sanusi, 2006). Logam Pb dan Cd adalah logam yang sering mencemari tanah dan dapat berasal dari proses pembentukan tanah dan mineral yang mengandung logam-logam ini (Bradl, 2005). Logam Pb yang terdapat dalam tanaman sebagai zat pencemar dapat merusak tanaman sehingga dapat terakumulasi dalam akar, batang, dan daun, bahkan buah dari tanaman tersebut. Logam Cd banyak digunakan sebagai bahan aktif insektisida dan berguna dalam mengusir hama pada tanaman. Fitotoksisitas dari Cd pada tanaman dapat menyebabkan nekrosis, klorosis, tanaman menjadi layu dan dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman (Maier et al., 2003; Smeets dkk., 2005).Menurut Alloway (1995) kandungan Cd dalam pupuk fosfat berkisar antara 30-60 mg/kg. Kandungan Cd juga terdapat dalam pupuk nitrat dan pupuk kandang sebesar 0,05 – 8,5 mg/kg dan 0,1 – 0,8 mg/kg. Logam Pb terdapat dalam pupuk fosfat sebesar 7 – 225 mg/kg dan pupuk kompos sebesar 1,3 – 2240 mg/kg (Alloway, 1995).

Kegiatan antropogenik dapat juga menyebabkan meningkatnya kandungan logam Pb dan Cd dalam tanah. Tanah terkontaminasi logam Cd jika kandungannya mencapai 3-8 mg/kg dan Pb sebesar 100-400 mg/kg. Semakin besar kadar logam Pb dan Cd dalam tanah, tanah tersebut sangat tercemar dan tidak bisa ditanami oleh sayuran (Alloway, 1995).Jika Pb dan Cd mencemari lingkungan, maka kedua logam ini akan bertahan lama dibandingkan dengan kebanyakan polutan lainnya, karena Pb dan Cd mempunyai kelarutan yang rendah dan relatif bebas dari degradasi oleh mikroorganisme, sehingga Pb dan

Cd cenderung terakumulasi dan tersedimentasi dalam tanah kemudian mencemari rantai makanan dan metabolisme manusia (Widowati, 2008).

Logam Pb dan Cd merupakan logam non esensial dan pada tingkat tertentu dapat memberi efek beracun bagi tubuh. Semakin tinggi konsentrasi Pb dan Cd yang terkandung dalam media tanah maka akan membahayakan bagi kesehatan manusia. Jika logam ini terpapar pada tubuh manusia dengan mengkonsumsi hasil sayuran atau buah yang terkontaminasi logam secara terus menerus akan menyebabkan logam terakumulasi dalam tubuh sehingga menyebabkan keracunan, gangguan saluran pernapasan, pusing, muntah, diare, gagal ginjal bahkan dapat menyebabkan kematian (Charlena, 2004). Proses transformasi logam berat dari dalam tanah ke tanaman dipengaruhi oleh bioavailabilitas dari logam berat tersebut. Bioavailabilitas adalah ketersediaan logam yang dapat diserap untuk hayati dan dapat memberikan respon toksik. Semakin tinggi tingkat bioavailabilitas logam berat dalam tanah, semakin tercemar tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut (Widaningrum dkk., 2007).

Besarnya fraksi bioavailabilitas logam berat yang terdapat pada tanah dapat ditentukan dengan metode ekstraksi tunggal yaitu dengan menggunakan dua jenis pengekstrak yaitu HCl dan EDTA. Penggunaan metode ekstraksi tunggal bertujuan hanya untuk menentukan kandungan bioavailabilitas logam berat pada sampel tanah. Kelebihan metode ekstraksi tunggal adalah menggunakan pelarut yang sedikit dan dapat mengefisienkan waktu dalam menganalisis sampel (Siaka et al., 2006).

Untuk mengetahui tingkat pencemaran Pb dan Cd dalam tanah pertanian kubis di daerah Kintamani dan tingkat bioavailabilitas logam berat tersebut, perlu dilakukan analisis logam total dan bioavailabilitas logam berat tersebut.

Bahan-bahan yang digunakan dalam yaitusampel tanah perkebunan kubis yang diambil secara acak, yang diperoleh dari daerah Kabupaten Kintamani, Bangli, Pb(NO3)2, Cd(NO3)2, EDTA, HNO3, HCl dan aquades. Semua zat kimia yang digunakan dalam penelitian ini memiliki derajat kemurnian proanalis.

Alat-alat yang digunakan dalam analisis yaitu kantong plastik, sendok polietilen, gelas beaker, labu ukur, pipet tetes, pipet volume, gelas ukur, ayakan 63 ìm, penggojog listrik (shaker), kertas saring, neraca analitik, ultrasonic bath, oven dan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS).

-

A. Pegambilan Sampel Tanah

Sampel tanah perkebunan kubis diambil secara acak pada 3 lokasi lahan yang berbeda. Pengambilan sampel dalam 1 lahan dibagi menjadi 3 petak dan setiap petak diambil pada 4 titik sampel yang berbeda dengan memperhatikan bagian dari aliran air. Sampel diambil pada 0-20 cm dari permukaan tanah. Sampel tanah yang diambil tidak kurang dari 500 g tiap titik sampling. Sampel yang telah terkumpul kemudian dibawa ke laboratorium untuk diproses lebih lanjut.

-

B. Perlakuan Sampel Tanah

Sampel tanah dibersihkan dari sampah dan batuan besar. Sampel tanah kemudian di oven pada suhu 600C hingga diperoleh berat konstan. Sampel tanah yang telah dioven kemudian digerus dan diayak dengan ayakan 63 μm. Serbuk sampel yang lolos dari ayakan 63 μm kemudian disimpan dalam botol kering dan siap untuk di analisis lebih lanjut.

-

C. Pembuatan Larutan Induk Standar Pb dan Cd

1000 mg/L

Proses pembuatan larutan induk standar Pb 1000 mg/L dibuat dengan melarutkan Pb(NO3)2 dalam larutan asam nitrat 0,01 M dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL hingga tanda batas. Larutan Cd standar dibuat dengan melarutkan Cd(NO3)2 dalam larutan asam nitrat HNO3 0,01 M. Cd(NO3)2 dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL hingga tanda batas. Larutan Cd standar yang diperoleh adalah larutan dengan konsentrasi 1000 mg/L.

-

D. Penentuan Konsentrasi Pb dan Cd Total Dalam

Tanah

Ditimbang teliti 1 gram sampel tanah dan dimasukkan ke dalam gelas beaker. Sampel ditambah 10 mL HNO3 dan HCl pekat (reverse aquaregia 3:1). Pemanasan dilakukan dengan hotplate pada suhu 2800C selama 8 jam. Larutan yang diperoleh kemudian disaring dengan kertas saring dan filtrat ditampung dalam labu ukur 50 mL kemudian

diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Kadar logam dalam filtrat kemudian diukur dengan AAS pada panjang gelombang 217,0 nm Pb dan 228,8 nm logam Cd (Alloway, 1995). Kuantifikasi dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi. Penentuan konsentrasi logam berat dalam tanah dihitung dengan menggunakan rumus:

, „ C.V.f

(1)

Keterangan :

M = Konsentrasi Pb/Cd dalam sampel (mg/kg)

C = Konsentrasi berdasarkan nilai absorbans (mg/ L)

V = Volume filtrat (mL)

B = Berat sampel (gram) f = Faktor pengenceran larutan

-

E. Ekstraksi Tunggal dengan EDTA dan HCl

Ekstraksi tunggal bertujuan untuk menentukan besarnya konsentrasi logam Pb dan Cd sebagai fraksi bioavailabel pada sampel. Sampel serbuk tanah ditimbang teliti 1 g dan ditambahkan EDTA 0,05 M sebanyak 40 mL. Campuran ini dikocok selama 8 jam. Campuran sampel disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 2500 rpm untuk memisahkan fraksi padat dan cair. Fraksi cair yang diperoleh dipindahkan ke dalam labu ukur 50 mL dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Fraksi cair kemudian dianalisis dengan AAS untuk menentukan besarnya kadar logam. Logam yang terekstraksi oleh EDTA merupakan logam yang bioavailable pada tanaman.

Sampel tanah ditimbang teliti 1 g dan dimasukkan ke dalam gelas beaker, kemudian ditambahkan HCl 0,5 M sebanyak 20 mL dan dikocok selama 8 jam. Campuran sampel disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Cairannya dipindahkan ke dalam labu ukur 50 mL dan diencerkan dengan HNO3 0,01 M hingga tanda batas. Selanjutnya hasil ekstraksi diukur logam Pb dan Cd nya dengan AAS.

Persentase logam terekstraksi pada setiap pengekstrak dihitung dengan membagi konsentrasi logam terekstraksi dan dikalikan 100% dengan logam total.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahan 1

Petak 1 : - 8°14’20.995"S 115°24’16.705"E

-

- 8°14’21.926"S 115°24’16.787"E

-

- 8°14’21.167"S 115°24’16.512"E

-

- 8°14’21.108"S 115°24’16.512"E

-

3: - 8°14’20.885"S 115°24’16.732"E

-

- 8°14’20.308"S 115°24’16.485"E

-

- 8°14’20.988"S 115°24’16.512"E

-

- 8°14’20.659"S 115°24’16.265"E

Gambar 1.

Lokasi pengambilan sampel Desa Songan

2 : - 8°14’21.023"S 115°24’16.738"E

- 8°14’20.837"S 115°24’16.870"E

- 8°14’21.095"S 115°24’16.512"E

- 8°14’21.091"S 115°24’16.403"E

Lahan 2

Petak 1 : - 8°16’22.962"S 115°24’16.842"E

-

- 8°16’22.993"S 115°24’16.595"E

-

- 8°16’22.877"S 115°24’16.65"E

-

- 8°16’22.104"S 115°24’16.21"E

3: - 8°16’21.221"S 115°24’16.213"E

-

- 8°16’21.438"S 115°24’15.826"E

-

- 8°16’20.545"S 115°24’15.167"E

-

- 8°16’20.072"S 115°24’15.688"E

Lahan 3

Petak 1 : - 8°16’13"S 115°22’53"E

-

- 8°16’45"S 115°22’22"E

-

- 8°16’27"S 115°22’36"E

-

- 8°16’45"S 115°22’53"E

-

3: - 8°16’35"S 115°22’21"E

-

- 8°16’39"S 115°22’26"E

-

- 8°16’27"S 115°22’16"E

-

- 8°16’27"S 115°22’16"E

2 : - 8°16’21.829"S 115°24’16.458"E

- 8°16’21.998"S 115°24’16.183"E

- 8°16’21.486"S 115°24’15.853"E

- 8°16’21.119"S 115°24’15.951"E

2 : - 8°16’26"S 115°22’40"E

- 8°16’27"S 115°22’36"E

- 8°16’13"S 115°22’36"E

- 8°16’27"S 115°22’22"E

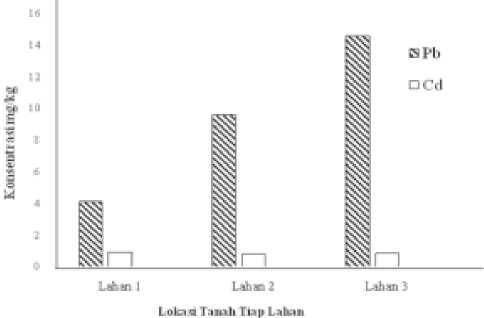

Konsentrasi logam Pb dan Cd total dalam tanah pertanian budidaya kubis tiap lahan selengkapnya ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 2.

Histogram logam Pb dan Cd total berbagai lahan kubis

Gambar 2menunjukkan bahwa konsentrasi logam Pb total pada lahan 3 paling tinggi dibandingkan kedua lahan lain. Hal ini disebabkan karena kegiatan pertanian yang intensif seperti pemberian pupuk anorganik yang berlebih disamping itu juga pemberian pupuk kandang dan kompos yang memungkinkan logam Pb mengendap dan terakumulasi di dalam tanah.Penggunaan pestisida sintetis yang berlebih juga mempengaruhi konsentrasi Pb dalam tanah yang berada pada lahan 3 tersebut.Selain pemupukan dan pestisida, pencemaran logam Pb dapat berasal dari bahan bakar yang menghasilkan emisi gas buang kendaraan bermotor seperti yang dilaporkan oleh Saputra (2013), bahwa tanah pertanian dekat jalan raya mengandung logam Pb hingga 14,6162 mg/kg lebih tinggi dari tanah yang jauh dari jalan raya.Aktivitas kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang mungkin mencemari tanah pada lahan 3 yaitu tanah dekat jalan raya. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor mengandung TEL (Tetra Etyl Lead) (Darmono, 2001).Disamping itu, letak geografis dari kemiringan lahan juga dapat mempengaruhi pencemaran, sebab posisi lahan 2 berada di atas lahan 3 yang menyebabkan residu dari proses pemupukan dan penyemprotan dengan pestisida, hanyut atau terbawa arus aliran air sehingga mengendap dan mengkontaminasi tanah pada lahan 3. Tingkat pencemaran pada lahan 1 dan 2 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan lahan 3. Hal ini dapat disebabkan bagian hilir tanah yang merupakan jalur akhir dari pengairan tanah pertanian sehingga logam yang berada pada petak 1 dan 2 kemungkinan ikut hanyut sehingga mengendap dalam tanah petak 3. Tanah pertanian budidaya kubis yang berada di

desa Songan Kintamani masih tergolong aman. Tingkat pencemaran pada tanah pertanian masih tersebut masih dalam batas yang di ijinkan, yaitu 100-400 mg/kg (Alloway, 1995).

Konsentrasi tertinggi dari logam Cd total terdapat pada lahan 1 sebesar 0,9425 ± 0,0195 mg/ kg. Residu dari insektisida yang masih terdapat pada tanah dapat mengendap sehingga mengkontaminasi tanah pada lahan kubis tersebut. Pemberian pestisida pada lahan kubisyang dilakukan seminggu 3 kali pada pagi hari secara intensif karena pada lahan 1 akan siap panen. Pemberian pestisida bertujuan untuk mencegah kerusakan kubis dari ulat dan hama lain yang dapat menyerang kubis. Selain penggunaan pestisida, pemupukan dengan pupuk kandang dan fosfat memungkinkan terjadinya pencemaran tanah oleh logam Cd pada lahan 1, karena kedua jenis pupuk tersebut telah dilaporkan mengandung Cd (Alloway, 1995). Penelitian Dharmayoga dkk (2015) menemukan adanya pencemaran logam Cd pada tanah pertanian basah dengan konsentrasi logam Cd sebesar 1,9889 mg/kg akibat penggunaan pestisida jenis insektisida pada tanah tersebut. Tanah pertanian kubis di Desa Songan Kintamani masih berada pada batas aman dari pencemaran logam Cd. Menurut Sauvé et al. (2000), pada tanah tercemar, kadar fraksi Cd organik yang terlarut dapat melebihi kadar fraksi Cd dalam bentuk ion bebas. Ketersediaan logam pada pupuk dan pestisida jenis insektisida dapat berpengaruh pada perbedaan tingkat konsentrasi pencemaran logam Cd tanah tiap lahan (Charlena, 2004). Pencemaran tanah dapat terjadi jika melebihi yaitu sebesar 3-8 mg/kg (Alloway, 1995).

Peningkatan konsentrasi logam total dalam tanah mengakibatkan kapasitas tukar kation (KTK) semakin meningkat akibat kegiatan agrokimia. Semakin tinggi KTK menyebabkan pH tanah meningkat menjadi basa yang menyebabkan logam akan mengendap dalam tanah (Habibi, 2009). Jika pH menjadi basa akan cenderung mengendap dalam tanah dan diubah menjadi ion, molekul atau senyawadari logam sehingga logam dapat diserap oleh tanaman. Nilai pH ideal bagi tanah pertanian adalah 6,5-7,00 tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam (Hanafiah, 2005). Semakin tinggi konsentrasi logam dalam tanah pertanian, membuat semakin tercemarlah tanah tersebut (Notodarmojo, 2005). Lokasi lahan dekat dengan jalan raya yang memiliki aktivitas kendaraan bermotor cukup tinggi memungkinkan emisi gas yang keluar dari kendaraan bermotor terbawa oleh udara, sehingga terakumulasi dalam tanah (Alloway, 1995). Letak geografis dan aliran air juga dapat berpengaruh pada kosentrasi logam dalam tanah yang dapat menyebabkan logam tersapu atau hanyut oleh air hujan atau dari pengairan (Suripin, 2004).

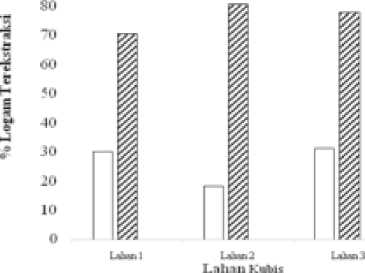

Bioavailabilitas logam Pb dan Cd dengan ekstraksi tunggal dapat dinyatakan dengan persentase logam yang terekstraksi oleh HCl maupun EDTA. Persentase logam Pb dan Cd yang terekstrak oleh HCl dan EDTA ditampilkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.

-

Gambar 3.

Histogram Logam Pb dan Cd Terekstraksi Hcl

Pada Gambar 3 terlihat bahwa logam Pb dan Cd yang terektraksi memiliki persentase berbeda tiap lahan. Persentase logam Pb terekstraksi oleh HCl tertinggi pada tanah di lahan 3 sebesar 31,4% sedangkan persentase tertinggi logam Cd di lahan 2 sebesar 80,73% . Persentase untuk logam Cd lebih tinggi dibandingkan dengan logam Pb karena jari-jari ikatan atom pada logam Pb sangat besar yaitu 175 pm dibandingkan dengan logam Cd sebesar 151 pm yang menyebabkan logam Cd akan mudah lepas dari ikatannya dan terekstrakssi oleh HCl. Pada lahan 3 dan 2 kemungkinan banyak logam labil yang berikatan ionik, karbonat dan berikatan lemah sehingga mudah terektraksi dengan menggunakan larutan HCl.Perbedaan tingkat bioavailabilitas pada tiap lahan dapat disebabkan oleh ikatan logam dan kelarutannya dalam asam. Semakin tinggi persentase logam yang terekstraksi dalam HCl semakin besar tingkat bioavailabilitasnya pada tanah (Reeder, 2006).Logam-logam dengan persentase yang cukup tinggi akan terserap ke dalam tanaman yang tumbuh pada lahan tersebut dibanding lahan lain dengan kapasitas serapan yang berbeda dari masing-masing tanaman. Logam Pb yang berada dalam tanah sebesar 24% merupakan logam yang berpotensi bioavailabel dan non bioavailabel. Logam Pb berpotensi bioavailabel jika terikat oleh Fe/Mn oksida dan terikat pada fase organik sedangkan non bioavailabel jika terikat oleh silikat dan mineral (Siaka dkk, 2016).

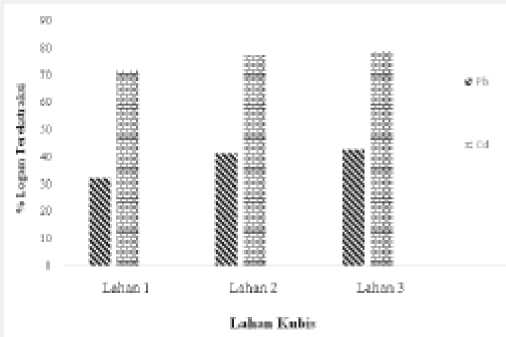

Gambar 4 menunjukkan persentase tanah yang diekstaksi dengan EDTA memberikan persentase logam terekstraksi lebih tinggi dibandingkan dengan

Gambar 4.

HistogramLogam Pb dan Cd Terekstraksi EDTA

HCl. Persentase logam Pb dan Cd yang terekstraksi oleh EDTA tertinggi terdapat pada lahan 3 sebesar 42,53% dan 78,70%. Hal ini disebabkan karena logam yang berikatan sebagai senyawa kompleks, ion dan berikatan lemah akan teresktrak oleh EDTA

sehingga lepas dari komponen tanah. Tingginya persentase logam Pb dan Cd yang terekstraksi pada lahan 3 mungkin disebabkan banyaknya logam yang berikatan sebagai senyawa kompleks, ion kompleks dan senyawa yang berikatan lemah sehingga persentase logam lebih tinggi dibandingkan dengan kedua lahan lainnya. Saputra (2013) menemukan adanya pencemaran logam Pb pada tanah pertanian dekat jalan raya yang terekstraksi oleh EDTA sebesar 77,65%. Persentase yang tinggi dari logam Cd dibandingkan Pb karena ikatan logam Pb lebih kuat dibandingkan dengan logam Cd yang menyebabkan logam Cd mudah terekstrak oleh asam atau EDTA sehingga Cd akan mudah lepas dari ikatan ion tersebut (Vogel, 1985).

Logam-logam yang terekstraksi oleh HCl dan EDTA adalah logam yang bioavailable sedangkan logam-logam yang tidak terekstraksi oleh HCl dan EDTA dapat berupa berpotensi bioavailable dan logam non bioavailablejika terdapat reduktor atau oksidator kuat yang bekerja terhadap ikatan logam sehingga dapat mengubah struktur dan ikatan logam berat dalam tanah. Logam berpotensi bioavailable pada saat logam berikatan dengan Fe/Mn Oksida dan logam non bioavailable saat logam berikatan dengan silikat (Siaka dkk, 2016). Semakin tinggi persentase logam yang terekstrak maka semakin besar potensi logam terserap pada tanaman(Reeder, 2006). Perlu adanya pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida dari para petani agar residu dari pupuk dan pestisida tidak mengendap dalam tanah pertanian sehingga tidak mencemari tanah pertanian, sehingga kualitas dari hasil tanam tetap baik.

Hubungan antara logam total dengan logam bioavailabel yaitu dengan cara membagi hasil konsentrasi yang diperoleh dari ekstraksi dengan

konsentrasi logam total kemudian dikalikan dengan 100%. Dengan demikian semakin tinggi persentase sampel yang terekstrak pada pelarut HCl atau EDTA maka semakin besar peluang terserapnya logam pada tanaman sehingga menyebabkan logam akan terakumulasi pada bagian-bagian tanaman. Bioavailabilitas logam dipengaruhi oleh pH, bahan tersuspensi dan alkalinitas tanah. Semakin rendah pH tanah maka semakin tinggi tingkat bioavailabilitas logam tersebut, karena mobilitas logam tersebut meningkat yang menyebabkan logam akan terakumulasi pada tanaman (Takac, 2009). Hal lain yang menyebabkan tingginya tingkat bioavailabilitas akibat dari kegiatan agrokimia yang meliputi pemupukan, penggunaan pestisida yang berlebih menyebabkan terjadinya penumpukan residu dalam tanah yang menyebabkan tanah pertanian menjadi jenuh sehingga menurunkan tingkat produktivitas pada tanaman/ sayuran yang ditanam (Karyadi, 2008). Logam dapat menjadi bioavailable jika kadar bahan organik, pH tanah, KTK (Kapasitas Tukar Kation), dan keadaan oksidasi-reduksi berubah (Darmono, 2001). Jenis ikatan yang terjadi antara logam Pb dan Cd adalah ikatan ionik antara kedua logam tersebut. Ikatan ion Pb2+ akan berubah menjadi ion Pb sedangkan ion Cd2+ akan berubah menjadi ion Cd.

Bioavailabilitas logam berat bergantung pada EFLE (easly, freely, leachable and exchangeable) dimana logam-logam akan mudah lepas dari ikatan kompleks, ion, mudah hanyut dan teradsorpsi mineral tanah dan dapat tertukar oleh ion lain karena ikatan yang lemah yang terjadi antara logam (Siaka dkk, 2016). Faktor lain yang mempengaruhi bioavailabilitas logam adalah jenis tanah, bentuk lahan, kemiringan dan saluran irigasi pada lahan. Konsentrasi logam dalam tanah dapat berkurang akibat curah hujan yang membuat logam hanyut dan terbawa arus air (Sudadi, 2008).Bioavailabilitas tiap logam berat juga sangat tergantung pada spesiasinya. Setiap logam memiliki spesiasi yang berbeda dalam tanah. Spesiasi logam berat dapat berhubungan dengan fase ionik, organik, karbonat Fe/Mn Oksida/hidroksida, dan silikat dimana fase logam dapat bersifat bioavailabel, berpotensi sebagai bioavailable dan non bioavailable (Siaka dkk, 2016).

-

1. Konsentrasi logam Pb total dalam tanah pertanian budidaya kubis berkisar antara 4,1261 ± 0,1113 dan 14,5923± 0,3790 mg/kg. Konsentrasi logam total Pb tertinggi pada lahan 3 dan terendah pada lahan 1. Konsentrasi logam Cd total terbesar dalam tanah kubis berkisar antara 0,8803 ± 0,0259dan0,9425± 0,0195mg/kg. Konsentrasi logam total Cd tertinggi terdapat pada lahan 1 dan tendah terdapat pada lahan 2.

-

2. Bioavailabilitas logam Pb pada lahan pertanian budidaya kubis di Kintamani berkisar 31,14 -42,53% dan Bioavailabilitas logam Cd pada lahan pertanian kubis di Kintamani berkisar78,70 -80,73%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bioavailabilitas logam berat Pb dan Cd dalam tanah pertanian budidaya kubis di Kintamani, Bangli dengan melakukan spesiasi logam berat agar dapat diketahui spesies dari logam yang terkandung dalam tanah pertanian budidaya kubis yang berada di Kintamani, Bangli.

DAFTAR PUSTAKA

Alloway, B.J. 1995.Heavy Metals in Soil, 2nd Ed, Blackie Academic & Professional. Glasgow.

Bradl, H. 2005. Sources And Origins of Heavy Metals.

Pp 1-27 in Heavy Metals in The Environment. HB Bradl (Ed). Elsevier Ltd, Amsterdam.

Charlena. 2004. Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Sayur-Sayuran, Disertasi, Program Pasca Sarjana/S3/IPB, Bogor.

Darmono. 2001.Lingkungan Hidup dan Pencemaran, UI-Press, Jakarta.

Fergusson, J.E. 1990. The Heavy Elements, Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. First Edition, Chemistry Departement. University Of Centerbury. New Zealand.

Fitter A.H. &Hay,R.K.M. 1991.Fisiologi Lingkungan Tanaman. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Habibi, L. 2009. Pembuatan Pupuk Kompos Dari Limbah Rumah Tangga, Penerbit Titian Ilmu, Bandung.

Hanafiah, K.A. 2005.Dasar-Dasar Ilmu Tanah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jaya, I.G. Saputra.Eka. 2013.Total Logam Pb dan Cr Dalam Tanah Pertanian dan Air Danau Beratan Serta Bioavailabilitasnya Dalam Tanah Pertanian Di Daerah Bedugul,Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Bali.

Juhaeti T., Sharif F., Hidayati N. 2004. Inventarisasi Tumbuhan Potensial Untuk Fitoremediasi. Jurnal Biodiversitas. Vol. 6 No. 1 hal 31-33.

Karyadi. 2008. Dampak Penggunaan Pupuk Dan Pestisida Yang Belebihan Terhadap Kandungan Residu Tanah Pertanian Bawang Merah Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Jurnal Agronomi, 26(1) : 12-22.

Lakitan B. 2001.Dasar – dasar Fisiologi Tumbuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lingga, P dan Marsono. 2005. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta.

Reeder, R. J. and Schoonen, M. A. A. 2006.Metal Speciation and Its Role in Bioaccessibility and Bioavailability. Reviews in Mineralogy & Geochemistry. 64: 59-113.

Sanusi, H.S. 2006, Kimia Laut, Proses Fisik dan Interaksinya dengan Lingkungan. Departemen Ilmu Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Setiyo, Y., Gunam, I. B. W., Gunadnya, I. B. P., dan Tika, I. W. 2011.Bioremediasi In-SituLahan Tercemar Pestisida Oleh Mikroba Yang Ada Pada Kompos, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.

Siaka, I M., Supartha, Utama, I, M., Manuaba, I. B. P. 2016.Spesiasi Dan Bioavailabilitas Logam Berat Dalam Tanah Dan Akumulasinya Dalam Sayuran Dasar Penentuan Tingkat Aman Konsumsi, Disertasi,Program Doktor/S3/ Universitas Udayana, Bali.

Siaka, M., Owens, C. M., and Birch, G. F. 2006.Evaluation of Some Digestion Methods For The Determination of Heavy Metals In Sediment Samples By Flame-AAS, Analytical Letters, 31(4): 703-718.

Suripin. 2004.Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, ANDI Press. Yogyakarta.

Takac, P., Szabova, T,. Kosakova, L., and Benkova, M. 2009. Heavy Metals and Their Bioavailability from Soils in the Long-term Polluted Central Spis Region of SR, Plant Soil Environtment. 55(4): 167-172.

Vogel. 1985. Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro,Edisi kelima,Bagian I, PT Kalman Pustaka, Jakarta.

Widaningrum, Miskiyah, dan Suismono. 2007.Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam Sayuran dan Alternatif Pencegahan Cemarannya, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian 3: 16 – 27.

Widowati, W. 2008.Efek Toksik Logam, Andi, Yogyakarta.

49

Discussion and feedback