Studi Evaluasi Formatif Pengelolaan Ekowisata ‘Burung Indonesia’ di Mbeliling, Flores

on

Jurnal Destinasi Pariwisata

Vol. 9 No 1, 2021

p-ISSN: 2338-8811, e-ISSN: 2548-8937

Studi Evaluasi Formatif Pengelolaan Ekowisata ‘Burung Indonesia’ di Mbeliling, Flores

Agung Yoga Asmoro a, 1, Thamrin Biwana Bachri b, 2, Firdaus Yusrizal c, 3

a Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, Jl. Mayjen Sutoyo S No.126, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114

b Program Studi Destinasi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No.186, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung,

Jawa Barat 40141

c Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, FISIP Universitas Riau, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292

Abstract

Covid pandemic is hitting global tourism, Indonesia is no exception. However, there is hope that tourism will improve in the future. Ecotourism is one product that is considered to be capable of being the solution. Burung Indonesia is the main ecotourism operator in Flores, its activities are located in the Mbeliling area about 50 km from Labuanbajo. Is the ecotourism management carried out well and in accordance with global sustainable tourism standards? This study aims to evaluate the management of ecotourism in Mbeliling, Flores by referring to the overall criteria and indicators required by GSTC v2.0 The method used in applied social research formative evaluation is descriptive qualitative. Data collection was carried out directly through comprehensive observation and in-depth interviews for five days in the field. Secondary data obtained through documentation, historical comparison, and supported by quantitative non-reactive data. In the next stage, the analysis of research is more emphasized on the analysis of literature conducted descriptively. The results of the study revealed unsatisfactory results for managers. The results of this evaluation should be used as a reference for future improvements, so that they become superior ecotourism operators and in accordance with sustainable tourism practices.

Keyword: Ecotourism; Formative Evaluation Research; GSTC v2.0; Mbeliling; Sustainable Tourism

Dunia pariwisata sampai pada akhir tahun 2019 telah menunjukkan angka pertumbuhan yang luar biasa. Perjalanan internasional meningkat berkali-kali lipat, perjalanan dalam negeri juga tumbuh stabil secara kuantitas. Pada tahun 1995 perjalanan di dunia masih berada pada angka 532.953.052 sampai pada akhir tahun 2019 perjalanan sudah menembus di angka 1,5 milyar pelancong (The World Bank, n.d.; World Tourism Organization (UNWTO), 2020). Hal yang sama juga berlaku pada perjalanan pariwisata di Indonesia, dimana pada tahun 1995 terdapat 4,324,000 perjalanan internasional dengan total penerimaan pariwisata sebesar US$ 5.229.000.000 (The World Bank, n.d.), sementara pada tahun 2019, angka tersebut sudah sampai pada 16.110.000 wisatawan (Kompas.com, 2020c) perjalanan per tahunnya dengan penerimaan dari pariwisata mencapai US$20,000,000,000 (republika.co.id, 2020).

Momentum tumbuhnya jumlah perjalanan wisata ini masih terus terjadi di Indonesia hingga tiba pada bulan Maret 2020. Dimana diumumkan bahwa pandemi corona virus (covid-19) sudah masuk ke wilayah Indonesia (Kompas.com, 2020b). Banyak pihak kemudian panik dan grafik pariwisata pun menurun drastis seiring dengan pemberlakuan penutupan serentak akses keluar-masuk wisatawan mancanegara dan domestik pada 23 April 2020 (Tempo.co, 2020). Kondisi pariwisata diperparah dengan pemberlakuannya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pada hampir semua wilayah di Indonesia (Kompas.com, 2020a). Fakta bertumbangannya korban-korban akibat wabah covid-19 ini semakin memunculkan ketakutan di benak masyarakat. Fenomena-fenomena ini pada akhirnya mengakibatkan pariwisata dalam negeri menjadi lumpuh.

Lumpuhnya sektor pariwisata ini terjadi secara merata di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia (The

Guardian, 2020). Kondisi ini mengakibatkan banyak pelaku industri pariwisata yang merugi, menghentikan kegiatan usahanya, dan tidak jarang yang beralih profesi. UNWTO melaporkan bahwa sektor pariwisata berpotensi kehilangan 120 juta lapangan kerja imbas dampak pandemi covid-19 ini (World Tourism Organization (UNWTO), 2020). Tidak jarang kita menemukan berita-berita menyedihkan tentang pariwisata seperti berita tentang hotel berbintang lima dengan ratusan kamar yang hanya beroperasi dan terisi dua-tiga kamar saja, biro perjalanan wisata yang gulung tikar dan beralih menjajakan masker kesehatan, para pemandu wisata yang beralih menjadi petani, usaha wisata MICE yang berhenti serta banyak contoh-contoh lainnya tentang dampak ekonomi yang terjadi karena wabah covid-19 ini. Singkat kata, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul akibat wabah covid-19 (Kontan, 2020).

Tiga bulan berlalu, sektor pariwisata masih belum menunjukkan perbaikan. Berbagai pihak masih fokus dalam tahapan tanggap darurat. Namun upaya untuk memikirkan bagaimana nasib pariwisata usai pandemi sudah mulai terlihat. Berbagai webinar tentang masa depan pariwisata dilakukan pada semua tataran. Artikel penelitian tentang nasib pariwisata sudah mulai bermunculan. Sebagian optimis, namun tidak sedikit penelitian yang menunjukkan angka-angka serta temuan-temuan yang kurang menggembirakan. Hasil dari webinar pariwisata dan penelitian yang dilakukan terkait dengan masa depan pariwisata usai covid-19 diantaranya adalah perubahan model, jenis pariwisata dan perilaku wisatawan.

Ekowisata adalah salah satu produk pariwisata yang diproyeksi akan tumbuh dan diminati wisatawan usai wabah covid-19 (Euronews, 2020). Prediksi ini didukung dengan hadirnya “new normal” atau tren baru dalam berwisata di mana wisatawan akan lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksikan pula bahwa ekowisata atau kegiatan wisata yang berbasis alam merupakan satu produk wisata yang akan paling cepat rebound pada saat pandemi ini berakhir (Kemenparekraf, 2020).

Mbeliling di Pulau Flores bagian barat dengan luas area mencapai 94.000 ha, merupakan lokasi penting bagi keanekaragaman hayati. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai salah satu destinasi ekowisata di Nusa Tenggara Timur. Lanskap Mbeliling adalah habitat dari lima jenis burung endemik Flores. Dari hampir 300 spesies burung yang ditemukan di Flores, 171 diantaranya hidup di kawasan Mbeliling. Bentang alam kawasan Mbeliling juga mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya. Selain sebagai ekosistem burung, daerah Mbeliling juga merupakan daerah resapan air utama bagi masyarakat Flores Barat. Pelestarian hutan di Mbeliling dengan sendirinya juga berkontribusi pada kelangsungan hidup masyarakat Flores yang bergantung pada ketersediaan air dari resapan di Mbeliling.

Kawasan ini dikelola oleh sebuah yayasan bernama ‘Burung Indonesia Flores (BIF)’ yang memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pengelolaan ekowisata di dua desa di kawasan Mbeliling, di sisi barat Pulau Flores semenjak 2008. BIF memberikan dukungan kepada masyarakat lokal dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan kegiatan ekowisata di Desa Wae Sano dan Liang Ndara. Peningkatan kapasitas ini diantaranya berupa pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan pemandu pengamatan burung. Tidak hanya itu, BIF juga mendukung promosi ekowisata pada dua desa tersebut. BIF semenjak 2008 sampai sekarang adalah inisiator dan pelaku utama dari aktivitas ekowisata di Mbeliling. Beberapa pemain ekowisata lain yang kini beraktivitas di Mbeliling juga memiliki latar belakang historis dengan yayasan BIF, entah dalam kapasitasnya sebagai bekas karyawan, bekas mitra, dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah destinasi wisata dengan label ekowisata, kawasan ini juga merasakan dampak negatif dari situasi pandemik yang melanda Indonesia dan dunia. Agustinus Rinus, Kadisparbud Kab. Manggarai Barat mengatakan telah menutup seluruh destinasi pariwisata di Manggarai Barat, Flores terkait penangangan wabah Covid-19, kecuali Taman Nasional Komodo (Edison, 2020). Namun begitu, harapan besar diberikan kepada kawasan Mbeliling, Pulau Flores untuk bangkit dan siap melaksanakan agenda-agenda dan program ekowisata pasca masa pandemik.

Ekowisata adalah salah satu cabang pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang memberikan penekanan berupa keseimbangan kepada keberlangsungan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sharpley, 2000). RWSSD (2002) menjelaskan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumberdaya pariwisata bagi populasi komunitas tuan rumah, sementara perlindungan kawasan yang sensitif secara ekologis, integritas budaya dan lingkungan sosial komunitas tuan rumah tetap terjaga dengan baik. Konsep pariwisata berkelanjutan lahir dari pesatnya pertumbuhan pariwisata terutama pariwisata internasional, serta tingginya penyebaran global yang menyertainya semakin tidak terhindarkan. Pada sisi lain mulai muncul tuntutan untuk menahan diri dalam

pengembangan pariwisata karena potensi dampak lingkungan dan sosiokultural bersifat merusak bersumber dari ekspansi pariwisata yang semakin tidak terkendali. Sehubungan dengan hal itu menjadi logis untuk menempatkan pengembangan dan pengelolaan ekowisata dengan mengikuti prinsip dan kaidah pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Bertitik tolak pada hal tersebut, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan ekowisata untuk memastikan apakah upaya pengelolaan yang dilakukan tetap berada dalam koridor pariwisata berkelanjutan. Salah satu pendekatan di dalam proses evaluasi adalah dengan mengukur hasil kinerja pengelolaan ekowisata menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari ekowisata dan pariwisata berkelanjutan itu sendiri. The Global Sustainable Tourism Council (GSTC), pada tahun 2019 baru saja mengeluarkan versi pembaharuan dari Kriteria Destinasi GSTC dengan Indikator Kinerja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan sebutan GSTC v2.0.

Studi kali ini berupaya untuk mengevaluasi kinerja BIF di dalam kapasitasnya sebagai pengelola ekowisata di Kawasan Mbeliling. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator GSTC v2.0. Hasil dari evaluasi ini akan mengungkapkan apakah BIF telah menjalankan program-program ekowisatanya sesuai dengan standar ekowisata dan pariwisata berkelanjutan global.

Ekowisata

Ekowisata adalah subsektor industri pariwisata berkelanjutan yang menekankan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi (Joyner et al., 2018). Pada tahun 2015, TIES meredefinisikan Ekowisata (dari definisi awal yang diterbitkan pada tahun 1990) sebagai suatu perjalanan dengan penuh tanggungjawab ke destinasi alam dengan penekanan pada pelestarian lingkungan, pertahanan kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelibatan unsur interpretasi serta pendidikan (TIES, 2015). Pendidikan disini memiliki makna meliputi staf dan tamu. Sementara WWF Indonesia mengeluarkan definisi ekowisata sebagai perjalanan wisatawan ke daerah terpencil yang bertujuan menikmati dan mempelajari alam, sejarah dan budaya, dengan pola wisata yang membantu perekonomian masyarakat lokal dan memberi dukungan pada pelestarian alam (WWF-Indonesia, 2009).

Dari tiga definisi ini dapat dilihat bahwa aktivitas ekowisata memiliki kaidah dasar yang harus dipenuhi, yaitu merupakan suatu aktivitas wisata yang penuh tanggungjawab ke daerah alami untuk menikmati dan mengandung unsur pelestarian lingkungan, membantu dan mempertahankan struktur sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, dan melibatkan interpretasi serta unsur pembelajaran tentang alam, sejarah dan budaya di daerah yang dikunjungi.

Prinsip-prinsip Ekowisata

Ekowisata adalah tentang menyatukan konservasi, masyarakat, dan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam pandangan (Joyner et al., 2018; TIES, 2015; WWF-Indonesia, 2009) siapapun yang menerapkan, berpartisipasi dalam, dan memasarkan kegiatan

ekowisata tentunya patut mengimplementasikan prinsip-prinsip ekowisata sebagai berikut: Meminimalkan dampak-dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis; Membangun kesadaran dan memberikan apresiasi terhadap lingkungan dan budaya; Memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah; Memberikan kontribusi keuangan secara langsung terhadap kegiatan konservasi; Menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat setempat dan sector swasta; Membagikan pengalaman yang mengesankan kepada pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial negara tuan rumah; Merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah; Mengakui hak-hak dan kepercayaan spiritual penduduk asli dan bekerjasama dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat setempat untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya kedelapan prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa aktivitas ekowisata harus: bersifat non-konsumtif / non-ekstraktif, menciptakan hati nurani ekologis dan memegang nilai-nilai dan etika eko-sentris dalam kaitannya dengan alam (Joyner et al., 2018). Prinsip-prinsip ini memberikan kontras yang jelas dengan kegiatan pariwisata masal yang seringkali bersifat konsumtif, ekstraktif, dan menyebabkan dampak perilaku negatif dan psikologis pada spesies non-manusia. Penggunaan sumber daya yang non-konsumtif dan non-ekstraktif untuk dan oleh wisatawan, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan manusia adalah karakteristik utama dari ekowisata yang otentik.

Aktor dalam Sistem Ekowisata

Kesuksesan pengembangan ekowisata seringkali melibatkan banyak aktor. Pada umumnya aktor utama ekowisata adalah: wisatawan, pengelola kawasan lindung, masyarakat setempat, dan unsur bisnis (termasuk berbagai kombinasi bisnis lokal, biro perjalanan wisata, penyedia hotel dan akomodasi, restoran dan penyedia makanan lainnya, dan sebagainya), pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), walau dalam konteks yang lebih luas juga termasuk pihak maskapai penerbangan dan akademisi. (FAO, n.d.; Font & Buckley, 2001).

Pengelolaan Ekowisata

Keterlibatan semua aktor terkait dalam pengelolaan ekowisata adalah esensial. Berjalan baik buruknya suatu destinasi ekowisata membutuhkan kerjasama yang baik dari semua aktor tersebut, maka terbentuknya jejaring antar pemangku kepentingan ekowisata menjadi begitu signifikan (Bickerdyke, 1996; Lovelock, 2001). Dalam pengelolaan ekowisata, isu lingkungan ekologis menjadi sentral. Pada awalnya konsep pengelolaan ekowisata lebih ditekankan dari perspektif destinasi dengan penekanan terhadap konservasi dan kelestarian lingkungan, walau pada akhirnya juga memperhatikan dimensi wisatawan sebagai salah satu contributor utama penghasil dampak lingkungan tersebut.

Kajian terhadap pengelolaan ekowisata garis besar akan merujuk pada konsep daya dukung, Limits of Acceptable Change, dan spektrum terkait dengan ruang rekreasi. Konsep daya dukung yang mulai populer dikaji dalam ruang lingkup akademik semenjak 1960-an merupakan konsep yang dominan dalam pengelolaan

ekowisata (Kennell, 2014). Berawal dari daya dukung fisik (O’Reilly, 1986), berkembang dengan memperturutkan daya dukung sosial dan psikologis (De Ruyck et al., 1997; Alan R. Graefe et al., 1984; Alan R Graefe, 1989). Daya dukung pariwisata selanjutnya didefinisikan sebagai jumlah maksimal orang yang dapat mengunjungi suatu tujuan wisata pada saat yang sama, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya dan penurunan kualitas kepuasan pengunjung yang tidak dapat diterima (World Tourism Organization, 1981).

Konsep daya dukung sebagai salah satu konsep utama pengelolaan ekowisata juga berkontribusi terhadap munculnya konsep-konsep pengelolaan ekowisata yang hadir belakangan seperti: Limits of Acceptable Change (Cole & Stankey, 1998; Stankey, 1985), Visitor Impact Management Framework (A. R. Graefe et al., 1986; Alan R Graefe et al., 1990; Kuss et al., 1990), Protected Area Visitor Impact Management (Farrell & Marion, 2002), Visitor Experience Resource Protection (Hof & Lime, 1997; RE Manning et al., 1995; Robert Manning, 2001), dan Visitor Activity Management Process (Ashley, 1989; Graham et al., 1988), bahkan dalam beberapa hal terhadap munculnya gagasan pariwisata yang berkelanjutan (Kennell, 2014).

Berbagai gagasan terkait pengelolaan ekowisata tersebut pada akhirnya akan menuju pada beberapa hal penting, yang meliputi aspek-aspek: manajemen kualitas lingkungan, batas perubahan yang dapat diterima, manajemen tata ruang pariwisata, alokasi terhadap akses, spesialisasi target pasar, manajemen konflik pada destinasi, jaminan kualitas terhadap pengunjung, desain fasilitas, kelayakan finansial, pengembangan komunitas, dan tentunya aspek pengawasan (Eagles, 1997).

Diantara aspek-aspek penting tadi, pengawasan menjadi hal yang fundamental karena pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen, yang secara sistematis bertujuan membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, sehingga bisa ditemukan langkah-langkah perbaikan yang pada akhirnya bisa mengatasi kekurangan (Fayol & Urwick, 1971). Berbagai rujukan yang disebutkan di atas menggagas berbagai metoda evaluasi terkait dengan pengelolaan ekowisata. Dari berbagai pendekatan evaluasi yang ada, GSTC sebagai sebuah organisasi nirlaba independen yang dibentuk oleh beberapa pemrakarsa pariwisata berkelanjutan seperti Rainforest Alliance, UNEP, dan UNWTO, pada tahun 2019 telah memperbarui kriteria pariwisata berkelanjutan yang dapat diadopsi secara universal untuk mengevaluasi kinerja pengelola destinasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Era modernisasi telah menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan pariwisata yang semakin tidak terkendali. Berbagai statistik perjalanan lintas batas negara maupun lokal, angka pertumbuhan fasilitas pendukung pariwisata, dan statistik lainnya telah menarik minat dan perhatian para akademisi dari berbagai belahan dunia, sekaligus memunculkan reaksi dan kekhawatiran kepada stabilitas global.

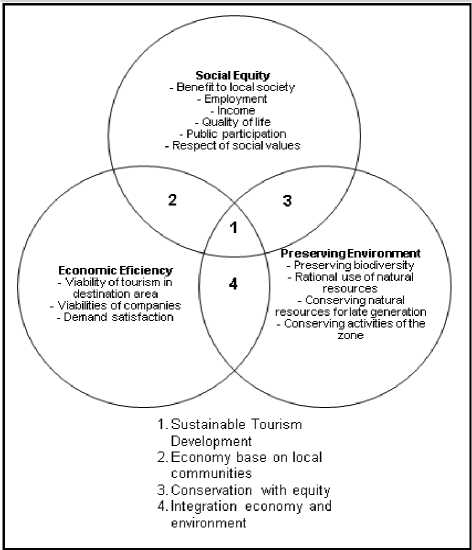

Gambar 1. Tiga Pilar Sustainable Tourism Development

Sumber: Dorobantu & Nistoreanu, 2012

Kajian-kajian yang dilakukan oleh (Hall, 2008;

Wibowo, 2018; Scott et al, 2012; Musaddun, et al, 2013;

Peeters, 2007) telah memberikan gambaran bahwa eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata memberikan konsekuensi kepada lingkungan hidup. Selanjutnya makalah lain misalnya (Saunders, 1997; Ahimsa-Putra, 2010; Van Beek, 2003; Hutajulu, 1995) dengan jelas menggambarkan bagaimana perkembangan pariwisata berimplikasi kepada faktor sosial ekonomi dan budaya.

berkelanjutan merupakan suatu pemikiran untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan ekonomi dengan tujuan-tujuan ekologi (Sharpley, 2000), yang pada akhirnya diikuti dengan munculnya tujuan-tujuan sosial dan kultural. Konsep sustainability sejatinya tidak hanya berbicara mengenai “apa yang akan diperoleh oleh generasi berikut” (secara vertikal), namun secara horizontal dan inter-regional juga berbicara mengenai “apa manfaat yang bisa diperoleh pihak-pihak lain pada lingkungan sekitar.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti pada gambar 1 menuntut adanya keseimbangan pada tiga pilar yaitu social equity, preserving environment, dan economic efficiency. Menurut Dorobantu & Nistoreanu (2012), pelaksanaan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab tidak akan berhasil tanpa adanya penerapan pemikiran ekologis. Pemahaman terhadap ekologi pariwisata secara alami akan membantu pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, dan budaya lokal. Mereka juga menggarisbawahi bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya akan menyebabkan ancaman berupa kerusakan serius pada ekowisata dan bentuk-bentuk pariwisata lainnya.

Kriteria Global Sustainable Tourism Council v2.0 (GSTC v2.0)

Kriteria GSTC dibuat untuk memberikan pemahaman bersama tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria ini merupakan kriteria minimum yang seyogianya dicapai oleh setiap destinasi pariwisata. Kriteria ini tersusun ke dalam empat tema: pengelolaan berkelanjutan; dampak sosial-ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan. Kriteria-kriteria ini dapat diterapkan pada semua sektor pariwisata. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Pemikiran-pemikiran yang seperti itulah yang kemudian mendorong lahirnya paradigma baru dalam pembangunan pariwisata yaitu pembangunan pariwisata berkelanjutan. Paradigma pembangunan pariwisata

Tabel 1 Kriteria Destinasi GSTC v2.0

|

BAGIAN A: Pengelolaan berkelanjutan A(a) Struktur dan kerangka pengelolaan A1 Tanggungjawab pengelolaan destinasi A2 Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi A3 Monitoring dan pelaporan A(b) Pelibatan pemangku-kepentingan A5 Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat A6 Pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung A7 Promosi dan informasi A(c) Mengelola tekanan dan perubahan A8 Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung A9 Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan A10 Adaptasi perubahan iklim A11 Pengelolaan risiko dan krisis |

BAGIAN B: Keberlanjutan sosial-ekonomi B(a) Memberikan manfaat ekonomi lokal B1 Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata B2 Peluang kerja dan karir B3 Menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan B(b) Kesejahteraan dan dampak sosial B4 Dukungan bagi masyarakat B5 Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi B6 Hak kepemilikan dan pengguna B7 Keselamatan dan keamanan B8 Akses untuk semua. |

BAGIAN C: Keberlanjutan budaya C(a) Melindungi warisan budaya C1 Pelindungan aset budaya C2 Artefak budaya C3 Warisan tak-benda C4 Akses tradisional C5 Hak kekayaan intelektual C(b) Mengunjungi situs budaya C6 Pengelolaan pengunjung pada situs budaya C7 Interpretasi situs |

BAGIAN D: Kebelanjutan lingkungan D(a) Konservasi warisan alam D1 Pelindungan lingkungan sensitif D2 Pengelolaan pengunjung pada situs alam D3 Interaksi dengan hidupan liar D4 Eksploitasi species dan kesejahteraan satwa D(b) Pengelolaan sumberdaya D5 Konservasi energi D6 Penatalayanan air D7 Kualitas air D(c) Pengelolaan limbah dan emisi D8 Air limbah D9 Limbah padat D10 Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim D11 Transportasi berdampak-rendah D12 Pencemaran cahaya dan kebisingan |

Sumber: (The Global Sustainable Tourism Council, 2019)

|

Penelitian Terdahulu Peneliti melakukan p |

(Sawaludin & Salahudin, 2018) mengangkat topik kewarganegaraan. engkajian terhadap penelitian | ||

|

terdahulu, khususnya yang terkait dengan studi ekowisata Sejauh ini, penelitian ekowisata di Mbeliling dan/atau dengan lokus penelitian di Mbeliling. Sejauh ini dilakukan oleh Paramita (Paramita & Septiviari, 2014), penelitian yang telah dilakukan membahas beberapa hal, Ada (Ada & Arida, 2016), Fanggidae (Fanggidae, 2017), Firdaus (Firdaus, 2012, 2016), Wirateja (Wirateja et al., dan Duari (Duari & Halouvin, 2018). Namun dari semua 2019), dan Duryatmo (Duryatmo et al., 2019) mencoba penelitian ekowisata yang telah dilakukan, belum ada satu melihat dari perspektif sosial tentang isu-isu kajian yang secara spesifik meneliti BIF sebagai pengelola kemasyarakatan di Mbeliling. Sementara Hamzati ekowisata dengan format evaluasi GSTC v2.0 di Mbeliling. (Hamzati & Aunurohim, 2013a) dan Mulu (Mulu et al., Adapun penelitian-penelitian tersebut kami jadikan 2020), melakukan kajian flora dan fauna di Mbeliling dari referensi untuk menambah wawasan dan perspektif sudut pandang biologi. Pada kesempatan lain Sawaludin terhadap realita kegiatan ekowisata di Mbeliling. | |||

|

Tabel 2 Penelitian Terdahulu | |||

|

Peneliti |

Judul |

Kajian |

Tujuan Penelitian |

|

(Firdaus, 2012) |

Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest Di Manggarai Barat. |

Sosiologi |

Menguraikan mekanisme adat dan potensi kearifan masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan |

|

(Firdaus, 2016) |

Evaluasi Proyek Pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT |

Sosiologi |

Mengevaluasi proyek pembangunan sosial melalui kelompok masyarakat di kawasan hutan Mbeliling |

|

(Wirateja et al., 2019) |

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur |

Sosiologi |

Menganalisis penerapan strategi pemberdayaan masyarakat |

|

(Duryatmo et al., 2019) |

Local Wisdom: A Sociology Of Sosiologi Communication Analysis In West Manggarai. |

Mengungkapkan komunikasi ritual di Desa Waesano yang berperan dalam enkulturasi kearifan lokal berupa pemanfaatan tumbuhan obat. | |

|

(Hamzati & Aunurohim, 2013b) |

Keanekaragaman Burung Di Beberapa Tipe Habitat Di Bentang Alam Mbeliling Bagian Barat, Flores |

Biologi |

Mengetahui keanekaragaman burung pada empat tipe habitat yang berbeda |

|

(Mulu et al., 2020) |

Ethnobotanical Knowledge And Conservation Practices Of Indigenous People Of Mbeliling Forest Area, Indonesia |

Biologi |

Mengidentifikasi tumbuhan pendukung kehidupan, dan bentuk konservasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adat |

|

(Sawaludin & Salahudin, 2018) |

Nilai-Nilai Karakter Bangsa Dalam Tradisi Tari Caci Di Masyarakat Manggarai Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, NTT. |

Politik |

Mengidentifikasi nilai-nilai karakter bangsa dalam tradisi tari caci. |

|

(Paramita & Septiviari, 2014) |

Analisis Potensi Dan Peluang Sebagai Destinasi Wisata Pengamatan Burung Endemik (Bidrwatching) |

Pariwisata |

Mengetahui potensi dan peluang Mbeliling sebagai destinasi wisata pengamatan burung. |

|

(Ada & Arida, 2016) |

Pengembangan Potensi Ekowisata Di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat |

Pariwisata |

Mengetahui potensi ekowisata di Desa Liang Ndara |

|

(Fanggidae, 2017) |

Tourism Development Model As A Leading Sector In West Manggarai Of East Nusa Tenggara Province |

Pariwisata |

Mengidentifikasi dan menganalisa potensi pengembangan pariwisata di Manggarai Barat serta mendisain model pengembangan pariwisata. |

|

(Duari & Halouvin, 2018) |

Pengaruh Kualitas Informasi Ekowisata Hutan Mbeliling Manggarai Barat Terhadap Loyalitas Wisatawan |

Pariwisata |

Mengetahui pengaruh kualitas informasi ekowisata Mbeliling terhadap loyalitas wisatawan. |

|

Sumber: Olahan Penulis, 2020 | |||

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kriyantono berpendapat bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang menyeluruh. Penelitian secara kualitatif menitikberatkan pada kedalaman data yang diperoleh peneliti. Semakin detail suatu data yang didapatkan, maka kualitas penelitian kualitatif ini semakin baik (Krinyantono, 2006). Dalam studi penelitian evaluasi, peneliti melakukan pengukuran terhadap efektivitas program, kebijakan, atau cara dalam melakukan sesuatu hal. Pendekatan evaluasi yang umumnya dilakukan adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif memiliki pemantauan bawaan atau umpan balik berkelanjutan pada program yang digunakan untuk manajemen program, sementara evaluasi sumatif menelaah hasil akhir program (Neuman, 2014). Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan evaluasi formatif. Kami bertujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pengelolaan ekowisata BIF di Mbeliling, Flores merujuk kepada indikator dan kriteria GSTC v2.0.

Penelitian lapangan telah dilakukan selama 5 (lima) hari, dimana peneliti menitikberatkan pada pengumpulan aspek data kualitatif dengan observasi lapangan dan menjumpai informan kunci yang mempunyai pemahaman serta pengetahuan mendalam terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara in-depth interview kepada pihak BIF sebagai obyek penelitian, didukung hasil wawancara yang dilaksanakan dengan perwakilan dari unsur masyarakat adat, industri, dan pemerintah. Hasil temuan di lapangan kemudian dianalisis dengan melakukan komparasi kondisi ideal yang tertera pada elemen kriteria dan indikator GSTC v2.0. Penelitian studi dokumentasi terhadap publikasi media masa, artikel-artikel penelitian, serta berbagai dokumen penunjang juga dilakukan untuk menyediakan impresi yang lebih kaya dari berbagai sudut pandang, termasuk didalamnya melakukan komparasi historis untuk menelaah perubahan-perubahan fenomena yang terjadi pada obyek penelitian.

Hasil dari perolehan data-data tersebut adalah data kualitatif, yang selanjutnya juga didukung oleh data kuantitatif non-reaktif berupa statistik pariwisata, serta data sekunder lainnya untuk memperkuat analisis penelitian. Lebih lanjut, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan hasil evaluasi formatif yang dilakukan.

Kawasan Mbeliling

Terbentang seluas 94.000 Ha (64.000 hektar nonhutan dan 30.000 hektar hutan), bentang alam Mbeliling di Pulau Flores bagian barat ini amat signifikan biodiversitas. Secara ekologis, area ini merupakan habitat lima atau keseluruhan jenis burung endemik Flores. Dari 272 jenis burung yang dijumpai di Flores, 171 jenis di antaranya hidup di Mbeliling (Asmoro, 2018). Selanjutnya Mbeliling juga berperan penting sebagai kawasan resapan air sekaligus merupakan sumber air bagi masyarakat. Keberadaan air ini amat krusial bagi sektor pertanian masyarakat setempat, yang memproduksi beberapa komoditas pertanian unggulan seperti kemiri, kopi, cengkeh, kakao, mete dan komoditas kayu seperti jati dan mahoni (Profil Flores | Burung Indonesia, n.d.). Aliran

sungai yang bersumber dari kawasan Mbeliling mengalir ke barat, selatan dan utara Kabupaten Manggarai Barat sebagai sumber air minum yang dibutuhkan oleh lebih dari 220.000 penduduk.

Kawasan hutan Mbeliling terletak antara 400–1.200 meter di atas permukaan laut.(Mulu et al., 2020) Dua habitat utama di Mbeliling adalah hutan hujan tropis semi-hijau dan hutan gugur tropis, yang memiliki prioritas tertinggi untuk konservasi keanekaragaman hayati di daerah tropis. Sumber daya hutan yang melimpah sayangnya tidak berkontribusi sebagaimana mestinya di dalam mengurangi angka kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta kelestarian lingkungan. Sebaliknya, banyak kawasan hutan terancam terdegradasi dan terfragmentasi oleh ulah warga dari luar kawasan.

Jumlah total penduduk di Kawasan Mbeliling sekitar 34.000 orang yang terdiri dari 7.000 keluarga yang tersebar di 27 desa. Secara keseluruhan, populasi Mbeliling adalah kelompok yang terpinggirkan dan rentan karena tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang rendah, serta akses yang buruk ke layanan publik dan kesehatan.

Burung Indonesia Flores (BIF)

Yayasan Burung Indonesia merupakan organisasi konservasi dengan cakupan nasional yang fokus utamanya mengupayakan konservasi burung, penelitian, manajemen informasi, komunikasi dan advokasi serta jejaring. Fokus utamanya adalah untuk memberikan layanan kepada publik berpartisipasi dalam upaya menjaga kelestarian burung dan ekosistemnya di Indonesia dan mengembangkan model organisasi mandiri yang memungkinkan terciptanya peluang bagi munculnya kepemimpinan dan arahan masyarakat lokal.

Peran BIF dalam perkembangan pariwisata di Flores dapat disaksikan pada pengembangan dan pengelolaan ekowisata yang berkegiatan di bentang alam Mbeliling sejak 2008. BIF memberikan dukungan peningkatan kapasitas warga lokal serta membentuk organisasi ekowisata di Desa Wae Sano dan Liang Ndara. Peningkatan kapasitas ini dilakukan diantaranya dengan pelatihan Bahasa Inggris dan pemandu pengamatan burung. Selain itu, BIF juga mendukung program promosi dan kampanye pemasaran ekowisata untuk kedua desa tersebut.

BIF dalam mewujudkan pengelolaan terpadu, memberikan fasilitasi terbentuknya forum bersama untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan kawasan alam yang juga disepakati bersama. Selanjutnya, wadah dengan nama Komite Mbeliling ini bertanggung jawab untuk melakukan fungsi koordinasi dan merekomendasikan program-program ataupun kebijakan-kebijakan. Tidak hanya itu, BIF turut pula memfasilitasi terbentuknya Forum Peduli Kawasan Mbeliling yang memiliki fungsi untuk mewakili berbagai kepentingan serta aspirasi masyarakat Mbeliling di hadapan para pihak lain. Sudah sepantasnya masyarakat lokal memainkan peran sebagai aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Mbeliling.

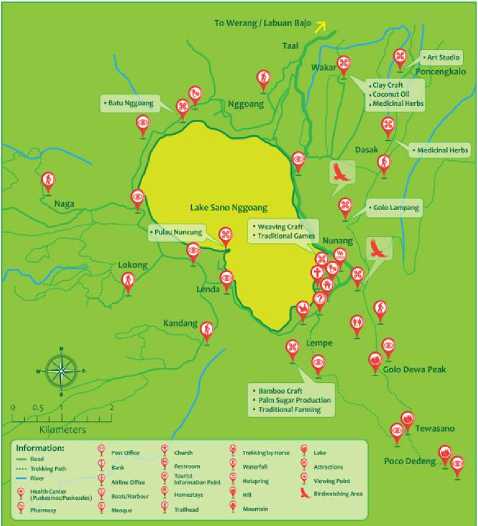

Gambar 2. Kawasan Ekowisata Mbeliling

Sumber: FloresEcoTourism.com, 2013

Dalam mengupayakan kemandirian warga desa, BIF mendorong masyarakat desa untuk menghasilkan satu rumusan yang mengikat dan mengatur aktivitas masyarakat melalui Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD). Dengan KPAD masyarakat desa memahami tentang bagaimana kawasan bentang alam Mbeliling ini seharusnya dikelola. Upaya mempercepat implementasi KPAD ini dilakukan dengan pembentukan kelompok pengembangan konservasi pada tiap-tiap desa yang fungsinya memberikan contoh-contoh teknis serta praktis tentang bagaimana

implementasi pengelolaan kawasan/bentang alam pada satuan desa.

Pada bentang alam Mbeliling dapat dijumpai kelima jenis burung endemik Flores yaitu gagak flores Corvus florensis, celepuk flores Otus alfredi, kehicap flores Monarcha sacerdotum, serindit flores Loriculus flosculus, dan perkici flores Trichoglossus weberi. Spesies burung-burung ini yang merupakan daya tarik dari ekowisata Mbeliling, selain juga tentu atraksi budaya dan atraksi alam lain. Keberadaan kegiatan ekowisata ini diharapkan dapat membawa dampak positif kelestarian ekosistem burung Mbeliling melalui kesadaran masyarakat setempat yang semakin meningkat.

Wujud nyata dari BIF dalam memasarkan ekowisata Mbeliling dapat dilihat pada situs http://www.floresecotourism.com/. Disebutkan bahwa FloresEcotourism bertujuan mempromosikan pengelolaan serta bisnis ekowisata berbasis masyarakat di Desa Wae Sano dan Desa Liang Ndara. Kedua desa tersebut terletak di bentang alam Mbeliling. Keduanya tak hanya menawarkan kekayaan budaya khas Manggarai Barat, tetapi juga pesona hutan dan bentang alam alami yang menjadi rumah bagi beberapa jenis burung unik.

Pengelolaaan ekowisata di kedua desa tersebut difasilitasi oleh BIF sejak 2008. BIF mendorong peningkatan kapasitas mayarakat dan pembentukan lembaga lokal. Lembaga lokal tersebut beranggotan semua kelompok usaha wisata masyarakat dan bertugas untuk menangani pengelolaan dan bisnis ekowisata. Selain itu, hal yang membedakan FloresEcoturism dengan ekowisata lain adalah dalam implementasinya. FloresEcotourism sebagai kepanjangan tangan dari BIF menyatakan bahwa mereka senantiasa menerapkan prinsip-prinsip ekowisata berbasis masyarakat.

Adapun contoh program ekowisata yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

2D1N Mbeliling Green Forest EcoTour

Day 01. Labuanbajo – Peak of Mbeliling

Start from Labuan Bajo at 08.00 WITA to Gua Kelalawar / Liang Niki. Afterward continues to Kampung Melo to observe Caci traditional performance. Lunch (Indonesian menu) will be served at local warung.

After lunch, together with our tour guide, you will start trekking to Puncak Mbeliling. On your way to the peak, you will experience to hear the sound of nature. Don’t forget to take lots of pictures. Mbeliling is surely a birdswatching paradise.

On this trip you will also visit Batu Tiga (a unique triangle shape rock). It’s a remnants of ancient Kempo people.

Once you reached the peak of Mbeliling, you may enjoy the beautiful scenery and the magnificent sunset from the peak. Overlooking toward Labuanbajo and Sano Nggoang Lake.

Later, we will prepare you the campfire while enjoying our outdoor simple dinner style.

Day 2. Mbeliling – Labuanbajo

Early in the morning, we will take you to the viewpoint where you will enjoy the beautiful sunrise from the peak of Mbeliling while also enjoying the fresh air of the mountain.

After breakfast, we trek to Cunca Rami waterfall. Here also where you enjoy your picnic lunch. Next, we return back to Kampung Melo to observe and take part on the local rice farm, try to manage the bull plowing the field by yourself. Here you also have chances to support locals by buying their traditional woven fabrics. Upon completion, we return back to Labuan Bajo. End of services.

(Bertomi et al., 2015)

Evaluasi Pengelolaan Ekowisata BIF

|

BAGIAN A: Pengelolaan berkelanjutan |

BAGIAN C: Keberlanjutan budaya | ||

|

A(a) Struktur dan kerangka pengelolaan |

C(a) Melindungi warisan budaya | ||

|

A1 Tanggungjawab pengelolaan destinasi |

√ |

C1 Pelindungan aset budaya |

√ |

|

A2 Strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi |

√ |

C2 Artefak budaya |

½ |

|

A3 Monitoring dan pelaporan |

½ |

C3 Warisan tak-benda |

√ |

|

A(b) Pelibatan pemangku-kepentingan |

C4 Akses tradisional |

X | |

|

A4 Pelibatan dan umpan-balik dari penduduk setempat |

√ |

C5 Hak kekayaan intelektual |

X |

|

A5 Pelibatan dan umpan-balik dari pengunjung |

X |

C(b) Mengunjungi situs budaya | |

|

A6 Promosi dan informasi |

X |

C6 Pengelolaan pengunjung pada situs budaya |

X |

|

A(c) Mengelola tekanan dan perubahan |

C7 Interpretasi situs |

X | |

|

A7 Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung |

X |

BAGIAN D: Kebelanjutan lingkungan | |

|

A8 Perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan |

√ |

D(a) Konservasi warisan alam | |

|

A9 Adaptasi perubahan iklim |

½ |

D1 Pelindungan lingkungan sensitif |

√ |

|

A10 Pengelolaan risiko dan krisis |

½ |

D2 Pengelolaan pengunjung pada situs alam |

√ |

|

D3 Interaksi dengan hidupan liar |

√ | ||

|

BAGIAN B: Keberlanjutan sosial-ekonomi |

D4 Eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa |

√ | |

|

B(a) Memberikan manfaat ekonomi lokal |

D(b) Pengelolaan sumberdaya | ||

|

B1 Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata |

√ |

D5 Konservasi energi |

X |

|

B2 Peluang kerja dan karir |

√ |

D6 Penatalayanan air |

√ |

|

B3 Menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan |

√ |

D7 Kualitas air |

X |

|

B(b) Kesejahteraan dan dampak sosial |

D(c) Pengelolaan limbah dan emisi | ||

|

B4 Dukungan bagi masyarakat |

√ |

D8 Air limbah |

X |

|

B5 Pencegahan eksploitasi dan diskriminasi |

X |

D9 Limbah padat |

X |

|

B6 Hak kepemilikan dan pengguna |

√ |

D10 Emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim |

√ |

|

B7 Keselamatan dan keamanan |

X |

D11 Transportasi berdampak-rendah |

√ |

|

B8 Akses untuk semua. |

X |

D12 Pencemaran cahaya dan kebisingan |

√ |

BIF memiliki organisasi yang bertanggungjawab dan terkoordinasi terhadap pariwisata berkelanjutan. Sebagai LSM dengan sejarah panjang pengembangan ekowisata di Flores, BIF melalui Flores Ecotourism memiliki kemampuan dalam pengelolaan isu-isu sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Pendanaan yang didukung kerjasama LSM internasional pada dasarnya mencukupi pelaksanaan kegiatan BIF, hanya saja dari pengamatan di lapangan kami melihat bahwa jumlah personil yang berjaga di kantor kurang mencukupi.

BIF telah membuat dan mengimplementasikan satu strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi untuk beberapa tahun yang dapat diakses oleh publik, cocok skalanya, dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku-kepentingan dan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Strategi meliputi identifikasi dan pengkajian aset pariwisata dan mempertimbangkan isu-isu dan risiko sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan. Strategi terkait dengan dan mempengaruhi kebijakan dan tindakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas pada destinasi tersebut.

Sebagai cabang dari BIF pusat, BIF senantiasa melakukan pelaporan rutin terkait dengan target spesifik dengan mengacu indikator-indikator yang ditetapkan oleh BIF pusat. Destinasi secara teratur menginformasikan badan-badan usaha terkait pariwisata tentang isu keberlanjutan dan mendorong dan menyokong mereka dalam membuat operasi mereka lebih berkelanjutan terpenuhi sebagian, maksudnya BIF secara substansi sudah melakukan fungsi ekowisata dengan mengusung nilai dan gagasan pariwisata yang berkelanjutan. Namun demikian institusi ini belum dengan konsisten untuk

senantiasa mengkomunikasikan nilai-nilai pariwisata berkelanjutan kepada pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, jumlah pemandu wisata yang tersertifikasi juga amat minim.

BIF senantiasa melibatkan masyarakat lokal dalam keseharian aktivitasnya. Juga memberikan dukungan penuh terkait dengan kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program bentukan seperti Kelompok Keuangan Mikro untuk Kemandirian Masyarakat, advokasi pemasaran untuk komoditas pertanian lokal, dan pengembangan serta pengelolaan ekowisata di wilayah Mbeliling. Namun, tidak semua daya tarik wisata dikelola dengan optimal, seperti belum adanya data kunjungan wisatawan. Tidak adanya data kunjungan menyebabkan pengelola tidak mengetahui umpan balik terkait masukan dan pesan/kesan dari wisatawan terhadap objek wisata yang dikunjungi.

Website program ekowisata dari BIF adalah FloresEcotourism.com. Namun demikian, website tersebut tidak menampilkan informasi vital bagi wisatawan seperti: tidak ada penawaran paket wisata, tidak menampilkan gambaran akan jenis-jenis fasilitas yang ada di lokasi, juga kurang informatif di dalam memberikan informasi kepada pembaca.

Sejauh ini upaya BIF terhadap pengelolaan tekanan dan perubahan belum terlihat. Dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, tetapi BIF belum memberlakukan regulasi mengenai batasan jumlah kunjungan. Namun, sebagai LSM konservasi di bawah naungan Burung Indonesia, BIF amat memperhatikan kelengkapan dokumentasi. Secara rutin berbagai

peraturan spesifik yang mengendalikan pengembangan – didokumentasi berdasarkan judul dan tanggal, memperhatikan kajian dampak, meliputi dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya, dan dokumen-dokumen administrasi lainnya terutama dokumen komunikasi antara Flores dengan Kantor Pusat.

Terdapat beberapa strategi dan rencana aksi pengelolaan yang mengidentifikasi isu-isu perubahan iklim seperti panduan dan peta zonasi untuk pengembangan kegiatan ekowisata yang mana dalam konteks yang lebih luas adalah satu aktivitas yang ‘ramah lingkungan’. Namun upaya edukasi terkait dengan risiko iklim, yang meliputi risiko saat ini dan di masa depan dan disosialisasikan secara terbuka untuk umum belum dilakukan. Juga tidak dapat ditemukan informasi tentang perubahan iklim yang khusus dibuat terbuka untuk umum.

Dalam hal keberlanjutan sosial-ekonomi, khususnya dalam memberikan manfaat kepada ekonomi lokal, BIF selalu memberikan dukungan penuh untuk lapangan kerja lokal dan meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Contoh nyata dari kegiatan ini adalah program rutin yang dilakukan dalam bentuk Kelompok Keuangan Mikro untuk Kemandirian Masyarakat, advokasi Marketng komoditas lokal dan pengembangan ekowisata di wilayah Mbeliling. Selanjutnya, pengorganisasian BIF, terdiri dari putra-putra dearah asal Flores yang mengabdikan diri pada konservasi hutan dan ekosistemnya.

Manajemen ekowisata di Mbeliling melibatkan peran kedua pihak, BIF sebagai penggagas dan komunitas lokal sebagai tuan rumah. BIF menerapkan prinsip-prinsip ekowisata dalam memberikan bantuan dan pelatihan kepada masyarakat. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pemilihan lokasi Danau Sano Nggoang yang memiliki kekuatan sebagai tujuan ekowisata di Flores. Selain itu, kegiatan ekowisata seperti trekking ke puncak Mbeliling atau trekking ke Air Terjun Cunca Rami melibatkan pemandu lokal dan kuli angkut lokal yang sudah dilatih oleh BIF dengan pemahaman yang baik tentang ekowisata dan penguasaan bahasa asing yang memadai. Tak ketinggalan, dalam semua paket ekowisata yang ditawarkan oleh BIF, selalu menyertakan keterlibatan masyarakat dan memasukkan daya tarik budaya serta nilai-nilai dan kearifan adat setempat.

BIF merancang pembentukan fasilitas pariwisata yang semuanya melibatkan partisipasi komunitas lokal seperti: pemandu wisata naturalis lokal, homestay, pertunjukan tari perang tradisional (Caci), pertunjukan permainan tradisional, dan kegiatan sehari-hari masyarakat lokal lainnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat namun tetap dalam koridor ekowisata.

Dalam aspek kesejahteraan dan dampak social, khususnya tentang dukungan bagi masyarakat BIF bersama-sama masyarakat mengembangkan Kelompok Keuangan Mikro di Kecamatan Mbeliling. Bentuk aktivitasnya adalah arisan, usaha bersama simpan pinjam (UBSP), hingga koperasi. Sampai dengan 2014, terdapat 648 warga Mbeliling yang telah memanfaatkan kegiatan usaha finansial skala mikro ini. Mereka tergabung dalam 25 kelompok UBSP dan satu koperasi, yang tersebar di 23 desa dari keseluruhan 27 desa yang merupakan

dampingan BIF di Mbeliling. Sebelumnya, kelompok-kelompok tersebut memiliki sifat keanggotaan tertutup dengan modal awal total sekitar Rp243-juta. Seiring dengan dimulainya pendampingan BIF, keanggotaannya bersifat lebih terbuka untuk mempermudah penambahan anggota. Hal ini bermakna positif, dikarenakan dengan penambahan anggota baru maka akan berdampak langsung pada penambahan modal kelompok. Pada akhir 2013, perkembangan modal dari seluruh kelompok telah mencapai Rp 542 juta. Namun, dalam upaya pencegahan eksploitasi dan diskriminasi, sejauh ini BIF belum terlihat mengupayakannya.

BIF meluncurkan pendekatan konservasi bentang alam di Flores melalui program Kesepakatan Pelestarian Alam Desa (KPAD). KPAD memungkinkan semua pemangku kepentingan kunci turut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya lokal mereka. Masyarakat dapat bermusyawarah terkait dengan proses pengelolaan sumber daya. Hingga akhirnya didapat kesepakatan yang terwujud dalam dokumen yang menjabarkan komitmen bersama, peran-peran, serta tanggung jawab, mulai dari level desa hingga ke tingkatan kelompok pelaksana. Tidak hanya itu, KPAD juga pada kenyataannya memainkan peran sebagai alat sosial untuk mengeksplor dan mengidentifikasi keadaan, potensi ataupun sejarah desa.

Tidak tersedianya layanan keamanan dan kesehatan di area kawasan Mbeliling, dikarenakan karakter geografis dan kondisi alam kawasan tersebut. Ditambah faktor terisolirnya lokasi Mbeliling dari kota terdekat (50 km). Hal ini ditambah dengan belum tersedia fasilitas yang memungkinkan orang-orang yang berketerbatasan fisik dan orang yang memerlukan akses spesifik atau orang yang berkebutuhan khusus. BIF juga belum memiliki solusi alternatif untuk menangani kebutuhan bagi orang-orang berkebutuhan khusus tersebut.

Terkait dengan aspek keberlanjutan budaya, khususnya perihal upaya perlindungan warisan budaya, keberadaan BIF dengan program ekowisata di daerah Mbeliling semakin menguatkan nilai-nilai tradisi budaya masyarakat adat yang belakangan ini sudah hampir dilupakan dan ditinggalkan oleh generasi muda. Aktivitas ekowisata yang dilakukan berperan di dalam mengkonservasi budaya warisan leluhur. Kenyataan bahwa Gunung Mbeliling merupakan rumah bagi ditemukannya fosil hewan dan tumbuhan jaman purba. Namun sayangnya upaya konservasi relik purbakala belum menjadi fokus dari BIF. Bagaimanapun juga, BIF telah menciptakan manfaat sosial dan budaya dari praktiknya melalui pengembangan program ekowisata, BIF terlibat dalam menjaga kelestarian budaya di Mbeliling di mana beberapa daya tarik wisata budaya yang ditawarkan kepada wisatawan adalah: Tarian perang tradisional "Caci", permainan perang tradisional, permainan anak-anak tradisional, dan aktivitas harian orang-orang Mbeliling seperti: tenun tradisional, pemrosesan gula aren, pembuatan kerajinan bambu dan pembuatan obat tradisional.

Belum pernah diketahui upaya dari BIF dalam memonitor, melindungi dan merehabilitasi atau merestorasi akses masyarakat setempat ke situs-situs alam dan budaya. Jika pun ada namun tidak signifikan. Selain itu belum pernah diketahui pula upaya dari BIF dalam berkontribusi kepada pelindungan dan preservasi

hak kekayaan intelektual masyarakat dan perorangan. Pengelola tidak memiliki bahan interpretasi yang informatif tentang kawasan Mbeliling selain dari yang terdapat di situs web FloresEcotourism.com.

Dalam aspek kebelanjutan lingkungan, khususnya perlindungan lingkungan sensitif BIF amat memperhatikan konservasi alam, ini dikarenakan fokus utama dari institusi ini adalah sebagai bagian dari konservasi satwa burung dan habitatnya. Peta sebaran keanekaragaman hayati khususnya burung tersedia dengan detil jenis, status konservasi dan kerentanan. Tidak hanya itu, melainkan juga melakukan penanaman 46.000 biji tanaman pertanian, buah-buahan dan bibit pohon. Kegiatan lain yang dilakukan oleh BIF di bentang alam ini dalam konteks memberi perlindungan terhadap lingkungan, meliputi: penerapan pengawasan hutan secara partisipatif oleh masyarakat sekitar hutan, pemantauan keragaman hayati, perbaikan metode bertani, serta peningkatan penyadartahuan konservasi.

BIF juga turut memperhatikan pengelolaan pengunjung pada situs alam. Terdapat 4 (empat) jalur untuk dipilih yang akan memungkinkan wisatawan untuk mengamati Flores Scops-owl, gagak Flores, raja Flores dan burung nuri gantung Flores. Semuanya merupakan burung endemik Flores. Sejumlah spesies dengan kisaran terbatas seperti Brown-capped Fantail, dan Glittering Kingfisher juga hidup di daerah tersebut. Selanjutnya, investasi BIF yang paling terlihat dan paling dapat diamati adalah pengembangan ekowisata di wilayah Mbeliling. Sekuat fungsi ekologisnya, lansekap Mbeliling menawarkan keindahan yang berasal dari alam dan budaya. Masyarakat telah mengadopsi ekowisata berbasis masyarakat sebagai sarana untuk mempertahankan ekosistem dan menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang. Mengamati burung tidak dapat disangkal adalah salah satu kegiatan paling populer di Mbeliling.

Dalam mendukung pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Mbeliling, BIF memiliki daftar konservasi dan katalogisasi burung terlengkap di Indonesia. Daftar tersebut dibagi menjadi kelompok: 1) Jenis terancam punah 2) Daftar burung endemis 3) Daerah burung endemis 4) Daerah penting bagi burung dan keanekaragam hayati. Informasi lengkap dapat ditemukan pada situs: https://www.burung.org/

Sejauh ini BIF belum mempraktikkan programprogram pengelolaan sumberdaya terkait dengan konservasi energi. Dalam hal penatalayanan air BIF dengan bantuan partisipasi masyarakat melalui kelompok Pemantauan Layanan Alam melakukan pemantauan kualitas sumber air secara berkala. Namun, BIF belum mempraktikkan program-program khusus sehubungan dengan pengelolaan air limbah, termasuk program pengolahan limbah padat.

BIF menginisiasi program Pemantauan Layanan Alam (PLA) di hutan desa di kawasan bentang alam Mbeliling. PLA merupakan kelompok partisipasi masyarakat setempat yang memiliki tujuan untuk mengawasi kawasan hutan termasuk di dalamnya praktik tidak berkelanjutan seperti perburuan satwa, penebangan liar, maupun kegiatan-kegiatan illegal lainnya. Secara rutin PLA mendata dan mendokumentasikan kondisi hutan termasuk keanekaragaman hayati dan sumber air di

dalamnya. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh PLA adalah birdwatching untuk memantau keberadaan burung-burung di kawasan hutan. Kelompok Kembang Mekar adalah salah satu kelompok PLA yang cukup aktif di kawasan bentang alam Mbeliling.

Penggunaan transportasi beremisi rendah sudah menjadi hal yang logis karena beberapa hal, namun faktor ekonomis adalah hal yang utama. Selaras dengan kenyataan ini, BIF dalam kesehariannya juga selalu mengupayakan penggunaan transportasi mesin yang beremisi rendah seperti sepeda motor, mobil dengan kubikasi kecil, ataupun menggunaan layanan transportasi publik. Pada saat aktivitas ekotour dilaksanakan, tentunya wisatawan akan lebih banyak melakukan aktivitas dengan berjalan kaki, trekking menjelajahi hutan dan pegunungan di Mbeliling.

V. KESIMPULAN

Pada prinsipnya pengelolaan ekowisata di Mbeliling yang dilakukan oleh BIF belum terlalu sejalan dengan standar, sehingga masih perlu ditingkatkan agar semakin mendekati prinsip-prinsip dan standar global pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Dari total 38 (tiga puluh delapan) kriteria yang dikeluarkan oleh GSTC v2.0 terdapat 13 (tiga belas) kriteria yang belum terpenuhi ditambah dengan 4 (empat) kriteria yang belum terlalu optimal pengelolaannya. Ini berarti terdapat 21 (dua puluh satu) kriteria GSTC v2.0 yang sudah dijalankan dengan baik oleh BIF sebagai pengelola ekowisata di kawasan bentang-alam Mbeliling, Flores. Tanpa menghitung pembobotan dari tiap-tiap kriteria maka dapat dikatakan bahwa BIF berada pada angka skala 55,26%.

Poin-poin yang harus ditingkatkan terletak pada aspek sertifikasi global, sistem pengawasan terkait dengan kepuasan pengunjung, penyediaan materi promosi dan informasi destinasi yang relevan dan akurat, implementasi terkait dengan pengelolaan pengunjung baik berupa pembatasan jumlah maupun jenis kegiatan, dan mampu untuk mengidentifikasi dan senantiasa mengupayakan pengurangan risiko terkait dengan perubahan iklim. Selain itu BIF harus pula selalu menjunjung tinggi standar internasional hak asasi manusia, mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik dan terbuka terkait dengan aspek keamanan dan kesehatan baik untuk pengunjung maupun penduduk setempat. Beberapa hal penting yang menjadi catatan bagi BIF termasuk harus mengupayakan penyediaan akses kepada kaum berkebutuhan khusus, mempelajari dan mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan perlindungan situs cagar budaya, menyiapkan materi interpretasi yang akurat, menetapkan target dan mengimplementasikan pengurangan konsumsi energi. Pada akhirnya BIF juga patut mulai mengembangkan dan mensosialisasikan sistem pengolahan limbah yang sederhana namun terbukti memberikan hasil yang aman bagi lingkungan.

Fakta ini menunjukkan hasil yang kurang memuaskan bagi BIF. Harapan berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam publikasi ilmiah ini, dapat menjadi bahan pertimbangan. Untuk perbaikan ke depan, sehingga BIF bisa lebih baik dan hadir sebagai pengelola ekowisata yang mencitrakan pariwisata berkelanjutan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

Ada, A. H. Y., & Arida, I. N. S. (2016). Pengembangan Potensi Ekowisata Di Desa Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat. Jurnal Destinasi Pariwisata, 4(2), 109–113.

Ahimsa-Putra, H. S. (2010). Pariwisata Di Desa Dan Respon Ekonomi: Kasus Dusun Brayut Di Sleman, Yogyakarta. Patrawidya, 12:4, 635-659.

Ashley, R. (1989). The Visitor Activity Management Process and National Historic Parks and Sites serving the visitor. Ontario Research Council on Leisure’s 1989 Conference Held in Peterborough from April 20-22, 1989. RecreationResearch-Review. 1989, 14: 4, 41-44; 1 Ref., OP., 14(4), 41– 44.

Asmoro, A. Y. (2018). Hasil Evaluasi Burung Indonesia Flores. Akademi Pariwisata Nasional, 1–7.

Bertomi, C., Oka Karini, N. M., & Sudana, I. P. (2015). Pengemasan Paket Ekowisata Di Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnal IPTA, 3(2), 92.

https://doi.org/10.24843/ipta.2015.v03.i02.p16

Bickerdyke, I. (1996). Australia: The evolving structure and strategies of business networks. Networks of Enterprises and Local Development: Competing and Co-Operating in Local Productive Systems, 203–216.

Burung Indonesia. (n.d.). Profil Flores | Burung Indonesia. Retrieved July 6, 2020, from https://www.burung.org/profil-flores/

Cole, D. N., & Stankey, G. (1998). Historical development of Limits of Acceptable Change: Conceptual clarifications and possible extensions. United States Department of …, 5–9.

De Ruyck, M. C., Soares, A. G., & McLachlan, A. (1997). Social carrying capacity as a management tool for sandy beaches. Journal of Coastal Research, 13(3), 822–830.

Dorobantu, M. R., & Nistoreanu, P. (2012). Rural Tourism and Ecotourism - The Main Priorities in Sustainable Development Orientations of Rural Local Communities in Romania. Economy Transdisciplinarity Cognition, 15:1, 259-266.

Duari, I. P. H. H., & Halouvin, Y. H. (2018). Pengaruh Kualitas Informasi Ekowisata Hutan Mbeliling Manggarai Barat Terhadap Loyalitas Wisatawan. Jurnal Media Wisata, 16(1), 709–719.

Duryatmo, S., Sarwoprasodjo, S., Lubis, D. P., & Suhartijo, D. (2019). Local Wisdom: a Sociology of Communication Analysis in West Manggarai. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 7(2), 136–142.

https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.25453

Eagles, P. F. J. (1997). International ecotourism management: Using Australia and Africa as case studies. Conference on Protected Areas in the 21st Century from Islands to Networks, 1–40.

Edison, S. (2020, Maret 21). Manggarai Barat Tutup Semua Destinasi Wisata, Kecuali Taman Nasional Komodo. Retrieved from https://www.kitaindonesia.com/: https://www.kitaindonesia.com/manggarai-barat-tutup-semua-destinasi-wisata-kecuali-taman-nasional-komodo/

Euronews. (2020). Lifting lockdowns, innovating against COVID and staycation trends.

https://www.euronews.com/2020/07/03/lifting-lockdowns-innovating-against-covid-and-staycation-trends

Fanggidae, A. H. J. (2017). Tourism Development Model As A

Leading Sector In West Manggarai Of East Nusa Tenggara Province. International Journal OfHumanities, Religion and Social Science, 1(1), 11–22.

FAO. (n.d.). Ecotourism. Retrieved July 4, 2020, from http://www.fao.org/3/w7714e/w7714e06.htm#3.4 the dimensions of ecotourism

Farrell, T. A., & Marion, J. L. (2002). The Protected Area Visitor Impact Management (PAVIM) Framework: A Simplified Process for Making Management Decisions. Journal of Sustainable Tourism, 10(1), 31–51.

https://doi.org/10.1080/09669580208667151

Fayol, H., & Urwick, L. F. (1971). General and industrial Management (Repr). Pitman.

Firdaus, F. (2012). Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 1(1), 39–50.

Firdaus, F. (2016). Evaluasi Proyek pembangunan Sosial Pada Kelompok Masyarakat Kawasan Hutan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, NTT. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 5(1), 13. https://doi.org/10.22202/mamangan.1926

FloresEcoTourism. (2013). Maps | Floresecotourism. Retrieved July 7, 2020, from http://www.floresecotourism.com/?page_id=260

Font, X., & Buckley, R. (2001). Tourism Ecolabelling: Certification and Promotion of Sustainable Management. In 經濟研究.

Graefe, A. R., Kuss, F. R., & Loomis, L. (1986). Visitor impact management in wildland settings. Proc. National Wilderness Research Conference, Fort Collins, 1985, 432– 439.

Graefe, Alan R. (1989). Social psychological carrying capacity. Outdoor Recreation Benchmark 1988, 451.

Graefe, Alan R, Kuss, F. R., & Vaske, J. J. (1990). Visitor impact management: The planning framework, Vol II. National Parks and Conservation Association, Washington, DC, 105.

Graefe, Alan R., Vaske, J. J., & Kuss, F. R. (1984). Social carrying capacity: An integration and synthesis of twenty years of research. Leisure Sciences, 6(4), 395–431.

https://doi.org/10.1080/01490408409513046

Graham, R., Nilsen, P., & Payne, R. J. (1988). Visitor management in Canadian national parks. Tourism Management, 9(1), 44–61. https://doi.org/10.1016/0261-5177(88)90057-X

Hall, C. M. (2008). Tourism and Climate Change: Knowledge, Gaps and Issues. Tourism Recreation Research, 33, 339-350.

Hamzati, N. S., & Aunurohim. (2013a). Keanekaragaman Burung di Beberapa Tipe Habitat di Bentang Alam Mbeliling Bagian Barat, Flores. Jurnal Sains Dan Seni Pomits, 2(2), 121–126.

Hamzati, N. S., & Aunurohim. (2013b). Keanekaragaman Burung di Beberapa Tipe Habitat di Bentang Alam Mbeliling Bagian Barat, Flores. Jurnal Sains Dan Seni Pomits, 2(2).

Hof, M., & Lime, D. W. (1997). Visitor Experience and Resource Protection Framework in the National Park System: Rationale, Current Status, and Future. Proceedings - Limits of Acceptable Change and Related Planning Processes: Progress and Future Directions, 29.

Hutajulu, R. (1995). Tourism's Impact on Toba Batak Ceremony. Retrieved from http://www.kitlv-journals.nl.

Joyner, L., Lackey, Q., & Bricker, K. (2018). Ecotourism Outlook 2018. 1–7. https://www.smartertravel.com/travel-trends-

Kemenparekraf. (2020, May 25). Prediksi Masa Depan Ekowisata di Indonesia Usai Pandemi Covid-19 - Peduli Covid19 | Kemenparekraf / Baparekraf RI.

https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/prediksi-masa-depan-ekowisata-di-indonesia-usai-pandemi-covid-19/

Kennell, J. (2014). Carrying capacity, tourism. In Encyclopedia of Tourism (pp. 1–3). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_24-1

Kompas.com. (2020a). BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/121939 31/bnpb-rekomendasikan-psbb-diberlakukan-di-seluruh-pulau-jawa

Kompas.com. (2020b). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/063149 81/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all

Kompas.com. (2020c). Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Pada 2019 Naik 1,88 Persen.

https://travel.kompas.com/read/2020/02/05/18030022 7/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-pada-2019-naik-1-88-persen

Kontan. (2020). Industri pariwisata terpukul wabah corona, ini yang diminta PHRI.

https://nasional.kontan.co.id/news/industri-pariwisata-terpukul-wabah-corona-ini-yang-diminta-phri

Krinyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.

http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/1234567 89/11362

Kuss, F. R., Graefe, A. R., & Vaske, J. J. (1990). Visitor impact management: A review of research. In National Parks & Conservation Association (Vol. 1).

Lovelock, B. (2001). Interorganisational relations in the protected area—Tourism policy domain: The influence of macro-economic policy. Current Issues in Tourism, 4(2– 4), 253–274.

https://doi.org/10.1080/13683500108667889

Manning, RE, Lime, D., Hot, M., & Freimund, W. (1995). The visitor experience and resource protection (VERP) process: The application of carrying capacity to Arches National Park. The George Wright Forum. A Journal of Cultural and Natural Parks Ans Reserves, 12(3), 41–55.

Manning, Robert. (2001). Visitor experience and resource protection: A framework for managing the carrying capacity of National Parks. Journal of Park & Recreation Administration, 19(1), 93–108.

Mulu, M., Ntelok, Z. R. E., Sii, P., & Mulu, H. (2020). Ethnobotanical knowledge and conservation practices of indigenous people of mbeliling forest area, Indonesia. Biodiversitas, 21(5), 1861–1873.

https://doi.org/10.13057/biodiv/d210512

Musaddun, Kurniawati, W., Dewi, S. P., & Ristianti, N. S. (2013). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Ruang, 1:2, 261-270.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition. In Pearson. http://arxiv.org/abs/1210.1833%0Ahttp://www.jstor.org /stable/3211488?origin=crossref%0Ahttp://www.ncbi.nl m.nih.gov/pubmed/12655928

O’Reilly, A. M. (1986). Tourism carrying capacity: Concept and

issues. Tourism Management, 7(4), 254–258.

https://doi.org/10.1016/0261-5177(86)90035-X

Paramita, R., & Septiviari, A. M. (2014). Analisis Potensi Dan Peluang Sebagai Destinasi Wisata Pengamatan Burung Endemik (Bidrwatching). Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 4(2), 123–132.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/e c9059ed52166d4ae980e36cfc04d295.pdf

Peeters, P. (2007). The Impact of Tourism on Climate Change. Breda University of Applied Science.

republika.co.id. (2020). Indonesia Berpotensi Kehilangan Devisa Pariwisata Rp 157 T | Republika Online.

https://republika.co.id/berita/q8vbh0370/indonesia-berpotensi-kehilangan-devisa-pariwisata-rp-157-t

RWSSD. (2002). Report of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations.

Saunders, G. (1997). The Changing Face of Nassau: The Impact of Tourism on Bahamian Society In The 1920s And 1930s. New West Indian Guide, 71:1, 21-42.

Sawaludin, S., & Salahudin, M. (2018). Nilai-Nilai Karakter Bangsa Dalam Tradisi Tari Caci Di Masyarakat Manggarai Desa Golo Ndoal Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 59.

https://doi.org/10.31764/civicus.v4i2.341

Scott, D., Hall, C. M., & Gossling, S. (2012). Tourism and Climate Change: Impact, Adaptation, and Mitigation (1st Edition ed.). London & New York: Routledge.

Sharpley, R. (2000). Tourism and Sustainable Development: Exploring The Theoretical Divide. Journal of Sustainable Tourism, 8:1, 1-19.

Stankey, G. H. (1985). The Limits of acceptable change (LAC) system for wilderness planning /. In The Limits of acceptable change (LAC) system for wilderness planning /. USDA, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station,.

https://doi.org/10.5962/bhl.title.109310

Tempo.co. (2020). Kemenhub Tutup Seluruh Penerbangan Penumpang Dalam dan Luar Negeri.

https://bisnis.tempo.co/read/1334866/kemenhub-tutup-seluruh-penerbangan-penumpang-dalam-dan-luar-negeri/full&view=ok

The Global Sustainable Tourism Council. (2019). Kriteria Destinasi GSTC dengan Indikator Kinerja dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 0–17.

The Guardian. (2020). World tourism faces worst crisis since records began, says UNWTO.

https://www.theguardian.com/travel/2020/may/07/wor ld-tourism-faces-worst-crisis-since-records-began-says-unwto-report

The International Ecotourism Society. (2015). What Is Ecotourism - The International Ecotourism Society. https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/

The World Bank. (n.d.). International tourism, number of arrivals | Data. Retrieved July 4, 2020, from

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?end=2 018&start=1995&view=chart

Van Beek, W. E. (2003). African Tourist Encounters: Effects of Tourism On Two West African Societies. Africa: Journal of The International African Institute, 73:2, 251-289.

Wibowo, M. (2018). Kajian Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Marina Di Pesisir Kabupaten Belitung

Terhadap Kualitas Lingkungan Sekitarnya. Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan, 15:1, 11-24.

Wirateja, A. A. B., Suindrawan, A. A. N. G., & Papung, V. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Liang Ndara Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata, 9(1), 53–80.

World Tourism Organization (UNWTO). (2020). World Tourism Barometer No18 January 2020 | UNWTO.

https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020

World Tourism Organization. (1981). Saturation of tourist destinations: Report of the Secretary General.

WWF-Indonesia, D. K. dan P. dan. (2009). Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. Ekowisata, 1–9.

13

Discussion and feedback