The Struktur Komunitas Echinodermata di Area Padang Lamun Pantai Samuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

on

Current Trends in Aquatic Science III(2), 52-58 (2020)

Struktur Komunitas Echinodermata di Area Padang Lamun Pantai Samuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Fina Wahyuningsih a*, I Wayan Arthana a, Suprabadevi Ayumayasari Saraswati a

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali - Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-896-8598-6323

Alamat email: finawahyuningsih40@gmail.com

Diterima (received) 20 Juni 2020; disetujui (accepted) 11 Agustus 2020

Abstract

Samuh Beach is located at Tanjung Benoa Village, Nusa Dua. Samuh Beach usually used for tourism activities, transportation routes and ships harbour area which may have impact on the aquatic ecosystem balance. The purpose of this research is to know how the structure of Echinoderms community and the water quality condition in Samuh Beach. The research was conducted on February to March 2018 by using descriptive method in 3 research stations. The location of the study was determined using the purposive sampling method. There were 3 sub-district points, namely Station 1 which was a fishing area (boat landing), Station 2 was a tourism area, and Station 3 was an area with no activity. The result showed that there were 15 species of Echinoderms that consist of 4 classes, namely Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, and Crinoidea. Total abundance of Echinoderms in stasion 1, stasion 2, and stasion 3 were 1,8 ind/m2, 0,74 ind/m2, and 3,34 ind/m2, respectively. The diversity index of the three stations were 2,3670, 1,8193 and 2,4575. The uniformity index of the three stations were 0,9228, 0,8749 and 0,9075. While the dominance index of the three stations were 0,1128, 0,2008 and 0,1099. Based on the criteria of the Shannon-Wiener (H '), the diversity index of three stations indicates a moderate diversity with moderate individuals distribution. The average value of the physical and chemical parameters of the waters are temperatures of 27,7-28oC, DO 5,1-5,2 mg/L, pH 7,8-8, and salinitas 29,7-29,9 ppt.

Keywords: Community Structure; Echinoderm; Samuh Beach

Abstrak

Pantai Samuh termasuk dalam Kelurahan Tanjung Benoa, Nusa Dua. Pantai Samuh banyak dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata, jalur transportasi kapal dan pendaratan kapal yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur komunitas Echinodermata dan kondisi kualitas air di Pantai Samuh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 3 stasiun pegamatan yaitu stasiun 1 merupakan area nelayan (pendaratan kapal), stasiun 2 merupakan area pariwisata, dan stasiun 3 merupakan area tidak ada aktivitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 3 stasiun didapatkan 15 spesies Echinodermata yang tergolong ke dalam 4 kelas yaitu kelas Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, dan Crinoidea. Kelimpahan total Echinodermata pada masing-masing stasiun yaitu stasiun 1 dengan nilai 1,8 ind/m2, stasiun 2 dengan nilai 0,74 ind/m2, dan stasiun 3 dengan nilai 3,34 ind/m2. Indeks keanekaragaman ketiga stasiun masing-masing sebesar 2,3670, 1,8193, dan 2,4575. Indeks keseragaman ketiga stasiun masing-masing sebesar 0,9228, 0,8749, dan 0,9075. Sedangkan indeks dominansi ketiga stasiun masing-masing sebesar 0,1128, 0,2008, dan 0,1099. Berdasarkan kriteria indeks keanekaragaman Shanon-Wiener (H’), indeks keaekaragaman pada ketiga stasiun mengindikasikan tingkat keanekaragaman sedang yaitu penyebaran jumlah individu sedang. Nilai rata-rata hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan di Pantai Samuh tergolong optimum untuk biota laut yaitu suhu 27,7-28oC, DO 5,1-5,2 mg/L, pH 7,8-8, Salinitas 29,7-29,9 ppt.

Kata Kunci: Struktur Komunitas; Echinodermata; Pantai Samuh

1. Pendahuluan

Echinodermata merupakan hewan invertebrata berkulit duri. Hewan ini berbentuk simetri radial yang dibagi menjadi lima bagian yang simetris

terdiri atas daerah ambulakral (tempat menjulurnya kaki tabung dan daerah interambulakral (inter radii) yang tidak ada kaki tabungnya. Rangka keping-keping kapur terdapat di dalam kulit dan pada umumnya mempunyai duri. Gerakan Echinodermata lambat dan gerakannya menggunakan kaki pembuluh (kaki ambulakral). Echinodermata terdiri dari lima kelas yaitu Asteroidea (bintang laut) contoh: Archaster typicus, kelas Ophiuroidea (Bintang Mengular) contoh: Amphiodia urtica, kelas Echinoidea (Landak Laut) contoh: Diadema setosium, kelas Crinoidea (lilia laut) contoh: Antedon rosacea, dan kelas Holothuroidea (Teripang Laut) contoh: Holothuria scabra (Katili, 2011). Jumlah spesies Echinodermata kurang lebih mencapai 7000 spesies di dunia. Habitat Echinodermata dapat ditemui hampir di semua ekosistem laut salah satunya yaitu di padang lamun.

Padang lamun merupakan salah satu ekosistem daerah pesisir yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Secara ekologis lamun berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Lamun dapat memperlambat arus, memerangkap sedimen, menyokong produksi perikanan, dan sebagai habitat berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman yang tinggi salah satunya adalah Echinodermata. Lamun juga menyediakan tempat berlindung bagi binatang kecil dari predator besar. Hal tersebut menyebabkan ekosistem lamun menjadi wilayah dengan diversitas yang tinggi dan menjadi habitat potensial bagi beranekaragam jenis biota termasuk Echinodermata (Rustam et al., 2015).

Padang lamun memiliki peranan dalam kehidupan Echinodermata dimana padang lamun dapat dijadikan sebagai tempat pemijahan (spawning ground), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), dan daerah untuk mencari perlindungan (Kepel et al. 2011). Salah satu pantai di Bali yang memiliki ekosistem padang lamun adalah Pantai Samuh. Pantai ini terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kawasan padang lamun di lingkungan Pantai Samuh telah sejak lama dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti lokasi rekreasi atau wisata bahari. Selain itu, di pantai ini terdapat beberapa hotel, restoran ataupun kafe-kafe serta art shop yang dilengkapi dengan

sarana seperti diving, snorkeling, dan berbagai jenis wisata air lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan ekosistem lamun sebagai habitat berbagai jenis biota perairan terutama Echinodermata. Untuk itu, pengetahuan tentang struktur komunitas Echinodermata di padang lamun perairan Pantai Samuh merupakan informasi penting dalam upaya pengelolaan dan konservasi ekosistem padang lamun, mengingat pentingnya fungsi ekosistem ini sebagai tempat mencari makan, memijah, dan mengasuh larva ataupun pembesaran Echinodermata di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur komunitas Echinodermata di area padang lamun Pantai Samuh dan untuk mengetahui status kondisi kualitas perairan di Pantai Samuh.

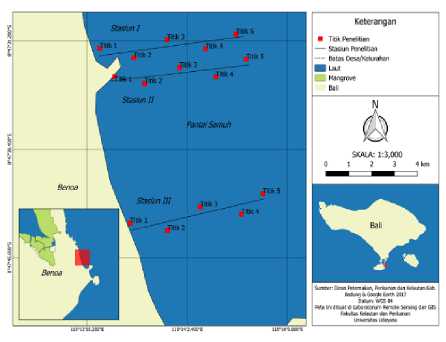

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2018. Pengambilan data dilakukan sebanyak 4 kali pada setiap stasiun. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pantai Samuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Pengambilan sampel

Alat dan bahan yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu transek 1x10m, coolbox, toples, tali raffia, plastik, alat tulis, kertas label,

rollmeter, spidol permanen, GPS, pH meter, DO meter, refractometer, buku identifikasi, kamera,

gunting, alat jepit, sampel Echinodermata, sampel kualitas air, alkohol 70%, dan akuades.

-

2.3 Metode Pengambilan Data

-

2.3.1 Penentuan titik stasiun

-

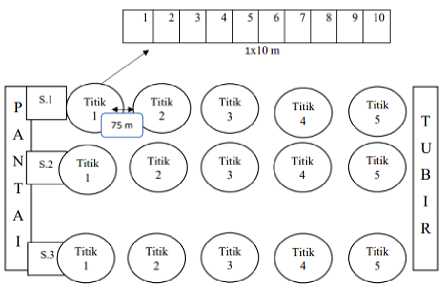

Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian ini adalah metode purposive sampling. Terdapat 3 staiun pengamatan yaitu stasiun 1 merupakan area nelayan (pendaratan kapal), stasiun 2 merupakan area pariwisata, dan stasiun 3 merupakan area tidak ada aktivitas (Gambar 2).

Gambar 2. Desain Stasiun Lokasi Pengamatan

-

2.3.2 Pegambilan Sampel Echinodermata

Pengambilan sampel Echinodermata dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali pada masing-masing titik dengan menggunakan transek berukuran 1x10 m di daerah intertidal sampai mendekati tubir. Pengambilan data dilakukan pada setiap titik stasiun, dengan jarak masing-masing titik 75 m. Echinodermata yang ditemukan dalam transek tersebut dicatat jenis dan jumlahnya. Selanjutnya sampel difoto dan diidentifikasi secara langsung menggunakan buku identifikasi Monograft Of Shallow-Water Indo-West Pacific Echioderms sebagai acauan. Pengamatan substrat dan jenis lamun pada masing-masing stasiun dilakukan secara visual. Identifikasi jenis lamun mengacu pada buku Hilamun (Seagrass) Wagey, 2013.

-

2.3.3 Pegambilan Data Parameter Kualitas Air

Pegukuran parameter fisika dan kimia perairan yang meliputi suhu, pH, salinitas, dan DO. Pengukuran parameter tersebut dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan.

-

2.4 Analisis Data

-

2.4.1 Kelimpahan Echinodermata

-

Kelimpahan Echinodermata dihitung dengan rumus menurut Brower et al. (1990) yaitu:

D= ni/A (1)

Dimana D adalah kelimpahan individu (ind/m2); ni adalah jumlah individu jenis ke-i yang diperoleh; dan A adalah luas total area pengambilan contoh (m2).

-

2.4.2 Indeks Keanekaragaman

Keanekaragaman Echinodermata dihitung dengan menggunakan Indeks Shannon-Wiener (Odum, 1994) yaitu:

H' = -∑^i in (2)

~ NN v 7

Dimana H’ adalah indeks keanekaragaman; ni jumlah individu; N jumlah total seluruh spesies. Kriteria indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) menurut Odum (1994) mempunyai kisaran nilai tertentu yaitu sebagai berikut:

H’ < 1 :Keanekaragaman spesiesnya

rendah, jumlah individu tiap spesies rendah, kestabilan

komunitas rendah, dan keadaan tercemar berat.

-

1 < H’ < 3 :Keaekaragaman sedang,

penyebaran jumlah induvidu tiap spesies sedang, dan keadaan perairan tercemar sedang.

H’ > 3 :Keanekaragaman tinggi,

penyebaran jumlah individu tiap spesies tinggi dan perairan belum tercemar.

-

2.4.3 Indeks Keseragaman

Indeks keseragaman dihitung dengan rumus (Krebs, 1989) yaitu:

E = H’/ ln S (3)

Dimana E adalah indeks keseragaman; H’ adalah indeks keanekaragaman; dan S adalah jumlah semua jenis. Kriteria indeks keseragaman Brower et al. (1990) sebagai berikut:

E < 0,4 : Tingkat kesergaman rendah

0,4 < E < 0,6 : Tingkat keseragaman sedang

E > 0,6 : Tingkat kesergaman tinggi

-

2.4.4 Indeks Dominansi

Indeks dominansi Echinodermata dihitung dengan persamaan (Odum, 1994) yaitu:

C= ∑(> (4)

Dimana C adalah indeks dominansi; ni adalah jumlah individu ke-i; dan N adalah jumlah total individu. Kriteria indeks dominansi menurut Odum (1994) sebagai berikut:

0 < C < 0,3 : Dominansi rendah

0,3 < C < 0,6 : Dominansi sedang

0,6 < C < 1 : Dominansi tinggi

Echinodermata di area padang lamun Pantai Samuh ditemukan sebanyak 15 spesies yang tergolong ke dalam 4 kelas yaitu kelas

Asteroidea (Protoreaster nodosus, Linckia guildingi, Henricia leviuscula, Fromia sp., Echinaster luzonicus, Echinaster sepositus, Archaster typicus, Nardoa pauciforis, dan Culcita novaeguineae), kelas

Ophiuroidea (Ophiocoma echinata, dan

Ophiarachna incrassata), kelas Echinoidea (Echinometra mathei, Tripneustes sp., dan Diadema setosum), dan kelas Crinoidea (Comaster schlegelii).

-

3.2 Kelimpahan Echinodermata

Kelimpahan total Echinodermata mulai stasiun 1 hingga stasiun 3 didapatkan nilai kelimpahan total tertinggi terdapat pada stasiun 3 yaitu sebesar 3,34 ind/m2 (Tabel 1). Hal ini karena pada stasiun 3 terdapat hamparan lamun yang padat dan luas. Lamun merupakan habitat Echinodermata untuk mencari makan, berlindung dari arus dan predator (Oktavianti et al., 2014). Hal tersebut juga didukung oleh

pernyataan Frediksen et al. (2010) yang menyatakan bahwa organisme yang ditemukan di padang lamun dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki atau sedikit terdapat lamun. Kepadatan lamun tersebut diduga karena adanya gundukan batuan karang sejauh ± 150 m dari tubir pantai. Gundukan batuan karang

tersebut berfungsi sebagai pemecah gelombang, sehingga perairan di stasiun 3 memiliki arus lemah dibandingkan dengan stasiun lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dwindaru (2012), bahwa tingkat kelangsungan hidup lamun dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti gelombang dan arus. Menurut Nontji (2009), lamun tidak tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi nilai kelimpahan pada stasiun 3 adalah tidak adanya aktivitas manusia pada stasiun 3, berbeda dengan stasiun 1 dan 2 yang adanya aktivitas manusia di bidang pariwisata seperti snorkeling, aktivitas boat, dan flying fish. Selain itu kegiatan nelayan dalam menangkap ikan juga diduga dapat mengganggu organisme Echinodermata dan kelangsungan hidup lamun. Nontji (2009) menyatakan kerusakan padang lamun terbesar diakibatkan oleh aktivitas manusia secara langsung.

Tabel 1.

Kelimpahan Echinodermata

Nilai kelimpahan terendah terdapat pada

|

No |

Nama Spesies |

Stasiun Penelitian | ||

|

1 |

2 |

3 | ||

|

1 |

Protoreaster nodosus |

0,1 |

0,06 |

0,16 |

|

2 |

Linckia guildingi |

0,08 |

0 |

0,16 |

|

3 |

Henricia leviuscula |

0,1 |

0 |

0,16 |

|

4 |

Fromia sp. |

0,08 |

0,04 |

0,1 |

|

5 |

Echinaster luzonicus |

0,16 |

0,1 |

0,2 |

|

6 |

Echinaster sepositus |

0,06 |

0,02 |

0,16 |

|

7 |

Archaster typicus |

0 |

0,06 |

0,16 |

|

8 |

Nardoa pauciforis |

0 |

0 |

0,08 |

|

9 |

Culcita novaeguineae |

0,06 |

0 |

0,12 |

|

10 |

Ophiocoma echinate |

0,26 |

0,14 |

0,7 |

|

11 |

Ophiarachna incrassate |

0,16 |

0 |

0,32 |

|

12 |

Echinometra mathei |

0,16 |

0 |

0,2 |

|

13 |

Tripneustes sp. |

0,14 |

0,06 |

0,14 |

|

14 |

Diadema setosum |

0,4 |

0,26 |

0,6 |

|

15 |

Comaster schlegelii |

0,04 |

0 |

0,08 |

|

Jumlah Spesies |

13 |

8 |

15 | |

|

Kelimpahan Total |

1,8 |

0,74 |

3,34 | |

stasiun 2 yaitu sebesar 0,74 ind/m2 (Tabel 1), hal ini diduga karena substrat pasir berlumpur yang menyebabkan Echinodermata sulit untuk berlindung dari arus. Menurut Ruswahyuni (2010), perairan terbuka adalah perairan yang tidak terlindung serta dipengaruhi oleh ombak dan gelombang. Akibat dari arus dan gelombang menimbulkan turbulensi pada perairan terbuka

dan terjadi pengadukan substrat dasar pada perairan tersebut yang akan mempengaruhi organisme yang terdapat di dalamnya. Selain itu, adanya aktivitas wisata dan seringnya warga sekitar mengambil biota laut juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kelimpahan Echinodermata. Hal ini sama dengan penelitian Suwartimah, dkk (2017) yang menyatakan bahwa nilai kelimpahan spesies Echinodermata rendah dikarenakan banyak ditemukan aktivitas pariwisata. Stasiun 1 memiliki nilai kelimpahan lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 2. Hal tersebut karena aktivitas wisata pada stasiun 2 lebih banyak dibandingkan stasiun 1.

-

3.3 Indeks Keanekaragaman

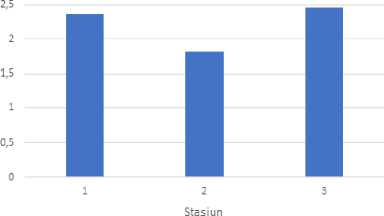

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman menunjukkan Indeks tertinggi terdapat pada stasiun 3 dengan nilai 2,45 dan pada stasiun 1 yaitu sebesar 2,36, sedangkan indeks keanekaragaman terendah terdapat pada stasiun 2 dengan nilai 1,8193 (Gambar 3).

Indeks keanekaragaman tinggi diduga disebabkan oleh spesies yang didapatkan heterogen sehingga tidak ada spesies yang mendominansi pada stasiun 3. Menurut Karuniasari (2013), keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh pembagian atau penyebaran individu dari tiap jenisnya, karena suatu komunitas walaupun banyak jenis tetapi bila penyebaran individunya tidak merata maka keanekaragaman jenisnya rendah. Tingginya keanekaragaman juga dipengaruhi oleh adanya keadaan ekologi, dimana pada stasiun 3 keadaan ekologi sekitar terbilang cukup baik karena nilai parameter kualitas air yang optimum serta memiliki substrat berpasir, batuan karang, dan hamparan lamun yang padat dan luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Odum (1994) yang menyatakan bahwa substrat dasar yang berupa bebatuan dan karang merupakan lingkungan hidup yang baik bagi Echinodermata. Rendahnya indeks keanekaragaman

dipengaruhi adanya faktor lingkunggan sekitar yaitu adanya aktivitas wisata dan warga sekitar.

3

Gambar 3. Indeks Keanekaragaman Echinodermata

Menurut Iswanti et al. (2012) nilai indeks keanekaragaman dapat digunakan sebagai pendugaan kondisi lingkungan perairan. Pada indeks keanekaragaman ketiga stasiun mengidindikasikan tingkat keanekaragaman sedang yaitu penyebaran jumlah individu sedang. Hal tersebut sesuai dengan kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’).

-

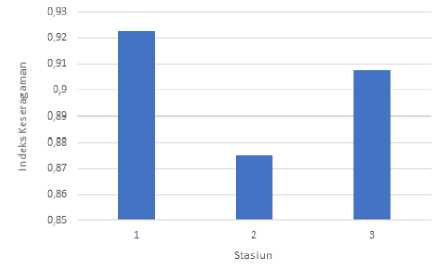

3.4 Indeks Keseragaman

Hasil perhitungan indeks keseragaman stasiun 1 hingga stasiun 3 tidak jauh berbeda yaitu memiliki nilai sebesar 0,92, 0,87, dan 0,90 (Gambar 4), menunjukkan E > 0,6. Menurut tabel kategori indeks keseragaman oleh Brower et al. (1990) nilai tersebut menunjukkan tingkat keseragaman tinggi. Indeks keseragaman yang tinggi menunjukkan persebaran spesies Echinodermata merata dan tidak ada yang mendominasi. Hal tersebut juga didukung dengan nilai indeks dominasi ketiga stasiun rendah.

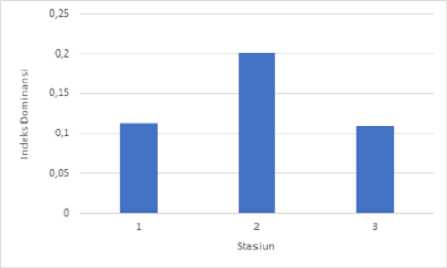

3.5 Indeks Dominansi

Berdasarkan hasil perhitungan dominasi stasiun 1 hingga stasiun 3 tidak jauh berbeda yaitu sebesar 0,11, 0,2008 (Gambar 5). Menurut

Gambar 4. Indeks Keseragaman Echinodermata

kategori indeks dominasi oleh Odum (1994) apabila nilai 0 < C < 0,3 maka nilai indeks dominasi rendah atau tidak ada spesies yang mendominasi.

Gambar 5. Indeks Dominansi Echinodermata

-

3.6 Parameter Kualitas Air

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia perairan pada ketiga stasiun didapat nilai rata-rata dari suhu (27,7-28oC), DO (5,1-5,2 mg/L), pH (7,8-8), dan salinitas (29,7-29,9 ppt). Pengukuran parameter kualitas air dilakukan pada pagi hari, dimana intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan masih rendah.

Parameter fisika dan kimia perairan pada ketiga stasiun masih tergolong nilai optimum. Nilai suhu rata-rata pada ketiga stasiun yaitu berkisar antara 27,7-28oC, menurut Nontji (2009) kisaran suhu yang baik bagi kehidupan organisme perairan adalah 18-30oC. Nilai DO rata-rata pada ketiga stasiun yaitu berkisar 5,15,2 mg/L, nilai tersebut merupakan nilai optimal untuk kehidupan organisme. Kandungan oksigen yang diperuntukkan bagi kepentingan perairan yaitu tidak kurang dari 5 mg/L karena kadar oksigen terlarut yang kurang dari 5 mg/L akan mengakibatkan efek yang kurang menguntungkan bagi semua organisme perairan. Nilai pH rata-rata pada ketiga stasiun sebesar 7,8-8 merupakan nilai yang masih dapat ditoleransi oleh biota termasuk Echinodermata, hal ini sesuai pernyataan Leksono (2011) dimana nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisme pada umumunya berkisar 7-8,5. Dan nilai salinitas rata-rata pada ketiga stasiun yaitu berkisar 29,7-29,9 ppt, nilai tersebut juga masih termasuk dalam kisaran nilai optimal, menurut Dahuri (2003) kisaran salinitas yang mampu mendukung kehidupan organisme perairan adalah 15-35 ppt.

Indeks keanekaragaman pada stasiun 1 sebesar 2,36, stasiun 2 sebesar 1,81, dan stasiun 3 sebesar 2,45. Ketiga stasiun tersebut mengindikasikan tingkat keanekaragaman sedang yaitu penyebaran jumlah individu sedang. Indeks keseragaman stasiun 1 hingga stasiun 3 tergolong tinggi yaitu sebesar 0,92, 0,87, dan 0,90. Indeks keseragaman tinggi menunjukkan persebaran spesies merata dan tidak ada yang mendominansi. Indeks dominansi stasiun 1 hingga 3 tergolong rendah yaitu sebesar 0,11, 0,20, 0,10 yang menunjukkan tidak ada spesies yang mendominansi.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada DIKTI atas beasiswa BIDIKMISI yang telah diberikan selama kuliah di Universitas Udayana.

Daftar Pustaka

Brower, J., Jerrold, Z., & Ende, C. V. (1990). Field and Laboratory Method for General Ecology. (3th ed.). Dubuque, IA, United States, Europa: Brown William C.

Dwindaru, B. 2012. Variasi Spasial Komunitas Lamun dan Keberhasilan Transplantasi Lamun di Pulau Pramuka daan Kelapa Dua, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Skripsi. Bogor, Indonesia: Progam Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Dahuri, R. (2003). Keanekaragaman Hayati Laut: aset pembangunan berkelanjutan Indonesia. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Frediksen, S., De Backer, A., Bostrom, C., & Christie, H. (2010). Infauna from Zostera marina (L.) Meadows in Norway differences in vegetated and unvegetated areas. Marine biology research, 6(2), 189-200.

Firmandana, T. C. (2014). Kelimpahan Bulu Bali (Sea Urchin) pada Ekosistem Karang dan Lamun di Perairan Pantai Sundak, Yogyakarta. Management of Aquatic Resources, 3(4), 41-50.

Gaffar, S., Zamani, N. P., Purwati, P. (2014). Preferensi Mikrohabitat Bintang Laut Perairan Pulau Hari, Sulawesi Tenggara. Ecotrophic, 10(1), 46-53.

Graha, Y. I., Arthana, I. W., Asta Karang, I. W.F. (2016). Simpanan Karbon Padang Lamun di Kawasan Pantai Sanur Kota Denpasar. Ecotrophic, 10(1), 4653.

Iswanti, S., Ngabekt, S., & Martuti N. K. T. (2012). Distribusi dan Keanekaragamn Spesies Makrozoobenthos di Sungai Damar Desa Weleri Kabupaten Kendal. Life Science, 1(2), 86-93.

Karuniasari, A. (2013). Struktur Komunitas Makrozoobentos sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pulau Panggang Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Skripsi. Jatinangor, Indonesia: Progam Studi Perikanan, Universitas Padjadjaran.

Katili, A. S. (2011). Struktur komunitas Echinodermata pada zona intertidal di Gorontalo. Jurnal Penelitian dan Pendidikan, 8(1), 51-61.

Kepel, R. C., & Sandra, B. (2011). Komunitas Lamun di Perairan Pesisir Pulau Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis, 7(1), 27-31.

Krebs, C. J. (1989). Ecological Methodology. New York, USA: Harper & Row Inc.

Leksono, A. S. (2011). Keanekaragaman Hayati. Malang, Indonesia: UB Press.

Nontji, A. (2009). Laut Nusantara. Jakarta: Indonesia, Djambatan.

Odum, E. P. 1994. Dasar-Dasar Ekologi Umum. (3th ed.). Yogyakarta: Indonesia, Gadjah Mada University Press.

Puspitasari, Suryanti, & Ruswahyuni. (2012). Studi Taksonomi Bintang Laut (Asteroidea,

Echinodermata) dari Kepulauan Karimunjawa, Jepara. Management of Aquatic Resources, 1(1), 1-7.

Oktavianti, R., Suryanti, & Purwanti, F. (2014). Kelimpahan Echinodermata pada Ekosistem

Padang Lamun di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Management of Aquatic Resources, 3(4), 243-249.

Rustam, A., Kepel, T.L., Kusumaningtyas, M. A., Ati Afi, R. N., Daulat, A., Suryono, D. D., Sudirman, N., Rahayu, Y. P., Mangindaan, P., Heriati, A., & Hutahean, A. A. (2015). Ekosistem Lamun Sebagai Bioindikator Lingkungan di P. Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara. Jurnal Biologi Indonesia. 11(2), 233-241.

Ruswahyuni. (2010). Populasi dan Keanekaragaman Hewan Makrobhentos pada Perairan Tertutup dan Terbuka di Teluk Awur, Jepara. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 2(1). 11-20.

Setiadi, A., Wardhana, W. (2013). Sebaran dan Perilaku Bintang Laut Protoreaster Nodosus (Filum Echinodermata, Kelas Asteroidea) di Teluk Gilimanuk, Bali Barat. Jurnal Sains Indonesia, 1(1), 2-6.

Sudiarta, IK., IW. Restu. (2011). Kondisi dan Strategis Pengelolaan Komunitas Padang Lamun di Wilayah Pesisir Kota Denpasar, Provinsi Bali. Jurnal Bumi Lestari, 2(2), 195-207.

Suwartimah, K., Wati S., Endrawati, H., & Hartzati, R. (2017). Komposisi Echinodermata di Rataan Litoral Terumbu Karang Pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jurnal Buletin Oseaografi Marina, 6(1). 53-60.

Wagey, T. B. 2013. Hilamun (Seagrass). Manado, Indonesia: Unsrat Press.

Curr.Trends Aq. Sci. III(2): 52-58 (2020)

Discussion and feedback