Profil Histologi Hepatopankreas Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) Dikultur dengan Padat Tebar Berbeda

on

Current Trends in Aquatic Science III(1), 81-87 (2020)

Profil Histologi Hepatopankreas Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) Dikultur dengan Padat Tebar Berbeda

M. Reza Mei Budi Dharmawan a*, Pande Gde Sasmita Julyantoro a, Alfi Hermawati Waskita Sari a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana,

Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-813-537-667-42

Alamat e-mail: rezambd@gmail.com

Diterima (received) 18 Desember 2019; disetujui (accepted) 28 Februari 2020

Abstract

Technology of Recirculating Aquaculture System (RAS) is pond water circulation system by reusing water for cultivation, so that it can reduce the use of water from outside the system. By using this technology, the cultivated biota is healthier and food circulation rate is lower than conventional fisheries as in other ponds. The purpose of this research was to describe the condition of hepatopancreas in shrimp as a result of Recirculating Aquaculture System cultivation technology with different stocking densities. This study used experimental method with completely randomized design method (CRD) with 3 treatments and 3 replications, namely RAS with a stocking density of 500 individuals/m2 and RAS with a stocking density of 750 individuals/m2 and and control with intensive flow through (conventional) systems with a stocking density of 200 individuals/m2. For the procedure of vanamei hepatopancreas samples were made based on the procedures of Austin. The results showed changes the structure of hepatopancreas test shrimp in the form of necrosis, vacuolation, and indications of mineralization. RAS with a stocking density of 500 individuals/m2 the condition of the hepatopancreas has increased quality on 2nd month, because necrosis, vacuolation and tubular mineralization have decreased, so that more intact tubules are in normal conditions. While at RAS with a stocking density of 750 individuals/m2 and control the condition of the hepatopancreas has decreased quality on 2nd month. But at RAS with a stocking density of 750 individuals/m2 still better than control, because in control were not found normal tubules which indicates that the hepatopancreas is damaged. Water quality in the tested shrimp ponds is still categorized as normal and meets the the quality standards for vanamei maintenance.

Keywords: Hepatopancreas Tissue; Litopenaeus vanamei; Recirculation

Abstrak

Teknologi akuakultur resirkulasi adalah sebuah sistem sirkulasi air dengan menggunakan kembali air untuk budidaya, sehingga mengurangi penggunaan air dari luar sistem. Menggunakan teknologi akuakultur resirkulasi ini, biota budidaya akan lebih sehat dan kadar sirkulasi makanan lebih rendah dari perikanan secara konvensional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kondisi hepatopankreas udang hasil teknologi budidaya Recirculating Aquaculture System (RAS) dengan padat tebar yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan, yaitu RAS padat tebar 500 ekor/m2, RAS padat tebar 750 ekor/m2, dan kontrol berupa budidaya sistem intensif flow through (konvensional) padat tebar 200 ekor/m2. Prosedur pembuatan sampel histologi hepatopankreas udang vanamei dilakukan berdasarkan prosedur Austin. Hasil penelitian menunjukkan perubahan struktur hepatopankreas pada udang uji berupa nekrosis, vakuolasi, dan indikasi mineralisasi. Pada teknologi budidaya RAS padat tebar 500 ekor/m2 kondisi hepatopankreas mengalami peningkatan kualitas pada bulan ke-2, karena nekrosis, vakuolasi, dan mineralisasi pada tubulus mengalami penurunan, sehingga lebih banyak tubulus utuh yang berada pada kondisi normal. Sedangkan pada teknologi budidaya RAS padat tebar 750 ekor/m2 dan kontrol kondisi hepatopankreas mengalami penurunan kualitas pada bulan ke-2. Tetapi pada teknologi budidaya RAS padat tebar 750 ekor/m2 lebih baik daripada kontrol, karena pada kontrol tidak ditemukan tubuli normal yang mengindikasikan hepatopankreas mengalami kerusakan. Kualitas air budidaya pada tambak udang uji masih dikategorikan normal dan memenuhi baku mutu untuk pemeliharaan udang vanamei.

Kata Kunci : Jaringan hepatopankreas; Litopenaeus vanamei; Resirkulasi

Udang merupakan komoditas budidaya perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilai ekspor udang di Indonesia ekspor pernah mencapai 50% dari total nilai ekspor perikanan pada tahun 2002, bahkan tercatat pada bulan Januari hingga Agustus 2016, ekspor udang mencapai 136,3 ribu ton, yang mengindikasikan naiknya nilai ekspor udang sebesar 3,75% dari tahun sebelumnya. Salah satu komoditi udang yang dibudidayakan di Indonesia adalah udang vanamei (Litopenaeus vanamei), meskipun bukan spesies lokal udang vanamei mampu menjadi komoditas unggulan budidaya udang di Indonesia, kaarena keungggulannya yaitu lebih resisten terhadap penyakit.

Sejak awal masa introduksinya melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41/2001, udang vanamei telah mampu meningkatkan produksi dari 159.997 ton pada tahun 2002 menjadi 192.912 ton pada tahun 2003. Sejak saat itu perkembangan budidaya udang vanamei terus mengalami kenaikan bertutut-turut selama 4 tahun yaitu tahun 2010-2014 (MKP, 2014). Semakin meningkatnya produksi udang vanamei sekarang, bukan berarti dalam proses budidaya tidak mengalami hambatan, sehingga berbagai faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya produksi harus selalu diperhatikan seperti halnya padat tebar dan limbah budidaya.

Masalah sisa pakan, feses, hasil metabolit, dan kualitas air tambak merupakan salah satu faktor yang menghasilkan limbah budidaya yang penghambat produksi karena menyebabkan tingkat kekeruhan air dan kandungan bahan organik khususnya ammonia pada tambak menjadi tinggi. Apabila diabaikan bisa menyebabkan gangguan dan penyakit yang bisa menyebabkan kematian masal pada udang. Selain itu apabila limbah budidaya ini dibuang langsung ke luar tanpa adanya filtrasi terlebih dahulu akan mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar dan akan berdampak pada siklus budidaya yang akan datang, karena secara umum semua teknologi budidaya udang memerlukan lingkungan yang baik dan dapat memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan biologi komoditas yang dibudidayakan.

Teknologi budidaya udang di kolam dengan sistem resirkulasi tertutup merupakan teknologi budidaya yang baru digunakan pada budidaya udang untuk padat tebar tinggi. Budidaya sistem resirkulasi tertutup yang lebih dikenal dengan Recirculating Aquaculture System (RAS) telah diaplikasikan dan memberikan hasil yang lebih baik dari sistem budidaya flow through yang selama ini digunakan oleh pembudidaya udang konvensional. Sistem resirkulasi ini dilengkapi dengan biofilter yang mampu membuat air budidaya menjadi lebih jernih dan mengurangi akumulasi ammonia dari limbah budidaya meskipun dengan padat tebar tinggi, sehingga akan mengurangi masalah atau hambatan budidaya akibat limbah budidaya dan akan meningkatkan produksi udang vanamei secara kontinyu (Fadhil et al., 2010).

Banyak penelitian yang mengkaji tentang sistem budidaya resirkulasi, akan tetapi belum banyak penelitian yang mengkaji fisiologi udang vanamei yang dibudidaya dalam sistem budidaya resirkulasi. Akumulasi ammonia karena limbah budidaya akan diserap oleh udang pada jaringan tubuhnya terutama pada organ hepatopankreas (Bambang et al., 1995). Karena hepatopankreas merupakan organ penting pada udang (hati dan pankreas) yang sangat peka terhadap perubahan kondisi lingkungan (media yang tidak sehat) dan akumulasi bahan-bahan berbahaya seperti ammonia yang akan menyebabkan fungsi hati kompleks menjadi hilang (Rijal, 2011).

Kerusakan pada struktur hepatopankreas yang parah akan menyebabkan stres pada udang, yang akan meningkatkan resiko tingginya sensitivitas terhadap infeksi viral dan bakteri (Snieszko, 1974), sehingga dapat meningkatkan resiko cepat kematian terhadap udang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan pengamatan aspek fisiologi udang vanamei mengenai gambaran jaringan hepatopankreas dari sampel udang vanamei yang dibesarkan pada sistem budidaya resirkulasi dengan padat tebar berbeda, untuk selanjutnya membandingkan kondisi hepatopankreas yang dibudidaya pada sistem budidaya tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2018. Penelitian ini meliputi 2 tahapan yaitu: pemeliharaan udang uji di tambak outdoor di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. Pemeriksaan histologi dilakukan di Laboratorium Histologi, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas I Denpasar.

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam pengamatan udang serta analisis histologi hepatopankreas meliputi kolam semen, aerator, botol sampel, dissecting set, scalpel, cassete, molds, automatic tissue processor, tissue embedding machine, microtome, water bath, object glass, deck glass, mikroskop. Bahan yang digunakan meliputi Alkohol 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, aquades, Hematoxylin Eosin (HE), xylenes, larutan davidson, dan entellan.

-

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitan eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan, yaitu RAS dengan padat tebar 500 ekor/m2 dan RAS dengan padat tebar 750 ekor/m2 dan kontrol berupa budidaya dengan sistem intensif flow through (konvensional) dengan padat tebar 200 ekor/m2.

-

2.3.1 Udang Uji dan Media Pemeliharaan

Penelitian dilakukan menggunakan udang uji udang vanamei yang berasal dari tambak outdoor di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali. Metode budidaya resirkulasi air yang digunakan pada penelitian ini memanfaatkan kembali air yang sudah digunakan dengan mengalirkan air secara kontinyu melalui kolam pengendapan, protein skimmer, dan biofilter untuk selanjutnya air tersebut dikembalikan ke kolam budidaya.

Benur udang vanamei yang digunakan adalah post larvae (PL) 10, benur udang vanamei yang dikultur dengan metode budidaya resirkulasi air (RAS), kolam berjumlah 6 buah dengan 3 kolam berisi 500 ekor/m2 dan 3 kolam lainnya berisi 750 ekor/m2, sedangkan untuk kontrol dikultur dengan padat tebar 200 ekor/m2. Kolam udang uji berukuran 4×4 meter tinggi 1,5 meter lengkap dengan aerasi dan diberikan pakan berupa pakan

komersil dengan frekuensi 4 kali sehari selama 60 hari.

-

2.3.2 Pemeriksaan Histologi

Pembuatan preparat histologi hepatopankreas udang vanamei dilakukan di Laboratorium Histologi, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas I Denpasar. Prosedur pembuatan sampel histologi hepatopankreas udang vanamei dilakukan berdasarkan prosedur Austin dan Austin (1989). Prosesnya meliputi fiksasi, trimming, tissue processing, embeding, sectioning, dan staining (hematoxylin eosin).

-

2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan komparatif (Nazir, 2003; Sugiyono, 2010; Suryana, 2010). Hasil pengujian histologi hepatopankreas udang vanamei dilihat perubahan struktur dan kerusakan jaringan berdasarkan metode Soegianto et al. (2004), sebagai berikut :

-

A. Pengamatan nekrosis dengan cara menghitung jumlah sel yang mengalami nekrosis. Nekrosis yang muncul biasanya ditandai dengan adanya penumpukan sel epitel sel pada tubulus dan warna sel di tubulus menjadi lebih gelap.

Jumlah tubulus yang mengalami nekrosis Jumlah keseluruhan tubulus

(1)

-

B. Pengamatan vakuolasi sama dengan nekrosis, tetapi sel yang diamati adalah yang mengalami vakuolasi. Vakuolasi ditandai dengan sel-sel epitel tubulus yang kehilangan isi selnya (kosong berongga).

Jumlah tubulus yang mengalami vakuolasi Jumlah keseluruhan tubulus

(2)

kemudian dibandingkan antara hasil histologi hepatopankreas udang vanamei yang dikultur menggunakan metode resirkulasi air dan flow through (konvensional). Kemudian disimpulkan sesuai data penelitian yang dianalisis.

-

3. Hasil dan Pembahasan

-

3.1 Gambaran Jaringan Hepatopankreas Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) yang Dikultur dengan Padat Tebar Berbeda

-

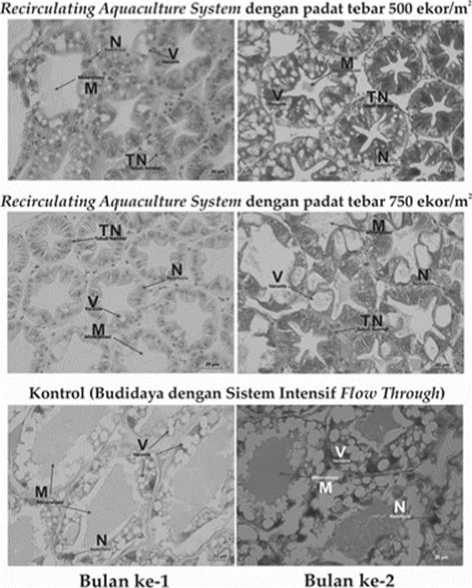

Hasil pengamatan kondisi hepatopankreas udang vanamei (Litopenaeus vanamei) yang dikultur dengan padat tebar berbeda dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Gambaran Jaringan Hepatopankreas Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) Dikultur dengan Padat Tebar Berbeda. (TN= tubuli normal, V= vakuola, M= mineralisasi, N= nekrosis)

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi hepatopankreas pada udang uji (Gambar 1) memperlihatkan bahwa hepatopankreas mengalami nekrosis, vakuolasi, dan indikasi mineralisasi. Menurut Putri et al. (2015), nekrosis adalah kerusakan sel akut dan dapat bersifat fokal atau masif, sehingga mengakibatkan jaringan tidak terbentuk utuh lagi karena pengkerutan atau pengecilan nukleus secara menyeluruh. Nekrosis sel disebabkan oleh agen-agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Perubahan lain pada struktur jaringan hepatopankreas udang uji adalah vakuolasi, vakuolasi merupakan kerusakan pada hepatosit yaitu inti sel dan sitoplasma yang sudah tidak tampak lagi. Kartika (2010) menyatakan bahwa ciri-ciri vakuolasi seperti lubang kosong yang berbentuk bulat yang terjadi karena adanya penimbunan lemak pada tubulus hepatopankreas. Faktor penyebab vakuolasi adalah penumpukan bahan toksik, kekurangan oksigen atau kelebihan konsumsi lemak. Bila vakuolasi ini tidak hilang maka dapat mengganggu proses metabolisme. Pada penelitian lain sebelumnya Parenrengi (2013) juga melaporkan bahwa adanya vakuola mengindikasikan kerusakan jaringan akibat bakteri.

Pengamatan kondisi hepatopankreas udang uji juga mengindikasikan adanya mineralisasi yang terjadi pada lumen tubulus. Mineralisasi biasa terjadi akibat limbah budidaya (sisa pakan, feses, dan hasil ekskresi) yang mengandung nitrogen, hal ini sesuai dengan pernyataan Supono (2017), yang menyatakan bahwa nitrogen dalam kolam terutama berasal dari hasil ekskresi, feses, dan sisa pakan serta biota yang mati akan mengalami mineralisasi. Penelitian lain sebelumnya Putra et al. (2014), yang menyatakan bahwa hampir 85% nitrogen yang terdapat di pakan yang diberikan ke udang biasanya akan menjadi amonia, karena mineralisasi merupakan proses perubahan nitrogen menjadi amonia.

Kondisi hepatopankreas udang uji pada Recirculating Aquaculture System dengan padat tebar 500 ekor/m2 mengalami peningkatan kualitas kondisi hepatopankreas (Tabel 1), dimana pada bulan ke-2 perubahan kondisi hepatopankreas udang uji berupa nekrosis, vakuolasi, dan mineralisasi pada tubulus mengalami penurunan, dan terlihat adanya lumen berbentuk bintang (Gambar 1), sehingga lebih banyak tubulus utuh yang berada pada kondisi normal atau sehat. Nazaruddin et al. (2014) menyatakan bahwa

Tabel 1

Gambaran Jaringan Hepatopankreas Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) Dikultur dengan Padat Tebar Berbeda Gambaran Jaringan Hepatopankreas

Perlakuan Bulan ke-1 Bulan ke-2

|

TN |

V |

N |

M |

TN |

V |

N |

M | |

|

RAS 500 ekor/m2 |

++ |

++ |

++ |

++ |

+++ |

+ |

+ |

+ |

|

RAS 750 ekor/m2 |

+++ |

+ |

+ |

+ |

++ |

++ |

++ |

++ |

|

Kontrol (Budidaya dengan sistem intensif flow through) |

+ |

+++ |

+++ |

+++ |

+ |

+++ |

+++ |

+++ |

Keterangan: + = sedikit, ++ = Sedang, +++ = Banyak, TN = tubuli normal, V = vakuola, N = nekrosis, M = mineralisasi.

hepatopankreas udang normal secara histologis terlihat adanya tubulus secara utuh dengan lumen tubulus tidak mengalami perubahan. Menurut penelitian Esteve dan Herera (2000) menunjukkan bahwa hepatopankreas dari kontrol udang (normal) yang tidak terinfeksi pada bagian tubulus melalui wilayah medial penampang memiliki tubulus lumina (lumen) berbentuk bintang.

Hal ini diduga terjadi karena sistem budidaya resirkulasi memakai biofilter. Biofilter merupakan sistem pengelolaan air yang memanfaatkan mikroorganisme, yang berfungsi sebagai unit pembersihan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas air budidaya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan biota yang dibudidayakan. Fadhil et al. (2010) menjelaskan bahwa biofilter merupakan nadi bagi sistem budidaya resirkulasi sebagai unit pembersihan dan perbaikan kualitas air kembali. Selain untuk peningkatan kualitas air, biofilter juga mempunyai manfaat sebagai pembiakan bakteri (chemotropic bacteria) yang berfungsi untuk menetralkan kandungan amonia dalam air budidaya, karena amonia akan mempengaruhi laju pertumbuhan benih biota karena biota mengalami stres dan akan terganggu fungsi organnya.

Pada Recirculating Aquaculture System dengan padat tebar 750 ekor/m2, kondisi hepatopankreas udang uji mengalami penurunan kualitas kondisi hepatopankreas (Tabel 1), dimana pada bulan ke-2 terjadi perubahan kondisi hepatopankreas udang uji berupa pelebaran lumen pada tubulus (Gambar 1) namun masih terlihat bentuknya, perubahan kondisi berupa nekrosis, vakuolasi, dan mineralisasi pada tubulus mengalami kenaikan, akan tetapi kenaikan ini tidak begitu signifikan sehingga masih dalam kondisi normal, karena kondisi tubulus utuh/normal masih cukup banyak atau sedang yang mengindikasikan kondisi normal. Annisa et al. (2015) menyatakan bahwa terlihat jelasnya lumen serta tubulus utuh menunjukkan bahwa udang dalam kondisi normal.

Penurunan kondisi hepatopankreas ini bisa dipengaruhi oleh padat tebar yang terlalu tinggi karena salah satu keunggulan sistem Recirculating Aquaculture System ini dapat dipelihara biota air dengan kepadatan tinggi dan dilahan sempit (Setyono, 2012). Menurut Kristiana et al. (2014) kepadatan individu yang tinggi akan membuat ruang gerak sempit dan terbatas sehingga kontak antar individu akan sering terjadi. Hal ini diperkuat oleh Lasono (2005) yang menyatakan

kontak individu yang berlebihan dapat menyebabkan biota stres. Biota yang mengalami stres akan terganggu fungsi organnya (Fadhil et al., 2010).

Padat tebar yang terlalu tinggi akan mengakibatkan oksigen terlarut (DO) rendah (Tabel 2) sehingga asupan oksigen organisme menurun, karena persaingan antar individu dalam mengkonsumsi oksigen tinggi. Menurunnya asupan oksigen organisme mengakibatkan tingginya radikal bebas yang akan mengakibatkan penuaan sel (aging), sehingga menyebabkan kematian sel (nekrosis) pada organ udang khususnya pada organ uji hepatopankreas. Banyaknya nekrosis sel akan mengakibatkan peluruhan inti sel sehingga pada tubulus seperti terlihat rongga kosong (vakuolasi). Tingginya nekrosis dan vakuolasi akan mengakibatkan udang rawan terkena agen-agen biologis seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit serta terjadinya gangguan terhadap penyediaan darah pada jaringan tubuh, sehingga terjadi pengkerutan atau pengecilan ukuran nucleus secara menyeluruh (Putri, 2015).

Dampak yang nyata akibat banyaknya nekrosis dan vakuolasi adalah terganggunya proses metabolisme sel akibat kekurangan oksigen dan pertumbuhan udang tidak merata, selanjutnya pada dampak yang terburuk akan menyebabkan kematian udang (Kartika, 2010). Purnamasari et al. (2017) menyatakan pada kepadatan tinggi akan terjadi kompetisi memperebutkan makanan, oksigen, dan ruang gerak yang mengakibatkan pertumbuhan tidak merata dan pada tingkat akhir menyebabkan tingginya tingkat kematian udang.

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi hepatopankreas udang uji kontrol (Budidaya dengan sistem intensif flow through) dengan padat tebar 200 ekor/m2 memperlihatkan bahwa hepatopankreas mengalami kerusakan berupa nekrosis dan vakuolasi yang parah. Kerusakan ini pernah dilaporkan oleh Pratama et al. (2014) bahwa adanya kerusakan pada hepatopankreas berupa nekrosis yang parah menyebabkan perubahan morfologik yang kemudian dapat menuju pada kematian sel jaringan dan mengecilnya ukuran nukleus. Karena kerusakan tersebut, kondisi hepatopankreas udang kontrol mengalami penurunan kualitas kondisi hepatopankreas (Tabel 1), dimana pada bulan ke-2 perubahan kondisi berupa nekrosis, vakuolasi, mineralisasi tidak mengalami perubahan dan

Tabel 2

Nilai Rata - Rata Hasil pengukuran parameter kualitas air

|

Kolam |

NH3 (ppm) |

NO2 (ppm) |

Suhu (°C) |

pH |

DO (ppm) |

Salinitas (ppt) |

|

RAS 500 ekor/m2 |

0,04 |

0,05 |

27,7 |

6,92 |

4,18 |

36,6 |

|

RAS 750 ekor/m2 |

0,04 |

0,04 |

27,9 |

6,83 |

3,74 |

36,3 |

|

Kontrol (Budidaya sistem intensif flow through) |

0,05 |

0,05 |

27,5 |

6,81 |

4,28 |

36,6 |

|

Baku Mutu PERMEN-KP No. 75 Tahun 2016 |

≤ 0,1 |

≤ 1 |

> 27 |

7,5-8,5 |

≥ 4 |

26-32 |

justru semakin parah (Gambar 1). Adanya nekrosis, vakuolasi sangat parah mengindikasikan kerusakan pada hepatopankreas. Kerusakan hepatopankreas berupa nekrosis dan vakuolasi yang parah ini mengindikasikan bahwa udang uji mungkin terserang bakteri. Ambipillai et al. (2003) menyatakan bahwa hepatopankreas udang yang terinfeksi bakteri khususnya vibrio menunjukkan adanya nekrosis parah, kehilangan struktur jaringan, atropi sel epitel tubulus serta pembulatan vakuola dan pegelupasan sel-sel ke dalam lumen.

Mineralisasi yang ada pada udang kontrol terlihat lebih parah dari udang dengan budidaya Recirculating Aquaculture System, dimana pada udang kontrol mineralisasi ada hampir memenuhi lumen pada udang uji (Gambar 1). Penyebab mineralisasi adalah sisa pakan udang yang tidak termakan sehingga dapat menyebabkan gangguan pada kualitas air, dalam hal ini sistem resirkulasi lebih baik dalam mengolah sirkulasi makanan (food circulation rate) daripada kontrol (Budidaya dengan sistem intensif flow through). Fadhil et al. (2010), menyatakan bahwa dengan menggunakan teknologi sistem akuakultur resirkulasi, biota yang dibudidaya akan lebih sehat dan kadar sirkulasi makanan (food circulation rate) lebih rendah daripada perikanan secara konvensional seperti dalam kolam lainnya. Parameter kualitas air secara umum masih sesuai dengan baku mutu air pemeliharaan udang vanamei sesuai dengan PERMEN-KP No. 75 Tahun 2016 (Tabel 2).

Perubahan struktur hepatopankreas pada udang uji berupa nekrosis, vakuolasi, dan indikasi mineralisasi pada hepatopankreas. Pada teknologi budidaya Recirculating Aquaculture System (RAS) padat tebar 500 m2 kondisi hepatopankreas mengalami peningkatan kualitas pada bulan ke-2, dilihat dari banyaknya tubulus normal pada sampel hepatopankreas, sedangkan pada teknologi budidaya Recirculating Aquaculture System (RAS) padat tebar 750 m2 dan kontrol (Budidaya sistem

intensif flow through) kondisi hepatopankreas mengalami penurunan kualitas pada bulan ke-2, yang mengindikasikan bahwa teknologi budidaya Recirculating Aquaculture System (RAS) lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Kualitas air budidaya pada tambak udang uji masih memenuhi standar baku mutu air pemeliharaan udang vanamei menurut PERMEN-KP No. 75 tahun 2016.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola dan staff tambak penelitian di Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali yang telah membantu dalam pengambilan sampel dan data, dan BKIPM Kelas 1 Denpasar khususnya laboratorium histologi, yang telah membantu dalam pembuatan sampel udang uji.

Daftar Pustaka

Ambipillai, L., Sobhana, K. S., George, K. C., & Sanil N.

K. (2003). Histopathological Survey of Cultured Shrimps in Cochin, Kerala. Journal Marine Biology Association India, 45(2), 178-185

Annisa, N., Sarjito, & Prayitno, S. B. (2015). Pengaruh Perendaman Ekstra Daun Sirih (Piper betle) dengan Konsentrasi yang Berbeda terhadap Gejala Klinis, Kelulushidupan, Histologi, dan Pertumbuhan Udang Vanamei (Litopenaeus vanamei) yang Diinfeksi Vibrio harveyii. Journal of Aquaculture Management and Technology, 4(3), 5460.

Austin, B., & Austin, D. A. (1989). Methods for The

Microbiological Examination of Fish and Shellfish. Edinburgh, Scotland: Departement of Brewing and Biological Sciences Heriot-watt University.

Bambang, Y., Charmantier, G., Thuet, P., Trilles, J. P. (1995). Effect of Cadmium survival and osmoregulation of various developmant stages of the Shrimp Penaeus japonicus (Crustacean; Decapoda), Marine Biology, 123(3), 443-450.

Esteve, Montserrat, & Herrera F. C. (2000).

Hepatopancreatic alteration in Litopenaeus Vanname (Boone, 1939) (Crustacea: Decapoda: Penaeidae) experimentally infected with a Vibrio alginolyticus strain. Journal of Invertebrate

Pathology, 76(1), 1-5.

Fadhil, R., Endan, J., Taip, F. S., & Salih, M. (2010). Teknologi Sistem Akuakultur Resirkulasi Untuk Meningkatkan Produksi Perikanan Darat Di Aceh: Suatu Tinjauan. Dalam Prosiding Aceh Development International Conference 2010. Aceh, Indonesia, 26-28 Maret 2010 (pp. 826-833).

Kartika, E. (2010). Ektoparasit dan Struktur Jaringan Kulit, Hati, Ginjal, dan Insang pada Ikan Lele Dumbo (C. gariepinus) yang Terserang Penyakit Kuning. Skripsi. Semarang, Indonesia: Unversitas Diponegoro.

Kristiana, R., Arini E., & Hastuti S. (2014). Pengaruh Padat Tebar Tinggi terhadap Kelangsungan Hidup, Konsumsi Pakan dan Efisiensi Pakan serta Pertumbuhan Juvenil Lobster Air Tawar (Cherax sp.). Journal of Aquaculture Management and Technology, 3(3), 95-104.

Lasono. (2005). Pengaruh Padat Penebaran terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Lobster Air Tawar. Skripsi. Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro.

MKP. (2001). Surat Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Sebagai Varietas Unggul. Jakarta, Indonesia: Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

DJPB-KKP. (2014). Perikanan Budidaya Indonesia. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

MKP. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaeus monodon) dan Udang Vaname (Litopenaeus vanamei). Jakarta, Indonesia: Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia.

Nazaruddin, Aliza D., Aisyah S., Zainuddin, & Syafrizal. (2014). Gambaran Histopatologis

Hepatopankreas Udang Windu (Penaeus monodon) Akibat Infeksi Virus Hepatopancreatica Parvovirus (HPV). Jurnal Kedokteran Hewan, 8 (1): 27-29.

Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.

Parenrengi, A., Tenriulo A., & Tampangallo B. R. (2013). Uji Tantang Udang Windu Penaeus monodon Transgenic menggunakan Bakteri Patogen Vibrio harveyi. Konferensi Akuakultur Indonesia.

Pratama, N. P., Prayitno S. B., Sarjito. 2014. Pemanfaatan Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia) untuk Penanggulangan Penyakit Bakteri (Vibrio harveyi) pada Udang Windu. Journal of Aquaculture Management and Technology, 3(4), 281288.

Purnamasari I., Purnama D., & Utami M. A. F. (2017). Pertumbuhan Udang Vaname (Litopenaeus vanamei) di Tambak Intensif. Jurnal Enggano 2(1), 58-67.

Putra, S. J. W., Nitisupardjo, M., & Widyorini, N. (2014). Analisis Hubungan Bahan Organik dengan Total Bakteri pada Tambak Udang Intensif Sistem Semibioflok di BBPBAP Jepara. Journal of Maquares, 3(3), 121-129.

Putri, A. M., Prayitn, S. B., & Sarjito. (2015). Perendaman Berbagai Dosis Ekstrak Daun Bakau (Rhizophora apiculata) untuk Pengobatan Kepiting Bakau (Scylla serrata) yang Diinfeksi Bakteri Vibrio Harveyi. Journal of Aquaculture Management and Technology, 4(4), 141-149.

Rijal, A. (2011). Histologi Insang dan Hepatopankreas pada Udang Windu (Penaeus monodon) yang Dipapar dengan Logam Cu. Thesis. Makassar, Indonesia: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Setyono, D. E. (2012). Akuakultur dengan Sistem Resir. Oseana, 37(3), 45-50

Snieszko, S. F, (1974). The effects of environmental stress on outbreaks of infectious diseases of fishes. Journal of Fish Biology, 6(2), 197-208.

Soegianto, A., Adiani N. P, & Winarni, D. (2004). Pengaruh Pemberian Kadmium terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup dan Kerusakan Struktur Insang dan Hepatopankreas pada Udang Regang (Macrobrachiurn sintangense (de man)). Berkala Penelitian Hayati, 10, 59-66.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RND. Bandung, Indonesia: Alfabeta

Supono. (2017). Teknologi Produksi Udang. Yogyakarta, Indonesia: Plantaxia.

Suryana. (2010). Metodologi Penelitian: Model Praktis

Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif. Jakarta,

Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia.

Curr.Trends Aq. Sci. III(1): 81-87 (2020)

Discussion and feedback