Diversitas Perifiton Pada Daun Lamun Enhalus acoroides Di Perairan Karangsewu, Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat

on

Current Trends in Aquatic Science II(2), 25-32 (2019)

Diversitas Perifiton pada Daun Lamun Enhalus acoroides di Perairan Karangsewu, Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat

Arliza Cynthia Razalia*, Ni Luh Watiniasiha, Ayu Putu Wiweka Krisna Dewia aProgram Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia

*Penulis koresponden. Tel.: +62-877-5566-5896

Alamat e-mail: arlizacynthia@gmail.com

Diterima (received) 6 Juni 2019; disetujui (accepted) 5 Agustus 2019

Abstract

Seagrass is one of the important ecosystems, both physically and biologically. In addition, seagrasses also act as the main producers in food webs, as shelters, foraging and breeding places of various types of biota, one of which is periphyton. Periphyton is micro-organisms (animal likes) and plants. Cyanobacteria and microinvertebrate algae ussually found around epiphyton in the waters. This study aims to determine the type composition and diversity of periphyton that attaches to seagrass leaves E. acoroides. The research was conducted observationally. Data was collected within quadrans along the transect lines. As many as 23 periphyton species were obtained, consist of 4 classes, namely Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae and Chlorophyceae. The highest species composition was found in the class of Bacillariophyceae (16 species or 70% out of all species collected), followed by Cyanophyceae, Euglenophyceae and the lowest was in the Chlorophyceae (2 species or 4%). The diversity indexes of periphytons found at Karangsewu were in moderate category. The uniformity index of the perifiton was high and the dominancy index was relatively low.

Keywords: seagrass; perifiton; type composition; diversity

Abstrak

Lamun merupakan salah satu ekosistem penting, baik secara fisik maupun biologis. Selain itu, lamun juga berperan sebagai produsen utama dalam jaring-jaring makanan, menjadi tempat naungan, mencari makan dan berkembangbiak berbagai jenis biota salah satunya perifiton. Perifiton adalah kumpulan jasad renik hewan maupun tumbuh-tumbuhan (kumpulan ganggang cyanobacteria dan mikroinvertebrata) yang hidup menetap di sekitar epifiton dalam perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis dan diversitas perifiton yang menempel pada daun lamun Enhalus acoroides. Metode yang digunakan adalah metode observasi. Pengambilan data dilakukan dengan metode garis transek. Komposisi jenis perifiton yang didapat yaitu sebanyak 23 jenis perifiton yang terdiri dari 4 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae dan Chlorophyceae. Komposisi tertinggi terdapat pada kelas Bacillariophyceae (16 spesies atau sebesar 70%), diikuti oleh Cyanophyceae, Euglenophyceae dan komposisi jenis terendah yaitu pada kelas Chlorophyceae (2 spesies atau sebesar 4%). Indeks keanekaragaman perifiton yang ditemukan di Perairan Karangsewu tergolong dalam kategori sedang. Indeks keseragaman perifiton tergolong tinggi dan nilai indeks dominansi perifiton tergolong rendah.

Kata Kunci: lamun; perifiton; komposisi jenis; diversitas

Taman Nasional Bali Barat (TNBB) merupakan kawasan pelestarian alam yang dilindungi. TNBB merupakan satu-satunya taman nasional di Pulau

Bali yang terletak di ujung barat Pulau Bali. TNBB memiliki potensi wisata alam yang beragam dan daya tarik yang tinggi salah satunya yaitu di Pantai Karangsewu. Pantai Karangsewu memiliki tiga jenis ekosistem yaitu ekosistem lamun,

ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Ekosistem lamun merupakan ekosistem dengan keanekaragaman hayati dan produktivitas primer tinggi pada daerah laut dangkal.Menurut Kusnadi et al. (2008), lamun merupakan salah satu ekosistem penting, baik secara fisik maupun biologis karena berfungsi sebagai stabilisator sedimen dan penahan endapan. Selain itu, lamun juga berperan sebagai produsen utama dalam jaring-jaring makanan, menjadi tempat naungan, mencari makan dan berkembangbiak berbagai jenis biota, baik invetebrata maupun vertebrata. Enhalus acoroides memiliki daun yang panjang dan lebar, sehingga lebih disukai oleh mikroorganisme karena memiliki substrat yang lebih stabil (Wenno, 2004). Selain memiliki daun yang panjang dan lebar, Enhalus acoroides di Perairan Karangsewu, Teluk Gilimanuk ditemukan paling banyak dari jenis lamun yang lainnya (TNBB, 2017). Ekosistem ini juga memiliki asosiasi dengan berbagai kelompok organisme, salah satu organisme yang erat kaitannya dengan tumbuhan lamun adalah perifiton.

Perifiton adalah kumpulan jasad renik hewan maupun tumbuh-tumbuhan (kumpulan ganggang cyanobacteria dan mikroinvertebrata) yang hidup menetap di sekitar epifiton dalam perairan. Perifiton mempunyai peranan penting dalam penyedia produktivitas perairan karena dapat melakukan proses fotosintesis yang dapat membentuk zat organik dari zat anorganik (Kurteshi et al. 2008). Organisme ini juga memanfaatkan nutrien yang ada di ekosistem lamun. Perifiton hidup menempel pada batuan, kayu, tumbuhan atau benda lainnya dalam air, sehingga rentan terhadap paparan bahan pencemar (Gray, 2013).

Penelitian tentang keberadaan perifiton pada lamun di habitat yang dilindungi belum pernah dilakukan. Selain itu perifiton juga dapat dijadikan sebagai indikator biologi suatu perairan. Oleh karena itu, penelitian perifiton di pantai Karangsewu yang termasuk dalam kawasan TNBB perlu dilakukan, dengan harapan tidak adanya gangguan terhadap lamun serta perifiton yang berasosiasi pada lamun tersebut.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi jenis perifiton dan diversitas perifiton yang menempel pada daun lamun.

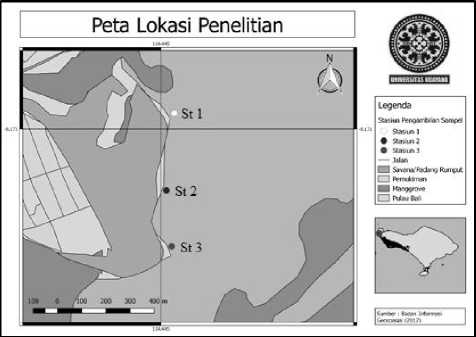

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 – Januari 2019 di Perairan Karangsewu, Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat (Gambar 1). Identifikasi dan analisis perifiton dilaksanakan di Laboratorium Perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Koordinat 8o17’04”-

8o17’54”LS dan 114o44’55”-114o44’54”BT, (St 1: Stasiun 1, St 2: Stasiun 2, dan St 3: Stasiun 3).

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah transek, kuadran 0,5 × 0,5 m2, GPS, DO meter, pH meter, refractometer, turbiditymeter, botol sampel, meteran, tissue, coolbox, scalpel, kertas label, penggaris, mikroskop, kamera dan sedgewick rafter. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun lamun, perifiton, alkohol 70%, dan aquades.

-

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir (1988), deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan fenomena secara aktual dan apa adanya berdasarkan data kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Penentuan titik sampling dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik mengambil sampel secara sengaja yang dilakukan) yaitu daerah yang dipilih merupakan daerah yang menjadi habitat lamun.

-

2.4 Prosedur Penelitian

-

2.4.1 Lamun

-

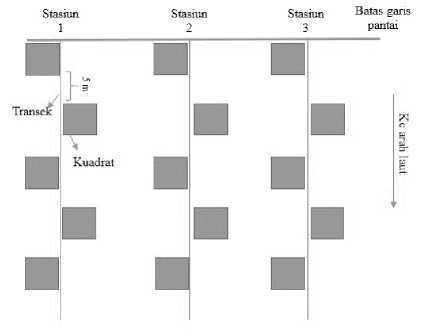

Pengambilan data dilakukan dengan metode garis transek. Sampel diambil dengan menggunakan garis transek sepanjang 25 meter tegak lurus kearah pantai (Gambar 2). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan kuadrat berukuran 0,5 × 0,5 m2 sepanjang garis transek dengan panjang 25 m.

Gambar 2. Ilustrasi Pengambilan Sampel dengan kuadrat sepanjang garis transek.

-

2.4.2 Perifiton

Pengambilan sampel perifiton dilakukan dengan cara mengerik permukaan daun lamun yang bertujuan untuk memisahkan perifiton dari permukaan daun lamun (Wibowo et al. 2014). Pengerikan perifiton pada permukaan daun lamun dilakukan dengan scalpel. Daun lamun yang diambil sampel perifitonnya dikerik dari bagian ujung sampai pangkal daun lamun. Sampel perifiton yang telah dikerik ditaruh pada cawan petri. Kemudian sampel perifiton diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 10×10 dan dianalisis menggunakan sedgewick rafter. Masing-masing sampel diamati dengan opticlab untuk memudahkan identifikasi. Identifikasi perifiton mengacu pada Stream Periphyton Monitoring Manual (Biggs dan Kirloy, 2000).

-

2.4.3 Parameter Kualitas Air

Parameter kualitas air merupakan data penunjang penelitian. Parameter kualitas air yang diambil yaitu suhu, DO, pH, salinitas, kekeruhan, nitrat dan fosfat. Pengukuran parameter kualitas air untuk data suhu, DO, pH, salinitas, dan kekeruhan

dilakukan secara in situ pada masing-masing titik pengambilan sampel sedangkan untuk pengukuran nitrat dan fosfat dianalisis secara ex situ di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

-

2.5 Analisis Data

Indeks kerapatan jenis lamun dihitung mengikuti Brower et al., (1998):

ni

Di=A (1)

dimana Di adalah Kerapatan jenis ke-I (ind/m2); ni adalah Jumlah individu jenis ke-i (ind); dan A adalah Luas petak pengambilan sampel (m2) Kelimpahan perifiton dihitung menggunakan rumus APHA (1995) yaitu:

N=n × (VVcpg) × (AAcag) × (A1) (2)

dimana N adalah Kelimpahan perifiton (sel/cm2);n adalah Jumlah perifiton yang tercacah (sel); Vp adalah Volume pengencer (100 ml); Vcg adalah Volume sampel dibawah cover glass (1ml); Acg adalah Luas penampang cover glass (1000 mm2); Aa adalah Luas amatan (1000 mm2); dan A adalah Luasan kerikan (cm2).

Indeks keanekaragaman jenis dihitung dengan rumus Shannon-Weaner (Odum, 1971) berikut:

_ (ni∖ (ni∖

=-∑(N) In (N ) (3)

dimana H’ adalah Indeks Keanekaragaman; ni adalah Jumlah Koloni setiap spesies dan N adalah Jumlah koloni seluruh spesies.

Tabel 1

Tolak Ukur Indeks Keanekaragaman

Nilai Tolak Ukur Kategori

H’< 1 Rendah

1 < H’< 3 Sedang

H’ > 3 Tinggi

Sumber: Sugianti dan Mujiyanto (2014)

Indeks keseragaman jenis dihitung dengan rumus sebagai berikut:

H′

Hmax

(4)

dimana E adalah Indeks keseragaman; H’ adalah Indeks keanekaragaman Shannon-wiener; dan Hmax adalah keanekaragaman spesies maksimun (lnS)

Tabel 2

Nilai tolak ukur indeks keseragaman

|

Nilai Tolak Ukur |

Kategori |

|

E < 0,3 |

Keseragaman populasi rendah |

|

0,3 < E < 0,6 |

Keseragaman populasi sedang |

|

E > 0,6 |

Keseragaman populasi tinggi |

Sumber: Sugianti dan Mujiyanto (2014)

Untuk mengetahui dominansi jenis dari periphyton, dihitung dengan mengikuti rumus indeks Dominansi Simpson (Odum, 1971):

d = ∑( ^)= ∑∕>i≈ (5) i=ι i=ι

dimana D adalah Indeks Dominansi (Index of dominance); ni adalah Nilai dari setiap spesies (jumlah jenis individu ke-i); N adalah Nilai total dari seluruh spesies (jumlah individu total yang telahditemukan); Pi adalah Perbandingan jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu totalyang telah ditemukan dan S adalah Jumlah spesies.

Tabel 3

Nilai tolak ukur indeks Dominansi

|

Nilai Tolak Ukur |

Kategori |

|

< 0,5 |

Dominansi rendah |

|

0,5<D<1 |

Dominansi sedang |

|

D>1 |

Dominansi tinggi |

Sumber: Sugianti dan Mujiyanto (2014)

Kerapatan lamun di Pantai Karangsewu tertinggi terdapat pada stasiun 1 dengan jumlah rata-rata 122±32,32 ind/m2, kemudian stasiun 2 dengan jumlah rata-rata 121±34,11 ind/m2 dan terkecil yaitu pada stasiun 3 dengan jumlah rata-rata 114±27,51 ind/m2 (Tabel 4.).

Tabel 4

Rata-rata Kerapatan Lamun di Perairan Karangsewu pada stasiun 1, 2 dan 3.

|

Stasiun |

Rata-rata Kerapatan Jenis Lamun |

|

1 |

122 ± 32,32 ind/ m2 |

|

2 |

121 ± 34,11 ind/ m2 |

|

3 |

114 ± 27,51 ind/ m2 |

-

3.2 . Komposisi Jenis Perifiton

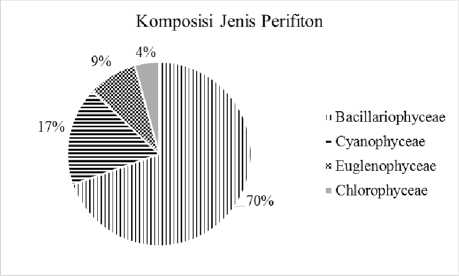

Komposisi jenis perifiton pada daun lamun Enhalus acoroides berdasarkan kelasnya diketahui bahwa komposisi jenis tertinggi terdapat pada kelas Bacillariophyceae dengan persentase sebesar 70%, kemudian kelas Cyanophyceae sebesar 17%, kelas Euglenophyceae sebesar 9% dan komposisi jenis terendah yaitu pada kelas Chlorophyceae yaitu 4% (Gambar 3).

Gambar 3. Komposisi Jenis Perifiton di Perairan Karangsewu

-

3.3 Kelimpahan Perifiton

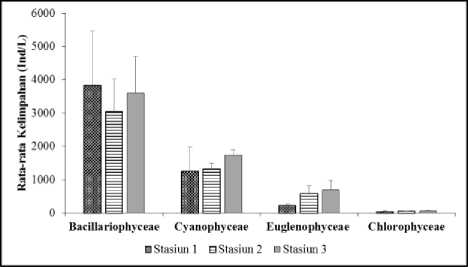

Nilai kelimpahan perifiton pada jenis lamun Enhalus acoroides secara keseluruhan yaitu 82.100 ind/L. Secara keseluruhan kelimpahan perifiton tertinggi terdapat pada stasiun 3 dengan rata-rata nilai kelimpahan yaitu 1.522 ind/L dan kelimpahan terendah yaitu pada stasiun 2 dengan nilai rata-rata kelimpahan 1.249 ind/L.

Gambar 4. Kelimpahan Perifiton di Perairan Karangsewu pada stasiun 1, 2 dan 3.

-

3.4 Diversitas Perifiton

Pada stasiun 1 nilai rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 1,78±0,38, stasiun 2 nilai rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 1,93±0,18

dan stasiun 3 nilai rata-rata indeks keanekaragaman yaitu 1,62±0,11. Nilai rata-rata indeks keanekaragaman pada seluruh stasiun yaitu 1,78. Nilai rata-rata indeks keseragaman pada stasiun 1 yaitu 0,69±0,13, pada stasiun 2 nilai rata-rata yaitu 0,73±0,06, dan pada stasiun 3 nilai rata-rata yaitu 0,64±0,06. Nilai rata-rata indeks keseragaman pada seluruh stasiun yaitu 0,69. Nilai indeks dominansi rata-rata seluruh stasiun pengamatan yaitu 0,26. Pada stasiun 1 nilai indeks dominansi yang didapat yaitu 0,27±0,14. Pada stasiun 2 nilai indeks Dominansi lebih rendah

Tabel 5

Indeks Ekologi

|

Stasiun |

Indeks Keanekaragaman (H') |

Indeks Keseragaman (E) |

Indeks Dominansi (D) |

|

1 |

1,78 |

0,69 |

0,27 |

|

2 |

1,93 |

0,734 |

0,22 |

|

3 |

1,62 |

0,636 |

0,29 |

yaitu 0,22±0,05. Dan nilai indeks dominansi pada stasiun 3 yaitu 0,29±0,04.

Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat adalah 0,001mg/L.

-

3.6 Hubungan Antara Kelimpahan Perifiton Dengan Rasio N/P

Hubungan antara kelimpahan perifiton dengan rasio N/P dengan persamaan yaitu y = -91,429x + 2617,9 dengan nilai R2 = 0,9994 atau nilai determinasi sebesar 99,94% yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat.

1700 -∣

1600 -

S 1400 - '"■--••...

£ 1300 ^ y = -91,429x+2617,9

1200 - R2 =0,9994

1100 -

1000 --------------1--------------T--------------T--------------T1

Rasio N/P

Gambar 5. Hubungan Antara Kelimpahan Perifiton dengan Rasio N/P

-

3.5 Parameter Kualitas Perairan

4. Pembahasan

Parameter kualitas perairan yang terdapat di Karangsewu dapat dilihat pada Tabel 6. dimana nilai suhu stasiun 1 yaitu 28,2oC, pada stasiun 2 yaitu 28,42oC, dan stasiun 3 yaitu 28,38oC. NilaiDO stasiun 1 yaitu 6,5mg/L, stasiun 2 yaitu 5,5 mg/L, dan stasiun 3 yaitu 5,25 mg/L. Nilai pH stasiun 1 yaitu 8, stasiun 2 yaitu 7,98, dan stasiun 3 yaitu 7,96. Nilai salinitas stasiun 1 yaitu 33,4 ppt, stasiun 2 yaitu 33,4 ppt, dan stasiun 3 yaitu 33,2 ppt. Nilai kekeruhan stasiun 1 yaitu 1,726 NTU, stasiun 2 yaitu 2,092 NTU dan stasiun 3 yaitu 1,806 NTU. Nilai kecerahan pada stasiun 1 yaitu 1,22 m, stasiun 2 yaitu 1,36 m dan stasiun 3 yaitu 1,28 m. Nilai nitrat stasiun 1 yaitu 0,136 mg/L, stasiun 2 yaitu 0,154 mg/L, dan stasiun 3 yaitu 0,122 mg/L. Sedangkan hasil pengukuran nilai fosfat dari seluruh stasiun yang ada di perairan Karangsewu, Tabel 6

Parameter Kualitas Perairan

-

4.1 Kerapatan Lamun

Rata-rata kerapatan jenis lamun pada masing-masing stasiun yaitu 122 ind/m2, 121 ind/m2, dan 114 ind/m2 (Gambar 3). Nilai tersebut mengidentifikasikan bahwa kerapatan jenis lamun di perairan Karangsewu, Teluk Gilimanuk tergolong dalam kondisi agak rapat. Gosary dan Haris (2013), mengklasifikasikan skala kondisi kerapatan lamun agak rapat berkisar antara 75-125 ind/m2. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Feryatum (2012) di Perairan Pulau Pramuka, Kepualuan Seribu bahwa nilai kerapatan tertinggi yang didapat yaitu 260 ind/m2 tergolong dalam kondisi sangat rapat (>175 ind/m2) dimana kandungan fosfat yang diperoleh yaitu 0,004 mg/L. Nilai kerapatan jenis lamun tersebut lebih tinggi

|

Stasiun |

Suhu (oC) |

DO (mg/L) |

pH |

Salinitas (ppt) |

Kekeruhan (NTU) |

Kecerahan (m) |

Nitrat (mg/L) |

Fosfat (mg/L) |

|

Stasiun 1 |

28,2 |

6,5 |

8 |

33,4 |

1,726 |

1,22 |

0,136 |

0,001 |

|

Stasiun 2 |

28,42 |

5,5 |

7,98 |

33,4 |

2,092 |

1,36 |

0,154 |

0,001 |

|

Stasiun 3 |

28,38 |

5,25 |

7,96 |

33,2 |

1,806 |

1,28 |

0,122 |

0,001 |

|

Rata-rata |

28,33 |

5,75 |

7,98 |

33,33 |

1,874 |

1,29 |

0,137 |

0,001 |

dibandingkan nilai kerapatan jenis lamun pada penelitian ini. Hal ini diduga karena rendahnya kandungan fosfat di perairan Karangsewu, dimana kandungan fosfat yang terdeteksi pada penelitian ini adalah <0,001 mg/L (Tabel 4.2).

-

4.2 Komposisi Jenis Perifiton

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan diketahui bahwa komposisi jenis perifiton paling banyak terdapat pada kelas Bacillariophyceae dengan jumlah 16 jenis perifiton. Bacillariophyceae merupakan jenis yang mendominansi dengan jumlah komposisinya sebesar 70 %. Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian Pratama (2017) di kawasan Pantai Sanur yaitu jenis yang mendominansi di perairan tersebut adalah dari kelas Bacillariophyceae dengan komposisi sebesar 89 %. Diduga kelas Bacillariophyceae ini mampu bertahan lebih baik dari spesies pada kelas yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ismail (2016) yang juga melakukan penelitian tentang perifiton dan menunjukkan bahwa kelas Bacillariophyceae merupakan kelas yang mendominansi dari kelas lainnya.

Kelas Chlorophyceae pada perairan Karangsewu memiliki komposisi jenis rendah dibandingkan dengan kelas yang lain yaitu sebesar 4%. Hal ini diduga karena kelas Chlorophyceae menempel pada daun lamun menggunakan rhizoid, sehingga kurang cocok untuk ditumbuhi kelas Chlorophyceae. Melimpahnya perifiton dapat dipengaruhi juga oleh keadaan substrat dasar perairan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rumanti et al., (2014), bahwa kondisi substrat akan mempengaruhi keberadaan perifiton pada lamun secara tidak langsung karena kandungan bahan organik yang ada di dalam sedimen yang ditumbuhi lamun mempunyai kadar yang lebih tinggi. Tingginya bahan organik yang ada akan mempengaruhi kelimpahan biota termasuk perifiton yang berasosiasi pada lamun (Iswanto et al., 2015).

-

4.3 Kelimpahan Perifiton

Rata-rata kelimpahan perifiton pada masing-masing stasiun yang berada di Perairan, Teluk Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat yaitu berkisar antara 1.249-1.522 ind/L. Tingginya kelimpahan perifiton pada daerah ini diduga parameter lingkungan yang optimal mampu

mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perifiton pada daerah ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwilaga et al., (2012), bahwa parameter-parameter lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perifiton pada suatu perairan, dimana nilai parameter perairan yang berada pada nilai optimal mampu mendukung kehidupan perifiton. Kelas Bacillariophyceae memiliki kelimpahan perifiton tertinggi daripada kelas lainnya. Melimpahnya kelas Bacillariophyceae diduga kelas ini mampu bertahan hidup menempel pada daun lamun meskipun berada di perairan dengan arus yang kuat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Barus (2014), bahwa kelas Bacillariophyceae memiliki alat berupa tangkai yang panjang atau pendek dan memiliki bantalan berbentuk setengah bulatan yang kuat sehingga Bacillariophyceae dapat menempel pada suatu substrat.

-

4.4 Diversitas Perifiton

Nilai indeks keanekaragaman (H’) perifiton memiliki kisaran nilai dari 1,62-1,93. Berdasarkan nilai tolak ukur Sugianti dan Mujiyanto (2014), keanekaragaman perifiton ergolong dalam kategori sedang. Indeks keanekaragaman perifiton sedang berarti jumlah spesies perifiton yang ditemukan menunjukkan keanekaragaman yang cukup beragam dan memiliki kesetabilan komunitas sedang. Keanekaragaman jenis dalam kategori sedang diduga hanya terdapat beberapa spesies yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan bertoleransi terhadap faktor lingkungan perairan, sehingga produktivitas cukup tinggi (Patmawati et al., 2018).

Indeks keseragaman (E) perifiton memiliki kisaran nilai dari 0,64-0,73. Berdasarkan nilai tolak ukur Sugianti dan Mujiyanto (2014) secara keseluruhan keseragaman tergolong dalam kategori keseragaman populasi tinggi. Keseragaman yang tinggi dapat diartikan bahwa jumlah perifiton yang didapat pada setiap stasiun dalam kondisi yang merata atau seragam dan tidak ada yang mendominansi. Hal ini diduga perifiton yang hidup dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan serta struktur tempat hidup perifiton pada daun Enhalus acoroides yang memiliki benteuk daun lebar dan panjang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wibowo et al., (2014), yang menyatakan bahwa indeks keseragaman akan mencapai nilai yang

maksimum bila keseragaman individu perjenis menyebar secara merata.

Indeks dominansi (D) perifiton memiliki kisaran nilai 0,22-0,29. Berdasarkan nilai tolak ukur Sugianti dan Mujiyanto (2014), dominansi perifiton tergolong dalam kategori dominansi rendah. Purwanti (2011), menyatakan bahwa nilai indeks dominansi yang rendah menunjukkan tidak terjadi suatu dominansi spesies tertentu pada perairan tersebut. Rendahnya dominansi diduga karena kondisi dalam struktur komunitas perifiton tegolong dalam keadaan stabil sehingga tidak ada jenis perifiton yang menonjol.

-

4.5 Hubungan Antara Kelimpahan Perifiton Dengan

Rasio N/P

Hubungan antara kelimpahan perifiton dengan rasio N/P menunjukkan bahwa nilai P (fosfat) merupakan faktor pembatas dalam pertumbuhan kelimpahan perifiton. Hal tersebut sesuai dengan kriteria Redfield rasio N/P yang ditentukan dengan N dan P > 12, maka yang berperan sebagai faktor pembatas adalah P, bila rasio N dan P < 7 maka sebagai faktor pembatas adalah N, dan bila rasio N dan P berada diantara 7 sampai 12 menandakan bahwa N dan P bukanlah sebagai faktor pembatas (non-limiting factor) (Koerselman dan Meuleman, 1996).

Nilai b didapat sebesar -91,429 hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai N/P maka semakin banyak kelimpahan perifiton. Nilai determinasi R2 = 0,9994 dapat diartikan bahwa hubungan kelimpahan perifiton dengan N/P rasio menunjukkan hubungan yang sangat erat. Dimana variabel bebas yaitu rasio N/P memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yaitu kelimpahan perifiton sebesar 99,94%, artinya 0,06% kelimpahan perifiton dipengaruhi oleh faktor lain selain rasio N/P. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Patty et al. (2015), bahwa nilai rasio N/P menggambarkan nutrien yang ada di perairan akan digunakan untuk pertumbuhan perifiton. Pertumbuhan dan perkembangan perifiton sangat dipegaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan ketersediaan nutrien, (N dan P) (Mustofa, 2015). Keberadaan perifiton di suatu perairan tergantung pada kandungan nutriennya.

-

5. Simpulan

Komposisi jenis perifiton yang didapat yaitu sebanyak 23 jenis perifiton yang terdiri dari 4 kelas, yaitu Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae dan Chlorophyceae. Amphora sp. merupakan spesies dari kelas Bacillariophyceae yang ditemukan paling banyak pada seluruh stasiun. Berdasarkan kelasnya diketahui bahwa komposisi tertinggi terdapat pada kelas Bacillariophyceae yaitu sebesar 70% dan komposisi jenis terendah yaitu pada kelas Chlorophyceae yaitu 4%.

Diversitas perifiton meliputi indeks

keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi. Dimana nilai indeks keanekaragaman sebesar 1,78 yang tergolong dalam kategori keanekaragaman sedang. Nilai Indeks

keseragaman perifiton sebesar 0,69 yang tergolong dalam kategori keseragaman tinggi. Dan nilai indeks dominansi perifiton sebesar 0,26 yang tergolong dalam kategori dominansi rendah.

Ucapan terimakasih

Ucapan terimakasih diberikan kepada Direktur Dirjen Belmawa Kemenristekdikti atas beasiswa PPA yang telah diberikan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana yang telah memfasilitasi selama perkuliahan dan Kepala Balai TNBB yang telah mengizinkan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Adiwilaga, E. M., Harris, E., & Pratiwi, N. T. (2012). Hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan parameter fisik-kimiawi perairan di Teluk Jakarta. Jurnal Akuatika, 3(2), 169-179.

American Public Health Association (APHA). 1995. Standard Methods of the Examination of Water and Waste Water. (19th ed.). New York, USA: AWWA, WEF.

Barus, S. L., Yunasfi, & Ani S. (2014). Keanekaragaman dan kelimpahan perifiton di perairan sungai Deli Sumatera Utara. Jurnal Aquacoastmarine. 2(1), 139-149.

Biggs, B. J. F., & Kirloy, C. 2000. Stream periphyton

monitoring manual. New Zealand: Niwa for

Christchurch.

Brower, J. E., Zar, J. H., & Von Ende, C. N. (1998). Field and laboratory methods for general ecology. (3rd ed). USA: Wm. C. Brown Publisher.

Feryatun, F. (2012). Kerapatan dan distribusi lamun (seagrass) berdasarkan zona kegiatan yang berbeda di Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Management of Aquatic Resources Journal, 1(1), 44-50.

Gosary, B. A. J., & Haris, A. (2013). Studi kerapatan dan penutupan jenis lamun di Kepulauan Spermonde.

Torani (Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan), 22(3), 156162.

Gray D. 2013. Introduction to periphyton monitoring in freshwater ecosystems. In Proceedings of Departement of Conservation. New Zealand, June 2013 (pp. 2-4).

Ismail, J. S. (2016). Perifiton pada daun lamun Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata di Perairan Kampung Kampe Desa Malang Rapat. Tesis. Riau, Indonesia: Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Iswanto, C. Y., Hutabarat, S., & Purnomo, P. W. (2015). Analisis kesuburan perairan berdasarkan

keanekaragaman plankton, nitrat dan fosfat di Sungai Jali dan Sungai Lereng Desa Keburuhan, Purworejo. Management of Aquatic Resources Journal, 4(3), 84-90.

Koerselman, W., & Meuleman, A. F. (1996). The

vegetation N: P rasio: a new tool to detect the nature of nutrient limitation. Journal of applied Ecology, 33(6), 1441-1450.

Kurteshi K, I. Vehapi, A. Gecaj, & Millaku, F. (2008). Periphyton bioindicators in the Sitnica River (Kosovo). Annales Series Historis Naturalis, 18(2), 265270.

Kusnadi A., Hernawan U. E., & Triandiza, T. (2008). Inventarisasi jenis dan potensi moluska padang lamun Kepulauan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Biodiversitas, 9(1), 30-34

Mustofa, A. (2015). Kandungan nitrat dan pospat sebagai faktor tingkat kesuburan perairan pantai. Jurnal Disprotek, 6(1), 13-19.

Nazir, M. 1988. Metode penelitian. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia.

Odum, E. O. (1971). Fundamental of Ecology. (2nd ed.). Philadelpia: W. B. Saunders

Patmawati, R., Endrawati, H., & Santoso, A. (2018).

Struktur komunitas zooplankton di perairan Pulau Panjang dan Teluk Awur, Kabupaten Jepara. Buletin Oseanografi Marina, 7(1), 37-42.

Pratama, P. S., Wiyanto, D. B., & Faiqoh, E. (2017).

Struktur komunitas perifiton pada lamun jenis Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundatta di Kawasan Pantai Sanur. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(1), 123-133.

Purwanti S., Hariyati R., & Wiryani, E. (2011).

Komunitas plankton pada saat pasang dan surut di perairan muara Sungai Demaan Kabupaten Jepara. Buletin Anatomi dan Fisiologi, 19(2), 65-73.

Rumanti, M., Rudiyanti, S., & Nitisupardjo, M. (2014). Hubungan antara kandungan nitrat dan fosfat

dengan kelimpahan fitoplankton di Sungai Bremi Kabupaten Pekalongan. Management of Aquatic

Resources Journal, 3(1), 168-176.

Sugianti Y, & Mujianto. (2014). Komunitas perifiton pada ekosistem padang lamun di Kawasan Pulau Parang, Karimunjawa Tengah. Dalam Prosiding Seminar Hasil Penelitian Terbaik Tahun 2014. Balitbang Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Desember 2014 (pp. 299-308).

TNBB. (2017). Laporan identifikasi dan pemetaan lokasi

lamun di Taman Nasional Bali Barat. Jembrana,

Indonesia: Balai Taman Nasional Bali Barat.

Wenno, P. A. (2004). Kolonisasi epifit pada daun lamun Thalassia hemprichii dan Enhalus acoroides. Ichthyos, 3(1), 21-26.

Wibowo A., Umroh, & Rosalina, D. (2014).

Keanekaragaman perifiton pada daun lamun di Pantai Tukak Kabupaten Bangka Selatan. Akuatik-Jurnal Sumberdaya Perairan, 8(2), 7–16.

Curr.Trends Aq. Sci. II(2): 25-32 (2019)

Discussion and feedback