Struktur Komunitas Ikan Di Muara Sungai Badung Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science I(I), 72-79 (2018)

Struktur Komunitas Ikan Di Muara Sungai Badung Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali

I Gusti Agung Bagus Putra Adiguna a*, I Wayan Restu a, Rani Ekawaty a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-831-227-721-06

Alamat e-mail: ajusmgs208@gmail.com

Diterima (received) 27 Juli 2018; disetujui (accepted) 13 Agustus 2018

Abstract

Badung River estuary is a habitat for a variety of aquatic species, especially fish, where water quality conditions greatly affect the pattern of distribution, diversity, abundance and density. The Badung River estuary waters ecosystem in the mangrove area of the Great Forest Park (TAHURA) Ngurah Rai, Bali gets a lot of ecological pressure from various human activities such as waste which is thought to have an important impact on fish communities (fishery resources). The purpose of this research was to determine the community structure and environmental conditions of the waters in the Badung River Estuary. The research was conducted in February - March 2018 with 3 repetitions at 6 stations. Fish sampling using fishing gear in the form of nets (gill net) with 1 inch mesh size and cast net. Fish obtained from the Badung River Estuary consisting of 7 ordo, 14 family, and 14 species. Station III has the highest abundance of fish among other stations which is 0,142 ind/m2 with the largest fish composition among other stations which is 8 species, the lowest fish abundance is in station II, which is 0,055 ind/m2 with a fish composition of 4 species. The highest overall fish composition obtained at the Badung River estuary is Mystus gulio as much as 18,56% with the highest abundance of 0,082 ind/m2, while fish with a low overall composition is Pomadasys argenteus 1,14% with the lowest abundance of 0,005 ind/m2 at station VI. The highest diversity index is found at station III, which is 1,96 and the lowest is at station I at 0,93. The highest uniformity index is at station III of 0,74 and the lowest is at station I of 0,35. The highest dominance index is at station I of 0,40 and the lowest is at station III with a value of 0,16.

Keywords: Fish; Estuary; Community Structure; Badung River; Mangrove

Abstrak

Muara Sungai Badung merupakan habitat dari berbagai macam kehidupan akuatik terutama ikan, dimana kondisi kualitas air sangat berpengaruh terhadap pola persebaran, keanekaragaman, kelimpahan serta kerapatannya. Ekosistem perairan muara Sungai Badung di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Bali banyak mendapatkan tekananan ekologis dari berbagai aktivitas manusia seperti limbah – limbah yang diduga berdampak penting pada komunitas ikan (sumberdaya perikanan). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui struktur komunitas dan kondisi lingkungan perairan di muara Sungai Badung. Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2018 dengan 3 kali pengulangan pada 6 stasiun. Pengambilan sampel ikan menggunakan alat tangkap berupa jaring (gill net) dengan mesh size 1 inchi dan jala lempar. Diperoleh ikan di muara Sungai Badung yang terdiri dari 7 ordo, 14 famili, dan 14 spesies. Stasiun III mempunyai kelimpahan ikan tertinggi diantara stasiun lainnya yaitu 0,142 ind/m2 dengan komposisi ikan terbanyak diantara stasiun lainnya yaitu sebanyak 8 spesies, kelimpahan ikan terendah terdapat pada stasiun II yaitu 0,055 ind/m2 dengan komposisi ikan sebanyak 4 spesies. Komposisi ikan keseluruhan tertinggi yang didapatkan di muara Sungai Badung yaitu Mystus gulio sebanyak 18,56% dengan kelimpahan tertinggi sebesar 0,082 ind/m2, sedangkan ikan dengan komposisi keseluruhan yang rendah yaitu Pomadasys argenteus 1,14% dengan kelimpahan terendah sebesar 0,005 ind/m2 pada stasiun VI. Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun III yaitu 1,96 dan yang terendah terdapat pada stasiun I sebesar 0,93. Indeks keseragaman tertinggi terdapat pada stasiun III sebesar 0,74 dan yang terendah terdapat di stasiun I sebesar 0,35. Indeks dominansi tertinggi terdapat pada stasiun I sebesar 0,40 dan yang terendah terdapat di stasiun III dengan nilai 0,16.

Kata Kunci: Ikan; Muara; Struktur Komunitas; Sungai Badung; Mangrove

Muara Sungai Badung merupakan habitat dari berbagai macam kehidupan akuatik terutama ikan, dimana kondisi kualitas air sangat berpengaruh terhadap pola persebaran, keanekaragaman, kelimpahan serta kerapatannya. Kondisi perairan sangat menentukan kelimpahan dan penyebaran organisme di dalamnya, akan tetapi setiap organisme memiliki kebutuhan dan preferensi lingkungan yang berbeda untuk hidup yang terkait dengan karakteristik lingkungannya. Ada tiga alasan utama bagi ikan untuk memilih tempat hidup yaitu 1) yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, 2) sumber makanan yang banyak, 3) cocok untuk perkembangbiakan dan pemijahan (Anwar, 2008). Faktor-faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan yang penting antara lain suhu perairan, kekeruhan, kecerahan, oksigen terlarut, pH dan nutrisi (Kordi dan Tancung, 2007).

Daerah aliran sungai (DAS) Badung terdapat berbagai aktivitas manusia yang berdampak pada kualitas perairan seperti pembuangan limbah laundry, pabrik tekstil, limbah pertanian, limbah industri tahu/tempe, dan limbah rumah tangga. Bahan pencemar ini nantinya akan terakumulasi pada daerah muara yang mempengaruhi biota akuatik yang hidup pada daerah tersebut. Sampah dan limbah yang dibuang di sungai dan terakumulasi pada kawasan muara menyebabkan kematian mangrove. Banyaknya sampah dan limbah membuat muara sungai menjadi dangkal dan tidak produktif lagi. Apabila hal tersebut tidak segera ditangani maka tidak tertutup kemungkinan semua keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna di kawasan mangrove akan punah (Wahyudewantoro, 2009). Apalagi ikan merupakan organisme yang sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan (Alonso et al., 2011). Perubahan lingkungan yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah tersebut mempengaruhi kualitas perairan baik fisik, kimia, dan biologis, dan sangat mempengaruhi komposisi dan distribusi ikan (Sriwidodo et al., 2013).

Ekosistem perairan muara Sungai Badung di kawasan mangrove Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Bali banyak mendapatkan tekananan ekologis dari berbagai aktivitas

manusia seperti limbah – limbah yang diduga berdampak penting pada komunitas ikan (sumberdaya perikanan), pentingnya dalam mengetahui struktur komunitas ikan yaitu dapat mengetahui degradasi lingkungan yang terjadi dengan diikuti perubahan struktur komunitas biota, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Struktur Komunitas Ikan di Muara Sungai Badung Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai, Bali.

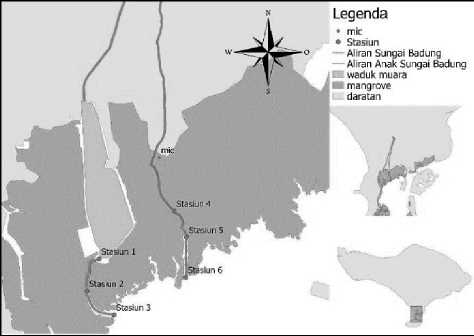

Penelitian ini telah dilaksanakan di 6 stasiun pada muara Sungai Badung khususnya pada kawasan mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Pengambilan sampel diambil selama 6 minggu dengan 3 kali pengulangan di setiap stasiun pada bulan Februari – Maret 2018. Kegiatan pengambilan data di lapangan berupa pengambilan sampel ikan, pengukuran kualitas air yang dilakukan pada setiap stasiun. Pengamatan sampel ikan dilakukan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Muara Sungai Badung

Adapun stasiun dan lokasi penelitian pada muara Sungai Badung sebagai berikut:

-

1. Stasiun I secara geografis terletak pada titik 8°44'5.86"S dan 115°11'15.06"E.

-

2. Stasiun II secara geografis terletak pada titik 8°44'13.95"S dan 115°11'14.13"E.

-

3. Stasiun III secara geografis terletak pada titik 8°44'20.22"S dan 115°11'21.78"E.

-

4. Stasiun IV secara geografis terletak pada titik 8°43'50.49"S dan 115°11'39.79"E.

-

5. Stasiun V secara geografis terletak pada titik 8°43'58.37"S dan 115°11'42.95"E.

-

6. Stasiun VI secara geografis terletak pada titik 8°44'9.90"S dan 115°11'43.14"E.

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pH pen (PH-222 Lutron), DO meter (PDO-519 Lutron), turbidity meter (Lutron TU-2016), refraktometer (Master-PM Atago), Global

Positioning System (GPS Garmin Etrex 10), secchi disk, jaring dengan mesh size 1 inchi, jala lempar, nampan, mistar/penggaris, cool box, timbangan, kamera, meteran, kantong plastik, buku identifikasi ikan (Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Jilid 1 dan 2). Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu formalin 4%, aquades, sampel ikan, dan sampel kualitas air.

-

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk penentuan titik sampling dan penarikan sampel ikan digunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan metode ini berdasarkan pertimbangan terhadap adanya aktivitas masyarakat, dan kondisi lingkungan sungai. Penelitian tentang struktur komunitas ikan di muara di Sungai Badung merupakan penelitian yang dalam pengumpulan data dengan cara observasi.

-

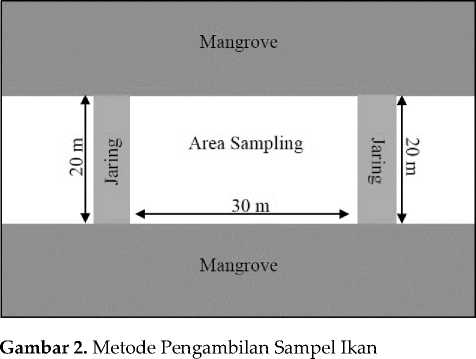

2.3.1 Pengambilan Sampel Ikan

Pengambilan sampel ikan menggunakan alat tangkap berupa jaring insang (gill net) dengan mesh size 1 inchi dan jala lempar. Pengambilan sampel ikan dilakukan dengan menghalau zona sungai sepanjang 30 meter yang dibatasi oleh jaring pada bagian hulu dan hilirnya, kemudian digunakan jala lempar untuk mengambil sampel ikan pada daerah area sampling (Gambar 2). Sampel ikan yang didapat kemudian dicuci dengan aquadest agar bersih, lalu dimasukkan ke dalam larutan

formalin 4%. Selanjutnya sampel ikan yang didapat dibawa ke Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana untuk diidentifikasi, kemudian diukur panjang total (TL) dan bobot (W), lalu dihitung kelimpahan, keanekaragamn (H’), dominansi (C), keseragaman (E), dan komposisi jenis.

-

2.3.2 Pengambilan Sampel Kualitas Air

Pengambilan sampel kualitas air juga turut dilakukan pada setiap stasiun. Adapun parameter yang diukur yaitu, DO (Dissolved Oxygen), pH (derajat keasaman), suhu, salinitas, kekeruhan, dan kecerahan. Pengukuran kualitas air dilakukan secara in-situ, yaitu pengukuran kualitas air langsung di lapangan.

-

2.4 Analisis Data

-

2.4.1. Kelimpahan dan Komposisi Jenis

-

Perhitungan kelimpahan berdasarkan persamaan Odum (1994) dan komposisi jenis berdasarkan persamaan Fachrul (2007) dihitung menurut persamaan:

Jumlah individu suatu jenis

-

= Luas area sampling (1)

ni

Ks = x 100% (2)

dimana Ks adalah komposisi spesies ikan (%); Ni adalah jumlah individu setiap spesies ikan; dan N adalah jumlah individu seluruh spesies ikan.

-

2.4.2. Indeks Keanekaragaman (H’)

Perhitungan indeks keanekaragaman ikan berdasarkan rumus Shanon-Wienner (Odum, 1994).

H=

∑pilnpi i=ι

(3)

dimana H' adalah indeks keanekaragaman; S adalah semua jenis; Pi adalah ni/N; ni adalah jumlah individu jenis ke-i; dan N adalah jumlah total individu jenis ke-i

-

2.4.3. Indeks Dominansi (C)

Metode perhitungan yang digunakan adalah rumus indeks dominansi Simpson (Odum, 1994).

C=

-

∑ni

(N)2 i=ι

(4)

dimana C adalah indeks dominansi; ni adalah jumlah individu jenis ke-i; dan N adalah jumlah total individu

-

2.4.4. Ineks Keseragaman Jenis

Metode perhitungan dilakukan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut (Odum, 1994):

Н′

E = ; dengan Hmaks=Ln S

Н maks

dimana E adalah Indeks Keseragaman, H' adalah indeks diversitas atau keanekaragaman; dan S adalah jumlah spesies

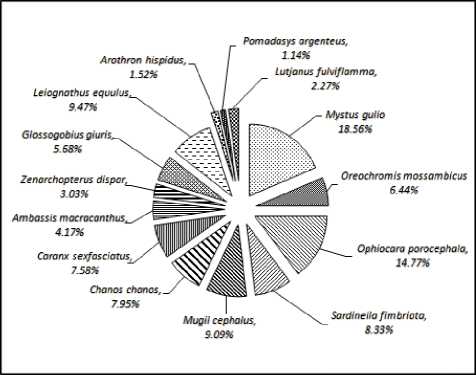

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa struktur komunitas ikan di muara Sungai Badung memiliki komposisi, kelimpahan, dan struktur komunitas ikan yang berbeda. Selama penelitian didapatkan total ikan sebanyak 264 individu. Pada muara Sungai Badung ditemukan 7 ordo, 14 famili, dan 14 spesies ikan antara lain: ikan keting (Mystus gulio; famili Bagridae), ikan mujair (Oreochromis mossambicus; famili Cichlidae), ikan bedul (Ophiocara porocephala; famili Eleotridae), ikan kuwe (Caranx sexfaciatus; famili Carangidae), ikan seriding (Ambassis macracanthus; famili

Ambassidae), ikan bloso (Glossogobius giuris; famili Gobiidae), ikan pepetek (Leiognathus equulus; famili Leiognathidae), ikan gerot – gerot (Pomadasys argenteus; famili Haemulidae), ikan kakap tompel (Lutjanus fulviflamma; famili Lutjanidae), ikan

buntal (Arothron hispidus; famili Tetraodontidae), ikan julung – julung (Zenarchopterus dispar; famili Zenarchopteridae), ikan bandeng (Chanos chanos; famili Chanidae), ikan belanak (Mugil cephalus; famili Mugilidae), ikan tembang (Sardinella fimbriata; famili Clupeidae).

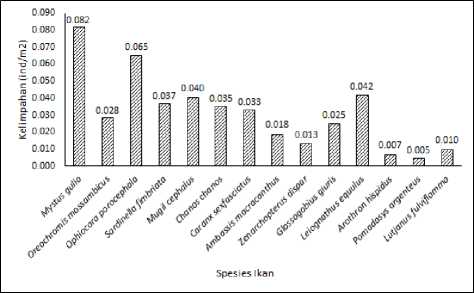

Gambar 3. Komposisi Ikan di Muara Sungai Badung.

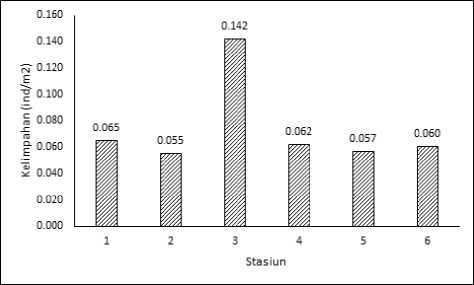

Komposisi ikan yang terdapat di muara Sungai Badung teridiri dari 14 spesies yang mewakili 14 famili (Gambar 3), dengan didominasi oleh famili Bagridae, Eleotridae, Cichlidae, Mugilidae, dan Chanidae yang hampir tertangkap pada setiap stasiun. Diketahui bahwa stasiun III mempunyai kelimpahan ikan tertinggi diantara stasiun lainnya yaitu 0,142 ind/m2 (Gambar 4) dengan komposisi ikan terbanyak diantara stasiun lainnya yaitu sebanyak 8 spesies.

Spesies ikan yang melimpah pada stasiun III yaitu Sardinella fimbriata atau juga disebut ikan tembang yang termasuk dalam famili Clupeidae. Famili Clupeidae merupakan salah satu famili yang daur hidupnya secara lengkap terjadi di estuari selain Gobiidae, Engraulidae, dan Ambassidae (Zahid et al., 2011). Tingginya kelimpahan ikan Sardinella fimbriata di stasiun III dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan yang mendukung, dan habitat yang layak. Ikan Sardinella fimbriata yang ditemukan di muara Sungai Badung berukuran 8,3 – 11,9 cm dengan berat antara 4 – 14 gr yang mengindikasikan bahwa ikan dari famili Clupeidae yang ditemukan masih berukuran yuwana (Bukit et al., 2017). Hal ini membuktikan bahwa muara Sungai Badung memiliki fungsi sebagai tempat asuh bagi famili Clupeidae karena memiliki perairan yang subur (Subiyanto et al., 2008)

Sedangkan kelimpahan ikan terendah terdapat pada stasiun II yaitu 0,055 ind/m2 dan komposisi ikan terendah terpadat di stasiun I. Rendahnya kelimpahan dan komposisi pada stasiun ini dapat disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotik yang dapat mempengaruhi struktur

komunitas dan sebaran ikan seperti salinitas, suhu, kekeruhan dan untuk faktor biotik meliputi ketersediaan makanan, kompetisi, dan predator yang dapat mempengaruhi sebaran ikan secara spasial dan temporal (Blaber, 1997; Hajisamae et al., 2003; Garcia et al., 2003).

Hasil ikan yang mendominasi pada stasiun II yaitu Ophiocara porocephala atau ikan bedul dari famili Eleotridae dengan kelimpahan sebanyak 0,025 ind/m2. Melimpahnya ikan dari famili eleotridae ini dapat disebabkan oleh karakteristik habitat pada stasiun II yang memiliki kesamaan pada stasiun I dengan arus sungai yang relatif tenang, substrat berlumpur dengan sedikit pasir dan bebatuan, namun memiliki badan sungai yang lebar dan dalam, serta terdapat aliran cabang dari Tukad Mati. Ophiocara porocephala merupakan ikan demersal dengan habitat air tawar, sungai, maupun estuari dan pada umumnya menyukai perairan yang berlumpur dengan sedikit bebatuan (Suyandari dan Krismono, 2011).

gulio sering ditemukan pada sungai yang memiliki arus lemah dengan substrat berlumpur dan berpasir. Berdasarkan Tabel 1 stasiun I mempunyai kualitas perairan yang lebih rendah daripada stasiun yang lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa ikan – ikan dari famili Bagridae memiliki kemampuan dan dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan perairan. Seperti yang dikemukakan oleh Kottelat et al. (1993) bahwa famili Bagridae adalah ikan berkumis air tawar yang dapat hidup pada perairan yang keruh dan merupakan biota penghuni dasar perairan.

Sedangkan ikan dengan komposisi keseluruhan yang rendah yaitu Pomadasys argenteus 1,14% dengan kelimpahan terendah sebesar 0,005 ind/m2 pada stasiun VI. Rendahnya kelimpahan ikan gerot – gerot atau Pomadasys argenteus dapat disebabkan oleh waktu pengambilan sampel ikan, dan karakteristik habitat pada stasiun VI. Ikan Pomadasys argenteus merupakan ikan demersal yang mengunjungi wilayah estuari mangrove untuk mencari makan (feeding ground) pada saat air pasang. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan Redjeki (2013) bahwa ikan gerot – gerot dari famili Haemulidae merupakan ikan laut yang memasuki wilayah mangrove untuk mencari makan pada saat air laut pasang.

Gambar 4. Kelimpahan Ikan pada Setiap Stasiun

Gambar 5. Kelimpahan Total Ikan di Muara Sungai

Badung

Komposisi ikan keseluruhan tertinggi yang didapatkan di muara Sungai Badung yaitu Mystus gulio sebanyak 18,56% dengan kelimpahan tertinggi sebesar 0,082 ind/m2 (Gambar 5). Ikan ini tertangkap dengan frekuensi cukup tinggi pada stasiun I dan IV dengan karakteristik stasiun yang mempunyai badan sungai yang sempit, vegetasi mangrove yang lebat, substrat berlumpur, dan banyak terdapat limbah padat berupa plastik yang menyangkut pada vegetasi mangrove. Menurut Wahyuni and Zakaria (2018) bahwa ikan Mystus

-

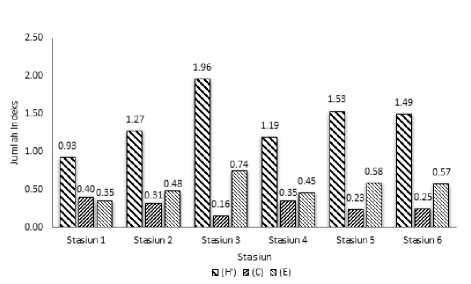

3.2 Struktur Komunitas dan Potensi Perikanan di Muara Sungai Badung

Indeks keanekaragaman yang didapatkan pada muara Sungai Badung berkisar antara 1,96 – 0,93 dengan keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun III yaitu 1,96 dan yang terendah terdapat pada stasiun I sebesar 0,93. Secara keseluruhan, nilai indeks keanekaragaman pada kelima stasiun termasuk sedang kecuali pada stasiun I yang

termasuk rendah. Suatu keanekaragaman dikatakan rendah apabila H'<1, keanekaragaman sedang apabila 1<H'<3 dan keanekaragaman tinggi apabila H'>3 (Jukri, 2013).

Sedangkan nilai keseragaman dari keenam stasiun berkisar antara 0,74 – 0,35 dengan indeks keseragaman tertinggi terdapat pada stasiun III sebesar 0,74 dan yang terendah terdapat di stasiun I sebesar 0,35. Tingginya indeks keseragaman pada stasiun III mengartikan bahwa seluruh spesies pada stasiun tersebut tersebar merata. Berdasarkan kriteria indeks keseragaman, stasiun III dikategorikan sebagai stasiun dengan indeks keseragaman tinggi dan stasiun I dengan indeks keseragaman rendah (Odum, 1994).

Indeks keseragaman merupakan suatu gambaran persebaran ikan pada ekosistem dimana ikan itu tertangkap yang selanjutnya digunakan sebagai suatu gambaran tingkat dominansi suatu jenis dan kestabilan ekosistem pada suatu perairan sehingga dapat dilihat pada stasiun III mempunyai indeks keseragaman yang tinggi. Namun sebaliknya, pada stasiun I memiliki indeks keseragaman yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat suatu spesies yang mendominasi pada perairan tersebut dibandingkan dengan stasiun lainnya sehingga dapat dikatakan komunitas ikan di stasiun I lebih tidak stabil dibandingkan stasiun lainnya (Siagian, 2009).

Gambar 6. Struktur Komunitas Ikan di Muara Sungai

Badung

Berdasarkan diagram struktur komunitas pada Gambar 6, diketahui bahwa indeks dominansi di muara sungai badung berkisar 0,40 – 0,16 dengan nilai tertinggi terdapat pada stasiun I sebesar 0,40 dan yang terendah terdapat di stasiun III dengan nilai 0,16. Spesies ikan Mystus gulio memiliki kelimpahan tertinggi pada stasiun I sebesar 0,040 ind/m2 dengan nilai indeks keseragaman yang

semakin kecil. Namun berdasarkan kriteria indeks dominansi, spesies Mystus gulio belum cukup dikatakan mendominasi perairan muara Sungai Badung. Menurut Odum (1994) bila nilai indeks dominansi sebesar 0 < C ≤ 0,5 maka tidak ada genus yang mendominasi, namun sebaliknya jika nilai indeks dominansi sebesar 0,5 < C < 1 maka terdapat genus yang mendominasi.

-

3.3 Kondisi lingkungan Perairan di Muara Sungai Badung

Hasil pengamatan kualitas fisika dan kimia perairan di muara Sungai Badung dapat dilihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pH perairan di keenam stasiun pada muara Sungai Badung berkisar antara 7,23 – 7,60 yang dikatakan sebagai pH yang normal dan stabil. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 mengatakan bahwa pH yang sesuai baku mutu air laut untuk biota laut sebesar 7 – 8,5. Menurut Effendi (2003) menyatakan bahwa kehidupan biota dalam air masih dapat bertahan bila suatu perairan mempunyai kisaran pH 5-9.

Pengukuran suhu yang di dapatkan di keenam stasiun di Muara sungai Badung berkisar antara 28,07°C – 30,47°C. Suhu terendah didapatkan di stasiun IV sebesar 28,07°C dan yang tertinggi terdapat di stasiun VI sebesar 30,47°C. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa suhu yang baik untuk biota laut pada ekosistem mangrove dan estuari berkisar 28 – 32°C. Sehingga dapat dikatakan suhu pada muara Sungai Badung termasuk sesuai dengan baku mutu dan dikatakan baik.

Pengukuran DO (Dissolved Oxygen) pada keenam stasiun berkisar antara 5,17 – 7,30 mg/L dengan DO tertinggi terdapat pada stasiun III sebesar 7,30 mg/L dan DO terendah terdapat pada stasiun I sebesar 5,17 mg/L. Semakin besar nilai DO dalam air, mengindikasikan bahwa air tersebut memiliki kualitas perairan yang baik, namun sebaliknya bila DO dalam air rendah, dapat diketahui bahwa perairan tersebut telah tercemar (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Namun, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa DO (Dissolved Oxygen) yang baik untuk kehidupan biota laut yaitu >5 mg/L. Sehingga dapat dikatakan DO di perairan muara Sungai

Tabel 1

Kualitas Air Muara Sungai Badung

|

No |

Parameter |

Satuan |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

Rata-rata |

|

1 |

pH |

7.55 |

7.45 |

7.36 |

7.33 |

7.23 |

7.60 |

7.42 | |

|

2 |

Suhu |

°C |

29.27 |

29.60 |

30.33 |

28.07 |

29.50 |

30.47 |

29.54 |

|

3 |

DO |

mg/L |

5.17 |

6.67 |

7.30 |

5.80 |

7.03 |

6.97 |

6.49 |

|

4 |

Kecerahan |

Cm |

73.50 |

63.83 |

86.83 |

77.17 |

87.83 |

80.50 |

78.29 |

|

5 |

Kekeruhan |

NTU |

5.05 |

6.92 |

2.62 |

4.60 |

2.55 |

3.57 |

4.21 |

|

6 |

Salinitas |

ppm |

7.67 |

15.67 |

24.67 |

19.67 |

22.33 |

27.67 |

19.61 |

Badung masih sesuai dengan baku mutu perairan untuk kehidupan biota laut.

Hasil pengukuran kecerahan di muara Sungai Badung berkisar antara 63,83 – 87,83 cm dengan kecerahan tertinggi terdapat di stasiun V dan yang terendah di stasiun II. Rendahnya kecerahan pada stasiun II diduga disebabkan oleh padatan tersuspensi pada perairan tersebut yang membuat air menjadi keruh sehingga penetrasi cahaya menjadi berkurang. Hal ini terbukti dengan tingginya kekeruhan pada stasiun II sebesar 6,92 NTU. Tingginya kekeruhan pada stasiun II diduga disebabkan oleh masuknya partikel – partikel terlarut, seperti limbah domestik maupun non – domestik dari sumber-sumber pencemar air tak tentu (Non Point Sources) yang berasal dari Tukad Mati (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015). Daerah pesisir dan muara dipenuhi serasah daun mangrove, sampah dan bahan pencemar lain, sehingga diduga menyebabkan nilai TSS maupun kekeruhan menjadi lebih tinggi (Wahyudewantoro, 2014). Sedangkan tingginya tingkat kecerahan pada stasiun V diakibatkan karena memiliki kekeruhan yang rendah sebesar 2,55 NTU.

Rendahnya kekeruhan di stasiun V disebabkan oleh dorongan air pasang yang memasuki daerah muara karena disebabkan proses pengambilan data pada saat kondisi air surut menuju pasang sehingga terjadi akumulasi pada stasiun IV yang menyebabkan kekeruhan meninggi menjadi 4,60 NTU. Menurut Haryono (2014) pada saat kondisi air menuju pasang, air laut akan masuk ke sungai dengan mengangkut partikel dari laut, sehingga terjadi pertemuan antara arus dari laut dengan

arus dari sungai dan mengakibatkan akumulasi tersebut. Namun pada saat kondisi air menuju surut, air sungai bergerak keluar muara dengan mengangkut hasil akumulasi menuju ke depan muara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa nilai kekeruhan yang baik untuk biota laut yaitu <5 NTU sehingga dapat dikatakan nilai kekeruhan di stasiun I dan II melebihi baku mutu kekeruhan. Diduga tingginya kekeruhan pada stasiun I dan II mempengaruhi struktur komunitas ikan pada stasiun tersebut. Pengaruh rendahnya tingkat kecerahan sebagai akibat dari kekeruhan perairan dapat berupa penurunan kekayaan dan keanekragaman jenis, serta penurunan kelimpahan individu ikan pada suatu perairan (Mallela et al., 2007).

Pengukuran salinitas di perairan muara Sungai Badung berkisar antara 7,67 – 27,67 ppm dengan salinitas tertinggi pada stasiun VI dan terendah pada stasiun I. Rendahnya salinitas pada stasiun I diakibatkan terdapat masukan tambahan air tawar oleh aliran Tukad Mati. Sedangkan tingginya salinitas pada stasiun VI disebabkan masuknya air laut secara langsung dan adanya penguapan yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 menyatakan bahwa kisaran salinitas yang baik bagi biota di ekosistem mangrove ataupun muara berkisar 0 – 34 ppm. Sehingga dapat dikatakan salinitas di perairan muara Sungai Badung sesuai baku mutu untuk kehidupan biota laut khususnya yang dapat mentolerir fluktuasi salinitas di ekosistem estuari dan mangrove.

Komposisi ikan yang ditemukan di muara Sungai Badung berjumlah 264 individu ikan yang terdiri dari 7 ordo, 14 famili, dan 14 spesies, Mystus gulio (0,082 ind/m2) yang merupakan ikan dengan kelimpahan tertinggi, Ophiocara porocephala (0,065 ind/m2), Sardinella fimbriata (0,037 ind/m2), Lutjanus fulviflamma (0,010 ind/m2), Arothron hispidus (0,007 ind/m2), dan kelimpahan yang paling terendah yaitu Pomadasys argenteus (0,005 ind/m2). Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun III sebesar 1,96 dan yang terendah pada stasiun I sebesar 0,93. Diikuti dengan indeks dominansi yang tertinggi terdapat pada stasiun I sebesar 0,40 dan yang terendah pada stasiun III sebesar 0,16. Untuk indeks keseragaman yang tertinggi terdapat di stasiun III sebesar 0,74 dan yang terendah terdapat di stasiun I sebesar 0,35.

Daftar Pustaka

Alonso, C., De Jalón, D. G., & Marchamalo, M. (2011).

Komunitas ikan sebagai indikator biologis kondisi sungai: metode untuk referensi kondisi. Ambientalia SPI.

Blaber, S. J. M. (1997). Fish and fisheries of tropical estuaries. London, UK: Chapman & Hall.

Bukit, S.T.A.K., Affandi, R., Simanjuntak C.P.H.,

Rahardjo, M.F., Zahid, A., Asriansyah, A., &

Aditriawan, R.M. (2017). Makanan Ikan Famili Clupeidae Di Teluk Pabean, Indramayu. Prosiding Simposium Nasional Ikan dan Perikanan 2017 Jilid 1: 295-307.

Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.

Fachrul, M.F. (2007). Metode Sampling Bioekologi. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Garcia, A.M., Raseira, M.B., Vieira, J.P., Winemiller, K.O., & Grimm, A.M. (2003). Spatiotemporal variation in shallow water freshwater fish distribution and abundance in a large subtropical coastal lagoon. Environmental Biology of Fishes, 68, 215-228.

Hajisamae, S., Chou, L.M., & Ibrahim, S. (2003). Feeding habits and trophic organization of the fish community in shallow waters of an impacted tropical habitat. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 58, 89-98.

Haryono, G.O., Yusuf, M., & Hariadi. (2014). Studi

Sebaran Parameter Fisika Kimia di Perairan Porong Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Oseanografi, 3(4), 628-634.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Inventarisasi Sumber Pencemar Lingkungan Pesisir dan Laut yang Berasal dari Non Point Sourches di Tanjung Benoa. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup.

Kordi, M.G.H., & Tancung, A.B. (2007). Pengelolaan

Kualitas Air Dalam Budidaya Perairan. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.

Kottelat, M., Whitten, A.J., Kartikasari, S.N., &

Wirjoatmodjo, S. (1993). Freshwater Fishes of Western Indonesia and Sulawesi. Singapore: Periplus Editions Ltd.

Mallela, J., Roberts, C., Harrod, C., & Goldspink, C.R. (2007). Distributional patterns and community structure of Caribbean coral reef fishes within a river-impacted bay. Journal of Fish Biology, 70(1), 523-537.

Odum EP. 1994. Dasar-dasar Ekologi (Terjemahan). Edisi ke tiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Denpasar, Indonesia: Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Redjeki, S., Irwani., & Hisyam, F.M. (2013). Struktur Komunitas Ikan pada Ekosistem Mangrove di Desa Bedono, Sayung, Demak. Jurnal Buletin Oseanografi Marina, 2(2), 78 – 86.

Siagian, C. (2009). Keanekaragaman dan Kelimpahan Ikan Serta Keterkaitannya Dengan Kualitas Perairan di Danau Toba Balige Sumatera Utara. Tesis. Medan, Indonesia: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Sriwidodo, D.W.E., Budiharjo, A., & Sugiyarto. (2013). Keanekaragaman jenis ikan di kawasan inlet dan outlet Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Jurnal Bioteknologi, 10 (2), 43-50.

Subiyanto., Ruswahyuni., & Cahyono, D.G. (2008). Komposisi dan distribusi larva ikan pelagis di estuari Pelawangan Timur, Segara Anakan, Cilacap. Jurnal Saintek Perikanan, 4(1), 62-68.

Suryandari A, & Krismono. (2011). Beberapa aspek biologi ikan payangka (Ophiocara sp.) di Danau Limboto, Gorontalo. Prosiding Seminar Nasional Tahunan VIII, Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan. Universitas Gajah Mada. Yogjakarta.

Wahyudewantoro, G. (2009). Komposisi Jenis Ikan Perairan Mangrove pada Beberapa Muara Sungai di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang-Banten. Puslit Biologi-LIPI, 18(2), 89-98.

Wahyudewantoro, G., Kamal, M.M., Affandie, R., &

Mulyadi. (2014). Jenis-Jenis Ikan di Perairan Mangrove Suaka Margasatwa Muara Angke, Jakarta Utara. Jurnal Fauna Tropika, 23(2), 75-83.

Wahyuni, T.T., & Zakaria, A. (2018). Keanekaragaman Ikan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Jurnal Biosfera, 35(1), 23-28.

Zahid, A., Simanjuntak, C.P.H., & Rahardjo, M.F.,

Sulistiono. (2011). Iktiofauna ekosistem estuari Mayangan, Jawa Barat. Jurnal Iktiologi Indonesia, 11(1), 77-85.

Curr.Trends Aq. Sci. I(1): 72-79 (2018)

Discussion and feedback