Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) Pada Badan Air dan Ikan di Perairan Teluk Benoa, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science I(1), 106-113 (2018)

Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) Pada Badan Air dan Ikan di Perairan Teluk Benoa, Bali

Ni Putu Suci Mardani a*, I Wayan Restu a, Alfi Hermawati Waskita Sari a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-899-2605-651

Alamat e-mail: nptsucimardani38@gmail.com

Diterima (received) 24 Juli 2018; disetujui (accepted) 15 Agustus 2018

Abstract

Heavy metals which is going into the aquatic environment will have an impact on the quality of the aquatic environment and affect the life of the biota in it. This study objectives is to determine the content of heavy metals Pb and Cd in water as well as in the Mullet Fish (Mugil cephalus) and Orange Spotted Rabbit Fish (Siganus guttatus) caught in Benoa Bay. The study was conducted from March to April 2018. The results showed that the content of heavy metals Pb and Cd in the water in Benoa Bay had exceeded the quality standards of metals dissolved in water for marine biota listed on Governor Decree No. 16 of 2016. The value of Pb heavy metals in Mullet Fish and Orange Spotted Rabbit Fish in some samples have exceeded the maximum limit of heavy metal contamination SNI 7387: 2009. Cd heavy metal in Mullet Fish and Orange Spotted Rabbit Fish have exceeded the maximum limit of Cd metal contamination in fish and the processed product of 0.1 mg/Kg. Bioconcentration factor of metal Pb in Mullet Fish is included in the category of low accumulative properties of Pb heavy metals. BCF value of metal Cd in Mullet Fish shows that Mullet Fish has moderate accumulative properties against heavy metal Cd. Orange Spotted Rabbit Fish belongs to low category of accumulative properties against heavy metals Pb and Cd.

Keywords: Lead (Pb); Cadmium (Cd); Fish; Bioconcentration Factors

Abstrak

Logam berat Pb dan Cd di perairan dapat bersumber dari limbah kegiatan industri, pupuk phosfat dan limbah bahan bakar. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan berdampak pada menurunnnya kualitas lingkungan perairan serta mempengaruhi kehidupan biota di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Pb dan Cd dalam air serta pada Ikan Belanak (Mugil cephalus) dan Ikan Baronang (Siganus guttatus) yang tertangkap di Teluk Benoa. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret hingga April 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat Pb dan Cd pada air di Teluk Benoa telah melebihi baku mutu logam terlarut dalam air untuk biota laut yang tertera pada Pergub Bali No. 16 Tahun 2016. Nilai kandungan logam berat Pb pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang pada beberapa sampel ikan telah melebihi batas maksimum cemaran logam berat SNI 7387:2009. Logam berat Cd pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang telah melebihi batas maksimum cemaran logam Cd pada ikan dan hasil olahannya sebesar 0,1 mg/Kg. Berdasarkan nilai BCF dinyatakan bahwa pada Ikan Belanak telah terjadi biokonsentrasi dengan kategori sifat akumulatif rendah terhadap logam berat Pb dan akumulatif sedang pada logam berat Cd. Ikan Baronang termasuk dalam kategori sifat akumulatif rendah baik terhadap logam berat Pb maupun Cd.

Kata Kunci: Timbal (Pb); Kadmium (Cd); Ikan; Faktor Biokonsentrasi

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri mengakibatkan pertambahan jumlah limbah yang dihasilkan.

Limbah yang berasal baik dari rumah tangga maupun industri jika tidak dilakukan pengolahan yang baik maka akan mencemari lingkungan seperti pencemaran pada ekosistem perairan. Pencemaran air adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001). Pencemaran perairan yang mengkhawatirkan adalah pencemaran yang disebabkan oleh logam berat.

Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan berdampak pada menurunnnya kualitas lingkungan perairan (Zhang et al., 2009). Limbah rumah tangga dan aliran dari perkotaan sebagai penyumbang logam berat ke perairan. Logam berat juga masuk ke perairan karena tingginya aktivitas lalu lintas karena menghasilkan limbah bahan bakar yang mengandung logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) (Pernamawati et al., 2013). Salah satu perairan dengan aktivitas tinggi yaitu Teluk Benoa.

Teluk Benoa merupakan salah satu perairan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat seperti dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan ikan oleh nelayan setempat. Teluk Benoa merupakan perairan semi tertutup dan dangkal dimana pengaruh dari daratan lebih besar dari pengaruh laut. Sejumlah sungai bermuara di perairan Teluk Benoa diantaranya yaitu Sungai Badung, Sungai Mati, Sungai Sama, Sungai Bualu, Sungai Buaji dan Sungai Loloan (Sudiarta et al, 2013).

Keberadaan sungai yang bermuara ke Teluk Benoa serta adanya aktivitas yang tinggi pada perairan memiliki potensi yang cukup besar dalam masuknya logam berat ke perairan Teluk Benoa. Aktivitas rekreasi (water sport) serta kegiatan operasional pelabuhan juga menjadi salah satu sumber pencemaran logam berat di perairan sekitarnya karena limbah bahan bakar kapal mengandung logam Pb dan Cd sehingga logam tersebut masuk ke perairan (Rochyatun et al., 2006).

Keberadaan logam berat pada badan air laut akan masuk ke dalam sistem rantai makanan dan berpengaruh pada kehidupan organisme di dalamnya (Takarina et al., 2013). Salah satu yang dapat dijadikan bioindikator pencemaran logam berat pada perairan Teluk Benoa adalah ikan. Ikan dapat dijadikan sebagai bioindikator karena ikan merupakan organisme perairan yang siklus hidupnya lebih lama dibanding organisme akuatik lainnya dan menempati peringkat teratas dalam

rantai makanan akuatik, serta ikan mampu mengakumulasi logam berat (Riani, 2015). Ikan yang hidup dalam habitat yang terbatas (seperti sungai, danau, dan teluk) akan sulit untuk menghindar dari pengaruh pencemaran. Akibatnya, unsur-unsur pencemaran seperti logam berat akan masuk ke dalam tubuh ikan. Kemudian apabila ikan yang telah terkontaminasi logam berat di konsumsi oleh manusia, dapat berdampak terhadap kesehatan karena logam berat bersifat karsinogenik atau dapat memicu terjadinya kanker (Darmono, 2010).

Informasi mengenai logam berat pada ikan di perairan Teluk Benoa masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan berapa besar kandungan logam berat timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) yang terkandung dalam ikan. Hal ini dimaksudkan mengingat perairan Teluk Benoa juga dimanfaatkan dan menjadi salah satu sumber penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan.

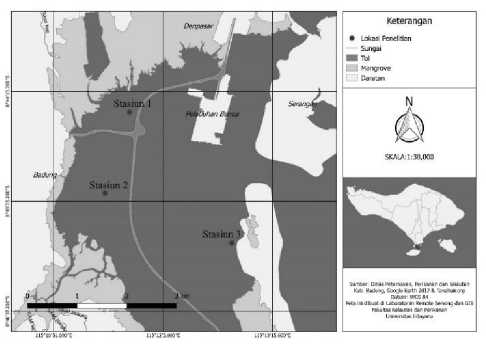

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2018. Pengambilan sampel ikan dan sampel air dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan yang didapatkan dari perairan Teluk Benoa. Analisis logam berat pada sampel ikan dan air dilakukan secara exsitu di Laboratorium Analitik Universitas Udayana. Pengukuran kualitas air meliputi suhu, pH, Oksigen terlarut (DO atau dissolved oxygen) dan salinitas dilakukan di lokasi penelitian (insitu). Peta lokasi penelitian dan titik pengambilan sampel disajikan pada Gambar 1.

Penentuan titik pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. Terdapat 3 stasiun pengambilan sampel di perairan Teluk Benoa yaitu :

Stasiun 1 : daerah dekat muara dari aliran Sungai Badung dan Sungai Mati yang melewati pemukiman padat penduduk dan hutan mangrove Stasiun 2 : daerah dekat muara dari aliran Sungai Sama yang melewati pemukiman jarang penduduk dan hutan mangrove

Stasiun 3 : daerah dekat pemukiman dan aktivitas water sport

Gambar 1. Peta Penelitian

kualitas perairan Teluk Benoa dengan baku mutu air laut untuk biota laut sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil analisis logam berat Pb dan Cd pada ikan dibandingkan berdasarkan baku mutu yang berlaku yaitu Batas Maksimum Logam Berat dalam Pangan SNI 7387:2009. Batas maksimum logam berat Pb pada ikan sebesar 0,3 mg/kg sedangkan untuk logam berat Cd yaitu 0,1 mg/kg (BSN, 2009).

-

2.3.1 Faktor Biokonsentrasi (BCF)

-

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan saat penelitian yaitu cooler box, plastik, pH meter (CT6023, China), refractometer (Master-53m, Jakarta), DO meter (850045, American), pipet ukur, gelas ukur, labu kjeldhal, ICP emission spectrometer (ICPE-9000, Japan), timbangan analitik (Esj 210-4b, Taiwan), botol sampel, aluminium foil, pengaduk kaca, water sampler, hot plate (pemanas) dan kertas label. Bahan yang diperlukan untuk penelitian adalah sampel ikan, sampel air, akuades, H2SO4 dan HNO3.

-

2.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel air laut dan ikan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan sumber pencemar dari darat serta aktivitas di perairan. Pengambilan sampel air pada setiap titik pengamatan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara komposit (composite sample). Sampel ikan ditangkap menggunakan alat tangkap jaring insang (gill net) berukuran 2 inchi. Jenis ikan yang digunakan sebagai sampel yaitu Ikan Belanak (Mugil cephalus) dan Ikan Baronang (Siganus guttatus). Ikan tersebut digunakan karena merupakan ikan konsumsi dan ikan yang sering tertangkap oleh nelayan di perairan Teluk Benoa.

-

2.3 Analisis Data

Data kandungan logam berat pada perairan Teluk Benoa dianalisis secara deskriptif komperatif yaitu membandingkan data penelitian logam berat dan

Faktor biokonsentrasi adalah kemampuan biota mengakumulasi logam berat yang terkandung dalam habitat. Faktor biokonsentrasi dihitung dengan rumus (Connell dan Miller, 2006) :

B CF = — (1)

cw ' '

Dimana KB kandungan logam berat dalam ikan (mg/kg) dan CW adalah kandungan logam dalam air (mg/L). Satuan BCF adalah L/Kg. Nilai Bioconcentration Factor (BCF) memiliki 3 kategori yaitu (Amriani et al., 2011), Nilai BCF > 1000 L/kg masuk dalam kategori sifat akumulatif tinggi; Nilai BCF 100 s/d 1000 L/kg kategori sifat akumulatif sedang; BCF < 100 L/kg kategori sifat akumulatif rendah.

Kualitas air suatu wilayah perairan dapat mempengaruhi kehidupan biota yang hidup di dalamnya. Kualitas perairan memiliki peran terhadap daya toksik suatu pencemar logam berat pada biota perairan. Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, pH, DO dan salinitas.

Tabel 1

Data Kualitas Air di Teluk Benoa

Keterangan : P1 (Pengulangan 1); P2 (Pengulangan 2); P3 (Pengulangan 3)

|

Parameter |

P 1 |

P 2 |

P 3 |

|

Suhu (°C) |

30,47 |

30,07 |

30,70 |

|

pH |

8,48 |

7,82 |

7,76 |

|

DO (ppm) |

5,29 |

6,05 |

5,31 |

|

Salinitas |

28,00 |

32,00 |

33,00 |

|

(ppt) |

Hasil pengukuran suhu secara insitu di perairan Teluk Benoa berkisar antara 30,07°C -30,70°C. Nilai suhu tertinggi terdapat di Stasiun III dan nilai suhu terendah terdapat pada Stasiun I. Suhu tertinggi pada Stasiun III dikarenakan pada saat pengukuran suhu dilakukan siang hari. Simbolon (2016) mengemukakan tingginya suhu air disebabkan karna intensitas matahari yang tinggi. Suhu air terutama di lapisan permukaan ditentukan oleh pemanasan matahari yang intesitasnya berubah terhadap waktu, oleh karena itu suhu air laut akan seirama dengan perubahan intensitas penyinaran matahari.

Peningkatan suhu perairan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan organisme suatu perairan diantaranya Ikan Belanak dan Ikan Baronang. Kenaikan suhu tidak hanya akan meningkatkan metabolisme biota perairan, namun juga dapat meningkatkan toksisitas logam berat di perairan (Happy et al., 2012). Hasil pengukuran suhu menunjukkan bahwa nilai suhu perairan Teluk Benoa masih dapat mendukung kehidupan ikan. Hal ini sesuai dengan Pergub Bali No.16 Tahun 2016, kisaran suhu optimal bagi kehidupan biota berkisar antara 25°C - 32°C. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa suhu air di setiap stasiun tidak jauh berbeda dan masih dikatakan optimum bagi kehidupan organisme akuatik.

Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu parameter yang penting dalam memantau kestabilan perairan dan kondisi kehidupan biota. Perubahan nilai pH di suatu perairan akan mempengaruhi kehidupan biota, karena tiap biota memiliki batasan tertentu terhadap nilai pH yang bervariasi (Simanjuntak, 2012). Berdasarkan hasil penelitian nilai pH perairan Teluk Benoa menunjukkan kisaran 7,76-8,48. Kisaran pH untuk biota laut adalah 7 - 8.5 (Pergub Bali No.16 Tahun 2016). Hasil pengukuran pH pada perairan Teluk Benoa masih berada pada baku mutu untuk biota perairan.

Oksigen terlarut merupakan salah satu penunjang utama kehidupan di laut (Megawati et al., 2014). Nilai oksigen terlarut (DO) perairan Teluk Benoa menujukkan kisaran 5,29 - 6,05 ppm. DO perairan untuk biota laut harus lebih dari 5 ppm diatur dalam Pergub Bali No.16 Tahun 2016. Berdasarkan data baku mutu dapat dijelaskan bahwa perairan Teluk Benoa memiliki nilai DO yang sesuai dengan baku mutu. Simanjuntak (2012) menjelaskan bahwa kadar oksigen terlarut

semakin menurun seiring dengan semakin meningkatnya limbah organik di perairan. Hal ini disebabkan oksigen yang ada, dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Stasiun I sebagai stasiun dengan DO terendah memiliki tingkat limbah organik yang lebih banyak. Penurunan DO maka akan menyebabkan peningkatan daya toksik logam berat dan tingkat bioakumulasi logam berat semakin besar (Wulandari et al., 2009). Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil logam berat Pb dan Cd pada Ikan Belanak maupun Ikan Baronang pada Stasiun I yang menunjukkan hasil paling tinggi dibandingkan Stasiun II dan III.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai salinitas di perairan Teluk Benoa berkisar antara 28 – 33 ppt. Menurut Pergub Bali No. 16 Tahun 2016 menjelaskan salinitas optimum untuk biota laut berkisar antara 33 - 34 ppt. Salinitas yang tinggi pada Stasiun III dapat disebabkan karena pada Stasiun III dekat dengan mulut teluk sehingga banyak masukan air dari laut. Menurut Indrayana (2014) penurunan salinitas dapat disebabkan oleh masuknya air tawar ke dalam air laut dalam jumlah yang besar. Hal ini sesuai dengan kondisi lokasi penelitian yaitu lokasi Stasiun I dan Stasiun II yang mendapat banyak masukan air tawar dari sungai memiliki salinitas lebih rendah dibandingkan Stasiun III.

-

3.2 Kandungan Logam Berat Pb dan Cd pada Air

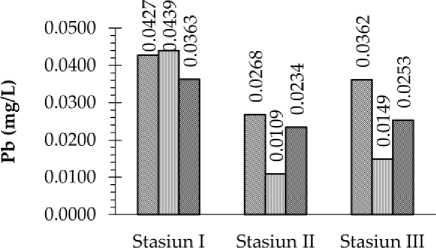

Logam Berat yang diuji kandungannya pada perairan Teluk Benoa yaitu logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd). Hasil yang didapatkan memiliki nilai yang berbeda - beda pada setiap sampel air yang diteliti. Kandungan Pb pada air disetiap stasiunnya ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kandungan Logam Berat Pb pada Air setiap Stasiun Pengamatan di Teluk Benoa pada pengulangan 1 (K), pengulangan 2 (ΓΓ), dan pengulangan 3 (Fa )

Berdasarkan hasil uji kandugan logam berat Pb dan Cd pada perairan Teluk Benoa mampu terdeteksi oleh alat ICPE-9000. Kandungan logam berat Pb pada setiap stasiunnya (0,0109 – 0,0463 mg/L) menunjukkan angka diatas baku mutu yang ditetapkan dalam Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016 untuk biota laut yaitu logam terlarut Pb sebesar 0,008 mg/L. Kondisi yang sama juga pada kandungan logam berat Cd yang berkisar antara 0,0023 – 0,0063 mg/L telah melebihi baku mutu logam terlarut Cd sebesar 0,001 mg/L. Hasil tersebut dapat menunjukkan Teluk Benoa telah mengalami pencemaran logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd).

Nilai logam berat Pb dan Cd melebihi baku mutu pada setiap stasiunnya diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu limbah dari kegiatan insitu (internal impact) dan kegiatan exsitu (exsternal impact). Limbah dari kegiatan yang berada di Teluk Benoa meiliputi limbah dari operasional pelabuhan serta limbah bahan bakar dari aktivitas water sport. Sedangkan dampak logam berat yang berasal dari luar perairan Teluk Benoa yaitu masukan air sungai.

Rata – rata nilai Pb dan Cd tertinggi terdapat pada Stasiun I, hal ini dapat disebabkan karena beban limbah pada Stasiun I berasal dari sungai-sungai yang melewati perkotaan padat penduduk dan industri. Sumber pencemaran logam berat

khususnya unsur Pb dan Cd berasal dari limbah industri, rumah tangga atau limbah domestik, dan tumpahan atau bocoran bahan bakar perahu atau kapal (Permanawati et al., 2013). Logam berat Pb dan Cd pada Stasiun III kemungkinan disebabkan karena adanya aktivitas water sport yang menggunakan kapal atau boat sehingga limbah atau buangan bahan bakar yang mengandung logam berat terlepas ke perairan. Hal ini didukung oleh Hartanto (2008) bahwa faktor pencemaran laut oleh logam berat disebabkan karena tumpahan minyak di laut yang bersumber dari beberapa operasi kapal, perbaikan dan perawatan kapal dan bongkar-muat minyak. Kandungan logam berat Pb dan Cd terendah pada Stasiun II, kondisi ini diduga karena pada Stasiun II rendah aktivitas dibandingkan stasiun lainnya serta adanya hutan mangrove pada Stasiun II yang luas juga menjadi salah satu alasan nilai logam berat Pb dan Cd rendah dibandingkan dengan staiun lainnya. Kr´bek et al., (2011) dalam penelitiannya menyampaikan, bahwa mangrove merupakan hyperaccumulator yang baik, karena mangrove dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi. Tumbuhan mangrove mempunyai kecenderungan untuk mengakumulasi logam berat yang terdapat dalam ekosistem tempat tumbuhan hidup (Kartikasari et al., 2002).

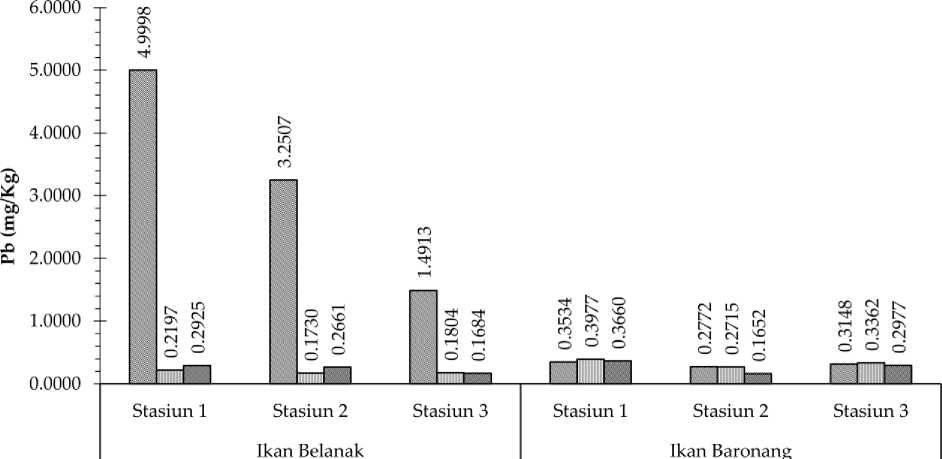

Gambar 3. Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang di 3 Stasiun pengamatan di Teluk Benoa pada pengulangan 1 (∖), pengulangan 2 (fΓ), dan pengulangan 3 (K).

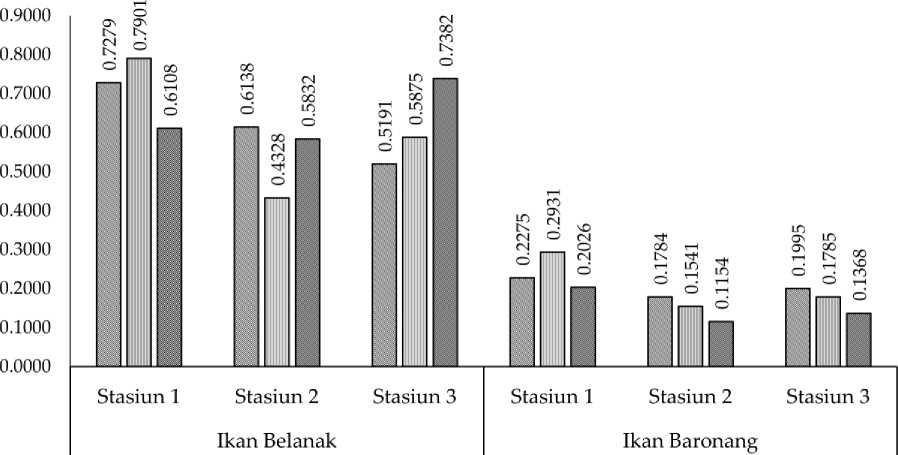

Gambar 4. Kandungan Logam Berat Kadmium (Cd) pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang di 3 Stasiun pengamatan di Teluk Benoa pada pengulangan 1 (^), pengulangan 2 (rτ), dan pengulangan 3 (S).

Logam berat Pb dan Cd yang tinggi pada Teluk Benoa dapat mempengaruhi ekosistem di dalamnya. Menurut Murthy et al. (2009), limbah logam berat yang dibuang ke perairan akan terus terakumulasi dengan bertambahnya waktu. Keberadaan logam berat yang menumpuk pada air laut akan masuk ke dalam sistem rantai makanan dan berpengaruh pada kehidupan organisme di dalamnya serta dapat mengancam kelestarian hayati dan fungsi pemanfaatan perairan (Takarina et al., 2013).

-

3.3 Kandungan Logam Berat Pb dan Cd pada Ikan

Hasil uji kandungan logam berat Pb pada Ikan Belanak (Gambar 4) berkisar antara 0,1684 – 4,9998 mg/Kg. Kandungan Pb pada Ikan Belanak melebihi baku mutu SNI 7387:2009 sebesar 0,3 mg/Kg terdapat pada pengulangan 1 di setiap stasiunnya. Tingginya kandungan logam berat tersebut dapat disebabkan karena ukuran ikan yang tertangkap pada pengulangan 1 memiliki ukuran lebih besar dari sampel ikan lainnya. Hal ini didukung hasil penelitian Budiman et al. (2012), bobot ikan berpengaruh besar terhadap nilai akumulasi timbal pada daging ikan. Ikan Belanak merupakan ikan herbivora dimana makanan ikan belanak berupa lumut, alga dan bahan organik di dasar muara sungai (Firhansyah, 2005). Ikan Belanak yang digunakan sebagai sampel kemungkinan memakan tumbuhan air yang telah terkontaminasi logam berat sehingga terakumulasi di Ikan Belanak.

Kandungan logam berat Pb pada Ikan Baronang (Gambar 4) menunjukkan rata- rata yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata -rata logam berat Pb yang terdapat pada Ikan Belanak. Hasil uji kandungan logam berat Pb pada Ikan Baronang berkisar antara 0,1652 – 0,3977 mg/Kg. Logam berat Pb pada Ikan Baronang menunjukkan nilai melebihi batas maksimum cemaran logam berat pada Stasiun I dan beberapa sampel ikan di Stasiun III. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada Stasiun I dan Stasiun III memiliki kandungan Pb pada air yang cukup tinggi dibandingkan Stasiun II. Selain itu, ikan Baronang merupakan ikan demersal yang sumber makanannya berada di dasar perairan. Makanan dari Ikan Baronang kemungkinan telah terpapar logam berat mengingat sifat logam berat yang mudah mengendap dan terjadinya biomagnifikasi logam berat Pb pada Ikan Baronang. Hal ini didukung oleh Tumisem dan Puspawiningtiyas (2011), organisme perairan yang bersifat demersal sumber makananya berada di dasar perairan yang dimungkinan logam berat akan masuk ke tubuh biota melalui rangkaian rantai makanan.

Hasil uji kandungan logam Cd pada Ikan Belanak dan logam Cd pada Ikan Baronang (Gambar 4) menunjukkan hasil diatas batas maksimum cemaran Cd SNI 7387:2009 kategori ikan dan hasil olahannya yaitu sebesar 0,1 mg/Kg. Nilai Cd tertinggi pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang yang tertangkap pada Stasiun I. Hal ini dapat disebabkan karena pada Stasiun I

merupakan wilayah dimana Cd tertinggi sehingga menyebabkan Cd terakumulasi pada ikan di wilayah perairan tersebut. Keberadaan Cd dalam tubuh ikan disebabkan karena logam berat Cd dalam air tidak menyebabkan adanya tindakan penghindaran oleh ikan. Logam berat yang telah masuk ke dalam tubuh ikan maka akan ditransportasikan ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah. Meskipun ditransportasikan ke seluruh tubuh, logam berat kadmium akan terakumulasi ke dalam otot ikan dengan waktu pemaparan yang cukup lama (Darmono, 2010).

-

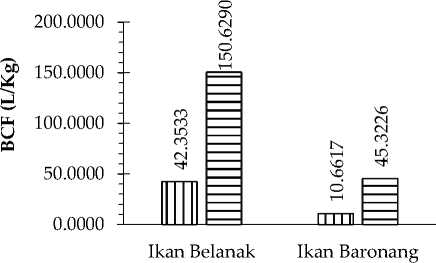

3.4 Faktor Biokonsentrasi (BCF)

Nilai dari faktor biokensentrasi (BCF) didapatkan dengan membagi hasil uji logam berat pada daging ikan sampel dibagi dengan hasil uji logam berat pada air. Hasil perhitungan faktor biokonsentrasi logam berat Pb pada Ikan Belanak sebesar 42,3533 L/Kg. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Ikan Belanak memiliki sifat akumulatif rendah terhadap logam berat Pb. Nilai BCF logam berat Cd pada Ikan Belanak menunjukkan hasil yang tertinggi dibandingkan nilai BCF lainnya yaitu sebesar 150,6290 L/Kg. Nilai tersebut berarti bahwa Ikan Belanak memiliki sifat akumulatif sedang terhadap logam berat Cd pada tubuhn1y1a0. Amriani et al (2011) menyatakan bahwa niali BCF >100-1000 L/Kg berarti memiliki sifat akumulatif sedang, BCF < 100 L/Kg memiliki sifat akumulatif rendah dan sifat akumulatif tinggi jika nilai BCF >1000 L/Kg.

Hasil perhitungan BCF logam Pb dan Cd sebesar 10,6617 dan 45,3226 L/Kg menunjukkan bahwa Ikan Baronang termasuk dalam kategori memiliki sifat akumulatif yang rendah. Meskipun bersifat akumulatif rendah, keberadaan logam berat pada ikan tetap harus diwaspadai karena sifat logam berat itu sendiri yang akumulatif jika dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan keracunan. Keracunan yang ditimbulkan oleh logam menimbulkan kerusakan pada sistem fisiologis tubuh seperti ginjal, paru-paru, jantung dan sistem sirkulasi darah (Hidayah et al., 2014).

Bagian tubuh ikan yang diuji kandungan logam beratnya merupakan bagian otot atau daging ikan. Logam berat akan terakumulasi paling terakhir pada bagian otot ikan. Jika nilai kandungan logam berta dalam otot ikan cukup tinggi dapat dikatakan bahwa ikan telah terpapar logam berat

dalam waktu yang cukup lama. Hal ini didukung oleh pernyataan Darmono (2010), Akumulasi logam yang tertinggi biasanya terdapat dalam hati dan ginjal. Akumulasi logam berat pada jaringan tubuh ikan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu, insang, hati, dan otot (daging). Logam berat yang terakumulasi dalam daging ikan dikarenakan adanya paparan logam berat dalam waktu yang cukup lama.

Gambar 5. Nilai Faktor Biokonsentrasi (BCF) logam berat Pb (□ ) dan Cd (□) pada Ikan Belanak dan Ikan Baronang

Kandungan logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada perairan Teluk Benoa telah melebihi baku mutu yang ditetapkan Pergub Bali No.16 Tahun 2016. Kandungan logam berat Pb pada Ikan Belanak berkisar antara 0,1684 – 4,9998 mg/Kg. Kandungan Pb pada Ikan Baronang berkisar antara 0,1652 – 0,3777 mg/Kg. Nilai Faktor Biokonsentrasi logam Pb pada Ikan Belanak termasuk dalam kategori sifat akumulatif rendah dan akumulatif sedang terhadap logam berat Cd. Ikan Baronang memiliki sifat akumulatif rendah terhadap logam berat Pb dan Cd.

Daftar Pustaka

BSN. (2009). Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan SNI 7387:2009. Jakarta, Indonesia: Badan Standardisasi Nasional.

Amriani., Hendrarto, B., & Hadiyarto., A. (2011).

Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) dan Seng (Zn) pada Kerang Darah (Anadara granosa L.) dan Kerang Bakau (Polymesoda bengalensis L.) di Perairan Teluk Kendari. Jurnal Ilmu Lingkungan, 9(2), 45-50.

Budiman, B. T. P, Dhahiyat, Y., & Rustikawati, I. (2012). Bioakumulasi Logam Berat Pb (Timbal) dan Cd (Kadmium) Pada Daging Ikan yang Tertangkap di Sungai Citarum Hulu. Jurnal Perikanan Kelautan, 3(4), 261-270.

Connell, D. W., & Miller G. J. (2006). Kimia dan

Ekotoksikologi Pencemaran. Y. Koestoer (Penerjemah). Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Darmono. (2010). Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Happy, A., Masyamsi., & Dhahiyat, Y. (2012). Distribusi Kandungan Logam Berat Pb dan Cd Pada Kolom Air dan Sedimen Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 3(3), 175-182.

Hartanto B. (2008). Oil Spill (tumpahan minyak) DPI Laut dan beberapa kasus di Indonesia. Jurnal Bahari Jogja, 8(12), 43-51.

Hidayah, A. M., Purwanto., & Soeprobowati, T. R. (2014). Biokonsentrasi Faktor Logam Berat Pb, Cd, Cr dan Cu pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus Linn.) di Karamba Danau Rawa Pening. Jurnal BIOMA, 16(1),19.

Indrayana, R., Yusuf, M., & Rifai A. (2014). Pengaruh Arus Permukaan Terhadap Sebaran Kualitas Air di Perairan Genuk Semarang. Jurnal Oseanografi, 3(4), 651-659.

Kartikasari, V, Tandjung, S. D, & Sunarto. (2002). Akumulasi Logam Berat Cr dan Pb Pada Tumbuhan Mangrove ‘Avicennia marina’ di Muara Sungai Babon Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak Jawa Tengah. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 9(3),137147.

Kr´bek, B., Mihaljevic, M., Sracek, O., Kne´sl I., Ettler, V., & Nyambe, I. (2011). The Extent of Arsenic and of Metal Uptake by Aboveground Tissues of Pteris vittata and Cyperus involucratus Growing in Copper-and Cobalt- Rich Tailings of the Zambian Copperbelt. Arch. Environ. Contam. Toxicol, 61, 228–242.

Megawati, C., Yusuf, M., Maskulah, L. (2014). Sebaran Kualitas Perairan Ditinjau dari Zat Hara, Oksigen Terlarut dan pH di Perairan Selat Bali Bagian Selatan. Jurnal Oseanografi, 3(2), 142-150.

Murthy, L. N, Panda, S. K, Khasim, D. I., & Badonia. (2009). Monitoring of Cadmium Accumulation in Cephalopods Processed in Gujarat Coast. Asian Fisheries Science. 22, 319-330.

Firhansyah. (2005). Pola Kebiasaan Makanan (Food Habits) Famili Mugilidae yang Tertangkap dengan Pukat Pantai (Beach Seine) di Muara Sungai Hanyar Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Tuban, Indonesia: Universitas PGRI Ronggolawe.

Permanawati, Y., Zuraida, R., & Ibrahim, A. (2013).

Kandungan Logam Berat (Cu, Pb, Zn, Cd, Dan Cr)

dalam Air dan Sedimen di Perairan Teluk Jakarta. Jurnal Geologi Kelautan, 11(1), 9-16.

Provinsi Bali. (2016). Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

Riani E. (2015). The Effect of Heavy Metals on Tissue Damage In Different Organs Of Goldfish Cultivated In Floating Fish Net In Cirata Reservoir, Indonesia. Indian Journal Research, 4(2), 54-58.

Rochyatun, E., Kaisupy, M. T., & Rozak, A. (2006).

Distribusi Logam Berat Dalam Air dan Sedimen di Perairan Muara Sungai Cisadane. Jurnal Makara Sains, 10(1), 35-40.

Simanjuntak, M. (2012). Kualitas Air Laut Ditinjau Dari Aspek Zat Hara, Oksigen Terlarut dan pH di Perairan Banggai, Sulawesi Tengggara. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 4(2), 290-303.

Simbolon, A. R. (2016). Status Pencemaran di Perairan Cilincing, Pesisir Dki Jakarta. Jurnal Pro-Life, 3(3), 167180.

Sudiarta K, Hendrawan G, Putra KS, & Dewantama MD. (2013). Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk System Pendukung Keputusan (Decision Support System) Dalam Jejaring KKP Bali. Denpasar, Indonesia: Conservation International Indonesia (CII) Bali.

Takarina, N. D., Bengen, D. G., Sanusi, H.S., & Riani, E. (2013). Geochemical Fractionation Of Copper (Cu), Lead (Pb), And Zinc (Zn) In Sediment and Their Correlations With Concentrations In Bivalve Mollusca Anadara Indica From Coastal Area of Banten Province, Indonesia. International Journal of Marine Science, 3(30), 238-243.

Tumisem & Puspawiningtiyas, E. (2011). Analisis Kadar Logam dan Cara Mudah Mengenal Udang yang Terakumulasi Logam: Studi Kasus Tentang Udang di Sungai Donan Cilacap, Jawa Tengah. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 18(2), 114-126.

Wulandari, S. Y., Yulianto, B., Santosa, G. W., &

Suwartimah, K. (2009). Kandungan Logam Berat Hg dan Cd dalam Air, Sedimen dan Kerang Darah (Anadara granossa) dengan Menggunakan Metode Analisis Pengaktifan Neutron (APN). Jurnal Ilmu Kelautan Undip, 14(3), 170 -175.

Zhang, M., Lijuan, C., Sheng, L., & Wang, Y. (2009). Distribution And Enrichment Of Heavy Metals Among Sediments, Water Body and Plants In

Hengshuihu Wetland of Northern China. Journal Ecological Engineering, 35(4), 563-369.

Curr.Trends Aq. Sci. I(1): 106-113 (2018)

Discussion and feedback