Distribusi Dan Kelimpahan Bulu Babi (Echinoidea) Di Perairan Pulau Pasir Putih, Desa Sumberkima, Buleleng, Bali

on

Current Trends in Aquatic Science II(1), 21-28 (2019)

Distribusi dan Kelimpahan Bulu Babi (Echinoidea) Di Perairan Pulau Pasir Putih, Desa Sumberkima, Buleleng, Bali

Ni Putu Emie Noviana a*, Pande Gde Sasmita Julyantoroa, Dewa Ayu Angga Pebriania a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali-Indonesia * Penulis koresponden. Tel.: +62-819-3903-1713

Alamat e-mail: putuemie@gmail.com

Diterima (received) 4 November 2018; disetujui (accepted) 9 Februari 2019

Abstract

This research was conducted in the waters of Pasir Putih Island, Sumberkima Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province. This research was conducted from February to April 2018. This study objective were to determine the distribution patterns and abundance of sea urchin, as well as water quality conditions in the waters of Pulau Pasir Putih. This research used observation and descriptive methods. There found 5 species of sea urchins from 4 families, Echinothrix calamaris and Diadema setosum from Diadematidae family, Tripneustes gratilla from Toxopneustidae family, Brissus latecarinatus from Brissidae family and Echinometra mathaei from Echinometridae family. Echinothrix calamaris has uniform distribution pattern with Id < 1, Diadema setosum has clustered distribution pattern with Id > 1, Tripneustes gratilla has clustered distribution pattern with Id > 1, Brissus latecarinatus has clustered distribution pattern with Id > 1, Echinometra mathaei has clustered distribution pattern with Id > 1. Echinothrix calamaris abundance is 2,42 ind/m2 with relative abundance is 21%, Diadema setosum abundance is 6 ind/m2 with relative abundance is 53%, Tripneustes gratilla abundance is 2,33 ind/m2 with relative abundance is 3%, Brissus latecarinatus abundance is 0,17 ind/m2 with relative abundance is 2%, and Echinometra mathaei abundance is 2,42 ind/m2 with relative abundance is 21%. Community structure of sea urchin indicates that medium diversity, unstable uniformity and low dominance. Based on the research, Diadema setosum has the highest abundance with clustered distribution pattern.

Keywords: Sea urchins; distribution; abundance; water quality; Pasir Putih Island

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di perairan Pulau Pasir Putih, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada bulan Februari hingga April 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi dan kelimpahan bulu babi, serta kondisi kualitas air di perairan Pulau Pasir Putih. Metode yang digunakan adalah metode observasi dan metode deskriptif. Pada penelitian ini ditemukan 5 jenis bulu babi dari 4 famili yaitu Echinothrix calamaris dan Diadema setosum dari famili Diadematidae, Tripneustes gratilla dari famili Toxopneustidae, Brissus latecarinatus dari famili Brissidae dan Echinometra mathaei dari famili Echinometridae. Pola distribusi bulu babi Echinothrix calamaris seragam dengan Id < 1, Diadema setosum memiliki pola sebaran mengelompok dengan Id > 1, Tripneustes gratilla memiliki pola sebaran mengelompok dengan Id > 1, Brissus latecarinatus memiliki pola sebaran mengelompok dengan Id > 1, Echinometra mathaei memiliki pola mengelompok dengan Id > 1. Kelimpahan bulu babi Echinothrix calamaris sebesar 2,42 ind/m2 dengan kelimpahan relatif 21%, Diadema setosum sebesar 6 ind/m2 dengan kelimpahan relatif 53%, Tripneustes gratilla sebesar 2,33 ind/m2 dengan kelimpahan relatif 3%, Brissus latecarinatus sebesar 0,17 ind/m2 dengan kelimpahan relatif 2%, dan Echinometra mathaei sebesar 2,42 ind/m2 dengan kelimpahan relatif 21%. Nilai struktur komunitas bulu babi di Perairan Pulau Pasir Putih menunjukkan bahwa keanekaragaman sedang, keseragaman komunitas labil, dan dominansi rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jenis Diadema setosum memiliki kelimpahan tertinggi dengan pola distribusi mengelompok.

Kata Kunci: Bulu babi; distribusi; kelimpahan; kualitas air; Pulau Pasir Putih

Pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Pantai memiliki keanekaragaman biota laut, salah satunya adalah bulu babi. Bulu babi termasuk dalam Filum Echinodermata dan kelas Echinoidea yang merupakan hewan laut berbentuk bulat dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan (Ratna, 2002).

Bulu babi merupakan hewan herbivora, karena pola makan bulu babi umumnya memakan alga yang terdapat pada terumbu karang. Bulu babi memiliki pertahanan fisik (duri) yang membuat organisme ini cocok untuk bertahan dan melindungi diri dari organisme laut. Bulu babi di beberapa tempat memiliki perbedaan dalam bentuk morfologi, perbedaan cangkang, duri dan gonad sangat dipengaruhi oleh lingkungan vegetasi dasar perairan, ketersediaan makanan, topografi perairan, salinitas, pH, dan kedalaman (Oemarjati dan Wardhana, 1990).

Bulu babi tersebar mulai dari daerah intertidal yang dangkal hingga ke laut dalam (Jeng, 1998). Bulu babi pada umumnya menghuni ekosistem terumbu karang dan padang lamun serta menyukai substrat yang agak keras terutama substrat di padang lamun yang merupakan campuran dari pasir dan pecahan karang. Bulu babi di padang lamun bisa hidup mengelompok atau hidup menyendiri, tergantung kepada jenis dan habitatnya (Aziz, 1994).

Keberadaan bulu babi pada suatu ekosistem tidak terlepas dari pengaruh faktor fisika dan kimia pada lingkungan perairan. Kelimpahan dan penyebaran bulu babi dalam perairan dipengaruhi oleh perbedaan substrat. Menurut Nystrom et al. (2000) bulu babi merupakan salah satu spesies kunci bagi komunitas terumbu karang. Hal ini dikarenakan bulu babi adalah salah satu pengendali populasi mikroalga. Bulu babi secara ekologi merupakan faktor penentu kelimpahan dan sebaran tumbuhan laut perairan dangkal. Bulu babi menjadi spesies utama yang mengontrol struktur komunitas ganggang laut di beberapa daerah pantai tropika dan subtropika (Valentine dan Heck, 1991).

Perairan Pulau Pasir Putih yang terletak di Buleleng, Bali ini kaya akan biota laut dan terumbu karang. Salah satu biota laut yang banyak terdapat di pantai ini adalah dari jenis

Echinodermata yaitu bulu babi. Penelitian tentang bulu babi di Perairan Pulau Pasir Putih belum pernah dilakukan. Sehubungan dengan masih kurangnya informasi mengenai distribusi komunitas bulu babi di Buleleng khususnya di Perairan Pulau Pasir Putih, maka penelitian mengenai distribusi komunitas bulu babi di perairan Pantai Pulau Pasir Putih tersebut perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena bulu babi merupakan salah satu biota laut yang menjadi spesies penyeimbang bagi terumbu karang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola distribusi bulu babi, kelimpahan dan struktur komunitas bulu babi, kondisi kualitas air di perairan Pulau Pasir Putih dan korelasinya dengan kelimpahan individu bulu babi.

Penelitian ini dilaksanakan di Perairan Pulau Pasir Putih, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali pada Bulan Februari-April 2018. Lokasi pengambilan data dibagi menjadi 4 stasiun. Stasiun 1 berada di sebelah utara Pulau Pasir Putih, stasiun 2 berada di sebelah timur Pulau Pasir Putih, stasiun 3 berada di sebelah selatan Pulau Pasir Putih, stasiun 4 berada di sebelah barat Pulau Pasir Putih. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Pengambilan data

-

2.2.1 . Pengambilan Data Bulu Babi dan Jenis Substrat

-

Pengambilan data dilakukan menggunakan metode observasi langsung. Pengambilan data

dilakukan dengan pemasangan transek 1×1 meter dengan jarak transek tiap titik adalah 10 meter dimulai dari tepi perairan pulau ke arah laut. Setelah itu, dilakukan pengambilan data berupa pengamatan jenis bulu babi dan menghitung jumlah individu tiap jenis bulu babi yang ada di dalam transek. Sebagai dokumentasi juga dilakukan pemotretan ditiap titik pengambilan data. Pengawetan sampel bulu babi yang akan diidentifikasi dilakukan dengan menggunakan awetan basah dengan cara membuat larutan formalin 10%. Pengamatan substrat dilakukan dengan pengamatan visual yaitu pengamatan langsung terhadap jenis substrat. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan tiap dua minggu sekali selama dua bulan.

-

2.2.2 Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran kualitas air dilakukan untuk mengetahui kondisi perairan yang dapat mempengaruhi kehidupan bulu babi. Pengukuran kualitas air dilakukan secara insitu (suhu, kecerahan, kedalaman, salinitas, pH, dan DO). Pengukuran kualitas air dilakukan pada setiap stasiun dengan tiga kali pengulangan.

-

2.3 Analisis Data

-

2.3.1 Pola Distribusi Jenis Bulu Babi

-

Penentuan pola distribusi ditentukan dengan menggunakan Indeks Sebaran Morisita (Khouw, 2009):

dimana Ki adalah kelimpahan individu (ind/m2); ni adalah jumlah tiap jenis (individu); A adalah luasan transek (m2).

Kelimpahan relatif individu bulu babi didefinisikan sebagai persentase dari jumlah suatu individu terhadap jumlah total individu yang terdapat di daerah tertentu, dihitung menggunakan rumus (Michael, 1994) yaitu:

ni

KR = — × 100%

(3)

dimana KR adalah kelimpahan relatif ; ni adalah jumlah individu jenis; N adalah jumlah total individu.

-

2.3.3 Indeks Keanekaragaman

Perhitungan keanekaragaman ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner (Odum, 1993) yaitu:

H' =

∑ Pi InP i

Pi = -N

(4)

dimana H’ adalah indeks keanekaragaman; ni adalah jumlah individu jenis; N adalah jumlah total individu.

-

2.3.4 Indeks Keseragaman

Indeks keseragaman dihitung dengan

menggunakan petunjuk Krebs (1989) yaitu:

∑x2-∑x

n (∑χ)2 - ∑χ (1)

dimana Id adalah Indeks Sebaran Morisita; n adalah jumlah titik pengambilan contoh; ∑x adalah jumlah idividu disetiap titik (xι + x2 + ...); dan ∑x2 adalah jumlah individu di setiap titik dikuadratkan (x12 + x22 +...).

-

2.3.2 Kelimpahan Individu Bulu Babi

Kelimpahan individu dihitung menggunakan rumus (Brower dan Zar, 1997) yaitu:

ni

K i =J (2)

H'

E =----

Hmax

Hmax = ln S

(5)

dimana E adalah indeks keseragaman; H’ adalah indeks keanekaragaman; S adalah jumlah spesies.

-

2.3.5 Indeks Dominansi

Indeks dominansi dihitung dengan menggunakan indeks dominansi Simpson (Magurran, 1988) yaitu:

(6)

dimana C adalah indeks dominansi; ni adalah jumlah individu jenis; N adalah jumlah total individu.

-

2.3.6 Analisis Korelasi

Analisis korelasi antara parameter kualitas air dengan kelimpahan bulu babi dihitung menggunakan analisa korelasi Pearson dengan metode komputerisasi software Past 3.1.

Penelitian ini ditemukan 5 spesies bulu babi. Jumlah keseluruhan individu bulu babi yang diperoleh pada semua stasiun penelitian adalah 136 individu. Stasiun 1 ditemukan 30 individu. Stasiun 2 ditemukan 19 individu. Stasiun 3 ditemukan 42 individu dan stasiun 4 ditemukan 45 individu.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Sebaran Morisita diketahui bahwa jenis Echinothrix calamaris di perairan Pulau Pasir Putih pola penyebarannya seragam dengan nilai Id < 1. Hal ini diduga karena jenis Echinothrix calamaris sering hidup menyendiri. Sesuai dengan pernyataan Aziz (1996) bahwa beberapa jenis bulu babi yang suka hidup menyendiri salah satunya adalah Echinothrix calamaris pada pecahan karang mati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al. (2016) menemukan bulu babi Echinothrix calamaris pada substrat pecahan karang, berpasir, dan daerah yang banyak ditumbuhi lamun. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliawan et al. (2017) dimana pola sebaran bagi species Echinothrix calamaris di Perairan Pulau Klah Kota Sabang yaitu menunjukkan indeks pola penyebaran yang seragam.

Diadema setosum di perairan Pulau Pasir Putih memiliki pola sebaran jenis yang bersifat mengelompok dimana Id > 1. Pola distribusi mengelompok diduga karena jenis substrat dan ketersediaan makanan pada semua stasiun cocok untuk bulu babi jenis ini. Hal ini didukung pernyataan Aziz (1993) bahwa bulu babi jenis Diadema setosum umumnya menghuni ekosistem terumbu karang dan padang lamun serta menyukai substrat yang agak keras. Thamrin et al. (2011) menambahkan Diadema setosum umumnya ditemui bersembunyi dicelah-celah terumbu karang dan menyukai daerah lamun. Menurut

Colin dan Arneson (1995) bahwa jenis Diadema setosum sering didapatkan hidup mengelompok diatas susbtrat yang berpasir dan ketersediaan makanan dalam jumlah banyak menyebabkan terjadinya pengumpulan bulu babi jenis ini. Menurut Sugiarto dan Supardi (1995) kehidupan mengelompok merupakan adaptasi khusus untuk melindungi diri dari serangan predator dan mempermudah terjadinya perkawinan.

Bulu babi jenis Tripneustes gratilla pada penelitian ini hanya ditemukan pada stasiun 2 dan 4. Tripneustes gratilla di Perairan Pulau Pasir Putih memiliki pola sebaran mengelompok dengan Id > 1. Hal tersebut diduga karena substrat pada stasiun 2 yaitu berpasir dan stasiun 4 yaitu pasir berlumpur dan terdapat banyak lamun sesuai untuk kehidupan bulu babi jenis ini. Hal ini didukung dengan pernyataan Aziz (1994) bahwa pada umumnya bulu babi memiliki habitat yang spesifik, seperti bulu babi jenis Tripneustes gratilla sering ditemukan di daerah berpasir atau berlumpur dan daerah yang banyak ditumbuhi lamun sebagai makanannya. Radjab (2004) juga menyatakan bahwa Tripneustes gratilla menjadikan daerah padang lamun sebagai habitat paling baik untuk perkembangan dan berlindung.

Brissus latecarinatus dalam penelitian ini hanya ditemukan pada stasiun 2 saja. Pola sebaran B. latecarinatus di Perairan Pulau Pasir Putih termasuk mengelompok dengan Id > 1. Bulu babi jenis ini hanya ditemukan pada stasiun 2 diduga karena jenis substrat pada stasiun 2 yaitu berpasir sesuai untuk kehidupan bulu babi jenis ini. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Naveen dan Chelladurai (2017) dimana Brissus latecarinatus hidup pada zona subtidal, substrat berpasir, dan karang.

Echinometra mathaei di perairan Pulau Pasir Putih memiliki pola sebaran yang mengelompok dengan nilai Id > 1. Pola sebaran yang mengelompok diduga karena bulu babi jenis ini lebih suka hidup pada daerah yang bersubstrat pasir dan menjadikan lamun sebagai makanannya. Hal ini didukung dengan pernyataan Aziz (1993) bahwa bulu babi jenis Echinometra mathaei sebagai bulu babi yang biasa memakan daun lamun.

-

3.2 Kelimpahan Bulu Babi

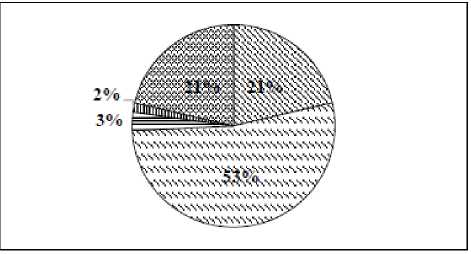

Kelimpahan tertinggi bulu babi di perairan Pulau Pasir Putih yaiu jenis Diadema setosum sebesar 6 ind/m2 dengan kelimpahan relatif sebesar 53%

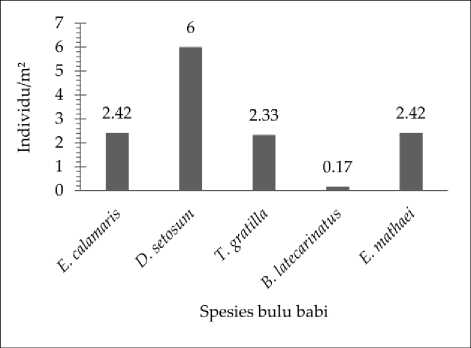

Gambar 2. Kelimpahan Total Bulu Babi

yang tergolong kedalam kategori sangat berlimpah. Tingginya kelimpahan bulu babi jenis Diadema setosum diduga karena kondisi perairan Pulau Pasir Putih yang mendukung untuk kehidupan bulu babi jenis ini. Nilai kelimpahan tinggi dari Diadema setosum juga diduga karena substrat di Perairan Pulau Pasir Putih yaitu pecahan karang, pasir, dan pasir berlumpur yang ditumbuhi lamun cocok untuk kehidupan bulu babi jenis ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yusron (2006) yaitu habitat yang disenangi oleh spesies Diadema setosum adalah karang, hal ini disebabkan karena karang sebagai tempat berlindung dan penyedia sumber makanan bagi bulu babi jenis ini. Sugiarto dan Supardi (1995) menambahkan bahwa Diadema setosum ditemukan pada rataan pasir, daerah pertumbuhan alga, pecahan karang dan karang mati.

Selain itu, Diadema setosum sangat berlimpah juga diduga karena lokasi penelitian dekat dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang menyumbang polutan di perairan. Adapun polutan yang disebabkan karena adanya KJA antara lain NH3, NO2, dan H2S (Umarudin et al. 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rumahlatu (2011) menyatakan bahwa Diadema setosum juga toleran terhadap polutan di daerah perairan, sehingga keberadaanya tergolong lebih berlimpah dibandingkan spesies lainnya.

Kelimpahan terendah bulu babi di perairan Pulau Pasir Putih yaitu jenis Brissus latecarinatus sebesar 0,17 ind/m2 dengan kelimpahan relatif sebesar 2% yang tergolong kategori kurang berlimpah. Rendahnya kelimpahan bulu babi jenis ini diduga karena spesies Brissus latecarinatus hanya mampu hidup pada substrat berpasir sehinggga hanya ditemukan pada stasiun 2 saja. Stasiun 2 pada penelitian ini memiliki susbtrat

berpasir. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda (2016) bahwa bulu babi jenis Brissus latecarinatus hidup menenggelamkan diri di dalam pasir. Nilai kelimpahan dan persentase kelimpahan bulu babi dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 3. Persentase kelimpahan bulu babi Echinothrix calamaris (S ), Diadema setosum (Q ), Tripneustes gratilla (5), Brissus latecarinatus ( [∏D ), dan Echinometra mathaei ( ss ).

Nilai indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi di Perairan Pulau Pasir Putih menunjukkan bahwa keanekaragaman sedang, keseragaman komunitas labil, dan dominansi rendah. Kategori tersebut secara umum menunjukkan bahwa komposisi bulu babi pada Perairan Pulau Pasir Putih tidak memperlihatkan adanya dominasi spesies tertentu. Menurut Odum (1993), keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh pembagian atau penyebaran individu dalam tiap jenisnya. Nilai indeks keseragaman tergolong dalam komunitas labil diduga karena penyebaran individu yang tidak merata. Menurut Dahuri (2003) nilai keseragaman akan semakin meningkat apabila semakin banyak jumlah jenis dan semakin merata penyebaran individunya. Nilai struktur komunitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Nilai struktur komunitas bulu babi

|

Nilai Struktur Komunitas | |||||

|

H’ |

Kategori |

E |

Kategori |

C |

Kategori |

|

0,89 |

Rendah |

0,61 |

Labil |

0,47 |

Rendah |

|

0,90 |

Rendah |

0,71 |

Labil |

0,35 |

Rendah |

|

0,93 |

Rendah |

0,57 |

Labil |

0,46 |

Rendah |

|

1,06 |

Sedang |

0,64 |

Labil |

0,31 |

Rendah |

|

1,16 |

Sedang |

0,72 |

Labil |

0,37 |

Rendah |

-

3.3 Kondisi Kualitas Air

Kualitas perairan di Pulau Pasir Putih menunjukkan nilai kisaran suhu yang diperoleh yaitu 30,46-30,9oC. Suhu yang diperoleh masih

termasuk baik untuk kehidupan bulu babi. Hal ini sesuai dengan Budiman et al. (2014) bahwa suhu antara 28-32oC baik untuk kehidupan bulu babi di daerah tropis.

Nilai kisaran salinitas di lokasi penelitian adalah 31,58-32,25 ppt. Nilai salinitas tersebut masih dalam ambang batas untuk kehidupan bulu babi. Darsono (1983) menyatakan bahwa bulu babi hidup pada salinitas 26-32 ppt. Aziz (1996) menambahkan bahwa Echinoidea tidak tahan terhadap salinitas rendah, dan salinitas yang rendah akan berakibat pada perubahan pigmen warna dan duri-duri akan rontok.

Derajat keasamaan (pH) dengan kisaran nilai yaitu 7,48-7,74. Zakaria (2013) menyatakan bahwa sebagian biota perairan hidup pada kisaran pH 78,5, termasuk bulu babi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pH yang diperoleh pada lokasi penelitian tersebut mampu mendukung kehidupan bulu babi.

Oksigen terlarut (DO) dengan kisaran nilai 6,157,43 ppm. Effendi (2013) berpendapat bahwa perairan yang diperuntukkan untuk kepentingan perikanan sebaiknya memiliki kadar oksigen >5 ppm. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, baku mutu oksigen terlarut untuk biota laut yaitu >5 ppm. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kisaran nilai oksigen terlarut (DO) di lokasi penelitian mendukung kehidupan bulu babi.

Tabel 2

|

Parameter kualitas air di perairan pulau pasir putih | |||||

|

Parameter |

Stasiun |

Rata-rata | |||

|

1 |

2 |

3 |

4 | ||

|

Suhu (oC) Salinitas |

30,46 |

30,9 |

30,48 |

30,58 |

30,6 |

|

(ppt) pH |

32,25 |

31,58 |

32 |

32 |

31,96 |

|

7,58 |

7,67 |

7,74 |

7,48 |

7,62 | |

|

DO (ppm) Kecerahan |

6,64 |

7,16 |

7,43 |

6,15 |

6,84 |

|

dan kedalaman |

57,8 |

42 |

74 |

75,5 |

62,32 |

Kedalaman terkait dengan penetrasi sinar matahari yang memasuki kolom perairan. Kedalaman dan kecerahan perairan menunjukkan hasil yang sama yaitu 42-75,5 cm. Beberapa jenis bulu babi cenderung memiliki sensitifitas yang sangat tinggi terhadap sinar matahari salah satunya Tripneustes gratilla. Menurut Satyawan (2014) pada siang hari jenis Tripneustes gratilla cenderung membungkus tubuh mereka dengan

daun lamun dan patahan karang bahkan cenderung bersembunyi di balik bongkahan karang untuk menghindari cahaya matahari.Hasil pengukuran kualitas air dapat dilihat pada Tabel 2.

-

3.4 Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Kelimpahan Bulu Babi

Analisis korelasi antara parameter kualitas air dengan kelimpahan bulu babi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3

Nilai Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Kelimpahan Bulu babi

|

Parameter |

Nilai Korelasi |

|

Suhu (oC) |

0,91 |

|

Salinitas (ppt) |

-0,77 |

|

pH |

0,97 |

|

DO (ppm) |

0,83 |

|

Kecerahan dan kedalaman |

0,75 |

Nilai korelasi antara suhu dengan kelimpahan bulu babi sebesar 0,91, artinya antara suhu dengan kelimpahan bulu babi berkorelasi linier positif sangat kuat. Suhu berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme organisme akuatik yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kehidupan biota. Bulu babi tidak memiliki adaptasi khusus terhadap peningkatan suhu diatas ambang batas maksimum yaitu 36-40oC (Suryanti dan Ruswahyuni, 2014). Selain itu, suhu dingin dibawah ambang batas maksimum dapat mengakibatkan kematian massal biota laut. Oleh karena itu suhu di dalam perairan sejalan dengan kelimpahan bulu babi.

Nilai korelasi antara salinitas dengan kelimpahan bulu babi sebesar -0,77 artinya antara salinitas dan kelimpahan bulu babi berkorelasi linier negatif kuat. Semakin tinggi salinitas maka oksigen terlarut didalam perairan semakin turun. Apabila oksigen terlarut didalam perairan semakin sedikit maka dapat menyebabkan stress pada biota laut hingga kematian (Hendriyanto et al. 2009). Sehingga salinitas yang tinggi di perairan dapat menyebabkan kelimpahan bulu babi semakin berkurang.

Nilai korelasi antara pH dengan kelimpahan bulu babi sebesar 0,97 artinya antara pH dengan kelimpahan bulu babi berkorelasi linier positif sangat kuat. Erni (2009) menyatakan bahwa kondisi perairan yang sangat basa akan

membahayakan organisme karena akan mengganggu metabolisme dan respirasi. pH yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan konsentrasi amoniak di perairan meningkat yang dapat bersifat toksik bagi biota akuatik (Effendi, 2003).

Nilai korelasi antara oksigen terlarut (DO) dengan kelimpahan bulu babi sebesar 0,83 artinya antara DO dengan kelimpahan bulu babi berkorelasi linier positif sangat kuat. Oksigen terlarut di perairan digunakan untuk metabolisme oleh organisme akuatik. Ketersediaan oksigen terlarut di perairan sangat dibutuhkan oleh biota. Maka dari itu oksigen terlarut sejalan dengan kelimpahan bulu babi.

Nilai korelasi antara kecerahan dan kedalaman dengan kelimpahan bulu babi sebesar 0,75 artinya antara kecerahan dan kedalaman dengan kelimpahan bulu babi berkorelasi linier positif kuat. Kecerahan sangat berhubungan dengan penetrasi cahaya. Romimohtarto dan Juwana (2009) menyatakan bahwa cahaya mempunyai pengaruh besar namun secara tidak langsung, yakni sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis tumbuhan yang menjadi makanan bulu babi.

Terdapat dua jenis pola sebaran bulu babi di perairan Pulau Pasir Putih yaitu pola sebaran seragam yang berarti bahwa individu bulu babi terdapat dalam setiap tempat tertentu dalam komunitas, dan pola sebaran mengelompok yang berarti bahwa individu bulu babi selalu ada dalam kelompok dan sangat jarang terlihat sendiri secara terpisah. Kelimpahan bulu babi tertinggi yaitu jenis Diadema setosum, sedangkan kelimpahan bulu babi terendah yaitu jenis Brissus latecarinatus. Nilai struktur komunitas bulu babi di perairan Pulau Pasir Putih mengindikasikan bahwa spesies yang ditemukan sedikit, pola penyebaran yang tidak merata, dan tidak ada spesies yang mendominansi. Kondisi kualitas air di perairan Pulau Pasir Putih masih sesuai dengan baku mutu kualitas perairan sehingga masih tergolong optimal dan mampu mendukung kehidupan bulu babi. Uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif sangat kuat antara parameter kualitas air (suhu, pH, DO) dengan kelimpahan individu bulu babi, dan korelasi negatif kuat antara salinitas dengan kelimpahan individu bulu babi.

Daftar Pustaka

Agustia. (2016). Mikrohabitat Bulu Babi (Echinoidea) Pada Wilayah Intertidal Pulau Kapota Kawasan Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara. Kendari, Indonesia: Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Halu Oleo.

Aziz, A. (1993). Beberapa catatan tentang perikanan bulu babi. Oseana, 18(2), 65-67.

Aziz, A. (1994). Tingkah Laku Bulu Babi di Padang Lamun. Oseana, 19(4), 35-43

Aziz, A. (1996). Habitat dan Zonasi Fauna Ekhinodermata Di Ekosistem Terumbu Karang. Oseana, 21(2), 33-43.

Brower, J. E, & Zar, J. H. (1977). Fish and Laboratory Methods for General Ecology. USA: Brown Co Publisher.

Budiman, C. C., Katili, D. Y., Langoy, M. L. D., & Maabat, P. V. (2014). Keanekaragaman Echinodermata di pantai Basaan Satu Kecamatan Ratatotok Sulawesi Utara. Jurnal Mipa Unsrat, 3(2), 97-101.

Colin, P. L., & Arneson, C. (1995). Tropical pacific

invertebrates. USA: The Coral Reef Research Foundation.

Dahuri, R. (2003). Keanekaragaman hayati laut. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Darsono, P., (1983). Beberapa Aspek Biologi Bulu Babi

Diadema setosum (Leske) di Terumbu Karang Pulau Pari-Pulau-Pulau Seribu. Tesis. Jakarta,

Indonesia: Universitas Nasional Jakarta.

Effendi, H., (2003). Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan.

Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.

Erni, L. H. (2009). Studi keanekaragaman Echinodermata di kawasan perairan Pulau Rubiah Naggroe Aceh Darussalam. Skripsi. Medan, Indonesia:

Departemen Biologi, Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.

Hendriyanto, O., E. Mulyadi., & Fitriani, N. (2009). Konservasi hutan mangrove sebagai ekowisata. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 1, 51-58

Huda, M.A.I. (2016). Keanekaragaman Jenis Echinoidea di Zona Intertidal Pantai Jeding Taman Nasional Baluran. Skripsi. Jember, Indonesia: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember.

Jeng, M.S. (1998). Shallow-water Echinoderms of Taiping Island in the South China Sea. Zoological Studies, 37(2), 137-153

Juliawan., Irma, D., & Nurfadillah. (2017). Kelimpahan dan pola sebaran bulu babi di perairan pulau klah kota sabang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsiyah, 2, 541-546

Khouw, A.S. (2009). Metode dan Analisa Kuantitatif Dalam Bioekologi Laut. Jakarta, Indonesia: Pusat

Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan.

Krebs, C. J. (1989). Ecological Metodology. Columbia: University of British.

Lubis, S. A., Arief, A. P., & Rofiza, Y. (2016). Spesies bulu babi (echinoidea) di perairan Pulau Panjang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung. Jurnal Mahasiswa Prodi Biologi UPP, 16.

Magurran, A. E. (1988). Ecological Diversity and its Measurement. New Jersey, USA: Princeton University Press.

Michael, P. (1994). Metoda Ekologi untuk Penyelidikan Lapangan dan Laboratorium. Jakarta, Indonesia: UI Press.

Naveen, K. N., & Chelladurai, R. (2017). New record of an irregular sea urchin, Brissus latecarinatus (Leske, 1778) (Echinoidea Brissidae) from the Andaman Islands. Biodiversity Journal, 8(1), 15– 18.

Nystrom, M., Folke, C., & Moberg, F. (2000). Coral reef disturbance and resilience in a human-dominated environment. Trends in Ecology and Evolution, 15(10), 413-417.

Odum, E. P. (1993). Dasar-dasar Ekologi. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Oemarjati, B. S., & Wardhana, W. (1990). Taksonomi

Avertebrata Pengantar Praktikum Laboratorium. Jakarta, Indonesia: UI Press.

Radjab, A. W. (2004). Sebaran dan kepadatan bulu babi di perairan Kepulauan Padaido, Biak Irian Jaya. Dalam: Setyawan, W.B., Y. Witasari, Z. Arifin, O.S.R. Ongkosongo, S. Birowo. Pros. Sem. Laut Nasional III, Jakarta.

Ratna, F. D. (2002). Pengaruh penambahan gula dan lama fermentasi terhadap mutu pasta fermentasi gonad bulu babi Diadema setosum dengan Lactobacillus plantarum sebagai kultur starter. Skripsi. Bogor, Indonesia: Departemen Teknologi Hasil

Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Romimohtarto, K., & Juwana, K. (2009). Biologi Laut. Jakarta, Indonesia: Djambatan.

Rumahlatu D. (2011). Konsentrasi Logam Berat Kadmium Pada Air, Sedimen dan Deadema setosum (Echinodermata, Echinoidea) di Perairan Pulau Ambon. Skripsi. Ambon, Indonesia: Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Pattimura.

Satyawan, N.M. (2014). Dinamika populasi bulu babi (Tripneustes gratilla linnaeus 1758) di perairan pantai semerang, lombok timur. Tesis. Bogor, Indonesia: Sekolah Pasca Srajana, Institut

Pertanian Bogor.

Sugiarto, H., & Supardi (1995). Beberapa catatan tentang bulu babi marga Diadema. Oseana, 20(4), 35.

Suryanti., & Ruswahyuni. (2014). Perbedaan kelimpahan bulu babi (Echinoidea) pada ekosistem karang dan lamun di Pancuran Belakang, Karimunjawa Jepara. Indonesian Journal of Fisheries and Technology, 10(1), 62-67.

Thamrin, Y. J., Setiawan., & Siregar, S. H. (2011). Analisis Bulu Babi (Diadema setosum) Pada Kondisi Terumbu Karang Berbeda di Desa Mapur Kepulauan Riau. Jurnal lmu lingkungan, 1, 45-49.

Valentine, J. F., & Heck, K. L. (1991). The Role of Sea Urchin Grazing in Regulating Subtropical Seagrass Meadows: Evidence From Field

Manipulations In Northern Gulf of Mexico. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 154(2), 215-230.

Yusron, E. (2006). Biodiversitas ekhinodermata di perairan Pantai Takofi, Pulau Moti – Maluku Utara. Makara Sains, 10(1), 41–46.

Zakaria, I. J. (2013). Komunitas Bulu Babi (Echinoidea) di Pulau Cingkuak, Pulau Sikuai dan Pulau Setan Sumatera Barat. Skripsi. Padang, Indonesia: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengathuan Alam, Universitas Andalas.

Curr.Trends Aq. Sci. II(1): 21-28 (2019)

Discussion and feedback