Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Bagian Barat Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

on

Current Trends in Aquatic Science II(1), 37-45 (2019)

Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Bagian Barat Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

Gagah Gumelar Wicaksonoa*, I Wayan Restua, Ni Made Ernawatia

a Gagah Gumelar Wicaksono (Mnajemen Sumberdaya Perairani, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayna) Bukit Jimbaran, Bali.

* Penulis koresponden. Tel.: +6289650753138

Alamat e-mail: gumeargagah@yahoo.com

Diterima (received) 11 November 2018; disetujui (accepted) 16 Februari 2019

Abstract

This research was conducted on January 2018 in Pasir Putih Island Sumberkima Village, Buleleng District, Province of Bali. This study aimed to analyze the condition of coral reefs and observe the condition of coral reefs based on coral cover percentage and the index value of diversity. The method used was survey method by using line Interceptt Transect (LIT) consisting of 2 stations. Where each station at depth of 3 meters and 7 meters. Coral reef type in Pasir Putih Island has a type of edge reefs. The forms of coral growth found in the research area were Acropora Branching (ACB), Acropora Encrusting (ACE), Acropora Submassive (ACS), Acropora Digitate (ACD), Acropora Tabulate (ACT), Coral Branching (CB), Coral Massive (CM), Coral Encrusting (CME), Coral Submassive (CS), Coral Foliose (CF), Coral Meliopora (CME), Coral Heliopora (CHL) and Coral Mushroom (CMR). The condition of coral reefs on Pasir Putih Island at station 1 depth of 3 meter was good with percentage cover of 72.85%, and at depth 7 meter amounting to 26.29% (medium). Percentage of coral cover at station 2 depth of 3 meter was 47.52% and at depth 7 meter was of 53.39% which categorized as medium cover.

Keywords: Coral; lifeform; cover percentage; Pasir Putih Island

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 di Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis kondisi terumbu karang berdasarkan persentase tutupan dan nilai indeks keanekaragaman. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan transek garis menyinggung (LIT). Lokasi pengamatan terdiri dari 2 stasiun. Pengamatan di masing-masing stasiun dilakukan pada kedalaman 3 meter dan 7 meter. Tipe terumbu karang yang ada di Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bentuk pertumbuhan terumbu karang yang dijumpai pada daerah penelitian adalah Acropora Branching (ACB), Acropora Encrusting (ACE), Acropora Submassive (ACS), Acropora Digitate (ACD), Acropora Tabulate (ACT), Coral Branching (CB), Coral Massive (CM), Coral Encrusting (CME), Coral Submassive (CS), Coral Foliose (CF), Coral Meliopora (CME), Coral Heliopora (CHL) dan Coral Mushroom (CMR). Kondisi terumbu karang di Pulau Pasir Putih tergolong dalam kategori sedang hingga baik. Persentase tutupan karang pada staiun 1 di kedalaman 3 m sebesar 72.84% (baik), dan di kedalaman 7 m sebesar 26.29% (sedang). Pada staiun 2 di kedalaman 3 meter memiliki nilai persentase tutupan karang sebesar 47.52% dan di kedalaman 7 meter sebesar 53.39% yang sama-sama dikategorikan tutupan karang sedang

Kata Kunci: Karang; jenis pertumbuhan; persentase tutupan; Pulau Pasir Putih

Perairan laut merupakan habitat dari terumbu karang yang mendukung berlangsungnya ekosistem perairan karang. Terumbu karang memiliki produktifitas serta keragaman jenis yang tinggi. Secara ekologi terumbu karang berfungsi

sebagai feeding ground (daerah pakan), spawning ground (berkembang biak), nursery ground (asuhan), dan shelter (tempat berlindung) bagi berbagai jenis ikan (Sentosa, 1998).

Menurut (Rapid Assessment Program-RAP) yang dilakukan Conservation International (CI) 2012, kondisi keseluruhan karang di Bali menunjukkan

tingkat kerusakan yang relatif rendah. Kondisi terumbu karang akan semakin menurun apabila tidak dilakukan penanganan untuk pemulihan kondisi tersebut. Terumbu karang yang telah rusak memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali seperti kondisi semula (Dhahiyat et al., 2013). Sebagai ekosistem yang sangat produktif pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkesinambungan sangatlah penting artinya. Usaha konservasi terumbu karang membutuhkan suatu pengetahuan tentang pertumbuhan karang, khususnya bentuk pertumbuhannya (Buddemeir dan Kinzie, 1976).

Mengingat fungsi terumbu karang yang sangat penting di perairan dan semakin menurunnya kondisi terumbu karang yang ada maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui persentase tutupan dan bentuk pertumbuhan karang hidup serta hubungan faktor fisik kimia perairan terhadap persentase tutupan karang.

Pelaksanaan Penelitian ini akan dilaksanakan di Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada bulan Januari 2018. Pada kordinat 8o07’13.6”S 114o36’06.5”E dan kordinat 8o07’09.1”S 114o36’07.9”E. Pulau Pasir Putih merupakan pulau baru yang muncul secara alami di utara pesisir Desa Sumberkima yang belum terdaftar secara administratif di Pemerintahan Daerah.

2.2 Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Scuba Set, Garmin GPS, Roll Meter, Kertas Wetnotes, Kamera Underwater, Alat Tulis, Laptop, Buku Identifikasi Karang (Coral Finder), Thermometer, Refraktometer, pH meter, DO meter, Turbidity Meter).

-

2.3 Metode Line Intercept Transect (LIT)

Penentuan lokasi stasiun dilakukan dengan hasil yang didapat pada observasi awal dengan mengetahui lokasi penelitian secara luas titik-titik keberadaan terumbu karang. Pada survei pendahuluan ditetapkan pengambilan sampel menggunakan teknik LIT (Line Intercept Transect) dengan menentukan 2 stasiun di bagian barat dari Pulau Pasir Putih dan setiap stasiun dilakukan pengambilan 2 titik yang memiliki kedalaman yang berbeda dengan 2 kali pengulangan pada karang yang berbeda.

Panjang garis transek 50 m yang ditarik sejajar atau secara horizontal pada hamparan terumbu karang di titik pengamatan pada stasiun yang sudah ditentukan. Penyelaman dilakukan oleh 2 orang penyelam yang bertugas untuk mengamati, mencatat objek penelitian, mendokumentasikan kegiatan pengambilan data dan membentangkan roll meter. Obyek yang diamati adalah setiap bentuk pertumbuhan karang yang dilewati oleh garis Transek. Obyek tersebut adalah karang keras (hard coral), karang lunak (soft coral), karang mati (death coral), fauna lain (others). Penyelam bergerak sepanjang garis transek dan mencatat jenis pertumbuhan ke data sheet. Jenis karang yang tidak dikethui identitasnya di foto untuk di identifikasi lebih lanjut

-

2.4 Persentase Tutupan

Pengukuran Setiap koloni yang melewati garis transek di catat ukuran dalam besaran sentimeter. Pada penelitian ini satu koloni dianggap satu individu. Jika satu koloni dari jenis yang sama dipisahkan oleh satu atau beberapa bagian yang mati maka tiap bagian yang hidup dianggap sebagai satu individu tersendiri. Jika dua koloni atau lebih tumbuh di atas koloni yang lain, maka masing-masing koloni tetap dihitung sebagai koloni terpisah. Panjang koloni yang tumpang tindih dicatat untuk digunakan sebagai analisa kelimpahan jenis (English et al., 1994).

Analisis data meliputi perhitungan penutupan karang. Perhitungan penutupan karang diketahui dengan persamaan berikut menurut English et al., (1994).

Persentase tutupan = (Panjang kategori tutupan (cm) / Panjang transek) × 100% (1)

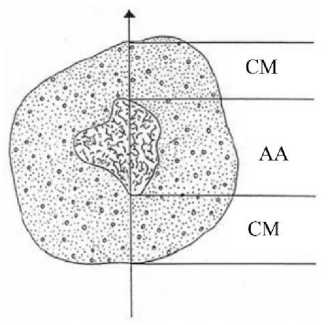

Gambar 2. Koloni Karang Masif berukuran besar dianggap dua data

Kategori tutupan karang dan bentuk pertumbuhan terumbu karang menurut Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang pada Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Paragraf Frekuensi Relatif, Kerapatan Relatif, Dominansi Relatif dan Nilai Indek Penting Jenis Tumbuhan Mangrove Tingkat Pohon

|

No. |

Kategori |

Tutupan Karang (%) |

|

1. |

Baik Sekali |

75 – 100 |

|

2. |

Baik |

50 – 74.9 |

|

3. |

Sedang |

25 – 49.9 |

-

2.5 Kualitas Air

Pengukuran kualitas fisik-kimia air dilakukan pada lokasi penelitian untuk mengetahui parameter kualitas air yang ada di lokasi penelitian. Parameter kualitas fisik-kimia air yang diukur adalah oksigen terlarut (DO), salinitas, derajat keasaman (pH), suhu, kecepatan arus dan kecerahan perairan

-

3. Hasil dan Pembahasan

-

3.1 Persentase Tutupan, Komponen Biotik dan Abiotik pada Ekosistem Terumbu Karang

-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing komponen tutupan komponen biotik dan komponen abiotik di lokasi penilitan memiliki kategori kondisi beragam. Suatu ekosistem terumbu karang akan semakin bagus kondisinya apabila persentase penutupan karang hidup pada ekosistem tersebut lebih besar daripada persentase tutupan abiotiknya. Data yang didapatkan dari penelitian ini berupa data komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi persentase tutupan karang, alga, sponge, bintang laut, bulu babi, halimeda. Sedangkan komponen abiotik yaitu pasir, karang mati, batu, dan pecahan karang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan persentase tutupan karang di Pulau Pasir Putih di Desa Sumberkima seperti terlihat pada Tabel 2.

Persentase komponen biotik tertinggi adalah karang hidup dengan nilai 72.84% di staisun 1 pada kedalaman 3 m dan nilai persentase terendah adalah Halimeda yang hanya ditemukan di stasiun 2 pada kedalaman 7 m dengan nilai 0.16%. Persentase komponen abiotik tertinggi adalah pasir dengan nilai 72.84% di stasiun 1 pada kedalaman 7 m dan nilai persentase terendah adalah karang mati dengan nilai 0.29% di stasiun 2 pada kedalaman 7 m.

Persentase tutupan karang di stasiun ini rendah diduga karena dekat dengan kegiatan perikanan (keramba jaring apung). Kegiatan terebut diduga dapat menyebabkan penurunan kecerahan perairan dan peningkatan kekeruhan karena adanya sisa-sisa pakan yang terurai diperairan. Menurut Burke et al. (2002) bahwa sedimen dalam kolom air laut dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan karang, atau bahkan menyebabkan kematian karang. Keadaan ini mendorong pertumbuhan alga lain yang tidak saja memanfaatkan energi matahari tetapi juga menghambat kolonisasi larva karang dengan cara menumbuhi substrat yang merupakan tempat penempelan larva karang.

Kondisi karang yang kurang baik juga diindikasihkan oleh adanya banyak bulu babi di kedalaman tersebut. Thamrin et al. (2011) menyatakan bahwa kepadatan bulu babi berbanding terbalik dengan kondisi terumbu karang, dimana pada daerah kondisi terumbu karang rendah maka kepadatan bulu babi tinggi. Pasir sebagai salah satu faktor lain rendahnya tutupan karang dilokasi ini, karena pasir mudah

Tabel 2

Persentase tutupan karang di Pulau Pasir Putih di Desa Sumberkima

Persentase Tutupan Komponen Biotik dan Abiotik (%)

|

No |

Komponen |

Stasiun I |

Stasiun II | ||

|

Kedalaman 3m |

Kedalaman 7m |

Kedalaman 3m |

Kedalaman 7m | ||

|

1 |

Biotik | ||||

|

Karang |

72.84 |

26.29 |

47.52 |

53.39 | |

|

Alga |

4.38 |

1.76 |

11.51 |

3.61 | |

|

Sponge |

- |

- |

0.17 |

0.52 | |

|

Bintang Laut |

- |

0.18 |

0.48 |

- | |

|

Bulu Babi |

3.84 |

0.66 |

- | ||

|

Halimeda (HA) |

- |

- |

- |

0.16 | |

|

2 |

Abiotik | ||||

|

Sand |

22.78 |

45.21 |

20.92 |

33.12 | |

|

Death Coral |

- |

1.27 |

9.02 |

0.29 | |

|

Rock |

- |

4.03 |

- |

2.05 | |

|

Rubble |

- |

17.42 |

9.72 |

6.86 | |

|

Jumlah |

100 |

100 |

100 |

100 | |

diaduk oleh arus yang menjadikan substrat ini tidak cocok sebagai tempat melekatnya anakan karang. Edward dan Gomez (2008) menyatakan bahwa jaringan karang akan mendeteksi substrat yang bersih untuk tumbuh, yakni substrat yang tidak ditumbuhi oleh algae dan tidak ditutupi oleh sedimen yang tebal.

Komponen biotik karang hidup yang paling banyak ditemukan pada stasiun 2 di kedalaman 3 m sebesar 47.52%. Sedangkan komponen abiotik yang paling banyak ditemukan adalah pasir (sand) sebesar 20.92% (Tabel2). Kondisi karang di lokasi ini tergolong dalam kategori sedang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa persentase tutupan karang dengan nilai sebesar 25-49.9% tergolong kedalam kriteria sedang. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan staiun 1 di kedalaman 3 m. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya aktifitas kegiatan nelayan yaitu penangkapan ikan hias. Selain itu pergerakan massa air juga besar dikarenakan lokasi pulau ini lansung menghadap laut lepas. Besarnya arus selain dapat membersihkan polip karang dari kotoran yang menempel, arus dapat mempersulit larva karang menempel pada substrat. Menurut Nybakken (1988) arus sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang karena berkaitan dengan ketersediaan makanan jasad renik, oksigen

maupun terhindarnya karang dari timbunan endapan, namun arus yang terlalu besar juga bisa mematahkan terumbu karang.

Kondisi karang yang kurang baik juga diindikasihkan oleh adanya banyak bulu babi di kedalaman tersebut. Thamrin et al. (2011) menyatakan bahwa kepadatan bulu babi berbanding terbalik dengan kondisi terumbu karang, dimana pada daerah kondisi terumbu karang rendah maka kepadatan bulu babi tinggi. Pasir sebagai salah satu faktor lain rendahnya tutupan karang dilokasi ini, karena pasir mudah diaduk oleh arus yang menjadikan substrat ini tidak cocok sebagai tempat melekatnya anakan karang. Edward dan Gomez (2008) menyatakan bahwa jaringan karang akan mendeteksi substrat yang bersih untuk tumbuh, yakni substrat yang tidak ditumbuhi oleh algae dan tidak ditutupi oleh sedimen yang tebal.

Komponen biotik karang hidup yang paling banyak ditemukan pada stasiun 2 di kedalaman 3 m sebesar 47.52%. Sedangkan komponen abiotik yang paling banyak ditemukan adalah pasir (sand) sebesar 20.92% (Tabel2). Kondisi karang di lokasi ini tergolong dalam kategori sedang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa persentase tutupan karang dengan nilai sebesar 25-49.9% tergolong

kedalam kriteria sedang. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan staiun 1 di kedalaman 3 m. Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya aktifitas kegiatan nelayan yaitu penangkapan ikan hias. Selain itu pergerakan massa air juga besar dikarenakan lokasi pulau ini lansung menghadap laut lepas. Besarnya arus selain dapat membersihkan polip karang dari kotoran yang menempel, arus dapat mempersulit larva karang menempel pada substrat. Menurut Nybakken (1988) arus sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan terumbu karang karena berkaitan dengan ketersediaan makanan jasad renik, oksigen maupun terhindarnya karang dari timbunan endapan, namun arus yang terlalu besar juga bisa mematahkan terumbu karang.

Komponen biotik karang hidup yang paling banyak ditemukan pada stasiun 2 di kedalaman 7 m sebesar 53.39%. Sedangkan komponen abiotik yang paling banyak ditemukan adalah pasir (sand) sebesar 33.12 (Tabel 2). Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa persentase tutupan karang dengan nilai sebesar 50-74.9% tergolong kedalam kriteria baik. Meski stasiun ini memiliki nilai yang baik, nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan stasiun 1 kedalaman 3 m.

Hal ini dapat disebabkan kurangnya pembersihan endapan pasir ataupun sampah oleh gelombang pada kedalaman 7 m di stasiun 2. Seperti yang dikemukakan oleh Nybakken (1992) bahwa gelombang berfungsi menghalangi pengendapan pada koloni. Meskipun berada pada daerah terlindung perairan Pasir Putih sesekali diterpa gelombang.

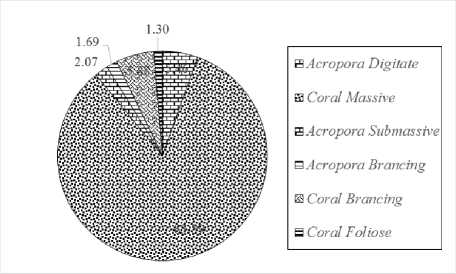

Gambar 3. Grafik Persentase Tutupan Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 1 Kedalaman 3 m

-

3.2 Persentase Tutupan Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan

-

3.2.1 Persentase Tutupan Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 1 Kedalaman 3 m.

-

Berdasarkan analisis data pada stasiun 1 di kedalaman 3 m didapatkan persen tutupan karang hidup yang didominasi oleh karang Non-Acropora yaitu Coral Massive (CM) sebesar 83.59%, Coral Foliose (CF) sebesar 1.30 % dan Coral Brancing (CB) sebesar 5.88%. sedangkan dari karang Acropora terdiri dari Acropora Digitate (ACD)sebesar 5.46%, Acropora submassive (ACS) sebesar 2.07%, Acropora Branching (ACB) seebsar 1.69%.

-

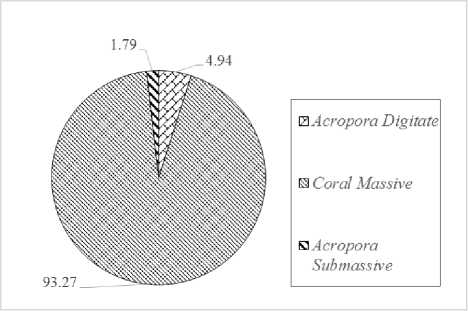

3.2.2 Persentase Tutupan Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 1 Kedalaman 7 m.

Persentase jenis karang pada stasiun 1 di kedalaman 7 m, didapatkan persen tutupan karang hidup yang didominasi oleh non-acropora yaitu Coral massive (CM) sebesar 93.27% dan bentuk pertumbuhan dari Acropora, yakni Acropora Digitate (ACD) sebesar 4.94%, Acropora Submassive (ACS) sebesar 1.79%.

Gambar 4. Grafik Persentase Tutupan Karang

Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 1

Kedalaman 7 m

-

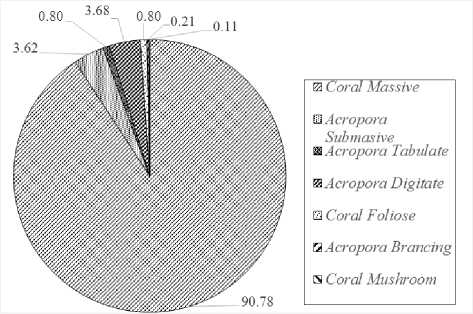

3.2.3 Persentase Tutupan Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 2 Kedalaman 3 m.

Hasil analisis data di stasiun 2 diletakkan pada kedalaman 3 m, didapatkan persen tutupan karang hidup yang didominasi oleh Non-Acropora yaitu Coral Massive (CM) sebesar 90.78%, Coral Foliose (CF) sebesar 0.80%, Coral Mushroom (CMS) sebesar 0.11 % dan karang Acropora terdiri dari Acropora Digitate (ACD) sebesar 3.68%, Acropora Submassive (ACS) sebesar 3.62%, Acropora Tabulate (ACT) sebesar 0.80%, Acroposa Brancing (ACB) 0.21%.

Gambar 5. Grafik Persentase Tutupan Karang

Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 2

Kedalaman 3 m

-

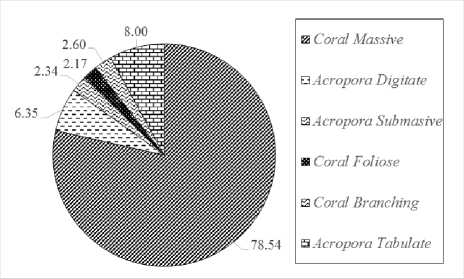

3.2.4 Persentase Tutupan Karang Berdasarkan

Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 2 Kedalaman 7 m.

Berdasarkan pengamatan pada stasiun 2 di kedalaman 7 m, didapatkan persen tutupan karang hidup yang didominasi oleh Non-Acropora yaitu Coral massive (CM) sebesar 78.54%, Coral Foliose (CF) sebesar 2.17% dan karang Acropora, terdiri dari Acropora Digitate (ACD) sebesar 6.35%, Acropora Submassive (ACS) sebesar 2.34%, dan Acropora Tabulate (ATC) sebesar 8%.

Gambar 6. Grafik Persentase Tutupan Karang

Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 2

Kedalaman 7 m

-

3.3 Persentase Tutupan dan Indeks Keanekaragaman Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 1

Jenis pertumbuhan karang pada stasiun 1 di kedalaman 3 m lebih beragam daripada di kedalamn 7 m. Hal tersebut diduga karena pengaruh faktor cahaya. Intensitas cahaya pada kedalaman 3 m lebih tinggi daripada kedalaman 7m. Kehadiran jenis karang batu di suatu lokasi tergantung pada kondisi perairan setempat seperti

cahaya matahari, salinitas, temperatur, pergerakan arus, substrat dan kecerahan air menururt (Wells, 1956).

Jenis pertumbuhan karang yang paling banyak ditemukan pada stasiun 1 baik pada kedalaman 3 m maupun pada kedalaman 7 m adalah Coral Massive (CM) dengan persentase masing-masing 83.59% dan 93.27%. Tingginya persentase karang batu (massive) pada stasiun ini diduga pada stasiun terebut memiliki gelombang kuat pada rataan terumbu hingga ke tubir. Selain itu faktor lain pada stasiun ini memiliki subtrat yang keras, berpasir dan tidak berlumpur yang diduga larva karang batu dapat dengan mudah menempel dan berkembang pada substrat. Selain jenis pertumbuhan Coral Massive pada titik ini juga di tumbuhi oleh jenis braching pada kedalaman 3 m. Karang batu dapat mendominasi perairan ini karena titik transek pada pengambilan memiliki gelombang kuat dan berada pada rataan terumbu hingga ke tubir. Menurut Siringoringo et al (2012) Karang batu dapat hidup berupa kelompok kecil (patches) yang dijumpai mulai dari rataan terumbu hingga ke tubir dengan gelombang yang keras.

Selain Coral Massive (CM) ditemukan juga Coral Foliose (CF), Coral Brancing (CB), Acropora Digitate (ACD), Acropora Submassive (ACS), dan Acropora Branching (ACB). Namun karang branching hanya dapat dijumpai pada kedalaman 3 m dalam jumlah sedikit. Hal ini diduga karena karang braching kurang mampu beradaptasi pada perairan yang memiliki gelombang yang kuat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Suryanti et al (2011), bahwa terumbu karang yang hidup di daerah terlindung dari gelombang memiliki bentuk pertumbuhan bercabang.

Berdasarkan indeks keragaman Shannon Wiener (H’), pada setiap stasiun memiliki tingkat keragaman berbeda. Nilai indeks keanekaragaman pada stasiun 1 memiliki nilai sebesar 0.71 dengan kategori rendah. Menurut Shannon Wiener (H’) indeks keanekaragaman dengan nilai 0.71 dapat menggambarkan bahwa perairan tersebut memiliki keanekaragaman yang kecil penyebaran jumlah individu tiap jenis yang kecil, kestabilan komunitas rendah dan tekanan ekologi tinggi. Hal ini diduga lokasi terebut berada dekat dengan aktifitas kegiatan nelayan yaitu keramba jaring apung (KJA). Kegiatan KJA diduga dapat memberikan tekanan ekologi pada perairan

sehingga dapat berdampak pada terumbu karang. Tekanan ekologi tersebut ntara lain meningkatkan kekeruhan dan menurunkan intensitas cahaya.

-

3.4 Persentase Tutupan dan Indeks Keanekaragaman Karang Berdasarkan Jenis Pertumbuhan pada Stasiun 2

Jenis pertumbuhan karang pada stasiun 1 di kedalaman 3 m dan kedalamn 7 m keragaman yang hampir sama. Hal tersebut diduga karena pengaruh faktor cahaya. Intensitas cahaya pada kedalaman 3 m dan kedalaman 7 m hampir sama. Menurut Yentsch et al. (2002) berkurangnya tingkat kecerahan perairan akan berpengaruh banyak terhadap persentase tutupan karang. Pada keadaan normal, zooxanthella mampu

berfotosintesis dengan baik sehingga

menghasilkan pertumbuhan yang optimal.

Jenis pertumbuhan karang yang paling banyak ditemukan pada stasiun 2 baik pada kedalaman 3 m maupun pada kedalaman 7 m adalah Coral Massive (CM) dengan persentase masing-masing 90.78% dan 78.54%. Tingginya persentase karang batu (massive) pada stasiun ini diduga pada stasiun terebut juvenil di wilayah sekitar lokasi penelitian di Pulau Pair Putih Desa Sumberkima yang terbawa gelombang dan arus dapat tumbuh di lokasi ekosistem terumbu karang Pulau Pasir Putih, seperti Pulau Menjangan dan Pemuteran. Hal ini dikemukakan juga oleh Januardi et al. (2016)

bahwa bentuk pertumbuhan karang di Pulau Menjangan yang mendominasi pada stasiun ini massive yaitu jenis Porites sp. Selain itu gelombang memiliki peran dalam menseleksi pertumbuhan jenis karang pda perairan. Hasil penelitian Tuti et al. (2010) menunjukkan bahwa terdapat

keterkaitan antara tingkat kekeruhan dengan persentase tutupan karang di Kepulauan Seribu yang didominasi oleh karng non-acropora.

Banyaknya partikel dalam suatu perairan mengindikasikan tingkat kekeruhan. Dalam hal ini akan mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke dalam air. Kondisi perairan yang keruh menyebabkan tidak semua karang dapat tumbuh dengan baik. Hanya jenis-jenis karang batu yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang mampu bertahan hidup.

Selain Coral Massive (CM) ditemukan juga Coral Foliose (CF), Coral Brancing (CB), Coral Mushroom (CMS), Acropora Digitate (ACD), Acropora Submassive (ACS), Acropora Tabulate (ACT), dan Acropora Branching (ACB) pada kedalaman 3 m

dan kedalaman 7m. berdasarkan hasil pengamatan bahwa kedua kedalaman tersebut memiliki jenis pertumbuhan yang hmpir sama, hanya pada kedalaman 3 m terdapat jenis pertumbuhan Coral Mushroom. Hal ini didukung oleh Suryanti et al (2011) bahwa kedalaman tidak berpengaruh terhadap morfologi dan jenis pertumbuhan karang dan hanya mendominasinya saja yang berbeda.

Keanekaragaman pada Stasiun 2 memiliki nilai 0.878. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi keanekaragaman di stasiun 1. Kecilnya nilai keanekaragaman dapat mengindikasikan bahwa tekanan ekologi di perairan ini cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh lokasi penelitian pada stasiun 2 berada di luar pulau yang berbatasan langsung dengan laut lepas yang memiliki arus kencang dan gelombang cukup besar. Keberadaan arus dan gelombang di perairan sangat penting untuk kelangsungan hidup terumbu karang. Arus atau gelombang penting untuk transportasi zat hara, larva, bahan sedimen dan oksigen, serta dapat membersihkan polip karang dari kotoran yang menempel. Selanjutnya Sadarun et al. (2008) menyatakan besarnya kecepatan arus akan mempengaruhi pertumbuhan biota karang.

Hasil penelitian di Perairan Pulau Pasir Putih pada stasiun 2 diperoleh persentase tutupan karang hidup (biotik) yang lebih tinggi dibandingkan pada stasiun 1. Hal ini dikarenakan pada stasiun 2 kondisi perairannya relatif terbuka sehingga arus dan gelombangnya lebih intensif memberikan suplai oksigen dan makanan bagi biota karang dan didukung pula oleh cahaya matahari yang cukup baik. Supriharyono (2000) mengatakan bahwa keanekaragaman, penyebaran dan pertumbuhan karang juga tergantung pada kondisi fisika-kimia lingkungannya.

-

3.5 Kualitas Air

Kualitas peraian dapat menggambarkan kondisi organisme yang terdapat didalamnya khususnya lifeform yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sesuai dengan baku mutu air laut untuk biota laut (Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016). Kualitas Fisik-Kimia Perairan Komponen fisik dan kimia perairan dapat dilihat sebagai berikut:

-

3.5.1 Suhu

Nilai suhu yang diukur pada tiap stasiun pengamatan berkisar antara 28.3-29.7°C. Kondisi

suhu seperti ini cukup ideal bagi pertumbuhan terumbu karang di Perairan Pasir Putih. Hal ini masih dikategorikan aman sesuai baku mutu Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 untuk terumbu karang berkisar 28-30 oC. Sesuai dengan pendapat Thamrin (2006), bahwa karang dapat tumbuh dan berkembang dengan subur pada kisaran suhu antara 25-29ºC

-

3.5.2 Sainitas

Nilai salinitas yang diperoleh pada kedua stasiun berkisar antara 33-35‰. Nilai salinitas tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 untuk terumbu karang berkisar 3034‰. Hal ini dikemukakan oleh Pasanea (2013) bahwa terumbu karang dapat tumbuh dengan baik dengan nilai salinitas 30-35 ‰.

-

3.5.3 Oksigen Terlarut

Nilai oksigen terlarut yang terukur pada kedua stasiun pengamatan adalah berkisar antara 5.7-6.8 ppm. Nilai tersebut cukup ideal bagi pertumbuhan karang. menururt baku mutu Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 terkait kadar oksigen terlarut untuk terumbu karang dapat hidup dengan nilai DO > 5 ppm. Hal ini juga di dikemukakan oleh Tarigan (2003), bahwa kadar oksigen dimana terumbu karang tumbuh dan berkembang dengan baik adalah berkisar antara 4.27-7.14 ppm. Banyaknya oksigen terlarut melalui udara ke air tergantung pada luas permukaan air, suhu, dan salinitas air. Oksigen yang terlarut berasal dari proses fotosintesis tumbuhan dan tergantung pada kerapatan tumbuh-tumbuhan air dan cahaya yang sampai ke badan air tersebut. Kenaikan suhu pada perairan dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut (Nababan, 2009).

-

3.5.4 pH

Nilai derajat keasaman yang terukur pada keempat transek berkisar antara 7.3-7.8. Nilai ini masih dapat dikatakan baik bagi pertumbuhan karang, karena masih termasuk dalam kisaran yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yakni 7-8.5 (Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016). Titik dengan nilai pH tinggi terdapat pada kedalaman 7 m yang berada dekat dengan keramba jaring apung (KJA).

Derajat keasaman (pH) air menggambarkan konsentrasi ion hidrogen dalam suatu perairan. pH berkaitan erat dengan karbondioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan sebaliknya semakin rendah kadar karbondioksida bebas (Arsyad, 2006).

-

3.5.5 Kekeruhan

Nilai kekeruhan pada semua stasiun penelitian berkisar antara 1.62-5.80 NTU. Nilai kekeruhan tertinggi berada pada stasiun 1 di kedalaman 7m dengan nilai 5.80 NTU yang melebihi dari baku mutu air laut untuk biota laut yang menetapkan nilai kekeruhan sebesar <5 menurut Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016. Nilai kekeruhan yang tinggi dapat disebabkan oleh lokasi perairan pada stasiun tersebut dengan (KJA). Pengendapan zat-zat sisa mengendap dan di aduk oleh gelombang arus mengakibatkan terjadinya kekeruhan yang relatif tinggi.

-

3.5.6 Kecerahan

Kecerahan perairan yang terukur pada lokasi penelitian saat pengamatan berkisar antara 2.1529.6 m pada saat perairan tenang. Nilai kecerahan ini cukup ideal bagi pertumbuhan karang pada kedalaman 3 m akan tetapi kurang ideal bagi terumbu karang yang hidup pada kedalaman 7m, karena nilai kecerahan perairan yang sesuai untuk pertumbuhan karang yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 adalah > 5 m. Kondisi kecerahan pada kedalaman 3m di perairan Pasir Putih dapat mendukung pertumbuhan karang dengan baik, karena cahaya dapat masuk ke dasar perairan sampai kedalaman 3m atau kecerahan dapat mencapai kedasar perairan. Hal ini mendukung zooxanthellae yang bersimbiosis dengan hewan karang untuk melakukan fotosintesis dengan baik.

Kondisi terumbu karang yang ada di Pulau Pasir Putih Desa Sumberkima mengalami kategori sedang dengan persentase tutupan karang pada staiun 1 di kedalaman 3 m sebesar 72.84% dengan kategori tutupan karang baik dan di kedalaman 7 m sebesar 26.29% dengan kategori tutupan karang sedang. Pada staiun 2 di kedalaman 3 meter

memiliki nilai perentae tutupan karang sebesar 47.52% dan di kedalaman 7 meter sebesar 53.39% yang sama-sama dikategorikan tutupan karang sedang.

Terdapat 8 tipe bentuk pertumbuhan (lifeform) yang dijumpai di perairan Pulau Pasir Putih yaitu Acropora Submassive (ACS), Acropora Digitate (ACD), Coral Branching (CB), Coral Massive (CM), Coral Submassive (ACS), Coral Mushroom (CMR), Coral Foliose (CF), Acropora Tabulate (ACT). Indeks Keanekaragaman (H’) karang pada stasiun 1 sebesar 0.71 dan stasiun 2 sebesar 0.88 yang berarti bahwa penyebaran jumlah individu tiap jenis di perairan Pulau Pasir Putih tergolong rendah, kestabilan komunitas rendah, dan tekanan ekologi tinggi.

Kondisi fisika dan kimia perairan di bagian barat Pulau Pasir Putih yaitu suhu berkisar antara 28.3-29.7°C, kekeruhan berkisar antara 1.62-5.80 NTU, oksigen terlarut (DO) berkisar antara 5.7-6.8 mg/L, salinitas berkisar antara 33-34 ‰, derajat keasaman berkisar antara 7.3-7.8, dan kecerahan berkisar antara 2.5-3 m. Nilai tersebut dapat mendukung terumbu karang untuk berkembang dengan optimal.

Daftar Pustaka

Buddemeier, K. (1976). Coral Growth.Oceanography Marine Biological Annual Rev. 14, 183-225.

Burke, L., Selig, E., & Spallding, M. (2002). Terumbu Karang yang Terancam di Asia Tenggara. Ringkasan Untuk Indonesia. Terjemahan dari Reefs at Risk in Southeast Asia. Kerjasama antara WRI, UNEP, WCMC, ICLARM dan ICRAN. 40 hal.

Dhahiyat, Y., Sinuhaji, D., & Hamdani, H. (2013).

Struktur Komunitas Ikan Karang di Daerah Transplantasi Karang Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jurnal Iktiologi Indonesia. 3(2), 87-97.

Arsyad, S. (2006). Konservasi Tanah dan Air. Bandung, Indonesia: Penerbit IPB (IPB Press).

English, S., Wilkinson, C., Baker, V. (1994). Survey

Manual For Tropical Marine Resources. ASEAN-

Australia Marine Science Project: Living Coastal Resources.

Nababan, T. (2009). Persen Tutupan (Percent Cover) Terumbu Karang Hidup di Bagian Timur Perairan Pulau Rubiah Nangroe Aceh Darusalam. Skripsi. Medan,

Indonesia: Universitas Sumatera Utara.

Nybakken, J. W. (1992). Biologi Laut; Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Siringoringo, R. M., & Budiyanto, A. (2011). Kondisi dan Distribusi karang Batu di Perairan Pulau Bawean. Biodiversitas di Kawasan Perairan Pulau Bawean. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian Oseanografi.-LIPI.

Januardi, R., Agus, H., Pujiono, W. P. (2016). Analisis Habitat Dan Perubahan Luasan Terumbu Karang di Pulau Menjangan Besar, Kepulauan Karimunjawa menggunakan Citra Satelit. Maquares, b(4), 302-31.

Sentosa, P. W. (1998). Laporan monitoring terumbu karang di Taman Nasional Laut Taka Bonerate Oktober 1997-November 1998. Ujung Pandang, Indonesia: WWF-IP.

Supriharyono. 2000. Pengelolaan ekosistem terumbu karang. Jakarta, Indonesia: Djambatan.

Suryanti., Supriharyono., & Yulia, R. (2011). Pengaruh Kedalaman Terhadap Morfologi Karang di Pulau Cemara Kecil, Taman Nasional Karimunjawa. Jurnal Saintek Perikanan, 7(1), 63-69.

Thamrin., Setiawan, Y. J., Siregar, S. H. (2011). Analysis of Sea Urchin Diadema Setosum Density on Different Condition of Coral Reef In Mapur Village Riau Archipelago. Jurnal Ilmu Lingkungan. 5(1), 1-6.

Thamrin. (2006). Karang; biologi reproduksi dan ekologi. Pekanbaru, Indonesia: Minamandiri Press.

Tuti Yosephine, M. I. (2010). Octocoralia. Dalam: Crossing Marine Lines at Ternate. Capacity building of junior scientists in Indonesia for marine biodiversity assessments.

2 edition, May 2010 (Eds. Hoeksema, BW & Sancia ET van der Meij). NCB Naturalis & LIPI: 31-34. nd edition, May 2010 (Eds. Hoeksema, BW & Sancia ET van der Meij). NCB Naturalis & LIPI: 57-58.

Yentsch, C. S., Yentsch, C. M., Cullen, J. J., Lapointe, B., Phinney, D. A., & Yentsch, S. W. (2002). A sunlight and tater transparency: Cornerstones in coral research. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 268(2), 171-183.

Curr.Trends Aq. Sci. II(1): 37-45 (2019)

Discussion and feedback