POTENSI ZAT AKTIF ANTIKANKER SOLASODIN TERENKAPUSULASI PADA ZEOLIT KLINOPTILOLIT SEBAGAI SISTEM PENGANTAR OBAT (DRUG DELIVERY SYSTEM)

on

Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry)

Volume 4, Nomor 2, Oktober 2016

Cakra Kimia

POTENSI ZAT AKTIF ANTIKANKER SOLASODIN TERENKAPUSULASI PADA ZEOLIT KLINOPTILOLIT SEBAGAI SISTEM PENGANTAR OBAT (DRUG DELIVERY SYSTEM)

I Made Wisnu Adhi Putra$, I Gede Mustika#

Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Universitas Dhyana Pura

$made wisnu84@yahoo.com # gdemusutika@yahoo.com

ABSTRAK: Sistem penghantar obat merupakan formulasi obat atau alat yang memungkinkan pemasukan obat ke dalam tubuh dan meningkatkan kemanjuran dan keamanan obat dengan mengontrol laju, waktu, dan situs lepas obat di dalam tubuh. Dalam penelitian ini, sistem penghantar obat dibuat dengan enkapsulasi senyawa aktif antikanker solasodin (SSD) pada zeolit klinoptilolit (CLI) dengan variasi konsentrasi larutan awal solasodin. Sistem penghantar obat hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD dan N2 sorption analyzer. Jumlah solasodin terenkapsulasi dihitung menggunakan metode gravimetri sederhana. Hasil karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan tidak terjadi perubahan gugus fungsi pada zeolit ketika solasodin dienkapsulasi. Hasil XRD juga menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan struktur kristal pada zeolit karena enkapsualasi solasodin. Luas permukaan zeolit ditemukan menurun ketika solasodin terenkapsulasi. Enkapsulasi solasodin pada zeolit klinoptilolit secara optimum terjadi pada pH 9. Jumlah solasodin terenkapsulasi secara maksimum terjadi pada konsentrasi larutan awal solasodin 250 mg/L. Uji in vitro menunjukkan bahwa pelepasan solasodin tidak terjadi pada cairan lambung simulasi (pH 1,2) selama 12 jam. Pada cairan usus simulasi (pH 7,4), solasodin perlahan-lahan lepas pada 4 jam pertama, meningkat drastis pada jam ke-5, dan menurun perlahan-lahan pada jam ke-6 sampai jam ke-12.

Kata kunci: Sistem penghantar obat, solasodin, zeolit klinoptilolit, enkapsulasi.

ABSTRACT: Drug delivery system (DDS) is drug formulation or device that allows the drugs administration within the body and increases drug efficacy and safety by controlling drugs rate, time, and release sites in the body. In this research, we made drug delivery systems by encapsulating anticancer active compound solasodine (SSD) into clinoptilolite zeolite (CLI) with the variation of initial concentration of solasodine. The as-synthetized drug delivery systems were then characterized by using FTIR, XRD and N2 sorption analyzer. The amount of solasodine encapsulated on zeolite was calculated by using simple gravimetric method. FTIR results showed that there were no alteration in functional groups of zeolite when solasodine encapsulated into zeolite. XRD results also confirmed that there were no zeolite crystalline structure changes after the encapsulation of solasodine. Surface area of zeolite was found to decrease as the solasodine encapsulated into zeolites. Based on the effect of pH test, it was found that the maximum amount of solasodine encapsulated into zeolite structure was occurred at pH of 9. Meanwhile, the encapsulation of solasodine in various concentrations reached the maximum at the concentration of solasodine of 250 mg/L. The release of solasodine did not happen in simulated gastric solution

(pH of 1.2) over 12 hours. In simulated intestine solution (pH of 7.4), solasodine was gradually released in the first four hours, drastically released in the fifth hour, and gradually released again in the sixth hour until twelfth hour.

Keywords: Drug delivery system, solasodine, zeolite, encapsulation

Nanoteknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Teknologi ini melibatkan pembuatan dan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat berukuran nanometer. Berbagai bahan nanokomposit memainkan peranan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terkini meliputi ilmu farmasi [1]. Di antara bahan-bahan tersebut, penggunaan bahan berpori sebagai penghantar obat (drug delivery) akhir-akhir ini mendapat perhatian yang sangat besar. Beberapa bahan anorganik telah berhasil disintesis dan membuka kemungkinan baru untuk aplikasi biomedis. Bahan anorganik berpori memiliki sifat-sifat yang unik dan menguntungkan sebagai penghantar obat. Ukuran pori yang sangat kecil (skala 1-100 nm) dapat mengurung molekul obat dan menyebabkan terjadinya interaksi antara molekul obat dan dinding pori. Berdasarkan pada ukuran dan kimia permukaan pori, peningkatan laju pelarutan dan sifat lepas tahan (sustained release) obat dapat dicapai [2].

Dalam beberapa tahun ini, para peneliti telah berhasil mensintesis bahan anorganik berpori sebagai pembawa (carrier) obat dalam sistem penghantar obat. Beberapa diantaranya adalah sintesis aerogel dan xerogel silika dengan proses sol-gel koloidal [3], sintesis silika mesopori SBA-15 yang disintesis menggunakan cetakan triblock copolymer,Pluronic P123 dan tetraethyl

orthosilicate (TEOS) sebagai sumber silika [4], sintesis nanopartikel silika mesopori menggunakan cetakan TritonX-100 dan Tween 60 [5].

Pemanfaatan bahan anorganik berpori memberikan peluang yang sangat baik dalam aplikasi medis. Akan tetapi, proses sintesis yang cukup sulit dan penggunaan reagen-reagen yang mahal bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perkembangan bahan tersebut di masa depan. Penggunaan bahan anorganik berpori alami bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas. Salah satu contohnya adalah penggunaan zeolit. Zeolit merupakan bahan kristalin anorganik yang tersusun atas silikon, aluminium, dan oksigen dalam struktur tiga dimensi. Zeolit memiliki blok pembangun yang diatur secara berkala membentuk saluran (channel) dan sangkar (cage) dalam skala nano dan subnanometer yang sering disebut mikropori [6]. Secara alami, zeolit terdapat pada kerak bumi dengan kandungan yang melimpah. Kandungan dan struktur mineral zeolit alam berbeda-beda bergantung pada proses pembentukannya. Karena sifat biologis dan stabilitas dalam lingkungan biologis, zeolit telah lama digunakan untuk pengobatan.

Terdapat banyak contoh aplikasi biomedis zeolit yang telah dilaporkan meliputi antibakteri [7, 8], penyembuh luka [9], diabetes mellitus [10], biosensor untuk deteksi senyawa beracun [11], antioksidan [12], dan penghantar

obat [6, 13]. Dalam sistem penghantar obat, zeolit dan obat secara bersama-sama dapat diberikan kepada pasien tanpa kehilangan efek farmakologi obat. Akan tetapi, penelitian tentang potensi zeolit sebagai penghantar obat untuk aplikasi antikanker masih sangat sedikit [6].

Kanker telah menjadi penyebab kematian utama di dunia. Meskipun pengetahuan tentang basis molekuler kanker, proses deteksi dan perawatan telah diketahui, angka kematian masih tetap tinggi. Penelitian yang berkelanjutan dilakukan di seluruh dunia untuk mencari perawatan efektif untuk kanker, meliputi penggunaan tanaman untuk menyembuhkan pasien kanker. Perawatan ini menggunakan senyawa alami yang ada dalam tanaman yang diketahui dapat menghambat atau membunuh sel karsinogenik. Penggunaan tanaman untuk mengobati kanker merupakan alternatif yang alami karena beberapa tanaman mungkin mengandung sifat-sifat yang secara alami mempunyai kemampuan mencegah penyebaran atau risiko perkembangan berbagai macam kanker [14].Diantara beberapa tanaman, genus Solanum (Solanaceae) telah menarik perhatian beberapa peneliti. Solasodin, senyawa glikoalkaloid steroidal nitrogen yang terkandung pada tanaman genus ini diketahui dapat membunuh sel kanker prostat [15] serta line sel HeLa dan sel U 937 [16].

Pemberian solasodin murni kepada pasien kemungkinan dapat memberikan efek toksik terhadap tubuh yaitu pada hati, ginjal, sistem syaraf, dan kelenjar endokrin jika terakumulasi dalam tubuh [6, 17]. Sifat toksik solasodin disebabkan oleh adanya gugus –NH yang terdapat pada struktur molekulnya. Pengembanan solasodin ke dalam kerangka

zeolit memiliki beberapa keuntungan antara lain: meningkatkan kemanjuran obat, menurunkan toksisitas, serta mengijinkan obat dilepas dalam jalur terkontrol ke daerah kanker dan mencegah degradasi obat [18]. Selain itu zeolit diketahui tidak memberikan efek toksik terhadap tubuh, bahkan dapat memberikan aktivitas antikanker. Perawatan terhadap kanker kulit pada tikus dan anjing menggunakan zeolit klinoptilolit dapat menurunkan ukuran tumor dan menghambat pertumbuhan sel kanker [19]. Sebagai tambahan, uji toksisitas pada mencit dan tikus menunjukkan perawatan dengan klinoptilolit tidak memberikan efek negatif.

Pada penelitian ini, sistem penghantar obat dibuat dengan cara mengembankan zat aktif antikanker solasodin (SSD) ke dalam zeolit klinoptilolit (CLI) pada kondisi pH dan konsentrasi solasodin yang berbeda. SSD/CLI hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan analisis gravimetri, FTIR, XRD dan N2 Sorption. Uji pelepasan obat secara in vitro dilakukan dengan cara merendam SSD/CLI ke dalam 100 ml cairan lambung (pH 1,2) dan usus (pH 7,4) simulasi.

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi: alat difraktometer sinar-X (Philips Analytical X'Pert Graphics & Identify), alat spektrofotometer FTIR (Shimadzu 8201), spektrofotometer UV (Thermo Scientific, GENESYS 10S), alat N2Sorption analyzer(Quantachrome AsiQwin, Instruments version 2.0), alat refluks, pengaduk magnetik, peralatan gelas (gelas bekker, erlenmeyer, labu takar, pipet ukur, pipet tetes, dan pipet

volume), pH meter, penggerus porselen, ayakan 200 mesh, muffle furnace, desikator, bola hisap, kertas saring whattman no. 42, timbangan analitik (Ohaus Pioneer PA214), labu leher tiga, statif, kondenser, dan termometer

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: zeolit klinoptilolit yang dibeli dari daerah Bayah, Banten, solasodin (99%, Sigma Aldrich), NH4Cl, AgNO3, metanol, HCl, KCl, KH2PO4, dan NaOH (Merck). Semua reagen yang digunakan dalam penelitian ini berkualitas pro analisis.

Aktivasi zeolit klinoptilolit dengan NH4Cl Zeolit alam yang digunakan merupakan zeolit yang kaya klinoptilolit diambil daridaerah Bayah, Kabupaten Lebak, ProvinsiBanten, Indonesia. Zeolit alam yang berukuran 200 mesh dicuci dengan aquades sambil diaduk kemudian dikeringkan dalam oven pada temperatur 120 oC selama 2 jam. Zeolit hasil pencucian direfluks dengan NH4Cl 1M pada suhu 90 oC selama 8 jam. Setelah selesai, zeolit disaring dan dicuci dengan aquades hingga bebas klorida, dikeringkan dalam oven pada suhu 130 oC. Setelah dingin, padatan tersebut dihaluskan dan diletakkan dalam cawan porselin dan dikalsinasi selama 3 jam, pada suhu 500 oC dalam Muffle Furnace. Zeolit alam teraktivasi kemudian dianalisa menggunakan FTIR, XRD, dan N2Sorption Analyzer.

Pengaruh pH larutan

Dalam rangka mencari pH optimum proses enkapsulasi, dilakukan dengan cara mencampur sebanyak 1,000 g klinoptilolit aktivasi dengan 100 ml larutan solasodin 100 mg/L (dalam metanol). Campuran diaduk

selama 24 jam pada temperatur kamar dan pada variasi pH 3, 5, 7, 9, dan 11.

Enkapsulasi solasodin pada zeolit klinoptilolit

Enkapsulasi solasodin ke dalam klinoptilolit dilakukan dengan cara mencampur sebanyak 1,000 g klinoptilolit aktivasi dengan 100 ml larutan solasodin 50 mg/L (dalam metanol). Campuran diaduk selama 24 jam pada temperatur kamar dan pada pH optimum. Campuran disaring dan dikeringkan dalam oven pada suhu 70 oC selama 12 jam. Temperatur tersebut sudah cukup untuk menguapkan pelarut metanol. Padatan hasil kemudian diberi label SD/CLI-50, dengan notasi 50 menunjukkan konsentrasi larutan solasodin yang digunakan. Jumlah solasodin terenkapsulasi ke dalam klinoptilolit ditentukan dengan metode gravimetri. Dengan cara yang sama, dilakukan proses enkapsulasi solasodin ke dalam klinoptilolit dengan konsentrasi larutan solasodin berbeda yaitu 100 mg/L (SSD/CLI100), 150 mg/L

(SSD/CLI150), 200 mg/L (SSD/CLI200), dan 250 mg/L(SSD/CL250).

Uji pelepasan obat secara in vitro

Pelepasan obat secara in vitro dilakukan dengan cara merendam sejumlah sampel SD/CLI dengan jumlah solasodin terbanyak di dalam 100 ml larutan buffer pada pH 1,2 (cairan lambung simulasi) dan pada pH 7,4 (cairan usus simulasi). Larutan buffer pH 1,2 dibuat dengan mencampurkan 250 ml HCl 0,2 M dan 147 ml KCl 0,2 M. Sedangkan larutan buffer pH 7,4 dibuat dengan mencampurkan 250 ml KH2PO40,1 M dan 195,5 ml NaOH 0,1 M [20].Campuran diaduk dengan kecepatan 300 rpm menggunakan pengaduk magnetik pada suhu 37 oC. Setiap interval 1 jam,

sebanyak 5 ml sampel diambil dan digantikan dengan volume buffer yang sama. Sampel yang telah diambil tersebut kemudian disaring, dan diukur konsentrasinya menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 206 nm. Uji pelepasan obat ini dilakukan selama periode 12 jam.

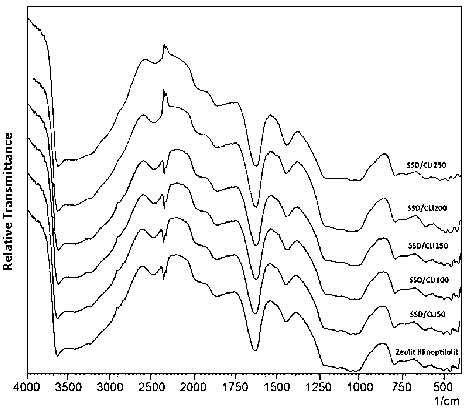

Sistem penghantar obat SSD/CLI dikarakterisasimenggunakan alat spektrofotometer FTIR, Difraktometer sinar-X (XRD), dan N2Sorption Analyzer. Gambar 1 menunjukkan spektra hasil karakterisasi sistem penghantar obat SSD/CLI menggunakan spektrofotometer FTIR.

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa tidak terjadi perubahan yang berarti pada puncak-puncak serapan zeolit klinoptilolit bahkan setelah proses enkapsulasi solasodin dengan berbagai konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan struktur pada zeolit klinoptilolit meskipun dilakukan proses enkapsulasi solasodin.

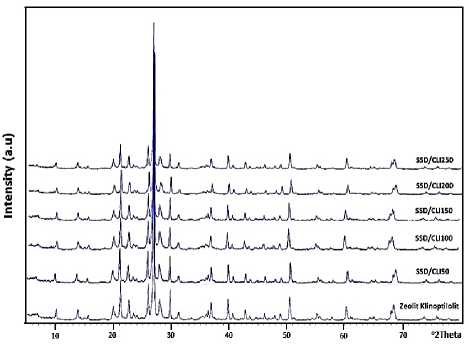

Gambar 2 menunjukkan pola XRD sistem penghantar obat SSD/CLI. Struktur mineral zeolit klinoptilolit tidak mengalami perubahan setelah enkasulasi solasodin dengan berbagai konsentrasi. Hal ini membuktikan bahwa enkapsulasi solasodin tidak merubah komposisi dan struktur kristal mineral-mineral penyusun zeolit klinoptilolit. Hasil ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh Datt et al. [21] yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan struktur zeolit HY setelah dienkapsulasi dengan obat 5-fluorouracil.

Gambar 1. Spektra FTIR SSD/CLI

Gambar 2. Difraktogram SSD/CLI

Luas permukaan suatu material merupakan salah satu sifat yang sangat penting, karena material dengan luas permukaan yang tinggi menyediakan tempat/situs aktif yang banyak. Hal tersebut berdampak pada banyaknya molekul yang terikat pada material tersebut. Penentuan luas permukaan sistem penghantar obat SSD/CLI ditentukan menggunakan Gas Sorption Analyzer (Quantachrome Instruments version 2.0) dan hasilnya dapat dilihat pada

Tabel 1. Luas permukaan zeolit klinoptilolit adalah sebesar 35,076 m2/g dan meningkat menjadi 51,445 m2/g setelah dilakukan aktivasi pada zeolit klinoptilolit dengan NH4Cl dan kalsinasi pada 500 oC. Enkapsulasi soalsodin pada zeolit klinoptilolit menurunkan luas permukaan zeolit klinoptilolit dan terus menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi solasodin.

Hasil yang serupa juga telah dilaporkan oleh Khodaverdi et al.[22]. Pemasukan obat sodium diclofenac ke dalam matriks zeolit Y menurunkan luas permukaan zeolit. Penurunan luas permukaan ini disebabkan oleh terisinya ruangan kosong dalam pori-pori zeolit oleh sodium diclofenac.

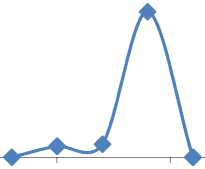

Uji pengaruh pH terhadap enkapsulasi solasodin ke dalam klinoptilolit, dilakukan untuk mengetahui pH optimum proses enkapsulasi solasodin ke dalam zeolit. Nilai pH larutan divariasi pada rentang 3, 5, 7, 9, dan 11.Gambar 3 menunjukkan hasil uji pengaruh pH terhadap enkapsulasi solasodin

Pada pH 3 dapat dilihat tidak adanya solasodin yang terenkapsulasi. Solasodin baru terenkapsulasi pada pH 5 dan meningkat hingga mencapai maksimum pada pH 9. Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa pada pH 3 (asam), situs-situs aktif zeolit alam terprotonasi sehingga zeolit tidak mampu menyerap solasodin. Selain itu, adanya kompetisi antara solasodin dengan pelarut (metanol) dalam merebut situs aktif zeolit alam juga menyebabkan tidak adanya solasodin yang terserap pada zeolite [23]. Metanol merupakan pelarut polar yang memiliki parameter kelarutan yang tinggi. Sedangkan situs-situs aktif pada zeolit didominasi oleh gugus-gugus

silanol dan aluminol sehingga secara umum, zeolit bersifat hidrofilik.

Tabel 1. Pengaruh konsentrasi solasodin terhadap luas permukaan SSD/CLI

|

No |

Variabel (unit) |

Luas permukaan (m2/g) |

|

1 |

Zeolit klinoptilolit |

35,076 |

|

2 |

Zeolit aktivasi |

51,445 |

|

3 |

SSD/CLI50 |

32,282 |

|

4 |

SSD/CLI100 |

21,793 |

|

5 |

SSD/CLI150 |

15,201 |

|

6 |

SSD/CL200 |

15,326 |

|

7 |

SSD/CLI250 |

12,928 |

.

8

SS

6

CS

— O4

4

5 10

pH larutan

s Λ2

S

0

0

15

Gambar 3. Pengaruh pH larutan terhadap jumlah solasodin terenkapsulasi.

Pada pH 5, protonasi situs-situs aktif zeolit berkurang yang menyebabkan terikatnya solasodin pada zeolit. Terikatnya solasodin pada zeolit mencapai puncaknya pada pH 9. Solasodin memiliki gugus amina dan hidroksil pada strukturnya yang memungkinkan terjadinya ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatik dengan gugus-guggus silanol dan aluminol zeolit. Keberadaan ion OH- yang semakin meningkat pada pH 11 menyebabkan gugus-gugus aktif zeolit bermuatan sangat negatif. Muatan negatif ini juga terjadi pada solasodin, sehingga kekuatan ikatan hidrogen

dan interaksi elektrostatik antara zeolit dan solasodin berkurang, bahkan menghilang. Akibatnya tidak ada solasodin yang terserap pada zeolit pada pH 11.

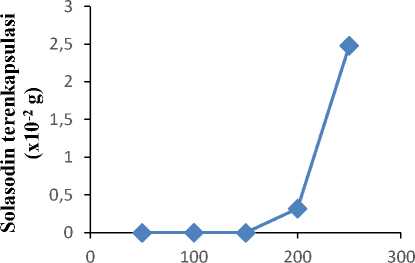

Enkapsulasi solasodin pada zeolit dilakukan dengan menginteraksikan sejumlah zeolit dengan larutan solasodin dengan konsentrasi yang bervariasi yaitu: 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm. Proses enkapsulasi dilakukan pada pH optimum yang didapatkan pada percobaan sebelumnya yaitu pada pH 9. Data pengaruh konsentrasi larutan solasodin terhadap jumlah solasodin terenkapsulasi ditunjukkan pada Gambar 4.

Konsentrasi larutan solasodin (ppm)

Gambar 4. Pengaruh konsentrasi larutan terhadap jumlah solasodin terenkapsulasi

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa tidak terjadi penyerapan solasodin oleh zeolit pada konsentrasi 50, 100, dan 150 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah solasodin yang ada dalam larutan tergolong masih sangat sedikit untuk melakukan interaksi dengan zeolit, sehingga penetrasi solasodin ke situssitus aktif zeolit sangat kecil. Selain itu juga,

pengaruh pelarut (metanol) yang mendominasi komposisi larutan menyebabkan terjadinya kompetisi dalam memperebutkan situs aktif pada zeolit. Gambar 4 menunjukkan bahwa penyerapan solasodin pada zeolit baru terjadi pada konsentrasi larutan solasodin 200 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 200 ppm, jumlah solasodin dalam larutan sudah cukup untuk melakukan penetrasi ke dalam situs-situs aktif zeolit, sehingga terjadi interaksi dan solasodin berhasil terserap. Semakin banyak jumlah solasoidin dalam larutan, semakin banyak jumlah solasodin yang terserap pada zeolit. Penyerapan solasodin mencapai puncaknya pada konsentrasi 250 ppm. Hal ini juga membuktikan bahwa dominasi pelarut (metanol) dihilangkan oleh jumlah zat terlarut (solasodin).

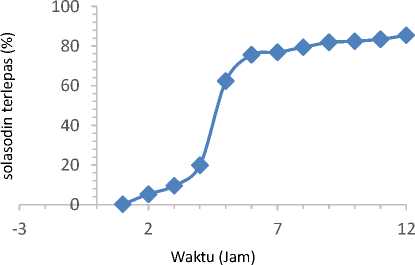

Gambar 5 menunjukkan pola pelepasan solasodin pada cairan simulasi lambung yang dibuat dengan pH = 1,2. Berdasarkan gambar, dapat dilihat tidak terjadi pelepasan solasodin pada pH tersebut sampai rentang waktu 12 jam. Hal ini mengindikasikan kuatnya interaksi solasodin dengan zeolit klinoptilolit pada pH ini. Pada pH asam, situs-situs aktif zeolit klinoptilolit terprotonasi dan menyebabkan situs-situs aktif tersebut bermuatan netral. Hal ini menyebabkan obat tetap terperangkap dalam kerangka zeolit [24].Hasil ini dapat memberikan gambaran, bahwa soalsodin tidak terabsorpsi di lambung, sehingga kemungkinan solasodin untuk mengalami efek lintas pertama menjadi tidak ada. Akibatnya bioavailibilitas solasodin di darah bisa menjadi tinggi.

Pada cairan simulasi usus (pH = 7,4), pelepasan solasodin terjadi secara perlahan-

lahan pada 4 jam pertama (Gambar 6). Pelepasan solasodin terjadi karena total muatan permukaan zeolit klinoptilolit menjadi negatif. Akibatnya terjadi gaya tolak menolak antara muatan negatif zeolit dan muatan negatif solasodin. Hal ini memaksa solasodin terlepas dari matriks zeolit klinoptilolit [22]. Peningkatan yang sangat drastis terjadi pada jam ke-5 karena pada waktu ini, gaya tolak menolak antar muatan terjadi secara optimal. Tren pelepasan obat kemudian menurun secara perlahan-lahan pada jam ke-6 sampai jam ke-12. Yang disebabkan karena jumlah solasodin yang terikat pada zeolit klinoptilolit menjadi semakin berkurang.

1

ro

W

O

-3

2

7

12

Waktu (jam)

Gambar 5. Pola pelepasan solasodin pada cairan simulasi lambung (pH = 1,2).

Gambar 6. Pola pelepasan solasodin pada cairan simulasi usus (pH = 7,4).

Enkapsulasi solasodin pada zeolit klinoptilolit telah berhasil dilakukan. Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan FTIR, didapatkan hasil bahwa solasodin tidak memberikan perubahan pada gugus-gugus fungsi zeolit. Begitu pula dengan hasil karakterisasi dengan XRD, didapatkan hasil bahwa struktur mineral zeolit tetap terjaga meski terenkapsulasi oleh solasodin dengan berbagai konsentrasi. Berdasarkan hasil uji pengaruh pH larutan, ditemukan bahwa solasodin terenkapsulasi secara optimal pada pH9. Sedangkan enkapsulasi solasodin pada berbagai konsentrasi larutan mencapai maksimum pada konsentrasi 250 mg/L. Uji pelepasan solasodin pada cairan simulasi lambung (pH = 1,2) menunjukkan bahwa

solasodin tidak terlepas dari zeolit sampai rentang waktu 12 jam. Sedangkan pada cairan simulasi usus (pH 7,4), pelepasan solasodin terjadi secara perlahan-lahan pada 4 jam pertama, meningkat drastis terjadi pada jam ke-5, dan meningkat lagi secara perlahan-lahan pada jam ke-6 sampai jam ke-12

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian

MasyarakatDirektorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas dana hibah dosen pemula yang telah diberikan.

-

[1] Vadia, N.,Rajput, S. Mesoporous Material, MCM-41: A New Drug Carrier. AsianJ. Pharm. Clin. Res.2011, 4(2), 4453.

-

[2] Hirvonen, J., Laaksonen, T., Peltonen, L., Santos, H., Lehto, V-P., Heikkilä, T.,

Riikonen, J., Mäkilä, E., & Salonen, J. Feasibility of Silicon-Based

MesoporousMaterials for Oral Drug DeliveryApplications. Dosis.2008,

24(2), 129-149.

-

[3] Yunos, N.H.M., Hamdan, H., & Ling, L.S. Piperine Loaded Silica Aerogel and Silica Xerogel as NANO-Enabled Drug Delivery System. World Appl. Sci. J.(Special Issue of Nanotechnology). 2010, 9, 6-16.

-

[4] Wang, Z., Chen, B., Quan, G., Li, F., Wu, Q., Dian, L., Dong, Y., Li, G., &Wu, C. Increasing the Oral Bioavailability of Poorly Watersoluble Carbamazepine Using Immediate-Release Pellets Supported on SBA-15 Mesoporous Silica.Int. J. Nanomed.2012, 7, 58075818.

-

[5] Ganesh, M., &Lee, S.G. Synthesis,

Characterization and Drug Release Capability of NewCost Effective Mesoporous Silica Nano Particle forIbuprofen Drug Delivery. Int. J. Control Autom.2013.6(5), 207-216.

-

[6] Amorim, R., Vilaça, N., Martinho, O.,

Reis, R.M., Sardo, M., Rocha, J., Fonseca, A.M., Baltazar, F. and Neves, I.C. Zeolite Structures Loading with an Anticancer Compound As DrugDelivery Systems. J. Phys. Chem. C.2012, 116(48), 25642-25650.

-

[7] Milenkovic, J., Hrenovic, J., Goic-Barišic, I. &Rajic, N. Antibacterial Activity of Metal-Loaded NaturalZeolite Against Clinical Isolates of AcinetobacterBaumannii, Proceedings of the 5thSerbian-Croatian-Slovenian

Symposium on Zeolites. Zlatibor, 2013.

-

[8] Can, C., Körlü, A. & Ates, M. Use of Silver-Loaded Zeolites in

TheAntibacterial Finishing of Cotton Fabrics. Tekst. Konfeksiyon.2013,23(1), 32-37.

-

[9] Grancarić, A.M., Tarbuk, A., &Kovacek, I. Nanoparticles of Activated

NaturalZeolite on Textiles For Protection and Therapy. Chem. Ind. Chem. Eng. Q.2009, 15(4),203-210.

-

[10] Cisneros, V., Ocanto, F., & Linares, C.F. Ca2+, Mg2+ or Fe2+ Ion-Exchanged Cancrinite-Type Zeolites as Possible Hypoglycemiant Agents.

Rev.Latinoamer.Quím.2011,39(1-2),55-61.

-

[11] Soldatkin, O.O., Shelyakina, M.K., Arkhypova, V.N., Soy, E., Kirdeciler, S.K., Kasap, B.O., Lagarde, F., Jaffrezic-Renault, N., Kurç, B.U., Soldatkin, A.P., & Dzyadevych, S.V. Nano-and Microsized Zeolites as A

Perspectivematerial for Potentiometric Biosensors Creation. Nanoscale Res. Lett.2015, 10(59).

-

[12] Montinaro, M., Uberti, D., Maccarinelli, G., Bonini, S.A., Ferrari-Toninelli, G., & Memo, M. Dietary Zeolite

Supplementation Reduces Oxidative Damage and Plaque Generation in The Brain of An Alzheimer's Disease Mouse Model. Life Sci. 2013, 92(17-19), 903910.

-

[13] Jevtić, S., Grujić, S., Hrenović, J., & Rajić, N. Surfactant-Modified

Clinoptilolite as a Salicylate Carrier, Salicylate Kinetic Release and Its Antibacterial Activity. Micropor. Mesopor. Mat. 2012, 159, 30-35.

-

[14] Umadevi, M., Sampath Kumar, K.P., Bhowmik, D., & Duraivel, S.

Traditionally Used Anticancer Herbs In India. J. Med. Plants Stud. 2013,1(3), 5674.

-

[15] Zha, X.M., Zhang, F.R., Shan, J.Q., Zhang, Y.H., Liu, J.O., & Sun, H.B. Synthesis and evaluation of in vitro anticancer activity of novel solasodine derivatives. Chinese Chem. Lett.2010, 21(9), 1087-1090.

-

[16] Bhattacharya, S., Kohli, S., &

Chaudhary, A.S. Designing and Development of Solasodine

Nanoparticles for Cancer Therapy (Part A). Austral-Asian Journal of Cancer. 2013, 12(4), 253-268.

-

[17] Ryndina, S.E., Shaskina, L.F., &

Starkov, M.V. Toxicity of Solasodine and Solasodine Diosgenin. Pharm. Chem. J.1997, 11(8), 1095-1100.

-

[18] Vilaҫa, N., Amorim, R., Machado, A.F., Parpot, P., et al. Potentiation of 5-fluorouracil in Zeolites as Drug Delivery Systems for in vitro Models of Colorectal Carcinoma. Colloids Surf. B. Biointerfaces.2013, 112, 237-244.

-

[19] Pavelić, K., Hadžija, M., Bedrica, L., Pavelić, J., Dikić, I., Katić, M., Kralj, M., Bosnar, M. H., Kapitanović, S., Poljak-Blaži, M., Križanac, S., Stojković, R., Jurin, M., Subotić, B., & Colić, M. Natural zeolite clinoptilolite: new

adjuvant in anticancer therapy. J. Mol. Med.2000, 1-26.

-

[20] Datta, M.,& Kaur, M. In Vitro Release Of Sodium Diclofenac From Poloxamer 188 ModifiedMontmorillonite As An Oral Drug Delivery Vehicle. Int. J. Pharm. Pharm. Sci.2014, 6(5), 100-110.

-

[21] Datt, A., Burns, E. A., Dhuna, N. A. and Larsen, S. C. Loading and release of 5-fluorouracil from HY zeolites with varying SiO2/Al2O3 ratios.

Micropor.Mesopor. Mater.2013, 167,

182–187.

-

[22] Khodaverdi, E., Soleimani, H.A.,

Mohammadpour, F., Hadizadeh, F. Synthetic Zeolites as Controlled-Release Delivery Systems for Anti-Inflammatory Drugs. Chem. Biol. Drug. Des. 2016, 87, 849–857.

-

[23] Eren, Z. S., Tunçer, S., Gezer, G., Yildirim, L. T., Banerjee, S. and Yilmaz, A. Improved Solubility of Celecoxib by Inclusion in SBA-15 Mesoporous Silica, Drug Loading in Different Solvents and Release. Micropor. Mesopor. Mater. 2016,235, 211-223.

-

[24] Khodaverdi, E., Honarmandi, R., Alibolandi, M., Baygi, R.R., Hadizadeh, F., Zohuri, G. Evaluation of synthetic zeolites as oral delivery vehicle for antiinflammatory drugs. Iran. J. Basic Med. Sci. 2014, 17, 337-343.

112

Discussion and feedback