SINTESIS GRAFENA OKSIDA TEREDUKSI BERBAHAN DASAR CANGKANG BIJI KARET DAN SEKAM PADI SERTA KOMPOSITNYA DENGAN METODE HUMMER TERMODIFIKASI

on

Cakra Kimia (Indonesian E-Journal of Applied Chemistry)

Volume 11, Nomor 2, Oktober 2023

SINTESIS GRAFENA OKSIDA TEREDUKSI BERBAHAN DASAR CANGKANG BIJI KARET DAN SEKAM PADI SERTA KOMPOSITNYA DENGAN METODE HUMMER TERMODIFIKASI

Devi Indah Anwar*, Lela Lailatul Khumaisah, Eri Rizki Haryadi

Program Studi Kimia Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Jl. R Syamsudin, SH NO 50, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

*e-mail: deviindahanwar@ummi.ac.id

ABSTRAK: Grafena merupakan material dua dimensi monoatomik dari satu lapis grafit dengan ketebalan sekitar satu atom karbon yang memiliki transparansi optik hingga 97.7%. Kegunaan grafena diantaranya adalah sebagai antibakteri, adsorben, biosensor, dan kapasitor. Metode sintesis grafena sudah banyak dilakukan diantaranya menggunakan metode Chemical Vapor Decomposition (CVD), micromechanical ekfoliation (ME) dan metode Hummer. Namun beberapa metode tersebut memiliki banyak kekurangan yakni waktu yang diperlukan cukup lama, biaya yang relatif tinggi, serta dapat menghasilkan gas beracun seperti NO2 dan N2O4. Alternatif metode yang dapat digunakan adalah metode Hummer termodifikasi dengan mengganti NaNO3 dengan H3PO4 yang akan menghasilkan material grafena berupa grafena oksida tereduksi (rGO). Adapun bahan dasar sintesis grafena yang digunakan pada penelitian ini berasal dari cangkang biji karet (CBK) dan sekam padi (SP). Hal ini dikarenakan CBK mengandung 48.64% selulosa dan 21.60% lignin. Sedangkan 38% selulosa, 18% hemiselulosa, 22% lignin dan 19% silika oksida terkandung pada sekam padi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis grafena oksida tereduksi (rGO) dari cangkang biji karet, sekam padi dan komposit keduanya (KCS), serta mengkarakterisasi rGO yang terbentuk menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) dan FTIR. Berdasarkan hasil analisis XRD diperoleh sudut difraksi 2θ dari rGO CBK, SP, dan KCS berturut-turut 23.5, 21.2, dan 24.3° dengan kristalinitas sebesar 17%, 13%, dan 10%. Hasil tersebut menunjukan sifat material yang amorf. Pada karakterisasi FTIR menunjukkan perubahan struktur pada rGO setelah direduksi dengan berkurangnya atom O serta hilangnya gugus O-H yang terdapat pada rGO.

Kata kunci: rGO; metode Hummer; Sekam padi; Cangkang biji karet.

ABSTRACT: Graphene is a monoatomic two-dimensional material made of one layer of graphite with a thickness of about one carbon atom which has an optical transparency of up to 97.7%. The uses of graphene itself include being an antibacterial, adsorbent, biosensor, and capacitor. Many graphene synthesis methods have been carried out, including using the Chemical Vapor Decomposition (CVD) method, micromechanical exfoliation (ME) and the Hummer method. However, some of these methods have many drawbacks, namely the time required is quite long, the cost is relatively high and can produce toxic gases such as NO2 and N2O4. An alternative method that can be used is the modified Hummer method by replacing NaNO3 with H3PO4 and producing graphene material which is formed in the form of reduced graphene oxide (rGO), because it has a very good content. The content in the rubber seed shell is 48.64% cellulose and 21.60% lignin. Meanwhile, 38% cellulose, 18% hemicellulose, 22% lignin and 19% silica oxide are contained in rice husks. The aims of this study were to synthesize graphene from rubber seed shells, rice husks and their composite (KCS), as well as to characterize the rGO formed using X-Ray Diffraction (XRD) and FTIR. Based on the results of XRD analysis, the diffraction angle of 2θ from rGO CBK, SP, and KCS was 23.5,

-

21.2, and 24.3° respectively with crystallinities of 17%, 13%, and 10%. These results indicate the amorphous nature of the material. In FTIR characterization, it shows changes in the structure of rGO after being reduced by reducing O atoms and the loss of O-H groups present in rGO.

Keywords: rGO; Hummer modified; Rice husk; Rubber seed shell.

Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan banyaknya pengembangan material kimia dalam berbagai ilmu. Salah satu material baru yang berkembang akhir-akhir ini adalah grafena. Penggunaan material grafena sangat beragam, diantaranya digunakan sebagai antibakteri, adsorben, biosensor, dan kapasitor [1]. Grafena merupakan material dua dimensi monoatomik dari satu lapis grafit dengan ketebalan sekitar satu atom karbon yang memiliki transparansi optik sebesar 97,7%. Meskipun sangat tipis kekuatan grafena juga melebihi baja [2]. Untuk menghasilkan grafena dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti chemical vapor decomposition (CVD) [3], microchemical exfoliation (ME) [4] dan metode Hummer menggunakan senyawa kimia seperti asam sulfat (H2SO4), kalium permanganat (KMnO4), asam klorida Natrium Nitrat (NaNO3) dan Hidrogen peroksida (H2O2) [5]. Metode-metode tersebut dianggap masih belum efektif dalam sintesis grafena karena waktu yang diperlukan cukup lama, biaya yang relatif tinggi dan dapat menghasilkan gas beracun seperti NO2, dan N2O4 pada penggunaan NaNO3 [6]. Pada penelitian ini digunakan metode Hummer termodifikasi, dimana penggunaan larutan NaNO3 diganti dengan menggunakan H3PO4 sehingga gas beracun tidak akan terbentuk [7]. Sintesis grafena dengan metode ini dilakukan melalui beberapa tahap proses sintesisnya, yaitu melalui proses sintesis grafit, grafit oksida (GO), dan material grafena oksida tereduksi (rGO) [8].

Grafit yang digunakan dalam sintesis rGO dalam penelitian ini dihasilkan dari limbah biomassa. Indonesia sebagai

negara dengan penyebaran karet dan padi yang sangat melimpah. Pada setiap perkebunan karet akan menghasilkan cangkang biji karet yang dibiarkan begitu saja dan sekam padi yang dapat dihasilkan dari proses penggilingan padi. Selama ini baik cangkang biji karet dan sekam padi belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain kandungan kimia yang ada pada cangkang biji karet dan sekam padi dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan grafit karena banyak mengandung selulosa dan lignin. Pada CBK mengandung 48.64% selulosa dan 21.60% lignin. Sedangkan 38% selulosa, 18% hemiselulosa, 22% lignin dan 19% silika oksida terkandung pada sekam padi [9]. Oleh karena itu pada penelitian kali ini akan dilakukan sintesis grafena dalam bentuk material rGO dari bahan dasar cangkang biji karet, sekam padi, dan komposit keduanya menggunakan metode Hummer termodifikasi.

Bahan yang diperlukan diantaranya KMnO4 (kalium permanganat), H2SO4 (asam sulfat), es batu, kertas saring, akua DM (Demineralisasi), HF, aquades, H2O2 (hidrogen peroksida), H3PO4 (asam posfat), HCl (asam klorida) dan serbuk Zn (seng).

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian antara lain, stirrer, peralatan gelas, erlenmeyer, timbangan, saringan mesh (200), ultrasonikator, spatula, mortar, pH universal, oven, tanur, X-ray difraction (XRD) dan FTIR.

-

2.2 Metode

Sintesis Grafit [10]

Cangkang biji karet dan sekam padi dibersihkan dan dicuci, kemudian dipanaskan menggunakan tanur pada suhu 550°C selama 3 jam. Lalu sebanyak 20 g arang dilarutkan menggunakan 30 ml HF yang kemudian dipanaskan dan diaduk selama 3 jam. Setelah itu didinginkan pada suhu ruangan. Lalu dihaluskan dengan mortar dan disaring menggunakan saringan mesh (200). Serbuk yang diperoleh kemudian divariasikan komposisi yang digunakan antara cangkang biji karet dan sekam padi (10:0, 0:10, dan 6:4).

Sintesis Grafit Oksida [11]

Disiapkan campuran antara H2SO4 dan H3PO4 (9:1) di dalam 3 erlenmeyer, masing-masing sebanyak 40 ml dan ditambahkan 2 g grafit sekam padi, cangkang biji karet, dan campurannya. Kemudian ditambahkan 9 g KMnO4 secara perlahan pada suhu di bawah 10°C selama penambahan. Campuran diaduk selama 40 menit pada suhu 50°C, lalu diencerkan dengan aqua demineral (DM). kemudian ditambahkan 30% H2O2 untuk menghentikan proses oksidasi. Penambahan H2O2 ke dalam larutan akan merubah warna larutan menjadi kekuningan dan terbentuk gelembung pada larutan. Setelah itu larutan disaring dan dicuci sampai pH mendekati 7, setelah itu dipanaskan dalam oven pada suhu 60°C selama 12 jam.

Sintesis Reduksi Grafena Oksida (rGO) [12]

Sebanyak 40 mg GO sekam padi, cangkang biji karet, dan kompositnya, masing-masing ditambahkan 40 ml aquades dan diaduk selama 1 jam, kemudian di ultrasonikasi dengan gelombang 50/60 Hz selama 90 menit. Lalu ditambahkan serbuk Zn sebanyak 0,8 g dan 10 ml HCl 35% sambil diaduk selama 30 menit, kemudian dicuci dengan menggunakan aquades dan HCl 5% sampai pH campuran menjadi netral. Hasil endapan pada proses campuran di saring dan dipanaskan dalam oven pada suhu 60°C selama 12 jam.

Karakterisasi Grafit, GO, dan rGO

Masing masing sampel grafit, grafit oksida, dan rGO yang terbentuk dikarakterisasi menggunkan X-Ray Diffraction pada sudut 10° - 80° dengan Cu-Kα 154060 A dan spektroskopi FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terbentuk pada Grafit, GO dan rGO.

Sintesis grafit yang berasal dari biomassa dilakukan dengan melalui proses pembakaran (karbonisasi) pada suhu diatas 400-500 C. Penguraian bahan-bahan organik memiliki beberapa tahap prosesnya. Pada suhu 100-105 ºC terjadi proses penguapan air, lalu pada suhu 200500 ºC akan menghasilkan asap CO2 dan asam asetat [13]. Sementara itu pada suhu 350ºC-600 ºC akan terjadi pembentukan karbon. Selulosa yang terkandung akan terdekomposisi pada suhu 275ºC-350 ºC, hemisellosa pada suhu 150-350 ºC, serta lignin terdekomposisi pada temperature 250-500 ºC [14]. Pada penggunaan HF tujuanya untuk menghilangkan silika yang terkandung dalam sampel [10].

Proses sintesis grafit oksida, grafit dioksidasi menggunakan metode hummer termodifikasi. Grafit dioksidasi

menggunakan prekursor kimia seperti H2SO4 dan KMnO4. Penggunaan KMnO4 sebagai pengoksidasi kuat di dalam larutan pada suasana asam memiliki peranan penting dalam pengelupasan grafit. Penambahan KMnO4 pada larutan asam silakukan pada temperatur suhu 10ºC. Reaksi dari H2SO4 dan KMnO4 dapat mengakibatkan ledakan di atas suhu 50ºC. Penambahan KMnO4 ke dalam larutan asam kuat akan merubah warna larutan berwarna hitam kehijauan yang menghasilkan senyawa Mn2O7 [15].

KMnO4+3H2SO4

K++MnO3++H3O++3HSO4-MnO3++MnO4- Mn2O7

Tujuan oksidasi grafit ialah untuk memasukan gugus gugus seperti hidroksil

Ke dalam struktur grafit serta terciptanya jarak lapisannya dan mempermudah proses reduksi GO menjadi rGO [16]. Proses oksidasi dihentikan dengan penambahan H2O2. Perubahan yang menandakan proses oksidasi telah selesai ditandai munculnya buih buih kecil serta larutan berwarna kuning kecoklatan [1]. Reaksi yang ditunjukan pada persamaan berikut [11]:

2KMπO4+3¾Oz → 2MπO2 + 2KOH + 3Oz + 2H2I

GO yang terbentuk dicuci sampai pH netral, pH akan mempengaruhi sifat hidrofilik pada grafit oksida. GO disaring dan dikeringkan di dalam oven untuk mengurangi kadar air yang tersisa serta mendapatkan lembaran GO.

Oksida grafena tereduksi (rGO) diperoleh melalui proses sonikasi. Tujuan sonikasi untuk mendispersikan GO di dalam air agar terkelupas menjadi grafena oksida [17]. Proses pengelupasan diawali dengan adanya gaya geser yang terdapat pada grafit oksida akibat dengan adanya interaksi dengan gelombang ultrasonic dan Proses kavitasi yang diawali oleh medium berupa air. Proses kavitasi bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan sehingga menyebabkan inisiasi proses pengelupasan GO menjadi Grafena oksida [7]. GO direduksi menggunakan pereduktor menggunakan serbuk Zn. Penambahan Zn sebagai pereduksi bertujuan untuk mengurangi gugus-gugus oksigen yang terdapat pada GO [18]. Reaksi yang terbentuk setelah proses reduksi ialah sebagai berikut:

Zn + 2H2O Zn(OH)2 + 2H+ + 2e-

Zn(OH)2 ZnO + H2O

GO + 2H+ + 2e- rGO

Proses reduksi grafena oksida terjadi setelah proses penambahan serbuk Zn yang bereaksi dengan air H2O serta membentuk ion H+ dan menginisiasi Proses reduksi [19].

Karakterisasi XRD

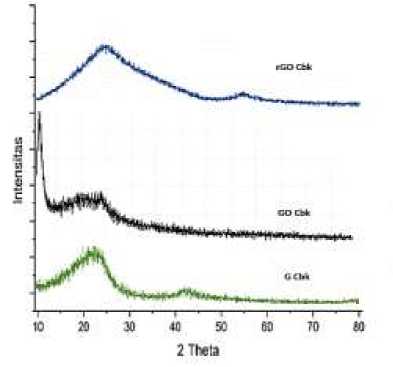

Pola XRD grafit, GO, dan rGO cangkang biji karet (CBK) ditunjukkan Gambar 1.

Gambar 1. Difraktogram grafit, GO, dan rGO cangkang biji karet (CBK)

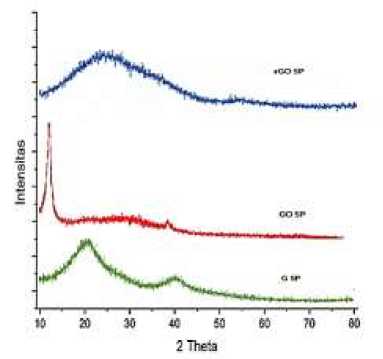

Gambar 2. Difraktogram grafit, GO, dan rGO sekam padi (SP)

Berdasarkan diftaktogram tampak puncak grafit pada sampel cangkang biji karet, puncak yang terbentuk pada sudut 2θ = 23,4° dengan kristalinitas sebesar 29,3%. Berdasarkan literatur bahwa sudut karakteristik dari grafit yaitu pada 2θ = 20 -26° [20] dengan derajat kristalinitas yang rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa grafit biomassa berhasil disintesis dan memiliki sifat amorf.

Pola XRD pada GO CBK setelah grafit mengalami proses oksidasi menggunakan pereduktor kuat kalium permanganat menyebabkan pola difraksi GO bergeser ke arah kiri dengan perubahan sifat kristalinitas. Pada penelitian sebelumnya, sintesis GO dengan metode hummer termodifikasi menunjukkan puncak 2θ = 10,3 dan 2θ = 26 [11]. Sedangkan pada penelitian kali ini puncak yang terbentuk pada GO CBK pada puncak 2θ = 10° dengan kristalinitas sebesar 45,2%. Perbedaan posisi sudut pada grafit dan GO dikarenakan telah terbentuk gugus fenol, epoksi, karbonil, maupun karboksil Gugus tersebut dapat mempermudah proses exfolasi pada sintesis rGO.

Difraktogram rGO CBK menunjukkan sudut 2θ = 23,5°, serta memiliki derajat kristalinitas sebesar 17%. Pergeseran sudut yang mengarah ke kanan dikarenakan transformasi GO menjadi rGO yang disebabkan hilangnya bebarapa gugus fenol, gugus epoksi, gugus karbonil, dan karboksil yang disebabkan reduksi oleh Zn [12].

Grafit sekam padi (SP) ditunjukkan Gambar 2. Puncak yang terbentuk pada sudut 2θ 21,2°, dengan kristalinitas sebesar 27%. Pada uji sampel GO SP menunjukkan sudut 2θ = 11° dengan kristalinitas sebesar 47%. Hal tersebut membuktikan bahwa GO SP berhasil disintesis serta memiliki kesamaan puncak dengan penelitian terdahulu yang melaporkan bahwa puncak GO yang terbentuk pada sudut 2θ = 10 -11°. Dalam penelitian kali ini puncak pada rGO SP yang terbentuk pada sudut 21,2° yang memiliki kristalinitas sebesar 13%. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang menggunakan pereduksi Zn puncak yang terbentuk pada sudut 2θ = 23,9° [5].

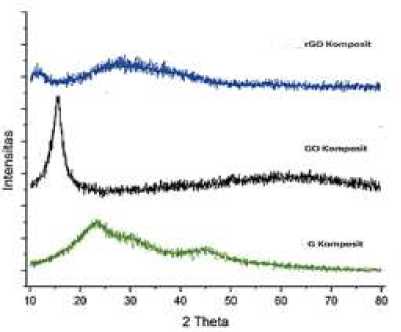

Pada pengujian XRD sampel komposit muncul beberapa puncak seperti yang ditunjukan pada Gambar 3. Pada difraktogram grafit komposit muncul puncak pada sudut 2θ = 24.3° dengan kristalinitas 25,4%. Berdasarkan literatur bahwa karakteristik grafit yaitu pada sudut 2θ = 20 - 26° [20], dengan derajat

kristalinitas yang rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa grafit biomassa hampir terbentuk dan memiliki sifat amorf.

Difraktogram GO menunjukkan sudut pada 2θ = 15°, dengan kristalinitas sebesar 42 %. Difraktogram rGO setelah proses reduksi GO, menunjukkan puncak pada 2θ = 24,3° dengan derajat kristalinitas sebesar 10%.

Gambar 3. Difraktogram grafit, GO, rGO komposit

Karakterisasi FTIR

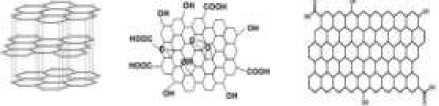

Tujuan dari analysis FTIR adalah untuk menyelidiki keberadaan gugus fungsi dari spektrum vibrasi. Grafit, GO dan rGO memiliki struktur kimia berbeda, ditunjukkan Gambar 4 [21]. .

Gambar 4. Struktur kimia G, GO dan rGO

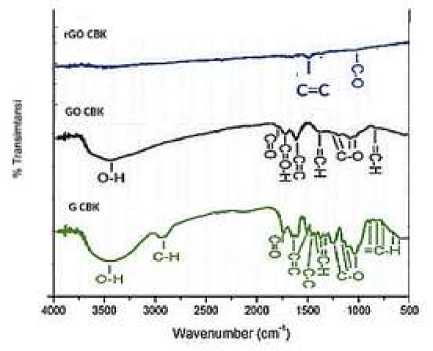

Spektra grafit, GO dan rGO cangkang biji karet ditunjukkan Gambar 5. terdapat gugus C-O pada 1211 cm-1, C=C aromatic 1524 cm-1, gugus C=O pada 1690 cm-1 serta (C-H) pada 698 cm-1, 754 cm-1, dan 824 cm-1.

Gambar 5. Spektrum FTIR puncak serapan dari grafit CBK, GO CBK, dan rGO CBK.

direduksi gugus oksigen akan berkurang [17]. Terdapatnya gugus C-O yang tersisa menandakan bahwa rGO masih menyisakan gugus karbonil selama proses reduksi

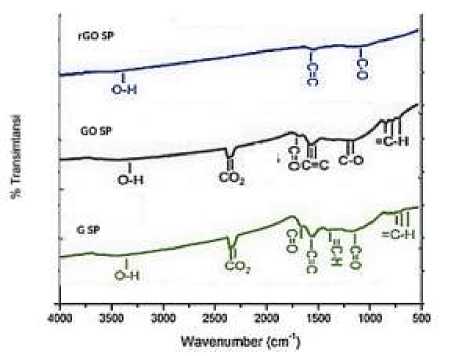

Spektra grafit, GO dan rGO sekam padi ditunjukkan Gambar 6. Pada Grafit Sekam padi terdapat gugus OH pada panjang 3526 cm-1, gugus C-H pada 689 cm-1; 754 cm-1; dan 824 cm-1, gugus C=O pada 1690 cm-1; 1500 cm-1, serta puncak tajam C-O pada 1050 cm-1. Pada sampel GO sekam padi terlihat gugus-gugus yang mirip dengan GO cangkang biji karet, yaitu Hidroksil (OH), gugus C=O, gugus C=C pada 1580 cm-1, gugus C-O dengan intensitas rendah pada 1211 cm-1 serta terbentuknya gugus C-H pada panjang 752 cm-1. rGO sekam padi menunjukan gelombang vibrasi yang terbentuk pada gelombang 1134 cm-1, dan 1533 cm-1 yang menunjukan adanya puncak serapan gugus C-O dan C=C dan gugus O-H. Masih tersisanya gugus oksigen pada sampel SP menandakan proses reduksi kurang sempurna. Namun begitu pada GO SP masih sesuai dengan penelitian sebelumnya [17] yang menyatakan pada sampel rGO memiliki ikatan C=C, C-O, C=O, dan O-H. Serta intensitas serapan pada rGO menurun.

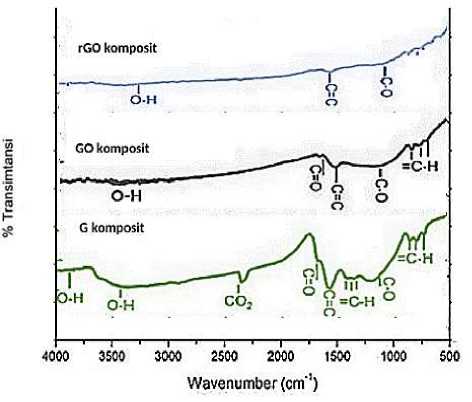

Spektra grafit, GO dan rGO sekam padi ditunjukkan Gambar 7.

Gambar 6. Spektrum FTIR puncak serapan dari grafit, GO dan rGO SP.

Hasil analisis FTIR GO cangkang biji karet tampak gugus-gugus yang terbentuk antara lain gugus O-H yang melebar, serta gugus-gugus lainnya seperti gugus C=O, C=C aromatic, C-O, C=O-H serta C-H. Pada sampel rGO CBK mengalami penurunan intensitas serapan pada gelombang 1520 cm-1 menunjukan adanya puncak C=C, serta puncak lainnya pada 1115 cm-1 yang merupakan ikatan C-O, serta hilangnya beberapa gugus oksigen yang terdapat pada rGO CBK yang memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan setelah

Gambar 7. Spektrum FTIR puncak serapan dari grafit, GO, dan rGO komposit

Berdasarkan hasil sampel grafit tersebut dari ketiga sampel terkandung ikatan C=C aromatik yang merupakan ciri dari vibrasi grafit, serta terbentuknya ikatan C-O akan mempermudah proses pengelupasan grafit menjadi GO. Hasil lainya didapatkan pada sampel GO komposit yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Pada sampel komposit terdapat gugus-gugus oksigen lainnya pada puncak 1691 cm-1 yang disebabkan ikatan C=O yang terbentuk, terdapat juga puncak pada 1547 cm-1; 1691 cm-1; dan 804 cm-1 akibat adanya ikatan C=C, C-O, dan C-H. Akan tetapi pada sampel GO komposit gugus Hidroksil (OH) pada puncak 3398 cm-1 hilang setelah dioksidasi. Meski begitu dapat disimpulkan bahwa sintesis GO berjalan dengan baik, serta sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode hummer termodifikasi [9] dan gugus yang terbentuk merupakan gugus yang identik sebagai GO.

Gelombang lainnya juga yang didapatkan pada rGO komposit pada puncak gelombang 1155 cm-1 yang merupakan ikatan C-O serta ikatan C=C pada gelombang 1560 cm-1, serta masih menyisakan gugus O-H pada gelombang 3433 cm-1 yang merupakan masih terdapat kandungan air. Secara keseluruhan terbentuknya ikatan C=C merupakan indikasi terbentuknya rGO, serta intensitas serapan pada rGO menurun drastis dikarenakan hilangnya gugus-gugus oksigen serta adanya deoksigenasi termal pada penggunaan sonikator [14]. Hal ini sesuai dengan penlitian terdahulu [22] bahwa setelah proses reduksi gugus-gugus oksigen akan berkurang bahkan hilang.

Pembuatan grafena oksida tereduksi (rGO) dapat disintesis menggunakan metode hummer termodifikasi yang didukung dengan proses reduksi oleh Zn. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan sifat yang khas pada rGO cangkang biji karet, sekam padi, dan komposit yang bersifat amorf serta puncak yang muncul

pada masing-masing sampel pada sudut 2θ 23,5; 21,2°; dan 24.3° dengan masing-

masing kristalinitas sebesar 17%, 13%, dan 10% pada puncaknya. Selain itu hasil FTIR menunjukan jumlah gugus fungsi oksigen yang terkandung pada rGO CBK dapat berkurang setelah direduksi.

-

[1] Habte, A. T., Ayele, D. W., & Hu, M. (2019). Synthesis and Characterization of Reduced Graphene Oxide (rGO) Started from Graphene Oxide (GO) Using the Tour Method with Different Parameters. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5058163

-

[2] Trivedi, S., Lobo, K., & Ramakrishna Matte, H. S. S. (2019). Synthesis, properties, and applications of graphene. In Fundamentals and

Sensing Applications of 2D Materials (pp. 25–90). Elsevier.

https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102577-2.00003-8

-

[3] Sutter, P. W., Flege, J. I., & Sutter, E. A. (2008). Epitaxial graphene on ruthenium. Nature Materials, 7(5), 406–411.

https://doi.org/10.1038/nmat2166

-

[4] Berger, C., Song, Z., Li, T., Li, X., Ogbazghi, A. Y., Feng, R., Dai, Z., Alexei, N., Conrad, M. E. H., First, P. N., & de Heer, W. A. (2004). Ultrathin epitaxial graphite: 2D electron gas properties and a route toward graphene-based nanoelectronics.

Journal of Physical Chemistry B, 108(52),19912–19916.

https://doi.org/10.1021/jp040650f

-

[5] Honorisal, M. B. P., Huda, N., Partuti, T., & Sholehah, A. (2020). Sintesis dan karakterisasi grafena oksida dari tempurung kelapa dengan metode sonikasi dan hidrotermal. Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi, 16(1), 1. https://doi.org/10.36055/tjst.v16i1.751 9

-

[6] Bhuyan, M. S. A., Uddin, M. N., Islam, M. M., Bipasha, F. A., & Hossain, S.

S. (2016). Synthesis of graphene. In International Nano Letters (Vol. 6, Issue 2, pp. 65–83). Springer Science and Business Media, LLC. https://doi.org/10.1007/s40089-015-0176-1

-

[7] Marcano, D. C., Kosynkin, D. v., Berlin, J. M., Sinitskii, A., Sun, Z., Slesarev, A., Alemany, L. B., Lu, W., & Tour, J. M. (2010). Improved synthesis of graphene oxide. ACS Nano, 4(8), 4806–4814.

https://doi.org/10.1021/nn1006368

-

[8] Lee, X. J., Hiew, B. Y. Z., Lai, K. C., Lee, L. Y., Gan, S., Thangalazhy-Gopakumar, S., & Rigby, S. (2019). Review on graphene and its derivatives: Synthesis methods and potential industrial implementation. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 98, 163–180.

https://doi.org/10.1016/j.jtice.2018.10. 028

-

[9] Moeksin, R., Ade, K., Pratama, A., & Tyani, D. R. (2017). Pembuatan Briket Biorang dari Campuran Limbah Tempurung Kelapa Sawit dan Cangkang Biji Karet. Jurnal Teknik Kimia, 23(3), 146 – 156.

-

[10] Supriyanto, G., Rukman, N. K., Khoiron Nisa, A., Jannatin, M., Piere, B., Zakki Fahmi, M., & Septya Kusuma, H. (2018). Graphene Oxide

from Indonesian Biomass: Synthesis and Characterization. BioResources, 13(3), 1832 – 1840.

-

[11] Pratama, A., Destiarti, L., &

Adhitiyawarman, A. (2021). Sintesis Titanium Oksida/Reduced Graphene Oxide (TiO2/rGO) untuk Fotokatalisis Bahan Pewarna Metilen Biru. POSITRON, 11(1), 31.

https://doi.org/10.26418/positron.v11i1 .45355

-

[12] Taufantri, Y., Irdhawati, I., & Asih, I. A. R. A. (2016). Sintesis dan Karakterisasi Grafena dengan Metode Reduksi Grafit Oksida Menggunakan Pereduksi Zn. Jurnal Kimia VALENSI,

2(1), 17–23.

https://doi.org/10.15408/jkv.v2i1.2233

-

[13] Basu, S., & Bhattacharyya, P. (2012). Recent developments on graphene and graphene oxide based solid state gas sensors. In Sensors and Actuators, B: Chemical, 173, pp. 1–21. Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.07.0 92

-

[14] Gobel AP dan Arief A. 2021. Pengaruh Karbonisasi Terhadap

Karakteristik Batok Kelapa

Berdasarkan Uji Proksimat dan Nilai Kalor. Jurnal Mineral, Energi, dan Lingkungan. Jilid 5. P. 48-54.

-

[15] Chen, X., Qu, Z., Liu, Z., & Ren, G. (2022). Mechanism of Oxidization of Graphite to Graphene Oxide by the Hummers Method. ACS Omega, 7(27), 23503–23510.

https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01 963

-

[16] Domínguez-Bajo, A., González-Mayorga, A., Guerrero, C. R., Palomares, F. J., García, R., López-Dolado, E., & Serrano, M. C. (2019). Myelinated axons and functional blood vessels populate mechanically compliant rGO foams in chronic cervical hemisected rats. Biomaterials, 192, 461–474.

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2 018.11.024

-

[17] Hidayat, A., Setiadji, S., Eko, D., Hadisantoso, P., Kimia, J., Sains, F., Teknologi, D., Gunung, S., &

Bandung, D. (n.d.). Sintesis Oksida Grafena Tereduksi (rGO) Dari Arang Tempurung Kelapa (Cocos nucifera), al-Kimiya, 5(2), 68 - 73

-

[18] Chan, K. Y., Baktash, A., Demir, B., Mayes, E. L. H., Yang, D., Pham, D. Q., Lin, K. te, Mouritz, A. P., Ang, A. S. M., Fox, B., Zhu, B., Lin, H., Jia, B., & Lau, K. T. (2021). Tailoring mechanical and electrical properties of graphene oxide film for structural dielectric capacitors. Journal of Power Sources, 482, 1-11

https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.22 9020

-

[19] Azizah dan Susanti D. 2015. Pengaruh Variasi Kadar Zn dan Temperatur Hydrotermal Terhadap Struktur dan Nilai Konduktivitas Elektrik Material Graphene. Jurnal Teknik Pomits, 3, 210-214.

-

[20] Ikhtiar Bakti, A., Amalia Harianto, Y., & Kusuma Nugraha, M. (2022).

Karakterisasi Karbon Aktif yang Terbuat dari Tempurung Kelapa

dengan Aktivasi Na2CO3 dan Suhu 1000oC Menggunakan Teknik XRD dab SEM-EDX. Chem. Prog, 15(2),

76.

https://doi.org/10.35799/cp.15.2.2022. 44495

-

[21] Hidayah, N. M. S., Liu, W. W., Lai, C. W., Noriman, N. Z., Khe, C. S., Hashim, U., & Lee, H. C. (2017). Comparison on graphite, graphene oxide and reduced graphene oxide: Synthesis and characterization. AIP Conference Proceedings, 1892. https://doi.org/10.1063/1.5005764

-

[22] Yanti, D. R., Hikmah, U., Prasetyo, A., & Hastuti, E. (2020). The effect of microwave irradiation onreduced graphene oxide from coconut shells. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 456(1), 1-5

https://doi.org/10.1088/1755-1315/456/1/012008

70

Discussion and feedback