The Role of Government and Its Provision on the Quality of Education : The Case of Public Junior High School among Province in Indonesia Period 2000-2004

on

Bayu Kharisma, Good Governance sebagai suatu Konsep ... 9

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

(SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)

Bayu Kharisma

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Email: bayu_kharisma@yahoo.com

Abstract : Good Governance as a Concept and Why it is Important in Public and Private Sector (Institutional Economic Approach). This article aims to: (1) explore historically the approach of the World Bank, the International Monetary Fund (IMF) and the United States as an international financial institution in defining requirements for each major aid program with the application of good governance concept in developing countries and case studies of such program in South Korea, Thailand and Indonesia, (2) to illustrate one form of reform in governance and bureaucracy that is based on assumptions that neo-liberal policies boost the market (market-driven) and the principles of neo-managerial conducted in Singapore and several other Asian countries and (3) to illustrate the application of good governance at the firm level by introducing the concept of codes of governance as a major tool to improve the effectiveness of governance systems in a company. The conceptual framework used in this article combine literature review of journal articles and books. Study results showed that the established requirements do not always bring the expected policy reforms

Keywords : Good governance, institutional economics, policy

Abstrak : Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta ( Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Serikat sebagai lembaga pembiayaan internasional dalam menetapkan persyaratan utama untuk setiap program bantuan dengan penerapan konsep good governance di negara berkembang dan studi kasus yang terjadi di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, (2) menggambarkan salah satu bentuk reformasi dalam governance dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neoliberal, kebijakan market-driven dan prinsip-prinsip neo-manajerial yang dilakukan di Singapura dan beberapa negara Asia lainnya dan (3) penerapan good governance pada tingkat perusahaan dengan memperkenalkan konsep codes of governance sebagai suatu alat utama untuk meningkatkan efektifitas sistem tata kelola dalam suatu perusahaan. Artikel ini menggabungkan kajian literatur dari jurnal, artikel dan buku. Hasil studi menunjukkan persyaratan yang telah ditetapkan tidak selalu membawa reformasi kebijakan yang diharapkan.

Kata Kunci : Good Governance, Ekonomi Kelembagaan, kebijakan

PENDAHULUAN

Konsep “governance” bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi government atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan governance seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak (World Bank, 1989). Selanjutnya, banyak definisi tentang good governance, namun definisi yang paling umum adalah kepemerintahan yang baik. World Bank

mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

World Bank merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkan good governance sebagai “program pengelolaan sektor publik” (public sector management program), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. World Bank (1992a) mendefinisikan governance sebagai

“exercise of political power to manage nation”, dimana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi good governance versi World Bank hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan membatasi keterlibatan negara atau pemerintah.

Pengalaman Afrika pasca krisis utang dan perang dingin telah menggambarkan suatu iklim umum dalam menyokong pasar bebas dan demokrasi liberal. Hal ini menunjukkan bahwa good governance merupakan “pemaksaan” oleh negara industrialisasi maju dan agen internasional (termasuk lembaga maupun negara donor) dalam membentuk tata kepemerintahan pasar. Dengan melihat kasus Afrika, menunjukkan pemerintah dianggap sebagai adalah salah satu sumber kegagalan pembangunan. Untuk membangun kepemerintahan yang baik maka peran pemerintah harus dikurangi (less government) karena disinyalir bahwa pemerintahan yang besar (big government) akan menjadi sumber dari kepemerintahan yang buruk (bad governance). Kepemerintahan yang buruk tersebut ditandai dengan pemerintahan yang tidak representatif serta sistem non-pasar yang tidak efisien, dimana dalam prakteknya menjadi sumber kegagalan pembangunan di Afrika. Sejak saat itulah awal mula upaya mengatasi permasalah-permasalahan di dunia ketiga dilakukan, dengan cara mewajibkan sejumlah persyaratan dari World Bank (yang kemudian diikuti oleh lembaga dan negara donor lainnya). Krisis di Afrika telah membawa pesan yang jelas dalam memperkenalkan sebuah konsep baru untuk melawan apa yang diidentifikasi World Bank sebagai sebuah “crisis of governance” atau “bad governance”.

Istilah “good governance” terus mengalami pasang surut dalam maknanya. Mulai tahun 1980-an dan 1990-an, negara-negara dan lembaga donor cenderung terus untuk melakukan redefinisi dan reformasi mengenai ketentuan serta persyaratan bantuan di negara penerima bantuan. Selama ini negara dan lembaga donor-donor seperti International Monetary Fund, World Bank, dan Amerika Serikat semakin bersikeras menuntut atas kinerja dan tata kelola kepemerintahan yang baik

(good governance) sebagai prasyarat bantuan yang disebut dengan “selektivitas”, yaitu komitmen dari negara penerima bantuan untuk menunjukkan keseriusannya terhadap reformasi di bidang ekonomi dan sosial termasuk beberapa aspek lainnya, yaitu adanya reformasi yang substansial dalam kepemerintahan, administrasi dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neo-liberalisme, market-driven dan penerapan prinsip-prinsip neomanagerial.

Dalam konteks globalisasi, dominasi ideologi neo-liberalism dan kebijakan dorongan pasar (market-driven) sebagian besar telah meluas dan diadopsi beberapa negara dalam upaya melakukan reformasi sektor publik antara lain mempercayai adanya asumsi superioritas pasar, penolakan peran dominan negara, pengurangan dalam aktifitas sektor publik, preferensi aturan-aturan pasar dalam penyediaan terhadap layanan publik, menggunakan prinsip-prinsip bisnis dalam pelayanan publik dan kepedulian terhadap pilihan serta mengedepankan kepuasan terhadap pelanggan (Haque, 2004). Sementara itu, di negara-negara kapitalis maju sejak akhir periode 1970-an sudah terlihat munculnya fokus neo-liberalsm pada perampingan negara dan memperluas kekuatan pasar untuk mengatasi inefisiensi, stagnasi, dan pengangguran.

Globalisasi telah membawa pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kondisi ini membuat setiap negara harus mempersiapkan diri terhadap efek yang ditimbulkannya sehingga tidak berdampak buruk terhadap kondisi pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan salah satu contoh dari dampak globalisasi. Oleh karena itu, lembaga bantuan asing terus mensyaratkan dan menyuarakan penyesuaian struktural yang mengarah pada penciptaan good governance.

Good governance awalnya ditujukan untuk masalah reformasi pada sektor publik, namun seiring dengan tingkat persaingan yang semakin ketat pada lingkungan perusahaan maka memungkinkan good governance untuk diaplikasikan ke dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut yang dikenal dengan good corporate governance (GCG). Sejauh ini, istilah good corporate governance diyakini sebagai salah satu kunci sukses bagi perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama

bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Good corporate governance muncul dikarenakan adanya regulatory system yang rendah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, lemahnya praktek perbankan, serta pandangan board of directors yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan, meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan meningkatkan efektifitas sistem corporate governance maka dibentuklah konsep codes of governance.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis perubahan pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Serikat sebagai lembaga pembiayaan internasional dalam menetapkan persyaratan utama untuk setiap program bantuan di negara berkembang yang dilanjutkan dengan studi kasus yang terjadi di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, (2) melihat salah satu bentuk reformasi dalam governance dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neoliberal, kebijakan dorongan pasar (market-driven) dan prinsip-prinsip neo-manajerial di Singapura yang kemudian dilanjutkan dengan studi kasus di beberapa negara Asia, dan (3) penerapan good governance pada tingkat perusahaan dengan memperkenalkan konsep codes of governance sebagai suatu alat utama untuk meningkatkan keefektifan sistem tata kelola suatu perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Good Governance dan Ideologi Pasar

Governance seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (World Bank, 1989). Selain itu, konsep governance dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti perusahaan, internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Selama “governance” merupakan proses pengambilan keputusan dan proses, dimana keputusan tersebut diimplementasikan. Selanjutnya, analisis governance lebih fokus pada aktor-aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, struktur formal dan informal yang telah ditempatkan dalam mengambil keputusan.

World Bank (1992) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab,

sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ada beberapa prinsip yang mendasari pentingnya pemahaman good governance. Prinsip-prinsip tersebut yaitu (World Bank, 1992): a) Partisipasi masyarakat: semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingannya. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif, b) Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia, c) Transparasi: dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, d) Peduli stakeholder : lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan, e) Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh pada hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus hal kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur, f) Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya, g) Efektifitas dan efisiensi : proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan menggunakan sumber daya tersebut seoptimal mungkin, h) Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan, i) Visi Strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Good governance sesungguhnya muncul dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya

komunisme dan/atau akhir dari perang dingin. Good governance secara sistematik didesain untuk merespon korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang. World Bank merupakan lembaga yang pertama kali memperkenalkan konsep “public sector management programs” dalam rangka melaksanakan tata kepemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam konteks persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment (World Bank,1989). Selanjutnya, good governance dalam konteks tersebut dipandang sebagai a sound of development.

Dalam konteks globalisasi, ideologi neo-liberalisme menjadi arus utama kebijakan politik dan ekonomi, yang mencerminkan organisasi kapitalis yang secara jelas memaksakan kekuatan masyarakat sipil melalui strategi dan teknologi kekuasaan, termasuk pendayagunaan hukum sebagai media kontrol. Ini berarti bahwa neo-liberalisme menjadi sebuah sistem yang destruktif dan mengeksploitasi minoritas. World Bank, IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah pencetusnya, yang biasa disebut sebagai institusi “Breetonwoods” yang lahir dan berbasis di Amerika Serikat sejak 1944. Kelompok ini berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi produksi dan pengurangan peran negara dalam pemenuhan sektor publik, sehingga akan tercapai suatu “kompetisi pasar bebas”.

Kebijakan ekonomi internasional yang didominasi institusi ini disebut dengan “konsensus Washington”. Dipicu oleh kegagalan pemerintah yang semakin meluas dalam mengelola kegiatan ekonomi, konsep Konsensus Washington berpijak pada upaya stabilisasi melalui kebijakan penyesuaian struktural, yang direkomendasikan oleh organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat. Konsensus Washington menekankan kepada kebijakan makro ekonomi dan keuangan yang lebih hati-hati, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, liberalisasi keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Kebijakan-kebijakan ini secara implisit mengajak pemerintah “menahan diri” untuk tidak turut campur dalam kegiatan ekonomi, melainkan justru lebih memfokuskan kepada kebijakan moneter, menjamin hak kepemilikan (property rights) dan menyiapkan infrastruktur pendidikan dasar.

Dari berbagai paket kebijakan Konsensus Washington tersebut terlihat warna dominan perekonomian diarahkan kepada minimalitas peran

negara untuk digantikan oleh pasar (market mechanism). Kebijakan deregulasi ditujukan untuk memberi ruang bagi kegiatan ekonomi dengan menghilangkan banyak peraturan yang justru ditengarai disinsentif bagi pertumbuhan investasi. Kebijakan deregulasi diperkuat dengan kebijakan liberalisasi, baik di sektor keuangan maupun perdagangan, sehingga semakin merangsang pelaku ekonomi untuk memacu aktivitasnya.

Kebijakan privatisasi dan penanaman modal asing (PMA) memiliki peran ganda, di samping meminimalisir peran negara dalam perekonomian juga dimaksudkan untuk mengurangi praktik sektor riil yang selama ini sangat tidak sehat, distortif, dan terkonsentrasi. Akhirnya, kepastian aturan tentang hak kepemilikan merupakan harapan bagi setiap pelaku ekonomi, baik domestik maupun asing. Berikut ini beberapa kebijakan yang diusung dalam Washington Konsensus, yaitu (Williamson, 2004) : 1) Disiplin anggaran pemerintah, 2) Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sebagai penunjang pertumbuhan dan pelayanan masyarakat kelas menengah ke bawah, 3) Reformasi pajak dengan memperluas basis pemungutan pajak, 4) Tingkat bunga yang ditentukan pasar dan harus dijaga positif secara riil, 5) Nilai tukar yang kompetitif, 6) Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif, 7) Penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing langsung, 8) Privatisasi BUMN, 9) Deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi baru dan mendorong pasar agar lebih kompetitif, dan 10) Keamanan legal bagi hak kepemilikan.

Institusi

Kata institusi sering diterjemahkan secara harfiah sebagai organisasi. Dalam literatur New Institutional Economics, institusi didefinisikan sebagai aturan main (rules of the game) di dalam masyarakat dan pelaku (players) yang mengaplikasikan dan mengimplementasikan aturan tersebut atau suatu alat yang digunakan manusia sebagai batasan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Batasan ini bisa berupa aturan formal (sistem kontrak, undang-undang, hukum, regulasi) dan aturan informal (konvensi, kepercayaan dan norma sosial dan budaya) beserta aturan penegakan (enforcement) yang memfasilitasi atau membentuk perilaku (behavior) individu atau organisasi di masyarakat (North,1991). Beberapa asumsi mengenai bentuk dari institusi formal dan

informal, yaitu: a) Institusi informal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fungsional dari organisasi formal, b) Institusi formal mempengaruhi core dari institusi informal, c) Institusi formal dapat disusun dengan baik ketika institusi informal dijalankan secara berkelanjutan, dan d) Institusi formal dan informal memiliki tahapan yang berbeda dalam melakukan perubahan.

Institusi menjadi penting bagi pembangunan ketika banyak pihak berinteraksi (bertransaksi) dalam memainkan perannya masing-masing. Permasalahan informasi dan penegakan hukum (enforcement) menjadi penyebab tingginya biaya transaksi (transaction cost) antar pihak tersebut. Institusi hadir untuk mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran (transaksi) tersebut dan bersama dengan penggunaan

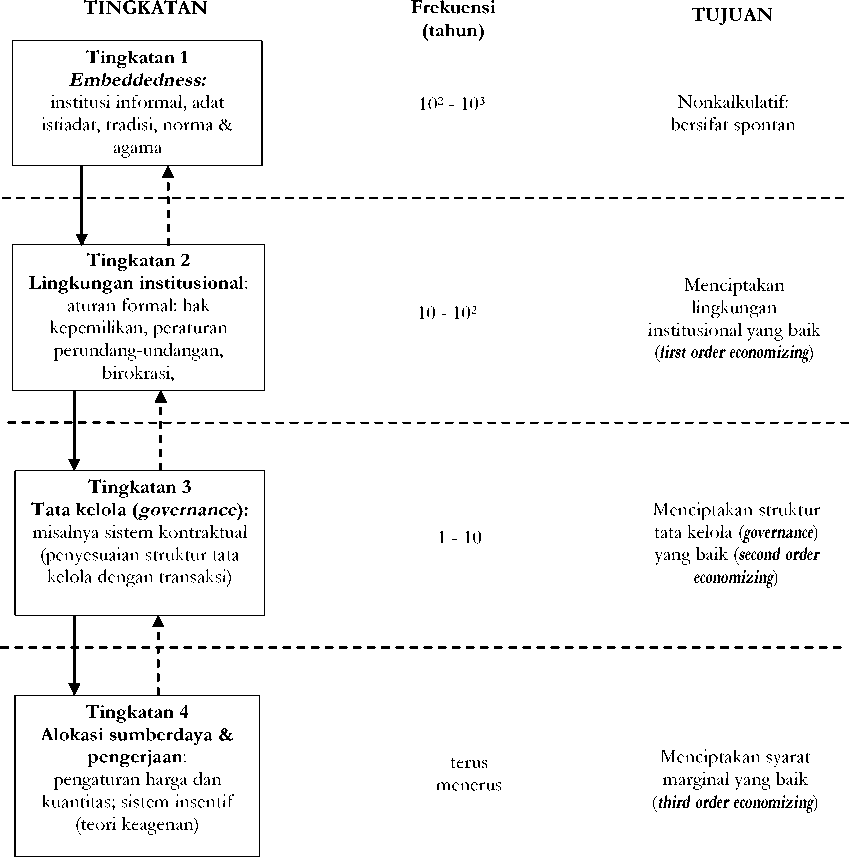

teknologi, institusi akan menentukan biaya transaksi (North, 1995). Institusi yang baik akan mendorong transaksi dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi biaya transaksi dengan memperbaiki akses dan kualitas informasi dan mendorong tegaknya aturan. Di dalam masyarakat, peranan institusi adalah mengurangi ketidakpastian dengan cara membentuk struktur interaksi masyarakat yang stabil. Tetapi kestabilan itu bukanlah hal yang mutlak, karena dapat terjadi perubahan institusi. Perubahan institusi merupakan proses yang komplek karena perubahan itu akan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan aturan. Berikut ini keterkaitan antar 4 (empat) tingkatan institusi yang saling memiliki hubungan timbal balik (Williamson, 2000).

Sumber : Williamson , 2000

Gambar 1

Tingkatan Institusi

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tingkatan pertama adalah social theory atau tingkatan sosial, yang terdiri dari aturan informal yaitu norma, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, agama dan sebagainya. Aturan ini berkembang dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Agama memainkan peranan yang besar dalam tingkatan ini. Institusi dalam tingkatan ini mengalami perubahan secara perlahan (bisa memakan waktu berabad bahkan milenium).

Tingkatan kedua mengacu kepada economics of property rights (ekonomi hak kepemilikan) atau positive political theory yang merupakan lingkungan institusi yang terdiri dari aturan formal yang berupa konstitusi, hukum, hak kepemilikan. Desain instrumen dalam tingkatan ini meliputi eksekutif, legislatif, lembaga hukum, dan birokrasi pemerintah. Aturan formal ini sejalan dengan aturan informal. Institusi dalam tingkatan ini membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 100 tahun untuk mengalami perubahan.

Tingkatan ketiga adalah transaction cost economics (ekonomi biaya transaksi) dimana dalam tingkatan ini ditempatkan fungsi sistem penegakan hukum untuk mendefinisikan kontrak dan penegakannya yang tidak terlepas dari biaya transaksi, yaitu biaya yang diperlukan mulai dari biaya mencari informasi, melakukan kontrak dan memonitoring kontrak. Biaya transaksi akan efisien kalau infomasi sempurna, penegakan aturan formal dan informal berjalan degan baik. Institusi dalam tingkatan ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 10 tahun untuk mengalami perubahan.

Tingkatan keempat adalah neoclassical economics atau agency theory yang terkait dengan pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada tingkatan ini analisis neoklasik bekerja. Pemerintah merupakan hubungan antara pemilik power (principal) dan perwakilan (agent). Hubungan antara constituent dengan legislatif, hubungan antara legislatif dengan esekutif, dan hubungan antara esekutif dan pihak ketiga. Hubungan akan berjalan efisien kalau ada sistem insentif (reward dan punishment). Hubungan principal-agent ini menggambarkan alokasi sumber daya dan pekerjaan. Institusi dalam tingkatan ini membutuhkan waktu secara terus menerus untuk mengalami perubahan.

Institusi dikatakan efisien jika biaya transaksi rendah, adanya kepastian aturan main (certainty) dan hubungan yang sepadan antara principal dan agent (equal relationship). Institusi dapat dikatakan efektif apabila dapat menginvestasikan keterampilan dan ilmu

pengetahuan dengan tujuan efisiensi biaya dalam rangka meningkatkan produktivitas. Pelaku dari organisasi tersebut sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada institusi atau kelembagaan jika melihat adanya peluang baru. Peluang baru atau perubahan tersebut mungkin dirasakan sebagai hasil perubahan pada organisasi atau konsekuensi dari kompetisi diantara organisasi yang ada.

Institusi yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan (predictable), dapat dipercaya, disusun dengan benar dan juga dilaksanakan dengan benar. Walaupun stabilitas institusi sangat penting dalam meningkatkan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi adaptasi dan perubahan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Adanya perubahan insitusi membawa pada pertanyaan seberapa mungkin perubahan itu terjadi, bagaimana terjadinya dan bagaimana menghadapinya. Faktor ekonomi politik sering menjadi penyebab yang menentukan sifat dan tingkat perubahan institusional dalam waktu dan siklus yang berbeda.

Good Corporate Governance (GCG) dan Codes of GovernanceDefinisi Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Komite Cadburry, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung 4 (empat) nilai utama yaitu: accountability, transparency, predictability dan participation. Pengertian lainnya datang dari Finance Committee on Corporate Governance of Malaysia, dimana GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya. Kemudian, “GCG” ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem,

dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Secara umum ada empat prinsip utama good corporate governance (Asian Development Bank, 2000) yaitu : Transparency, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, Accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, Responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, dan Fairness, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Arti penting good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: a) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement), b) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, c) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta meningkatkan efektifitas sistem corporate governance, maka dibentuklah konsep codes of governance. Menurut Aguilera dan Cuervo-Cazurra 2004, dua tujuan utama dibentuknya kode kepemerintahan (codes of governance) adalah : (1) meningkatkan kualitas tata

kelola pengurus perusahaan dan (2) meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.

Kode kepemerintahan (codes of governance) muncul sebagai respon terhadap adanya mismanagement dalam suatu perusahaan. Pada tahun 1999, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengeluarkan Prinsip Corporate Governance, dimana sejak itu diadopsi secara luas sebagai tolak ukur, baik di negara-negara OECD dan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, aktor-aktor yang terlibat dalam mengeluarkan kode pemerintahan dibagi dalam empat kelompok besar: (a) pembuat aturan (lawmakers), (b) Pembuat model (model makers), (c) pembuat pasar (market makers) dan (d) pemegang peran dalam kepemerintahan (governance enactors).

Pembuat aturan (lawmakers) mencakup semua aktor yang memberikan dan menyediakan hukum, peraturan, dan aturan yang diperlukan suatu organisasi mencapai status hukum yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Kelompok ini harus mencakup peraturan organisasi internasional, pemerintah dan organisasi pemerintah, dan otoritas pasar modal. Organisasi-organisasi internasional menetapkan peraturan kode dan peraturan dengan bidang lintas perbatasan nasional. Otoritas pasar modal biasanya instansi pemerintah yang menetapkan peraturan untuk operasi di dalam pasar tertentu atau pasar di mana perdagangan organisasi (misalnya, US Securities and Exchange Commission [SEC] atau UK. Financial Services Authority (FSA).

Pembuat pasar (market makers) terdiri dari penyedia sumber daya keuangan dan penyedia faktor produksi. Tugasnya adalah menyediakan organisasi dengan sumber daya kunci yang disalurkan ke pasar yang sudah mapan. Pembuat pasar relatif pasif dalam fungsi pemerintahan. tetapi penyediaan sumber dayanya memiliki syarat untuk kepatuhan menerima organisasi untuk standar tertentu. Pembuat model (market makers) termasuk semua aktor, meskipun di luar struktur organisasi perusahaan, namun memiliki suara dalam menetapkan norma-norma informal dan model mental anggota dewan. Model ini tidak hanya mendefinisikan minimum hurdles yang dihadapi untuk mengakses sumber daya di pasar tetapi juga menyajikan contoh untuk aktivitas perusahaan. Kelompok ini meliputi assesor pasar, konsultan, dan pendidik bisnis. Pemegang peran dalam kepemerintahan (governance enactors) adalah orang-orang yang memiliki peran langsung terhadap proses kepemerintahan, seperti pemegang saham pengendali dan pemegang saham aktif besar,

CEO dan manajer puncak dan anggota dewan masing-masing.

Proses institusionalisasi telah menjadi salah satu objek utama dari penelitian dalam pendekatan teori kelembagaan organisasi baru (NIS). Namun, deskripsi dari proses pelembagaan sering mengungkapkan bagaimana praktek yang dilembagakan telah melegitimasi munculnya aktor baru atau me-redefinisi batas lapangan (perubahan nonisomorfik pada tingkat lapangan). Selain itu, Barley dan Tolbert (1997) mengatakan bahwa proses pelembagaan ini juga terkait dengan strukturasi bidang. Greenwood et al. (2002) mengidentifikasi enam tahap menuju pelembagaan penuh suatu praktek dan selanjutnya terhadap perubahan kelembagaan di tingkat lapangan, baik isomorfik atau nonisomorfik yaitu : (a) goncangan, (b) deinstitusionalisasi, (c) preinstitusionalisasi, (d) teorisasi, (e) difusi, dan (f) reinstitusionalisasi.

Seiring dengan praktik yang ada sekarang mulai goyah, pemain institusional baru dapat memasuki lapangan, atau pelaku yang telah ada mendapatkan legitimasi dengan mengajukan ide dan praktik baru. Tekanan yang terkait menurun dan organisasi dapat menjalankan langkah otonom menuju inovasi berdasarkan kemungkinan teknis dan bukan berdasarkan tunduk pada suatu norma sosial dan mitos tertentu. Penciptaan inovasi selanjutnya mengarah pada pembuatan teori untuk inovasi yang berbeda masih dalam bentuk abstrak untuk mendeskripsikan properti dan hasil yang diperkirakan. Selama masa teorisasi, praktik inovatif yang muncul dibingkai dan disusun agar memenuhi prasyarat sosial yang ada. Dengan cara ini, inovasi dibuat sebanding atau memiliki kekuatan setara antara kecakapan teknis (legitimasi pragmatis) dan konsisten atau sejalan dengan norma yang ada (legitimasi moral).

PEMBAHASAN

Konteks Sejarah

Negara-negara mencari bantuan hutang dan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman dan bantuan pembangunan bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa dekade yang lalu, International Monetery Fund (IMF) dan World Bank telah menerapkan program penyesuaian struktural (structural adjusment programs) untuk memaksakan kondisi tertentu terhadap suatu negara yang menderita disebabkan oleh neraca pembayaran defisit, inflasi tinggi, dan melambatnya GDP. Langkah-langkah awal jangka pendek yang ditetapkan oleh international financial institutions (IFI) umumnya bertujuan secara

umum untuk memastikan disiplin fiskal dan moneter. Hal ini termasuk membatasi tindakan dan penghematan belanja, devaluasi, liberalisasi perdagangan, kebijakan berorientasi pasar dan privatisasi, dan insentif untuk tabungan swasta dan investasi. langkah-langkah jangka panjang termasuk restrukturisasi peran negara ditujukan untuk pasar dalam mengalokasikan sumber daya.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi dan politik muncul dari program penyesuaian struktural (SAP) yang ditetapkan oleh IFI untuk pelaksanaannya pada banyak negara berkembang sejak 1980-an, khususnya di Sub-Sahara Afrika. Salah satu contoh misalnya program reformasi sektor pertambangan di Ghana, dimana formulasi Kebijakan di Ghana ditentukan oleh IMF dan dilaksanakan dengan keterlibatan aktif dari pemerintah sejak 1983 telah mengakibatkan negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi negara terus menerus dan keuntungan dalam ekonomi makro. Namun, Ghana terus menghadapi permasalahan sosial ekonomi yang sangat buruk. Penderitaan masyarakat miskin ini semakin memburuk karena masyarakat telah mengalami marjinalisasi lebih lanjut, perpindahan penduduk yang besar telah terjadi, sebagian besar ekonomi mineral negara itu dimiliki oleh perusahaan multinasional asing, dan di sana telah terjadi pencemaran tambang berlanjut dan pencemaran sumber daya air tawar. Dengan demikian, berdasarkan kondisi yang terjadi di Ghana menunjukkan bahwa program penyesuaian struktural yang dicetuskan oleh IMF maupun World Bank tidak berjalan efektif.

World Bank dan Good Governance

Secara tradisional, awalnya World Bank tidak mempertimbangkan masalah isu-isu politik dan pemerintahan dalam menentukan program bantuan di negara penerima serta tidak mempunyai motif dan hubungan politis tertentu, dimana mandat utama World Bank tidak mencakup reformasi pemerintahan yang tidak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi. Sebagai penasihat umum World Bank, Ibrahim Shihata menyatakan bahwa World Bank hanya dapat mempromosikan reformasi layanan hukum dan sipil dan transparansi dan akuntabilitas dalam disiplin anggaran dan pengelolaan fiskal dalam melakukan agenda tersebut.

Reformasi sektor publik yang ditetapkan oleh kebijakan World Bank yang bertujuan untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi telah mengalami pergeseran pada 1990-an, dimana semenjak terjadinya krisis di Afrika. World Bank melaporkan bahwa terjadinya

“krisis tata kepemerintahan” di Sub-Sahara Afrika dikarenakan kurang efektifnya penggunaan bantuan pembangunan (World Bank, 1989). Selanjutnya, World Bank mengindentifikasikan bahwa hal tersebut disebabkan karena buruknya kinerja kepemerintahan (governance) di negara tersebut. Selain itu, sebagai kepala ekonom mantan World Bank Joseph Stiglitz mengakui pada tahun 1999, telah terjadi pergeseran menuju “tujuan yang lebih luas, memiliki instrumen yang lebih dari kasus sebelumnya,” terjadi dengan perubahan pandangan tentang pembangunan di World Bank serta dalam pengembangan masyarakat.

Meskipun World Bank menyajikan tujuan yang lebih luas seperti yang disebutkan oleh Stiglitz (1999) dalam hal ekonomi, namun pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aspek politik. Sebagai ilustrasi, World Bank yang bertindak sebagai sekretariat konsorsium pada beberapa negara donor menetapkan beberapa kondisi politik dalam memberikan bantuan dan menyampaikan kondisi tersebut ke negara-negara penerima bantuan serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya (Gibbon,1993). Selanjutnya, wacana tata kelola kepemerintahan yang dicetuskan World Bank mencerminkan ketegangan antara aspek ekonomi dan politik pemerintahan untuk memberikan kriteria yang tepat untuk digunakan dalam menentukan tata pemerintahan yang baik dan untuk mengevaluasi sebuah negara penerima untuk kondisi yang tepat untuk alokasi bantuan.

Sebagai syarat atau kondisi untuk meminjam bantuan pembangunan, World Bank mensyaratkan pemerintah penerima bantuan untuk menunjukkan kinerja yang efektif dan mempromosikan reformasi lebih lanjut. Alasan utamanya adalah bahwa dengan melaksanakan tata kepemerintahan yang baik, yaitu memberantas korupsi, nepotisme, birokrasi, dan mismanagement dan transparansi, akuntabilitas, serta prosedur yang tepat maka bantuan akan efektif digunakan untuk mencapai tujuan, khususnya untuk mengurangi kemiskinan.

World Bank menekankan pada dimensi ekonomi dari good governance dan kapasitas negara untuk secara efektif menggunakan bantuan pembangunan. Hal ini menggunakan pendekatan yang tidak berhubungan dengan politik untuk pembaruan tata pemerintahan dalam alokasi bantuan pembangunan dengan berfokus pada efisiensi dalam administrasi publik, supremasi hukum, dan gagasan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan sebagai unsur penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya, tidak secara eksplisit mempertanyakan

bagaimana pemerintah yang sah dan struktur kekuasaan perusahaan, proses pengambilan keputusan, bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan atau bagaimana sistem ekonomi berjalan dengan adil.

Mengakui bahwa persyaratan telah gagal untuk mendorong reformasi di negara-negara penerima, World Bank dan para donor mengubah fokusnya mengenai persyaratan untuk selektivitas dalam mengalokasikan bantuan. Laporan World Bank pada tahun 1998 menilai bahwa pemerintah yang lebih mampu menggunakan bantuannya adalah pemerintah dengan kinerja ekonomi yang baik. Laporan tersebut menganjurkan bahwa bantuan harus dikaitkan dengan kinerja dan ditargetkan untuk negara-negara dengan institusi yang efektif dan menyuarakan kebijakan yang baik. Akibatnya, World Bank dan beberapa negara donor telah bergeser fokusnya dan mencoba untuk mendorong tata pemerintahan yang baik di negara penerima dengan memberikan bantuan dan melampirkan persyaratan-persyaratan politik untuk yang membutuhkan kinerja dan tata pemerintahan yang baik sebagai prasyarat dari pemerintah penerima.

Harrison (2004) menegaskan bahwa meskipun World Bank menunjukkan perhatian utama dengan efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan administrasi reformasi, agenda kepemerintahan ini adalah “tunduk pada pengaruh politik dan ideologi dan bagaimana reformasi tata pemerintahan dapat memiliki berbagai efek pada pengaruh kekuasaan.” ini pernyataan ini didasarkan pada analisis sebelumnya oleh beberapa pengamat (Harris et al, 2002). Setelah mempelajari secara ekstensif intervensi World Bank di Sub-Sahara Afrika, Harrison (2004) menyimpulkan bahwa Bank Dunia memiliki pandangan liberal, yang telah dikenakan pada negara-negara Afrika dalam mempromosikan reformasi tata pemerintahan melalui intervensi-pinjaman dan bantuan teknis. Selanjutnya, bahwa negara-negara Afrika telah menjadi subjek sebagian besar pembaruan tata pemerintahan yang didanai Bank Dunia. Harrison memandang hal ini adalah dunia liberal baru, diredam dalam kombinasi budaya Barat dan sejarah dan pemikiran politik Amerika, untuk membentuk strategi Bank Dunia mengurangi kapasitas dan ruang lingkup negara penerima untuk aksi publik.

Harrison menemukan bahwa teori World Bank mengenai perubahan politik mempunyai keyakinan bahwa World Bank yang bertanggung jawab untuk perubahan dalam tindakan negara penerima dengan pilihan rasional, bahwa negara harus campur tangan sesedikit mungkin dalam perekonomian, insentif bagi

agen negara akan bekerja, dan negara harus bertindak sebagai pasar melengkapi institusi tidak berjalan dengan efektif. Harrison juga menemukan pandangan dunia liberal-kapitalis bertentangan dengan pandangan dunia dan teori perubahan politik yang terjadi di beberapa negara Afrika, khususnya di Tanzania dan Uganda. Selanjutnya adanya jaringan berbasis klientalisme dalam hubungan etnis-sosial yang kental dengan tradisi budaya dan sejarah di Afrika yang tidak dipahami oleh World Bank.

Dalam studinya World Bank menyajikan update terbaru mengenai indikator agregat pemerintahan untuk tahun 2004-2009 negara dan wilayah, yang dirancang untuk mengukur enam dimensi berikut tata-suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi (Kaufmann et al, 2005). Studi ini menunjukkan bahwa “ada sedikit bukti dari setiap tren-untuk lebih baik atau lebih buruk dalam rata-rata global governance”. Selain itu, berdasarkan bukti yang ada “sebagian besar hubungan antara kepemerintahan dan pendapatan per kapita mencerminkan penyebab dari terdahulu dan yang terakhir,” dan bahwa ketiadaan tata kelola kepemerintahan di suatu negara atau wilayah menyebabkan pendapatan rendah.

Berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi saat ini maka untuk keberhasilan reformasi good governance maka faktor sejarah dan budaya negara penerima merupakan masalah yang harus diberikan prioritas utama. World Bank dalam menerapkan konsep good governance tampaknya tidak menunjukkan kepekaan yang cukup untuk permasalahan di negara-negara berkembang dan program yang selama ini ditetapkan mungkin tidak dapat berhasil dalam mencapai hasil yang diharapkan.

IMF dan Good Governance

IMF didirikan untuk bertindak sebagai forum fasilitasi kerjasama moneter internasional dan meregulasi hubungan moneter. Namun peran IMF secara tradisional adalah sebagai koordinator internasional dan regulator mengenai masalah moneter bagi negara yang berada pada tekanan berat karena kombinasi dari kenaikan arus modal dan rincian kewajiban nilai tukar internasional. Pada tahun 1980, karena bertambahnya jumlah negara berkembang yang mencari bantuan, instrumen World Bank atau IMF untuk mencampuri kebijakan negara mulai nampak. Program penyesuaian struktural (structural adjusment programs) mulai menjadi norma dan persyaratan yang terus berkembang.

Pada awalnya IMF hanya terlibat dalam masalah transaksi modal karena perannya dalam menyikapi krisis utang tetapi kemudian mulai membenarkan persyaratan rasional dalam mendorong arus modal. Peranan IMF adalah meningkatkan kepercayaan pasar dan bertindak sebagai katalis. Namun selama tahun 1980-an, lebih dari setengah program yang diusung IMF telah gagal dalam pelaksanaannya (Killick, 1995). Meskipun persyaratan yang selama ini diusung oleh IMF tidak bekerja, namun program penyesuaian struktural selama tahun 1990-an terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 60 sampai 100 persen selama periode 1989-1999, dan jumlah rata-rata kondisi struktur per program meningkat 3-12 persen.

Seiringnya dengan waktu tepatnya pada periode 1980-an, mulai memperlihatkan bahwa dengan adanya konsekuensi politik tertentu, budaya, preferensi, dan kepekaan yang kuat dari negara penerima bantuan menyebabkan program penyesuaian struktural sangat sulit diadopsi meskipun pedoman kebijakan telah dikemas dalam konteks ekonomi (Thirkell-White, 2003). IMF harus berfokus pada perbaikan dan dukungan dari “pengembangan dan pemeliharaan lingkungan ekonomi dan regulasi yang transparan dan stabil”, namun tetap dokumen tersebut memberikan alasan atas kepedulian dengan isu-isu governance. Governance yang buruk akan memiliki dampak saat ini atau mempunyai potensi signifikan terhadap kinerja makroekonomi dalam jangka pendek dan menengah dan pada kemampuan pemerintah kredibel untuk melanjutkan kebijakan yang ditujukan pada kelangsungan hidup eksternal.

Sama seperti halnya World Bank, timbul adanya ketegangan antara agenda ekonomi dan agenda politik kepemerintahan, terutama ketika tujuan IMF dalam governance tidak jelas dan tidak dapat diartikulasikan. Selanjutnya, yang menjadi perhatian bahwa agenda ekonomi governance yang diusung oleh IMF berkaitan dengan pengelolaan ekonomi tradisional dan agenda kepemerintahan secara politis bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, pengambilan keputusan di IMF tentang arah agenda kepemerintahan di setiap negara harus responsif terhadap tradisi politik, budaya, preferensi, dan kepekaan negara penerima bantuan.

Amerika Serikat dan Good Governance

Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden George W. Bush pada bulan September 2002 memberikan pemikiran dan kerangka kerja mengenai bantuan pembangunan baru (U.S.

Development assistance) dibawah koordinasi Millenium Challenge Account (MCA).

Pernyataan kebijakan ini telah menetapkan lembaga-lembaga bantuan AS mengenai masalah selektivitas. Pada bulan November 1998, U.S Agency for Center for Democracy and Governance yang menyediakan kerangka kerja konseptual mengakui pentingnya hubungan antara demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mengidentifikasi 4 (empat) kategori yang menggambarkan demokrasi suatu lembaga dan kegiatan pemerintahan seperti penegakan hukum, pemilu dan proses politik, masyarakat sipil, dan tata kelola. Dengan demikian, proses pemerintahan dikatakan mengalami legitimasi bila prinsip-prinsip demokratis seperti transparansi, pluralisme, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, representasi, dan akuntabilitas ditegakkan.

USAID pada laporannya merumuskan dan menerapkan perkembangan tujuan. Lembaga donor mencatat bahwa telah mempelajari tentang efektifitas bantuan, termasuk yang berikut: “Alokasi bantuan di luar dan di dalam negara lebih selektif,” karena kemajuan, terutama fungsi dari komitmen dan kemauan politik untuk aturan adil, mempromosikan kebebasan ekonomi, dan berinvestasi pada orang. Selanjutnya, akan bekerja dengan cara yang saling melengkapi dengan lembaga independen lain, dengan menggunakan prinsip-prinsip selektivitas berdasarkan komitmen dan kinerja di negara-negara yang dapat mengembangkan proses transformasional.

USAID telah mengidentifikasi sembilan prinsip pembangunan dan rekonstruksi bantuan untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk ekonomi, pertumbuhan demokrasi dan tata pemerintahan, dan transisi sosial: kepemilikan, peningkatan kapasitas, keberlanjutan, selektivitas, penilaian, hasil, kemitraan, fleksibilitas, dan akuntabilitas (U.S.AID 2005b). Amerika Serikat mengkoordinasikan kebijakan internasional bantuan dengan pemerintah donor besar, organisasi regional, dan badan pinjaman multilateral termasuk World Bank (USAID, 2005a).

Millenium Challenge Corporation (MCC) menggunakan lima (5) dari enam (6) aturan indikator World Bank, yaitu hukum, efektivitas pemerintah, suara dan akuntabilitas, pengendalian korupsi, dan kualitas peraturan sebagai bagian dari himpunan enam belas indikator untuk memilih negara untuk memenuhi syarat untuk mengajukan proposal untuk pendanaan Millenium Challenge Account (MCA) (Radelet, Siddiqi, dan Dizolele 2005). Sebuah negara harus skor lebih baik daripada nilai rata-rata dalam kelompok di

setengah indikator di masing-masing dari tiga berkuasa luas daerah adil, investasi pada orang, membangun kebebasan ekonomi-untuk lulus uji indikator, dan harus melampaui rata-rata pada korupsi sebagai bagian dari “peraturan hukum yang adil” indikator.

Dalam sebuah diskusi tentang masa depan MCA pada bulan Mei 2005, fokusnya pada pertumbuhan ekonomi, kepemilikan donor, dan pasar bebas ada konsensus yang mengaitkan bantuan terhadap kinerja, pengukuran hasil, monitoring dan evaluasi, dan “kepemilikan” sebagai arah yang diambil oleh MCA dalam pemilihan negara-negara penerima. Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa negara yang memiliki kemitmen kuat untuk melakukan perubahan dan alokasi sumber daya yang efisien merupakan faktor penting untuk menjamin penggunaan efektif bantuan dalam mengurangi kemiskinan. Namun untuk melakukan hal tersebut banyak dipengaruhi oleh norma dan budaya dan kondisi politik yang ada di negara penerima bantuan tersebut.

Studi Kasus di Beberapa Negara Asia (Korea Selatan, Indonesia dan Thailand)

Thirkell-White (2003) yang mempelajari respon kebijakan IMF untuk masalah krisis keuangan pada 1990-an di Korea dan Indonesia, telah menunjukkan bahwa reformasi utama yang terjadi di Korea dalam upaya meningkatkan, akuntabilitas, dan kompetisi, dan mendisiplinkan serta penataan konglomerat, untuk mendukung usaha kecil dalam mnegatasi krisis ekonomi bukan sebagai intervensi menurut mandat IMF, meskipun pusat krisis adalah kurangnya kepercayaan pasar. Namun, pada dasarnya hal ini adalah intervensi agenda politik yang diadopsi Presiden Kim Dae Jung dan orang-orang Korea, bukan sebagai langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekonomi oleh IMF tetapi lebih kepada proses nasionalisme lebih lanjut dan demokratisasi.

Hal serupa terjadi di Indonesia, yang menderita pemulihan kepercayaan pasar terutama disebabkan oleh korupsi dan nepotisme dan tata kelola yang buruk oleh rezim Suharto telah menyebabkan terjadi krisis keuangan. Program reformasi struktural IMF awalnya ditujukan untuk mengatasi korupsi dan bank yang mengalami salah pengelolaan. Selanjutnya, pemerintah Soeharto setuju dengan IMF untuk reformasi tata kelola kepemerintahan, termasuk kebangkrutan baru, konsumen, dan hukum tata kelola perusahaan, modal dan liberalisasi giro, modifikasi beberapa subsidi, berakhirnya kartel dan monopoli, dan audit independen dari pemerintah dan badan usaha milik Negara. Namun,

program tersebut tidak efektif diimplementasikan dan karena itu tidak berhasil dalam membangun kepercayaan pasar. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tersebut, antara lain yaitu dana yang seharusnya langsung ditujukan beban utang Indonesia gagal dilakukan. Hal itu, bagaimanapun, terlambat mengambil tindakan untuk memberikan keringanan utang yang dibutuhkan. Sementara itu, faktor lainnya yang krusial adalah berkaitan dengan masalah-masalah politik yang terjadi di Indonesia. Kasus serupa terjadi di Thailand, dimana program IMF awalnya ditujukan untuk mengatasi krisis ekonomi tidak efektif, justru dengan adanya reformasi politik yang terjadi di Thailand dapat memecahkan masalah krisis yang dihadapi (Low and Haggard, 2000).

Reformasi Dalam Governance dan Birokrasi Asumsi Neoliberal, Kebijakan Dorongan Pasar (Market-Driven) dan Prinsip-Prinsip Neo-Manajerial Studi Kasus Singapura

Konsep good governance yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional terus mengalami perubahan sejalan dengan makna “globalisasi” yang telah meluas ke berbagai aspek, termasuk reformasi dalam governance, administrasi dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neo-liberalisme dan kebijakan berorientasi pasar (market-driven). Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan peran sektor swasta, tetapi juga menuntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka melayani kebutuhan pasar global. Dalam konteks ini, diyakini adanya peran superioritas pasar, penolakan peran dominasi negara, pengurangan dalam aktifitas sektor publik, adanya norma-norma pasar sebagai preferensi dalam penyediaan layanan publik, menggunakan prinsip-prinsip bisnis dalam pelayanan publik, dan kepedulian terhadap pilihan dan kepuasan pelanggan (Haque, 2004).

Salah satu negara yang antusias dalam mengadopsi reformasi berbasis pasar ini adalah Singapura. Dalam mempelajari transformasi berorientasi bisnis kepemerintahan dan birokrasi ini, Singapura memiliki keunikan tertentu. Pertama, meskipun Singapura mewarisi model Inggris yang memiliki governance relatif sama dengan negara persemakmuran lainnya, namun sistem pemerintahannya telah dikenal secara luas dalam masalah efisiensi dan kompetensi terutama peranannya dalam kinerja terhadap perekonomian. Kedua, sementara sebagian besar negara tidak mengadopsi reformasi tersebut karena adanya dugaan inefisiensi dan mismanagement dalam tata kelola sektor publik, pemerintah Singapura telah mengadopsi

reformasi tersebut meskipun efisiensi dan sektor publik yang dikelolanya cukup baik. Selain itu, meskipun banyak negara berkembang dengan utang luar negeri yang tinggi telah mengadopsi privatisasi dan deregulasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, serta restrukturisasi birokrasi negara sesuai dengan prinsip-prinsip dari “Publik Manajemen Baru” (NPM), seringkali hal tersebut dipaksakan oleh bantuan internasional lembaga (Chung, 2001; Walton, 2001), sedangkan Singapura hampir bebas dari utang luar negeri dan dengan demikian bebas dari tekanan untuk menerapkan reformasi tersebut.

Singapura merupakan negara kota kecil dengan luas tanah 647,5 km2 dengan berpenduduk sekitar 4,16 juta. Komposisi etnisnya campuran, dan termasuk China (76,8 persen), Melayu (13,9 persen), India (7,9 persen), dan kelompok minoritas lainnya (1,4 persen). Setelah mendapatkan otonomi dari pemerintahan kolonial Inggris (1819-1959), Singapura mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer di bawah People’s Action Party (PAP). PAP sendiri telah memerintah negara itu sejak tahun 1959 dengan mayoritas mutlak (umumnya 92-97 persen kursi parlemen) dalam legislatif unikameral.

Sejak tahun 1959 PAP telah memimpin pembentukan developmental state yang umumnya memberikan penekanan berlebih terhadap Negara, berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol ekonomi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks unik yang ada di Singapura, di mana sektor swasta domestik relatif lemah, negara dan birokrasi yang menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membantu perkembangan industrialisasi, pembiayaan investasi swasta, membangun infrastruktur, memberikan berbagai layanan, dan sebagainya.

Dalam rangka mencapai tujuan berbagai perkembangan tersebut, pemerintah menetapkan serangkaian pembangunan institusi yang terkait atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, atau diawasi oleh negara. Contohnya BUMN, termasuk penciptaan Dewan Perumahan dan Pembangunan (HDB) tahun 1960, Dewan Pengembangan Ekonomi (EDB) pada tahun 1961, Public Utilities Board (PUB) pada tahun 1963, Pelabuhan Singapura Authority (PSA) pada tahun 1964, Jurong Town Corporation (JTC) dan Bank Pembangunan Singapura (DBS) pada tahun 1968, dan Otoritas Telekomunikasi Singapura (TAS) pada tahun 1974 (Low and Haggard, 2000). Selain itu sebagai tambahan, pemerintah Singapura menciptakan Temasek Holdings Ltd pada tahun 1974. Lembaga

utama tersebut memiliki kontrol atas perusahaan pemerintah yang mendominasi sektor korporasi negara. Selanjutnya, menyumbang sekitar 10 persen dari total output Singapura dan 25 persen dari kapitalisasi pasar saham lokal, dan merupakan keterlibatan pemerintah ekspansif dalam perekonomian nasional (Low and Haggard, 2000). Ruang lingkup yang luas dari lembaga ini menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah dalam pembangunan ekonomi di bawah PAP selama lebih dari empat dekade.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan, pemerintah menjamin munculnya sebuah birokrasi yang efisien, teknokratis, dan managerialist birokrasi yang diberdayakan untuk mengatur sistem pasar dan merupakan fitur lain perkembangan negara Singapura (Lee, 2001). Namun, perlu dicatat bahwa menurut Low (2000), berbeda dengan perkembangan negara-negara lain di Asia, Singapura mengandalkan kemitraan antara birokrasi ekonomi dan perusahaan-perusahaan transnasional daripada sektor swasta atau modal domestik yang berkembang dalam persaingan dengan perusahaan asing.

Namun dalam konteks global saat ini, di mana peran negara dalam perekonomian umumnya menurun, menimbulkan tantangan bagi legitimasi dan kredibilitas negara di Asia Timur dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Singapura. Menurut Low and Haggard (2000), meskipun ada beberapa perubahan manajerial negara di Singapura, peran dominan negara sebagian besar masih utuh, terutama untuk menangani krisis keuangan dan ekonomi di Asia. Namun, telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam sektor publik di Singapura sebagai respon terhadap tekanan internal dan eksternal yang terjadi. Selanjutnya, yang perlu ditekankan bahwa meskipun dibidang ekonomi, negara telah mengalami reformasi market-driven, bidang politik negara tidak berubah dalam hal pergeseran ke arah partisipasi yang lebih besar dari partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan kebijakan (Low, 2000; Thompson, 1996).

Sejak Singapura muncul sebagai developmental state, sektor publik menjadi dominan dalam perekonomian nasional. Hal ini terus berkembang karena pemerintah menciptakan perusahaan-perusahaan negara, terkait dengan perumahan, listrik, air, pelabuhan, penerbangan, perbankan, telekomunikasi, manufaktur, media, transportasi, dan seterusnya (Yeung, 2000a). Temasek Holdings telah memainkan peran penting dalam mengelola dan memantau investasi pemerintah (senilai S$ 70 milyar) di perusahaan negara dan perusahaan lain. Justifikasi utama pemerintah untuk

sebuah peran aktif dan intervensi sektor publik telah menggantikan sektor swasta yang lemah, menjamin industrialisasi yang pesat, dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi.

Selama dua dekade terakhir, peran utama sektor publik menjadi berkurang, misalnya pemerintah mulai mengizinkan perusahaan swasta lokal dan asing untuk bersaing di sektor-sektor yang telah secara tradisional diperuntukkan bagi monopoli negara. Sebagai contoh, kompetisi lebih terbuka dengan sektor swasta telah diizinkan di sektor telekomunikasi. Sektor perbankan dan asuransi sekarang memungkinkan peran yang lebih besar bagi bank asing dan perusahaan. Selain itu, kompetisi sektor swasta telah diperkenalkan di listrik, pelayanan kesehatan, dan firma hukum (Shameen, 2000). Terlepas dari skala yang tepat dari perubahan ke arah kompetisi yang lebih besar, itu merupakan perubahan yang signifikan terjadinya pergeseran dalam peran sektor publik tradisional yang dominan. Hal ini juga terlihat adanya kecenderungan mengubah lembaga-lembaga publik dari “regulator kelas pertama” untuk efisien “fasilitator” (Low, 2000).

Meskipun sektor publik sudah berkurang, namun masih cukup dominan, perannya kini untuk mendukung sektor swasta dengan menciptakan suasana kondusif untuk bisnis, dalam hal menguntungkan tarif pajak penghasilan badan, infrastruktur fasilitas, peraturan perdagangan, dan izin usaha (Lim, 1996; Haque, 2004). Meskipun perubahan dalam peran intervensi dan peraturan dari otoritas publik terjadi di Singapura, ada fakta yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wilayah hukum seperti Hong Kong, suasana bisnis di Singapura tetap mencekik, terutama yang berkaitan dengan peraturan tentang penggunaan lahan, pengelolaan kawasan, perumahan publik, dan media lokal (Shameen, 2000).

Kebijakan nasionalisasi dan perluasan BUMN telah mengalami reformasi selama beberapa dekade terakhir, ketika negara-negara diperkenalkan kebijakan market-driven seperti privatisasi, deregulasi, liberalisasi, korporatisasi, outsourcing, penarikan subsidi, dan pemotongan anggaran (Haque, 2004). Sejalan dengan kecenderungan tersebut, pemerintah Singapura telah secara bertahap merangkul beberapa kebijakan ini, yang mewakili perubahan yang signifikan dari sikap kebijakan yang sebelumnya dalam mendukung perusahaan publik dan peraturan pemerintah. Setelah mengikuti rekomendasi dari Komite Divestasi Sektor Publik pada tahun 1987, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan pasar

dengan privatisasi BUMN dan perusahaan-perusahaan. Secara khusus, Temasek Holdings memulai kebijakan divestasi yang menyebabkan kapitalisasi pasar sebesar US $ 88.2 milyar pada perusahaan yang terdaftar selama 1985-1999 (Low, 2000). Menurut Low (2000) menyatakan bahwa kebijakan privatisasi melambangkan realisasi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta di Singapura.

Pemerintah juga telah bergerak menuju deregulasi hukum administrasi dan kontrak pelayanan (misalnya, pencetakan, pelatihan, kantor-pembersih, dan pelayanan administrasi dan teknis) untuk meningkatkan efektivitas biaya (Sekretariat Persemakmuran, 1998). Selain itu, ada trend yang berkembang menuju liberalisasi pada berbagai sektor di Singapura, khususnya keuangan, telekomunikasi, dan utilitas, sebagai tanggapan terhadap trend global saat ini dan pengaruh eksternal. Di sektor telekomunikasi, banyak pembatasan terhadap kepemilikan asing telah dihapus, dan Otoritas Moneter Singapura telah membatalkan batas yang sebelumnya dikenakan pada kepemilikan asing di bank dan melonggarkan pembatasan sebelumnya atas penggunaan dolar Singapura oleh orang asing (Low, 2000).

Sejalan dengan perubahan tersebut, ada muncul pergeseran dalam struktur organisasi dan gaya manajemen pelayanan publik di Singapura. Selama dekade sebelumnya, di bawah perkembangan dan intervensi negara di sektor publik, sistem administrasi sebagian besar didasarkan pada asumsi dari model birokrasi, mempromosikan meritokrasi, impersonalitas, hirarki, kekakuan struktural dan sebagainya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Singapura telah mengadopsi beberapa komponen utama administrasi publik berorientasi bisnis (new public management) yang telah berkembang di negara-negara kapitalis maju selama tahun 1980 dan 1990. Secara umum, dua komponen utama dari manajemen publik berorientasi bisnis adalah disagregasi berbagai kementerian, departemen, dan lembaga-lembaga ke lembaga eksekutif otonom dengan otonomi yang lebih besar dan mendelegasikan otoritas keuangan dan manajerial untuk merumuskan dan menerapkan program-program berbasis hasil akhir atau hasil, bukan masukan (input) dan proses.

Pemerintah Singapura mengkonversi berbagai departemen dan badan hukum ke badan otonom dengan tingkat fleksibilitas operasional tertentu. Hal ini dapat diamati dalam kasus departemen pekerjaan umum, prasarana umum papan, papan perumahan dan

pembangunan, otoritas pendapatan pedalaman, otoritas pelabuhan, otoritas penyiaran, dan otoritas transportasi darat (Haque, 2004), dimana badan-badan otonom, para eksekutif dibagi dengan otonomi yang cukup besar dalam keuangan, personalia, dan hal-hal manajerial lainnya.

Demikian pula, pada 1990-an, pemerintah Singapura mendesentralisasikan sistem personel untuk personil yang baru pada kementerian dan hukum yang dapat merekrut karyawan lebih rendah dan tingkat menengah serta memperkenalkan peluang baru untuk eksekutif sektor bisnis untuk bergabung dengan layanan publik di setiap tingkat yang tergantung pada kemampuan dan kualifikasi (Haque, 2004). Ada inisiatif untuk memperkenalkan kontrak tetap panjang bukan kepemilikan permanen bagi karyawan di sektor publik (Lee, 2001). Selain itu, pejabat publik paling, didorong untuk berperilaku seperti eksekutif bisnis dalam mengelola sumber daya manusia dan menentukan kinerja karyawan.

Meskipun ada persepsi umum bahwa pemerintah Singapura belum mendukung kesejahteraan negara, namun ada program sektor publik yang dapat dipertimbangkan terkait untuk perumahan, pendidikan, dan jaminan sosial yang mewakili penyediaan beberapa layanan dasar oleh negara. Sebagai contoh, di sektor perumahan, pemerintah menciptakan HDB untuk membangun dan mengelola perumahan rakyat. Persentase masyarakat yang tinggal di HDB meningkat dari 9 persen pada 1959 dan 32 persen pada tahun 1969 menjadi 86 persen pada tahun 2001 (Lim, 1996 ; Lee, 2001). Meskipun pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pemerintah mengenai perumahan publik di Singapura ini tidak sama sekali terisolasi dari niat politik untuk mendapatkan dukungan atau legitimasi (Lee, 2001). Hal ini merupakan komponen utama orientasi kesejahteraan negara. Demikian pula, di sektor pendidikan, pemerintah mengambil langkah aktif dalam tahun-tahun awal untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah Cina dan guru serta ruang lingkup dan sifat pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya, karena kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah negara yang memiliki hampir tidak ada aset lain, pemerintah berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, di Singapura, penyediaan layanan dasar seperti perumahan dan pendidikan sebagian besar menjadi domain negara.

Pemerintah Singapura mendukung adanya jaminan sosial bagi warga yang dikelola oleh negara dalam bentuk Central Provident Fund (CPF), yang

dimulai pada tahun 1955 di bawah pemerintahan kolonial, tetapi diperluas dan dilembagakan di bawah PAP pada tahun 1959. Di bawah sistem ini, baik karyawan (warga negara dan penduduk tetap) dan pengusaha (organisasi sektor publik dan swasta) mengkontribusikan persentase tetap dari gaji atau kompensasi ke CPF sebagai tabungan wajib dan dapat digunakan sebagai keamanan pasca pensiun, untuk membiayai rumah kepemilikan (terutama untuk flat HDB) dan untuk dibelanjakan pada perawatan kesehatan (Browning, 2000; Lee, 2001). Tingkat kontribusi CPF meningkat, baik pengusaha dan karyawan dari hanya 5 persen dari gaji di tahun-tahun awal, dan lebih dari 20 persen pada pertengahan 1980-an (Lam, 2000). Akun CPF (yang dimiliki oleh sekitar 50 persen dari total penduduk) memiliki tiga komponen: rekening medisave (untuk perawatan kesehatan), rekening biasa (untuk membeli rumah), dan rekening khusus (untuk pensiun pembiayaan). Faktor-faktor utama terjadinya reformasi dalam kepemerintahan dan birokrasi disebabkan faktor internal dan pengaruh eksternal.

Faktor Internal

Adanya intervensi dan kontrol negara yang lebih besar di Singapura (seperti memastikan kelangsungan hidup ekonomi dan mengelola konflik etnis dan ketidakstabilan politik) terus mengalami penurunan, sejalan dengan pencapaian sukses yang luar biasa pada sisi ekonomi, keharmonisan ras, dan stabilitas politik yang dicapai selama dekade terakhir. Sementara itu, penduduk di Singapura telah menjadi lebih terdidik, informatif, dan menuntut adanya limitasi intervensi terhadap pemerintahan (Lam, 2000; Lee, 2001). Dengan kata lain, tidak relevannya lagi kontrol negara dan meningkatnya tuntutan serta permintaan publik terhadap pembatasan intervensi telah menyebabkan munculnya gaya governance yang lebih “konsultatif”, khususnya di bawah pimpinan Perdana Menteri Goh Chok Tong (Lam, 2000).

Namun ada kritik terhadap negara yang cenderung untuk menjalankan beberapa derajat “paternalisme” dan menolak demokrasi liberal model barat (Lee, 2001; Low, 2000). Selain itu, Gan (2003) dan Ibrahim (2003) menunjukkan fakta bahwa kesempatan untuk ekspresi publik bebas dan diskusi tentang isu-isu kebijakan sering dibatasi oleh adanya peraturan yang berlaku. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Singapura pada dasarnya merupakan bentuk demokrasi “otoriter lunak” atau “semi-otoriter”. Di sisi lain, laju pembangunan ekonomi dan munculnya kelas pendapatan menengah terdidik, telah menyebabkan situasi yang membutuhkan

politik jenis baru (new kind of politics) serta pengakuan yang lebih besar dari masyarakat sipil (Low, 2000). Dalam hal ini, Low (2000) menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, partai yang berkuasa telah menyadari kebutuhan untuk beberapa pengakuan masyarakat sipil, yang melibatkan aktor-aktor nonnegara dan isu-isu nonekonomi seperti lingkungan hidup dan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang mungkin menunjukkan tertentu pergeseran dalam pandangan pemerintah terhadap kontrol negara.

Dalam bidang ekonomi, peranan intervensi dan kebijakan negara pembangunan (developmental state) di Singapura tidak hanya membawa sukses secara ekonomi, juga menghasilkan masalah-masalah ekonomi tertentu. Pemerintah menanggapi krisis ekonomi atau resesi di awal 1980-an (yang diduga disebabkan oleh overregulation dan pajak penghasilan badan yang tinggi dipraktikkan oleh negara) melalui penurunan bertahap peran pemerintah dalam perekonomian (Lam, 2000). Realisasi ini berhubungan dengan masalah yang terkait dengan peran perkembangan intervensi negara, bersama-sama dengan agenda baru untuk mengubah Singapura menjadi pusat keuangan internasional utama, menyebabkan pengakuan pemerintah terhadap kebutuhan untuk mendefinisikan peran sektor publik dan mendesain ulang kebijakan publik berdasarkan pendekatan pasar bebas, tanpa sepenuhnya melepaskan kontrol negara (Lam, 2000). Dengan demikian, faktor-faktor internal utama membentuk perubahan kontemporer dalam pemerintahan umum di Singapura termasuk munculnya masyarakat yang berpendidikan dan informatif, pengakuan meningkatnya kepedulian publik untuk partisipasi yang lebih besar, pemahaman hasil yang merugikan berasal dari intervensi ekonomi dan tujuan pemerintah untuk membuat negara pusat utama untuk pasar internasional, khususnya keuangan dan informasi.

Faktor Eksternal

Reformasi governance yang saat ini terjadi di Singapura, salah satu faktor eksternal yang paling menentukan adalah proses globalisasi ekonomi yang intensif mengintegrasikan semua ekonomi nasional yang menimbulkan tantangan cukup besar untuk daya saing ekonomi negara (Lee, 2001). Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa lalu, Singapura diuntungkan oleh pasar global bebas dari perdagangan dan investasi. Namun fase neoliberalism arus globalisasi sekarang ini menandakan ekonomi dunia tanpa batas, membuat potensi bagi semua negara untuk melakukan investasi

asing dan tempat bagi perusahaan transnasional. Dengan demikian, dapat mengurangi daya saing negara “interventionist developmental” seperti Singapura. Secara khusus, Singapura tidak lagi menarik bagi investasi asing di bidang manufaktur berbiaya rendah karena ada muncul banyak lokasi produksi lebih murah di berbagai belahan dunia.

Menyadari hal ini sebagai realitas yang menantang maka pemerintah Singapura telah memperkenalkan insentif lebih lanjut, termasuk infrastruktur yang relevan (terutama di bidang teknologi informasi), tenaga kerja terampil tapi lebih murah dan dominasi peran pemerintah yang dibatasi dan liberalisasi ekonomi, agar tetap menarik bagi pasar global dan investor (Low, 2000). Dalam hal ini, mantan Menteri Keuangan, Richard Hu, disebutkan sebagai berikut: “kami tidak memiliki pilihan selain untuk terbuka dan bersaing di pasar dunia untuk bertahan hidup dan kesejahteraan” (Yeung, 2000).

Tekanan eksternal tertentu untuk reformasi dalam mendukung non-intervensi dan persaingan pasar yang lebih besar dalam sektor utama (misalnya, perbankan telekomunikasi, dan utilitas) di Singapura juga datang dari kekuatan ekonomi global, seperti World Trade Organization (Low, 2000) yang mengusung perubahan market-driven untuk perekonomian semua negara. Meskipun Singapura tidak memiliki beban utang luar negeri (yang telah menjadi faktor utama di balik reformasi seperti yang diberlakukan oleh lembaga donor internasional di negara-negara berkembang), namun tetap sangat bergantung pada investor asing dan pasar dan harus sesuai dengan trend ekonomi global yang mendukung kekuatan-kekuatan pasar daripada lembaga negara.

Dalam menghadapi tantangan dan tekanan eksternal tersebut, pemerintah telah mengambil inisiatif utama untuk meningkatkan daya saing ekonomi Singapura dengan mendorong perusahaan negara, perusahaan pemerintah terkait, dan pengusaha swasta lokal untuk berinvestasi di negara-negara lain, terutama di Asia. Diperkirakan bahwa jumlah investasi langsung asing dari Singapura dalam ekonomi daerah meningkat dari US $ 2,6 miliar pada tahun 1986 menjadi US $ 36,8 miliar pada tahun 1995 (Yeung, 2000b: 143). Selain itu, adanya restrukturisasi negara dan pemerintahan yang mendukung fleksibilitas manajerial dan budaya berorientasi bisnis di sektor publik untuk membuat pejabat publik lebih ramah pasar dan inovatif dalam berinteraksi dan berurusan dengan pengusaha lokal dan regional.

Studi Kasus di Beberapa Negara Asia Lainnya

Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan peran sektor swasta, tetapi juga menuntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka melayani kebutuhan pasar global. Berikut ini beberapa contoh reformasi birokrasi yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara.

Reformasi birokrasi di Malaysia lebih diorientasikan ke bisnis untuk menggantikan peran aktif birokrasi dalam pembangunan dan meredefinisi perannya sebagai fasilitator dalam aktivitas sektor swasta. Dalam kasus di Thailand, munculnya peran birokrasi publik adalah untuk memfasilitasi kebijakan pro-pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor swasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan pengawasan fiskal. Perubahan birokrasi di Thailand belakangan ini juga lebih menempatkan dirinya sebagai katalisator untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang civil service-nya berperan sebagai pendukung dan bukannya pemimpin.

Hal yang sama juga dilakukan Filipina. Kondisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa perubahan birokrasi itu menekankan perlunya keterbukaan struktural untuk memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan perubahan inovasi. Meski demikian, tidak semua negara berhasil melakukan perubahan birokrasi. Singapura dan Malaysia tergolong cukup efektif mewujudkan beberapa reformasi administrasi, antara lain karena stabilitas politik dan kerja sama yang baik antara birokrasi dan pemimpin politik. Sementara itu, Indonesia, Thailand, dan Filipina kurang efektif dalam mewujudkan perubahan administrasi karena dominannya aparat birokrasi dan adanya konflik atau kolusi antara birokrasi dan elite politik.

Berdasarkan hasil Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats), menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan berarti dibandingkan keadaan di tahun 1999, meskipun lebih baik dibanding keadaan Cina, Vietnam dan India. Di tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurutnya masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.

Peringkat Thailand dan Korea Selatan tahun 2000 membaik, meskipun di bawah rata-rata, yakni masing-

masing 6,5 dan 7,5 dari tahun lalu masing-masing sebesar 8,1 dan 8,7. Tahun 1999. Hasil penelitian PERC menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi dan sarat kronisme dengan skor 9,9 untuk korupsi dan 9,1 untuk kroniisme dengan skala penilaian yang sama antara nol yang terbaik hingga sepuluh yang terburuk. Sedangkan pada tahun 2002 Indonesia ditempat-kan sebagai negara yang cukup tinggi tingkat korupsinya di Asia. Angka, yang diperoleh dari hasil survey tersebut sebesar 9,92. Angka ini sangat fantastis karena merupakan angka yang hampir mendekati paling sempurna. Artinya, korupsi sudah sedemikian parah-nya (mendekati angka 10).

Berdasarkan survey eksekutif bisnis ekspatriat yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, menunjukkan bahwa Pusat finansial Regional Singapura dan Hong Kong

memiliki birokrasi paling efisien. Singapura berada di tempat pertama dengan skor 2,53 dan Hong Kong dengan 3,49. Survey tersebut meranking 12 negara kunci dan kawasan dalam skala satu sampai sepuluh, dimana sepuluh merupakan nilai terburuk dan semakin dekat dengan nilai 1 menunjukkan nilai terbaik. Para eksekutif bisnis dalam survey tersebut menilai India sebagai negara dengan birokrasi paling tidak efisien di kawasan tersebut. India memiliki nilai 9,41 diikuti Indonesia dengan 8,59, kemudian Filipina dengan 8,37, Vietnam 8,13, dan China 7,93. Malaysia menempati peringkat keenam dengan skor 6,97, diikuti Taiwan 6,60, Jepang 6,57, Korea Selatan 6,13 dan Thailand 5,53. Selengkapnya mengenai hasil survey eksekutif bisnis ekspatriat Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 1999, 2000, 2002 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.

Skor Survey Eksekutif Bisnis Ekspatriat Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Tahun 1999, 2000, 2002 dan 2010*

|

No |

Negara |

1999 |

2000 |

2002 |

2010 |

|

1 |

Indonesia |

8,0 |

8,0 |

9,9 |

8,6 |

|

2 |

Singapura |

n.a |

n.a |

n.a |

2,5 |

|

3 |

Thailand |

8,1 |

6,5 |

n.a |

5,5 |

|

4 |

Filipina |

n.a |

n.a |

n.a |

8,4 |

|

5 |

China |

n.a |

n.a |

n.a |

7,9 |

|

6 |

Malaysia |

n.a |

n.a |

n.a |

7,0 |

|

7 |

Jepang |

n.a |

n.a |

n.a |

6,6 |

|

8 |

Korea Selatan |

8,7 |

7,5 |

n.a |

6,1 |

|

9 |

India |

n.a |

n.a |

n.a |

9,4 |

|

10 |

Hongkong |

n.a |

n.a |

n.a |

3,5 |

|

11 |

Vietnam |

n.a |

n.a |

n.a |

8,1 |

|

12 |

Taiwan |

n.a |

n.a |

n.a |

6,6 |

Sumber : Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 1999, 2000, 2002 dan 2010

*Survey tersebut meranking 12 negara kunci dan kawasan dalam skala 1 sampai 10, dimana 10 merupakan nilai terburuk dan semakin dekat dengan nilai 1 menunjukkan nilai terbaik.

Penerapan good governance Tingkat Perusahaan Melalui Konsep codes of governance

Good governance pada awalnya lebih difokuskan pada reformasi sektor publik, namun sejalan dengan globalisasi dan era persaingan maka banyak diaplikasikan ke dalam konteks perusahaan dengan bertujuan untuk menjamin efektivitas pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan yang dikenal dengan istilah corporate governance (Enrique et all, 2006). Selain itu, salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan

mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lainnya adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengurus

perusahaan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham serta meningkatkan efektifitas sistem corporate governance, maka dibentuklah konsep codes of governance. Menurut Aguilera dan Cuervo-Cazurra (2004), dua tujuan utama dibentuknya kode kepemerintahan (codes of governance) adalah : (1) meningkatkan kualitas tata kelola pengurus perusahaan dan (2) meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.

Dalam upaya untuk mempelajari proses pelembagaan kode pemerintahan (codes of governance), telah dibangun database yang komprehensif dari kode tata keperintahan diterbitkan di seluruh dunia dari 1978 sampai dengan akhir tahun 2004. Selanjutnya, untuk alasan konsistensi ditegaskan oleh Aguilera dan Cuervo-Cazurra (2004), bahwa basis data tidak termasuk undang-undang khusus atau peraturan, revisi atau kode asli, dan laporan pada kepatuhan. Namun, untuk lebih memahami peran aktor dalam proses institusionalisasi, seperti investor atau pelaku pemerintahan, tidak memasukkan kode pengungkapan perusahaan dan kode perusahaan konsultan yang dilaporkan oleh ECGI.