Pengaruh Hutan Mangrove pada Mitigasi Intrusi Air Laut di Surabaya

on

Jurnal Bumi Lestari, Volume 23, Nomor 02, Tahun 2023, Halaman 73-80

Pengaruh Hutan Mangrove pada Mitigasi Intrusi Air Laut di Surabaya

Arisanti Dyah Puspitasari a*, I Wayan Restu a, I Wayan Darya Kartika a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Badung, Bali-Indonesia.

*Email: arisantidya@gmail.com

Diterima (received) 26 Agustus 2022; disetujui (accepted) 29 Agustus 2022; tersedia secara online (available online) 29 Januari 2023

Abstract

Seawater intrusion is the entry of seawater into the land through the soil pores. Seawater intrusion harms sanitation activities. Surabaya constitutes a city with a high population density, which leads to high demand for water that is not proportional to the water input that cause seawater intrusion. Mitigation efforts to minimize the occurrence of seawater intrusion were by planting mangrove forests which act as coastal protection systems. The purpose of this study was to determine the water quality of the wells in Kenjeran and Rungkut, as well as to determine whether the presence of mangroves could affect the water intrusion mitigation. Samples were taken from 2 stations in Kenjeran and Rungkut with 3 sampling points and 3 repetitions. The parameters measured were consist of salinity, electrical conductivity, chloride, and total hardness. The samples of laboratory results were analyzed comparatively with the Kruskal Wallis test. It showed that the water in the coastal areas of Kenjeran and Rungkut was categorized as saline water with an average salinity value ranging from 3.1–7.2 ppt. Electrical conductivity values ranged from 6916-7993 mmhos/cm. Chloride values ranged from 1825-3848 mg/l. Total hardness values ranged from 320-1025 mg/l. Based on the values above, the quality of well water in both locations is classified as having experienced seawater intrusion. The existence of a mangrove forest landscape has no significant effect on mitigating seawater intrusion, this is presumably because the low percentage of mangrove cover (3.2%) cannot degrade seawater intrusion in Rungkut.

Keywords: Groundwater; Mangrove Forest; Mitigation; Sea water intrusion; Surabaya.

Abstrak

Intrusi air laut adalah masuknya air laut ke daratan melalaui pori-pori tanah. Intrusi air laut berdampak negatif pada kegiatan sanitasi. Surabaya merupakan kota dengan kepadatan penduduk tinggi, hal ini menyebabkan tingginya permintaan air yang tidak sebanding dengan masukan air yang dapat menyebabkan intrusi air laut. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya intrusi air laut yaitu dengan penanaman hutan mangrove yang berperan sebagai sistem pelindung pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kualitas air sumur di Kenjeran dan Rungkut, serta untuk mengetahui apakah keberadaan mangrove dapat mempengaruhi mitigasi intrusi air. Sampel diambil dari 2 stasiun yaitu Kenjeran dan Rungkut dengan 3 titik pengambilan dan 3 kali pengulangan. Parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu salinitas, daya hantar listrik, khlorida, dan kesadahan total. Hasil uji laboratorium sampel dianalisis secara komparatif dan dengan uji Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukan bahwa air di kawasan pesisir Kenjeran dan Rungkut termasuk ke dalam kategori payau hingga air asin dengan rata-rata nilai salinitas berkisar antara 3.1–7.2 ppt. Nilai daya hantar listrik berkisar antara 6916-7993 mmhos/cm. Nilai khlorida berkisar antara 1825-3848 mg/l. Nilai kesadahan total berkisar antara 320-1025 mg/l. Berdasarkan nilai-nilai diatas, kualitas air sumur di kedua lokasi tergolong sudah mengalami intrusi air laut. Keberadaan bentang hutan mangrove tidak berpengaruh secara signifikan pada mitigasi intrusi air laut, hal ini diduga karena presentase tutupan mangrove yang rendah (3.2%) tidak dapat mendegradasi intrusi air laut di Rungkut

Kata Kunci: Air Tanah, Hutan Mangrove, Intrusi air laut, Mitigasi, Surabaya.

doi: https://doi.org/10.24843/blje.2023.v23.i02.p08

© 2023 by the authors; Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Udayana University, Indonesia.

Surabaya merupakan daerah metropolitan terbesar dan juga menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Kota Metropolitan dikenal dengan jumlah penduduknya yang sangat padat (minimal 1 juta jiwa). Surabaya juga merupakan kawasan pesisir pantai yang ramai akan aktivitas masyarakatnya, seperti pusat pemerintahan, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, industri, serta pertambakan. Kepadatan penduduk Surabaya yang tinggi, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air harian untuk berbagai keperluan. Permintaan air bersih yang tidak sebanding dengan masukan air ke dalam tanah mengingat daerah resapan air dan ruang terbuka hijau mulai berkurang akibat pembangunan terus menerus untuk kepentingan masyarakat dapat menimbulkan keruigan bagi masyarakat setempat.

Masuknya air laut ke daratan melalui pori-pori tanah disebut dengan peristiwa Intrusi air laut. Intrusi air laut memberikan dampak negatif ke masyarakat salah satunya dalam hal sanitasi. Penyebab intrusi air laut yaitu tekanan air tanah yang lebih kecil dibandingkan tekanan air laut pada kedalaman yang sama, kondisi ini menyebabkan batas air tanah dan air laut naik ke daratan (Hendrayana, 2002). Ada banyak daerah yang dikatakan rawan terjadi intrusi air laut, seperti di daerah pesisir. Surabaya merupakan salah satu daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan air bersih harian. Surabaya Utara merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan laut (Kenjeran) sedangkan Surabaya Timur dikenal dengan daerah konservasi hutan mangrove (Rungkut).

Upaya mitigasi (pencegahan) yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya intrusi air laut salah satunya yaitu dengan penanaman hutan mangrove yang berperan sebagai sistem pelindung pantai. Ekosistem hutan mangrove memiliki kemampuan dalam mengendalikan intrusi air laut yang merupakan salah satu fungsi fisik dari ekosistem hutan mangrove (Nontji dalam Ghufran, 2012). Dalam hal ini, hutan mangrove dinyatakan dapat mengurangi hingga mencegah terjadinya intrusi air laut karena penanaman pohon mangrove merupakan salah satu upaya mitigasi intrusi air laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas air di Kenjeran dan Rungkut serta bagaimana peranan hutan mangrove yang berada di Rungkut dalam upaya mitigasi intrusi air laut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu meneliti suatu kondisi, keadaan, maupun suatu peristiwa yang kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019). Data kuantitatif menurut Sugiyono (2012) ialah data yang diperoleh dengan teknik pengambilan secara random dan analisis data bersifat statistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Sampel merupakan air tanah yang diambil dari perwakilan kelompok pertama di wilayah Kenjeran (Surabaya Utara) dan kelompok kedua di wilayah Rungkut (Surabaya Timur)

-

2.2. Waktu dan Tempat

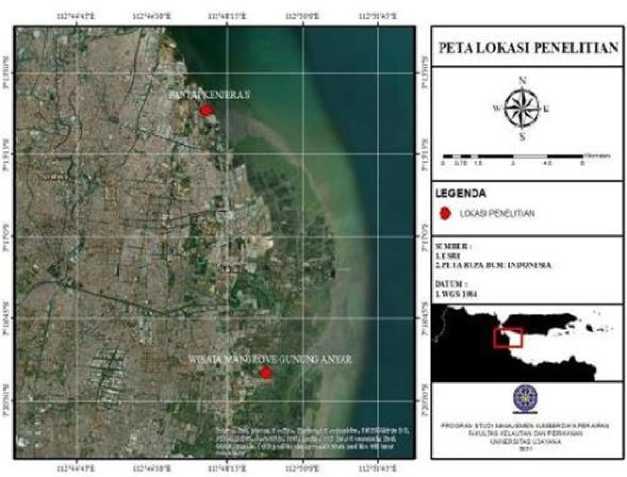

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Februari hingga Maret 2022. Sampel diambil dari air sumur penduduk sekitar kawasan Kenjeran (Surabaya Utara) dan Rungkut (Surabaya Timur). Pemeriksaan kualitas air akan dilakukan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) di Surabaya. Berikut disajikan peta penelitian pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

-

2.3. Pengambilan Sampel Air Tanah

Air Tanah diambil dari sumur penduduk perwakilan pada setiap stasiun, dimana pada stasiun pertama berada di wilayah Kenjeran (Surabaya Utara) dan stasiun kedua berada di wilayah Rungkut (Surabaya Timur). Pengambilan sampel air tanah dangkal harus sesuai dengan kriteria serta diambil berdasarkan letak sumur dangkal terdekat dari hutan mangrove dan batas air laut. Stasiun pertama (Kenjeran) didapatkan 2 titik pengambilan sampel, sedangkan pada stasiun kedua (Rungkut) didapatkan 1 titik pengambilan sampel. Sampel ditempatkan pada jirigen berukuran 5L. Pengangkutan sampel dilakukan menggunakan kendaraam tertutup dan diserahkan ke laboratorium sebelum 24 jam agar sampel tidak kadaluwarsa.

-

2.4. Pengukuran Kualitas Air

Pengukuran kualitas air didasarkan pada perhitungan salinitas, Daya Hantar Listrik (DHL), Klorida (Cl) dan kesadahan total (CaCo3). Salinitas atau kadar garam dihitung dari konversi DHL ke salinitas dan Khlorida ke salinitas. Rumus yang digunakan untuk konversi DHL ke salinitas menggunakan kalkulator konversi DHL ke salinitas dari Friends of five creeks milik Oxford st. Rumus yang digunakan untuk mengubah nilai khlorida ke salinitas yang bersumber dari columbia edu adalah sebagai berikut:

salinity (ppt) = 0.0018066 Cl- (^) (1)

Rumus untuk mengubah nilai khlorida ke salinitas menurut Knudsen, M. (1901) dapat digunakan untuk salinitas antara 2,69 hingga 40,18 PPT, adalah sebagai berikut:

S = 0,30 + 1,805 × ^ (2)

Dimana S merupakan salinitas (ppt); dan K adalah nilai khlorida (mg/L).

Daya Hantar Listrik (sifat air dalam menghantarkan listrik) diuji secara langsung di lapangan, adapun pengukuran Daya Hantar Listrik ini akan diukur dengan alat konduktometer sesuai dengan SNI 6968.1.2019.

Klorida (Cl) penghitungannya dilakukan dengan menghitung kadar klorida yang terkandung pada air yang sudah diambil pada titik yang telah ditentukan, langsung dibawa ke laboratorium untuk diuji dengan menggunakan metode SNI 6989.19.2019.

Kesadahan total (CaCo3) penghitungannya dilakukan dengan menghitung tingkat kesadahan air pada sampel, pengujian dilakukan di laboratorium. Ketika pengambilan sampel, maka sampel akan langsung dibawa ke laboratorium untuk diuji dengan metode SNI 06.6989.12.2004.

-

2.5. Analisis Data

Uraian mengenai kualitas air dari air tanah yang akan menggunakan salah satu uji statistik non-parametrik Uji Kruskal Wallis dengan selang kepercayaan 95% dengan pengambilan keputusan jika nilai Asymp.sig > 0.05, maka tidak ada perbedaan, begitu pula sebaliknya. Hasil yang diperoleh akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Data hasil pengukuran kualitas sampel air sumur akan dimasukkan ke dalam tabel. Kriteria kualitas air menurut parameter yang diuji yaitu:

Tabel 1. Kriteria Kelas Kualitas Air Menurut Salinitas (Fatoni dkk., 2018)

|

No |

Salinitas (mg/L) |

Kelas Kualitas | |

|

1. |

< 0.5 |

Tawar | |

|

2. |

0.5 - 30 |

Payau | |

|

3. |

30 - 50 |

Asin | |

|

4. |

>50 |

Sangat Asin | |

Tabel 2. Kriteria Kelas Kualitas Air Menurut Daya Hantar Listrik (DHL) (Rhoades et al., 1992)

|

No |

Daya Hantar Listrik (μS∕cm) |

Kelas Kualitas |

|

1. |

< 700 |

Tawar |

|

2. |

700-2000 |

Air tanah sedikit asin |

|

3. |

2.000-10.000 |

Air tanah asin tigkat sedang |

|

4. |

10.000-20.000 |

Air tanah asin tingkat tinggi |

|

5. |

20.000-45.000 |

Air tanah asin tingkat sangat tinggi |

|

6. |

>45.000 |

Air laut |

Tabel 3. Kriteria Kelas Kualitas Air Menurut Kadar Kandungan Klorida (Gosmawi, 2006)

|

No |

Klorida (mg/L) |

Kelas Kualitas |

|

1. |

0 - 300 |

Tawar |

|

2. |

300 – 500 |

Payau |

|

3. |

> 500 |

Asin |

Tabel 4. Kriteria Kelas Kualitas Air Menurut Kesadahan Total (Peavy et al., 1985)

|

No |

Kesadahan Total (mg/L) |

Kelas Kualitas |

|

1. |

< 50 |

Rendah |

|

2. |

50 – 150 |

Sedang |

|

3. |

150 – 300 |

Sadah |

|

4. |

>300 |

Sangat sadah |

Hasil analisis air sumur yang diambil di Kenjeran dan Rungkut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengukuran di Titik 2

Parameter Uji

|

Ulangan |

Salinitas (ppt) |

Daya Hantar Listrik (mmhos/cm) |

Khlorida (mg/l) |

Kesadahan Total (mg/l) |

|

1 |

4.73 |

8180 |

2685.6 |

487.08 |

|

2 |

4.74 |

8560 |

2549 |

735 |

|

3 |

12.18 |

9038 |

8728.6 |

558.36 |

|

Rata-rata |

7.2 |

7993.3 |

3848.72 |

593.48 |

Sumur di titik 2 memiliki rata-rata salinitas sebesar 7,2 ppt yang sudah dikategorikan sebagai air payau. Rata-rata kandungan DHL yang dimiliki oleh sumur di titik 2 yaitu sebesar 7993,3. Rata– rata kandungan khlorida yaitu sebesar 3848,72. Rata– rata kandungan kesadahan total yaitu sebesar 593,48. Air sumur di titik 2 (Kenjeran) diklasifikasikan dalam air tanah asin tingkat sedang sadah.

Tabel 6. Hasil Pengukuran di Titik 3

|

Ulangan |

Parameter Uji | |||

|

Salinitas (ppt) |

Daya Hantar Listrik (mmhos/cm) |

Khlorida (mg/l) |

Kesadahan Total (mg/l) | |

|

1 |

3.26 |

4890 |

1886.32 |

508.86 |

|

2 |

4.22 |

9190 |

2090 |

1281 |

|

3 |

1.86 |

1592 |

1501.1 |

1287 |

|

Rata-rata |

3.1 |

7980 |

1825.807 |

1025.62 |

Hasil analisis kualitas air tanah di titik 3 (Kenjeran), memiliki rata-rata sebesar 3.1 angka ini jauh berbeda dari sumur di titik 2 dimana air sumur di titik 3 ini dapat dikategorikan sebagai air tawar karena kurang dari 5 ppt. Kandungan DHL yang dimiliki sebesar 7980. Rata– rata kandungan khlorida yaitu sebesar 1825,807. Rata– rata kandungan kesadahan total yaitu sebesar 1025,62. Air sumur di titik 3 (Kenjeran) juga diklasifikasikan dalam air tanah asin tingkat sedang sadah seperti pada titik 2.

|

Tabel 7. Hasil Pengukuran di Titik 4 | |

|

Ulangan |

Parameter Uji Salinitas Daya Hantar Listrik Khlorida Kesadahan Total (ppt) (mmhos/cm) (mg/l) (mg/l) |

|

1 2 3 Rata-rata |

2.11 9038 387.19 277.2 2.25 9860 377.23 491.4 9.90 10120 6671.6 194.04 4.7 6916.67 2478.673 320.88 |

Hasil analisis kualitas air tanah di titik 4 (Rungkut), memiliki rata-rata salinitas sebesar 4,7 yang dikategorikan sebagai air tawar. Rata-rata kandungan DHL yang dimiliki sebesar 6916,67. Rata– rata kandungan khlorida yaitu sebesar 2478,673. Rata– rata kandungan kesadahan total yaitu sebesar 320,88. Air sumur di titik 3 (Kenjeran) juga diklasifikasikan dalam air tanah asin tingkat sedang sadah seperti pada titik 2 dan titik 3.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas air dengan parameter uji salinitas, DHL, khlorida, dan kesadahan total pada ketiga titik maka dilakukan uji Kruskal Wallis dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil pengujian SPSS dengan Uji Kruskal Wallis

|

No |

Ket |

Parameter Uji | |||

|

Salinitas |

Daya Hantar Listrik |

Khlorida |

Kesadahan Total | ||

|

1 |

Chi-Square |

2.250 |

0.622 |

0.356 |

5.067 |

|

2 |

df |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

3 |

Asymp. Sig |

0.325 |

0.733 |

0.837 |

0.079 |

Uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada konsentrasi salinitas, DHL, khlorida, dan kesadahan total pada air sumur di kawasan Kenjeran dan Rungkut. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai Asymp.sig > 0,05.

Intrusi air laut yang merupakan masuknya air laut melalui pori-pori tanah sehingga dapat menyebabkan air tanah berubah menjadi air payau atau bahkan air asin (Putranto dan Kusuma, 2009). Intrusi air laut dapat ditandai dengan tingginya kandungan salinitas dan DHL, air laut memiliki nilai konduktivitas yang tinggi karena mengandung banyak senyawa yang dapat mengakibatkan tingginya nilai salinitas dan DHL (Salim et al,. 2016). Tingginya khlorida dan kesadahan total juga menandakan air tersebut telah tercemar oleh air laut, hal ini berdampak negatif untuk kegiatan sanitasi dan terjadinya penurunan air tanah yang dapat memicu terjadinya banjir rob. Menurut Kusmana (2010), ekosistem mangrove dapat mengendalikan terjadinya intrusi melalui penurunan salinitas air oleh bahan organik yang dihasilkan dari dekomposisi seresah (pelapukan dedaunan yang telah gugur), peran perakaran yang secara fisik yang dapat menghambat hempasan gelombang laut ke arah daratan, serta perbaikan kualitas fisika dan kimia tanah yang juga melalui dekomposisi seresah.

Menurut Syamsu (2018) Kecamatan Gunung Anyar ialah lokasi dengan pengurangan luas hutan mangrove paling tinggi di Surabaya, yaitu sebesar 120 hektare atau setara 52% dari luasan awal. Perubahan guna lahan yang signifikan ini memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan ekologis. Gunung Anyar tergolong rawan abrasi karena gelombang air lautnya yang tinggi sehingga masih sangat memungkinkan terjadi peristiwa intrusi air laut. Berdasarkan kandungan DHL, khlorida, dan kesadahan total yang dimiliki oleh ketiga titik dapat menyatakan bahwa air tanah di Kenjeran dan di Rungkut merupakan air tanah asin sadah yang sudah menunjukan indikasi tercemar air laut, hal ini ditunjukkan oleh hasil dari pengelompokan kelas kualitas air pada tiap parameter uji. Tampak tidak ada perbedaan yang nyata diantara setiap perlakuan dari hasil analisis uji Kruskal Wallis dengan selang kepercayaan 95% dan semua pendekatan menolak H1 dan menerima H0 dengan hasil Asymp.sig > 0,05 atau kurang dari 5%.

Tingginya kandungan Khlorida juga menandakan tingginya DHL. DHL biasanya digunakan untuk mengetahui keberadaan garam terlarut karena garam terlarut memberikan muatan listrik. Menurut Guevara et al. (2012), Ion Khlorida mempengaruhi konduktivitas secara langsung. Perbedaan yang signifikan pada kandungan DHL bisa disebabkan karena perubahan tingkat air, apabila air pasang, air asin dari laut akan menyusup lebih banyak. Sedangkan apabila air surut, maka air asin akan kembali ke arah lautan sehingga dapat menurunkan konduktivitas (Gusman, M., dan Ruseffandi A.M., 2020). Menurut Gosmawi (2006) air tanah di kedua lokasi tersebut dapat di golongkan air asin. Dibandingkan dengan tahun 2016, kandungan Khlorida di Rungkut telah menurun. Menurut Ariyanto et al. (2016) kandungan Khlorida yang dimiliki air tanah di Rungkut sebesar 7000 mg/l. Khlorida merupakan salah satu unsur penyusun garam laut. Menurut NC Natasha (2016) dalam 35gr garam laut, terdapat Khlorida sebesar 19,25gr (55%). Peningkatan Khlorida secara nasional baru-baru ini dianggap karena faktor antropogenik atau yang disebabkan oleh manusia seperti kontaminasi limbah lokal seperti limbah saptic tank dan kotoran hewan (Molly Hunt, 2012). Sumber ion Khlorida juga berasal dari dasar aliran air sungai yang mengandung mineral bergaram, limpasan (aliran air) jalur asin, pencampuran air laut dan air tawar, air minum yang diklorinasi, serta pelapukan batuan.

Terdapat lapisan akuifer yang juga dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Akuifer adalah satuan geologi batuan yang menyimpan dan juga meloloskan air dengan cukup cepat. Sehingga mampu menyuplai air dengan jumlah yang cukup banyak di suatu sumur. Menurut Pratiknyo (2008), sistem akuifer di Kenjeran tersusun oleh kelompok batuan sedimen. Contoh batuan sedimen adalah pasir, kerikil,

batu lempung, dan konglomerat. Batuan sedimen ini dinilai baik dalam menyimpan air. Sedangkan susunan akuifer di Rungkut disusun oleh batu gamping dan dolomit atau batuan kapur yang memiliki banyak pori-pori sehingga dapat meloloskan air dengan mudah. Saat air laut menyusup ke dalam pori-pori tanah, air akan melalui bebatuan yang dapat disebut dengan proses filtrasi. Proses filtrasi ini memungkinkan air tereduksi oleh lapisan batuan dan lapisan tanah. Setiap batuan memiliki senyawa yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi kandungan yang dimiliki oleh air tersebut.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Kualitas air sumur di kawasan pesisir Kenjeran dan di Rungkut berdasarkan kadar salinitas, daya hantar listrik, khlorida, dan kesadahan total nilainya termasuk ke dalam kategori air payau hingga air asin, dengan kata lain, kualitas air sumur di kedua lokasi tergolong sudah mengalami intrusi air laut. Berdasarkan uji Kruskal Wallis terhadap nilai-nilai di atas didapatkan kualitas air (kondisi intrusi air laut pada kedua lokasi tidak berbeda nyata). Keberadaan hutan mangrove di kawasan Rungkut sebagai stasiun kontrol pengaruh mangrove terhadap intrusi didapatkan keberadaan bentang hutan mangrove tidak berpengaruh secara signifikan pada mitigasi intrusi air laut, hal ini diduga karena presentase tutupan mangrove yang rendah (3.2%) tidak dapat mendegradasi intrusi air laut di Rungkut.

Diharapkan masyarakat tidak menggunakan air sumur secara langsung, baik untuk MCK maupun dikonsumsi secara langsung. Perlu dilakukan perlakuan atau pengolahan air sumur sebelum digunakan. Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait peristiwa intrusi air laut yang terjadi di Kenjeran dan di Rungkut sangat diperlukan, salah satunya dengan kegiatan penanaman mangrove dan menghentikan pembukaan (konversi) hutan mangrove untuk keperluan lainnya.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. (14th ed.). Jakarta: Rineka cipta.

Ariyanto. 2016. Kondisi intrusi air laut terhadap kondisi kualitas air tanah di Kota Surabaya. Jurnal Purifikasi 16(2), 91-101.

Columbia edu. (2011). Chloride and salinity. [online] tersedia di:

https://www.ldeo.columbia.edu/edu/k12/snapshotday/activities/2011/Classroom%20HS%20activity/ chloride%20conversion/Chloride%20and%20Salinity.pdf. [diakses pada 12 agustus 2022].

Fatoni, M. Studi agihan salinitas air tanah dangkal di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016. Jurnal GeoEco.4(1), 77-87.

Ghufran, M. & Kordi, K.M. (2012). Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, Dan Pengelolaan. (1st ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

Gosmawi, A.B. (2006), Study of salt water encrhoacment in the coastal aquifer at Digha, Midnapore District, West Bengal, India. Hydrological Sciences Journal. 13(3), 77–87.

Gusman. M. & Ruseffandi. (2020). Pemetaan kualitas air tanah berdasarkan parameter Total Dissolvel Solid (TDS) dan Daya Hantar Listrik (DHL) dengan metode Ordinary Kriging di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provisi Sumatera Barat. Jurnal Bina Tambang, 5(1), 153-162.

Hendrayana, H. (2002). Dampak pemanfaatan air tanah. Geological Engineering. Dept: Faculty of Engineering, Gajah Mada University, 1-15.

Kusmana, C. (2010). Fungsi pertahanan dan keamanan ekosistem mangrove. departemen silvikultur. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, 1-23.

Knudsen, M. 1901. Hydrographical tables. Bianco Luno. (1st Ed.). Fotoprinted by Tutein & Koch.

Molly Hunt. (2012). Chlorides in Fresh Water. Uri Watershed Watch. Cooperative Extension. Dept of Resources Natural Science, College of The Environment and Life Science, Rhode Island, 1-4.

Natasha, N.C & Sulistiyono, E. (2016). Ekstraksi garam magnesium dari air laut melalui proses kristalisasi. Prosiding Semnastek, 1-5.

Peavy, H.S., Rowe, D.R. and Tchobanoglous, G. (1985) Environmental Engineering. (1st ed.). New York: McGraw-Hill Book Company.

Putranto, T.P., dan Kusuma, K.I., (2009). Permasalahan air tanah pada daerah urban. Jurnal Teknik, 30(1), 48-57.

Salim. (2016). Pengaruh penutupan mangrove terhadap perubahan garis pantai dan intrusi air laut di hilir das Ciasem dan das Cipunegara, Kabupaten Subang. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 23(03), 319326.

Rhoades, J.D., Kandiah, A. Dan Mashali, A. 1992. The Use Of Saline Waters For Crop Production. (1st ed.). Roma: FAO.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (1st ed.). Bandung: Alfabeta.

Syamsu. (2008). Kajian perubahan tutupan lahan di ekosistem mangrove Pantai Timur Surabaya. Media Konservasi, 23(2), 122-131.

80

Discussion and feedback