PENGELOLAAN HUTAN KOTA BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK TEKNIS, ALAM DAN SOSIAL (Studi di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia)

on

PENGELOLAAN HUTAN KOTA BERKELANJUTAN: TINJAUAN ASPEK TEKNIS, ALAM DAN SOSIAL (Studi di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia)

D. K. Sukarta, H. Thayib dan H. S. Alikodra

Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

Jl. Salemba Raya 4, Jakarta Pusat.

Email: dwi.kaisar@ui.ac.id, psil@ui.ac.id

Abstract

This study was conducted at Srengseng Urban Forest and Universitas Indonesia Urban Forest, to indentify the structure of the urban forest, its effectiveness in lowering city temperatures, and to predict the people behavior towards urban forest using the thoery of planned behavior. The approach which is used in this study is aquantitative approach and is also supported by qualitative data. The method which is used is observasional field study and data collected by closed questionnaires and interview techniques. Our study observes a total of 24sample plots, consisting of 4 plots examples in SrengsengUrban Forest and 20 sample plotsin Universitas Indonesia Urban Forest. The number of respondents in total90 people, comprised of 47 respondents in Srengseng Urban Forest and 43 respondents in Universitas Indonesia Urban Forest. Vegetation analysis implementedby observing the condition of the stands includes plant species,diameter, and height of plants ranging from seedling stotrees. It’s continued by an analysis of the diversity, distribution, and dominance of vegetation using theShannon diversity index, dominance index, and the important value index. The results of the vegetation analysis shows that Universitas Indonesia Urban Forest has a higher diversity of vegetation t han in Srengseng Urban Forest. The relationship between the technical aspects which is density and the natural aspects which are the temperature showed that temperature is related to density. The analysis of the social aspects describe that respondents have a good perception of the urban forest although the behavior seems inconsistent withhis perception. Statistical test results showed that the behavior of the respondents are influenced by subjective norms that existin their community.

Keywords: urban forest, density, temperature,behavior.

Tantangan yang besar dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut aspek lingkungan alam, namun juga aspek lingkungan binaan dan sosial. Oleh karenanya, penyelesaian masalah lingkungan hidup sudah seharusnya merupakan upaya terpadu yang mempertimbangkan ketiga aspek tersebut. Jakarta sebagai lingkungan alam sekaligus sosial ekonomi yang kompleks sangat didominasi oleh aktivitas manusia yang seringkali mengabaikan aspek lingkungan sehingga menimbulkan berbagai konflik. Tekanan pembangunan kota dapat dianggap sebagai pisau

bermata dua yang menyebabkan degradasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau dapat sebagai peluang yang baik untuk menggalakkan penghijauan melalui perencanaan terpadu (Jim and Liu, 2001). Salah satu tekanan populasi dan pembangunan adalah perubahan fungsi RTH menjadi lahan terbangun. Padahal RTH merupakan salah satu elemen penting dari suatu kota yang mampu menyediakan jasa lingkungan dan memengaruhi kualitas hidup warga kota.

Salah satu bentuk RTH yang dapat dikembangkan di Jakarta adalah hutan kota. Hutan

Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat potensi serta kompleksitas interaksi manusia dan alam yang cukup tinggi dilihat dari jumlah kunjungan dan aktivitas yang dilakukan di Hutan Kota Srengseng.Namun, potensi yang sangat besar dari kedua hutan kota tersebut masih terbatas pada penggunaannya sebagai sarana rekreasi dan belum secara optimal mendukung peningkatan jasa lingkungan. Sementara itu, hutan kota di dunia pada umumnya telah mengembangkan potensi ini dan telah menjadi isu utama dari pembangunan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan (Li and Wang, 2009). Untuk itu diperlukan suatu kajian ekologis yang lebih mendalam agar hutan kota dapat secara optimal memberikan jasa lingkungan termasuk terhadap lingkungan sosial budaya warga di sekitarnya dengan mengacu pada standar internasional dengan tetap memperhatikan tipologi dan kondisi lingkungan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Lokasi penelitian di Hutan Kota Srengseng dipilih karena merupakan salah satu landmark Kota Jakarta Barat yang memiliki kekhasan di antara permukiman penduduk yang cenderung seragam dan kaku. Sementara kompleks Universitas Indonesia dipilih karena memiliki kontur bervariasi mencakup lembah dan bukit serta beradaan hutan kota lengkap dengan danau dan sungai kecilnya di dalam kampus memberi nilai tambah bagi kampus. Hutan Kota Universitas Indonesia berada di perbatasan wilayah administrasi Jakarta Selatan dan Kota Depok. Kondisi ini menjadikannya unik dan membutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang lintas sektoral dan lintas teritorial karena Hutan Kota Universitas Indonesia sebagai satu kesatuan ekologi seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan desain ekologis.

Menurut Groffman et al., (1995); Idso et al., (2002); Ziska et al., (2003) dalam Carreiro and Tripler (2005), beberapa ilmuwan yang meneliti daerah perkotaan telah menyatakan bahwa kota dikelilingi pulau bahang dan menghasilkan polutan yang menyebabkan perubahan lingkungan baik pada skala regional maupun global. Penelitian lebih lanjut menyediakan informasi tentang bagaimana sebuah kota bereaksi terhadap faktor penyebab perubahan global. Carreiro and Tripler (2005) lalu menyatakan bahwa hutan kota dianggap telah lebih dahulu mengalami perubahan sebagai respon terhadap

perubahan global di wilayahnya. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa studi terhadap hutan kota menjadi semakin penting karena dengan demikian dapat melakukan eksperimen alam untuk mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan global dan mempelajari respon terdahulu terhadap proses urbanisasi yang telah terjadi sebelumnya yang menyebabkan perubahan lingkungan secara terus menerus.

Permasalahan klasik dalam pengelolaan berupa keterbatasan data dapat berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan penetapan prioritas dalam pengelolaan hutan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan klasik dalam pengelolaan berupa keterbatasan data dengan melakukan identifikasi bentuk dan struktur vegetasi, yaitu komposisi vegetasi penyusun dan keanekaragaman hayati di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia, menganalisis hubungan antara aspek alam dan teknis di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia, dan mengetahui persepsi dan perilaku warga di sekitar Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia.

Penelitian dilakukan di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia antara bulan Mei hingga Agustus 2012. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu dengan metode utama observasi lapangan dan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner tertutup dan wawancara. Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah semua area vegetasi dalam Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia selama bulan Mei hingga Agustus 2012, sampel diambil dengan melakukan analisis vegetasi dengan cara membuat petak contoh sistematis pada beberapa titik pengamatan dengan metode transek. Intensitas sampling yang diambil mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 Tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan yaitu minimal 0,1%. Populasi responden adalah penduduk di Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Srengseng Sawah. Data perilaku responden di sekitar hutan kota diperoleh dengan teknik kuesioner tertutup dan wawancara yang dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Instrumen kuesioner disusun menggunakan theory

of planned behavior (TPB), diberikan kepada responden di sekitar hutan kota. Pada Hutan Kota Srengseng, yang dimaksud dengan responden adalah pengunjung, pedagang, petugas lapangan, dan penduduk. Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala keluarga/pasangan yang tinggal dalam radius maksimal 1 kilometer dari Hutan Kota Srengseng dan telah menetap selama minimal 1 tahun. Sementara pada Hutan Kota Universitas Indonesia, yang dimaksud dengan responden adalah pengunjung, pedagang, petugas lapangan, dan civitas akademika di kampus Universitas Indonesia. Populasi, sampel, dan metode instrumen yang digunakan untuk pengambilan data disajikan dalam Tabel 1.

Hasil inventarisasi vegetasi untuk mengetahui struktur horisontal di hutan kota meliputi keanekaragaman vegetasi disajikan dalam Tabel 2 dengan menghitung indeks Shannon(Indriyanto, 2010). Dalam penelitian ini, keanekaragaman vegetasi yang dimaksud adalah keanekaragaman komunitas tanaman berkayu berdasarkan jenis yang ditemui di dalam plot contoh.

Tabel 2. Indeks keanekaragaman vegetasi hutan kota

Tabel 1. Metode penelitian

|

No |

Kelompok Data |

Populasi |

Sampel | ||

|

Srengseng |

11 |

Srengseng |

II | ||

|

] |

Vegetasi |

Area vegetasi Hulan Kola Srengscng seluas 15 hektar antara bulan Mci hingga Agustus 2012 |

Arca vegetasi Hutan Kota Ul seluas 55.4 hektar antara bulan Mei hingga Agustus 2012 |

4 petak contoh. masing-masing berukuran 20 x 20 m? Metode Iransck |

20 pelak contoh. masing-masing berukuran 20 x 20 m ’ Metode kombinasi jalur dan petak |

|

2 < |

Sosial |

- Pengunjung - Pedagang - Petugas lapangan - Penduduk di Kelurahan Srcngscng |

- Pengunjung - Pedagang - Petugas lapangan - Uivitas akademika Ul Dcpok |

- 10 orang - 5 orang - 5 orang - 27 KK |

- IOorang - 5 orang - 5 orang - 23 orang |

Indeks Shannon (H)

No

Tingkat

Hutan Kota Srengseng

Hutan Kota UI

1

2

3

4

Semai Pancang Tiang Pohon

Rerata

1,87

1,14

2,33

2,19

1,99

2,34

2,06

1,88

2,10

Keanekaragaman jenis (diverstity) adalah

jumlah jenis tumbuhan atau hewan yang hidup pada daerah tertentu. Keanekaragaman vegetasi dilihat dari keanekaragaman spesies penyusun vegetasi tersebut yang merupakan ciri komunitas berdasarkan organisasi biologinya dan dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Keanekaragaman vegetasi juga dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas dalam vegetasi, yaitu kemampuan kemampuan suatu komunitas tanaman untuk tetap stabil meski mendapat gangguan terhadap komponen-komponennya. Menurut Andreu, Friedman, Landry, et al. (2008), keanekaragaman hayati adalah atribut penting hutan kota dan dapat menjadi indikasi resiliensi atau daya

lenting alam terhadap gangguan hama/penyakit.Rebele (1994) menyebutkan keistimewaan hutan kota dalam hal jenis dan macam usikan serta proses invasi spesies dan hilangnya spesies lain memengaruhi struktur dan dinamika populasi tanaman dan hewan, organisasi dan karakteristik komunitas biotik, dan pola lansekap. Keanekaragaman vegetasi yang tinggi menunjukan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas dan interaksi spesies yang tinggi. Salah satu metode untuk menduga keanekaragaman vegetasi adalah dengan menghitung Indeks Shannon.

Berdasarkan Tabel 2, nampak bahwa Hutan Kota

Universitas Indonesia memiliki keanekaragaman hayati lebih tinggi pada tingkat semai hingga tiang dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Keanekaragaman vegetasi tingkat pohon yang lebih tinggi pada Hutan Kota Srengseng memperlihatkan bahwa di lokasi tersebut lebih banyak jenis tanaman pada tingkat pohon dibandingkan di Hutan Kota Universitas Indonesia. Namun hal ini tidak berarti bahwa komunitas vegetasi tingkat pohon di Hutan Kota Srengseng lebih stabil dibandingkan di Hutan Kota Universitas Indonesia. Indeks Shannon yang tinggi pada tingkat pohon tersebut lebih disebabkan karena adanya campur tangan pengelola yang sering menjadikan lahan Hutan Kota Srengseng menjadi area penanaman pohon, baik oleh dinas sendiri maupun oleh masyarakat. Langkah penanaman ini perlu diapresiasi namun diharapkan tetap berhati-hati agar tidak timbul ancaman spesies invasif karena menurut Andreu, Friedman, Landry, et al.(2008),spesies invasif dapat berdampak buruk bagi fungsi ekologis karena dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, terlepas dari asalnya yang asli maupun hasil introduksi, spesies invasif dapat menyebar dengan cepat dan mendominasi suatu wilayah karena kurangnya predator alam di wilayah tersebut.

Sementara di Hutan Kota Universitas Indonesia, jenis pohon yang ada cenderung lebih banyak berasal dari permudaan alami dan melalui

proses suksesi yang relatif lebih steril dari campur tangan manusia. Campur tangan manusia dapat bersifat positif maupun negatif. Salah satu aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan termasuk di antaranya aktivitas rekreasi. Aktivitas rekreasi di alam yang ringan saja dapat berpotensi mengancam keanekaragaman hayati melalui perubahan habitat. Menurut Aldridge (2009), aktivitas rekreasi seperti memancing, mendaki gunung, berlayar, dan olahraga petualangan juga memiliki andil mengubah habitat. Dengan demikian, kondisi vegetasi di Hutan Kota Universitas Indonesia diduga memiliki stabilitas yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan dengan kondisi vegetasi di Hutan Kota Srengseng.

Berdasarkan analisis vegetasi diperoleh pula data mengenai dominansi dalam vegetasi hutan kota yaitu ada atau tidaknya penguasaan populasi satu atau beberapa jenis pada suatu komunitas. Dominansi dapat diduga dengan menghitung indeks dominansi yang memperlihatkan pemusatan atau penyebaran suatu jenis dominan dalam vegetasi. Dominansi vegetasi di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia disajikan dalam Tabel 3.

Melalui perhitungan indeks dominansi, peneliti dapat mengetahui spesies tetumbuhan yang dominan yang memberi ciri utama terhadap fisiognomi suatu komunitas hutan. Berdasarkan data dalam Tabel 3, nampak bahwa indeks dominansi pada

Tabel 3. Dominansi jenis tanaman hutan kota

|

I ,okasi |

Tingkat |

Jenis Tanaman |

Indeks Dominansi | |

|

Hutan Kota UI |

Semai |

Salam |

0.033 | |

|

Waru |

0.016 | |||

|

Paneang |

Salam |

0.029 | ||

|

Mahoni |

0.027 | |||

|

Tiang |

Mahoni |

0.029 | ||

|

Meranti merah |

0.022 | |||

|

Pohon |

Akasia |

0.032 | ||

|

Mahoni |

0.010 | |||

|

2 |

Hutan Kota |

Semai |

Mahoni |

0.030 |

|

Srengseng |

Ketapang |

0.026 | ||

|

Paneang |

Mahoni |

0.026 | ||

|

Kupu-kupu |

0.025 | |||

|

Tiang |

Asam Iandi |

0.021 | ||

|

Lamtoro |

0.017 | |||

|

Pohon |

Idambovan |

0.025 | ||

|

Omelina |

0.022 |

kedua hutan kota memiliki nilai yang relatif sama, berkisar antara 0,081 – 0,127. Nilai ini memperlihatkan bahwa pada kedua hutan kota tidak terdapat pemusatan spesies yang mendominasi vegetasi secara mencolok pada tingkatan semai hingga pohon. Artinya, walaupun terdapat spesies yang lebih dominan dibanding spesies lain namunjumlahnya tidak terlalu banyak.

-

3.2. Korelasi antara kerapatan dengan suhu

Nilai koefisien korelasi antara kerapatan dengan suhu di Hutan Kota Srengseng disajikan pada Tabel 4. Sementara nilai koefisien korelasi antara kerapatan dengan suhu di Hutan Kota Universitas Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Nilai koefisien korelasi antara kerapatan

dengan suhu di Hutan Kota Universitas Indonesia

|

Suhu |

Kerapatan | |

|

Suhu Kerapatan |

-0,634** |

-0,634** |

Tabel 5. Nilai koefisien korelasi antara kerapatan dengan suhu di Hutan Kota Srengseng

Suhu Kerapatan Kerapatan

|

Total -0278 |

Tiang dan Pohon -0994** | ||

|

Kerapatan Total Kerapatan Tiang dan Pohon |

-0,278.. -0,994** |

0,374... | |

|

Penelitian |

ini memperlihatkan bahwa ameliorasi | ||

atau pengendalian suhusebagai salah satu komponen iklim mikro yang mampu dihasilkan vegetasi dapat terbentuk jika vegetasi memiliki pertajukan yang baik pada tingkat tiang dan pohon sebagaimana ditemui di Hutan Kota Srengseng. Adanya pertajukan memberi bayangan, yang menurut Oke (1978), dapat memengaruhi radiasi sinar matahari yang masuk ke hutan kota serta membantu

efisiensi energi karena kesejukan yang terbentuk dapat mengurangi penggunaan listrik untuk alat pendingin udara.Penelitian tersebut diperkuat oleh Ward (2004) yang menyatakan bahwa hutan kota dapat menekan biaya penggunaan energi listrik di permukiman di sekitar hutan kota karena kesejukan dari proses transpirasi dan bayangan hutan kota.

Penurunan suhu juga erat kaitannya dengan keadaan daun yang menerima radiasi matahari. Daun memiliki kemampuan khusus yang berbeda dengan material lain dalam hal menyerap kalor. Taiz and Zeiger (2010) menjelaskan bahwa daun menerima kalor yang sangat besar. Selama penyinaran langsung, air pada permukaan sehelai daun dengan ketebalan yang efektif dapat menaikkan suhunya hingga 100oC setiap menit jika seluruh sinar matahari diserap dan tidak ada panas yang dikeluarkan. Tetapi yang terjadi adalah kalor yang sangat besar ini dilepas melalui emisi radiasi gelombang panjang, melalui konveksi dan evaporasi. Sirkulasi udara di sekitar daun menyingkirkan panas pada permukaan daun jika suhu daun lebih tinggi daripada suhu udara. Fenomena ini dikenal dengan sensible heat loss. Sementara itu, evaporative heat loss terjadi karena proses penguapan air membutuhkan energi. Akibatnya, penguapan air dari permukaan daun akan menarik panas dari daun dan menjadikannya lebih dingin. Pendapat Taiz and Zeiger (2010) ini menjelaskan bahwa perbedaan suhu di Hutan Kota Srengseng lebih dipengaruhi oleh perbedaan kerapatan tingkat tiang dan pohon yang permukaan daunnya mendapat radiasi sinar matahari langsung.

Sementara pada Hutan Kota Universitas Indonesia, nampak bahwa kerapatan seluruh tingkat pertumbuhan yang memberi pengaruh pada ameliorasi suhu. Hal ini diduga karena vegetasi di Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki struktur yang lebih merata, kompleks, dan sekaligus kompak. Dalam kondisi seperti ini, setiap komponen komunitas hayati di hutan kota memberi kontribusi terhadap pembentukan suhu mikro di hutan kota.Sistem yang kompleks antara tanaman-tanah-atmosfer memiliki mekanisme dan proses tersendiri(Schroll and Kuhn, 2004), yaitu hubungan antara aktivitas mikroorganisme tanah yang mampu melepas maupun menyerap panas. Dengan demikian, ketiga komponen yaitu tanah, tanaman, dan atmosfer di lingkungan alaminya memiliki kemampuan menjaga kesetimbangan suhu lingkungan. Menurut Oke

(1975), sistem vegetasi yang ada di Hutan Kota Universitas Indonesia tersusun atas banyak lapisan aktif yang terdiri dari banyak sekali daun sehingga tidak mudah untuk mengekstrapolasi unit elemental vegetasi. Tanaman atau pohon dalam tegakan tersebut tidak terisolasi, melainkan terkait dengan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Dampak dari bayangan tegakan satu sama lain, multi-refleksi dan interaksi radiasi, merupakan hal yang dapat saling memengaruhi sistem vegetasi di Hutan Kota Universitas Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian ini, nampak bahwa Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki kerapatan daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan di Hutan Kota Srengseng. Walaupun pada penelitian ini tidak dilakukan analisis struktur vertikal hutan kota, gambaran umumnya dapat diperkirakan dengan pengamatan visual terhadap arsitektur tanamannya. Di samping itu, data tinggi dan diameter rata-rata tanaman di Hutan Kota Universitas Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng mengindikasikan bahwa di Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki jumlah daun dan lapisan kanopi lebih banyak. Menurut Oke (1978), perbedaan arsitektur tegakan ini akan membentuk posisi permukaan aktif yang berbeda pula yang dapat memengaruhi perbedaan dalam pertukaran kalor, massa, dan momentum. Pada umumnya, pertukaran kalor, massa, dan momentum terjadi pada daun, dan oleh karenanya kerapatan daun secara vertikal penting untuk diperhitungkan. Pada kebanyakan tanaman dan pohon, kerapatan daun terkonsentrasi pada daerah dekat puncak tajuk. Pada tegakan hutan yang terdiri dari beberapa lapisan seperti pada Hutan Kota Universitas Indonesia, daun terkonsentrasi pada setiap lapisannya. Oleh sebab itu secara umum dikatakan bahwa lapisan aktif tersebut lebih mendekati puncak tajuk dibandingkan bagian dasar tegakan. Pengamatan terhadap geometri kanopi secara tiga dimensi memperlihatkan adanya konfigurasi unik karena terdapat lapisan aktif baik pada bagian atas maupun bagian bawah tanaman (Oke, 1978). Dengan adanya konfigurasi pada kanopi tersebut, terjadi pertukaran kalor yang lebih tinggi pada Hutan Kota Universitas Indonesia dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Akibat aktivitas tersebut, suhu di bawah tegakan di Hutan Kota Universitas Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan

dengan di bawah tegakan Hutan Kota Srengseng.

Konfigurasi kanopi pada hutan kota dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam menurunkan suhu lingkungan. Penelitian ini memperlihatkan pentingnya hutan kota dalam menurunkan efek pulau bahang kota sebagaimana yang terjadi di DKI Jakarta. Tingginya suhu lingkungan di Jakarta disebabkan karena Jakarta memiliki struktur kota yang didominasi oleh bangunan beton dan karena aktivitas penggunaan bahan bakar fosil. Penelitian Oke (1995) dalam Carreiro and Tripler (2005) menyebutkan bahwa bangunan di perkotaan, penggunaan bahan bakar, dan rendahnya tingkat kelembaban tanah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu dalam skala menengah sehigga terjadi perbedaan suhu antara kota yang mengalami fenomena pulau bahang dengan dengan pinggir kota yang dapat mencapai 12oC.Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian ini yang memperlihatkan pengaruh keberadaan hutan kota yang sangat besar dalam mengendalikan suhu lingkungan di sekitarnya.

-

3.3. Peramalan perilaku responden terhadap hutan kota

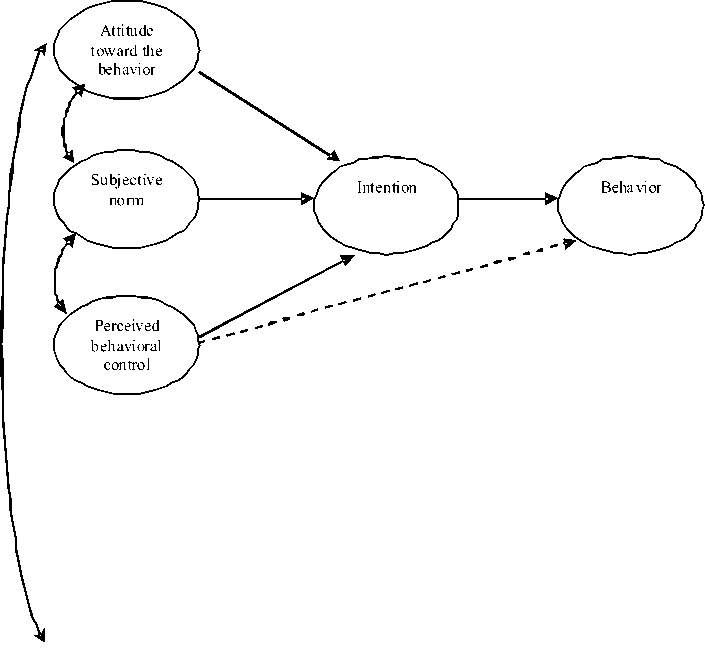

Peramalan perilaku berdasarkan theory of planned behavior, Ajzen (2006) menyatakan bahwa sikap yang mengarah pada perilaku memperlihatkan tingkatan ketika seseorang mengevaluasi perilaku tertentu apakah hal tersebut dianggap baik atau buruk, norma subyektif adalah faktor sosial yang memperlihatkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindakan/ perilaku, sedangkan kontrol perilaku yang dirasakan yaitu variabel yang menggambarkan tingkatan sulit atau mudahnya melakukan suatu tindakan yang dianggap sebagai cerminan pengalaman sebelumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa tindakan seseorang dikendalikan oleh tiga hal yaitu keyakinan tentang kemungkinan keluaran dari perilaku dan evaluasi terhadap keluaran tersebut (behavioral beliefs), keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs), dan keyakinan tentang adanya faktor yang mungkin memfasilitasi atau menghalangi kinerja perilaku dan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor tersebut (control beliefs).

Masing-masing secara agregat, behavioral beliefs menghasilkan sikap yang mengarah pada perilaku yang baik atau buruk, normative beliefs

mengakibatkan tekanan sosial atau norma subyektif, dan control beliefs menimbulkan kontrol perilaku yang dirasakan. Secara kombinasi, ketiganya yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku mengarah pada pembentukan niat perilaku. Secara umum, semakin baik sikap dan norma subyektif dan semakin besar kontrol yang dirasakan, maka semakin besar niat seseorang untuk berperilaku yang bersangkutan. Pada akhirnya, derajat kontrol aktual yang memadai terhadap perilaku akan menyebabkan seseorang melaksanakan niatnya ketika ada kesempatan. Dengan demikian, niat menjadi sesuatu yang mendahului perilaku secara langsung.

Menurut Ajzen (2006), perilaku yang umum seringkali tidak dapat meramalkan perilaku yang bersifat khusus dalam kondisi tertentu. Oleh sebab itu, Ajzen mengemukakan theory of planned behavior (TPB) yang merupakan penyempurnaan dari theory of reasoned action (TRA). Di dalam TPB

Tabel 6. Nilai Uji Chi Squareantara prediktor dengan niat responden di hutan kota

|

Prediktor |

Niat | |

|

Hutan Kota UI |

Hutan Kota Srengseng | |

|

Sikap mengarah |

0,354 |

0,258 |

|

perilaku | ||

|

Norma subyektif |

0,003 |

0,010 |

|

Persepsi kontrol |

0,552 |

0,196 |

|

perilaku |

tercakup tiga hal yaitu (1) sikap yang mengarah pada perilaku (attitude toward behavior), (2) norma subyektif (subjective norm), dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control). Bagan tentang hubungan antara ketiga predictor

Gambar 1. Bagan theory of planned behavior (Sumber: Ajzen, 2006)

dengan niat dan perilaku diperlihatkan dalam Gambar 1 dan nilai uji chi square antara prediktor dengan niat disajikan pada Tabel 6.

Penelitian di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia memperlihatkan bahwa perilaku responden di hutan kota ternyata lebih dipengaruhi oleh norma subyektif yang berlaku dalam komunitas masyarakat. Terbukti dalam dalam uji statistik, diperoleh hasil bahwa di antara ketiga prediktor perilaku, hanya norma subyektif yang memiliki korelasi nyata dengan niat. Hal ini berlaku di Hutan Kota Srengseng maupun Hutan Kota Universitas Indonesia. Penelitian ini dan penelitian Ajzen (2006) memperlihatkan bahwa theory of planned behavior dapat berguna sebagai kerangka konseptual yang berhubungan dengan kompleksitas perilaku sosial manusia. Kompleksitas dan keterkaitan dengan konsep lain dalam ilmu sosial dan sains dapat menjadi peluang untuk meramalkan perilaku dengan baik dalam konteks tertentu. Di sisi lain, menurut Ajzen (2006), masih banyak hal yang belum terjawab dan masih tersedia banyak sekali ruang untuk pengembangannya.

Menurut Ajzen (2006), perhatian utama dalam theory of planned behavior adalah pada niat seseorang untuk melakukan sesuatu. Perilaku manusia (human behavior) dipandang sebagai reaksi yang bersifat sederhana sekaligus kompleks. Perilaku manusia menjadi unik karena sifatnya yang diferensial, yaitu satu stimulus dapat menumbuhkan lebih dari satu respon yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat pula menimbulkan satu respon yang sama. Dalam penjelasan lebih lanjut, Ajzen (2006) menyatakan bahwa niat adalah variabel antara yang dapat memprediksi terjadinya perilaku dengan baik. Semakin kuat niat seseorang, maka semakin besar tingkat keberhasilan dalam memprediksi perilaku yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, intervensi untuk mengubah perilaku responden di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Univesitas Indonesia dapat diarahkan pada aspek norma subyektif. Perubahan pada variabel norma subyektif seharusnya dapat mengubah niat dan pada akhirnya mengubah perilaku menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya perilaku membuang sampah di hutan kota, seorang pengunjung sebenarnya menyadari bahwa perilaku yang seharusnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ia pun merasa

dirinya memiliki kemampuan melakukan tindakan yang benar, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mungkin sarana yang disediakan juga telah memadai. Namun kenyataan yang ditemui adalah hampir semua orang dan orang-orang yang penting bagi dirinya tidak mendukung perilaku membuang sampah pada tempatnya atau bahkan justru melakukan hal sebaliknya, yaitu membuang sampah sembarangan di hutan kota. Jadi, perilaku merusak lingkungan di hutan kota lebih disebabkan karena kurangnya keteladanan. Akibatnya, perilaku yang nampak adalah membuang sampah sembarangan di hutan kota.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ajzen (2006), ditemui bahwa niat bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan dalam memprediksi perilaku, melainkan terdapat faktor non-motivasional lain seperti ada atau tidaknya peluang dan sumber (misalnya uang, waktu, keterampilan, dan kerja sama dari orang lain). Di samping itu, peneliti juga menduga bahwa faktor non-motivasional berupa pendidikan merupakan salah satu yang penting dalam menentukan keberhasilan memprediksi perilaku. Pendidikan di sini dapat memiliki arti luas, tidak terbatas pada pendidikan di sekolah. Melimpahkan tanggung jawab pendidikan lingkungan pada sekolah tidak akan efektif jika tidak didukung mulai dari elemen terkecil masyarakat yaitu keluarga hingga skala besar yaitu dalam hubungan antarnegara.

Ajzen (2006) kembali menegaskan bahwa pendekatan perilaku ini mungkin bukanlah satu-satunya cara dan mungkin bukan pula pendekatan yang paling efektif. Seseorang dapat membuat target untuk mengintervensi ketiga prediktor selama masih ada ruang untuk perubahan. Namun lebih aman jika mengacu pada prediktor yang mampu menjelaskan perbedaan yang signifikan pada niat dan perilaku. Menurut Goowitzer (1999) dalam Ajzen (2006), agar niat dapat lebih mudah diterjemahkan menjadi perilaku, disarankan untuk membuat perencanaan lebih detil, misalnya tetang kapan, di mana, dan bagaimana cara melaksanakan niat tersebut.

Intervensi pada dasarnya dirancang untuk mengubah perilaku dan mengarahkannya pada satu atau beberapa determinan, yaitu sikap, norma subyektif, atau persepsi kontrol perilaku. Perubahan pada faktor-faktor tersebut seharusnya menghasilkan perubahan pada niat perilaku. Adanya kontrol

terhadap perilaku yang memadai maka niat baru seharusnya dilakukan dalam kondisi yang tepat. Karena diasumsikan bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berdasarkan seperangkat keyakinan, maka intervensi perilaku harus mampu mengubah keyakinan tersebut. Menurut Ajzen (2006), melalui pengukuran terhadap keyakinan, kita dapat memperoleh kognisi yang mendasarinya. Keyakinan ini dapat menjadi potret dari landasan kognisi perilaku suatu populasi pada waktu tertentu.

Sebuah studi pengelolaan hutan kota di Jerman yang dilakukan oleh Bieling (2004) memperlihatkan bahwa konsep pengelolaan hutan dapat dilakukan secara lebih baik dengan menggunakan prinsip manajemen close to nature atau pengelolaan hutan yang berbasis pada ekologi, yaitu suatu bentuk kompromi yang mengkombinasikan fungsi ekonomis hutan dengan konservasi alam. Pengelolaan ini menggunakan pendekatan yang menerapkan model socio-psychological behavior dengan mengkombinasikan teori-teori psikologi antara lain planned behavior theory, cultural theory, dan modernisation theory yang dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pengelolaan hutan kota baik di Hutan Kota Srengseng maupun di Hutan Kota Universitas Indonesia.Keterbatasan sumberdaya terutama pendanaan dalam pengelolaan dapat diatasi dengan kolaborasi pemerintah dengan sektor privat. Walaupun Christopoulou, Polyzos, and Minetos(2007) menyatakan bahwa pengelolaan hutan kota akan lebih tepat jika lahan hutan kota merupakan pemilikan umum atau pemerintah secara teoritis karena pada kenyataannya kondisi ideal ini sulit tercapai. Pola kolaborasi antara pemerintah dan privat seharusnya menjadi salah satu fokus untuk mengatasi permasalahan klasik berupa keterbatasan sumber daya.

Pola kolaboratif antara pemerintah dan privat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan kota.Pada umumnya masyarakat kurang mendukung pengelolaan hutan kota karena dianggap kurang memberi manfaat terutama secara ekonomi. Padahal, selama fungsi dan keberadaannya terjaga lestari, hutan kota juga dapat mengatasi keterbatasan ekonomi masyarakat. Misalnya, sektor privat perusahaan yang menyediakan lahan untuk hutan

kota dapat memperolah insentif pengurangan pajak, dan dengan demikian dapat memangkas biaya yang dapat mengurangi komponen biaya produksinya, dan berdampak pada harga produk yang lebih terjangkau. Di samping itu, dengan adanya hutan kota, masyarakat dapat memanfaatkan jasa lingkungan hutan kota dan beraktivitas lebih produktif. Masalah lain yang timbul dalam membangun pola kolaborasi yaitu masalah kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian di India menemukan bahwa kebanyakan orang bersikap apatis terhadap program pemberdayaan masyarakat terutama karena tidak puas terhadap kinerja aparat pengelola hutan kota. Dalam kasus ini, setiap elemen terutama pemerintah perlu secara tulus mendukung setiap upaya masyarakat secara baik sosio-psikologis maupun secara ekonomi (Datta and Sarkar, 2010).

Menurut Azeez, Ikponmwonba, Popoola, and Amusa (2010), latar belakang sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan kota akan menentukan bagaimana masyarakat tersebut akan berinteraksi dengan hutan kota. Aktivitas ekstraksi hasil hutan juga dapat terjadi di hutan kota walaupun skalanya tidak sebesar pada hutan alam. Namun jika hal ini dibiarkan, aktivitas entropogenis akan berakibat pada percepatan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan kota dan ekosistem kota. Penelitian Azeez, Ikponmwonba, Popoola, and Amusa (2010) di Nigeria memperlihatkan bahwa pendidikan tentang hubungan saling membutuhkan antara manusia dan alam diperlukan sebagai salah satu intervensi untuk membentuk pemahaman yang benar terhadap alam dan melestarikan fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Sebuah metode intervensi yang efektif harus dikembangkan ketika telah diputuskan intervensi mana yang akan dilakukan untuk mendapatkan perubahan. Dalam kondisi ini, pengalaman dan kreativitas investigator memegang peranan sangat penting. Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan Theory of Planned Behavior untuk memberi panduan umum namun tidak menyebutkan kepada kita tentang intervensi mana yang paling efektif. Untuk itu, perlu dipertimbangkan tentang teknik komunikasi yang persuasif, misalnya melalui iklan koran, selebaran yang dibagikan ke lingkungan, atau pesan layanan di televisi. Sebagai alternatif, kita dapat pula melakukan diskusi tatap muka, permodelan observasional, atau metode lain. Tujuannya adalah

agar intervensi yang dikembangkan dapat memengaruhi keyakinan yang dirancang untuk berubah.

Manajemen kolaborasi dalam pengelolaan hutan kota adalah bentuk pengakuan dan bentuk saling ketergantungan antara manusia dan alam. Penelitian di Sudan memperlihatkan bahwa metode kolaborasi berhasil menjawab keterbatasan sumberdaya dalam pengelolaan hutan bahkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat tanpa merusak hutan. Metode ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengelola sumberdaya alam di daerah perkotaan. Agar strategi ini berhasil, masyarakat harus bermitra dengan pemerintah dan para pihak lainnya. Kemitraan yang berhasil membutuhkan rasa percaya dan jaminan hak atau status hukum hutan kota dalam jangka panjang (Kobbail, 2010).

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka pengelolaan hutan kota berkelanjutan setidaknya harus memperhatikan keanekaragaman vegetasi, suhu, dan kelembaban (aspek alam), kerapatan tegakan (aspek teknis), dan perilaku masyarakat (aspek sosial) sebagai satu kesatuan sistem yang multidisiplin dan interdisiplin. Secara rinci, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

-

1. Indeks Shannon memperlihatkan bahwa struktur vegetasi Hutan Kota Universitas Indonesia (2,10) memiliki keanekaragaman vegetasi dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng (1,88), artinya vegetasi di Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap usikan dibandingkan dengan vegetasi di Hutan Kota Srengseng.Dengan demikian,

setiap kegiatan/aktivitas warga di Hutan Kota Srengseng lebih memerlukan pengendalian agar usikan yang timbul tidak melebihi daya lenting lingkungan.

-

2. Di Hutan Kota Universitas Indonesia terdapat hubungan yang nyata antara kerapatan pada seluruh tingkat pertumbuhan tanaman dan suhu, dengan nilai koefisien korelasi -0,634. Semakin rapat tegakan, maka semakin rendah suhunya. Sementara di Hutan Kota Srengseng, hubungan yang kuat antara kerapatan dan suhu ditemui pada tingkat pertumbuhan pancang dan pohon dengan nilai koefisien korelasi -0,994.Dengan demikian, agar hutan kota memiliki fungsi pengendalian suhu yang baik, pembangunan hutan kota diarahkan pada pengisian setiap strata tajuk hutan kota.

-

3. Responden memiliki persepsi yang baik terhadap hutan kota namun tidak diwujudkan dalam perilakunya. Perilaku responden di hutan kota dapat dengan baik dijelaskan melalui niat responden terhadap hutan kota. Norma subyektif adalah prediktor yang memiliki hubungan dengan niat. Hubungan tersebut diperlihatkan dengan nilai uji Chi Square, pada Hutan Kota Universitas Indonesia 0,003 dan pada Hutan Kota Srengseng 0,010. Semakin baik norma subyektif yang ada dalam komunitas masyarakat, maka semakin baik pula perilakunya.Implikasinya, pengelola hutan kota diharapkan dapat memberikan keteladanan dalam berperilaku. Di samping itu, edukasi dan keteladanan menjadi penting untuk menanamkan pola perilaku pro lingkungan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Ajzen, I. 2006. Constructing a TpB questionnaire: conceptual and methodological considerations. http:/ /www.unix.oit.umass.edu/~aizen/tpb.htm.

Andreu, M. G., Friedman, M. H., Landry, S. M., and R.J. Northrop. 2008. City of Tampa urban ecological analysis 2006-2007; Final report to the city of Tampa. Available as Florida Cooperative Extension Service EDIS document FOR203, http://edis.ifas.ufl.edu/fr265.

Aldridge, S. 2009. “Habitat loss”. In Lerner, K. L., and Lerner, B. W. (Eds). Environmental science: In context. USA: Gale Cengage Learning.

Azeez, I.O., Ikponmwonba, O.S., Popoola, L., andAmusa, T.O. 2010. “Land use activities among forest environments’ dwellers in Edo State, Nigeria: Implication for livelihood and sustainable forest

management”. International Journal of Social Forestry, 3(2):164-187.

Bieling, C. 2004. “Non-industrial private-forest owners: Possibilities for increasing adoption of close-to-nature forest management”. European Journal of Forest Research,123: 293–303.

Carreiro, M. M., and Tripler, C. E. 2005. “Forest remnants along urban – rural gradients: Exemining their potential for global change research”. Ecosystem Journal, 8 no. 5, pp 568 – 582.

Christopoulou, O., Polyzos, S., andMinetos, D. 2007. “Peri-urban and urban forest in Greece: Obstacle or advantage to urban development?”Management of Environmental Quality: An Internatinal Journal, 18 no. 4, pp 382 – 395.

Datta, S. K., andSarkar, K. 2010. “Status of joint forest management in India: Socio-economic determinants of forest participation in a dynamic optimization setting”. International Journal of Social Forestry, 3(2):81-100.

Jim, C. Y. and Liu, H. T. 2001. “Patterns and dynamics of urban forests in relation to land use and development history in Guangzhou city China”. The Geographic Journal, 167, no. 4, pp. 358 – 375.

Kobbail, A.A.R. 2010. “Collaborative management for sustainable development of natural forests in Sudan: Case study of Elrawashda and Elain natural forests reserves”. International Journal of Social Forestry, 3(2):101-133.

Li and Wang. 2009. “Evaluation, planning, and prediction of ecosystem services of urban green space: A case study of Yangzhou city”.Chinese Journal of Applied Ecology, 2004-03.

Oke, T. R. 1978. Boundary layer climates. London: Methuen & Co Ltd.

Rebele, F. 1994. “Urban ecology and special features of urban ecosystems”. Global Ecology and Biogeography Letters, 4, no 6, pp. 173-187.

Schroll, R., and Kuhn, S. 2004. “Test system to establish mass balances in soil-plant-atmosphere systems”. Journal of Environment Science Technology, 38(5), pp 1537-1544.

Taiz, L., andZeiger, E. 2010. “Heat dissipation from leaves: The bowen ratio”. Plant physiology, topic 9.2.

Ward, D. 2004. “14 threats to the urban forest”. Alternatives Journal, 30.3: 22.

134

Discussion and feedback