VARIASI POLA SIDIK JARI MASYARAKAT SUKU KAILI DAN SUKU TORAJA DI KOTA PALU DAN KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH

on

SIMBIOSIS VIII (2): 52-62 http://ojs.unud.ac.id/index.php/simbiosis

Program Studi Biologi FMIPA UNUD

eISSN: 2656-7784

September 2020

VARIASI POLA SIDIK JARI MASYARAKAT SUKU KAILI DAN SUKU TORAJA DI KOTA PALU DAN KABUPATEN SIGI, SULAWESI TENGAH

VARIATION OF FINGERPRINT PATTERNS OF KAILINESE AND TORAJANESE TRIBES IN PALU AND SIGI REGENCY, CENTRAL SULAWESI

1Graciella Stevani Gulo, 1I Ketut Junitha, 1Iriani Setyawati

1Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Bali.

Email: graciellasg@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian variasi pola sidik jari Suku Kaili dan Toraja telah dilakukan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi pola sidik jari, Indeks Dankmeijer, Indeks Furuhata dan jumlah total sulur masyarakat Suku Kaili dan Toraja. Probandus dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Kaili Da’a (rumpun Suku Kaili yang memiliki karakteristik fenotip menyerupai Ras Australomelanesoid), Suku Kaili lainnya serta Suku Toraja yang tergolong ras Mongoloid. Sampel sidik jari diambil menggunakan metode purposive sampling dengan total 180 probandus, terdiri atas 60 orang (30 laki-laki dan 30 perempuan) di setiap kelompok suku. Kesepuluh ujung jari tangan probandus digosok dengan kertas yang berisi gosokan pensil 4B, sidik jari diambil menggunakan selotip bening, kemudian selotip ditempelkan pada formulir probandus. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square dan uji Student-t. Hasil analisis sidik jari menunjukkan tiga pola sidik jari (arch, whorl, dan loop), ditemukan pada Suku Kaili dan Toraja. Frekuensi whorl tertinggi ditemukan pada Suku Toraja (50,17%), sedangkan Kaili Da'a dan Kaili lainnya memiliki frekuensi loop yang lebih tinggi. Analisis tipe whorl menunjukkan simple whorl merupakan tipe yang paling banyak ditemukan di ketiga populasi. Selanjutnya double loop whorl dan yang paling sedikit frekuensinya adalah central pocket whorl. Nilai Indeks Furuhata pada masyarakat Suku Toraja, Suku Kaili dan Kaili Da’a secara berturut-turut adalah 102,73; 57,37; dan 95,06 sedangkan nilai Indeks Dankmeijer secara berturut-turut adalah 1,99; 5,61; dan 2,77. Jumlah rata-rata total sulur pada masyarakat Suku Toraja, Suku Kaili dan Kaili Da’a secara berturut-turut adalah sebesar 134; 128,08 dan 133,56.

Kata kunci : pola sidik jari, suku Kaili, suku Toraja, jumlah total sulur (TRC)

ABSTRACT

A research on the variation of fingerprint patterns of Kailinese and Torajanese tribes have been done in Palu and Sigi Regency, Central Sulawesi. The aims of this research were to determine the variation of fingerprint patterns, Dankmeijer Index, Furuhata Index and Total Ridge Count of Torajanese and Kailinese. The population was divided into three groups, namely the Kaili Da'a (Kaili tribe which has phenotypic characteristics resembling the Australomelanesoid race), other Kaili groups and the Toraja tribe belonging to the Mongoloid race. The samples of fingerprints were taken by using the purposive sampling method with a total of 180 probandus, consisted of 60 people (30 males and 30 females) in each ethnic group. The tips of ten fingers were rubbed with paper that had contained 4B pencil rubbing, fingerprints were taken using clear tape and then the tape affixed on a probandus form. Data was analysed by Chi-square test and Student-t test. The fingerprint analysis showed that there were three fingerprint patterns (arch, whorl, dan loop) found among the Kailinese and Torajanese tribes. The highest whorl frequency was found in the Torajanese at 50.17%, whereas Da'a and other

Kaili groups had higher loop frequencies. Whorl type analysis showed simple whorl was the type most commonly found in all three populations. Furthermore, double loop whorl and the least frequency was the central pocket whorl. The Furuhata Index values for the Toraja, Kaili and Kaili Da'a tribes respectively were 102.73; 57,37; and 95.06 while the Dankmeijer Index values were 1.99; 5,61; and 2.77. The average of total ridge count in the Toraja, Kaili and Kaili Da'a tribes respectively were 134; 128.08 and 133.56.

Keywords : fingerprint patterns, Torajanese, Kailinese, total ridge count (TRC)

PENDAHULUAN

Sidik jari merupakan salah satu ciri biologi yang dapat digunakan mempertegas identifikasi suku bangsa (Ramani et al., 2011). Dermatoglifi (sidik jari) merupakan tonjolan kulit (sulur-sulur) pada jari-jari, telapak tangan, jari-jari kaki dan telapak kaki yang berdasarkan jumlah sulur serta tipe atau polanya secara detail sangat bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya (Lakshmi and Thenmozhi, 2014). Sidik jari mulai terbentuk pada minggu ke-6 hingga ke-7 masa kehamilan dan dapat dibedakan menjadi tiga pola dasar yaitu pola arch, loop dan whorl (Karthick et al., 2015).

Migrasi populasi manusia modern awal (Homo sapiens) yang berasal dari Afrika (Out of Africa Theory) menuju kepulauan Indonesia terjadi dengan melintasi daratan Asia pada periode penurunan permukaan laut pada masa itu dan diperkirakan telah ada di kepulauan Indonesia sekitar 60.000–30.000 tahun yang lalu. Berdasarkan karakter fisiknya, Homo sapiens awal ini digolongkan oleh para ahli sebagai ras Australomelanesoid (Widianto, 2018).

Selanjutnya, wilayah Nusantara didatangi oleh bangsa Austronesia yang terjadi dalam dua gelombang migrasi (Wiradnyana, 2015). Proto melayu (melayu tua) merupakan sebutan untuk gelombang migrasi pertama yang terjadi sekitar 3000– 1500 SM. Saat ini, beberapa kelompok masyarakat proto melayu dikenal sebagai suku Batak, Nias, Dayak, Toraja, serta suku Badui. Gelombang migrasi yang kedua atau

ras deutro melayu masuk ke Indonesia sekitar 1500–500 SM. Kelompok ras deutro melayu ini dikenal sebagai etnik (suku) Kaili, Aceh, Melayu, Minangkabau, Minahasa, Bugis, Makasar, Sasak, Bali dan Jawa. Migrasi ini menyebabkan populasi ras Australomelanesoid terdesak dan akhirnya bermigrasi menuju wilayah Indonesia bagian timur, Melanesia barat hingga Australia dan beberapa diantaranya mendiami wilayah-wilayah terpencil di Indonesia (Oktaviona, 2011).

Suku Kaili atau etnik Kaili merupakan suku asli yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah. Suku Kaili dapat dibedakan menjadi tujuh rumpun suku berdasarkan perbedaan dialeknya yaitu Kaili Ado, Kaili Ija, Kaili Ledo, Kaili Tara, Kaili Doi, Kaili Rai dan Kaili Da’a (Saleh, 2013). Suku Toraja merupakan suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan dan saat ini dapat ditemui di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu sebagai suku pendatang (Paembonan et al., 2018). Kedua suku ini termasuk dalam penutur Austronesia dengan karakter ras mongoloid (Purwanti, 2016; Yuniawati, 2016).

Kaili Da’a merupakan salah satu rumpun Suku Kaili yang mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kaili Da’a menggunakan Bahasa Da’a yang masih memiliki banyak kemiripan dengan bahasa dari komunitas Kaili sehingga rumpun ini juga termasuk bangsa Austronesia. Namun secara fisik, Kaili Da’a ini berbeda dari rumpun Suku Kaili lainnya

yaitu memiliki karakter fisik menyerupai ras Australomelanesoid (Yuniawati, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian mengenai variasi pola sidik jari pada Suku Kaili dan Suku Toraja di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk mengetahui variasi pola pola sidik jari, indeks dankmeijer dan indeks furuhata serta jumlah sulur pada masyarakat Suku Kaili dan Toraja. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara Suku Kaili dan Suku Toraja dan dapat dijadikan sebagai database untuk penelitian lebih lanjut.

MATERI DAN METODE

Penelitian variasi pola sidik jari masyarakat Suku Kaili dan Toraja dilaksanakan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2019-Januari 2020. Populasi dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu Suku Toraja, Suku Kaili (Kaili Ledo, Ija, Ado, Tara, Doi, Rai) dan Kaili Da’a. Jumlah probandus yang digunakan sebanyak 180 orang, yang terdiri atas 60 orang (30 laki-laki dan 30 perempuan) pada masing-masing kelompok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Probandus diwajibkan melakukan pengisian formulir persetujuan (informed consent) dan

formulir kueisioner probandus. Selanjutnya, kesepuluh ujung jari tangan dibersihkan dengan tissue basah dan dikeringkan. Kertas yang telah berisi gosokan pensil 4B diusap ke masing-masing ujung jari lalu sidik jari diambil dengan menempelkan jari tangan ke selotip bening yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Selotip kemudian ditempelkan pada form probandus yang memuat kolom masing-masing nomor jari. Variabel bebas pada penelitian ini adalah masyarakat asli Suku Kaili dan Suku Toraja dengan rentang usia 5-70 tahun. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tipe pola sidik jari, jumlah sulur, Indeks Dankmeijer dan Indeks Furuhata. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square dan Uji Student-T.

HASIL

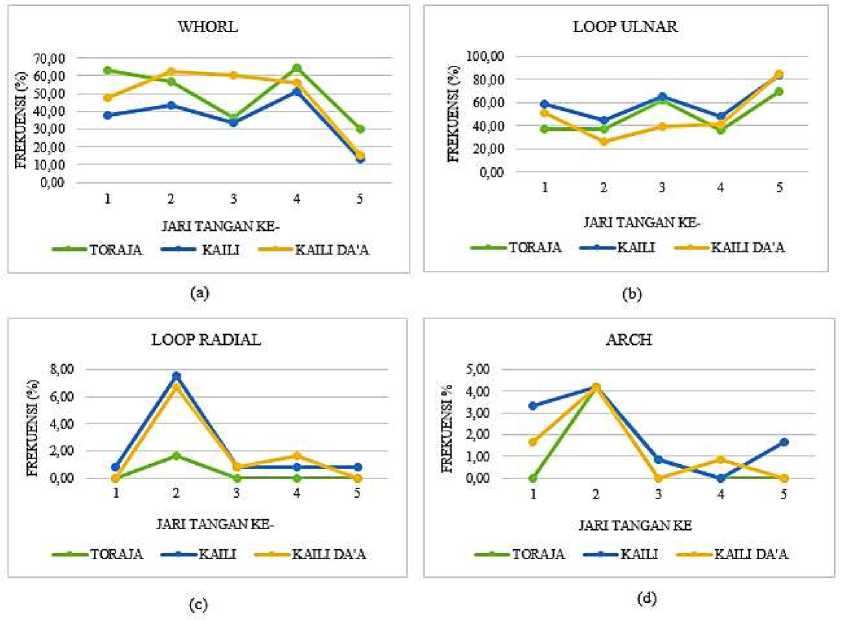

Hasil pemeriksaan pola sidik jari tangan masyarakat Suku Kaili dan Suku Toraja menunjukkan bahwa pola Arch (A) dan pola Loop Radial (LR) tidak selalu muncul pada kesepuluh jari tangan, sedangkan pola sidik jari yang paling dominan dimana distribusi terjadi di seluruh jari tangan adalah pola loop ulnar (LU) dan whorl (W) seperti yang terlihat pada Gambar 1.

SIMBIOSIS VIII (2): 52-62 7784

Program Studi Biologi FMIPA UNUD

September 2020

Gambar 1 Grafik Frekuensi Pola Sidik Jari Gabungan Jari Tangan Kanan dan

Kiri Masyarakat Suku Kaili dan Suku Toraja, jari tangan ke 1 = Ibu jari, 2 = Telunjuk, 3=Jari tengah, 4=Jari manis dan 5=kelingking.

Apabila frekuensi pola-pola sidik jari pada masing-masing jari secara keseluruhan digabungkan, maka dapat terlihat dengan jelas perbedaan frekuensi gabungan pola-pola sidik jari antara masyarakat Suku Toraja, Suku Kaili serta Kaili Da’a di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hal ini juga diperkuat dengan nilai Indeks Dankmeijer (ID) dan Indeks Furuhata (IF),

seperti yang tertera pada Tabel 1. Uji Chisquare (X2) terhadap frekuensi tipe Whorl antara Suku Toraja dan Suku Kaili dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil perhitungan rata-rata total sulur antara laki-laki dan perempuan disajikan pada Tabel 3 dan hasil uji Student-T terhadap rata-rata total sulur antara populasi satu dengan lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 1. Data frekuensi gabungan pola sidik jari (dalam %), Indeks Dankmeijer (ID) dan Indeks Furuhata masyarakat Suku Kaili dan Toraja

|

No |

Populasi |

N |

A |

Pola Sidik Jari |

IF | |||

|

LU |

LR |

W |

ID | |||||

|

1 |

Toraja |

60 |

1,00a |

48,50a |

0,33a |

50,17a |

1,99a |

102,73a |

|

2 |

Kaili |

60 |

2,00a |

60,17b |

2,17b |

35,67b |

5,61a |

57,37b |

|

3 |

Kaili Da’a |

60 |

1,33a |

48,67a |

1,83ab |

48,17a |

2,77a |

95,06a |

Keterangan : Huruf yang sama pada kolom yang sama dibelakang nilai frekuensi dan indeks pola sidik jari menujukkan perbedaan yang non-signifikan dengan uji Chi-square.

Tabel 2 Uji Chi-square (X2) terhadap frekuensi tipe Whorl antara Suku Toraja dan Suku Kaili

|

No |

Populasi |

Pola Sidik Jari | ||

|

Simple Whorl |

Double loop whorl |

Central pocket whorl | ||

|

1 |

Toraja |

183ab |

96a |

22a |

|

2 |

Kaili |

146a |

57a |

11ab |

|

3 |

Kaili Da’a |

203b |

79a |

7b |

Tabel 3 Rata-rata total sulur pada masyarakat Suku Kaili dan Suku Toraja.

Rata-rata Jumlah Semua Sulur

|

No |

Populasi |

Jenis Kelamin | |

|

Laki-laki |

Perempuan | ||

|

1 |

Toraja |

136,95 ± 0,68a |

131,06 ± 0,57a |

|

2 |

Kaili |

133,77 ± 0,49a |

122,40 ± 0,49a |

|

3 |

Kaili Da’a |

136,18 ± 0,60a |

130,95 ± 0,45a |

Keterangan : Huruf yang sama pada baris yang sama dibelakang nilai frekuensi dan indeks pola sidik jari menujukkan perbedaan yang non-signifikan dengan uji Student-T.

Tabel 4 Uji Student-T pada rata-rata total sulur pada masyarakat Suku Kaili dan Suku Toraja

|

No |

Populasi |

Jumlah |

t |

P | ||

|

semua sulur |

X ± SE |

5% |

1% | |||

|

1 |

Toraja |

8040 |

134,00 ± 0,62 |

1,045ns) |

1,980 |

2,617 |

|

Kaili |

7685 |

128,08 ± 0,49 | ||||

|

2 |

Toraja |

8040 |

134,00 ± 0,62 |

0,084ns) |

1,980 |

2,617 |

|

Kaili Da’a |

8014 |

133,56 ± 0,52 | ||||

|

3 |

Kaili |

7685 |

128,08 ± 0,49 |

0,947ns) |

1,980 |

2,617 |

|

Kaili Da’a |

8014 |

133,56 ± 0,52 | ||||

Keterangan : ns) = Non signifikan pada taraf 5% dan 1%

PEMBAHASAN

Pola umum sidik jari dari ketiga populasi adalah frekuensi tipe loop ulnar (LU) dan whorl (W) lebih tinggi dari dua tipe lainnya yaitu tipe arch (A) dan loop radial (LR). Rata-rata frekuensi pola loop ulnar (LU) di seluruh jari pada masyarakat Suku Kaili lebih tinggi jika dibandingkan Suku Toraja dan Kaili Da’a (Tabel 1).

Frekuensi loop ulnar (LU) tertinggi pada masyarakat Suku Toraja dan Kaili diemukan pada jari no. 5 dan no. 3, pada Kaili Da’a ditemukan pada jari no 5 dan 1. Secara umum terlihat bahwa peningkatan frekuensi pola loop ulnar (LU) ini diikuti dengan penurunan frekuensi pola whorl (W), demikian sebaliknya. Distribusi frekuensi tipe loop ulnar (LU) di ketiga populasi ini sesuai dengan penelitian Junitha (2005) yang menemukan bahwa rata-rata frekuensi tipe loop ulnar (LU) tertinggi ditemukan pada jari no. 3 dan 5. Pada jari no. 1 dapat ditemukan baik tipe whorl (W) maupun tipe loop ulnar (LU). (Gambar 1).

Masyarakat Suku Toraja dan Kaili memiliki kemiripin distribusi tipe whorl (W). Pada Gambar 1 terlihat bahwa masyarakat Suku Toraja dan Kaili memiliki frekuensi pola whorl (W) yang lebih tinggi pada jari no. 4 dan frekuensi terendah pada jari no. 3 dan 5. Distribusi ini sesuai dengan penelitian Junitha (2005) yang menemukan bahwa rata-rata frekuensi tipe whorl (W) tertinggi ditemukan pada jari no. 4. Hasil berbeda ditemukan pada masyarakat Kaili Da’a, dimana frekuensi pola whorl (W) ditemukan tinggi pada jari no. 3 dibandingkan dua populasi lainnya.

Frekuensi tipe arch (A) dan loop radial (LR) ketiga populasi ditemukan tinggi pada jari no. 2. Hasil ini sesuai dengan penelitian White (1979) yang menyatakan

bahwa tipe arch (A) dan loop radial (LR) adalah tipe yang paling sedikit ditemukan dalam populasi dan umumnya memiliki frekuensi tertinggi pada jari no. 2.

Tipe whorl (W) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu simple whorl, double loop whorl, central pocket whorl dan accidental whorl. Apabila dilakukan analisis lebih detail, maka ditemukan bahwa tipe simple whorl merupakan tipe yang paling banyak ditemukan di ketiga populasi. Selanjutnya adalah tipe double loop whorl dan yang paling sedikit frekuensinya adalah tipe central pocket whorl. Tipe accidental whorl tidak ditemukan pada ketiga populasi (Tabel 2). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian De Jongh et al., 2019 yang menemukan bahwa tipe simple whorl atau plain whorl adalah tipe yang paling banyak ditemukan dalam populasi, diikuti oleh double loop whorl dan frekuensi tipe central pocket whorl ditemukan lebih rendah. Hasil analisis Chi-square terhadap tipe whorl menunjukkan perbedaan non-signifikan antara Suku Toraja dan Kaili. Antara masyarakat Kaili dan Kaili Da’a ditemukan perbedaan yang sangat signifikan pada tipe Simple whorl, sedangkan antara Suku Toraja dan Kaili Da’a ditemukan perbedaan yang sangat signifikan pada tipe central pocket whorl.

Hasil analisis Chi-square pada Indeks dankmeijer (ID) ketiga populasi, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada taraf 5% (Tabel 1). Besarnya nilai ID, dipengaruhi oleh seberapa banyak pola arch (A) yang ditemukan dalam kelompok masyarakat. Semakin tinggi frekuensi arch (A), maka semakin besar nilai dari ID. Besarnya frekuensi pola arch (A) dan nilai ID dari ketiga populasi ini masih berada pada kisaran ras Mongoloid dimana frekuensi arch

-

(A) berkisar antara 0,5–9% dan ID berkisar antara 2-15 (Jacob, 1981).

Berdasarkan hasil analisis Chi-square pada Indeks Furuhata (IF) ketiga populasi, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan (P < 0,05) antara nilai IF masyarakat Suku Toraja dan Kaili serta antara Kaili Da’a dan Kaili lainnya. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IF masyarakat Suku Toraja dan Kaili Da’a (Tabel 1). Semakin tinggi nilai frekuensi pola whorl (W) maka semakin besar juga nilai dari IF (Jacob, 1981). Frekuensi whorl (W) tertinggi ditemukan pada suku Toraja dengan frekuensi loop terendah. Sebaliknya pada Suku Kaili ditemukan frekuensi tipe loop yang paling tinggi dan frekuensi whorl (W) yang paling rendah di ketiga populasi (Tabel 1).

Masyarakat Suku Kaili dengan ciri tipe loop yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe whorl (W) merupakan pola umum sebaran sidik jari penduduk Indonesia, antara lain Suku Batak, Suku Nias, Suku Dayak, Suku Betawi dan Suku Jawa (Purbasari dan Sumadji, 2017). Frekuensi dan indeks pola sidik jari masyarakat Kaili masih berada pada kisaran ras Mongoloid, dimana kisaran frekuensi pola whorl (W) sebesar 30-60%, pola loop (L) sebesar 4065%, pola arch (A) sebesar 0,5-9% dan IF sebesar 55-110 (Jacob, 1981). Berdasarkan pengamatan langusng di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat Suku Kaili menampilkan ciri-ciri fenotipe ras Mongoloid seperti warna kulit cerah dengan nada kuning atau kuning kecoklatan, sebagian besar memiliki rambut hitam dan lurus, iris mata berwarna coklat, serta memiliki epikanthus. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rismalia (1998) yang menunjukkan bahwa populasi

Suku Kaili memiliki presentase delesi 9-bp yang cukup tinggi, sama dengan suku Deutro melayu lainnya yaitu Suku Bugis, Minahasa dan Makasar. Delesi 9-bp (base pairs) pada DNA mitokondria merupakan marka spesifik Asia. Dengan ditemukannya delesi 9-bp dalam suatu populasi dapat memberikan indikasi hubungan kekerabatan populasi di kepulauan Indonesia dengan populasi di dataran Asia Selatan.

Pada Masyarakat Suku Toraja ditemukan frekuensi tipe whorl (W) lebih tinggi dibandingkan tipe loop. Suku Toraja merupakan salah satu suku yang termasuk dalam kelompok bangsa Proto Melayu yaitu orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama (sekitar tahun 1500 SM). Suku Proto Melayu lainnya adalah Suku Batak, Suku Nias dan Suku Dayak (Purwanti, 2016). Hasil perhitungan frekuensi dan indeks sidik jari masyarakat Suku Toraja masih berada dalam kisaran ras Mongoloid. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Rahayu (1997) yang menemukkan bahwa presentase delesi 9-pasangan basa pada DNA mitokondria Suku Toraja sangat tinggi yaitu sebesar 32,77% yang menandakan bahwa nenek moyang Suku Toraja berasal dari Asia.

Bangsa Austronesia lainnya dengan frekuensi pola whorl (W) yang tinggi dapat ditemukan pada beberapa suku di Formosa yaitu suku Tayal, Ami, Tso, Paiwan dan suku Yami (Mavalwala et al., 1963). Hal ini dapat mendukung teori migrasi Suku Toraja yang menyatakan bahwa nenek moyang Suku Toraja diperkirakan berasal dari Cina Selatan kemudian bermigrasi menuju Formosa, dan turun ke Selatan melalui Filipina, semenanjung Makasar, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Sa’dan di Sulawesi Selatan hingga

akhirnya menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan (Rahim, 2017; Purwanti, 2016). Tingginya frekuensi tipe whorl (W) pada masyarakat Suku Toraja ditentukan oleh tipe sidik jari penduduk pemula yang memiliki frekuensi whorl (W) yang tinggi dan dengan terjadinya perkawinan endogami dapat menyebabkan terjadinya akumulasi tipe whorl (W).

Pada sidik jari masyarakat Kaili Da’a, frekuensi total pola loop (L) ditemukan lebih tinggi dibandingkan pola whorl (W), namun frekuensi pola whorl masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan frekuensi pola whorl pada Suku Kaili lainnya (Tabel 1). Nilai IF dan kisaran frekuensi pola sidik jari pada Kaili Da’a masih berada pada kisaran ras Mongoloid (Jacob, 1981). Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan indeks pola sidik jari tersebut, diperkirakan bahwa Masyarakat Kaili Da’a ini merupakan populasi birasial (populasi yang berasal dari dua kelompok ras yang berbeda) antara ras Mongoloid dan Australomelanesoid. Beberapa hasil penelitian sidik jari yang dilakukan terhadap populasi Australomelanesoid di wilayah Papua, Australia, Melanesia menunjukkan bahwa tipe whorl (W) merupakan tipe yang memiliki frekuensi rata-rata paling tinggi dibandingkan tipe sidik jari lainnya (Mavalwala et al., 1963; Hidayanti, 2015). Sedangkan rata-rata penduduk Indonesia memiliki tipe sidik jari loop (L) yang dominan (Jacob, 1981). Tingginya frekuensi loop pada masyarakat Kaili Da’a dapat disebabkan karena adanya perkawinan atau percampuran dengan ras Mongoloid yang rata-rata memiliki frekuensi pola loop yang tinggi. Selain itu, masyarakat Kaili Da’a jga menampilkan fenotipe campuran ras Mongoloid dan Australomelanesoid.

Berdasarkan hasil analisis Chisquare, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara sidik jari masyarakat Suku Toraja dan Kaili Da’a. yang menandakan bahwa kedua suku ini memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat berdasarkan pola sidik jari. Namun, hasil wawancara dengan tokoh adat setempat menyatakan bahwa dari segi linguistik kebudayaan, masyarakat Kaili Da’a lebih berkerabat dekat dengan Suku Kaili lainnya dibandingkan dengan Suku Toraja. Pengelompokan masyarakat berdasarkan sidik jari seringkali menunjukkan hasil yang berbeda dengan pengelompokan masyarakat berdasarkan DNA karena fenotipe sidik jari ditentukan oleh faktor genetik dan non-genetik Faktor genetik dapat mempengaruhi tipe sidik jari, waktu pembentukan sulur primer dan waktu mulainya regresi volar pad. Namun, tekanan pada jari tangan saat masa kehamilan dan faktor non-genetik lainnya dapat mempengaruhi pembentukan tipe sidik jari (Adamu and Taura, 2017)

Pada ketiga populasi suku, rata-rata jumlah sulur tertinggi terdapat pada jari no. 1 dan no. 4 sedangkan jumlah sulur terendah dapat ditemukan pada jari no. 2. Adanya rata-rata jumlah sulur tertinggi pada jari no. 1 dan no. 4 serta jumlah sulur terendah di jari no. 2 pada ketiga populasi dapat disebabkan karena frekuensi tipe whorl (W) tertinggi terjadi pada jari no. 1 dan no. 4 sedangkan jari tangan no. 2 memiliki frekuensi tipe arch (A) dan loop radial (LR) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Tadjudin dkk. (1970) yang menyatakan bahwa gen-gen pada pembentukan pola whorl (W) cenderung memiliki efek yang lebih dominan pada jari no. 1 dan no. 4 serta pola loop radial (LR) dan arch (A) cenderung menempati jari no. 2, sedangkan pola loop ulnar (LU)

cenderung lebih dominan menempati jari no. 3 dan no. 5 (Yang et al., 2016). Berdasarkan hasil uji Student-t, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah total sulur sidik jari ketiga populasi (Tabel 3). Rata-rata jumlah total sulur pada laki-laki sedikit lebih tinggi daripada rata-rata jumlah total sulur pada perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Purbasari dan Sumadji (2017) yang menunjukkan bahwa jumlah total sulur mahasiswa laki-laki dari beberapa suku menunjukkan angka yang lebih tinggi dari jumlah total sulur mahasiswa perempuan. Hasil yang sama juga diperoleh pada hasil penelitian Samehsalari et al. (2016) dimana jumlah total sulur laki-laki Kristen di Mysore, India lebih tinggi dibandingkan dengan populasi perempuan. Namun hasil uji Student-T tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan diketiga populasi (Tabel 2).

Jumlah sulur pada pola sidik jari dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi antara lain waktu terjadinya regresi volar pad, waktu terjadinya pembentukan sulur primer serta arah pembentukan sulur. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain asupan makanan dan bahan kimia saat masa kehamilan, kadar hormon, dan faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan janin selama tahap kritis (Adamu and Taura, 2017).

SIIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan distribusi frekuensi pola sidik jari diseluruh jari tangan pada masyarakat Suku Toraja dan Suku Kaili, dengan pola whorl yang tinggi pada masyarakat Suku Toraja dan

pola loop pada Suku Kaili. Nilai Indeks Furuhata pada masyarakat Suku Toraja, Suku Kaili dan Kaili Da’a secara berturut-turut adalah 102,73; 57,37; dan 95,06

sedangkan nilai Indeks Dankmeijer secara berturut-turut adalah 1,99; 5,61; dan 2,77. Jumlah rata-rata total sulur pada masyarakat Suku Toraja, Suku Kaili dan Kaili Da’a secara berturut-turut adalah sebesar 134; 128,08 dan 133,56.

SARAN

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil sampel DNA pada masyarakat Suku Toraja dan Kaili untuk lebih memastikan hubungan kekerabatan antara kedua suku serta untuk memberikan data dukungan mengenai migrasi Austronesia di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Iksam Djorimi, M.Hum selaku arkeolog Museum Sulawesi Tengah atas arahan dan masukan selama pengambilan sampel, Bapak Matius Lasipi dan Daniel selaku ketua adat serta seluruh masyarakat Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang telah bersedia menjadi probandus membantu kelancaran penelitian

KEPUSTAKAAN

Adamu, L. H and M. G. Taura. 2017. Embryogenesis and Application of Fingerprints-A Review. 2017.

International Journal of Human Anatomy, 1 (1): 1-8.

De Jongh, Arent., A. R. Lubach., S. L. L. Kwie and I. Alberink. 2019. Measuring the Rarity of Fingerprint Patterns in the Dutch Population Using an Extended

Classification Set. Journal of Forensic Science, 64 (1): 108-119.

Hidayanti, F. 2015. Variasi Pola Sidik Jari pada Populasi Jawa dan Papua. AntroUnairdotNet, IV (1): 30-41.

Jacob, T. 1981. A Dermatoglyphic Study in Klaten, Central Java. Berkala Bioantropologi Indonesia, 1(2) : 87102.

Junitha, I. K. 2005. Pola Sidik Jari Masyarakat Bali Aga: Desa Tenganan Pengrigsingan dan Desa Terunyan. Jurnal Biologi, 9 (1) :8-12.

Karthick, R., K. M. K. Masthan, N. A. Babu., R. J. Krupa and N. Anitha. 2015. Dermatoglyphics – A Review. Biomedical and Pharmacology Journal, 8: 417-420.

Lakshmi, P. J. and R. Thenmozhi. 2014. A Short Review on Dermatoglyphics. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 6 (4): 200-202.

Mavalwala, J., D. R. Swindler and E. E. Hunt. 1963. The Dermatoglyphics of the West Nakanai of New Britain. American Journal of Physical Antrhopology, 21(3):335-340.

Oktaviona, M. 2011. Distribusi Tipe Tonjol Carabelli Gigi Molar Pertama dan Variasi Bentuk Shovel Gigi Insisivus Pertama di Rahang Atas pada Mahasiswa FKG USU Angkatan 2007/2008, 2008/2009. Tersedia dalam http://www.repository.usu.ac.id/bitstre am/12345678/23874/4/Chapter%2011. pdf Diakses 20 September 2019.

Paembonan, L., A. M. Palampanga., C. Tindjabate and M. Moelyono. 2018.

Migrant Torajans in Palu City Central Sulawesi Province in The Perspective of Social Economic and Culture. International Journal of Graduate Research and Review, 5 (1): 95-100.

Purbasari, K. dan A. R. Sumadji. 2017. Variasi Pola Sidik Jari Mahasiswa Berbagai Suku Bangsa di Kota Madiun. Jurnal Florea, 4 (2): 47-54.

Purwanti, S. H. 2016. Mengenal DNA Populasi Batak, Jawa, Dayak, Toraja dan Trunyan. RAYYANA

Komunikasindo. Jakarta.

Rahayu, R. 1997. Analisis Delesi 9-Pasangan Basa DNA Mitokondria pada Populasi Suku Batak, Suku Toraja dan Suku Jawa. Skripsi S-1 FMIPA Universitas Indonesia (Tidak

dipublikasikan).

Rahim, A. R. 2017. Mengenal Lebih Dekat Tana Toraja. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Ramani, P., Abhilash, H. J. Sherlin, Anuja, P. Premkuman, Chandrasekar,

Sentamilselvi and Janaki. 2011.

Conventional

Dermatoglyphics_Revived Concept: A Review. International Journal of Pharma and Bio Science, 2 (3).

Rismalia. 1998. Analisis Delesi 9-Pasangan Basa dan Motif Polinesia pada DNA Mitokondria Empat Populasi Suku di Sulawesi. Skripsi S-1 FMIPA Universitas Indonesia (Tidak

dipublikasikan).

Saleh, S. 2013. Kearifan Lokal Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Jurnal

Academica FISIP UNTAD, 5 (2): 11261134.

Australomelanesoid di Sulawesi. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, 34 (1): 1-18.

Samehsalari, S., K. R. Reddy and K. Mohsenpour. 2016. The Incidence of Finger Ridge Counts among the Christian Population of Mysore, India. International Journal of Modern Anthropology, 9: 66-75.

Tadjudin, M. K., W. Ramelan dan A. Suar. 1970. Dermatoglifik Djari-Djari Tangan pada Beberapa Suku di Indonesia. Laporan Seminar Biologi ke-2: 639-660.

White, N. G. 1979. The Use of Digital Dermatoglyphic in Assessing

Population Relationships in Aboriginal Australia. Birth Defects, 15 (6): 437454.

Widianto, H. 2018. Manusia Modern Awal, In Indonesia dalam Arus Sejarah, edited by Truman Simanjuntak and Harry Widianto, Jilid 1, 162–177.

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Wiradnyana, K. 2015. Budaya Austronesia di Indonesia Bagian Barat dalam Kaitannya dengan Migrasi Out of Taiwan. Berkala Arkeologi

Sangkhakala, 18 (1): 22-39.

Yang, X., J. Xiaojun., Z. Yixuan and L. Hui. 2016. Genetic Rules for The Dermatoglyphics of Human Fingertips and Their Role in Spouse Selection: A Preliminary Study. Springerplus, 5: 1

-

6.

Yuniawati, D. Y. 2016. Keterkaitan Etnik Da’a di Wilayah Pedalaman Pegunungan Gawalise, Sulawesi Bagian Tengah, dengan Populasi

62

Discussion and feedback