STRUKTUR HATI MENCIT (Mus musculus L.) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN KALIANDRA MERAH (Calliandra calothyrsus Meissn.)

on

JURNAL SIMBIOSIS III (1): 258- 268

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Udayan a

ISSN: 2337-7224

Maret 2015

STRUKTUR HATI MENCIT (Mus musculus L.) SETELAH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN KALIANDRA MERAH (Calliandra calothyrsus Meissn.)

STRUCTURE OF MICE LIVER AFTER GIVING RED CALLIANDRA LEAF EXTRACT

Haryo Seto Wicaksono, Inna Narayani*, Iriani Setyawati**

*Lab. Fisiologi Hewan, **Lab. Struktur dan Perkembangan Hewan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Udayana

Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Email: Hsetowicaksono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kaliandra merah terhadap bobot, anatomi dan histologi hati mencit jantan. Perlakuan diberikan secara oral dengan dosis yang bervariasi (2, 4, dan 6 mg/kg bb), kelompok kontrol diberikan NaCl 0,9%. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri dari 12 kelompok masing-masing dengan tiga ulangan. Hasil pengamatan menunjukkan pemberian ekstrak daun kaliandra merah berpengaruh nyata terhadap kerusakan histologi hati mencit jantan. Terjadi peningkatan kerusakan degenerasi lemak dan inti piknotik seiring peningkatan dosis pada perlakuan selama 7 dan 21 hari, serta pelebaran vena sentralis pada perlakuan selama 7 hari. Jumlah kerusakan bertambah seiring makin lamanya waktu perlakuan pada kerusakan degenerasi lemak (dosis 2 mg/kg bb), inti piknotik (dosis 2 dan 6 mg/kg bb), infiltrasi sel radang (dosis 4 mg/kg bb), kongesti sinusoid (dosis 2, 4 dan 6 mg/kg bb), serta pelebaran vena sentralis (dosis 2 dan 4 mg/kg bb).

Kata Kunci: kaliandra merah, mencit jantan, histologi hati

ABSTRACT

This research aims to determine the effect red calliandra leaf extract on weight, anatomy and histology of male mice liver. Treatment was administered orally with varying doses (2, 4, 6 mg/ kg). Control grups was given 0,9% NaCl. This study used a completely randomized design (CRD), consisting of 12 groups with three replications. Histological observations showed that red calliandra leaf extract significantly affected the damage of male mice liver. Damage level of nucleus pyknotic and fatty degeneration increased in line with the increasing doses in treatment for 7 and 21 days, as well as the dilation of central venous in treatment for 7 days. The damage increase in line with the leght of treatment in the fatty degeneration (dose 2 mg/kg bw), nuclues pyknotic (doses 2 and 6 mg/kg bw), infiltration of inflammatory cells (dose 4 mg/kg bw), sinusoid congestion (doses 2, 4 and 6 mg/kg bw), and central venous dilatation (dose 2 and 4 mg/ kg bw).

Keywords : Red calliandra, male mice, liver histology

PENDAHULUAN

Kaliandra merupakan tanaman leguminosa pohon atau semak yang memiliki beberapa spesies, salah satunya yaitu jenis kaliandra bunga merah (Calliandra calothyrsus). Kaliandra

mampu beradaptasi pada berbagai jenis tanah asam dengan pH 4,5 yang rendah akan unsur hara dan dapat tumbuh pada ketinggian di atas 1700 m dpl serta curah hujan yang tinggi (Herdiawan dkk., 2006).

Kaliandra banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga berpotensi sebagai obat herbal. Bagi kebanyakan masyarakat terutama di Indonesia, obat herbal cukup penting. Selain lebih mudah diperoleh dan relatif murah, obat herbal juga dapat diperoleh tanpa resep dokter (Pudjarwoto dkk., 1992). Tanaman kaliandra telah diketahui mengandung senyawa kimia yang terdiri dari saponin, glikosida, steroid, asam lemak, alkaloid, polifenol, antrakuina, 2-hidroksi-4-metoksi asam benzoat, asam galat, metil galat, myricitrin, quercitrin, myricetin 3-O-â-D-4C1-lukopiranosida, afzelin, isoquercitrin, myrecitin 3-O-(6 -̋ O-galloyl)-â-D-

glukopiranosida, myricitrin 2 ̋ -O-galat, quercitrin 2 -̋ Ogalat, afzelin 2 ̋ -O-galat,1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-â-D-4C1-glukopiranosida, myrictrin 2 ̋, 3 -̋ di-O-galat, quercetin 3-O-metil eter, asam kafeat, asam betulinat, glikosida digital (Onyeama et al., 2012; Moharram et al., 2006; Hua, 2012).

Di Peru, akar, kulit kayu, daun, dan bunga di buat menjadi jamu dan dimanfaatkan untuk mengobati arthritis dan rematik, pembersihan darah, kanker rahim, dan pilek (Taylor, 2013). Kaliandra juga dapat mempengaruhi aktivitas mikroba. Ekstrak akar dan daun Calliandra portoricensis dapat bermanfaat di bidang farmakologi sebagai analgesik

dan antikonvulsan (Ofusori and Adejuwon, 2011).

Hati merupakan organ yang sangat rentan terhadap pengaruh senyawa-senyawa kimia. Menurut Wulandari (2008), hati sering mengalami kerusakan akibat masuknya bahan toksik. Sekitar 80% suplai darah ke hati berasal dari saluran pencernaan, maka bahan-bahan toksik yang diabsorbsi usus akan dibawa ke hati melalui vena porta. Bahan toksik dapat menyebabkan bermacam-macam jenis efek toksik seperti steatosis, nekrosis, kolestasis, dan sirosis (Lu, 1995).

Patologi hati erat kaitannya dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh suatu individu. Perubahan struktur histologi pada hati dapat dipengaruhi oleh masuknya jumlah dan jenis senyawa tertentu ke dalam organ hati, karena senyawa-senyawa yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi di dalam tubuh (Guyton dan Hall, 2006). Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana pengaruh ekstrak daun kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) terhadap organ hati.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan mencit (Mus musculus L.) jantan dewasa dengan kisaran umur 2-3 bulan dan berat badan 25-30 gram. Sebelum diberi perlakuan, 36 ekor mencit jantan dewasa diaklimatisasi

selama tujuh hari di dalam kandang pemeliharaan berupa bak plastik dengan penutup kawat dan dialasi sekam. Mencit diberi pakan konsentrat yang diberikan secara ad libitum dan air minum isi ulang Aqua.

Daun kaliandra merah (Calliandra calothyrsus) diambil dari ranting 1-6 (daun tua), diperoleh di daerah Baturiti, Bedugul, kemudian dikering-anginkan dan setelah kering diblender hingga menjadi serbuk. Sebanyak 500 gram serbuk daun kaliandra dimaserasi dengan alkohol 96% selama 72 jam. Larutan hasil maserasi ini selanjutnya dievaporasi dan menghasilkan ekstrak kasar berbentuk pasta yang akan digunakan sebagai bahan perlakuan. Ekstrak diberikan dengan metode gavage sebanyak 0,2 ml/ekor/hari (dilarutkan dalam NaCl 0,9%), kelompok kontrol hanya diberi NaCl 0,9%.

Tiga puluh enam ekor mencit dibagi menjadi 12 kelompok. Hewan pada kelompok K1-3 (kontrol), A1-3 (dosis 2 mg/kg bb), B1-3 (dosis 4 mg/kg bb), dan C1-3 (dosis 6 mg/kg bb) dibedah setelah 7 hari perlakuan, kelompok K4-6 (kontrol), A4-6 (dosis 2 mg/kg bb), B4-6 (dosis 4 mg/kg bb), dan C4-6 (dosis 6 mg/kg bb) dibedah setelah 14 hari perlakuan, kelompok K7-9 (kontrol), A7-9 (dosis 2

mg/kg bb), B7-9 (dosis 4 mg/kg bb), dan C7-9 (dosis 6 mg/kg bb) dibedah setelah 21 hari perlakuan.

Pembuatan preparat awetan dilakukan dengan metode parafin, dengan tebal irisan 5 µm dan pewarnaan Hematoxylin–Eosin. Variabel yang diamati adalah patologi hati yang meliputi bobot, anatomi dan histologi hati. Evaluasi histopatologi dilakukan dengan melihat lobulus hati dengan cara menghitung jumlah kerusakan yang tampak pada struktur mikroskopis hati. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA (p≥0,5) dilanjutkan dengan Duncant Multiple Range Test (DMRT) dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 22.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis statistik pemberian ekstrak daun kaliandra merah tidak berbeda nyata antara kelompok kontrol dengan dosis ekstrak daun kaliandra pada 7 hari perlakuan. Perlakuan selama 14 hari menunjukkan kelompok kontrol berbeda nyata dengan dosis 2 dan 4 mg/kg bb, sedangkan pada perlakuan selama 21 hari kelompok kontrol berbeda nyata dengan semua dosis perlakuan, namun antara dosis 2 dan 4 mg/kg bb tidak berbeda nyata.

Tabel 1. Rerata bobot hati mencit (Mus musculus L.) jantan dewasa yang diberi perlakuan ekstrak daun kaliandra merah.

|

Dosis |

Waktu (Hari) 7 hari 14 hari 21 hari |

|

Kontrol 2 mg 4 mg 6 mg |

1,563±0,228a 1,543±0,195a 1,697±0,006a 1,707±0,206ab 2,493±0,266b 1,910±0,520b 1,767±0,120ab 2,310±0,131b 1,867±0,110b 2,090±0,221b 1,913±0,218a 2,067±0,065c |

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (p<0,05)

Berdasarkan hasil analisa statistik pada histologi hati ditemukan adanya kerusakan berupa degenerasi lemak. Perbedaan nyata terlihat antara kelompok dosis 6 mg/kg bb dengan kelompok kontrol, 2 dan 4 mg/kg bb, tetapi antara kontrol dengan kelompok dosis 2 mg dan 4 mg/kg bb tidak berbeda nyata selama perlakuan 7 dan 21 hari. Perlakuan selama 14 hari menunjukkan perbedaan nyata antara kontrol dengan kelompok dosis 4 dan 6 mg/kg bb (Tabel 2).

Kerusakan berupa inti piknotik, perbedaan nyata terlihat antara kontrol dengan kelompok dosis 2, 4 dan 6 mg/kg bb. Pada perlakuan selama 7 dan 21 hari terdapat perbedaan nyata antara dosis 4 dan 6 mg/kg bb tetapi pada perlakuan selama 14 hari perbedaan nyata terlihat pada dosis 6 mg/kg bb. Kerusakan berupa adanya infitrasi sel radang menunjukkan kontrol berbeda nyata dengan semua dosis

perlakuan 2, 4 dan 6 mg/kg bb. Antara dosis perlakuan, dosis 4 mg/kg bb berbeda nyata dengan kedua dosis yang lain pada 7, 14 dan 21 hari perlakuan (Tabel 2).

Kerusakan berupa kongesti sinusoid terdapat perbedaan nyata antara kontrol dengan kelompok perlakuan. Tidak terdapat perbedaan nyata antara dosis 2, 4, dan 6 mg/kg bb pada perlakuan 7 hari, namun pada perlakuan 14 dan 21 hari ada perbedaan nyata diantara dosis perlakuan. Pada kerusakan kongesti pembuluh darah, kelompok kontrol berbeda nyata dengan semua perlakuan. Pada perlakuan selama 14 hari antar dosis 2, 4 dan 6 mg/kg bb berbeda nyata namun pada perlakuan selama 21 hari tidak ada perbedaan nyata diantara dosis perlakuan. Pada kerusakan vena sentralis, kontrol berbeda nyata dengan kelompok dosis pada perlakuan selama 7 dan 14 hari (Tabel 2).

Tabel 2. Rerata histopatologi hati mencit (Mus musculus L.) jantan dewasa yang diberi perlakuan ekstrak daun kaliandra merah.

|

Kerusakan |

Waktu (Hari) | |||

|

Dosis |

7 hari |

14 hari |

21 hari | |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

Degenerasi |

2 mg |

2,67±0,577a |

20,67±16,503ab |

23,00±20,000a |

|

Lemak |

4 mg |

19,00±16,000a |

96,00±4,000c |

23,00±21,000a |

|

6 mg |

70,00±30,000b |

60,67±46,501bc |

104,67±4,509b | |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

2 mg |

40,67±0,577b |

43,67±0,577bc |

46,00±2,000b | |

|

Inti Piknotik |

4 mg |

41,67±1,528bc |

30,67±15,503b |

50,67±0,577c |

|

6 mg |

43,67±2,517c |

47,00±2,000c |

52,67±0,577c | |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

2 mg |

19,00±2,000bc |

18,00±5,000b |

23,00±0,000b | |

|

Infiltrasi Sel |

4 mg |

24,00±1,000c |

24,67±1,528c |

28,00±3,000c |

|

Radang |

6 mg |

16,00±6,000b |

24,67±2,517c |

15,00±0,000b |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

Kongesti |

2 mg |

35,00±0,000b |

37,67±2,517b |

45,00±5,000b |

|

Sinusoid |

4 mg |

42,00±1,000b |

70,00±0,000d |

75,00±0,000c |

|

6 mg |

40,00±10,000b |

50,00±10,000c |

60,00±20,000bc | |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

Kongesti |

2 mg |

11,67±0,500b |

15,67±0,577c |

14,67±0,577b |

|

Pembuluh Darah |

4 mg |

10,67±0,577b |

17,00±0,000d |

15,67±1,582b |

|

6 mg |

15,67±2,517c |

11,67±0,577b |

13,67±8,505b | |

|

Kontrol |

0±0a |

0±0a |

0±0a | |

|

Pelebaran Vena |

2 mg |

7,870±0,463b |

11,143±3,143b |

12,184±1,447a |

|

Sentralis |

4 mg |

7,704±0,296b |

12,262±2,738b |

31,250±18,750b |

|

6 mg |

11,284±1,759c |

12,404±0,639b |

8,841±4,492a |

Keterangan: Huruf yang berbeda pada baris dan kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (p<0,05)

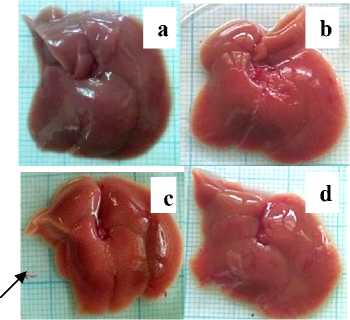

Gambar 1.

Struktur anatomi hati mencit jantan yang diberi ekstrak daun kaliandra.

Keterangan: a. Kelompok kontrol (normal), b. Perlakuan dosis 2 mg terlihat warna pucat c. Perlakuan dosis 4 mg terlihat bintik-bintik putih dan warna pucat, dan d. Perlakuan dosis 6 mg warna pucat.

PEMBAHASAN

Hati mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai penawar racun yang juga didukung oleh regenerasi hepatosit

(Guyton dan Hall, 2006). Hati mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengikat zat-zat kimia melebihi organ lainnya. Hati merupakan organ tubuh terpenting dalam

JURNAL SIMBIOSIS III (1): 258- 268

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Udayan a detoksifikasi zat kimia yang berlebih yang bersifat toksik. Hati juga mempunyai kemampuan untuk mensekresi dan

Pada penelitian ini struktur anatomi hati pada kelompok kontrol terlihat tidak mengalami kelainan (Gambar 1.a), hal ini disebabkan karena pada kelompok kontrol hanya diberikan NaCl dan pakan secara ad libitum. Menurut Aprilia (2010) dan Larasati (2011), hati hewan coba pada kelompok kontrol yang tidak diberi

ISSN: 2337-7224

Maret 2015 memetabolisme beberapa zat kimia (Mansur, 2008).

perlakuan tidak akan mengalami kerusakan yang parah karena tidak terpapar oleh senyawa toksik yang terkandung dalam tanaman. Pada kelompok perlakuan gambar hati terlihat semakin pucat (Gambar 1.b dan 1.d) maupun adanya bintik-bintik putih (Gambar 1.c).

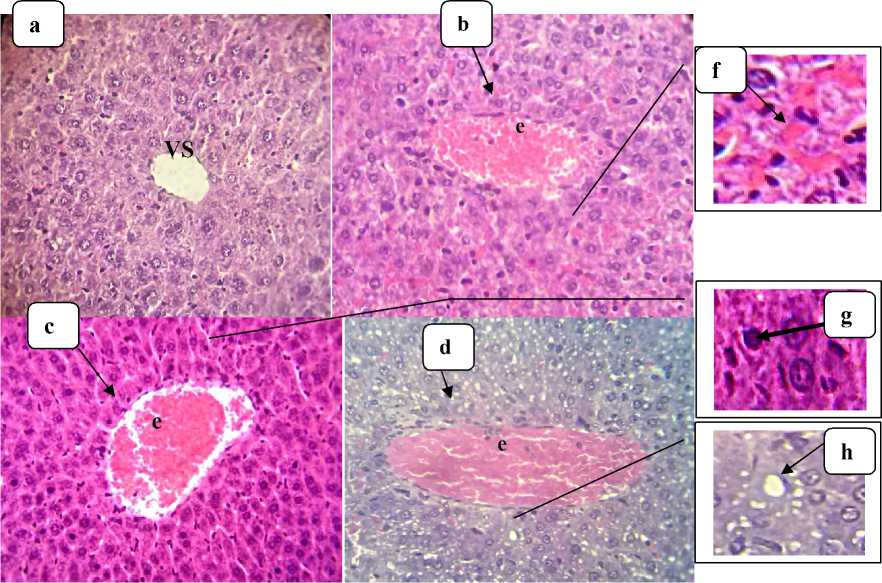

Gambar 2. Kerusakan histologi pada kelompok perlakuan.

Keterangan: Vena sentralis (VS) dan jaringan hati normal (a), pelebaran vena sentralis darah setelah pemberian 2 mg (b), 4 mg (c), dan 6 mg (d) ekstrak daun kaliandra merah yang diikuti dengan kongesti pembuluh (e) serta jaringan hati yang mengalami kongesti sinusoid (f), inti piknotik (g), dan degenerasi lemak (h) (gambar utama perbesaran 400x, gambar insert perbesaran 1000x)

Ekstrak daun kaliandra merah mengandung senyawa yang dapat merusak sel hati diantaranya alkaloid, saponin, dan asam kafeat (Onyeama et al., 2012; Moharram et al., 2006). Toksikologi dari ketiga senyawa tersebut terhadap organ tubuh masih diperdebatkan karena beberapa penelitian yang dilakukan terhadap alkaloid, saponin, dan asam kafeat menunjukkan manfaat bagi tubuh. Akan tetapi, pada penelitian lainnya menunjukkan ketiga senyawa tersebut dapat merusak sel maupun jaringan bahkan menyebabkan kematian pada hewan percobaan.

Alkaloid golongan pyrrolizidine dapat menyebabkan pembesaran hati (hepatomegali) (Hanafi, 2012). Menurut Irfai (2013), kelainan pada hati ditandai dengan pertambahan ukuran dan bobot hati dimana terjadi pembengkakan dan penebalan pada salah satu lobulus hati. Selain itu hati akan bekerja lebih keras agar zat toksik tersebut tidak merusak tubuh sehingga bobot hati akan semakin bertambah. Menurut Anggraini (2008), jika pada hati terjadi degenerasi lemak maka akan berakibat pada pertambahan bobot organ hati. Dalam penelitian ini organ hati pada kelompok perlakuan lebih berat dari kontrol, selain itu terjadi pula degenerasi lemak. Peningkatan berat yang terjadi disebabkan oleh substansi lemak yang terdapat pada jaringan sehingga dapat berpengaruh pada berat total hati.

Pada gambaran histologi hati kelompok perlakuan ditemukan kerusakan berupa degenerasi lemak, inti piknotik, infiltrasi sel radang, kongesti sinusoid, kongesti pembuluh darah dan pelebaran vena sentralis akibat pemberian ekstrak daun kaliandra merah yang mengandung senyawa toksik. Degenerasi lemak (Gambar 2.H) dapat terjadi akibat adanya gangguan metabolisme lemak, seperti gangguan terhadap fungsi mitokodria, hipoksia yang dapat menghambat oksidasi lemak yang nantinya masuk ke dalam sel, dapat juga disebabkan terjadinya malnutrisi protein. Degenerasi sel biasanya terjadi karena kurangnya pakan yang disediakan, kekurangan oksigen di dalam jaringan, adanya intoksikasi dan ketuaan umur jaringan. Apabila degenerasi lemak terjadi terus menerus, nantinya hepatosit dapat mengalami nekrosis (Sudiono dkk, 2003).

Nekrosis pada sel dimulai dengan perubahan berupa piknotik pada inti sel. Pada penelitian ini juga ditemukan kerusakan berupa inti piknotik (Gambar 2.G). Sel yang bagian intinya sangat gelap dan kompak serta juga menutupi seluruh bagian yang ada pada inti sel adalah sel piknotik. Sel yang nantinya akan mengalami piknosis akan terlihat adanya kromatin yang mengumpul sebagai globulus tunggal dan intinya terlihat gelap. Piknosis dapat terjadi akibat kerusakan di dalam sel yaitu kerusakan membran yang selanjutnya diikuti

aparatus golgi dan mitokondria yang nantinya sel tidak dapat lagi mengeliminasi air dan juga trigliserida sehingga tertimbun pada sitoplasma sel (Robbins dan Kumar, 1992). Diduga inti piknotik dalam penelitian ini disebabkan karena kandungan senyawa asam kafeat, yang sejalan dengan penelitian Motor et al. (2014), bahwa asam kafeat phenethyl ester dosis 10 μmol/kg menyebabkan inti piknotik pada hati tikus.

Pada penelitian ini ditemukan kerusakan berupa kongesti sinusoid (Gambar 2.F) dan kongesti pembuluh darah (Gambar 2.E). Kongesti sinusoid terjadi karena pecahnya pembuluh darah kapiler yang dapat menyebabkan darah masuk ke sinusoid. Tingkat kerusakan kongesti sinusoid juga tergantung dari hilangnya volume darah, jika volume darah menghilang 20%, dapat menghasilkan gejala klinik yang rendah. Apabila terjadi pendarahan dalam skala yang besar dapat mengakibatkan hemoragic shock (Robbins dan Kumar, 1992).

Kongesti sinusoid dalam penelitian ini diduga disebabkan karena adanya senyawa alkaloid, sejalan dengan penelitian Atere and Ajao (2009) yang melaporkan bahwa senyawa alkaloid menyebabkan kongesti sinusoid pada histopatologi hati. Penelitian lain juga melaporkan 10 μmol/kg asam kafeat phenethyl ester (CAPE) menyebabkan pelebaran sinusoid hati pada tikus (Motor et al., 2014). Sedangkan senyawa saponin dengan dosis 100- 600

mg/kg bb dapat menyebabkan kongesti sinusoid dan vena pada tikus (Diwan et al., 2000; Ajibade and Famurewa, 2012).

Kerusakan pada sinusoid juga dapat terjadi akibat terjadinya degenerasi lemak yang parah sehingga terbentuk vakuola lemak yang akan menimbulkan ruang kosong pada sinusoid dan menyebabkan sinusoid melebar. Penyebab lainnya kemungkinan akibat desakan pada dinding sinusoid karena adanya bendungan pada vena berupa darah yang disebabkan oleh zat toksik. Secara umum pembendungan dimulai dari vena sentralis yang selanjutnya ke bagian tengah lobulus (Wulandari dkk, 2007; Price dan Wilson, 1995).

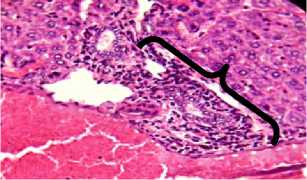

Pada penelitian ini ditemukan kerusakan berupa pelebaran vena sentralis, yang diduga disebabkan karena adanya senyawa alkaloid dalam ekstrak daun kaliandra merah (Gambar 2.B, 2.C, dan 2.D). Penelitian yang dilakukan oleh Udoh et al. (2011), melaporkan bahwa pemberian alkaloid 200 dan 700 mg/kg yang diekstrak dari tanaman Gnetum africanum dapat menyebabkan dilatasi vena sentralis. Infitrasi sel radang yang ditemukan pada sinusoid hati (Gambar 3) dalam penelitian ini diduga disebabkan oleh senyawa saponin, berdasarkan penelitian bahwa senyawa saponin dengan dosis 100-600 mg/kg bb dapat menyebabkan infiltrasi sel histiosit atau sel radang pada tikus (Diwan et al., 2000; Ajibade and Famurewa, 2012).

Gambar 3. Histopatologi hati berupa infiltrasi sel radang (Perbesaran 400x)

SIMPULAN

Pemberian ekstrak daun kaliandra merah dengan dosis 2, 4, dan 6 mg/kg bb terhadap mencit jantan menunjukkan perubahan struktur anatomi hati yaitu warna organ memucat, adanya bintik-bintik putih

KEPUSTAKAAN

Ajibade, V.A., and O. Famurewa. 2012. Histopathological and Toxicological Effects of Crude Saponin Extract from Phyllanthus niruri, L (Syn. P. franternus.Webster) on Organs in Animal Studies. Global Journal of Medical Research. 12(1):30-37

Anggraini, D.R. 2008.Gambaran Makroskopis dan Mikroskopis Hati dan Ginjal Mencit Akibat Pemberian Plumbum Asetat. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara. (Thesis).

Aprilia, L. 2010. Efek Protektif Ekstrak Etanol Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl) Terhadap Gambaran Histopatologi Hati Mencit (Mus musculus L.) Jantan Galur BALB/C yang diinduksi oleh Etanol. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. (Skripsi).

Atere, T. G and A. T., Ajao. 2009. Toxicological Implications of Crude Alkaloidal Fraction from Cnestis

dan peningkatan bobot. Ekstrak juga menyebabkan kerusakan berupa degenerasi lemak, inti piknotik, infiltrasi sel radang, kongesti sinusoid, kongesti pembuluh darah dan pelebaran vena sentralis.

ferruginea D.C Root on Liver Function Indices of Male Wistar Rats. Internasional Journal of Biomedical and Health Sciences. 5(3):145-156.

Diwan, F.H., I.A., Abdel-Hassan, and S.T., Mohammed. 2000. Effect of Saponin on Mortality and Histopathological Changes in Mice. Eastern Mediterranean Health Journal. 6(23):345-351.

Guyton, A.C. and J.E., Hall. 2006. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. Elsevier Saunders. Philadelphia. USA.

Hanafi, M. 2012. Alkaloid Sebagai Obat Moderen dan Dalam Tanaman Obat. [Online], Available:

“http://mhanafi123.wordpress.com/2 012/09/18/alkalo id-sebagai-obat-

moderen-dan-dalam-tanaman-obat/”, [1 Mei 2014].

Herdiawan, I., A. Fanindi, dan A. Semali. 2006. Karakteristik dan Pemanfaatan Kaliandra (Calliandra calothyrsus).

Balai Penelitian Ternak. Lokakarya Nasional Tanaman Pakan Ternak. 141-148.

Hua, M.R. 2012. Calliandra haematocephala Hassk, [Online], Available:

“http://stuartxchange.com/RedPowde rPuff.htmg” [1 Oktober 2013].

Irfai, I. 2013. Efektifitas Pemberian Kenikir (Cosmos caudatus Kunth.) terhadap Bobot Karkas, Organ Pencernaan, Hati, dan Kolesterol Daging Ayam Kampung (Gallus gallus Domesticus). Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. (Skripsi).

Larasati, N. D., 2011. Efek Protektif Madu Terhadap Kerusakan Hepar Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan Dewasa Galur Sprague Dawley yang Diinduksi oleh Etanol. Fakultas Kedokteran Unversitas Lampung. (Skripsi).

Lu, F.C. 1995. Toksikologi Dasar; Asas, Organ Sasaran, dan Penilaian Resiko. Edisi ke-2. Penerbit Universitas Indonesia. UI Press. Jakarta.

Mansur. 2008. Toksikologi dan Distribusi Agen Toksik, [Online], Available: “http://library.usu.ac.id/download/fk/ kedokteran-mansyur2.pdf”, [14 April 2014].

Moharram, FA., M.S.A. Marzouk, M.T. Ibrahim, T.J. Marby. 2006. Antioxidant Galloylated Flavanol Glycosides from Calliandra haematocephala. Natural Product Research. 20:927-934.

Motor, S., H. Alp, S. Senol, N. Pinar, V, K., Motor, I. Kapalan, A. Alp, C. Gokce. 2014. Comparison of The Chronic Effects of Ribavirin and Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on Pancreatic Damage and

Hepatotoxicity. Int J Clin Exp Med. 7(4):1005-1013.

Ofusori, D.A. and A.O. Adejuwon 2011. Histopathological Studies of Acute and Chronic Effects of Calliandra portorinencis Leaf Extract on the Stomach and Pancreas of Adult Swiss Albino Mice. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 182-185.

Onyeama, H.P., H.A., Ibekwe, P.Y., Ofemile, A., Peter, M.S., Ahmed, and P.O., Nwagbo. 2012. Screening and Acute Toxicity Studies of Calliandra portoricensis (ERI AGBO In Igbo) Used in the Treatment of Snake Bite in South Eastern Nigeria. Vom Journal of Veterinary Science. 9:17-24.

Pudjarwoto, T., C.H. Simanjuntak, dan I.P. Nur. 1992. Daya Antimikroba Obat Tradisional Diare terhadap Beberapa Jenis Bakteri Enteropatogen. Cermin Kedokteran. 76(1): 45-47.

Robbins, S.L. dan V. Kumar 1992. Buku Ajar Patologi I. Penerjemah Staff Pengajar Laboratorium Anatomik. Edisi 4. Fakultas Kedokteran. Universitas Airlangga. Jakarta. 1329.

Sudiono, J. B., Kurniadhi, Hendrawan, A., dan Djinantoro, B. 2003. Ilmu Patologi. Penerbit EGC. Jakarta.

Taylor, L. 2013. Bobinsana (Calliandra angustifolia), [Online], Available: “http://www.rain-tree.com/bobinsana.htm#.Um0HU1P 4WSo” [10 Oktober 2013].

Udoh, F.V., A.P., Ekanem, and P.E., Ebong. 2011. Effect of Alkaloids Extract of Gnetum africanum on Serum Enzymes Levels in Albino Rats. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 01(09): 29-32.

Wulandari, R. 2008. Pengaruh Penambahan Yeast pada Pemberian Lamtoro Merah (Acacia villosa) terhadap Histopatologi Hati Tikus. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. (Skripsi).

Wulandari, T., M. Harini, S. Listyawati. 2007. Pengaruh Ekstrak Daun

Sambiloto (Andrographis

paniculata) terhadap Struktur Mikroanatomi Hepar dan Kadar Glutamat Piruvat Transaminase Serum Mencit (Musmusculus) yang Terpapar Diazinon. Bioteknologi 4. 4(2): 53-58.

268

Discussion and feedback