Urban Modeling Interface (UMI): Analisis Keberlanjutan Kawasan Balimester di Jatinegara Jakarta Timur

on

RUANG

SPACE

URBAN MODELING INTERFACE (UMI): ANALISIS KEBERLANJUTAN KAWASAN BALIMESTER DI JATINEGARA JAKARTA TIMUR

Oleh: Hakim1, Tri Endangsih2, Harfa Iskandaria3

Abstract

Over the past few decades, cities have experienced severe social and economic pressures, which disproportionately impact the urban environment. As a result, the environment has decreased in quality, which is characterized by increasing CO2 emissions and energy operating costs. Sustainable city development is considered as a step toward developing a sustainable environment for the community. Therefore, this research orients its discussions toward the regeneration of urban settlements to improve the quality of their urban environments. Taking Balimester as its case study, it aims at generating a model that develops a sustainable settlement in a densely populated area. It uses simulation as its method and is aided by an Urban Modelling Interface as its tool that comes with three parameters. This modeling shows that a Floor Area Ratio (FAR) of 0.43 with a total area of ± 427,233 m². This FAR produces an operational energy of 3983 kwh/m2/year and an embodied energy of 216 kwh/m2/ year. This figure is classified as very high relative to the standard figure of 240 kWh/m2/year. The mobility level in the context of walkability is 21-68, and a reading of 21-69 for the level of bikeability. These indicate that the residential area in Balimester is unsustainable.

Keywords: hybrid settlements; regeneration; Urban Modeling Interface (UMI); sustainable development

Abstrak

Selama beberapa dekade terakhir, kota-kota telah mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang parah, yang memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap lingkungan perkotaan. Akibatnya, lingkungan mengalami penurunan kualitas yang ditandai dengan meningkatnya emisi CO2 dan biaya operasional energi. Pembangunan kota yang berkelanjutan dianggap sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk meremajakan permukiman dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan mengambil Kawasan Balimester sebagai studi kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengembangan permukiman berkelanjutan di daerah padat penduduk. Metode penelitian dengan metode simulasi menggunakan perangkat Urban Modeling Interface dengan tiga parameter. Hasil pemodelan diperoleh nilai Floor Area Ratio (FAR) sebesar 0,43 dengan total luas lahan ± 427.233 m². Nilai FAR menghasilkan nilai energi operasional sebesar 3983kwh/m2/tahun dan nilai energi perwujudan sebesar 216 kwh/m2/tahun. Nilai ini sangat tinggi dari 240 kwh/m2/tahun sebagai standar penggunaan energi. Nilai mobility pada aspek walkability adalah 21-68, dan 21-69 untuk nilai bikeability. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman di Balimester tidak berkelanjutan.

Kata kunci: permukiman hibrid; regenerasi; Urban Modeling Interface (UMI); pembangunan berkelanjutan

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan masa kini, tetapi pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan dan memastikan tidak ada kerugian yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan terkait dengan dua isu krusial: pangan dan energi (International NGO Forum on Indonesia Development, 2016). Untuk alasan ini, dalam New Urban Agenda Habitat III 2016 semua negara berkomitmen untuk meningkatkan dan meratakan akses ke layanan dasar, mobilitas berkelanjutan dan ruang publik serta pertumbuhan dan regenerasi permukiman yang efektif; 2) Memperkuat iklim dan memperbaiki lingkungan perkotaan: mengurangi emisi rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara dan efisiensi sumber daya serta perlindungan aset ekologis untuk pasokan energi (Kementerian PUPR, 2017).

Ada banyak pengertian yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jika dijabarkan lebih lanjut, berkelanjutan berarti menjaga keberadaan ekosistem dan menyediakan kebutuhan manusia. Sedangkan pembangunan kota berarti meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan sumber daya dan merusak alam (Yigitcanlar et al., 2014). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Budihardjo and Djoko, 1999) agar pembangunan tetap menggunakan konsep berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan fungsi permukiman yang efisien dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mengatasi kepadatan permukiman agar kawasan menjadi lestari, regenerasi permukiman semakin dipandang sebagai salah satu sarana utama dalam membina kelestarian lingkungan dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup di lingkungan perkotaan kontemporer (Fenton J, 1985).

Hasil penelitian Reinhart (2013), Urban Modeling Interface (UMI) berguna untuk memprediksi model lingkungan kota yang terintegrasi untuk menyediakan energi operasional terintegrasi, pencahayaan alami, kenyamanan ruangan luar dan analisis walkability lingkungan (Reinhart, 2013). Sejalan penelitian yang dilakukan oleh A Sondakh (2017), Linda Hijriyah (2017) dan Nugrahaini (2019), bahwa kemudahan mobility (walkability dan bikeability) permukiman merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang keberlanjutan kawasan permukiman, (Sondakh, 2017); (Hijriyah, 2017); (Nugrahaini, 2019), jika mobility baik maka kawasan akan dapat dicapai tanpa menggunakan kendaraan sehingga akan meningkatkan kualitas udara tanpa polusi kendaraan. Hasil penelitian L Hijriyah (2017) dan M Anugraha (2018), bahwa dengan pemodelan dan simulasi Urban Modeling Interface dapat memberikan rekomendasi floor area ratio, operational energy, embodied energy, dan mobility dari suatu kawasan (Hijriyah, 2017); (Anugraha, 2018); (Nugrahaini, 2016). Dari beberapa penelitian terkait dengan penggunaan pemodelan lingkungan kota dengan simulasi Urban Modeling Interface dengan lokus terbatas yaitu pada satu real estate dan titik simpul kota tentunya akan memiliki rekomendasi desain yang berbeda. Untuk kebaharuan penelitian ini, maka lokus penelitian ini pada kawasan padat hunian di perkotaan dengan harapan akan dapat memberikan rekomendasi desain yang bermanfaat untuk keberlanjutan kawasan permukiman Balimester.

Telaah Literatur

a. Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai konsep baru yang berkembang setelah pembangunan kota industri di seluruh dunia, pembangunan kota berkelanjutan menggantikan kekosongan dan kekurangan teori pembangunan metropolitan dan menetapkan teori dan teknik baru untuk pembangunan kota yang sehat. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987, yang mendefinisikannya sebagai pola pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (United Nations, 1987).

Pembangunan kota berkelanjutan adalah pengembangan terkoordinasi dari tiga sistem utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Liao et al., 2016). Xu dan Zhang (2001) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan di kota menjaga keselarasan antara dukungan lingkungan, manfaat ekonomi, dan kemajuan sosial (Qiang and zhang Jun, 2001). Pembangunan yang terkoordinasi ini dapat dicapai dengan mempromosikan kesetaraan sosial, kualitas lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi (Shaker and Sirodoev, 2016). Yang dan Shi (2016) mengemukakan bahwa keberlanjutan dalam pembangunan perkotaan melibatkan perubahan populasi, sumber daya, dan tata kelola. Oleh karena itu, kota yang berkelanjutan tidak dapat dibangun tanpa infrastruktur perkotaan yang sehat, perumahan yang memadai dan terjangkau, serta lingkungan yang layak huni. Salah satu isu yang diangkat dalam menghadapi tantangan global tersebut adalah perubahan paradigma pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Definisi yang menarik dari pembangunan berkelanjutan diberikan oleh Laporan Brundtland (1987) yang menyatakan bahwa proses pembangunan saat ini tidak boleh mengganggu kebutuhan generasi mendatang, sebuah konsep keberlanjutan. (United Nations, 1987). "... berkembang yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" Brundtland Report (1987).

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mendefinisikan kota yang berkelanjutan dan berkelanjutan, sementara mencapai keberlanjutan selalu sulit untuk dipahami, terutama bagaimana menyeimbangkan hubungan antara tiga pilar keberlanjutan. Membawa orang keluar dari kemiskinan adalah satu-satunya cara untuk semua pembangunan perkotaan, Glaeser (2011) menyatakan bahwa modal manusia membuat kota menjadi makmur, karena orang berpendidikan berbagi pengetahuan dan melahirkan inovasi yang meningkatkan produktivitas (Glaeser, 2011). Dengan demikian, mereka memperluas kekayaan perkotaan dan menarik lebih banyak investasi yang menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Akibatnya, kota terus berkembang seiring pengembang membangun lebih banyak gedung

perkantoran dan tempat tinggal. Namun, pembangunan ekonomi semacam ini mendorong konsumsi sumber daya, yang tidak ramah lingkungan dalam perspektif lingkungan.

Regenerasi perkotaan melibatkan revitalisasi kawasan perkotaan yang tertekan, melalui tindakan-tindakan seperti: 1) rehabilitasi kawasan bersejarah; 2) perbaikan kondisi kehidupan di kawasan pemukiman; 3) pembangunan kembali ruang publik: alun-alun, taman, perabot kota dan sebagainya; 4) modernisasi infrastruktur perkotaan: air, gas, listrik, infrastruktur transportasi. Kompleksitas proyek seperti regenerasi kota yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara institusi, universitas, urbanis, asosiasi dan pembangun lingkungan melalui langkah-langkah rehabilitasi yang didasarkan pada aspek sosial, ekonomi dan teknis. Alasan sosial, antara lain: peningkatan kualitas hidup; adaptasi bangunan dan perumahan dengan kebutuhan kita; meningkatkan citra kawasan pemukiman atau distrik; meningkatkan jaringan hubungan sosial dan persepsi keamanan (Djunaedi, 2000). Untuk meningkatkan kualitas permukiman, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan regenerasi permukiman dengan redesign sehingga memenuhi permukiman yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip regenerasi kota yang paling penting adalah; 1) perlunya penetapan tujuan yang jelas dan terukur dari proses regenerasi kota dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan; 2) analisis kondisi lokal yang memadai; 3) perlunya efisiensi penggunaan sumber daya alam, ekonomi, dan manusia yang tersedia; 4) partisipasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, yang mengarah pada perbaikan kondisi fisik bangunan, struktur sosial, basis ekonomi dan kondisi lingkungan (Prayitno, 2016).

Dari kajian teoritis teori arsitektur hibrid, permukiman berkelanjutan dan regenerasi memiliki indikator keberhasilan yang sama, yaitu ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Tujuan penerapan konsep arsitektur hibrid dalam penyusunan model permukiman untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Pada dasarnya, keberlanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini, keberlanjutan dimaksudkan untuk meminimalkan penggunaan energi dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jika dikaitkan dengan tiga pilar keberlanjutan, dalam aspek ekonomi, meminimalkan energi operasional dapat mengurangi biaya dalam mengoperasikan sebuah bangunan. Pada aspek sosial, peningkatan mobilitas tentunya akan mempengaruhi nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan salah satu nilai kelestarian lingkungan, maka hal itu bertujuan untuk melestarikan lingkungan di masa depan. Keempat aspek rasio luas lantai, energi operasional, energi yang terkandung, dan mobilitas sangat mempengaruhi kualitas lingkungan baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Jika tidak diperhatikan dan dipelajari lebih dalam akan mengakibatkan penggunaan energi yang berlebihan dan mengakibatkan dampak negatif yang tinggi terhadap lingkungan. Untuk mensimulasikan, menghitung dan menghitung rasio luas lantai, energi operasional, energi yang terkandung, dan mobilitas secara rinci, optimal dan dalam waktu yang lebih cepat memerlukan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak yang tepat untuk mensimulasikan dan menghitung keberlanjutan suatu kawasan adalah UMI. UMI yang merupakan kode perangkat lunak dengan fungsi tertentu untuk menjalankan fitur

tambahan di aplikasi dari perangkat lunak Rhinoceros dapat menghasilkan perhitungan rasio luas lantai, energi operasional, energi siklus hidup, dan mobilitas, baik secara visual maupun nilai. Untuk melakukan perhitungan tersebut, UMI membutuhkan beberapa data, seperti model tiga dimensi area termasuk bangunan, bahan bangunan yang digunakan, hingga iklim mikro di area yang akan disimulasikan.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk membuat usulan model permukiman berkelanjutan di kawasan perkotaan, sehingga menjadi kawasan percontohan bagi kawasan lain, yang didasarkan pada keterjangkauan biaya operasional, mobilitas, dan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deduktif rasionalistik dengan metode kuantitatif dalam rangka pemodelan. Metode kuantitatif digunakan untuk merekam objek fisik di lokasi, penelitian secara objektif dalam tampilan numerik, kemudian dianalisis secara rasional melalui simulasi dengan program Urban Modeling Interface untuk pemodelan perkotaan. Pendekatan rasionalistik dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang dibangun dari kajian hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu 1) mengkaji prinsip-prinsip permukiman berkelanjutan; 2) mengkaji kondisi empiris kawasan permukiman di Jatinegara Jakarta Timur. Kondisi empiris/kondisi eksisting dijadikan sebagai input data pemodelan untuk mendapatkan nilai keberlanjutan permukiman. Menelaah prinsip permukiman berkelanjutan sebagai dasar untuk mengelaborasi konsistensi dan fleksibilitas.

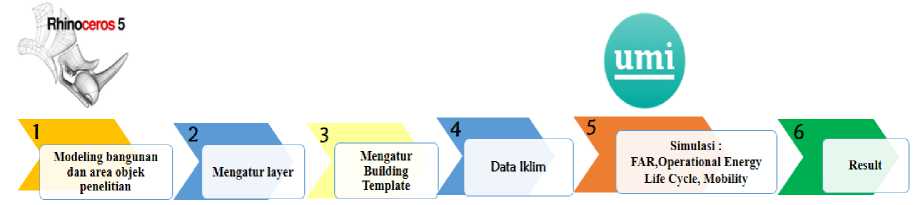

Prinsip permukiman berkelanjutan sebagai dasar penjabaran dan penerapannya ke dalam model penilaian keberlanjutan permukiman. Selanjutnya mengkaji kondisi empiris kawasan permukiman Jatinegara didasarkan pada pentingnya pemahaman kondisi lapangan untuk menentukan potensi dan permasalahan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kualitas lingkungan permukiman, sehingga dapat menentukan prinsip dan strategi yang sesuai dengan konteks wilayah. Pada pemodelan yang ada digunakan metode kuantitatif dengan membuat model 3D pada perangkat lunak Rhinoceros 5.0 kemudian mensimulasikannya dengan program Urban Modeling Interface untuk mengukur keberlanjutan kawasan. Tahapan simulasi dapat dilihat pada Gambar 1:

Gambar 1. Tahap Simulasi

Sumber: Analisis Penulis, 2021

Variabel input pada perangkat lunak Rhinoceros 5.0 : luas, luas bangunan, tinggi bangunan.

Variabel input pada Urban Modelling Interface (UMI): fungsi bangunan, jenis bahan bangunan, wall to window ratio (WWR).

Perangkat lunak UMI yang digunakan adalah UMI 2.1. yang berfungsi untuk mensimulasikan tingkat keberlanjutan (sustainability) bangunan dan lingkungan pada area penelitian melalui empat parameter yaitu floor area ratio untuk mendapatkan tingkat kepadatan bangunan, operasional energy yang menggambarkan intensitas penggunaan energi, lifecycle guna mengetahui embodied energy dan embodied carbon, dan terakhir adalah mobility untuk mengetahui aksesibilitas.

Data, Diskusi, Dan Hasil/Temuan

a. Data Eksisting Kawasan Penelitian

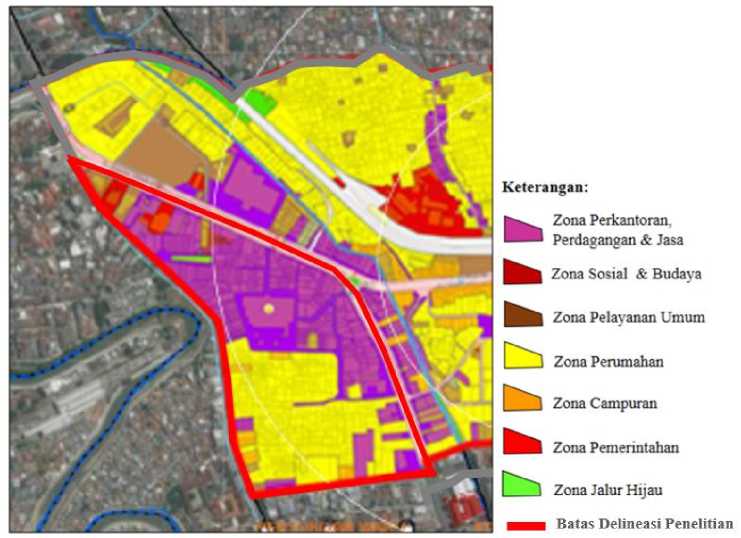

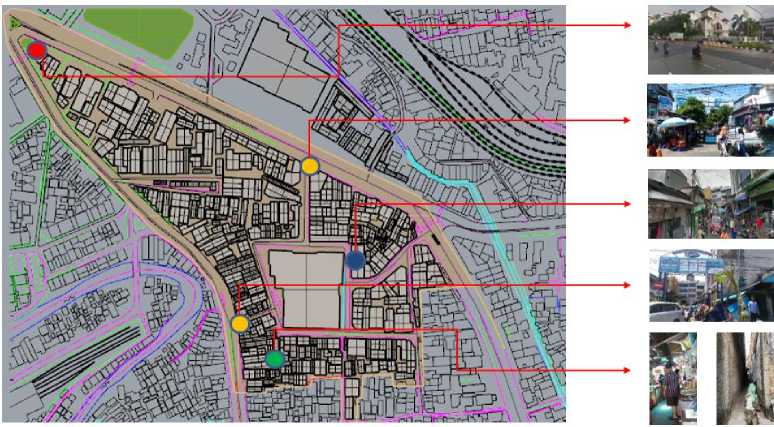

Luas lokus penelitian yaitu: ± 427.233m². Lokus penelitian berada di lingkungan permukiman kawasan Pasar Jatinegara Jakarta Timur (delineasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2). Penelitian ini mengambil lokasi di lingkungan sekitar pasar Jatinegara tepatnya di RW 04, 05, dan 06. Di kawasan Jatinegara sendiri banyak terdapat bangunan-bangunan tua bersejarah, di antaranya antara lain Stasiun Kereta Api Jatinegara, Gereja GPIB Koinonia, bagunan bekas markas Kodim 0505 (rumah Bupati Meester), Pasar Lama Jatinegara, rumah langgam Cina, kelenteng, dan gedung SMP 14 Jatinegara (di samping Jatinegara Plasa). Begitu banyak nilai positif yang terdapat di Pasar Jatinegara, sehingga kawasan ini banyak warga pendatang yang memanfaatkan peluang kerja dan tinggal di sekitar pasar. Dengan laju urbanisasi yang tinggi membuat lingkungan kawasan Pasar Jatinegara saat ini terlihat kumuh dan tidak tertata dengan baik (kondisi eksisting permukiman di sekitar Pasar Jatinegara dapat dilihat pada Gambar 3). Untuk memperbaiki kualitas kawasan permukiman dan pemenuhan akan tempat tinggal yang nyaman, maka untuk mendapatkan rekomendasi desain yang mengacu pada keberlanjutan kawasan kota dapat dilakukan dengan metode pemodelan sehingga dapat diketahui nilai kondisi eksisting dan nilai setelah di desain ulang.

Gambar 2. Batas Delineasi dan Peruntukan Lahan di Sekitar Pasar Jatinegara Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 3. Kondisi Eksisting Permukiman di Sekita r Pasar Jatinegara Sumber: Hasil Survei, 2021

-

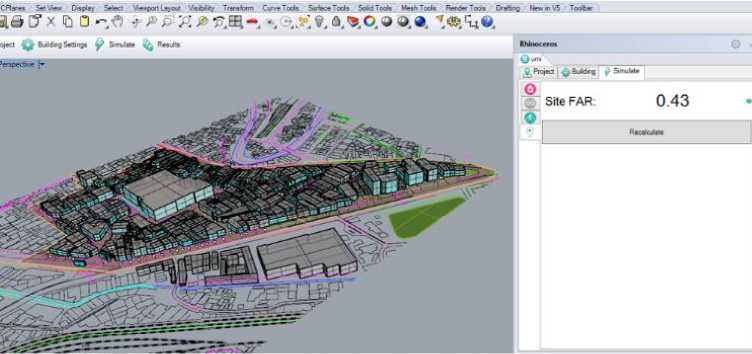

b. Floor Area Ratio (FAR)

FAR merupakan perbandingan antara luas lantai total setiap gedung untuk mempengaruhi penerimaan sinar matahari total di setiap gedung dan jumlah orang yang menempati area tersebut. Hasil pemodelan diperoleh Floor Area Ratio (FAR) nilai 0,43 (lihat Gambar 4) dengan total luas tanah ± 427.233m². Artinya luas area penelitian masih lebih besar dari total luas lantai masing-masing gedung. Luasnya hampir lima puluh persen dari total luas lantai. Perbandingan area terbuka yang lebih kecil dari lingkungan binaan merupakan nilai negatif di area ini. Nilai FAR akan mempengaruhi antara lain besarnya penduduk yang menempati kawasan tersebut, hal lain yang mempengaruhi adalah besarnya minimal penerimaan sinar matahari pada setiap bangunan di kawasan tersebut. Area terbuka tanpa bangunan dari total luas memungkinkan penerimaan sinar matahari yang baik untuk bangunan di wilayah studi. Sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang oleh citra bangunan yang berada di dekatnya karena letaknya yang tidak terlalu berdekatan. Bangunan yang mendapatkan sinar matahari memungkinkan untuk dimaksimalkan sebagai pencahayaan alami sehingga dapat meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari. Penggunaan lampu yang minim akan membantu menghemat energi listrik pada bangunan.

Gambar 4. Nilai FAR dari Hasil Simulasi UMI Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Nilai FAR pada kondisi eksisting tergolong rendah. Hal ini dikarenakan bangunan di daerah penelitian ini hampir 90% bangunannya merupakan bangunan berlantai dua. Selain itu bangunan-bangunan tersebut tersebar di seluruh wilayah studi.

-

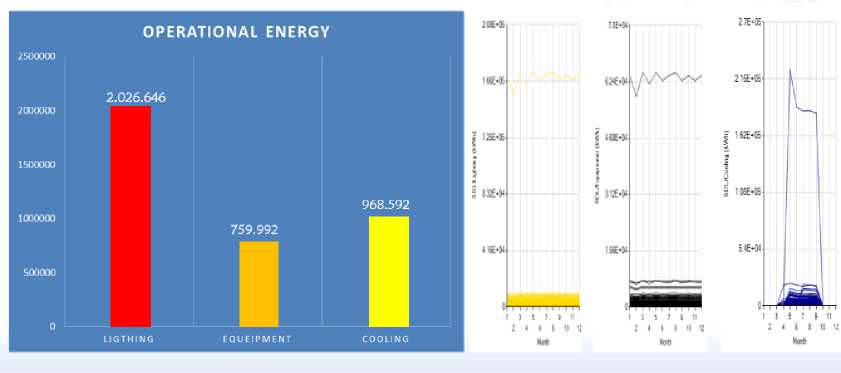

c. Operational Energy

Operational energy adalah energi yang digunakan dalam operasional gedung selama gedung tersebut digunakan. Untuk mendapatkan hasil operasional energi maka perlu dilakukan input data material, konstruksi bangunan dan waktu operasional gedung serta data iklim lokasi penelitian. Data yang dapat dimasukkan yaitu konduktivitas, densitas, dan kalor jenis. Energi operasional adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional gedung selama gedung digunakan. Kebutuhan energi meliputi energi pendinginan, energi peralatan, energi pencahayaan, energi total dan jendela total zona yang ditransmisikan.

Pada area penelitian energi pendinginan terbesar adalah Pasar Mester Jatinegara, nilai rata-rata tahunan bangunan di daerah penelitian adalah 2.026,64 kWh/tahun. Energi pendingin adalah energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan bangunan. Ukuran, dan rasio jendela dan dinding bangunan. Orientasi bangunan juga mempengaruhi besar kecilnya energi pendinginan. Orientasi bangunan yang sebagian besar menghadap ke arah barat akan cenderung lebih panas. Peralatan energi terbesar adalah Pasar Mester Jatinegara. Gedung ini memiliki rata-rata per tahun dibandingkan gedung lainnya yaitu sebesar 759.992 kwh/tahun (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Nilai Energi Operasional dari Hasil Simu lasi UMI Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Energi untuk peralatan elektronik adalah perhitungan energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang menggunakan energi listrik yang digunakan pada suatu bangunan. Semakin tinggi nilai peralatan energi maka semakin banyak pula peralatan elektronik yang digunakan pada bangunan. Pembangkit energi terbesar adalah Pasar Mester Jatinegara. Gedung ini memiliki rata-rata per tahun dibandingkan gedung lainnya yaitu sebesar 8879,4 kwh/tahun. Energi Penerangan yang dibutuhkan oleh bangunan untuk sistem penerangan di setiap ruangan. Nilai energi penerangan akan berbeda-beda antara bangunan dengan bangunan lainnya. Ini tergantung pada ukuran bangunan, selubung bangunan, orientasi bangunan, dan rasio jendela dan dinding. Energi penerangan di gedung pasar merupakan yang tertinggi dan terbesar dari gedung-gedung lain di daerah penelitian.

-

d. Lifecycle

Energi yang terkandung adalah energi yang terkandung dan karbon yang terkandung, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika energi yang terkandung tinggi, karbon yang terkandung juga akan besar. Embodied energy adalah energi yang digunakan untuk proses pembuatan bahan bangunan, proses pendistribusian dan proses konstruksi pada saat bangunan tersebut dibangun. Semakin tinggi energi yang digunakan maka semakin besar pula emisi CO2 yang dihasilkan. Keberlanjutan bukan tentang bahan yang tahan lama tetapi hanya merupakan penggunaan bahan yang menggunakan energi paling sedikit dalam proses pembuatannya sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan simulasi menggunakan UMI, nilai rata-rata embodied energy di lokasi adalah sebesar embodied energy 16.569,45 kWh/m2/tahun dan embodied carbon 1.170.433 KgCO2/m2/Tahun (lihat Gambar 6). Nilai tersebut cukup besar, hal ini dikarenakan sebagian besar bangunan di daerah penelitian merupakan bangunan kecil dan rata-rata tingginya dua sampai tiga lantai. tahun dan untuk gedung perkantoran sebesar 170 kWh/m2/tahun. Berdasarkan hasil simulasi UMI terhadap nilai embodied energy didapatkan bahwa bangunan dengan luas area yang kecil cenderung memiliki nilai embodied energy yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan dengan luas area yang luas. Berdasarkan hasil simulasi UMI terhadap nilai embodied energy didapatkan bahwa bangunan dengan luas area yang kecil cenderung memiliki nilai embodied energy yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan dengan luas area yang luas.

Gambar 6. Nilai Energi Siklus Hidup dari Hasil Simu lasi UMI Sumber: Analisis Peneliti, 2021

-

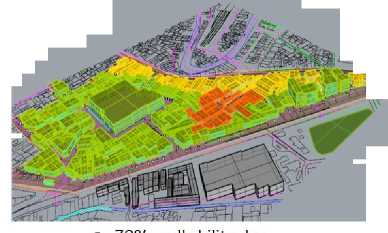

e. Mobility

Mobilitas dalam suatu kawasan dapat diartikan sebagai kemudahan untuk mencapai setiap fasilitas tersebut dengan berjalan kaki atau dengan sepeda. Mobilitas yang disimulasikan sesuai dengan kondisi eksisting, terlihat pada Gambar 7.

Kawasan sekitar Pasar Jatinegara memiliki nilai mobilitas yang tidak memuaskan 21-69 (lihat Gambar 7). Dimana jika suatu daerah memiliki nilai mobilitas kurang dari 50, maka kawasan tersebut masih bergantung pada kendaraan dalam menjangkau fasilitas satu ke fasilitas lainnya karena daerah tersebut tidak terintegrasi satu sama lain. Kawasan berkelanjutan adalah kawasan yang kompak, dimana satu fasilitas dan fasilitas lainnya dapat terintegrasi sehingga tidak memerlukan banyak energi dalam menjangkaunya. Jika energi dari mobilitas dapat dikurangi, maka dapat mengurangi emisi CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor untuk mencapai fasilitas tersebut. Beberapa cara untuk meningkatkan nilai mobilitas adalah dengan memotret berbagai fasilitas yang disediakan di kawasan tersebut dan membuka akses antar fasilitas semaksimal mungkin, selain itu kenyamanan

dalam mencapai akses antar fasilitas tersebut juga perlu diperhatikan.

https://ww.walkscore.com/methodology.;htnil,2019

Kategorisasi dalam walkscore: 0-24: Tergantung pada Mobil 25-49: Tergantung Mobil

70-89: Sangat Mudah Berjalan 90-100: Sangat Nyaman

70% walkability dan bikeability dengan nilai di atas 68/100. jadi masih mudah dilalui.

30% walkability dan sepeda dengan nilai di atas 21/100-42/100. Jadi Tergantung Mobil

50-69: Bisa Berjalan

Walkability : 68/100

Bikeability : 69/100

Walkability : 21/100

Bikeability : 21/100

Walkability : 42/100

Bikeability : 42/100

Gambar 7. Nilai Mobility dari Hasil Simulasi UMI

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

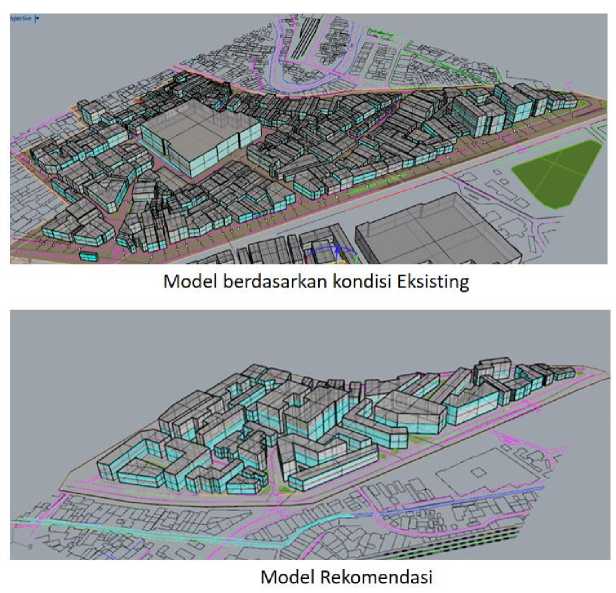

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman di kawasan Jatinegara belum berkelanjutan. Dari hasil pemodelan Urban Modeling Interface (UMI) pada kawasan Balimester di Jakarta Jakarta Timur diperoleh nilai Floor Area Ratio (FAR) sebesar 0,43 dengan luas tanah total ± 427.233 m² dan dengan total luas bangunan 468 unit. Nilai FAR menghasilkan nilai energi operasional sebesar 3983kWh/m2/tahun dan nilai eEmbodied Energy sebesar 216 kWh/m2/tahun. Nilai ini sangat tinggi dari 240 kWh/m2/tahun sebagai standar penggunaan energi. Nilai mobilitasnya adalah 70% walkability dan bikeability dengan nilai di atas 68/100, jadi beberapa apa yang bisa dilalui, dan 30% walkability dan bikeability dengan nilai di atas 21/100-42/100, jadi car-dependent. Rekomendasi usulan model permukiman untuk meningkatkan nilai FAR, penghematan energi dan mobilitas disajikan pada Gambar 8.

Sehubungan dengan nilai FAR sebesar 0,43 di kawasan Permukiman Balimester Jatinegara, pemerintah masih dapat melakukan pembangunan terkait penataan kembali bangunan, peningkatan ketinggian bangunan hingga batas FAR 1,0. Berkaitan dengan energi, agar lebih hemat energi untuk pembangunan gedung baru guna meremajakan permukiman padat di Jatinegara. Disarankan untuk menggunakan material ramah lingkungan yang dapat mengurangi operational energy. Dalam upaya meningkatkan walkability kawasan tersebut, diperlukan adanya keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, dan keragaman fasilitas pada suatu kawasan sehingga masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut akan lebih mudah menjangkau fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupannya.

Gambar 8. Rekomendasi Model

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Daftar Pustaka

Anugraha, M. (2018). Model Pusat Kota Berkelanjutan Berdasarkan Analisa Urban Modelling Interface (UMI) Studi Kasus: Simpang Lima Boyolali. (Doctoral dissertation), Universitas Gadjah Mada.

Budihardjo, E., & Djoko, S. (1999). Kota Berkelanjutan. Bandung: Alumni.

Djunaedi, A. (2000). Indikator Indikator Lingkungan Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara-negara Lain. Yogyakarta.

Fenton, J. (1985). Hybrid Buildings. New York: Princenton Architectural Books.

Glaeser, E. (2011). Triumph of the city: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, And Happier. New York: Penguin Press.

Hijriyah, L (2017). Model Perumahan Real Estate Berkelanjutan Melalui Simulasi Urban Modelling Interface di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. (Doctoral dissertation), Universitas Gadjah Mada.

International NGO Forum on Indonesia Development. (2016). Sustainable Development Goal-SDGs, Sustainable Development. Jakarta.

Kementerian PUPR. (2017). Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan. New Urban Agenda. Jakarta.

Liao, Y., Ho, S.S., & Yang, X. (2016). Motivators of Pro-Environmental Behavior: Examining The Underlying Processes in The Influence of Presumed Media Influence Model. Science Communication, 38(1), 51-73.

Nugrahaini, F.T. (2016). Titik Nol Kilometer Yogyakarta menuju Pusat Kota yang Berkelanjutan melalui Simulasi Urban Modelling Interface (UMI). (Doctoral dissertation), Universitas Gadjah Mada.

Nugrahaini, F.T. (2019). Walkability di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta melalui Simulasi Urban Modelling Interface ( UMI ). Jurnal Arsitektur ARCADE, 3(1), 6063.

Prayitno, B. (2016). Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Qiang, X.X. & Zhang, J. (2001). Comprehensive Evaluation of Guangzhou Urban Sustainable Development. Acta Geographica Sinica, 56(1), 62-73.

Reinhart, C.F. et al. (2013). UMI – An Urban Simulation Environment For Building Energy Use, Daylighting And Walkability. In: Conference of International Building Performance Simulation Association. Chambéry, France.

Shaker, R.R., & Sirodoev, I. G. (2016). Assessing Sustainable Development Across Moldova Using Household And Property Composition Indicators. Habitat International, 55, 192-204.

Sondakh, A.F.P. (2017). Metode Penilaian Walkability Permukiman di Perkotaan: Sebuah Kajian Literatur Sistematis. RUAS (Review of Urbanism and Architectural Studies), 15(1), 1-12..

United Nations. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.

Yigitcanlar, T., Dur, F., & Dizdaroglu, D. (2014). Towards Prosperous Sustainable Cities: A Multiscalar Urban Sustainability Assessment Approach. Habitat International, 45, 36-46.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih Kepada Kepala Laboratorium Komputer Universitas Budi luhur yang telah mengijinkan peneliti menggunakan fasilitas laboratorium. Selain itu terimakasih kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur yang telah membantu pendanaan untuk Riset ini.

198

SPACE - VOLUME 9, NO. 2, OCTOBER 2022

Discussion and feedback