PEREMPUAN HINDU-BALI YANG NYEROD DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN DIRI

on

Jurnal Psikologi Udayana

2017, Vol.4, No.2, 390-398

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

PEREMPUAN HINDU-BALI YANG NYEROD DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN DIRI Ni Made Dwi Mahardini, David Hizkia Tobing

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana dwimahardini@gmail.com

Abstrak

Bali merupakan pulau yang memiliki warisan budaya leluhur yang beragam, salah satu warisan leluhur yang saat ini masih menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat Hindu di Bali adalah adanya sistem kasta, kasta adalah stratifikasi masyarakat India pada jaman dahulu, kasta di India membeda-bedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan (Wiana & Santeri, 1993).

Kasta hingga saat ini menjadi beban tersediri bagi perempuan Bali yang menyandang kasta tinggi dalam memilih pasangan, ketika perempuan dari kasta tinggi atau triwangsa menikah dengan laki-laki dari kasta yang paling rendah atau sudra wangsa atau yang disebut dengan perkawinan nyerod, beban dan diskriminasi yang dialami akan tampak beragam (Karmini, 2013). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penyesuaian yang dilakukan perempuan Hindu di masyarakat Bali dalam menjalani peran sebagai perempuan nyerod.

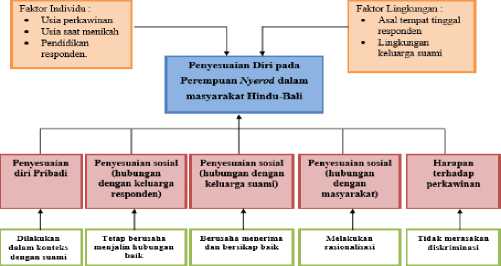

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, dengan responden sebanyak 3 orang perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan nyerod, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah in depthinterview. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan penyesuaian diri para perempuan Hindu-Bali yang nyerod dibagi menjadi lima aspek penyesuaian diri, antara lain: penyesuaian diri pribadi dilakukan dalam konteks hubungan dengan suami, pnyesuaian sosial dengan keluarga responden dilakukan dengan tetap berusaha menjalin hubungan baik, penyesuaian sosial dengan keluarga suami dilakukan dengan berusaha menerima dan bersikap baik, penyesuaian sosial dengan masyarakat dengan melakukan rasionalisasi, dan harapan yang masih ingin dicapai tidak ada karena sudah merasa bahagia dan tidak merasakan diskriminasi lagi.

Kata kunci: Kasta, Nyerod, Penyesuaian diri, Perempuan Bali

Abstract

Bali is an island that has diverse ancestral cultural heritage, one of those heritages which is still being a phenomenon in the Hindu community in Bali nowdays is the system of caste, caste is a stratification of Indian society in ancient era, caste in India discriminating human dignity based on descent (Wiana & Santeri, 1993).

Caste until now become a burden for Balinese women who has higher caste in choosing a husband, when women of higher caste or triwangsa married to a man of the lowest caste or sudrawangsa or in Balinese they called it a nyerod marriage, the burden and discrimination experienced will be vary (Karmini, 2013). This makes researcher interested to see how the Balinese Hindu women adjust them self to take on the role as a nyerod woman.

Qualitative method of phenomenology was used in this study, the respondents were three Hindu-Balinese woman who underwent nyerod marriage with data collection technique using in-depth interviews. This study shows that in the making of the adjustment the Hindu-Balinese woman have five aspects, which is: self adjustment with do more communication toward husband, social adjustment toward nuclear family trying to understanding, be more patient toward husband family, forgive and do accepting their condition sincerely, and focusing on the children as well as feeling grateful and forgive so they can forget about discriminations.

Keywords: Caste, Nyerod, Self Adjustment, Balinese Woman

LATAR BELAKANG

Sepanjang hidupnya, perempuan akan dipenuhi oleh tugas-tugas perkembangan yang berbeda pada masing-masing tahapannya, salah satunya adalah tahapan masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal ini individu menghadapi berbagai macam tugas perkembangan, salah satunya adalah menikah. Menikah dan kemudian menjalani perkawinan bagi perempuan dewasa adalah sejarah penting dalam kehidupannya, dan juga sebagai penentu bagi kehidupan penerus selanjutnya (Hasanah, 2013).

Perempuan yang telah menikah akan memiliki tugas yang lebih kompleks dibandingkan ketika belum menikah. Lestari (2016) mengatakan bahwa meskipun secara pandangan konvensional istri memiliki peran pengasuhan atau domestik yang dikenal dengan istilah expressive role, sedangkan suami memiliki peran sebagai pencari nafkah yang diistilahkan dengan instrumental role, bila dilihat dari kajian feminism peran tersebut tidak berlaku mutlak. Istri tidak hanya mengambil peran-peran domestik tapi juga bisa saja menjadi tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah, begitu juga dengan suami. Fenomena ini menurut Lestari (2016) terjadi dalam masyarakat modern, hal ini menyebabkan peran istri menjadi semakin kompleks.

Menurut Lestari (2016) dalam sistem kekeluargaan patrilineal, perempuan Hindu-Bali memiliki peran dalam pengasuhan dan sebagai mitra suami dalam aktivitas menyama braya. Sejalan dengan Lestari, Gandhi (2002) mengungkapkan secara prinsip Agama Hindu memandang perempuan dan laki-laki yang terikat dalam perkawinan akan mengalami penyatuan secara total, namun kesalahan persepsi dalam Masyarakat Hindu-Bali bahwa posisi suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai subordinasi yang memiliki peran lebih kompleks dibanding suami, hal ini karena budaya patriarki yang melekat. Menurut Gandhi (2002) patrilineal menjadi salah satu aspek pendorong terjadinya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga Masyarakat Hindu-Bali.

Venny (2011) menulis hasil data yang diperoleh dalam forum MDGs atau Milenium Development Goals yang di asuh oleh Bali Sruti pada tanggal 23 Maret di Denpasar, Forum MDGs menjelaskan yaitu: 1) jumlah kepala rumah tangga perempuan 9,05%, 2) jumlah perempuan yang buta huruf 18,8 %, sedangkan laki-laki 7,2 %, 3) putus sekolah perempuan 15,05 % sedangkan laki-laki 9,32 %, 4) partisipasi kerja perempuan 70,03 %, sedangkan laki-laki 85,63 %, 5) Partisipasi kerja perempuan belum sekolah 117,666 sedangkan laki-laki 55,892. 6) Partisipasi kerja perempuan S1 33,724 sedangkan laki-laki 55,908. 7) PNS perempuan 27,161 sedangkan laki-laki 42,908, eselon II hanya 18 orang. 8) Hakim perempuan: 44; laki-laki: 74; 9) Jaksa perempuan: 88; laki-laki: 101; 10) Polisi perempuan: 821; laki-laki: 19.900. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam

Masyarakat Hindu-Bali posisi perempuan belum setara dengan laki-laki, hal ini disebabkan oleh peran gender perempuan di dalam Masyarakat Hindu-Bali yang menitik beratkan perempuan dalam expressive role.

Perempuan Hindu-Bali dalam melakukan pemilihan pasangan memiliki keterbatasan, keterbatasan terutama terjadi pada perempuan dari kalangan triwangsa. Perempuan Hindu-Bali yang berasal dari kasta triwangsa akan menghindari perkawinan nyerod, perkawinan nyerod adalah perkawinan perempuan yang memiliki kasta lebih tinggi kastanya hilang karena menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah. Perkawinan beda kasta atau yang dikenal dengan istilah nyerod ini akan mendapatkan sanksi yang kejam pada zaman kerajaan (Karepun, 2007).

Dalam pre eleminary study yang dilakukan oleh peneliti perkawinan beda kasta terutama perkawinan nyerod di dalam Masyarakat Hindu-Bali sangat dihindari. Perkawinan nyerod seperti ini biasanya tidak akan diijinkan oleh keluarga besar pihak perempuan, karena dianggap merusak nama baik keluarga. Perempuan Hindu-Bali yang mengikuti tradisi untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki kasta setara atau lebih tinggi akan semakin kesulitan dalam pemilihan pasangan. Semakin tinggi kasta perempuan maka semakin sempit pula peluang mereka untuk memilih pasangan (Mahardini, 2013).

Meskipun perkawinan merupakan sebuah yadnya bagi Masyarakat Hindu-Bali, perkawinan pada zaman dahulu mempunyai akibat hukum yang sangat berbeda dengan perkawinan di dalam masyarakat lain. Di Bali pada masa jaya kerajaan absolut feodal, memang berlaku larangan perkawinan antar kasta, yang hanya berlaku bagi kaum laki-laki dari kasta rendahan yang memperistri perempuan dari kasta lebih tinggi, dengan ancaman hukuman berat bagi yang berani melanggarnya. Perkawinan terlarang itulah yang dihapuskan secara berani oleh DPRD Bali dengan Paswara No.11/DPRD, tertanggal 12 Juli 1951. Paswara itu mencabut paswara tahun 1910, yang diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok tentang 11 April 1927, No.352, Jl.C.2 sepanjang yang mengenai asu pundung dan anglangkahi karang hulu (Karepun, 2007).

Kasta di Bali mulai kental pada saat masa penjajahan Belanda, hal ini bertujuan agar penjajah dapat dengan leluasa memisahkan raja dengan rakyatnya. Selama berabad-abad penduduk Bali telah diajari bahwa orang dengan kasta yang lebih tinggi harus lebih dihormati, sehingga bila kita berbicara dengan orang yang berkasta tinggi, baik lebih muda, lebih tua, atau seusia, kita harus menggunakan bahasa Bali yang halus. Tetapi bila bicara dengan orang yang berkasta rendah, kita tidak diwajibkan menggunakan bahasa halus. Perbedaan perlakuan dalam hal kasta masih sering terjadi di dalam masyarakat Hindu-Bali, seperti contoh ketika seorang guru merupakan masyarakat dari Sudrawangsa memiliki murid dari

Brahmanawangsa, maka guru tersebut harus berkata sopan kepada muridnya yang berkasta tinggi. Walau begitu, bukan berarti sang murid dapat bertindak sewenang-wenang seperti berkata tidak sopan terhadap gurunya (Sudantra, 2010).

Selain perbedaan dalam menggunakan bahasa, kasta juga mempengaruhi tatanan upacara adat dan agama, seperti perkawinan, dan tempat sembahyang. Pada pura-pura besar seperti Pura Besakih, semua kasta bisa sembahyang dimana saja, tetapi pada pura-pura tertentu yang lebih kecil, ada pembagian tempat sembahyang antara satu kasta dengan kasta yang lain, agar tidak tercampur. Kasta juga sering menjadi pro dan kontra, terutama dalam masalah perkawinan. Pada jaman dulu, masyarakat Bali tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berbeda, layaknya perkawinan beda agama dalam Islam. Seiring perkembangan jaman, aturan tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Bagi sebagian penduduk Bali masih ada yang mempermasalahkan perkawinan beda kasta (Wiana, 1993).

Perkembangan jaman saat ini di Bali mengubah pandangan Masyarakat Hindu-Bali mengenai perkawinan, di Bali terdapat beberapa bentuk perkawinan, antara lain perkawinan pada gelahang, nyentana, beda kasta dan biasa. Pada jaman kerajaan perkawinan beda kasta merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Hindu-Bali, akan tetapi saat ini perkawinan beda kasta secara hukum tidak lagi dianggap sebagai larangan perkawinan sejak tahun 1951 berdasarkan keputusan DPRD No. 11/Tahun 1951 tanggal 12 tahun 1951. Perubahan hukum larangan perkawinan beda kasta saat ini ternyata masih menyisakan masalah tersendiri dalam masyarakat, hal ini karena hingga sekarang masih dilangsungkan upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod. Hal ini bagi beberapa tokoh masyarakat Hindu-Bali merupakan sebuah bentuk diskriminasi, ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidak setaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian (Diantha & Wisanjaya, 2010).

Dalam Wiana (1993) perkawinan beda kasta sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama kasta istri lebih rendah dari kasta suami. Perkawinan beda kasta dimana kasta istri lebih rendah dari suami adalah perkawinan yang sudah sering terjadi di Bali. Perkawinan semacam ini biasanya memberikan kebanggan tersendiri bagi keluarga perempuan, karena putri mereka berhasil mendapatkan pria dari kasta yang lebih tinggi, dan secara otomatis kasta istri juga akan naik mengikuti kasta suami. Tetapi, sang istri harus siap mendapatkan perlakuan yang tidak sejajar oleh keluarga suami. Saat upacara perkawinan, biasanya bebantenan untuk mempelai perempuan diletakan terpisah, atau dibawah. Bahkan pada beberapa daerah, sang istri harus rela melayani para ipar dan keluarga suami yang memiliki kasta lebih tinggi. Walaupun jaman sekarang hal tersebut sudah jarang dilakukan, tapi masih ada

beberapa orang yang masih kental kasta-nya menegakkan prinsip tersebut demi menjaga kedudukan kastanya.

Wiana (1993) mengungkapkan perkawinan beda kasta yang kedua adalah kasta istri lebih tinggi dari kasta suami. Perkawinan beda kasta seperti ini sangat dihindari oleh penduduk Bali. Karena pihak perempuan biasanya tidak akan mengijinkan putri mereka menikah dengan lelaki yang memiliki kasta lebih rendah. Oleh karena itu, biasanya perkawinan ini terjadi secara sembunyi-sembunyi atau biasa disebut sebagai "ngemaling". Perempuan yang menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah akan mengalami turun kasta mengikuti kasta suaminya, yang disebut sebagai "nyerod". Sebagian besar penduduk bali lebih menyukai dan lebih dapat menerima laki-laki yang bukan orang Bali sebagai menantu, dari pada menikah dengan laki-laki berkasta lebih rendah, dan mengalami penurunan kasta.

Dalam urusan perkawinan, kasta sangat sering menimbulkan pro dan kontra bahkan kadang menjadi masalah. Sama seperti perkawinan beda agama, di Bali perkawinan beda kasta juga biasanya dihindari. Walaupun jaman sudah semakin terbuka, tapi perkawinan beda kasta yang bermasalah masih saja terjadi. Sebenarnya Hindu tidak mengenal kasta, yang dikenal adalah warna (berdasarkan profesi). Dalam sistem sosial-budaya Bali, yang kita kenal adalah kasta, yakni silsilah keluarga berdasarkan garis keturunan. Baik menurut hukum agama maupun hukum negara, tidak ada hukuman atau ganjaran bagi orang yang kawin beda kasta. Sistem sosial dan budaya Bali menganut budaya patrilineal, dalam budaya patrilineal ini maka hukum adat yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan, kasta, dan waris suami. Mungkin yang kita tahu bahwa seorang laki-laki dengan kasta bawah yang kawin dengan perempuan kasta atas tidak bisa ikut kasta perempuan tersebut, sedangkan jika perempuan kasta bawah kawin dengan laki-laki kasta atas maka si perempuan itu bisa ikut kasta laki-laki tersebut (dalam Wiana, 1993).

Secara agama tidak dijelaskan akibat dari seorang yang kawin beda kasta. Tetapi, secara sosio-religius konseksuensinya adalah perempuan harus mengikuti silsilah keluarga suami, karena perempuan sudah masuk ke dalam silsilah keluarga sang suami, selain itu juga dikarenakan sistem patrilinear yang di miliki masyarakat Hindu-Bali. Kasta tidak menunjukkan stratifikasi sosial yang sifatnya sejajar yaitu tidak ada kasta yang memiliki kedudukan yang sama di masyarakat. (Mahardini, 2013).

Menjalani perkawinan beda kasta merupakan hal yang berat, dibutuhkan komunikasi yang baik antara dua keluarga dari calon mempelai. Seandainya, sudah ada kesepakatan tentang tata cara pelaksanaan upacara dan sebagainya, mungkin tidak akan ada masalah. Selain kesepakatan antara dua keluarga di dalam suatu perkawinan diperlukan saling pengertian dan saling menerima pasangan

masing-masing dengan latar belakang keluarga dan kebiasaan yang berbeda (Atmaja, 2008)

Penyesuaian menjadi hal sangat penting dalam sebuah perkawinan dan akan berdampak pada keberhasilan serta keharmonisan rumah tangga (Anjani & Suryanto, 2006). Hal ini harus dilakukan perempuan nyerod sejalan dengan perubahan yang terjadi saat perempuan harus masuk ke dalam keluarga suami, penyesuaian baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan.

Berdasarkan pre eleminary study yang peneliti lakukan pada dua orang subjek perempuan Hindu di Bali yang menjadi jero dan nyerod. Memasuki dunia perkawinan merupakan hal baru yang sangat dibutuhkan kesabaran dan kemampuan penyesuaian diri yang baik, ketika perkawinan yang di jalani merupakan suatu perkawinan yang memiliki nilai dan kasta yang berbeda akan menjadi lebih sulit lagi. Individu yang menghadapi realita yang berbeda dengan persepsi yang di miliki individu tentu akan mengalami shock. dalam menghadapi hal tersebut sangat dibutuhkan kemampuan menghadapi stres dan kecemasan yang baik. Akan tetapi menurut para subjek tersebut butuh waktu yang lama untuk menerima keadaan yang baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang dimasuki. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti penyesuaian diri pada perkawinan beda kasta.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana perempuan melalui proses penyesuaian diri tersebut, karena dengan menikah perempuan akan masuk ke dalam keluarga suami, dan sebagai pasangan suami-istri berarti mereka harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya, sehingga diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi. Hasil pre eleminary study yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi juga seluruh keluarga besarnya (Mahardini, 2013).

Purnomo dalam (Indrawati & Fauziah, 2012) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri pada laki-laki dan perempuan sebenarnya sama, akan tetapi beberapa beranggapan bahwa perempuan melakukan penyesuaian diri yang lebih rumit dalam perkawinan. Setelah menikah perempuan akan mengambil peran sebagai seorang istri, menantu dan ibu, bahkan sebagai seorang ibu yang bekerja. Sebagai seorang istri perempuan dalam perkawinannya memiliki peran yang lebih besar. Horsey (dalam Indrawati & Fauziah, 2012) juga mengungkapkan bahwa peran perempuan dalam perkawinan sangat kuat karena secara tradisional perempuan banyak mengambil peran dalam rumah, terlebih lagi para istri cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga suami selayaknya perempuan berhubungan baik dengan keluarga sendiri, ketika penyesuaian diri dilakukan individu

cendung memilih untuk mengubah dirinya atau menerima lingkungan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai dinamika

penyesuaian diri pada perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan nyerod atau perempuan yang kawin dengan laki-laki dari kasta yang lebih rendah, sehingga peneliti mampu melihat fenomena dari sudut pandang perempuan tersebut..

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Metode penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam suatu kelompok. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, fenomenologi adalah model penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari responden yang diteliti. Polkinghorne (dalam Herdiansyah, 2012) mendefinisikan fenomenologi sebagai studi untuk memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dianggap paling sesuai digunakan untuk mengetahui proses penyesuaian diri pada perempuan Hindu-Bali yang nyerod. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Poerwandari (2001) bahwa metode yang sesuai untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami manusia dengan dengan segala kompleksitas sebagai makhluk subjektif adalah penelitian kualitatif. Penyesuaian diri adalah hal yang bersifat subjektif terkait dengan pengalaman yang dialaminya, sehingga pendekatan fenomenologi adalah yang tepat dipergunakan dalam penelitian ini.

Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis dalam cakupan bahasan secara kelompok. Peneliti terlebih dahulu mencari hal-hal yang bersifat umum dan terkait topik penelitian dari masing-masing responden yang tergabung kelompok, dalam hal ini kelompok adalah perempuan-perempuan Hindu-Bali yang nyerod. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat penyesuaian diri yang dilakukan oleh perempuan nyerod. Sesuai dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman dari perempuan atas fenomena perkawinan nyerod yang dialaminya.

Menurut Hurlock (1991) dalam penyesuaian diri harus dilihat dari tiga aspek yaitu diri kita sendiri, orang lain dan perubahan yang terjadi. Pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial.

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggungjawab, dongkol. kecewa, atau tidak percaya pada kondisi dirinya. Kehidupan kejiwaannya ditandai dengan tidak adanya kegoncangan atau kecemasan yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, rasa kurang dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya.

Sebaliknya kegagalan penyesuaian pribadi ditandai dengan keguncangan emosi, kecemasan, ketidakpuasan dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya, sebagai akibat adanya gap antara individu dengan tuntutan yang diharapkan oleh lingkungan. Gap inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik yang kemudian terwujud dalam rasa takut dan kecemasan, sehingga untuk meredakannya individu harus melakukan penyesuaian diri.

Penyesuaian sosial merupakan penyesuaian yang dilakukan setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman atau masyarakat luas secara umum. Dalam hal ini individu dan masyarakat sebenarnya sama-sama memberikan dampak bagi komunitas. Individu menyerap berbagai informasi, budaya dan adat istiadat yang ada, sementara komunitas atau masyarakat diperkaya oleh eksistensi atau karya yang diberikan oleh individu.

Responden

Peneliti menyadari adanya keterbatasan subyek penelitian dari segi kuantitas, sehingga hal ini menjadi alasan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, karena jumlah subyek yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dibatasi secara kuantitas. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemahaman

mengenai dinamika penyesuaian diri perempuan Bali terhadap lingkungannya ketika para perempuan ini harus menikah dengan pria yang berbeda kasta dengannya dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menentukan kriteria subyek penelitian sebagai berikut : 1) Perempuan beragama Hindu yang sudah menikah, 2) Menikah pada rentang usia dewasa awal (18-25 tahun), 3) Berdomisili di Bali, 4) Usia perkawinan sudah berjalan lebih dari 10 tahun, 5) Istri satu-satunya dari suami tersebut, 6) Sudah memiliki anak, 7) Pekerjaan tidak dibatasi.

Akan dipilih minimal tiga orang responden dengan kriteria tiga orang responden yang berkasta kemudian menikah dengan orang yang tidak berkasta (sudra) atau disebut dengan perkawinan nyerod di Bali.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Pada bentuk wawancara terstruktur, peneliti sebelumnya sudah menyusun terlebih dahulu struktur pertanyaan sesuai dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Menurut Guba dan Lincoln (Basrowi & Suwandi 2008) terbagi menjadi empat bagian yang salah satunya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Jenis ini dilakukan pada situasi jika seluruh sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua responden dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Teknik Analisis Data

Nasution (2012) menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Bahkan dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai mengumpulkan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila setelah dianalisis, jawaban

yang diwawancarai dianggap belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel. Cukup banyak metode analisis data penelitian kualitatif yang dapat digunakan, namun yang akan digunakan oleh peneliti adalah model Miles dan Huberman (2012). Menurut Miles dan Huberman (2012), terdapat tiga langkah analisis data, yaitu:

-

1. Data reduction atau reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

-

2. Data display atau penyajian data, merupakan tahap penyajian data penelitian baik dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Bentuk yang paling sering digunakan adalah teks yang bersift naratif. Langkah ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

-

3. Conclusion drawing atau verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (2012). Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012).

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Pemantapan kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut adalah paparan teknik uji kredibilitas menurut Sugiyono (2012) yang disesuaikan dengan penelitian ini:

-

1. Perpanjangan pengamatan yaitu, peneliti akan

kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali terhadap responden yang pernah ditemui maupun yang baru. Metode ini bertujuan untuk semakin membentuk rapport, dengan asumsi para perempuan Nyerod ini akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak akan ada informasi yang disembunyikan lagi. Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan beberapa kali pengamatan terhadap responden yang sama dan dilanjutkan dengan proses wawancara.

-

2. Meningkatkan ketekunan yaitu, proses dalam melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.Dalam penelitian ini, peneliti

akan melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang diperoleh melalui membaca referensi mengenai topik terkait, sehingga akan didapatkan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

-

3. Triangulasi yaitu, pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti akan melakukan triangulasi sumber yang merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber, yaitu 3 orang perempuan nyerod Hindu-Bali.

-

4. Menggunakan bahan referensi yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, alat pendukung yang digunakan adalah kamera dan alat rekam suara, agar data yang didapatkan bisa lebih dipercaya.

-

5. Mengadakan membercheck yaitu, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Membercheck dalam penelitian ini akan dilakukan setelah didapatkannya suatu temuan dan setelah diadakannya proses koding data.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik responden penelitian dapat dilihat

sebagai berikut:

TabeLl.

Karakteristik responden

|

Kode Responden |

Karakteristik Responden |

|

Responden DGNl |

Usia: 48 tahun, alamat: Klunzkuns. asal: Klunzkunz. Iama menikah: 24 tahun, usia saat menikah: 24 tahun, agama: Hindu, pekerjaan: PNS. kasta: Htnsya |

|

Responden TBN2 |

Usia: 46 tahun, alamat: Klungkung asal: Denpasar. Iama menikah' 24 tahun, usia saat menikah : 22 tahun agama: Hindu, pekerjaan: PNS. kasta: ksatria |

|

Responden IAN3 |

Usia: 57 tahun alamat Badunz. asal: Gianvar. Iama menikah' 36 tahun usia saat menikah :20 tahun azama: Hindu, pekerjaan: PNS. kasta: brahmana |

Berdasarkan dari karakteristik responden diatas, peneliti menemukan gambaran secara keseluruhan dari responden terkait dengan kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

-

1. Faktor Usia Perkawinan

Faktor usia perkawinan merupakan salah satu kriteria inklusi, hal ini karena terdapat gambaran dimana responden yang usia perkawinan lebih dari 30 tahun telah merasa mampu dalam menyesuaiakan diri dan telah menerima kondisi perkawinannya dengan lebih berbahagia dibandingkan responden yang usia perkawinannya baru memasuki usia 20 tahun.

-

2. Faktor usia saat menikah

Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia perkawinan menjadi salah satu kriteria inklusi, dimana ketiga responden menikah di usia dewasa awal yang merupakan usia dimana individu telah siap untuk memasuki masa perkawinan. Hal yang tergambar dari ketiga responden adalah dimana responden yang menikah di usia paling muda mengatakan belum mendapat

gambaran tentang perkawinan sebelum memasuki dunia perkawinan, sedangkan kedua responden lainnya yang menikah di usia yang lebih dewasa mengaku telah mendapatkan gambaran bagaimana perkawinan dan telah membekali diri.

-

3. Faktor pendidikan

Ketiga responden dalam penelitian ini bekerja di kantor pemerintahan, dari data yang didapatkan kemampuan responden dalam menyesuaikan diri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden.

-

4. Faktor asal tempat tinggal responden

Dua orang responden dalam penelitian ini menikah dengan pria yang masih satu Kabupaten dengan responden, kedua responden tersebut melakukan penyesuaian diri lebih baik dari responden yang menikah dengan pria yang daerah asalnya jauh dari responden. Hal ini dikarenakan responden yang asala tempat tinggalnya berbeda dari suami mengalami culture shock yang memengaruhi responden dalam melakukan penyesuaian diri.

-

5. Keluarga suami

Lingkungan terdekat responden setelah nyerod adalah suami dan keluarga, ketika keluarga suami responden adalah individu-individu yang bersikap dan berpikir positif maka responden akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Hal yang sebaliknya terjadi pada responden yang lingkungan barunya adalah individu-individu yang bersikap negatif kepada responden maka akan menghambat proses penyesuaian diri pada responden.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Penyesuaian diri menurut Calhoun dan Acocella (1990) didefinisikan sebagai interaksi seorang individu secara kontinu dengan dirinya dan orang lain dan dunianya. Fatimah (2010) mengungkapkan bahwa aspek penyesuaian diri antara lain penyesuaian diri pribadi, penyesuaian diri ini dilakukan individu dengan menerima diri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara individu dan lingkungan. Aspek penyesuaian diri yang kedua adalah penyesuaian sosial, penyesuaian sosial ini terjadi dalam lingkup sosial, dimana individu berinteraksi dengan orang lain. Kedua aspek

penyesuaian diri ini yang kemudian peneliti gunakan sebagai acuan dalam pembuatan guideline wawancara yang bertujuan untuk melihat bagaimana respoden melakukan penyesuaian diri dalam konteks pribadi dan sosial.

Hasil deskripsi temuan yang didapatkan oleh peneliti yang dikelompokkan menjadi lima kategori penyesuaian diri, antara lain:

Penyesuaian diri dilakukan dalam konteks dengan suami

Menghadapi peran nyerod bagi responden merupakan hal yang tidak mudah, menerima diri karena telah mengalami penurunan kasta menjadi penghambat responden dalam awal perkawinan, menurut Scheneiders (1999) salah satu karakteristik penyesuaian diri adalah mampu belajar dengan perubahan yang terjadi. Selain mampu belajar, memiliki suami yang bertanggung jawab dan mampu memperlakukan responden dengan penuh kasih sayang menjadi pendukung dalam melakukan penyesuaian diri, hasil ini didukung juga oleh teori tentang perkawinan menurut Olson dan DeFrain (2003) perkawinan yang kuat adalah pondasi bagi keluarga yang kuat. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan hidup perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga (Hurlock, 1991).

Penyesuaian sosial dengan keluarga dilakukan dengan tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga.

Dalam melakukan penyesuaian sosial ketiga responden dalam penelitian ini menghadapi penolakan dari keluarga inti masing-masing. Hal ini karena perkawinan nyerod yang dijalani responden adalah perkawinan yang sangat dihindari oleh kalangan berkasta. Kesulitan dalam menerima kondisi responden oleh keluarga secara langsung menghambat responden-responden dalam melakukan penyesuaian diri. Para responden sebisa mungkin dijodohkan dengan laki-laki yang kastanya sama dengan responden, sebagian besar pria-pria yang dikenalkan tersebut merupakan keluarga yang dalam masyarakat Hindu disebut semeton.

Responden melakukan penyesuaian diri dalam menghadapi diskriminasi dalam masyarakat Hindu-Bali dengan berupaya menerima dan mempercayai bahwa pada akhirnya keluarga akan mampu menerima kondisi responden. Menurut Rotter (dalam Safitri, 2013) tindakan responden dengan meyakini bahwa keberhasilan akan sebanding dengan usaha yang merekan lakukan, responden mempercayai bahwa setiap kejadian adalah hasil dari perbuatan reesponden, serta responden tetap aktif menjalin komunikasi dengan keluarga adalah locus of control internal, dimana responden dianggap lebih mampu melakukan penyesuaian diri sosial.

Penyesuaian sosial dengan keluarga suami dilakukan dengan menerima dan bersikap baik

Berkaitan dengan peranan gender dalam masyarakat, perempuan Hindu-Bali mempunyai kedudukan yang sentral dalam kehidupan masyarakat di Bali. Peran perempuan Hindu-Bali ini tampak dalam hampir seluruh aspek kehidupan

bermasyarakat. Persoalannya peran perempuan tersebut memang tidak selalu menonjol. Perempuan Hindu-Bali sendiri haruslah pintar dalam membagi waktu antara arus perubahan zaman, karena perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, akan tetapi juga terbuka untuk peran lain yang tidak terbatas (Karmini, 2013). Banyaknya tugas penyesuaian diri yang harus perempuan Hindu-Bali lakukan akan menjadi lebih mudah ketika respoden masuk ke lingkungan keluarga yang pengertian.

Responden dalam menghadapi kebencian dan penolakan dari mertua responden dengan melakukan konfrontasi, menurut Taylor (2009) konfrontasi merupakan coping strategi dengan menghadapi langsung ancaman, tetap menerima mertua dan kebencian serta mengungkapkan hal yang tidak sesuai bagi responden terbukti efektif dalam mereduksi tekanan yang dirasakan responden. Dukungan dari pasangan responden berupa kasih sayang dan pengertian juga mampu membuat responden lebih tegar dalam menghadapi sikap mertua responden, Putri (2014) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat diperoleh dari individu yang dapat diandalkan, menghargai dan memperhatikan serta mencintai kita berupa ekspresi empati, perhatian, pemberian semangat, kehangatan pribadi, cinta maupun bantuan secara emosional.

Melakukan rasionalisasi

Dalam menghadapi masyarakat terhadap perubahan kasta yang dijalani responden, ketiga responden menganggap hal yang paling sulit diterima ketika memasuki lingkungan masyarakat baru adalah perubahan panggilan dan penggunaaan bahasa sehari-hari yang para responden anggap tidak halus atau kasar. Ketiga responden melakukan pola penyesuaian yang sama terhadap perubahan yang dihadapi tersebut, berusaha bersyukur akan suami dan anak-anak yang sehat adalah hal yang selalu responden ingat ketika merasakan diskriminasi dari lingkungan responden. Tetap bersikap sopan bagi responden adalah hal yang harus responden selalu lakukan, menurut Scheineders (1999) salah satu karakteristik dalam penyesuaian diri adalah mampu mempertimbangan dengan rasional dan kemampuan mengarahkan diri (selfdirection). Mampu melakukan pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri menunjukkan bahwa responden melakukan penyesuaian diri yang baik. Kemampuan individu menghadapi masalah, konflik, frustrasi menggunakan kemampuan berpikir secara rasional dan mampu mengarahkan diri dalam tingkah laku yang sesuai dianggap sebagai penyesuaian diri dalam tahap wajar.

Mampu berbahagia dan tidak merasakan diskriminasi.

Menjalani perkawinan selama lebih dari 20 tahun bagi para responden telah menjalani sulit dan senang selama masa menyesuaikan diri membuat responden menjadi lebih bijaksana dan merasa penuh syukur dengan hal-hal yang telah dimiliki saat ini. Sejalan dengan hasil tersebut, Schneiders (1999) dalam teori karakteristik penyesuaian diri, mengungkapkan bahwa penyesuaian yang normal berkaitan dengan sikap yang realistik dan objektif. Sikap realistik dan objektif berkenaan dengan orientasi individu terhadap kenyataaan, mampu menerima kenyataan yang dialami tanpa konflik dan melihatnya secara objektif. Sikap realistik dan objektif berdasarkan pada belajar, pengalaman masa lalu,

pertimbangan rasional, dapat menghargai situasi dan masalah. Sikap realistik dan objektif digunakan untuk menghadapi peristiwa penting seperti orang yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki motivasi sehingga dapat menerima situasi dan berhubungan secara baik dengan orang lain.

Carr (2011) mendefinisikan kebahagian sebagai kondisi psikologis yang positif dan ditandai dengan tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya emosi positif dan rendahnya tingkat emosi negatif. Ketiga responden merasakan telah bahagia saat ini sehingga harapan akan pernikahan seperti saat di masa muda sudah tidak ada, keinginan untuk menjadi lebih dipandang dan memiliki rejeki yang lebih sudah tidak sebesar dulu. Perasaan bahagia responden rasa dengan menunjukkan syukur, selain itu perasaan bahagia dirasaakan ketika responden masih di beri kesehatan untuk melihat tumbuh kembang cucu dan kebahagian anak-anak responden.

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ketiga responden telah mampu menyesuaikan diri, dengan melalui aspek lima aspek penyesuaian diri berupa: penyesuaian diri dalam konteks dengan suami, penyesuaian sosial dengan keluarga dilakukan dengan tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga, penyesuaian sosial dengan keluarga suami dilakukan dengan menerima dan bersikap baik, melakukan rasionalisasi, dan mampu berbahagia dan tidak merasakan diskriminasi.

Penyesuaian diri jika dikaji dengan teori Adjustment oleh Spanier (2006) individu dalam melalui masa perkawinan akan melalui masa pembiasaan atau pengabaian dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi setelah melewati lebih dari 10 tahun perkawinan, hal ini juga dipengaruhi oleh proses belajar. Responden dalam penelitian ini cenderung melupakan bagian-bagian dalam masalah perkawinan yang dihadapi terkait dengan peran nyerod, hal ini patut menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya untuk melihat faktor usia prkawinan dan kedalaman data.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Cinde, & Suryanto. (2006). Pola penyesuaian perkawinan.

Jurnal Psikologi INSAN, Vol. 8, No. 3. 198-210.

Atmaja, Jiwa. (2008). Bias gender: Perkawinan terlarang pada masyarakat Bali. Denpasar: Udayana University Press.

Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

Calhoun, J.F., & Acocella, J.R. (1990). Psikologi tentang

penyesuaian dan hubungan kemanusiaan. Semarang: Press Semarang.

Carr, Alan. (2011) Positive psychology: The science of happiness and human strengths (second edition). New York: Routledge.

Diantha, Made Pasek & Wisanjaya, I Gede Pasek Eka. (2010). Kasta dalam perspektif hukum dan HAM. Denpasar: Udayana University Press.

Fatimah. (2010). Psikologi Perkembangan. Cetakan ke III. Bandung: Pustaka Setia.

Gandhi, Mahatma. (2002). Kaum perempuan dan ketidakadilan sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasanah, N. (2013). Penyesuaian diri istri yang tinggal di rumah keluarga suami. Jurnal Penelitian Universitas Putra Indonesia. Vol.1. 11-21.

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif: Untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Hurlock, Elizabeth B. (1991). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Indrawati, Endang S. & Fauziah, N. (2012). Attachment dan penyesuaian diri dalam perkawinan. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro. Vol. 11, No. 1. 2-28.

Karepun, Made Kembar. (2007). Mengurai benang kusut kasta: Membedah kiat pengajegan kasta di Bali. Denpasar: Panakom.

Lestari, Made Diah. (2016). Hidup di tengah sistem kekeluargaan patrilineal: Kekuatankah atau kelemahan bagi Perempuan Hindu Bali dalam era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)?. Prosiding: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

Mahardini, Ni Made Dwi. (2013). Pre eleminary study penyesuaian perkawinan perempuan jero dan nyerod. (tidak dipublikasikan).

Miles, Mattew B., & Huberman, Michael. (2012). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong. (2004). Metode penelitian kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Olson, David H., & Defrain, John. (2000). Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths, 4th edition. United States: McGraw-Hill.

Poerwandari, E.K. (2001). Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta: LPSP3.

Putri, Ida Ayu Karina. (2014). Gambaran penerimaan diri pada perempuan Bali pengidap HIV-AIDS. Denpasar: Universitas Udayana.

Safitri, Inda Nofriani. (2013). Kepatuhan penderita diabetes mellitus tipe II ditinjau dari locus of control. Jurnal ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No. 02. 35-49.

Scheineders, A.A. (1999). Personal adjustment and mental health. New York: Reinhart & Winston Inc.

Spanier, Graham B. (2006). Measuring dyadic adjustment: New Scales for assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and the Family. Vol. 38. No. 1. 15-28.

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.

Taylor, Shelley E. (2009). Psikologi sosial (edisi kedua belas). Jakarta: Kencana.

Venny. (2011). Menelisik permiskinan perempuan Bali. (April-Juni 2011). Bali Sruti. 2-8.

Wiana, Ketut, dan Santeri, Raka. (1993). Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman berabad-abad. Denpasar: Yayasan

Dharma Naradhaayana.

398

Discussion and feedback