COPING PEREMPUAN BALI SINGLE-PARENT SELAMA MENEMPUH STUDI PROGRAM DOKTOR YANG MENGALAMI GRIEVING DI TENGAH PENYELESAIAN STUDI

on

Jurnal Psikologi Udayana

2017, Vol. 4, No. 1, 165-182

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Udayana

ISSN: 2354 5607

COPING PEREMPUAN BALI SINGLE-PARENT SELAMA MENEMPUH STUDI PROGRAM DOKTOR YANG

MENGALAMI GRIEVING DI TENGAH PENYELESAIAN STUDI

Aussie Safitri Nugraha, David Hizkia Tobing

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana aussiesafitri@gmail.com

Abstrak

Pendidikan tinggi telah menjadi suatu kebutuhan bagi individu untuk mencapai kesuksesan. Program doktor merupakan salah satu program pascasarjana sekaligus jenjang tertinggi di universitas. Perempuan dilaporkan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi selama menempuh studi program doktor daripada laki-laki. Perempuan kerap menghadapi permasalahan akademik, permasalahan psikososial, dan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan/atau rumah tangga. Menempuh studi program doktor bagi perempuan Bali tentu memiliki kompleksitas tersendiri, mengingat perempuan Bali tidak dapat lepas dari kewajiban adat. Salah satu pengalaman hidup yang dapat menghambat studi mahasiswi program doktor adalah kematian orang yang dicintai, termasuk kematian pasangan. Kematian pasangan menduduki peringkat pertama sebagai peristiwa yang paling menyebabkan kondisi stres pada individu yang dapat mengakibatkan perempuan Bali berubah status menjadi single-parent dan mengalami grieving. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut perempuan Bali tentu melakukan coping sehingga berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar doktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui coping perempuan Bali single-parent selama menempuh studi program doktor yang mengalami grieving di tengah penyelesaian studi.Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan desain kasus tunggal. Penggalian data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Responden penelitian ini adalah seorang perempuan Bali yang telah berhasil meraih gelar doktor dan menghadapi kematian suami di tengah penyelesaian studi. Penelitian ini menggunakan tiga orang significant others (SO). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden menghadapi permasalahan akademik, permasalahan personal, dan permasalahan sosial selama menempuh studi program doktor serta melakukan berbagai bentuk coping yang bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Coping yang digunakan responden untuk mengatasi permasalahan-permasalahan selama menempuh studi program doktor diantaranya adalah seeking social support, planful problem solving, escape-avoidance, accepting responsibility, dan positive reappraisal.

Kata kunci: coping, perempuan Bali, program doktor, single-parent, grieving.

Abstract

Higher education has become a necessity for individuals to achieve success. The doctoral program is one of graduate programs and at the same time the highest level at the university. Women were reported to have higher levels of stress while taking their doctoral programs compared to men. Women often faced academic problems, psychosocial problems, and also problems related to career and/or household. Taking doctoral program for Balinese women certainly has complexity in itself, since they cannot be separated from the tradition responsibilities. One of life experiences that can impede students taking doctoral program is the death of the ones they love, specifically the death of a spouse. The death of a spouse was ranked first as the most events causing stress on individuals leading Balinese woman to change her status to a single-parent and experience grieving. To deal with these problems the Balinese women indeed should do coping to succeed completing her studying and get a doctorate. This study aims at analyzing coping of a Balinese single-parent woman experiencing grieving while completing a doctoral program

This study is a qualitative study which uses a case study approach with a single case design. The data excavation in this study applied interview and observation techniques. The respondent of this study is a Balinese woman who has earned a doctorate and face the death of a husband in the middle of the completion of her study. This study used three significant others (SO). The results of this study showed that the respondent had faced academic, personal, and social problems during her completing of doctoral program and had performed various forms of coping depending on the problems faced. Coping used by the respondent to overcome the problems during her doctoral program of study were seeking social support, planful problem solving, escape-avoidance, accepting responsibility, and positive reappraisal.

Keywords: coping, Balinese women, doctoral program, single-parent, grieving.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup seseorang karena meningkatnya teknologi informasi dan ekonomi global membuat pendidikan yang lebih tinggi menjadi suatu kebutuhan untuk mencapai kesuksesan (Iarovici, 2014). Pendidikan tinggi menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Strata-3 atau program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat, sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah (Pasal 20 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Program doktor sebagai jenjang perkuliahan tertinggi tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua strata sebelumnya. Mujtaba, Scharff, Cavico, dan Mujtaba (2008) menyatakan bahwa walaupun semakin banyak institusi di dunia yang menawarkan program doktor, persentase mahasiswa yang berhasil menyelesaikan disertasi masih cukup rendah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat sebanyak 5,65% penduduk Indonesia merupakan lulusan akademi dan Diploma-IV hingga Strata-3 pada tahun 2012. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 5,54%. Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa lebih banyak laki-laki yang memiliki ijazah tersebut daripada perempuan (BPS, 2015). Pada tahun 2012, BPS Bali mencatat bahwa sebanyak 7,54% penduduk Bali memiliki ijazah Diploma-IV hingga Strata-3, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 7,13% (BPS Bali, 2014). Persentase-persentase tersebut menunjukkan bahwa belum banyak penduduk Bali yang melanjutkan atau berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Universitas Udayana (Unud) yang merupakan perguruan tinggi terbesar di Bali memiliki data statistik alumni program doktor pascasarjana pada tahun 2011 yang menunjukkan terdapat 46 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program doktor, sedangkan pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi 61 mahasiswa. Pada tahun 2013, program doktor pascasarjana Unud masih memiliki jumlah lulusan yang sama dengan tahun 2012, sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan kelulusan menjadi 74 mahasiswa. Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa

program doktor yang lulus meningkat menjadi 88 mahasiswa. Berdasarkan peningkatan jumlah kelulusan yang terjadi hampir setiap tahunnya, maka dapat dilihat bahwa semakin banyak mahasiswa yang menjalani program doktor dan berhasil menyelesaikannya. (Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2015)

Menjalani program doktor yang merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan dan berhasil meraih gelar doktor tidaklah mudah. Menurut Myers (1999), terdapat beberapa hal utama yang mungkin menghambat keberhasilan individu dalam menyelesaikan studi program doktor, seperti rasa frustrasi dan/atau kehilangan minat dengan persentase 36%, diikuti dengan pertimbangan kondisi keuangan sebanyak 27%, pertimbangan keluarga sebanyak 18%, dan pertimbangan waktu serta dukungan yang diperoleh (masing-masing sebanyak 9%). Perempuan dilaporkan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi ketika menempuh studi program pascasarjana, termasuk program doktor (Oswalt & Riddock, 2007). Terdapat penjelasan lainnya, bahwa mahasiswi program doktor cenderung mengalami permasalahan akademik yang berkaitan dengan dukungan pembimbing dan atau promotor, dukungan finansial, serta pengetahuan dan kemampuan mahasiswi, kemudian permasalahan psikososial yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan kesejahteraan sosial mahasiswi program doktor, dan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan/atau tuntutan rumah tangga yang terdiri dari permasalahan finansial, konflik peran, dan tantangan untuk menyeimbangan peran pribadi dan profesional (Bireda, 2015).

Kesulitan-kesulitan yang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang sedang menempuh studi program doktor akan lebih terasa bagi perempuan Bali yang telah menikah dengan segala tanggung jawab yang diembannya. Suryani (2003) menuliskan bahwa di dalam rumah tangga, seorang perempuan Bali sebagai istri berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mendidik anak, dan melayani suami. Selain itu, seringkali perempuan Bali diharuskan mengatur keuangan keluarga dan ikut bekerja untuk mencari nafkah. Menjadi perempuan Bali single-parent (orangtua tunggal) kerap dipandang sebagai suatu hal yang berat karena harus melaksanakan segala kewajiban sebagai perempuan Bali serta harus memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Perempuan Bali umumnya dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membuat sesajen atau banten. Banten merupakan persembahan sebagai tanda bukti dan rasa syukur umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa (Prayitno, 2013). Kemampuan membuat banten dengan terampil akan sangat berguna bagi budaya gotong royong di Bali yang sering disebut dengan menyama braya. Kegiatan seperti nguopin dan ngayah merupakan beberapa bentuk nyata dari

konsep menyama braya yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Nguopin adalah memberikan bantuan secara timbal balik antar semua anggota desa adat dan banjar, Pura, dengan teman-teman dan keluarga tanpa mendapatkan bayaran sebagai bentuk pertemanan, kesetiaan, dan mengabdi pada para dewa, nenek moyang, dan Tuhan Yang Maha Kuasa (Suyadnya, 2009).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa perempuan Bali memiliki peran yang kompleks, terlebih pada perempuan Bali single-parent yang menempuh studi hingga program doktor. Single-parent adalah keluarga yang terdiri dari salah satu orangtua dengan anak-anak akibat perceraian atau kematian pasangan (Suprajitno, 2004). Cunningham (2013) menyimpulkan bahwa keberadaan perempuan single-parent pada umumnya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga program magister dan doktor termasuk sesuatu yang langka.

Selama menempuh studi program doktor, para perempuan single-parent mengalami hambatan yang lebih berarti dibandingkan mahasiswa program doktor pada umumnya, seperti memperoleh prasangka, cara kerja lembaga dan departemen yang terkadang problematik, tidak mendapatkan jaminan keuangan, memiliki waktu yang sangat terbatas, menjalani kewajiban untuk merawat anak, mengalami kebingungan dalam mengatur jadwal, konflik tanggung jawab, dan adanya budaya akademik yang kurang kondusif bagi para ibu, terutama perempuan single-parent (Cunningham, 2013). Hal ini akan semakin kompleks jika perempuan single-parent kehilangan suami akibat kematian ketika sedang menempuh studi program doktor.

Setiap manusia pernah mengalami stres dalam tingkat tertentu (Parrouty, 2013). Ketegangan secara emosional dan fisik yang mengikuti stres dapat membuat individu merasa kurang nyaman, sehingga individu akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres yang dialami (Sarafino & Smith, 2010). Holmes dan Rahe (dalam Olson & DeFrain, 2003) menuliskan bahwa kematian pasangan menduduki peringkat pertama sebagai peristiwa yang paling menyebabkan stres dalam diri individu dilanjutkan dengan perceraian yang menduduki posisi kedua. Kematian pasangan juga lebih banyak dihadapi oleh perempuan, mengingat laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk meninggal terlebih dahulu dibandingkan pasangannya, karena angka harapan hidup laki-laki yang lebih singkat daripada perempuan (Geisel, 1996).

Hal ini sejalan dengan pengalaman Sheryl Kara Sandberg, seorang perempuan yang menempuh pendidikan hingga jenjang master serta berprestasi ini menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Facebook terkait pengalaman kehilangan suami akibat kematian. Sandberg kehilangan suaminya pada bulan Mei tahun 2015. Dave Goldberg, suami

Sandberg meninggal secara mendadak ketika berlibur di Mexico. Dalam hitungan bulan sepeninggal Dave, Sandberg mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai cinta, kehidupan, dan bagaimana menghadapi grief akibat kematian Dave. Sandberg mengutip lirik lagu yang dinyanyikan oleh Bono, “tidak ada akhir dari duka… dan tidak ada ujung dari cinta. Aku mencintaimu Dave.” (Business Insider Indonesia, 2015).

Grief adalah respon alami terhadap kehilangan individu yang dicintai, teman, hewan peliharaan, pekerjaan, dan sesuatu yang sangat disayangi, bahkan kekalahan dalam permainan. Olasinde (2012) mendefinisikan grief sebagai reaksi emosional dan psikologis atas kehilangan seseorang yang disayangi. Crump (2001) menyatakan bahwa pada proses grieving terdapat gejala-gejala seperti adanya pengingkaran (denial), rasa sedih (sadness), amarah (anger), cemas (anxiety), kurang konsentrasi (lack of concentration), mimpi yang berbeda-beda (altered dreams), rasa bersalah (guilt), lega (relief), dan pasrah (hopelessness).

Menghadapi suatu peristiwa kehidupan yang sangat menyedihkan, dalam hal ini kematian pasangan membuat individu yang ditinggalkan perlu untuk melakukan coping. Coping merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu untuk menghadapi situasi yang dapat menyebabkan stres. Fungsi utama coping terdiri dari emotion-focused coping (coping yang berfokus pada emosi) dan problem-focused coping (coping yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi) (Sarafino & Smith, 2010).

Emotion-focused coping dilakukan dengan mengendalikan respon emosional terhadap situasi yang mengakibatkan stres, misalnya mencari dukungan sosial dari kerabat dan terlibat dalam suatu aktivitas, seperti olahraga atau menonton televisi, yang dapat mengalihkan perhatian individu dari masalah (Sarafino & Smith, 2010). Fungsi utama coping lainnya, yaitu problem-focused coping dilakukan dengan mengurangi tuntutan terhadap situasi yang menimbulkan stres atau memperluas sumber daya untuk menghadapi suatu permasalahan, misalnya mencari pelayanan medis atau psikologi, mempelajari skill baru, dan memilih mengejar karier lain (Sarafino & Smith, 2010).

Preliminary study dilakukan dengan mewawancarai anak pertama (SO2) dari responden (Ibu SU). SO2 mengatakan ibunya adalah sosok perempuan yang tidak pernah berhenti belajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan pilihan Ibu SU untuk melanjutkan studi program doktor di bidang sosial yang berbeda dengan studi-studi responden sebelumnya, yaitu di bidang eksak. Ibu SU memulai studi program doktor pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014. Setahun setelah ibunya memulai studi, ayahnya meninggal dunia secara mendadak karena penyakit jantung. Ayahnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ibu SU

saat itu terlihat panik dan mulai menangis ketika suaminya mendadak mengalami sesak napas sesaat sebelum meninggal. SO2 mengatakan situasi saat itu cukup ricuh karena terjadi pada tengah malam. SO2-lah yang berinisiatif untuk menelepon mobil ambulans, melihat ibunya yang sangat kebingungan saat itu (Preliminary study, 2015).

Kehilangan suami secara tiba-tiba tentu membuat Ibu SU sangat berduka. Ibu SU mengalami grieving, seperti merasakan kehampaan serta adanya rasa bersalah terhadap mendiang suami karena terdapat harapan-harapan bersama yang belum tercapai. Grieving yang dialami Ibu SU selama setahun membuat pembuatan disertasi Ibu SU terbengkalai selama setahun. Selain itu, Ibu SU juga mengaku tidak bersemangat ketika sedang bekerja dan terkadang menangis pada beberapa kesempatan. Berbagai permasalahan serta hambatan yang dialami Ibu SU selama menempuh program doktor, seperti perasaan tidak yakin pada Ibu SU bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang memadai terkait studi, ketidakcocokan dengan pembimbing akademik yang sekaligus menjadi pembimbing ketika tahap pengerjaan kualifikasi, serta kematian suami yang menjadi permasalahan terberat bagi Ibu SU sehingga Ibu SU mengalami grieving dilalui oleh Ibu SU yang kemudian berhasil menyelesaikan studi program doktor dalam waktu empat tahun (Preliminary study, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus mengkaji bagaimana coping perempuan Bali yang menghadapi berbagai permasalahan selama menempuh studi program doktor, terlebih setelah menghadapi kematian suami secara mendadak yang membuat permasalahan lainnya muncul, yang kemudian berhasil menyelesaikan studi program doktor. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui coping perempuan Bali single-parent selama menempuh studi program doktor yang mengalami grieving di tengah penyelesaian studi.

METODE

Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Davidi Williams (dalam Moleong, 2004) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Peneliti kualitatif juga cenderung menginginkan kesempatan untuk membangun hubungan dengan responden penelitian, sehingga dapat melihat dunia dari sudut responden penelitian (Strauss & Corbin, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melibatkan

metode wawancara dan observasi, serta ingin melakukan penggalian informasi secara mendalam terhadap responden, yang dalam hal ini mengenai pengalaman responden serta permasalahan selama menempuh studi program doktor terlebih setelah menghadapi kematian suami serta coping yang dilakukan responden sehingga berhasil menyelesaikan studi.

Pendekatan/Desain Penelitian

Woodside (2010) menyatakan bahwa studi kasus memiliki tujuan untuk mencapai suatu pemahaman mendalam dari proses-proses dan variabel konsep, seperti persepsi diri yang dimiliki partisipan dari proses berpikir, tujuan, dan pengaruh kontekstual yang diidentifikasi sebagai objektivitas dari prinsip studi kasus. Penelitian ini menggunakan desain kasus tunggal. Menurut Yin (2014), terdapat tiga alasan atau rasional ketika memilih untuk menggunakan desain kasus tunggal. Rasional pertama adalah ketika suatu kasus dapat menguji suatu teori yang telah disusun dengan baik. Rasional kedua untuk menggunakan desain kasus tunggal adalah ketika kasus tersebut merupakan suatu kasus yang unik atau ekstrem. Rasional ketiga adalah ketika kasus tunggal tersebut merupakan kasus penyingkapan itu sendiri terkait akses terhadap suatu situasi yang semula tak memberi peluang kepada pengamatan ilmiah. Penelitian ini memberikan penekanan pada rasional kedua dalam menggunakan desain kasus tunggal, yaitu untuk melihat pengalaman individu selama menyelesaikan studi program doktor, terlebih pada pengalaman responden penelitian ini ketika mengalami grieving akibat kematian suami di tengah penyelesaian studi program doktor yang merupakan suatu kasus yang unik dan ekstrem serta tidak dialami oleh banyak orang.

Unit Analisis

Unit analisis dalam pendekatan studi kasus pada umumnya adalah komunitas, organisasi, atau perorangan (Pawito, 2007). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dengan pengalaman/kasus tertentu yang berfokus pada proses coping perempuan Bali single-parent selama menempuh studi program doktor yang mengalami grieving di tengah penyelesaian studi.

Subjek dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menetapkan karakteristik dari suatu populasi yang ingin diteliti dan mencoba menemukan individu yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian ini (Johnson & Christensen, 2014). Adapun karakteristik yang merupakan pertimbangan untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

-

1. Perempuan Bali beragama Hindu.

-

2. Wanita karier.

-

3. Sudah menyelesaikan program doktor.

-

4. Menghadapi kematian suami ketika menyelesaikan studi program doktor.

-

5. Memiliki anak.

-

6. Terlibat dan aktif dalam upacara keagamaan Hindu atau adat di Bali.

Selain responden, penelitian ini menggunakan tiga orang significant others (SO) yang merupakan keluarga dan rekan kerja responden penelitian. Tempat Penelitian akan disesuaikan dengan tempat responden dan SO ketika melakukan aktivitas.

Teknik Penggalian Data

Penggalian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2004). Penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur secara mendalam (indepth interview). Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan (guideline) dalam setiap sesi wawancara. Selama proses wawancara, penggunaan alat bantu perekam suara dilakukan secara optimal sehingga tidak ada informasi penting yang terlewatkan dari pernyataan responden penelitian.

Moleong (2004) menuliskan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh responden penelitian. Bungin (2008) membagi bentuk observasi, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur. Spradley (dalam Sugiyono, 2014) membagi golongan observasi partisipasi menjadi empat bagian, yaitu partisipasi pasif (passive participation), partisipasi moderat (moderate participation), partisipasi aktif (active participation), dan partisipasi penuh

(complete participation). Penelitian ini menggunakan tipe observasi partisipasi moderat, yaitu terdapat keseimbangan antara menjadi orang dalam maupun orang luar selama melakukan observasi. Penggalian data dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan responden, tetapi tidak semua kegiatan (Sugiyono, 2014).

Teknik Pengorganisasian Data

Adapun pengorganisasian data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagi berikut (Esterberg dalam Schuh, 2009):

Melakukan penggolongan dan pemisahan jenis data yang berbeda, misalnya seluruh informasi yang berkaitan dengan observasi disimpan dalam satu bagian dan dipisahkan dari data-data lainnya yang berhubungan dengan pengumpulan data wawancara dan tinjauan dokumen. Selain itu, untuk membedakan pengumpulan data-data tersebut, setiap kumpulan data memiliki folder tersendiri.

Hal ini cukup penting dilakukan untuk memastikan format atau melakukan pengidentifikasian yang berhubungan dengan data, misalnya wawancara dilakukan pada tanggal “sekian” (tanggal pelaksanaan wawancara).

Mengatur data sesuai dengan jenis topik atau dokumen dapat dilakukan dengan membuat suatu folder yang di dalamnya terdapat kumpulan data variabel yang ingin diteliti, kemudian setiap variabel dikumpulkan dalam satu folder. Data-data penelitian serupa yang diperoleh kemudian dikumpulkan pada folder masing-masing, seperti folder untuk kumpulan verbatim, fieldnote, dan rekaman suara.

Menggunakan buku catatan harian terutama ketika melakukan penggalian data di lapangan sangat dianjurkan, sehingga terdapat catatan di dalam buku catatan harian yang menunjukkan tanggal pelaksanaan wawancara, siapa saja yang hadir selama proses wawancara terjadi, tanggal berapa pembuatan verbatim dari wawancara tersebut, dan siapa yang membuat verbatim wawancara tersebut.

Analisis data penelitian ini dibantu dengan menggunakan program Microsoft Word, dan akan lebih baik jika hasil analisis data penelitian kemudian dicetak sebagai backup.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan data. Berbagai salinan data yang telah diperoleh dan dikerjakan dapat disimpan di berbagai lokasi yang aman dan berbeda di dalam komputer maupun flashdisk.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2014) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif

terdiri dari tiga aktivitas yang terjadi secara bersama-sama sebagai berikut:

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Di dalam pelaksanaan reduksi data dilakukan theoretical coding yang terdiri dari pengkodean berbuka (open coding), pengkodean berporos (axial coding), dan pengkodean berpilih (selective coding) (Strauss & Corbin, 2013).

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melakukan penyajian data dapat memudahkan individu untuk memahami apa yang terjadi, dan merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2014). Sugiyono (2014) menuliskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Untuk memantapkan kredibilitas penelitian kualitatif, maka dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2004). Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Denzin, dalam Bungin, 2008):

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan individu di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan individu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan data dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain yang mengenal individu.

Triangulasi ini dilakukan dengan penggunaan berbagai metode pengumpulan data. Teknik ini juga dilakukan untuk menguji sumber data ketika melakukan wawancara dan observasi apakah akan menghasilkan informasi yang sama atau berbeda. Jika berbeda maka perlu untuk menjelaskan perbedaan tersebut dengan tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

Teknik ini dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.

Isu Etik

Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent (Himpunan Psikologi Indonesia, 2010). Sebelum pengambilan data terhadap responden dimulai, peneliti menjelaskan tujuan serta gambar proses penelitian yang akan dilakukan kepada responden dan keluarga, yang nantinya dapat memberikan informasi sebagai informan, serta membacakan informed consent. Informed consent adalah pernyataan persetujuan yang di dalamnya terdapat semacam kontrak sosial yang matang dan disepakati kedua belah pihak yang dapat mengantisipasi terjadinya cedera sosial baik dari sisi subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri (Herdiansyah, 2014).

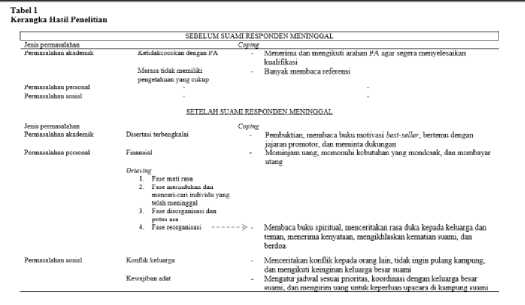

HASIL PENELITIAN

-

1. Permasalahan yang dihadapi responden selama menempuh studi program doktor (sebelum suami responden meninggal)

Hasil penelitian pertama yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi responden selama menempuh studi program doktor, tepatnya sebelum suami responden meninggal. Responden mengaku hanya mengalami permasalahan akademik sebelum suami responden meninggal.

-

a. Permasalahan akademik

Responden menceritakan bahwa jurusan yang diambil ketika menempuh studi program doktor di Universitas Udayana sangat berbeda dengan jurusan yang pernah diambil responden pada dua strata sebelumnya. Hal tersebut membuat responden merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga seringkali merasa tidak yakin ketika melakukan penelitian, terlebih ketika melakukan pengerjaan kualifikasi. Hal ini ditunjukkan dalam pernyataan berikut:

“Tadinya ya waktu kualifikasi.. dari kualifikasi sebelum menjadi proposal itu.. tante ini.. ee.. merasa ada hambatan gitu ya, karena pertama ee.. tante juga buk..tidak seratus persen dari dosen ini sebenernya ya.. tapi karena dari tante memang tidak begitu memahami gitu ya, apa yang mau ditulis, alurnya kemana gitu ya”. VB1R1 (L470-473)

Pada tahap pengerjaan kualifikasi, responden langsung dibimbing oleh PA-nya. Responden kala itu merasa kurang cocok dengan PA-nya karena merasa tidak mendapatkan arahan yang sesuai dengan minat penelitian responden, sehingga responden menekankan hal tersebut sebagai hambatan atau permasalahan akademik selama menempuh studi program doktor.

“Kemudian ditambah lagi dengan setelah bimbingan itu ‘kok tidak dapat pengarahan yang betul-betul pas’ gitu kan.. ‘arahnya mau kemana sih ini’.. gitu kan.. akhirnya bolak balik, bolak balik gitu aja..”.VB1R1 (L473-475)

-

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi

responden selama menempuh studi program doktor (setelah suami responden meninggal)

Setahun setelah responden menempuh studi program doktor, suami responden meninggal secara mendadak. Hal tersebut sangat mengguncang emosi responden terlebih munculnya berbagai permasalahan setelah suami responden meninggal. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

-

a. Permasalahan akademik

Permasalahan akademik yang paling dirasakan responden setelah suami responden meninggal adalah disertasi responden yang terbengkalai, sehingga menghambat studi responden selama setahun akibat perasaan duka mendalam yang dialami oleh responden. Disertasi merupakan tugas akhir dari mahasiswa program doktor sebelum akhirnya meraih gelar doktor.

-

b. Permasalahan personal

Kematian suami responden yang terjadi secara mendadak membuat responden harus mengeluarkan dana yang tidak pernah terencana sebelumnya hingga tabungan responden habis. Responden mengatakan dirinya melanjutkan kehidupan setelah upacara penguburan jenazah suami dengan saldo nol. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden sebagai berikut:

“Jadi tante mulai kehidupan lagi itu ya.. dengan ee.. saldo nol gitu ya, jadi gak ada utang, gak ada tabungan gitu.. mulai dari nol lagi gitu kan.. sama anak-anak”.VB1R1 (L212-213)

Permasalahan finansial semakin terasa ketika responden harus memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti

membayar uang SPP dirinya dan ketiga anaknya, terlebih ketika anak pertama responden mulai menginjak bangku kuliah, sehingga biaya SPP menjadi lebih mahal.

“Kalo yang.. biasanya yang agak berat kan kalo kekurangan uang itu ya, kekurangan uang pas Ima bayar SPP, tante bayar SPP waktu dulu-dulu itu kan” VB1R1 (L284-286)

Kebutuhan mendesak lainnya adalah untuk mengganti mobil responden. Responden merasa mobilnya sudah terlalu tua untuk digunakan sehingga tidak aman bagi keluarganya maupun dirinya ketika berkendara pada malam hari. Rencana responden untuk mengganti mobil miliknya baru terlaksana ketika memasuki tahun kedua sepeninggal suami.

Permasalahan personal selanjutnya adalah terkait pengalaman responden ketika melalui grieving akibat kematian suami. Serangkaian reaksi emosional responden terhadap kematian suami dapat disebut dengan grieving. Hal tersebut muncul dan sangat terasa pada responden hingga setahun setelah suami responden meninggal. Berikut akan digambarkan dan dijelaskan grieving yang dialami responden yang dapat dikategorikan menjadi empat fase.

-

i. Fase mati rasa

Reaksi responden yang muncul paling pertama pada fase ini adalah kaget. Responden sangat terkejut mengingat kematian suami terjadi secara mendadak, terlebih suami responden sempat mengantarkan responden mencari tempat pengiriman barang sore hari sebelum malam kejadian pada tanggal 22 Oktober 2011. Responden juga sempat merasa tidak percaya bahwa suami responden telah meninggal. Kematian suami responden seperti kejadian yang tidak nyata bagi responden sesaat setelah suami responden meninggal.

-

ii. Fase merindukan dan mencari-cari individu yang meninggal

Setelah suami responden dinyatakan meninggal, responden langsung berangkat menuju Singaraja untuk mengantarkan jenazah dan mempersiapkan upacara kematian suami. Anak pertama responden mengatakan bahwa responden yang paling merasa sedih akibat kematian sang ayah. Kesedihan terlihat dari wajah responden ketika pelayat berdatangan ke kampung.

“Waktu acara baru meninggalnya itu kan melayat orang-orang melayat tu, keliatan.. semua orang juga tau kan kesedihannya dia tu.. keliatan banget”. VB1SO2 (L43-44)

Responden menyampaikan pernyataan serupa bahwa dirinya merasa semakin sedih ketika harus menyapa para pelayat.

Puncak kesedihan dirasakan responden setelah Hal tersebut membuat responden memiliki tensi rendah

melaksanakan upacara penguburan jenazah suami. Responden kemudian jatuh sakit.

bahkan selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi makam

suami setiap berkunjung ke Singaraja sembari membawa bunga serta sembahyang di pura yang terdapat di sekitar makam. Suami responden sangat membanggakan responden dan ketiga anak dan selalu ingin melihat kesuksesan ketiga anaknya. Mengingat hal tersebut, responden merasa sedih karena almarhum suami tidak bisa ikut merayakan kebahagiaan bersama keluarga secara langsung ketika anak meraih kesuksesan. Kesedihan yang dialami responden membuat responden terkadang tidak sanggup menahan kesedihannya ketika sedang sendirian. Responden merasa menangis sebagai bentuk pelarian untuk melepaskan kesedihan yang dialami responden.

Perasaan bersalah kepada almarhum suami muncul di benak responden. Responden merasa belum berbuat seoptimal mungkin untuk membahagiakan suami semasa hidup. Perasaan bersalah tersebut juga muncul karena responden merasa seringkali tidak memahami keinginan suami semasa hidup. Responden baru menyadari bahwa semua nasihat yang diberikan oleh suami adalah hal yang benar. Hal tersebut membuat perasaan bersalah yang dimiliki responden merupakan perasaan yag paling menonjol semasa responden berduka.

Responden yang sangat merindukan almarhum suami beberapa kali mendatangi orang pintar untuk menanyakan dan memanggil almarhum suami. Hal tersebut terungkap ketika responden bermimpi bertemu dengan pemangku yang bertugas di Pura sekitar makam suami responden. Pemangku meminta responden untuk berhenti menanyakan almarhum suami ke orang pintar. Pemangku juga meminta responden untuk mengikhlaskan kepergian suami.

“Nah, kan tante sering nanya, kan, gitu ya, pernah ke balian, matuunang (arti: roh turun) sekali. Ampunang takon-takonange malih bapak.. pang sing buk..(arti: jangan ditanya-tanyakan lagi Bapak.. agar ibu tidak) gini..tertekan gitu, kan… ikhlaskan gen (arti: aja), gitu lah pokoknya pesennya pemangku dalam mimpi ni.” VB3R1 (L182-186)

Perasaan rindu responden juga pernah ditunjukkan dengan menuliskan pesan di akun facebook suami.

Perasaan responden yang kacau pada fase ini harus ditambah dengan memikirkan kehidupan responden dan ketiga anaknya sepeninggal suami responden. Keadaan ketiga anak responden yang masih memerlukan biaya hidup dan pendidikan, yang tidak didukungan dengan kondisi finansial yang baik karena responden sudah tidak memiliki tabungan, serta permasalahan lainnya sangat menyita pikiran responden.

-

iii. Fase disorganisasi dan putus asa

Responden yang kerap mendapatkan tugas dinas ke luar kota merasa hampa terlebih pada masa-masa awal sepeninggal suami. Responden juga mengaku tidak bisa konsentrasi ketika bekerja. Perubahan juga sempat terjadi pada diri responden. Responden yang cenderung aktif setiap mengikuti kegiatan berubah menjadi sosok yang pendiam, sehingga hal tersebut mungkin saja memunculkan rasa heran dalam benak rekan kerja responden yang tidak mengetahui mengenai kematian suami responden.

“Jadi mungkin juga temen-temen tante yang diajak di Jakarta.. dateng waktu dikirim itu heran juga dia mungkin ya.. kan tante dulu biasanya suka ini.. ngomong gitu.. aktif.. tiba-tiba diem gitu kan.. kemudian ya.. kalo ngomong.. sampe sekarang mereka gak tau kalok ini.. apa namanya.. suami udah almarhum tu..” VB2R1 (L151-155)

Responden yang tengah menempuh studi program doktor merasa sangat terhambat ketika membuat disertasi responden karena belum mampu bangkit dari rasa berduka. Studi responden yang seharusnya bisa selesai pada tahun 2013 baru berhasil diselesaikan setahun kemudian sesuai pernyataan anak pertama responden.

“Awalnya ngaruh, jadikan kan lama banget kan tuh terhenti.. ya anggepannya tuh semangatnya tuh disana ilang gitu loh, dari 2010 harusnya lulusnya 11,12,13 harusnya 13 tu udah lulus kan.” VB1SO2 (L93-95)

Hal tersebut juga terjadi karena responden cenderung lebih mengutamakan pekerjaan daripada studi responden. Menurut responden tugas kantor lebih penting karena responden bergantung pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan responden.

-

iv. Fase reorganisasi

Pada fase ini, responden sudah mulai bangkit dari masa berduka. Ketiga anak responden merupakan motivasi utama bagi responden untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami responden sepeninggal suami. Responden ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa responden mampu melanjutkan hidup sepeninggal suami, sesuai dengan pernyataan berikut:

“Makanya tante itu.. harus kuat…. Harus membuktikan bahwa saya bener-bener bisa….bisa bener-bener bisa ee.. apa namanya.. artinya memang bener dia bangga gitu kan. Saya bisa buktikan bahwa mesikpun saya sendiri, saya bisa nyekolahkan anak-anak gitu, membuat anak-anak maju gitu”. VB1R1 (L227-230)

Setelah mencapai fase reorganisasi, responden yang telah memasuki tahun ketiga studi juga langsung bangkit

untuk mengerjakan disertasi responden yang sempat terbengkalai selama setahun.

-

c. Permasalahan sosial

Permasalahan sosial pertama yang dialami responden sepeninggal suami adalah konflik keluarga. Upacara kematian suami responden diawali dengan penguburan jenazah yang dilakukan tiga hari setelah suami responden meninggal kemudian dilanjutkan dengan serangkaian upacara selama kurang lebih dua minggu. Menyadari bahwa upacara kematian suami belum lengkap jika belum melaksanakan ngaben, maka responden memiliki inisiatif untuk mendaftarkan suami dalam upacara ngaben massal. Ngaben massal tersebut diadakan enam bulan setelah kematian suami responden.

Responden menyampaikan keinginan tersebut kepada keluarga besar, namun kakak ipar responden tidak menyetujui ide tersebut. Ibu mertua responden juga mengikuti keputusan kakak ipar responden. Responden merasa jengkel dan marah karena merasa pendapatnya tidak didengar dan tidak dihargai oleh keluarga besar suami responden. Saudara ipar responden lainnya yang semula mendukung keinginan responden untuk mengikuti ngaben massal pun berubah pikiran setelah mengetahui keputusan kakak ipar responden.

“Tante benar-benar waktu itu.. jengkel gitu lho. Jengkel dan marah gitu, kan, dengan keluarga. dengan mertua, dengan ipar, waktu itu, akhirnya kan semua.. ipar-ipar.. ipar-ipar luar nggak berani ngomong, tadinya kan semua mendukung”. VB3R1 (L266-269)

Konflik keluarga yang dihadapi responden membuat responden mengalami stres dan merasa hatinya sesak. Responden mengatakan hampir tidak ada penyelesaian dalam konflik keluarga yang berkaitan dengan upacara ngaben suami responden tersebut.

Selanjutnya, responden juga memiliki permasalahan terkait kewajiban adat sepeninggal suami responden. Responden cukup banyak terbantu oleh suami dalam melakukan kewajiban adat ketika suami responden masih hidup. Suami responden akan menghadiri setiap upacara keagamaan di Singaraja dan akan membela responden jika responden berhalangan pulang kampung. Jarak antara tempat tinggal responden dan kampung suami responden di Singaraja yang jauh membuat responden terkadang kesulitan untuk pulang kampung.

Sepeninggal suami responden, terdapat beberapa anggota keluarga suami yang lebih peduli dengan keadaan responden dan ketiga anaknya, namun hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa anggota keluarga besar suami lainnya maupun beberapa anggota masyarakat di kampong suami.

“Nah ketika dia engga ada sudahlah hehe, disana tu jadinya kita mungkin jadinya ada yang tidak memaklumi gitu kan, mungkin atau malah ada yang tambah support.. beda-bedalah gininya dan gimana ya ee.. yang orang-orang yang tidak memaklumi itu sih yang jadinya sayang banget..” VB1SO2 (L119-122)

Responden juga sempat mengaku bahwa dirinya berusaha untuk tidak menjadikan kewajiban adat sebagai beban.

-

3. Coping atas permasalahan selama menempuh studi program doktor (sebelum suami responden meninggal)

Sebelum suami responden meninggal, responden lebih menekankan pada dua permasalahan akademik terkait dengan studi program doktor yang ditempuh oleh responden. Untuk mengatasi rasa ketidakyakinan responden terhadap dirinya mengenai kapasitas pengetahuan responden terkait studi program doktor yang dijalani, responden mengatakan bahwa banyak membaca referensi merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut. Responden juga menyatakan bahwa meskipun responden memiliki buku cetak yang berkaitan dengan studi, responden seringkali merasa kesulitan untuk memahami isi buku tersebut. Menyadari bahwa dirinya mengalami hambatan dalam memahami buku bacaan tersebut, responden kemudian mengatasi hambatan tersebut dengan membaca referensi lainnya di internet.

“Kemudian kalo apa namanya sumber-sumber itu banyak dibantu dari internet gitu ya meskipun buku-buku tante ada gitu ya ada buku-buku asli tapi untuk memahaminya sulit gitu kan buku asli itu jadi tante baca dulu dari internet itu.” VB4R1 (L282-285)

Selain membaca referensi, untuk mengatasi permasalahan responden terkait ketidakcocokan antara responden dan PA akibat perbedaan pandangan yang sering terjadi, responden menyatakan dirinya secara penuh mengikuti saran yang diberikan PA, meskipun hal tersebut kurang sesuai dengan minatnya.

-

4. Coping atas permasalahan selama menempuh studi program doktor (setelah suami responden meninggal)

Setiap permasalahan yang dihadapi responden diatasi dengan menggunakan coping yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan coping yang dilakukan responden dalam mengatasi permasalahan akademik, permasalahan personal, serta permasalahan sosial yang dialami oleh responden.

-

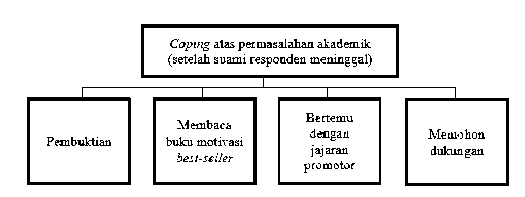

a. Coping atas permasalahan akademik

Responden yang mengalami hambatan dalam mengerjakan disertasi akibat kematian suami kemudian

melakukan coping setelah kembali melanjutkan disertasi hingga menyelesaikan studi yang ditandai dengan mengikuti ujian terbuka.

Hal pertama yang dilakukan responden untuk bangkit dalam mengerjakan disertasi adalah pembuktian. Dukungan almarhum suami responden semasa hidup menjadi salah satu motivasi utama bagi responden ketika memutuskan melanjutkan studi hingga program doktor. Responden selalu mengingat dan menyimpan kenangan mengenai dukungan suami semasa hidup, sehingga responden merasa almarhum suami tetap menjadi motivasi bagi responden, meskipun almarhum suami telah berada di alam yang berbeda. Hal tersebut kemudian membuat responden ingin membuktikan bahwa responden mampu memenuhi harapan almarhum suami untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar doktor.

Selanjutnya responden mengaku bahwa membaca buku-buku motivasi terjemahan yang tergolong sebagai buku terlaris (best-seller) di pasaran juga sangat membantu responden terutama untuk membangkitkan motivasi ketika mengerjakan disertasi.

“Kemudian yang.. yang best seller-best seller (arti: penjualan terbaik) gitu.. e.. yang terjemahan itu.. jadi itu yang e.. e.. ini membangkitkan motivasi juga.. jadi memang sebelumnya tidak begitu tertarik, gitu, ya, tapi kadang-kadang dengan e.. membaca buku seperti itu.. ini jadinya.. lebih termotivasi lagi..”VB3R1 (L37-41)

Responden juga tidak lupa untuk menulis kembali kalimatkalimat bermakna yang responden temukan di dalam buku motivasi sehingga responden selalu merasa termotivasi ketika menyelesaikan disertasi.

Responden memiliki promotor dan dua ko-promotor yang sangat banyak membantu responden. Dilihat dari sisi keilmuan, responden merasa ko-promotor satu lebih ahli dalam bidang yang berkaitan dengan program doktor yang diikuti responden, sedangkan promotor sangat pintar memotivasi responden sehingga pengerjaan disertasi

responden selesai dengan waktu yang cukup cepat. Apresiasi dari promotor menjadi motivasi bagi responden untuk menyelesaikan disertasi dengan cepat. Kemudian ko-promotor satu juga sangat membantu responden sehingga responden mampu membuat tulisan yang lebih baik lagi dengan saran-saran yang diberikan ko-promotor satu. Responden merasa sangat beruntung karena memperoleh jajaran promotor yang sangat mendukung responden sehingga responden mampu mengerjakan disertasi dengan baik dalam waktu yang cukup cepat setelah bangkit dari keterpurukan.

Penyelesaian studi program doktor responden tentunya tidak lepas dari dukungan-dukungan keluarga yang terdiri dari keluarga besar responden di Sesetan, keluarga besar suami responden di Singaraja, beserta teman-teman responden yang terdiri dari teman di kantor dan teman-teman seangkatan responden ketika menempuh studi program doktor. Dalam pengerjaan disertasi, responden sering meminta dukungan dari keluarga besar termasuk adiknya. Hal tersebut juga terjadi ketika responden akan mengikuti ujian terbuka sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan meraih gelar doktor. Kehadiran orang-orang terdekat responden ketika ujian terbuka, sangat disyukuri oleh responden meskipun banyak rekan kerja yang berhalangan hadir saat itu.

-

b. Coping atas permasalahan personal

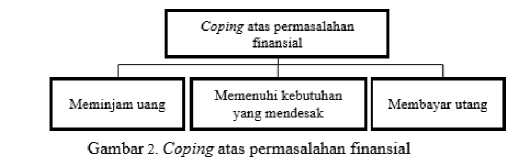

Permasalahan personal responden terdiri atas permasalahan finansial dan permasalahan terkait pengalaman responden ketika mengalami grieving.

Hal pertama yang dilakukan oleh responden sebagai bentuk coping atas permasalahan finansial adalah meminjam uang. Responden melanjutkan kehidupan bersama ketiga anak dalam keadaan kehabisan uang tabungan. Responden yang telah menjadi single-parent juga harus memikul beban sebagai tulang punggung keluarga satu-satunya mengingat ketiga anak responden masih berada di bangku sekolah. Mengingat cukup banyak kebutuhan keluarga responden yang harus dipenuhi oleh responden, responden memilih untuk meminjam uang di suatu tempat. Saat itu responden telah memiliki suatu tempat yang sudah menjadi tempat langganan responden untuk meminjam uang.

Responden yang telah mendapatkan bantuan dana berupa pinjaman mengalokasikan uang tersebut untuk

kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah tangga, biaya SPP program doktor, serta biaya SPP ketiga anaknya.

“Kalo misalnya ee.. untuk.. apa namanya.. untuk kebutuhan pendidikan anak-anak.. gitu ya.. perkembangannya.. itu.. tante tidak terlalu khawatir.. setidaknya bisa gitu.. bisa kayaknya menjamin..”.VB2R1 (L291-294)

Responden kemudian tidak lupa untuk mengumpulkan uang yang diperoleh dari penghasilan bulanan maupun uang tambahan yang diperoleh setiap mendapatkan proyek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar utang beserta bunga yang menyertai utang tersebut. Setelah uang yang dikumpulkan responden untuk membayar utang telah terkumpul, maka responden segera melunasi utang yang dimilikinya.

Permasalahan personal kedua yang dihadapi oleh responden berkaitan dengan pengalaman grieving yang dilalui oleh responden akibat kematian suami responden. Untuk mengatasi grieving, responden melakukan beberapa coping ketika memasuki fase reorganisasi. Pada fase reorganisasi, responden memiliki ketertarikan untuk membaca buku spiritual sebagai usaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat kematian suami responden. Responden merasa petuah yang ada di dalam buku spiritual sangat baik untuk dijalani walaupun responden sempat merasa belum berhasil untuk mengikuti petuah tersebut karena rasa duka mendalam yang dialami responden. Buku spiritual dianggap mampu membangkitkan emosi positif di dalam diri responden. Hal tersebut sesuai dengan kutipan pernyataan responden sebagai berikut:

“Akhirnya membaca buku-buku itu.. buku-buku yang dapat membangkitkan e.. ini emosi positif dalam diri itu.. jadi e.. secara, ya buku-buku spiritual itu.. gitu, ya.. sehingga bisa bangkit lagi..”VB3R1 (L32-34)

Menurut responden terdapat banyak manfaat dari membaca buku spiritual. Membaca buku spiritual tidak hanya membantu responden untuk bangkit dari grieving tetapi juga mengajarkan responden untuk bersyukur, ikhlas, dan sebisa mungkin membantu orang lain. Selain membaca buku spiritual, responden juga sering menceritakan rasa duka yang responden miliki kepada keluarga dan teman, terlebih kepada anak pertama responden.

Memasuki fase ini, responden ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya telah menerima kenyataan bahwa suami responden sudah meninggal dan responden harus tetap melanjutkan hidupnya. Upacara kematian suami responden yang dilanjutkan dengan upacara ngaben yang besar dilaksanakan setahun setelah suami responden meninggal. Responden mengatakan sudah mengikhlaskan

kematian suami pada saat melaksanakan upacara ngaben untuk suami

Ketiga anak responden merupakan motivasi utama bagi responden untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami responden sepeninggal suami. Responden juga merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan dari keluarga besar, baik keluarganya di Sesetan, keluarga suami di Singaraja, maupun teman-teman responden di kantor dan di kampus, sehingga responden mampu untuk bangkit dari keterpurukan.

Setiap responden akan melakukan suatu aktivitas, responden selalu berdoa untuk meminta doa restu kepada almarhum suami dengan berbicara kepada foto suami. Setelah terlepas dari rasa duka yang mendalam, responden juga menjadi individu yang lebih religius. Hal tersebut ditunjukkan dengan perjalanan responden ke berbagai pura untuk bersembahyang sesuai kutipan pernyataan rekan kerja responden sebagai berikut:

“Kemudian yang kedua juga ee beliau kayaknya lebih ee saya denger ee.. perjalanan spiritual ya.. beliau seneng ke pura-pura gitu, saya juga, wah saya belum pernah kesana mbok gitu ya, wah saya kemarin kesini dik, sembahyang kesini gitu ya ceritanya..”VB1SO3 (L104-107)

Responden yang bangkit setelah memasuki fase ini kemudian mulai melanjutkan pengerjaan disertasi hingga akhirnya menyelesaikan disertasi dan meraih gelar doktor.

-

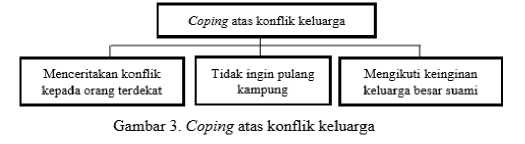

c. Coping atas permasalahan sosial

Permasalahan sosial yang dialami responden berkaitan dengan konflik keluarga antara responden dan keluarga besar suami di Singaraja serta kewajiban adat responden di Singaraja. Untuk mengatasi konflik dengan keluarga besar suami di Singaraja, responden melakukan coping sesuai gambaran berikut:

Responden yang sudah merasa sangat jengkel dengan keluarga besar suami di Singaraja akibat konflik keluarga yang berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai keikutsertaan suami responden dalam upacara ngaben massal kemudian menceritakan segala keluh kesah responden terkait permasalahan tersebut kepada keluarga besar responden di Sesetan serta beberapa teman terdekat responden.

Keinginan responden terkait upacara ngaben massal untuk suami yang tidak disetujui oleh mertua dan kakak ipar responden membuat responden merasa tidak dihargai. Hal tersebut mengawali munculnya niat responden untuk tidak

pulang kampung ke Singaraja ketika hari raya. Responden yang sempat merasa bahwa tidak terdapat penyelesaian dalam konflik keluarga tersebut, pada akhirnya mengikuti keinginan keluarga besar karena memimpikan almarhum bapak mertua serta kakak ipar tertua responden yang sudah meninggal beberapa tahun lalu.

Almarhum bapak mertua responden memberikan pesan kepada responden dalam mimpi dan meminta responden untuk kembali pulang ke kampung serta tetap bersatu sebagai keluarga dengan keluarga besar suami di Singaraja. Setelah mendapatkan mimpi tersebut responden ingin mengikuti pesan yang disampaikan almarhum bapak mertua responden sehingga kemarahan responden mereda dan berangsur berubah menjadi ikhlas.

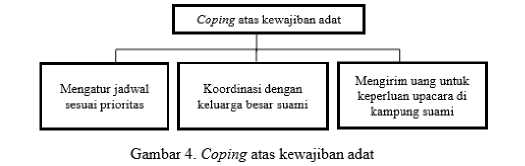

Permasalahan sosial lainnya yang dialami oleh responden berkaitan dengan kewajiban adat. Untuk mengatasi hal tersebut, responden melakukan coping yang digambarkan sebagai berikut:

Dalam menjalani kewajiban adat, responden selalu berusaha untuk hadir dalam hampir setiap upacara keagamaan yang diadakan di kampung. Responden selalu mengatur segala kesibukan dalam pekerjaan beserta studi agar bisa pulang kampung pada hari raya. Hal ini sesuai dengan kutipan pernyataan berikut:

“Iya itudah, karna kita gini ya, apa namanya anggepannya tu engga boleh lepas, itu kan, itu kan ya enggalah.. adatnya bapak gitukan, engga mungkin kita gini lepasin kan, gitu... jadi kalo penting ada acara apa itu pasti kita pulang, kalo ada yang meninggal saudara pasti kita pulang, ada yang nikah gitu, kalo sempet pasti”.VB1SO2 (L159-162)

Responden yang cukup sibuk dengan pekerjaan dan studi terlebih ketika responden masih menempuh program doktor harus mengatur jadwal dan memilih kegiatan yang harus diprioritaskan. Jika responden memiliki tugas pekerjaan yang sangat penting dan harus dikerjakan saat itu juga, maka responden memilih untuk tidak pulang kampung. Setiap

responden merasa tidak bisa pulang kampung untuk menghadiri upacara keagamaan, maka responden melakukan koordinasi dengan keluarga besar suami di Singaraja dengan menelepon keluarga besar di Singaraja dan meminta tolong kepada salah satu anggota keluarga besar di Singaraja untuk mewakili responden di upacara keagamaan tersebut.

Responden kemudian tidak lupa mengirimkan uang untuk keperluan upacara keagamaan, seperti odalan yang diadakan di kampung. Hal tersebut juga berlaku pada upacara-upacara lain yang diadakan di kampung, terutama upacara yang tidak bisa dihadiri oleh responden.

Mengirimkan uang untuk keperluan upacara agama di kampung suami sudah menjadi rutinitas bagi responden, karena responden menyadari dirinya seringkali harus lebih memprioritaskan tugas di kantor daripada kewajiban adat serta mengingat jauhnya jarak antara tempat tinggal responden dan kampung suami.

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, responden mengalami permasalahan-permasalahan selama menempuh studi program doktor. Sebelum suami responden meninggal, responden menghadapi permasalahan akademik, sedangkan setelah suami responden meninggal, responden menghadapi permasalahan akademik, permasalahan personal, dan permasalahan sosial. Untuk mengatasi seluruh permasalahan tersebut, responden melakukan coping, yaitu seeking social support, accepting responsibility, planful problem solving, positive reappraisal, dan escape-avoidance.

Sebelum suami responden meninggal, permasalahan akademik adalah satu-satunya permasalahan yang dialami oleh responden selama menempuh studi program doktor. Berdasarkan hasil penelitian Pyhältö, Vekkaila, dan Keskinen (2012), kecocokan antara mahasiswa program doktor dan pembimbing mengenai pandangan terhadap sumber daya dapat diperoleh dengan bergabung dalam komunitas ilmiah,

sehingga meningkatkan ketertarikan mahasiswa program doktor untuk melakukan penelitian, serta tantangan, seperti kekurangan dana untuk menempuh studi program doktor atau permasalahan dalam menjelaskan pertanyaan penelitian yang akan berkaitan dengan kepuasan mahasiswa program doktor terhadap studi dan hubungan antara mahasiswa program doktor dengan pembimbing/promotor. Permasalahan tersebut dialami oleh responden ketika memasuki pengerjaan kualifikasi, bahwa responden merasa pandangan dirinya dan pembimbing seringkali berseberangan yang cukup menghambat penyelesaian kualifikasi responden, namun tidak menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan hasil penelitian Spaulding dan Rockinson-Szapkiw (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengalaman hidup yang dapat menghambat studi mahasiswa program doktor diantaranya adalah suami yang kehilangan pekerjaan, promosi pekerjaan atau tugas pekerjaan yang menuntut lebih banyak waktu dan perhatian dari mahasiswa program doktor, kematian dan penyakit yang dialami oleh orang yang dicintai, dan lain-lain. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pengalaman responden terkait kematian suami yang mengakibatkan disertasi responden terbengkalai selama setahun.

Responden yang berubah peran menjadi single-parent menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul setelah suami responden meninggal. Keluarga single-parent merupakan suatu unit yang hanya terdapat satu orangtua akibat kematian pasangan, perceraian, perpisahan, serta kelahiran di luar pernikahan (Glick, dkk. 2000). Hurlock (1980) mengemukakan permasalahan umum yang dihadapi oleh perempuan single-parent akibat kematian pasangan terdiri dari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan keluarga, permasalahan praktis, permasalahan seksual, serta permasalahan tempat tinggal.

Kematian suami membuat responden mengalami grieving, yaitu suatu perasaan yang meliputi kesedihan dan rasa sakit mendalam akibat dari suatu kehilangan individu atau hal yang dicintai, perubahan, krisis, atau kegagalan yang sesungguhnya atau yang dirasakan disebut grieving (Holland, 2011). Grieving terdiri atas empat fase, yaitu fase mati rasa, fase merindukan dan mencari individu yang telah meninggal, fase disorganisasi dan putus asa, dan fase reorganisasi (Bowlby, 1980). Bowlby (1980) menuliskan reaksi segera yang dialami oleh perempuan sepeninggal suami umumnya adalah kaget dan tidak dapat menerima berita kematian tersebut pada tingkat yang berbeda-beda. Hal tersebut dialami oleh responden yang merasa sangat kaget karena suami responden meninggal secara mendadak. Responden juga sempat merasa bahwa kematian suami tersebut seperti mimpi.

Fase selanjutnya yang dikemukakan oleh Bowlby (1980) adalah fase merindukan dan mencari individu yang telah meninggal. Fase merindukan dan mencari individu yang telah meninggal dapat terjadi dalam hitungan jam atau hari, perubahan mulai terjadi pada istri yang ditinggalkan ketika mulai menunjukkan reaksi terhadap kenyataan, walaupun hal tersebut terjadi pada waktu tertentu karena mengingat kenyataan bahwa pasangan telah tiada sehingga istri menangis sesenggukan, merasakan luka, dan mengalami stres yang mendalam. Anak responden menceritakan bahwa responden terlihat sangat sedih pada hari-hari persiapan pemakaman suami responden. Hal serupa dikatakan oleh responden, bahwa perasaan sedih tersebut sangat terasa sehingga responden merasa sedikit enggan untuk menyapa para pelayat yang berkunjung untuk menyampaikan bela sungkawa kepada responden.

Responden yang kehilangan suami ketika berusia 41 tahun menunjukkan bahwa usia responden kala itu memasuki masa usia madya yang dipandang sebagai masa usia antara 40 hingga 60 tahun dan belum menginjak masa lanjut usia (Hurlock, 1980). Menurut Parkes dan Prigerson (2010) perasaan berduka cenderung lebih tinggi pada janda yang berusia lebih muda, namun reaksi patologis akibat kematian suami tidak terbatas hanya bagi janda yang berusia muda. Menurut responden setelah kematian suami, perasaan bersalah merupakan emosi yang paling menonjol. Perasaan bersalah tersebut muncul karena responden merasa belum memberikan usaha yang optimal untuk menjadi istri yang baik. Sejalan dengan pengalaman responden, terdapat teori yang dikemukakan oleh Parkes dan Prigerson (2010) sebagai bentuk dari self-blame, bahwa banyak perempuan single-parent yang telah ditinggal suami akibat kematian merasa bersalah atas cara perempuan-perempuan tersebut berperilaku ketika suami masih hidup, menyadari komponen irasional dalam kemarahan akibat perasaan bersalah.

Setiap permasalahan yang dialami oleh responden seperti yang telah dipaparkan sebelumnya diatasi responden dengan melakukan coping. Coping berkaitan dengan cara individu mengelola keadaan-keadaan dalam kehidupan yang dapat menimbulkan stres (Lazarus, 1999). Individu secara aktif melakukan pendekatan, menghindari, mengantisipasi, dan menilai keadaan dalam hidup berdasarkan keterlibatan individu untuk mencari makna (Pargament, 1997). Lazarus dan Folkman (1984) membagi dua fokus utama coping, yaitu emotion-focused coping dan problem-focused coping. Coping tediri dari delapan faktor, yaitu confrontive coping, planful problem solving, distancing, self control, seeking social support, accepting responsibility, escape-avoidance, dan positive reappraisal (Folkman, dkk., 1986).

Responden yang mengalami ketidakcocokan dengan PA akibat perbedaan pandangan mengenai penelitian yang dilakukan membuat responden mengatasi hal tersebut dengan menerima dan mengikuti arahan PA agar segera menyelesaikan kualifikasi. Hal ini sejalan dengan konsep fungsional yang membuat promotor menekankan pada perubahan rasional dari penelitian mahasiswa program doktor, sehingga promotor memerlukan kemampuan untuk mengarahkan mahasiswa dengan baik. Pada umumnya, reaksi mahasiswa program doktor yang muncul dari pola bimbingan dengan konsep fungsional tersebut adalah kepatuhan serta keteraturan terkait penelitian (Lee, 2007).

Pembuktian merupakan hal pertama yang membuat responden bangkit untuk mengerjakan disertasi. Pembuktian yang dimaksud responden adalah ingin menunjukkan kepada almarhum suami bahwa responden dapat membanggakan almarhum suami dan semangat almarhum suami semasa hidup sangat membantu responden untuk menyelesaikan studi program. Pembuktian sebagai hal yang membuat responden kembali melanjutkan pengerjaan disertasi sesuai bentuk coping oleh Folkman, dkk. (1986), yaitu accepting responsibility. Salah satu skala dari accepting responsibility tersebut berbunyi memberi kritik atau menasihati diri, yang dalam hal ini, responden menasihati diri untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan pengerjaan disertasi agar dapat membuat keluarga, khususnya suami bangga dengan responden.

Responden kemudian menjelaskan bahwa responden seringkali membaca buku motivasi yang menjadi best-seller di toko buku. Menurut responden membaca buku motivasi dapat membangkitkan dan mempertahankan motivasi responden. Castro, Garcia, Jr, dan Castro (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesuksesan individu dalam menempuh program doktor, diantaranya adalah memiliki motivasi intrinsik, kemandirian, lokus kontrol internal, cara penyelesaian, ketekunan, dan mampu memotivasi diri, serta kegunaan faktor eksternal negatif yang memainkan peran positif untuk mendapatkan pencapaian akademik. Pada umumnya responden memiliki semua faktor yang memengaruhi kesuksesan individu dalam menempuh program doktor seperti yang dijelaskan oleh Castro, dkk. (2011), termasuk faktor eksternal negatif, yaitu responden memiliki pengeluaran yang besar, termasuk biaya pendidikan dirinya, sehingga responden berusaha untuk segera menyelesaikan disertasi agar tidak membayar biaya pendidikan lebih banyak lagi.

Program doktor merupakan salah satu program pasca sarjana. Schlemper (2011) menuliskan bahwa terdapat empat strategi coping yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa

pascasarjana, yaitu membangun jaringan dukungan dengan promotor dan penguji, teman yang merupakan mahasiswa program doktor yang sama, pegawai fakultas, serta melakukan perencanaan dan persiapan yang baik. Hal ini sesuai dengan pengalaman responden, bahwa dukungan yang diberikan oleh jajaran promotor yang terdiri dari seorang promotor beserta dua orang ko-promotor sangat membantu responden ketika menyelesaikan disertasi. Responden yang kerap menemui promotor dan ko-promotor 1 untuk melakukan konsultasi dapat digolongkan menjadi suatu bentuk coping berfokus emosi, yaitu seeking social support yang merupakan usaha untuk mencari dukungan informasi, dukungan nyata, dan dukungan emosi (Folkman, dkk., 1986).

Responden yang menghadapi permasalahan finansial juga mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan salah satu bentuk coping yang dikemukakan oleh Folkman, dkk. (1986), yaitu planful problem solving yang termasuk dalam problem-focused coping. Planful problem solving merupakan suatu usaha unuk mengubah keadaan yang berkaitan dengan pendekatan analitik dalam memecahkan permasalahan (Folkman, dkk., 1986), yang dalam hal ini, responden penelitian telah melakukan analisis terhadap berbagai pertimbangan yang dimiliki responden sebelum memutuskan untuk meminjam uang. Cara responden untuk mengatasi permasalahan finansial juga sesuai dengan dua tahap untuk menghadapi tekanan ekonomi, yaitu mengumpulkan utang dan membayar kembali utang tersebut (Fox & Bartholomae, 2000).

Untuk mengatasi permasalahan responden terkait grieving, responden menyadari bahwa hidup harus terus berjalan dan responden masih memiliki tanggung jawab terhadap anak yang mengharuskan responden untuk bangkit. Hal tersebut sesuai dengan bentuk coping Folkman, dkk., (1986), yaitu accepting responsibility. Accepting responsibility adalah menyadari peran diri individu dalam suatu permasalahan dan mencoba memperbaiki keadaan. Responden yang telah bangkit dari keterpurukan akibat grieving menunjukkan bahwa responden memasuki fase reorganisasi, ketika responden sudah mampu kembali menata kehidupan dirinya (Bowlby, 1980). Selain itu, responden yang menceritakan permasalahan-permasalahan sepeninggal suami, termasuk perasaan duka yang dialami responden juga membantu responden untuk bangkit. Hal tersebut sesuai dengan salah satu bentuk coping, yaitu seeking social support yang dikemukakan oleh Folkman dkk., (1986).

Perasaan ikhlas juga membuat responden berhasil bangkit dari keterpurukan akibat kematian suami. Ikhlas dapat dikatakan sebagai bentuk coping, yaitu positive reappraisal. Positive reappraisal adalah suatu usaha ketika individu

membuat makna positif dengan berfokus pada pertumbuhan diri serta hal-hal yang bersifat religius (Folkman, dkk., 1986). Menurut Pitasari dan Cahyono (2014), coping yang dapat dilakukan oleh individu pasca kematian suami untuk bangkit dari keterpurukan berkaitan dengan dukungan sosial dan aspek religiusitas. Selain menumbuhkan rasa ikhlas, positive reappraisal yang dilakukan oleh responden adalah menjadi individu yang lebih religius.

Responden yang sempat mengalami konflik dengan keluarga suami merasa marah. Untuk mengatasi konflik keluarga, responden melakukan coping, yaitu menceritakan konflik keluarga tersebut kepada teman, keluarga asal responden di Sesetan, dan adik ipar responden di Singaraja yang sesuai dengan salah satu bentuk coping, yaitu seeking social support yang ditemukan oleh Folkman, dkk. (1986). Seeking social support adalah suatu usaha untuk mencari dukungan berupa informasi, dukungan yang nyata, dan dukungan emosional. Responden juga sempat tidak ingin pulang kampung karena mendengar tanggapan negatif terkait konflik yang dialami responden. Hal tersebut merupakan suatu bentuk coping, yaitu escape-avoidance. Escape-avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan individu ketika memiliki pikiran “berandai-andai” dan usaha-usaha dalam bentuk perilaku menghilang atau menghindar (Folkman, dkk., 1986). Permasalahan tersebut kemudian terselesaikan karen responden berusaha untuk mengikuti keinginan keluarga di kampung dalam mengatasi konflik keluarga yang sesuai dengan salah satu bentuk coping, yaitu accepting responsibility yang berarti menyadari peran diri dalam permasalahan yang dialami dan mencoba memperbaiki keadaan (Folkman, dkk., 1986).

Untuk memenuhi kewajiban adat responden berusaha mengatur jadwal sesuai prioritas responden. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Purwanto (2010) bahwa dua kunci yang diperlukan untuk mengatur waktu adalah kemampuan untuk menentukan prioritas dan kemampuan untuk konsentrasi secara penuh pada satu hal dalam satu waktu. Jauh hari sebelum hari raya atau upacara keagamaan di kampung, responden akan memperhitungkan jadwal lainnya di hari yang sama. Jika responden menyadari bahwa dirinya tidak bisa pulang kampung untuk mengikuti upacara keagamaan, maka responden kemudian berkoordinasi dengan keluarga besar di kampung, sehingga salah satu anggota keluarga besar bisa mewakilkan responden pada upacara keagamaan. Ibu mertua responden yang seringkali membantu responden dengan menjadi perwakilan responden dalam upacara keagamaan di kampung. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2014) bahwa para ibu mertua cenderung membantu menantu dalam menjalani kewajiban adat dengan mewakili para menantu ketika terdapat upacara adat di kampung.

Setelah responden berkoordinasi dengan keluarga besar, responden kemudian mengirim uang untuk keperluan upacara keagamaan di kampung. Menurut Prasetyadi (2010), masyarakat menilai sumbangan dalam bentuk uang lebih praktis dan dapat memudahkan masyarakat yang mengadakan hajatan untuk mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Pengalaman responden tersebut sesuai dengan bentuk coping, yaitu planful problem solving yang dikemukakan oleh Folkman, dkk. (1986), karena responden telah melakukan perencanaan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik [BPS] Bali. (2013). Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan dan kabupaten/kota di Bali tahun 2013. Diunduh dari http://bali.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/22 pada tanggal 30 April 2015.

Badan Pusat Statistik [BPS]. (2015). Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin, dan ijazah/STTB tertinggi yang diperoleh, 2009-2013. Diunduh dari https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1615 pada tanggal 28 September 2016.

Bireda, A. D. (2015). Challenges to the doctoral journey: A case of female doctoral students from Ethiopia. Open Praxis, 7(4), 287-297.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss volume III: Loss, sadness, and depression. New York: Basic Books.

Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Business Insider Indonesia. (2015). Sheryl Sandberg Wrote A Beautiful Essay About The Sudden Death of Her Husband and Dealing with Grief. Diakses dari

http://www.businessinsider.co.id/sheryl-sandbergs-essay-on-dave-goldbergs-death-and-grief-2015-6/#.VzXDT9JcSko#B8JYOxOAeKb8oqsf.97 pada tanggal 1 Desember 2015.

Castro, V., Garcia, E.E., Jr, J.C., & Castro, A.Y. (2011). The road to doctoral success and beyond. International Journal of Doctoral Studies, 6, 51-77.

Crump, N. E. (Ed.). (2001). A LifeCare guide to grief and

bereavement. LA: Stewart Enterprises.

Cunningham, S. R. (2013). Mothers in academia (Castaneda & Isgro, Eds.). New York: Columbia University Press.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R. J. (1986). Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. Journal of personality and social psychology, 50(5), 9921003. doi: 10.1037/0022-3514.50.5.992.

Fox, J. J., & Bartholomae, S. (2000). Economic stress and families. Dalam Families and change: Coping with stressful events and transitions. California: Sage Publications, Inc.

Geisel, C. (1996). Length of widowhood: According to the grave. The Nebraska Antropologist, 13(1), 67-71.

Glick, I. D., Berman, E. M., Clarkin, J. F., & Rait, D. S. (2000). Marital and family therapy (4th Edition). Arlington: American Psychiatric Press.

Herdiansyah, H. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

Himpunan Psikologi Indonesia. (2010). Kode etik psikologi Indonesia. Jakarta: Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia.

Holland, D. (2011). The essentia guide to grief and grieving. USA: Penguin.

Hurlock, E. B. (1980). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (Edisi Kelima) (Istiwidayanti & Soedjarwo, penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Iarovici, D. (2014). Mental health issues and the university student. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed Approaches. USA: Sage Publications.

Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer Publishing Company.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.

Lee, A. M. (2007). Developing effective supervisors: Concepts of research supervision. South African Journal of Higher Education, 21(4), 680-693.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (Rohidi, penerjemah). Jakarta: UI-Press.

Moleong, L .J. (2014). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi

Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mujtaba, B. G., Scharff, M. M., Cavico, F. J., & Mujtaba, M. G.

(2008). Challenges and joys of earning a doctorate degree: Overcoming the “ABD” phenomenon. Research in Higher Education Journal, 1(1), 10-26.

Myers, L. H. (1999). Barriers to completion of the doctoral degree in educational administration. (Disertasi tidak dipublikasikan). The Faculty of The Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.

Olasinde. (2012). Stages of grief, loss, and bereavement. Online Journal of Medicine and Medical Science Research, 1(6), 104-107.

Olson, D. H., & DeFrain, J. (2003). Marriages and families (4th Ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Oswalt, S.B., & Riddock, C.C. (2007). What to do about being overwhelmed: Graduate students, stress, and university services. College Student Affairs Journal, 27(1), 24-44.

Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford Press.

Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2010). Bereavement: Studies of in adult life. New York: Routledge.

Parrouty, J. (2013). Stress management with intelligence. USA: Lulu Publishing Company.

Pawito. (2007). Penelitian komunikasi kualitatif. Yogyakarta: LKiS.

Pitasari, A.T., & Cahyono, R. (2014). Coping pada Ibu yang

Berperan sebagai Orangtua Tunggal Pasca Kematian Suami. JURNAL Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, 3(1), 37-41.

Prasetyadi, R. (2010). Perubahan tradisi sumbang menyumbang dalam upacara perkawinan di RW 03, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Pratiwi, M.A. (2014). Studi deskriptif pengalaman perkawinan remaja putri yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di Bali. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Prayitno, J. (2013). Karakteristik perempuan Hindu sebagai pedagang banten di Kota Mataram. GaneÇ Swara, 7(2).

Preliminary study: Coping perempuan Bali single-parent yang mengalami grieving ketika menyelesaikan studi program doktor di Universitas Udayana. (2015). (Tidak dipublikasikan). Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali.p

Program Pascasarjana [PPS] Universitas Udayana [Unud]. (2015). Jumlah alumni di program pascasarjana Unud. Denpasar: PPS Unud.

Purwanto, N.A. (2010). Mengembangkan perilaku asertif kepala sekolah. Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan, 4(2).

Pyhältö, K., Vekkaila, J., & Keskinen, J. (2012). Exploring the Fit between Doctoral Students’ and Supervisors’ Perceptions of Resources and Challenges vis-à-vis the Doctoral Journey. International Journal of Doctoral Studies, 7, 395414.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2010). Health psychology:

Biopsychosocial interactions (7th Ed.). New York: John Wiley.

Schlemper, M. B. (2011). Challenges and coping in graduate school. The Geographical Bulletin, 52(2), 67-72.

Schuch, J. H. (2009). Assessment methods for student affairs. San Fransisco: Jossey-Bass.

Spaulding, L. S., & Rockinson-Szapkiw, A. J. (2012). Hearing their voices: Factors doctoral candidates attribute to their persistence. International Journal of Doctoral Studies, 7, 199-219.

Strauss, A., & Corbin, J. (2013). Dasar-dasar penelitian kualitatif tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data (M. Shodiq & I. Muttaqien, penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Strauss, A., & Corbin, J. (2015). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. USA: Sage Publications.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kombinasi (Mixed methods). Bandung: Alfabeta.

Suprajitno. (2004). Asuhan keperawatan keluarga: Aplikasi dalam praktik. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC

Suryani, L. K. (2003). Perempuan Bali Kini. Denpasar: BP.

Suyadnya, I. W. (2009). Balinese women and identities: Are they trapped in traditions, globalization or both? Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 22(2), 95-104.

Woodside, A. G. (2010). Case study research: Theory, methods, practice. USA: Emerald Group Publishing.

Yin, R. K. (2014). Studi kasus: Desain & metode (M. D. Mudzakir, penerjemah). Jakarta: Rajawali Press.

182

Discussion and feedback