FENOMENA TIPOLOGI GRAMATIKAL BAHASA MINANGKABAU: AKUSATIF, ERGATIF, ATAU CAMPUR?

on

LINGUISTIKA

FENOMENA TIPOLOGI GRAMATIKAL BAHASA MINANGKABAU: Akusatif, Ergatif, atau Campur? 1

Jufrizal2

Universitas Negeri Padang e-mail: juf_ely@yahoo.com

Abstrak

Dikotomi tipologis struktur gramatikal bahasa-bahasa di dunia sebagai bahasa bertipologi akusatif dan ergatif mendapat “tantangan” dari data kebahasaan bahasa Minangkabau. Ada jenis struktur gramatikal bahasa daerah ini yang mempunyai sifat-perilaku sebagai konstruksi akusatif dan yang lainnya berperilaku sebagai konstruksi ergatif. Gagasan dan konsep S-terpilah dan S-alir menjadi analisis tipologis lain yang dapat digunakan untuk mengungkapkan sifat-perilaku gramatikal bahasa ini. Pengelompokan lain yang perlu dipelajari dan dibuktikan lebih jauh untuk bahasa ini adalah tipologi bahasa “campur” atau “netral”. Walaupun bahasa Minangkabau telah dianggap dan dilaporkan secara gramatikal adalah bahasa akusatif pada tataran sintaksis, namun bahasa ini juga beralasan untuk dikelompokkan sebagai bahasa “campur” atau “netral”. Artikel ini membahas fenomena sintaksis bahasa Minangkabau sebagai sebuah bahasa bertipologi campur atau netral berdasarkan kerangka kerja teoretis tipologi gramatikal.

Kata/frasa kunci: tipologi gramatikal, nominatif-akusatif, ergatif-absolutif, neutral, topicalization

Abstract

The typological dichotomy of grammatical structures of languages in the world as accusative and ergative languages gets “challenge” from linguistic data of Minangkabaunese. There are types of grammatical structures of clauses in the local language which has grammatical properties as accusative constructions and others are ergative ones. The ideas of split-S and fluid-S become other typological analyses that could be used to learn the grammatical properties of Minangkabaunese. Other grouping of languages which needs further proof is that the ‘mixed’ or ‘neutral’ languages. This local language may be classified as ‘mixed’ or ‘neutral’ language.

This paper discusses the syntactical phenomena of Minangkabaunese as a ‘mixed’ or ‘neutral’ language based on grammatical typology theoretical framework.

Key Words/phrases: grammatical typology, nominative-accusative, ergative-absolutive, neutral, topicalization

Kesemestaan dan kekhasan tatabahasa secara lintas bahasa menjadi hal yang menarik dan menantang untuk ditelaah. Kajian linguistik mikro dan makro telah dan terus berkembang dengan dasar filosofis dan teoretis yang memungkinkan para peneliti dan ahli bahasa dapat membedah “apa itu bahasa”. Pada bidang linguistik mikro, kajian tipologi linguistik terhadap bahasa-bahasa nusantara masih memerlukan pencermatan dan kesungguhan karena banyak sekali sifat-perilaku gramatikal bahasa-bahasa daerah tersebut yang belum terungkap. Kekhasan dan kerumitan tatabahasa bahasa-bahasa nusantara tidak hanya menjadi tantangan bagi para peneliti dan ahli bahasa untuk mengungkapkannya, tetapi juga menjadi “tantangan” tersendiri untuk konsep dan teori ketatabahasaan yang ada. Terkumpulnya beragam data dari berbagai jenis bahasa dan adanya “tantangan” baru terhadap teori linguistik yang ada merupakan “tanda baik” bagi perkembangan linguistik secara umum.

Menurut van Valin, Jr. dan Lapolla (2002:2 – 3), pendeskripsian fenomena kebahasaan merupakan salah satu tujuan penting dalam linguistik. Bagi kebanyakan ahli bahasa, pendeskripsian fenomena kebahasaan tersebut merupakan tujuan utama dalam linguistik. Pendeskripsian itu dapat meliputi deskripsi bahasa-bahasa secara sendiri-sendiri, mendeskripsikan apa yang umum dimiliki oleh seluruh bahasa (kesemestaan bahasa), atau mendeskripsikan bagaimana bahasa-bahasa berbeda satu sama lain (tipologi bahasa). Untuk memperoleh hasil pendeskripsian bahasa (atau bahasa-bahasa) secara lebih cermat, diperlukan landasan teoretis dan kerangka kerja dasar yang jelas dan handal. Berkenaan dengan itu, teori tipologi linguistik mempunyai landasan teoretis dan cara kerja yang diawali dengan pencermatan secara teliti struktur gramatikal lahir bahasa (atau bahasa-bahasa yang diperbandingkan) sehingga diperoleh deskripsi cermat bahasa yang dipelajari. Pendeskripsian tipologi linguistik bersifat deskriptif-alamiah dan lintas bahasa (lihat Croft, 1993:1 – 3; Whaley, 1997; Artawa, 2005). Ada

dua alasan penting mengapa deskripsi linguistik itu penting adanya. Pertama, bahasa merupakan bagian penting dari warisan kemanusiaan kita; dan kedua, bahasa-bahasa berakhir begitu penturnya mati atau digantikan oleh bahasa yang dominan secara sosial-budaya, sebagaimana punahnya tumbuhan dan hewan. Pengembangan teori-teori bahasa yang bersifat eksplanatoris tidak mungkin dilakukan apabila deskripsi tentang objek yang akan dijelaskan itu tidak ada (lihat van Valin, Jr., dan Lapolla, 2002:3).

Pendeskripsian gramatika lahiriah suatu bahasa secara cermat untuk memperoleh gambaran “seperti apa bahasa x itu?” menjadi dasar dan tujuan pengkajian linguistik tipologi, khususnya tipologi gramatikal. Pengkajian tipologi gramatikal terhadap bahasa (atau bahasa-bahasa) dapat dilakukan pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Artikel ini mencoba menelaah sifat-prilaku gramatikal bahasa Minangkabau (selanjutnya disingkat BM) berdasarkan kerangka teori tipologi linguistik yang diutamakan pada tataran sintaksis, meskipun untuk beberapa hal akan turut menyentuh tataran morfologi. Pokok bahasan artikel ini adalah perihal tipologi BM, yang secara lebih khusus membahas tentang sifat-prilaku gramatikal klausa BM untuk dapat menetapkan tipologi gramatikal bahasa ini pada tataran sintaksis; apakah BM bertipologi akusatif, ergatif, atau campur (atau netral).

Meskipun gagasan dan konsep kerja S-terpilah (split-S) dan S-alir (fluid-S) dapat dijadikan dasar kajian tipologis untuk menjelaskan tipologi gramatikal BM, namun pentipologian dalam rentangan akusatif – ergatif perlu dijajaki lebih jauh. Perlunya penjajakan dan penetapan tipologi menurut rentangan ini mempunyai arti penting karena terkait dengan sistem aliansi gramatikal suatu bahasa. Pentipologian tatabahasa BM yang didasarkan pada berbagai sisi telaah tipologis diharapkan dapat mengungkapkan secara lebih sahih dan handal perihal sifat-perilaku gramatikal BM. Telaah tipologis yang dilakukan Jufrizal (2004) yang menyatakan bahwa BM adalah bahasa bertipologi nominatif-akusatif secara sintaksis telah membukan jalan untuk kajian lebih jauh dan mendalam terhadap tatabahasa bahasa daerah ini. Ditemukannya bahwa BM memiliki konstruksi gramatikal yang mempunyai ciri-ciri sebagai konstruksi ergatif memunculkan dugaan bahwa bahwa bahasa ini tidak cukup “kuat” untuk disebut sebagai bahasa akusatif sebagaimana halnya

bahasa Inggris. Kenyataan ini memerlukan pencermatan dan kajian sungguh-sungguh untuk dapat memberi jawaban ilmiah sehubungan dengan tipologi gramatikal BM.

Model kajian lintas bahasa yang berupaya untuk mengelompokkan dan membuat generalisasi sifat-prilaku gramatikal bahasa-bahasa manusia di dunia telah sedang menjadi arah baru penelitian pendeskripsian bahasa sejak awal tahun 1980-an. Kajian linguistik seperti itu memberikan sumbangan pemikiran dasar terhadap tipologi linguistik (linguistic typology) yang bertujuan untuk mengelompokkan bahasa-bahasa ke dalam tipologi tertentu. Tipologi itu sendiri adalah klasifikasi ranah (classification of domain), yang pengertiannya bersinonim dengan istilah taksonomi. Istilah teknis yang dikenal dalam linguistik merujuk ke pengelompokkan bahasa-bahasa berdasarkan ciri khas tatakata dan tatakalimatnya (Mallinson dan Blake, 1981:1 – 3). Lebih jauh Mallinson dan Blake (1981) menyatakan bahwa bahasa-bahasa dapat dikelompokkan berdasarkan batasan-batasan ciri khas strukturalnya. Kajian tipologi linguistik berusaha menetapkan pengelompokkan secara luas berdasarkan sejumlah fitur gramatikal yang saling berhubungan. Pentipologian bahasa diperlukan untuk pembuatan asumsi-asumsi tentang kesemestaan bahasa (lihat juga Comrie, 1989; Artawa, 2005).

Dasar dan arah kajian tipologi linguistik juga berasal dari pemikiran adanya perbedaan dalam kesemestaan dan kesemestaan dalam perbedaan-perbedaan secara lintas bahasa. Dasar pemikiran seperti ini berkembang sedemikian rupa sehingga membangun kerangka kerja teoretis dan praktis sebagai upaya pengelompokkan bahasa (-bahasa) melalui perbandingan lintas bahasa. Song (2001:2), misalnya, mengemukakan pendapat menarik yang didasarkan pada pemikiran tersebut. Menurutnya, terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan di antara bahasa-bahasa di muka bumi ini, mesti ada sifat-perilaku tertentu yang menjadi milik bersama antar bahasa-bahasa tersebut yang merupakan ciri umum sebagai bahasa manusia. Oleh karena itu, ada sebagian ahli bahasa yang bersentuhan langsung dengan penyelidikan kesatuan tersebut dengan mempelajari beragam variasi struktural yang begitu banyak secara lintas bahasa. Ahli inilah yang dikenal

sebagai ahli tipologi linguistik (typologist). Penemuan mereka tentang variasi lintas bahasa itu dirujuk sebagai tipologi linguistik (tipologi).

Menurut Whaley (1997:7), dalam konteks linguistik, tipologi, dalam pengertian umumnya, adalah pengelompokan bahasa-bahasa atau komponen-komponen bahasa berdasarkan ciri-ciri formal (bentuk lahiriah) yang dimiliki bersama.Tipologi bertujuan untuk menentukan pola-pola lintas-bahasa dan hubungan di antara pola-pola tersebut. Dengan demikian, metodologi dan hasil-hasil penelitian tipologis, pada dasarnya, bersesuaian dengan teori tatabahasa apa saja. Ada tiga proposisi penting yang terkemas dalam pengertian tipologi, yakni: (i) tipologi memanfaatkan perbandingan lintas-bahasa; (b) tipologi mengelompokkan bahasa-bahasa atau aspek bahasa-bahasa tersebut; dan (c) tipologi mencermati fitur-fitur lahiriah (formal) bahasa-bahasa. Comrie (dalam Newmeyer (ed.), 1988) menyatakan bahwa tujuan tipologi linguistik adalah untuk mengelompokkan bahasa-bahasa berdasarkan sifat-perilaku struktural bahasa-bahasa tersebut. Tujuan pokoknya adalah untuk menjawab pertanyaan: seperti apakah bahasa x itu? Menurutnya, ada dua asumsi pokok tipologi linguistik, yaitu: (a) semua bahasa dapat dibandingkan berdasarkan strukturnya; dan (b) ada perbedaan di antara bahasa-bahasa yang ada. Bahasa-bahasa dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok (tipologi), seperti bahasa bertipologi akusatif, bertipologi ergatif, bertipologi aktif, dan sebagainya.

Song (2001:4) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kerjanya, ada empat tahap analisis tipologis tersebut. Tahap pertama adalah penentuan fenomena yang akan dikaji. Dalam hal ini diperlukan pembatasan dan kejelasan gejala variasi struktural bahasa yang akan dikaji. Langkah ini amat penting karena begitu rumitnya pertautan antar unsur-unsur bahasa, baik dalam bahasa itu sendiri maupun antar bahasa. tahap kedua adalah pengelompokkan tipologis fenomena yang sedang diteliti. Tahap ini memerlukan pencermatan dan penelaahan data secara sungguh-sungguh disertai pemahaman teori yang memadai. Tahap ketiga adalah perumusan generalisasi terhadap pengelompokkan tersebut. Tahap ini memerlukan kepekaan dan kejelian linguistik untuk dapat merumuskan simpulan-simpulan teoretis yang bersesuaian dengan keadaan dan watak data. tahap terakhir adalah penjelasan atas tiap generalisasi atau rumusan teoretis yang dibuat. Tahap ini menjadi ukuran dan penentu akan kebermakanaan temuan yang diperoleh.

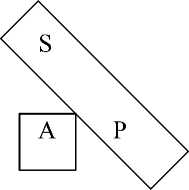

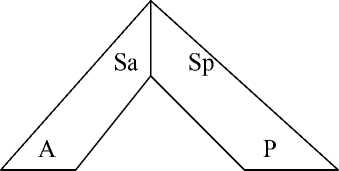

Dengan menggunakan teori tipologi linguistik dan cara kerja yang bersifat deskriptif-alamiah, para ahli berupaya melakukan pengelompokan bahasa-bahasa (pentipologian) yang melahirkan tipologi bahasa. Dengan demikian, istilah bahasa akisatif, bahasa ergatif, bahasa aktif, dan yang lainnya merupakan sebutan tipologis untuk bahasa-bahasa yang kurang lebih (secara gramatikal) mempunyai persamaan (lihat Comrie, 1989; Dixon, 1994; Artawa, 2005). Pentipologian bahasa-bahasa berdasarkan sifat-prilaku gramatikalnya itu, oleh sebagian ahli, disebut sebagai tipologi gramatikal. Penyebutan ini dilakukan untuk membedakannya dari sebutan tipologi fungsional yang mendasarkan pentipologian bahasa-bahasa atas dasar fungsi-fungsi pragmatis atau fungsi-fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, dalam perkembangannya, tipologi linguistik dan pentipologian bahasa-bahasa dapat dibedakan menjadi tipologi gramatikal dan tipologi fungsional (Givon, 1984, 1990; Jufrizal, 2004, Artawa, 2005). Pentipologian bahasa-bahasa, terutama pada tataran sintaksis, berkaitan dengan sistem aliansi gramatikal (grammatical alliance). Pengertian dasar dari aliansi gramatikal itu adalah sistem atau kecenderungan persekutuan gramatikal di dalam atau antar klausa dalam satu bahasa secara tipologis; apakah persekutuan itu S = A, ≠ P, atau S = P, ≠ A, atau Sa = A, Sp = P atau sistem yang lainnya (lihat Dixon, 1994; Payne, 2002; Jufrizal, 2004; Artawa, 2004). Dixon (1994) mengemukakan bahwa sistem aliansi gramatikal yang menjadi titik perhatian untuk menentukan tipologi gramatikal yang mungkin untuk bahasa-bahasa di dunia dapat dibagi tiga, yaitu sistem akusatif, sistem ergatif, dan sistem S-terpilah (bahasa aktif). Tiga sistem aliansi gramatikal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini.

S

A

P

Sistem ergatif

Sistem akusatif

Sistem Aktif

SK Akreditasi Nomor: 007/BAN PT/Ak-V/S2/VIII/2006

Pentipologian bahasa pada tataran sintaksis (tipologi sintaksis) berkaitan erat dengan penentuan relasi-relasi gramatikal dan sistem pengelompokan peran sintaktis-semantis S, A, dan P klausa bahasa yang bersangkutan. Secara umum (lihat Payne, 2002:129), relasi-relasi gramatikal adalah hubungan-hubungan antara argumen-argumen dengan predikat pada tataran struktur yang bebas (“lepas”) dari pengaruh-pengaruh semantis dan pragmatis. Bagi ahli linguistik deskriptif adalah penting untuk mengetahui bahwa relasi-relasi gramatikal mempunyai fungsi-fungsi semesta (universal) dalam komunikasi, sementara pada saat bersamaan berupaya membatsinya dalam pengertian sifat-perilaku formal yang khas pada bahasa tertentu. Sifat-perilaku gramatikal yang paling banyak secara langsung menentikan ralasi-relasi gramatikal tersebut adalah: (i) pemarkah kasus; (ii) pemarkah referensi pelibat (participant) pada verba; dan (iii) tataurutan konstituen. Istilah-istilah umum yang digunakan untuk merujuk ke relasi-relasi gramatikal adalah subjek (S), objek langsung (OL), objek tak langsung (OTL), ergatif (ERG), dan absolutif (OBS), serta oblik (OBL) yang merujuk ke nominal yang lemah relasi gramatikalnya terhadap predikat.

Sistem pengelompokan peran-peran sintaktis-semantis S, A, dan P, yang juga sering disebut sistem aliansi gramatikal, penting diketahui untuk menetapkan tipologi suatu bahasa pada tataran gramatikal (terutama pada tataran sintaksis). Sejumlah bahasa dapat memperlakukan S dan A dengan cara yang sama, dan perlakuan yang berbeda diberikan pada P (S = A, ≠ P). Contoh klausa bahasa Inggris berikut memperlihatkan kenyataan ini melalui kasus bentuk pronomina orang ketiga tunggal laki-laki, baik untuk S maupun A. Sementara itu, bentuk yang berbeda him digunakan untuk P (lihat Payne, 2002:134).

-

(a) He left

S

A

P

-

(b) He hit him

Bahasa-bahasa Quechuan (kelompok bahasa di Pegunungan Andes, Amerika Selatan) mempunyai sistem pengelompokkan yang sama untuk pemarkah kasus morfologis pada frasa nomina bebas. Berikut ini adalah contohnya (dari Webel (1989) dalam Payne, 2002:134).

-

(a) Juan – 0 aywan ‘Juan pergi’ Juan – NOM pergi

S

‘Juan memukul Pedro’

-

(b) Juan – 0 Pedro – ta maqau

Juan – NOM Pedro – AKU pukul A P

Pada contoh di atas, pemarkah kasus yang sama, 0 (nol) diberikan untuk S dan A, sementara pemarkah kasus yang berbeda, yaitu –ta diberikan untuk frasa nomina Pedro yang berperan sebagai P.

Sistem pengelompokan S, A, P (sistem aliansi gramatikal) seperti dikemukakan di atasdisebut sistem nominatif-akusatif (sering disebut sebagai bahasa akusatif). Dengan demikian, bahasa yang cenderung mempunyai sistem aliansi gramatikal seperti ini disebut sebagai bahasa bertipologi akusatif. Jika ada permarkah kasus morfologis pada peran S dan A, itu dinamakan kasus nominatif, sementara kasus yang hanya menandai peran P disebut kasus akusatif. Sistem aliansi gramatikal seperti ini umum ditemukan pada bahasa-bahasa Indo-Eropa karena kebanyakan bahasa-bahasa tersebut mempunyai pemarkah kasus (morfologis) dan perilaku gramatikal secara sintaktis juga bersesuaian dengan sistem tersebut.

Sistem pengelompokan relasi-relasi gramatikal yang berbeda ditunjukkan oleh bahasa Yup’ik Eskimo (Alaska). Contoh dan penjelasan berikut diambil dari Payne (2002:135).

-

(a) Doris-aq ayallmuq Doris-ABS berpergian S

‘Doris berpergian’

-

(b) Tom-am Doris-aq cingallrua ‘Tom menyapa Doris’ Tom-ERG Doris-ABS menyapa

A P

Pada contoh di atas, pemarkah kasus –aq terjadi pada argumen S klausa intransitif (a) dan pada argumen P klausa transitif (b). Jika ada kasus morfologis memarkahi A berbeda sendiri maka disebut kasus ergatif. Dengan cara yang serupa, setiap kasus morfologis yang memarkahi baik S maupun P distilahkan sebagai kasus absolutif (S = P, ≠ A). Sistem aliansi gramatikal seperti inilah yang dinamakan sistem ergatif-absolutif (bahasa bertipologi ergatif).

Sistem seperti ini tidak lazim bagi penutur bahasa-bahasa Indo-Eropa karena sangat jarang ditemukan dalam kelompok bahasa itu. Akan tetapi, sistem ergatif-absolutif sangat umum adanya dalam bahasa belahan dunia lain. Keregatifan merupakan sistem aliansi gramatikal dasar bahasa-bahasa asli di Australia, Asia Tengah, Basque, dan banyak bahasa di Amerika. Sistem tersebut juga ditemukan secara sebagian di Asia Selatan (Nepal, Tibet, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan). Banyak bahasa-bahasa asli di Australia juga dianggap merujuk ke sistem pemarkah kasus ergatif sebagian ini.

Sebagai tambahan terhadap pemarkah kasus morfologis pada pronomina atau frasa nomina (FN) bebas, bahasa-bahasa di dunia ini dapat pula merujuk ke sistem ergatif-absolutif dan nominatif-akusatif pada tataran morfosintaksis. Bahasa Quechua, di samping menunjukkan sistem nominatif-akusatif untuk pemarkah kasus pada FN bebas, bahasa ini juga memperlihatkan sistem aliansi tersebut untuk menyusun relasi-relasi gramatikal untuk pemarkah persona pada verba. Lihat contoh-contoh berikut ini (Payne, 2002:136).

-

(a) Aywa-u pergi- 3TG S

‘Dia pergi’

‘Saya pergi’

-

(b) Aywa-a

pergi- 1TG S

-

(c) Maqa- ma- u ‘Dia memukul saya’

memukul-1TG-3TG

P A

Terlihat bahwa sistem aliansi gramatikal yang ada berdasarkan contoh di atas adalah S = A, ≠ P (bahasa akusatif).

Adanya sistem aliansi relasi gramatikal yang menunjukkan sistem ergatif-absolutif untuk pemarkah persona pada verba juga dapat diterima pada bahasa Yup’ik seperti diperlihatkan oleh contoh berikut ini (Payne, 2002:136).

-

(a) Ayallrum- nga berpergian-1TG

S

-

(b) Ayallrum- q berpergian-3TG

S

-

(c) Cingallrum-a-nga menyapa-3TG-1TG

A P

‘Saya berpergian’

‘Dia berpergian’

‘Dia menyapa saya’

Berdasarkan contoh-contoh di atas, terlihat bahwa secara morfosintaksis bahasa ini mempunyai sistem aliansi gramatikal S = P, ≠ A (bahasa ergatif).

Sebuah bahasa yang mempunyai sistem aliansi gramatikal akusatif dikatakan sebagai bahasa bertipologi akusatif; S (satu-satunya argumen pada klausa intransitif) diperlakukan sama secara gramatikal dengan argumen A(gen) klausa transitif, dan perlakuan yang berbeda diberikan kepada P(pasien) klausa transitif. Bahasa dengan sistem aliansi ergatif dikatakan sebagai bahasa bertipologi ergatif; S diperlakukan sama dengan P, dan perlakuan yang berbeda diberikan kepada A. Sebuah bahasa dikatakan sebagai bahasa aktif apabila sistem aliansi gramatikalnya menunjukkan bahwa sekelompok S berprilaku sama dengan A (Sa) dan sekelompok S yang berprilaku sama dengan P (Sp) dalam satu bahasa. Perlakuan yang sama (atau berbeda) dalam hal ini dapat terjadi pada tataran morfologi dan/atau sintaksis. Perlu diingat bahwa tidak semua

bahasa bertipologi ergatif secara morfologis, misalnya, adalah juga ergatif secara sintaktis, dan begitu pula pada tipologi yang lainnya (lihat Artawa, 2004, 2005).

Payne (2002:140), berdasarkan kemungkinan logis sistem pengelompokan S, A, dan P bahasa-bahasa di dunia, menyebutkan ada lima kemungkinan yang ada, yaitu: (i) S = A, ≠ P; (ii) S =P, ≠ A; (iii) S ≠ A, ≠ P; (iv) A = P, ≠ S; dan (v) S = A, = P. Sistem pengelompokan seperti (i) dan (ii) dimiliki oleh banyak bahasa, sistem seperti (iii) dan (v) sangat jarang adanya, dan sistem seperti (iv) tidak ada ditemukan (lihat juga Dixon, 1994). Selain itu, pada banyak bahasa yang mempunyai lebih dari satu sistem aliansi gramatikal dikenal dengan sebutan sistem S-terpilah dan sistem S-alir. Sistem terpilah ini berkaitan dengan sifat-perilaku gramatikal dan sifat-perilaku semantis verba yang menjadi poros utama klausa, baik intransitif maupun transitif (lihat juga Dixon, 1994).

Jufrizal (2004) melaporkan bahwa BM adalah bahasa yang mempunyai sistem aliansi gramatikal yang memperlakukan S sama dengan A, dan berbeda dari P (S = A, ≠ P). Ini berarti bahwa secara sintaktis BM adalah bahasa bertipologi nominatif-akusatif (disebut secara singkat bahasa akusatif). Pengujian tipologis untuk sampai pada simpulan itu dilakukannya dengan mencermati konstruksi sintaktis (verbal) BM, yakni konstruksi dengan verba tak terbatas, konstruksi pemerlengkap jusif, konstruksi koordinatif, konstruksi subordinatif, dan pembentukkan kalimat tanya. Pengujian tipologis tersebut juga dilakukan melalui uji pivot dan kajian diatesis BM; uji pivot menunjukkan bahwa BM mempunyai pivot S/A, dan kajian diatesis memperlihatkan bahwa klausa dasar BM berdiatesis aktif dan konstruksi turunannya berdiatesis pasif. Bahasa dengan pivot S/A dan konstruksi klausa dasar berdiatesis aktif (pasangannya adalah diatesis pasif) adalah ciri-ciri utama bahasa akusatif secara lintas-bahasa.

Berikut ini adalah konstruksi sintaktis BM, yaitu konstruksi dengan verba tak terbatas ingin ‘ingin’ yang memperlihatkan bagaimana sifat-prilaku gramatikal BM memperlakukan S, A, dan P.

-

(1) Ambo ingin [ ] datang.

1TG ingin [ ] datang

‘Saya ingin datang’

-

(2) Inyo ingin [ ] pai.

3TG ingin [ ] pergi

‘Dia ingin pergi’

-

(3) Alim ingin [ ] mam-bali lauak.

Halim ingin [ ] AKT-beli ikan ‘Halim ingin membeli ikan’

-

(4) Sati ingin [ ] man-jua rumah.

Sati ingin [ ] AKT-jual rumah ‘Sati ingin menjual rumah’

Pada (1) dan (2), S klausa terikat berujuk-silang dengan S klausa induk. Sementara itu pada (3) dan (4), A klausa terikat berujuk-silang dengan S klausa induk. Data ini menunjukkan bahwa S dan A, secara sintaktis, diperlakukan sama. Apabila P dasar klausa terikat berujuk-silang dengan S klausa induk, maka klausa terikat mesti dipasifkan agar FN argumen rujuk-silang pada klausa terikat dapat dilesapkan (lihat (3a)). Cara lainnya adalah klausa terikat itu dijadikan konstruksi pentopikalan (3b). Kenyataan ini membuktikan bahwa P tidak diperlakukan sama dengan S dalam bahasa ini.

(3a) Lauak ingin [ ] di-bali (dek) Alim.

ikan ingin [ ] PAS-beli (oleh) Halim

‘Ikan ingin dibeli oleh Halim’

(3b) Lauak ingin [ ] Alim bali.

ikan ingin [ ] Halim beli

‘Ikan ingin Halim beli’

Berikut ini adalah klausa dasar BM yang berdiatesia aktif ((5a)) dan konstruksi turunannya yang berdiatesis pasif ((5b, c, d)).

(5a) Alim mam-buek gambar di papan tulih.

Halim AKT-buat gambar di papan tulis

‘Halim membuat gambar di papan tulis’

(5b) Gambar di-buek (dek) Alim di papan tulih.

gambar PAS-buat (oleh) Halim di papan tulis

‘Gambar dibuat (oleh) Halim di papan tulis’

(5c) Gambar ta-buek dek Alim di papan tulih.

gambar PAS-buat oleh Halim di papan tulis

‘Gambar terbuat oleh Halim di papan tulis’

(5d) Gambar ba-buek dek Alim di papan tulih.

gambar PAS-buat oleh Halim di papan tulis

‘Gambar dibuat oleh Halim di papan tulis’

Perlakuan BM sebagai bahasa akusatif, sejauh ini, telah menjadi dasar berpijak dalam penelitian, pendeskripsian, dan penulisan tatabahasa BM. Bagaimana halnya dengan konstruksi klausa BM seperti pada (3b) di atas? Inilah konstruksi yang memerlukan penelaahan tipologis lebih jauh, karena konstruksi seperti itu dianggap oleh sebagian penulis dan peneliti tatabahasa BM sebagai salah satu jenis pasif. Konstruksi klausa seperti itu (lihat juga (6) dan (7) di bawah ini) adalah konstruksi klausa dengan verba dasar (tanpa afiks). Konstruksi seperti itu disebut sebagai konstruksi zero dan menurut Jufrizal (2004) merupakan konstruksi pentopikalan.

-

(6) Gambar Alim buek di papan tulih.

gambar Halim buat di papan tulis

‘Gambar Halim buat di papan tulis’

-

(7) Kacang abuih Suman jua sanjo ari.

kacang rebus Usman jual senja hari

‘Kacang rebus Usman jual senja hari’

Konstruksi (6) dan (7) adalah konstruksi turunan yang disebut pentopikalan dengan konstruksi dasar dari masing-masing klausa tersebut adalah (6a) dan (7a)

(6a) Alim mam-buek gambar di papan tulih.

Halim AKT-buat gambar di papan tulis

‘Halim membuat gambar di papan tulis’

(7a) Suman man-jua kacang abuih sanjo ari.

Usman AKT-jual kacang rebus senja hari

‘Usman menjual kacang rebus senja hari’

Konstruksi zero tersebut cukup lazim adanya dalam BM dan keseringan pemakaiannya cukup berimbang jika dibandingkan dengan konstruksi aktif dan konstruksi pasif. Berdasarkan kelaziman pemakaiannya, apakah konstruksi zero itu dapat ditetapkan sebagai konstruksi dasar? Jufrizal (2004) menetapkan konstruksi zero sebagai konstruksi pentopikalan; alasannya tidak semata-mata gramatikal, melainkan telah menyentuh tataran pragmatik, dan konstruksi tersebut termasuk konstruksi turunan. Keseringan munculnya dalam pemakaian bahasa cukup berimbang dengan konstruksi aktif dan pasif. Jika demikian, salah satu syarat sebuah konstruksi bahasa disebut sebagai konstruksi dasar telah dipenuhinya. Apakah konstruksi zero itu mempunyai sifat-prilaku gramatikal sebagai konstruksi ergatif? Menurut Comrie (dalam Shibatani (ed.), 1988:9), konstruksi ergatif dan pasif mempunyai kemiripan dan perbedaan. Dia mengemukakan kriteria penting yang dapat digunakan untuk membedakan konstruksi ergatif dengan pasif. Kriteria itu adalah: (i) pasif dan ergatif itu serupa dalam hal bahwa keduanya menetapkan, sekurang-kurangnya, beberapa sifat-prilaku subjek sebagai pasien dari pada sebagai agen, walaupun tingkat penetapan tersebut lebih besar kepada pasif; (ii) pasif dan ergatif berbeda dalam hal secara khusus ergatif memerlukan penyatuan frasa agen yang lebih besar ke dalam sintaksis dari sebuah klausa; (iii) pasif dan ergatif berbeda dalam hal pemarkahan; pasif adalah konstruksi bermarkah, sementara ergatif khususnya adalah konstruksi tak bermarkah.

Untuk melihat secara gramatikal apakah konstruksi zero dapat disebut sebagai konstruksi klausa ergatif, konstruksi dasar klausa pada bahasa-bahasa ergatif, mari dicermati kembali konstuksi (6) sebagai percontoh bahan kajian.

(6) Gambar Alim buek di papan tulih.

gambar Halim buat di papan tulis ‘Gambar Halim buat di papan tulis’

Pada (6), penetapan FN Alim sebagai subjek gramatikal (subjek agen; sifat-prilaku gramatikal subjek pada bahasa-bahasa akusatif adalah berterima. Penelaahan seperti ini akan memunculkan simpulan bahwa konstruksi itu sebagai pentopikalan (lihat Jufrizal, 2004). Penetapan FN gambar sebagai subjek gramatikal (subjek pasien; sifat-prilaku subjek pada bahasa-bahasa ergatif) juga berterima. Berdasarkan peran semantis, FN Alim pada (6) adalah agen. Namun jika dibandingkan

dengan “keagenan” FN yang sama pada (5a) (konstruksi dasar aktif), “keagenan” Alim pada (6) telah berkurang. Di sisi lain, FN gambar pada (6), tingkat “kepasienannya” tidak sama dengan FN yang sama pada konstruksi pasif (5b, 5c, 5d). Pada konstruksi pasif tersebut, “kepasienannya” lebih tinggi. Dengan demikian, penetapan FN gambar sebagai subjek gramatikal pada klausa (6) dengan peran semantis pasien adalah berterima. Sifat-perilaku gramatikal/semantis seperti itu merupakan ciri gramatikal subjek pada bahasa ergatif. Ini berarti bahwa konstruksi zero dalam BM mempunyai ciri sebagai klausa ergatif.

Kriteria kedua konstruksi ergatif seperti dikemukakan Comrie juga dimiliki oleh konstruksi zero itu. Ergatif adalah konstruksi yang memerlukan penyatuan frasa agen yang lebih besar ke dalam sintaksis sebuah klausa. Pada (6), frasa agen Alim menyatu ke dalam sintaksis klausa; FN agen terikat secara gramatikal dengan predikat verbal buek yang membentuk sintaksis klausa. Ciri ketiga bahwa ergatif adalah konstruksi tak bermarkah dpenuhi pula oleh konstruksi seperti (6) dalam BM. Pada konstruksi ini, verba muncul dalam bentuk asal (tanpa afiks). Dengan demikian, konstruksi seperti itu (konstruksi zero) merupakan klausa ergatif dalam BM.

Kelaziman dan keseringan pemakaiannya yang cukup tinggi menyebabkan konstruksi zero dapat ditetapkan sebagai konstruksi klausa dasar. Konstruksi tersebut mempunyai sifat-prilaku dan ciri-ciri gramatikal sebagai konstruksi bertipologi ergatif. Kenyataan ini merupakan tantangan terhadap dikotomi tipologis “akusatif – ergatif” sebagai pilahan jelas tipologi bahasa di dunia. Di satu sisi, bahwa BM mempunyai konstruksi klausa bertipologi akusatif cukup kuat dan beralasan. Di sisi lain, bahasa daerah ini juga mempunyai konstruksi klausa yang berciri sebagai konstruksi ergatif. Alasan-alasan dan bukti gramatikal yang mendukung bahwa BM mempunyai konstruksi akusatif dan ergatif mengharuskan adanya tipologi bahasa “campur” atau “netral”. Bahasa Minangkabau adalah bahasa yang tidak cukup kuat untuk disebut sebagai bahasa akusatif atau sebagai bahasa ergatif, terutama pada tataran sintaksis. Bahasa Minangkabau adalah bahasa bertipologi netral pada tataran sintaksis.

4. Simpulan dan Saran

Jika dicermati lebih jauh, ragam baku atau ragam tulis BM nampaknya lebih cenderung bertipologi akusatif secara sintaksis. Kecenderungan BM ragam biasa, kurang resmi, atau ragam Vol. 15, No. 28, Maret 2008 15 SK Akreditasi Nomor: 007/BAN PT/Ak-V/S2/VIII/2006

lisan dalam BM adalah bertipologi ergatif. Sejauh mana kencenderungan itu adanya? Pertanyaan ini memerlukan kajian lebih jauh, baik berdasarkan kajian tipologi gramatikal maupun tipologi fungsional, karena hal ini telah mengarah ke ragam pemakaian bahasa. Meskipun demikian bahwa BM mempunyai konstruksi yang memperlihatkan ciri sebagai konstruksi ergatif telah terbukti adanya. Ini menunjukkan bahwa tipologi gramatikal bahasa daerah ini dapat dikatakan sebagai bahasa bertipologi campur atau netral (bahasa yang memiliki konstruksi akusatif dan ergatif secara sintaktis). Oleh karena itu, makalah ini perlu dicermati dan ditindaklanjuti. Kepada para pemerhati, peneliti, dan ahli bahasa, khususnya yang tertarik pada tipologi linguistik, disarankan untuk mencermati dan menindaklanjuti apa yang disajikan dalama tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artawa, I Ketut. 2004. Balinese Language: A Typological Description. Denpasar: CV. Bali Media Adhikarsa.

Artawa, I Ketut. 2005. “Tipologi Bahasa dan Komunikasi Lintas Budaya” (Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Linguistik di Fakultas Sastra Universitas Udayana). Denpasar: Universitas Udayana.

Comrie, Bernard. 1983,1989. Language Universals and Linguisitc Typology. Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited.

Comrie, Bernard. 1988. ‘Linguistic Typology’ dalam F.J. Newmeyer (ed.). Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. 1. Hal.: 447 – 467. Cambridge: Cambridge University Press.

Croft, William. 1993. Typology and Universals. Cambrige: Cambridge University Press.

Dixon, R.W.M. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press.

Givon, Talmy. 1984. Syntax: A Functional Typological Introduction. Volume 1. Amsterdam: Benjamins Publishing Company.

Givon, Talmy. 1990. Syntax: A Functional Typological Introduction. Volume 2. Amsterdam: BenjaminsPublishing Company.

Jufrizal. 2004. “Struktur Argumen dan Aliansi Gramatikal Bahasa Minangkabau” (Disertasi Doktor belum terbit).Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Jufrizal. 2005. “Konstruksi Zero Klausa Bahasa Minangkabau: Pasif, Pentopikalan, atau Ergatif?” (makalah disajikan pada PLU-4 di Universitas Sumatera Utara; 13 – 14 September 2005). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Mallinson, Graham dan Barry J. Blake. 1981. Language Typology: Cross-Linguistic Studies in Syntax. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.

Payne, T.E. 2002. Describing Morphosyntax: A Guide for Field Linguists. Cambridge: Cambridge University Press.

Shibatani, Masayoshi. (ed.). 1988. Passive and Voice. Amsterdam: John Benjamin Publishing Company.

Song, Jae Jung. 2001. Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Harlow, Essex: Pearson Education.

Van Valin, Jr., R.D. dan R.J. Lapolla. 2002. Syntax: Structures, Meaning, and Function. Cambridge: Cambridge University Press.

Whaley, Lindsay J. 1997. Introduction to Typology: The Unity and Diversity of Language. Californaia: SAGE Publications, Inc.

Vol. 15, No. 28, Maret 2008

SK Akreditasi Nomor: 007/BAN PT/Ak-V/S2/VIII/2006

18

Discussion and feedback