Menapaki Jejak Lansekap Budaya Sekitar DAS Oos Jinah

on

E-JURNAL ARSITEKTUR LANSEKAP

ISSN: 2442-5508

VOL. 2, NO. 2, OKTOBER 2016

Menapaki Jejak Lansekap Budaya Sekitar DAS Oos Jinah

NANIEK KOHDRATA1*, NI WAYAN FEBRIANA UTAMI1, COKORDA GEDE ALIT SEMARAJAYA1

1Program Studi Arsitektur Pertamanan, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jl. PB Sudirman Denpasar ,80232, Indonesia

*E-mail: naniek_kohdrata@unud.ac.id

ABSTRACT

Tracing the Cultural Landscape around Oos Jinah Watershed

The research aims to identify the potential of Bali cultural landscape that have conservation values. It is located in Oos Jinah River Basin region for the first year of the study. Descriptive qualitative method is used to capture the cultural landscape spectrum that is relatively complex. Analysis of the landscape potentials use Kozlowski (2011) landscape category appraiser which includes Shape, Structure, Function, Value, Evolution, and Origins. Cultural landscape potentials recorded include the Kusamba traditional saltmaking process. It has unique salt crystals harvesting technique, compare to method use in Madura island. Kamasan paintings style stores a process of cultural transformation in its production process. Semarapura town has buildings that leave traces of architecture that can show the development of the city. Temple compound of Pura Taman Sari, Pura Penataran Agung, and Pura Dalem Segening refers to the history of Klungkung kingdom. Garden of Puta Taman Narmada Bali Raja in Tamanbali - Bangli, relates to the history and descendants of Tirta Harum Tamanbali, and the Klungkung kingdom as well. The potential of the cultural landscapes and the intangible heritage objects in Klungkung and Bangli show the diversity and uniqueness that benefit men’s life.

Keywords: cultural landscape, tangible heritage, intangible heritage, landscape

-

1. Pendahuluan

Era globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka gerbang besar arus informasi dan lalu lintas manusia. Terjadi interaksi budaya antar belahan dunia dengan sangat cepat dan masif. Terutama pada daerah-daerah tujuan pariwisata seperti Bali, persinggungan dengan budaya lain – bersifat positif ataupun negatif – pasti terjadi. Pemetaan Lansekap Budaya Bali sebagai identitas diri masyarakat Bali tentu perlu dipertahankan agar tidak tergerus oleh budaya lain terutama yang tidak selaras dengan jati dirinya. Pemetaan potensi lansekap budaya penting untuk mengidentifikasi lansekap budaya yang bernilai untuk dikonservasi.

Penelitian tahun pertama ini mengambil lokasi wilayah yang termasuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Oos Jinah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk, pertama, bagian dari cetak biru (blue print) atau semacam

road map penelitian bagi lansekap budaya Bali pada khususnya. Kedua, sebagai kontribusi data dan informasi lansekap budaya di nusantara sehingga makin memperkaya rekam jejak lansekap budaya Indonesia.

Lansekap dalam pengertian bentang alam yang mewadahi segala produk budaya benda maupun tak benda merupakan salah satu media perekam budaya manusia. Pengertian lansekap itu sendiri menurut Jackson (1980) adalah sebentuk lahan yang di atasnya terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan dalam jangka panjang dan akan terus mengalami perubahan dengan berjalannya waktu perubahan. Sementara Whythe (2002) mengatakan bahwa lansekap merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan lingkungan fisik. Dalam pandangan Whythe, lansekap tidak hanya apa yang terlihat kasat mata karena lansekap merupakan produk budaya dan sosial (manusia). Kompleksitas yang terjadi dari jalinan hubungan antar variabel-variabel sosial dan budaya tersebut merupakan bagian dari unsur tak benda suatu lansekap.

Kata kunci kedua adalah Budaya, yang secara definitif menurut Koentjaraningrat (2005) adalah cipta, karsa dan rasa, sementara kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa, Budaya bukanlah suatu hal yang statis; bukan pula suatu kekuatan maha-besar yang terjadi diluar kuasa ataupun kesadaran manusia dan alam. Sebagaimana yang dikemukan Groth (1997) bahwa Budaya merupakan suatu hal yang secara konsisten berubah dan diubah sepanjang kehidupan manusia. Dalam konteks kajian lansekap, budaya adalah tindakan sehari-hari manusia dan struktur sosial masyarakat. Budaya merekam jejak hidup manusia dalam bentuk materi dan immateri. Budaya merupakan produk manusia yang bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Kedua bentuk tersebut sama-sama memiliki peran yang memberikan makna manusia sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat. Produk budaya tersebut secara keseluruhan diwadahi dalam satu media besar yang disebut Lansekap.

-

2. Metode

Metode deskriptif kualitatif dipergunakan dalam penelitian pemetaan potensi lansekap budaya Bali agar dapat menangkap rentang spektrum lansekap budaya yang.relatif kompleks. Analisa potensi suatu lansekap budaya akan ditentukan dengan menggunakan parameter penilai kategori lansekap menurut Kozlowski (2011), dengan pengkategorian sebagai berikut:

-

a. Bentuk, mencakup tampilan umum dari lingkungan, rupa atau tampilan suatu obyek.

-

b. Struktur, cara dari bagian-bagian suatu sistem atau obyek ditata atau diatur, atau suatu sistem yang telah diatur sedemikian rupa.

-

c. Fungsi, tujuan alami dari sesuatu, tujuan dan kegunaan

-

d. Nilai, sesuatu yang dipercaya masyarakat mengenai benar dan salah, serta hal yang paling penting dalam hidup yang mengatur perilaku mereka atau sejumlah dana yang mungkin didapat dari sesuatu; bersifat penting dan layak.

-

e. Evolusi, suatu proses perubahan dan perkembangan yang terjadi secara bertahap.

-

f. Asal-usul, fitur-fitur milik suatu kelompok sosial tertentu, seperti tradisi, bahasa,atau bangunan, yang masih eksis dari masa lalu dan memiliki nilai penting historis.

Parameter lansekap menurut Kozlowski akan dipergunakan untuk memberi nilai suatu obyek lansekap. Semakin banyak suatu obyek lansekap masuk dalam kategori yang ada, maka lansekap tersebut memiliki prioritas untuk dipetakan dalam peta lansekap budaya Bali.

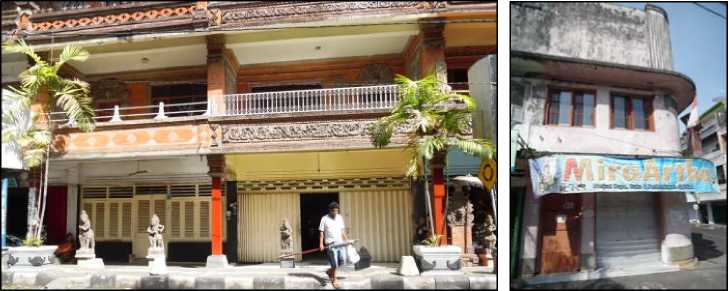

Kota Semarapura saat ini memiliki beberapa bangunan yang masih menyisakan jejak-jejak arsitektur yang dapat memperlihatkan perkembangan kota Semarapura. Beberapa bangunan kuno dengan dekorasi arsitektur Bali maupun arsitektur Art Deco (Gambar 1) layak untuk dikonservasi. Lapisan-lapisan perubahan kota Semarapura terekam baik secara fisik di bagian kota ini. Menurut Hindarto (2010), arsitektur Art Deco sangat mengedepankan ornament desain sehingga façade bangunan menjadi bagian yang penting. Di Indonesia, arsitektur Art Deco merupakan bagian dari arsitektur era colonial yang popular antara tahun 1920an – 1940an. Arsitek-arsitek Art Deco yang populer di Hindia Belanda saat itu diantaranya C.P. Wolff Schoemaker, A.F. Falbers, Thomas Karsten (Pranowo, 2014). Umumnya arsitektur Art Deco banyak dijumpai pada bangunan-bangunan umum/bangunan untuk publik seperti yang banyak dijumpai di Bandung, Surabaya, Jakarta. Adanya arsitektur gaya Art Deco di pulau Bali, khususnya di kota Klungkung tentunya menarik, baik ditinjau dari segi kesejarahan asal-usul maupun bentuk dan struktur arsitekturnya.

Gambar 1. Ruko Style Arsitektur Bali dan Style Art Deco

Arsitektur Art Deco di Klungkung ada berdampingan dengan bangunan dengan ornamen khas arsitektur Bali. Merujuk pada tulisan Dwijendra (2009) disebutkan bahwa tipologi arsitektur bangunan tradisional Bali digolongkan menurut tingkatan utama, madya, dan nista. Tipe terkecil disebut dengan bangunan sakapat atau bertiang empat, kemudian lebih besar adalah bertiang enam, delapan, sembilan, dan dua belas. Tipe bangunanyang dimaksud seluruhnya adalah bangunan satu lantai. Tidak ada disebutkan bangunan satu tingkat, dua tingkat, dan seterusnya; dengan lain kata bangunan tradisional Bali untuk tipe hunian tidak mengenal bangunan bertingkat. Akan tetapi di Semarapura dapat dilihat adanya bangunan bertingkat yang mengindikasikan pengaruh arsitektur modern, namun dengan unsur dekoratif arsitektur tradisional Bali. Ragam hias arsitektur bangunan tersebut

merupakan rekam budaya yang penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya evolusi arsitektural bangunan di Bali. Keunikan tersebut merupakan bentuk penerimaan budaya masyarakat setempat terhadap perubahan dan perkembangan jaman di era tersebut.

Pura Taman Narmada Bali Raja terletak di Desa Tamanbali – Bangli. Pura ini dikelilingi oleh areal persawahan dan memiliki kolam alami yang cukup luas. Kondisi udara di daerah tersebut sejuk dan segar karena alam sekeliling yang asri (Gambar 2). Terdapat jalan setapak dengan perkerasan yang mengelilingi area pura dan kolam (danau kecil). Dijumpai pula bekas-bekas struktur yang tampaknya didesain sebagai tempat duduk untuk menikmati pemandangan danau. Namun terlepas dari struktur tambahan yang tampaknya diperuntukkan untuk tujuan rekreasi menikmati kolam dan pemandangan yang indah dan menyejukkan di sekeliling pura, Pura Taman Narmada Bali Raja memiliki nilai historis terutama untuk keturunan Maha Gotra Tirta Harum. Konon menurut cerita dari Babad Kesatria Taman Bali, kolam air yang mengelilingi Pura Narmada Taman Bali Raja dibangun oleh Danghyang Subali pada saat sedang melakukan yoga semadi. Ia menamai taman pemandian tersebut Taman Bali hingga akhirnya daerah tersebut dikenal dengan Taman Bali (Pinatih, 2011). Sementara dalam artikel yang ditulis Yanti dan Atmadja (2013) menyebutkan bahwa Taman Narmada Bali Raja dibuat oleh Sang Anom alias Tirta Harum sebagai tempat pemujaan untuk menghormati leluhur.

Pura Taman Narmada Bali Raja sangat sesuai dikategorikan sebagai lansekap budaya karena menyimpan potensi bentuk, struktur, fungsi, evolusi, dan demikian juga asal – usul, Secara bentuk pura tersebut menghadirkan kombinasi antara pura sebagai tempat pemujaan dan juga taman dengan elemen dominan air yang dihadirkan dalam bentuk kolam. Kombinasi ini membuat pura menjadi salah satu dari sedikit pura yang memiliki elemen air dari segi desain bentuknya. Hal menarik lain adalah potensi untuk melihat evolusi fungsi pura dari jaman dahulu hingga masa kini dengan adanya penambahan struktur disekeliling pura yang memiliki arsitektur kontras dengan pura. Demikian pula terdapat tambahan fungsi rekreasi dari semula hanya fungsi religi-tradisi.

Gambar 2. Pura Taman Narmada Bali Raja – Bangli

Kerajaan Klungkung memiliki peran signifikan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Bali, khususnya yang mengakar dari kerajaan Hindhu Majapahit. Sejarah panjang kerajaan Klungkung yang pada akhirnya berlokasi di wilayah Klungkung seperti saat ini memiliki kaitan waktu dan peristiwa di pura-pura yang terdapat di kompleks Pura yang ada di wilayah Banjar Sengguan – Kabupaten Klungkung, sekitar 500 meter arah timur laut keraton Klungkung. Penggunaan kata kompleks digunakan penulis karena di lokasi tersebut terdapat tiga pura penting yang terkait dengan sejarah kerajaan Klungkung. Pura Taman Sari merupakan pura yang lebih dikenal oleh penduduk sekitar dan juga masyarakat Bali secara umum, sehingga rujukan lokasi pura-pura tersebut berada lebih sering dengan penyebutan Pura Taman Sari. Pemerintah telah menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan cagar budaya dan taman nasional. Pura Taman Sari diapit dua pura lain, yaitu Pura Penataran Agung – di selatan, dan Pura Dalem Segening – di utaranya.

Menurut Raharja (2011), Pura Taman Sari diperkirakan dibangun pada tahun 1710, bersamaan dengan pindahnya pusat pemerintahan kerajaan dari Gelgel (Suwecapura atau Lingharsapura) ke Klungkung (Smarapura). Pura ini memiliki fungsi untuk menyimpan pusaka-pusaka milik kerajaan dan juga diperkirakan sebagai tempat pemasupatian senjata serta pusaka milik kerajaan. Pada area Pura terdapat meru tumpang sebelas dan meru tumpang sembilan. Pura Taman Sari pernah mengalami proses pemugaran untuk memperbaiki kondisi fisik pura dari tahun 1979 – 1984. Pemugaran dilakukan oleh pemerintah melalui Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Bali (Dirjen Kebudayaan RI, 2014). Namun sungguh disesali, pada 30 Juli 2009 terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan sebagain besar bangunan di Pura Taman Sari dan juga Pura Penataran Agung (Bali Post, 31 Juli 2009).

Pura Dalem Segening yang terletak di sebelah utara dari Taman Sari merupakan pura yang didirikan untuk menghormati Ida Dalem Segening (raja Klungkung ke-6). Dalem Segening digambarkan sebagai seorang raja yang bijaksana, cerdas, pemberani, dan berwibawa. Dalam masa pemerintahannya, kehidupan rakyat aman sejahtera hingga masa tersebut seni sastra dapat berkembang. Pujangga-pujangga yang berkarya pasa masa tersebut antara lain Pangeran Telaga dan Kyai Pande Basa.

Pura Penataran Agung Klungkung berdasarkan informasi yang dihimpun merupakan merupakan pura pangayengan Ida Batara Besakih. Dibangun sekitar abad ke-18 oleh kerajaan Klungkung sebagai tempat persembahyangan bagi rakyatnya; dikarenakan pada waktu itu kerajaan Klungkung sedang berseteru dengan kerajaan Karangasem sehingga dikhawatirkan yang biasa dilakukan di Pura Besakih yang berlokasi di Karangasem tidak memungkinkan (Sudibya, 2010). Pura Penataran Agung Klungkung ditetapkan juga sebagai Pura Puseh Bale Agung desa pekraman Semarapura.

Kompleks yang menjadi lokasi ke-3 pura ini memenuhi unsur-unsur lansekap budaya sesuai parameter Kozlowski untuk cakupan bentuk, struktur, fungsi, dan asal-usul. Pura Dalem Segening, Pura Taman Sari, dan Pura Penataran Agung masing-masing menjelaskan adanya keterkaitan dengan arsitektur bentuk dari masa kerajaan Majapahit di Jawa. Hal ini sejalan dengan dengan sejarah yang menjelaskan asal-usul dari kerajaan

Klungkung dan kerajaan-kerajaan Hindhu Majapahit lainnya di pulau Bali. Apabila ditelusuri, maka pura-pura tersebut tidak hanya menyimpan kisah sejarah, akan tetapi juga keterkaitan asal-usul kelompok masyarakat tertentu. Sudibya (2010) menyebutkan bahwa Pura Penataran Agung diempon (diwarisi dan dipelihara) oleh 14 banjar adat yang termasuk dalam Desa Pekraman Klungkung, yaitu Banjar Tangkas, Banjar Kartini, Banjar Bucu, Banjar Pekandelan Kaler, Banjar Pekandelan Kelod, Banjar Bajing, Banjar Ayung, Banjar Galiran, Banjar Mergan, Banjar Gunung Hyang, Banjar Pande Kota, Banjar Lebah, Banjar Sengguan, dan Banjar Bendul. Dengan kata lain, ke-14 banjar tersebut memiliki keterkaitan historis dengan keberadan Pura Penataran Agung. Terutama untuk Pura Taman Sari, pembagian ruang areal pura menjadi elemen penilaian paling kuat dalam pengkategoriannya pada lansekap budaya karena unsur struktur yang dimiliki. Pada mulanya struktur ruang horisontal areal pura hanya terdiri dari dua bagian, yaitu jaba (halaman luar) dan jeroan (halaman dalam). Namun saat ini, terutama setelah pemugaran, tata ruang telah mengikuti tiga pembagian ruang yang dikenal dengan istilah nista, madya, utama. Masing-masing peralihan ruang tersebut dicirikan dengan pintu gerbang dengan bentuk yang khas. Peralihan antara ruang nista dan madya ditandai dengan Candi Bentar, yaitu gerbang dengan bentuk terbelah dua. Sementara peralihan dari ruang madya ke utama ditandai dengan Kori Agung, yaitu gerbang dengan model candi kurung – bidang gerbang utuh dengan lubang pintu untuk keluar masuk.

Petani garam tradisional dapat dijumpai di sepanjang pantai Kusamba – Klungkung. Proses produksi garam di daerah ini sangat berbeda dengan proses produksi garam yang biasa dijumpai di pulau Madura – Jawa Timur. Produksi garam di pulau Madura dihasilkan melalui penguapan air laut yang dialirkan ke tambak-tambak garam. Penguapan air yang terjadi dibantu oleh tenaga sinar matahari tersebut menghasilkan kristal-kristal kasar garam dan warna garam yang relatif keruh. Sementara garam di Kusamba dihasilkan melalui proses akumulasi mineral garam melalui media pasir pantai. Proses produksi garam tradisional ini relatif sederhana namun menguras tenaga (Gambar 4).

Gambar 4. Proses Pembuatan Garam Kusamba Klungkung

Produksi garam dimulai dengan menyiramkan air laut ke atas sebidang pasir pantai yang telah dialokasikan oleh petani garam tersebut sebagai pasir-garam yang nantinya akan dipanen. Prose penyiraman ini dilakukan berulang-ulang hingga sekitar 50 kali penyiraman. Setelah itu pasir dikeruk untuk dipanen. Pasir kemudian dituang kedalam wadah yang terbuat dari batang bawah pohon kelapa yang telah dilubangi (Gambar 4). Air garam pekat tersebut mengalir melalui saluran yang telah disiapkan ke dalam sebuah wadah lain, yang juga terbuat dari batang pohon kelapa. Air garam tersebut dipindah ke wadah-wadah dari batang bambu yang lebih kecil untuk proses penguapan.

Potensi lansekap warisan tak benda ini memenuhi unsur struktur, fungsi, nilai dan asal-usul. Secara struktur, prose pembuatan garam tradisional ini mengikuti suatu sistem yang telah diatur sedemikian rupa yang mencerminkan harmoni antara alam dan manusia. Seluruh alat yang digunakan hampir seluruhnya masih sederhana, dengan teknologi yang sederhana, dan masih mengandalkan kekuatan alam dan tenaga manusia untuk memanen sesuatu (garam) dari alam. Sistem sederhana yang terstruktur tersebut mengandung nilai kearifan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, sehingga sewajarnyalah irama hidupnya disesuaikan dengan irama alam. Sebab menilik dari usaha dan tenaga yang dicurahkan untuk memanen garam dari air laut dengan hasil produk dan rupiah yang diperoleh, tampaknya aneh, tidak masuk akal karena jumlah garam peroleh tidaklah banyak, demikia pula uang yang didapat dari penjualan otomatis tidak banyak pula. Akan tetapi, mengingat asal-usul tradisi petani garam Kusamba, tampaknya hal tersebut dapat diterima sebagai bagian dari bentuk eksistensi mata pencaharian masyarakat pesisir.

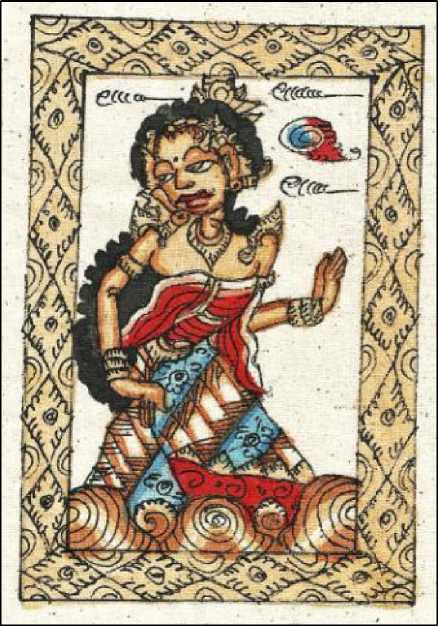

Lukisan Kamasan (Gambar 5) adalah salah satu gaya lukisan unik yang dapat dijumpai di Bali. Menurut Tjokorda Raka Putra (2015, hal.111), awal mula berkembangnya lukisan Kamasan dimulai pada masa pemerintahan Ida Dalem Waturenggong yang mengundang dua orang dari India. Salah satu orang tersebut bernama Ranath Dewa mengajarkan cara melukis kepada masyarakat di desa Kamasan. Selanjutnya masyarakat yang telah menguasai teknik melukis tersebut mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan hingga menghasilkan lukisan khas gaya Kamasan. Sementara menurut Mudana (2015) sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Kanta, bahwa asal muasal seni lukis wayang Kamasan muncul dari gaya seni lukis lontar, yaitu kebiasaan melukis wong-wongan. Dilukis dengan tujuan sebagai persembahan yang mengandung unsur-unsur artistik dan ajaran tentang keseimbangan hidupmanusia – Tri Hita Karana – yaitu keseimbangan kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Lebih jauh Mudana menuturkan bahwa asal mula penggunaan istilah Kamasan untuk merujuk pada desa asal seorang sangging yang bernama I Gede Mersadi. Oleh raja Klungkung Dewa Agung Jambe, sang sangging diperintahkan untuk membuat lukisan wayang dengan tokoh Mahapatih Modara. Hasilnya sangat memuaskan raja sehingga kemudian ia memerintahkan I Gede Mersadi atau yang kemudian dikenal dengan nama sangging Modara untuk ke kerajaan-kerajaan lain seperti Gianyar, Karangasem, Mengwi, Badung, Bangli agar membantu menghias pura, merajan, atau

istana raja. Karena sang sangging berasal dari Desa Kamasan, maka sejak saat itu gaya lukis wayang tersebut dikenal dengan gaya lukisan Kamasan.

Keunikannya tidak hanya terletak pada gaya lukisan, namun juga pada fleksibilitasnya untuk diaplikasikan pada sejumlah besar benda fungsional. Lukisan gaya Kamasan mula-mula dibuatkan kerangka obyek lukisnya. Proses selanjutnya adalah mewarnai; dan disinilah letak keunikan lainnya, yaitu proses pewarnaan dilakukan satu warna demi satu warna. Artinya jika sedang memberi warna kuning, maka seluruh obyek yang memerlukan warna kuning harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke warna lainnya. Biasanya warna-warna tersebut telah ditentukan oleh sang pelukis.

Gambar 5. Contoh Lukisan Kamasan

Keunikan utama yang menjadi pertimbangan lukisan Kamasan dapat dikategorikan warisan tak benda adalah karena proses hingga lahirnya suatu karya tidak hanya dihasilkan oleh satu tangan. Proses menggambar biasanya dikerjakan oleh pelukis, sementara proses pewarnaan dapat dikerjakan oleh “asisten” pelukis. Disinilah keunikan, kearifan, transfer ilmu, transfer ketrampilan, dan proses pembelajaran terjadi sekaligus. Komunikasi dipastikan terjadi antara generasi tua ke generasi yang lebih muda. Penulis mengamati proses pewarnaan yang dilakukan oleh “asisten” pelukis adalah anak-anak muda; dan hal ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu senggang mereka diluar sekolah.

Kuliner tradisional Klungkung masih dapat ditemukan dengan mudah di pasar senggol Klungkung. Kuliner serombotan adalah khas Klungkung yang populer serta jajanan Bali masih digemari oleh penduduk lokal. Panganan tradisional itu mungkin dapat ditemui pula di beberapa wilayah di Bali, walaupun mungkin dari segi cita rasa memiliki kekhasan tertentu (Gambar 6).

Kuliner daerah atau kuliner tradisional merupakan warisan tak benda yang penting. Walaupun saat ini nilai penting yang lebih banyak ditonjolkan karena menghasilkan keuntungan untuk pariwisata seperti wisata kuliner unik, akan tetapi nilai lain yang tak kalah penting adalah pada aspek ketahanan pangan dan ketahanan sosial-ekonomi. Kuliner jajanan dan masakan tradisional biasanya diolah dengan bahan-bahan dari sumber

daya alam setempat. Sehingga spesifik menunjukkan sumber daya pangan yang tersedia di tempat tersebut dan tentunya tanaman atau ternak yang adaptif dengan lingkungan bersangkutan.

Gambar 6. Penjual Jajan Tradisional Pasar Senggol Klungkung

Potensi kuliner di pasar senggol Klungkung merupakan salah satu bagian lansekap budaya yang berpotensi wisata. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Pitana dan Diarta (2009) bahwa sumber daya pariwisata adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna untuk mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tak langsung. Kuliner unik suatu daerah tentunya dapat dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Pitana dan Gayatri (2005) bahwa dalam konteks pariwisata maka pembangunan sesungguhnya adalah untuk manusia, sebagai suatu proses belajar, dan dalam hal ini manusia merupakan pusat dan penggerak serta sekaligus target penerima manfaat dari lakukannya pembangunan. Maka kiranya tepat menjadikan potensi kuliner Klungkung sebagai salah satu potensi lansekap budaya tak benda yang perlu dilestarikan. Mengingat didalamnya terkandung unsur pembangunan manusia, ekonomi, dan sekaligus pelestarian biodiversiti sumber pangan.

-

4. Simpulan

Potensi lansekap budaya warisan benda dan tak benda di wilayah Klungkung dan Bangli beragam dan memiliki keunikannya masing-masing. Potensi lansekap budaya yang terdata menunjukkan kecenderungan kategori potensi lansekap dari parameter bentuk, struktur, fungsi, dan asal-usul. Warisan tak benda yang terinventarisasi lebih mengarah pada kategori nilai dan asal-usul. Keunikan dan keragaman lansekap budaya tersebut dapat bermakna untuk kemaslahatan umat manusia, masing-masing menjanjikan potensi positif secara kesejarahan (asal-usul), ekonomi, keilmuan (arsitektural), seni dan kreasi. Potensi warisan lansekap budaya benda yang terdata mencakup Pura Narmada Taman Bali Raja, kompleks Pura Dalem Segening, Pura Taman Sari, dan Pura Penataran Agung, serta kota Semarapura yang memiliki rekam dan lapisan-lapisan jejak gaya arsitektural modern dan tradisional. Sementara potensi lansekap budaya tak benda berkisar pada ketrampilan dan pengetahuan dalam bidang seni, yaitu seni lukis wayang gaya Kamasan, seni produksi

garam laut, dan kuliner tradisional dengan bahan-bahan non daging yang menjadi cirri dari kuliner khas Klungkung.

-

5. Daftar Pustaka

Bali Post. Koran Jumat Kliwon 30 Juli 2009. Dua Pura di Klungkung Terbakar, Diduga dari Pembakaran Sampah.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Pura Taman Sari. Available online at:Http://kebudayaanindonesia.net/ (accessed 27 November 2015).

Dwijendra, N.K.A. 2009. Arsitektur Rumah Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala-Kosali. Udayana University Press, Bali.

Groth,P.E. 1997. Frameworks for Cultural Landscape Study. Article in Understanding Ordinary Landscape. P.E. Groth and T.W. Bressi (eds.). Yale University, London.

Hindarto, P. 2010. Gaya Art Deco untuk Bangunan. Available online at:Http://astudioarchitect.com/2010/10/gaya-art-deco-bangunan.html (accessed 27 November 2015).

Jackson, J.B. 1980. The Necessity for Ruins. The University of Massachusetts Press, Amherst.

Koentjaraningrat. 2005. Pengantar Antropologi II (cetakan ketiga). PT Rineka Cipta, Jakarta.

Kozlowksi, L. 2011. The Persistence and Interaction of Multi-ethnic Settlement Remnants in The Cultural Landscape. Bulletin of Geography, Socio Economic Series No.16.

Mudana, I W. 2015. Transformasi Seni Lukis Wayang Kamasan pada Era Postmodern di Klungkung Bali Ph.D. Disertation (unpublished) Program Studi Kajian Budaya, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

Pinatih, I D.N.G. 2011. Babad Ksatria Taman Bali. Available online at:Http://www.dalemsilaadri.com/menelusuri-kawitan-maha-gotra-tirta-harum (accessed 27 November 2015).

Pitana, I G. dan I K.S. Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Pranowo, L. 2014. Tipologi Fasad Art Deco pada Bangunan-bangunan di Yogyakarta. Tesis. Program Studi Teknik Arsitektur, Jurusan Ilmu-ilmu Teknik, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Putra, T.R. 2015. Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. I.B.R. Putra (ed.). Pustaka Bali Post, Denpasar.

Raharja, I G.M. 2011. Taman Kerajaan Bali Madya. Available online at:http://repo.isi-dps.ac.id/787/1/Taman_Kerajaan_Bali_Madya.pdf. (accessed 27 November 2015).

Sudibya, M.W. 2010. Pura Penataran Agung Klungkung. Available online at:Http://penataranagung-klungkung.blogspot.co.id (accessed 27 November 2015).

Whythe, I.D. 2002. Landscape History Since 1500. Reaktion Books, Ltd., London.

Yanti, N.W.E.K. dan N.B. Atmadja. 2013. Pura Taman Narmada Bali Raja di Desa Pakraman Taman Bali, Bangli, Bali. Widya Winyata, Vol.1-No.1, p.1-10.

154 | JAL

Discussion and feedback