Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim

on

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah

Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim

Ahyuni Yunus1, Ahmad Ali Muddin2

-

1Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Email: ahyuniyunus@gmail.com

-

2Praktisi Hukum Kabupaten Merauke, Papua

Email: ahmad.alimuddin99@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 12 Oktober 2019

Diterima : 29 Desember 2019

Terbit : 29 Desember 2019

Keywords :

Disputes; Ulayat Land;

Malind-Anim.

Kata kunci:

Sengketa; Tanah Ulayat;

Malind-Anim.

Corresponding Author:

Ahyuni Yunus

E-mail:

DOI :

10.24843/KP.2019.v41.i03.p0

3

Abstract

Recognition of customary communal land (tanah ulayat), is a problem that requires proper handling patterns, including customary land in the traditional life of Malind-Anim, Merauke Regency. This study aims to analyze the dispute resolution approach that guarantees legal certainty and examines the factors that influence the construction of the customary land rights dispute for the Malind-Amin community. This research combines normative and empirical legal research. The analytical method used in this research is analytical descriptive obtained from qualitative and quantitative data. The results of the study show that the nature of customary land dispute resolution with customary law can be resolved through positive legal mechanisms and customary law mechanisms. Meanwhile, dispute resolution on disputed objects that already have certificates may be held based on the release of customary institutions through mediation, synchronization/harmonization of laws and the making of local regulations. However, the effort to solve these problems faces various obstacles include internal and external factors.

Abstrak

Pengakuan tanah ulayat adat menjadi masalah yang membutuhkan pola penanganan yang tepat termasuk pada tanah ulayat di kehidupan adat Malind-Anim Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Malind-Amin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yang diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dengan hukum adat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum positif dan mekanisme hukum adat. Adapun penyelesaian sengketa pada obyek sengketa yang telah memiliki

sertifikat berdasarkan pelepasan dari lembaga adat dengan melalui mediasi, sinkronisasi/harmonisasi hukum dan pembuatan peraturan daerah. Kendatipun demikian, upaya penyelesaian tersebut mengalami berbagai faktor hambatan yang meliputi faktor internal maupun eksternal.

Kehidupan masyarakat tradisional merupakan cerminan hidup yang harmonis yang dicita-citakan konstitusi sebagai masyarakat yang madani.1 Pada masyarakat tradisional, dinamika masyarakat terproteksi oleh adat istiadat.2 Kebiasaan hidup masyarakat yang kommunal, mistik dan religius itu menjadikan mereka jauh dari permusuhan atau konflik ataupun sengketa, sesama anggota suku saling memahami dan saling menghormati dengan satu kata atau acuan yaitu kepala adat atau pakem anem dari masing-masing marga.

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Mendasari ketentuan pada UUD NRI 1945 Pasal 18 B ayat 2 selanjutnya pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah “kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat‟ .3 Eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui konstitusi lebih spesifik terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah.4

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan.5 Sengketa yang timbul dari interkasi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks.6 Acapkali mendapatkan atau menemukan masalah, maka saat itu juga diselesaikan, baik diselesaikan sendiri-sendiri para pihak yang bersengketa secara damai maupun melalui perantaraan kepala lembaga adat setempat.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sampai sekarang ini menjadi perdebatan panjang mengenai pola pengakuan dan perlindungannya.7 Hal demikian terjadi di seluruh masyarakat hukum adat nusantara termasuk diantaranya masyarakat hukum adat Malind Anim di kabupaten Merauke. Hal ini karena pola pikir (mind set) masyarakat adat berpendapat bahwa tanah-tanah yang ada di Papua merupakan tanah ulayat bukan tanah negara. Padahal jika dilihat dari Overeenkomst tanggal 28-07-1956 dan tanggal 27-09-1962; New York Agreement tanggal 07-09-1962; yang telah diratifikasi ke dalam UU RI No.7 Tahun 1996 tanggal 08-11-1966 maka tanah-tanah tersebut merupakan tanah negara.8

Untuk dapat mengetahui secara detail tentang sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat Marlind-Anim, maka terlebih dahulu mengkaji dan menguraikan eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat Malind Anim. Secara umum, yang di sebut Malind Anim adalah orang-orang yang berciri fisik: kulit hitam dan berambut keriting tanpa membatasi dari mana mereka berasal. Batasan ini sangat sederhana kemudian berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa orang Malind-Amin adalah orang papua pada umumnya yang bermukim di tanah papua atau irian dalam sebutan lama.9 Sehingganya, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Amin.

Mendasari latar belakang, untuk memfokuskan kajian ini, Bagaimanakah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Marind Anim?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu cara atau metode dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaan lainnya berkaitan dengan tanah. Penggunaan tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologis sangatlah relevan dengan permasalahan yang diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat adalah adanya sengketa pertanahan dalam komunitas masyarakat hukum adat yang sangat kental hukum adatnya dan memegang teguh hukum adat dalam kesehariannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan untuk menganalisis isu hukum konstruksi normatif hukum dalam mewujudkan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approache), Pendekatan sosiologis (Sosialogical Approache), Pendekatan Judical Case Study,

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat hukum adat Kabupaten Merauke Papua. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terluas dan terletak paling timur Indonesia. Pada kabupaten Merauke didiami oleh salah satu suku yang lebih dikenal dengan suku Marind Anim.

-

3. Hasil Dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim

Hak kepemilikan atas tanah dalam masyarakat hukum adat sampai saat ini masih menjadi masalah yang krusial yang disebabkan oleh pemerintah tidak konsekuen dalam mengakui keberadaan hak-hak rakyat (Masyarakat Adat) terhadap pemilikan tanah.10 Permasalahan penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum dibanyak negara di dunia.11

Dewasa ini gerakan memperjuangkan hak asasi manusia terutama hak-hak masyarakat adat semakin menemukan bentuk dan wadahnya, misalnya di tingkat PBB terdapat adanya Working Group on Indigenous Populations, Working Group on the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Permanent Forum on Indigenous Issues dan masih banyak yang lainnya.12 Di Provinsi Papua permasalahan tanah adat ini sangat rumit terlebih ketika timbul konflik dan klaim atas tanah ulayat. Adanya tuntutan oleh masyarakat hukum adat memicu konflik yang luas, karena pada akhirnya memenangkan salah satu suku dari masyarakat hukum adat. Akibatnya, masyarakat adat yang lain juga ingin mendapatkan ganti rugi yang sama. Oleh karena itu suku yang lain pun melakukan klaim (tuntutan). Masyarakat hukum adat berpendapat bahwa dengan diakuinya eksistensi terhadap tanah adat, maka pihak lain bisa mendapatkan hak pakai atas tanah adat tersebut, apabila telah dilakukan pembayaran melalui pihak adat.13

Pertarungan di dalam masyarakat adat mencakup isu-isu: identitas diri, pandangan hidup, hak-hak atas tanah, hutan atau sumberdaya alam (SDA), klaim atas wilayah/wilayah tradisional, dsb. Unifikasi konseptual tentang empat faktor dominan itu “rawan” sifatnya; yang memudahkan eksistensi dan peran serta tuntutan masyarakat adat menjadi termarginalisasi.14 Masyarakat adat sangat memegang teguh prinsip dan kepercayaan serta hukum-hukum yang dimilikinya. ia tidak mudah menerima pengaruh dari luar yang bersifat asing baginya. Kepercayaan-kepercayaan lama senantiasa dipegang dengan erat dan dipatuhi secara turun-temurun. Pola berpikir dan berbicara seadanya, kontan tanpa basi-basi dan menabukan sesuatu

10

11

12

13

14

dengan kepercayaannya itu. Hal ini adalah bagian dari ciri yang merupakan karakter masyarakat adat yang penuh dengan ketertutupan.

Kompleksitas dalam menentukan unit sosial dalam mengakui hak masyarakat (hukum) adat tertentu akan bertambah jika dikaitkan dengan susunan masyarakat adat yang beragam.15 Sebagaimana lazimnya masyarakat adat di Indonesia,16 Masyarakat adat Malind-Anim juga demikian adanya dengan kekhasan tersendiri dlam tradisi menjalankan kehidupan dalam komunitasnya. Pada masyarakat Adat Malind-Anim memiliki banyak marga dan setiap marga terdiri dari sub-sub marga yang disebut Clan dan setiap Clan dapat terdiri dari beberapa komunitas.

Dalam menjalankan roda kehidupan dalam masyarakat adat Marind-Anim, maka tidak terlepas dari lembaga adat yang mengatur dan menjadi patokan masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan pada komunitasnya. Termasuk didalamnya jika terjadi perselisihan atau sengketa antar masyarakat adat ataupun melibatkan masyarakat luar, maka lembaga adatlah yang menjadi acuan dan simbol penyelesaian. apapun yang menjadi keputusan lembaga adat, maka secara keyakinan masyarakat adat Marind langsung patuh tanpa adanya sedikitpun keragu-raguan mematuhinya. Adapun susunan lembaga adat Marind Anim berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat Hukum Adat Marind anim pada pasal 26 dan seterusnya, sebagai berikut:

-

1) Wadikasi, berhak mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu, wadikasi juga berkewajiban menjaga dan mempertahankan batas-batas wilayah tanah adat yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam, melaksanakan keputusan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat dan menegakkan hukum adat dalam segala hal.

-

2) Kunaam, berhak menasehati Wadikasi baik diminta ataupun tidak, mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam, menegur baik secara lisan dan atau tertulis kepada Wadikasi dalam memberikan keputusan. Sedangkan kewajiban Kunaam adalah memberikan nasehat-nasehat kepada Wadikasi dalam mengambil keputusan.

-

3) Mitawaar, yaitu melaksanakan keputusan Wadikasi menyangkut pengelolaan SDA, menegakkan hukum adat menyangkut pelanggaran pengelolaan SDA.

-

4) Bararoh, berhak menegur pengelolah SDA yang tidak sesuai dengan keputusan Wadikasi dan berkewajiban membantu Mitawaar dalam melaksanakan keputusan Wadikasi.

-

5) Dema, berhak memanfaatkan SDA, memperoleh segala keuntungan yang diperoleh dari alam termasuk pengalihan hak pengelolaan, dan memperoleh informasi yang baik dan jelas tentang rencana pemanfaatan alam. Sedangkan dema berkewajiban menjaga dan memelihara pranata-pranata adat dan dipatuhi,

R. Yando Zakaria, (2018), "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 2, no. 2, h.134.

Umbu Rauta, Rauta, Umbu, Indirani Wauran, Arie Siswanto, and Dyah Hapsari Prananingrum. (2017), "Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2, h.216.

menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain, menjaga dan memelihara terjadinya kerusakan dan pencemaran SDA.

Berdasarkan struktur organisasi LMA Marind Anim tersebut di atas, maka secara garis besar dapat diuraikan susunan perangkat adatnya yang terdiri dari Ketua LMA selaku pimpinan masyarakat adat. Ketua dibantu oleh wakil ketua, bendahara dan sekertaris. Selain itu, ketua LMA dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh dewan pengawas yang berasal dari perwakilan tujuh marga dalam naungan Marind Anim.

Pada MHA Marind Anim terdiri dari tujuh marga yaitu marga Gebze, marga Mahuze, marga Ndiken, marga Kaize, marga Samkakai, marga Balagaize dan marga Basik-Basik. Dari masing-masing marga tersebut terdiri dari beberapa komunitas masyarakat yang lebih kecil dari marga. Ia mendiami pada tiap-tiap dusun.

Pengakuan atas keberadaan susunan atau perangkat organisasi lembaga adat tersebut oleh masyarakat di kabupaten Merauke, sangat tampak pada tabel, berikut:

Tabel: 1

Pengakuan Masyarakat Terhadap Keberadaan MHA Marind Anim

n = 100

|

N o |

Uraian |

Frekuensi (f) |

Prosentase (P) |

|

1. |

Ada perangkat adat |

71 |

71 % |

|

2. |

Tidak ada perangkat adat |

4 |

4 % |

|

3. |

Ada, tetapi tidak lengkap dan aktif |

25 |

25 % |

|

Jumlah |

100 |

100 % |

Sumber data: Diolah dari data primer, Tahun 2018

Berdasarkan data primer yang diolah tersebut di atas, sangat jelas menunjukkan pengakuan masyarakat yang sangat besar terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Marind Anim. Dengan pengakuan yang besar tersebut menandakan begitu sangat familiarnya masyarakat adat tersebut, baik bagi masyarakat adat itu sendiri, pemerintah maupun masyarakat pendatang.

Pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 71 persen responden mengakui dan mengetahui keberadaan masyarakat adat Marind anim. walaupun hasil penelusuran memberikan jawaban yang bervariasi dalam penyebutan nama masyarakat adat. Ada yang menyebut masyarakat Marind Anim, ada Marind Imbuti, ada Marind, dan ada Animha. Kesemua sebutan tersebut mengarah pada satu penamaan yaitu Marind Anim (sebagai akibat dari kawin campur antar marga yang awalnya disebut Marind). Sedangkan beberapa responden yang menyatakan ada perangkat adat Marind Anim tetapi tidak lengkap dan tidak aktif, yaitu sebanyak 25 persen responden dan sisanya sebanyak 4 persen responden saja yang menyatakan tidak memiliki susunan atau perangkat adat. Hasil penelusuran dilapangan melalui wawancara mendalam terhadap responden yang menyatakan tidak memiliki prangkat adat pada masyarakat Marind Anim, didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tidak memahami dan tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti keberadaan

perangkat adat tersebut karena yang bersangkutan lahir belakangan, masyarakat pendatang (pendatang baru) dan kesibukan dalam bekerja serta tidak pernah berbaur dengan masyarakat asli (Marind Anim)

Keberadaan LMA Marind Anim juga diakui pemerintah Kabupaten Merauke yang dituankan ke dalam Perda nomor 5 Tahun 2013 tentang pengelolaan SDA berbasis MHA Marind Anim, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat dan juga diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus.

Pada Perda Nomor 5 Tahun 2013 pasal 21 sangat jelas diuraikan bahwa Pemerintah Daerah mengakui hak MHA Marind Anim yang meliputi: hak penguasaan wilayah, hak mengembangkan hukum, hak menetapkan batas wilayah, hak praktek pengelolaan SDA dan hak melakukan perjanjian dengan pihak ke tiga. Sedangkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2013 dan Undang-Undang Otsus Nomor 35 Tahun 2008 menyatakah bahwa hubungan Pemerintah Daerah dengan LMA Marind Anim adalah hubungan fungsional dan konsultatif. Selain itu, dalam penetuan batas harus jelas dan diakui oleh pemerintah.

Keberadaan Undang-Undang Otsus dan kedua Perda tersebut, secara nyata mengakui eksistensi masyarakat hukum adat Marind Anim dengan keleluasaan pada satu sisi, namun pembatasan pada sisi lain. Pengaturan yang berbeda pada peraturan tersebut membuat keberadaan MHA Marind Anim diakui tidak sepenuh hati oleh pemerintah. Hal ini cukup beralasan bahwa jika pemerintah tidak mengakui keberadaanya maka akan berhadapan dengan masyarakat adat Marind Anim yang sangat kental dan percaya dengan persekutuan adatnya, Sementara jika mengakui, maka sama dengan melanggengkan keberadaan masyarakat adat dengan sifat tradisionalnya yang tidak mengikuti hukum modern. Kontradiksi peraturan tersebut yang banyak menimbulkan sengketa/konflik di masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat pendatang.

Sengketa tanah adat yang terjadi pada masyarakat adat Marind Anim karena perilaku masyarakat yang tergerus oleh arus global (pendatang), dimana masyarakat adat telah banyak meninggalkan kepercayaan-kepercayaan mereka tentang keberadaan tanah. Pada tradisi masyarakat adat yang sesungguhnya adalah mensakralkan adanya perpindahantangan tanah yang dimiliki oleh adat. Walaupun dalam tradisi adat dikenal adanya jual-beli atau yah-a-yah atau tukar menukar, namun barang yang diperboleh dalam transaksi tersebut adalah barang bergerak saja. Namun karena perkembangan sebagai bagian dari perbauran masyarakat, maka jual belipun merambah pada tanah-tanah adat. Dengan adanya transaksi jual beli tanah yang dipraktekkan oleh masyarakat adat Marind Anim menjadikan tanah adat tidak lagi bersifat komunal tetapi bersifat perorangan atau milik perorangan. Jika tanah-tanah adat telah beralih menjadi milik perorangan maka secara berangsur-angsur hak ulayat masyarakat adat yang bersifat kommunal akan hilang.

Sebenarnya penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah adat Malind-Amin ada kaitannya dengan sejarah dan berkembangnya marga-marga tradisional. Setiap marga mempunyai tanah dengan nama marganya, sehingga diyakini bahwa hanya marga yang boleh memiliki tanah dalam hal ini sifatnya kommunal. sedangkan orang perorang dalam marga tidak dapat memiliki tanah. Ia hanya dapat memunyai hak pakai atas tanah yang berkedudukan sebagai kakih-anem.

Kakih-anem dalam tradisi masyarakat Marind Anim adalah orang yang dititipi untuk digarap. Jika pemilik tanah meminjamkan kepada orang lain untuk digarap maka

pemilik tanah dapat menikmati hasilnya, tentunya dengan musyawarah bersama. Sistem peminjaman atau penitipan (kakih-anem) dalam masyarakat adat Marind tidak mengenal batas waktu. Dengan demikian, maka dapat saja tanah yang dikelolah kakih-anem dalam jangka waktu lama dan bahkan sudah turun temurun sehingga riwayat tanah tentang pemilik asalnya menjadi kabur karena tidak ada lagi yang hidup pada masa tertentu. Dengan demikian, maka yang semula hanya sebagai kakih-anem berubah menjadi pemilik yang dengan sendirinya mempunyai kebebasan untuk melakukan transaksi dengan siapapun. Hal inilah yang menjadi problem pada tanah-tanah masyarakat adat Marind anim.

Berdasarkan data yang peneliti himpun dilapangan, bahwa terjadi kontradiksi antara anggapan masyarakat adat tentang kepemilikan tanah. Pada mayoritas masyarakat adat Marind anim menyatakan bahwa tanah-tanah yang ada pada persekutuan masyarakat Marind Anim merupakan tanah adat yang dikelolah secara turun temurun dan bersifat komunal. Dengan kata lain, bahwa tanah teersebut merupakan milik adat dan bukan milik perorangan dalam masyarakat adat. Masyarakat adat hanya sebagai kakih-anem saja. Namun kenyataannya dilapangan bahwa dalam wilayah adat Marind Anim, tanah-tanah yang ada mayoritas dikuasai oleh perorangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya transaksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh baik masyarakat adat itu sendiri yang diketahui oleh lembaga adat berupa bukti pelepasan adat, maupun masyarakat pendatang yang telah tinggal lama di daerah atau wilayah adat Marind Anim.

Semakin kuatnya penguasaan tanah adat secara individu, maka semakin melemahkan posisi masyarakat adat untuk mempertahankan keberadaannya dengan segala sifat tradisionalnya. Dengan demikian, maka konflikpun akan semakin meningkat seiring dengan kemajemukan permasalahan yang timbul dari proses transaksi yang dilakukan.

Penguasaan tanah baik oleh masyarakat secara pribadi maupun secara kommunal oleh masyarakat adat pada persekutuan masyarakat Marind Anim, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 2

Penguasaan Tanah Secara Permanen Pada MHA Marind Anim

|

N |

Bentuk Penguasaan | ||

|

o |

(f) |

(%) | |

|

1. |

Milik Perorangan |

16 |

16 |

|

2. |

Milik Adat secara turun- temurun |

77 |

77 |

100

|

3. |

Tidak jelas |

7 |

7 |

|

Jumlah |

100 |

100 |

n =

Sumber data: Diolah dari data primer, Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat meyakini tanah yang ada pada wilayah persekutuan Marind Anim merupakan tanah milik adat secara turun temurun, yaitu 77 persen responden, sedangkan yang lainnya sebanyak 16 persen responden menyatakan milik perorangan atau dikelolah secara perorangan dan hanya 7 persen responden yang menyatakan tidak jelas kepemilikannya dengan alasan terkadang ada tanah yang sudah dimiliki oleh individu yang dibuktikan dengan alas hak sertifikat tetapi datang suku yang mengklaim bahwa itu tanah marganya. Sementara dilain pihak, ada masyarakat yang menjual tanah garapannya kepada pemilik modal yang dibuktikan dengan surat pelepasan yang dilkeluarkan oleh lembaga adat.

Tingginya keyakinan masyarakat akan kepemilikan tanah pada tanah adat secara turun temurun menandakan begitu kuatnya sistem adat yang berlaku dan mengikat masyarakat adat dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan tingkat kepatuhan masyarakat adat Malind Anim terhadap segala aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat atau ketua adat pada masing-masing marga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang pola kepemilikan tanah adat yang kebanyakan tidak lagi menjadi milik adat, seiring dengan meningkatnya kepemilikan secara individu, maka sistem transaksi tanah baik antar sesama masyarakat adat maupun dengan masyarakat pendatang bahkan dengan perusahaan semakin marak terjadi. Akibat yang timbul dari meningkatnya transaksi jual beli tanah tanpa adanya badan atau lembaga yang berwenang mengawasi tersebut adalah banyaknya tanah-tanah adat yang djual oleh masyarakat adat yang bukan marga yang seharusnya menjual. Pola transaksi semacam ini akan sangat merugikan pihak pembeli karena pembeli tidak mengetahui secara pasti marga apa yang memiliki tanah tersebut. Hal ini terjadi karena batas wilayah masing-masing marga tidak jelas, masyarakat yang tinggal pada tanah tersebut belum tentu pemilik tanah tetapi bisa jadi hanyalah pemakai atau penggarap (kakih-anem), marga yang menjual tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan tanah yang ditempati selama bertahun-tahun karena pewarisnya sudah lama meninggal dunia, dan telah terjadi pertukaran atau kawin keluar pada masa lampau sehingga mengaburkan kepemilikan yang sesungguhya.

Permasalahan tersebut, sering kali terjadi khususnya pada 5 tahun terakhir. Namun karena kepatuhan terhadap keputusan ketua adat atau Pakem Anem masing-masing marga maka sengketa tidak sampai meluas atau berkembang ke lembaga peradilan. Kalaupun ada, kasusnya sangatlah kecil dan itupun biasanya melibatkan masyarakat luar adat Marind Anim.

Berdasarkan uraian pada tabel 8 dan 9 berserta penjelasannya tersebut di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman dari Ter Haar dengan pembahasan mengenai masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa (lembaga adat), dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (tanah komunal atau milik adat).

Dengan demikian maka menurut penulis, keberadaan Malind-Anim sebagai suatu masyarakat hukum adat telah memenuhi unsur syarat pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini didasarkan karena MHA Malind-Anim telah memiliki lembaga adat sebagai penguasa yang diakui keberadaannya oleh masyarakat persekutuan adat, memiliki tanah ulayat yang bersifat kommunal atau milik bersama yang pembagiannya untuk dikelolah oleh masyarakat adat melalui pembagian dari lembaga adat atau ketua adat dan mempunya hukum atau norma yang mengikat seluruh anggota persekutuan masyarakat hukum adat Malind-Anim secara utuh.

Sistem penyelesaian adat yang diterapkan selama ini oleh lembaga adat Malind-Anim dalam setiap sengketa termasuk sengketa tanah adat, tidak terlepas dari peran serta masyarakat adat dengan segala keyakinan yang dimilikinya secara turun temurun. Proses penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Marind Anim relatif sama dengan sistem penyelesaian sengketa dengan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution dewasa ini.

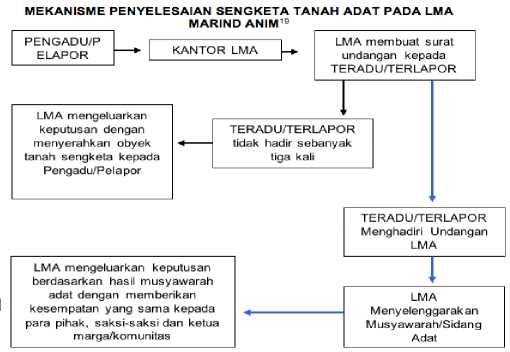

Berdasarkan hasil penelusuran pada kantor lembaga masyarakat adat (LMA) Marind Anim, ditemukan proses penyelesaian sengketa secara sederhana, sebagai berikut:

-

1. Seseorang mengadukan permasalahannya kepada ketua lembaga adat pada masing-masing komunitas (Pekas Anem) secara langsung dan tidak boleh diwakili yang bertempat pada kantor lembaga adat. Aduan atau laporan yang disampaikan oleh pengadu/pelapor harus benar dan jujur. jika tidak benar atau hanya menduga-duga atau laporannya palsu maka ia akan mendapatkan musibah dikemudian hari.

-

2. Ketua Adat menerima laporan atau aduan masyarakat adat pada kantor lembaga adat dengan mendata identitas pelapor, isi laporan dan dengan siapa dia bersengketa.

-

3. Ketua Adat atau Pekas Anem pada komunitas terkecil, setelah menerima laporan pengaduan, kemudian mempelajari isi laporan pengaduan masyarakat paling lama 1 hari.

-

4. Setelah ketua adat mempelajari dengan seksama dan telah memahami pokok permasalahannya, kemudian membuat undangan baik tertulis maupun tidak tertulis kepada para pihak yang bersengketa dan kepada para ketua adat pada masing-masing marga atau komunitas untuk berkumpul di rumah adat pada keesokan harinya.

-

5. Saat kedua belah pihak dan para ketua adat masing-masing komunitas atau ketua marga telah hadir di rumah adat, kemudian ketua lembaga adat membuka acara musyawarah adat untuk membahas penyelesaian sengketa yang dialami masyarakatnya.

-

6. Ketua lembaga adat menjelaskan duduk permasalahanya, kemudian masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya dalam permasalahan. misalnya berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan mengklaim tanah tersebut.

-

7. Setelah kedua belah pihak menjelaskan posisi mereka masing-masing yang disaksikan oleh para ketua marga, kemudian ketua adat memanggil saksi-saksi yang mengetahui kedudukan tanah tersebut sebelumnya.

-

8. Ketua adat dalam menelusuri kedudukan tanah melalui keterangan saksi-saksi, dengan cara menanyakan:

-

a. Siapa yang menguasai atau menggunaka obyek itu saat ini?

-

b. Darimana dia memperoleh tanah yang dikuasai atau digunakan saat ini?

-

c. Bagaimana cara memperoleh atau menguasai tanah itu?

-

d. Kapan peristiwa-peristiwa yang diterangkan itu terjadi (sengketanya)?

-

e. Darimana saksi mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu.

Jika saksi dapat menjelaskan atau menerangkan semua pertanyaan secara baik, maka kesaksian itu dapat diterima sebagai alat bukti. Tetapi jika jawaban dari saksi itu diketahui atau didapatkan dari cerita orang lain, maka kesaksiannya dianggap lemah.

-

9. Setelah kesaksian saksi-saksi diperdengarkan atau diutarakan, kemudian ketua adat memberikan kesempatan kepada ketua marga dari yang bersengketa tentang kedudukan tanah itu.

-

10. Ketua lembaga adat mengambil keputusan setelah mendengarkan penyataan dari para pihak, para saksi-saksi dan tanggapan ketua marga yang bersengketa.

-

11. Hasil keputusan ketua lembaga adat, merupakan keputusan yang mengikat untuk semua masyarakat adat Marind Anim tanpa ada keraguan dalam menjalankan keputusan tersebut.

Sebagai bukti sah terhadap siapa tanah itu diserahkan (siapa yang menang), maka dalam masyarakat adat diadakan suatu tradisi dengan istilah “bakar babi”. Bakar babi adalah simbol kemenangan bagi semua masyarakat adat dengan menyatunya kembali dalam kekeluargaan tanpa adanya sedikitpun dendam setelah dipisahkan oleh suatu sengketa. Bakar babi dilaksanakan pada lokasi sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang pernah bersengketa (baik yang menang maupun yang kalah), para ketua marga atau ketua persekutuan, masyarakat adat lainnya.

Tradisi “Bakar babi” awali dengan kegiatan upacara tradisi adat yang dipimpin oleh ketua lembaga adat, kemudian dilanjutkan dengan memotong babi oleh yang menang pada tanah yang disengketakan, disaksikan oleh seluruh yang hadir termasuk yang kalah. Setelah babi di sembelih kemudian diolah oleh masyarakat secara bersama yang kemudian dihidangkan untuk dimakan secara bersama-sama pula pada lokasi tersebut.

Akhir dari tradisi “bakar babi” adalah diumukannya kepada masyarakat adat yang hadir bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah yang memotong babi dan tidak ada lagi keraguan tentang siapa yang lebih berhak dariada yang memotong babi tersebut. Sebagai simbol penetapan pemenangnya maka ketua komunitas menancapkan bambu pada tanah tersebut. Dengan demikian maka berakhirlah sengketa yang terjadi tentang kepemilikan tanah adat.

Sistem penyelesaian tersebut diatas, digunakan dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan berbagai bidang masalah. Hal ini diakui masyarakat bahwa cara penyelesaian adat sejak dulu hingga sekarang, merupakan cara yang paling cepat, adil, aman dan bersifat kekeluargaan. Kepercayaan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa atau konflik melalui mekanisme adat, sangatlah tinggi. Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga

adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat.17

Hal ini sangat jelas terlihat pada hasil penelitian yang dikumpulkan, sebagai berikut:

|

Tabel: 3 Cara Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Pada MHA Malind-Anim | |||

|

No |

Penyelesaian |

Frekuensi (f) |

Prosentase (%) |

|

1. |

Melalui Mekanisme Adat |

63 |

63 |

|

2. |

Melalui Pemerintah |

31 |

31 |

|

3. |

Penyelesaian sendiri (main hakim) |

6 |

6 |

|

Jumlah |

100 |

100 | |

Sumber data: Diolah dari data primer, Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 63 persen responden menyatakan bahwa penyelesaian sengketa sangat efektif melalui mekanisme adat, sebanyak 31 persen responden menyatakan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mekanisme pemerintah atau sistem peradilan dan selebihnya sebanyak 6 persen responden menyatakan main hakim sendiri.

Berkaitan dengan data tersebut yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat yang cukup tinggi, namun bukan berarti cara lain tidak ditempuh. Terbukti dari beberapa kasus dilaksanakan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini berkorelasi dengan data responden yang memilih penyelesaian selain mekanisme adat. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah adanya bentuk penyelesaian dengan cara main hakim sendiri walaupun dengan jumlah kasus yang tidak banyak. Patut di mejadi perhatian bahwa dengan adanya penyelesaian sengketa dengan main hakim sendiri atau penyelesaian sendiri, maka akan berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap putusan lembaga adat ke depannya.

Hubungan antara kepercayaan masyarakat adat Malind-Anim yang kuat kepada lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dengan tingkat kepatuhannya dalam mengikuti keputusan dewan adat merupakan hubungan yang saling terkait. Jika tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga adatnya maka tingkat kepatuhannyapun akan tinggi, begitupun sebaliknya. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, berdasarkan fakta dilapangan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan lembaga adat Marind Anim sangat signifikan. Tingkat kepatuhan masyarakat adat Marind Anim terhadap putusan dewan adat, sebagai berikut:

Tabel: 4

Tingkat Kepatuhan MHA Marind Anim Terhadap Putusan LMA

|

No |

Uraian |

Frekuensi (f) |

Prosentase (%) |

|

1. |

Patuh |

68 |

68 |

|

2. |

Tidak Patuh |

3 |

3 |

|

3. |

Kadang-Kadang |

29 |

29 |

|

Jumlah |

100 |

100 |

Sumber data: Diolah dari data primer, Tahun 2018

Tabel tersebut diatas memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa kepercayaan masyarakat adat Marind Anim bukan merupakan kepercayaan yang dibuat-buat tetapi kepercayaan yang dibangun dari sebuah pondasi hakiki sebagai bagian dari kelompok masyarakat adat yang bersifat kommunal, religius dan mistik. Data responden menunjukkan bahwa sebanyak 68 persen responden menyatakan patuh terhadap apapun putusan yang diambil oleh ketua adat atau lembaga adat. Ia beranggapan bahwa ketua adat diberikan kejernihan hati dalam memutuskan suatu masalah karena ketua adat tidak memiliki kepentingan lain selain melayani masyarakatnya. Sedangkan yang kadang-kadang patuh sebanyak 29 persen dan yang tidak patuh sebanyak 3 persen menyatakan bahwa terkadang keputusan dewan adat itu dipengaruhi oleh marga. Dalam artian jika dewan adatnya satu marga dengan yang mengadu atau bersengketa, maka yang akan dimenangkan adalah marganya. Tetapi pernyataan tersebut tidak dapat digeneralisir karena berbagai responden tidak dapat menunjukkan kasus per kasus yang dimaksudkan.

Menurut peneliti, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Malind-Anim terhadap penyelesaian melalui mekanisme adat yang diikuti dengan tingkat kepatuhannya pada putusan dewan adat yang juga tinggi mengakibatkan kasus sengketa dalam masyarakat adat tidak memiliki ruang untuk terpolarisasi. Hal ini terlihat dari data statistik kabupaten Merauke pada kasus sengketa atau konflik Masyarakat hukum adat Marind Anim yang masuk kepengadilan sangatlah kecil, yaitu hanya sekitar 15 Persen dari kasus yang ada. Dari 15 persen kasus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri tersebut, hanya 5 persen yang dilanjutkan kepangadilan tinggi, itupun karena melibatkan masyarakat lain. Kasus sengketa atau konflik masyarakat Marind Anim yang masuk ke Pengadilan Negeri, umumnya selesai pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh LMA Marind Anim dalam kesehariannya, sebagaimana digambarkan pada bagan pola penyelesaian sengketa dibawah ini. Pada bagan tersebut terdapat dua cara pengambilan keputusan ketua LMA Marind Anim yaitu jika teradu/terlapor tidak menghadiri undangan LMA sebanyak tiga (3) kali, maka LMA mengeluarkan keputusan dengan memberikan obyek tanah sengketa kepada pelapor/pengadu. Tetapi jika teradu/terlapor menghadiri undangan LMA, maka Lembaga adat akan melaksanakan musyawarah denga memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor secara adil serta saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk tanah termasuk siapa yang menguasai sejak awal.

Berdasarkan bagan mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat pada lembaga adat Marin anim tersebut diatas, walaupun ketua adat telah mengeluarkan keputusan yang menetapkan siapa lebih berhak memiliki obyek tanah sengketa, namun masih dapat digugat kembali ke pengadilan dengan mengajukan bukti dari pihak yang keberatan. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa walaupun tingkat kepatuhan masyarakat adat terhadap putusan lembaga adat cukup tinggi, namun lembaga adat bukanlah lembaga yang diktator tetapi sangat memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan termasuk keberadaan hukum selain hukum adat.

Kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu sengketa termasuk sengketa tanah adat, tidak hanya karena kepercayaan masyarakatnya semata, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Daerah melalui suatu Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan SDA Berbasis MHA Marind Anim. Pada Perda tersebut, sebagaimana pada pasal 8 poin (c) menyatakan bahwa lembaga adat mempunyai hak dan kewajiban menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas penyelesaian sengketa tanah adat melalui penyelesaian lembaga adat dan tingginya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi putusan ketua lembaga adat menguatkan pendapat F.K. Vong savigny dengan teori Volkgeist yaitu hukum adalah jiwa masyarakat, terlahir dan berkembang bersama masyarakat. karena hukum berasal dari masyarakat maka segala norma hukum yang lahir itu akan selalu ditaati keberlakuannya. Dengan demikian maka tujuan hukum dibuat akan tercapai yaitu keadilan, kemamfaatan dan kepastiannya. hukum akan mudah mengkristalisasi dalam kehidupan masyarakat.

-

5. Saran

Agar sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, mendapatkan penyelesaian secara baik dan bijaksana, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Kepada Pihak Pemerintah sebaiknya semua produk hukum yang terkait dengan pola penguasaan dan kepemilikan tanah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945

dan UUPA, dicabut dan atau disesuaikan dengan kaidah atau norma hukum adat yang berkembang pada masyarakat sesuai dengan dinamika dalam komunitas adat yang masih berlaku serta mengikat persekutuan masyarakat adat.

Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian yang serius dalam membangun dan memberdayakan masyarakat hukum adat dalam semangat kemajemukan melalui komunikasi aktif, menyokong keberlakuan Perda tentang masyarakat hukum adat secara optimal, memfokuskan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal dan meminimalisir munculnya diskriminasi bagi masyarakat secara umum.

Kepada pihak stakeholder diharapkan dapat menjadi inisiator atau mediator yang indefenden/netral, berintegritas tinggi, bermoral, mengetahui tentang sejarah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat secara baik dan benar dengan membuat kajian atau verifikasi secara menyeluruh mengenai sengketa.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Jurnal

Abbas, Ilham, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, and Hardianto Djanggih. (2018), "Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk)." Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, No. 2 :203-218.

Ambarsari, Ningrum. (2017), "Urgensi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Investor di Kota Jayapura." Al Adl: Jurnal Hukum, Volume 8, No. 3 :95-118.

Fitriani, Riska. (2012), "Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak." Jurnal Ilmu Hukum Riau Volume 3, No. 01:1-23.

Gunawan, Jasardi. (2018), "IMPLEMENTASI PERMENDAGRI N0 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan,Volume 6, No. 1: 156-174.

Haba, John.(2010), "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi." Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 12, No. 2 : 255-276.

Hipan, Nasrun, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih. (2018), "Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai." Law Reform,Volume 14, No. 2 : 205-219.

Maharani, Diah Pawestri.(2016), "Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air." Arena Hukum, Volume 9, No. 1: 3252.

Muntaza, Muntaza. (2016), "Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-anim." Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 8, No. 1: 179-208.

Ningrum, Epon. (2012), "Dinamika Masyarakat Tradisional Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya." Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 28, No. 1: 47-54.

Rauta, Umbu, Indirani Wauran, Arie Siswanto, and Dyah Hapsari Prananingrum. (2017), "Tiga Gerakan Moral Sebagai Hukum Adat Masyarakat Sumba Tengah." Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, No. 2: 213-232.

Sabardi, Lalu.(2014), "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 44, No. 2: 170-196.

Tamarasari, Desi. (2002), "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom." Indonesian Journal of Criminology, Volume 2, No. 1.

Thontowi, Jawahir. (2015), "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya." Pandecta: Research Law Journal, Volume 10, No. 1:1-13.

Yoatili, Ritta.(2015), "Implementasi Politik Hukum Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua Dalam Hukum Tanah Nasional." Repertorium 3.

Zakaria, R. Yando. (2018), "Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2, No. 2: 133-150.

Zulfa, Eva Achjani. (2010) "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia." Indonesian Journal of Criminology, Volume 6, No. 2:182-203.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 2043)

Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, h. 206 - 221

221

Discussion and feedback