STUDI EMISI KARBON SISTEM PEMBANGKITAN BALI

on

Studi Emisi Karbon

IWA Winantara, dkk

STUDI EMISI KARBON SISTEM PEMBANGKITAN BALI

i w a WINARTA, i a d giriantari, i w g ariastina

Program Studi Magister Teknik Elektro, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana Jl. Panglima Besar Sudirman Denpasar, Bali Email: lonzorock@gmail.com

Abstrak

Industri kelistrikan merupakan salah satu penyumbang emisi karbon untuk udara di Indonesia. Gas buang dari pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar fosil turut serta memberi dampak pada kerusakan lingkungan. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) tahun 2011 -2020 untuk penguatan pasokan sistem Bali memberikan peluang untuk mengurangi emisi karbon untuk daerah Bali, dengan beberapa skenario operasi sistem pembangkitan Bali. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk memberlakukan pajak karbon pada tahun 2014 untuk mengurangi emisi karbon Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan total emisi karbon sistem pembangkitan Bali dengan diterapkan beberapa skenario operasi yang berbeda serta pajak karbon yang seharusnya dibayar sistem pembangkit Bali. Enam buah skenario pola operasi disusun dengan kombinasi pengoperasian pembangkit yang tersedia dalam sistem pembangkitan Bali. P erhitungan emisi masing-masing skenario dilakukan sehingga mampu memberikan pengetahuan tentang emisi karbon sistem Bali, pemilihan pola operasi pembangkitan yang tepat untuk sistem pembangkit Bali dengan emisi karbon minimum serta memberikan gambaran yang dapat digunakan untuk perencanaan sistem pembangkit yang mampu mengurangi polusi karbon. Dari hasil analisis dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa pola operasi skenario 6 dengan pembebanan maksimum pada kabel laut dan Jawa Bali Crossing memiliki emisi karbon terendah daripada pola operasi skenario lainnya. Pengoperasian kabel laut, PLTU Celukan Bawang serta Jawa Bali Crossing akan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dari pembangkit yang beroperasi di Bali, sehingga untuk mendapatkan emisi karbon yang lebih rendah pembangkit Bali harus dibebankan setelah pembebanan kabel laut, PLTU Celukan Bawang serta Jawa Bali Crossing untuk menyuplai kebutuhan energi listrik Bali.

Kata kunci — Kabel laut, PLTU Celukan Bawang, Jawa Bali Crossing

Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, pemanasan global dan perubahan iklim [1]. Penggunaan energi fosil akan menghasilkan emisi seperti: partikel, SO2, NOx, dan CO2. Emisi partikel, SO2, dan NOx adalah bahan polutan yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Disamping itu, masyarakat internasional juga menaruh perhatian terhadap isu lingkungan global seperti terjadinya pemanasan global. Gas CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca, yang mengakibatkan pemanasan global [2].

Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi karbon. Berdasarkan Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia yang dirilis Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia berencana untuk memberlakukan pajak karbon pada tahun 2014. Pajak karbon sejumlah Rp 80.000 setiap ton emisi CO2 akan diterapkan dan dijadwalkan naik 5% setiap tahun [3]

Sistem pembangkitan Bali saat ini masih menggunakan BBM, berupa unit-unit PLTD dan PLTG memiliki efek negatif terhadap lingkungan. Gas buang karbon dari Pembangkit menyumbang polusi untuk udara daerah Bali. Rencana dari PLN untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang tertuang dalam RUPTL 2011 -2020 memberikan peluang untuk mengurangi emisi karbon untuk daerah Bali, dengan beberapa skenario operasi

pembangkit sistem Bali. Proyeksi emisi CO2 dari sistem Jawa Bali, emisi naik dari 110 juta ton pada 2011 menjadi 205 juta ton pada 2020, atau naik hampir 2 kali lipat. Grid emission factor membaik dari 0,778 kgCO2∕kWh pada 2011 menjadi 0,756 kgCO2∕kWh pada 2020. Perbaikan faktor emisi ini dicapai dari peningkatan pemakaian gas alam, panas bumi dan penggunaan teknologi supercritical[4].

Skenario operasi untuk emisi didapatkan dengan mengoperasikan pembangkit yang memiliki emisi per kWh terendah sampai tertinggi untuk menyup lai kebutuhan beban pada periode waktu tertentu. Dalam menentukan emisi karbon Sistem Pembangkitan Bali akan dihitung berdasarkan emisi per kWh masing-masing pembangkit yang nantinya dapat memperlihatkan karakteristik emisi masing-masing pembangkit. Beberapa skenario operasi dirancang untuk memperoleh emisi yang terendah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai besarnya emisi karbon sistem pembangkitan Bali dengan beberapa skenario operasi, sehingga diperoleh skenario operasi dengan emisi karbon terendah dalam peranan menjaga kelestarian lingkungan kawasan Bali.

-

2. PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BALI

Untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali, PLN telah merencanakan PLTU batubara kelas 1.000 MW dengan teknologi ultra super critical untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO2

yang lebih rendah. Penggunaan ukuran unit sebesar ini juga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat dari economies of scale dan didorong oleh semakin sulitnya memperoleh lahan untuk membangun pusat pembangkit skala besar dipulau Jawa. Pertimbangan lainnya adalah ukuran sistem Jawa Bali telah cukup besar untuk mengakomodasi unit pembangkit kelas 1.000 MW[4].

Kebijakan pengembangan kapasitas pembangkit dan kriteria perencanaan pembangkit, belum memperhitungkan biaya emisi CO2 sebagai salah satu variabel biaya. Namun demikian, RUPTL ini tidak mengabaikan aspek emisi CO2. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kandidat PLTP dan PLTA yang ditetapkan masuk dalam sistem kelistrikan walaupun mereka bukan merupakan solusi biaya terendah. Penggunaan teknologi boiler supercritical di pulau Jawa juga membuktikan bahwa PLN peduli dengan upaya mengurangi emisi CO2 dari pembangkitan tenaga listrik. Banyaknya emisi dihitung dari jumlah bahan bakar yang digunakan dan dikonversi menjadi emisi CO2 (dalam ton CO2) dengan menggunakan faktor pengali (emission factor) yang diterbitkan oleh IPCC.

Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 4 tahun 2010 dan Permen ESDM No. 15 tahun 2010 mengenai Program Percepatan Pembangkit Tahap 2. Program tersebut didominasi oleh pembangkit dengan menggunakan energi terbarukan, khususnya panas bumi. Dengan adanya intervensi kebijakan pemerinta mengenai pengembangan PLTP dan energi terbarukan lainnya akan menghasilkan rencana pengembangan pembangkit yang sedikit berbeda dibandingkan dengan baseline serta dapat menurunkan emisi CO2.

Emisi CO2 se-Indonesia akan meningkat dari 141 juta ton pada 2011 menjadi 276 juta ton pada tahun 2020. Dari 276 juta ton emisi tersebut, 245 juta ton (89%) berasal dari pembakaran batubara. Average grid emission factor untuk Indonesia pada tahun 2011 adalah 0,763 kgCO2∕kWh, akan meningkat menjadi 0,8 kgCO2∕kWh pada 2013-2014 dan selanjutnya akan menurun karena beroperasinya proyek-proyek PLTP dan PLTA sehingga average grid emission factor pada tahun 2020 menjadi 0,745 kgCO2∕kWh[4].

Proyeksi emisi CO2 dari sistem Jawa Bali, emisi naik dari 110 juta ton pada 2011 menjadi 205 juta ton pada 2020, atau naik hampir 2 kali lipat. Grid emission factor membaik dari 0,778 kgCO2∕kWh pada 2011 menjadi 0,756 kgCO2∕kWh pada 2020. Perbaikan faktor emisi ini dicapai dari peningkatan pemakaian gas alam, panas bumi dan penggunaan teknologi supercritical[4].

Sekitar 25% dari total emisi karbon dunia dihasilkan oleh pembangkit listrik. Sebuah lembaga riset independen yang berbasis di Amerika, CGD (Center for Global Development) melakukan penelitian mengenai besar emisi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia. CGD

mengump ulkan data dari sekitar 50.000 pembangkit listrik di seluruh dunia dan mengumpulkannya dalam suatu database yang disebut CARMA (Carbon Monitoring For Action) [5].

Data yang dikump ulkan dalam CARMA berasal dari laporan pemerintah dan pembangkit itu sendiri. Bila data yang diperoleh masih kurang, CARMA melakukan perkiraan emisi dengan metode statistik berdasarkan jenis dan umur pembangkit listrik, bahan bakar yang digunakan, serta jumlah energi yang di hasilkan. CARMA berhasil mengumpulkan daftar negara penghasil emisi CO2 terbesar dari sektor pembangkit listrik serta daftar pembangkit listrik di seluruh dunia yang paling banyak menghasilkan emisi CO2.

Dari penelitian yang dilakukan tersebut, Indonesia berada pada urutan 18 sebagai penyumbang emisi karbon di dunia. Lima besar penyumbang terbesar emisi karbon di dunia adalah berturut-turut Amerika Serikat, China, Rusia, India dan Jepang. Pembangkit Suralaya merupakan salah satu pembangkit Indonesia yang menduduki peringkat 11 dari daftar pembangkit di dunia yang memiliki emisi karbon terbesar di dunia [5].

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Bali diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi. Provinsi Bali memiliki potensi energi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik terdiri dari tenaga air sebesar kurang lebih 20 MW dan panas bumi sebesar 296 MWe yang tersebar di 5 lokasi. Kebutuhan bahanbakar untuk pembangkit di Bali harus dikirim dari provinsi lain, meliputi BBM seperti saat ini, batubara terkait dengan PLTU Celukan Bawang dan kemungkinan mini LNG ke Pesanggaran sesuai dengan kelayakan keekonomiannya. Untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan listrik Bali hingga tahun 2020, direncanakan tambahan pembangkit sebesar 394 MW yang terdiri dari pembangkit batubara dan panas bumi.

Proyek PLTU Bali Timur yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2010-2019 dibatalkan karena pembangunan transmisi Jawa Bali Crossing 500 kV telah diputuskan untuk dilaksanakan, sehingga sistem kelistrikan Bali akan dapat dipenuhi oleh kabel laut Jawa-Bali sirkuit 3-4 (2x100 MW), PLTU Celukan Bawang (380 MW) dan transmisi 500 kV Jawa-Bali Crossing[4].

Dalam penelitian ini perhitungan emisi karbon yang digunakan adalah , faktor emisi, dan database yang digunakan oleh Kemitraan perhitungan dari Regional Carbon Sequestration Partnerships (RCSPs). Data dianalisis berdasarkan metodologi IPCC GRK tahun 2006 menggunakan data konsumsi bahan bakar, koefisien karbon bahan bakar khusus, dan fraksi bahan bakar yang berhubungan dengan karbon teroksidasi. Emisi CO2 dihitung melalui

pembakaran bahan bakar berdasarkan jenis dan penggunaan data yang diberikan oleh Transfer Technology Network (TTN). Berikut rumus emisi karbon untuk tipe pembangkit listrik [6]: untuk bahan bakar cair atau gas

MONS^^

1 z.oou

(1)

untuk bahan bakar padat i;.'.'.= -., .....................(2)

Dimana:

-

-UC ■ J- : Jumlah emisi karbon per tahun (ton per tahun)

t,, : Tingkat penggunaan bahan bakar (Fuel Usage

Rate, galon per tahun jika cair, scf juta per tahun jika gas; ton per tahun jika padat)

: : Persentase Carbon in fuel

∕ : Fuel density (lb per galon jika cairan, lb per juta scf jika gas)

Total pemakaian bahan bakar serta produksi listrik masing-masing pembangkit pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1. total penggunaan bahan bakar seluruh pembangkit pada tahun 2012 adalah sebesar 698.355.342 liter dengan produksi listrik sebesar 2.331.641.505 kWh

Tabel 1. Pemakaian Bahan Bakar Dan Produksi Listrik Tahun 2012

|

Pembangkit |

Pemakaian hsd (Liter) |

Produksi Listrik (kWh) |

|

PLTD-M Pesanggaran 10 |

11.374.001 |

42.314.700 |

|

PLTD-M Pesanggaran 11 |

12.117.762 |

44.276.500 |

|

PLTG-M Pesanggaran 1 |

16.165.677 |

34.679.300 |

|

PLTG-M Pesanggaran 2 |

16.122.085 |

34.942.200 |

|

PLTG-M Pesanggaran 3 |

76.861.007 |

197.445.100 |

|

PLTG-M Pesanggaran 4 |

46.827.813 |

123.986.600 |

|

PLTG-M Gilimanuk 1 |

203.659.027 |

601.744.000 |

|

PLTG-M Pemaron 2 |

12.152.678 |

31.121.708 |

|

boo 30 MW Pesanggaran |

40.748.046 |

169.228.092 |

|

bot 50 MW Pesanggaran |

78.934.881 |

352.119.464 |

|

BOO 45 MW Pemaron Blok 1-2 |

81.592.080 |

310.874.208 |

|

BOO 20 MW PEMaron Blok 3-4 |

29.771.346 |

114.278.052 |

|

BOO 15 MW PEMaron Blok 5-6 |

21.955.880 |

86.064.811 |

|

BOO 45 MW PEMaron Blok 7-8 |

50.073.059 |

188.566.772 |

|

total |

698.355.342 |

2.331.641.505 |

Pada tahun 2013 terdapat tambahan pengoperasian pembangkit PLTD C 50 MW Pesanggaran dan PLTD D 45 Pesanggaran. Total pemakaian bahan bakar PLTD C 50 MW Pesanggaran tahun 2013 adalah sebesar 35.111.298 liter serta produksi listrik sebesar 135.876.258 kWh sedangkan total pemakaian bahan bakar PLTD D 45 MW Pesanggaran tahun 2013 adalah sebesar 8.663.203 liter serta produksi listrik sebesar 33.423.814 kWh.

-

3.2 Prakiraan Kebutuhan listrik 2012-2020

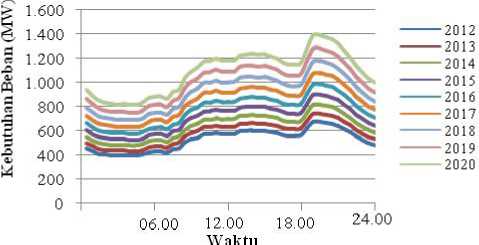

Perhitungan kebutuhan energi listrik Bali tahun 2012-2020 dilakukan mengikuti pola beban dalam penelitian Wirtayasa (2012)[7], Magister Teknik Elektro Universitas Udayana kemudian disesuaikan dengan beban puncak Bali tahun 2012 sampai tahun 2020 yang tertuang dalam RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2012-2020. Gambar 1 menunjukkan pola beban Bali tahun 2012-2020. Kebutuhan beban selama 1 hari diprosentasekan setiap 30 menit, sehingga didapatkan kurva b eban selama 1 hari di tahun 2012-2020. Beban puncak terjadi pada pukul 19.30 wita meningkat setiap tahun. Beban terendah terjadi pada kisaran pukul 02.30 wita - 04.30 wita. Beban puncak berturut-turut dari tahun 2012-2020 adalah sebesar 674MW, 741MW, 815MW, 897MW, 984MW, 1.077MW, 1.176MW, 1.281MW, 1.390MW.

Gambar 1. Pola Beban Bali Tahun 2012-2020

Setelah didapatkan pola beban Bali dari Tahun 2012-2020, maka dapat dihitung keb utuhan energi listrik Bali tahun 2012-2020. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan kebutuhan beban setiap setengah jam dengan kebutuhan beban pada saat itu. Tabel 2 menunjukkan prakiraan kebutuhan listrik tahun 20122020. Beban puncak tahun 2012 adalah sebesar 674 MW meningkat setiap tahunnya menjadi 1.390 MW pada tahun 2020. Kebutuhan listrik per hari tahun 2012 adalah sebesar 12.625,27 MWh dan pada tahun 2020 sebesar 26.037,27 MWh.

Tabel 2. Prakiraan Kebutuhan Listrik 2012-2020

|

Tahun |

Beban Puncak (MW) |

Kebutuhan Listrik Perhari (MWh) |

|

2012 |

674 |

12.625,27 |

|

2013 |

741 |

13.880,30 |

|

2014 |

815 |

15.266,46 |

|

2015 |

897 |

16.802,47 |

|

2016 |

984 |

18.432,14 |

|

2017 |

1.077 |

20.174,20 |

|

2018 |

1.176 |

22.028,66 |

|

2019 |

1.281 |

23.995,50 |

|

2020 |

1.390 |

26.037,27 |

Pemodelan emisi karbon Sistem Pembangkitan Bali diawali dengan pemberian simbol pembangkit serta emisi karbon yang dihasilkan. Dimana Pembangkit diberi simbol P dan emisi yang

dihasilkan diberi lambang e. PLTD Pesanggaran 11 dengan symbol P1 dengan emisi e1 serta produksi energi listrik kWh1. Demikian seterusnya sampai dengan Jawa-Bali Crosing 500 kV dengan simbol P21, emisi e∑1 dan produksi listrik kWh21. Tabel 3 menunjukkan pemodelan masing-masing pembangkit Bali Tahun 2012-2020.

Tabel 3. Pemodelan Pembangkit

|

Pembangkit |

Simbol |

Keterangan |

|

PLTD-M Pesanggaran 10 |

P1 |

Relokasi April 2014 |

|

PLTD-M Pesanggaran 11 |

P2 |

Relokasi April 2014 |

|

PLTG-M Pesanggaran 1 |

P3 | |

|

PLTG-M Pesanggaran 2 |

P4 | |

|

PLTG-M Pesanggaran 3 |

P5 | |

|

PLTG-M Pesanggaran 4 |

P6 | |

|

PLTG-M Gilimanuk 1 |

P7 | |

|

PLTG-M Pemaron 1 |

P8 | |

|

PLTG-M Pemaron 2 |

P9 | |

|

BOO 30 MW Pesanggaran |

P10 | |

|

BOT 50 MW Pesanggaran |

P11 |

Operasi - Juli 2014 |

|

BOO 45 MW Pemaron 1-2 |

P12 |

Operasi - Juli 2014 |

|

BOO 20 MW Pemaron 3-4 |

P13 |

Operasi - Juli 2014 |

|

BOO 15 MW Pemaron 5-6 |

P14 |

Operasi - Juli 2014 |

|

BOO 45 MW Pemaron 7-8 |

P15 |

Operasi - Juli 2014 |

|

PLTD C 50 MW Pesanggaran |

P16 |

Operasi - Juli 2014 |

|

PLTD D 45 MW Pesanggaran |

P17 |

Operasi - Juli 2014 |

|

Kabel Laut Sirkit 1 -2 |

P18 | |

|

Kabel Laut Sirkit 3-4 |

P19 |

Operasi Agustus 2014 |

|

Celukan Bawang |

P20 |

Operasi Agustus 2014 |

|

Jawa-Bali 500 KV |

P21 |

Operasi Awal 2015 |

Skenario pola operasi disusun dengan kombinasi pengoperasian pembangkit dimana pembangkit yang ada di Bali dan yang ada di luar Bali dibebankan maksimum secara bergantian dan disesuaikan dengan penambahan pembangkit yang ada. Dalam perhitungan emisi karbon pada masing-masing skenario pola operasi menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut: seluruh pembangkit mampu menghasilkan energi listrik dalam batas maksimumnya dan dianggap konstan sampai tahun 2020, pengoperasian pembangkit ideal tanpa terjadi gangguan, rata-rata waktu pemeliharaan sistem pembangkitan Bali dalam 1 tahun adalah 45 hari. Skenario pola operasi yang disusun dibagi menjadi tiga kondisi dan dijabarkan menjadi 6 buah skenario sebagai berikut :

-

• Kondisi 1 : Penambahan kabel laut sirkit 3 dan 4

Skenario 1 : Urutan operasi pembangkit P11, Ptambahan, P10, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P2, P7, P6, P5, Ps, P9, P4, P3, P18 dan terakhir P19.

Skenario 2 : Urutan operasi pembangkit P18, P19, P11, Ptambahan, Pw, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P2, P7, P6, P5, P8, P9, P4 dan terakhir P5.

-

• Kondisi 2 : Penambahan PLTU Celukan Bawang Skenario 3 : Urutan operasi pembangkit P11, Ptambahan, P10, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P7, P7, P6, P5, P8, P9, P4, P3, P18, P19 dan terakhir P20.

Skenario 4 : Urutan operasi pembangkit P18, P19, P20, P11, Ptambahan, P10, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P2, P7, P6, P5, P8, P9, P4 dan terakhir P3.

-

• Kondisi 3 : Penambahan Jawa Bali Crossing

Skenario 5 : Urutan operasi pembangkit P11, Ptambahan, P10, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P2, P7, P6, P5, P8, P9, P4, P3, P18, P19,P20 dan terakhir P21.

Skenario 6 : Urutan operasi pembangkit P18, P19, P20,P21, P11, Ptambahan, P10, P14, P16, P17, P13, P12, P15, P1, P2, P7, P6, P5, P8, P9, P4 dan terakhir P3.

Pembangkit tambahan dimasukkan kedalam skenario karena terdapat rencana PT. Indonesia Power menambah pembangkit dengan kapasitas 50 MW pada awal tahun 2015 dan setiap tahun meningkat 50 MW, sehingga pada tahun 2018 terdapat tambahan pembangkit sebesar 200 MW. Karakteristik Ptambahan ini diasumsikan sama dengan BOT 50 MW Pesanggaran(P11) sehingga nantinya emisi per kWhnya akan memiliki nilai yang sama.

Emisi per kWh masing-masing pembangkit diperoleh dari besar emisi karbon yang dihasilkan dibagi dengan besar produksi listrik masing-masing pembangkit. Tabel IV menunjukkan emisi per kWh masing-masing pembangkit, besar emisi karbon dihitung dengan persamaan 1 serta produksi listrik sesuai dengan data pada tabel I. Emisi per kWh merupakan emisi karbon yang dihasilkan masing-masing pembangkit dibagi produksi listriknya. Untuk pembangkit P1 emisi karbon per kWh-nya adalah sebesar 0,800 kg/kWh demikian seterusnya sampai dengan pembangkit P15 sebesar 0,790 kg/kWh. Emisi/kWh pembangkit yang ada di Bali adalah sebesar 0,891 kg/kWh yang didapat dari emisi karbon total P1-P15 dibagi dengan produksi listrik total P1-P15.

Tabel 4. Emisi Per Kwh Pembangkit

|

Pemb |

Produksi Listrik (kWh) |

Emisi Karbon (kg) |

Emisi/kWh (kg/kWh) |

|

P1 |

42.314.700 |

33.853.510,38 |

0,800 |

|

P2 |

44.276.500 |

36.067.236,29 |

0,815 |

|

P3 |

34.679.300 |

48.115.426,94 |

1,387 |

|

P4 |

34.942.200 |

47.985.679,96 |

1,373 |

|

P5 |

197.445.100 |

228.768.653,90 |

1,159 |

|

P6 |

123.986.600 |

139.378.030,07 |

1,124 |

|

P7 |

601.744.000 |

606.169.542,65 |

1,007 |

|

P9 |

31.121.708 |

36.171.160,07 |

1,162 |

|

P10 |

169.228.092 |

121.282.246,96 |

0,717 |

|

P11 |

352.119.464 |

234.941.320,40 |

0,667 |

|

P12 |

310.874.208 |

242.850.192,04 |

0,781 |

|

P13 |

114.278.052 |

88.611.260,96 |

0,775 |

|

P14 |

86.064.811 |

65.349.353,45 |

0,759 |

|

P15 |

188.566.772 |

149.037.161,38 |

0,790 |

|

TOTAL |

2.331.641.505 |

2.078.580.775,43 |

0,891 |

Pada tahun 2013 terdapat penambahan pembangkit sewa P16 dan P17. Berdasarkan hasil perhitungan, emisi karbon per kWh dari pembangkit P16 adalah sebesar 0,769 kg/kWh serta pembangkit P17 sebesar 0,771 kg/kWh.

-

3.5 Emisi Karbon Sistem Pembangkitan Bali dengan Pola Operasi Eksisting Tahun 20132020

Perhitungan emisi karbon sistem pembangkitan Bali dengan pola operasi eksisting dihitung dengan

mengalikan emisi karbon per kWh masing-masing pembangkit dengan prakiraan produksi listrik masing masing pembangkit tahun 2013-2020. Total produksi listrik sistem pembangkitan Bali dipenuhi oleh suplai dari luar Bali yaitu pembangkit P18 (kabel laut sirkit 1 dan 2) sebesar 23,838% dan sisanya adalah dari pembangkit yang ada di Bali sebesar 76,162%.

Emisi karbon per kWh untuk pembangkit Bali adalah sebesar 0,810 kg/kWh setelah penambahan P16 dan P 17, sedangkan untuk pembangkit luar Bali termasuk kabel laut sirkit 3 dan 4 (P19) dan Jawa Bali Crossing (P21) menggunakan average grid emission factor untuk Jawa Bali yang terdapat dalam RUPTL PT. PLN (Persero) 2011-2020 sebesar 0,778 kg/kWh [4]. Sedangkan untuk PLTU Celukan Bawang emisi karbon per kWh diasumsikan sebesar 1,140 kg/kWh.

-

3.6 Emisi Karbon Pola Operasi Skenario 1

Emisi karbon per hari didapatkan dengan mengalikan kWh yang dibangkitkan dengan emisi per kWh masing-masing pembangkit yang beroperasi disesuaikan urutan pada skenario yang telah disusun serta kebutuhan beban. Emisi karbon selama satu tahun didapat dengan mengalikan emisi karbon perhari dengan 365 hari dikurangi asumsi waktu pemeliharaan rata-rata sistem pembangkitan Bali sebesar 45 hari. Tabel 5 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 1. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 1 sebesar 4.018.204 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 6.373.047 Ton pada tahun 2020.

Tabel 5. Emisi Karbon Skenario 1

|

Tahun |

Emisi Karbon |

Emisi Karbon |

|

(Kg) |

(Ton) | |

|

2013 |

4.018.204.251 |

4.018.204 |

|

2014 |

4.595.088.948 |

4.595.089 |

|

2015 |

4.953.744.389 |

4.953.744 |

|

2016 |

5.316.927.837 |

5.316.928 |

|

2017 |

5.701.001.873 |

5.701.002 |

|

2018 |

6.127.238.791 |

6.127.239 |

|

2019 |

6.373.046.957 |

6.373.047 |

|

2020 |

6.373.046.957 |

6.373.047 |

Pada skenario 2 ini pengoperasian pembangkit dimulai dengan pembebanan maksimum pada Kabel laut sirkit 1,2,3 dan 4, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan pembangkit dengan urutan pembangkit yang memiliki emisi karbo n per kWh terendah sampai tertinggi disesuaikan dengan kebutuhan listrik perhari setiap tahunnya.

Tabel 6 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 2. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 2 sebesar 3.515.254 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 6.373.047 Ton pada tahun 2020. Dengan pembebanan maksimum pada kabel laut laut sirkit 1,2,3 dan 4, emisi karbon yang dihasilkan lebih rendah daripada skenario 1.

Tabel 6. Emisi Karbon Skenario 2

|

Tahun |

Emisi Karbon (Kg) |

Emisi Karbon (Ton) |

|

2013 |

3.515.253.876 |

3.515.254 |

|

2014 |

4.016.565.843 |

4.016.566 |

|

2015 |

4.573.810.969 |

4.573.811 |

|

2016 |

4.989.826.508 |

4.989.827 |

|

2017 |

5.415.960.084 |

5.415.960 |

|

2018 |

5.947.261.007 |

5.947.261 |

|

2019 |

6.373.046.957 |

6.373.047 |

|

2020 |

6.373.046.957 |

6.373.047 |

Emisi Karbon yang dihasilkan oleh sistem pembangkit Bali dengan pembebanan maksimum pada pembangkit P1-P17 memiliki hasil yang sama dengan Skenario 1 dari tahun 2013-2018, karena kebutuhan listrik per hari bisa dipenuhi oleh pembangkit P1-P17 dan pembangkit P18-P19. Untuk tahun 2019-2020 memiliki hasil yang berbeda karena PLTU Celukan Bawang (P20) baru dioperasikan pada sistem. Tabel 7 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 3. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 3 sebesar 4.018.204 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 7.475.206 Ton pada tahun 2020.

Tabel 7. Emisi Karbon Skenario 3 Tahun 2013-2020

|

Tahun |

Emisi Karbon (Kg) |

Emisi Karbon (Ton) |

|

2013 |

4.018.204.251 |

4.018.204 |

|

2014 |

4.595.088.948 |

4.595.089 |

|

2015 |

4.953.744.389 |

4.953.744 |

|

2016 |

5.316.927.837 |

5.316.928 |

|

2017 |

5.701.001.873 |

5.701.002 |

|

2018 |

6.127.238.791 |

6.127.239 |

|

2019 |

6.730.368.557 |

6.730.369 |

|

2020 |

7.475.206.253 |

7.475.206 |

Kabel laut sirkit 3-4 (P19) serta PLTU IPP Celukan Bawang (P20) beroperasi mulai Agustus 2014. Sehingga untuk Tahun 2013-Juli 2014 besar emisi karbon dari pengoperasian pembangkit sama dengan pembahasan E(skenario 2). Emisi karbon selama satu tahun didapat dengan mengalikan emisi karbon perhari dengan 365 hari dikurangi asumsi waktu pemeliharaan rata-rata sistem pembangkitan Bali sebesar 45 hari. Tabel 8 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 4. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 4 sebesar 3.515.254 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 7.452.686 Ton pada tahun 2020.

Tabel 8. Emisi Karbon Skenario 4 Tahun 2013-2020

|

Tahun |

Emisi Karbon |

Emisi Karbon |

|

(Kg) |

(Ton) | |

|

2013 |

3.515.253.876 |

3.515.254 |

|

2014 |

4.155.554.453 |

4.155.554 |

|

2015 |

5.073.080.055 |

5.073.080 |

|

2016 |

5.638.515.118 |

5.638.515 |

|

2017 |

6.010.463.318 |

6.010.463 |

|

2018 |

6.406.410.103 |

6.406.410 |

|

2019 |

6.826.351.206 |

6.826.351 |

|

2020 |

7.452.686.261 |

7.452.686 |

Tabel 10. Emisi Karbon Skenario 6 Tahun 2013-2020

|

Tahun |

Emisi Karbon |

Emisi Karbon |

|

(Kg) |

(Ton) | |

|

2013 |

3.515.253.876 |

3.515.254 |

|

2014 |

4.155.554.453 |

4.155.554 |

|

2015 |

4.183.142.794 |

4.183.143 |

|

2016 |

4.588.865.574 |

4.588.866 |

|

2017 |

5.022.568.832 |

5.022.569 |

|

2018 |

5.589.514.368 |

5.589.514 |

|

2019 |

6.307.017.600 |

6.307.018 |

|

2020 |

7.051.855.296 |

7.051.855 |

-

3.10 Emisi Karbon Pola Operasi Skenario 5

Emisi karbon yang dihasilkan tahun 2013-1018 oleh pola operasi skenario 5 adalah menjadi sama dengan pola operasi skenario 3 dimana kebutuhan listrik Bali dapat tepenuhi tanpa pengoperasian Bali Jawa Crossing maupun PLTU Celukan Bawang. Pola operasi skenario 5 memiliki emisi karbon yang lebih rendah daripada skenario 3 untuk tahun 2019-2020. Hal ini menunjukkan Jawa Bali Crossing dengan daya mamp u yang besar akan mamp u menurunkan emisi Sistem Pembangkitan Bali. Tabel 9 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 5. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 5 sebesar 4.018.204 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 7.125.222 Ton pada tahun 2020.

Tabel 9. Emisi Karbon Skenario 5 Tahun 2013-2020

|

Tahun |

Emisi Karbon |

Emisi Karbon |

|

(Kg) |

(Ton) | |

|

2013 |

4.018.204.251 |

4.018.204 |

|

2014 |

4.595.088.948 |

4.595.089 |

|

2015 |

4.953.744.389 |

4.953.744 |

|

2016 |

5.316.927.837 |

5.316.928 |

|

2017 |

5.701.001.873 |

5.701.002 |

|

2018 |

6.127.238.791 |

6.127.239 |

|

2019 |

6.616.903.277 |

6.616.903 |

|

2020 |

7.125.222.336 |

7.125.222 |

Pengoperasian Jawa Bali Crossing direncanakan mulai tahun 2015, sehingga untuk tahun 2013 - Juli 2014 besar emisi karbon dari pengoperasian pembangkit sama dengan pembahasan E(Skenario 2). Untuk Bulan Agustus-Desember 2014 kebutuhan listrik dipenuhi dengan pengoperasian kabel laut sirkit 1,2,3 dan 4 serta PLTU IPP Celukan Bawang. Jawa Bali Crossing dimasukkan tahun 2015 untuk menambah suplai energi listrik. Emisi karbon selama satu tahun didapat dengan mengalikan emisi karbon perhari dengan 365 hari dikurangi asumsi waktu pemeliharaan rata-rata sistem pembangkitan Bali sebesar 45 hari. Tabel 10 menunjukkan emisi karbon per tahun dari pembangkit Bali dengan pola operasi skenario 6. Emisi karbon yang dihasilkan oleh skenario 5 sebesar 3.515.254 Ton pada tahun 2013 terus meningkat setiap tahun menjadi 7.051.855 Ton pada tahun 2020.

Berdasarkan Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia yang dirilis Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia berencana untuk memberlakukan pajak karbon pada tahun 2014. Pajak karbon sejumlah Rp 80.000 setiap ton emisi CO2 akan diterapkan dan dijadwalkan naik 5% setiap tahun. Dengan acuan nilai pajak karbon tersebut dapat dihitung pajak Karbon yang harus dikenakan untuk sistem pembangkitan Bali yang disesuaikan dengan skenario pola operasi yang telah ditentukan dalam pembahasan penelitian ini.

Pajak karbon yang dihasilkan masing masing skenario pola operasi berbanding lurus dengan emisi karbon yang dihasilkan masing masing skenario pola operasi. Pajak karbon tahun 2013 tidak dilakukan perhitungan karena kebijakan pengenaan pajak karbon adalah pada tahun 2014. Tabel 11 menunjukkan pajak karbon untuk masing-masing skenario.

Dari tabel 7 dapat dilihat untuk tahun 2014 pajak karbon terendah diperoleh dari pola operasi eksisting sebesar Rp. 56,28 per kWh. setelah masuknya Jawa Bali Crossing tahun 2015, pajak karbon per kWh terendah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 didapat dengan pola operasi skenario 6 . Seperti pembahasan pajak karbon total diatas, pajak karbon yang lebih rendah akan diperoleh dengan maksimum pengoperasian pembangkit yang ada di luar Bali.

Dari pengoperasian pembangkit dengan pola operasi 1-6, kebutuhan energi listrik Bali hanya dapat dipenuhi oleh pola operasi skenario 3-6 sedangkan untuk pola operasi 1 dan 2 tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik tahun 2019-2020. Skenario terbaik yang menghasilkan emisi karbon terendah adalah pola operasi skenario 6. Emisi karbon yang dihasilkan dengan pengoperasian maksimum pada pembangkit Pesanggaran, Gilimanuk, Pemaron dan Pembangkit Sewa memiliki nilai lebih tinggi daripada pengoperasian maksimum pada Kabel laut dan Jawa Bali Crossing 500kV.

Pada RUPTL.PT. PLN (Persero) 2011-2020 proyeksi emisi karbon pembangkit seluruh Indonesia akan meningkat dari 141 juta ton pada 2011 menjadi 276 juta ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk Sistem Jawa Bali emisi karbon naik dari 110 juta ton pada 2011 menjadi 205 juta ton pada 2020. Emisi karbon yang dihasilkan Sistem pembangkitan Bali

dengan pola operasi skenario 6 pada tahun 2020 adalah sebesar 7.051.855 ton, jika diprosentasekan emisi karbon sistem pembangkit Bali adalah 3,44% dari seluruh emisi Sistem Jawa Bali.

Pembangkit Suralaya yang juga terkoneksi dengan Sistem Jawa Bali menurut penelitian yang dilakukan oleh CGD (Center for Global Development) merupakan penghasil emisi karbon urutan 11 terbesar di dunia dengan emisi yang dihasilkan sebesar 27.200.000 ton [5].

PLTU Suralaya berlokasi di Propinsi Banten. Total kapasitas PLTU Suralaya adalah 3.400 MW dengan konsumsi batubara sekitar 12 juta ton per tahun, dan memproduksi listrik rata-rata sebesar 25 miliar kWh per tahun [8]. Dengan produksi Listrik dan emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya tersebut emisi karbon per kWh-nya adalah 1,088 kg/kWh.Jika dibandingkan dengan emisi karbon sistem pembangkitan Bali dengan pola operasi skenario 6, jika semua pembangkit bekerja

emisi per kWh sistem pembangkitan Bali adalah 0,916 kg/ kWh, emisi yang dihasilkan oleh pola operasi skenario 4 lebih rendah daripada PLTU Suralaya.

Berdasarkan proposal EPA turbin bertenaga gas alam ukuran besar harus memenuhi batas polusi 453,6 kg CO2 per MWh. Sementara turbin gas alam kecil harus memenuhi batas sekitar 500 kg CO2 per MWh. Pembangkit listrik tenaga batu bara baru juga harus memenuhi batas polusi 500 kg CO2 per MWh [9].

Sistem pembangkitan Bali memiliki emisi karbon per kWh lebih tinggi hamp ir dua kali lipat dari standar pembatasan polusi karbon bagi pembangkit listrik baru yang diusulkan EPA, dengan batas polusi pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 500 kg/ MWh atau 0,5 kg/kWh. PLTU Suralaya juga memiliki nilai emisi karbon per kWh dua kali lipat lebih tinggi dari standar tersebut.

Tabel 11. Pajak Karbon Tahun 2014-2020

|

Tahun |

Pajak Karbon (Milyar Rp) | ||||||

|

Eksisting |

Skenario 1 |

Skenario 2 |

Skenario 3 |

Skenario 4 |

Skenario 5 |

Skenario 6 | |

|

2014 |

313,58 |

367,61 |

321,33 |

367,61 |

332,44 |

367,61 |

332,44 |

|

2015 |

362,39 |

416,11 |

384,20 |

416,11 |

426,14 |

416,11 |

351,38 |

|

2016 |

417,42 |

468,95 |

440,10 |

468,95 |

497,32 |

468,95 |

404,74 |

|

2017 |

479,71 |

527,97 |

501,57 |

527,97 |

556,63 |

527,97 |

465,14 |

|

2018 |

550,00 |

595,82 |

578,31 |

595,82 |

622,96 |

595,82 |

543,53 |

|

2019 |

629,06 |

650,70 |

650,70 |

687,19 |

696,99 |

675,60 |

643,96 |

|

2020 |

716,72 |

683,24 |

683,24 |

801,40 |

798,98 |

763,88 |

756,01 |

Tabel 12. Pajak Karbon/ Kwh Tahun 2014-2020

|

Tahun |

Pajak karbon per kWh (Rp.) | ||||||

|

Eksisting |

Skenario 1 |

Skenario 2 |

Skenario 3 |

Skenario 4 |

Skenario 5 |

Skenario 6 | |

|

2014 |

56,28 |

65,97 |

57,67 |

65,97 |

59,66 |

65,97 |

59,66 |

|

2015 |

59,09 |

67,85 |

62,65 |

67,85 |

69,48 |

67,85 |

57,29 |

|

2016 |

62,04 |

69,70 |

65,42 |

69,70 |

73,92 |

69,70 |

60,16 |

|

2017 |

65,15 |

71,70 |

68,12 |

71,70 |

75,59 |

71,70 |

63,17 |

|

2018 |

68,40 |

74,10 |

71,93 |

74,10 |

77,48 |

74,10 |

67,60 |

|

2019 |

74,88 |

77,46 |

77,46 |

78,46 |

79,58 |

77,14 |

73,53 |

|

2020 |

85,31 |

81,33 |

81,33 |

84,33 |

84,07 |

80,38 |

79,55 |

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan emisi karbon sistem pembangkitan Bali menunjukkan emisi karbon terendah tahun 2013-2020 dihasilkan oleh pola operasi skenario 6. Pajak karbon per kWh terendah dihasilkan oleh pola operasi skenario 6 tahun 20152020 setelah masuknya Jawa Bali Crossing ke dalam sistem. Emisi karbon yang dihasilkan dengan pengoperasian maksimum pada pembangkit Pesanggaran, Gilimanuk, Pemaron dan Pembangkit Sewa memiliki nilai lebih tinggi daripada pengoperasian maksimum pada Kabel laut dan Jawa Bali Crossing 500kV. Oleh karena itu untuk mengurangi pajak karbon maka pengoperasian

dilakukan dengan memaksimalkan pasokan dari luar Bali berupa kabel laut dan Jawa Bali Crossing.

-

[1] Astra, I.M, 2010. Energi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan. Jurnal Meteorologi dan Geofisika Vol. 11 No. 2 Tahun 2010 : 127-135.

-

[2] Finahari, I.N. dkk. 2010. Emisi Gas CO2 pada Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Semarang. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir III Pusat Pengembangan Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2010.

-

[3] Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation in Indonesia. Available from: URL :

http://www.fiskal.deDkeu.go.id/webbkf/siaranDe rs ∕siaranpdf%5CGreen%20PaDer%20Final.Ddf Diunduh tanggal 12 November 2012.

-

[4] PT. PLN (Persero). 2011. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2011-2020. Jakarta : PT. PLN (Persero).

-

[5] Negara Penghasil CO2 Terbesar. Available from:

URL:httD://www.baDelkescikarang.or.id/baDelk escikarang/index.DhD?option=com_content&vie w=article&id=599:10-negara-Denghasil-emisi-co2-terbesar&catid=3 9:kesehatan&Itemid= 15. Diunduh tanggal 19 juni 2014.

-

[6] CaDture and TransDortation Working GrouD of the DOE Regional Carbon Sequestration PartnershiDs, 2010. CO2 Stationary Source Emission Estimation Methodologies Summary. U.S. DeDartment of Energy National Energy Technology Laboratory Carbon Storage Program.

-

[7] Wirtayasa, IK. 2012. “Analisis Ketersediaan Daya Listrik Pulau Bali Dengan BeroDerasinya SUTET 500 KV Jawa-Bali” (Tesis). Denpasar :Univesitas Udayana

-

[8] Ringkasan Eksklusif Kajian Internalisasi Biaya Eksternal Pengembangan Energi. Available from: URL: httD://www.esdm. go.id/batubara/ doc download/1061 -ringkasan-eksekutif-kajian-internalisasi-biaya-eksternal-Dengembangan -energi.html Diunduh tanggal 20 Juni 2014.

-

[9] EPA Usulkan Standar Polusi Pembangkit Listrik. Available from: URL: httD://www. batamtoday.com/ berita33730-EPA-Usulkan-Standar-Polusi-Pembangkit-Listrik.html Diunduh tanggal 20 Juni 2014.

Teknologi Elektro

35

Vol. 13 No. 2 Juli- Desember 2014

Discussion and feedback