Struktur Komunitas Epifauna pada Ekosistem Lamun di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu, Bali

on

JMRT, Volume 7 No 1 Tahun 2024, Halaman: 34-42

JMRT

JOURNAL OF MARINE RESEARCH AND TECHNOLOGY

journal homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/JMRT

ISSN: 2621 - 0096 (electronic); 2621 - 0088 (print)

Struktur Komunitas Epifauna pada Ekosistem Lamun di Pantai Prapat Agung dan

Pantai Segara Ayu, Bali

Gusti Ayu Tiara Wisma Saria, Dwi Budi Wiyantoa, Putu Satya Pratama Atmajaa*

aProgram Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Unuversitas Udayana, Bali, Indonesia

*Corresponding author, email: satyapratama@unud.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 17 April 2023

Received in revised form: 11 July 2023

Accepted: 30 January 2024

Available online: 6 Februari 2024

Keywords:

Community structure,

Density,

Epifauna,

Seagrass

A B S T R A C T

Seagrass, a flowering marine plant, has adapted to thrive in shallow seas where its stems grow along the substrate. Seagrass meadows offer numerous benefits due to the mutual interaction between seagrass and marine biota. The primary objective of this study was to determine the precise composition of the epifauna community and establish the relationship between epifauna abundance and seagrass density. The research was conducted between October and December 2022. Purposive random sampling was employed as the research methodology, with three stations selected at each research location. The findings revealed the presence of nine seagrass species, namely Cymodocea rotundata, C. serrulata, Enhalus acoroides, Halodule pinifolia, H. uninervis, Halophila ovalis, H. minor, Thalassia hemprichii, and Syringodium iseotifolium. The highest species density, recorded at Prapat Agung Beach, was observed in the H. uninervis type with a density of 216 ind/m2. Conversely, at Segara Ayu Beach, the highest species density was found in the C. rotundata type, with a 320/m2 density. Segara Ayu Beach exhibited the highest epifauna diversity, scoring 3.46 in the high category. Additionally, it displayed the highest epifauna uniformity, with a score of 0.92 in the high category. Prapat Agung Beach had the highest epifauna dominance index, scoring 0.19 in the low category. The correlation analysis between seagrass density and epifauna abundance yielded a correlation coefficient (r) of 0.779, indicating a strong relationship. The ANOSIM test results indicated a significant difference in the abundance of epifauna, with an R-value of 0.9657 and a p value o f0.0001.

Kata-kata kunci:

Epifauna;

Kepadatan;

Lamun;

Struktur komunitas

ABSTRAK

Lamun, tumbuhan laut yang berbunga, telah berevolusi untuk tumbuh subur di laut dangkal dimana batang tumbuhan lamun tumbuh menjalar dalam substrat. Padang lamun banyak memberikan manfaat dimana terdapat interaksi yang saling membutuhkan antara lamun dengan biota laut. Tujuan utama kami melakukan penelitian ini adalah untuk memastikan komposisi yang tepat komunitas epifauna dan mengetahui hubungan antara kelimpahan epifauna dengan kepadatan lamun. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2022. Metodologi penelitian menggunakan purposive random sampling yang dilakukan pada tiga stasiun di setiap lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sembilan jenis lamun yaitu Cymodocea rotundata, C. serrulata, Enhalus acoroides, Halodule pinifolia, H. uninervis, Halophila ovalis, H. minor, Thalassia hemprichii, Syringodium iseotifolium. Kerapatan jenis tertinggi pada Pantai Prapat Agung ditemukan pada jenis H. uninervis sebanyak 216 ind/m2, sedangkan di Pantai Segara Ayu kerapatan jenis tertinggi pada jenis C.rotundata sebanyak 320 ind/m2. Keanekaragaman epifauna tertinggi ditemukan di Pantai Segara Ayu sebesar 3.46 dalam kategori tinggi, keseragaman epifauna tertinggi terdapat pada Pantai Segara Ayu sebesar 0.92 dalam kategori tinggi, dan indeks dominansi epifauna tertinggi terdapat di Pantai Prapat Agung sebesar 0.19 dengan kategori rendah. Hasil analisis korelasi kerapatan lamun pada kelimpahan epifauna bernilai (r) = 0,779 yang mencerminkan hubungan yang kuat. Hasil pengujian ANOSIM menyatakan bahwa adanya perbedaan terhadap kelimpahan epifauna dengan R-value sebesar 0,9657 dan p sebesar 0,0001.

Lamun, tanaman laut yang tumbuh subur di laut dangkal dengan kedalaman mulai dari 0 hingga 200 meter, serta muara sungai. Tumbuh terendam di dalam laut, memiliki batang, daun, dan akar. Batang tanaman lamun tumbuh terbenam dan

menyebar secara horizontal di substrat yang berasal dari lumpur, pecahan karang, serta pasir (Sjafrie et al., 2018). Pada setiap ruas itu terdapat batang yang tumbuh tegak lurus ke atas yang berisikan akar, bunga, dan daun (Rawung et al., 2018). Menurut Mattewakkang (2013), lamun akan membentuk komunitas yang 34

memiliki fungsi ekologis terhadap daerah pesisir. Lamun memiliki akar dan batang yang menjulur ke dasar perairan, yang secara efektif menstabilkan substrat dan meminimalisir kekeruhan. Selain itu, kerapatan daun lamun memainkan peran penting dalam mengurangi intensitas gelombang, memfasilitasi pengendapan partikel organik dan nutrisi. Selain itu, lamun juga berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi biota laut.

Menurut Prabawa et al. (2017), epifauna merupakan makrozoobenthos yang dapat dijumpai pada ekosistem lamun, rumput laut, dan akar mangrove organisme yang berada di dekat substrat di permukaan dasar perairan. Epifauna bersifat relatif menetap pada dasar perairan dan biasanya ditemukan pada perairan intertidal yang memiliki substrat yang keras berbatu Epifauna mencari perlindungan di habitat ini, mencari ketenangan dari arus yang kuat, sementara tanaman laut menyediakan permukaan yang cocok bagi mereka untuk menempel. Kehadiran epifauna di lingkungan tertentu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suhu, kecepatan arus, ketersediaan makanan, dan kadar oksigen terlarut. Penurunan atau peningkatan kualitas air secara signifikan berpotensi mengurangi populasi epifauna, sehingga menyebabkan gangguan signifikan terhadap keseimbangan ekosistem. Selain itu, komposisi substrat pada lingkungan laut juga berperan penting dalam menentukan kelimpahan epifauna yang berada pada substrat di sekitar ekosistem lamun (Abrianti et al., 2018).

Kawasan lamun menawarkan banyak keuntungan bagi organisme laut, khususnya epifauna (Ristianti et al., 2014). Keberadaan epifauna di ekosistem lamun menandakan adanya interaksi yang saling menguntungkan antara lamun dan organisme laut (Bestari, 2019). Seperti yang dinyatakan oleh Kusumaatmaja dkk. (2016), populasi lamun yang lebat menyediakan tempat berlindung bagi epifauna, bersama dengan ketersediaan makanan yang cukup dan stabilitas lingkungan. Hal ini, pada gilirannya, mengurangi dampak arus dan gelombang, menciptakan lingkungan perairan yang lebih tenang. Akibatnya, partikel mineral dan organik sangat mudah mengendap di sekitar lamun, sehingga padang lamun menjadi habitat yang ideal bagi epifauna.

Jenis epifauna yang umumnya ditemukan pada ekosistem lamun antara lain terdapat pada kelas Gastropoda dan Echinodermata. Echinodermata dan Gastropoda adalah organisme yang saling berhubungan yang memainkan peran penting dalam ekosistem lamun dengan berperan sebagai kontributor penting dalam daur ulang nutrisi. Mereka mencapai hal ini dengan mengkonsumsi detritus, yang akhirnya memiliki manfaat bagi kesehatan dan keseimbangan ekosistem lamun secara keseluruhan sehingga padang lamun menjadi habitat untuk kelangsungan hidup biota laut tersebut (Yunita et al., 2020). Gastropoda memanfaatkan kadar oksigen terlarut yang melimpah sebagai akibat dari keberadaan vegetasi lamun untuk mencari makan dan berlindung (Dinata et al., 2022). Beberapa faktor fisik dan kimia, termasuk kedalaman, kecerahan, kekuatan arus, ketersediaan bahan organik, dan jenis substrat, dapat berdampak pada kepadatan lamun di suatu perairan. Lamun memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang di berbagai substrat, mulai dari substrat berlumpur hingga berpasir (Mahesswara et al., 2021).

Menurut Krave et al. (2019) Taman Nasional Bali Barat merupakan Pantai Prapat Agung merupakan kawasan lindung yang mencakup beberapa perairan pesisir, masing-masing dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Kondisi ini bervariasi mulai dari komposisi substrat yang mendasari hingga aktivitas manusia yang terjadi di perairan ini. Di antara pantai-pantai tersebut, Pantai Prapat Agung menonjol dengan substrat pasirnya yang halus, dihiasi oleh asosiasi ganggang makro yang subur, padang lamun, dan tegakan bakau yang tumbuh subur. Berbeda

dengan Pantai Prapat Agung, Pantai Segara Ayu merupakan contoh perairan yang memiliki ekosistem padang lamun dimana terdapat aktivitas pariwisata yang berpengaruh terhadap keberadaan padang lamun. Temuan penelitian dengan jelas menunjukkan fakta kerapatan jenis terendah terdapat pada daerah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap kelimpahan beberapa biota laut yang hidup pada ekosistem padang lamun tersebut (Mahesswara et al., 2021). Penelitian mengenai struktur komunitas epifauna juga telah dilakukan Anisa (2020), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa struktur komunitas epifauna bergantung pada faktor lingkungan dimana jika terdapat perubahan atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai maka struktur komunitasnya akan cepat berubah. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan investigasi terhadap struktur masyarakat epifauna terhadap kerapatan lamun di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu yang memiliki kondisi karakteristik perairan berbeda yang dapat berpengaruh pada kondisi lamun dan kelimpahan epifauna, dimana bertujuan untuk mengetahui kondisi kelimpahan epifauna, kondisi struktur komunitas epifauna serta adakah korelasi antara rapatan lamun pada kelimpahan epifauna.

Penelitian ini dilakukan di bulan Oktober-Desember 2022 di Pantai Prapat Agung, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan Pantai Segara Ayu, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Metode Pengambilan Data

-

a. Penentuan Stasiun dan Titik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi berbeda yaitu Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu. Proses pemilihan gardu induk dilakukan dengan menggunakan metode purposive random sampling, dengan perhatian khusus diberikan pada kawasan lamun. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa persamaan kerapatan dan persentase tutupan lamun dapat dihitung secara akurat (Lestari et al., 2020)

-

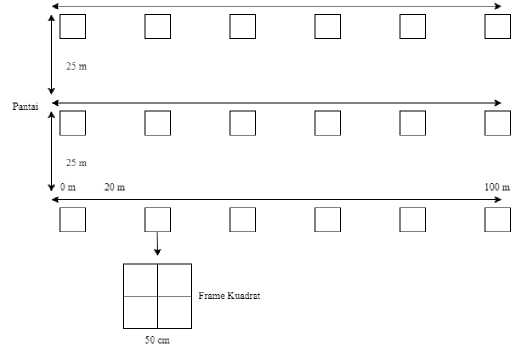

b. Pengambilan Data Lamun

Pengumpulan data lamun dilakukan dengan menggunakan transek kuadran pada saat kondisi air surut terendah. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa pengambilan sampel tidak terpengaruh oleh arus dan gelombang, sehingga memudahkan penghitungan setiap spesies atau individu (Prihatin et al., 2021). Pada setiap sub stasiun pengamatan, garis transek diposisikan tegak lurus dengan garis pantai dan membentang sepanjang 100 m. Jarak antar garis transek 25 meter, dan pada setiap gardu induk, interval transek kuadran ditetapkan sebesar 20 meter.

Pengumpulan data lamun dilakukan pada setiap gardu induk, dengan 3 kali pengulangan, seperti yang disebutkan pada penelitian Petta et al. (2021).

Gambar 2. Skema Transek Kuadrat di Padang Lamun

|

4 |

3 |

|

1 |

2 |

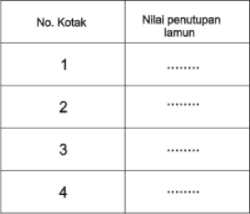

Gambar 3. Skema Teknik Penilaian Penutupan Lamun

Tabel 1. Evaluasi Tutupan dan Varietas Lamun.

|

Kelas |

Kategori |

Nilai Penutupan |

|

5 |

Tutupan ½ - penuh |

50-100 |

|

4 |

Tutupan ¼ - ½ |

25 - 50 |

|

3 |

Tutupan 1/8 - ¼ |

12,5 - 25 |

|

2 |

Tutupan < 1/16 – 1/8 |

6,25 – 12,5 |

|

1 |

<1/16 |

<6,25 |

|

0 |

Tidak ada |

0 |

-

c. Pengambilan Sampel Epifauna

Pengambilan sampel epifauna dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data lamun. Proses pengambilan sampel dilaksanakan dengan pengamatan langsung bersama transek kuadran berukuran 50 x 50 cm. Dalam transek ini, sampel epifauna diambil, dihitung, dan didokumentasikan dengan hati-hati berdasar pada temuan yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja et al. (2016). Spesimen kemudian ditempatkan pada kantong plastik serta diberi tanda yang sesuai. Untuk mengawetkan sampel epifauna, sampel-sampel itu diawetkan dengan alkohol 70% dan diidentifikasi dengan melihat morfologinya, mengacu pada Encyclopedia of Marine Gastropoda dan Robin's World Register of Marine Species (2008).

-

d. Pengukuran Parameter Kualitas Perairan

Ada dua metode yang digunakan untuk mengukur kualitas air. Metode pertama, yang dikenal sebagai pengukuran in situ, meliputi pengukuran suhu, pH, salinitas menggunakan multimeter penguji kualitas air com 600, dan oksigen terlarut (DO) menggunakan DO meter. Metode kedua difokuskan pada pengukuran kadar nitrat dan fosfat di Laboratorium Lingkungan Hidup di Provinsi Bali. Selain itu, pengambilan sampel substrat dilakukan di setiap stasiun. Sampel substrat ini kemudian dianalisis di Laboratorium Tanah Universitas Udayana untuk menentukan fraksi sedimen (Devi et al., 2019).

-

2.3 Analisis Data

-

2.3.1 Lamun

-

-

a. Kerapatan Jenis Lamun

Masing-masing jenis lamun dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (Petta et al., 2021):

Di =^ (1)

Keterangan :

Di = Kerapatan jenis lamun (tegakan/m2),

ni = Jumlah tegakan lamun (tegakan),

A = Luas keseluruhan transek (m2)

-

b. Persentase Tutupan Lamun

Penilaian tutupan lamun dan spesies lamun dapat dilakukan dengan menggunakan kotak kompak berukuran 25 cm x 25 cm di sepanjang transek kuadrat (Gambar 3). Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode skoring yang diuraikan pada Tabel 1 (Rahmawati et al., 2014).

Penentuan tutupan lamun pada transek kuadrat tunggal dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan 2 seperti yang dituangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et. al., (2014):

_ , τ NilaipenutupanLamunDalamKotak

Penutupan Lamun (%) =------------------------ (2)

Jumlah Kotak Dalam Transek

Perhitungan rata-rata tutupan jenis lamun per stasiun ditentukan dengan menggunakan persamaan 3 seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati et. al., (2014):

n , τ Nilai Penutupan Lamun Dalam Kotak z∖

Penutupan Lamun (%) =----------------------- (3)

Jumlah Kotak Dalam Transek ■ ’

Hasil kategorisasi rata-rata tutupan lamun diklasifikasikan ke dalam empat kategori berbeda, sebagaimana diuraikan oleh Rahmawati et al., (2014) dan dirinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Penutupan Lamun

|

Persentase Penutupan (%) |

Kategori |

|

0 – 25 |

Jarang |

|

26 – 50 |

Sedang |

|

51 - 75 |

Padat |

|

76 - 100 |

Sangat Padat |

-

2.3.2 Epifauna

-

a. Kelimpahan Relatif Epifauna

Perhitungan kelimpahan relatif menggunakan persamaaan 4 menurut (Kusumaatmaja et al., 2016) sebagai berikut :

KR=-× 100% (4)

N

Keterangan :

KR : Kelimpahan Relatif

ni : Jumlah individu spesies ke-i

N : Jumlah individu seluruh spesies

-

b. Indeks Kelimpahan Epifauna

Perhitungan indeks kelimpahan epifauna didapat dengan menggunakan persamaan 5 (Fitriana, 2006) sebagai berikut :

Di = n (5)

Keterangan :

Di = Kelimpahan/kepadatan epifauna (ind/m2),

ni = Jumlah individu yang ditemukan (ind),

A = Luas transek kuadrat (m2)

-

c. Indeks Keanekaragaman Jenis

Perhitungan indeks keanekaragaman epifauna menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon Wiener (H'), sebagaimana diuraikan oleh Kusumaatmaja et. al., pada tahun 2016.

H' = -∑i=1 Pi in Pi (6)

Keterangan : H’ = Indeks keseragaman, Pi = Proporsi jenis ke -I (ni/N), ni = Jumlah individu jenis ke-I (individu). Penentuan kriteria indeks keanekaragaman dengan H’<1 = rendah, 1≤H’ ≤3 = sedang, dan H’>3 = tinggi

-

d. Indeks Keseragaman Evenness

Indeks keseragaman epifauna dihitung menggunakan persamaan menurut (Putra et al., 2019) sebagai berikut :

E ——

Hmaks

(7)

Keterangan : E = Indeks keseragaman Evenness, H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, Hmaks = Ln S (indeks keanekaragaman maksimum), S = Jumlah genus yang ditemukan. Penentuan kriteria indeks keseragaman dengan <0,4 = rendah, 0,4≤ E≤0.6 = sedang, dan >0,6 = tinggi

-

e. Indeks Dominansi

Indeks dominansi dihitung menggunakan persamaan Dominance of Simpson (Inzana, 2016) sebagai berikut :

c=∑ □∑ (8)

Keterangan : C = Indeks Dominansi, ni = Jumlah individu spesies ke-I, N = Jumlah individu seluru spesies. Penentuan kriteria indeks dominansi dengan 0≤C≤0,3 = rendah, 0,3≤C≤0,6 = sedang, 0,6≤C≤1 = tinggi

-

f. Analisis Korelasi Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan

Epifauna

Metode Pearson Product Moment pada Perangkat Lunak Microsoft Excel digunakan untuk analisis korelasi (Bestari, 2019). Koefisien korelasi sederhana (r) memberikan gambaran sejauh mana korelasi antara dua variabel. Nilai hubungan (r) berkisar antara 1 hingga -1, dengan angka yang hampir 1 atau -1 menyatakan korelasi yang nyata antar variabel. Sebaliknya, angka yang hampir 0 menyatakan korelasi yang kurang signifikan. Selain itu, koefisien korelasi dapat bernilai negatif (1) atau positif (+1).

-

g. Analysis of Similiarity (ANOSIM)

Analisis uji ANOSIM dilakukan dengan menggunakan pengujian indeks Bray-Curtis, dengan 9999 permutasi untuk setiap faktor (p <0,05). Jika ditemukan perbedaan dengan menggunakan ANOSIM, maka untuk mengidentifikasi spesies mana sebagai penyumbang terbanyak untuk perbedaan yang diamati dalam kumpulan epifauna antara stasiun pengambilan sampel, perlu dilakukan analisis persentase kesamaan – kontribusi spesies (SIMPER) (Atmaja et al., 2021).

Rata-rata suhu di Pantai Prapat Agung berkisar antara 28,6-28,8°C sedangkan di Pantai Segara Ayu berkisar antara 2929,4°C. Kadar pH rata-rata di Pantai Prapat Agung berkisar antara 6,97-7,0 sedangkan di Pantai Segara Ayu berkisar antara 7,4-7,6. Kadar oksigen terlarut (DO) di Pantai Prapat Agung bervariasi antara 7,07 dan 7,7 ppm, sedangkan di Pantai Segara Ayu berkisar antara 8,4-9,1 ppm. Rata-rata kadar fosfat di Pantai Prapat Agung berkisar antara 0,003-0,004 dimana lebih rendah

dibandingkan kadar rata-rata fosfat yang ada di Pantai Segara Ayu yang berkisar antara 0,012-0,021. Kadar nitrat di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu terlihat lebih tinggi dari standar baku mutu yang ada menurut Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 yaitu 0,008 mg/L dimana pada Pantai Prapat Agung berkisar antara 0,14-0,22 dan di Pantai Segara Ayu berkisar antara 0,16-0,24. Nilai rata-rata salinitas di Pantai Segara Ayu juga ditemukan sangat tinggi berkisar antara 42-46 ppt sedangkan pada pantai Prapat Agung hanya berkisar antara 35,137,5 ppt. Tipe sedimen yang ada di Pantai Prapat Agung termasuk jenis pasir berlempung sedangkan di Pantai Segara Ayu memiliki sedimen berpasir.

-

3.2 Kelimpahan Relatif Epifauna

Distribusi spesies epifauna di Pantai Prapat Agung meliputi 4 kelas: Gastropoda, Echinoidea, Ophiuroidea, dan Asteroidea (Tabel 3). Sebaliknya, di Pantai Segara Ayu, spesies epifauna terdiri dari 3 kelas: Echinoidea, Asteroidea, dan Gastropoda (Tabel 4).

Tabel 3. Kelimpahan relatif epifauna di Pantai Prapat Agung

Pantai Prapat Agung

|

Kelas |

Family |

Spesies |

KR (%) |

|

Echinoidea |

Toxopneustidae |

Tripneustes gratilla |

34,38 |

|

Laganidae |

Laganum sp. |

18,75 | |

|

Asteroidea |

Oreasteridae |

Protoreaster nodosus |

15,63 |

|

Ophiuroidea |

Ophiocomidae |

Ophiocoma erinaceus |

6,25 |

|

Trochus sp. |

6,25 | ||

|

Trochidae | |||

|

Diloma sp. |

3,13 | ||

|

Gastropoda |

Strombidae Costellariidae |

Canarium sp. Vexillum sp. |

3,13 3,13 |

|

Olividae |

Oliva sp. |

3,13 | |

|

Columbellidae |

Anachis sp. |

3,13 | |

|

Conidae |

Conus sp. |

3,13 |

Tabel 4. Kelimpahan relatif epifauna di Pantai Segara Ayu

Pantai Segara Ayu

|

Kelas |

Family |

Spesies |

KR (%) |

|

Echinometridae |

Echinometra sp. |

4,72 | |

|

Echinoidea |

Toxopneustidae |

T. gratilla |

1,89 |

|

Diadematidae |

Diadema sp. |

0,94 | |

|

Asteroidea |

Oreasteridae |

P. nodosus |

1,89 |

|

Cypraeidae |

Neobenarya sp. |

6,60 | |

|

Monetaria sp. |

3,77 | ||

|

Notocypraea sp. |

0,94 | ||

|

Mauritia sp. |

0,94 | ||

|

Eclogavena sp. |

0,94 | ||

|

Palmadusta sp. |

0,94 | ||

|

Luria sp. |

0,94 | ||

|

Erronea sp. |

0,94 | ||

|

Cerithiidae |

Clypeomorus sp. |

8,49 | |

|

Rhinoclavis sp. |

1,89 | ||

|

Gastropoda |

Cerithium sp. |

1,89 | |

|

Campanile sp. |

0,94 | ||

|

Columbellidae |

Columbella sp. |

3,77 | |

|

Parametaria sp. |

1,89 | ||

|

Anachis sp. |

0,94 | ||

|

Pisaniidae |

Pisania pusio |

8,49 | |

|

Engina sp. |

2,83 | ||

|

Chantharus sp. |

1,89 | ||

|

Volutidae |

Callipara sp. |

2,83 | |

|

Cymbium sp. |

0,94 | ||

|

Lyria sp. |

0,94 | ||

|

37 |

|

Trochidae |

Clanculus sp. |

1,89 |

|

Diloma sp. |

0,94 | |

|

Muricidae |

Ergalatax sp. |

5,66 |

|

Trachypollia sp. |

0,94 | |

|

Nassariidae |

Nassarius sp. |

6,60 |

|

Conidae |

Conus sp. |

4,72 |

|

Costellariidae |

Vexillum sp. |

2,83 |

|

Neritidae |

Clithon sp. |

1,89 |

|

Buccinidae |

Volutharpa sp. |

1,89 |

|

Littorinidae |

Echinolittorina sp. |

0,94 |

|

Planaxidae |

Planaxis sulcatus |

0,94 |

|

Strombidae |

Canarium sp. |

0,94 |

|

Cominellidae |

Cominella sp. |

0,94 |

|

Pleurotomariidae |

Bayerotrochus sp. |

0,94 |

|

Austrosiphonidae |

Kelletia sp. |

0,94 |

|

Tudiclidae |

Buccinulum sp. |

0,94 |

|

Epitoniidae |

Amaea sp. |

0,94 |

|

Terebridae |

Acus sp. |

0,94 |

|

Cymatiidae |

Monoplex sp. |

0,94 |

Nilai kelimpahan relatif epifauna di Pantai Prapat Agung pada 4 kelas epifauna yaitu Echinoidea 53,13%, Ophiuroidea 6,25%, Asteroidea 15,63%, dan Gastropoda 25,03%. Kelas Echinoidea menunjukkan nilai kelimpahan relatif tertinggi, sedangkan kelas Ophiuroidea menunjukkan nilai terendah. Pada Pantai Segara Ayu, nilai kelimpahan relatif epifauna pada 3 kelas yaitu Echinoidea 7,55%, Asteroidea 1,89%, dan Gastropoda 90,57%. Nilai kerapatan relatif tertinggi di Pantai Segara Ayu terdapat pada kelas Gastropoda dan yang terendah pada kelas Asteroidea.

-

3.3 Kelimpahan Epifauna

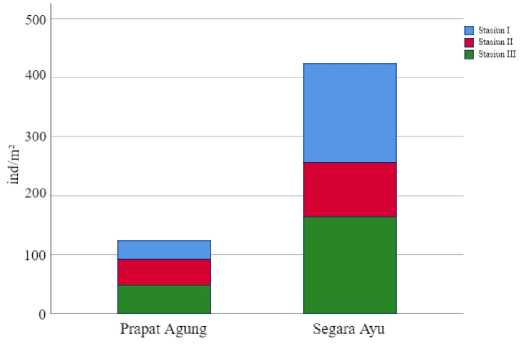

Hasil kelimpahan epifauna di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu menunjukkan bahwa pada Pantai Segara Ayu kelimpahan epifauna lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kelimpahan epifauna pada Pantai Prapat Agung yang cenderung lebih rendah (Gambar 4).

Gambar 4. Kelimpahan Epifauna

Hasil pengamatan yang dilakukan di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu menunjukkan bahwa kelimpahan epifauna secara keseluruhan di Pantai Prapat Agung adalah 124 ind/m2. Kelimpahan ini bervariasi di setiap stasiun, mulai dari 32 ind/m2 hingga 48 ind/m2. Kelimpahan tertinggi tercatat di stasiun III dengan 48 ind/m2, tetapi kelimpahan paling rendah tercatat di stasiun I dengan 32 ind/m2. Sedangkan kelimpahan total epifauna di Pantai Segara Ayu adalah 424 ind/m2. Nilai kelimpahan bervariasi antara 92 individu per meter persegi dan 168 individu per meter persegi pada tiap-tiap stasiun. Kelimpahan paling tinggi ditemukan di stasiun I sebesar 168 ind/m2, sedangkan kelimpahan terendah tercatat pada stasiun II sebesar 92 ind/m2. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa

keberadaan epifauna di Pantai Segara Ayu relatif lebih besar dibandingkan di Pantai Prapat Agung.

Kelimpahan epifauna di Pantai Prapat Agung menunjukkan ditemukannya 4 kelas yang terdiri dari 2 spesies dari kelas Echinoidea, 1 spesies dari kelas Ophiuroidea, 1 spesies dari Asteroidea, dan 7 spesies dari kelas Gastropoda sedangkan di Pantai Segara Ayu kelimpahan epifauna ditemukan dari kelas Echinoidea yang terdiri dari 3 spesies berbeda, Asteroidea yang hanya ditemukan 1 spesies saja, dan Gastropoda yang terdiri dari 40 spesies yang berbeda. Adapun epifauna yang banyak ditemukan yaitu pada spesies T. gratilla, P. pusio dan Clypeomorus sp. Sapianus (2020) telah melaporkan bahwa Tripneustes merupakan Genus ini termasuk dalam kelas Echinoidea dan merupakan anggota famili Toxopneustidae.

Tuang-tuang dkk. (2018) menyebutkan bahwa bulu babi pada umumnya lebih menyukai substrat kering seperti terumbu karang dan padang lamun, yang sering kali terdiri dari kombinasi pasir. Kondisi ini ditemukan mirip dengan yang ada di Pantai Prapat Agung. Matthews-Cascon & Pereira (2005) menyatakan bahwa jenis Pisania sp. merupakan biota yang sangat umum ditemukan di zona intertidal di bawah bebatuan saat air surut sedangkan Clypeomorus sp. Clypeomorus sp. merupakan organisme laut dari famili Cerithiidae yang tumbuh subur di daerah pasir laut dangkal atau daerah pasang surut (Nurjamilah & Kasmara, 2016). Pantai Segara Ayu memiliki banyak batu karang dan tidepools dengan substrat pasir halus, beberapa di antaranya menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan laut seperti lamun. Lingkungan yang beragam ini menjadikannya habitat yang ideal bagi Clypeomorus sp.

-

3.4 Struktur Komunitas Epifauna

Indeks keseragaman, keanekaragaman, serta dominasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Keseragaman, Keanekaragaman, serta Dominansi

|

Lokasi |

Keanekaragaman (H’) |

Keseragaman (E) |

Dominansi (C) |

|

Pantai Prapat Agung |

1,97 |

0,82 |

0,19 |

|

Pantai Segara Ayu |

3,46 |

0,92 |

0,04 |

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman (H’) menunjukkan bahwa keanekaragaman tertinggi terdapat pada Pantai Segara Ayu sebesar 3.46 yang termasuk kategori keanekaragaman yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada Pantai Segara Ayu ditemukan lebih banyak spesies epifauna dibandingkan pada Pantai Prapat Agung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin (2017), ditemukan bahwa keanekaragaman memiliki nilai yang signifikan ketika individu-individu dari genus atau spesies berbeda. Indrawan dkk. (2016) lebih lanjut menekankan bahwa indeks keanekaragaman yang tinggi menunjukkan kestabilan komunitas epifauna yang tidak terpengaruh oleh aktivitas apapun di perairan sekitarnya. Tingkat keanekaragaman epifauna di Pantai Segara Ayu tinggi dikarenakan kondisi padang lamun yang lebih rapat dibandingkan di Pantai Prapat Agung yang mana sebagian epifauna menjadikan Lamun berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk makanan, perlindungan, dan sebagai lingkungan yang berkembang bagi spesies epifauna (Sjafrie et al., 2018).

Pantai Segara Ayu menunjukkan indeks keseragaman (E) tertinggi dengan nilai 0,92, menempatkannya dalam kategori keseragaman tinggi. Hal ini disebabkan oleh penyebaran 38

individu yang hampir merata pada spesies yang berbeda. Temuan ini sama dengan temuan yang dilaksanakan oleh Indrawan et. al., (2016) mengenai struktur komunitas makrozoobentos di Pantai Merta Segara yang juga menunjukkan tingkat keseragaman yang tinggi pada sebaran individu epifauna. Lebih lanjut, Rizqi et. al., (2021) mengemukakan bahwa keseragaman yang tinggi menandakan kondisi ekologi yang seimbang di dalam suatu komunitas, sehingga mengindikasikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi kehidupan epifauna.

Pantai Prapat Agung menunjukkan tingkat dominansi tertinggi yaitu 0,19, menempatkannya dalam kategori dominansi rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan ditemukannya jumlah spesies yang lebih sedikit daripada Pantai Segara Ayu, tetapi dengan jumlah individu yang lebih tinggi di dalam setiap spesies. Temuan ini sesuai dengan temuan Suparkan (2017) yang mengatakan Nilai dominasi yang mendekati satu menunjukkan prevalensi suatu spesies tertentu dalam suatu populasi, sedangkan angka yang hampir nol menyatakan tidak terdapat spesies dominan. Dominasi epifauna dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi dan ketersediaan makanan di lingkungan perairan. Tidak adanya spesies yang dominan di kedua lokasi penelitian mengindikasikan kondisi lingkungan perairan yang stabil di daerah tersebut.

-

3.5 Analisis ANOSIM

Hasil uji ANOSIM diperoleh dari pengujian indeks Bray-Curtis, dengan menggunakan 9999 permutasi untuk setiap faktor (p <0,05). Hasil pengujian ANOSIM menyatakan adanya perbedaan yang signifikan dari semua permutasi di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu. R value antara Pantai Prapat Agung dengan Pantai Segara Ayu sebesar 0,9657 dan p sebesar 0,0001 (R=0,9657; p=0,0001). Hasil analisis SIMPER menunjukkan bahwa spesies tertinggi yang menyumbang perbedaan diantara Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu adalah Tripneustes gratilla (10,32%), diikuti oleh Laganum sp. (6,652%), Clypeomorus sp. (5,619%), P. nodosus (5,318%), P. pusio (5,105%), dan sisanya kurang dari 5%. Hasil analisis SIMPER ditampilkan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil analisis SIMPER kelimpahan epifauna

|

Taxon |

Average dissimiliarity |

Contribution % |

Cumulative % |

|

Tripneustes gratilla |

9,112 |

10,32 |

10,32 |

|

Laganum sp. |

5,872 |

6,652 |

16,98 |

|

Clypeomorus sp. |

4,96 |

5,619 |

22,59 |

|

Protoreaster nodosus |

4,694 |

5,318 |

27,91 |

|

Pisania pusio |

4,506 |

5,105 |

33,02 |

Gambar 5. Kontribusi Epifauna Tertinggi a) T. gratilla; b) Laganum sp.; c) Clypeomorus sp.; d) P. nodosus; e) Pisania pusio

Hasil uji ANOSIM pada epifauna di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelimpahan epifauna serta jenis yang ditemukan. Perbedaan kelimpahan epifauna yang di temukan menggunakan analisis ANOSIM kemudian dianalisis menggunakan analisis SIMPER yang menunjukkan bahwa spesies epifauna yang berkontribusi tinggi dalam perbedaan yang

signifikan terhadap kelimpahan epifauna antara Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu yaitu T. gratilla. T. gratilla adalah spesies yang tumbuh subur dalam komunitas sosial dan membentuk hubungan dengan padang lamun, biasanya ditemukan di habitat yang beragam yang terdiri dari kombinasi pasir dan pecahan karang. T. gratilla hewan herbivora yang jenis makanannya seperti alga dimana hewan ini aktif mencari makanannya pada malam hari (Sapianus, 2020). Kelimpahan epifauna sangat bervariasi karena berbagai faktor termasuk suhu, kecepatan arus, ketersediaan makanan, dan tingkat oksigen terlarut. Perbedaan-perbedaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelimpahan epifauna secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa setiap perubahan signifikan dalam kualitas air, apakah itu penurunan atau peningkatan drastis, dapat secara langsung mempengaruhi kelimpahan epifauna (Abrianti et al., 2018).

-

3.6 Kerapatan Lamun

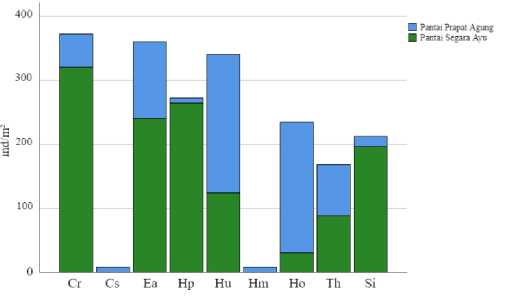

Lamun yang ditemukan di Pantai Prapat Agung sebanyak 9 spesies lamun sedangkan pada Pantai Segara Ayu hanya ditemukan sebanyak 7 spesies lamun (Tabel 7). Hasil perhitungan kerapatan jenis lamun di Pantai Prapat Agung dan Segara Ayu dapat terlihat pada Gambar 6.

Tabel 7. Lamun yang ditemukan di Lokasi Penelitian

|

Jenis Lamun |

Pantai Prapat Agung |

Pantai Segara Ayu |

|

Cymodocea rotundata |

+ |

+ |

|

Cymodocea serrulata |

+ |

- |

|

Enhalus acoroides |

+ |

+ |

|

Halodule pinifolia |

+ |

+ |

|

Halodule uninervis |

+ |

+ |

|

Halophila ovalis |

+ |

+ |

|

Halophila minor |

+ |

- |

|

Thalassia hemprichii |

+ |

+ |

|

Syringodium |

+ |

+ |

|

iseotifolium |

Keterangan : + = ditemukan; - = tidak ditemukan

Lamun yang ditemukan di Pantai Prapat Agung sebanyak 9 spesies yaitu Cymodocea serrulata, Cymodocea rotundata, Enhalus acoroides, Halodule uninervis, Halodule pinifolia, Halophila minor, Halophila ovalis, Syringodium iseotifolium, Thalassia hemprichii. Pada Pantai Segara Ayu hanya ditemukan sebanyak 7 spesies lamun yaitu Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Syringodium iseotifolium.

Gambar 6. Kerapatan Jenis Lamun di Kedua Lokasi Penelitian; Cr: Cymodocea rotundata; Cs: Cymodocea serrulata; Ea: Enhalus acoroides; Hp: Halodule pinifolia; Hu: Halodule uninervis; Ho: Halophila ovalis; Hm: Halophila minor; Th: Thalassia hemprichii; Si: Syringodium isoetifolium

Pada setiap stasiun di Pantai Prapat Agung, lokasi penelitian menghasilkan total sembilan spesies lamun selama periode pengamatan yaitu C. rotundata dengan kerapatan 39

sebanyak 52 ind/m2 tergolong dalam kategori kerapatan lamun jarang, C. serrulata dengan kerapatan 8 ind/m2 termasuk kategori sangat jarang, E. acoroides dengan kerapatan sebanyak 120 ind/m2 yang tergolong dalam kategori agak rapat, H. pinifolia dengan kerapatan sebanyak 8 ind/m2 yang termasuk dalam kategori sangat jarang, H. uninervis dengan kerapatan sebanyak 216 ind/m2 yang tergolong kategori sangat rapat, H. ovalis dengan kerapatan sebanyak 204 ind/m2 dengan kategori sangat rapat, H. minor dengan kerapatan sebanyak 8 ind/m2 termasuk kategori sangat jarang, T. hemprichii dengan kerapatan sebanyak 80 ind/m2 yang tergolong dalam kategori agak rapat, S. iseotifolium dengan kerapat sebanyak 16 ind/m2 dalam kategori sangat jarang.

Pada setiap stasiun di lokasi penelitian di Pantai Segara Ayu, hasil pengamatan menunjukkan adanya 7 spesies lamun. Spesies tersebut antara lain C. rotundata dengan kerapatan 320 ind/m2 yang tergolong sangat rapat. Selain itu, E. acoroides dengan kerapatan 240 ind/m2 dan H. pinifolia dengan kerapatan 264 ind/m2 juga tergolong sangat rapat, H. uninervis dengan kerapatan sebanyak 124 ind/m2 dengan kategori agak rapat, H. ovalis dengan kerapatan sebanyak 30 ind/m2 dengan kategori jarang, T. hemprichii dengan kerapatan yang ditemukan sebanyak 88 ind/m2 yang termasuk dalam kategori agak rapat, S. iseotifolium dengan kerapat yang ditemukan sebanyak 196 ind/m2 dalam kategori sangat rapat.

Kerapatan jenis lamun tertinggi di Pantai Prapat Agung terdapat pada spesies H. uninervis dengan kerapatan sebanyak 216 ind/m2 dengan kategori sangat rapat, Hal ini diduga disebabkan karena kondisi substrat yang ada di Pantai Prapat Agung yang mendukung bagi pertumbuhan H. uninervis. Lamun H. uninervis tumbuh subur di berbagai jenis substrat, seperti pasir berlumpur atau bahkan substrat berkerikil. Kondisi substrat yang ditemukan di Pantai Prapat Agung termasuk dalam kategori lempung berpasir. Menurut Christon et al. (2012), lamun yang tumbuh di substrat berpasir cenderung berukuran lebih kecil dibandingkan dengan lamun yang hidup di substrat berlumpur. Perlu dicatat bahwa lamun dengan morfometri yang lebih kecil umumnya menunjukkan tingkat pertumbuhan rimpang yang lebih cepat, seperti yang disebutkan oleh Bhawana et al. (2019). Konsentrasi nitrat rata-rata di Pantai Prapat Agung terukur sebesar 0,14-0,22 mg/l, yang melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004, yaitu 0,008 mg/L. Subiakto et al. (2019) menemukan bahwa kandungan nitrat yang tinggi berhubungan dengan peningkatan laju pertumbuhan.

Hasil penelitian mengenai kepadatan lamun di Pantai Segara Ayu menunjukkan bahwa spesies C. rotundata memiliki kepadatan tertinggi, yaitu mencapai 320 individu per meter persegi, termasuk dalam kategori rapat. C. rotundata dikenal dengan kemampuannya untuk tumbuh subur pada kondisi spesifik perairan Pantai Segara Ayu. Spesies ini menunjukkan dapatnya beradaptasi yang luar biasa dengan sistem perakarannya, yang memungkinkannya untuk menyerap nutrisi bahkan pada kondisi substrat yang bervariasi (Short et al., 2016). Kemunculan C. rotundata yang sering di semua stasiun pengamatan menunjukkan keberhasilan adaptasi spesies ini terhadap karakteristik substrat berpasir di kawasan Pantai Segara Ayu. Tidak hanya itu, tingginya kadar oksigen terlarut serta kondisi pH yang sesuai di Pantai Segara ayu juga mendukung pertumbuhan lamun di lokasi penelitian tersebut cenderung lebih tinggi. Menurut hasil temuan yang dilaksanakan oleh Annisa (2014), ditemukan bahwa pertumbuhan lamun tumbuh subur pada kisaran pH 7,8 - 8,5. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya ion bikarbonat pada periode ini, yang sangat penting untuk proses fotosintesis lamun.

-

3.7 Persentase Tutupan Lamun

Hasil persentase tutupan lamun di Pantai Prapat Agung dan Pantai Segara Ayu disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Persentase Tutupan Lamun di Pantai Prapat Agung

|

Jenis |

Pantai Prapat Agung |

Pantai Segara Ayu | ||

|

Tutupan (%) |

Kategori |

Tutupan (%) |

Kategori | |

|

Cr |

9,55 |

Jarang |

56,60 |

Padat |

|

Cs |

2,08 |

Jarang |

- |

- |

|

Ea |

10,42 |

Jarang |

28,30 |

Sedang |

|

Hp |

1,39 |

Jarang |

22,57 |

Jarang |

|

Hu |

17,36 |

Jarang |

11,46 |

Jarang |

|

Hm |

0,87 |

Jarang |

- |

- |

|

Ho |

14,58 |

Jarang |

2,26 |

Jarang |

|

Th |

9,72 |

Jarang |

9,03 |

Jarang |

|

Si |

1,74 |

Jarang |

21,18 |

Jarang |

Keterangan : Cs = Cymodocea serrulata, Cr = Cymodocea rotundata, Hp = Halodule pinifolia, Ea = Enhalus acorides, Hm = Halophila minor, Hu = Halodule uninervis, Th = Thalassia hemprichii, Ho = Halophila ovalis, dan Si = Syringodium isoetifolium.

Di Pantai Prapat Agung, spesies H. uninervis menunjukkan nilai tutupan lamun tertinggi, yaitu 17,36% dari total tutupan lamun. Di bawahnya terdapat spesies H. ovalis dengan nilai tutupan lamun sebesar 14,58%, yang termasuk dalam kategori tutupan lamun jarang. Persentase tutupan lamun terendah yang ditemukan dengan nilai persentase sebesar 0,87% pada spesies H. minor yang juga termasuk dalam kategori tutupan lamun jarang. Persentase tutupan lamun di tertinggi dan terendah di Pantai Segara Ayu ditemukan dengan nilai persentase tutupan lamun tertinggi sebesar 56,60% pada spesies C. rotundata yang termasuk dalam kategori tutupan lamun padat dan nilai tutupan lamun terendah sebesar 2,26% pada spesies H. ovalis yang termasuk dalam kategori tutupan lamun jarang.

-

3.8 Analisis Korelasi Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan

Epifauna

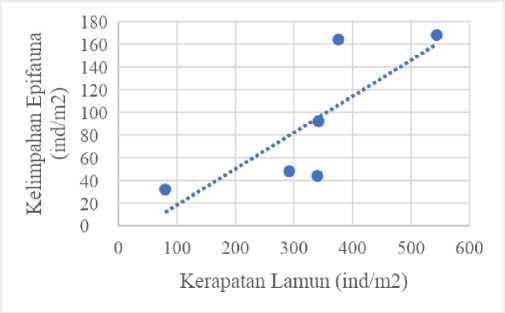

Analisis korelasi menggunakan metode Pearson Product Moment dengan hasil koefisien korelasi sebanyak 0,779 (Gambar 7) yang menggambarkan hubungan antara kepadatan lamun dan kepadatan epifauna. Ini menunjukkan hubungan positif yang kuat. Bestari (2019) menyatakan bahwa ketika nilai korelasi (r) mendekati 1, maka kekuatan hubungan antar variabel semakin tinggi. Dapat diartikan bila jumlah kerapatan lamun berbanding lurus dengan kelimpahan epifauna dimana jika jumlah kerapatan lamun naik akan ada kecenderungan kelimpahan epifauna meningkat. Ristianti (2014) juga melakukan penelitian serupa dan menemukan Hubungan antara kelimpahan epifauna dengan kepadatan lamun sangat nyata (r = 0,967). Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi kepadatan padang lamun maka semakin besar pula kelimpahan epifauna. Ekosistem lamun berperan penting dalam menyediakan habitat penting bagi organisme bentik, khususnya epifauna. Organisme ini bergantung pada padang lamun sebagai sumber makanan, tempat berlindung, dan perlindungan. Sjafrie et al. (2018) lebih lanjut mendukung gagasan ini, dengan menekankan peran ekologis yang signifikan dari padang lamun di perairan pesisir dan dampak globalnya, termasuk kemampuan untuk menyerap karbon organik.

Gambar 7. Analisis Korelasi Epifauna dengan Kerapatan Lamun

Kesimpulan mengenai hasil penelitian sebagai berikut :

-

1. Kelimpahan epifauna di Pantai Prapat Agung sebanyak 124 ind/m2 sedangkan di Pantai Segara Ayu sebanyak 424 ind/m2. Pantai Segara Ayu memiliki indeks keanekaragaman tertinggi sebesar 3,46, sehingga masuk dalam kategori tinggi. Selain itu, memiliki indeks keseragaman tertinggi sebesar 0,92, juga tergolong pada kategori tinggi. Di sisi lain, Pantai Prapat Agung memiliki indeks dominasi tertinggi sebesar 0,19 dan termasuk dalam kategori rendah.

-

2. Kerapatan lamun tertinggi di Pantai Prapat Agung terdapat pada spesies H. uninervis sebanyak 216 ind/m2 dalam kategori sangat rapat. Pada Pantai Segara Ayu kerapatan tertinggi terdapat pada spesies C. rotundata sebanyak 320 ind/m2 termasuk pada kategori sangat rapat.

-

3. Korelasi antara kepadatan lamun dan kelimpahan epifauna bersifat kuat, dengan koefisien korelasi (r) sebanyak 0,779 yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat. Korelasi positif ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kepadatan lamun, terdapat kemungkinan peningkatan kelimpahan epifauna.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih terhadap pihak Taman Nasional Bali Barat yang memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Abrianti, I., Supriharyono, & Sulardiono, B. 2018. Kelimpahan Epifauna Pada Ekosistem Lamun Dengan Kedalaman Tertentu Di Pantai Bandengan, Jepara. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 6(4), 376–383.

Alimuddin, K. 2017. Keanekaragaman Makrozoobentos Epifauna Pada Perairan Pulau Lae-Lae Makassar. [Skripsi], 1(1).

Annisa, W. A. 2014. Tingkat Kelangsungan Hidup Lamun Yang Ditransplantasi Secara Multispesies Di Pulau Barranglompo. Marine Environmental Research, Seagrass, 61.

Atmaja, P. S. P., Bengen, D. G., & Madduppa, H. H. 2021. The Second Skin of Seagrass Leaves : A Comparison of Microalgae Epiphytic Communities Between Two Different Species Across Two Seagrass Meadows in Lesser Sunda Islands. Tropical Life Sciences Research, 32(2), 97–119.

Bestari, T. P. 2019. Hubungan kerapatan Lamun (Seagrass) dengan kelimpahan Makrozoobentos di Perairan Pantai Hijau Daun Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. [Skripsi], 79.

Bhawana, K. W. A., Faiqoh, E., & Dirgayusa, I. G. N. P. 2019. Laju Penjalaran Rhizoma Lamun Thalassia Hemprichii, Cymodocea Rotundata, Halophila Ovalis, dan Halodule Uninervis Yang Ditransplantasi Di Serangan Utara, Bali. Journal of Marine

Research and Technology, 2, 23–27.

Christon, Djunaedi, O. S., Purba, N. P. 2012. Pengaruh Tinggi Pasang Surut Terhadap Pertumbuhan Dan Biomassa Daun Lamun Enhalus Acoroides di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. Perikanan Dan Kelautan, 3(3), 287–294.

Devi, K. P. A., Dharma, I. G. B. S., & Putra, I. N. G. 2019. Struktur Komunitas Makrozoobenthos ( Infauna ) pada Kondisi Padang Lamun yang Berbeda Di Kawasan Pantai Sanur , Bali. Journal of Marine Research and Technology, 2(2), 23–28.

Dinata, H. N., Henri, H., & Adi, W. 2022. Analisis Habitat Gastropoda pada Ekosistem Lamun di Perairan Pulau Semujur, Bangka Belitung. Jurnal Ilmiah Sains, 22(1), 49–59.

Indrawan, G. S., Yusup, D. S., & Ulinuha, D. 2016. Asosiasi

Makrozoobentos Pada Padang Lamun Di Pantai Merta Segara Sanur, Bali. Jurnal Biologi Udayana, 20(1), 11–16.

Inzana, M. I. 2016. Keanekaragaman Makrozoobentos yang Terdapat Pada Padang Lamun di Pulau Samatellu Pedda. [Skripsi], 96.

Krave, A. S., Priyayi, D. F., Nugroho, R. A., Meitiniarti, I., Kasmiyati, S., Kristiani, E. B. E., Sucahyo, Situmorang, R. P., Basuki, S., & Gabriella, R. 2019. Seminar Nasional Biologi 2019. Jurnal Biologi UGM, September, 1042–1050.

Kusumaatmaja, K. P., Rudiyanti, S., & Ain, C. 2016. Hubungan Perbedaan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan Epifauna di Pantai Lipi, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 5(4), 398–405.

Lestari, K. I. V., Hendrawan, I. G., & Faiqoh, E. 2020. Estimasi Simpanan Karbon pada Padang Lamun di Kawasan Pantai Karang Sewu, Gilimanuk, Bali. Journal of Marine Research and Technology, 3(1), 40–46.

Mahesswara, K. B. P., Watiniasih, N. L., & Kartika, I. W. D. 2021. Stuktur Komunitas Padang Lamun di Perairan Pantai Pandawa, Bali. SIMBIOSIS Journal of Biology Sciences, 9(1), 12–21.

Mattewakkang. 2013. Inventarisasi makrozoobentos pada berbagai jenis lamun di pulau bonebatang skripsi. [Skripsi], 49.

Matthews-Cascon, H., & Pereira, H. A. 2005. Observations on the reproduction of Pisania pusio (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: Bucinidae) in laboratory. Tropical Oceanography, 33(2).

Nurjamilah, W., & Kasmara, H. 2016. Studi Populasi dan

Keanekaragaman Gastropoda di Pantai Cigebang Cagar Alam Bojonglarang Jayanti, Cianjur, Jawa Barat. Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek, 332–340.

Petta, C., Sudiarta, I. K., & Sudiarta, I. G. (2021). Struktur komunitas dan pola sebaran jenis lamun di Pantai Batu Jimbar Sanur Bali. Gema Argo, 26(2011), 144–157.

Prabawa, I. B. L., Arthana, I. W., & Suryaningtyas, E. W. 2017. Struktur Komunitas Epifauna Di Areal Pasca Budidaya Rumput Laut Perairan Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Metamorfosa: Journal of Biological Sciences, 4(2), 171–177.

Prihatin, N., Retna Melani, W., Muzammil, W. 2021. Struktur Komunitas Makrozoobentos dan Kaitannya dengan Kualitas Perairan Kampung Baru Desa Sebong Lagoi Kabupaten Bintan. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management), 5(1), 20–28.

Putra, N., Adi, W., & Yusuf, M. 2019. Struktur Komunitas

Makrozoobenthos Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Perairan Bedukang Kabupaten Bangka. Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal of Tropical Marine Research) (J-Tropimar), 1(1), 1–15.

Rahmawati, S., Irawan, A., Supriyadi, I. H., & Azkab, M. H. 2014. Panduan Monitoring Padang Lamun. In Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Issue 1).

Rawung, S., Tilaar, F. F., Rondonuwu, A. B., Email, P., Inventarisasi, K., & Station, M. F. 2018. Inventarisasi Lamun Di Perairan Marine Field Station Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Unsrat Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Ilmiah Platax, 6(2), 38–45.

Ristianti, N., Ruswahyuni, & Suryanti. 2014. Hubungan Kelimpahan Epifauna Pada Kerapatan Lamun Yang Berbeda Di Pantai Pancuran Belakang Pulau Karimunjawa, Jepara. Diponegoro Journal of Maquares, 3, 34–40.

Rizqi, M., Arthana, I. W., Hermawati, A., & Sari, W. 2021. Struktur Komunitas Epifauna di Area Pasca Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Badung Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 48, 41–48.

Sapianus. 2020. Biologi Reproduksi Bulu Babi Jenis Tripneustes

gratilla. Osf.Io.

Short, F. T., Short, C. A., & Novak, A. B. 2016. The Wetland Book. The Wetland Book, February 2018.

Sjafrie, N. D. M., Hernawan, U. E., Prayudha, B., Rahmat, R., Supriyadi, I. H., Iswari, M. Y., Suyarso, S., Anggraini, K., & Rahmawati, S. 2018. Status padang lamun Indonesia 2018. In Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI (Vol. 53, Issue 9).

Subiakto, A. Y., Santosa, G. W., Suryono, S., & Riniatsih, I. 2019. Hubungan Kandungan Nitrat Dan Fosfat Dalam Substrat Terhadap Kerapatan Lamun Di Perairan Pantai Prawean, Jepara. Journal of Marine Research, 8(1), 55–61.

Suparkan, Z. 2017. Keanekaragaman Makrozoobentos Epifauna Di Wisata Pantai Akkarena Dan Tanjung Bayang Makassar. [Skripsi].

Tuang-tuang, J. G., Llana, M. L. F., Mercado, B. E., & Dimzon, J. C. 2018. Effects of Temperature to the Collector Urchin Tripneustes gratilla ( Linnaeus , 1758 ) Two-Armed Larvae. Journal of Science, Engineering and Technology, 6(December), 27–34.

Yunita, R. R., Suryanti, S., & Latifah, N. 2020. Biodiversitas

Echinodermata pada Ekosistem Lamun di Perairan Pulau Karimunjawa, Jepara. Jurnal Kelautan Tropis, 23(1), 47–56.

42

Discussion and feedback