Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi: Sebuah Pendekatan Studi Kasus

on

I Wayan Suartana, Ketahanan Bisnis Badan Usaha Milik Desa... 253

MATRIK: JURNAL MANAJEMEN, STRATEGI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Homepage: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk/index

Vol. 14 No. 2, Agustus (2020), 253-263

Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi:

Sebuah Pendekatan Studi Kasus

I Wayan Suartana1), Gerianta Wirawan Yasa2),

Ni Putu Wiwin Setyari3), I Gusti Ayu Purnamawati4)* 1,2,3,4Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana email: gapurnamawati@gmail.com

MAT HIK; IU BKAL MA H AIHIEH. SIRAIIXI UKWMH IttMRAUIAHAAM

SINTA 2

DOI : https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2020.v14.i02.p09

ABSTRAK

Resiliensi bisnis merupakan wujud bagaimana sebuah bangunan ekonomi bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan pemberdayaan BUMDesa. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pengembangan kapasitas kelembagaan untuk kesuksesan BUM Desa di Bali. Terdapat 455 BUMDesa di Bali yang bergerak dalam berbagai sektor produktif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersifat studi kasus. Pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif dengan menampilkan data statistik berupa trend. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara kuota. Ada delapan kabupaten dan satu kota di Bali. Masing-masing akan diberikan kuota dengan melakukan random sampling di masing-masing Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana stimulus dan perencanaan bisnis menjadi model ketahanan bisnis bagi BUMDes. Kedua prasyarat tersebut yang seharusnya wajib dipenuhi bagi BUMDesa di Bali agar bisa tetap eksis dan menampakkan identitasnya di tengah-tengah situasi perekonomian dan keterpurukan saat ini.

Kata kunci: resiliensi, BUMDesa, pandemic, bisnis

Business Resilience of Village-Owned Enterprises in the Pandemic Era: A Case Study Approach

ABSTRACT

Business resilience is a manifestation of how an economic structure can survive and adapt to the empowerment of BUMDesa. This study aims to create a model for institutional capacity building for the success of BUMDesa in Bali. There are 455 BUMDesa in Bali that are engaged in various productive sectors, so the approach used in this study is a combination of qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach is a case study. The quantitative approach is descriptive by displaying statistical data in the form of trends. The sampling technique was carried out by quota. There are eight districts and one city in Bali. Each will be given a quota by conducting random sampling in each district/city. The results showed that the stimulus funds and business planning can be a resilience modle for BUMDes. These two prerequisites must be fulfilled for BUMDesa in Bali so that they can continue to exist and show their identity in the midst of the current economic situation and downturn.

Keyword: resilience, BUMDesa, pandemic, business

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Tujuan pemberdayaan tersebut nantinya tidak hanya peningkatan produktivitas dan keanekaragaman usaha, namun juga mampu mengarah pada pemenuhan fasilitas dan prasarana yang mendukung dalam meningkatkan perekonomian desa. Dukungan sarana dan prasarana tersebut mampu mengarahkan pembangunan desa dalam hal penguatan institusi yang menopang lancarnya arus produksi dan pemasaran serta selanjutnya bermuara pada optimalisasi potensi dan kompetensi sumber daya manusia yang menjadi landasan pertumbuhan perekonomian desa itu sendiri. Untuk itu, peran strategis pemerintah sangat diperlukan terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan permasalahan masyarakat di tengah pandemi covid-19 (Nurcahya, 2019). Pelaksanaan peran strategis tersebut salah satunya melalui dukungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Terdapat tiga hal yang dilakukan terkait upaya resiliensi atau kemampuan untuk melakukan adaptasi di era pandemi Covid-19 (Subair et al., 2014). Diantaranya yaitu aspek ekonomi, yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua fokus utama. Pertama, terkait upaya percepatan pasca pandemi Covid-19 yaitu dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Upaya yang akan dilaksanakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan hal tersebut yaitu dengan melakukan registrasi ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hingga saat ini, telah dilakukan pendataan sebanyak 51 ribu BUMDesa yang berada dibawah koordinasi dari Kementerian Desa PDTT. Longstaff et al (2010) mengungkapkan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah bukanlah sebuah jaminan bagi masyarakat agar selamat dari bencana, dalam hal ini pemerintah hanya menjadi fasilitator utama. Bahkan masyarakat dapat menyelamatkan diri mereka dari bencana yang akan menimpa melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pada intinya pemberdayaan masyarakat ataupun komunitas agar mampu beradaptasi di tengah perubahan dan dinamika yang terjadi bahkan ditengah bencana sekalipun. Kemampuan beradaptasi inilah yang menjadi komponen penting yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk menuju resiliensi komunitas. Menurut Jordan & Javernick-Will (2012), resiliensi merupakan potensi yang dimiliki dalam menghadapi pengaruh yang ditimbulkan dari suatu bencana serta upaya mengatasi pengaruh bencana tersebut, untuk kemudian pulih seperti kondisi sebelumnya dengan cepat.

Kehidupan masyarakat ditengah situasi pandemi covid-19 membuat mereka menjadi rentan. Kerentanan (vulnerability) akan menjadi meningkat disebabkan kondisi yang dialami masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Cahyani & Pandjaitan (2015), kemampuan beradaptasi merupakan tindakan penyesuaian masyarakat dalam rangka bertahan dari keterpurukan untuk kemudian menuju hidup yang berkualitas. Terdapat dua bentuk dari adaptasi masyarakat tersebut, diantaranya: respon dalam jangka panjang serta respon dalam jangka pendek. Pandemic covid-19 menyebabkan masyarakat menjadi rentan, sehingga hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk mampu beradaptasi agar dapat resilien. Unsur kerentanan tersebut dibagi menjadi tiga aspek: paparan (exposure), sensitivitas (sensitivity), dan kapasitas untuk beradaptasi. Sensitivitas mengacu pada kondisi bahaya dan kemampuan resiliensi suatu sistem dalam mengatasi dampak yang dihadapi (Jepson & Colburn, 2013; Dillashandy, 2017). Resilensi juga bisa dipandang sebagai proses adaptasi ilmiah di tengah-tengah kesulitan dan ketidapastian.

Pada upaya resiliensi, jika dilihat kenyataannya, selama pandemi Covid-19 sebagian besar BUMDesa menghentikan sementara kegiatan operasionalnya, sehingga untuk membangkitkan kembali aktifitas BUMDesa tersebut tentu saja perlu dilakukan dengan berbagai upaya. Hingga saat ini, terdapat sekitar 17.571 BUMDesa yang telah melakukan

registrasi kembali. Setelah itu, Kementerian Desa PDTT akan melakukan pendampingan dengan merujuk pada tatanan kehidupan baru yang menuju pada implementasi digitalisasi BUMDesa (Iskandar, 2020b).

Upaya pemerintah melalui Kementerian Desa dalam mendukung implementasi tersebut yaitu melakukan registrasi desa wisata untuk mempercepat digitalisasi. Hal ini sangat penting dilakukan karena terdapat basis ekonomi di desa wisata tersebut. Selain upaya tersebut, maka dilakukan pula pendampingan berbagai UMKM yang bersinergi dengan BUMDesa agar bisa melakukan proses pemasaran berbasis teknologi di seluruh wilayah termasuk pula di desa yang dikategorikan tertinggal. Penerapan berbagai program dalam upaya mendukung kebijakan responsif terkesan belum menunjukkan suatu model yang kuat dari segi keberlanjutannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama desa yang masuk sebagai kategori miskin. Program tersebut terlihat hanya sebagai peningkatan yang bersifat top-down, sehingga mengakibatkan pondasi ke lapisan bawah menjadi kurang kuat. Pada desa yang masyarakatnya kurang mampu harus diperlakukan sebagai obyek sehingga mampu mandiri dan tidak tergantung dari bantuan pihak lainnya (Prasetyo et al., 2017).

Fokus kedua yang harus diantisipasi pemerintah terkait upaya resiliensi di era pandemi yaitu penguatan ekonomi berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang didistribusikan di 74.835 desa di Indonesia. Tentunya tidak seluruhnya desa memang terkena pengaruh dalam sektor perekonomian. Setidaknya terdapat 61 desa yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan setelah melalui pendataan dan Musyawarah Desa Khusus, maka masyarakatnya dinyatakan memang tidak termasuk kategori yang harus diberikan bantuan (Muryanti, 2020). Berdasarkan data tersebut, maka sebanyak 71.943 desa (96 persen) dari jumlah keseluruhan desa yang ada dikategorikan layak untuk menerima bantuan. Fenomena lainnya yang sangat menarik yaitu bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mencapai 31 persen (2.306.832 dari 7.689.409 perempuan) yang menjadi kepala keluarga dan penopang perekonomian rumah tangga (Iskandar, 2020a).

Selain aspek ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam upaya resiliensi yaitu aspek sosial. Hal tersebut berhubungan dengan kehidupan gotong royong di desa dengan segala resiko dari pembangunan yang dilakukan. Untuk itu, segala kritik, saran maupun pertimbangan terhadap menurunnya budaya gotong royong di desa harus secara kontinu diantisipasi agar nilai luhur bangsa yang sudah menjadi ciri khas tersebut tidak mengalami penurunan. Hilangnya nilai-nilai tersebut jangan sampai menjadi kerugian non-materi (hilangnya warisan budaya masyarakat) (Nopianti et al., 2018). Aspek ketiga atau terakhir yang juga sangat penting yaitu kesehatan, melalui berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan meskipun pada tingkatan desa, namun harus disesuaikan dengan skala prioritas. Desa hanya diberikan ruang penanganan Orang Dalam Pemantauan (Iskandar, 2020a).

Berdasarkan ketiga aspek resiliensi tersebut, maka sangat diperlukan upaya menyeluruh terhadap implementasinya. Resiliensi bisnis tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan mengenai upaya yang dilakukan sebuah bangunan ekonomi agar dapat bertahan dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Resiliensi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan pilar kegiatan ekonomi desa di bidang sosial dan komersial. Pilar dalam fungsinya sebagai lembaga sosial mengarah pada keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan kontribusinya untuk menyediakan pelayanan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang komersial, maka tujuannya mengarah pada keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal pasar (Ridlwan, 2014).

BUMDesa dibentuk oleh Pemerintahan desa untuk menopang perekonomian desa sekaligus mengembangkan potensi ekonomi, kelembagaan serta segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

BUMDesa dan kekuasaan tertinginya melalui Musyawarah Desa. Keuntungan dari usaha BUMDesa merupakan pemasukan bagi pendapatan asli desa untuk selanjutnya didistribusikan bagi masyarakat desa dalam bentuk pembangunan. Maka, penelitian berupaya mengembangkan sebuah model kapasitas kelembagaan untuk kesuksesan BUMDesa di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Terdapat 455 BUMDesa di Bali yang bergerak dalam berbagai sektor produktif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif bersifat studi kasus dengan memperhatikan aspek kedalaman untuk mendapatkan data yang lebih lengkap baik berupa tulisan, lisan, tindakan, simbol, benda fisik atau gambar visual, angka dan tidak hanya dikonversikan ke dalam angka tetapi bentuk, ukuran, dan wujud yang tidak standar (Neuman, 2013).

Pendekatan kualitatif pada umumnya mengandalkan pengumpulan data melalui interview (wawancara), observasi, dokumentasi dan diskusi Kelompok dalam bentuk Focus Grup Discussion yang dilakukan pada 3 Agustus 2020 secara daring (Webinar). Teknik tersebut relevan digunakan karena situasi luar biasa atau darurat pandemic tetapi mempunyai jangkauan yang luas BUMDesa di Bali. Data yang dikompilasi terdiri dari jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer sebagai data utama diperoleh melalui observasi, wawancara dan/atau wawancara mendalam dengan informan kunci. Kemudian akan dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis deskriptif dengan melakukan pemilahan data sehingga menjadi informasi, misalnya trend dan pola data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I tahun 2020 berada pada persentase 3,70 persen sampai 4,10 persen, perkiraan melambatnya pertumbuhan tersebut berdasarkan pada pertimbangan kebijakan antisipasi covid-19. Bahkan pada triwulan II mengalami penurunan menjadi minus 7,22 persen, persentase tersebut kemudian menjadi minus 6,13 persen, seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu minus 5,32 persen. Pengaruh kebijakan antisipasi covid-19 mengiringi pergerakan tersebut ditengah penurunan akan permintaan dan penawaran beberapa sektor perekonomian yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata di Provinsi Bali. Harapan pemerintah di triwulan ke-III melalui adaptasi kebiasaan baru menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Bali bertumbuh secara positif yang sementara ini menggantikan sektor pariwisata (Trisno, 2020). Pertumbuhan ini digambarkan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi jauh sebelum pandemi yang rata-rata lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada masa pandemi pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) Bali melakukan release pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi pada triwulan I sebesar – 6,13% dan triwulan II sebesar -7, 22%. Triwulan III ditandai dengan berlakunya era “Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

|

Kabupaten/Kota |

Tahun | ||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 | |

|

Jembrana |

6,05 |

6,19 |

5,96 |

5,31 |

5,59 |

|

Tabanan |

6,53 |

6,19 |

6,14 |

5,38 |

5,72 |

|

Badung |

6,98 |

6,24 |

6,81 |

6,11 |

6,75 |

|

Gianyar |

6,80 |

6,30 |

6,31 |

5,50 |

6,01 |

|

Klungkung |

5,98 |

6,11 |

6,28 |

5,34 |

5,50 |

|

Bangli |

5,83 |

6,16 |

6,24 |

5,35 |

5,50 |

|

Karangasem |

6,01 |

6,00 |

5,92 |

5,08 |

5,48 |

|

Buleleng |

6,96 |

6,07 |

6,02 |

5,40 |

5,62 |

|

Denpasar |

7,00 |

6,14 |

6,51 |

6,08 |

6,41 |

Sumber: Bank Indonesia, 2020.

Pandemi menimbulkan goncangan dalam perekonomian global, namun Indonesia setidaknya tidak mengalami keterpurukan yang sangat dalam seperti negara-negara lain yang kontraksinya melampui angka dua digit. Pemerintah mengharapkan agar dengan kekuatan pasar domestik dan semangat kebanggaan akan buatan dalam negeri akan mampu membawa bangsa ini keluar dari terpaan krisis. Sektor pariwisata memberikan sumbangan kontraksi bagi Provinsi Bali. Banyaknya pekerja di industri pariwisata baik itu domestik dan migran turut pula dirumahkan, sehingga mendorong pekerja tersebut untuk kembali ke desa-nya atau daerahnya dengan menggarap lahan pertanian agar mampu bertahan dari goncangan perekonomian yang semakin sulit. Maka jika dilihat dari aspek psikologis, BUMDesa menganggap bahwa fenomena ini sebagai asset yang mampu dikapitalisasi dan tidak menganggapnya sebagai beban masalah. Terutama BUMDesa sedapat mungkin membantu warganya untuk berinovasi dan berkreativitas di tengah-tengah situasi sulit dengan dengan ketidakpastian yang tinggi.

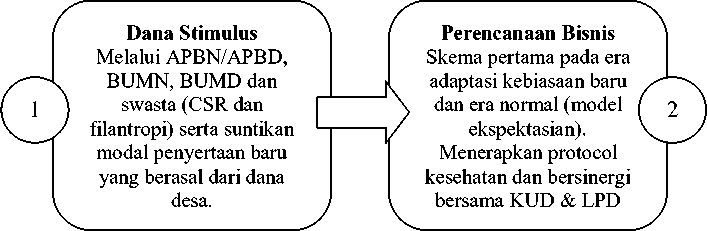

Meskipun kinerja BUMDesa rata-rata ada indikasi juga menurun tetapi bukan berarti tidak memiliki harapan. Tentunya ini tidak lagi didasarkan pada persoalan kelemahan atau ancaman, sebaliknya yang dihadapi sekarang merupakan sebuah peluang. Jika diibaratkan dengan memanfaaatkan kesempatan melalui inovasi, pengambilan risiko dan kreativitas. Dengan keyakinan bahwa permasalahan mampu menumbuhkan ide-ide kreatif dan inovatif karena adanya keinginan utk bertahan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai peluang apakah yang bisa dilakukan oleh BUMDesa di Bali dalam berkontribusi ikut menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi supaya tidak semakin parah? Jawabannya yaitu stimulus pendanaan dan perencanaan bisnis (Suartana,2020). Kedua prasyarat tersebut yang seharusnya wajib dipenuhi bagi BUMDesa di Bali agar bisa tetap bertahan dan menampakkan identitasnya di tengah-tengah situasi saat ini.

Gambar 1. Model Ketahanan Bisnis BUMDesa di Era Pandemi (Suartana, 2020)

Pertama, stimulus pendanaan baik yang mengikat maupun tidak mengikat akan memberikan semangat bagi BUMDesa untuk mengembangkan usahanya meski berada pada lingkungan ketidakpastian. Jika diumpamakan sebagai sebuah kendaraan, maka BUMDesa sebagai kendaraan tersebut dan stimulus pendanaan sebagai bahan bakar yang menggerakkannya. Tanpa adanya penggerak berupa pendanaan, maka BUMDesa tidak akan mampu berjalan. Dana ini diharapkan berasal dari kucuran APBN/APBD, BUMN, BUMD dan swasta (CSR dan filantropi) serta suntikan modal penyertaan baru yang berasal dari dana desa. Keputusan dalam penyediaan pendanaan bagi BUMDesa dan atau lembaga ekonomi pedesaan lainnya merupakan langkah yang sangat strategis. Tentu saja dengan melihat kepentingan dan permasalahan yang ada atau situasi tersulit apapun harus dihadapi dengan sikap, tindakan, kebijakan dan kemauan politik yang besar pula.

Peran BUMDesa dalam mengendalikan angka kemiskinan di Desa pada masa pandemi dipertegas oleh pernyataan Bapak Nyoman Sugana sebagai salah satu pengelola BUMDesa yang ada di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, yaitu:

“Untuk menangani angka kemiskinan yang ada di desa pada masa pandemi, pertama…pemerintah desa harus memprioritaskan modal tambahan kepada BUMDesa agar bisa memberikan pinjaman modal kepada masyarakat miskin. Terutama masyarakat miskin akibat daripada pandemi. Untuk bisa seperti itu pemerintah harus punya data kemiskinan yang valid. Kedua, BUMDesa sendiri bisa bantu dengan cara memebrikan modal lewat dana CSR. Ketiga…desa dinas dan adat harus bersinergi untuk menyelesaikan angka kemiskinan. Desa adat lewat LPD-nya memberikan modal kepada masyarakat miskin melalui CSR-nya. Dengan demikian modal dengan pinjaman yang lunak sangat meringankan masyarakat tersebut”

Kedua, sebelum dana diperoleh, BUMDesa diharapkan menyusun perencanaan bisnis (Bussines Plan) dengan menggunakan dua jenis skema. Skema pertama pada era adaptasi kebiasaan baru dan berikutnya pada era normal (model ekspektasian). Perencanaan bisnis diyakini akan memberikan kepercayaan diri bagi pemberi dana bahwa BUMDesa sudah memiliki perencanaan dan detail model bisnis yang akan dijalankan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Pada situasi pandemi, perencanaan bisnis tetap dengan menggunakan base line protokol kesehatan yang menjadi protap baku kesehatan. Model ini merupakan bentuk adaptasi, dimana setiap langkah operasionalnya disesuaikan dengan standar kesehatan. Pada era normal yang merupakan model espektasian memuat visi BUMDesa untuk menjadi penggerak utama pembangunan di desa, yang mampu bersinergi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi perdesaan yang sudah ada seperti KUD dan LPD. Desa digerakkan oleh lebih dari satu lembaga untuk menju pada kesejahteraan. Melalui determinasi seluruh pemangku kepentingan dan kebijakan BUMDesa, dapat menginjeksi dan memutar ekonomi dan efek penggandaan aktivitas bisnis di Bali akan berjalan sesuai harapan. Tentunya dalam situasi darurat maupun normal. Perencanaan bisnis membantu pengurus BUMDesa kedepannya untuk berperilaku cepat dalam merespon berbagai keadaan, rasional, berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Badan usaha milik desa diidentikan sebagai usaha desa yang pengelolaannya dibawah pemerintah desa dan masyarakat dengan misinya memperkuat perekonomian di tingkat desa dan dibentuk berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dapat dikatakan bahwa badan usaha tersebut memiliki kemampuan dalam membantu masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan hidup pokok, sebagai peluang usaha maupun lapangan pekerjaan, dan menambah kompetensi masyarakat desa. Jika dilihat dari sisi permodalannya,

maka badan usaha milik desa bersumber dari berbagai sumber, salah satunya didapatkan dari dana hibah, dimana dana tersebut dengan status kepemilikan masyarakat desa. Untuk di wilayah Bali disebut dengan dana Gerbang Sadu Mandara (GSM), dana ini pertama kalinya digagas pada tahun 2012 (Dewi et al., 2018). Kedua prasyarat (stimulus dana dan perencanaan bisnis) tersebut akan lebih sempurna manakala disertai dengan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai peraturan (compliance) terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Pada umumnya, BUMDesa memiliki potensi yang tidak sama di setiap daerah, sesuai dengan jenis usahanya. Jenis-jenis usaha BUMDesa meliputi jasa, perbankan, kredit, perantara, kontrak dan lainnya. Begitupula dengan di Bali yang sebagian besar di daerah pedesaan telah memiliki BUMDesa. Bahkan BUMDesa dapat pula mengembangkan potensi ekonomi desanya secara mandiri, dan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten melalui permodalan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten (Qosjim, 2017).

BUMDesa berpotensi sangat besar dalam memajukan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa pada dasarnya merupakan upaya membangun tradisi berdemokrasi ekonomi di desa sehingga kemudian meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Pendiriannya merupakan strategi bagi optimalisasi pengelolaan aset desa. Kemandirian dan kesejahteraan mampu tercapai jika desa tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal berbasis desa (Rodiyah, 2019). Mengingat peran BUMDesa yang cukup penting, hanya saja belum diikuti penanganan seksama dari pemerintah terkait dengan manajemennya. Beberapa permasalahan dapat berupa pengelolaan (manajemen) produksinya, permodalan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, distribusi dan pemasaran, pemenuhan standar kesehatan, pembukuan dan perpajakan, serta investasi. BUMDesa membutuhkan peningkatan daya saing untuk mencapai kemandirian, kinerja yang maksimal, dan kesejahteraan (Winarto, 2017).

Program dari pemerintah terhadap keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan membantu masyarakat tidak mampu dalam penyaluran modal usaha melalui pinjaman kredit usaha dengan bunga yang terjangkau. Nantinya program tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian desa. Sistem yang terintegrasi mampu menbantu petani dalam mengatasi permasalahan biaya tetap per-unit pada proses produksinya dan mengelola keuangannya secara kolektif (Srirejeki, 2018).

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sangat penting bagi perkembangan BUMDesa. Kapasitas merujuk pada kompetensi, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, pendorong, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu, organisasi, jaringan kerja (sektor), maupun sistem yang lebih luas dalam menjalankan fungsinya untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sule et al., 2012). Sumber daya manusia mengacu pada kesiapan individu dalam hal kemampuannya memberikan sumbangan bagi pencapain tujuan organisasi, dimana sumber daya manusia tersebut meliputi pendidikan, pengalaman serta pelatihan. Sumber daya manusia hendaknya mampu berkualitas untuk menunjukkan kapasitas yang dimiliki. Individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola organisasi, sehingga mampu menjadikannya sebagai elemen penting dalam tubuh organisasi (Rafiei & Davari, 2015).

Selanjutnya Milen (2017) menyatakan peningkatan kapasitas sebagai proses yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat sejalan dengan peningkatan kemampuannya dalam hal kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemecahan masalah, merumuskan dan mencapai tujuan yang ditetapkan, pemahaman dalam menyelaraskan dengan kebutuhan pembangunan melalui upaya yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle (1997) yang mengungkapkan mengenai pengembangan kapasitas sebagai kemampuan dalam hal penyelesaian tugas secara tepat, efektif, efisien dan bekelanjutan.

Seperti yang diungkapkan Grindle (1997), pengembangan kapasitas memiliki beberapa dimensi yang difokuskan pada: dimensi pengembangan SDM, memfokuskan pada personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti training, praktik langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial. Reformasi kelembagaan, dengan fokus pada kelembagaan dan sistem organisasi sektor public serta makro struktur, dengan tipe kegiatan seperti kebijakan politik dan ekonomi, perubahan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Aktivitas dalam pengembangan sumber daya manusia seperti pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan kemampuan teknis (Purnamawati et al., 2018). Kegiatannya berupa sistem perekrutan yang tepat, pendidikan dan latihan, pemberian gaji/upah, dan pengaturan kondisi dan lingkungan kerja. Penguatan organisasi yang difokuskan pada sistem pengelolaan, perbaikan kerangka kerja yang ada serta pengaturan dalam kapasitas struktur mikro. Kegiatan tersebut dengan cara menata sistem insentif, optimalisasi personel, kepemimpinan, komunikasi dan struktur manajerial. Sementara reformasi kelembagaan, perlu menekankan pada perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro.

Pendirian BUMDesa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan kabupaten atau kota berpartisipasi dalam memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat pedesaan dari ancaman persaingan investor besar. BUMDesa adalah lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan (Rodiyah, 2019).

Pendirian BUMDesa berorientasi sebagai penggerak perekonomian desa. Sebagai entitas yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, BUMDesa tidak semata-mata bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi bagaimana BUMDesa dapat berkontribusi dalam pembangunan pedesaan, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Intinya tujuan Pembentukan BUM Desa (Permendesa No 4, Tahun 2015): pertama, meningkatkan perekonomian desa; kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa; ketiga, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa; keempat, menyusun rencana kerjasama bisnis antar desa dan / atau dengan pihak ketiga; kelima, menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik masyarakat; keenam, ketenagakerjaan terbuka; ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; kedelapan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Setyobakti, 2017).

Sehubungan dengan pelaksana kegiatan usaha, BUM Desa melaporkan pertanggungjawaban kepada penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh kepala desa. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan BUM Desa terpantau oleh desa. Pengawasan kegiatan operasional BUM Desa juga dilakukan oleh pengawas. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas tugas pembinaan terhadap BUM Desa; untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Argumentasi pertanggungjawaban melalui Musyawarah Desa ini karena modal awal BUM Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDes). Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa. Tugas tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi perkembangan BUM Desa, antara

lain: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (Saraya, 2018).

Desa yang berbasis pertanian dalam arti luas bisa mengembangkan produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik atau ekspor dengan asumsi kemudahan dukungan akses distribusi. Ada juga usaha lainnya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan desa-nya secara mandiri, misalnya saja sarana kesehatan dan kebutuhan pokok (ketahanan pangan). BUMDesa yang sudah berada pada tingkatan skala ekonomi besar sebelum adanya pandemi bisa bertahan dengan segmen pasarnya dengan perubahan model bisnis dari konvensional menuju semi digital atau digital dalam skala desa. Akan tetapi hal tersebut tidak langsung diartikan sebagai digitalisasi yang selalu berkaitan dengan teknologi canggih yang sifatnya maya, namun digitalisasi itu juga membutuhkan kehadiran secara fisik berupa transportasi dan pergudangan yang memadai (Suartana, 2020). Salah satu contoh BUMDesa yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang tetap mebutuhkan gudang (bahkan dalam kapasitas yang lebih luas) untuk mengembangkan usahanya paling tidak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa itu sendiri seperti yang dilakukan BUMDesa Tajun Buleleng dengan komoditas khasnya yaitu Cengkeh. Untuk BUMDesa yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, maka sedapat mungkin mengembangkan bisnisnya ke arah fee based income seperti yang dilakukan oleh BUMDesa Tunggal Jaya, Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan dengan melayani BPJS dan transfer antar Bank. Fee Based Income maksudnya; pendapatannya tidak hanya berasal dari pendapatan bunga yang berpotensi munculnya non performing loan atau kredit macet tetapi dari transaksi non tunai dengan bantuan teknologi informasi berskala desa. Era adaptasi kebiasaan baru, maka transaksi non tunai menjadi pilihan bijak untuk menghindari interaksi langsung. Berdasarkan data statistik, sektor keuangan masih mengalami pertumbuhan positif setidaknya mampu diselamatkan oleh transaksi non tunai yang menghasilkan pendapatan fee.

SIMPULAN

Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan perekonomian desa dengan peningkatan kinerja BUMDesa secara berkelanjutan. Melalui dukungan setiap kegiatan BUMDesa yang berasal dari dana yang diluncurkan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban berupa laporan keuangan semata, namun nilai moral yang terkandung di dalamnya. Sehingga segala tindakan penyimpangan mampu dihindari. Kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan nantinya mampu mendukung pertumbuhan sektor perekonomian di Provinsi Bali terutama melalui dukungan sektor perekonomian mikro serta pertumbuhan usaha BUMDesa.

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan hanya beberapa BUMDesa di Provinsi Bali karena keterbatasan jarak dan waktu sehingga belum dapat menggambarkan secara keseluruhan resiliensi bisnis pada BUMDesa. Oleh karena itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah jangkauan lainnya yang mempengaruhi kebertahanan BUMDesa ditengah situasi pandemi covid-19 menuju adaptasi kebiasaan baru.

REFERENSI

Cahyani, R. I., & Pandjaitan, N. K. (2015). Resiliensi Komunitas Petani Padi Sawah dalam Menghadapi Serangan Hama di Dusun Bengle, Kabupaten Karawang. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75112

Dewi, P. A. D. R., Yanti, P. T. E., Dewi, L. P. P., Sanjaya, K. A. P., & Mahendra, I. P. U. Y. (2018). Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara Di Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(3), 194–205.

Dillashandy, N. A. (2017). Kapasitas Adaptasi dan Resiliensi Komunitas Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Merapi (Kasus: Dusun Kalitengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta). Institut Pertanian Bogor.

Grindle, M. S. (1997). Getting Good Government: Capacity Building in The Public Sectors of Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.

Iskandar, A. H. (2020a). Ini Upaya Reborn Ekonomi Pasca Covid-19 Yang Dilakukan Kemendes PDTT. Retrieved from https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3336

Iskandar, A. H. (2020b). Masih Bertahan, 10.026 BUMDesa Tak Terdampak Covid-19.

Retrieved from https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3350

Jepson, M., & Colburn, L. L. (2013). Development of Social Indicators of Fishing Community Vulnerability and Resilience in the U.S. Southeast and Northeast Regions. U.S. Dept. of Commerce.

Jordan, E., & Javernick-Will, A. (2012). Measuring Community Resilience and Recovery: A Content Analysis of Indicators. In Construction Research Congress 2012 : Construction Challenges in a Flat World (pp. 2190–2199). TIB University Library.

Longstaff, P. H., Armstrong, N. J., Perrin, K., Parker, W. M., & Hidek, M. A. (2010). Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment. Homeland Security Affairs, 6(3), 1–23.

Milen, A. (2017). What do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice.

Muryanti, M. (2020). Towards Social Entrepreneurship in the Village through Village-Owned Enterprises. Society, 8(1), 163–174. https://doi.org/10.33019/society.v8i1.161Neuman, W. L. (2013). Social Research Methods: Qualitative and

Neuman, W.L. (2013). Quantitative Approaches (7th Revised Edition). Harlow: Pearson Education Limited.

Nopianti, R., Melinda, T., & Harahap, J. (2018). The Adaptation Strategy of Society In The Impact of Dam Contruction of Jatigede In Cipondoh, Pawenang Village, Jatinunggal SubDistrict, Sumedang Regency. Patanjala, 10(1), 17–34.

Nurcahya, E. (2019). Tugas Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa. Responsive, 2(1), 1–7.

Prasetyo, P. S., Rachmawati, T., Gunawan, T., Yosefa, Herwanto, T. S., & Wicaksono, K. W. (2017). Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan (1st ed.). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.

Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Diatmika, I. P. G. (2018). Green Accounting: A Management Strategy and Corporate Social Responsibility Implementation. International Journal of Community Service Learning, 2(3), 149–156.

Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDesa di Kabupaten Lumajang (Performance Analysis BUMDesa in Jember District). Journal Ekuilibrium, 2(1), 10–17.

Rafiei, N., & Davari, F. (2015). The Role of Human Resources Management on Enhancing the Teaching Skills of Faculty Members. Mater Sociomed, 27(1), 35–38.

https://doi.org/10.5455/msm.2014.27.35-38

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424–440.

Rodiyah. (2019). Management of Implementation of Village Government in Empowering Village Enterprises (BUMDesa). In UNNES International Conference on Research Innovation and Commercialization (pp. 569–583). Semarang: KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i18.4748

Saraya, S. (2018). The Civil Law Review of the Role of Joint Village owned Business Entities (BUM Desa Bersama) as the Subject of Civil Law. Journal of Private and Commercial Law, 2(2), 101–112.

Setyobakti, M. H. (2017). Identification Of Business Enterprises BUMDesa Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDesa Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi). Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 14(2), 101–110.

Srirejeki, K. (2018). Empowering the Role of Village Owned Enterprises (BUMDesa) for Rural Development: Case of Indonesia. Journal of Accounting, Management, and Economics, 20(1), 5–10.

Suartana, I Wayan (2020). BUMDesa dan Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi. Harian Bali Post, 8 Agustus 2020, Hal,8

Subair, Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Communities’ Resilience in Responding Climate Change through Livelihood Strategy: A Case Study in Fisher’s Village in Ambon Island of Maluku. Jurnal Sosial Ekonomi KP, 9(1), 77–90.

Sule, Garba, J., Ogbadu, Ebenehi, E., Olukotun, & Ademola, G. (2012). Capacity Planning and Its Implications on the Infrastructural Development Needs of Some Selected Higher Institutions in the Eastern Senatorial District of Kogi State. Global Journal of Management and Business Research, 12(23), 63–80.

Trisno, N. (2020). Laporan Perekonomian Provinsi Bali. Denpasar.

Winarto, B. (2017). Peranan BUMDesa “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Discussion and feedback