Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Bivalvia (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis) dari Perairan Lekok, Pasuruan

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 8(2), 179-185 (2022)

Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Bivalvia (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis) dari Perairan Lekok, Pasuruan

Devi Ulinuha a*, Ima Yudha Perwira a

a Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Badung, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-853-337-602-82

Alamat e-mail: devi_ulinuha@unud.ac.id

Diterima (received) 22 Juli 2022; disetujui (accepted) 19 November 2022; tersedia secara online (available online) 1 Desember 2022

Abstract

Lead is one of inorganic material causes pollution in waters that have a high level of toxicity for organisms. Lead pollution in waters can be accumulated by several water organisms, such as Bivalves. Bivalves are type of shellfish that can accumulate heavy metals. This study aimed to know the bioaccumulation of Lead on the Bivalves (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis) found in Lekok water (Pasuruan, Jawa Timur). The amount of Lead in the water, sediment and Bivalves was measured by using Atomic Absorption Spectro-photometer (AAS). The bioaccumulation of Lead on the Bivalves was analyzed by using Bioconcentration Factor (BCF). The result showed that amount of Lead in the water and sediment were 0,356 mg/L and 21,245 mg/kg, respectively. The BCF value of Lead on the Bivalves of Lekok waters were <30 indicating low accumulation level.

Keywords: bioaccumulation; lead, bivalves, Lekok, Pasuruan

Abstrak

Timbal merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran anorganik di perairan yang memiliki tingkat toksisitas tinggi. Timbal yang masuk ke badan perairan dapat diakumulasi oleh organisme yang hidup di dalamnya. Bivalvia merupakan jenis kerang-kerangan yang dapat mengakumulasi logam berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bioakumulasi logam berat Timbal (Pb) pada Bivalvia (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis) yang ada di perairan Lekok (Pasuruan, Jawa Timur). Kandungan logam berat pada air, sedimen dan daging Bivalvia dilakukan dengan menggunakan alat Atomic Absorption Spectro-photometer (AAS). Bioakumulasi logam berat Pb pada Bivalvia dianalisa dengan menggunakan Faktor Biokonstrasi (BCF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat Pb pada sampel air dan sedimen adalah: 0,356 mg/L dan 21,245 mg/kg. Nilai BCF logam berat Pb pada Bivalvia yang ada di perairan Lekok adalah <30, yang menunjukkan tingkat akumulasi yang rendah.

Kata Kunci: bioakumulasi, timbal, bivalvia, Lekok, Pasuruan

Kecamatan Lekok (Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur) merupakan wilayah perairan pesisir yang dikelilingi dengan berbagai aktifitas manusia (Pelabuhan Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, Pemukiman warga, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, serta berbagai jenis industri lainnya). Aktifitas ini berpotensi menghasilkan limbah atau buangan yang dapat mencemari lingkungan perairan sehingga dapat menurunkan kualitas

perairan tersebut. Wilayah perairan pesisir Lekok ini dipengaruhi oleh berbagai sungai yang bermuara di pesisir Kabupaten dan Kota Pasuruan. Sungai-sungai ini mulai mengalami degradasi perairan akibat adanya alih fungsi lahan dan kegiatan antropogenik seperti pemukiman dan industri yang berada di sekitarnya (Adam dkk., 2018; Adam dkk., 2022). Degradasi lingkungan perairan yang terjadi di sungai akibat adanya pencemaran secara tidak langsung dapat menjadi sumber input bahan pencemar ke perairan laut.

Salah satu bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik bagi organisme yaitu logam berat Timbal (Pb). Masuknya Pb ke perairan dapat terjadi secara alamiah seperti pelapukan batuan dari pegunungan oleh air sungai dan pengkristalan Pb di udara yang kemudian masuk ke perairan melalui air hujan (Budiastuti dkk., 2016). Selain itu masuknya Pb ke perairan dapat berasal dari kegiatan industri yang membuang limbahnya ke badan perairan sehingga dapat meningkatkan kandungan Pb di perairan dan menyebabkan pencemaran yang dapat

memengaruhi organisme di dalamnya. Selain bersifat toksik, logam berat Pb juga bersifat persisten dan tidak dapat didegradasi sehingga konsentrasinya di parairan dapat terus meningkat karena terjadi akumulasi baik di air maupun sedimen (Lestari, 2018). Keberadaan logam berat di yang terakumulasi di perairan sangat berbahaya, sebab logam ini dapat berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Jika logam ini masuk ke dalam organisme konsumsi (kerang, ikan, dan udang) maka logam Pb tersebut dapat berpindah ke manusia (Caksana dkk., 2021). Ketika berpindah ke manusia, logam berat Pb akan memberikan dampak negatif, diantaranya: menghambat sintesis hemoglobin, disfungsi ginjal, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, kerusakan pada sistem syaraf, dan bahkan menyebabkan kecacatan pada bayi (teratogen) (Pratiwi, 2020).

Akumulasi logam berat Pb pada Bivalvia di wilayah perairan di Indonesia sudah banyak dilaporkan. Azhar dkk. (2012) melaporkan tingginya akumulasi logam berat Pb (33,162-35,076 mg/kg) pada kerang Simping (Amusium

pleuronectes) di perairan Demak (Jawa Tengah). Sedangkan pada jenis Bivalvia lainnya, Lestari (2019) melaporkan akumulasi logam berat Pb pada Kerang Simping (Placuna placenta) di muara sungai Indragiri Riau hingga 0,48 mg/kg. Lebih lanjut, Apriyanti (2018) melaporkan kandungan logam berat Pb pada Kerang Totok (Polymesoda erosa) yang ada di perairan Tanjung Bunga Makasar yang mencapai 2,05 mg/kg. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan logam berat Pb yang ada di perairan dapat terakumulasi ke dalam biota perairan, khususnya Bivalvia yang kemampuan menyerap logam berat.

Bivalvia merupakan salah satu organisme perairan yang bersifat filter feeder non selective dan relative tidak aktif dalam melakukan pergerakan,

sehingga sangat berpotensi dapat mengakumulasi logam berat (Suryono, 2013). Kemampuan Bivalvia dalam mengakumulasi logam berat dapat dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui biokonsentrasi Bivalvia yang banyak ditemukan di perairan Lekok (Pasuruan) (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis) terhadap logam berat Pb.

2.1 Lokasi penelitian dan pengambilan sampel

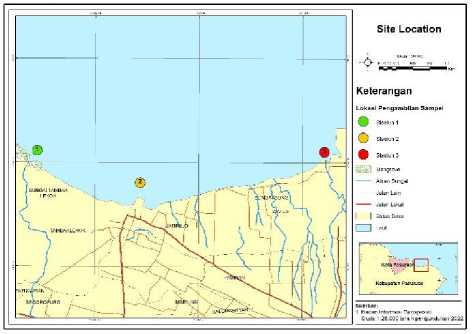

Gambar 1. Peta Lokasi

Pengambilan sampel air, sedimen, dan Bivalvia dilakukan pada 3 stasiun yang berbeda di wilayah perairan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Gambar 1). Stasiun 1 berlokasi pada muara Sungai Rejoso, Stasiun 2 berada di dekat TPI (Tempat Pendaratan Ikan), dan Stasiun 3 berada di dekat PLTU. Pada masing-masing stasiun tersebut, pengambilan sampel dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Sampel air diambil sebanyak 1 liter dengan menggunakan alat Horizontal Water Sampler. Setelah itu, sampel air dimasukkan ke dalam botol sampel berbahan Polypropylene (PP). Sampel sedimen diambil dengan menggunakan alat Eckman Grab sebanyak 250 gram, yang kemudian disimpan dalam Sampling Bag. Sampel Bivalvia diambil secara langsung dari dalam perairan dengan ukuran 4-6 cm. Adapun jenis dari Bivalvia yang ditemukan adalah: Andara antiquata (kerang bulu), Anadara granosa (kerang darah) dan Perna viridis (kerang hijau). Seluruh sampel (air, sedimen dan Bivalvia) tersebut kemudian disimpan dalam suhu 40C. Proses preparasi dan pengukuran kandungan logam berat Pb dilakukan di Laboratorium Kimia, Universitas Brawijaya.

-

2.2 Preparasi sampel air, sedimen, dan bivalvia

Sampel air, sedimen, dan Bivaliva dipreparasi terlebih dahulu sebelum diukur kandungan logam beratnya. Proses preparasi sampel air dilakukan dengan mengacu pada metode yang digunakan oleh Siahaan dkk. (2017). Sampel air disaring menggunakan kertas saring Whatman 7184-004 dengan ukuran 0,45 μm. Kemudian, dalam 100 mL air sampel tersebut ditambahkan dengan asam nitrat (HNO3) pekat hingga pH < 2. Setelah itu ditambahkan dengan larutan Amonium Pirolidin Ditiokarbonat (APDC) sebanyak 1 mL, dan larutan Metil Iso Butil Keton (MIBK) sebanyak 10 mL. Campuran tersebut kemudian dihomogenkan selama 30 detik. Fase organik yang terbentuk dari proses tersebut kemudian digunakan untuk proses pengukuran kandungan logam berat Pb.

Proses preparasi sampel sedimen dan daging Bivalvia untuk pengukuran logam berat Pb diawali dengan proses destruksi dengan metode destruksi Kjeldahl. Sampel sedimen dan daging Bivalvia dimasukkan ke dalam beaker Teflon dan dipanaskan pada oven dengan suhu 1050C selama 24 jam. Setelah itu, sampel dihaluskan dengan menggunakan mortar. Sampel kering yang sudah halus tersebut kemudian didestruksi dengan menggunakan larutan HNO3-H2O2-HCl pada suhu 95°C selama 6 jam. Larutan disaring menggunakan kertas saring Wrightman ukuran 42 sebelum kemudian dilakukan pengukuran kandungan logam beratnya.

-

2.3 Pengukuran kandungan logam berat pb pada air, sedimen, dan bivalvia

Sampel air, sedimen dan kerang yang telah di ekstraksi kemudian diukur kandungan logam beratnya menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Prinsip kerja AAS ini adalah dengan penyerapan energi sinar pada panjang gelombang tertentu oleh atom-atom bebas hasil proses atomisasi, sehingga didapatkan nilai kuantitatif dari unsur logam yang terdapat pada sampel (Kusnadi, 2016). Nilai baku mutu Pb pada air laut yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai baku mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun nilai Ambang Batas untuk sedimen yang digunakan adalah Standar

Kualitas Sedimen menurut Washington Administration Code (WAC) Nomor 173-204-320.

Untuk melihat kemampuan akumulasi logam berat Pb dari air ke sedimen, dilakukan perhitungan nilai Faktor Konsentrasi (FK). Perhitungan nilai Faktor Konsentrasi (FK) logam berat Pb bertujuan untuk mengetahui kemampuan akumulasi logam berat pada sedimen dibandingkan dengan air laut (Suryani dkk., 2012). Perhitungan nilai FK berdasarkan persamaan berikut :

FK =

Csedimen

Cair

(1)

dimana FK adalah faktor konsentrasi; Csedimen adalah konsentrasi Pb di sedimen; dan Cair adalah konsentrasi Pb di air.

-

2.4 Pengukuran kualitas air sebagai penunjang penelitian

Kualitas air seperti suhu, salinitas dan pH diketahui berpengaruh terhadap bioakumulasi logam berat Pb pada Bivalvia. Oleh sebab itu, dilakukan pengukuran kualitas air sebagai penunjang data penelitian. Pengukuran kualitas air seperti suhu, salinitas dan pH dilakukan secara insitu di lokasi penelitian. Suhu air diukur dengan menggunakan alat Termometer Raksa, salinitas air diukur dengan menggunakan alat Refraktometer, sedangkan pH air diukur dengan menggunakan pH meter

-

2.5 Analisa data

Bioakumulasi logam berat Pb di wilayah perairan Lekok dianalisa dengan menggunakan analisa Faktor Biokonsentrasi (BCF). Penghitungan nilai Faktor Biokonsentrasi dilakukan dengan membandingkan konsentrasi logam berat Pb pada Bivalvia dengan konsentrasi logam berat Pb yang ada di air dan sedimen (Potipat et al., 2015).

Perhitungan BCF menggunakan persamaan sebagai berikut :

BCF =

Cbiota

Cambien

(2)

dimana BCF adalah faktor biokonsentrasi; Cbiota adalah konsentrasi logam berat Pb pada organisme (mg/kg); dan Cambien adalah konsentrasi Pb pada air atau sedimen.

Kategori nilai BCF sifat pencemar dibagi ke dalam

3 urutan, yaitu:

BCF > 1.000 = akumulatif sangat tinggi

BCF 100 – 1000 = akumulasi tinggi

BCF 30 -100 = akumulatif sedang

BCF < 30 = akumulatif rendah

Tabel 1

Kandungan Logam Berat pada Sampel Air dan Sedimen.

|

Air |

Sedimen | ||

|

Stasiun |

Pb X̅ |

Pb X̅ |

FK |

|

(mg/L) |

(mg/kg) | ||

|

0,432 0,431 |

22,985 23,283 |

52,401 | |

|

1 |

0,426 |

23,387 | |

|

0,435 |

23,478 | ||

|

0,384 0,384 |

21,162 20,740 |

61,726 | |

|

2 |

0,385 |

20,434 | |

|

0,383 |

20,624 | ||

|

0,325 0,326 |

19,609 19,711 |

68,681 | |

|

3 |

0,327 |

19,984 | |

|

0,326 |

19,541 | ||

|

X̅ |

0,355 |

21,245 |

61,135 |

|

BM |

0,008 |

450 |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kandungan logam berat Pb pada sampel air dan sedimen di perairan Lekok adalah: yaitu 0,355 mg/L dan 21,245 mg/kg (Tabel 1). Berdasarkan hasil tersebut, maka kandungan Pb air di perairan Lekok sudah melebihi ambang baku mutu air laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kandungan logam berat Pb di sedimen memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan di air. Hal ini disebabkan akumulasi dari logam berat Pb yang ada di air, yang kemudian terdeposisi ke sedimen perairan melalui proses fisika kimia (Amin dkk., 2013). Logam berat akan berikatan dengan bahan organik sehingga menjadi suspensi yang kemudian mengendap di dasar perairan dan terjerab di dalam sedimen.

Kandungan logam berat Pb tertinggi terdapat pada stasiun 1 yang berlokasi di sekitar Muara Sungai Tambak Lekok, dimana tempat berakhirnya aliran Sungai Rejoso. Sungai Rejoso

merupakan salah satu sungai terpanjang di kabupaten Pasuruan dimana tedapat banyak aktifitas antropogenik seperti pemukiman dan industri di sekitarnya, selain itu juga terjadi alih fungsi lahan di sekitar sungai yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai Rejoso (Madyaluha, 2016). Hal ini memungkinkan bahwa Pb di perairan Lekok berasal dari aktifitas di daratan yang membuang limbah ke sungai Rejoso yang kemudian bermuara ke laut.

Hasil perhitungan pada nilai FK menunjukkan bahwa nilai FK rata-rata yaitu 61,135, ini menunjukkan bahwa kandungan logam Pb di air lebih tinggi sebanyak 56,316 kali dibandingkan di kolom air. Sehingga pada penelitian ini dapat membuktikan bahwa akumulasi logam berat di sedimen lebih tinggi dibandingkan di air. Akumulasi ini dapat terjadi akibat adanya proses transportasi Pb dari kolom air ke sedimen, selain itu kemampuan logam Pb untuk berikatan dengan bahan organik bebas maupun bahan organik yang melapisi permukaan sedimen sehingga terjadi penyerapan langsung oleh sedimen (Haryono dkk, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sedimen merupakan reservoir bagi bahan pencemar yang berada di perairan. Selain itu, akumulasi Pb yang terjadi pada sedimen juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, pH dan sifat dari logam berat itu sendiri (Paudanan, 2015.

-

3.2 Kandungan logam berat Pb pada bivalvia

Pengukuran konsentrasi Pb pada organisme dilakukan untuk mengetahui bioakumulasi Pb pada organisme yang hidup di perairan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa kandungan logam berat Pb tertinggi ada pada Anadara antiquata, dengan nilai rata-rata sebesar 2,304 mg/kg (Tabel 2).

Tabel 2

Kandungan Pb pada Bivalvia di Perairan Lekok

Kandungan Pb (mg/kg)

Stasiun

|

A. antiquata |

A. granosa |

P. viridis | |

|

1 |

2,649 |

1,892 |

1,510 |

|

2 |

2,338 |

1,476 |

1,327 |

|

3 |

1,926 |

1,242 |

1,289 |

|

Rata-Rata |

2,304 |

1,537 |

1,375 |

Kemampuan akumulasi pada setiap Bivalvia berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan habitat Bivalvia (Juharna dkk., 2022). Pada penelitian ini ditemukan kandungan Pb pada semua Bivalvia yang diamati. Tingginya konsentrasi Pb di air dan sedimen berpotensi meningkatkan akumulasi Pb pada organisme yang hidup di dalamnya, diantaranya adalah Bivalvia (Suryono, 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana kandungan Pb pada Bivalvia yang ditemukan di stasiun 1 lebih tinggi dibandingkan pada kedua stasiun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi Pb di air dan sedimen dapat menyebabkan akumulasi Pb pada daging Bivalvia. Kemampuan akumulasi logam berat selain dipengaruhi dengan karakteristik species juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut (DO) dan konsentrasi logam berat yang ada di lingkungan (Purnama dkk., 2018). Semakin tinggi kandungan logam berat di media semakin memperbesar potensi akumulasi pada organisme. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa Anadara antiquata (Kerang bulu) memiliki konsentrasi Pb paling tinggi dibandingkan dengan Anadara granosa dan Perna viridis. Hal ini menujukkan bahwa kemampuan akumulasi Anadara antiquata paling tinggi diantara kedua jenis Bivalvia lainnya, selain itu cara hidup Anadara antiquata dengan membenamkan diri di dalam sedimen sehingga sangat rentan terjadi akumulasi logam berat (Silaban dkk, 2021).

-

3.3 Bioakumulasi logam berat Pb di Perairan Lekok

Masuknya pencemaran logam berat ke perairan dapat menyebabkan akumulasi pada organisme yang ada di dalamnya. Akumulasi atau pengambilan dan penyimpanan bahan-bahan polutan dari sumber eksternal seperti air, makanan, substrat maupun udara ke dalam tubuh organisme disebut sebagai bioakumulasi (Wulandari dkk.,

2012). Akumulasi logam berat yang terjadi pada organisme air dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu: akumulasi logam berat yang terlarut di air, akumulasi logam berat dari sedimen dan system rantai makanan. Untuk mengetahui kemampuan organisme dalam mengakumulasi logam berat dapat dilakukan dengan analisa BCF. Nilai BCF diperoleh dengan membandingkan konsentrasi logam berat yang terdapat dalam tubuh organisme dengan konsentrasi logam berat yang ada di media (air dan sedimen). Dengan mengetahui nilai BCF dapat dianalisa tingkat bioakumulasi logam berat yang terjadi pada organisme. Dari nilai BCF organisme dengan air, diketahui bahwa tingkat akumulasi Pb tertinggi pada Anadara antiquata dengan nilai 6,048 (Tabel 3). Bioakumulasi logam berat ke dalam organisme air secara umum dipengaruhi oleh kandungan logam berat dalam air, makanan, jenis organisme, ekskresi dan metabolism (Hidayah, 2013). Sedangkan menurut Suryani dkk. (2018), perpindahan bahan toksikan dari lingkungan ke dalam organisme dapat melalui 4 proses yaitu: absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi.

Selain itu jenis logam juga dapat memengaruhi akumulasi logam berat dalam tubuh organisme. Dari penelitian menunjukkan BCF Pb organisme terhadap air lebih tinggi dibandingkan terhadap sedimen, hal ini dikarenakan sifat Pb yang terlarut di dalam air dan cara makan Bivalvia yang non selective filter feeder memudahkan transisi Pb dari air ke dalam tubuh Bivalvia. Nilai BCF pada A. antiquata paling tinggi dibandingkan dengan A. granosa dan Perna viridis, meskipun demikian nilai BCF Pb pada semua Bivalvia tersebut masih di bawah 30 yang artinya tingkat akumulasi logam berat Pb pada organisme tergolong masih rendah. Hal ini selaras dengan hasil pengukuran kualitas air, dimana kondisi kualitas di perairan Lekok masih dalam batas baku mutu kualitas air untuk biota laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Tabel 3

Nilai Faktor Biokonsentrasi (BCF) Pb pada Bivalvia

|

Stasiun |

BCF (o-a) |

BCF (o-s) | ||||

|

A. antiquata |

A. granosa |

P. viridis |

A. antiquata |

A. granosa |

P. viridis | |

|

1 |

5.732 |

3.696 |

3.949 |

0.093 |

0.060 |

0.064 |

|

2 |

5.962 |

4.258 |

3.398 |

0.114 |

0.081 |

0.065 |

|

3 |

8.146 |

5.143 |

4.490 |

0.119 |

0.075 |

0.065 |

|

Rata-Rata |

6.613 |

4.366 |

3.945 |

0.108 |

0.072 |

0.065 |

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil pengukuran kualitas air menunjukkan bahwa rata-rata nilai suhu berkisar antara 29,1-29,7oC, salinitas berkisar antara 30-31 ppt, dan pH berkisar antara 7,2-7,8. Kondisi kualitas air ini dalam kondisi yang sesuai untuk kehidupan Bivalvia yang ditemukan pada penelitian ini (Anadara antiquata, Anadara granosa dan Perna viridis). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa proses metabolisme yang terjadi dalam ketiga tubuh Bivalvia tersebut berada pada kondisi yang seimbang (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat), dan memperlambat proses bioakumulasi logam berat Pb ke dalam tubuh Bivalvia tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat Pb air lebih rendah dibandingkan pada sedimen dan Bivalvia. Kandungan logam berat Pb di perairan Lekok sudah melebihi batas ambang baku mutu air laut untuk biota laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kandungan Pb di air memengaruhi BCF Pb pada Bivalvia terutama Anadara antiquata. Meskipun demikian, nilai BCF Pb pada Bivalvia masih kurang dari 30, yang mengindikasikan rendahnya tingkat akumulasi logam berat Pb dari lingkungan ke dalam daging Bivalvia di perairan Lekok.

Ucapan terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih pada Laboratorium Kimia, Universitas Islam Malang yang telah menyediakan fasilitas dalam menganalisis logam berat.

Daftar Pustaka

Adam, M. A., Maftuch, Kilawati, Y., & Risjani, Y. (2018). Analisis Kualitas Lingkungan Sungai Wangi-Beji, Pasuruan yang Diduga Tercemari oleh Limbah Pabrik, Pemukiman dan Pertanian. Samakia Jurnal Ilmu Perikanan, 9(1), 1-5.

Adam, M. A., Khumaidi, A., Ramli., Risjani, Y., &

Soegianto, A. (2022). Indeks Pencemaran Lingkungan Sungai Wangi, Desa Beujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Sains, 22(1), 31-39.

Amin, B., Afriyani, E., & Saputra, M. A. (2013). Distribusi Spasial Logam Pb dan Cu pada Sedimen dan Air Laut Permukaan di Perairan Tanjung Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau. Teknobiologi: Jurnal Ilmiah Sains Terapan, 2(1), 1-8.

Aminah, S., Yona, D., & Rarasrum, D. K. (2016). Sebaran Konsentrasi Logam Berat Cu (Tembaga) dan Cd (Kadmium) pada Air dan Sedimen di Perairan Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur. Dalam Prosisding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan VI 2016. Malang, Indonesia, 4 Mei 2016 (pp 415-421).

Apriyanti, E. (2018) Analisis Kandungan Logam Berat Timbal Pb pada Kerang Polymesoda Erosa L di Perairan Tanjung Bunga Makassar. International Journal of Educational and Environmental Education, 3(2), 121-131.

Azhar, H., Widowati, I., & Supriyanto, J. (2012). Studi Kandungan Logam Berat Pb, Cu, Cd, Cr pada Kerang Simping (Amusium pleuronectes), Air dan Sedimen di Perairan Wedung, Demak serta Analisis Maximum Tolerable Intake pada Manusia. Journal of Marine Research, 1(2), 35-44.

Budiastuti, P., Raharjo, M., & Astorina, Y. N. A. (2016). Analisis Pencemaran Logam Berat Timbal di Badan Sungai Babon Kecamatan Genuk Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 4(5), 119-124

Caksana, M. U., Aritonang, A. B., Risko, Muliadi, & Sofiana, M. S. J. (2021). Analisa Kandungan Logam Berat Pb, Cd, dan Hg pada Ikan di Pantai Samudra Indah Kabupaten Bengkayang. Jurnal Laut Khatulistiwa, 4(3), 109-118.

Haryono, G. M., Mulyanto, & Kilawati, Y. (2017). Kandungan Logam Berat Pb Air Laut, Sedimen dan Daging Kerang Hijau Perna viridis. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 9(1), 1-7.

Hidayah, A. M. (2013). Kandungan Logam Berat pada Air, Sedimen dan Ikan Nila (Oreochromis niloticus Linn.) di Keramba Danau Rawapening. Tesis. Semarang,

Indonesia: Program Pascasarjana, Universitas

Diponegoro.

Juharna, F. M., Widowat, I., & Endrawati, H. (2022). Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) Pada Kerang Hijau (Perna viridis) di Perairan Morosari, Sayung, Kabupaten Demak. Buletin Oceanografi Marina, 11(2), 139-148.

Kusnadi. (2016). Analisa Kadar Logam Timbal (Pb) dalam Tanaman Lidah Mertua (Sansiviera Sp.) di Kota Tegal dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Pancasakti Science Education Journal, 1(1), 12- 17.

Lestari (2018). Polutan Logam Berat dalam Ekosistem Mangrove. Oseana, 43(3), 40-51.

Lestari, I. (2019). Analisis Konsentrasi Logam Berat pada Kerang Simping (Placuna Placenta) dan Air sebagai

Indikator Kualitas Perairan Muara Sungai Indragiri. Jurnal Ilmu Lingkungan, 13(1), 45-54.

Madyaluha, H.F. (2016). Hubungan Tingkat Pencemaran Air dengan Keanekaragaman Makrobenthos di Sungai Rejoso Pasuruan. Skripsi. Malang, Indonesia: Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah.

Wulandari, E., Herawati, E. Y., & Arfiati, D. (2012). Kandungan Logam Berat Pb pada Air Laut dan Tiram Saccostrea glomerata sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Jurnal Penelitian Perikanan, 1(1), 10-14.

Paundanan, M. (2015). Kontaminan Logam Berat (Hg dan Pb) pada Air, Sedimen dan Ikan Selar Tetengkek (Megalaspis cordyla) di Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis. Bogor, Indonesia: Program

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Potipat, J., Tangkrockolan, N., & Helander, H. F. (2015). Bioconcentration Factor (BCF) and Depuration of Heavy Metals of Oysters (Saccostrea Cucullata) and Mussels (Perna Viridis) in the River Basins of Coastal Area of Nagarajan Nagarani, Arumugam Kuppusamy Kumaraguru, Velmurugan Janaki Devi Chanthaburi Provinc. Environment Asia, 8(2), 118–28.

Pratiwi, Y. D. (2020). Dampak Pencemaran Logam Berat (Timbal, Tembaga, Merkuri, Kadmium, Krom)

terhadap Organisme Perairan dan Kesehatan

Manusia. Jurnal Akuate, 1(1), 59-65.

Purnama, D. P., Siregar, Y. I., & Amin, B. (2018). Pengaruh Salinitas terhadap Penyerapan Logam Pb pada Kerang Darah (Anadara granosa). Jurnal

Perikanan dan Kelautan, 23(2), 9-15.

Siahaan, B., Mantiri, D. M. H., & Rimper, J. R. T. S. L. (2017). Analisis Logam Timbal (Pb) dan Konsentrasi Klorofil pada Alga Padina Australis Hauck dari Perairan Teluk Totok dan Perairan Blongko, Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 2(1), 3137.

Silaban, R., Silubun, T.D., & Jamlean, R.A.A. (2021). Aspek Ekologi dan Pertumbuhan Kerang Bulu (Anadara antiquata) di Perairan Letman, Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Kelautan, 14(2), 120-131.

Suryani, A., Nirmala, K., & Djokosetyanto, D. (2018). Akumulasi Logam Berat (Timbal dan Tembaga) pada Air, Sedimen, dan Ikan Bandeng (Chanos chanos

Forskal., 1975) di Pertambakan Ikan Bandeng Dukuh Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 8(3),

271-278.

Suryono, C. H. (2013). Filtrasi Kerang Hijau Perna viridis terhadap Micro Algae pada Media Terkontaminasi Logam Berat. Buletin Oseanografi Marin, 2(1), 41- 47.

© 2022 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 8(2): 179-185 (2022)

Discussion and feedback