Epifauna Pada Ekosistem Lamun Di Kawasan Pantai Sumberkima dan Pantai Karang Sewu, Bali

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 7(2), 276-287 (2021)

Epifauna Pada Ekosistem Lamun Di Kawasan Pantai Sumberkima dan Pantai Karang Sewu, Bali

Anisa Setyawati a*, Elok Faiqoh a, Gede Surya Indrawan a

a Program Stidi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Kampus UNUD Bukit Jimbaran, Bali 60361, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-822-3728-3783

Alamat e-mail: elokfaiqoh@unud.ac.id

Diterima (received) 10 Agustus 2020; disetujui (accepted) 5 Oktober 2021; tersedia secara online (available online) 1 Desember 2021

Abstract

The seagrass field in the Sumberkima and Karang Sewu Beach are two of the habitats that support epifauna life. Epifaunas benefit the seagrass field by using it as a habitat, food supply source, and shelter from predators. This research aim to understand the epifauna density in the seagrass ecosystem, its correlation with seagrass density, and their condition in the Sumberkima and Karang Sewu Beach. This research was conducted in January – March 2020, which used the purposive randomize sampling method. Results show that Karang Sewu Beach only has the seagrass Enhalus acoroides, while three species, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata where found in Sumberkima Beach. Epifauna density in Sumberkima range between 933.33 ind/m3 – 2400.00 ind/m3. Meanwhile, epifauna density in Karang Sewu range between 1311.11 ind/m3 – 2544.44 ind/m3. The epifauna that is mostly encountered is Smaragdia rangiana. Correlation analysis result using the Pearson Product Moment shows a positive correlation between epifauna and seagrass density, r = 0.55, which means that there is enough relation between both variables. The epifauna community has a variety value of 1.60 – 2.19 in Sumberkima, and 1.26 – 2.14 in Karang Sewu, which both count as moderate. The uniformity values 0.74 – 0.96 in Sumberkima and 0.65 – 0.85 in Karang Sewu, which both count as high. Dominance value range from 0.14 – 0.28 in Sumberkima and 0.17 – 0.42 in Karang Sewu, which count as low. Overall, the epifauna community is classified as moderate, where if there is a change in the environment, the community will quickly change too.

Keywords: seagrass; epifauna; Karang Sewu; Sumberkima

Abstrak

Lamun di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu merupakan salah satu habitat yang mendukung kehidupan epifauna. Epifauna yang hidup di lamun memanfaatkan lamun sebagai habitat, sumber makanan dan tempat perlindungan diri dari predator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan epifauna pada ekosistem lamun, korelasinya dengan kerapatan lamun, serta kondisi komunitas tersebut di Kawasan Pantai Sumberkima dan Karang Sewu. Waktu Penelitian dari bulan Januari – Maret 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive randomize sampling. Hasil penelitian diperoleh pada Pantai Karang Sewu terdapat lamun Enhalus acoroides, sedangkan di Pantai Sumberkima terdapat tiga jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata. Kepadatan Epifauna yang terdapat di Pantai Sumberkima berkisar 933,33 ind/m3 – 2400,00 ind/m3. Sedangkan kepadatan epifauna di Pantai Karang Sewu berkisar 1311,11 ind/m3 – 2544,44 ind/m3. Epifauna yang paling sering dijumpai di dua lokasi yaitu Smaragdia rangiana. Hasil analisis korelasi Pearson Product Moment diporelah nilai korelasi antara kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna yaitu r = 0,55 dengan hubungan bernilai positif. Pada korelasi memiliki kondisi atau kategori yang cukup ada hubungan antara kerapatan lamun kepadatan epifauna. Kondisi komunitas epifauna diperoleh keanekaragaman berkisar 1,60 – 2,19 pada Pantai Sumberkima dan 1,26 – 2,14 pada Karang Sewu tergolong sedang. Keseragaman berkisar 0.74 – 0.96 pada Pantai Sumberkima dan 0,65 – 0,85 pada Karang Sewu tergolong tinggi. Dominansi berkisar 0,14 – 0,28 pada Pantai Sumberkima dan 0,17 – 0,42 pada Karang Sewu tergolong rendah yang berarti bahwa kondisi komunitas epifauna tergolong sedang jika terdapat faktor lingkungan yang meningkat atau berkurang maka kondisi komunitas akan cepat berubah.

Kata Kunci: lamun; epifauna; Karang Sewu; Sumberkima

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (angiospermae) yang mampu beradaptasi secara penuh pada perairan yang salinitasnya cukup tinggi dan mampu hidup terbenam dalam air (Gosaris dan Haris, 2012). Selain itu, lamun adalah salah satu ekosistem laut yang memiliki manfaat bagi lingkungan dan organisme yang hidup disekitarnya serta tumbuh di perairan dangkal (Junaidi dkk., 2017).

Epifauna merupakan biota benthos yang hidup pada ekosistem lamun baik dasar maupun daun lamun (Wulan, 2016). Ekosistem lamun ini sangat mempengaruhi kehidupan dari epifauna (Kusumaatmaja, 2016). Lamun memiliki bentuk daun lebar dan besar yang secara langsung bagi epifauna digunakan sebagai habitat untuk hidup, sedangkan pemanfaatan lamun secara tidak langsung sebagai tempat untuk berlindung dari macam ancaman gangguan serta perifiton dan nutrient yang terdapat pada daun lamun dimanfaatkan sebagai sumber makanan (Wulan, 2016).

Menurut Fajri dkk. (2013) dan Indrawan dkk. (2016), bahwa perubahan kualitias lingkungan dapat diidentifikasi dari perubahan fisik, kimia dan biologi disekitar pantai, dimana menurunya kualitas perairan dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan yaitu biota laut yang langsung terpengaruh langsung akibat penurunan kualitas perairan dan sedimen di lingkungan pantai adalah makrozoobentos (epifauna). Struktur komunitas makrozoobentos epifauna dijadikan sebagai bioindiaktor perairan karena habitatnya relative tetap (Munandar, 2016).

Wilayah perairan di kawasan Pantai Sumberkima yaitu perairan yang terkenal dengan pengembangan budidaya lautnya, hal ini dikarenakan terdapat keramba jaring apung (KJA) sebagai daerah sentra pembesaran ikan air laut dengan komoditas utama budidaya ikan kerapu dan kakap yang mencapai 860 unit tersebar di seluruh teluk (Nasukha dkk., 2019). Sedangkan, Pantai Karang Sewu merupakan teluk tradisional yang gilimanuk yang salah satu lokasi wisata di Balai Taman Nasional Bali Barat (Sunata, 2013) yang masih sedikit terdapat aktivitas masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan epifauna pada ekosistem lamun, hubungan atau korelasi antara kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna, dan kondisi

komunitas epifauna di Kawasan Pantai

Sumberkima dan Karang Sewu.

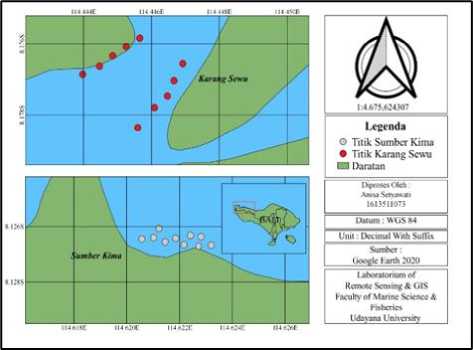

Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Maret 2020. Lokasi penelitian dilakukan di kawasan Pantai Sumberkima dan Karang Sewu (Gambar 1). Identifikasi sampel epifauna dan analisis data dilakukan di Laboratorium Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana.

Gambar 1. Peta Penelitian

-

2.2 Pengambilan Data Lamun

Pengambilan data lamun dengan menggunakan metode random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak menggunakan transek kuadran (50cm x 50cm) yang diletakkan pada setiap titik pengambilan sampel (Rahmawati, 2014). Pada pengambilan sampel dipilih 10 titik pengambilan sampel yang telah mewakili Pantai Karang Sewu dan Sumbekima. Jarak dengan bibir pantai yaitu sampai ditemukan lamun pertama.

-

2.3 Pengambilan Epifauna

Pengambilan sampel epifauna dilakukan pada tiap stasiun pengamatan lamun. Pengambilan epifauna di daun lamun dilakukan menggunakan mesh bags dengan ukuran 200 mikron yang ditutupi pada lamun dan kemudian lamun akan dipotong sedangkan pengambilan epifauna di substrat menggunakan core dengan diameter 15 cm dan tinggi 18 cm. Sampel epifauna yang telah diambil disimpan pada botol sampel dan diberi alkohol 70%

untuk mengawetkan epifauna pada substrat, sedangkan diberi formalin 4% dan cairan lugol untuk mengawetkan epifauna yang menempel pada daun lamun. Sampel epifauna yang didapatkan kemudian diidentifikasi. Identifikasi sampel epifaunan menggunakan acuan dari Robin (2008) yang berjudul Encyclopedia of Marine Gastropods, Resent and Fossil Indonesia Shelss (Dharma, 2005) dan buku acuan dari Wiliam & Dennis (2012) “Zooplankton of the Atlantic and Gulf Coasts” A Guide Their Identification and Ecology Second Edition.

-

2.4 Pengambilan Parameter Perairan

Pengambilan sampel parameter perairan sama dengan titik pengambilan sampel lamun dan epifauna. Pengukuran parameter perairan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu suhu, salinitas, pH, dissolved oxygen (DO), Nitrat dan Fosfat.

-

2.5 Analisis Data

-

2.5.1. Kerapatan Lamun

-

-

a. Kerapatan Lamun

Adapun kerapatan jenis merupakan jumlah individu lamun (tegakan) per satuan luas. Kerapatan lamun dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut (Ira dkk., 2013):

ni

Di = —

A

(1)

dimana Di adalah kerapatan jenis (tegakan/m2); ni adalah jumlah total tegakan spesies; dan A adalah luas daerah sampling (m2).

Nilai kerapatan lamun memiliki sklada kondisi kerapatan lamun, dengan skala kondisi kerapatan lamun dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1

Kategori nilai kerapatan lamun menurut Gosaris dan Abdul (2012)

|

Skala |

Kerapatan (ind/m2) |

Kondisi |

|

5 |

>175 |

Sangat rapat |

|

4 |

125 – 175 |

Rapat |

|

3 |

75 – 125 |

Agak rapat |

|

2 |

25 – 75 |

Jarang |

|

1 |

<25 |

Sangat Jarang |

-

b. Penutupan Lamun

Menurut COREMAP-LIPI (2014) perhitungan lamun dalam suatu kuadrat adalah dengan menjumlah nilai penutupan lamun pada setiap plot dalam kuadrat yang membaginya dengan jumlah plot yaitu 4 kotak. Rumus perhitungan persentase tutupan lamun dalam kotak kecil penyusunan kuadrant sebagai berikut dengan penilaian penutupan lamun dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Kategori nilai tutupan lamun menurut Rahmawati (2014)

Tutupan penuh 100

|

Tutupan 3⁄ Kotak Kecil |

75 |

|

Tutupan 1⁄ Kotak Kecil |

50 |

|

Tutupan 1⁄ Kotak Kecil |

25 |

|

Kosong |

0 |

|

Tutupan penuh |

100 |

-

2.5.2. Epifauna

-

a. Komposisi Jenis

Komposisi jenis dihitung dengan rumus berikut (Prakoso, 2015):

Kj = — (100%) N

(3)

dimana Kj adalah komposisi jenis (%); ni adalah jumlah jenis ke-I (ind); dan N adalah jumlah seluruh jenis (ind).

-

b. Kelimpahan Epifauna

Kelimpahan epifauna dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fitriana, 2006):

ni

Di = —

A

(4)

dimana Di merupakan kepadatan jenis (ind/m2); A merupakan luas mesh bags (m3) dan ni merupakan jumlah total kepadatan spesies.

-

c. Indeks Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis adalah suatu karakteristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya dan akan menyatakan struktur komunitasnya (Wulan, 2016). Menghitung nilai indeks keanekaragaman menggunakan indeks Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut (Odum, 1993):

H' = -∑ Pi log2 Pi

dimana H’ adalah Indeks Keanekaragaman Shanon-Wiener; Pi adalah ni/N; ni adalah Jumlah individu spesies ke-i dan N adalah Jumlah seluruh jenis (individu).

Tabel 3

Kategori indeks keanekaragaman (Wulan, 2016):

Indeks Nilai Kisaran Kategori

< 1 Kecil

Keanekaragaman 1 – 3 Sedang

> 3 Tinggi

-

d. Indeks Keseragaman

Nilai Indeks keseragaman organisme epifauna dihitung dengan menggunakan rumus Evennes Indeks sebagai berikut (Odum, 1993):

dimana E adalah indeks keseragaman jenis; H’ adalah indeks keanekaragaman jenis; dan S adalah jmalah jenis organisme.

Tabel 4

Kategori indeks keseragaman (Odum, 1993):

Indeks Nilai Kisaran Kategori

< 1 Kecil

Keanekaragaman 1 – 3 Sedang

> 3 Tinggi

-

e. Indeks Dominansi

Nilai indeks dominansi simpson ini merupakan dominansi dari suatu spesies dalam komunitas dapat diketahui dari hasil analisis dengan menggunakan indeks dominansi simpson dengan rumus sebagai berikut (Priosambodo, 2011):

maka ditetapkan evaluasi perbedaan dengan pendektaan uji t. Didapatkan kesimpulan melalui kaidah pengambilan keputusan sesuai dengan hipotesis:

H0 = Tidak ada perbedaan yang terdapat pada epifauna di kawasan Pantai Sumberkima dan di Karang Sewu.

H1 = Ada perbedaan yang terdapat pada epifauna di kawasan Pantai Sumberkima dan di Karang Sewu.

-

- jika nilai signifikan p (Sig(2-tailed)) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima

-

- jika nilai signifikan p (Sig(2-tailed)) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak

-

g. Analisis Korelasi

Analisis korelasi ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan asosiasi atau hubungan linier anatara dua variabel, dalam hal ini yaitu hubungan linier antara kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna (Priosambodo, 2011). Analisis korelasi Pearson-Product Moment menggunakan rumus sebagai berikut:

(n ∑ "1 XiYi )-(∑ "1 Xi )(∑ "Y)

r = n I f ^

J n ∑ LX2-(∑ "1 Xi )2 f ∑ "1 Yi2-(∑ )2 (8)

dimana r adalah Koefisien Korelasi; Xi adalah Jumlah Tegakan Lamun; Yi adalah Jumlah Individu Epifauna dan N adalah Jumlah data.

Pantai Karang Sewu terletak di Karang Sewu, Gilimanuk, Jembrana, Kab. Jembrana yang merupakan salah satu kawasan wisata di Pulau Bali yang mulai banyak dilirik wisatawan. Pantai Karang Sewu merupakan bagian dari Teluk Gilimanuk. Teluk Gilimanuk salah satu lokasi wisata yang berada di Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Pantai Karang Sewu memiliki jenis substrat yaitu pasir berlumpur dengan dominansi berlumpur yang dikelilingi oleh hutan mangrove sehingga jenis substrat pada lokasi penelitian yaitu lumpur berpasir dengan substrat bewarna hitam. Hal ini membuat kondisi perairan pada lokasi ini tidak terlalu jernih. Ekosistem lamun yang hidup dipantai ini merupakan lamun yang hidup secara

bergerombol atau berkelompok tidak seperti hamparan lamun. Pada lokasi peneltian pada Pantai Karang Sewu yaitu dikelilingi oleh ekosistem mangrove. Kondisi perairan pada lokasi peneltian merupakan kondisi perairan tertutup dimana pada Pantai Karang Sewu ini merupakan teluk dengan dikelilingi ekosistem mangrove.

-

3.1.2. Gambaran Lokasi Sumberkima

Pantai Sumberkima merupakan pantai dengan perairan pengembangan budidaya perikanan di laut Provinsi Bali. Pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan yaitu salah satunya budidaya ikan kerapu dan ikan kakap dan lain sebagainya. Pantai Sumberkima ini sendiri merupakan perairan yang termasuk teluk dimana lebih dikenal dengan teluk sumberkima. Pada Pantai Sumberkima ini memiliki jenis substrat yaitu pasir berlumpur dengan pantai yang memiliki terumbu karang. Pada subtrat di pantai ini dapat dijumpai pecahan – pecahan terumbu karang. Pada keadaan sekitar Pantai Sumberkima banyak terdapat keramba jaring apung (KJA) serta banyaknya kapal nelayan yang bersandar.

-

3.1.3. Kondisi Parameter Perairan

Berikut hasil pengambilan parameter perairan di Pantai Karang Sewu dan Pantai Sumberkima disajikan pada Tabel 5.

-

3.1.4. Kerapatan Lamun

Dari hasil penelitian didapatkan 1 spesies lamun yang terdapat di Pantai Karang Sewu, Gilimanuk yaitu Enhalus acoroides. Pada Pantai Sumberkima ditemukan tiga spesies lamun yaitu Enhalus acoroide, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata tersaji dalam Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6

Kerapatan Lamun

|

Sumberkima |

Karang Sewu | |||

|

St |

Kerapatan (tgk/m2) |

Kerapatan (tgk/m2) | ||

|

Th |

Ea |

Cr | ||

|

1 |

80 |

- |

- |

92 |

|

2 |

- |

- |

56 |

112 |

|

3 |

- |

60 |

- |

88 |

|

4 |

- |

48 |

- |

92 |

|

5 |

- |

72 |

- |

72 |

|

6 |

- |

0 |

64 |

100 |

|

7 |

- |

68 |

- |

60 |

|

8 |

- |

52 |

- |

100 |

|

9 |

- |

40 |

- |

68 |

|

10 |

- |

80 |

- |

52 |

Dimana Th adalah Thalassia hemprichii; Cr adalah Cymodocea rotundata; dan Ea adalah Enhalus acoroides.

Dari hasil pengamatan pada lokasi penelitian di Pantai Karang Sewu pada masing – masing stasiun ditemukan Enhalus acroides yaitu dengan kerapatan tertinggi pada stasiun 2 yaitu kerapatan

Tabel 5

Parameter Lingkungan Perairan

|

Lokasi |

Titik |

pH |

Salinitas (%o) |

Suhu (0C) |

DO (mg/L) |

Kedalaman (cm) |

Nitrat (mg/L) |

Fosfat (mg/L) |

|

1 |

7 |

36 |

30 |

6.9 |

23 |

0.157 |

0.059 | |

|

2 |

7 |

35 |

30 |

6.9 |

35 |

0.113 |

0.036 | |

|

< S n S S CT |

3 |

7 |

36 |

30 |

6.9 |

35 |

0.149 |

0.039 |

|

4 |

8 |

35 |

30 |

7 |

42 |

0.096 |

0.024 | |

|

5 |

8 |

35 |

31 |

6.7 |

49 |

0.188 |

0.067 | |

|

6 |

7 |

35 |

31 |

6.7 |

76 |

0.434 |

0.094 | |

|

7 |

7 |

34 |

31 |

7 |

79 |

0.188 |

0.074 | |

|

8 |

8 |

33 |

31 |

7 |

100 |

0.214 |

0.077 | |

|

9 |

8 |

35 |

30 |

6.9 |

107 |

0.223 |

0.097 | |

|

10 |

8 |

35 |

31 |

6.9 |

115 |

0.248 |

0.093 | |

|

1 |

7 |

29 |

31 |

8.1 |

29 |

0.186 |

0.074 | |

|

2 |

7 |

31 |

31 |

8 |

76 |

0.134 |

0.046 | |

|

£ CT U Z < < |

3 |

7 |

31 |

31 |

8 |

100 |

0.169 |

0.052 |

|

4 |

7 |

31 |

31 |

8 |

95 |

0.117 |

0.034 | |

|

5 |

7 |

30 |

30 |

8.1 |

125 |

0.202 |

0.086 | |

|

6 |

8 |

31 |

30 |

8.2 |

150 |

0.47 |

0.113 | |

|

7 |

8 |

30 |

30 |

8.2 |

110 |

0.219 |

0.097 | |

|

8 |

8 |

30 |

31 |

8.1 |

110 |

0.23 |

0.098 | |

|

9 |

7 |

30 |

30 |

8.2 |

125 |

0.253 |

0.106 | |

|

10 |

7 |

31 |

30 |

8.1 |

120 |

0.27 |

0.109 |

112 tgk/m2 termasuk kategori kerapatan agak jarang dan kerapatan terendah pada stasiun 10 yaitu kerapatan 52 tgk/m2 dengan kategori jaran. Sedangkan di Pantai Sumberkima terdapat 3 jenis lamun yaitu Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, dan Cymodocea rotundata dengan kerapatan tertinggi terdapat pada stasiun 1 dan 10 yaitu kerapatan 80 tgk/m2 termasuk kategori kerapatan agak rapat dimana pada staisun 1 didapatkan jenis lamun Thalassia hemprichii dan pada stasiun 8 didapatkan jenis lamun Enhalus acoroides. Pada kerapatan rendah terdapat di stasiun 9 yaitu kerapatan 40 tgk/m2 termasuk kerapatan jarang dan jenis lamun yaitu Enhalus acoroides.

-

3.1.5. Tutupan Lamun

Hasil persentase tutupan lamun di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

Persentase Tutupan Lamun

|

Sumberkima |

Karang Sewu | |||

|

St |

Tutupan (100%) |

Tutupan (100%) | ||

|

Th |

Ea |

Cr | ||

|

1 |

50 |

- |

- |

26.25 |

|

2 |

- |

- |

21.25 |

33.75 |

|

3 |

- |

38.75 |

- |

21.25 |

|

4 |

- |

15 |

- |

21.25 |

|

5 |

- |

37.5 |

- |

26.25 |

|

6 |

- |

- |

33.75 |

33.75 |

|

7 |

- |

43.75 |

- |

13.75 |

|

8 |

- |

33.75 |

- |

31.25 |

|

9 |

- |

13.75 |

- |

20 |

|

10 |

- |

43.75 |

- |

16.26 |

Dimana Th adalah Thalassia hemprichii; Cr adalah Cymodocea rotundata; dan Ea adalah Enhalus acoroides.

Pada Pantai Karang Sewu bahwa nilai tutupan lamun tertinggi pada stasiun 2 dan 6 dengan persentase tutupan lamun yaitu 33.75% termasuk kategori sedang dan pada nilai terendah pada stasiun 10 dengan persentase 16.25% kategori jarang. Pada hasil penelitian di Pantai Sumberkima didapatkan nilai tutupan lamun tertinggi yaitu pada stasiun 1 yaitu spesies lamun Thalassia hemprichii dengan tutupan 50% kategori sedang dan terendah pada stasiun 9 yaitu lamun Enhalus acoroides dengan tutupan 13.75% kategori jarang.

-

3.1.6. Komposisi Jenis

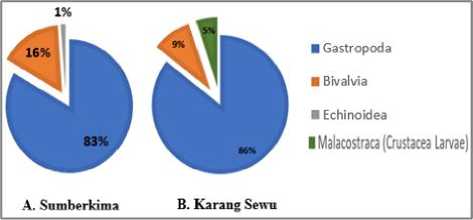

Komposisi jenis epifauna yang ditemukan pada kedua lokasi penelitian terdiri atas 4 kelas yaitu kelas Gastropoda, Kelas Bivalvia, Kelas Echinoidea dan Kelas Malacostraca (Gambar 2).

Gambar 2. Komposisi Jenis Epifauna

Nilai persentase komposisi jenis epifauna di Pantai Karang Sewu yaitu 86% kelas Gastropoda, 9% kelas Bivalvia, dan 5% kelas Malacostraca. Nilai tertinggi persantase yaitu terdapat pada kelas Gastropoda dan nilai teredah persentase komposisi jenis yaitu pada kelas Malacostraca. Sedangkan nilai persentase komposisi jenis epifauna di Pantai Sumberkima yaitu 83% kelas Gastropoda, 16% kelas Bivalvia, dan 1% kelas Echinoidea, dimana nilai tertinggi yaitu pada kelas Gastropoda dan nilai terendah pada kelas Echinoidea

-

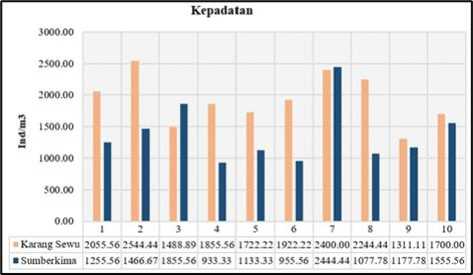

3.1.7. Kepadatan Epifauna

Hasil kelimpaan Epifauna yang didapatkan di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima yaitu nilai kelimpahan di Pantai Karang Sewu lebih tinggi sedangkan di Pantai Sumberkima lebih rendah (Gambar 3).

Gambar 3. Kepadatan Epifauna

Pada hasil pengamatan di dua lokasi yaitu Pantai Karang Sewu dan Sumberkima, dimana di Pantai Karang Sewu kepadatan epifauna berkisar

1311.11 ind/m3 – 2544.44 ind/m3. Sedangkan Nilai kelimpahan epifauna di Pantai Sumberkima yaitu berkisar 933.33 ind/m3 – 2444.44 ind/m3.

-

3.1.8. Struktur Komunitas Epifauna

-

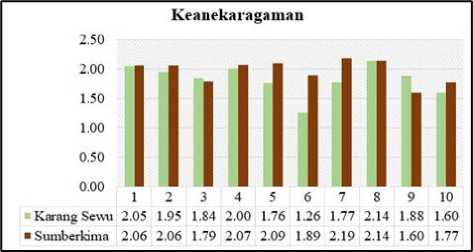

a. Indeks Keanekaragaman

Hasil indeks keanekaragaman epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima dapat dilihat pada grafik, yaitu nilai indeks keanekaragaman di Pantai Karang Sewu berkisar 1.26 – 2.14 dengan nilai tertinggi yaitu 2.14 pada stasiun 8 dan nilai terendah 1.26 pada stasiun 6. Nilai indeks keankeragaman di Pantai Sumberkima berkisar 1.60 – 2.19 dengan nilai tertinggi yaitu 2.19 pada stasiun 7 dan nilai terendah 1.60 pada stasiun 9 (Gambar 4).

Gambar 4. Indeks Keanekaragaman

-

b. Indeks Keseragaman

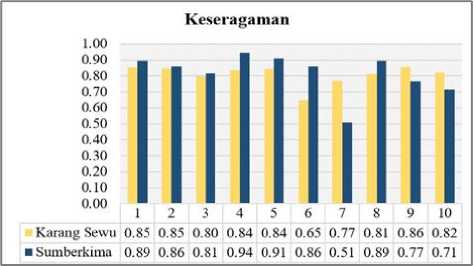

Hasil dari indeks keseragaman epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima dapat diilihat pada grafik dibawah, nilai indeks keseragaman epifauna di Pantai Karang Sewu berkisar 0.65 – 0.85 dengan nilai tertnggi yaitu 0.85 pada stasiun 1 dan2. Nilai terendah yaitu pada stasiun 0.65 pada stasiun 6. Nilai indeks keseragaman di Pantai Sumberkima berkisar 0.51 – 0.94 dengan nilai terttinggi yaitu 0.94 pada stasiun 4 dan nilai terendah yaitu 0.51 pada stasiun 1 (Gambar 5).

Gambar 5. Indeks Keseragaman Epifauna

-

c. Indeks Dominansi

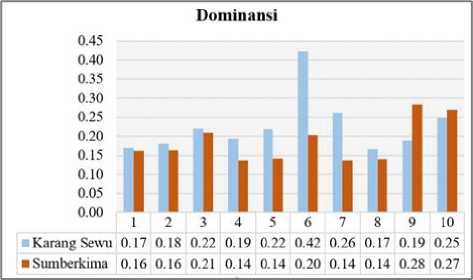

Hasil nilai indeks dominansi di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima yaitu dapat dilihat pada grafik. Pada Pantai Karang Sewu nilai indeks dominansi 0.17 – 0.42 dengan kondisi tergolong rendah dengan nilai tertinggi yaitu 0.42 pada stasiun 6 dan nilai terendah yaitu 0.17 pada stasiun 7 dan 8, sedangkan nilai indeks dominansi Pantai Sumberkima berkisar 0.14 – 0.28 berarti tegolong dominansi rendah dengan nilai tertinggi yaitu 0.28 pada stasiun 9 dan nilai terendah yaitu 0.14 pada stasiun 4,5,7 dan 8 (Gambar 6).

Gambar 6. Indeks Dominansi

-

d. Analisis Uji Independent Sample T-Test Berdasarkan hasil analisis uji t independent yang dilakukan menggunakan software IBM SPSS.25 diperoleh hasil Independent Sample Test dapat dilihat pada kolom p (Sig(2-tailed)) bahwa didapatkan 0.012. Menurut Triton, 2006 pengambilan keputusan dapat dilihat dari taraf siginifikan p (Sig(2-tailed)). Jika p > 0.05 maka H0 diterim dan jika p < 0.05 maka H0 ditolak. Dari hipotesis yang sudah diberikan yaitu nilai p 0.012 < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima dengan pengertian yaitu bahwa terdapat perbedaan kepadata epifauna di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu.

-

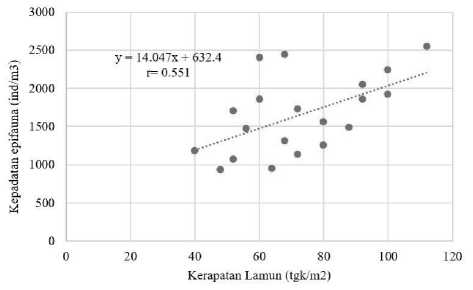

e. Analisis Korelasi Kerapatan Lamun dengan Kepadatan Epifauna

Berdasarkan hasil analisi korelasi Pearson Product Moment diporelah nilai korelasi antara kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna yaitu r = 0.551 dengan hubungan tersebut bernilai positif. Dapat diartikan bila jumlah kerapatan lamun naik ada kecenderungan kepadatan epifauna meningkat (Gambar 7).

Gambar 7. Korelasi Kerapatan Lamun dengan Kepadatan

Epifauna

-

3.2 Pembahasan

-

3.2.1. Kepadatan Epifauna

-

Kepadatan di dua lokasi yaitu Pantai Karang Sewu dan Sumberkima, di Pantai Karang Sewu ditemukan kelas Gastropoda 23 spesies, Bivalvia 6 spesies dan 1 spesies Malascotraca. Jenis yang paling banyak ditemukan yaitu Mitrella nitidullina, Mitrella puella, Smaragdiana rangiana. Kepadatan epifauna di Pantai Sumberkima ditemukan kelas Gastropoda dengan 32 Spesies, Bivalvia terdapat 10 spesies dan Echinoidea terdapat 1 ordo yaitu Clypeasteroida (Sand dollar). Jenis epifauna yang banyak ditemukan Smaragdia rangaina, dan Vexillum subdivisum. Menurut Heryanto (2018) Smaragdiana rangiana merupakan siput berukuran kecil (±5mm) dengan hidup menempel di daun lamun, dimana daun lamun yang berukuran besar habitat kesukaannya selain itu sebagai pelindung dari predasi dan gelombang ombak, tempat mencari makanan dalam bentuk epifit yang berada pada permukaan daun lamun.

Nilai dari kepadatan epifauna ini kemudian di analisis dengan uji independent sample T-Test untuk melihat perbedaan epifauna di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu. Hasil uji independent sample T-Test pada kedua lokasi yaitu Pantai Sumberkima dan Karang Sewu terdapat perbedaan epifauna di dua lokasi dengan taraf signifikan p (Sig(2-tailed)) < 0.05 H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan epifauna yang signifikan pada Pantai Sumberkima dan Karang Sewu karena p-value kurang daripada 0.05.

Pada kepadatan epifauna yang tinggi ini diduga karena kerapatan lamun yang tinggi sehingga menjadikan tempat perlindungan dan ketersediaan

sumber makanan bagi epifauna, dapat dilihat pada kerapatan lamun di Pantai Karang Sewu (Tabel 4) sedangkan pada kepadatan epifauna yang rendah dikarenakan kerapatan lamun yang jaran tidak memiliki daun lamun ang rimbun sehingga membuat kurang terlindungnya epifauna dari arus dan gelombang yang besar. Dapat dilihat di Pantai Sumberkima pada stasiun 4 memiliki kepadatan epifauna yang rendah, hal ini disebabkan pada kerapatan lamun di stasiun 4 memiliki nilai kerapatan lamun yang rendah dengan kategori jarang. Pendapat ini diperkuat juga menurut Ruswahyuni (2008), bahwa epifauna tidak terlindung dari predator pada ekosistem yang kerapatan lamunnya jarang serta tidak terdapat ketersediaan makanan yang cukup.

Pada komposisi jenis epifauna yang tertinggi yaitu Gastropoda di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu, hal ini diperkuat oleh Wahab dkk. (2019), bahwa Gastropoda adalah salah satu kelas dari moluska yang berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem lamun sebagai habitat untuk menaruh telur dan sumber makanan utama bagi organisme destritus feeder. Menurut Febriana (2018), Selain Gastropoda pada filum Moluska terdapat kelas Bivalvia yang juga merupakan organisme yang umumnya ditemukan dan hidup di daerah intertidal dan sebagai filterfeeder. Selain itu, bagi bivalvia ekosistem lamun memiliki keterkaitan yang kuat dalam siklus makanan, dimana serasah lamun yang mengendap di dasar perairan akan diuraikan oleh mikroorganisme yang menjadi makanan Bivalvia dan hasil dari penguraian akan menjadi sumber makanan bagi larva, ikan-ikan kecil dan selanjutnya menjadi makanan bagi biota lain (Mariani dkk., 2019).

-

3.2.2. Korelasi Kepadatan Epifauna dengan Kerapatan Lamun

Berdasarkan perhitungan kerapatan lamun di Pantai Karang Sewu yang ditemukan yaitu spesies Enhalus acoroides, dimana lamun jenis ini memiliki daun yang lebih tebal, lebar dan panjang, sehingga memiliki ruang fotosintesis yang lebih besar perindividunya. Pada stasiun 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 memiliki kategori kerapatan agak rapat sedangkan pada stasiun 5, 7, 9, da 10 memiliki kategori kerapatan jarang. Kerapatan lamun Enhalus acoroides disebabkan keadaan perairan yang relative tenang dan dapat dilihat juga pada jenis substratnya yang lumpur berpasir diduga sangat

mendukung untuk pertumbuhan jenis lamun Enhalus acoroides lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang disbanding dengan jenis lainnya. Menurut Wangkamusa (2017), Enhalus acoroides merupakan spesies yang paling umum ditemukan tiap jenis substrat baik pada substrat halus hingga kasar sebab lamun jenis ini memiliki akar yang panjang dan kuat sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian Minerva dkk. (2014), bahwa lamun jenis Enhalus acoroidesi tumbuh di perairan yag memiliki dasar substrat berlumpur.

Kerapatan lamun di Pantai Sumberkima yaitu pada stasiun 1 dan stasiun 10 dengan lamun jenis Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii kategori agak rapat sedangkan stasiun lainnya dengan lamun jenis Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Cymodocea rotundata kategori jarang. Menurut Short dkk. (2003), Thalassia hemprichii seringkali berasosiasi dengan terumbu karang dan umumnya pada rataan terumbu karang yang dapat membentuk hamparan yang padat. Spesies ini juga dapat ditemukan membentuk koloni pada substrat berlumpur, pada zona yang dangkal dalam kolom air saat surut. Perbedaan kerapatan lamun pada dua lokasi dpat dikarenakan keadaan substrat yang berbeda serta faktor kualitias perairan. Hal ini sesusai dengan pendapat Short dan Coles (2003), bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi kerapatan lamun yaitu jenis lamunnya, kondisi substrat, kekuatan gelombang, kandungan nutrient serta faktor lingkungan lainnya. Perbedaan jenis lamun yang ditemukan pada Pantai Sumberkima dan Karang Sewu, hal ini diduga adanya perbedaan substrat pada kedua lokasi. Pada Pantai Sumberkima jenis subtrat pasir berlumpur dan substrat pasir pecahan karang. Hal ini didukung oleh penelitian Rawung (2018), menyatakan jenis lamun Cymodocea rotundata hidup pada daerah bersubstrat pasir pecahan karang dan lamun Thalassia hemprichii hidup pada daerah jenis substrat pasir berlumpur dan pasir pecahan karang.

Tutupan lamun dilihat dari ukuran suatu spesies lamun dan bentuk morofologi lamun. berhubungan erat dengan habitat atau bentuk morfologi dan ukuran suatu spesies lamun. Kerapatan yang tinggi dan kondisi pasang surut saat pengamatan juga dapat mempengaruhi nilai estimasi penutupan lamun. Apabila jenis daun lamun yang lebar maka tutupan lamun akan tinggi. Hal ini diperkuat menurut Short dan Coles (2003), bahwa nilai tutupan lamun tinggi dapat dilihat dari ukuran daun lamun seperti Enhalus acoroides akan

memiliki nilai tutupan lamun lebih tinggi disbanding dengan lamun Halophila minor dengan daun lamun berukuran lebih kecil akan memiliki persentase tutupan lebih kecil pula.

Hubungan kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima dapat diketahui dengan melakukan uji korelasi menggunakan metode uji analisis Pearson Product Moment dimana bertujuan unuk melihat hubungan antara hubungan antara kerapatan lamun dan kepadatan epifauna. Pada penelitian ini varabel tetapnya (x) adalah kerapatan lamun dan variabel (y) adalah kepadatan epifauna. Hal ini diperkuat dengan penelitian Bestari (2019), bahwa kerapatan lamun merupakan variabel tetap karena kerapatan lamun adalah suatu variabel yang tidak bisa ditentukan jumlahnya dimana jumlah kerapatan lamun bisa ditentukan setalah dilaukukan perhitungan. Sedangkan menurut Bestari (2019), kepadatan epifauna dijadikan sebagai variabel terikat karena kepadatan epifauna dapat diketahui setalah dilakukan analisis kerapatan lamun, dimana kerapatan lamun dapat dijadikan sebagai bioindikator kepadatan epifauna. Nilai korelasi (r) sebesar 0.551 menunjukan bahwa hubungan kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna dalam kategori cukup atau sedang dapat dilihat pada Gambar 12 semakin nilai kerapatan lamun tinggi semakin tinggi kepadatan epifauna. Hal ini diperkuat menurut Sugiyono (2007), pada rentang nilai (r) = 0.40 – 0.599 berarti memiliki hubungan yang cukup atau sedang. Pada grafik dapat kita lihat apabila kerapatan lamun naik maka kepadatan epifauna akan naik, dimana ekosistem lamun sebagai tempat mencari makanan bagi epifauna selain itu tempat perlindungan. Pernyataan ini diperkuat menurut Jalaluddin (2020), yang menyatakan bahwa ekosistem lamun bagi biota lainnya dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi berbagai jenis biota laut. Selain itu lebarnya dan rimbunnya daun lamun sebagai tempat pelindung dari sengatan matahari. Hal lain juga didukung oleh penelitian Barnes (2017), bahwa ekosistem lamun sebagai tempatnya biota karena ekosistem lamun memiliki lebih banyak ruang yang bdapat ditempati oleh biota dengan alasan sebagai tempat pasokan makanan dan tempat tinggal yang stabil.

-

3.2.3. Kondisi Komunitas Epifauna

Hasil struktur komunitas epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima menunjukan bahwa nilai

keanekaragaman dalam kategori sedang dengan kestabilan komunitas tinggi dan dominansi rendah, dimana Menurut Dewi (2017), bahwa Indeks keanekaragaman sedang yang artinya keanekaragaman jenis sedang, sebaran individu sedang dan stabillnya komunitas sedang. Kisaran ini menurut Kusumaningsari (2015), yaitu kisaran yang optimal untuk kehidupan epifauna. Pada indeks keseragaman tegolong tinggi deakan mencapai nilai maksimum jika kelimpahan individu perjenis menyebar secara merata dengan nilai indeks keseragaman berkisar 0 – 1 yaitu semakin besar nilai indeks keseragamannya maka jumlah individu yang didapatkan semakin seragam. Nilai indeks keseragaman umumnya menunjukkan nilai yang berlawanan dengan nilai indeks dominasi. Jika indeks keseragaman tinggi akan menunjukkan nilai dominasi yang rendah, begitu juga sebaliknya (Insafitri, 2010).

Hasil struktur komunitas epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima menunjukan bahwa nilai keanekaragaman dalam kategori sedang dengan kestabilan komunitas tinggi dan dominansi rendah, dimana Menurut Dewi (2017), bahwa Indeks keanekaragaman sedang yang artinya keanekaragaman jenis tergolong sedang dengan sebaran individu sedang dan stabillnya komunitas sedang. Kisaran ini menurut Kusumaningsari (2015), yaitu kisaran yang optimal untuk kehidupan epifauna. Pada indeks keseragaman tegolong tinggi deakan mencapai nilai maksimum jika kelimpahan individu perjenis menyebar secara merata dengan nilai indeks keseragaman berkisar 0 – 1 yaitu semakin besar nilai indeks keseragamannya maka jumlah individu yang didapatkan semakin seragam. Nilai indeks keseragaman umumnya menunjukkan nilai yang berlawanan dengan nilai indeks dominasi. Jika indeks keseragaman tinggi akan menunjukkan nilai dominasi yang rendah, begitu juga sebaliknya (Insafitri, 2010).

Kondisi komunitas epifauna di dua lokasi penelitian didapatkan indeks keanekaragaman sedang, indeks keseragaman tinggi dan indeks dominansi rendah yang berarti bahwa struktur komunitas epifauna di Pantai Karang Sewu dan Sumberkima sedang jika terdapat faktor lingkungan yang meningkat atau berkurang maka struktur komunitasnya akan cepat berubah dan nilai keseragaman tinggi maka sebaran jumlah individu spesies merata. Pada dua lokasi tersebut memiliki kondisi perairan yang stabil dan belum ada perubahan lingkungan. Dapat dilihat dari

Gambar 11 menunjukan bahwa komunitas dalam keadaan stabil sehingga belum terjadi tekanan ekologi yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian Purnama dkk. (2001), bahwa apabila kekayaan jenis rendah dan sebaran yang tidak merata, serta terdapat komunitas yang mendominansi menunjukan bahwa tempat tersebut terdapat dominansi dalam komunitas.

Kelimpahan epifauna di kawasan Pantai Karang Sewu berkisar 1311.11 ind/m3 – 2544.44 ind/m3 sedangkan di Pantai Karang Sewu berkisar 933.33 ind/m3 – 2400.00 ind/m3. Hubungan atau korelasi antara kerapatan lamun dengan kepadatan epifauna didapatkan nilai r sebesar 0.551 dengan kondisi cukup ada hubungan antara kerapatan lamun dan kepadatan epifauna. Kondisi komunitas epifauna di Pantai Sumberkima dan Karang Sewu menyatakan bahwa kondisi perairan di dua lokasi penelitian dalam keadaan cukup stabil dan kondisi lingkungan baik.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang telah memfasilitasi penulis dalam pengambilan data di lapangan.

Daftar Pustaka

Barnes, R. S. K. (2017). Patterns of benthic invertebrate biodiversity in intertidal seagrass in Moreton Bay, Queensland. Regional Studies in Marine Science, 15, 1725.

Bestari, T. P., Munir, M., & Maisaroh, D. S. (2019).

Hubungan Kerapatan Lamun (Seagrass) Dengan Kelimpahan Makrozoobenthos di Perairan Pantai Hijau Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Journal of Marine Resources and Coastal Management, 1(1), 17-25.

Damayanti, N. M. D., Hendrawan, I. G., & Faiqoh, E. (2017). Distribusi Spasial dan Struktur Komunitas Plankton di Daerah Teluk Penerusan, Kabupaten Buleleng. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(2), 191-203.

Dharma, B. (2005). Resent and Fossil Indonesian Shells. Indonesia. ConchBook.

Fajri, N. (2013). Struktur Komunitas Marozoobenthos di Perairan Panrai Kuwang Wae Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Educatio, 8(2), 81-100.

Fitriana, Y. R. (2006). Keanekaragaman dan kemelimpahan makrozoobentos di hutan mangrove hasil rehabilitasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. Biodiversitas, 7(1), 67-72.

Gosari, B. A. J., & Haris, A. (2012). Studi Kerapatan dan Penutupan Spesies lamun di Kepulauan Spermonde. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, 22 (03), 156-162.

Heryanto, H. (2018). Benthic Molluscs Communities in the Intertidal Coast of Tanimbar Islands, West Southeast Mollucas. Jurnal Biologi Indonesia, 14(1), 7380.

Indrawan, G. S., Yusup, D. S., Ulinuha, D. (2016). Asosiasi Makrozobenthos Pada Padang Lamun di Pantai Segara Sanur, Bali. Jurnal Biologi, 20(1), 11-16.

Insafitri. (2010). Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi Bivalvia di Area Buangan Lumpur Lapindo Muara Sungai Porong. Jurnal Kelautan, 3(1), 54-59.

Ira, I., Oetama, D., & Juliati, J. (2013). Kerapatan dan Penutupan Lamun Pada Daerah Tanggul Pemecah Ombak di Perairan Desa Terebino Propinsi Sulawesi Tengah. AQUASAINS, 2(1), 88-96.

Jalaluddin, M., Octaviyani, N. I., Putri, A. N. P., Octaviyani, W., & Aldiansyah, I. (2020). Padang

Lamun Sebagai Ekosistem Penunjang Kehidupan Biota Laut di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Indonesia. Jurnal Geografi Gea, 20(1), 44-53.

Johnson, W. S., and Allen, D. M. (2012). Zooplankton of the Atlantic and Gulf Coast A Guide to Their Identification and Ecology. (2nd ed). Maryland, USA: The Johns Hopkins University Press

Junaidi, Zulkifli., & Thamrin. (2017). Analisis Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kelimpahan

Makrozoobentos di Perairan Selat Bintan Desa Pengujan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Perikanan dan ilmu Kelautan Universitas Riau, 4(2), 1-14.

Kusumaatmaja, K. P., Rudiyanti, S., & Ain, C. (2017). Hubungan Perbedaan Kerapatan Lamun Dengan Kelimpahan Epifauna Di Pantai Lipi, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Management of Aquatic Resources Journal, 5(4), 398-405.

Kusumaningsari, S. D., & Hendrarto, B. (2015).

Kelimpahan Hewan Makrobentos Pada Dua Umur Tanam Rhizophora sp. Di Kelurahan Mangunharjo, Semarang. Management of Aquatic Resources Journal, 4(2), 58-64.

Mariani, Melani, W. R., & Lestari, F. (2019). Hubungan Bivalvia dan Lamun di Perairan Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan. Jurnal Akuatiklestari, 2(2), 31-37.

Munandar, A., Ali, M. S., Karina, S. (2016). Struktur Komunitas Makrozobenthos di Estuari Kuala Rigaih Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal

Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, 1(3), 331-336.

Nasukha, A., Septory, R., Sudewi, S., Setiadi, A., & Mahardika, K. (2019). Sebaran Temporal Parameter Kimia Dan Fisika Perairan Pantai Yang Berdekatan Dengan Beberapa Lokasi Budidaya Laut di Bali Utara. Jurnal Riset Akuakultur, 14(1), 17-27.

Odum, E. P. (1993). Basic Ecology. Florida USA: W.B. Saunders Company

Prakoso, K., Supriharyono, Ruswahyuni. (2015). Kelimpahan Epifauna di Substrat Dasar dan Daun Lamun Dengan Kerapatan yang Berbeda di Pulau Pahawang Provinsi Lampung. Diponegoro Journal of Maquares, 4 (3), 11-122.

Priosambodo, D. (2011). Struktur Komunitas

Makrozoobentos di Daerah Padang Lamun Pulau Bone Batang, Sulawesi Selatan. Tesis. Bogor, Indonesia:

Program Studi Ilmu Kelautan, Program Pascaarjana Institut Pertanian Bogor.

Purnama, P. R., Nastiti, M. E., Agustin, M. Affandi. (2011). Diversitas Gastropoda di Sungai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Journal of Biological Research, 16(2), 143-147.

Rahmawati, S., Irwan, A., Supriyadi, I. H., dan Azkab, M. H. (2014). Panduan Monitoring Padang Lamun. [online] COREMAP – CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (http://coremap.or.id/downloads/Lamun-27022015.pdf), [diakses: 23 November 2020].

Rawung, S., Tilaar, F. F., & Rondonuwu, A. B. (2018). The Inventory of Seagrasses in Marine Field Station of Faculty of Fisheries and Marine Science in Subdistrict of East Likupang District North Minahasa. Jurnal Ilmiah PLATAX, 6(2), 38-45.

Robin, A. (2008). Encyclopedia of Marine Gastropods. Paris: Xenephora.

Minerva, A., Purwanti, F., & Suryanto, A. (2014). Analisis Hubungan Keberadaan dan Keimpahan Lamun dengan Kualitas Air di Pulau Karimunjawa, Jepara. Diponegoro Journal of Maquares, 3(3), 88-94.

Ruswahyuni, R. (2008). The Community Structure of Macrozoobenthic Associated with Seagrass on Sandy Bottom in Jepara. Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology, 3(2), 33-36.

Short, F.T., & Coles, R.G. (2001). Global Seagrass Research Methods. (1st ed.). Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science.

Sunata, I. N. (2013). Aspek Sosial Dalam Pengembangan Teluk Gilimanuk Tantangan di Era Kebangkitan Nasional Kedua. Perencanaan Pembangunan, 19(3), 1-8.

Febrina, M., Adi, W., & Febrianto, A. (2018). Kelimpahan Bivalvia Di Ekosistem Lamun Pantai Puding Kabupaten Bangka Selatan. Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan, 12(2), 64-75.

Wahab, I., Madduppa, H., Kawaroe., & Nurafni. (2019). Analisis Kepadatan Makrozoobenthos pada Fase Bulan Berbeda di Lamun, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Jakarta. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 10(1), 93-107.

Wangkanusa, M. S., Kondoy, K. I., Pi, S., & Si, M. (2017). Identifikasi Kerapatan dan Karakter Morfometrik Lamun Enhalus acoroides Pada Substrat yang Berbeda

Di Pantai Tongkeina Kota Manado. Jurnal Ilmiah Platax, 5(2), 210-220.

Wulan, S., Rudiyanti, S., & Sulardiono, B. (2016).

Hubungan Kelimpahan Epifauna Dengan Tingkat Kerapatan Lamun Yang Berbeda Di Perairan

Bandengan Jepara. Journal of Management of Aquatic Resources, 5(4), 249-257.

© 2021 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 7: 276-287 (2021)

Discussion and feedback