Fluktuasi Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid) dan Kekeruhan di Selat Lombok

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 6(2), 238-245 (2020)

Fluktuasi Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid) dan Kekeruhan di Selat Lombok

Boiris Benet Sinaga a*, Yulianto Suteja a, I Gusti Bagus Sila Dharma a

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan Dan Perikanan, Universitas Udayana, Badung, Bali-Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62-812-224-83522

Alamat e-mail: boirisbennet@gmail.com

Diterima (received) 15 September 2018; disetujui (accepted) 5 Desember 2020; tersedia secara online (available online) 7 Desember 2020

Abstract

Total suspended solid is particles or living components (biotics) such as phytoplankton, zooplankton, bacteria, fungi, or dead components (abiotics) such as detritus and solids (sand, mud, and clay) suspended in water.. Total suspended solids are related to turbidity. Therefore, turbidity and total suspended matter can be used as water quality parameters that can determine whether the water conditions are good or not. The Lombok Strait is semi-closed waters that are influenced by local influences such as input from the river. This will certainly affect the total suspended solids found in the Lombok Strait waters. This research was conducted in November 2017. Field sampling was carried out in the Lombok Strait waters at the point of 116 ° 1'18 "BT, 8 ° 34'12" LS. The sampling time is carried out for 1 x 24 hours, starting on November 3 until the November 4, 2017. From the results obtained, TSS on the Lombok Strait Waters has fluctuated. The highest TSS concentration was found at a depth of 0 when the tide conditions were heading to recede. The lowest TSS concentration is obtained when low tide heading to high tide. Turbidity concentration values at 5 - 10-meter depths ranged from 0-0.2 NTU. Turbidity and total suspended solids are different in each depth. The vertical pattern of turbidity distribution in this study shows significant results between the surface and bottom of the water. The value of turbidity decreases with increasing depth and time.

Keywords: total suspended solid; Lombok Strait; turbidity; fluctuations

Abstrak

Total padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) adalah partikel-partikel atau komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) yang tersuspensi dalam air. Total padatan tersuspensi berkaitan dengan kekeruhan. Oleh karena itu, kekeruhan dan total padatan tersuspensi dapat dijadikan sebagai parameter kualitas air yang bisa menentukan apakah kondisi perairan tersebut baik atau tidak. Selat Lombok merupakan perairan semi tertutup yang dipengaruhi oleh pengaruh lokal seperti masukan dari sungai. Hal ini tentunya akan mempengaruhi total padatan tersuspensi yang terdapat pada perairan Selat Lombok. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017. Pengambilan sampel lapangan dilaksanakan di Perairan Selat Lombok yang berada pada titik 116°1'18"BT, 8°34'12"LS. Waktu pengambilan sampel dilakukan selama 1 x 24 jam, di mulai pada tanggal 3 November sampai 4 November 2017. Dari hasil yang didapatkan, TSS pada Perairan Selat Lombok mengalami fluktuasi. Konsentrasi TSS tertinggi didapatkan di kedalaman 0 saat kondisi perairan pasang menuju surut. Konsentrasi TSS terendah didapatkan saat kondisi surut menuju pasang. Nilai konsentrasi kekeruhan pada kedalaman 5 – 10-meter berkisar antara 0-0,2 NTU. Hubungan kekeruhan dan total padatan tersuspensi berbeda tiap kedalamannya. Pola sebaran vertikal kekeruhan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan antara permukaan dan dasar perairan. Nilai kekeruhan semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kedalaman dan waktu.

Kata Kunci: total padatan tersuspensi; Selat Lombok; kekeruhan; fluktuasi

Total padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) adalah partikel-partikel atau komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) yang tersuspensi dalam air. Total padatan tersuspensi merupakan bahan penyusun endapan paling awal yang dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan, serta tempat berlangsungnya reaksi kimia yang

heterogen (Wikanta dkk., 2012). Dengan terhambatnya produksi zat organik, maka

pertumbuhan dan kembangbiak biota di dalam perairan menjadi terganggu. Menurut Jewlaika dkk. (2014), pengaruh arus yang kuat di dalam perairan membawa dan mengaduk partikel yang ada di air sehingga menyebabkan kekeruhan dan berdampak pada ekosistem laut serta biota didalamnya.

Derajat kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang dinyatakan dengan kekeruhan (Saputri, 2014). Penetrasi cahaya matahari yang masuk ke badan perairan dipengaruhi oleh kekeruhan. Hal ini menyebabkan proses fotosintesis dan produksi primer perairan menjadi terhalang. Menurut Latuconsina (2016), kekeruhan biasanya terdiri dari partikel anorganik yang berasal dari erosi dari daerah aliran sungai dan resuspensi sedimen di dasar waduk. Oleh karena itu, kekeruhan dan total padatan tersuspensi dapat dijadikan sebagai parameter kualitas air yang bisa menentukan apakah kondisi perairan tersebut baik atau tidak. Parameter hidrooseanografi yang mempengaruhi distribusi total padatan tersuspensi pada suatu perairan adalah arus (Roswaty dkk., 2014). Arus merupakan suatu sistem gerakan massa air dalam arah vertikal maupun horizontal. Salah satu arus yang berperan membawa massa air dalam jumlah besar adalah Arus Lintas Indonesia (Arlindo) (Wijaya dkk., 2011).

Menurut Safitri dkk. (2010), Arlindo adalah suatu sistem arus yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, atau dapat diartikan sebagai peristiwa perpindahan masa air dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia yang disebabkan oleh perbedaan ketinggian air laut. Sepanjang tahun Arlindo mengalir dari utara membawa massa air hangat dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Hanya pada musim peralihan pada bulan April hingga Mei dan November hingga Desember arus yang bergerak ke

selatan kembali ke utara dikarenakan pengaruh gelombang. Status riset saat ini menunjukkan bahwa 80 persen dari total Arlindo mengalir melewati Selat Makassar (Abida dkk., 2015). Pergerakan arlindo terbagi lagi menjadi dua, yaitu 25 persennya masuk lewat Selat Lombok dan sisanya sebesar 75 persen mengalir menuju Laut Flores, Banda, kemudian keluar di Samudera Hindia melewati Laut Timor dan Selat Ombai (Gordon, 1986; Scmitz, 1995; Siregar, 2015). Dari beberapa selat yang dilewati oleh Arlindo, Selat Lombok merupakan selat yang paling dalam dibandingkan dengan selat-selat di sekitarnya.

Selat Lombok merupakan perairan yang berada diantara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Panjang Selat Lombok dari utara sampai selatan berkisar 60 km dengan lebar 40 km di bagian utara dan 18 km di bagian selatan. Posisi geografis Selat Lombok berhubungan dengan Laut Jawa di bagian utara dan di bagian selatan berhubungan dengan Samudera Hindia. Selat Lombok merupakan perairan yang dinamis secara oseanografis. Dari utara mengalir Arlindo yang membawa massa air dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia sepanjang tahun (Rasyid, 2009). Arlindo yang bergerak dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia mengakibatkan perairan Selat Lombok mengalami penurunan muka air laut atau surut sedangkan pada saat massa air bergerak dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik, perairan Selat Lombok akan mengalami kenaikan muka air laut atau pasang (Setiawan dkk., 2013). Volume transport massa air ini berfluktuasi secara musiman sebagai akibat perubahan pola Angin Muson yang bertiup di wilayah ini. Volume transpor massa air Arlindo juga berfluktuasi secara tahunan (Purba dkk., 2016)

Menurut Purba dkk. (2016), selain mendapatkan masukan dari Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Selat Lombok juga merupakan perairan semi tertutup yang dipengaruhi oleh pengaruh lokal seperti masukan dari sungai. Hal ini tentunya akan mempengaruhi total padatan tersuspensi yang terdapat pada perairan Selat Lombok.

Berdasarkan uraian diatas, merujuk pada keistimewaan yang dimiliki Selat Lombok yaitu kedalaman dan Arlindo yang melewatinya serta belum pernah dilakukannya penelitian terkait total padatan tersuspensi di Selat Lombok secara temporal, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kadar total padatan tersuspensi di permukaan perairan Selat Lombok. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui fluktuasi total padatan tersuspensi, mengetahui hubungan antara total padatan tersuspensi dan kekeruhan, serta mengetahui sebaran vertikal kekeruhan di perairan Selat Lombok.

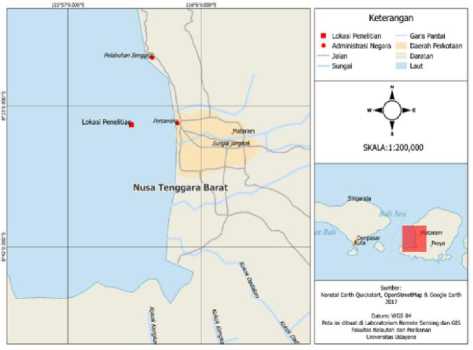

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017. Pengambilan sampel lapangan dilaksanakan di Perairan Selat Lombok tepatnya di titik 116°1'18"BT, 8°34'12"LS (Gambar 1). Waktu pengambilan sampel dilakukan selama 1 x 24 jam, di mulai pada tanggal 3 November 2017 pukul 13.20 WITA sampai dengan tanggal 4 November 2017 pukul 13.20 WITA. Analisis sampel air laut dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Kelautan Universitas Udayana.

Gambar 1. Peta lokasi pengambilan sampel air laut

-

2.2 Prosedur Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air laut dilakukan pada titik 116°1'18"BT, 8°34'12"LS. Setelah menentukan titik pengambilan sampel, kapal berangkat menuju titik yang diinginkan dengan mengikuti koordinat yang sudah dicatat pada GPS sebelumnya. Setelah kapal berada di titik pengambilan sampel kapal berdiam selama 1 x 24 jam. Pengambilan sampel air laut dilakukan selama 1 x 24 jam dengan interval tiap 2 jam menggunakan water sampler vertical. Ada dua sampel yang diambil tiap 2 jamnya, yaitu sampel pada kedalaman 0 dan 10 meter. 500 ml sampel air laut yang diambil dimasukkan ke dalam botol polyethylene dan disimpan di dalam coolbox yang sudah diisi dengan batu es terlebih dahulu untuk meminimalkan dekomposisi mikrobiologikal

terhadap padatan. Data yang akan diperoleh meliputi total padatan tersuspensi dan kekeruhan. Kekeruhan perairan diukur menggunakan alat Conductivity Temperature Depth (CTD).

-

2.3 Prosedur Pengukuran Sampel

Sampel air laut yang telah diambil disimpan dalam coolbox yang telah diisi dengan es batu. Analisis dan uji sampel dilakukan di Laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Metode yang digunakan dalam pengujian dan analisa sampel untuk mendapatkan total padatan tersuspensi adalah metode gravimetri sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 06-6989.32004 tentang cara uji padatan tersuspensi (BSN, 2004). Kertas saring yang digunakan adalah kertas saring whatman nomor 42 berdiameter 125 mm yang sebelumnya sudah disterilisasi dengan menggunakan oven pada suhu 104°C. volume air laut yang disaring untuk memperoleh residu yang terperangkap dalam kertas saring yaitu sebanyak 500 ml. Suhu yang digunakan untuk menghilangkan kadar air selama penyaringan yaitu 104°C selama 1 jam. Setelah itu dilakukan perhitungan total padatan tersuspensi (TSS) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

X =

(A - B) ×1000 Volume (ml)

(1)

dimana X adalah total padatan tersuspensi (mg/l); A adalah berat kertas saring residu kering (mg); dan B merupakan berat kertas saring (mg).

-

2.4 Prosedur Pengukuran Sampel

Data total padatan tersuspensi dianalisis menggunakan software Microsoft Excel untuk mendapatkan hasil fluktuasi dalam bentuk grafik. Analisis korelasi data kekeruhan yang diperoleh dari Conductivity Temperature Depth (CTD) diolah menggunakan software Ocean Data View (ODV). Analisis hubungan antara total padatan tersuspensi dan kekeruhan dari perairan Selat Lombok menggunakan persamaan korelasi.

r =

n (∑ xy )-(∑x )(∑ y)

√ n (∑ x2 )-(∑ x )2 √ n (∑ y2 )-(∑ y )2

(2)

dimana r adalah hubungan variable x dan variable y; x adalah nilai total padatan tersuspensi; dan y adalah kekeruhan.

Nilai total padatan tersuspensi pada kedalaman 0 dalam satu periode pasang surut dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata TSS kedalaman 0 adalah 283 mg/L. TSS tertinggi pada kedalaman 0 adalah 386,4 mg/L pada pukul 19.20 WITA, sedangkan nilai TSS terendah pada kedalaman 0 adalah 190 mg/L pada pukul 11.20 WITA. Nilai TSS di perairan Selat Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan nilai TSS di Selat Madura yang hanya berkisar antara 50 mg/L hingga 280 mg/L pada saat pasang dan 70 mg/L hingga 200 mg/L pada saat surut (Ainy dkk., 2016). Hal ini disebabkan lokasi pengambilan sampel di Selat Madura dekat dengan pesisir yang bersubstrat pasir dan perairan yang cukup dangkal dengan tingkat kecerahan tinggi, sedangkan pada lokasi pengambilan sampel di perairan Selat Lombok, titik pengambilan sampel cukup jauh dari pesisir dan tingkat kecerahan yang rendah.

material dari daratan yaitu aktivitas perhotelan disekitarnya.

-

3.2 Total Padatan Tersuspensi pada kedalaman 10 meter

Pada kedalaman 10-meter, data nilai total padatan tersuspensi dalam satu periode pasang surut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata TSS pada kedalaman 10-meter adalah 192 mg/L. TSS tertinggi pada kedalaman 10-meter sebesar 259,8 mg/L pada pukul 9.20 WITA, sedangkan nilai TSS terendah sebesar 98,2 mg/L pada pukul 15.20 WITA. Hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan penelitian yang didapatkan oleh Hendrawan dkk. (2016), dan Risuana dkk. (2017) di Teluk Benoa. TSS perairan pada kedalaman 8 sampai 10-meter di Teluk Benoa cukup tinggi yaitu sebesar 1250 mg/l (Hendrawan dkk., 2016). Hasil ini dikarenakan banyaknya partikel sedimen yang melayang akibat adanya arus bawah. Diduga, perbedaan nilai TSS pada kedalaman 10-meter yang cukup jauh antara Teluk Benoa dan Selat Lombok ini disebabkan oleh lokasi dan kedalaman pengambilan sampel yang jauh berbeda.

Tabel 1

Total padatan tersuspensi pada kedalaman 0 dalam satu periode pasang surut

|

Waktu |

Pasang Surut |

TSS (mg/L) |

|

13:20 |

0.3 |

220 |

|

15:20 |

-0.2 |

374 |

|

17:20 |

-0.7 |

322 |

|

19:20 |

-0.8 |

386 |

|

21:20 |

-0.4 |

268 |

|

23:20 |

0.3 |

308 |

|

1:20 |

0.7 |

215 |

|

3:20 |

0.6 |

207 |

|

5:20 |

0.3 |

290 |

|

7:20 |

0.0 |

290 |

|

9:20 |

0.1 |

329 |

|

11:20 |

0.2 |

190 |

Tabel 2

Total padatan tersuspensi pada kedalaman 10-meter dalam satu periode pasang surut

|

Waktu |

Pasang Surut |

TSS (mg/L) |

|

13:20 |

0.3 |

221.2 |

|

15:20 |

-0.2 |

98.2 |

|

17:20 |

-0.7 |

166.2 |

|

19:20 |

-0.8 |

194.6 |

|

21:20 |

-0.4 |

234.6 |

|

23:20 |

0.3 |

181.4 |

|

1:20 |

0.7 |

200.4 |

|

3:20 |

0.6 |

139.2 |

|

5:20 |

0.3 |

258.2 |

|

7:20 |

0.0 |

125.4 |

|

9:20 |

0.1 |

259.8 |

|

11:20 |

0.2 |

213.4 |

Hasil penelitian di Selat Lombok ini juga berbeda dengan yang didapatkan oleh Winnarsih dkk. (2016), di Teluk Kendari. TSS pada permukaan perairan Teluk Kendari memiliki nilai konsentrasi yag lebih tinggi dibandingkan TSS pada permukaan perairan Selat Lombok. Nilai konsentrasi TSS perairan Teluk Kendari berkisar antara 672 – 759 mg/L. Hal ini disebabkan oleh lokasi pengambilan sampel yang berada dekat dengan aliran sungai yang membawa asupan

Lokasi pengambilan sampel yang dilakukan di Teluk Benoa dekat dengan muara sungai dan pelabuhan dimana terdapat aktivitas perkapalan, selain itu titik pengambilan sampel berada di perairan dangkal dimana kedalaman 10-meter sudah mendekati dasar perairan. Ditambahkan oleh Suteja dan Purwiyanto (2018), bahwa Teluk Benoa mendapatkan masukan pencemaran yang cukup tinggi dari sungai sepanjang tahun. Berbeda

dengan penelitian ini, kedalaman titik pengambilan sampel di Selat Lombok berada di laut lepas dan perairan dalam yaitu mencapai kedalaman 200 meter, sehingga pengaruh arus bawah dan pergerakan partikel sedimen yang berada di dasar perairan tidak begitu berpengaruh.

-

3.3 Pengaruh Pasang Surut terhadap Nilai Konsentrasi Total Padatan Tersuspensi (TSS) pada Kedalaman 0 dan 10 meter

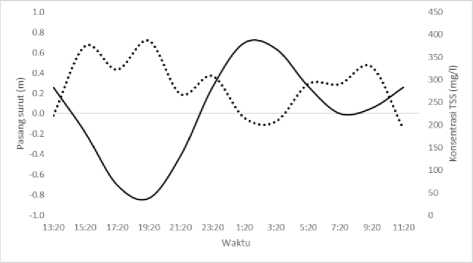

Dari hasil yang didapatkan, pasang tertinggi adalah 0,7-meter dan surut terendah adalah -0,8 meter (Gambar 2). Pasang surut di Perairan Selat Lombok adalah pasang surut tengah hari (semi diurnal) dimana perairan mengalami dua kali pasang dan dua kali surut dengan periode 12 jam dalam satu hari, hal ini sesuai dengan pernyataan Sugianto (2010), bahwa pasang-surut tipe tengah harian yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut.

Gambar 2. Nilai Total Padatan Tersuspensi (•••) dan

elevasi muka air laut (—) pada kedalaman 0

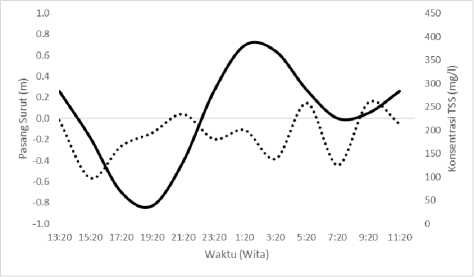

Gambar 3. Nilai Total Padatan Tersuspensi (•••) dan elevasi muka air laut (—) pada kedalaman 10 meter

Hasil pengukuran TSS pada titik 0 dan 10-meter dan kaitannya dengan pasang surut dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Nilai rata-rata konsentrasi TSS pada kedalaman 0 adalah 283 mg/L

dan pada kedalaman 10-meter adalah 192 mg/L. Waktu pengambilan sampel sangat berpengaruh terhadap perubahan konsetrasi rata-rata TSS yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh pasang surut pada waktu pengambilan sampel.

Umumnya konsentrasi padatan tersuspensi yang tinggi terjadi saat surut menuju pasang (Gurning dkk., 2016). Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian terdahulu oleh Jewlaika dkk. (2014), di perairan Pulau Topang, Provinsi Riau. Konsentrasi TSS yang didapatkan 98 – 100 mg/L pada saat surut menuju pasang dan 39 – 57 mg/L pada saat pasang menuju surut. Pada penelitian ini data yang didapatkan berbanding terbalik dengan Satriadi dan Widada (2004), di perairan Kendal. Konsentrasi TSS yang tinggi justru terjadi pada saat pasang menuju surut. Hal ini disebabkan oleh pergerakan massa air pada saat pasang menuju surut, yakni dari utara menuju selatan yang diduga membawa TSS yang berasal dari sungai di pulau-pulau besar sebesar seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

-

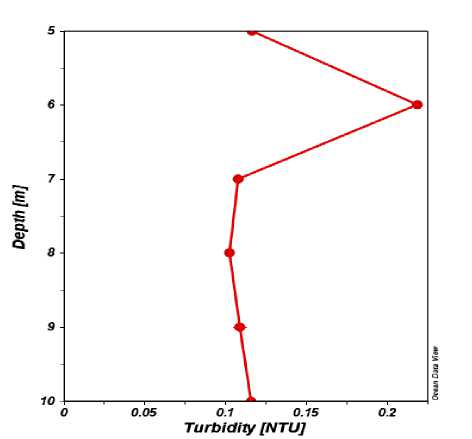

3.4 Kekeruhan

Hasil tingkat kekeruhan secara vertikal di periran Selat Lombok pada permukaan sampai kedalaman 10-meter dapat dilihat pada Gambar 4. Nilai konsentrasi kekeruhan berkisar 0-0,2 NTU. Pada kedalaman 6-meter nilai kekeruhan sekitar 0,3 NTU, lebih tinggi dibandingkan dengan kedalaman 7-meter hingga 10-meter yang berkisar 0-0,1 NTU. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya pengaruh dari lokasi pengambilan sampel. Titik koordinat pengambilan sampel berdekatan dengan sungai mataram dan sungai jangkok yang bermuara di sekitar lokasi pengambilan sampel yang diduga mempengaruhi tingkat kekeruhan Perairan Selat Lombok, hal ini dikarenakan perairan

mendapatkan masukan air tawar dari sungai yang membawa banyak partikel padatan dari proses erosi.

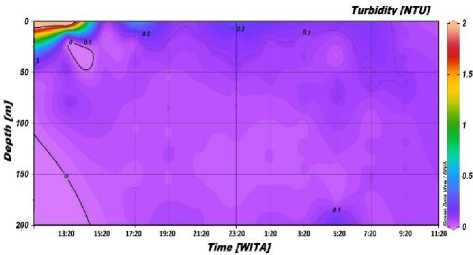

Sebaran tingkat kekeruhan terhadap waktu di perairan Selat Lombok dapat dilihat pada Gambar 5. Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai kekeruhan perairan memiliki pola yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman dan waktu. Pada kedalaman 0 hingga 20-meter, tingkat kekeruhan berkisar 0,2 hingga 2 NTU, hal ini disebabkan karakteristik perairan Selat Lombok pada kedalaman 0 hingga 20-meter merupakan lapisan tercampur atau mix layer. Kedalaman

lapisan tercampur bahkan bisa mencapai 71 meter (Suteja dkk., 2015). Pada lapisan ini, tingkat kekeruhan masih kuat dipengaruhi oleh pasang surut. Hal ini juga dibuktikan oleh waktu pengambilan data kekeruhan yang berhubungan dengan pasang surut, nilai kekeruhan semakin kecil saat malam hari hingga pagi hari atau sekitar 0,1 hingga 0,2 NTU. Pada pukul 19:20 WITA hingga 3:20 WITA terjadi arus surut menuju pasang, dari selatan menuju utara. Massa air dari selatan tidak banyak membawa partikel-partikel dikarenakan tidak ada aktivitas manusia maupun lingkungan yang menghasilkan partikel penyebab kekeruhan.

Gambar 4. Karakteristik tingkat kekeruhan secara vertikal di periran Selat Lombok

Faktor biologis juga mempengaruhi tingkat kekeruhan. Pada Gambar 4 terlihat tingkat kekeruhan sangat tinggi pada lapisan permukaan pukul 13.20 hingga 15.20 WITA. Hal ini disebabkan oleh produktivitas primer fitoplankton yang tinggi di permukaan dimana intensitas cahaya matahari sangat tinggi dalam membantu proses fotosintesis. Menurut Siregar dkk. (2014), intensitas cahaya matahari yang memasuki perairan akan berkurang seiring dengan bertambahnya kedalaman. Semakin berkurang intensitas cahaya kemampuan fotosintesis fitoplankton semakin berkurang yang artinya kekeruhan juga ikut berkurang.

Sedangkan nilai kekeruhan pada kedalaman 20-meter hingga 200-meter hanya berkisar 0 hingga 0,1 NTU. Pada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk. (2016), di Selat Lombok mengungkapkan bahwa kedalaman 20-meter hingga batas penurunan CTD merupakan lapisan termoklin

berdasarkan data kualitas air yang didapatkan. Dalam penelitian ini penurunan CTD mencapai kedalaman 200-meter, sehingga dapat disimpulkan 20 hingga 200-meter merupakan lapisan termoklin. Menurut Suteja dkk. (2015), lapisan dengan tingkat stabilitas statis yang paling tinggi adalah termoklin. Hal ini dibuktikan oleh Suteja dkk. (2018), yang mendapatkan percampuran massa air paling rendah di lapisan termoklin. Pengaruh pasang surut pada lapisan ini sangat kecil, mengakibatkan nilai kekeruhan pada kedalaman lapisan ini sangat rendah pada setiap jamnya, selain itu pengambilan data CTD berakhir di kedalaman 200-meter, dimana pada kedalaman tersebut masih jauh dari dasar perairan pada titik pengambilan sampel yang mencapai 400-meter, sehingga tidak dipengaruhi oleh pergerakan sedimen dasar perairan akibat arus dalam.

Gambar 5. Profil tampang melintang (cross section) tingkat kekeruhan terhadap waktu di perairan Selat Lombok

-

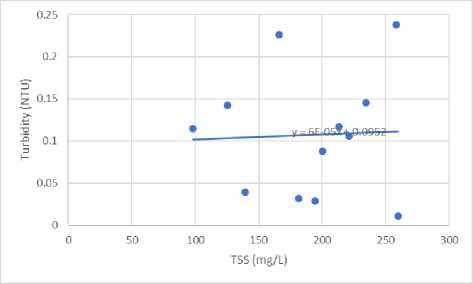

3.5 Hubungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) dan Kekeruhan

Data yang digunakan untuk mendapatkan hubungan total padatan tersuspensi dan kekeruhan adalah data kedalaman 10-meter. Nilai korelasi kekeruhan dan total padatan tersuspensi bernilai positif namun tidak signifikan yaitu bernilai 0,442. Terlihat pada grafik (Gambar 6) nilai total padatan tersuspensi dan kekeruhan berbanding lurus. Hal ini sesuai dengan penelitian Fauzzia dkk. (2013), bahwa nilai padatan tersuspensi yang tinggi akan diikuti dengan nilai kekeruhan yang juga akan semakin tinggi. Namun meskipun menunjukkan korelasi yang positif, hubungan kekeruhan dan total padatan tersuspensi tidak terlalu signifikan. Menurut Fatimah (2014), tinggi rendahnya nilai TSS dan nilai kekeruhan tidak selalu linier, karena partikel-partikel penyebab kekeruhan perairan dapat terdiri dari partikel yang sifat dan beratnya

berbeda sehingga tidak termasuk dalam bobot residu TSS yang sebanding. Pada penelitian ini, diduga TSS yang tinggi dipengaruhi oleh proses mixing dilaut lepas, sementara kekeruhan yang tinggi dipengaruhi oleh musim peralihan pada saat pengambilan sampel dimana curah hujan cukup tinggi sehingga membawa material dari sungai ke laut lepas. Dengan adanya kedua faktor ini, peningkatan TSS menjadi berbanding lurus dengan peningkatan kekeruhan (Samudro dan Rulian, 2011).

Gambar 6. Korelasi Turbidity dan TSS pada kedalaman 10-meter

Berdasarkan hasil yang didapatkan, Total padatan tersuspensi (TSS) pada Perairan Selat Lombok mengalami fluktuasi. Nilai kekeruhan perairan Selat Lombok memiliki pola yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman dan waktu. Hubungan kekeruhan dan total padatan tersuspensi berbeda tiap kedalamannya. Pada kedalaman 10-meter berkorelasi lemah positif. Pola seberan vertikal kekeruhan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan antara permukaan dan dasar perairan. Nilai kekeruhan semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kedalaman.

Ucapan terimakasih

Kami berterimakasih kepada tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang telah bersedia mengikutsertakan kami dalam penelitian, serta Ening, Maya, dan Annasita yang telah membantu selama proses penelitian ini berlangsung.

Daftar Pustaka

BSN. (2004). Air dan Limbah – Bagian 3 : Cara Uji

Tersuspensi Total (Total Suspended Solid) Secara Gravimetri. Jakarta, Indonesia: Badan Standarisasi Nasional.

Abida, R. F., Pranowo, W. S., Pratomo, Y., & Kisnarti, E. A. (2015). Identifikasi komponen harmonik di Selat Lombok berdasarkan data arus time series. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 4(1), 2432.

Ainy, K., Siswanto, A. D., & Nugraha, W. A. (2011). Sebaran Total Suspended Solid (TSS) di Perairan Sepanjang Jembatan Suramadu Kabupaten Bangkalan. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 4(2), 158-162.

Fatimah, A. (2014). Perancangan Alat Ukur TSS (Total Suspended Solid) Air Menggunakan Sensor Serat Optik Secara Real Time. Jurnal Ilmu Fisika Universitas Andalas, 6(2), 68-73.

Fauzzia, M., Rahmawati, I., & Widiasa, I. N. (2013). Penyisihan Amoniak dan Kekeruhan pada Sistem Resirkulasi Budidaya Kepiting dengan Teknologi Membran Biofilter. Jurnal Teknologi Kimia dan Industri, 2(2), 155-161.

Firdaus, R., Setiyono, H., & Harsono, G. (2016).

Karakteristik Massa Air Lapisan Tercampur Dan Lapisan Termoklin Di Selat Lombok Pada Bulan November 2015. Journal of Oceanography, 5(4), 425-434.

Gurning, R. H., Rochaddi, B., & Widada, S. (2016). Pengaruh Arus terhadap Muatan Padatan Tersuspensi di Muara Sungai dan Sekitar Perairan Kesunean, Cirebon. Journal of Oceanography, 5(4), 512-522.

Hendrawan, I. G., Uniluha, D., & Maharta, I. P. (2016). Karakteristik Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid) Dan Kekeruhan (Turbidity) Secara Vertikal Di Perairan Teluk Benoa, Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 2(1), 29-33.

Jewlaika, L., Mubarak, & Nurrachmi, I. (2014). Studi padatan tersuspensi di perairan Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Jurnal Perikanan Dan Kelautan, 19(1), 53-66.

Latuconsina, H. (2016). Sebaran Spasial Vegetasi Lamun (Sea Grass) Berdasarkan Perbedaan Karakteristik Fisik Sedimen di Perairan Teluk Ambon Dalam. Bimafika: Jurnal MIPA, Kependidikan dan Terapan, 4(1), 405-412.

Purba, M., & Utami, I. N. (2016). Karakter Dan

Pergerakan Massa Air Di Selat Lombok Bulan Januari 2004 Dan Juni 2005. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, 13(2), 143-153.

Rasyid, A. (2009). Distribusi klorofil-a pada musim peralihan barat-timur di Perairan Spermonde Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Sains & Teknologi, 9(2), 125132.

Risuana, I. G. S., Hendrawan, I. G., & Suteja, Y. (2017). Distribusi Spasial Total Padatan Tersuspensi Puncak Musim Hujan Di Permukaan Perairan Teluk Benoa,

Bali. Journal of Marine and Aquatic Sciences, 3(2), 223232.

Roswaty, S., Muskananfola, M. R., & Purnomo, P. W. (2014). Tingkat Sedimentasi di Muara Sungai Wedung Kecamatan Wedung, Demak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(2), 129-137.

Safitri, M., Cahyarini, S. Y., & Putri, M. R. (2010). Variasi arus arlindo dan parameter oseanografi di Laut Timor sebagai indikasi kejadian ENSO [Indonesian Through Flow variations and oceanographic parameters in Timor Sea as an indication of ENSO phenomenon]. Journal of Tropical Marine Science and Technology, 4(2), 369-377.

Samudro, G., & Rulian, A. R. (2011). Studi Penurunan Kekeruhan Dan Total Suspended Solids (TSS) Dalam Bak Penampung Air Hujan (Pah) Menggunakan Reaktor Gravity Roughing Filter (GRF). Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, 8(1), 14-20.

Saputri, A. (2014). Analisis Sebaran Oksigen Terlarut Pada Sungai Raya. Jurnal Mahasiswa Teknik Lingkungan UNTAN, 1(1), 1-10.

Satriadi, A., & Widada, S. (2004). Distribusi muatan padatan tersuspensi di muara sungai Bodri, Kabupaten Kendal. Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Sciences, 9(2), 101-107.

Siregar, S. N., Sari, L. P., Purba, N. P., Pranowo, W. S., & Syamsuddin, M. L. (2017). Pertukaran massa air di Laut Jawa terhadap periodisitas monsun dan Arlindo pada tahun 2015. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 6(1), 44-59.

Siregar, L. L., Hutabarat, S., & Muskananfola, M. R. (2014). Distribusi Fitoplankton Berdasarkan Waktu dan Kedalaman yang Berbeda di Perairan Pulau

Menjangan Kecil Karimunjawa. Management of Aquatic Resources Journal, 3(4), 9-14.

Setiawan, A. N., Dhahiyat, Y., & Purba, N. P. (2013). Variasi Sebaran Suhu Dan Klorofil-a Akibat Pengaruh Arlindo Terhadap Distribusi Ikan Cakalang di Selat Lombok. DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan, 2(2), 58-69.

Sugianto, D. N. (2010). Kajian Kondisi Hidrodinamika (Pasang Surut, Arus, dan Gelombang) di Perairan Grati Pasuruan, Jawa Timur. ILMU KELAUTAN: Indonesian Journal of Marine Sciences, 14(2), 66-75.

Suteja, Y., Purba, M., & Atmadipoera, A. S. (2015).

Turbulent Mixing in Ombai Strait. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 7(1), 71-82.

Suteja, Y., & A. I. S. Purwiyanto. (2018). Nitrate and phosphate from rivers as mitigation of eutrophication in Benoa bay, Bali-Indonesia. Dalam Prosiding 1st International Conference on Maritime Sciences and Advanced Technology. Denpasar, Indonesia, 3–5 Agustus 2017 (pp. 1755-1315)

Wijaya, R., Setiawan, F., & Fitriani, S. D. (2011). Fenomena Arlindo di Laut Seram dan kaitannya dengan perubahan iklim global. Dalam Presentasi Seminar Internasional Kelautan, Balai Riset Observasi Kelautan. Bali, Indonesia, 9-10 Juni 2011 (pp. 9-10).

Wikanta, D. K., Kusharharyati, T. Y., & Arifan, F. (2012). Pengolahan Limbah Pewarnaan Konveksi dengan Bantuan Adsorben Ampas Tebu dan Activated Sludge. Dalam Prosiding Simposium Nasional ke 11 2012. Surakarta, Indonesia, 18 Desember 2012 (pp. 51-54).

Winnarsih, W., & Emiyarti, E., Afu, L. O. A. (2016). Distribusi Total Suspended Solid Permukaan di Perairan Teluk Kendari. Jurnal Sapa Laut (Jurnal Ilmu Kelautan), 1(2), 54-59.

© 2020 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 6: 238-245 (2020)

Discussion and feedback