Kondisi Substrat Dasar Perairan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang

on

Journal of Marine and Aquatic Sciences 5(1), 77-83 (2019)

Kondisi Substrat Dasar Perairan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang

Oktiyas Muzaky Luthfi a*, Firly Yulianto a, Sanydo Pandapotan Caesar Pangaribuan a, Dimas Bagus Dwi Putranto a, Dimas Syarif Alim a, Respati Dwi Sasmitha a

a Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, Jl. Veteran Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

* Penulis koresponden. Tel.: +62- 341- 553512

Alamat e-mail: omuzakyl@ub.ac.id

Diterima (received) 9 Januari 2018; disetujui (accepted) 29 April 2018; tersedia secara online (available online) 30 April 2018

Abstract

The aim this study was to determine the condition of bottom substrate base of Sempu Island Nature Reserve of Malang that was very important to know the coral reef composition to support living creatures in this area. The research was conducted on December 8-9, 2017, the substrates data was taken by using Point Intercept Transect (PIT) for 100 m along of coast of Sempu Island (Reef Check Indonesia), the transect was divided into four parts 20 meters each segment and 5 m blank between segments. The data was taken into three stations, they were Teluk Semut 1 , Teluk Semut 2, and Watu Meja. The results of this study indicate that the basic substrate of waters at Sempu Island Nature Reserve is divided into two: living (HC = Hard Coral, SC = Soft Coral, NIA = Nutrien Indicator Algae, SP = Sponge and OT = Other) and non-living (RKC = Ricently Killed Coral, RC = Rock, RB = Rubble, SD = Sand and SI = Silt). Teluk Semut Station 1 was dominated by the rubble (39%), Teluk Semut 2 station and Watu Meja were dominated by hard coral (53%). In conclusion, from three monitored stations showed that the life coral percentage in Sempu Island water was significane changed during last one year where in Teluk Semut 1 the coral coverage decreased to 21.75%, while in Teluk Semut 2 and Watu Meja was increased up to 42.38% and 25.5% respectively. The natural and non-natural factors may have influenced the changed of substrate cover in Sempu Island water during this last year.

Keywords: coral reef; PIT; life coral covered; Sempu Island; South of Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui susunan dan kondisi substrat dasar perairan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8-9 Desember 2017 dengan menggunakan metode Point Intercept Transect dengan Line Transect sepanjang 100 meter. Tiap transek dibagi menjadi empat bagian dengan masing-masing segmen sepanjang 20 meter dan jeda 5 meter diantara segmen. Data diambil dari tiga stasiun yang berbeda yaitu Teluk Semut 1, Teluk Semut 2, dan Watu Meja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa substrat dasar perairan di Cagar Alam Pulau Sempu terbagi menjadi dua yaitu living (HC = Karang Keras, SC = Karang Lunak, NIA = Alga, SP = Spons dan OT = Lain-lain) dan non-living (RKC = Karang yang baru mati, RC = Batu Karang, RB = Pecahan Karang, SD = Pasir dan SI = Lempung). Stasiun Teluk Semut 1 didominasi oleh jenis rubble (39%), stasiun Teluk Semut 2 dan Watu Meja didominasi oleh jenis hard coral (53%). Berdasarkan monitoring yang telah dilaksanakan di tiga stasiun, telah terjadi penurunan tutupan karang hidup (HC) di stasiun Teluk Semut 1 dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 21,75% dan terjadi kenaikan tutupan HC di 42,38% di stasiun Teluk Semut 2 dan 25,5% pada stasiun Watu Meja. Faktor-faktor alamiah dan non-alamiah diduga mempengaruhi tutupan substrat dasar di perairan Cagar Alam Pulau Sempu, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun..

Kata Kunci: terumbu karang; PIT; tutupan karang hidup; Pulau Sempu; Malang selatan

Karang, rataan pasir dan berbagai organisme yang berada di dasar perairan atau biasa disebut substrat dasar perairan merupakan komponen penyusun ekosistem terumbu karang (Ariyati et al.,2007). Substrat dasar perairan meliputi batu karang, pecahan karang, dan karang hidup (Johan et al.,2015). Menurut Hodgson et al. (2006) Substrat dasar perairan terbagi menjadi dua yaitu living (karang hidup, alga dan sponge) dan non-living (karang mati, batu karang, pasir dan lumpur). Subsrat dasar perairan mempunyai fungsi tersendiri di dalam perairan, salah satu contohnya adalah karang hidup berfungsi sebagai tempat keanekaragaman hayati biota laut, rumah sementara atau tetap biota laut, tempat mencari makan, berpijah, daerah asuhan serta tempat berlindung bagi hewan laut lainnya (Suharsono, 2008). Alga memiliki fungsi secara ekologis yaitu ikut andil dalam pembentukan ekosistem terumbu karang dan merupakan tempat asuhan bagi biota kecil, termasuk untuk perlindungan bagi benih ikan dan benur udang serta tempat melekatnya telur cumi-cumi (Kadi, 2005). Sponge adalah sebagai sumber bahan bioaktif dengan berbagai bioaktivitas seperti antikanker, antivirus, antibakteri dan antijamur (Rifai, 2013).

Ekosistem terumbu karang setiap tahunnya mengalami perubahan, baik dalam jumlah dan kualitasnya (Oktariana et al., 2015). Kerusakan terumbu karang tersebut sebagian besar disebabkan oleh alam dan manusia. Secara alamiah dapat disebabkan oleh angin topan, badai tsunami, gempa bumi, hama seperti CoTs (crown-of-thorns starfish) dan pemanasan global (Goldberg & Wilkinson, 2004). Penelitian terbaru yang dilakukan di 1064 stasiun dari 108 lokasi yang menyebar di seluruh perairan Indonesia, kondisi terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik sebesar 6,39%, kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi rusak sebesar 35.15% (Giyanto et al., 2017).

Kondisi karang sebagai penyusun terumbu di perairan Cagar Alam Pulau Sempu dalam kondisi jelek (poor) dengan tutupan karang hidup rerata 22, 83%. Tercatat kejadian event bleaching pernah terjadi pada karang di perairan Cagar Alam Pulau Sempu yakni pada 2010, akhir 2015 hingga awal 2016. Tingginya sedimentasi juga pernah menjadi penyebab turunnya tutupan karang hidup pada 2006-2009 dan menyebabkan penyakit pada

karang (Luthfi, 2017). Secara umum kerusakan yang disebabkan manusia bersumber dari berbagai kegiatan, mulai dari penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun sianida (potas), pembuangan jangkar, dan pembuangan oli (Harvell et al., 2007). Beberapa aktivitas yang ditengarai mengancam atau mempengaruhi kondisi terumbu karang di perairan Cagar Alam Pulau Sempu adalah adanya aktifitas pelabuhan penangkapan ikan yang berjarak hanya 500 m dari Cagar Alam, seperti mechanical destructive karena jangkar dan sampah (Luthfi et al., 2017).

Secara geografis, Pulau Sempu terletak di antara 112° 40′ 45″ - 112° 42′ 45″ bujur timur dan 8° 27′ 24″ - 8° 24′ 54″ lintang selatan. Pulau ini memiliki luasan ± 877 ha dengan tutupan karang terumbu karangnya sebesar 10 ha. Terumbu karang di Cagar Alam ini memiliki nilai lebih, dimana menjadi tempat berlindung bagi ikan dan invertebrata yang hidup bersama didalamnya. Secara administratif berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut Luthfi (2016), Cagar Alam Pulau Sempu memiliki tutupan substrat dasar perairan berupa karang yang dapat ditemukan pada sebelah timur dan barat di Selat Sempu. Keberadaan ekosistem terumbu karang di sekitar Cagar Alam Pulau Sempu dijadikan tempat mencari ikan dan komunitas bentik lainnya, tidak menutup kemungkinan aktifitas tersebut bisa membuat ekosistem terumbu karang mengalami penurunan. Mengetahui kondisi dan presentase substrat di Perairan Cagar Alam Pulau Sempu terdapat beberapa metode yang bisa dipakai, salah satunya yaitu metode Reef Check. Habibi et al. (2007) mengemukakan Reef Check adalah metode pemantauan ekosistem terumbu karang yang sekarang telah digunakan selama satu dekade di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan persentase tutupan substrat dasar diperairan Cagar Alam Pulau Sempu.

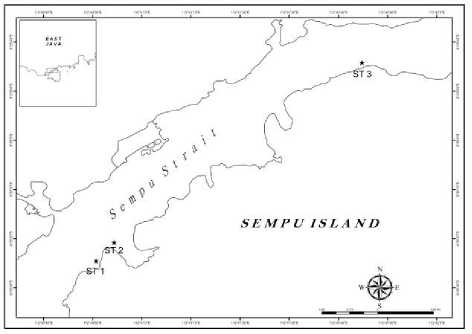

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 Desember 2017 di Cagar Alam Pulau Sempu, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengambilan data dilakukan pada tiga stasiun penelitian

diantaranya Teluk Semut 1 (112o 40’ 51” BT 08o 26’ 26” LS), Teluk Semut 2 (112o 40’ 53” BT 08o 26’ 23” LS), dan Watu Meja (112o 41’49” BT 08o 25’45” LS) (Gambar 1).

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

-

2.2 Pengambilan Data Substrat

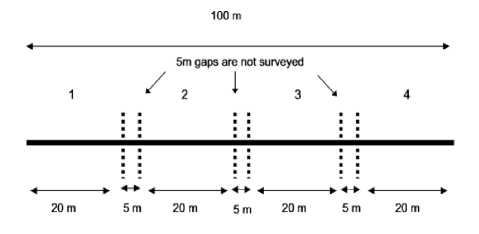

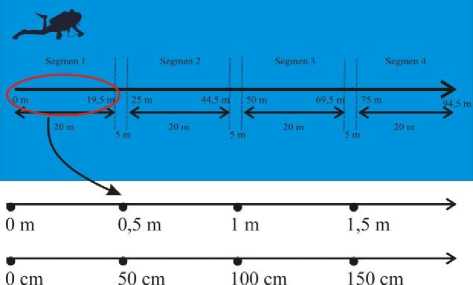

Metode dalam pengambian data ini menggunakan metode Point Intercept Transect (PIT) (ReefCheck.org), dengan panjang transek (roll meter) 100 meter yang kemudian dibagi menjadi empat segmen (bagian). Setiap segmen memiliki panjang 20 m, dan setiap segmen akan dipisahkan dengan blank space sepanjang 5 m (Gambar 2). Pencatatan data substrat dilakukan dengan cara mencatat substrat yang berada tepat dibawah garis transek, dengan inverval 0,5 meter setiap pengambilan data. Pengambilan data dimulai dari titik 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya hingga titik 19,5 m. Dari setiap segment telah didapatkan 40 titik atau 40 data sehingga total data pertransek adalah 160 data (Hudgson et al., 2006). Secara umum pengambilan data kondisi substrat dasar perairan dapat digunakan berbagai metode, seperti line intercept transect, kuadrat transect, video transect ataupun photo transect. Pemilihan metode monitoring kondisi substrat dasar perairan dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung kepada tujuan, waktu yang tersedia, tingkat keahlian peneliti dan ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun dalam pelaksanaan pendataan substrat dasar Cagar Alam Pulau Sempu digunakan metode Point Intercept Transect dengan menggunakan Line Transect sepanjang 100 meter (Luthfi, 2016).

Metode Point Intercept Transect (PIT) merupakan salah satu metode monitoring yang dikembangkan untuk memantau kondisi substrat dasar perairan dan biota pendukung lainnya di

suatu lokasi dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat (Hill & Wilkinson, 2004). Metode ini mudah dilakukan, tidak memerlukan keahlian khusus, hasilnya cepat dan dapat meliputi area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Kategori data yang dicatat sebanyak 10 buah meliputi karang keras (HC), karang lunak (SC), karang yang baru mati (RKC), alga (NIA), sponge (SP), batu karang (RC), pecahan karang (RB), pasir (SD), lumpur atau lempung (SI) dan organisme lainnya yang dimasukkan dalam kategori (OT) (English et al., 1997).

PIT (Point Intercept Transect)

Gambar 2. Metode (Hodgson et al., 2006)

-

2.3 Pengolahan Data

Menurut Hodgson et al., (2006) perhitungan persentase tutupan substrat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

C = — x 100% A

(1)

Dimana C = tutupan karang, ∑(i) = jumlah titik setiap tipe substrat, A = jumlah total kisi-kisi yang digunakan (160 titik)

Total PIT Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan di tiga stasiun yaitu Teluk Semut 1, Teluk Semut 2, dan Watu Meja didapat data tutupan substrat dasar perairan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, secara garis besar substrat di Cagar Alam Pulau Sempu dikategorikan sebagai living dan non-living. Living substrate merupakan system pembangun pada ekosistem terumbu karang dimana karang keras (HC), sponge (SP), algae (NIA) dan organisme lainnya seperti kima atau CCA (OT) dapat tumbuh dan mengakumulasikan karbonat sebagai deposit terumbu. NIA dan

sponge sebenarnya memiliki fungsi sebagai pengikis terumbu atau sering disebut sebagai bioeroder. Bioeroder memiliki peran sebagai faktor pembatas pertumbuhan karang dan berperan dalam membentuk sedimen yang meliputi (pecahan karang/ rubble, pasir, lanau/ silt dan lempung/ clay) (Glynn & Manzello, 2015).

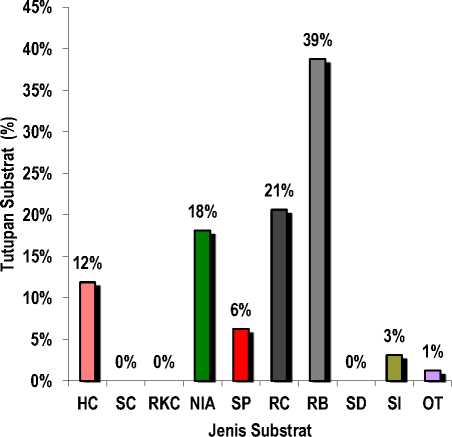

Gambar 3. Ilustrasi metode PIT

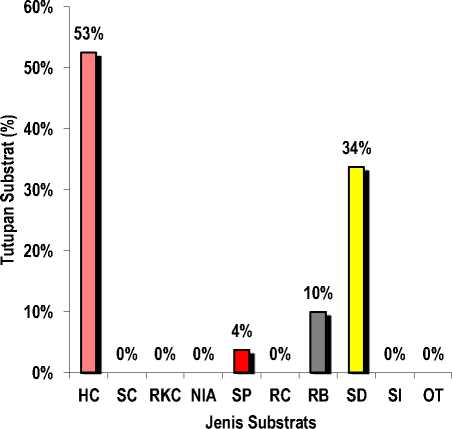

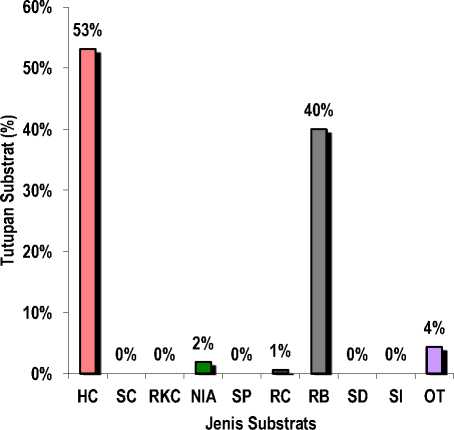

Hasil monitoring kondisi substrat di tiga stasiun menunjukkan tutupan rerata substrat hidup adalah 17%. Substrat hidup di Cagar Alam Pulau Sempu terdiri dari dua komponen, yaitu pembangun dan perusak terumbu. Komponen pembangun terdiri dari karang keras (HC) dan kima (OT). Berdasarkan Gambar 4 sampai 6 terlihat tutupan karang keras di stasiun 1, 2 dan 3 adalah 12%, 53% dan 53%. Pada stasiun pertama hard coral didominasi oleh karang foliouse, Echinopora lamellosa, yang dapat ditemukan pada kedalaman 3-6 m. Hasil monitoring pada stasiun yang sama tahun 2016 tutupan karang keras adalah 33,75% (Luthfi et al., 2017) dan hasil monitoring pada penelitian ini tutupan karang turun menjadi 12%. Kebalikan dari stasiun 1, pada stasiun 2 dan 3 justru tutupan karang hidup mengalami kenaikan dari 10, 23 % dan 27, 5% pada 2016 menjadi 53% pada tahun 2017.

Tabel 1

Data substrat pada semua stasiun penelitian

|

Stasiun |

Kategori |

Tipe |

Jumlah Koloni |

|

HC |

19 | ||

|

SC |

0 | ||

|

Living |

NIA |

29 | |

|

SP |

10 | ||

|

OT |

2 | ||

|

Teluk Semut 1 |

SD |

0 | |

|

RKC |

0 | ||

|

Non Living |

SI |

5 | |

|

RC |

33 | ||

|

RB |

62 | ||

|

HC |

84 | ||

|

SC |

0 | ||

|

Living |

NIA |

0 | |

|

SP |

6 | ||

|

OT |

0 | ||

|

Teluk Semut 2 |

SD |

54 | |

|

RKC |

0 | ||

|

Non Living |

SI |

0 | |

|

RC |

0 | ||

|

RB |

16 | ||

|

HC |

85 | ||

|

SC |

0 | ||

|

Living |

NIA |

3 | |

|

SP |

0 | ||

|

OT |

7 | ||

|

Watu Meja |

SD |

0 | |

|

RKC |

0 | ||

|

Non Living |

SI |

0 | |

|

RC |

1 | ||

|

RB |

64 |

Gambar 4. Tutupan substrat pada stasiun Teluk Semut 1, HC= Hard coral, SC= Soft coral, RKC= Recently killed coral, NIA =Nutrient indicator algae, SP= Sponge, RC= Rock, RB= Rubble, SD= Sand, SI= Silt, OT= Other

Ada beberapa analisis untuk menjelaskan kejadian ini, yaitu turun atau naiknya tutupan karang hidup secara cepat secara alamiah, dimana perairan di Cagar Alam Pulau Sempu dekat sekali dengan daerah pemanfaatan. Pertama, adanya pergeseran transek dari tahun sebelumnya. Meskipun metodologi dan lokasi pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya namun peletakan transek bisa jadi bergeser karena pada tahun sebelumnya belum dipasang permanent transek. Karakter terumbu karang di perairan Cagar Aalam Pulau Sempu sangat unik, karena karang hanya hidup pada kedalaman 1-7 m, dengan karakter slope fringing reef, sehingga apabila kedalaman transek tahun sebelumnya berbeda dengan kedalaman pada saat penelitian ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kedua, komposisi karang keras yang hidup di perairan ini merupakan tipologi karang dengan massive slow growth coral, yakni karang Poritiids, Faviids dan Fungiids. Sehingga secara logika tidak akan mungkin tutupan karang hidup akan naik 30% dalam kurun satu tahun.

Ketiga, penelitian mengengai biologi populasi dengan mengukur sebaran distribusi frekuensi dari luasan koloni karang di perairan ini didapatkan bahwa rerata ukuran koloninya 1001000 cm2 atau tergolong pada masa puberty dimana pertumbuhan koloni karang akan kurang maksimal dikarenakan energi untuk tumbuh

disiapkan untuk reproduksi (Luthfi et al., penelitian belum dipublikasikan).

Substrat yang ditemukan di stasiun penelitian Teluk Semut 2 dan Watu Meja didominasi oleh substrat jenis hard coral, jenis substrat tersebut memiliki nilai tutupan sebesar 53 % (Gambar 5 dan 6). Dominasi substrat jenis hard coral pada stasiun Teluk Semut 2 dan Watu Meja menunjukan bahwa tingkat kesehatan dan susunan substrat dasar perairan sangat tinggi, hal ini diduga perairan yang bagus atau tingkat kompetisi atau perusakan lainnya kurang.

Gambar 5. Tutupan substrat pada stasiun Teluk Semut 2, HC= Hard coral, SC= Soft coral, RKC= Recently killed coral, NIA =Nutrient indicator algae, SP= Sponge, RC= Rock, RB= Rubble, SD= Sand, SI= Silt, OT= Other

Living substrate lainnya adalah NIA, merupakan kelompok alga dengan tinggi lebih dari 10 cm dan merupakan indikator keberadaan nutrient didalam sebuah perairan. Hughes et al, (1999) memberikan gambaran pada penelitiannya dimana perkembangan alga sangat bergantung kepada adanya PO4 dan NO3. NIA di Cagar Alam P. Sempu terdiri atas turf alga dan fleshy macro-alga, dimana keberadaannya menjadi kompetitor bagi karang keras (Szmant., 2002). Alga berkompetisi dengan karang memperebutkan ruang dan cahaya, selanjutnya interaksi antara keduanya sering diinterpretasikan sebagai superioritas alga, karena banyak ketersediaan nutrient yang berkurang (McCook et al.,2001) maka dari itu di stasiun Teluk Semut 1 tutupan karang di stasiun tersebut hanya 12%.

-

3.2 Persentase Tutupan Substrat tidak hidup (nonliving substrate)

Terdapat 4 jenis tipe dari substrat tidak hidup yang ditemukan yaitu karang mati (RC), pecahan karang (RB), pasir dan lanau (Gambar 4 sampai 6). Pecahana karang terlihat ditemukan di tiga stasiun dimana persentase tutupan terbesar terdapat pada stasiun 3 sebesar 40%. Menurut Holmes et al., (2000) menyatakan bahwa, keberadaan substrat jenis rubble disuatu perairan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah predasi oleh organisme, penyakit, bioerosi dan keadaan perairan yang ekstrim. Dalam kasus yang terjadi di alam sangat sulit membedakan rubble yang diakibatkan oleh alam dengan rubble yang diakibatkan oleh manusia. Cuaca buruk atau badai yang terjadi di suatu perairan dapat meningkatkan potensi kerusakan pada ekosistem terumbu karang, namun, terumbu karang juga rusak akibat beberapa sumber dimana diataranya kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan mausia (Jameson et al., 1999).

Gambar 6. Tutupan substrat pada stasiun Watu Meja, HC= Hard coral, SC= Soft coral, RKC= Recently killed coral, NIA =Nutrient indicator algae, SP= Sponge, RC= Rock, RB= Rubble, SD= Sand, SI= Silt, OT= Other

Pecahan karang yang ditemukan di perairan Cagar Aalam Pulau Sempu merupakan patahan karang bercabang Acropora dan non-Acropora. Pecahan karang ini juga mengalami pelapukan atau erosi yang dilakukan oleh hewan bioeroder atau proses hidro oseanografi sehingga akan

mengalami fragmentasi kedalam bentuk yang lebih kecil dan berakhir menjadi pasir atau lanau. Seperti contoh Dieadema ternyata dapat meng-erosi karang sebesar 5.300 g CaCO3 m-2 th-1 menjadi lanau dengan ukuran butir yang dihasilkan adalah 0,05-0,5 mm (Glynn et al., 2015).

Berdasarkan kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa tutupan Substrat dasar yang ada di perairan Cagar Alam Pulau Sempu berada dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari persentase tutupan karang hidup hard coral dari tiga stasiun. Teluk semut 1 di dapatkan 12%, Teluk Semut 2 sebesar 53% dan Watu Meja sebesar 53%.

Ucapan terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan Reef Check yang telah dilakukan terkhusus kepada kelompok masyarakat sadar lingkungan Bhakti Alam Sendang Biru, UPT Perikanan Pondok Dadap, Acropora Study Club yang telah menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya kegiatan Reef Check. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman peserta mata kuliah Selam Keahlian yang telah menyukseskan kegiatan penelitiannya ini.

Daftar Pustaka

Ariyati W., R., Sya'rani, L., & Arini, E. (2007). Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Sebagai Lahan Budidaya Rumput Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Pasir Laut, 3(1), 27-45.

Giyanto, G., Abrar, M., Hadi, T. A., Budiyanto, A., Hafizt, M., Salatalohy, A., Iswari, M. Y. (2017). Status Terumbu Karang Indonesia 2017. Jakarta, Indonesia: Coral Reef Rehabilitation and Management Program -Coral Triangle Initiative bekerjasama dengan Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Glynn, P. W., & Manzello, D. P. (2015). Bioerosion and coral reef growth: a dynamic balance. In Birkeland, C. (eds). Coral reefs in the Anthropocene. Dordrecht; Springer, pp. 67-97.

Goldberg, J., & Wilkinson, C. (2004). Global threats to coral reefs: coral bleaching, global climate change, disease, predator plagues and invasive species. Status of coral reefs of the world, 2004, 67-92.

Amin, A. (2009). Terumbu Karang; Aset Yang Terancam (Akar Masalah Dan Alternatif Solusi

Penyelamatannya). Region, 2(1), 1-12.

Habibi, A., Setiasih, N., & Sartin , J. (2007). A Decade of Reef Check Monitoring: Indonesian Coral Reefs, Condition and Trends. Denpsar, Indonesia: The Indonesian Reef Check Network.

Harvell, D., Jordán-Dahlgren, E., Merkel, S., Rosenberg, E., Raymundo, L., Smith, G., Weil, E. & Willis, B. (2007). Coral disease, environmental drivers, and the balance between coral and microbial

associates. Oceanography, 20(1), 172-195.

Hill, J., & Wilkinson, C.(2004). Methods for ecological

monitoring of coral reefs. Townsville, Australia: Australian Institute of Marine Science.

Hodgson, G., Hill, J., Kiene, W., Maun, L., Mihaly, J., Liebeler, J., Shuman, C., & Torres, R. (2006). Reef check instruction manual: a guide to reef check coral reef monitoring. California, USA: Reef Check Foundation, Pacific Palisades.

Holmes, K. E., Edinger, E. N., Limmon, G. V., & Risk, M. J. (2000). Bioerosion of live massive corals and branching coral rubble on Indonesian coral reefs. Marine Pollution Bulletin, 40(7), 606-617.

Hughes, T., Szmant, A. M., Steneck, R., Carpenter, R., & Miller, S. (1999). Algal blooms on coral reefs: what are the causes?. Limnology and Oceanography, 44(6), 15831586.

Jameson, S. C., Ammar, M. S. A., Saadalla, E., Mostafa, H. M., & Riegl, B. (1999). A coral damage index and its application to diving sites in the Egyptian Red Sea. Coral reefs, 18(4), 333-339.

Kadi, A. (2005). Beberapa catatan kehadiran marga sargassum di perairan Indonesia. Oseana, 30(4), 19-29.

Luthfi, O. M. (2016). Konservasi Terumbu Karang Ddi Pulau Sempu Menggunakan Konsep Taman Karang. Journal of Innovation and Applied Technology, 2(1), 210216.

Luthfi, O. M. (2017). Sediment promote disease in Scleractinia Coral at Sempu Island Nature Reserve Malang, East Java, Indonesia. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 10(4), 122-128

McCook, L. J. (1999). Macroalgae, nutrients and phase shifts on coral reefs: scientific issues and management consequences for the Great Barrier Reef. Coral

reefs, 18(4), 357-367.

McCook, L., Jompa, J., & Diaz-Pulido, G. (2001). Competition between corals and algae on coral reefs: a review of evidence and mechanisms. Coral reefs, 19(4), 400-417.

Oktarina, A., & Kamal, E. (2015). Kajian Kondisi

Terumbu Karang dan Strategi Pengelolaannya di Pulau Panjang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Natur Indonesia, 16(1), 23-31.

Rifai, A., Ulsadriatny, I., Maslukah, L., Indrayanti, E., Sedjati, S., & Trianto, A. (2013). Skrining Beberapa Jenis Spons Sebagai Upaya Pencarian Bahan Bioaktif Antijamur Aspergillus flavus dan Candida albicans. Buletin Oseanografi Marina, 2(4), 25-31.

Suharsono. (2008). Jenis-Jenis Karang di Indonesia. Jakarta, Indonesia: LIPI Press.

Szmant, A. M. (2002). Nutrient enrichment on coral reefs: is it a major cause of coral reef

decline?. Estuaries, 25(4), 743-766.

© 2018 by the authors; licensee Udayana University, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

J. Mar. Aquat. Sci. 5: 77-83 (2019)

Discussion and feedback