Determinan Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta: SUSENAS 2017

on

pISSN : 2301 - 8968

eISSN : 2303 - 0186

JEKT ♦ 12 [2] : 111-123

Determinan Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta: Susenas 2017

Aji Wahyu Ramadhani Adis Imam Munandar

Pogram Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan anak merupakan permasalahan yang banyak terjadi di kota besar. Tingkat kemiskinan anak (P0) di Provinsi DKI Jakarta kondisi Maret 2017 adalah sebesar 6,10% yang setara dengan 182.212 orang, dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,7997 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,1609. Penelitian bertujuan menganalisis determinan kemiskinan anak dari kateristik rumah tangga menggunakan data hasil Susenas Maret 2017. Metode yang digunakan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang signifikan berpengaruh terhadap status kemiskinan anak adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota dalam rumah tangga. Salah satu program pemerintah keluarga berencana perlu kembali ditingkatkan untuk menekan kemiskinan anak di DKI Jakarta.

Kata kunci: Anak; Kemiskinan; Regresi Logistik.

Klasifikasi JEL: I31, I32, C31

Determinants of Children’s Poverty in DKI Province Jakarta: Susenas 2017

ABSTRACT

Child poverty is a problem that often occurs in big cities. The child poverty rate (P0) in DKI Jakarta Province in March 2017 is 6.10%, which is equivalent to 182,212 people, with a poverty depth index (P1) of 0.7997 and a poverty severity index (P2) of 0.1609. The study aims to analyze the poverty determinants of children from household characteristics using SUSENAS 2017. Results of the method used are logistic regression analysis. The results of the study showed that household characteristics that significantly affected the poverty status of children were the education level of the head of the household, the working status of the mother, and the number of members in the household. One of the government’s family planning programs needs to be increased to reduce child poverty in DKI Jakarta

Keywords: Children; Poverty; Logistic Regression. JEL classification: I31, I32, C31

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, (Huston, 2011; Guan, 2014; Fox, et al., 2015). Pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon berbagai permasalahan dan kondisi global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium yang berlangsung di New York dan menyepakati sebuah visi besar bernama Deklarasi Milenium. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan menjadi kerangka pembangunan menyeluruh berbagai negara di dunia hingga tahun 2015.

LaporanPBBpadatahun2015menunjukkan MDGs telah menghasilkan pencapaian mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat kemiskinan ekstrim atau banyaknya penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari US $ 1,25 per hari di negara berkembang berhasil diturunkan secara signifikan selama dua dekade terakhir dari 47 persen pada tahun 1990 menjadi hanya 14 persen pada tahun 2015, (United Nations, 2015). Tren penurunan jumlah penduduk miskin dunia yang sebelumnya berjalan sangat lambat pada periode tahun 1990 hingga 1999 menjadi lebih signifikan setelah penerapan MDGs di tahun 2000.

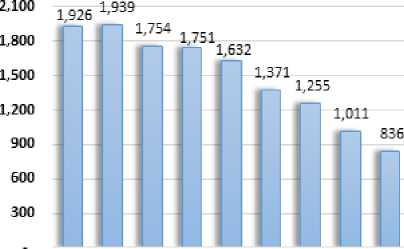

Gambar 1 : Jumlah Penduduk Miskin Dunia

Tahun 1990 – 2015

(juta orang)

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2011 2015

Sumber : The MDGs Report, United Nations, 2015

Indonesia sebagai satu dari 189 negara anggota PBB yang ikut menandatangani Deklarasi Milenium turut berusaha melaksanakan komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium meski dengan berbagai kendala yang terjadi. Kondisi krisis yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 berdampak pada terlambatnya implementasi MDGs sejak awal pengesahannya pada tahun 2000, (Hardiana, 2018). Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai setiap target yang telah ditetapkan dengan menjadikan MDGs sebagai acuan dalam seluruh agenda pembangunan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004 - 2009 dan RPJMN periode 2010 - 2014, Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (BAPPENAS, 2010).

Badan Pusat Statistik (2017) mencatat 70 persen dari total 63 indikator MDGs di Indonesia telah berhasil dicapai, namun saat berakhirnya MDGs pada tahun 2015 masih terdapat beberapa target yang belum terpenuhi. Tingkat kemiskinan nasional menjadi salah satu target MDGs yang tidak berhasil dicapai. Data tingkat kemiskinan Indonesia kondisi september 2015 yang dihitung oleh BPS adalah sebesar 11,13 persen, masih jauh dari target MDGs Indonesia sebesar 7,55 persen di akhir periode.

Pada 25 September 2015 sebanyak 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia hadir dalam Sidang Umum PBB ke-70 dan menyepakati sebuah agenda pembangunan global baru yang disebut dengan Sustainable Development Goals 112

(SDGs). SDGs menjadi kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Panuluh dan Fitri (2016) menjelaskan bahwa SDGs berupaya memberi keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan seperti dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan membawa 5 prinsip yaitu People (manusia), Planet (bumi), Prosperty (kemakmuran), Peace (perdamaian), dan Partnership (kerjasama). SDGs mengemban mandat dan agenda pembangunan global yang lebih luas dan inklusif dengan cakupan masalah yang lebih beragam dan terperinci dibandingkan MDGs, (UNDP, 2015; SMERU, 2017).

Tanpa kemiskinan (No Poverty) adalah tujuan besar pertama dalam SDGs yang sekaligus menjadi kesepakatan dan upaya bersama seluruh negara untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Pada akhir periode SDGs tahun 2030 nanti, salah satu target yang ingin dicapai adalah mengurangi setidaknya separuh dari proporsi penduduk laki-laki, perempuan, termasuk anak-anak di segala usia. Salah satu hal yang membedakan SDGs dari MDGs adalah adanya penekanan atau perhatian khusus pada permasalahan anak sekaligus menjadikan anak sebagai inti dari agenda pembangunan berkelanjutan. Berbagai hasil studi menunjukkan permasalahan kemiskinan anak tidak hanya dialami oleh negara-negara dunia ketiga tetapi juga dialami oleh negara maju (Gordon, et al., 2003; UNICEF, 2004; Huston, 2011), oleh karena itu pengentasan kemiskinan anak sudah sewajarnya turut menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Anak-anak di masa sekarang adalah modal berharga bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan, sukses atau tidaknya keberlanjutan pembangunan bangsa di masa yang akan datang sangat ditentukan dari kualitas generasi penerus yang harus dipersiapkan sejak dini, (Adioetomo & Pardede, 2018). Kemiskinan menjadi ancaman serius yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal dan berpotensi merampas masa depan mereka, (Cohen, 2010; Huston, 2011). Dampak kemiskinan yang dialami anak sejatinya berbeda dengan yang dialami oleh orang dewasa, kemiskinan pada orang dewasa dapat bersifat sementara sedangkan pada anak-anak dapat dialami selama masa hidup mereka, (Ortiz, et al., 2012). Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi miskin mengalami banyak kerugian yang menumpuk di sepanjang siklus kehidupannya,

(Treanor, 2012; Chang, 2015). Kemiskinan juga dapat memunculkan efek prediktif yang signifikan pada kesehatan mental anak-anak (Li, et al., 2017), serta berpengaruh pada pendidikan anak, (Engle & Black, 2008).

Pada tahun 2015 sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 83,99 juta jiwa merupakan anak-anak usia 0 - 17 tahun, (BPS, 2015). Besarnya proporsi penduduk usia anak semestinya diikuti dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah terhadap berbagai isu terkait permasalahan anak. Data BPS menunjukkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan anak usia 0 - 17 tahun di Indonesia adalah sebesar 13,31 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan absolut penduduk secara keseluruhan sebesar 10,86 persen. Tingkat kemiskinan anak yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan keseluruhan penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan usia anak lebih rentan terdampak kemiskinan, (Isdijoso & Asri, 2013). Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sejak kecil berpotensi tetap miskin saat dewasa, apabila tidak ada perubahan yang nyata kondisi tersebut akan berulang antar generasi (Kumala, dkk., 2013; Landiyanto, 2013).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs juga harus menerapkan tujuan SDGs dalam setiap rencana pembangunan nasional, termasuk mengupayakan pengentasan kemiskinan anak. Pemerintah Indonesia telah mengatur penerapan SDGs di Indonesia dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menyelaraskan antara 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 - 2019, termasuk membentuk tim pelaksana yang akan mengawal pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, (Setkab, 2017).

DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi motor terdepan dari pelaksanaan SDGs di Indonesia. DKI Jakarta juga menjadi wajah Indonesia, dengan segala sumber daya yang dimiliki DKI Jakarta seharusnya lebih dari sekadar mampu untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan termasuk kemiskinan anak. Jakarta

sebagai pusat pembangunan nasional diharapkan mampu menjadi role model dalam setiap implementasi SDGs bagi daerah lain di Indonesia, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan manusia sejak usia anak. Keberhasilan pengentasan kemiskinan anak di Jakarta dapat menjadi pedoman bagi upaya pemberantasan kemiskinan secara lebih luas di berbagai daerah lain di Indonesia.

Upaya pengentasan kemiskinan hingga tuntas bukan hal mudah dan membutuhkan waktu yang lama, (Quiggin & Mahadevan, 2015). Faktanya, DKI Jakarta dengan pesatnya pembangunan juga belum terbebas dari peliknya masalah kemiskinan. Meski menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional yang hanya 3,77% pada kondisi Maret 2017, tidak lantas membuat upaya pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta menjadi mudah. Pesatnya arus urbanisasi yang masuk menuju Jakarta yang semakin meningkat setiap tahunnya juga berpotensi membawa permasalahan kemiskinan dari berbagai daerah lain ke Jakarta. Kepadatan penduduk yang terus meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan luas lahan untuk tempat tinggal, sehingga berdampak pada permasalahan kependudukan seperti tumbuhnya permukiman ilegal dan kumuh di berbagai wilayah di Jakarta. Fenomena pekerja anak yang dengan mudah terlihat di berbagai sudut Kota Jakarta juga menjadi potret tersendiri yang membedakan kemiskinan anak di Jakarta dengan kemiskinan anak di daerah lainnya, (Suyanto, 2013; Kusumawardhani & Nila, 2013). DKI Jakarta masih terus menghadapi permasalahan kependudukan serta kemiskinan yang rumit dan menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini.

Kemiskinan dalam apapun bentuknya harus dapat dientaskan, dan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah kemiskinan jangka panjang adalah melalui pembangunan manusia sejak usia anak-anak, (UNICEF, 2000; Landiyanto, 2013). Upaya pengentasan kemiskinan anak melalui program yang cenderung menyamaratakan kemiskinan secara umum menjadi kurang tepat, sehingga perlu formulasi kebijakan yang spesifik menyasar kemiskinan anak. Pemerintah harus memiliki data terkait kemiskinan anak yang akurat dan menyeluruh untuk dijadikan dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan anak, (Fox, et al., 2015).

Anak-anak miskin pada umumnya tinggal dalam keluarga yang juga miskin, sehingga cara lain untuk mengentaskan kemiskinan anak adalah dengan mengentaskan keluarganya dari kemiskinan, (Chou, 2013). Faktor karakteristik rumah tangga dapat memengaruhi peluang seorang anak berstatus miskin, terutama terkait kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak baik secara material dan nonmaterial, (Lestari, 2014). Pemenuhan kebutuhan secara material pada umumnya terkait dengan karakteristik pekerjaan dari orang tua. Besarnya pendapatan yang diperoleh akan menentukan kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar anggota rumah tangga di dalamnya termasuk anak-anak. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan nonmaterial pada umumnya berhubungan erat dengan karakteristik pendidikan orang tua. Peran tingkat pendidikan orang tua dapat terlihat dalam penerapan pola asuh dan pemenuhan hak dasar anak seperti pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar lengkap kepada anak, serta hal lain yang dapat menghindarkan anak dari berbagai masalah kesehatan, (Lestari, 2014).

Penelitian ini secara keseluruhan akan menyajikan data kemiskinan anak sekaligus menganalisis kondisi kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan moneter, serta menguji faktor-faktor karakteristik rumah tangga yang diduga dapat memengaruhi seorang anak berstatus miskin.

KONSEP KEMISKINAN ANAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1, serta hasil Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia di tahun 1990 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Merujuk pada definisi tersebut maka konsep anak dalam penelitian ini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun atau tepatnya berusia 0 – 17 tahun.

BPS (2017) mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan. Penghitungan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS adalah menggunakan pendekatan moneter melalui ukuran garis

kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari, sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan dalam Susenas diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan bermanfaat untuk mengukur efek dari suatu kebijakan pemberantasan kemiskinan atau membandingkan seberapa besar dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, (Suharno, 2008). Perbandingan tingkat kemiskinan antar negara harus dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan yang sama antar negara. Bank dunia kemudian menetapkan garis kemiskinan absolut internasional untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara, dan juga untuk mengukur kemajuan berbagai upaya pemberantasan kemiskinan di berbagai negara. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional menggunakan kemampuan daya beli yang dikonversi dalam US$ paritas daya beli (Purchasing Power Parity / PPP). Pada umumnya Bank Dunia menggunakan dua ukuran garis kemiskinan, yakni $US 1 PPP dan $US 2 PPP. Angka konversi PPP tersebut bukanlah nilai tukar resmi melainkan paritas daya beli atau banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membelanjakan sejumlah barang dan jasa di masing-masing negara yang setara dengan harga US$ 1 di Amerika.

Save the Children (2003) mendefinisikan kemiskinan anak sebagai kondisi kemiskinan yang dialami anak-anak akibat tinggal dalam rumah tangga atau keluarga yang miskin. Kemiskinan yang dialami rumah tangga berpengaruh besar terhadap kemiskinan anak dikarenakan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap efek kemiskinan yang dialami oleh keluarga atau rumah tangga tempat mereka tinggal dan bertumbuh.

Haughton dan Khandker (2009)

menguraikan berbagai penyebab dari kemiskinan melalui beberapa faktor utama yang setidaknya berasosiasi dengan kemiskinan diantaranya adalah Karakteristik rumah tangga dan individu yang terdiri dari :

-

a. Karaktersitik demografi, seperti banyak jumlah anggota rumah tangga, struktur umur, tingkat ketergantungan, jenis kelamin dari kepala rumah tangga.

-

b. Karakeristik ekonomi, seperti status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan kepemilikan aset.

-

c. Karakteristik sosial, seperti status kesehatan, ketercukupan nutrisi dan makanan, tingkat pendidikan, dan kondisi perumahan.

Penelitian terdahulu terkait kemiskinan anak pernah dilakukan oleh Lestari (2014) dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan anak di Provinsi Jawa Barat dengan membagi usia anak menurut 3 kelompok usia pendidikan. Variabel bebas yang digunakan adalah usia KRT, status pekerjaan KRT, jam kerja KRT, pendidikan KRT dan ibu, status wilayah tempat tinggal, dan jumlah ART. Hasil analisis menggunakan regresi logistik menujukkan bahwa variabel status wilayah, status pekerjaan KRT, jumlah ART, pendidikan KRT dan ibu berpengaruh pada kelompok usia 0-6 tahun, 7-12 tahun, dan 1317 tahun. Variabel usia KRT tidak berpengaruh pada anak usia 0-6 tahun, sedangkan jam kerja KRT justru hanya berpengaruh pada anak usia 0-6 tahun. Dari seluruh variabel pendidikan KRT dan ibu adalah faktor yang berpengaruh paling besar teradap kemiskinan anak.

Penelitian dari Bachtiar, dkk (2016) mengkaji kemiskinan anak usia balita di Provinsi Sumatera Barat. Variabel bebas yang digunakan yaitu usia KRT, pekerjaan KRT dan ibu, pendidikan KRT dan ibu, status wilayah tempat tinggal, dan jumlah balita dalam rumah tangga. Hasil analisis menggunakan regresi logistik menujukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan memengaruhi peluang anak balita jatuh pada kondisi kemiskinan absolut di Provinsi Sumatera Barat adalah rendahnya tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pekerjaan kepala rumah tangga, status tinggal di wilayah perdesaan, dan kepemilikan anak balita lebih dari satu orang dalam rumah tangga.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data mentah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Maret tahun 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Jumlah sampel yang diperoleh dari pendataan Susenas Maret 2017 untuk Provinsi DKI Jakarta adalah 5.062 rumah tangga, dari proses filtering diperoleh sampel dengan kategori anak-anak usia 0 - 17 tahun sebanyak 5.076 orang. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensia. Hasil perhitungan data kemiskinan anak Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan moneter akan dianalisis secara deskriptif melalui tampilan tabel atau grafik. Sementara itu, analisis inferensia yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Kategori yang digunakan adalah Y=1 untuk status anak miskin dan Y=0 untuk status anak tidak miskin.

Hosmer, et al. (2013) menjelaskan bahwa model regresi logistik dapat digunakan untuk melihat besarnya peluang atas suatu kejadian tertentu dengan memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Model regresi logistik yang dipengaruhi oleh p variabel dapat dituliskan sebagai nilai harapan dari Y dengan syarat X atau E(Y|x) berkisar antara 0 dan 1. Nilai E(Y|x) setara dengan peluang sukses atau P(Y=1|x) = π(x) dan dapat dituliskan sebagai berikut :

, ) _ exP (Po+ Pl×l+--+Pp×p π 1 + exp (β0 + βtx1+...+βpxp

Model regresi logistik seperti yang tampak pada persamaan di atas tidak linier, sehingga perlu dilakukan transformasi logit yang bertujuan untuk membuat fungsi linier dalam parameter-parameternya. Logit atau g(x) linier dalam parameter, memiliki range (-∞,∞) tergantung dari range variabel penjelas X dan dirumuskan sebagai berikut :

3^ =hl⅛⅛

Apabila terdapat p variabel penjelas dan variabel ke-j merupakan variabel kategori dengan k nilai, maka akan terdapat dummy variable sebanyak k-1 dengan persamaan transformasi logit sebagai berikut :

g(DL, D2. D3, D4Ds,D6) = Po + Pi^l + “' + PePa

Berikut adalah keterangan lengkap dari dummy variable beserta kategori masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian

Tabel 1 : Variabel Penyusun Persamaan Regresi Logistik

|

Variabel dummy |

Nama variabel |

Kategori dummy |

|

(1) |

(2) |

(3) |

|

D1 |

Usia KRT |

1 = KRT usia ≥ 60 tahun 0 = KRTusia < 60 tahun |

|

D2 |

Jenis Pekerjaan KRT |

1 = informal 0 = formal |

|

D3 |

Status Bekerja Ibu |

1 = Tidak bekerja 0 = Bekerja |

|

D4 |

Pendidikan KRT |

1 = ≤ SMA/sederajat 0 = > SMA/sederajat |

|

D5 |

Jumlah ART |

1 = Jumlah ART > 4 0 = Jumlah ART ≤ 4 |

|

D6 |

Status Migrasi Ruta |

1 = Migran 0 = Bukan Migran |

|

Y |

Status Kemiskinan Anak |

1 = Miskin 0 = Tidak miskin |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Anak di Provinsi DKI Jakarta

Jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta kondisi Maret 2017 adalah 389.692 orang, dari jumlah tersebut ternyata 46,7 persennya atau sebesar 182.212 orang adalah anak-anak. Tingkat kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,10% juga lebih besar dari tingkat kemiskinan keseluruhan penduduk yang hanya 3,77% (BPS 2017a). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa usia anak adalah kelompok yang lebih rentan terhadap dampak kemiskinan. Rendahnya tingkat kemandirian pada usia anak baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi membuat anak-anak masih sangat bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2 : Data Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Kondisi Maret 2017

|

Wilayah |

Usia Anak (0 - 17 tahun) |

Total Penduduk | ||

|

Jumlah |

(%) |

Jumlah |

(%) | |

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

|

Jakarta |

30.876 |

4,88 |

67.292 |

3,03 |

|

Selatan | ||||

|

Jakarta Timur |

43.108 |

5,03 |

90.319 |

3,13 |

|

Jakarta Pusat |

14.660 |

6,00 |

34.834 |

3,78 |

|

Jakarta Barat |

29.657 |

4,07 |

81.487 |

3,25 |

|

Jakarta Utara |

52.938 |

10,27 |

102.165 |

5,75 |

|

Kepl. Seribu |

1.355 |

15,33 |

3.094 |

12,98 |

|

DKI Jakarta |

182.212 |

6,10 |

389.692 |

3,77 |

sumber : diolah dari Susenas Maret 2017, BPS

Berdasarkan data kemiskinan di tingkat wilayah, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan anak tertinggi yaitu 15,33%, diikuti Kota Administrasi Jakarta Utara dengan 10,27%, kemudian Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan 6%, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 5,03%, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 4,88%, dan terakhir Kota Administrasi Jakarta Barat dengan 4,07% (BPS 2017a). Berdasarkan data banyaknya jumlah anak miskin, Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi wilayah dengan jumlah anak miskin terbanyak mencapai 52.938 anak, diikuti Kota Administrasi Jakarta Timur dengan 43.108 anak, kemudian Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 30.876 anak, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 29.657 anak, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan 14.660 anak, dan di urutan terakhir adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan 1.355 anak (BPS 2017a).

Penghitungan kemiskinan anak melalui pendekatan moneter seperti yang dilakukan oleh BPS sangat bergantung dari besaran garis kemiskinan yang digunakan. Saat ini Bank Dunia menggunakan ukuran US $1,25 sebagai batas garis kemiskinan internasional dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity), (World Bank 2015).

Anak yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai anak miskin, namun kondisi tersebut tidak lantas menganggap mereka yang berada di atas garis kemiskinan sebagai anak yang sejahtera. Banyaknya anak yang hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan merupakan kelompok yang rentan miskin karena jika terjadi gejolak perekonomian yang signifikan sangat berpotensi menjadi miskin. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sejak kecil berpotensi tetap miskin saat dewasa kemudian melahirkan anak

yang juga miskin, apabila tidak ada perubahan yang nyata kondisi tersebut akan berulang antar generasi (Kumala, et al., 2013; Landiyanto, 2013)

Kemiskinan anak sangat sensitif terhadap perubahan garis kemiskinan, oleh karena itu perhatian pemerintah kepada anak-anak dengan status rentan miskin yang jumlahnya jauh lebih besar juga sangat dibutuhkan agar mereka tidak turut jatuh dalam kemiskinan. Tabel berikut menyajikan hasil simulasi penghitungan angka kemiskinan anak dengan berbagai ukuran garis kemiskinan :

Tabel 3 : Data Kemiskinan Anak Provinsi DKI Jakarta Maret 2017 dengan Berbagai Simulasi Garis Kemiskinan

|

Garis Kemiskinan (Rp 536.546) |

Kemiskinan Anak | |

|

Jumlah (orang) |

Persentase (%) | |

|

(1) |

(2) |

(3) |

|

0,8 GK |

36.502 |

1,22 |

|

1 GK |

182.212 |

6,10 |

|

1,2 GK |

382.737 |

12,81 |

|

1,6 GK |

967.964 |

32,40 |

|

2 GK |

1.403.445 |

46,97 |

sumber : diolah dari Susenas Maret 2017, BPS

Simulasi dengan menggunakan berbagai ukuran garis kemiskinan menunjukkan seberapa besar dampak dari status kerentanan terhadap perubahan jumlah serta tingkat kemiskinan anak. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan BPS untuk Provinsi DKI Jakarta pada kondisi Maret tahun 2017 adalah sebesar Rp. 536.546, dengan batas tersebut jumlah anak miskin di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 182.212 anak atau sebesar 6,10%. Perbaikan kondisi perekonomian melalui penurunan harga-harga komoditas barang dan jasa secara umum yang mengakibatkan turunnya garis kemiskinan menjadi 0,8 kali akan berdampak pula pada menurunya tingkat kemiskinan anak Provinsi DKI Jakarta secara signifikan menjadi hanya 1,22%. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan rata-rata harga komoditas barang dan jasa secara umum secara signifikan hingga menyebabkan peningkatan garis kemiskinan sebesar 20 persen

menjadi 1,2 kali, maka tingkat kemiskinan anak Provinsi DKI Jakarta akan meningkat tajam menjadi 12,81 persen. Dua simulasi tersebut menunjukkan banyaknya anak yang berada di sekitar garis kemiskinan, karena 80% dari total anak miskin atau sejumlah 145.716 anak ternyata berada pada 20% di bawah garis kemiskinan, sementara terdapat 200.519 anak rentan miskin yang berada hanya 20% di atas garis kemiskinan. Kondisi yang lebih parah dapat terjadi apabila garis kemiskinan meningkat hingga 1,6 kali atau dua kali lipat, akan terdapat 32,40% serta 46,97% anak di Provinsi DKI Jakarta yang berstatus miskin.

Dampak kemiskinan yang dialami anak berbeda dengan yang dialami oleh penduduk dewasa, kemiskinan pada orang dewasa dapat bersifat sementara, sedangkan pada anak-anak dapat dialami selama masa hidup mereka, (Ortiz, dkk., 2012). Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi miskin mengalami banyak kerugian yang menumpuk di sepanjang siklus kehidupannya, (Trenor, 2012; Chang, 2015). Kemiskinan juga dapat mengancam kesehatan mental anak-anak (Cohen 2010), dan memunculkan efek prediktif yang signifikan pada kesehatan mental anak-anak (Li, et al., 2017)

Upaya pengentasan kemiskinan anak melalui program yang cenderung menyamaratakan kemiskinan secara umum dirasa kurang tepat, sehingga perlu adanya formulasi kebijakan yang spesifik menyasar kemiskinan anak. Pemerintah memerlukan data terkait kondisi kemiskinan anak yang akurat dan menyeluruh untuk dijadikan dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait permasalahan kemiskinan anak, (Fox, et al., 2015) Faktor Karakteristik Rumah Tangga Yang Memengaruhi Status Kemiskinan Anak

Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji dan mengetahui faktor-faktor karakteristik rumah tangga yang memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta. Prosedur pengujian parameter penelitian telah dilakukan secara lengkap dimulai dengan pengujian secara keseluruhan (overall test), pengujian kecocokan model (goodness of fit test), serta pengujian secara terpisah pada masing-nasing variabel penjelas (partial test).

Tabel 4 : Ringkasan Keluaran Regresi Logistik

|

Variabel |

β |

SE |

Wald |

Sig. |

Exp(β) |

|

(1) |

(2) |

(3) |

(4) |

(5) |

(6) |

|

Konstanta |

-5,115 |

0,446 |

131,295 |

0,000 |

0,006 |

|

Usia |

-0,010 |

0,258 |

0,002 |

0,968 |

0,990 |

|

Jenis Pekerjaan KRT |

0,222 |

0,192 |

1,332 |

0,248 |

1,248 |

|

Status Bekerja Ibu |

0,453 |

0,230 |

3,893 |

0,048 |

1,573 |

|

Pendidikan KRT |

1,388 |

0,395 |

12,350 |

0,000 |

4,007 |

|

Jumlah ART |

0,953 |

0,189 |

25,534 |

0,000 |

2,592 |

|

Status Migrasi |

-0,223 |

0,182 |

1,512 |

0,219 |

0,800 |

|

Uji G = 58,381 ; p-value = 0,000 | |||||

|

Overall percentage = 95,5 | |||||

|

Uji Hosmer & Lemeshow ( ) = 14,880; p-value = 0,062 | |||||

sumber : diolah dari Susenas Maret 2017, BPS

Berdasarkanringkasanhasilkeluaranregresi logistik pada tabel 4, pengujian secara keseluruhan menggunakan statistik uji G menghasilkan nilai sebesar 58,381 dengan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% paling tidak ada satu variabel penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan anak, dan model persamaan regresi logistik dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil pengujian kecocokan model dengan menggunakan uji Hosmer and Lemeshow menghasilkan nilai statistik uji sebesar 14,880 dengan p-value sebesar 0,062 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian cocok menjelaskan status kemiskinan anak. Sementara itu, nilai overall percentage menunjukkan secara keseluruhan tingkat kesesuaian model dalam memprediksi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 95,5 persen.

Hasil pengujian keberartian dari masing-masing variabel penjelas menggunakan uji Wald mendapatkan tiga variabel penjelas yang memiliki 118

nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata penelitian sebesar 5% yaitu pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta, sementara variabel yang tidak signifikan adalah usia kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, dan status migrasi rumah tangga.

Model yang telah terbentuk dapat dimanfaatkan untuk menghitung peluang seorang anak untuk berstatus miskin berdasarkan variabel-variabel penjelas yang digunakan. Model regresi logistik tersebut diinterpretasikan sebagai meningkatnya peluang seorang anak di Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi miskin dapat dapat terjadi pada anak yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan SMA ke bawah, kemudian ibu yang tidak ikut bekerja mencari tambahan penghasilan, dan tinggal dalam rumah tangga dengan jumlah anggota lebih dari empat orang.

Berikut adalah fungsi peluang regresi logistik yang dihasilkan :

exp (-5,115 + 0.453 D- + 1,388 Di + 0,953 D5)

-

7Γ⅛ Di .DiI =---------------------------------l-

-

3 4 s 1 + exp(-5,115 +0.453 Dz +1,388 Di + 0,953 D5)

Model tersebut masih berbentuk nonlinier sehingga perlu dilakukan transformasi logit untuk memperoleh model yang linier sebagai berikut : g(D3, D4, D5) = -S1IlS + 0,4S3 D2 + 1,388 D4 + 0,953 D5 keterangan :

-

D3 : Dummy untuk variabel Status pekerjaan Ibu

-

1 = Ibu tidak bekerja

-

0 = Ibu bekerja

-

D4 : Dummy untuk variabel Pendidikan KRT

-

1 = Pendidkan KRT ≤ SMA/sederajat

-

0 = Pendidkan KRT > SMA/sederajat

-

D5 : Dummy untuk variabel Jumlah ART

-

1 = Jumlah ART > 4 orang

-

0 = Jumlah ART ≤ 4 orang

Interpretasi nilai exp(β) menunjukkan besarnya perubahan odss ratio apabila suatu variabel penjelas dinaikkan satu satuan dan variabel lain konstan. Berikut adalah analisis serta interpretasi nilai-nilai β dan exp(β) dengan asumsi variabel lain konstan :

Pendidikan kepala rumah tangga

Pendidikan kepala rumah tangga berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki

baik dalam mengelola rumah tangga ataupun menerapkan pola asuh kepada anak, (Chou, 2013). Nilai koefisien regresi logistik sebesar 1,388 menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga memiliki hubungan yang positif terhadap status kemiskinan anak. Artinya, anak yang miskin lebih banyak ditemukan pada rumah tangga dengan karakteristik kepala rumah tangga berpendidikan SMA ke bawah dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Nilai odds ratio sebesar 4,007 dapat dipahami sebagai besarnya kecenderungan anak untuk menjadi miskin apabila memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan SMA kebawah adalah 4,007 kali dibandingkan anak dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan hingga perguruan tinggi.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Pusponegoro (2013) dan Bachtiar, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan kepala rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan anak. Penelitian Sa’diyah dan Arianti (2012) juga menunjukkan bahwa suatu rumah tangga yang tingkat pendidikan kepala rumah tangganya setara SMA kebawah memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi miskin daripada rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang tamat hingga jenjang perguruan tinggi.

Konsep kepala rumah tangga dalam Susenas tidak memandang perbedaan gender namun mengacu pada salah satu anggota rumah tangga yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh anggota rumah tangga secara ekonomi baik makanan dan nonmakanan. Seorang kepala rumah tangga tidak selalu seorang laki-laki karena tidak jarang sebuah rumah tangga juga dikepalai oleh seorang perempuan. Pada tahun 2015 sekitar 14,63 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas merupakan kepala rumah tangga, (BPS, 2015). Tingkat pendidikan orang tua terutama ibu memiliki peranan penting dalam membantu tumbuh kembang anak secara optimal, (Pusponegoro, 2013). Seorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan lebih memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan serta hak dasar anak, (Bachtiar, dkk., 2016), juga memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan anak, (Lestari, 2014).

-

• Status bekerja ibu

Hidup di kota besar seperti Jakarta memerlukan biaya hidup yang cukup tinggi,

semakin banyak anggota rumah tangga yang ditanggung semakin besar pula biaya hidup yang dibutuhkan. Peran anggota rumah tangga lain seperti ibu dalam membantu menambah pendapatan rumah tangga menjadi sangat penting, karena bertambahnya produktifitas anggota rumah tangga dapat menurunkan rasio beban ketergantungan yang harus ditanggung, (Adiana & Karmini, 2012; Aswiyati, 2017). Nilai koefisien regresi logistik sebesar 0,453 menunjukkan bahwa status bekerja ibu memiliki hubungan yang positif terhadap status kemiskinan anak. Artinya, anak yang miskin lebih banyak ditemukan pada rumah tangga dengan karakteristik ibu yang tidak bekerja dibandingkan dengan yang memiliki ibu yang bekerja. Nilai odds ratio sebesar 1,573 dapat diartikan sebagai besarnya kecenderungan anak untuk menjadi miskin apabila memiliki ibu yang tidak bekerja adalah sebesar 1,573 kali dibandingkan anak dengan ibu yang ikut bekerja mencari tambahan pendapatan rumah tangga.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Dong (2015), dan Bachtiar, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ibu yang bekerja memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan peluang seorang anak menjadi miskin. Rumah tangga dengan ibu yang bekerja cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan lebih tahan terhadap berbagai gejolak perekonomian yang dapat terjadi kapan saja. Seorang ibu yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam ekonomi berpeluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, (Ruslan, 2017).

-

• Variabel jumlah anggota rumah tangga

Variasi jumlah anggota rumah tangga di dalam sebuah rumah tangga berpengaruh terhadap besarnya beban ekonomi yang akan ditanggung, oleh karena itu terdapat kaitan erat antara jumlah anggota rumah tangga dengan kemiskinan yang dialami. Rumah tangga dengan jumlah anggota yang besar lebih cenderung berisiko untuk menjadi miskin, (Ruslan, 2017), sementara kebanyakan rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang tidak miskin, (TNP2K, 2010).

Nilai koefisien regresi logistik sebesar 0,953 menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga memiliki hubungan yang positif terhadap status kemiskinan anak. Artinya, anak yang miskin lebih banyak ditemukan pada rumah

tangga dengan jumlah anggota lebih dari empat orang dibandingkan dengan rumah tangga yang jumlah anggota rumah tangganya tidak lebih dari empat orang. Nilai odds ratio sebesar 2,592 dapat diartikan sebagai besarnya kecenderungan anak untuk menjadi miskin apabila tinggal dalam rumah yang beranggotakan lebih dari empat orang adalah 2,592 kali dibadingkan anak yang tinggal dalam rumah yang beranggotakan maksimal 4 orang.

Berdasarkan anjuran pemerintah sebuah rumah tangga idealnya terdiri dari satu keluarga, dan dalam satu keluarga idealnya memiliki empat orang anggota yang terdiri dari dua orang tua dan dua anak. Jumlah anggota rumah tangga terutama anak yang lebih banyak juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tiap anak dalam rumah tangga tersebut dan berpotensi memicu terjadinya kemiskinan pada anak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Adiana dan Karmini (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang tertanggung dalam sebuah keluarga berdampak pada beban pengeluaran suatu rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Tingkat kemiskinan anak Provinsi DKI Jakarta kondisi Maret tahun 2017 adalah sebesar 6,10% yang setara dengan 182.212 orang, dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,7997 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,1609.

-

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95 persen diketahui bahwa faktor-faktor yang signifikan memengaruhi status kemiskinan anak di Provinsi DKI Jakarta adalah pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota rumah tangga.

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

-

1. Pemerintah harus segera mengatasi permasalahan kemiskinan anak agar tidak berlanjut hingga dewasa melalui formulasi kebijakan yang spesifik untuk mengatasi kemiskinan anak, bukan menyamaratakan kemiskinan secara umum.

-

2. Perlu adanya pengukuran kemiskinan anak melalui pendekatan nonmoneter atau multidimensi untuk melengkapi metode moneter yang sudah ada agar diperoleh data yang lengkap dan menyeluruh terkait kondisi kemiskinan yang benar-benar dialami anak.

-

3. Pemerintah perlu meningkatkan kembali program keluarga berencana untuk menekan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSATAKA

Adiana, Pande, P. E., Karmini, Ni, Luh. (2012). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gianyar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, hal. 36 - 48.

Adioetomo, S. M., Pardede, E. L. (2018). Memetik Bonus Demografi Membangun Manusia Sejak Dini. Depok : Rajawali Pres.

Aswiyati. (2017). Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari – Juni 2016. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Bachtiar, Nasri, Mora Rasbi, Rahmi, Fahmi. (2016). Analisis Kemiskinan Anak Balita Pada Rumah Tangga di Provinsi Sumatra Barat. Jurnal kependudukan Indonesia, vol. 11, No. 1 Juni 2016 h.29-38.

BAPPENAS. (2010). Peta Jalan Percepatan Tujuan Pembangunan Millenium. Jakarta : BAPPENAS.

BPS, BAPPENAS, UNFPA. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta : BPS.

BPS. (2017a). Analisis Kemikinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia. Jakarta : BPS.

BPS. (2017b). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2017. Jakarta : BPS.

BPS. (2017c). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Jakarta : BPS.

Chang, Clio. (2015). Seven Lessons About Child

Poverty. The century foundation. Diakses pada 2 november 2018 dari https://tcf. org/content/report/seven-lessons-about-child-poverty/?session=1&agreed=1

Chou, K. (2013). Familial Effect on Child Poverty in Hong Kong Immigrant Families. Social Indicators Research, 113(1), p.183-195.

Cohen, A. (2010). The Multidimensional Poverty Assessment Tool : A New Framework for Measuring Rural Poverty. Development in Practise Vol. 20, No. 7, p.887-897.

Dong, X. S. (2015). Do working women have more Intra-Houseold Bargaining Power? – A Natural Experiment Approaching Using Direct Measures of Intra-Houseold Bargaining Power. Canberra : Australian National University.

Engle, P. L., Black, M. M. (2008). The Effect of Poverty on Child Development and Educational Outcomes. Published

in Annuals of the New York Academy of Sciences, Volume 1136, June 1, 2008, pages 243-256.

Erwanti, M. O. (2017). Dinkes DKI Sebut Jakarta Berstatus KLB Wabah Difteri. Diakses pada 29 November 2018 melalui https:// news.detik.com/berita/d-3761224/dinkes-dki-sebut-jakarta-berstatus-klb-wabah-difteri

Fox, Liana, Christopher, Wimer, Irwin, Garfinkel, Neeraj, Kaushal, JaeHyun Nam, Jane, Waldfogel. (2015). Trends in Deep Poverty from 1968 to 2011: The Influence of Family Structure, Employment Patterns, and the Safety Net. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 1(1), 14-34. doi:10.7758/

rsf.2015.1.1.02

Gordon, D., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton, S., Townsend, P. (2003a). Child Poverty in the Developing World. Bristol : The Policy Press.

Gordon, D., Nandy, S., Pantazis, C., Pemberton,

S., Townsend, P. (2003b). The Distribution of Child Poverty in the Developing World. Bristol : University of Bristol.

Guan, Xinping. (2014). Poverty and Antipoverty Measures in China. China Journal of Social Work, 7:3, 270-287, DOI: 10.1080/17525098.2014.962758

Hardiana, Diah, R. (2018). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan di Jakarta. Yogyakarta : Jusuf Kalla School of Government.

Haughton, Jonathan, Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington DC : The World Bank.

Hosmer, David, W., Lemeshow, Stanley., Sturdivant, R. X. (2013). Applied Logistic Regression (3rd edition). New York : John Willey and Sons Inc.

Huston, A.C. (2011). Children in poverty: Can public policy alleviate the consequences? Family matters, 87, p.13-26.

Isdijoso, Widjajanti, Yusrina, Asri. 2013. Child Poverty and Disparities in Indonesia : Challenges for Inclusive Growth. Jakarta : SMERU.

Kumala, A. Z., Rais. (2013). Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan Dalam Upaya Melindungi Anak-anak dari Dampak Kemiskinan. Child Poverty and Social Protection Conference (hal. 610 -627). Jakarta : SMERU.

Kusumawardhani, Niken, Nila, Warda. (2013). Migration and The Incidendnce of Working Children : Evidence from Indonesia. Child Poverty and Social Protection Conference (hal. 776 - 786). Jakarta : SMERU.

Landiyanto, E. A. (2013). Multidimensional Child Poverty in Papua : Empirical Evidence from 6 Districts. Child Poverty and Social Protection Conference (hal. 2 - 21). Jakarta :SMERU.

Lestari, Ni Gusti Ayu. (2014). Situasi Kemiskinan Anak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

Li, Chunkai, Wu, Qiaobing, Liang, Zurong. (2017). Effect of Poverty on Mental Health of Children in Rural China: The Mediating Role of Social Capital. Applied Research Quality Life. Springer.

Majlis Umum PBB. (1989). Konvensi Hak-Hak Anak : Disetujui oleh Majlis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. New York : Mahkamah Kehormatan PBB.

Ortiz, I., Daniels, L. M., & Engilbertsdóttir, S. (2012). Introduction. In I. Ortiz, L. M. Daniels, & S. Engilbertsdóttir (Eds.), Child Poverty and Inequality-New Perspectives. New York: Division of Policy and Practice New York: UNICEF.

Panuluh, S., Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Pusponegoro, N. H. (2013). Kemiskinan anak usia kurang dari lima tahun pada rumah tanga dengan rata-rata pengeluaran yang terletak pada kuantil pertama tahun 20082010 di Indonesia. Child Poverty and Social Protection Conference, hal. 587 – 609. Jakarta : SMERU.

Quiggin, John, Mahadevan, Renuka. (2015). The Poverty Burden: A Measure of the Difficulty of Ending Extreme Poverty. Journal of the Asia Pacific Economy, 20 : 2, p.167-17.7

Ruslan, Kadir. (Desember, 2017). Refleksi hari ibu, sekitar 16 persen rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan. Diakses pada 20 Desember 2018 melalui https://www. kompasiana.com/kadirsaja/ 5a3b91d8caf7db49a1418fd2/refleksi-hari-ibu-sekitar-16-persen-rumah-tangga-miskin-dipimpin-oleh-perempuan

Save the Children. (2003). Annual Report 2003 :

Creating Real and Lasting Change. Connecticut : Save the Children Federation Inc.

Sa’diyah, Y. H., Arianti, Fitrie. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya di Kecamatan Tugu Semarang. Diponegoro Journal of Economics Vo. 1, No. 1, h.1-11.

Suharno. (2008). Metode Pengukuran Kemiskinan Makro : Garis Kemiskinan di Indonesia. Center for Population and Policy Studies. Yogyakarta : UGM.

SMERU. (2017). From MDGs to SDGs : Lesson Learned From NTB and Tangible Steps Forward. SMERU Newsletter No 2/2017. Jakarta : SMERU Research Institute.

Suharno. (2008). Metode Pengukuran Kemiskinan Makro : Garis Kemiskinan di Indonesia. Center for Population and Policy Studies. Yogyakarta : UGM.

Suyanto, Bagong. (2013). Perlindungan Sosial Bagi Anak-anak Miskin di Perkotaan. Child Poverty and Social Protection Conference (hal. 249 – 266). Jakarta : SMERU.

TNP2K. (2010). Penanggulangan Kemiskinan : Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan. Jakarta : TNP2K

Treanor, M. (2012). Impacts of Poverty on Children and Young People. Scottish Child Care and Protection Network. Edibdrugh: University of Stirling.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UNDP. (2015). Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets : Case of Indonesia 2015. Jakarta : UNDP-Indonesia.

UNICEF. (2000). Poverty Reduction Begins with Children. New York : UNICEF.

UNICEF. (2002). Poverty and Exclusion among Urban Children. Innocenti Digest No.10. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

UNICEF. (2004). The State of the World’s Children 2005 : Children under threat. New York : UNICEF.

UNICEF. (2011). Child Poverty And Disparities In Indonesia : Challenges For Inclusive Growth. Indonesia : UNICEF.

UNICEF, SMERU. (2013). Urgensi

Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi pada Anak di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU

United Nations. (2015). The Millenium Development Goals Report. New York : United Nations.

World Bank. (2015). Global Monitoring Report 2015/2016 : Development Goals in An Era of Demographic Change. Washingon, DC : The World Bank.

123

Discussion and feedback