Pengaruh Efisiensi Energi Listrik pada Sektor Industri dan Komersial terhadap Permintaan Listrik di Indonesia

on

pISSN : 2301 - 8968

eISSN : 2303 - 0186

JEKT ♦ 11 [1] : 1-7

Pengaruh Efisiensi Energi Listrik pada Sektor Industri dan Komersial

terhadap Permintaan Listrik di Indonesia

Dini Mulyani1

Djoni Hartono2

-

1. Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan – Republik Indonesia

-

2. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia

ABSTRAK

Konsumsi atau penggunaan listrik yang efektif dan efisien adalah salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia. Konsumsi listrik Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Diperkirakan total konsumsi listrik akan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari sisi permintaan melalui efisiensi konsumsi listrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan panel dinamis pada data panel dari 31 provinsi di Indonesia selama periode 20.014-2.013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan listrik agregat dapat dikurangi melalui efisiensi konsumsi listrik di sektor industri dan komersial. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa PDRB riil, populasi, dan perubahan struktur ekonomi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap permintaan listrik. Di sisi lain, pengaruh harga listrik pada permintaan listrik tidak signifikan secara statistik. .

Kata kunci : agroindusti, pajak ekspor, PDB, CGE

Indonesia Agroindustry Growth Acceleration through Export Tax Policy: CGE Comparative Static Model

ABSTRACT

Effective and efficient electricity consumption is one of the main concerns of Indonesian government. Indonesian electricity consumption has been growing rapidly in the last decade. It is predicted that total electricity consumption will continue grow with faster growth rate. Therefore, immediate actions on the demand side arenecessary through electricity consumption efficiency. The study employs a dynamic panel approach on the panel data of 31 provinces in Indonesia during the period 20014-2013. The results suggest that aggregate electricity demand can be reduced through efficiency on electricity consumption in industrial and commercial sector. The study also reveals that real GRDP, population, and changes in the economic structure have a positive and significant impact on the electricity demand. On the other hand, the effect of real electricity price on electricity demand is not statistically significant.

Keywords : agroindustry, export tax, GDP, CGE

JEL: C68, F43, L52, Q17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan modern saat ini, listrik sudah berkembang menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dewasa ini, listrik

telah dimanfaatkan secara luas sebagai input bagi keberlangsungan bermacam bentuk aktivitas sosial ekonomi di berbagai sektor, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun dalam kegiatan produksi dan distribusi. Oleh karena peran strategisnya, listrik dianggap

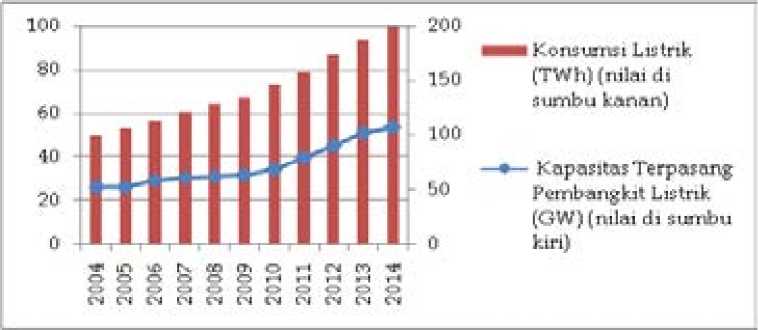

Gambar 1. Penyediaan Tenaga Listrik dan Konsumsi Listrik di Indonesia

sebagai tulang punggung bagi kesejahteraan dan kemajuan perekonomian, serta sebagai mesin pertumbuhan, baik dalam tingkat domestik maupun global (Alter dan Syed, 2011). International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa energi, terutama listrik, memainkan peran yang amat penting dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi di suatu negara (IEA, 2010).

Seiring pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan berbagai aktivitas dan penggunaan sarana kehidupan yang membutuhkan listrik, maka pemakaian energi listrik akan terus mengalami peningkatan. Gambar 1.1 memperlihatkan tren konsumsi listrik di Indonesia, menunjukkan peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya dalam periode 2004-2014. Konsumsi listrik nasional pada tahun 2004 yaitu sebesar 100,1 terawatt hours (TWh) dan meningkat mencapai 198,6 TWh di tahun 2014, sehingga dalam periode tersebut terjadi kenaikan konsumsi listrik sebesar 98,4% dengan rata-rata pertumbuhan 7,2% per tahun. Gambar 1.1 juga memperlihatkan bahwa dalam rentang waktu tahun 20042010 pertumbuhan kapasitas pembangkit cenderung lambat dan baru mulai tampak peningkatannya setelah tahun 2010. Dalam periode tahun 2010-2014 pertumbuhan rata-rata kapasitas pembangkit listrik berkisar 6,5% per tahun. Sementara kapasitas total pembangkit yang ada hingga tahun 2014 adalah 53,6 gigawatt (GW).

Permintaan listrik yang tidak diimbangi oleh suplai listrik yang memadai akan berdampak pada kurangnya pasokan listrik.

Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perekonomian dikarenakan kebutuhan listrik di berbagai sektor pengguna tidak dapat tercukupi secara optimal. Oleh sebab itu, pertumbuhan pemakaian energi listrik harus dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan pasokan listrik dengan pertumbuhan permintaan listrik, sehingga kesinambungan pasokan listrik lebih terjamin guna menunjang perekonomian nasional.

Berkaitan dengan pengelolaan energi, kebijakan energi nasional disusun dengan tujuan yaitu tercapainya ketahanan energi. Guna mencapai ketahanan energi, terdapat dua pilar kebijakan energi utama yang ditempuh, yakni manajemen di sisi penyediaan (Supply Side Management atau SSM) dan manajemen di sisi permintaan (Demand Side Management atau DSM). Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2015-2034 yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), untuk mengoptimalisasi penyediaan dan pemanfaatan energi listrik, selain diperlukan SSM, yaitu dengan terus melakukan upaya peningkatan pada sisi suplai, juga perlu menitikberatkan pada DSM, yakni melalui upaya pengendalian pertumbuhan permintaan listrik dari sisi konsumen (KESDM, 2015). Program DSM dapat dilakukan dengan cara penghematan (efisiensi) penggunaan listrik antara lain melalui pengelolaan perilaku konsumsi, penggunaan teknologi peralatan yang hemat energi, desain gedung hemat energi (low energy building design), dan lain-lain.

Gambar 1. Penyediaan Tenaga Listrik dan Konsumsi Listrik di Indonesia

Efisiensi energi listrik dari sisi permintaan dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi masalah ketersediaan (krisis) listrik. Hal tersebut mengingat konsumsi listrik yang masih dibiarkan meningkat dengan cepat selama ini. Sementara upaya peningkatan dari sisi penyediaan dalam implementasinya sulit untuk terealisasi tepat waktu. Hal ini karena sebagai bentuk energi sekunder, pembangkit listrik merupakan salah satu elemen utama yang menyerap investasi tinggi (highly capital intensive) dan memakan waktu relatif lama hingga bisa dioperasionalkan. Dengan melaksanakan kebijakan efisiensi energi di bidang ketenagalistrikan serta adanya penghematan di sisi konsumen, tentu turut mengurangi tenaga listrik yang harus disediakan/dibangkitkan. Penghematan pemakaian listrik sebesar 1 megawatt (MW) sama artinya telah membangun pembangkit listrik baru berkapasitas 1 MW.

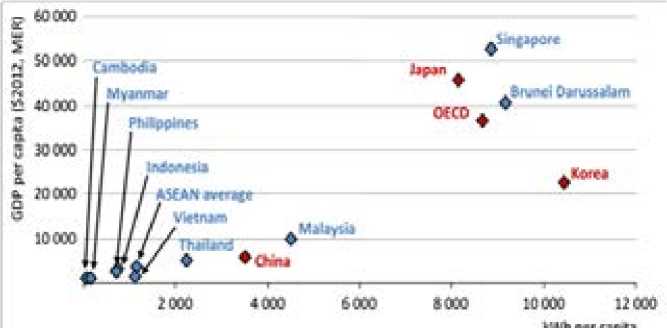

Berdasarkan laporan ASEAN Center for Energy (ACE) 2013, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar untuk melakukan penghematan energi listrik akibat tingkat pemborosan yang relatif tinggi selama ini. Indonesia mengalami pertumbuhan konsumsi energi listrik yang cenderung boros dan tidak produktif. Hal tersebut ditandai dengan perbandingan Gross Domestic Product (GDP) per kapita terhadap konsumsi listrik per kapita yang masih relatif rendah. Gambar 1.2 memperlihatkan hubungan antara GDP per kapita dengan konsumsi listrik per kapita, yang terlihat bahwa posisi Indonesia masih berada di bawah Thailand

dan Malaysia, serta sedikit di bawah rata-rata negara-negara ASEAN, bahkan jauh tertinggal dibandingkan Brunei Darussalam dan Singapura dalam hal pemanfaatan energi listrik yang efisien.

Dalam upaya melaksanakan efisiensi energi, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.10 tahun 2005 tentang hemat energi dan Peraturan Pemerintah (PP) No.70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi kuantitas energi yang memang benar-benar diperlukan. Namun, kebijakan efisiensi energi belum memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan harga listrik yang relatif murah pada saat itu. Skema subsidi listrik yang berlaku saat itu adalah kebijakan subsidi konsumen diperluas, dengan seluruh kelompok pelanggan yang tarif listriknya di bawah biaya pokok produksi (BPP) mendapatkan subsidi tanpa mempedulikan status kelompok pelanggan tersebut.

Guna mengurangi beban subsidi listrik yang semakin membengkak dan untuk mendorong subsidi yang lebih tepat sasaran, sejak tahun 2013,Pemerintahtelahmelakukanpenyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap, sehingga tarif yang berlaku akan diterapkan sesuai harga keekonomiannya. Penghapusan subsidi listrik tersebut dilakukan terhadap seluruh golongan pelanggan yang mengonsumsi energi listrik dalam jumlah (skala) besar . Di tengah kenaikan harga listrik akibat pengurangan/penghapusan subsidi, isu efisiensi energi listrik semakin menjadi topik

hangat di kalangan pelaku industri dan usaha komersial karena beban pengeluaran untuk konsumsi listrik yang semakin meningkat (Hemat Energi, Maret 2015). Agar kenaikan tarif listrik ini tidak membebani sektor-sektor pelanggan tersebut, maka langkah-langkah efisiensi energi dapat menjadi salah satu solusi penting untuk dilaksanakan.

Dalam upaya peningkatan efisiensi energi, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga harus mengurangi pertumbuhan konsumsi energi, bahwa hal tersebut menuntut peran berbagai pihak secara luas, terutama sektor-sektor yang mengonsumsi energi dalam skala besar . Pada PP No.70 tahun 2009 disebutkan bahwa bagi pengguna energi lebih dari atau sama dengan 6000 tonne of oil equivalent (toe) atau setara dengan 21 gigawatt hours (GWh) per tahun diwajibkan melaksanakan audit energi secara berkala. Audit energi tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi serta memberikan rekomendasi bagaimana mengelola penggunaan energi agar lebih efisien.

Jika diklasifikasikan, terdapat tiga sektor utama yang menjadi pengguna energi listrik, yakni sektor rumah tangga, industri, dan komersial (bisnis, sosial, dan gedung pemerintah). Di antara ketiga sektor tersebut, sektor industri dan komersialadalah pengguna energi listrik berskala besar. Menurut data Statistik Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2013 (lihat Tabel 1.1), sektor industri dengan jumlah pelanggan hanya berkisar 0,1% dari total pelanggan, konsumsi listriknya mencapai 31,59% dari total konsumsi. Sementara sektor komersial dengan jumlah pelanggan berkisar 7% mengonsumsi sekitar 24,69% dari total konsumsi listrik. Efisiensi energi di sektor industri dan komersial sangatlah penting karena manfaatnya yang besar. Oleh sebab itu, dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 14 tahun 2012 tentang manajemen energi disebutkan bahwa sektor industri dan bangunan komersial sangat dianjurkan untuk menerapkan sistem manajemen energi sebagai upaya melaksanakan efisiensi energi. Di samping itu, dalam Permen ESDM No. 13 tahun 2012 tentang penghematan pemakaian

tenaga listrik, disebutkan pula agar bangunan gedung pemerintah melaksanakan penghematan pemakaian tenaga listrik.

Pemerintah akan terus mendorong sektor industri untuk dapat bersaing secara global. Hal ini mengingat perannya yang amat penting sebagai leading sector dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu caranya dengan meningkatkan efisiensi energi di sektor tersebut. Jika sektor industri melakukan langkah-langkah penghematan energi, maka beban pengeluaran energi listrik dapat berkurang. Dengan demikian biaya produksi bisa ditekan dan daya saing produk dapat dipertahankan . Begitu pun dengan sektor komersial yang memiliki potensi besar untuk melakukan penghematan energi listrik. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (Pusdatin ESDM, 2014), listrik merupakan jenis energi final yang paling banyak dikonsumsi pada sektor komersial, yaitu mencapai sekitar 78% dengan kecenderungan semakin meningkat setiap tahunnya.

Dengan jenis dan tipe industri yang begitu beragam, maka efisiensi energi pada sektor industri terutama sangat bergantung pada peralatan dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Sementara bagi pengguna energi di sektor komersial, potensi efisiensi amat terkait dengan bangunan gedung dan peralatan yang digunakan di dalamnya. Walaupun efisiensi energi pada beberapa jenis usaha komersial dan industri terus mengalami perkembangan dan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat banyak potensi penghematan energi yang dapat digali. Meski kedua sektor tersebut telah melakukan upaya-upaya penghematan energi dan revitalisasi, tetapi secara nasional hasilnya masih belum cukup untuk meredam laju konsumsi listrik. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (2012), kondisi ini terjadi dikarenakan penerapan teknologi efisiensi energi di Indonesia hingga saat ini masih belum seperti yang diharapkan. Terkait hal tersebut, Pemerintah terus berusaha mempromosikan dan mensosialisasikan penerapan efisiensi dan konservasi energi, khususnya bagi

Tabel 1. Data Proporsi Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Listrik per Jenis Pelanggan Tahun 2015

|

Jnus F⅛langgan |

Froporsi per Golongan (%) | |

|

Jumlah Fchnggan |

Konsumsi Listrik | |

|

Rl Illld IL 'Lirkgjra |

≈⅛4 |

43⅛ |

|

Iiidikfiir i |

040 |

31f59 |

|

S Bisnis |

473 |

18,23 |

|

E SosiaItGediinePpmrTinMh |

232 |

Wfi |

Smntwrj PT PLN (Perfifro)

pengelola industri dan bangunan komersial. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong implementasi efisiensi energi listrik di kedua sektor tersebut dan memformulasikan kebijakan yang tepat dalam upaya pengelolaan energi listrik dari sisi permintaan. Mengingat efisiensi energi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna energi, tetapi juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi demi kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial terhadap permintaan listrik di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Literatur

Pengertian dan Definisi Efisiensi Energi

Penilaianefisiensienergipadaumumnyadapat dilihat dari dua indikator, yaitu elastisitas energi dan intensitas energi. Elastisitas energi dapat diukur melalui perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)). Sedangkan, intensitas energi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan unit PDB atau PDRB (Dewan Energi Nasional, 2014). Indikator intensitas energi dapat dibentuk dari level agregat tertinggi (skala makro

ekonomi) sampai level agregat terendah yang dinyatakan dalam unit fisik (satuan konsumsi energi per satuan volume produksi). Indikator tersebut dapat diterapkan pada tingkat nasional, regional, atau sektoral dari aktivitas ekonomi, baik untuk konsumsi energi primer, maupun konsumsi energi final atau sekunder (Patterson, 1996). Dalam pengertian lain, rasio PDB atau PDRB terhadap pemanfaatan energi (yang merupakan invers dari intensitas energi) menggambarkan efisiensi energi suatu negara atau wilayah.

Energy Information Administration (EIA) menyatakan bahwa meski istilah intensitas energi dan efisiensi energi sering dipertukarkan, intensitas energi tidak serta merta mencerminkan efisiensi energi yang sesungguhnya (EIA, 1996). Hal ini mengingat intensitas energi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lainnya, selain efisiensi energi itu sendiri. Pada level agregasi tertinggi, penilaian efisiensi energi dengan melihat indikator intensitas energi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang bias. Sebagai contoh, pengukuran intensitas energi dengan menggunakan data statistik nasional untuk beberapa negara anggota G-20 menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut tidak langsung diartikan terjadinya peningkatan efisiensi energi, namun bisa saja dikarenakan adanya faktor perubahan struktur penggunaan energi dan lain-lain. Semakin turun level agregasi, pengaruh faktor struktur penggunaan energi dan faktor lainnya juga menurun. Pada level agregat terendah, indikator intensitas energi yang dinyatakan

dalam unit fisik dapat langsung dihubungkan dengan teknologi yang digunakan, sehingga semakin mutakhir teknologi akan semakin efisien penggunaan energinya.

Menurut Lovins (2005), efisiensi memiliki arti yang berbeda bagi teknokrat dan ekonom. Bagi para teknokrat, efisiensi berarti rasio secara fisik output/input, sedangkan bagi para ekonom, efisiensi berarti alokasi secara optimal di antara berbagai alternatif penggunaan. Pelaksanaan efisiensi energi akan selalu berkaitan dengan tiga aspek, yaitu penggunaan teknologi, perubahan perilaku, dan penerapan kebijakan (misalnya penerapan standar efisiensi energi). Banyak sekali definisi mengenai efisiensi energi, namun menurut Bhattacharyya (2011) sebagian besar definisi didasarkan pada rasio sederhana antara output berguna yang dihasilkan terhadap input energi yang dibutuhkan dalam suatu proses atau aktivitas. Efisiensi energi didefinisikan sebagai pemanfaatan energi secara rasional dan bijaksana tanpa mengurangi energi yang benar-benar dibutuhkan dalam menunjang pembangunan (Departemen ESDM, 2005). Definisi ini juga mengandung arti bahwa penghematan penggunaan energi yang berakibat pada terganggunya pembangunan bukan merupakan efisiensi energi.

Efisiensi energi listrik secara sektoral didefinisikan sebagai rasio antara nilai tambah riil (PDB atau PDRB) sektoral terhadap penggunaan energi listrik pada sektor-sektor yang dimaksud (Lin, 2003; Atakhanova dan Howie, 2007). Efisiensi energi listrik di sektor industri bisa diukur melalui rasio antara nilai tambah riil sektor industri terhadap konsumsi listrik pada sektor industri. Begitupula dengan efisiensi energi listrik di sektor komersial yang dapat diukur dengan perbandingan antara nilai tambah riil sektor komersial terhadap konsumsi listrik pada sektor komersial. Semakin besar nilai rasio tersebut, maka semakin efisien penggunaan energi listrik.

Efisiensi Energi Listrik di Sektor Industri Industri manufaktur secara mendasar merupakan industri yang mengolah secara mekanik atau kimia suatu bentuk material atau bahan dasar menjadi produk baru. Pada

umumnya, industri menggunakan tenaga penggerak mesin dan peralatan penanganan material (material handling equipment) dalam proses produksinya (BPPT, 2012). Penggunaan energi di sektor industri sangat bergantung kepada aktivitas dalam menghasilkan produk. Industri menggunakan energi listrik dalam jumlah besar baik pada proses pengolahan (manufaktur), pengemasan, maupun untuk unit-unit pendukungnya. Karena jenis dan tipe industri yang sangat beragam, maka efisiensi energi listrik di sektor ini sangat tergantung pada peralatan dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Efisiensi energi listrik di dunia industri dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang hemat energi, antara lain melalui revitalisasi atau restrukturisasi mesin/peralatan industri, sehingga mesin/ peralatan sudah tua yang cenderung boros energi diganti dengan mesin/peralatan berteknologi baru yang hemat energi. Efisiensi energi listrik dapat pula berbentuk efficiency retrofits, yakni instalasi yang sudah ada mengalami perbaikan dengan cara mengganti komponen-komponen yang tidak efisien dengan komponen-komponen yang hemat energi. Salah satu contoh penghematan energi di sektor industri bisa dilakukan lewat efisiensi motor-motor yang digunakan pada mesin-mesin produksi, yaitu melalui perbaikan desain dan sistem operasionalnya, termasuk penggunaan variable speed drive yang dapat menyesuaikan kecepatan konversi motor dengan bebannya. Berdasarkan studi De Keulenaer et al. (2004) dan Xenergy (1998) dalam Worrell et al. (2009), sekitar 65% listrik yang dikonsumsi oleh sektor industri digunakan untuk sistem motor. Penerapan motor driven systems dengan efisiensi tinggi dapat menghemat 30% konsumsi energi hingga 202 TWh/tahun (De Keulenaer et al., 2004) dan lebih dari 100 TWh/tahun pada tahun 2010 di Amerika Serikat (Xenergy, 1998).

Teori Efisiensi Produksi serta Hubungannya dengan Efisiensi Energi Listrik dan Konsumsi Listrik

Bagi sektor usaha (industri dan komersial), selain tenaga kerja (labor), stok kapital (K)

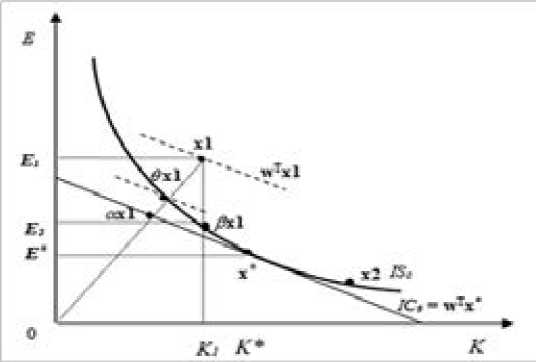

Gambar 2 Hubungan Penggunaan Kombinasi Input Energi Listrik (E) dan Stok Kapital (K)

dalam Memproduksi Output.

dan energi listrik (E) merupakan input yang (Farrel, 1957).

amat dibutuhkan untuk menghasilkan output (barang dan jasa). Dalam perspektif ekonomi, sangatlah penting untuk memproduksi output dengan cara yang efisien. Efisiensi adalah penggunaan input terbaik dalam memproduksi output. Efisiensi mencakup dua komponen yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Semakin besar rasio output terhadap input, maka dapat dikatakan semakin tinggi efisiensinya. Dalam konteks ini, efisiensi teknis (technical efficiency), yaitukombinasi antara K dan E, yang digunakan untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari jumlah input dan teknologi. Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan sektor usaha untuk memproduksi pada tingkat output tertentu dengan menggunakan input minimum pada tingkat teknologi tertentu. Kondisiefisiensi teknis digambarkan oleh titik-titik di sepanjang kurva isoquant (IS0). Sementara itu, efisiensi alokatif (allocative efficiency) adalah kemampuan sektor usaha untuk mengombinasikan penggunaan input agar tercapai proporsi yang optimal pada harga input dan teknologi produksi tertentu. Efisiensi alokatif dapat dicapai melalui pemilihan kombinasi input yang dapat meminimumkan biaya produksi. Isocost (ICo) adalah garis yang menunjukkan kombinasi harga input yang memberikan biaya sama. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi ekonomi (economic efficiency) atau disebut juga efisiensi total, yang hal tersebut berarti bahwa produk yang dihasilkan, baik secara teknis maupun ekonomis adalah efisien

Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output (output maximization) atau minimalisasi biaya (cost minimization). Sektor usaha dikatakan menghasilkan produk secara optimum apabila sektor usaha tersebut dengan jumlah produksi tertinggi dapat menghasilkan produk dengan kombinasi faktor produksi (input) yang paling rendah biayanya (least cost combination). Kondisi tersebut tercapai saat garis isocost (ICo) bersinggungan dengan kurva isoquant (ISo) atau disebut pula sebagai titik keseimbangan produsen (x*). Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi (E dan K) akan memberikan hasil output yang maksimum.

Hubungan antara penggunaan kombinasi input energi listrik (E) dan stok kapital (K) dalam memproduksi output diperlihatkan pada Gambar 2.1. Dalam hal ini, stok kapital yang dimaksud mencakup seluruh peralatan yang mengonsumsi energi listrik dalam penggunaannya dan juga termasuk bangunan gedung serta berbagai fasilitas pendukungnya. Titik x1 adalah sektor usaha yang tidak memungkinkan baginya untuk menghasilkan output melalui pemilihan kombinasi input (E dan K) yang efisien secara teknis maupun alokatif. Hal tersebut dikarenakan sektor usaha masih menggunakan teknologi usang pada stok kapitalnya (seperti mesin-mesin dan peralatan yang sudah tua serta bangunan gedung yang tidak efisien penggunaan energinya). Dalam

kondisi ini, input energi listrik dan stok kapital digunakan dengan cara yang tidak efisien dan boros energi. Sektor usaha dapat memperbaiki tingkat efisiensinya secara keseluruhan dalam menghasilkan output hingga mencapai efisiensi yang optimal bila menggunakan kombinasi input pada titik x*. Pada kondisi ini, konsumsi energi listrik akan menurun karena penggunaan stok kapital yang hemat energi, sehingga sektor usaha mengonsumsi energi listrik lebih sedikit. Kondisi tersebut bisa dicapai apabila sektor usaha dapat meningkatkan kapitalnya dengan mengadopsi teknologi baru yang hemat energi serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam aktivitas produksinya. Contohnya antara lain melalui restrukturisasi mesin dan penggunaan peralatan yang hemat energi, retrofitting gedung, serta penerapan standar manajemen energi agar mencapai x* (efisiensi ekonomi).

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Model

Studi-studi empiris terdahulu yang membahas tentang determinan konsumsi listrik, menggunakan pendekatan model berdasarkan fungsi permintaan listrik. Spesifikasi model empiris yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi dan pengembangan model yang mengacu pada penelitian Lin (2003) serta Atakhanova dan Howie (2007).

Persamaan (3.1) merupakan model yang digunakan oleh Lin (2003) untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan listrik agregat, dengan semua variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

Keterangan:

Q_t = Konsumsi listrik agregat pada tahun t

P_t = Harga riil listrik pada tahun t Y_t = GDP riil pada tahun t

EI_t = Efisiensi energi listrik sektor industri pada tahun t

IND_t = Rasio GDP sektor industri terhadap GDP total pada tahun t

POP_t = Populasi penduduk pada tahun t e_t = error term

Kemudian Persamaan (3.2) merupakan model yang digunakan pada studi Atakhanova dan Howie (2007) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan listrik agregat serta melihat bagaimana perbedaan dampaknya antara sebelum dan setelah krisis ekonomi, sehingga dalam model yang diusulkan turut menyertakan variabel dummy krisis tahun 1999. Selanjutnya semua variabel dalam model tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk yearly growth rate (□). Spesifikasi model yang digunakan, yaitu:

Keterangan:

Qit = Konsumsi listrik agregat, wilayah i

pada tahun t

Pit = Harga riil listrik, wilayah i pada tahun t

Yit = Gross Regional Product (GRP) riil,

wilayah i pada tahun t

-

□ D99□J = Dummy variable untuk krisis

tahun 1999 dengan nilai 1 (tahun 19992003) dan 0 (tahun 1994-1998)

EIit = Efisiensi energi listrik sektor industri,

wilayah i pada tahun t

INDit = Aktivitas sektor industri manufaktur, wilayah i pada tahun t

POPit = Populasi penduduk, wilayah i pada tahun t

eit = error term

Penelitianinimencobauntukmengembangkan kedua model tersebut dengan memasukkan variabel baru yaitu efisiensi energi listrik di sektor komersial sebagai independent variable. Di samping itu, ditambahkan pula variabel aktivitas sektor komersial sebagai proksi dari perubahan struktur ekonomi. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan listrik agregat baik di jangka pendek maupun jangka panjang, digunakan bentuk model panel dinamis. Semua variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln), kecuali variabel aktivitas sektor industri (IND) dan aktivitas sektor komersial (KOM) yang dalam bentuk proporsi (share). Dengan demikian,

model hasil modifikasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah:

Keterangan:

Qit = Konsumsi listrik agregat, provinsi i

pada tahun t

Q(it-1)= Lag konsumsi listrik agregat, provinsi i pada tahun t-1

Pit = Harga riil listrik, provinsi i pada

tahun t

Yit = PDRB riil, provinsi i pada tahun t

EIit = Efisiensi energi listrik sektor industri,

provinsi i pada tahun t

EKit = Efisiensi energi listrik sektor komersial, provinsi i pada tahun t

INDit = Aktivitas sektor industri manufaktur, provinsi i pada tahun t

KOMit = Aktivitas sektor komersial, provinsi i pada tahun t

POPit = Populasi penduduk, provinsi i pada tahun t

eit = error term

Sumber Data dan Definisi Operasional Variabel

Perincian data pada penelitian ini dirangkum dalam Tabel 3 dan untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah serta variabel yang digunakan, maka diberikan pula definisi operasional.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

|

Variabel |

Deskripsi |

Satuan |

Sumber |

|

Variabel terikat | |||

|

Konsumsi Listrik Agregat (Q) |

Total jumlah energi listrik yang terjual di semua sektor pelanggan. |

PT PLN (Persero) | |

|

Variabel bebas | |||

|

Harga Riil Listrik (P) |

Harga listrik rata-rata per unit KWh dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK 2002 = 100). |

Rp/ |

BPS dan PT PLN (Persero) |

|

Pendapatan (PDRB) Riil (Y) |

PDRB (atas dasar harga konstan tahun 2000) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. |

Miliar rupiah |

BPS |

|

Efisiensi energi listrik di sektor industri (EI) |

Rasio PDRB sektor industri manufaktur (atas dasar harga konstan tahun 2000) terhadap konsumsi listrik di sektor industri. |

BPS dan PT PLN (Persero) | |

|

Efisiensi energi listrik di sektor komersial (EK) |

Rasio PDRB sektor komersial (atas dasar harga konstan tahun 2000) terhadap konsumsi listrik di sektor komersial (bisnis, sosial, dan gedung pemerintah). |

PT PLN (Persero) dan BPS | |

|

Aktivitas sektor industri (IND) |

Proporsi PDRB sektor industri manufaktur (non-migas) terhadap total PDRB. |

% |

BPS |

|

Aktivitas sektor komersial (KOM) |

Proporsi PDRB sektor komersial (perdagangan, hotel, dan restoran; komunikasi; keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa) terhadap total PDRB. |

% |

BPS |

|

Populasi penduduk (POP) |

Jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah. |

Juta |

BPS |

|

Individu |

31 provinsi di Indonesia, yaitu: NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan (terdapat penggabungan dengan Sulawesi Barat), Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua (terdapat penggabungan dengan Papua Barat). |

|

Periode |

2004-2015 (dua belas tahun) |

Metode Estimasi

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan mengaplikasikan regresi panel dinamis menggunakan metode estimasi Generalized Method of Moments (GMM) untuk menganalisis efek jangka pendek dan jangka panjang dari determinan permintaan listrik. Masalah yang terjadi pada regresi panel dinamis adalah adanya korelasi antara lag variabel dependen yang dijadikan sebagai regresor dengan komponen error. Hal ini menyebabkan estimator Ordinary Least Square (OLS) maupun Generalized Least Square (GLS) bersifat bias dan tidak konsisten (Verbeek, 2008). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Arellano dan Bond (1991) mengajukan metode AB-GMM sebagai metode estimasi parameter regresi panel dinamis. Metode estimasi tersebut sesuai untuk ukuran data yang besar, yaitu dengan periode waktu (T) kecil dan jumlah individu (n) besar serta adanya variabel-variabel penjelas (explanatory variables) yang tidak strictly exogenous, artinya terdapat variabel-variabel penjelas yang berkorelasi dengan error. Jadi, selain mengatasi endogenitas pada lag variabel dependen yang dijadikan sebagai regresor, metode GMM dapat digunakan pula untuk mengatasi adanya masalah endogenitas pada variabel penjelas lainnya

melalui penggunaan instrumental variable (IV) yang tepat.

Pada pendekatan AB-GMM, model panel dinamis ditransformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk first-difference untuk menghilangkan efek individu dan memungkinkan lag variabel-variabel penjelas endogen pada level menjadi variabel instrumen yang tepat asalkan tidak berkorelasi serial dengan error (Hansen, 1982). Pada metode GMM, banyaknya variabel instrumen pada matriks variabel instrumen lebih besar dari banyaknya parameter yang akan diestimasi. Dalam kasus dengan banyaknya variabel instrumen lebih besar dibandingkan jumlah parameter yang akan diestimasi, maka pendugaan estimator menjadi sulit. Karena itu diperlukan matriks bobot untuk memperoleh estimator yang konsisten melalui metode One Step Consistent Arellano and Bond Estimator. Selanjutnya, estimator yang efisien diperoleh dengan memilih matriks bobot melalui metode Two Step Efficient Arellano and Bond Estimator.

Dalam metode AB-GMM, ketepatan instrumen yang digunakan dapat diuji dengan Sargan test of overidentifying restrictions. Uji Sargan digunakan untuk mengetahui validitas penggunaan variabel instrumen yang jumlahnya melebihi parameter yang diestimasi. Hipotesis nol untuk uji ini menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan validitas instrumen, dalam arti bahwa kondisi overidentifying restrictions dalam estimasi model valid. Sementara itu, untuk melihat konsistensi estimator yang diperoleh, dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan statistik Arellano-Bond m1 dan m2. Konsistensi ini ditunjukkan oleh nilai statistik m1 yang signifikan dan m2 yang tidak signifikan (Arrellano, 2003).

Estimator yang diperoleh dengan menggunakan kedua metode tersebut merupakan nilai koefisien di jangka pendek, selanjutnya untuk memperoleh koefisien jangka panjang dari masing-masing variabel dapat ditentukan melalui perhitungan berikut:

koefisien jangka panjang

|

V^riahe! |

KnefiHien |

Std. Frrnr |

[⅛tl. |

|

Xl .∏Q(t 1) |

0,23033**"" |

7202717 |

o jκ)0□ |

|

JLiilj |

UJUj/W" |

2.291 Jl J |

0.0220 |

|

JLnY |

0,435627*“ |

4.303736 |

0.0000 |

|

JL-∏LI |

-0.2 29640“' |

-5.613399 |

0,0000 |

|

JLnLK |

-0.0S4&25“' |

-2.990937 |

0,0030 |

|

JEXEi |

0,0 6077 4*” ■ |

βg!6461 |

0.0000 |

|

AKOXf |

0,0 4 7505*“ |

5.37566S |

0,0000 |

|

AI nPOP |

⅛5495"j |

4.410637 |

0.0000 |

Keterangan: signifikan pada mα-l%, "a-5‰ ^a-10%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Tabel 4.1 menyajikan hasil estimasi koefisien regresi dari model panel dinamis pada Persamaan (3.3). Nilai koefisien yang ditampilkan merupakan hasil estimasi model dengan menggunakan pendugaan parameter Arellano Bond Generalized Method of Moments (AB-GMM). Untuk menemukan model terbaik, maka validitas dan konsistensi dari hasil estimasi menjadi kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari nilai statistik uji Sargan (J-Statistic) sebesar 22,62556 dengan probabilitas 0,541982 yang tidak signifikan pada α = 1%, 5%, maupun 10%. Dengan hipotesis nol (H0) kondisi overidentifying restrictions dalam estimasi model adalah valid, maka nilai probabilitas yang lebih besar dari α (p-value> α) menandakan bahwa H0 tidak ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel instrumen yang digunakan sudah valid. Dalam hal ini, variabel lag konsumsi listrik agregat, harga listrik, efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial diperlakukan sebagai variabel endogen. Instrumen untuk variabel lag konsumsi listrik agregat, yakni lag kedua dan ketiga. Sedang, instrumen untuk variabel harga listrik serta efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial, yaitu lagpertama dan kedua. Sementara itu, konsistensi dari estimator AB-GMM ditunjukkan oleh nilai statistik m1 (-1,963757) yang signifikan pada α = 5% dan nilai statistik m2 (-0,244118) yang tidak signifikan pada α = 1%, 5%, maupun 10%. Tidak signifikannya nilai statistik m2 mengindikasikan kurangnya

second order serial correlation di dalam residual dari pembedaan spesifikasi, sehingga dapat dikatakan bawa estimator sudah konsisten.

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap permintaan listrik. Hasil estimasi yang tercantum pada Tabel 4.1 merupakan nilai koefisien di jangka pendek. Sementara nilai koefisien jangka panjang dapat diperoleh sesuai perhitungan pada Persamaan (3.4). Selanjutnya, koefisien jangka panjang yang didapat untuk setiap variabel ditampilkan pada Tabel 4.2.

|

Variabel |

Koefisien |

|

P |

-0.42 |

|

Y |

0.67 |

|

EI |

-0.32 |

|

EK |

-0.12 |

|

IND |

0.08 |

|

KOM |

0.02 |

|

POP |

1.16 |

Pembahasan

Pengaruh Efisiensi Energi Listrik terhadap Permintaan Listrik

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa efisiensi energi listrik di sektor industri memberi pengaruh yang signifikan terhadap penurunan permintaan listrik agregat pada α = 1%. Dari hasil estimasi pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa bila

terjadi peningkatan efisiensi energi listrik di sektor industri sebesar 1%, maka akan menyebabkan permintaan listrik turun sebesar 0,2296% dalam jangka pendek dan penurunan tersebut mencapai 0,3191% di jangka panjang (ceteris paribus). Hal ini sesuai dengan studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan efisiensi energi listrik (electricity efficiency improvement) di sektor industri dapat dijadikan faktor yang mampu menurunkan permintaan listrik agregat (Lin, 2003; Atakhanova dan Howie, 2007; Adom et al., 2012; Adom dan Bekoe, 2012, 2013).

Sementara itu, dapat dilihat pula pada Tabel 4.1 bahwa efisiensi energi listrik di sektor komersial berpengaruh signifikan terhadap penurunan permintaan listrik agregat pada α = 1%. Menurut hasil estimasi pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa jika terjadi peningkatan efisiensi energi listrik di sektor komersial sebesar 1%, maka akan menyebabkan permintaan listrik turun sebesar 0,0848% dalam jangka pendek dan penurunan tersebut mencapai 0,1179% di jangka panjang (ceteris paribus). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efisiensi energi listrik di sektor komersial juga dapat dijadikan faktor yang memberi pengaruh pada turunnya permintaan listrik agregat.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien efisiensi energi listrik pada sektor industri dan komersial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan listrik. Karena efisiensi energi listrik digambarkan sebagai rasio antara nilai tambah riil (PDB atau PDRB) sektoral terhadap konsumsi listrik sektoral. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila suatu negara atau wilayah yang mengalami kenaikan PDB atau PDRB riil, sementara di sisi lain mampu mempertahankan atau bahkan menurunkan konsumsi energi listriknya untuk aktivitas ekonomi (seperti aktivitas industri dan komersial), dapat dikatakan negara atau wilayah tersebut cukup berhasil dalam melakukan efisiensi energi listrik. Namun, bila dilihat dari besarnya nilai koefisien yang diperoleh pada penelitian ini baik di jangka pendek maupun jangka panjang, bisa disimpulkan bahwa efek penurunan permintaan listrik

yang ditimbulkan dari adanya upaya efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial belumlah cukup untuk mengatasi pengaruh dari faktor-faktor lainnya yang cenderung mendorong naiknya permintaan listrik yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan yang tepat untuk mendorong implementasi efisiensi energi listrik di kedua sektor tersebut. Selain itu, agar diperoleh hasil yang lebih optimal dalam upaya menurunkan pertumbuhan permintaan listrik, pemerintah perlu mengambil langkah strategis antara lain melalui pemberian insentif yang kuat dalam rangka meningkatkan efisiensi energi listrik pada sektor industri dan komersial.

Pengaruh Harga Riil Listrik terhadap Permintaan Listrik

Hasil estimasi pada Tabel 4.1 menampilkan bahwa harga riil listrik terhadap konsumsi energi listrik memiliki tanda koefisien negatif dan signifikan pada α = 5%. Dari hasil estimasi pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa bila terjadi peningkatan efisiensi energi listrik di sektor industri sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan harga riil listrik sebesar 0,3058% dalam jangka pendek dan penurunan tersebut mencapai 0,4249% di jangka panjang (ceteris paribus). Hasil tersebut menunjukkan bahwa naiknya harga atau tarif listrik memberi pengaruh signifikan pada penurunan permintaan listrik.

Adanya perubahan kebijakan pola subsidi listrik di tahun 2005 yang semula mengacu pada pola subsidi konsumen terarah (targeted group subsidy) menjadi subsidi konsumen diperluas dengan pola Public Service Obligation (PSO) tetap menyebabkan penurunan konsumsi listrik pada saat kenaikan harga. PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik). Berbeda dengan skema subsidi konsumen terarah yang hanya memberikan subsidi kepada pelanggan kelompok tarif sampai

dengan 450 volt ampere (VA), itupun hanya pada penggunaan 60 kWh pertama. Dalam pola subsidi konsumen diperluas, seluruh konsumen yang tarif listriknya masih di bawah biaya pokok produksi (BPP) wajib diberikan subsidi oleh pemerintah, tanpa mempedulikan status kelompok pelanggan tersebut. Kebijakan ini pada satu sisi meringankan beban PLN serta memberikan peluang untuk investasi dan pengembangan kapasitas, namun di sisi lain menimbulkan beban keuangan negara dikarenakan jumlah subsidi yang terus membengkak .

Pemerintah menyadari bahwa untuk menjaga keuangan negara perlu dilakukan perubahan arah kebijakan, untuk itu diperlukan suatu upaya bagaimana beban subsidi listrik dapat dikendalikan, bahkan dikurangi secara bertahap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2013, dengan meminta persetujuan DPR-RI, pemerintah merubah arah kebijakan dengan melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik melalui kenaikan tarif secara bertahap. Selanjutnya, pada tahun 2014, pemerintah mengusulkan penghapusan subsidi listrik bagi semua golongan pelanggan yang mengonsumsi listrik dalam skala (jumlah) besar.

Pengaruh Pendapatan (PDRB) Riil terhadap Permintaan Listrik

Berdasarkan hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 4.1 diperoleh elastisitas pendapatan (PDRB) riil terhadap permintaan listrik dalam jangka pendek sebesar 0,4856 yang signifikan pada α = 1%. Nilai elastisitas ini menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan pendapatan sebesar 1% (ceteris paribus) akan direspons oleh kenaikan permintaan listrik sebesar 0,4856%. Sementara itu, nilai elastisitas pendapatan terhadap konsumsi listrik dalam jangka panjang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2 adalah sebesar 0,6748. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, jika terjadi kenaikan pendapatan sebesar 1% (ceteris paribus), maka akan meningkatkan permintaan listrik sebesar 0,6748%. Hal ini sesuai dengan teori elastisitas pendapatan yang terkait dengan barang normal, mengingat energi listrik diasumsikan sebagai barang normal

(Maddigan et al., 1983). Kenaikan pendapatan akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang atau produk tertentu (Perloff, 2008; Samuelson dan Nordhaus, 2001). Bagi sebagian besar barang dan jasa, elastisitas pendapatan memiliki nilai yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan di jangka pendek (Pyndick dan Rubinfeld, 2013).

Meski elastisitas pendapatan terhadap permintaan listrik agregat dalam jangka panjang yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar ketimbang di jangka pendek, namun kedua nilai tersebut masih tergolong bersifat inelastis (nilai elastisitas di bawah satu). Hasil tersebut sesuai dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Inglesi (2010), Fatai et al. (2003), Lin (2003), dan Arnaz (2014). Peningkatan pendapatan tentunya akan diikuti oleh kenaikan permintaan energi listrik untuk melakukan aktivitas perekonomian seperti proses produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga setiap kenaikan PDRB akan diikuti oleh peningkatan permintaan listrik.Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan berupaya untuk menghasilkan banyak output (barang dan jasa), untuk memenuhi target output yang dihasilkan, diperlukan input energi listrik yang cukup besar. Dengan demikian, kenaikan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi akan mendorong permintaan energi listrik yang semakin besar (Fatai et al., 2004; Narayan dan Smyth, 2005; dan Sa’ad, 2009).

Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Permintaan Listrik

Bagi negara berkembang, perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke non-primer akan berdampak pada perubahan konsumsi energi listrik. Konsumsi listrik yang semakin besar dikarenakan adanya kecenderungan peningkatan aktivitas di sektor non-primer, yakni kegiatan industri dan komersial yang cenderung lebih menyedot penggunaan energi listrik dibandingkan dengan kegiatan di sektor primer. Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa aktivitas di sektor industri memiliki hubungan positif dan signifikan pada α = 1%. Begitu pun dengan aktivitas di sektor komersial yang juga memberi pengaruh positif dan signifikan

pada α = 1%. Hasil estimasi mengindikasikan bahwa setiap kenaikan aktivitas di sektor industri manufaktur sebesar 1% akan meningkatkan permintaan listrik dalam jangka pendek sebesar 0,0608% dan di jangka panjang sebesar 0,0844% (ceteris paribus). Sementara itu, untuk setiap 1% peningkatan aktivitas sektor komersial menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan listrik sebesar 0,0175% pada jangka pendek dan sebesar 0,0175% di jangka panjang (ceteris paribus).

Adanya hubungan positif antara aktivitas di sektor industri manufaktur dengan permintaan listrik telah ditunjukkan pada studi-studi sebelumnya di antaranya dilakukan oleh Burney (1995), Atakhanova dan Howie (2007), Adom et al. (2012), serta Adom dan Bekoe (2012, 2013). Selanjutnya, adanya hubungan positif antara variabel aktivitas komersial terhadap permintaan listrik sejalan dengan penelitian Arimah (1993). Nilai koefisien variabel aktivitas industri yang sangat inelastis kemungkinan disebabkan oleh terjadinya pergeseran jenis industri, dari industri padat energi menjadi industri yang lebih padat modal, atau terjadi pergeseran dari industri hulu yang membutuhkan energi listrik besar ke arah industri hilir yang memerlukan energi listrik lebih sedikit. Sementara untuk sektor komersial karena proporsinya hanya sekitar seperlima dari total konsumsi listrik agregat, hal inilah kemungkinan yang menyebabkan respons yang relatif kecil terhadap kenaikan permintaan listrik. Walau demikian, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka berbagai aktivitas di sektor industri dan komersial akan semakin meningkat, sehingga konsumsi listrik di sektor-sektor tersebut juga akan terus mengalami peningkatan.

Pengaruh Populasi terhadap Permintaan Listrik

Pertambahan populasi penduduk menjadi salah satu determinan penting dalam peningkatan permintaan listrik. Hasil estimasi menampilkan bahwa populasi penduduk berdampak positif dan signifikan terhadap permintaan listrik pada α = 1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah jumlah penduduk, maka akan semakin

mendorong permintaan listrik yang lebih besar. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa setiap peningkatan 1% jumlah penduduk akan menaikkan permintaan listrik sebesar 0,8355% dalam jangka pendek dan mencapai 1,1609% di jangka panjang (ceteris paribus). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001), apabila jumlah penduduk bertambah, maka permintaan terhadap suatu barang tertentu akan meningkat. Ini berlaku pula pada permintaan listrik. Populasi merupakan gambaran dari ukuran aktivitas manusia. Bertambahnya populasi memengaruhi peningkatan penggunaan energi listrik, karena kebutuhan listrik yang semakin meningkat untuk aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi-studi sebelumnya yang menjelaskan bahwa pertambahan populasi atau kepadatan penduduk akan mendorong peningkatan permintaan listrik (Arimah, 1993; Lin, 2003; Ekpo et al., 2011; dan Ubani, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

-

• Efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial dapat dijadikan faktor yang mampu meredam pertumbuhan permintaan listrik agregat secara signifikan. Namun, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek dari penurunan permintaan listrik yang ditimbulkan dengan adanya efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial belumlah cukup untuk mengatasi pengaruh faktor-faktor lainnya yang cenderung mendorong kenaikan permintaan listrik yang lebih besar.

-

• Pendapatan (PDRB) riil, populasi penduduk, serta perubahan struktur ekonomi yang direpresentasikan oleh aktivitas di sektor industri dan komersial memberi pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan permintaan listrik agregat. Sedangkan, harga riil listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan permintaan listrik.

-

• Kenaikan pendapatan (PDRB) riil atau pertumbuhan ekonomi dan pertambahan populasi penduduk ialah determinan utama yang mendorong peningkatan permintaan listrik agregat, baik di jangka pendek maupun

di jangka panjang, dibandingkan faktor lainnya.

Saran

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat diberikan agar efisiensi energi listrik di sektor industri dan komersial dapat terus ditingkatkan adalah hendaknya Pemerintah memformulasikan kebijakan yang tepat untuk mendorong penerapan efisiensi energi yaitu melalui aplikasi teknologi hemat energi dalam aktivitas perekonomian, khususnya pada sektor industri dan komersial. Selain itu, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengefektifkan gerakan penghematan energi melalui pemberian insentif bagi pengguna energi yang melakukan efisiensi energi listrik dan disinsentif kepada pengguna yang tidak melakukannya. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak untuk peralatan hemat energi, serta suku bunga rendah untuk investasi efisiensi energi, juga audit energi dengan pola kemitraan yang dibiayai oleh pemerintah. Sementara itu, disinsentif yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, pengumuman di media massa, denda, bahkan pengurangan pasokan energi listrik bagi pengguna energi di sektor industri dan komersial yang tidak melaksanakan efisiensi energi.

Rekomendasi Akademis

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan proksi rasio nilai tambah (PDRB) riil sektoral per konsumsi listrik sektoral (yakni pada sektor industri dan komersial) yang menggambarkan efisiensi energi listrik dalam skala makro. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kekurangan dari penelitian ini dengan menggunakan proksi lain yang mencerminkan efisiensi energi listrik, seperti nilai investasi yangdikeluarkan untuk meningkatkan teknologi atau memakai data statistik dalam skala mikro melalui pengamatan individu yaitu berbagai industri dan usaha komersial yang ada di suatu

wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Adom, P.K., Bekoe, W., & Akoena, S.K.K. (2012). Modelling aggregate domestic electricity demand in Ghana: an autoregressive distributed lag bounds cointegration approach. Energy Policy, 42, 530–537.

Adom, P.K., & Bekoe, W. (2012). Conditional dynamic forecast of electrical energy consumption requirements in Ghana by 2020: a comparison of ARDL and PAM. Energy, 44(1), 367–380.

Adom, P.K., & Bekoe, W. (2013). Modelling electricity demand in Ghana revisited: the role of policy regime changes. Energy Policy, 61, 42-50.

Alter, N., & Syed, H.S. (2011). An empirical analysis of electricity demand in Pakistan. International Journal of Energy Economics and Policy, 1(4), 116–139.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.

Arellano, M. (2003). Panel Data Econometrics. Oxford: Oxford University Press.

Arimah, B.C. (1993). Electricity consumption in Nigeria: a spatial analysis. OPEC Energy Review, 17(1), 63–82.

Arnaz, M.Z. (2014). Permintaan Energi Listrik Agregat dan Rumah Tangga di Indonesia. Tesis Magister, Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Atakhanova, Z.,& Howie, P. (2007). Electricity demand in Kazakhstan. Energy Policy, 35(7), 3729–3743.

Bhattacharyya, S.C. (2011). Energy economics: concepts, issues, markets and governance. Springer Science and Business Media.

BPPT. (2012). Perencanaan Efisiensi dan Elastisitas Energi 2012. Jakarta: Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerarapan Teknologi.

Burney, N.A. (1995). Socioeconomic development and electricity consumption: A cross-country analysis using the random coefficient method. Energy Economics,

17(3),185–195.

De Keulenaer, H., R. Belmans, E. Blaustein, D. Chapman, A. De Almeida, and B. De Wachter. (2004). Energy efficient motor driven systems. <http://re.jrc.ec.europa.eu/ energyefficiency/pdf/HEM_lo_all%20final. pdf> Diakses 10 November 2015.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. (2005). Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005–2025.

Dewan Energi Nasional. (2014). Ketahanan Energi Indonesia 2014. Jakarta: Dewan Energi Nasional. Diakses 8 September 2015 .http:// www.den.go.id/index.php/publikasi/ download/15.

Direktorat Konservasi Energi, KESDM. Menyiasati Kenaikan Tarif Dasar Listrik dengan Penerapan Manajemen Energi ISO 50001. Diakses 17 September 2015 http:// aplikasi.ebtke.esdm.go.id

Ekpo, U.N., Chuku, C.A.,& Effiong, E.L. (2011). The dynamics of electricity demand and consumption in Nigeria: Application of the bounds testing approach. Current Research Journal of Economic Theory, 3(2), 43–52.

Energy Information Administration. Annual Energy Review 1995. US Department of Energy, Washington DC, July 1996.

Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253–290.

Fatai, K., Oxley, .L, & Scrimgeour F.G. (2003). Modeling and forecasting the demand for electricity in New Zealand: a comparison of alternative approaches. The Energy Journal, 24(1), 75-102.

Filippini, M., & Hunt, L.C. (2015). Measurement of energy efficiency based on economic foundations. Energy Economics, 52, S5-S16.

Hansen, L.P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50(4), 1029-1054.

Inglesi, Roula. (2010). Aggregate electricity demand in South Africa: conditional forecasts to 2030. Applied Energy, 87, 197–204.

IEA. (2010). World Energy Outlook 2010.

Paris: International Energy Agency. Diakses 9 September 2015. http://www. worldenergyoutlook.org/media/weo2010. pdf.

KESDM. (2015). Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 20152034. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lin, B.Q. (2003). Electricity demand in the People’s Republic of China: investment requirement and environmental impact. ERD Working Paper Series No. 37.Economics and Research Department–Asian Development Bank.

Lovins, A.B. (2005). Energy End-Use Efficiency. Report No. E05-16. Rocky Mountain Institute.http://www.rmi.org/cms/ Download.aspx?id=4979&file=Energy+End-Use+Efficiency.pdf&title=Energy+End-Use+Efficiency

Maddigan, R.J., Chern, W.S., & Rizy, C.G. (1983). Rural residential demand for electricity. Land Economics, 59(2), 150-162.

Narayan, P.K., & Smyth, R. (2005). Electricity consumption, employment and real income in Australia: Evidence from multivariate Granger causality tests. Energy Policy, 33(9), 1109–1116.

Patterson, M.G. (1996). What is energy efficiency?: Concepts, indicators and methodological issues. Energy Policy, 24(5), 377–390.

Perloff, Richard M. (2008). The Dinamic of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century. New York. Lawrence Erlbaum Associates. Taylor and Francis Group.

Pindyck, Robert S. and Daniel L. Rubinfeld. (2013). Microeconomics Sixth Edition. New Jersey: Pearson Education.

PT. PLN (Persero). Statistik PLN (berbagai terbitan 2004-2015). Jakarta: PT. PLN (Persero). PT PLN (Persero). (2015). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 20152024. Jakarta: PT PLN (Persero).

Pusdatin ESDM (2014). Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia. Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. Diakses 5 september 2015. https:// www.esdm.go.id/assets/media/content/

content-handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia-2014-it06jkm.pdf

Sa’ad, S., 2009. Electricity demand for South Korean residential sector. Energy Policy, 37(12), 5469–5474.

Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. (2001). Microeconomics. Seventeenth Edition. McGraw-Hill Higher Education.

Ubani, O. (2013). Determinants of the dynamics of electricity consumption in Nigeria. OPEC Energy Review, 37(2), 149-161.

Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics, 3rd Ed. Chichester: John Wiley & Sons. Ltd.

Worrell, E., Bernstein, L., Roy, J., Price, L., & Harnisch, J. (2009). Industrial energy efficiency and climate change mitigation. Energy Efficiency, 2, 109.

Xenergy, Inc. (1998). Evaluation of the US Departement of Energy Motor Challenge Program. <www.eere.energy.gov/industry/ bestpractices/pdfs/mceval1_2.pdf> Diakses 10 November 2015.

17

Discussion and feedback