Hubungan Cultural Distance Dan Perdagangan: Studi Kasus Pada Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific (APEC)

on

pISSN : 2301 - 8968

eISSN : 2303 - 0186

JEKT ♦ 11 [1] : 1-7

Hubungan Cultural Distance Dan Perdagangan: Studi Kasus Pada Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific (APEC)

Angestika Wilandari Maddaremmeng A. Panennungi

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

ABSTRAK

Sebelum konsep cultural distance dikembangkan, konsep distance dalam perdagangan terfokus kepada geographical distance. Perbedaan norms, values, serta beliefs merupakan cultural distance yang berpotensi memunculkan trade cost sehingga menurunkan perdagangan. Variabel dari World Values Survey seperti trust, respect, control, dan obedience digunakan sebagai indikator cultural distance untuk menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC. Sebanyak 6,728 observasi digunakan dengan periode penelitian tahun 1990-2013, pertama-tama penelitian ini menggunakan metode estimasi pooled-effect OLS. Namun hasil dari pooled-effect OLS berpotensi mengandung endogenitas, sehingga penelitian ini menggunakan 3SLS sebagai strategi empiris dalam mengatasi endogenitas. Hasil estimasi menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan di dalam kawasan APEC, tetapi perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang yang muncul akibat cultural distance.

Kata Kunci: Perdagangan, Budaya, Model Gravity

ABSTRACT

Before the concept of cultural distance was developed, the concept of distance in trade has focused on geographical distance. Differences of norms, values, and beliefs is a cultural distance that has the potential to create a trade cost then decreases trade. Variables of the World Values Survey such as trust, respect, control, and obedience are used as cultural distance indicator to analyze the cultural distance and trade relations within the APEC economic region. A total of 6,728 observations are used with the research period of 1990-2013, first of all this research uses the pooled-effect OLS estimation method. However, the results of pooled-effect OLS potentially contain endogenous, so this study uses 3SLS as an empirical strategy in overcoming endogenity. Estimation results show that cultural distance does not affect trade within APEC region, but trade within APEC economics area is proven to decrease the reluctance of trade that arise due to cultural distance.

Keywords: Trade, Culture, Gravity Model

PENDAHULUAN

Sebelum konsep cultural distance mulai dikembangkan, banyak dari peneliti yang hanya fokus untuk mengaitkan konsep distance sebagai geographical distance di dalam perdagangan internasional. Dapat dikatakan cultural distance kurang diperhatikan meskipun ada bukti empiris di dalam arus perdagangan yang mencakup pengukuran cultural distance (Boisso & Ferrantino, 1997). Tetapi belakangan ini sudah ada peneliti yang menunjukkan ketertarikannya terhadap konsep

culture dan cultural distance serta seberapa penting konsep tersebut mempengaruhi perdagangan internasional. Beberapa peneliti seperti Hofstede (2001) mendefinisikan culture sebagai derajat norms dan values yang yang diyakini antar negara. Untuk mengantisipasi luasnya konsep dan pengertian dari culture, culture dapat difokuskan melalui karakteristik seperti trust, respect terhadap sesama, control sebagai ukuran dari self-determination, dan obedience. Karakteristik culture berupa trust, respect, control, dan obedience menurut Coyne & Williamson (2012) dapat dianggap sebagai

economic culture serta didefinisikan sebagai “beliefs, attitudes, dan values yang berhubungan dengan aktivitas individu, organisasi, dan institusi”. Terkait dengan karakteristik tersebut, Cyrus (2012) berpendapat bahwa trust, respect, control, dan obedience merupakan karakteristik culture yang dapat berubah karena pengaruh terkait aktivitas atau interaksi tertentu.

Dalam kaitannya dengan perdagangan, trust yang muncul berpotensi mempengaruhi perdagangan melalui menurunnya trade cost sehingga perdagangan lebih efektif dan efisien. Rendahnya trade cost dan tingginya trust berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila trust di dalam suatu hubungan dagang yang besar rendah, akan timbul biaya berupa trade cost sehingga individu cenderung berdagang di dalam lingkup yang lebih sederhana (Tabellini, 2010). Fukuyama (1996) berpendapat apabila tidak ada trust atau trust di dalam hubungan dagang cenderung sedikit, hubungan dagang akan terbebani dengan proses dan kontrak legal yang rumit. Cyrus (2015) juga berpendapat bahwa trust dapat mempengaruhi perdagangan karena tingkat trust di dalam perdagangan mengarah kepada willingness to engage. Knack & Keefer (1997) mencoba menambahkan negara yang mempunyai trust tinggi adalah negara dengan karakteristik tingkat income hampir sama, berpendidikan tinggi, dan penduduk yang memiliki etnis serupa.

Selain trust, terdapat respect yang mengarah kepada rasa toleransi terhadap orang lain, baik menghargai pilihan orang lain atau sudut pandang orang lain. Selain itu sejauh mana tingkat respect seseorang yang terlibat dalam perdagangan akan berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan. Platteau (2000) berpendapat bahwa di dalam masyarakat terdapat golongan yang menerima seseorang untuk berhubungan dengan kelompok yang lebih luas karena alasan oportunis. Tetapi di sisi lain terdapat golongan masyarakat yang sangat membangun aturan berinteraksi untuk anggota golongannya. Dua golongan masyarakat yang berbeda tersebut secara moral mempunyai dampak berbeda terhadap aktivitas ekonomi. Apabila di dalam masyarakat tingkat respect cenderung rendah, maka tingkat respect individu untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan juga akan rendah (Coyne & Williamson, 2012).

Self-determination atau control merupakan tingkat persepsi seseorang atas keputusan pribadi di dalam masyarakat. Individu seakan memiliki motivasi

untuk melakukan persepsi apapun atas dirinya. Motivasi yang muncul pada individu bergantung pada tingkat pengendalian diri dan menunjukkan apakah mereka berhak memilih berdasarkan keputusan masing-masing. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konsekuensi atau benefit apa yang akan mereka dapat melalui pilihan tersebut. Coyne & Williamson (2012) memberikan contoh seseorang akan sukses apabila mereka bekerja keras. Namun, apabila individu memandang kesuksesan merupakan bagian dari keberuntungan dan bukan melalui kerja keras, secara umum individu akan menahan diri untuk terlibat langsung di dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain individu dianggap mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan terhadap aktivitas ekonomi bergantung dari persepsi individu apakah keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Setelah control, terdapat obedience yang merupakan salah satu karakteristik culture dan merujuk kepada rasa hormat terhadap otoritas. Obedience dapat muncul di dalam keseluruhan sistem sosial termasuk aktivias perdagangan, sehingga individu yang terlibat cenderung memilih untuk menghindari risiko dan menurunkan aktivitas perdagangan (Coyne & Williamson, 2012).

Selain karakteristik culture yang dapat berubah karena pengaruh tertentu, terdapat karakteristik culture yang tetap dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut seakan dipertegas oleh Guiso, Sapienza, & Zingales(2006) yangmendefinisikanculture sebagai values dan beliefs yang diyakini tetap antargenerasi. Instrumen yang biasa digunakan sebagai konsep beliefs dan values dari culture yang dianggap tetap antara lain common language, common colonizer, dan legal similarity (Felbermayr & Toubal, 2010). Menurut Cyrus (2015), konsep dari common language, common colonizer, dan legal similarity dapat dikatakan sebagai institutional variables. Lebih lanjut Coyne & Williamson (2012) terkait dengan institutional variables berpendapat bahwa yang tergolong di dalam institutional variables faktor pembangunan ekonomi. Felbermayr & Toubal (2010) menambahkan dengan mencoba menjelaskan variabel common language, common colonizer, dan legal similarity sebagai indikator bilateral affinity yang di dalamnya terdapat konsep cultural similarity, atau merupakan faktor tarik-menarik di dalam perdagangan.

Semakin Tingginya cultural distances yang terlihat dari perbedaan trust, respect, control, dan obedience dianggap menyulitkan kedua negara

yang berdagang untuk mengerti, mengantisipasi, dan memprediksi behavior satu sama lain (Elass & Viega, 1994). Terkait dengan Elass & Viega (1994), Doz & Hamel (1998) seakan membenarkan dengan pernyataan bahwa adanya cultural distance memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi untuk satu kejadian yang sama. Di sisi lain konsep cultural distance dalam perdagangan dianggap sebagai barriers to trade yang dapat meningkatkan trade cost (Cyrus, 2015). Melalui penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa munculnya cultural distance dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam perdagangan internasional yang merupakan barriers to trade dan tercermin melalui trade cost.

Terkait dengan Cyrus (2015), barriers to trade yang muncul akibat cultural distance dan ditransmisikan melalui trade cost berpotensi menurunkan ekspor. Tadesse & White (2007), sesuai dengan Cyrus (2015) telah lebih dulu membuktikan munculnya cultural distance dapat mengakibatkan rumitnya interaksi, menghalangi pembangunan trust, serta berpotensi memunculkan trade cost di dalam perdagangan internasional. Tadesse & White (2007) mencoba untuk menganalisis pengaruh dari cultural distance terkait dengan ekspor Amerika Serikat ke 75 negara partner dagang. Hasil penelitian Tadesse & White (2007) menunjukkan semakin besarnya cultural distance antara Amerika Serikat dengan negara partner dagang berpotensi menurunkan ekspor ke negara tujuan. Sehingga melalui pertimbangan terhadap penelitian yang ada, secara garis besar cultural distance berpotensi menurunkan ekspor barang di antara negara yang berdagang.

Cyrus (2015) memang melakukan penelitian bertema cultural distance dan bilateral trade yang menganggap trade cost akibat cultural distance dapat menurunkan ekspor. Tetapi Cyrus (2015) juga menunjukkan perdagangan berpotensi menurunkan cultural distance. Artinya melalui perdagangan culture dianggap bisa berubah, dan Cyrus (2015) menggunakan European Union sebagai studi kasus penelitian. Sejarah European Union untuk mengurangi barriers to trade terkait trade cost telah banyak dilakukan, seperti menghilangkan tarif yang tertera di dalam Treaty of Rome dan dilaksanakan di tahun 1968, serta membentuk European Economic Community (Cyrus, 2015). Dengan menggunakan European Union sebagai pelaku, hasil penelitian Cyrus (2015) menunjukkan cultural distance tidak berpengaruh terhadap ekspor. Meskipun demikian perdagangan

yang dilakukan oleh European Union terbukti menurunkan cultural distance. Melalui hasil tersebut dapat dikatakan adanya hubungan antara cultural distance dengan perdagangan, meskipun hubungan di antaranya memiliki dampak yang berbeda-beda (Cyrus, 2015).

Sejalan dengan European Union yang mulai melakukan integrasi dan menghilangkan barriers to trade terkait trade cost, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga melakukan hal yang sama. Sejarah dari European Union terus berusaha menghilangkan barriers to trade dan mempromosikan integrasi seperti penurunan trade cost yang setara dengan tarif ekuivalen (Cyrus, 2015). Sejak berdirinya APEC di tahun 1989, APEC telah membantu mengurangi berbagai trade barrier untuk anggota di dalam kawasan. Kunci dari upaya menurunkan trade cost seperti European Union secara konsisten mulai diimplementasikan oleh APEC, termasuk adanya inisiatif untuk melakukan custom reforms, melakukan harmonizing standards, dan adanya mobilitas bisnis (Policy Support Unit, APEC Secretariat, 2016).

Policy Support Unit, APEC Secretariat (2016) menunjukkan penurunan trade cost yang ekuivalen dengan ad-valorem trade cost mencakup seluruh biaya seperti nilai tukar, languages, geographical distance, atau logistic costs. Apabila menggunakan rata-rata sederhana, ad-valorem trade cost menurun dari 96.4% menjadi 90.7%. Berdasarkan perhitungan tersebut, APEC berhasil menurunkan bilateral trade costs sekitar 6%-12% di antara tahun 2010 hingga 2014. UNESCAP (2012) juga menemukan ilustrasi penurunan komponen bilateral trade cost Asia-Pasifik sebesar 10%-30%. Namun, trade cost tersebut hanya menghitung unsur language yang tergolong ke dalam spesifikasi culture yang dianggap tetap. Dengan kata lain penghitungan tersebut belum memasukkan unsur cultural distance yang dapat berubah akibat interaksi tertentu seperti trust, repsect, control, dan obedience.

Meskipun demikian, APEC tetap berupaya untuk mengurangi trade cost dengan memperkuat interaksi antaranggota. APEC berusaha mewujudkan liberalisasi perdagangan dan meminimalisir hambatan perdagangan sesuai Bogor Goals (Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2007). Proses tersebut melibatkan interaksi antara entitas ekonomi dalam suatu struktur kerangka kerjasama APEC. Secara garis besar kerangka kerjasama APEC

terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat kebijakan (policy levels) dan tingkat teknis (working level). APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) merupakan struktur tertinggi APEC sekaligus menjadi penggerak utama dalam proses APEC dalam konteks pemerintah. Sebagai bagian dari proses, APEC Business Advisory Council (ABAC) memberikan saran masukan kepada AELM. Sementara itu rekomendasi strategis bagi kerjasama APEC digariskan pada tingkat menteri berupa APEC Ministerial Meeting (AMM). Di dalam APEC terdapat Economic Committee (EC) untuk mengkaji isu liberalisasi atau fasilitasi perdagangan serta isu ekonomi yang menjadi kepentingan anggota APEC (Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2007).

Selain terkait dengan interaksi yang tertuang dalam struktur dan kerangka kerjasama, APEC juga berusaha menurunkan trade cost melalui peningkatan konektivitas yang tertuang di dalam APEC Connectivity Blueprint (Policy Support Unit, APEC Secretariat, 2015). Konektivitas merupakan target yang ingin dicapai kawasan kerjasama ekonomi seperti APEC, dan konektivitas tersebut dapat mendorong pencapaian yang kuat dan nyata. Peningkatan konektivitas yang dilakukan APEC sesuai APEC Connectivity Blueprint berupa people-to-people connectivity. Melalui people-to-people connectivity, diharapkan interaksi angtaranggota APEC dapat meningkat. People-to-people connectivity yang berusaha dilakukan APEC antara lain meningkatkan partisipan terkait pertukaran pelajar, pedoman perilaku untuk wisatawan antaranggota APEC, acara culture awareness, dan mekanisme untuk skills monitoring.

Meskipun terdapat mekanisme atau interaksi yang digunakan sebagai media penurunan trade cost atau upaya liberalisasi perdagangan seperti European Union, APEC dapat dikatakan unik karena merupakan forum kerjasama yang bersifat voluntary dan tidak mengikat. Langdon & Job (1997) menjelaskan APEC tidak dibentuk secara legally binding meskipun terorganisasi dengan baik. Namun, APEC tetap dianggap berhasil mempromosikan dialog antar entitas ekonomi dengan menerapkan kesetaraan dan kemitraan yang sederajat. Selain itu European Union dan APEC juga memiliki perbedaan karakteristik selain sifat legally dan non-legally binding. APEC memiliki culture yang heterogen sedangkan European Union memiliki karakteristik culture

yang homogen. Meskipun APEC memiliki culture yang heterogen, APEC memiliki trade volume yang lebih besar di tahun 2015 dibandingkan European Union sebesar $20,499,439,300,000.00. Sedangkan dengan culture European Union yang lebih homogen, trade volume di dalam negara anggota sebesar $5,001,919,676,517.29 berdasarkan World Bank Open Data. Menurut Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (2007) total perdagangan APEC mencapai 48% total perdagangan dunia, dan menganggap APEC mempunyai potensi penggerak perdagangan dalam rangka memenuhi komitmen perdagangan internasional.

Melihat perkembangan diskusi dalam literatur akademik, penelitian terkait trade cost di dalam perdagangan dengan menggunakan kawasan kerjasama tertentu memang sudah banyak dilakukan. Tetapi penelitian trade cost terkait cultural distance belum banyak dilakukan meskipun mulai diperhatikan. Selain itu peneliti sering terfokus untuk melihat pengaruh cultural distance dan perdagangan secara terpisah, sehingga dapat dikatakan jarang peneliti yang melakukan penelitian menggunakan bilateral data (Cyrus, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, perlu spesifikasi empiris yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara cultural distance terhadap perdagangan dan sebaliknya untuk kawasan kerjasama tertentu, dan dalam penelitian ini kawasan kerjasama ekonomi yang digunakan berupa APEC.

Tadesse & White (2007) dan Cyrus (2015) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mencoba melakukan penelitian apakah adanya cultural distance mempengaruhi ekspor. Cyrus (2015) mencoba melihat pengaruh ekspor terhadap cultural distance, tetapi Cyrus (2015) mencoba melihat pengaruh aktivitas ekspor negara dengan menggunakan studi kasus negara yang tergabung ke dalam kerjasama tertentu yaitu European Union. Hasil penelitian Tadesse & White (2007) menunjukkan cultural distance terbukti menurunkan ekspor di antara Amerika Serikat dengan partner dagang. Penelitian Cyrus (2015) memberikan hasil berbeda dimana tingginya cultural distance tidak berpengaruh terhadap ekspor, dan dengan adanya kegiatan ekspor di negara European Union berpotensi menurunkan keengganan berdagang yang disebabkan oleh cultural distance. Tadesse & White (2007) dan Cyrus (2015) secara garis besar menggunakan

spesifikasi empiris yang sama untuk cultural distance dan perdagangan, yaitu: 1) menggunakan variabel yang mewakili cultural distance (diambil dari World Values Survey), 2) menggunakan variabel dari gravity model untuk menangkap arus perdagangan, 3) menggunakan variabel dummy untuk common language, common colonizer, dan legal similarity sebagai variabel kontrol dari cultural distance yang dapat disebut dengan institutional variables.

Setelah membandingkan spesifikasi yang dibutuhkan terkait cultural distance dan perdagangan, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi melalui penelitian dengan studi kasus negarayangtergabungdidalamkerjasamaekonomi dengan intensitas interaksi yang cukup sering. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh cultural distance terhadap perdagangan di kawasan ekonomi APEC dan bagaimana pengaruh perdagangan di kawasan ekonomi APEC terhadap keengganan berdagangan akibat trade barrier berupa cultural distance. Cultural distance yang muncul berpotensi menurunkan perdagangan, sedangkan perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC berpotensi menurunkan cultural distance. Dengan menggunakan metode estimasi 3SLS, periode penelitian ini dimulai dari tahun 1990-2013. Secara khusus penelitian ini menyajikan penghitungan cultural distance sesuai karakteristik culture yang dapat berubah dan diambil dari World Values Survey. Selain itu penelitian ini juga menambahkan culture dengan karakteristik yang tidak mudah berubah dan disebut sebagai institutional variables (Cyrus, 2015).

Kerangka Konseptual

Cultural Distance di dalam Gravity Model

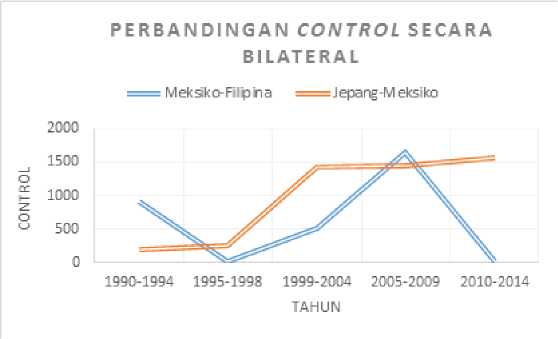

Felbermayr & Toubal (2010) mencoba menguraikan hubungan antara cultural distance dan perdagangan melalui trade cost di dalam gravity model yang telah di modifikasi melalui persamaan berikut:

Dimana M_ijt adalah impor negara i dari negara j pada waktu t yang berbanding terbalik dengan t_ijt (trade cost), berbanding lurus dengan a_ijt (afinitas bilateral), berbanding lurus dengan µ_it, berbanding lurus □Jt, dan terdapat kontribusi dari tingkat substitusi (σ). Berdasarkan Redding & Venables (2004), ι¼ ≡ ¾j,C1 dan μa ≡ ⅛Λ1 didefinisikan sebagai istilah yang tergantung pada karakteristik negara i atau negara j, di mana E_it

merupakan GDP dari negara i dan n_jt adalah jumlah barang yang diproduksi negara j dalam periode t. Sedangkan Pit dan Pjt atau bisa ditulis dengan pijt yang merefleksikan harga barang (njt) dengan adanya tambahan biaya sebesar tijt, sehingga biaya yang dibayarkan konsumen sebesar pijt tijt. Dengan kata lain nilai impor suatu negara dari negara lain dipengaruhi oleh afinitas bilateral, akan tetapi nilai tersebut di koreksi melalui trade cost. Selain itu nilai impor ke dua negara juga dipengaruhi oleh nilai produksi barang yang di produksi ke dua negara serta kontirbusi elastisitas substitusi antar barang yang di produksi. Elastisitas substitusi menandakan apabila suatu negara menyediakan barang substitusi atas barang yang di impor akan berpotensi menurunkan impor.

Melalui persamaan (1), Felbermayr & Toubal (2010) mencoba menjelaskan cultural distance dapat mempengaruhi bilateral trade melalui dua cara: 1) afinitas bilateral (aijt), dan 2) trade cost (tijt). Cultural distance dapat menurunkan trade cost (tijt) melalui tingkat trust yang tinggi, mudahnya formulasi untuk berbisnis di dalam lingkup sosial, atau sedikitnya kesalahpahaman akibat komunikasi verbal melalui penggunaan bahasa yang sama. Selain itu trade cost dapat berkurang apabila biaya kontrak rendah ketika buyers dan sellers beroperasi di dalam lingkungan legal yang sama, dan trust akan terbangun lebih cepat karena adanya hubungan etnis seperti kesamaan kolonial ataupun bahasa. Dengan kata lain kondisi tersebut dapat mengatasi trade barrier yang bersifat informasional (Raunch & Trindade, 2002).

Trade cost, atau tijt diasumsikan didorong oleh tiga faktor (Felbermayr & Toubal, 2010): 1) Biaya transportasi yang di dalamnya terdapat unsur geographical distance, unsur apakah kedua negara berada di dalam jarak geografis yang berdekatan, 2) Trade policy yang terdiri dari unsur tarif dan apakah negara masuk ke dalam kerjasama ekonomi yang sama, dan 3) Cultural distance. Di dalam model empiris penelitian ini, pengukuran cultural distance menggunakan empat variabel dari World Values Survey (WVS) yang digunakan oleh Tabellini (2010) ; Coyne & Williamson (2012); dan Cyrus (2015) berupa trust, respect, control, dan obedience. Variabel tersebut dianggap sebagai constraints yang mempengaruhi pembangunan ekonomi berdasarkan literatur sosiologi (Coyne & Williamson, 2012). Tabellini (2010); Lane (1991); dan Harper (2003) berpendapat bahwa trust, respect, dan control dapat mendorong interaksi sosial, jiwa kewirausahaan, dan produktivitas. Di sisi lain obedience dapat berpengaruh negatif terhadap

pembangunan ekonomi dikarenakan seseorang akan cenderung menghindari risiko.

Di sisi lain cultural distance juga tertangkap melalui afinitas bilateral (aijt), apabila parameter a_ijt bernilai tinggi mengindikasikan konsumen di negara i memiliki preferensi lebih tinggi unuk barang yang diproduksi oleh negara j. Afinitas bilateral (aijt ) dalam perdagangan dapat dikatakan sebagai preference channel dari cultural distance yang pengukurannya dapat berbeda dari cultural distance. Afinitas bilateral dapat berupa cultural similarities atau cultural affinity yang tertangkap melalui faktor idelogi, etnis, hukum, sistem demokratisasi, dan faktor lainnya (Noland, 2005). Cultural similarities yang dimaksud merupakan indikator culture yang dianggap tetap seperti common colonizer, common language, dan legal similarity. Artinya melalui similarities yang ada, kedua negara yang berdagang akan memandang lebih tinggi barang yang diperdagangkan antarnegara tersebut.

Perdagangan dan Cultural Distance

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya trade barrier berupa cultural distance dianggap dapat menimbulkan trade cost. Dengan munculnya trade cost tersebut akan timbul kesulitan bernegosiasi, cenderung mahalnya biaya kontrak, dan perlunya memonitor performa kontrak secara berkelanjutan sehingga proses perdagangan akan menjadi lebih sulit (Fafchamps & Minten, 2001). Sehingga meskipun berjumlah sedikit, adanya trade cost mengindikasikan adanya biaya-biaya yang tidak seharusnya. Selain itu kesulitan pengarahan dan penundaan transportasi dalam berdagang akibat trade cost memunculkan kesulitan dalam memprediksi keuntungan. Meskipun demikian trade cost dianggap dapat diminimalisir melalui modal sosial.

Coleman (1990) berpendapat dengan adanya modal sosial menunjukkan sumber daya baik yang bersifat riil ataupun potensial dapat diperoleh melalui interaksi hubungan sosial. Melalui modal sosial, kehadiran norma, trust, sanksi, dan values akan menjadi penting dan dinilai untuk mendapatkan aset tertentu. Modal sosial yang dapat muncul dalam aktivitas perdagangan dianggap disebabkan karena adanya komponen atau unsur penopang dari modal sosial. Menurut Djohan (2007) partisipasi sosial merupakan salah satu komponen atau unsur penopang dari modal sosial. Partisipasi sosial muncul karena ada pengalaman yang diturunkan secara turun-temurun sehingga membentuk pengalaman atau aktivitas yang berulang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal sosial muncul di dalam kelompok ataupun komunitas akibat adanya interaksi yang berulang dan kemudian

berkembang.

Konsep dari modal sosial untuk sebagian kalangan dapat dikatakan sebagai sebuah harapan. Modal sosial dapat dipandang sebagai modal tidak berwujud yang diperdagangkan dalam hubungan sosial sesuai dengan kondisi yang berlaku. Dapat disimpulkan melalui interaksi yang berulang memunculkan partisipasi sosial sehingga terbentuk modal sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, modal sosial di dalam interaksi berupa perdagangan dapat meningkatkan trust yang juga merupakan komponen cultural distance, memunculkan keinginan untuk mendapatkan pengakuan diri lebih atau pengendalian diri lebih di dalam hidupnya (control) yang berpotensi menjadi hubungan timbal balik dengan lawan interaksi, memunculkan mutual respect, serta memunculkan tanggung jawab moral di dalam sistem hubungan dagang (Atkin, 1999). Atkin (1999) kembali menambahkan melalui interaksi sosial berulang yang ada berpotensi merubah sistem dagang menjadi sistem dagang bersifat saling membantu. Dengan kata lain melalui modal sosial yang terdapat dalam interaksi berulang berupa perdagangan, dapat meningkatkan trust dan komponen lain di dalam culture sehingga berujung kepada berubahnya hubungan perdagangan menjadi sebuah hubungan sukarela. Proses selanjutnya ialah melalui interkasi tersebut keengganan berdagang yang terjadi akibat trade barrier berupa cultural distance dapat diminimalisir.

Metode Empiris

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel,di mana terdapat seri waktudenganrentang tahun 1990-2013 dengan data cross section berupa 20 anggota APEC. Data terkait cultural distance yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari the World Values Suvey (WVS), di mana the World Value Survey (WVS) merupakan survey internasional di seratus negara selama 30 tahun terakhir dan menyediakan data dalam enam gelombang survey: 1981-1984, 19901994, 1995-1998, 1999-2004, 2005-2009, dan 2010-2014. Sedangkan data untuk riil perdagangan didapat dari StatsAPEC, dan data terkait GDP serta GDP per capita diperoleh melalui World Bank Open Data. Data terkait institutional variables didapat dari La Porta, et al (1999), dan untuk geographical distance menggambarkan data shipping distance yang didapat dari Port World (http://www.portworld.com/map).

Model Empiris

Dalam penelitian ini digunakan regresi linier

|

HipobesiE |

Hipotesis StJtistik |

|

HipotKLs 1: CuEftjrs; DijfAfiLf HipotKLs 2: FeicLigJiujaii |

¾ ^j =O ≡ι⅞<o H0: H1 = D H1: H1 < D |

|

HipotKLs 3: GDF Eiititjs ekcuoniL pertama dan GDF Entitas ekonomi kedua HipotKLs 4: GDP Per KapiLi Entitas ekonomi pertama dan GDP Per Kapita Entitas ekonomi kedua HipotKLs ⅛ Selisih GDF Per Kapita HipotKLs d: Jarak HipotKLs 7: Dummv Qιππαi Bonfer HipotKLs E: Dummv Qmnoii CijJbnizcr HipotKLs 9: Dummy Qinnai Lerpuge HipotKLs 10 Dnmmv Lfgai ⅛n⅛ri⅛ |

∏o Pi = O Hfft >0 den Ho ft =O Hfft >0 Hoft = O ftft>O den Ho ft =D Hfft >0 H0: Hi=O H1: H2 > D Ho ft = O Wfft <0 dm H0: “i=O H1: H3 > O Ho A=D H√A>O dan H0: π, =O H1: π1 < D H0Zft=O H√ft>O dan ∏o= ≈= = O H1: H5 < D H0: ft = O w√ft>o dan H0: α6 = O H1: H5 < D Ho: ⅛ = 0 H1zfta >° dan H0: H, =O Hl: Hj < D |

|

berganda untuk dua persamaan yang terpisah, di mana persamaan (2) untuk menganalisis bagaimana pengaruh cultural distance terhadap perdagangan di kawasan ekonomi APEC, yang dilanjutkan persamaan (3) untuk menganalisis bagaimana pengaruh perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terhadap keenganan berdagang yang terjadi |

akibat trade barrier berupa cultural distance. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel GDP entitas ekonomi pertama, GDP entitas ekonomi kedua, jarak di antara kedua negara, GDP per kapita, selisih dari GDP per kapita, common border, common colonizer, common language, dan legal similarity. Sehingga spesifikasi model yang digunakan untuk |

menganalisis apakah cultural distances berpengaruh terhadap perdagangan adalah sebagai berikut:

Di mana variabel Cultural Distanceij telah dijelaskan sebelumnya. tradeij adalah nilai perdagangan riil dari negara i ke negara j; GDPi dan GDPj adalah gross domestic product negara i dan negara j (constant USD); Distanceij adalah shipping distance antara negara i dan negara j; GDP per capitai dan GDP per capitaj adalah GDP yang dibagi dengan populasi negara i dan negara. Common Borderij adalah variabel dummy yang merepresentasikan apakah kedua negara berbatasan secara dekat, Common Languageij menggambarkan variabel yang mempunyai kesamaan dalam penggunaan bahasa dan Common Colonizerij merupakanvariabel yang menggambarkan kesamaan sejarah kolinialisasi. Sedangkan Legal Similarityij menggunakan data La Porta et al (1999) dengan variabel dummy bernilai satu apabila kedua negara mempunyai legal origin (English, French, atau German) yang sama.

Setelah mencoba menganalisis pengaruh cultural distance terhadap perdagangan, langkah selanjutnya adalah menganalisis bagaimana pengaruh perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC dalam mempengaruhi keengganan berdagang yang terjadi akibat trade barrier berupa cultural distance. Berikut persamaan untuk model dari cultural distance:

Cultural Distanceijt = α0 + a1ln(Tradeijt) +

a21 ∖n(GDP per capitait) —

∖n(GDP per capita t)∖ +

a3 In(Distanceijt) + a4Common Borderijt + a5Common Colonizerijt ÷ a6Cammon Languageiit + +a7Legal SimilarityiJt + eij

(3)

Di mana untuk variabel Cultural Distance ij dan tradeij telah dijelaskan sebelumnya;

I ln(GDP per capitai) — ∖n(GDP per capitaj)∖ adalah nilai mutlak dari selisih GDP per kapita dua negara yang menggambarkan kesenjangan di

antara yang berdagang; Distanceij, Common Borderij, Common Languageij, Common Colonizerij, dan Legal Similarityij telah dijelaskan sebelumnya. Secara statistik, hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Penghitungan Cultural Distance

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengacu kepada Tabellini (2010); Coyne & Williamson (2012); dan Cyrus (2015) untuk menggunakan variabel dari World Values Survey (WVS) berupa trust, respect, control, dan obedience sebagai pengukuran cultural distance. Cyrus (2015) menjelaskan bagaimana variabel tersebut dapat digunakan untuk mengukur cultural distance. Trust merupakan persentase dari responden yang setuju apabila “most people can be trusted”, semakin tinggi derajat kepercayaan satu sama lain akan mengurangi biaya transaksi dan mengarah kepada kemampuan dan willingness to engage in international trade. Respect adalah persentase responden yang mungkin berkata apabila “tolerance and respect for other people”. Sehingga individu dengan pengukuran respect tinggi akan lebih memiliki rasa untuk willing to engage dengan relasi dan lingkungan sekitar. Selanjutnya Control merupakan persentase yang mengindikasikan “how much freedom of choice and control in life”. Apabila seorang individu merasa mampu untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan, mereka cenderung melakukan peningkatan terhadap kepuasan mereka. Obedience merupakan persentase dari responden yang bersikap taat dan akan mengurangi risiko dalam setiap transaksi. Sehingga keempat variabel terukur dapat dituliskan melalui persamaan:

CD =

∖{trustl — trust!)2 + (respectl — respect!)2 + Qcontroll — control?)1 J +(obediencel — ObedienceZ)2

(4)

Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini persamaan (2) dan (3) akan diestimasi masing-masing menggunakan regresi liner berganda (OLS) yang kemudian kedua persamaan tersebut diregresi menggunakan analisis regresi simultan (3SLS). Estimasi 3SLS merupakan sistem persamaan struktural yang di mana beberapa persamaan tersebut mengandung variabel endogen. Secara umum variabel endogen merupakan variabel dependen dari persamaan lain meskipun tidak selalu demikian, sehingga memunculkan gangguan yang melanggar asumsi OLS. Di dalam 3SLS, variabel

|

No. |

Variabel |

Mean |

Min |

Max |

Std. Dev |

|

1. |

Total Perdagangan (Juta USD), Constant |

172.81 |

9.93 |

5,796.42 |

546.92 |

|

2. |

Cultural Distance |

62.75 |

5.2 |

118.8 |

34.15 |

|

3. |

GDP Negara i (Milyar USD), Constant |

1,930 |

4.38 |

255,000 |

1,190 |

|

4. |

GDP Negara ∕ (Milyar USD), Constant |

1,930 |

4.38 |

255,000 |

1,190 |

|

5. |

GDP Per Kapita Negara i (USD), Constant |

24,200 |

1,501.14 |

87,054.8 |

20,790.45 |

|

6. |

GDP Per Kapita Negara /’ (USD), Constant |

24,200 |

1,501.14 |

87,054.8 |

20,790.34 |

|

7. |

Kesenjangan berdasarkan GDP Per Kapita |

22,740.91 |

7.010254 |

85,383.8 |

19,232.34 |

|

8. |

Jarak Antar Negara (Kilometer) |

11,070.89 |

365 |

24,956 |

7,641.645 |

Keterangan: Jumlah Observasi, 6,728 dengan Ntotai = 9,121

eksogen yang ada merupakan instrument dari variabel endogen. Dengan kata lain 3SLS merupakan pendekatan dengan menggunakan instrumental variables untuk menghasilkan estimasi yang konsisten dari generalized least squares (GLS) (StataCorp, 2015). Berdasarkan pertimbangan tersebut, teknik menggunakan 3SLS dianggap menjadi solusi paling tepat dari adanya kemungkinan permasalahan endogenitas dalam penelitian ini (Cyrus, 2015). Mengingat apabila menggunakan instrumental variables, Cyrus (2015) berpendapat sulit menemukan variabel eksogen yang relevan terkait penelitian. Secara sederhana dan sesuai dengan Cyrus (2015), pooled 3SLS adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur tersebut mengasumsikan unobserved heterogeneity yang ada akan diabaikan (Stolz, 2007).

Hasil

Struktur dan Proses APEC

APEC adalah kawasan integrasi ekonomi dengan hubungan perdagangan yang kuat di antara entitas ekonominya, sehingga APEC tercitra sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi meskipun dengan karakteristik entitas ekonomi yang beragam. (Panennungi, et al., 2014). Tetapi pada tahun 1998

perhatian terhadap APEC sempat memudar dikarenakan adanya krisis keuangan. Namun, APEC kembali berhasil menyita perhatian sejak tahun 20082009 dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk beberapa anggota APEC meskipun kondisi keuangan dunia sedang tidak stabil. Selain itu share dari ekspor dan impor di dalam APEC mencapai sekitar 70% meskipun ekspor di dalam APEC cenderung berfluktuaktif. Terkait dengan share ekspor, Panennungi, et al. (2014) berpendapat share ekspor di dalam APEC untuk tahun 1993-2011 memiliki nilai tertinggi di tahun 1994 pada saat Bogor Goals tercapai, dan memiliki nilai terendah pada tahun 1998 dan 2008.

Kerangka kerjasama APEC terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat kebijakan (policy level) dan tingkat teknis (working level). Pada tingkat policy level tertuang ke dalam pertemuan seperti AELM, ABAC, APEC Ministerial Meetings, dan Senior Official Meetings. APEC secara bersama-sama telah berusaha menyelesaikan masalah terkait isu dan pembangunan yang ada selama beberapa tahun terakhir (Panennungi, et al., 2014). Sehingga dapat dikatakan APEC merupakan salah satu kawasan yang paling responsif dan tercermin di dalam usaha mereka untuk menghadapi isu-isu yang beragam. Selain itu APEC merupakan kawasan yang mau belajar dari kawasan

|

No. |

Variabel |

Min |

Max |

Dummy =1 |

Dummy =0 |

|

1. |

Durnmv Border Border (1), Laiimva (O) |

0 |

1 |

1,584 |

7,537 |

|

2. |

Dummy Coniinon Colonizer Connnoii Colonizer (1), Laiimya (0) |

0 |

1 |

3,720 |

5,401 |

|

3. |

Dummy Coniinoii Lnnguage Coinnioii Language (1), Laiimya (0) |

0 |

1 |

1,416 |

7,705 |

|

4. |

Dummy Legal Siniilarihj Legal Siniilarih/ (1), Laiimya (0) |

0 |

1 |

3,312 |

5,809 |

Keterangan: Jumlah Observasi, 6,728 dengan Ntotal = 9,121

lain dan menuangkannya ke dalam kebijakan atau kolaborasi kebijakan untuk menghadapi isu yang ada. Dalam menghadapi isu tersebut, APEC berusaha mencapai open regionalism meskipun secara sukarela. Menurut Panennungi, et al. (2014) antisipasi terhadap isu yang muncul di dalamAPECdapat dimulai melalui pencapaian perspektif bersama yang didapat anggota APEC pada saat melalukan pertemuan-pertemuan APEC secara berkala ataupun memperkuat interaksi sesama anggota kawasan.

Analisis Statistik Deskriptif

Secara statistik total perdagangan, cultural distance, serta variabel lain yang dapat membantu menjelaskan hubungan cultural distance dan perdagangan untuk studi kasus kawasan ekonomi APEC dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. Dengan menggunakan 380 pasangan ekonomi APEC untuk periode penelitian tahun 1990 hingga 2013, terdapat 6,728 observasi tdengan Ntotal sebesar 9,121. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa Pasangan Peru-Meksiko di tahun 2009 memiliki total perdagangan terendah dengan pasangan Peru-Australia di tahun 2000 memiliki total perdagangan terbesar. Sedangkan untuk cultural distance, pasangan Chile-Rusia di tahun 1992 memiliki derajat cultural distance terendah dan derajat cultural distance terbesar dimiliki oleh pasangan China-Selandia Baru di tahun 1993.

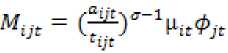

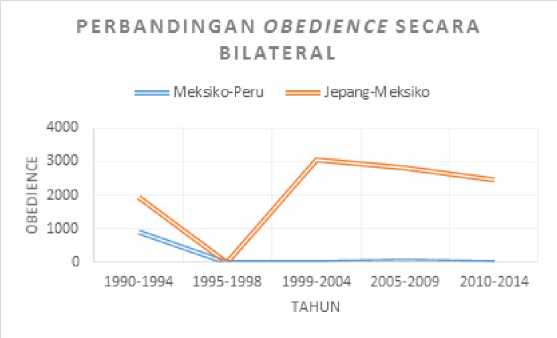

Seperti yang telah dijelaskan pada tabel 2 terkait cultural distance, diketahui bahwa China-Selandia Baru memiliki derajat cultural distance terbesar di tahun 1993. Kondisi tersebut dapat dijelaskan lebih

lanjut dengan melihat gambar 1, di mana untuk periode 1990-1994 China-Selandia Baru memiliki nilai trust yang cukup berbeda. Artinya di periode 19901994 China-Selandia Baru tergolong tidak memiliki rasa saling percaya. Namun di periode 2005-2009 nilai trust China-Selandia Baru semakin mengalami penyesuaian, sehingga China-Selandia Baru mulai periode tersebut memiliki rasa saling percaya yang kuat. Diketahui bahwa tahun 2008 merupakan tahun di mana China menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Selandia Baru, sehingga di tahun 2013 perdagangan keduanya mencapai angka USD115.93 juta. Dengan kata lain meningkatnya perdagangan berpotensi menyesuaikan pandangan mengenai trust yang dibuktikan antara China-Selandia Baru.

Namun meskipun hubungan perdagangan China-Selandia Baru berdampak pada penyesuaian kea rah yang lebih baik untuk nilai trust di antara keduanya, kondisi tersebut tidak dapat diterapkan untuk Chile-China. Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa perbedaan pandangan Chile-China mengenai trust di periode 1990-1994 tidak sebesar di periode 20102014. Artinya di periode 1990-1994 dapat dikatakan Chile-China memiliki rasa saling percaya yang cukup, namun nilai tersebut semakin bergeser dan pada akhirnya Chile-China memiliki rasa saling percaya yang rendah. Meskipun demikian, perdagangan Chile-China semakin meningkat terbukti di tahun 2013 mencapai USD325 juta.

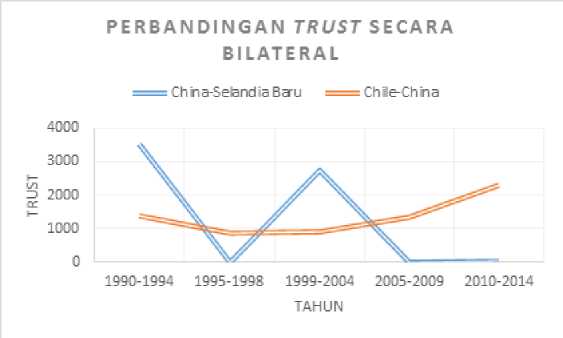

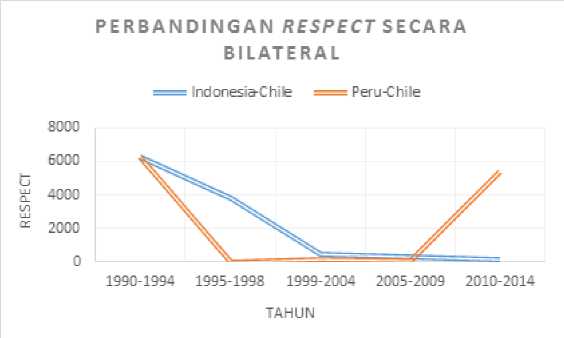

Pola yang sama terjadi untuk respect, control, dan obedience dengan pasangan anggota APEC yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa ada kondisi

di mana pada awalnya pasangan anggota APEC memiliki rasa trust, respect, control, dan obedience yang rendah, namun semakin berubah dengan meningkatnya perdagangan. Sehingga trust, respect, control, dan obedience yang dimiliki semakin kuat. Namun kondisi sebaliknya juga terjadi, artinya ada pasangan anggota yang pada awalnya memandang trust, respect, control, dan obedience tinggi satu sama lain, cenderung memiliki trust, respect, control, dan obedience yang rendah di akhir periode penelitian. Meskipun pada periode penelitian tersebut, perdagangan untuk keduanya semakin meningkat. Artinya ada kondisi di mana semakin besar derajat cultural distance yang tercermin melalui perbedaan pandangan trust, respect, control, dan obedience tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan.

Namun untuk dapat mengetahui perubahan atau pergeseran nilai trust, respect, control, dan obedience yang terjadi di dalam anggota APEC dengan menggunakan metode penghitungan cultural distance oleh Cyrus (2015), sepertinya memiliki keterbatasan. Karena pergeseran masing-masing nilai trust, respect, control, dan obedience hanya mampu

dilihat secara bilateral. Artinya tidak diketahui secara pasti mana anggota APEC yang berkontribusi lebih untuk pergeseran masing-masing nilai tersebut. Sehingga kondisi tersebut juga dapat dikatakan sebagai keterbatasan dalam penelitian ini.

Selanjutnya kembali membahas statistik deskriptif, untuk variabel Rata-rata GDP baik dari entitas ekonomi pertama ataupun entitas ekonomi ke dua sebesar USD1,930 milyar dengan nilai terendah sebesar USD4.38 milyar untuk Korea Selatan di tahun 1992 dan nilai tertinggi USD255,000 milyar untuk Malaysia di tahun 2010. Kemudian Rata-rata GDP per kapita sebesar USD24,200 dengan nilai terendah USD1,501 untuk Vietnam di tahun 1990 dan nilai tertinggi sebesar USD87,054 untuk Brunei Darussalam di tahun 1996. Selanjutnya variabel kesenjangan GDP per kapita untuk melihat seberapa besar kesenjangan terjadi antara kawasan ekonomi entitas ekonomi pertama dan entitas ekonomi ke dua. Rata-rata kesenjangan yang terjadi di lihat berdasarkan selisih GDP per kapita adalah USD22,740 untuk kawasan ekonomi APEC.

Pada tabel 3, terdapat variabel jarak yang dihitung

dalam kilometer untuk menggambarkan shipping distance antara entitas ekonomi pertama dan entitas ekonomi ke dua. Rata-rata jarak yang harus ditempuh masing-masing entitas ekonomi di dalam APEC adalah sebesar 11,070 kilometer, dengan jarak terdekat sebesar 365 kilometer untuk pasangan Malaysia-Singapura dan jarak terjauh 24,956 kilometer untuk Rusia-Australia. Kemudian terdapat variabel dummy border yang menggambarkan apakah kawasan berada dalam lingkup yang dekat dan bernilai satu (1) atau tidak yang bernilai nol (0). Dummy legal similarity untuk menunjukkan apakah kawasan ekonomi mempunyai sistem hukum yang sama di antara Germany, French, atau English. Variabel common language menggambarkan apakah entitas ekonomi memiliki bahasa resmi yang sama atau tidak. Variabel common colonizer akan bernilai satu (1) apabila kawasan ekonomi memiliki sejarah kolonialisasi atau penjajahan yang sama dan nol (0) apabila tidak.

Hasil Estimasi

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi dengan metode OLS serta 3SLS. Model (1) dan (2) merupakan model persamaan tunggal yang diestimasi menggunakan OLS, sedangkan model (3) dan (4) merupakan model persamaan simultan yang diestimasi menggunakan

3SLS. Pada Tabel 4 berdasarkan model (1) diperoleh hasil bahwa cultural distance berpengaruh positif terhadap perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC dengan koefisien sebesar 0.001, artinya setiap kenaikan 1 persen derajat cultural distance akan meningkatkan perdagangan sebesar 0.001. Adanya korelasi yang positif antara cultural distance dan perdagangan mengindikasikan aktivitas perdagangan yang terjadididalam kawasan APECjustrudidasarkan pada perbedaan norms dan beliefs. Sehingga anggota APEC yang memiliki perbedaan norms dan beliefs akan cenderung melakukan perdagangan. Hasil tersebut sama seperti hasil penelitian Cyrus (2015) dengan menggunakan estimasi OLS yang menunjukkan koefisien sebesar 0.004 dan signifikan pada level 1 persen, artinya kenaikan 1 persen derajat cultural distance meningkatkan ekspor di European Union sebesar 0.004 persen. Cyrus (2015) kembali berpendapat bahwa perbedaan norms dan beliefs antarnegara berpotensi memunculkan keunggulan komparatif yang dianggap penting dalam melakukan perdagangan.

Sedangkan untuk model (3) diperoleh hasil bahwa cultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Dengan kata lain apabila dibandingkan

|

Variabel |

OLS |

3SLS | ||

|

Ln Perdagangan (1) |

Cultural Distance (2) |

Ln Perdagangan (3) |

Cultural Distance (4) | |

|

ln Perdagangan |

-2.493*** |

-4.008*** | ||

|

(0.130) |

(0.160) | |||

|

Cultural Distance |

0.001*** |

-0.002 | ||

|

(0.000) |

(0.010) | |||

|

ln GDP |

0.807*** |

0.794*** | ||

|

(Entitas Ekonomi Pertama) |

(0.011) |

(0.035) | ||

|

ln GDP |

0.844*** |

0.832*** | ||

|

(Entitas Ekonomi Kedua) |

(0.010) |

(0.038) | ||

|

ln GDP Per Kapita |

0.230*** |

0.218*** | ||

|

(Entitas Ekonomi Pertama) |

(0.019) |

(0.018) | ||

|

ln GDP Per Kapita |

0.167*** |

0.164*** | ||

|

(Entitas Ekonomi Kedua) |

(0.018) |

(0.017) | ||

|

Ln Kesenjangan GDP Per Kapita |

1.630*** |

1.723*** | ||

|

(0.277) |

(0.279) | |||

|

ln Natural Jarak |

-1.017*** |

-1.544*** |

-1.012*** |

-2.618*** |

|

(0.019) |

(0.384) |

(0.023) |

(0.393) | |

|

Common Border |

0.459*** |

-3.637*** |

0.439*** |

-2.418** |

|

(0.051) |

(0.967) |

(0.067) |

(0.979) | |

|

Common Colonizer |

-0.044 |

9.157*** |

-0.009 |

9.922*** |

|

(0.047) |

(0.877) |

(0.094) |

(0.888) | |

|

Common Language |

0.360*** |

0.129 |

0.362*** |

0.1558 |

|

(0.050) |

(0.945) |

(0.050) |

(0.958) | |

|

Legal Similarity |

-0.086* |

-8.548*** |

-0.122 |

-8.723*** |

|

(0.046) |

(0.878) |

(0.103) |

(0.887) | |

|

Konstanta |

-36.225 |

67.234*** |

-35.225*** |

80.634*** |

|

(0.459) |

(4.719) |

(2.43) |

(4.832) | |

|

Observasi |

6,728 |

6,728 |

6,728 |

6,728 |

|

R-Square |

0.719 |

0.085 |

0.718 |

0.067 |

terdapat perbedaan hasil untuk model (1) dan model (3). Berdasarkan hasil pada model (3) dapat diinterpretasikan bahwa perdagangan antar anggota APEC akan tetap terjadi meskipun terdapat cultural distance. Hasil yang diperoleh sesuai dengan Cyrus (2015) dengan menggunakan metode 3SLS, bahwa cultural distance berupa trust, respect, control, dan

obedience tidak berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan.

Model (2) dengan menggunakan metode OLS diperoleh hasil bahwa perdagangan di dalam anggota APEC berpengaruh terhadap cultural distance dengan koefisien sebesar -2.493, artinya meningkatnya perdagangan akan menurunkan

derajat cultural distance di dalam APEC sebesar 2.493 persen ketika hal lain dikontrol. Selain itu melalui model (4) dan menggunakan metode 3SLS sebagai antisipasi endogenitas, diperoleh hasil perdagangan berpengaruh signifikan terhadap cultural distance dengan koefisien sebesar -4.008. Jika dibandingkan dengan koefisien untuk model (2), koefisien yang dihasilkan pada model (4) lebih besar. Artinya meningkatnya perdagangan di dalam anggota APEC sebesar 1 persen akan menurunkan derajat cultural distance sebesar 4.008. Cyrus (2015) berpendapat bahwa persepsi yang sama dapat diperoleh melalui perdagangan sehingga membuat negara yang berdagang semakin dekat dalam konteks culture.

Interpretasi Hasil

Penelitian ini menganalisis pengaruh cultural distance terhadap perdagangan dan perdagangan di dalam anggota APEC sebagai moderasi untuk menurunkan cultural distance. Hasil empiris menggunakan metode 3SLSyang menunjukkansemakinbesarderajatcultural distance tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Dengan karakteristik APEC yang lebih heterogen dan memiliki sedikit unsur culture similarity, derajat cultural distance yang mencakup nilai-nilai trust, respect, control, dan obedience di anggota APEC akan semakin lebar. Artinya setiap entitas di dalam anggota APEC memiliki perbedaan cara pandang yang cukup berbeda terkait mengartikan rasa kepercayaan terhadap orang lain (trust), mengartikan rasa toleransi terhadap orang lain (respect), mengartikan self-control untuk diri sendiri (control), dan mengartikan seberapa penting otoritas dalam bersosialisasi (obedience). Namun berdasarkan hasil estimasi, terbukti bahwa perbedaan terkait trust, respect, control, dan obedience bukan merupakan kendala berarti untuk anggota APEC dalam melakukan perdagangan.

Meskipun menurut hasil estimasi cultural distance tidak berpengaruh di dalam APEC, tetapi cultural distance yang muncul tetap berpotensi meningkatkan trade cost, sehingga upaya anggota APEC dalam menurunkan trade cost terkait cultural distance perlu terus ditingkatkan. Semakin tinggi nilai trade cost akan membuat barang yang diperdagangkan semakin mahal sehingga berpotensi menurunkan perdagangan (Akhter & Ghani, 2010). Sejalan dengan Policy Support Unit, APEC Secretariat (2016), kunci utama dalam menurunkan trade cost dapat dilakukan secara konsisten melalui penguatan kerjasama regional pada area yang baru seperti peningkatan transportasi, infrastruktur, pembaharuan peraturan lingkungan untuk pelayanan, serta memperkuat konektivitas di antara sesama kawasan. Adanya cultural distance

membuat APEC harus lebih adaptif sehingga timbulnya cultural distance tidak mengalihkan fokus APEC sebagai forum kerjasama ekonomi menuju liberalisasi perdagangan.

Pembentukan APEC memberikan manfaat terhadap peningkatan arus barang, jasa, dan pertumbuhan ekonomi terhadap anggta APEC. Pada umumnya tujuan utama pembentukan APEC sangat berkaitan dengan prioritas yang telah digariskan oleh para Pemimpin Ekonomi APEC. Terkait dengan penelitian ini, membangun konektivitas melalui interaksi dapat dikatakan sebagai tujuan utama karena dapat dijadikan kunci untuk lebih meningkatkan intensitas interaksi antara sesama anggota. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan derajat cultural distance yang ada di dalam anggota APEC.

Bukti empiris dari penelitian ini menunjukkan perdagangan yang merupakan salah satu interaksi di dalam anggota APEC dapat menurunkan cultural distance. Hasil dari penelitian sejalan dengan teori social capital bahwa akibat interaksi dari aktivitas perdagangan yang berulang dapat menurunkan keengganan berdagang akibat trade barrier yang muncul berupa cultural distance. Selain itu pencapaian perspektif bersama pada saat melakukan pertemuan antarentitas APEC secara berkala dianggap efektif karena dapat menurunkan cultural distance. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Cyrus (2015) yang seakan membenarkan bahwa pada saat European Union melakukan ekspor dapat menurunkan keengganan berdagang akibat trade barrier berupa cultural distance di dalam European Union.

Selanjutnya variabel GDP, GDP per kapita, dan jarak, merupakan variabel yang terdapat pada konsep gravity model (Tinbergen, 1962). Di sisi lain variabel seperti common border, common language, common colonizer, dan legal similarity dapat ditambahkan ke dalam model gravity (Akhter & Ghani, 2010). GDP dalam suatu negara dapat merefleksikan market capacity atau supply capacity. Koefisien yang menunjukkan variabel GDP positif mengindikasikan besarnya market capacity dari suatu negara, sehingga menyebabkan negara tersebut akan terus melakukan perdagangan dibandingkan negara berkembang (Akhter & Ghani, 2010). Hasil penelitian untuk anggota APEC menunjukkan GDP baik dari anggota pertama ataupun anggota kedua berpengaruh positif dan signifikan, kondisi tersebut menggambarkan besarnya market capacity anggota APEC sehingga aktif dalam melakukan perdagangan.

Selain GDP, terdapat variabel GDP per kapita yang dilihat dari sisi anggota pertama ataupun angg kedua

dalam penelitian ini. GDP per kapita suatu negara dapat mempengaruhi perdagangan melalui dua cara: i) Semakin besar GDP per kapita menggambarkan semakin besar domestic market capacity yang mengindikasikan tingginya level kecukupan negara tersebut yang berpotensi menyebabkan perdagangan semakin menurun, ii) Tetapi di sisi lain semakin besar GDP per kapita dapat mendorong skala ekonomi dalam produksi sehingga mendorong keinginan untuk berdagang dalam variasi barang yang lebih besar (Tumwebaze, 2015). Dalam konteks anggota APEC, dari segi GDP per kapita entitas ekonomi pertama dan kedua menunjukkan adanya efek skala ekonomi dalam produksi sehingga mendorong keinginan untuk berdagang lebih.

Setelah variabel GDP per kapita, dapat ditemukan nilai absolut dari selisih GDP per kapita entitas ekononomi pertama dengan entitas ekonomi kedua. Cyrus (2015) berpendapat keengganan berdagang yang disebabkan oleh cultural distance akan menurun apabila countrypairs memiliki kesamaan karakteristik pembangunan yang tercermin melalui nilai absolut selisih GDP per kapita. Diketahui melalui bukti empiris di dalam entitas ekonomi APEC, bahwa anggota dengan karakteristik pembangunan hampir sama dapat menurunkan derajat keengganan berdagang akibat cultural distance. Kemudian terkait dengan variabel common border, bukti empiris menunjukkan bahwa semakin anggota APEC berbatasan secara langsung atau dekat akan semakin meningkatkan perdagangan dan menurunkan keengganan berdagang akibat cultural distance. Sejalan dengan Cyrus (2015), apabila pasangan negara yang melakukan perdagangan memiliki karakteristik pembangunan hampir sama dan berbatasan secara langsung, dapat menurunkan derajat keengganan berdagang akibat cultural distance. Sedangkan untuk variabel jarak memberikan hasil yang sesuai dengan hipotesis untuk model (1) dan (3) di mana semakin bertambahnya jarak antarnegara berpotensi menurunkan perdagangan. Di dalam model gravity disebutkan bahwa perdagangan akan berhubungan terbalik secara proporsional dengan jarak, sehingga dianggap sebagai faktor penolakan dalam perdagangan (Kabir & Salim, 2011). Di sisi lain untuk model (2) dan (4) memberikan hasil semakin jauh jarak antara entitas ekonomi APEC semakin menurunkan cultural distance secara signifikan. Jarak yang timbul secara geograifs mengindikasikan perbedaan culture, zona waktu, konteks regional serta nasional yang pada akhirnya memberikan tantangan tersendiri dalam pengembangan interpretasi (Zolin, et. al., 2004). Dengan kata lain entitas ekonomi APEC

menilai bahwa jarak geografis berpotensi menurunkan cultural distance dan dipandang sebagai sebuah tantangan untuk lebih menyamakan persepsi melalui interaksi.

Berdasarkan hasil empiris untuk model (1) dan (3) variabel common colonizer dipandang anggota APEC sebagai faktor yang menurunkan perdagangan meskipun tidak signifikan. Di sisi lain berdasarkan hasil empiris untuk model (2) dan (4) common colonizer di dalam entitas ekonomi APEC merupakan faktor yang memperbesar derajat cultural distance. Cyrus (2015) berpendapat bahwa melalui common colonizer antarnegara menunjukkan kesamaan institusi antarnegara tersebut. Sedangkan di dalam anggota APEC, common colonizer merupakan cultural similarity yang berpotensi secara signifikan memperkuat interaksi di antara entitas ekonomi APEC. Namun, semakin kuatnya interaksi melalui common colonizer berpotensi menimbulkan pola interaksi yang buruk sehingga meningkatkan cultural distance dan menurunkan perdagangan (Ghemawat, 2007).

Variabel common language untuk model (1) dan (3) memberikan hasil sesuai dengan hipotesis, artinya masing-masing entitas di dalam entitas ekonomi APEC memandang common language sebagai faktor yang mampu mendorong perdagangan. Hutchinson (2002) berpendapat language merupakan faktor penting dalam memfasilitasi arus perdagangan. Kondisi tersebut dapat disebabkan common language menanamkan similar institutions (Cyrus, 2015). Namun berdasarkan hasil estimasi untuk model (2) dan (4), common language berpengaruh positif terhadap cultural distance. Sesuai dengan Storti (2001), meskipun negara yang melakukan interaksi cenderung menggunakan bahasa resmi yang sama, tetap berpotensi memunculkan cultural distance.

Hasil estimasi pada model (1) menunjukkan legal similarity di entitas ekonomi APEC berpotensi menurunkan perdagangan, meskipun pada model (3) legal similarity tidak memiliki pengaruh terhadap perdagangan. Legal atau sistem hukum dapat dikatakan sebagai proteksi dalam suatu negara dengan proporsi tertentu dan merupakan bentuk pengendalian sosial untuk aktivitas ekonomi, (La Porta, Lopez-De-Silanes, & Shleifer, 2008). Artinya apabila legal similarity muncul di dalam APEC, entitas ekonomi APEC cenderung memiliki cara yang sama dalam mengontrol perdagangan sehingga berpotensi menurunkan perdagangan. Sedangkan pada model (2) dan (4) sesuai dengan Cyrus (2015), munculnya legal similarity yang merupakan indikator institutional

variables di dalam entitas ekonomi APEC dapat menurunkan cultural distance.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan cultural distance dan perdagangan dengan menggunakan studi kasus pada kerja sama ekonomi Asia-Pacific (APEC) dengan periode penelitian 1990-2013. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode OLS. Hasil dari regresi tersebut menunjukkan pasangan negara yang memiliki derajat cultural distance besar cenderung meningkatkan perdagangan. Kemudian perdagangan di dalam kawasan ekonomi APEC terbukti mampu menurunkan keengganan berdagang akibat cultural distance. Namun hubungan cultural distance dan perdagangan ditentukan sebagai hubungan yang simultan, sehingga strategi empiris menggunakan OLS berpotensi menimbulkan endogenitas. Pada penelitian ini 3SLS dianggap sebagai strategi empiris yang mampu mengatasi masalah endogenitas. Hasil dari metode 3SLS menunjukkan cultural distance untuk anggota APEC tidak berpengaruh terhadap perdagangan dan perdagangan yang terjadi di dalam kawasan ekonomi APEC mampu menurunkan keengganan berdagang akibat trade barrier berupa cultural distance.

Selanjutnya berdasarkan penelitian ini, ditemukan keterbatasan terkait penghitungan cultural distance untuk masing-masing komponen berupa trust, respect, control, dan obedience. Penghitungan yang digunakan tidak mampu menganalisis lebih lanjut mengenai pergeseran atau penyesuaian trust, respect, control, dan obedience secara individu. Pergeseran nilai hanya mampu dihitung secara bilateral, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya mampu menggali lebih lanjut.

REFERENSI

Abel-Koch, J. (2011). Trade Liberalization and Self-Control Problems. Discussion Paper Number 1109, 1-36.

Acharya, A. (2011). Asian Regional Institutions and the Possibilities for Socializing the Behavior of States. ADB Working Paper Seris on Regional Economic Integration, 1-44.

Akhter, N., & Ghani, E. (2010). Regional Integration in South Asia: An Analysis of Trade Flows Using the Gravity Model. The Pakistan Development Review, Vol. 49 No. 2, 105-118.

Anderson, J., & Wincoop, E. (2004). Trade Costs. Journal of Economic Literature Vol.42, no.3, 691-751.

Atkin, D. M. (1999). Bourdieu’s Concept of Social Capital: an Examination of his Boarder Theritical Framework and the Concepts Applications and Implications for Australian Social Policy.

Avila, J. L. (1999). Regional Cooperation in APEC and ASEM: An Institutionalist Perspective. Philippines: The PASCN Secretariat.

Banfield, E. (1958). The Moral Basis of a Backward Society. New York: The Free Press.

Bastos, P., & Silva, J. (2008). Cultural Links, Firm Heterogeneity and the Intensive and Extensive Margins of International Trade. Research Paper Series: Globalization, Productivity, and Technology.

Boisso, D., & Ferrantino, M. (1997). Economic Distance, Cultural Distance, and Openness in International Trade: Empirical Puzzles. Journal of Economic Integration 12(4), 456-484.

Boumol, W. J., & Blinder, A. S. (1989). Economics Principle and Policy. United States: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Chan, K. S. (2007). Trade, Social Values, and the Generalized Trust. Southern Economic Journal, 733-753. Chiswick, B. R., & Miller, P. W. (2004). Lingusitic Distance: A Quantitative Measure of the Distance Between English and Other Languages. IZA Discussion Paper No. 1246, 1-18.

Coleman, S. J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology Vol. 94, S95-S120.

Coleman, S. J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harward University Press.

Combes, P.-P., Lafourcade, M., & Mayer, T. (2005). The Trade Creating Effects of Business and Social Networks: Evidence from France. Journal of International Economics 66, 1-29.

Coyne, C. J., & Williamson, C. R. (2012). Trade

Openness and Cultural Creative Destruction. Journal of Enterpreneurship and Public Policy, 22-49.

Cyrus, T. (2012). Cultural Distance and Bilateral Trade. Global Economy Journal, Volume 12.

Cyrus, T. L. (2015). Culture and Trade in the European Union. Journal of Economic Integration, 206-239.

Deutsch, M. (1958). Trust and Suspicion. Journal of Conflict Resolution, 265-279.

Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. (2007). APEC 2010/2020. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Djohan, R. (2007). Lead to Togetherness. Jakarta: Fund Asia Education.

Duvan, Y., Saggu, A., & Utoktham, C. (2015). Reducing Trade Costs in Asia-Pacific Developing Countries. Studies in Trade and Investment, no. 84, 1-31.

Elass, P., & Viega, J. (1994). Acculturation in Acquired

Organizatons: A Force-Field Perspective. Human Relations 47, 431-53.

Fafchamps, M., & Minten, B. (2001). Social Capital and Agricultural Trade. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 83, No. 3, 680-685.

Feenstra, R. C. (2004). Advanced International Trade. Theory and Evidence. Princeton: Princeton University Press.

Felbermayr, G., & Toubal, F. (2010). Cultural Proximity and Trade. European Economic Review, 279-293.

Fourie, J., & Gallego, M. S. (2013). Ethnic Reunion and Cultural Affinity. Tourism Management 36, 411-420. Fukuyama, F. (1996). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Simon & Schuster. Ghemawat, P. (2007). Redefining Global Strategy. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Guiso, L., Sapienza, L., & Zingales, L. (2004). Cultural Biases in Economic Exchange. NBER Working Paper 11005.

Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2006). Does Culture Affect Economic Outcomes? Journal of Economic Perspective 20(2), 23-48.

Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2009). Cultural Biases in Economic Exchange? Quarterly Journal of Economics 124, no. 3, 1095-1131.

Guo, R. (2004). How Culture Influences Foreign hTrade: Evidence from the US and China. The Journal of SocioEconomics 33, no. 6, 785-812.

Harms, P., & Shuvalova, D. (2016). Cultural Distance and International Trade in Services: A Disaggregate View. Discussion Paper Number 1606, 1-35.

Harper, D. (2003). Foundations of Enterpreneurship and Economic Development. New York: Routledge.

Hartanto, F. M. (2009). Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani. Jakarta: Mizan Pustaka. Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations, Across Nations. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications.

Hutchinson, W. (2006). Lingusitic Distance as a Determinant of U.S. Bilateral Trade, 1970-1986. Southern Economic Journal 72(1), 1-15.

Hutchinson, W. K. (2002). Do Ease of Communication Increase Trade? Commonality of Language and Bilateral Trade. Working Paper No. 02-W17, 1-25.

Inglehart, R. (2000). World Values Suverys and European Values Surveys, 1981-1984, 1990-1993, and 1995-1997.

Ann Arbor-Michigan, Institute for Social Research, ICPSR Version.

Inglehart, R., & Baker, W. (2000). Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values. American Sociological Review, February, 65, 19-51.

Isphording, I. E., & Otten, S. (2012). The Costs of Babylon

- Lingusitic Distane in Applied Economics. RUHR Economic Papers, 1-36.

Janeba, E. (2004). International Trade and Cultural Identity. NBER Working Paper.

Kabir, S., & Salim, A. R. (2011). Parallel Intergration and ASEAN-EU Trade Potential: an Empirical Analysis. Journal of Economic Integration, Vol. 26, No. 4, 601-623. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Retrieved from kbbi. web.id/afinitas: http://kbbi.web.id/afinitas

Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Jurnal of Economics, Vol. 112, No. 4, 1251-1288.

Konya, I. (2006). Modelling Cultural Barriers in International Trade. Review of International Economics 14:3, 494-507.

Krugman, & Obstfeld, M. (2006). International Economics: Theory and Policy. Pearson - Addison Weakley.

Krugman, P. R. (2007). Trade and Inequality, Revisited. Globalization-Economic Development and Inequality: What is the Evidence? . Vox: Centre for Economic Policy Research.

Kuo, T. S., & Firster, J. (2011). Integratinf Greater APEC Economies with Regional Institutionalism. Asia Study Center Consortium, 1-16.

La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008).

The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of Economic Literature, 46:2, 285-332.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Schleifer, A., & Vishny, R. (1997). Trust in Large Organization. American Economic Review 87, no.2, 333-338.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The Quality of Government. Journal of Law, Economics and Organization 15, 222-279.

Lane, R. (1991). The Market Experience. Cambridge: Cambridge University Press.

Langdon, F., & Job, L. B. (1997). APEC Beyond Economics, The Politic of APEC. The Helen Kellogg Institute for International Studies.

Lin, N. (2001). A Theory of Social Structure and Action. New York: Cambridge University Press.

Linders, G.-J., & De Groot, H. (2006). Estimation of the Gravity Equation in the Presence of Zero Flows. Available at SSRN 924160.

Lundborg, J., & Nouri, I. (2008). Cultural Distance and International Acquisition Performance.

Matter, B. (2007). The Silk Road and Beyond: Travel, Trade, and Transofrmation. Art Institute of Chicago Museum Studies, Vol. 33 No. 1, 1-2.

Mayer, T., Head, K., & Ries, J. (2008). The Erosion of Colonial Trade Linkages after Independence. CEPII, Working Paper, 1-39.

Melitz, J. (2008). Language and Foreign Trade. European

Economic Review 52, 667-99.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 371-378.

Moeljono, D. (2003). Beyond Leadership: 12 Konsep Kepemimpinan. Jakarta: Elex Media Komputindo. Noland, M. (2005). Affinity and International Trade. Washington, DC: Institute for International Economics. Ojalala, A. (2009). Is Globalization Reducing Distances between Countries? Some Empirical Evidence from Foreign Software Firms Operating in Japan. Journal of Japan Academy for Asian Market Economies, 12(1), 95-101. Otten, S. (2013). Language and Cultural Barriers in International Factor Movements.

Panennungi, M., Pulungsari, R., Fitriani, E., Tjahjandari, L., Surjadi, & Wicaksono, P. (2014). Analysis of Issues Development in Asia-Pacific Economic Cooperation. Asia-Pacific Social Science Review 14(1), 1-20.

Platteau, J. (2000). Institutions, Social Norms, and Economic Development. New York: Routledge.

Policy Support Unit, APEC Secretariat. (2016). APEC Regional Trends Analysis, Reducing Trade Costs in the Asia-Pacific. Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat.

Porter, M. (2000). Attitudes, Values, and Beliefs, and the Microeconomics of Prosperity. New York: Basic Books. Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.

Putnam, R. D., & R., N. (1993). Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.

Raunch, J. (1999). Network Versus Markets in International Trade. Journal of International Economics 48(1), 7-35.

Raunch, J., & Trindade, V. (2002). Ethnic Chinese Networks in International Trade. Review of Economics and Statistics 84(1), 116-130.

Redding, S., & Venables, A. (2004). Economic Geography and International Inequality. Journal of International Economics62(1), 53-82.

Reicher, D. S., Haslam, S., & Smith, J. R. (2012). Working Toward the Experimenter: Reconceptualizing Obedience within the Milgram Paradigm as Identification-Based Followership. Perspectives on Psychological Science, 315324.

Reisman, D. (2002). The Institutional Economy: Demand and Supply. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Sari, A. (2008). TThe Conclusion of International Agreements by the European Union in the Context of the ESDP. The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57 No. 1, 53-86.

Secretariat, T. A. (2006). Socio-Economic Disparity in the APEC Region. Singapore: The APEC Secretariat.

Senkar, O. (2012). Beyond Cultural Distance: Switching to a Friction Lens in The Study of Cultural Differences. Journal of International Business Studies, Vol. 43, No. 1, 12-17. Smith, A. (1759). The Theory of Moral Sentiments.

Edinburgh.

Snorrason, S. (2012). Size Characteristics of Economies, Trade Costs and Welfare. Asymmetric Economic Integration , 208.

StataCorp. (2015). Stata: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP.

Stolz, S. M. (2007). Bank Capital and Risk-Taking. Berlin: Springer.

Storti, C. (2001). Old World, New World: Bridging Cultural Differences. Boston, MA.: Intercultural Press.

Syahyuti. (2008). Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Forum Peneliti Agro Ekonomi, Volume 26 No. 1, 32-43.

Tabellini, G. (2010). Culture and Institutions: Economic Development in the Regions od Europe. Journal of the European Economic Association 8 no.4, 677-716.

Tadesse, B., & White, R. (2007). Cultural Distance as a Determinant of Bilateral Trade Flows: Do Immigrants Counter the Effect of Cultural Differences? Applied Economic Letters, 1-6.

Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Econmy-Suggestions for an International Economic Policy. New York: The Twentieth Century Fund.

Tumwebaze, H. K. (2015). Determinants of Uganda’s Export PErformance: A Gravity Model Analysis. International Journal of Economics and Business Studies, Vol. 5 No. 1-2.

United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific (UNESCAP). (2012). Reducing Trade Costs: Implications from the ESCAP-World Bank Trade Cost Database. UNESCAP.

Waugh, D. (2013). The Silk Road. The Silk Road 11, 1-11.

White, R. a. (2008). Cultural Distance and the US Immigrant-Trade Link. The World Economy 31 no.8, 10781096.

Yaumi, M. (2014). Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zolin, R., Hinds, P. J., Frutcher, R., & Levitt, R. E. (2004). Interpersonal Trust in Cross-Functionsl, Geographically Distributed Work: A Longitudinal Study. Information and Organization 14, 1-26.

52

Discussion and feedback